-

-

Alenka Zupančič – Che cosa è il sesso?

Recensioni / Maggio 2019 Che cosa è il Sesso? (trad. di P. Bianchi, Ponte alle Grazie, Genova 2018), ultima opera della filosofa slovena Alenka Zupančič, già autrice di lavori su Kant, Nietzche e Lacan, è un testo che raccoglie anni di riflessione sulla psicoanalisi freudo-lacaniana e che si pone la sfida di affrontare la sessualità come una questione intimamente ontologica. Lo scopo di Zupančič non è però quello di “recuperare” la psicoanalisi di Freud e Lacan e dare a essa uno statuto ontologico che nobiliti la disciplina psicoanalitica (che sicuramente ha sempre subito accuse di pseudoscientificità e determinismo sessuale). Quello di Zupančič non è neanche (o non solo) un tentativo di rispondere alle domande della filosofia con la psicoanalisi né una sua difesa acritica; anzi, la posizione della filosofa slovena è conflittuale anche internamente al discorso psicoanalitico, portando al centro una delle questioni che sono state problematiche sin dagli esordi freudiani – appunto, la sessualità. Il sesso di cui ci parla Zupančič non è semplicemente l’insieme di pratiche sessuali, a cui fornire uno statuto ontologico maneggevole che ci risollevi immaginariamente dagli imbarazzi e angosce che questa dimensione ha scatenato nel tempo; piuttosto la filosofa vuole andare a svelare quanto il sesso sia proprio quella faglia o mancanza strutturale che permette al soggetto di diventare tale. Il sesso protagonista di questo libro non è una presunta naturalità che dovremmo accettare, ma è esattamente quella dimensione “disontologica” e “disorientante” che fa che sì che emerga un soggetto e, quindi, un inconscio.

Che cosa è il Sesso? (trad. di P. Bianchi, Ponte alle Grazie, Genova 2018), ultima opera della filosofa slovena Alenka Zupančič, già autrice di lavori su Kant, Nietzche e Lacan, è un testo che raccoglie anni di riflessione sulla psicoanalisi freudo-lacaniana e che si pone la sfida di affrontare la sessualità come una questione intimamente ontologica. Lo scopo di Zupančič non è però quello di “recuperare” la psicoanalisi di Freud e Lacan e dare a essa uno statuto ontologico che nobiliti la disciplina psicoanalitica (che sicuramente ha sempre subito accuse di pseudoscientificità e determinismo sessuale). Quello di Zupančič non è neanche (o non solo) un tentativo di rispondere alle domande della filosofia con la psicoanalisi né una sua difesa acritica; anzi, la posizione della filosofa slovena è conflittuale anche internamente al discorso psicoanalitico, portando al centro una delle questioni che sono state problematiche sin dagli esordi freudiani – appunto, la sessualità. Il sesso di cui ci parla Zupančič non è semplicemente l’insieme di pratiche sessuali, a cui fornire uno statuto ontologico maneggevole che ci risollevi immaginariamente dagli imbarazzi e angosce che questa dimensione ha scatenato nel tempo; piuttosto la filosofa vuole andare a svelare quanto il sesso sia proprio quella faglia o mancanza strutturale che permette al soggetto di diventare tale. Il sesso protagonista di questo libro non è una presunta naturalità che dovremmo accettare, ma è esattamente quella dimensione “disontologica” e “disorientante” che fa che sì che emerga un soggetto e, quindi, un inconscio.

Santa Lucia di Domenico Beccafumi, utilizzato dall’autrice nel testo per mostrare la perversione della pulsione nel cristianesimo

Non è un caso, infatti – e Zupančič lo sottolinea continuamente nel testo – che Freud abbia sempre così insistito sulla centralità del Sesso nella psicoanalisi e che i suoi primi allievi, come Jung e Adler, abbiano sempre e sistematicamente reagito su questo punto. Ancora oggi la questione della sessualità rimane problematica e fa spesso da confine fra le varie correnti psicoanalitiche. André Green, nel 1995, pone una domanda apparentemente banale per la disciplina: “la sessualità ha ancora a che fare con la psicoanalisi?”. La questione, difatti, non è scontata: se in Europa (soprattutto in Francia) le nozioni di sessualità e pulsione avevano continuato a godere di un certo successo, oltreoceano invece la psicoanalisi aveva fatto vertere la propria pratica e la teoria verso concetti come quello di Sé e di Relazione. A dare ulteriore conferma del rapporto problematico della psicoanalisi con la sessualità, è una ricerca di Shalev e Yerushalmi (2009), ripresa anche da Zupančič, dove gli autori intervistano 10 psicoanalisti riguardo la tematica della sessualità in psicoterapia: ne emerge una generale e diffusa rimozione, e addirittura imbarazzo da buona parte dei clinici. La primigenia scoperta di Freud, la sessualità, piuttosto che essere l’elemento unificante delle varie divisioni e diaspore psicoanalitiche, è proprio il seme della discordia.

La domanda “Che cosa è il sesso?” – che, come abbiamo visto, è problematica anche per la stessa psicoanalisi – diventa il fil rouge per affrontare in maniera inedita e “rumorosa” domande classiche dell’ontologia. Non è senza peso che Freud, che aveva sempre cercato di tenersi distante dai riferimenti filosofici, in Endliche und Unendliche Analyse (1937) abbia riconosciuto proprio alla sessualità (come alla questione della pulsione di morte) un’origine filosofica nel dualismo empedocleo fra Eros e Neikos, che, sempre secondo Freud, avrebbe lavorato come criptomnesia inconscia. Ma in che misura il sesso (o meglio, l’interrogazione continua su quel punto di frattura e di inciampo che è il sesso) può funzionare come vettore nella lettura dei problemi dell’ontologia, del soggetto e della politica contemporanei? Non si tratta di ribadire, per Zupančič, semplicemente che il sesso c’è e che nasconderebbe in Sé quel senso e quella verità che tanto gli esseri umani si affannerebbero a cercare. Su questo la filosofa è chiara: il sesso non è “l’ultimo orizzonte del senso e della realtà”, qualcosa che semplicemente si può ritrovare dopo aver grattato la patina delle apparenze, eppure il Sesso è qualcosa di Reale. Ma questo Reale, ricavato dalle elaborazioni di Lacan, su cui tanto insiste Zupančič, non è la realtà dei filosofi, un orizzonte ontologico-epistemologico neutro e quasi rassicurante, piuttosto il Reale è, della realtà, quel nocciolo che resiste a ogni forma di simbolizzazione e ontologizzazione. Il Reale è esattamente ciò che viene tagliato fuori dall’Essere-in-quanto-essere perché sia possibile descriverlo e parlarne, e allo stesso tempo è quella dimensione che curva lo spazio ontologico dell’Essere. Non è un caso che sia Lacan sia Zupančič insistano tanto sulla sessualità di questo Reale, ed è l’inconscio il concetto che permette loro di giustificare questa insistenza. L’inconscio sessuale non è luogo di rimozione di un’istintività animale che “farebbe ritorno” in maniera disturbante, ma piuttosto un gap, un buco strutturale nel soggetto, che lo frattura dall’interno. Questo buco o negatività non è semplicemente un’assenza o uno zero, ma una quantità negativa (di eredità kantiana), inassimilabile e disgregante che funziona come luogo di emergenza del soggetto. Una crepa non è un niente, anzi conta spesso più dei muri, e il sesso è esattamente la crepa che divide i soggetti internamente. È in questo senso che la ripresa delle tavole della sessuazione lacaniana non serve a reiterare la formula della differenza sessuale, bensì a mostrare come essa lavori come operatore simbolico, tagliando il soggetto da dentro, piuttosto che dividendo i soggetti in due sessi o generi determinati fra di loro da un fantasmagorico rapporto sessuale (che non c’è). La sessualità, l’inconscio, il godimento e il Reale sono tutti nomi di ciò in cui il soggetto cartesiano inciampa svelando la frattura che lo domina dall’interno. Zupančič , riprendendo la questione lasciata aperta da Lacan (1973) nel Seminario XI su una sua possibile (para)-ontologia, in cui vi sarebbe una schisi fra l’Essere e il suo Reale, contribuisce a radicalizzare, anche in risposta ai progetti delle Object-Oriented Ontologies, nelle quali il soggetto tende a confondersi neutralmente con gli oggetti in una sorta di democrazia ontologica, l’immagine di un’ontologia dis-orientata agli oggetti, dove, invece, il soggetto continua a essere la frattura e l’alienazione scritta nel tessuto della realtà. Ed è proprio uno dei concetti fondamentali della psicoanalisi, la pulsione, a permettere la costruzione di una topologia del soggetto estimo, in cui i confini fra interiorità e esteriorità si deformano e l’oggetto (il famoso oggetto piccolo a lacaniano) si incista dentro il soggetto. Certo, parlare di pulsioni significa anche riportare all’attenzione antagonismi e conflitti rimossi o appiattiti in seno ai discorsi contemporanei.

Francis Bacon, Lying Figure

Si può dire che ciò che pone le basi del progetto (dis)ontologico di Zupančič sia proprio questa nozione di pulsione. Infatti, Zupančič riprende e rianalizza il Trieb freudiano, le cui vicissitudini di significante lo hanno portato ad essere tradotto e rinaturalizzato come istinto. Invece, ciò su cui insiste, a ragione, la filosofa slovena, è proprio l’innaturalità della pulsione, che poco ha a che fare con eventuali istinti biologico-riproduttivi: essa si produce piuttosto come scarto di godimento nel lavoro del corpo, eccedenza che ritorna sul soggetto, lavorando sui suoi bordi. E non è un caso che Zupančič riprenda quella sezione del Seminario XI dove Lacan parla della pulsione come “farsi vedere”, “farsi cacare”, “farsi masturbare”: pulsione è ritorno del godimento del soggetto, nelle parole di Freud “una bocca che si bacia da sola”. Nel bambino attaccarsi al seno non è semplicemente la soddisfazione di un istinto dell’ordine del nutrimento, ma si produce un resto di godimento, un’eccedenza “libera” nel neo-soggetto. Certo, come dice la filosofa, “con la soddisfazione in eccesso non si può ancora parlare di pulsione” (p. 156) ma è necessario che la soddisfazione inizi “a funzionare, allo stesso tempo, come incarnazione oggettiva […] del negativo e come gap implicito nell’edificio significante dell’essere” (p. 157). Allora la pulsione è proprio il rappresentante di questo negativo interno al soggetto, ne diviene la figura (dis)ontologica centrale. La pulsione è per definizione parziale e frammentaria: non ha un Eden perduto verso il quale tornare né una “teleologia” pulsionale. Non esiste, dunque, un carattere genitale maturo a cui il soggetto dovrebbe tendere. L’impasto pulsionale è sempre un azzardo, un incastro sregolato e polimorfo: “se c’è qualcosa cui la pulsione assomiglia, è a un montaggio” (Lacan, 1973 p. 172). Non c’è sessualità né desiderio normale (ma al massimo normalizzabile) proprio perché queste dimensioni non hanno una forma precisa alle quali le pulsioni si dovrebbero adattare. L’incastro è sempre necessariamente contingente, idiosincratico. E proprio a partire da questa ripresa della pulsione, Zupančič apre una possibilità (psicoanalitica) di ricucire la ferita aperta fra i queer studies e la psicoanalisi, mostrando il volto “anarchico” e “polimorfo” delle pulsioni e cercando di sollevare la psicoanalisi da quella posizione “normalizzatrice” di cui spesso è stata accusata (e di cui di fatto è stata responsabile in molti casi).

Altro merito della filosofa è quello che, seguendo il percorso della pulsione sessuale, fra Freud, Lacan e Deleuze, viene ritrovata la tanto temuta pulsione di morte. Come sostiene Lacan stesso: “Come stupirsi che il suo termine ultimo sia la morte? Poiché la presenza del sesso nel vivente è legata alla morte” (Lacan, 1973 p. 180). L’essere umano non è la lamella lacaniana, il mitico essere scissiparo e immortale: per noi la condizione della divisione sessuata implica la morte del soggetto individuale. L’equazione è questa: dove il soggetto è sessuato, significa che il soggetto deve morire. Allora, di nuovo con un gioco topologico, una condensazione si verifica: cercando il sesso sul nastro di Möbius, questo viene incontrato nel luogo della morte. Non solo, la pulsione di morte, primaria rispetto al brulichio delle pulsioni sessuali ci appare proprio come quell’incrinatura, quella contraddizione, “singolarità unificante” dalla quale le pulsioni emergono e alla quale ritornano: “Presa a questo livello, la sessualità è davvero sinonimo di pulsione di morte e non è un suo opposto come Eros con Thanatos.” (p. 176)

Se il lavoro di Zupančič è proprio quello di svelare filosoficamente le contraddizioni inerenti il soggetto (il sesso, la morte, l’inconscio, il Reale), allora proprio questo soggetto è “l’incarnazione oggettiva di questa contraddizione nella realtà” (p. 185). Per la filosofa incontrare la paradossalità della contraddizione non significa, però, doversi abbandonare a un atteggiamento scettico o cinico; si tratta, piuttosto, di accettare la contraddizione proprio come quel Reale accessibile al pensiero, di pensare la contraddizione, come gli stessi matemi lacaniani hanno fatto, portando la logica ai suoi punti di frattura e rendendo disponibile al pensiero, paradossalmente formalizzata, la contraddizione.

Francis Bacon, Three Studies for Figures at the Base of Crucifixion 2

What is Sex? è un libro originale, radicale e coraggioso per la forza con cui l’autrice invita a affrontare, pensare e concepire la contraddizione e il conflitto (e l’invito non è rivolto solo a filosofi e psicoanalisti, poiché la filosofa ha la capacità di sciogliere nodi intricati con battute immediatamente comprensibili). Chi volesse cercare qui una risposta alla domanda “cosa è il sesso” nel senso più rassicurante e definitivo di certo si troverebbe deluso, perché questo interrogativo diventa piuttosto l’intelaiatura di una riflessione filosofica che vuole prendere di petto tutte quelle contraddizioni, quei conflitti e quelle fratture che la psicoanalisi ha saputo riconoscere (e che, in molti casi, ha saputo anche dimenticare e rimuovere) nel soggetto, nella sessualità, nella morte, nell’inconscio e nell’ambiguità del legame sociale. In questo senso Che cosa è il Sesso? è anche un testo esplicitamente politico, che ci porta nuovamente di fronte quell’antagonismo strutturale che anima e agita la società dal suo interno, facendoci guardare con sospetto dove e quando il Rapporto (sessuale) e la Relazione sono state scritte con la R maiuscola, ponendo proporzioni “sacre” e determinate fra classi, sessi, popoli. Alenka Zupančič ci insegna a guardare con diffidenza chi istituisce questo rapporto in maniera ferrea (come i sistemi dittatoriali), ma anche chi tende a nascondere il conflitto insito nella relazione, neutralizzandolo nell’Etica. La filosofa, infatti, leggendo in chiave politica il famoso ed enigmatico detto di Lacan “non c’è rapporto sessuale”, ci restituisce l’immagine di un rapporto senza prototipo o modello ideale, ma che può sorgere, ogni volta nuovo e da ricostruire, sotto la “necessità” della contingenza, dell’idiosincrasia degli incontri fra i soggetti e nei conflitti che si generano dentro e fra i soggetti. Insomma, una prospettiva che ci fa assumere la responsabilità della contraddizione, piuttosto che negarla o rimuoverla, della frattura che ci domina da dentro e che noi incarniamo nel mondo anche in una dimensione autenticamente politica e trasformativa.

di Lorenzo Curti

Bibliografia:

Freud, S. (1937) Analisi terminabile e interminabile.Trad. it. R. Colorni. OSF Vol. XI. Torino: Bollati Boringhieri

Green, A. (1995) Has sexuality anything to do with psychoanalysis? International Journal of Psychoanalysis78: 871-883

Lacan, J (1973). Seminario: Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi. Trad. it. S. Loaldi e I. Molina. Torino: Einaudi, 1979

Shalev, O. & Yerushalmi, H. (2009) Status of sexuality in contemporary psychoanalytic psychotherapy as reported by therapists. Psychoanalytic Psychology, Vol. 26, No. 4, 343–361

Zupančič, A. (2018) Che cosa è il sesso?. Tr. it. P. Bianchi. Milano: Ponte alle Grazie.

-

«L’uomo, senza utopia, precipita nell’inferno di una quotidianità che lo espropria di ogni significato e lo uccide poco a poco; ma non appena mette mano alla realizzazione di quella utopia, al tempo stesso prepara le condizioni per una quotidianità sempre più atroce». Così, più di vent’anni fa, il matematico, mediattivista e futurologo prematuramente scomparso nel 2013 Antonio Caronia (1996, p. 58), riassumeva il nesso inscindibile che lega, come in un inquietante nastro di Moebius, le utopie alle distopie. Se l’utopia veniva, infatti, poco più di 500 anni fa, pensata – e in qualche modo “inventata” come genere letterario – da Thomas More come un “non-luogo” dove creare, tramite un esperimento mentale, una società ideale, paradigmatica, che funzioni da critica e da modello per i modelli socio-politici a lui contemporanei; dopo il crollo delle “utopie reali” del XX secolo parlare di utopie è diventato assolutamente demodé, per non dire politicamente sospetto.

Eppure la rivendicazione dell’utopia come spazio per sfuggire all’inferno del reale, o di quel “Reale”, di cui l’onda lunga del lacanismo politico, da Zizek a Badiou, ha fatto l’oggetto principale della propria “passione”, resta ben presente nell’immaginario collettivo, così come lo era ancora ancora, anche a livello politico, nei propositi di Ernst Bloch. Un mondo ideale, dai tratti fantasmati, o fantasmatici, resta il telos di molte narrative della contemporaneità di grande successo: romanzi, serie televisive, produzioni cinematografiche spesso presentano e rappresentano mondi ideali dal forte potenziale di identificazione. Questo potenziale, però, come Caronia già nel 1996 rilevava, tende ad assumere rapidamente caratteri distopici: se le utopie rinascimentali (quella di Moro come la città del Sole di Campanella, quanto la Christianopolis di Andreae) appaiono al lettore odierno fortemente (pur involontariamente) distopiche, le “utopie” contemporanee, soprattutto quelle elaborate dopo le due Guerre Mondiali, appaiono sempre come utopie “di facciata”, che nascondono tratti distopici totalitari, eugenetici, bio- e tanatopolitici. Nelle distopie della letteratura sci-fi dagli anni ’60 fino a oggi, ma pure nei mondi post-apocalittici popolati da gruppi di uomini tornati allo stato di natura di molte narrazioni seriali e videogames, sembra che il potenziale critico dell’utopia sia stato mantenuto, rovesciando però il suo segno distintivo da positivo a negativo, andando così di pari passo con sfiducia per la ragione tipica dell’epoca che va dal Dopoguerra a oggi.

A cura di Antonio Lucci e Mario Tirino

Scarica PDF

English version

DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/10.2019

Pubblicato: marzo 2019

Indice

Editoriale

A. Lucci, M. Tirino - Filosofia, narrazioni, media [PDF It]

Sezione I: Archeologie del futuro, genealogie del presente

G. De Matteo, S. Proietti - Altri spazi, in controtempo: letture e visioni dalle nuove frontiere della fantascienza [PDF It]

A. Amendola - La visione distopica di Philip K. Dick. Indagine su "The Man in The High Castle": dal romanzo al processo seriale [PDF It]

D. Comberiati - L’anno 3000 di Paolo Mantegazza. L’utopia scientifica al servizio del progresso coloniale [PDF It]

A. Fattori - Pietra, ferro, fuoco, ombra: città nere da Magdeburg a Los(t) Angeles Patatopia. Una scienza degli spazi-tempi immaginari [PDF It]

Sezione 2: Utopie, Distopie, Eterotopie: pensare spazi e tempi altri

G. Didino - Mondi dentro mondi. Eterotopie e iperoggetti nella narrativa di Kim Stanley Robinson [PDF It]

L. Palombini - Note per un’eterotopologia del punk cibernetico [PDF It]

M. Bergamaschi - Dopo l’utopia. Ipotesi sul cyborg neoliberista a partire dalla serie tv "Black Mirror" [PDF It]

M. Maestrutti, C. Tondo - Il fascino indiscreto del potere. Mondi regressivi e sopravvivenze utopiche [PDF It]

Sezione 3: Film, Romanzo, Videogiochi, Serie Televisive, Videoclip: media e strumenti narrativi alternativi della riflessione filosofica

L. Gineprini - L’utopia egoista nei film di David Lynch: una ribellione contro i limiti della realtà [PDF It]

M. Tirino - Doris Lessing oltre il muro. Catastrofe e trascendenza in "Memoria di una sopravvissuta" [PDF It]

A. Lucci - "Detroit Become Human" e "Horizon Zero Down": fantascienza, narrazioni videoludiche e filosofia dei media [PDF It]

A. Alfieri - “È così che finisce il mondo, non già in un frastuono, ma in un lungo piagnisteo”. Catastrofe e distopia nella nuova serialità narrativa e nell’immaginario videomusicale [PDF It]

APPENDICE

DUSTYEYE - Utopia e Singolarità Tecnologica. Una conversazione tra un transumanista e N. 44° primo androide emotivamente avanzato [PDF It]

-

Carlo Ginzburg – Nondimanco. Machiavelli, Pascal

Recensioni / Febbraio 2019 Vi sono dei momenti nella storia del pensiero saggistico in cui lo studio di un autore o l’esegesi di un’opera sanno trasformarsi in un racconto sapiente capace di srotolare e riannodare, quasi d’improvviso, il filo di idee ritenute immutabili. Nell’ultimo lavoro di Carlo Ginzburg (Nondimanco. Machiavelli, Pascal, Adelphi, Milano, 2018, pp. 242, € 18,00), assistiamo alla storia silenziosa ma incisiva di una parola sottile, larvata, che passo dopo passo guida e rivela al lettore gli intrichi nascosti nel cuore del pensiero politico e filosofico rinascimentali. Formalmente il volume raccoglie nove saggi più un’Appendice. Alcuni di questi, già precedentemente pubblicati, sono stati sottoposti a un processo di riscrittura o traduzione sostanziale da cui scaturisce un’opera per larga parte inedita, dotata di spirito unitario e armonico. Il primo dei saggi raccolti nel volume (Machiavelli, l’eccezione e la regola. Linee di una ricerca in corso) contiene forse quella che può definirsi la novità più dirompente degli ultimi studi machiavelliani. La scoperta riguarda proprio il termine che dà il titolo all’opera: nondimanco. Parente quattrocentesco dell’odierno “nondimeno”, questa semplice congiunzione appare, in realtà, lo specchio di un messaggio potente e arcano. Come un rintocco incalzante, essa fa capolino nei passaggi più intensi delle principali opere machiavelliane, scandendo lo svolgersi dei paragrafi, il susseguirsi dei pensieri, ma soprattutto enfatizzando il ruolo che oppone la regola all’eccezione, la norma generale alla singolarità del caso.

Vi sono dei momenti nella storia del pensiero saggistico in cui lo studio di un autore o l’esegesi di un’opera sanno trasformarsi in un racconto sapiente capace di srotolare e riannodare, quasi d’improvviso, il filo di idee ritenute immutabili. Nell’ultimo lavoro di Carlo Ginzburg (Nondimanco. Machiavelli, Pascal, Adelphi, Milano, 2018, pp. 242, € 18,00), assistiamo alla storia silenziosa ma incisiva di una parola sottile, larvata, che passo dopo passo guida e rivela al lettore gli intrichi nascosti nel cuore del pensiero politico e filosofico rinascimentali. Formalmente il volume raccoglie nove saggi più un’Appendice. Alcuni di questi, già precedentemente pubblicati, sono stati sottoposti a un processo di riscrittura o traduzione sostanziale da cui scaturisce un’opera per larga parte inedita, dotata di spirito unitario e armonico. Il primo dei saggi raccolti nel volume (Machiavelli, l’eccezione e la regola. Linee di una ricerca in corso) contiene forse quella che può definirsi la novità più dirompente degli ultimi studi machiavelliani. La scoperta riguarda proprio il termine che dà il titolo all’opera: nondimanco. Parente quattrocentesco dell’odierno “nondimeno”, questa semplice congiunzione appare, in realtà, lo specchio di un messaggio potente e arcano. Come un rintocco incalzante, essa fa capolino nei passaggi più intensi delle principali opere machiavelliane, scandendo lo svolgersi dei paragrafi, il susseguirsi dei pensieri, ma soprattutto enfatizzando il ruolo che oppone la regola all’eccezione, la norma generale alla singolarità del caso.Un semplice esempio può apparire chiarificatore. In un breve inciso dei Discorsi (iii, 40) concernente l’uso che dell’inganno si fa nelle circostanze di guerra, Machiavelli scrive: «Ancora che lo usare la fraude in ogni azione sia detestabile, nondimanco nel maneggiare la guerra è cosa laudabile e gloriosa».

L’opposizione è chiara: esiste una regola, che ordinariamente va seguita, ma esiste anche l’irruzione del reale, il suo scarto, la sua dinamica intrinseca di eccezionalità, che impone, come contro-regola, la violazione stessa del principio generale. I due argomenti, si badi, viaggiano insieme, ma il secondo («laudabile e glorioso») prevale sempre sul primo.

Ecco dunque che quello che può sembrare un dettaglio insignificante nello stile narrativo di Machiavelli – un avverbio dotato di semplice funzione oppositiva – diviene in realtà il centro di una serie di interrogativi fondamentali. Da dove nasce, infatti, quest’uso? Cosa rappresenta filosoficamente la congiunzione “nondimanco” nell’argomentare specifico di Machiavelli? E quale valenza politico-giuridica assume nell’economia complessiva del suo pensiero?

Ginzburg risolve l’enigma con un gesto preciso e geniale. Analizzando la biblioteca dei volumi di casa Machiavelli, e soffermandosi in particolare sul libro mastro degli acquisti di Bernardo – il papà di Niccolò –, Ginzburg rinviene l’esistenza di un testo misterioso e dimenticato, la Novella intitulum de regulis iuris (nota anche come Quaestiones mercuriales). Opera principale del giurista medievale Giovanni D’Andrea, in essa è racchiuso un breve passaggio in cui l’autore distingue tra princìpi generali (ad esempio, l’usura è condannabile) e deroga ai princìpi imposta dalle circostanze (l’usura è ammissibile). Incredibilmente, nella commedia La Mandragola, Machiavelli utilizzerà questo stesso identico approccio per poi farlo rimbalzare, quasi del tutto intatto, nel corpo testuale de Il Principe.

Ecco così originarsi, da questa semplice ma rivoluzionaria scoperta, il vero fuoco dell’analisi di Ginzburg. “Nondimanco” non opera più come una semplice congiunzione, bensì come termine-concetto, come una soglia capace di incorporare l’eco lontana di un pensiero giuridico-medievale intriso di casi, di eccezioni, di deroghe. Più radicalmente, nondimanco marca l’operare stesso di una cesura: quella che oppone princìpi generali e anomalie, regole e caso serio, canone e precetto pratico. Il giovane Niccolò, erede quattrocentesco di questa tradizione, assimilò appieno lo spirito degli antichi trattati medievali trasmutandone la diegesi casuistica. Ciò che ne scaturirà, come noto, sarà una filosofia di aspetto profondamente diverso, più vigorosa e nervosa forse, di certo pronta per risuonare nelle tumultuose vicende della politica prerinascimentale italiana, ma pur sempre raccolta nel ricordo pulsante della sua antica origine giuridico-canonista.

Ma Nondimanco non è soltanto un saggio che rivolta dal di dentro il pensiero machiavelliano. Esso è anche la storia di una virgola, quella che campeggia nel sottotitolo del volume e che congiunge (o meglio, oppone) la figura del pensatore fiorentino a una, per certi versi, molto più inaspettata.

Nelle Provinciali, testo ricolmo di sottilissime ambiguità, sarà infatti proprio Pascal – o meglio il suo alter-ego, Louis de Montalte – a entrare in feroce polemica con la casistica medievale, arrivando financo a sbeffeggiare beffardamente la stessa opinione che si possano dare eccezioni vive contro regole morte. Eppure, intersecando la biografia di Pascal con i suoi più celebri Pensieri, Ginzburg riesce a rilevare l’intima similarità che accomuna il pensatore francese agli insegnamenti machiavelliani. Come si legge in un noto passaggio, «[g]li stati perirebbero se non si facessero piegare spesso le leggi alla necessità, ma la religione non ha mai ceduto a questo e non ne ha approfittato. Perciò occorrono questi adattamenti [accommodements] oppure dei miracoli» (Pensieri, 263). La salvezza di uno stato è consustanziale alla sua emergenza, si potrebbe chiosare. L’exceptio, o gli accommodements, sono ciò che riempie di senso vivo il guscio vuoto e privo di concretezza della regula juris. Anche per Pascal, lontano estimatore di Machiavelli, il miracolo diviene allora il caso serio, il gesto improvviso che squaderna una volontà superiore e dirompente: un emblema dell’eccezione, si potrebbe forse dire, tale e quale a quello che raffigurerà, secoli dopo, Carl Schmitt nella sua Teologia politica (1922; 1934).

Proprio per questo motivo quella piccola virgola incisa impercettibilmente nel sottotitolo del saggio diviene, per Ginzburg, qualcosa di più di una semplice interpunzione. Esattamente come la parola nondimanco, essa racchiude la storia di un’alchimia intellettuale, di un dialogo tra gli anni smarrito e poi ritrovato, condotto nell’esegesi dei documenti antichi, nel perdersi dei cataloghi, degli archivi, delle pagine apparentemente interrotte. In questo incontro mancato ma reso oggi nuovamente possibile, Pascal e Machiavelli sembrano ricomparire sul comune terreno della casuistica e, da lì, dialogare in un rinnovato intrecciarsi di posizioni, di tensioni, di conflitti.

Il merito ultimo del volume di Ginzburg, si può forse concludere, sta nell’incorporare sapientemente la corrispondenza nascosta tra schemi del pensiero, tra autori e filosofie apparentemente inconciliabili, per riordinarli poi attraverso un percorso diverso, non visto, non percepito, eppure da sempre silenziosamente operante. Quello che resta sul tavolo è un saggio denso, articolato e allo stesso fondamentale – un’opera in cui la storiografia critica sa farsi racconto appassionante e l’analisi dei testi e dei documenti antichi abbrivio per una ricerca nuova, coraggiosa, e forse ancora del tutto inesplorata.

di Mauro Balestrieri

-

Enzo Melandri – L’inconscio e la dialettica

Recensioni / Gennaio 2019 Logica, assenza della logica, impossibilità di rinunciare alla logica, conversione alla dialettica e all'analogia. Sono questi i passaggi cruciali compiuti da Enzo Melandri nel saggio L'inconscio e la dialettica, pubblicato per la prima volta nel 1983 e oggi riproposto dalla casa editrice Quodlibet. Melandri ci pone di fronte a una questione decisiva e quanto mai attuale: quella della contraddizione come oggetto. La domanda è duplice: a) si danno oggetti contraddittori, cioè stati di cose che violano il principio di non contraddizione? b) come possiamo conoscere questi oggetti, e quindi formulare un discorso non contraddittorio su di essi? Ogni forma filosofica di dialettica nasce esattamente dal tentativo di rispondere a tali questioni. Il confronto con la psicoanalisi diventa così un banco di prova di estrema importanza, perché «l'inconscio non è semplicemente qualcosa di illogico, d'irrazionale; ma è contraddittorio in sé» (p. 8).

Logica, assenza della logica, impossibilità di rinunciare alla logica, conversione alla dialettica e all'analogia. Sono questi i passaggi cruciali compiuti da Enzo Melandri nel saggio L'inconscio e la dialettica, pubblicato per la prima volta nel 1983 e oggi riproposto dalla casa editrice Quodlibet. Melandri ci pone di fronte a una questione decisiva e quanto mai attuale: quella della contraddizione come oggetto. La domanda è duplice: a) si danno oggetti contraddittori, cioè stati di cose che violano il principio di non contraddizione? b) come possiamo conoscere questi oggetti, e quindi formulare un discorso non contraddittorio su di essi? Ogni forma filosofica di dialettica nasce esattamente dal tentativo di rispondere a tali questioni. Il confronto con la psicoanalisi diventa così un banco di prova di estrema importanza, perché «l'inconscio non è semplicemente qualcosa di illogico, d'irrazionale; ma è contraddittorio in sé» (p. 8).L'incipit del saggio è una constatazione. Mentre la logica formale e le scienze naturali per sopravvivere debbono escludere la contraddizione dal loro oggetto, le scienze sociali tendono ad includere la contraddizione nel loro oggetto, come dimostrano marxismo e psicoanalisi. Non è dunque un caso che il prosieguo del saggio sia una lunga analisi dell'opera dello psicanalista cileno Matte Blanco, che più di ogni altro si è confrontato con il problema della contraddittorietà dell'inconscio cercando nella matematica dell'infinito una risposta convincente a tale enigma. La posizione di Blanco è chiara: «[...] solo se si è sicuri della formulazione perfettamente corretta del nostro concetto, cioè che non trasmetta contraddittorietà per infezione, si potrà eventualmente esaminare quali siano le risultanze di un oggetto intrinsecamente contraddittorio sul piano ontologico» (p. 10) com'è l'inconscio. Per Blanco, la soluzione del problema sta nella possibilità di una traduzione dell'inconscio in termini matematici.

Melandri si accosta al problema compiendo tre digressioni. La prima concerne l'applicazione della matematica e la distinzione di tre forme / gradi di applicabilità della matematica alla realtà: debole (statistica), forte (misura, calcolo, sistema ipotetico-deduttivo, come in fisica) e raffigurativa (la matematica usata in senso metaforico, analogico). La seconda digressione riguarda invece i rapporti tra matematica e psicologia. Secondo Melandri, la matematizzazione in senso forte della psicologia è possibile, ma va compresa in maniera specifica. Una strada è quella dell'applicazione della matematica alla psicologia attraverso la fisica postulando quindi un parallelismo psico-fisico. Le opzioni di fondo sono due: o conformiamo la psicologia alla fisica e al principio di non contraddizione, ma così perdiamo l'essenza della psicologia, ossia la contraddittorietà dell'inconscio; oppure conformiamo la fisica alla psicologia, modificando la nostra visione del mondo fisico-matematico e lasciando entrare in essa la plausibilità della contraddizione.

La terza digressione riguarda la nozione di inconscio in Freud (sezione 7). L'origine della psicoanalisi sta – dice Melandri – nella sintesi tra la comprensione dei fenomeni isterici, l'interpretazione dei sogni e l'analisi delle manifestazioni neurotiche in generale. Il concetto di inconscio nasce proprio per dare una spiegazione unitaria a questi fenomeni che hanno la caratteristica comune di essere assurdi, paradossali. Per questo l'inconscio – inteso sia in senso aggettivale che sostantivale – non potrà mai designare una sostanza né un oggetto. «Prendiamo dunque l'inconscio come l'obiettivo di un certo sistema di incongruenze, comprendente al limite anche le più incorreggibili contraddizioni» (p. 24). L'inconscio non è illogico perché sede di conflitti o tensioni tra forze. L'illogicità è un tratto strutturale dell'inconscio. In altre parole, l'illogicità dell'inconscio è causa formale, non efficiente. Un conflitto energetico non è di per sé contraddittorio. L'inconscio è invece intrinsecamente contraddittorio.

Si giunge così a un'alternativa, quella tra inconscio soggettivo e inconscio oggettivo. Il primo – dice Melandri nella sezione 11 – è qualcosa che appartiene alle profondità del soggetto in quanto “cattivo soggetto” o alter ego, e che quindi soltanto attraverso una “sapienza poetica”, di natura linguistica e retorica, può essere portato alla luce. Il secondo è invece concepito in maniera naturalistica, trascendente, e dipende da una teoria fisica delle neurosi. In entrambi i casi l'inconscio produce contraddizioni. Di qui il problema: «Una volta stabilito che l'oggetto è autocontraddittorio, esso non risulta individuabile se non negativamente: possiamo solo dire che cosa esso non è. E da ciò deriva la conseguenza, epistemologicamente deleteria, per cui non abbiamo più alcun criterio per mantenere libero da contraddizioni il nostro rapporto conoscitivo con un oggetto del genere» (p. 49). La psicoanalisi non può non tenere conto di questo punto cruciale, e drammatico. Il lavoro di Blanco ne è l'esatta riprova: una formulazione matematica dell'inconscio resta ancora nel dominio della logica. Non riesce veramente a cogliere quel radicale al di là della logica cui ci pone di fronte l'inconscio.

Dall'analisi critica dell'impostazione di Blanco emerge quindi la posizione melandriana sullo statuto della psicoanalisi. Sapere del complementare, la psicoanalisi è dialettica. La dialettica unisce razionale e irrazionale; essa tematizza l'irrazionale a partire dal limite del razionale, aprendo il razionale a quel limite. L'illogicità dell'inconscio è il riflesso dell'incapacità del pensiero logico-linguistico (nel senso della logica classica) di afferrarlo e articolarlo. Per pensare l'inconscio occorre un sapere che non è logico-linguistico in senso classico. Occorre un sapere ermeneutico e archeologico. Occorre aprirsi all'irrazionale, che non è l'illogico. In effetti, l'illogico è ancora una categoria logica, che dipende dal principio di non contraddizione. L'irrazionale è qualcosa di più profondo e ambiguo. Avvicinarsi ad esso vuol dire a) aprire il proprio orizzonte teoretico abbandonando ogni forma di dogmatismo; b) tematizzare il non-conosciuto quale complementare al conosciuto. L'analogia, che è una forma di complementarietà, è il risultato di questa operazione. L'inconscio e la dialettica riporta quindi in primo piano i temi dell'opus magnum di Melandri, La linea e il circolo (1968), e la sua lettura non può essere disgiunta da quest'ultimo.

di Luca M. Possati

-

Su “Marx eretico” di Carlo Galli

Recensioni / Gennaio 2019“C’è sempre un motivo storico reale per la lotta sulle interpretazioni del pensiero di Marx”. La frase, presa nella sua superficiale assolutezza, suona forse un po’ apodittica;

essa risente di tutto il marxismo irriflesso, e inevitabile, del suo autore. Agli occhi estranei a una concezione materialistica della storia questa affermazione potrebbe risultare in effetti problematica, per due ordini di ragioni fondamentali, che danno però il senso generale della prospettiva di fondo del testo nel quale questa frase appare: la causa strutturale, potremmo definirla, della storia delle interpretazioni marxiane, e la loro competizione pratica, ovvero la loro lotta nell’agone dialettico della storia. Al di là dell’apparente problematicità, che eventualmente riconsidereremo più avanti ma che per noi, è bene dirlo, non sussiste, queste due ragioni hanno il merito di collocare e circoscrivere con precisione l’intenzione teorica del volume Marx eretico, recentemente pubblicato per il Mulino da Carlo Galli. Esse indicano, a nostro avviso, il contesto e il confine attraverso cui poter pensare ancora Marx, e con Marx. Fare di Marx, per come esso empiricamente si presenta nella storia del pensiero, la pietra di paragone non tanto tra lui e ciò che l’ha, di volta in volta, completato, corretto, criticato, smentito più o meno parzialmente, sublimato o riscoperto (i vari marxismi del ventesimo secolo), ma piuttosto tra, semplicemente e essenzialmente, lui e il suo sistema, tra la sua integrità teorica e la sua storica incompiutezza (il motivo storico della citazione), nella consapevolezza delle quali è racchiuso il cuore pulsante della sua intima, attuale, eresia. Il termine eresia, non a caso, indica, nel suo significato etimologico, il gesto di una scelta, un’inclinazione o una proposta, congiunto all’atto pratico dell’afferrare, del cogliere; è in questo preciso senso che si può intendere il significato di ciò che abbiamo chiamato competizione pratica, in riferimento allo scontro tra le interpretazioni che di Marx si sono succedute: esse sono sostanzialmente eresie di un pensiero eretico, incompiutezze di una compiuta incompiutezza, mille modi di interpretazione per una teoria critica, che ha avuto il beffardo destino di essere eretta artificiosamente a dogmatica. Ma l’eresia, nel senso suggeritoci da Galli, non è solo successione storica di deviazioni o fraintendimenti, essa è attuale, proficuamente attuale, poiché consente a lui, e a noi, di scegliere e afferrare Marx al di là dei limiti costitutivi della lotta fra interpretazioni e dei suoi motivi storici reali, cioè di ciò che abbiamo chiamato la competizione pratica e la causa strutturale, e ciò proprio attraverso questi ultimi e alla loro potenzialità euristica: essi, da limiti interpretativi dell’interpretazione, si superano, dialetticamente, in opportunità analitica, in forza della quale una lettura del pensiero di Marx sarà sempre non solo possibile, ma anche sempre immune, almeno potenzialmente, da quella pretesa dogmatica che ogni volta l’ha minacciato e costretto: poiché è Marx stesso che ci dice che anche per lui, e non solo per tutto il marxismo fattosi legittimamente o meno suo portavoce, valgono, anche qui, di nuovo, come limiti ma anche come criteri, la storia e la lotta: la storia come condizionamento storico-sociale necessario, come basamento strutturale sottostante la teoria, la lotta come processo dialettico, (del tutto hegeliano o meno, comunque dialettico), costitutivamente aperto alla contraddizione; in una parola: il materialismo storico.

essa risente di tutto il marxismo irriflesso, e inevitabile, del suo autore. Agli occhi estranei a una concezione materialistica della storia questa affermazione potrebbe risultare in effetti problematica, per due ordini di ragioni fondamentali, che danno però il senso generale della prospettiva di fondo del testo nel quale questa frase appare: la causa strutturale, potremmo definirla, della storia delle interpretazioni marxiane, e la loro competizione pratica, ovvero la loro lotta nell’agone dialettico della storia. Al di là dell’apparente problematicità, che eventualmente riconsidereremo più avanti ma che per noi, è bene dirlo, non sussiste, queste due ragioni hanno il merito di collocare e circoscrivere con precisione l’intenzione teorica del volume Marx eretico, recentemente pubblicato per il Mulino da Carlo Galli. Esse indicano, a nostro avviso, il contesto e il confine attraverso cui poter pensare ancora Marx, e con Marx. Fare di Marx, per come esso empiricamente si presenta nella storia del pensiero, la pietra di paragone non tanto tra lui e ciò che l’ha, di volta in volta, completato, corretto, criticato, smentito più o meno parzialmente, sublimato o riscoperto (i vari marxismi del ventesimo secolo), ma piuttosto tra, semplicemente e essenzialmente, lui e il suo sistema, tra la sua integrità teorica e la sua storica incompiutezza (il motivo storico della citazione), nella consapevolezza delle quali è racchiuso il cuore pulsante della sua intima, attuale, eresia. Il termine eresia, non a caso, indica, nel suo significato etimologico, il gesto di una scelta, un’inclinazione o una proposta, congiunto all’atto pratico dell’afferrare, del cogliere; è in questo preciso senso che si può intendere il significato di ciò che abbiamo chiamato competizione pratica, in riferimento allo scontro tra le interpretazioni che di Marx si sono succedute: esse sono sostanzialmente eresie di un pensiero eretico, incompiutezze di una compiuta incompiutezza, mille modi di interpretazione per una teoria critica, che ha avuto il beffardo destino di essere eretta artificiosamente a dogmatica. Ma l’eresia, nel senso suggeritoci da Galli, non è solo successione storica di deviazioni o fraintendimenti, essa è attuale, proficuamente attuale, poiché consente a lui, e a noi, di scegliere e afferrare Marx al di là dei limiti costitutivi della lotta fra interpretazioni e dei suoi motivi storici reali, cioè di ciò che abbiamo chiamato la competizione pratica e la causa strutturale, e ciò proprio attraverso questi ultimi e alla loro potenzialità euristica: essi, da limiti interpretativi dell’interpretazione, si superano, dialetticamente, in opportunità analitica, in forza della quale una lettura del pensiero di Marx sarà sempre non solo possibile, ma anche sempre immune, almeno potenzialmente, da quella pretesa dogmatica che ogni volta l’ha minacciato e costretto: poiché è Marx stesso che ci dice che anche per lui, e non solo per tutto il marxismo fattosi legittimamente o meno suo portavoce, valgono, anche qui, di nuovo, come limiti ma anche come criteri, la storia e la lotta: la storia come condizionamento storico-sociale necessario, come basamento strutturale sottostante la teoria, la lotta come processo dialettico, (del tutto hegeliano o meno, comunque dialettico), costitutivamente aperto alla contraddizione; in una parola: il materialismo storico.L’interpretazione, data da Galli, di Marx come pensatore intrinsecamente eretico, e della categoria di eresia come strumento ermeneutico per la sua opera, sembra collocarsi proprio su questa linea argomentativa, nella quale quella compiuta incompiutezza del sistema, quella “coerente contraddizione” viene messa in evidenza in tutte le sue potenzialità teoriche. Da un lato, infatti, egli sottolinea chiaramente, sin dall’introduzione, il presupposto “fallimentare” dell’operazione teorica, ovvero la strutturale scissione tra utopia e scienza soggiacente a tutto l’impianto concettuale di Marx, scissione che altro non sarebbe se non il riflesso nella teoria della pretesa coincidenza di pensiero e realtà, per cui «il pensiero non è una teoria da realizzare, un dover essere da imporre al reale […] ma è una logica immanente alla Cosa, che si vuole trasformare in prassi senza residui di astrazione e senza cesure» (p. 19). Dall’altro lato, nonostante e in virtù di questa “zavorra” metodologica di fondo, intende rilevare e caratterizzare ciò che, all’interno del sistema, si rivela ancora in tutta la sua cogenza e lucidità critica. Eccolo allora delineare, dapprima, il profilo di un Marx teorico del sospetto (secondo la nota definizione data da Paul Ricoeur), smascheratore e fugatore delle false verità e delle contraddizioni della società capitalistica, impegnato nell’obiettivo di «identificare il punto che spiega radicalmente l’intero processo sociale non come vuole presentarsi ma come veramente è» (p. 25), attraverso le armi riaffilate della critica dialettica (anche qui, sempre con e contro Hegel). Qui Galli sembra aderire alla contrapposizione canonica, benché agita su un piano pressoché esclusivamente filologico, tra un Marx umanista, critico della religione, dello Stato e della filosofia, e il Marx scienziato, maturo critico dell’economia politica (pag. 29), salvo poi mettere esplicitamente in chiaro che l’obiettivo fondamentale, unico, dell’analisi marxiana, in contrasto, sottolinea Galli, sia con le tendenze conciliatrici della dialettica hegeliana sia con le presunte derive nichilistiche del pensiero critico decostruttivo e negativo (p. 44), consiste nella sola determinazione della Verità come contraddizione concreta (p. 33) del reale capitalistico.

Successivamente, nel secondo e nel terzo capitolo, il tema della ricongiunzione possibile, al di là del presupposto metodologico del sospetto, tra pensiero e realtà, tra teoria e prassi, viene sviluppato illustrando quelle che Galli definisce essere le certezze epistemiche della critica marxiana; esse vanno a costituire la base dell’evoluzione teorica che conduce il Marx filosofo, innovatore della dialettica (quello, in sostanza, delle Tesi su Feuerbach), sul terreno empirico della «scienza immanente della contraddizione» (pag. 78), ovvero della critica all’economia politica classica. Queste sono ravvisate, in sequenza, nel rifiuto del materialismo tradizionale, in favore di un nuovo materialismo che colga la materialità «nella dialettica della realtà storica e sociale a partire dal basso, dal luogo in cui si genera, dai processi storici» (pag. 49), connesso alla coppia concettuale struttura- sovrastruttura, e nella delineazione del proletariato come categoria storico-sociale nella quale risiede la contraddizione strutturale della società capitalista, come sintomo, per usare il linguaggio lacaniano, di «quella contraddizione, perché ne è prodotto, perché la esprime con una potenza che è, appunto, potenziale ma che è destinata a divenire attuale» (p. 51). Su questo preciso versante si consuma, conseguentemente, il passaggio tra certezza filosofica e analisi scientifica: «per il fatto» spiega Galli «che esiste una contraddizione reale tra la potenza potenziale proletaria e il potere reale dei capitalisti, fra ricchezza della produzione […] e miseria della società, quella contraddizione può e deve essere tolta, con la rivoluzione, da un soggetto che da quella contraddizione è generato» (p. 68). Il punto della questione consiste però nel fatto che, nell’evolversi della teoria di Marx, non è tanto attraverso l’enunciazione dottrinaria del comunismo, come superamento autoevidente e immediato del sistema capitalistico-borghese, che questa contraddizione tenta di essere risolta, quanto, invece, per mezzo della sua inscrizione nel luogo originario della sua riproduzione (il trauma, per continuare la metafora psicoanalitica), cioè il capitale. Ecco la scienza della contraddizione, cui abbiamo fatto riferimento prima, mettersi in moto: “le stringenti logiche di svolgimento del capitale” (p. 78) vengono rese evidenti nel momento in cui si mostra che quest’ultimo «mette quindi in moto processi ambivalenti e, nel presente, contraddittori, razionali quanto al metodo ma irrazionali in sé e anche quanto alla consapevolezza che ne hanno gli stessi capitalisti» (p. 88). È, questo, il passaggio che consente alla critica dell’economia politica di tenere insieme “scienza” e “politica” (tema del quarto capitolo); l’intrinseca contraddizione non pertiene più solo, infatti, al sistema capitalistico in quanto modello economico o sistema di produzione, ma anche, e soprattutto, al tipo di rapporto che questo sistema produce tra economia e politica. La politica, precisa Galli, è per Marx proprio il frutto della contraddittorietà e conflittualità emerse dalla verità, pratica, dell’analisi del capitale: essa è l’effetto coessenziale della produzione, del processo di valorizzazione, e delle loro contraddizioni, «l’economia è politica […] in quanto ha in sé la politicità» (p. 88-89).

Da qui l’autore si muove per sviluppare alcune considerazioni conclusive almeno due delle quali meritano, tra le altre, di essere rilevate. Una prima, più circoscritta, è data dalla specificazione che Galli si premura di fornire rispetto all’eventuale rigidità che il binomio struttura-sovrastruttura potrebbe innescare applicato alla coppia corrispondente economia e politica; egli ci allontana dal pericolo riduzionista “alleggerendo” la portata euristica della dicotomia affermando che «la determinazione ultima delle diverse posizioni politiche, certo, è data dalla loro collocazione rispetto al rapporto antagonistico fra operai e capitale, ma la centralità dell’economico risulta più un’istanza di concretezza analitica che non un dogma meccanico, né si riduce alla formula astratta struttura-sovrastruttura» (p.118). La seconda, di portata più generale e di più ampio spessore teorico, riprende la questione dell’uso eretico di Marx, inteso come valore interno alla sua eredità. Fra gli spiragli del sistema lasciati aperti dal filosofo, sostiene Galli, ve ne sono soprattutto due che sembra abbiano occupato, e siano destinati a occupare ancora, la scena teorica contemporanea, proprio nella veste di prosecutori eretici della sua opera. Da un lato, vi è la prospettiva, figlia della tradizione poststrutturalista e proposta soprattutto da Pierre Macherey e Jacques Bidet, che congiunge la riflessione marxiana e foucaultiana al fine di interpretare il capitale come un immenso dispositivo biopolitico, produttore non solo di merci, ma di uomini e donne, di soggetti, a un tempo assoggettati e capaci di agire e resistere (p. 98). Dall’altro lato, infine, da un’angolazione strettamente neomarxista, vi è la posizione, portata avanti dallo stesso Bidet, di una rilettura metastrutturale di Marx, inteso come teorico della modernità, interamente appartenente al suo paradigma, ma nello stesso tempo scopritore delle sue contraddizioni economiche; rilettura il cui esito pare coincidere perfettamente con ciò che Galli ritiene essere il cuore vivo del pensiero di Marx: la sua capacità, eretica, di smascherare l’ultima teologia dogmatica della storia, il neoliberismo, e, congiuntamente, l’opportunità di organizzare, ancora e sempre grazie e nonostante lui, una nuova teoria critica (p.151).

di Enrico Zimara

-

Manifesto Cyborg. Ieri e oggi

Recensioni / Dicembre 2018 La nuova edizione di Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo (Feltrinelli, 2018) raccoglie tre saggi di Donna Haraway, teorica femminista e storica della scienza allieva di Georges Canguilhem. I saggi in questione sono stati pubblicati la prima volta nel 1991, in Italia nel 1994, all’interno di una raccolta dal titolo Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature (Routledge). L’importanza della riedizione di un testo considerato ormai un classico può ricercarsi nella necessità di rivalutare la portata teorica e filosofica della riflessione di Haraway, portata che fino ad ora sembra essere stata scarsamente considerata. Ciò che andrebbe messo in discussione è un inquadramento “specialistico” del testo, che lo vorrebbe di interesse unicamente per chi si occupa di “questioni legate al genere” e, ancora più nello specifico, per chi nella cornice degli studi di genere riflette sui problemi della scienza e della tecnologia. Nella rivalutazione delle implicazioni teoretiche di Manifesto Cyborg è in gioco, più in generale, la riconsiderazione dell’importanza filosofica dei cosiddetti studi di genere e postcoloniali, che normalmente trovano legittimazione solo se inseriti nella cornice dei cultural studies. Il testo di Haraway eccede queste cornici disciplinari, e con le sue incursioni “spregiudicate” nel terreno delle scienze biologiche, biomediche e delle teorie dei sistemi, può essere considerato un’argomentazione a favore della contaminazione come importante strumento di produzione e creatività teorica.

La nuova edizione di Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo (Feltrinelli, 2018) raccoglie tre saggi di Donna Haraway, teorica femminista e storica della scienza allieva di Georges Canguilhem. I saggi in questione sono stati pubblicati la prima volta nel 1991, in Italia nel 1994, all’interno di una raccolta dal titolo Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature (Routledge). L’importanza della riedizione di un testo considerato ormai un classico può ricercarsi nella necessità di rivalutare la portata teorica e filosofica della riflessione di Haraway, portata che fino ad ora sembra essere stata scarsamente considerata. Ciò che andrebbe messo in discussione è un inquadramento “specialistico” del testo, che lo vorrebbe di interesse unicamente per chi si occupa di “questioni legate al genere” e, ancora più nello specifico, per chi nella cornice degli studi di genere riflette sui problemi della scienza e della tecnologia. Nella rivalutazione delle implicazioni teoretiche di Manifesto Cyborg è in gioco, più in generale, la riconsiderazione dell’importanza filosofica dei cosiddetti studi di genere e postcoloniali, che normalmente trovano legittimazione solo se inseriti nella cornice dei cultural studies. Il testo di Haraway eccede queste cornici disciplinari, e con le sue incursioni “spregiudicate” nel terreno delle scienze biologiche, biomediche e delle teorie dei sistemi, può essere considerato un’argomentazione a favore della contaminazione come importante strumento di produzione e creatività teorica.Fin dalle prime pagine di Manifesto Cyborg è chiara l’urgenza teorica e politica che muove la riflessione dell’autrice: la necessità per il femminismo socialista e in generale per gli allora nuovi movimenti di sinistra di ripensarsi, alla luce del confronto con le profonde trasformazioni globali che segnavano il contesto dell’elezione di Reagan alla presidenza degli Stati Uniti negli anni ’80. Il cyborg, protagonista dell’opera, rappresentava provocatoriamente quella peculiare “creatura” contraddistinta da un’intrinseca necessità di evadere ogni forma di pensiero dicotomico, ogni forma di razionalità strutturata intorno a stringenti dualismi, in favore di un nuovo punto di vista in grado di rendere conto di una realtà infinitamente complessa ed eccedente che il suo stesso apparire metteva prepotentemente alla ribalta. A quasi trent’anni di distanza, in cui la modalità dominante di gestione della complessità (sociale, psichica, politica, scientifica) sembra ancora rimanere il riduzionismo, in cui lo scenario pare ancora caratterizzato dal riproporsi di un pensiero dicotomico e dall’intensificarsi delle logiche di dominazione patriarcale, razzista e capitalista connaturate a esso, provare a immaginare un modello di razionalità che non evade la complessità ma che se ne fa carico non si rivela meno urgente. La posta in gioco è l’elaborazione di modalità alternative e sfaccettate di gestione della complessità, rifiutando quindi anche quel pensiero che vedrebbe nella postmodernità il terreno in cui si consuma la crisi della razionalità dominante che non lascia spazio a null’altro se non alla contingenza e alla “differenza” irriducibile, intese come negazione dell’elaborazione teorica e della prassi. Manifesto Cyborg riapre invece con forza l’elaborazione teorica, etica e politica, al cuore della postmodernità e lo fa oggi non meno di ieri.

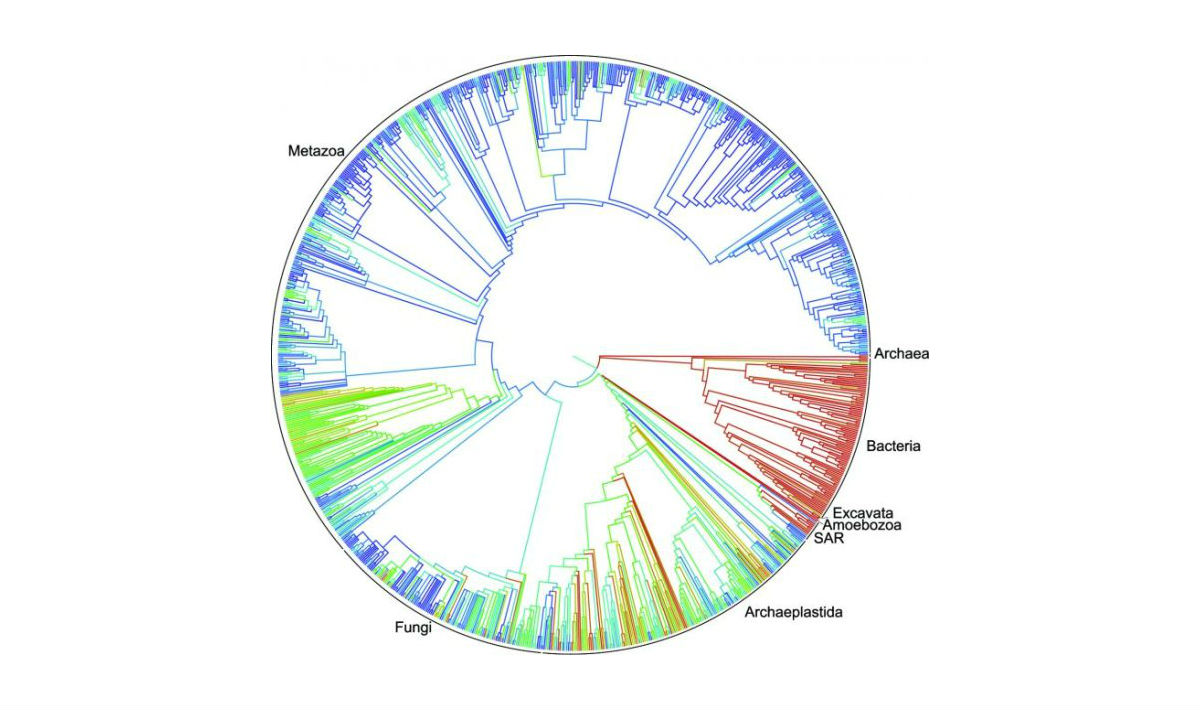

Lo sguardo attraverso cui Haraway analizza le trasformazioni che segnano il suo tempo è quello che deriva dalla sua storia in quanto biologa: in particolare, l’autrice mette in luce la profonda rielaborazione e ripensamento della biologia in relazione all’emergere di nuovi saperi, quali la cibernetica, le teorie dei sistemi, le scienze della comunicazione e dell’informazione.

Il ripensamento della biologia in seguito alla contaminazione con nozioni, teorie e concetti provenienti da queste scienze è stato profondo al punto che, secondo Haraway, si può sostenere che l’“organismo” biologico, come oggetto della scienza, abbia cessato di esistere, e sia stato sostituito da sistemi di comunicazione completamente denaturalizzati. Gli organismi sono quindi diventati artefatti, sempre contingenti, le cui modalità di costruzione non sono vincolate da nessun’architettura naturale. Contemporaneamente, le macchine hanno preso vita: se quelle pre-cibernetiche potevano essere ancora distinte dagli organismi in quanto pensate e costruite dall’uomo, le macchine cibernetiche rendono completamente ambigua la distinzione tra autosviluppo e progettazione esterna (p.43).

Il ripensamento della biologia in seguito alla contaminazione con nozioni, teorie e concetti provenienti da queste scienze è stato profondo al punto che, secondo Haraway, si può sostenere che l’“organismo” biologico, come oggetto della scienza, abbia cessato di esistere, e sia stato sostituito da sistemi di comunicazione completamente denaturalizzati. Gli organismi sono quindi diventati artefatti, sempre contingenti, le cui modalità di costruzione non sono vincolate da nessun’architettura naturale. Contemporaneamente, le macchine hanno preso vita: se quelle pre-cibernetiche potevano essere ancora distinte dagli organismi in quanto pensate e costruite dall’uomo, le macchine cibernetiche rendono completamente ambigua la distinzione tra autosviluppo e progettazione esterna (p.43).Le ondate di denaturalizzazione e de-essenzializzazione che secondo N. Katherine Hayles definiscono il postmodernismo hanno quindi investito anche i corpi biologici: se le prime teorizzazioni degli organismi come sistemi cibernetici riposavano ancora su una concezione olistica e mantenevano intorno a questi un certo involucro, le teorie sociobiologiche di uno scienziato dalla sensibilità postmoderna come Richard Dawkins hanno radicalizzato questa tendenza, rompendo definitivamente con i paradigmi olistici e ripensando l’individualità biologica come costrutto contingente ad ogni livello. Come mettono in luce le escursioni di Haraway nel territorio delle moderne biologie della comunicazione, i processi di decostruzione e ricostruzione dei corpi occupano il centro del discorso, non solamente dal punto di vista del critico culturale o dell’archeologo delle scienze umane, ma anche dello scienziato postmoderno: le biologie moderne si occupano di tecnologie d’inscrizione e codici, di processi di disassemblaggio e riassemblaggio, di sistemi di controllo altamente tecnologizzati. La centralità delle tecnologie di scrittura emerge in modo evidente se si considerano i lauti investimenti direzionati a progetti come quello di mappatura e ricostruzione del genoma umano. Questo progetto emblematizza un “umanesimo postmoderno” in cui la ricerca biologica segnata dalla rilevanza sempre maggiore delle tecnologie d’inscrizione è messa al servizio della tradizionale ideologia umanista e del sogno ad essa associato di poter finalmente definire l’umano, di poter finalmente tracciare un confine netto e chiaro, privo di ambiguità e porosità tra il sé e il non-sé.

Il cyborg, segnalando importanti cedimenti di confine come quello tra macchina e organismo e tra umano e animale, si presenta come figurazione non dicotomica della nostra realtà sociale e corporea, che consente quindi di rompere con i dualismi che hanno strutturato la razionalità occidentale: naturale/artificiale, natura/cultura, uomo/donna, mente/corpo, materia/forma, umano/animale, soggetto/oggetto. Come ci ricorda Haraway, queste non sono mai solo opposizioni dicotomiche: attraverso questi dualismi, la razionalità occidentale ha intrecciato il suo destino a pratiche di dominio e di oppressione legate al genere, alla razza e alla specie.

D’altra parte, il cyborg in occidente è anche espressione di una cultura maschilista e guerrafondaia, che concepisce la vulnerabilità che contraddistingue la dimensione corporea come segno di una “mancanza” costitutiva, a cui far fronte attraverso un progressivo miglioramento delle strategie di difesa. Se le individualità cyborg sono per definizione contingenti e instabili, l’immagine della corsa agli armamenti e della guerra perenne lascia trasparire in filigrana il “telos apocalittico” (p. 41) di un sé finalmente libero da ogni forma di dipendenza. La realizzazione di un sé autonomo e integro, che ha “disassemblato” e digerito ogni forma di eterogeneità e alterità si accompagna al dispiegamento di un apparato di controllo diffuso e capillare, che Haraway indica come “informatica del dominio” (p. 55). Con questa figurazione si vogliono mappare i nuovi inquietanti meccanismi di controllo che attraversano il nostro tempo: alle gerarchie che contraddistinguono il “patriarcato capitalista bianco” (p. 57) si sostituisce un sistema polimorfo e reticolare, che agisce attraverso l’allacciamento di connessioni multiple. Ai vecchi sistemi di controllo centralizzato si sostituisce la delocalizzazione, la decentralizzazione, la diffusione e la moltiplicazione dei centri.

Ma il cyborg è anche un costrutto femminista, e in questo senso elicita possibilità oppositive e liberatorie. Cyborg è quel particolare oggetto di conoscenza e pratica femminista, l’esperienza delle donne, che proprio in quanto fatta oggetto di sapere, è ricostruita come aperta, non finita, contestata, vulnerabile, presa in un gioco di perenne decostruzione e riscrittura. Haraway a questo proposito da particolare importanza ai processi di decostruzione e di de-naturalizzazione che hanno interessato il femminismo in seguito al prendere voce di quelle soggettività, come le donne nere, che sfuggono al sistema di categorie attraverso cui i teorici e le teoriche occidentali hanno tentato di rappresentare il mondo degli oppressi. Questi processi hanno consentito al soggetto femminista di riarticolarsi lungo assi inediti, di immaginare e di praticare nuove forme di unità e di identità al di fuori dell’impianto dicotomico e oppositivo che ha strutturato i miti politici occidentali. La critica post-coloniale ha ricostruito le identità femministe come identità sempre parziali, contraddittorie e problematiche, definite dal non poter essere naturalizzate o essenzializzate. Haraway legge in questo senso la Sister outsider della poetessa nera Audre Lorde (p. 74), ovvero come ricostruzione letteraria dell’identità attraverso l’esclusione, la non appartenenza in quanto eccedenza rispetto a categorie prestabilite. Le identità ricostruite nelle pratiche di scrittura delle donne di colore sono identità sempre contraddittorie e frantumate, prive del privilegio dell’identità a sé, prerogativa dei corpi non marcati come quelli maschili e bianchi. Se i processi decostruttivi e de-essenzializzanti impediscono di radicare la politica nelle identità “naturali”, questo non significa che sia stata minata radicalmente la possibilità di legami: la loro ricostruzione implica politiche dell’affinità, che non ripristinano unità naturali, ma non per questo impediscono legami (parziali ma potenti) e comunità per soggetti postmoderni.

Con l’elaborazione della nozione di “saperi situati” Haraway si inserisce in un altro dibattito che attraversa il femminismo: il rapporto con l’epistemologia e la scienza e, strettamente connesso a questo, il dibattito circa lo statuto dell’oggetto di conoscenza. Proponendo “saperi situati” Haraway intende pensare una versione femminista di oggettività scientifica, che consenta di uscire dalla polarizzazione del dibattito attuale, caratterizzato dal contrapporsi di posizioni radicalmente costruzioniste ed empiriste. La rielaborazione della nozione di oggettività che Haraway propone si appoggia a un ripensamento della metafora della visione. Se quest’ultima ha significato, nella storia della razionalità occidentale, la capacità di alcuni corpi (quelli maschili, benestanti e occidentali) di “smaterializzarsi” in uno sguardo venuto dal nulla mentre si inscrivevano i corpi marcati nel mito, con la nozione di saperi situati assume un significato opposto. L’oggettività e la visione non significano più neutralità e distanza, ma corporeità, parzialità, localizzabilità, impegno e coinvolgimento. (p. 115) L’oggettività ha a che fare non con la scoperta distaccata, ma con la strutturazione reciproca e di solito ineguale; solo saperi parziali, vulnerabili e impegnati garantiscono una conoscenza oggettiva, ovvero che non sia un’illusione. Oggettività e visione non segnalano più un “trucco da dio”, che consente di scomparire arrogandosi il potere di rappresentare senza essere rappresentati, ma diventano modi per stare nel corpo, pratiche di assunzione corporea.

In How we became posthuman, Katherine Hayles sostiene che l’affermarsi di quell’entità chiamata informazione si sia accompagnata a processi di “smaterializzazione” dei corpi, di progressivo abbandono e trascendimento dei vincoli della materialità. L’approccio di Haraway ai mondi alto-tecnologici mostra una realtà più complessa: i corpi radicalmente decostruiti e ricostruiti dalle moderne biotecnologie e dalle scienze informatiche non comportano tanto la smaterializzazione di questi in puri flussi informativi, problemi di codifica e di ricerca di un linguaggio comune che permetta la perfetta comunicazione. Anche l’informazione per Haraway ha una specifica dimensione materiale, così come i testi e i codici, che dovrebbero venire ripensati attraverso la nozione di embodiment. Facendo riferimento alla dimensione corporea, Haraway non si riferisce quindi a una dimensione prettamente biologica: le tecnologie di visualizzazione sono ripensate come sistemi di percezione attivi, nelle quali siamo immersi e con le quali siamo inestricabilmente intrecciati nella costruzione di specifiche forme di vita: un aspetto del nostro embodiment.

Il ripensamento della nozione di corporeità consente ad Haraway di riprendere e al tempo stesso di andare oltre l’analisi biopolitica inaugurata da Michael Foucault, ovvero dell’analisi che fa del corpo l’entità bioculturale per eccellenza e che consente di indagare i rapporti di potere che si concentrano direttamente sul soggetto in quanto entità corporea. La decostruzione della corporeità come sistema di comunicazione tecnologico consente di indagare gli effetti del biopotere oltre la sfera organismica: oggetto delle relazioni di potere non è più un corpo organico e organizzato gerarchicamente, ma sistemi cibernetici completamente decostruiti, assemblaggi ricomposti in modo sempre parziale, costrutti contingenti. Le biopolitiche che interessano corpi ricostruiti come sistemi di comunicazione non sono quelle del sesso e della riproduzione, ma dell’immunità, legate ai processi di replicazione di un sé estremamente vulnerabile e contingente (p.159). Quali tipi di sé vengono costruiti dal discorso sul sistema immunitario? L’intento di Haraway è di risignificare il paradigma immunitario: da dispiegamento di una guerra diffusa e capillare, in cui la replicazione del sé è funzione delle sue strategie di difesa e di attacco di fronte a una minaccia costante di “invasione”, a sistema che “apre” il sé e lo mantiene aperto. In quanto dispiegamento di una rete capillare di blackout e crolli delle comunicazioni, di confusione di confini, il sistema immunitario continuamente “disfa” il sé, mantenendolo contraddittorio ed eterogeneo, impedendone la chiusura e l’autonomizzazione. In questa dimensione riposa la “promessa illegittima” (p. 42) del cyborg: la sua natura artefatta, saltando il gradino dell’unità originaria, impedisce la realizzazione del suo telos apocalittico. In quest’ottica, inoltre, la differenza irriducibile con cui obbligano a fare i conti la postmodernità e i processi a essa inestricabilmente connessi, come quelli di decolonizzazione, non segnala tanto la “morte del soggetto”, come vorrebbero alcuni, ma piuttosto ci costringe a ripensare il soggetto come non isomorfico, auto-contraddittorio e multidimensionale.

di Ambra Lulli

-

Esce in edizione italiana, a cura di Francesco Ferrari, Confessare – l’impossibile. “Ritorni”, pentimento e riconciliazione di Jacques Derrida (Cronopio, Napoli 2018), testo che segna uno dei primi e decisivi momenti della riaffermazione, nell’opera derridiana, delle proprie origini ebraiche e dell’eredità ebraico-cristiana. Il testo originale, Avouer – l’impossible. “Retours”, repentir, réconciliation, inizialmente pubblicato negli atti di un convegno del ’98, era stato riedito solo nel 2014 da Galilée trovando luogo editoriale adeguato in coppia con il più noto e recente testo Abramo, l’altro.

Esce in edizione italiana, a cura di Francesco Ferrari, Confessare – l’impossibile. “Ritorni”, pentimento e riconciliazione di Jacques Derrida (Cronopio, Napoli 2018), testo che segna uno dei primi e decisivi momenti della riaffermazione, nell’opera derridiana, delle proprie origini ebraiche e dell’eredità ebraico-cristiana. Il testo originale, Avouer – l’impossible. “Retours”, repentir, réconciliation, inizialmente pubblicato negli atti di un convegno del ’98, era stato riedito solo nel 2014 da Galilée trovando luogo editoriale adeguato in coppia con il più noto e recente testo Abramo, l’altro.Per cogliere l’importanza e il ruolo specifico di Confessare – l’impossibile non solo nell’opera derridiana ma anche nel panorama dell’epoca, nonché per constatare quanto possa ancora interpellarci questo testo, a vent’anni di distanza, bisogna ricollocarlo tra gli altri testi derridiani in cui emerge il riferimento all’ebraicità, ricostruire la sede in cui vede la luce, e per finire accennare al dibattito etico, politico e giuridico in cui si inserisce.

Confessare – l’impossibileha come precedente fondamentale Circonfessione (1991), il primo testo in cui Derrida – che già in passato aveva disseminato riferimenti a temi e autori ebraici – parla in modo autobiografico della propria origine ebraica. Il cambiamento è dovuto a ragioni complesse e stratificate, biografiche e teoretiche, prima tra tutte l’approfondirsi della lettura di Lévinas. Il nostro testo segue, inoltre, Un temoignage donné (1996) intervista (ancora inedita in italiano) compresa in un volume interamente dedicato al rapporto di alcuni intellettuali francesi dell’epoca – di origine ebraica o meno – con l’ebraismo. Precede, infine, il già menzionato Abramo, l’altro (2000), intervento al convegno, Judéités. Questions à Jacques Derrida, ormai direttamente e interamente dedicato a interrogare la o le judéités di Derrida stesso. La riaffermazione di una certa eredità ebraica diventa da questo momento in poi regolarmente presente nell’opera derridiana, intrecciata ad ogni altro tema. Come giustamente afferma il curatore nella puntuale post-fazione, Confessare – l’impossibile costituisce dunque, insieme agli altri testi in cui Derrida parla del proprio rapporto con l’ebraismo, l’«estremo approdo di quella koiné d’intellettuali ebraici diasporici che nel secolo scorso si sono confrontati, su posizione talora antitetiche, con la Judenfrage» (p. 84).

Rispetto agli altri testi, però, la sede in cui vede la luce il nostro testo gli conferisce un’importanza specifica. Esso segna infatti il momento in cui per la prima volta Derrida accetta di prendere la parola pubblicamente da una posizione e in un contesto fino ad allora evitati: in quanto intellettuale ebreo, in un convegno organizzato dalla comunità ebraica, le cui questioni sono rivolte anzitutto al pensiero e alla tradizione ebraica. Si tratta più precisamente della 37esima edizione dei Colloques des intellectuels juifs de langue française, convegni fortemente caratterizzati in senso comunitario, cui, pertanto, molti non si aspettavano che Derrida potesse mai partecipare; lo ricorda egli stesso in apertura del proprio intervento, citando una biografia di Lévinas che ne escludeva a priori la possibilità (p. 19). L’organizzazione, fondata nel ’57 come ramo del World Jewish Congress, era nata per ricostruire dopo la Shoah la comunità ebraica di Francia ed era divenuta in seguito, sotto la direzione di André Néher e Jean Halpérin, un appuntamento prestigioso della scena intellettuale francese, grazie anche alla regolare partecipazione di filosofi come Jankélévitch, Wahl e Lévinas. Il tema scelto per il ’98 è “Come vivere insieme?”, questione che doveva venir affrontata, si legge nell’introduzione agli atti del convegno, attraverso una «dimensione ebraica», certo, ma non «isolata dal resto» (Comment vivre ensemble?, p. 9) in considerazione della portata universale delle questioni in gioco. La scelta di questo tema era sfociata non a caso, si dice ancora nell’introduzione, in un dibattito sul cinquantesimo anniversario dell’adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo da parte delle Nazioni Unite a Parigi (ibidem).

Questo riferimento al contesto storico è da precisare ulteriormente in quanto «quello che accade ogginel mondo» (p. 46) spiega, a detta di Derrida stesso, ragioni e portata del proprio intervento, che prende posizione nel vivo di un dibattito capitale degli anni Novanta, ricostruito efficacemente nella postfazione (pp. 85-92). Da questo punto di vista, Confessare – l’impossibile va idealmente in coppia con Perdonare. L’imperdonabile e l’imprescrittibile, un testo pubblicato nel 2004 ma la cui redazione risale a seminari e conferenze tenute proprio nel ’97/’98, ove le medesime questioni sono ulteriormente sviluppate. Il cinquantenario dei diritti umani coincide infatti con un fatto nuovo e importante proprio per la loro storia: l’inaugurazione della Corte penale internazionale dell’Aja, luogo di competenza giuridica dei “crimini contro l’umanità”, nozione codificata dopo la Shoah dal Tribunale di Norimberga (pp. 48-49). Tale nozione indica crimini in cui la vittima è l’umanità intera, il cui ambito di giudizio è mondiale, sovrastatale e internazionale, e il cui tempo di validità è imprescrittibile, cioè infinito. Il nuovo principio giuridico crea le condizioni per inediti scenari che riarticolano il rapporto tra sovranità nazionale e internazionale, tra etica, politica e diritto: si assiste in quegli anni a una «teatralizzazione della confessione» (p. 46), a diverse scene pubbliche di pentimento e di richiesta di perdono a nome di capi di Stato, ministri, o della Chiesa, e non solo per la Shoah, ma anche per sofferenze inflitte ad altri popoli. Proprio qualche mese prima si conclude la Commissione Verità e Riconciliazione nel Sudafrica post-Apartheid, preceduta da istituzioni analoghe in Cile e in Argentina, in cui traumi nazionali compaiono davanti a un’istanza giuridica sovra-statale e in cui l’accertamento dei crimini non è disgiunto da un difficile processo di riconciliazione nazionale (pp. 50-51).

La scena di questo tribunale/confessionale mondiale costituisce, a detta di Derrida, un momento di «innegabile rottura nella storia del politico, del giuridico, dei rapporti tra le comunità, la società civile e lo Stato, tra gli Stati sovrani, il diritto internazionale e le organizzazioni non governative» (p. 46), un processo che va certamente salutato positivamente, come «progresso irreversibile» del diritto, e, di più, come «l’orizzonte di tutti i progressi a venire del diritto internazionale» (p. 52). Ma questo cambiamento rinvia ad una trasformazione più vasta, e più complessa, del rapporto tra diritto e religione, che Derrida ha altrove inscritto all’interno del «ritorno del religioso» e della «mondialatinizzazione» (Fede e sapere, 1995): ossia l’epoca in cui nozioni provenienti dalla tradizione ebraico-cristiana – la giustizia, la confessione, il perdono – si trovano senza particolare consapevolezza riutilizzate dalla politica e dalla legge, richiedendo dunque un’analisi specifica per coglierne senso, deviazioni, limiti, eventuali manipolazioni.

È dunque a fronte di una tale urgenza teoretica, politica e giuridica, che Derrida sceglie di parlare per la prima volta da intellettuale ebreo franco-algerino, proprio nel contesto dei Colloques, e appunto a proposito del tema di come“vivere insieme”. L’eredità ebraica è convocata anche da lui, dunque, per interrogare il “vivere insieme”, più precisamente alla luce di tale inedita configurazione etico-politico-giuridica. Ecco pertanto che il titolo scelto, Avouer – l’impossible richiama con una variazione significativa quelli di Circonfession e di Un temoignage donné: se confesser rinvia alla confessione religiosa della colpa, e temoignage può indicare l’atto di testimoniare in ambito religioso, etico come in sede processuale, avouer traduce l’ammettere un crimine in sede giuridica (p. 9, cf. anche la nota 1 N.d.C.). Si annuncia quindi l’ambito specifico – etico-politico e giuridico – di tale intervento rispetto ai precedenti testi sull’ebraicità.

La questione è affrontata in un senso più generale, relativo al “vivere insieme”, e poi applicata al dibattito contingente, alla trasformazione in corso nel diritto. Per quanto riguarda il primo punto, la tradizione ebraica è convocata perché, in effetti, il «vivere insieme», il «vivere insieme bene» o «all’insegna del bene» (nota 6 N.d.C., p. 21), è obiettivo che non può essere raggiunto solo in virtù dell’aderenza a un dato di natura, né attraverso i soli strumenti coercitivi e punitivi delle leggi. Solo una Legge al di sopra delle leggi, un’esigenza di giustizia e di pace sovra-giuridica, permette di immaginare come vivere bene insieme. La questione è allora cosa sia questa Legge, e se proprio la tradizione ebraica possa o meno essere la fonte per pensare una tale Legge del vivere insieme bene, se cioè «può un dichiararsi ebreo in qualunque modo esso sia (e ce ne sono tanti), dare un accesso privilegiato a quella giustizia, a quella legge al di là delle leggi» (p. 34).