-

-

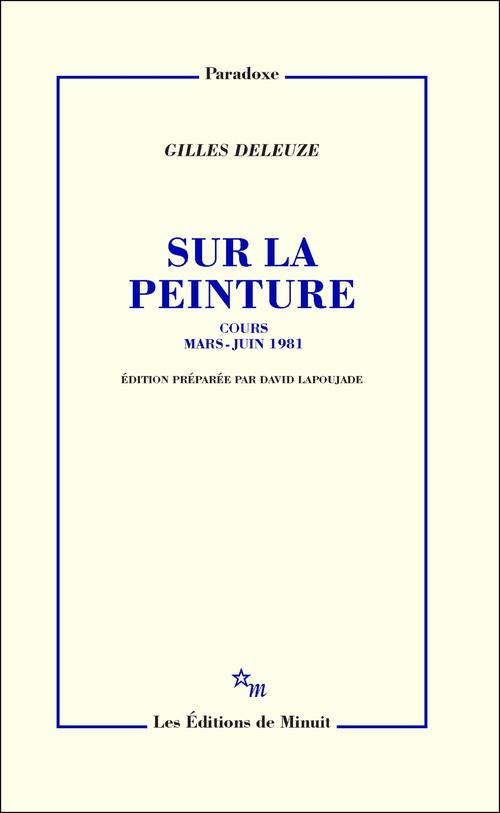

“Sulla pittura” di Gilles Deleuze

Recensioni / Ottobre 2024Le immagini pensano senza parole, attirando coloro che le guardano in una sospensione silenziosa carica di pensieri e storie. Ci invitano non solamente a osservarle ma ad ascoltarle, esplorarle e analizzarle. Ma che cosa dicono e in quale forma ci parlano? Lo storico dell’arte Daniel Arasse, nel celebre In dettaglio. La pittura vista da vicino, sostiene che la vera esperienza del piacere visivo di un’opera pittorica necessita di uno sguardo acuto e prossimo. Smontando il principio tradizionale della distanza classica in pittura, secondo cui un quadro debba esser visto da una lontananza tale da apprezzarne compiutamente la bellezza e l’armonia dell’insieme, Arasse dimostra che dentro l’ordine generale di ogni quadro s’annidano dettagli che sfuggono a quest’ordine, e che arrivano a sovvertirlo e ad annullarlo. Queste apparenti zone d’ombra vengono percepite soltanto se si guarda da vicino. Dalla distanza ravvicinata si colgono gli elementi “segreti” del quadro, quelli a cui il pittore ha affidato il suo messaggio e che riservano le vere occasioni di Einfühlung, l’empatia che si prova davanti a un’opera pittorica e fonte del godimento estetico. Da questa visione ravvicinata molti capolavori a tutti noti si scoprono come “inediti”, visti per la prima volta.

Ma che cosa succede quando a osservare la pittura da così vicino è uno sguardo che esce dai confini battuti e approda alla disciplina del concetto? Che cosa può cogliere la filosofia in un Turner o un Pollock che la pittura stessa non è in grado di vedere? Detto altrimenti, è possibile produrre un discorso filosofico a partire dalla pittura?

Sulla pittura di Gilles Deleuze, edito dalla celebre casa editrice Les Editions de Minuit, è una raccolta di otto lezioni che il filosofo ha tenuto dal marzo al giugno 1981 all’università di Saint-Denis, interamente consacrate alla questione della pittura. Con lo stile che lo contraddistingue, Deleuze getta una nuova luce sull’attività creatrice del singolo pittore e della pittura in generale, interrogandosi sul rapporto e sul gioco di forze tra l’artista, le forme, la tela e i colori. La tesi che fa da fil rouge all’intero corso è l’idea secondo cui la pittura sia una pratica di ricerca filosofica in quanto capace di produrre e fornire concetti nuovi alla filosofia stessa. I pittori - ci si chiede - possono dirci qualcosa su delle esperienze come il vedere, il colore, le linee e le forme? Nel tentativo di instaurare un legame di tipo concettuale tra le due discipline, si tratta di «costruire concetti che sono in rapporto diretto con la pittura, e con la pittura solamente» (p. 18).

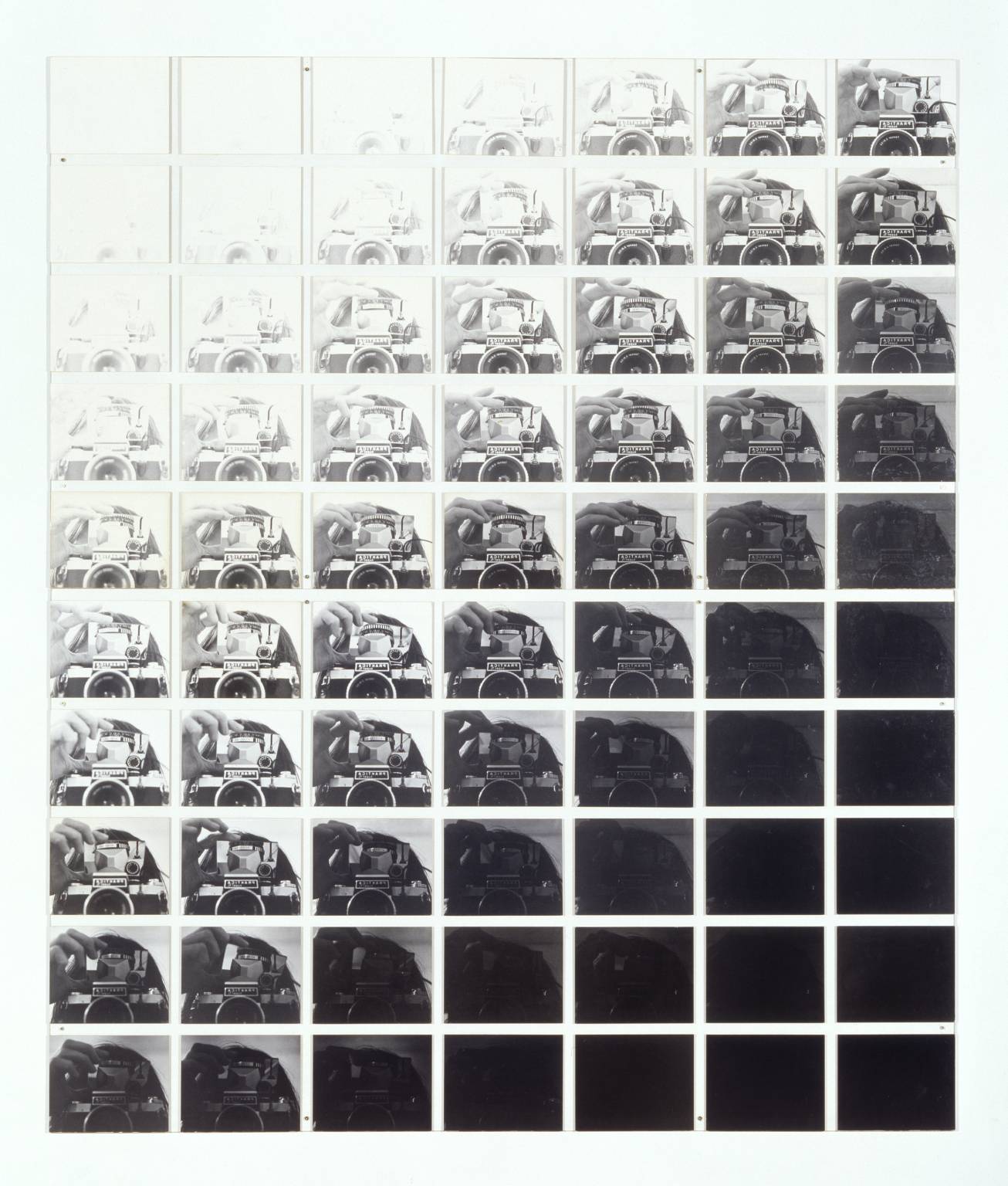

Deleuze parte da un’ipotesi, o sarebbe più corretto dire un’impressione: ciò che ci colpisce in un quadro, quando lo osserviamo, è la sensazione di squilibrio, caduta e instabilità che anima la tela e che egli, non a caso, chiama catastrofe (catastrophe). Legando strutturalmente tale nozione all’atto pitturale, il filosofo ipotizza che al di qua del quadro, in una dimensione spazio-temporale che potremmo definire “virtuale”, esiste un momento che il pittore vive necessariamente come distruttivo. Il quadro è dunque il prodotto di una distruzione a cui l’artista non può sfuggire e che gli si manifesta nella forma di un crollo e collasso del mondo visivo; un’interferenza, un disturbo e accecamento delle coordinate visuali; un generale stato di disequilibrio. La catastrofe non è né la pittura in sé né il quadro ma una struttura di carattere ontologico che pregiudica l’atto di dipingere, senza cui quest’ultimo non potrebbe darsi (p.21). Deleuze suppone dunque che l’atto pitturale rinvii a un momento pre-pitturale in cui l’artista, passando per la catastrofe, fa uscire qualcosa: la propria opera. Tutto questo non è nella mente del pittore ma nel quadro; è il tempo del quadro. Mettendo in rapporto la pittura con la dimensione spaziale e temporale, lo sguardo non esce dai confini della tela: essa, per la sua semplice cosalità, chiama in causa una spazialità che le è propria e che varia secondo i diversi stili di pittura - la tecnica su cavalletto tipica dell’epoca classica presuppone un uso e una concezione dello spazio ben differente dalle pitture all over, in cui gli elementi pitturali “fuoriescono” dai bordi del quadro (p. 125). Accanto alla componente spaziale, con gesto innovante, il filosofo individua anche quella temporale: la pittura non entra in rapporto solo con lo spazio ma anche con il tempo - un tempo proprio a essa. Il quadro viene così concepito come se fosse una sintesi temporale: c’è un tempo propriamente pitturale che coincide con l’atto stesso di dipingere. Ma, ci si chiederà a ragione, se la catastrofe rappresenta il passaggio obbligato e necessario perché ci sia il quadro, che cosa produce esattamente? La catastrofe fa nascere il colore: esso altro non è che il prodotto dell’evento catastrofico. L’esempio tipico e fondamentale è Turner, nelle cui opere Deleuze vede tutta la potenza catastrofica del colore: in esso «si passa da un quadro che rappresenta in alcuni casi catastrofi come valanghe e tempeste a una catastrofe infinitamente più profonda che concerne l’atto di dipingere […] E questa catastrofe è inseparabile da una nascita. Nascita di cosa? Del colore» (p. 23).

Posti i presupposti della ricerca, si tratta dunque di analizzare il rapporto profondo tra l’atto pitturale e la catastrofe. Pervenirvi significa riuscire a rispondere a una domanda specificatamente filosofica: esiste un concetto pitturale? Il concetto che Deleuze sente più vicino alla pittura è quello di diagramma (diagramme). Chi ha una certa familiarità con i testi deleuziani percepirà che non si tratta di una nozione del tutto nuova: essa infatti appare per la prima volta in Mille Piani e, come lo stesso filosofo suggerisce (Deleuze 2017, p. 177 e p. 265), si ispira alla teoria dei diagrammi di Pierce e al diagramma foucaultiano di Sorvegliare e Punire. Tuttavia, occorre liberare il campo da eventuali influenze e conoscenze anteriori poiché il diagramma qui inteso è pensato esclusivamente in funzione alla pittura. Se si volesse dare una prima e sommaria definizione si potrebbe definire il diagramma come la pura concettualizzazione della catastrofe; esso altro non è che la maniera attraverso cui il pittore affronta la catastrofe creando la propria opera. Per entrare nel dettaglio e capirne il senso profondo, bisogna mobilitare un secondo concetto, che Deleuze prende in prestito da Klee e Cézanne, ossia la nozione di caos (chaos). Quest’ultimo traduce la condizione pre-pitturale di crollo e collasso del mondo visivo che necessariamente l’artista affronta. Ogni quadro conserva virtualmente un rapporto con una forma caotica di vitalità percepibile secondo una logica irrazionale che rompe con la razionalità classica. «Il caos non è relativo a niente. Non è l’opposto di niente, prende tutto. Mette quindi in discussione fin dall’inizio ogni pensiero logico del caos» (p. 38). Citando Klee, il filosofo aggiungerà che il caos è esattamente «il concetto non concettuale della non-contraddizione. Il caos è l’assoluto» (Ivi). Ora, dinanzi a questa disturbante e accecante irruzione caotica entra in azione il diagramma, disvelandosi agli occhi del pittore come una forza creatrice da modellare e filtrare in una forma unica e singolare che sarà poi quella dell’opera. In altre parole, il diagramma è il modo attraverso cui il caos viene “filtrato” dal pittore per accedere allo stile che lo contraddistingue; esso permette di trasformare, modellare il caos per farne un’espressione visibile. Di conseguenza il collasso è necessario per spazzar via, cancellare tutte le immagini pre-esistenti, i clichés, i simulacri che incombono e condizionano l’immaginazione di colui che dipinge. «Il pittore è come se si mettesse nella situazione di una creazione del mondo o di un cominciamento del mondo. Il mondo della luce-colore» (p.51). Lo scopo del diagramma sarà dunque di annullare ogni tipo di narrazione e figurazione, che virtualmente pregiudica già il quadro, per far uscire qualcosa di completamente diverso: il fatto pitturale. Mostrando che esiste un specie di logica interna alla pittura, Deleuze individua tre momenti precisi e distinti condizionanti la dimensione pre-pitturale: il primo è quello che abbiamo chiamato caos-catastrofe, ossia la lotta necessaria per sopprimere ogni dato figurativo pregiudicante; il secondo è l’instaurazione del diagramma che permette di filtrare e cristallizzare i clichés e il terzo è l’insorgenza del fatto pitturale. L’idea che vi siano tre tempi che scandiscono l’attività creatrice dei pittori disvela una particolare sintesi temporale in cui il prima è inseparabile dal dopo e dal durante: «Ancora una volta è l’avventura temporale del quadro che provo a fare. Non vivo il quadro come una realtà spaziale. Lo vivo temporalmente, questa specie di sintesi del tempo esclusivamente della pittura: il prima, il diagramma e il dopo» (p. 113).

Una volta individuati la natura e lo scopo del diagramma, si tratta di capire in quale forma e secondo quale stile esso viene modellato dai pittori stessi. Tessendo una cartografia pittorica del concetto di diagramma, Deleuze individua tre correnti artistiche, ad ognuna delle quali corrisponde una particolare categoria estetica: l’espressionismo astratto, l’astrattismo e la pittura figurativa. Questi ultimi non sono pensati secondo un criterio storico ma come delle vere e proprie posizioni che i pittori occupano rispetto al diagramma. La prima posizione diagrammatica che il filosofo prende in esame è l’espressionismo astratto della scuola americana (Jackson Pollock, Kenneth Noland, Morris Louis) in cui il diagramma emerge in tutta la sua potenza estrema e disturbante senza mai appiattirsi e scomparire del tutto. Gli espressionisti, osserva Deleuze, sfiorano il caso: il diagramma prende tutto pur restando produttore di qualcosa di fantastico; «la tendenza dell’espressionismo astratto è di avvicinare il diagramma al caos, ma mi sembra ovvio che non cadono mai nel caos» (p. 116). Guardando un Pollock, ciò che ci colpisce è il fatto che vi sia una negazione completa dell’esistenza organica della tela sul cavalletto (p. 125). Nei suoi quadri, tipici delle pitture all over, si assiste a una conversione totale dello spazio: la linea comincia già prima del quadro; essa è già virtualmente presente ancor prima di essere tracciata. Il quadro capta solamente ciò che riesce della linea che non ha né inizio né fine. Pollock converte l’orizzonte (ottico) in suolo (tattile) e il diagramma pitturale è uno spazio puramente ottico (p. 148-149).

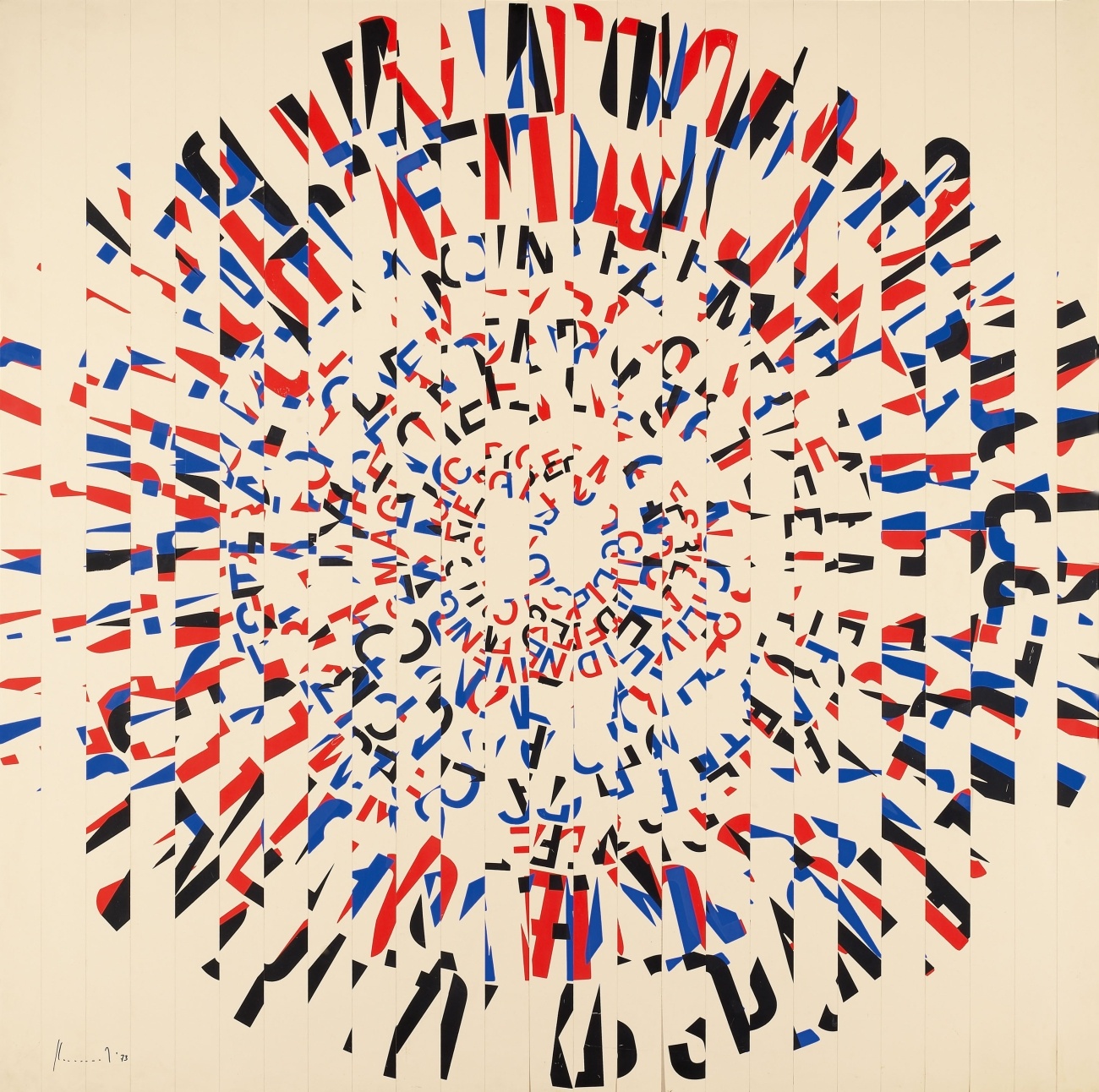

La seconda posizione diagrammatica, che rinvia alla corrente dell’arte astratta, affronta il diagramma con un approccio diametralmente opposto rispetto a quello dell’espressionismo. I pittori astratti, per evitare lo scivolamento nel caos, sostituiscono il diagramma con un codice propriamente pitturale. Essi affrontano il diagramma traducendolo in elementi di codificazione che siano anche pitturali. Chi riuscirebbe a distinguere, osserva Deleuze, un triangolo di Wassily Kandinsky da uno geometrico? Ogni pittore inventa un codice immanente alla pittura secondo delle unità significative scelte solo ed esclusivamente dall’artista, come le linee geometriche di Kandinsky o l’alfabeto plastico di Auguste Herbin (p. 152-154). Se, dunque, l’espressionismo astratto affronta al massimo il caos fino al punto di invadere il quadro senza mai riuscirci, al contrario, l’astrattismo lo affronta al minimo, comprimendo tutto l’oscuro, l’inconscio e l’involontario presente nel diagramma con l’applicazione di un codice pitturale. Entrambe le posizioni, per un verso o per un altro, sfiorano la catastrofe.

La terza categoria estetica è quella dell’arte figurativa di Paul Cézanne, Vincent Van Gogh e Paul Gauguin ed è, contrariamente alle altre, “la più moderata” in quanto capace di moderare il caos. Il diagramma, infatti, non viene né massimizzato né minimizzato ma agisce come tale: dal caos emerge la figura che non è semplice riproduzione ma immagine senza somiglianza. Prendendo in prestito un’espressione di Jean-François Lyotard, Deleuze non parla di pittori figurativi ma “figurali” (peintres figuraux, non pas figuratifs [p. 123]) poiché ciò che insorge dal diagramma non rinvia a nient’altro se non alla pura potenza del diagramma. Il diagramma produce il puro figurale, la Figura. Rompendo con qualsiasi forma di soggettività o riferimento astratto, i pittori affrontano lentamente il caos presente nella tela abitando, a modo proprio, una delle tre dimensioni diagrammatiche. Da Turner, Michelangelo, passando per Van Gogh, Bacon e molti altri, il gesto deleuziano è rivelatore: l’arte, e più specificatamente la pittura, è là per rendere visibile l’invisibile.

Laura Ercoli

Riferimenti bibliografici

Arasse, D. (2023), Il dettaglio. La pittura vista da vicino, tr. it. di Pino A., Milano: Il saggiatore.

Deleuze, G. (2004), Francis Bacon. Logica della sensazione, tr. it. di Verdicchio S., Macerata: Quodlibet.

Deleuze, G. (2017), Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, tr. it. di Passerone G., Napoli: Orthotes.

-

La narratologia oggi, almeno nelle Università italiane e francesi – ma la situazione non è migliore in altri paesi –, soffre anzitutto della mancanza di una chiara identità istituzionale: non dà nome a un settore disciplinare né – se non in casi eccezionali – a insegnamenti curriculari [1]. Per molti la narratologia è morta negli anni Ottanta, con l’esaurirsi dello strutturalismo, ovvero con la corrente critica che per la prima volta le ha dato un nome: narratologie è infatti un neologismo francese coniato da Tzvetan Todorov nel 1969 per indicare una «science du récit» applicabile tanto alla letteratura quanto a tutti gli altri generi discorsivi il cui baricentro è il racconto di una storia («contes populaires, mythes, films, rêves, etc», ); una «théorie de la narration» transdisciplinare (Todorov 1969, p. 10).

Eppure, una teoria della narrazione esiste da ben prima che Todorov le desse un nome consacrandone l’esistenza e la fortuna negli anni Settanta – gli anni di S/Z di Barthes (1970), di Figures III di Genette (1972) e di Logique du récit di Claude Bremond (1973), per limitarci al panorama francese [2]. Nel mondo occidentale, l’archetipo della teoria della narrazione è la Poetica di Aristotele. Si tratta di un fatto noto che troppo spesso viene dato per scontato, al punto che l’invocazione di questo modello è diventata negli anni quasi un luogo comune, un rituale d’obbligo che non necessariamente richiede riflessioni o spiegazioni.

Il libro di Antonino Sorci, La Condition narrative. La fable de l’aristotélisme, uscito per i Classiques Garnier nel 2023, costituisce precisamente un tentativo di rintracciare le radici di questo modello narratologico, di riflettere sulle sue ragioni e, in parte, di interrogarsi sul suo destino: «ce travail se propose de décrire, d’un point de vue nietzschéen, le réseau de concepts et de relations qui s’est formé, au sein de la théorie narrative, autour d’une interprétation partagée de la Poétique d’Aristote» (p. 11). Questa rete di concetti e relazioni che si è formata a partire da una interpretazione condivisa della Poetica viene giustamente battezzata aristotelismo narrativo e l’obiettivo del volume è anzitutto dispiegarla individuandone i punti fermi. Il libro è infatti diviso in due parti: la prima è dedicata alle ragioni storiche che hanno determinato la nascita dell’aristotelismo narrativo e a un suo inquadramento generale; la seconda consiste nell’individuazione e nel dispiegamento di quelli che vengono chiamati «i cinque concetti fondamentali» dell’aristotelismo narrativo: mimesis, mythos, telos, anagnorisis, catharsis. Infine (ma ci torneremo), la prospettiva dalla quale questa storia viene osservata è definita «nietzschiana» perché l’autore stesso non condivide sino in fondo la «favola» dell’aristotelismo cui dedica un intero libro: una prospettiva nietzschiana, dunque, sia perché critica e relativistica nei confronti del suo oggetto di indagine sia perché sorretta dalle critiche che lo stesso Nietzsche fa ad Aristotele nella Nascita della tragedia.

Anzitutto, dunque, nella prima parte del volume Sorci individua tre tappe fondamentali nella costituzione dell’aristotelismo narrativo:

1. La prima è l’esperienza della cosiddetta “scuola di Chicago”, espressione con la quale si indica di solito un gruppo di studiosi riunitisi attorno all’Università di Chicago a partire dal 1930, e a seguire i loro eredi di almeno due generazioni successive. Il manifesto di questa scuola è Critics and Criticism (1952) di Ronald Crane, mentre l’esito più noto e rilevante è The Rhetoric of Fiction (1961) di Wayne Booth: in entrambi, l’esplicito richiamo ad Aristotele serve ad avallare un’idea retorica dell’atto narrativo. Il plot (mythos) non è qui semplicemente una sequenza di eventi, ma un’arte della comunicazione in cui un autore con una precisa intenzione produce sul lettore determinati effetti.

2. La seconda tappa è lo strutturalismo francese degli anni Sessanta e Settanta, dove invece il centro è il mythos in sé, inteso come sequenza di eventi autosufficiente, sia perché autonoma dall’autore che la produce e dal lettore che la fruisce, sia perché indipendente dal vincolo di referenzialità (secondo un’interpretazione parziale del concetto di vraisemblable). Todorov, Barthes e Genette si rifanno continuamente ad Aristotele, ma il momento di consacrazione dell’aristotelismo strutturalista è la pubblicazione della nuova edizione francese della Poetica (Seuil 1980) curata dai filologi Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot e nata dalla loro collaborazione con Todorov e Genette. Traducendo mimesis «rappresentazione» anziché «imitazione», il legame tra mimesis e mythos viene rafforzato, con un gesto di appropriazione della Poetica che offre alla neonata narratologia una radice storica millenaria.

3. La terza tappa è la più recente e consiste nella valorizzazione della dimensione cognitiva ed etica della Poetica compiuta tanto da teorici cognitivisti come Monika Fludernik quanto da filosofe neo-aristoteliche come Martha Nussbaum. Il baricentro si sposta qui sul lettore, sollecitato al contempo nel processo cognitivo dell’esperienza estetica e in quello emotivo di purificazione delle passioni.

Questi orientamenti critici, pur nella diversità a volte anche radicale delle loro posizioni, sono accumunati dalla condivisione dei cinque concetti fondamentali dell’aristotelismo narrativo: mimesis, mythos, telos, anagnorisis, catharsis. Ovviamente, a seconda che l’accento sia posto sull’autore (approccio retorico), sul testo (approccio strutturalista) o sul lettore (approcci cognitivo ed etico), questi concetti chiave possono essere anche profondamente ripensati (l’idea di telos, per esempio, diventerà di volta in volta il telos dell’autore che scrive l’opera, il telos delle funzioni interne al testo, il telos che muove il lettore). Ma non vengono mai meno. La narrazione è una rappresentazione di azioni umane (mimesis) che si dà nella forma di un intrigo (mythos) dotato di un inizio, di un mezzo e di una fine (o meglio, di un fine, un telos); questa rappresentazione, attraverso diversi meccanismi di conoscenza e riconoscimento (anagnorisis), suscita delle emozioni, come la pietà e la paura, e ne garantisce la purificazione (catharsis).

Per Sorci, dei cinque concetti, la catarsi è insieme il più importante e il più problematico. È il più importante perché è quello che più chiaramente ha garantito nei secoli l’efficacia e il valore sociale dell’atto narrativo: è la risposta aristotelica alla condanna platonica della poesia imitativa, bandita dalla Città ideale perché inutile e pericolosa. Il potere catartico delle narrazioni è la garanzia della loro utilità, di qui «l’acquis le plus important de la tradition néo-aristotélicienne de la narrativité : le questionnement des narratologues au sujet des pouvoirs des récits permet de comprendre ceux-ci comme des instruments capables d’éclairer le sens de la condition humaine et du monde dans lequel nous vivons» (p. 288). Se oggi nelle scienze umane e sociali si parla di «svolta narrativa» è anche perché l’aristotelismo ha posto le basi filosofiche per pensare la narrazione come un fenomeno in grado di riconfigurare la nostra esperienza umana (secondo la rilettura della Poetica offerta da Paul Ricoeur in Tempo e racconto). La narratologia diventa così un mezzo per pensare il nostro essere nel mondo. «Le modèle néo-aristotélicien représente de nos jours l’ancre de sauvetage qui a empêché au navire de la recherche narratologique de couler définitivement face à un situation à l’intérieur de laquelle des auteurs n’ont pas hésité à dresser son acte de décès» (p. 12). È solo rivendicando la sua vocazione filosofica che la narratologia ha potuto sopravvivere, uscendo dall’ambito ristretto della critica testuale e dell’analisi del discorso per essere recuperata da altre discipline, come la psicoanalisi, l’antropologia e la sociologia.

Ma a che prezzo? Anzitutto, come ricordavo all’inizio, al prezzo di perdere l’identità e il prestigio che aveva avuto negli anni del suo apogeo in Francia (Baroni 2016, pp. 226-230). In secondo luogo – ed è il punto che spinge Sorci a guardare con sospetto alle proposte fondate sul potere catartico delle narrazioni –, al prezzo di servire da ancoraggio teorico a una visione conciliante ed ecumenica del fenomeno narrativo, secondo l’idea nussbaumiana di una letteratura educatrice e riparatrice, fondata sul caring e sulla reparation (si pensi, in ambito francese, a Réparer le monde di Alexandre Gefen).

Il capitolo sulla catarsi è il più critico ed è l’ultimo del libro prima delle Conclusioni, dove finalmente diventa chiaro quello cui nell’Introduzione Sorci aveva solo accennato: questo è un libro sull’aristotelismo narrativo suo malgrado, perché chi scrive non condivide l’idea della catarsi tragica e preferisce opporgli una visione dionisiaca del fenomeno estetico, fondata non tanto sul piacere del mythos quanto su quello della musica e dello spettacolo, secondo la prospettiva proposta da Nietzsche nella Nascita della tragedia. «Une narratologie non-aristotélicienne me semble nécessaire afin d’explorer toute appréhension du texte qui ne se fonde pas sur la clarification du sens et des émotions. Sans nier la capacité de certains récits à nous éduquer et à nous faire progresser, une narratologie non-aristotélicienne pourrait être utile afin d’explorer les formes d’interaction qui ne sont pas orientées vers le perfectionnement moral des citoyens» (p. 289).

La pars destruens è chiara. Ma la pars construens? Cosa significa sostituire l’aristotelismo narrativo con una visione nietzschiana del fenomeno estetico? Per esempio, cosa vuol dire, concretamente, quando si parla di un un’opera letteraria, preferire a una visione interessata alla coerenza del mythos un approccio che guardi alla musica e allo spettacolo? Aristotele e Nietzsche pensavano alla tragedia come a qualcosa che doveva essere messo in scena, ma di fronte a un racconto scritto, come dobbiamo pensare le idee di musica e spettacolo? Ancora, in che senso il riso è un’emozione non catartica da preferire alla pietà e alla paura?

La brevissima conclusione della Condition narrative lascia aperti troppi interrogativi, abbozza una proposta di cui non si ha però modo di vedere i contorni e, soprattutto, getta una luce negativa su una «favola» che per pagine e pagine ci è stata narrata senza chiederci di sospendere la nostra incredulità (i dubbi di Sorci nei confronti del modello aristotelico sembrano cioè minori delle sue certezze). Ma, appunto, si tratta di una luce troppo flebile per oscurare ciò che l’ha preceduta, perché probabilmente una favola alternativa a quella aristotelica ancora non ci è stata raccontata – e chissà se questa favola sarebbe un mythos auspicabile.

Gloria Scarfone

Note

[1] Su questo problema riflette Baroni 2016.

[2] Negli Stati Uniti sono per esempio gli anni di Cohn 1978.

Bibliografia

Baroni, R. (2016). L’empire de la narratologie, ses défis et ses faiblesses. Questions de communication, 30, pp. 219-238

Todorov, T. (1969). Grammaire du Décaméron. Mouton: La Haye.

Cohn, D. (1978). Transparent Minds. Narratives Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton University Press: Princeton.

-

Strani strumenti

Recensioni / Maggio 2024Strani strumenti. L'arte e la natura umana è un libro che tratta di arte, scritto da un filosofo. Eppure, non è un libro di filosofia dell’arte, o quantomeno non negli intenti del suo autore. Secondo Noë, l’arte non è un fenomeno da analizzare, come può esserlo invece un rito d’iniziazione, o la riproduzione cellulare. Di cosa si tratta allora? La tesi principale di Noë è che l’arte, proprio come la filosofia, sia piuttosto una pratica di ricerca. Gli oggetti artistici, in quest’ottica, non valgono propriamente come oggetti, ma come strumenti—strumenti dotati di una natura peculiare—attraverso cui è possibile fare luce sulla natura umana, tanto da chi li produce, quanto da chi ne fruisce.

Pubblicato nel 2015 da Hill & Wang, e tradotto da Vincenzo Santarcangelo per Einaudi nel 2022, Strani strumenti propone una riflessione sui rapporti—solo in apparenza superficiali—tra arte e filosofia. Noë intende infatti queste due discipline come specie diverse di un genere comune: pratiche di ricerca «assillate dalla volontà di comprendere in che modo gli esseri umani sono organizzati e quali possibilità di riorganizzazione possiedono» (p. ix). L’analisi delle relazioni che intercorrono tra organizzazione e pratiche riorganizzative costituisce il cuore teorico della proposta di Noë. Cerchiamo di ricostruirne brevemente le dinamiche.

Innanzitutto, Noë osserva che il tratto fondamentale della vita umana e delle attività in cui essa si dispiega è l’organizzazione. «Parlare, camminare, mangiare, percepire, guidare: siamo costantemente catturati in strutture organizzative. È la nostra condizione naturale, anzi biologica. È ciò che ci rende esseri umani» (p. 13). Siamo dunque organizzati per natura—ed è questo un punto su cui sarebbe difficile non convenire. Il vero nocciolo della questione è piuttosto cercare di comprendere l’estensione del concetto di natura, e il suo rapporto con la sfera della cultura. Rispetto a questo tema, Noë sposa la tesi—sostenuta, nella sua veste più contemporanea, da Andy Clark e David Chalmers—della mente estesa. In breve, noi non siamo il nostro cervello: «Le nostre menti sgorgano dalle nostre teste e vanno a finire sulla carta, nel mondo» (p. 34). Da una parte, il livello cognitivo dipende costitutivamente dall’ambiente (naturale e sociale) in cui siamo inseriti, dall’altra, le nostre pratiche tecnologiche—ad esempio, scrivere, o disegnare su un pezzo di carta—sono parte integrante del livello cognitivo. Con le parole di Noë: «Il fatto è che noi non ci limitiamo a usare strumenti; noi pensiamo con essi» (p. 27).

L’attenzione di Strani strumenti si dirige soprattutto su quest’ultimo punto. Noë sostiene che gli esseri umani sono designer per natura. Le pratiche tecnologiche, come la scrittura, la produzione di immagini o di artefatti dotati di funzioni specifiche, sono fenomeno naturali che organizzano la vita umana: «Le persone usano gli strumenti in modo naturale, come fossero api che costruiscono alveari o uccelli che nidificano» (p. 25). Non vi è dunque soluzione di continuità tra natura e cultura, tra organizzazione biologica e organizzazione tecnologica. Gli strumenti tecnologici non sono che «l’armamentario grazie al quale svolgiamo le nostre attività organizzate» (p. 24), e dunque grazie al quale gli esseri umani esprimono le loro potenzialità.

Tuttavia, le nostre attività organizzate non sono di per loro autoriflessive, o autocritiche. In un certo senso, tali attività semplicemente si dispiegano. L’arte (come la filosofia) fa invece di più, poiché, secondo Noë, è una pratica di ricerca che si sostanzia di tali attività, che riflette sulla loro organizzazione e che così facendo è in grado di riorganizzarle, e dunque di riorganizzarci. Noë propone di individuare «due livelli: il livello 1 è quello dell’attività organizzata o della tecnologia; il livello 2 è quello in cui questa organizzazione di più basso livello è esposta e indagata» (p. 36). Al livello 2 troviamo così le diverse arti (pittura, musica, letteratura, ecc.) e la filosofia. La coreografia, per riprendere uno degli esempi più ricorrenti del libro, è una pratica che mette a tema l’attività della danza e ne riscrive le regole, la riorganizza. La pittura fa lo stesso con la produzione di immagini, mentre la filosofia con le idee, i concetti e le credenze.

La separazione tra il primo e il secondo livello non è netta. Vi è infatti una costante retroazione delle pratiche riorganizzative sulle attività organizzate. La coreografia riorganizza l’attività del ballo, e così facendo questa attività non sarà più la stessa di prima: «In un mondo in cui il ballo è stato già rappresentato, non sarà più possibile ballare prescindendo dall’immagine di tale attività» (p. 36). La danza ri-organizzata costituirà così il materiale per le coreografie a venire. La sfera delle attività di livello 1 e la sfera delle pratiche di livello 2 risultano dunque separabili solo analiticamente; di fatto, secondo Noë, sarebbe fuorviante pretendere di pensare a un modo di ballare che prescinde dalla rappresentazione del ballo (coreografia), e altrettanto impossibile sarebbe tornare a un vedere o a un modo di produrre immagini che precede la pittura.

Come si può allora distinguere tra il ballo per così dire spontaneo, irriflesso, e una rappresentazione coreografica, oppure tra un’immagine pubblicitaria e un’opera d’arte conclamata? Una distinzione fondata sul loro modo di apparire risulterebbe inefficace. Noë sostiene infatti che «l’arte tenderà sempre a essere materialmente indistinguibile dalle sue fonti tecnologiche» (p. 75), dalle attività di livello 1 da cui attinge. Una pubblicità che mostra un paesaggio montano per spingerci a prenotare una vacanza e una fotografia artistica che raffigura la stessa scena sono materialmente indistinguibili; si basano sulla stessa tecnologia. La distinzione tra il livello delle arti e il livello delle attività organizzate e della tecnologia passa invece attraverso la nozione di funzionalità. Gli oggetti tecnologici sono propriamente degli strumenti che utilizziamo per ottenere determinati risultati. Gli oggetti artistici sono invece oggetti inutili, spogliati delle loro funzioni: «L’arte è nemica della funzionalità, è il sovvertimento della tecnologia» (p. 115). Ed è proprio per questo che gli oggetti d’arte si rivelano come strumenti anomali, ossia strumenti cui è stata sottratta la loro funzione.

Noë porta avanti le sue tesi attingendo ampiamente dal panorama delle avanguardie artistiche. E non è certo un caso: le opere d’arte concettuale di Marcel Duchamp, le tele di Barnett Newman, le sculture di Robert Lazzarini e le installazioni di Robert Irwin—per ricordare alcuni degli artisti discussi in Strani strumenti—esemplificano perfettamente l’idea che l’arte sia una pratica che «interrompe, rende strano, e dunque sovverte» (p. 135) le nostre abitudini e attività organizzate. L’orinatoio Fontana di Duchamp è visibilmente un oggetto tecnologicamente elaborato spogliato della sua funzione originaria; il fatto che sia capovolto sottolinea il sovvertimento della sua funzione, e dunque un’operazione di straniamento rispetto al suo utilizzo abituale. Resta tuttavia da capire se tale concezione sia davvero in grado di abbracciare l’intero mondo dell’arte, attraverso le diverse epoche e latitudini, e se non sia invece una concezione troppo intellettualistica. In che senso—verrebbe spontaneo domandarsi—un dipinto rinascimentale o una statua greca dovrebbe essere uno strano strumento? Noë anticipa in realtà perplessità di questo genere, e riconosce che la carica sovversiva dei capolavori dei maestri del passato potrebbe non risultarci più perspicua, soprattutto se li osserviamo con il nostro sguardo contemporaneo. Si tratterà allora di guardarli di nuovo, di guardarli più a fondo per cercare di riattivarne il senso e riportare alla luce gli interrogativi e il potere sovversivo che rende quegli oggetti strani strumenti.

Ora, non vi è dubbio che si possa ripercorrere la storia dell’arte per trovare illustri esempi di opere capaci di mettere in crisi la nozione di rappresentazione, o di sovvertire le abitudini estetiche dei loro fruitori; ed è questa un’operazione assolutamente valida. Dei dubbi sorgono invece se si pensa che questa concezione dell’arte debba valere incondizionatamente. In altre parole, l’arte deve sovvertire per essere tale? Noë sembra piuttosto assertivo sulla questione, ma sarebbe forse più prudente rimodulare questa tesi e intendere la sovversione come una delle modalità dell’arte. In seguito, ci si potrebbe chiedere se questa modalità goda di uno statuto speciale, se sia la più nobile, e, nel caso, per quali ragioni. Forse quelle opere che lasciano il segno devono davvero essere sovversive. Ma è altrettanto chiaro che non tutti gli oggetti che, per motivi diversi, fanno parte del mondo dell’arte posseggono una carica sovversiva o sono in grado di sollevare questioni sostanziali. Il mercato dell’arte sembra spesso meno esigente, e i suoi oggetti meno strani (nel senso delineato in Strani strumenti), di quanto Noë probabilmente si auspicherebbe.

È dunque possibile che Strani strumenti non riesca a catturare il senso ultimo del fare arte; ed è del resto dubbio che una teoria possa riuscirci. In compenso, sulla base dei suoi lavori di filosofo e scienziato cognitivo, Noë riesce a metterci efficacemente in guardia da un approccio che una simile pretesa la ha, e che cerca risposte sul senso dell’arte nel posto sbagliato: il cervello. Vi è infatti, secondo Noë, una tendenza diffusa in campo scientifico a voler spiegare che cos’è l’arte facendo appello alle neuroscienze. Questo approccio accetterebbe acriticamente una tesi riduzionista, di provenienza cartesiana, secondo cui per comprendere un dato fenomeno bisogna guardare a quello che accade nel cervello. La neuroscienza dell’arte, ossia la neuroestetica, assume che gli oggetti d’arte siano «triggers per eventi che si producono nel sistema nervoso» (p. 149). Per Noë si tratta tuttavia di un approccio fallimentare: cercare il senso e il valore dell’arte dentro al cervello «sarebbe come cercare il valore dei soldi nella carta su cui sono stampate le banconote» (p. 114). Credo che la posizione di Noë su questo tema sia condivisibile; le ragioni a suo favore non vengono però sviluppate in modo perspicuo in Strani strumenti.

Vale forse la pena spendere qualche parola in più su questo punto. In linea con le argomentazioni presentate da Noë, si potrebbe sostenere che una disciplina come la neuroestetica non può in alcun modo dirci che cosa sia l’arte. La ragione non è difficile da scorgere. La neuroestetica studia i correlati neurali delle nostre esperienze di fronte alle opere d’arte o durante i processi creativi. Un approccio di questo tipo potrà dunque essere altamente informativo su quello che accade nel cervello, ma dovrà tuttavia dare per presupposto che le esperienze prese in esame riguardino oggetti artistici, e non altro. In altre parole, la ripartizione degli oggetti del mondo in oggetti artistici e oggetti non artistici è un’operazione che precede l’attivazione di determinati correlati neurali, e non potrà dunque essere spiegata da essi. Un neuroscienziato che si accinge a studiare l’esperienza di un soggetto di fronte ad alcune opere d’arte dovrà già sapere—ancor prima di iniziare l’esperimento—che cosa vale come arte, e non potrà scoprirlo dopo aver compiuto la sua indagine. La domanda è allora la seguente: da dove proviene questa consapevolezza?

Noë ci mette qui sulla buona strada. Nessuno intende negare che l’arte interagisca con il sistema nervoso, ed è del tutto sensato affermare che senza un sistema nervoso non ci sarebbe alcuna esperienza dell’arte (né alcuna esperienza in generale). Tuttavia, il nesso causale che sussiste tra eventi neurali ed esperienza dell’arte non ci dice niente di significativo su quest’ultima. Il suo senso e il suo valore emergono altrove: «le opere d’arte sono atti comunicativi, transazioni che avvengono in una certa comunità, mosse nel contesto di un paesaggio fatto di nozioni e conoscenze condivise» (p. 114). In conclusione, il libro di Noë si rivela un valido strumento per ripensare il senso del fare arte, ma anche per smorzare le pretese di alcuni approcci riduzionistici contemporanei.

Federico Fantelli

-

Maurice Merleau-Ponty: l’apparire del senso

Recensioni / Febbraio 2024Se, solitamente, le frasi scelte ad epigrafe di una monografia servono più a ringraziare qualcuno di caro o a restituire il senso più generale del testo che ci si approccia a leggere, le parole tratte da Nietzsche con cui Taddio dà il via al suo nuovo lavoro su Merleau-Ponty - Maurice Merleau-Ponty. L'apparire del senso - sono invece programmatiche e ci offrono un ottimo punto di inizio per analizzare il contenuto del libro. Dalla Nascita della tragedia Taddio estrapola questo passaggio essenziale: “Solo come fenomeno estetico l’esistenza e il mondo sono eternamente giustificati”. Il termine per noi fondamentale è “estetico”, che utilizzeremo (secondo l’accezione che a breve chiariremo) per leggere tutto il lavoro di Taddio. Com’è noto la parola può essere interpretata e usata in più modi, sia per indicare la filosofia dell’arte, sia - sfruttando la radice greca del termine - per includere il campo di indagine che analizza la dinamica tramite cui le cose ci appaiono, ovvero la fenomenologia. “Estetico” è il senso stesso della presenza dei fenomeni, che manifestandosi chiamano in causa il nostro sistema percettivo. In Nietzsche, tuttavia, il termine viene utilizzato in una terza accezione, per indicare un nuovo modo di interpretare la realtà senza il bisogno né di dividerla in due parti (fenomeno e noumeno) né di giudicarla a partire da degli assiomi eterni (il bene e il male). Tutto si gioca sul piano dell’apparire, del fenomeno, della pellicola che stimola i nostri sensi, e tutto – di conseguenza – si gioca e trova spazio unicamente sul piano dell’esperienza, che come tale è assoluta e illimitata e non può venire spartita in verità e illusioni. In questo senso, Nietzsche ci propone una lettura della natura del reale come effetto di superficie, come puro gioco di forme, o, per dirla altrimenti, ci permette di pensare a un significato ontologico del termine estetica.

Ed è proprio questa accezione radicale del concetto di estetico che permette di cogliere la tesi sostenuta dal libro di Taddio. Il quale, pur riconoscendo l’importanza delle arti e della pittura (quindi del primo significato del termine) nel pensiero di Merleau-Ponty, e pur dichiarando di voler «riscoprire il pensiero del filosofo come luogo ove far vibrare in modo inedito le corde della fenomenologia» (p. 13), ovvero rimanendo fedeli al secondo significato della parola “estetica”, propone una versione ontologica del pensiero di questo maestro del Novecento basandosi sugli ultimi scritti – incompleti e postumi – che questi ci ha lasciato. Il risultato è che Merleau-Ponty ci viene offerto in una veste classica e insolita al tempo stesso, perché se da un lato ne viene evidenziata la matrice già ampiamente studiata dalla letteratura secondaria di continuatore e critico della fenomenologia di Husserl, nonché di grande esperto di arte e letteratura, dall’altro il testo di Taddio lo installa su una prospettiva ontologica radicale da cui è possibile trarre degli spunti per trascinare gli strumenti classici merleau-pontiani in territori nuovi, come quelli della trasformazione digitale che stiamo tutti vivendo. Il libro, quindi, si pone come obiettivo quello di ripercorrere le vie più note del pensiero di Merleau-Ponty, ma di farlo secondo un orientamento differente e apertamente ontologico, utilizzando le pagine di Merleau-Ponty come i prolegomeni a un’ontologia delle relazioni pure di cui nel corso del libro viene, non a caso, delineato il profilo.

I primi cinque capitoli mettono in chiaro tutti gli elementi fondamentali per comprendere la portata generale del pensiero di Merleau-Ponty. Taddio costruisce un dialogo tra l’arte, la filosofia e le scienze così come Merleau-Ponty stesso ha inteso fare, ovvero intrecciandole tra loro in un movimento perpetuo ed ermeneutico che impedisca, da un lato, un irrigidimento soffocante in categorie troppo vincolanti (per la scienza) e, dall’altro, la ricaduta in un solipsismo esasperato e relativizzante (per la filosofia). Merleau-Ponty è stato in grado di proporre un movimento per cui l’arte accorre a sfumare i contorni della scienza moderna, mentre il linguaggio delle scienze (contemporanee) serve alla filosofia e, in particolare, alla fenomenologia, come ricettacolo di esempi, prove e dimostrazioni utili per ancorare la riflessione teoretica a un fondamento stabile. Merleau-Ponty ha però un indubbio bersaglio polemico, che Taddio chiarisce sin dalle prime pagine del libro: non la scienza in generale, ma la scienza moderna che ha poi trovato in Cartesio la sua nobilitazione filosofica. La modernità ha infatti prodotto un’interpretazione algebrica, geometrizzante e standardizzata della realtà, organizzandola – sul piano scientifico – all’interno di due contenitori assoluti e neutrali (lo spazio e il tempo) dentro cui ogni singolarità e specificità scompaiono, mentre – sul piano della filosofia – dividendo l’oggetto percepito dal soggetto percipiente come se fossero due mondi e sostanze distinte. Come Taddio riassume, «con l’inizio della modernità, possiamo assegnare alla scienza sperimentale il compito di indagare la realtà sottostante l’esperienza» (p. 26, corsivo nostro); in altre parole, con la modernità si configura una distinzione tra ciò che è percepito e chi percepisce, e tra ciò che i sensi offrono e ciò che le cose realmente sono al di là, o al di sotto, di questi. Riassumendo, possiamo dire che la modernità installa sulle precedenti categorie greche la distinzione tra ciò che è apparente e ciò che è reale, conferendo a questi due poli non soltanto un carattere distintivo, ma marcatamente rivale. Il risultato è che il mondo dei sensi viene derubricato a un ruolo passivo o scarsamente rilevante dal punto di vista teoretico, non possedendo mai in sé la propria stessa verità.

Per uscire da questa impasse costruita dalla complicità tra la filosofia e un sapere matematico-geometrizzante, Merleau-Ponty si rivolge all’arte: è l’arte che «ci conduce alle cose stesse. Per Merleau-Ponty i pittori e, più in generale, gli artisti hanno in effetti qualcosa da insegnare ai filosofi: innanzitutto, spiegano come guardare il mondo e le cose» (p. 19). L’arte pittorica, in particolare quella di Cézanne, è lo strumento per eccezione con cui Merleau-Ponty si imbarca nell’impresa di rieducare lo sguardo a non essere esclusivamente un occhio contemplativo che sbircia il mondo dal riparo di un guscio privilegiato e chiuso (la soggettività). La pittura, infatti, insegna all’uomo contemporaneo ad analizzare lo spazio che lo circonda come un mondo in divenire attraversato da «forze invisibili-visibili che agiscono nel campo fenomenico» (p. 20). L’arte è ciò che permette di ritornare alle cose stesse perché è ciò che permette la riscoperta di quell’intrinseco scambio dinamico e attivo che da sempre coinvolge chi percepisce e la cosa che viene percepita; uno scambio in cui il soggetto non è un punto privilegiato, ma è il nodo di una relazione più originaria e “orizzontale” con gli altri elementi che costituiscono l’esperienza. L’arte è dunque, in conclusione, secondo Merleau-Ponty, la cura alla modernità perché dissolve le gerarchie tra un sopra e un sotto, tra un alto e un basso, e restituisce all’esperienza lo statuto di una dinamica relazionale tra diversi livelli costantemente implicati gli uni negli altri, tra cui quelli del soggetto e dell’oggetto. La fenomenologia deve quindi partire da qui: da una dose di anti-modernità che le permetta di superare la distinzione tra apparenza e realtà e di divenire una scienza delle relazioni percettive pure.

In questo senso è chiaro che il bersaglio polemico di Merleau-Ponty non è la scienza tout court, bensì quello specifico sapere tecnico-organizzativo che si trova riassunto nel termine “modernità”. Questo dettaglio è, a nostro avviso, il contributo principale del libro di Taddio, che permette di lasciarsi alle spalle un’immagine antiquata del filosofo francese e ci porta a pensare con lui un rapporto nuovo, più ampio e solidale, sebbene non per questo meno critico, tra scienza, filosofia e arte. I capitoli che vanno dal sesto al sedicesimo sono infatti dedicati da Taddio a dimostrare quanto Merleu-Ponty fosse influenzato e apprezzasse le scienze a lui contemporanee, in particolar modo la Psicologia della Gestalt. Analizzando l’illusione di Müller-Lyer, di Zöllner, l’esperimento di Ternus e il movimento stroboscopico di Wertheimer, Taddio ci mostra non soltanto quanto la psicologia della Gestalt e una fenomenologia ad essa ispirata possano introdurci a un mondo fatto di costanti relazioni reciproche tra le parti, ma anche come Merleau-Ponty conoscesse a fondo queste teorie e che, proprio a partire dai loro risultati, formulò l’idea di una fenomenologia intesa come l’approccio più efficace per « indicare una via alternativa sia alla tradizione “empirista” sia a quella “intellettualista”» (p. 107). La fenomenologia intesa da Merleau-Ponty permette quindi di scappare sia dalle trappole di un riduzionismo spicciolo e “moderno” degli enti a cose, sia dal rischio – anche questo squisitamente moderno – di precipitare in un solipsismo in cui è il soggetto l’unico perno che garantisce l’oggettività e il senso del mondo. Questa mossa merleau-pontiana ha due effetti importanti. Il primo è quello di predisporre un’idea innovativa, che Taddio sembra condividere, di fenomenologia, la quale separandosi in parte dal solco husserliano si caratterizza per un movimento doppio: è sia la scienza delle essenze, ma è anche «quel metodo che ci consente di ricondurre le essenze al piano dell’esistenza, ovvero a quel piano che ci permette di comprendere il senso stesso dell’uomo e del mondo» (p. 74). In altre parole, per Merleau-Ponty la fenomenologia «non fonda il proprio sapere su essenze (eidos) concepite come modelli eterni e immutabili», perché questo rischierebbe di rimettere in campo tutte le “storture moderne” che Merleau-Ponty stesso vuole superare, in primis l’idea che ci sia una realtà più vera e oggettiva di quella che costituisce la nostra esperienza. Ne consegue che il principio epistemologico per il quale esisterebbe un velo tra apparenza e realtà, oppure una differenza ontologica tra un mondo superiore e un mondo inferiore, non è più applicabile. Piuttosto, in maniera profondamente nietzscheana, secondo questa “nuova” fenomenologia ogni «trascendenza si genera nell’immanenza» (p. 75), ovvero ogni diverso livello della realtà si genera dentro e a partire dalla realtà stessa; inclusi il soggetto e l’oggetto. Per mostrare questo punto, Taddio fa un esempio a nostro avviso efficace utilizzando il gioco degli scacchi (p. 155). Negli scacchi, le regole d’azione non sono tutte equivalenti, ma ottengono un senso preciso all’interno della partita specifica che si sta giocando: muovere un alfiere invece che il cavallo, in questa partita, assume un senso differente che farlo in un’altra, dove ci sono altre disposizioni dei pezzi nello spazio. Ne consegue che non esiste La Partita Perfetta, bensì una griglia di senso che si concretizza e muta nella dinamica composta dalle mosse possibili, dai movimenti scelti e dalla disposizione dei pezzi. In altre parole, «non esiste un modello atemporale e trascendente» (p. 155): è l’immanenza costituita da relazioni tra parti a concretizzare le proprie strutture durante il suo stesso svolgersi.

Avevamo detto, però, che le conseguenze di questo approccio erano due. Questa nuova idea di fenomenologia si trova, infatti, ad avere un alleato forse insperato in un pensatore che, pochi decenni prima rispetto a Merleau-Ponty, aveva già tentato di superare la distinzione tra intellettualismo e empirismo, formulando un concetto specifico. Il pensatore è Henri Bergson, che nel capitolo IV di Materia e Memoria introduce il concetto di virtuale per proporre un’ontologia immanente alle forme stesse (che lui chiama «immagini») che costituiscono la nostra esperienza, senza però far sì né che queste forme siano pensate come prestabilite da modelli già inscritti nel virtuale (ovvero non sono delle mere possibilità che concretizzano delle essenze già note) né, tantomeno, senza che il virtuale si riduca esclusivamente alle forme stesse in cui si attualizza, cosa che provocherebbe un arrestarsi del movimento del divenire per esaustione. Il virtuale di Bergson è il nuovo termine ontologico capace di sostituire l’ontologia essenzialistica di Cartesio, ovvero di compiere un passo radicalmente anti-moderno, come Manuel DeLanda (un realista, come Taddio stesso si dichiara essere nel corso del libro) ha ampiamente dimostrato nel suo Scienza intensiva e filosofia del virtuale, ricostruendo l’importanza di questo concetto nel pensiero di un altro filosofo francese assimilabile per certi versi a Merleau-Ponty stesso, ovvero Gilles Deleuze . Il virtuale, in altre parole, è l’idea che la realtà sia costitutivamente un flusso di divenire che si auto-genera e auto-struttura in un equilibrio semi-permanente, meta-stabile, e secondo cui il «mondo emerge con le proprietà fenomeniche che conosciamo nell’esperienza immediata» (p. 163) senza il bisogno di convocare un principio trascendente o esterno. Nietzscheanamente, non serve andare oltre la realtà creando un’apparenza da superare: il piano dell’esperienza immediata è sufficiente a spiegare, anche scientificamente, se stesso. Leggere dunque Merleau-Ponty secondo questa prospettiva permette di inserirlo in un contesto più ampio interno alla storia della filosofia francese contemporanea, in un arco che va da Bergson, Simondon, Thom, e corre fino a Deleuze.

Da questo quadro Taddio trae alcuni fondamenti epistemologici per una nuova fenomenologia delle relazioni basata sulle intuizioni di Merleau-Ponty, dove è possibile pensare a mondi distinti che però restano allacciati dallo stesso e unico piano di realtà. La filosofia e l’arte indagano il senso che questa configurazione delle cose si trova continuamente a generare, mentre la scienza studia e analizza il fondamento stesso della realtà in cui i mondi si trovano, col risultato che arte, scienza e filosofia (intesa, principalmente, come fenomenologia) si trovano a collaborare senza rivalità e senza sovrapposizioni in un unico piano ontologico che costantemente produce senso e costantemente si svolge e differenzia. La prospettiva ontologica del virtuale, che secondo Taddio Merleau-Ponty ha cominciato a delineare soprattutto a partire dagli ultimi scritti e dalle lezioni tenute al Collège de France dedicate al concetto di natura, può, alleggerita dal penso di una dualità insanabile tra soggetto e oggetto, aiutarci a descrivere ciò che oggi sta accadendo. In particolare, il libro propone un’analisi poco scontata dell’evoluzione tecnologica che i nostri corpi e le nostre società stanno subendo, invitando a considerare il digitale non come una mera illusione, una falsa realtà, un’apparenza, ma come un mondo interno alla realtà dentro cui stanno emergendo nuove strutture, come tali né negative né positive di principio. Solamente se analizzate senza dicotomie pregiudiziali (artificiale/naturale, umano/animale, falso/vero), quindi attraverso le lenti di questa fenomenologia “eretica” pensata da e a partire da Merleau-Ponty, le rivoluzioni in cui ci troviamo immersi si offrono nelle loro logiche di base, da cui poi è possibile prendere delle decisioni politiche accorte e efficaci. Il Merleau-Ponty di Taddio è un pensatore realista, anti-moderno ma non per questo anti-scientifico: un fenomenologo dell’immanenza che la sua morte avvenuta a soli cinquantatré anni, nel 1951, non ha forse permesso di vedere chiaramente.

Andrea Colombo

Bibliografia

Bergson, H. Materia e Memoria. Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito, Laterza, Roma-Bari, 2014.

DeLanda, M. Scienza intensiva e filosofia virtuale, Meltemi, Milano, 2022.

Nietzsche, F. La nascita della tragedia, Adelphi, Milano, 1972.

-

PK#21 \ settembre 2024

a cura di Carlo Deregibus e Aurosa Alison

Siamo abituati a guardare alle forme dell’architettura come portatrici di significati. Quello tra forma e significato era un nesso così ovvio, così connaturato alla costruzione e alla realtà sociale, da rimanere perlopiù implicito, premessa a qualsiasi discorso e trattato. Valeva nell’architettura classica come in quella medievale, in quella egizia come in quella barocca, in quella moderna come, persino, in quella propriamente detta postmoderna. Solo in tempi relativamente recenti, quando il postmodernismo fa vacillare non tanto quel legame, quanto la la sua univocità, il significato diventa un problema per l’architettura. Da un lato, perché la missione del Moderno, così assoluta da polarizzare qualsiasi dibattito, si rivela alla prova del tempo quantomeno aleatoria. Dall’altro, perché si avvertono i primi sentori di quel cambiamento, fatto di globalizzazione e moltiplicazione del pensiero che diverrà travolgente nel nuovo millennio. Nasce cioè l’idea che la forma sia parte di un sistema di comunicazione di significati, più che la latrice di un univoco messaggio.

In questo contesto usciva in Italia, ormai 50 anni fa, Il significato in architettura, curato da Charles Jencks e Georges Baird e pubblicato a Londra cinque anni prima. Raccoglieva una quindicina di testi tra loro spesso in contrasto, editati e commentati, che indagavano il significato da vari punti di vista: secondo approcci semiotici o fenomenologici, con accenti teoretici od operativi, con critiche o proposte, i testi tracciano una storia del significato possibile. Tanto che proprio il contrasto, a volte violento ed esplicitamente sobillato dai curatori, diventa il tratto più distintivo del volume: un contrasto reso possibile dalla convinzione, vana, che fosse ancora possibile definire il rapporto tra significato e forme.

Cosa resta, cinquant’anni dopo, di quel dibattito? Poco, in effetti. Lungi dall’essere sparito dai radar degli architetti, in questi decenni il significato si è moltiplicato in rivoli talmente frammentati da non permettere più una geografia culturale precisa. Nuovi significati - la globalizzazione appunto, ma anche i temi dell’antropocene, della gentrification, delle ecologie, della resilienza, dei gender studies, e così via - offrono infinite possibilità di teorizzazione, sempre legate a pratiche tra loro distinte, separate e che non comunicano. Ma che si considerano tutte Architettura. È uno sfilacciamento riflesso anche dalle teorie sull’arte e dalla crescente distanza tra arte e mercato, tra significato e esperienza, tra percezione e comprensione. Eppure, continuiamo a progettare, a produrre e a criticare l’Architettura, continuamente attribuendo alle sue forme significati, e rivestendola di intenzioni e speranze.

Così, questo numero di PK esplora, una volta di più, questa sfuggente ma insieme ineludibile relazione tra significato e architettura. Lo fa secondo tre assunti metodologici. Il primo è che, lungi dall’essere scomparso, il significato oggi ecceda, e largamente, la forma, e dunque sia sempre e di nuovo possibile riscoprire e riprogettare la loro relazione: certo quel legame muta a velocità variabili, secondo sistemi diversi la cui reciproca irritazione produce cambiamenti spesso imprevedibili, ma tuttavia esiste. Il secondo è che le dimensioni teoretica e pratica dell’architettura non siano pensabili separatamente, se non come coppia oppositiva derridiana: il progetto dell’architettura deve essere sempre inteso nella sua dimensione performativa e secondo gli effetti che questo produce, e la distinzione tra progetto e progetto di architettura è ad essi strettamente quanto problematicamente legata. Il terzo è la dimensione sistemica dell’architettura, che deve essere intesa nelle sue condizioni socio-tecnico-economiche: questo vale sempre, storicamente, e oggi implica una relazione costitutiva con un pervasivo sistema neoliberale, un confronto con una dimensione produttiva che cancella le tensioni artigianali, e la modifica delle modalità di produzione del progetto che, circolarmente, ne stravolgono concezione e quindi significato. Le connessioni tra i tre assunti - ad esempio nella tensione tra agire individuale e dimensione sistemica, da cui emerge una valenza tattica e strategica del progetto - sono altrettanto decisive.

Le proposte possono affrontare il tema del significato in architettura da una prospettiva ontologica ed epistemologica, anche con una prospettiva storico-critica, oppure rientrare in uno dei quattro nuclei tematici qui enucleati, anche esplorandone connessioni e interrelazioni e trattandoli da diversi punti di vista - storico, teoretico, critico:

- Nuove forme del significato. I luoghi sono sempre stati collettori del senso di comunità, sia in senso simbolico sia in senso esperienziale. Come coordinare il continuo moltiplicarsi di forme di socializzazione reale e digitale (dal metaversale alla visual turn) con l'aspetto ontologico e reale della progettazione? Sulla scorta della retorica di una democratizzazione dei processi comunicativi, sociali e relazionali, è davvero possibile innestare un significato nello spazio pubblico, o questi progetti non fanno altro che illudere i partecipanti di farlo? È il processo, o il programma, a dare un significato a un’architettura in cui le forme non hanno rilevanza alcuna se non come trasposizione tecnica o, al contrario, l’architettura va considerata e trattata come un palinsesto che vive persino indifferentemente dagli usi, diventandone uno sfondo neutrale? Nel mezzo, un’infinita sfumatura di pratiche e approcci.

- Nuovi significati delle forme. Vorremmo riflettere su quei significati che più sembrano trasversali e sostanziali nell’impattare l’architettura. Il primo è ascrivibile al tema della sostenibilità: ad esempio, come superare pratiche estetizzanti e approcci puramente prestazionali e sviluppare una dimensione autenticamente ecologica del progettare? È un tema di norme, di cultura, di azioni, di tecniche, di approcci, di forme, di strategie, o ancora di altro tipo? Il secondo è il cosiddetto design for all, che raccoglie questioni pratiche - come l’accessibilità - e culturali - come l’urbanistica di genere - e che però, curiosamente, si sostanzia in limitazioni burocratiche variamente normate: quasi che il progetto non definisse, ontologicamente, i limiti di qualche libertà. Come superare questa visione, aggrappata a una logica di tutela dei gruppi di minoranza, per sviluppare il tema della libertà nel progetto e nelle forme?

- Resilienza dei significati. C’è Architettura e architettura. Gran parte dei progettisti nel mondo non si occupano di quelle rare opere “straordinarie” (auditorium, chiese, musei), cioè i tradizionali portatori di significati condivisi: bensì di ordinarie, comuni, quotidiane costruzioni. Non parliamo dell’ordinario sperimentale e d’élite esplorato dagli architetti di punta, ma proprio della pratica comune, di quel significato che nasce e si sostanzia in una continua variazione e ripetizione, nel real estate come negli slum. Spogliata dalle stratificazione semantiche dell’Architettura, resta cioè un’architettura: lontana dalle accademie e dalle pagine patinate, ma che traccia il nostro mondo. A livello ontologico e pratico, il progetto di questa architettura è diverso da quello di Architettura? E in che modo si evolve, ad esempio guardando all’ascesa impressionante dei software basati sull’Intelligenza Artificiale?

- Resilienza delle forme. Il costruito ha una immensa capacità resiliente. Certo, non sempre questa va d’accordo con gli usi, e i significati di quelle forme. Il caso italiano è emblematico, tra tensioni verso la rigenerazione e l’esigenza di tutela e conservazione del patrimonio. Casi come Palazzo dei Diamanti a Ferrara o lo stadio Meazza a Miano sono solo le evidenze mediatiche di un problema diffuso e in inevitabile crescita: lo scontro tra valori e significati diversi, che si sovrappongono nelle forme. La risposta è nella qualità del progetto? Oppure in quella del processo? È un problema di procedure e soggetti decisori, oppure di proposte e gestione? In che modo significati sempre più essenziali e inconciliabili - ad esempio la fruizione dei beni storici, la sicurezza in caso di sisma, il risparmio energetico, il costo degli interventi, vincoli antincendio, di accessibilità e così via - si intersecano nelle forme?

È nostra intenzione, in omaggio al tratto più distintivo de Il significato in architettura, promuovere una circolazione dei contributi tra gli autori prima della pubblicazione, in modo da raccogliere commenti specifici da parte di tutti gli autori e offrire una possibilità di controreplica ai commenti da parte degli autori stessi. Un dibattito interno al volume, unico quanto prezioso.

Bibliografia:

Ando, T., (1990), Complete Works, Taschen

Armando, A. & Durbiano, G. (2017). Teoria del progetto architettonico. Dai disegni agli effetti. Roma: Carocci.

Aureli P.V. (2008). The Project of Autonomy: Politics and Architecture Within and Against Capitalism. Hudson: Princeton Architectural Press.

Berlin, I. (1969). Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press

Booth C., Darke J. & Yeandle S. (edi) Changing Places: Women’s Lives in the City. London: Paul Chapman Publishing Ltd.

Boudon, R. (1984). La place du désordre. Critique des théories du changement sociale. Paris: Presses Universitaires de France.

Chia, R. & Holt, R. (2011). Strategy without Design: The Silent Efficacy of Indirect Action, Cambridge: Cambridge University Press.

Deregibus, C. (2016). Intention and Responsibility. Milano: IPOC.

Derrida, J. (2008). Adesso l’architettura. Milano: Scheiwiller, 2008.

Haraway, D. (1985). Manifesto for cyborgs: science, technology, and socialist feminism in the 1980s. Socialist Review, no. 80, 65-108.

Holl, S., Pallasmaa, J. & Perez-Gomez (2007). A. Questions of Perception: Phenomenology of Architecture. San Francisco: William K Stout Pub.

Jencks, C. & Baird, G. (ed) (1974). Il significato in architettura. Bari: Dedalo.

Jullien, F. (2004). A Treatise on Efficacy. Between Western and Chinese Thinking. Honolulu: University of Hawai Press.

Koolhaas, R. (1978). Delirious New York. A Retrospective Manifesto for Manhattan. New York: Oxford University Press.

Luhmann, N (2012). Introduction to Systems Theory. Cambridge: Polity Press.

Moneo, R. (1989). “The Solitude of Buildings”, A+U: architecture and urbanism, 227.

Norberg-Schulz, C. (1967). Intentions in Architecture. Cambridge & London: The MIT Press.

Norberg-Schulz, C. (1975). Meaning in Western Architecture. New York: Praeger Publisher.

Norberg-Schulz, C. (1979), Genius Loci. Paesaggio, Ambiente, Architettura. Milano: Electa.

Paci, E. (1961). Tempo e verità nella fenomenologia di Husserl. Roma-Bari: Laterza.

Paci, E. (1965). Relazioni e significati. Milano: Lampugnani Nigri.

Pallasmaa, J. (1996). The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses. New York: John Wiley & Sons.

Pareyson, L. (1954). Estetica. Teoria della formatività. Torino: Edizioni di Filosofia.

Ponti, G. (1957). Amate l’architettura. Genova: Società Editrice Vitali e Ghianda (Quodlibet, 2022).

Preciado, P. B. (2020). Un appartamento su Urano. Cronache del transito. Roma: Fandango libri.

Preciado, P. B. (2022). Dysphoria Mundi, Paris: Grasset.

Rogers, E. N. (1958). Esperienza dell’architettura. Torino: Einaudi (Skira, 2002).

Rogers, E. N. (1961). Gli elementi del fenomeno architettonico. Roma-Bari: Laterza (Marinotti, 2006).

Rowe, C. (1994). The Architecture of Good Intentions. Towards a Possible Retrospect. London: Academy.

Vitali, W. (Ed.). Un'Agenda per le città. Nuove visioni per lo sviluppo urbano. Bologna: Il Mulino.

Ward, C. (1973). Anarchy in Action. London: Freedom Press.

Windhoff-Héritier, A. (1992). City of the Poor, City of the Rich: Politics and Policy in New York City. Berlin: de Gruyter.

Procedura:

Per partecipare alla call, inviare all'indirizzo redazione@philosophykitchen.com, entro il 16 luglio 2023, un abstract di massimo 4.000 caratteri, indicando il titolo della proposta, illustrando la strutturazione del contributo e i suoi contributi significativi, e inserendo una bibliografia nonché una breve biografia dell’autore o dell’autrice.

L'abstract dovrà essere redatto secondo i criteri scaricabili qui [Template Abstract], pena esclusione.

Le proposte verranno valutate dai curatori e dalla redazione. I contributi selezionati, che saranno sottoposti a double-blind peer review.

Lingue accettate: italiano, inglese, francese.

Calendario:

- 16 luglio 2023: consegna degli abstract

- 03 settembre 2023: comunicazione degli esiti

- 17 dicembre 2023: consegna dei contributi selezionati

- 03 luglio 2023: comunicazione degli esiti della selezione

- Primavera 2024: circolazione dei pezzi tra gli autori

- Settembre 2024: pubblicazione del volume

-

Non è certo facile restituire la complessità e la densità del volume di Maurice Merleau-Ponty, Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione (Mimesis 2021), recentemente tradotto e curato per il pubblico italiano da Anna Caterina Dalmasso, senza dubbio una delle studiose più autorevoli del pensiero del filosofo francese (suo l’importante saggio di Introduzione, pp. 17-52). Non è facile innanzitutto per la stessa natura di questo (non) libro, che raccoglie il materiale del filosofo prodotto in vista del suo primo corso al Collège de France dell’a.a. 1952-53. Il volume contiene tanto l’effettivo materiale utilizzato dal filosofo nelle sue esposizioni orali, quanto appunti che ne ampliano e approfondiscono l’orizzonte teoretico.

L’opportunità per il pubblico italiano di studiare e apprezzare il pensiero di Merleau-Ponty svolto al Collège si amplia così, dopo la traduzione di altri corsi avvenuta a cavallo tra la fine del secolo scorso e l’inizio del millennio: La nature (Seuil, 1995, tr. it. Cortina, 1996) e Notes de Cours 1959-1961 (Gallimard, 1996; tr. it. Cortina, 2003). Quello che qui discuteremo è stato pubblicato nel 2011 dall’editore svizzero MētisPresses[1] sotto la direzione scientifica di E. de Saint Aubert e di S. Kristensen e la traduzione italiana permette di accedere a un materiale teorico molto fecondo, sia per chi si occupa direttamente di Merleau-Ponty sia per chi sia interessato al pensiero francese del Novecento. In queste quattordici lezioni, infatti, si anticipano o si sviluppano in modi originali piste che attraversano, carsicamente a volte, altre in superficie, una tradizione di pensiero gravida ancora oggi di ampi sviluppi teorici. Lungi dall’essere una pubblicazione per soli addetti ai lavori, questo volume può essere di grande aiuto a chi volesse comprendere meglio alcuni intrecci - sia detto solo a titolo di esempio non esaustivo — tra Gestaltpsychologie e filosofia dell’esistenza, tra bergsonismo e fenomenologia, nonché — come segnala la Prefazione di Mauro Carbone (pp. 9-16) foriera di stimolanti riflessioni sull’arte e l’estetica. Insomma, pur non essendo di facile accesso — e tuttavia l’ottimo lavoro di Dalmasso aiuta chi non fosse specialista — il volume non potrà che trovare interesse in molti ambiti degli studi filosofici contemporanei.

Qui ci proponiamo di tracciare una possibile via d’accesso in questo universo filosofico ancora da esplorare anche da parte di chi, da molti anni, vi si dedica con studio attento. Come ogni pista d’accesso, non ne impedisce di altre e non può essere pienamente esaustiva della ricchezza contenuta nelle quasi trecento pagine del volume. Tuttavia, può essere utile a meglio orientarvisi. Come segnala la curatrice, il volume ha il merito di offrire «un punto di vista privilegiato» (p. 17) sul back-office della produzione di Merleau-Ponty, un vero e proprio laboratorio artigianale di concetti situato al fondo del lavoro pubblicato in vita dall’autore.

A differenza degli altri corsi già tradotti per il lettore italiano, la peculiarità de Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione consiste nel fatto che esso ci mostra un Merleau-Ponty sul punto di farsi, che non è più quello della Fenomenologia della percezione e non è ancora quello de Le avventure della dialettica, un Merleau-Ponty per così dire “intermedio”, in divenire (Lanfredini 2011): «Le note del corso del ’53 — continua Dalmasso — offrono un insieme di argomentazioni e di fonti in grado di gettare luce su alcuni punti più oscuri o anelli mancanti della riflessione merleau-pontiana successiva» (p. 18). Insomma, il corpus magmatico di questo volume permette, a chi voglia avventurarvisi, di «cogliere “un filosofo al lavoro” e di “accompagnare Merleau-Ponty” nel farsi del suo lavoro» (p. 20). Una vera e propria avventura filosofica che permette al lettore di oggi di risemantizzare molte antinomie che nel nostro presente appaiono ovvi se non addirittura vetusti. Del resto, non siamo noi oggi figli di quella temperie culturale che genericamente potremmo definire post-moderna e che ha fatto della lotta al manicheismo dualistico la sua pars destruens ? È un pensiero non dualistico, senza per questo, vedremo, rinunciare alla duplicità, quello che l’autore — che ovviamente di post-moderno non sapeva nulla — prova a mettere in forma, e che noi abbiamo occasione di studiare proprio nell’atto del suo generarsi.

Mondo sensibile e mondo dell’espressione definiscono un’antinomia che trova le proprie radici, a voler estremizzare, quanto meno nella distinzione platonica tra mondo ideale e mondo sensibile. Se si volessero fissare delle tappe a noi più vicine — come sempre troppo semplicistiche, ma utili a orientarsi — sensibile ed espressione rimandando alle distinzioni moderne di Descartes (quella tra materia estesa e pensiero inesteso) e di Kant (mondo sensibile della natura e mondo intelligibile dei valori) generalizzabile nella distinzione del pensiero antropologico tra natura e cultura (Lévi-Strauss 1969 pp. 39-52; Descola 2005). Già dunque nel tema stesso delle lezioni contenute in questo volume si comprende lo sforzo teorico che le sottende, un lavoro filosofico e fenomenologico che chiama in causa le principali architravi del nostro sensus communis moderno.

Potrebbe essere utile contestualizzare brevemente queste note di corso (si rimanda all’introduzionedella curatrice per i dettagli). L’anno accademico, come detto, è il 1952-53 ed è l’esordio di Merleau-Ponty al Collège de France, dopo che ha già tenuto il suo Elogio della filosofia nella lezione inaugurale (Merleau-Ponty, 2008) e mentre sta aprendo il cammino che lo consacra ai livelli più alti della cultura e della filosofia francese e forse mondiale. Non sono anni facili, gli anni Cinquanta, sia a livello storico (sono gli anni della guerra fredda, delle prime notizie in occidente del regime staliniano, della guerra di Corea, ecc.) sia a livello personale (Merleau-Ponty ha in cantiere La prosa del mondo che resterà incompiuto, sta rivedendo le sue posizioni rispetto all’URSS espresse in Umanismo e terrore del 1948, ma, soprattutto, sta per rompere il grande sodalizio filosofico e affettivo con J.-P. Sartre). Sul piano scientifico ha qualche sassolino nelle scarpe dopo la conferenza del 1946 presso la Société de philosophie dal titolo Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche (Merleau-Ponty2004) nella quale presentava davanti a un pubblico composto dalle migliori menti filosofiche del tempo i risultati conseguiti con Fenomenologia della percezione. Amici e colleghi (Hyppolite, Bréhier, Lachièze-Rey per citarne alcuni) accolgono in maniera polemica e critica la tesi di fondo di quel libro accusandolo in alcuni casi di sensismo e positivismo. La sensazione di non essere stato compreso si radica nel filosofo e sette anni dopo è proprio da quella discussione che, con certosina attenzione, riparte (p. 61). Il primato della percezione diventa un punto di partenza ottimale per penetrare nel fitto bosco del sensibile e dell’espressione.

Sin dalla prima lezione, quasi un brevissimo compendio di Fenomenologia della percezione, emerge il tema cruciale con un gusto programmatico. Si tratta, cioè, di pensare l’unità del mondo percepito tale che questa unione non sia la “sintesi determinante”, la sintesi intellettuale, cioè, di una molteplicità sensoriale di stimoli empirici. L’unità cercata nella sua opera principale (ma anche in La struttura del comportamento del 1942) non era una sintesi del giudizio, ma di ordine “percettivo”. Si può dunque capire come qui emergano molte ambiguità che il filosofo dovrà in qualche modo dipanare.

Primato della percezione non significa postulare l’esistenza delle cose fuori di me o la corrispondenza oggettiva di mondo e conoscenza né di opporre a una filosofia intellettualista un empirismo sensista à la Hume, bensì di «fare una teoria concreta dello spirito» (p. 59). Il primato della percezione non postula «un primato del sensoriale, del dato naturale» (p. 60), ma è ricerca di un piano originario che non sia né empirico né trascendentale in cui il sensibile e l’espressione possano divenire indiscernibili: è lo statuto stesso della fenomenologia a modificarsi con questo primato. Fenomenologia della percezione non sta ad indicare solo che è possibile trattare la percezione come “noema”, ma che nel farlo si segue il divenire della percezione nel suo stesso attuarsi, ossia che la percezione indica un piano ontologico intermedio tra l’essere oggettivo e l’essere soggettivo. Si può trattare fenomenologicamente la percezione solo se essa non è né l’oggetto di un sapere né il soggetto della sensazione. È questo né né a non essere stato compreso alla Société nel ’46 (pp. 61-62). Il punto è che la percezione non rimanda solo al mondo del sensibile, ma implica anche un carattere espressivo: «Intenderemo qui per espressione o espressività la proprietà che ha un fenomeno, per la sua organizzazione interna, di farne conoscere un altro che non è dato o che non è mai stato dato. […] È in questo […] senso che la percezione è espressione, espressione del mondo» (pp. 62-63).

Fare una fenomenologia della percezione è studiare il farsi del mondo, una fenomenologia che acquista sempre più caratteristiche “hegeliane” (Vuillerod, 2018) risemantizzando il concetto di coscienza. Se c’è percezione, infatti, non è detto che vi sia necessariamente soggetto (nel senso del Cogito trascendentale che accompagna ogni io empirico), ma vi è senz’altro coscienza, che non è il pieno possesso di sé che la tradizione cartesiana e kantiana ci ha consegnato. La coscienza percettiva non è esterna alle cose, si situa tra di esse, ma non è cosa estesa tra cose estese: essa si fa negli scarti, nelle differenze (cromatiche, uditive, sensibili…) tra le cose, è trans-individuale (Ruyer 2018; Simondon 2011), passività creativa (Ménasé 2003). A differenza di quella trascendentale, essa «non ha a che fare con valori […], ma con esseri esistenti» (p. 64). Potremmo dire, cioè, che attraverso il primato della percezione Merleau-Ponty intraveda la possibilità di emancipare la coscienza percettiva dalla sovranità dell’intelletto dell’estetica trascendentale e di riscoprire nella materialità il suo proprio valore/valere.

L’espressività della percezione — il suo “primato” — è dunque ontogenetico, essa non è la facoltà inferiore della coscienza — come all’origine dell’estetica riteneva, ad esempio, A.G. Baumgarten (1993: 41) — ma la sua espressione “sensibile”, è «configurazione, struttura» (p. 65). Ecco un secondo termine fondamentale nel lessico merleau-pontiano che richiama il suo primo grande libro, La struttura del comportamento. Il primato della percezione implica una materialità della coscienza percettiva da intendersi come processo di strutturazione. Se la percezione non è (solo) la passività di un soggetto empirico, ma l’attività — quantunque “passiva” — di una coscienza “materiale”, allora essa è a tutti gli effetti concepibile nei termini di un comportamento (nel senso, ad esempio, in cui quantisticamente una particella ha un comportamento), un’attività vincolata ad un mondo-ambiente. L’espressione percettiva non è un atto puro, ma una prassi “situata” in uno “sfondo” di passività. Il richiamo è qui alla Gestaltpsychologie, che Merleau-Ponty aveva studiato attentamente nel libro del 1942 (e che nel corso affronta tra la settima e la nona lezione). Ogni coscienza percettiva è una figura (Gestalt) che emerge da uno sfondo e «vi è sempre qualcosa di inarticolato e di sottinteso in ciò di cui vi è coscienza» (p. 67). Lungi dall’essere un’astratta sensazione senza soggetto, l’espressione sensibile è un processo di figurazione (Gestaltung) e la coscienza percettiva è una figura o forma materiale. La coscienza percettiva non è un cogito ma un corpo, non un’anima che emerge e s’innalza dalla materia, ma l’individuazione, l’attività immanente, la configurazione sensibile e materiale di un corpo. Il primato della percezione è il primato del corpo sull’anima, non nel senso “empiristico-naturalistico” di un primato dell’esteso sull’inesteso, ma di una indiscernibilità tra il mondo sensibile della corporeità e la sua espressione animale.