In un testo apparso nel 1992 in un volume collettivo, «Nous autres Grecs», Jacques Derrida, riferendosi all’intero gruppo dei filosofi oggi noti come post-strutturalisti, osserva che essi si raccolgono «sotto il segno della differenza, e di una differenza, così come di un simulacro, non dialettizzabile». Dopo aver sottolineato quella che definisce «tale resistenza, io direi quasi tale allergia, ma non opposizione, tale risposta testarda (differenziale, non dialettica) alla dialettica», conclude:

In un testo apparso nel 1992 in un volume collettivo, «Nous autres Grecs», Jacques Derrida, riferendosi all’intero gruppo dei filosofi oggi noti come post-strutturalisti, osserva che essi si raccolgono «sotto il segno della differenza, e di una differenza, così come di un simulacro, non dialettizzabile». Dopo aver sottolineato quella che definisce «tale resistenza, io direi quasi tale allergia, ma non opposizione, tale risposta testarda (differenziale, non dialettica) alla dialettica», conclude:

Questa resistenza è in comune non soltanto a Deleuze e a me […], ma anche a Foucault, Lyotard e altri ancora. È stata conquistata, si potrebbe dire strappata, sempre senza fine, a un dialetticismo ereditato. Ciò che essa ha – piuttosto che rovesciato – spostato, deformato, non è stata soltanto la dialettica hegeliana, neo-hegeliana o marxista, è stata in primo luogo la dialetticità di provenienza platonica. (Derrida, 1992a, p. 257-258).[1]

Senza poter analizzare qui ciò che ha fatto sorgere la diffidenza di Derrida nei riguardi delle diverse forme di dialettica da lui ricordate, tentiamo di circoscrivere il discorso al suo confronto con quella hegeliana, che a prima vista si direbbe particolarmente autorevole e intimidente. Tuttavia, fin dai suoi primi libri, il filosofo francese ha manifestato il duplice intento di rimettere in discussione il metodo di pensiero tipico di Hegel, e al tempo stesso di tentarne una lettura alternativa. Conviene, dunque, precisare subito che Derrida non si è mai proposto di liquidare la dialettica, bensì soltanto di «spostarla» o «deformarla», per riprendere i due verbi da lui usati. Vediamo per esempio ciò che scrive in un saggio del 1966, Il teatro della crudeltà e la chiusura della rappresentazione (1971b):

Se si pensa convenientemente l’orizzonte della dialettica – al di fuori di un hegelismo convenzionale –, si comprende forse che essa è il movimento indefinito della finitezza, dell’unità della vita e della morte, della differenza, della ripetizione originaria, cioè l’origine della tragedia come assenza di origine semplice. In questo senso la dialettica è la tragedia, l’unica affermazione possibile contro l’idea filosofica o cristiana dell’origine pura». (Derrida, 1971b, p. 320; ed. or. 1967, p. 364)[2]

Verrebbe da pensare che egli stia parlando di Nietzsche, ma in effetti si tratta proprio di Hegel, interpretato in maniera innovativa. Secondo Derrida, infatti, il pensiero hegeliano non si basa solo sulla dialettica, ma anche sulla differenza. Questo punto viene chiarito in un testo famoso, la conferenza del 1968 dal titolo La différance (Derrida, 1997b, p. 27-57; ed. or., 1972, p. 1-29). Ricordiamo che la grafia anomala di quest’ultimo vocabolo (con la «a» al posto della «e») ha la funzione economica di riunire in un unico termine le idee del differire inteso come diversità, come spaziatura e come differimento temporale. Ebbene, Derrida ritiene che questa nozione di différance sia stata in un certo modo anticipata da Hegel in uno scritto giovanile, la Logica di Jena. Vi si leggeva che «il momento del presente […] è un rapporto assolutamente differente», e più oltre: «Questo rapporto è (il) presente come rapporto differente». Derrida si dichiara d’accordo con Koyré, secondo cui l’aggettivo «differente» dev’essere qui inteso come «differenziante», e gli va dunque attribuito «un senso attivo» (p. 41-42; ed. or. p. 14-15). Sollecitando alquanto tali accenni hegeliani, Derrida (1975; ed. or. 1972) vuol scorgere in essi uno stimolo alla propria critica della metafisica della presenza, e magari anche all’idea secondo cui «niente […] è in nessun luogo né mai semplicemente presente o assente. Non vi sono, da parte a parte, che differenze» (p. 62; ed. or. p. 38).

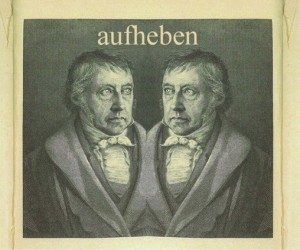

D’altro canto, la sua vicinanza a Hegel cessa di fronte al fatto che il filosofo tedesco «nella grande Logica, determina la differenza come contraddizione solo per poterla risolvere, interiorizzare, rilevare, secondo il processo sillogistico della dialettica speculativa» (p. 78; ed. or. p. 59-60)[3]. Per Derrida, ciò che suscita problemi nella dialettica hegeliana non è tanto (o soltanto) l’opposizione fra tesi e antitesi, quanto piuttosto la fase successiva, quella in cui i due termini contrapposti vengono non semplicemente negati, bensì rimossi e nel contempo conservati, elevati a un grado superiore. È in causa dunque l’Aufhebung, vocabolo che egli sceglie di rendere in francese con relève (rilevamento). In un testo più tardivo – si tratta in realtà di una conferenza tenuta nel 1968 –, Qu’est-ce qu’une traduction «relevante»? (2005), Derrida ricorderà:

D’altro canto, la sua vicinanza a Hegel cessa di fronte al fatto che il filosofo tedesco «nella grande Logica, determina la differenza come contraddizione solo per poterla risolvere, interiorizzare, rilevare, secondo il processo sillogistico della dialettica speculativa» (p. 78; ed. or. p. 59-60)[3]. Per Derrida, ciò che suscita problemi nella dialettica hegeliana non è tanto (o soltanto) l’opposizione fra tesi e antitesi, quanto piuttosto la fase successiva, quella in cui i due termini contrapposti vengono non semplicemente negati, bensì rimossi e nel contempo conservati, elevati a un grado superiore. È in causa dunque l’Aufhebung, vocabolo che egli sceglie di rendere in francese con relève (rilevamento). In un testo più tardivo – si tratta in realtà di una conferenza tenuta nel 1968 –, Qu’est-ce qu’une traduction «relevante»? (2005), Derrida ricorderà:

Nel 1967, per tradurre dal tedesco una parola capitale e a doppio senso di Hegel (Aufheben, Aufhebung), che significa al tempo stesso sopprimere ed elevare […], avevo proposto il sostantivo relève o il verbo relever. Ciò consentirebbe di mantenere, congiungendoli in un solo vocabolo, i due motivi dell’elevazione e della sostituzione che conserva quel che nega o distrugge, custodendo ciò che fa sparire. (p. 64-65)

E in effetti Hegel, già nella Fenomenologia dello Spirito (2011b), ci teneva a rimarcare la necessità di distinguere fra la semplice «negazione astratta» e «la negazione della coscienza, la quale invece rimuove in modo tale da conservare e mantenere il rimosso» (p. 283). Che cosa rende sospetta, agli occhi di Derrida, l’operazione concettuale del filosofo tedesco? Egli lo spiega con chiarezza:

L’Aufhebung hegeliana si produce per intero all’interno del discorso, del sistema o del lavoro della significazione. Una determinazione viene negata e conservata in un’altra determinazione che ne rivela la verità. […] Si passa di determinazione in determinazione, e questo passaggio, prodotto dall’inquietudine dell’infinito, incatena-concatena (enchaîne) il senso. L’Aufhebung è compresa nel cerchio del sapere assoluto, non eccede mai la sua chiusura, non sospende mai la totalità del discorso, del lavoro, del senso, della legge, ecc. (Derrida, 1971c, p. 356-357; ed. or. 1967, p. 405)

Non bisogna credere, però, che su questo punto Derrida si mostri sempre così drastico. Altrove, infatti, il suo discorso diviene più articolato:

Se ci fosse una definizione della différance, sarebbe appunto il limite, l’interruzione, la distruzione del rilevamento hegeliano dovunque esso operi. La posta in gioco, qui, è enorme. Dico proprio l’Aufhebung hegeliana nel modo in cui la interpreta un certo discorso hegeliano, poiché va da sé che il doppio senso di Aufhebung potrebbe scriversi diversamente. […] Una sorta di strategia generale della decostruzione […] dovrebbe evitare al tempo stesso di neutralizzare semplicemente le opposizioni binarie della metafisica e di risiedere semplicemente, confermandolo, nel campo chiuso di queste opposizioni. (Derrida, 1975, p. 75; ed. or. 1972, p. 55-56)

Derrida precisa che, per il fatto che le opposizioni tipiche della tradizione filosofica implicano sempre una gerarchia violenta (uno dei due termini comanda sull’altro), la decostruzione deve in primo luogo rovesciare tale gerarchia. Il rovesciamento si presenta dunque come una fase necessaria, e tuttavia non sufficiente, perché occorre associarle «l’irrompente emergenza di un nuovo “concetto”, concetto di ciò che non si lascia più, né mai si è lasciato, comprendere nel regime anteriore» (1975, p. 76; ed. or. 1972, p. 57). Il filosofo francese pone fra virgolette il termine «concetto» allo scopo di far capire che non si tratta semplicemente di sostituire certe nozioni con altre, che siano o sembrino inedite, bensì di avviare un’ardua operazione di scrittura, che si rivela fra l’altro non priva di implicazioni letterarie (ma una delle opposizioni da decostruire è proprio quella tra filosofia e letteratura). Un esempio di ciò è fornito dall’impiego – specie nei saggi, stilisticamente molto audaci, raccolti nel volume La dissémination (1989a; ed. or. 1972) – di termini indecidibili come pharmakon, supplemento, imene, gramma, spaziatura, e così via. Essi funzionano proprio per la loro irriducibilità ad un senso determinato:

Il pharmakon non è né il rimedio né il veleno, né il bene né il male […]; il supplemento non è né un più né un meno, né un fuori né il complemento di un dentro, né un accidente né un’essenza, ecc.; l’imene non è né la confusione né la distinzione, né l’identità né la differenza, né la consumazione né la verginità […]. Di fatto, è contro l’incessante riappropriazione di questo lavoro del simulacro entro una dialettica di tipo hegeliano […] che mi sforzo di far vertere l’operazione critica, poiché l’idealismo hegeliano consiste proprio nel rilevare le opposizioni binarie dell’idealismo classico, nel risolverne la contraddizione in un terzo termine che viene ad aufheben, a negare rilevando, idealizzando, sublimando in un’interiorità anamnestica (Erinnerung), internando la differenza in una presenza a sé. (Derrida, 1975, p. 77-78; ed. or. 1972, p. 58-59)

D’altra parte, come dicevamo, i vocaboli indecidibili non funzionano autonomamente, ma vanno considerati in quanto attivi in un processo scritturale più complesso: «Il movimento di queste marche (marques) si trasmette all’intera scrittura e non può quindi chiudersi in una tassonomia finita, ancor meno in un lessico in quanto tale» (Derrida, 1989b, p. 68; ed. or. 1972, p. 32). Tuttavia, Derrida sceglierà di non insistere su questa particolare strategia teorico-testuale, anzi pochi anni dopo si mostrerà disposto ad ammettere che, se qualcuno volesse praticarla a oltranza, si troverebbe ben presto bloccato. Dichiara infatti, in un’intervista edita nel 1976, Entre crochets (1992c): «Fare, come alcuni potrebbero essere tentati adesso, dell’indecidibile un valore sicuro, uno strumento che sia valido al di là di una certa situazione in cui esso è necessario (per esempio contro la logica binaria, la dialettica o la filosofia), equivale a bendarsi doppiamente fino alla paralisi» (p. 31). Si può asserire quindi che la sua ricerca non punta ad individuare una precisa alternativa alla dialettica hegeliana e al meccanismo su cui essa si basa – quello di eliminazione-mantenimento-innalzamento delle contraddizioni –, perché, come riconosce lo stesso Derrida (1975; ed. or. 1972), «di Aufhebung ce n’è sempre (così come di rimozione, idealizzazione, sublimazione, ecc.)» (p. 126; ed. or. p. 130). L’obiettivo è piuttosto quello di «rilanciare in tutti i sensi la lettura dell’Aufhebung hegeliana, eventualmente al di là di ciò che Hegel, inscrivendola, si è sentito dire o ha inteso voler dire» (Derrida, 1997c, p. 6; ed. or. 1972, p. II). Ciò implica una diversa concezione della lettura-scrittura interpretativa, che deve evitare di rimanere intrappolata all’interno delle opere cui fa riferimento e vincolata al modo in cui il loro autore le ha (o si ritiene le abbia) intese. Se infatti ci si attenesse al presupposto che «il testo – quello di Hegel per esempio – funzioni come una macchina di scrittura in cui un certo numero di proposizioni tipicizzate e sistematicamente concatenate […] rappresentino l’“intenzione cosciente” dell’autore come lettore del “proprio” testo» (Ibidem.), allora diverrebbe impossibile per la filosofia dislocarsi, pensare o cercare il nuovo (cosa ben diversa dal sognare ingenuamente di aver accesso a un territorio vergine, non colonizzato o colonizzabile dal discorso filosofico).

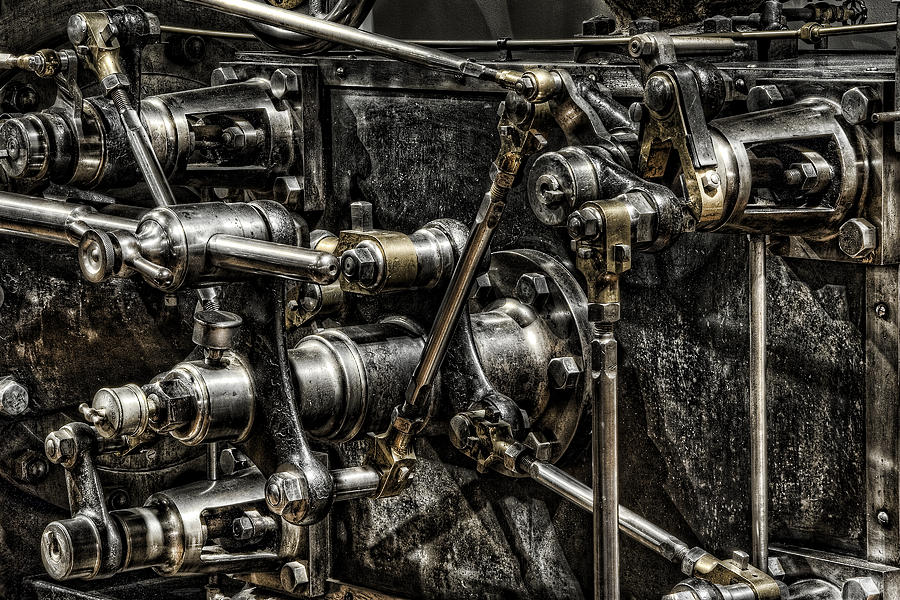

Ritroviamo dunque, nei saggi derridiani, per un verso il riconoscimento della formidabile efficienza del meccanismo dialettico, per l’altro il tentativo di rimettere in questione le gerarchie concettuali stabilite dal filosofo tedesco e l’auspicio di un modo di pensare differente. Lo si vede bene in Le puits et la pyramide. Introduction à la sémiologie de Hegel (1997d; ed. or. 1972), una conferenza del 1968 nella quale – dopo aver accuratamente esaminato il modo in cui nelle opere hegeliane si tende sempre a privilegiare l’interiorità sull’esteriorità, il segno sul simbolo, la voce sulla scrittura, l’alfabeto sull’ideogramma, il pensiero filosofico sul calcolo matematico – Derrida conclude esponendo il proprio sogno di sostituire al formidabile congegno costruito da Hegel qualcosa di diverso, «una macchina definita nel suo puro funzionamento e non nella sua utilità finale, nel suo senso, nel suo rendimento, nel suo lavoro» (p. 151; ed. or. p. 126). Questa nuova macchina, capace dunque di operare in pura perdita, darebbe spazio a «ciò che Hegel, interprete che rileva tutta la storia della filosofia, non è mai stato in grado di pensare» (Ibidem.).

Di sicuro non si può attribuire al filosofo francese la compiuta realizzazione di un simile dispositivo anti-idealistico, ma gli va riconosciuta la capacità di sperimentare delle forme di pensiero e di scrittura che risultano, almeno in parte, nuove e alternative rispetto a quelle a cui ci aveva abituato la tradizione. Un esempio particolarmente chiaro di ciò viene offerto dal volume Glas (2006a; ed. or. 1974), senza dubbio insolito sia per la forma esteriore (visto che si presenta strutturato su due colonne leggibili separatamente: l’una dedicata a Hegel, l’altra allo scrittore Jean Genet) sia per lo stile espositivo non convenzionale. Tra i molti temi trattati nella parte relativa al filosofo tedesco, la dialettica non svolge un ruolo di primo piano, ma in alcuni passi viene comunque evocata, con la consueta duplicità di intenti. Da un lato, infatti, Derrida manifesta il desiderio di superarla: «Ciò che si cerca qui, è una scala che non sia hegeliana, un modo un po’ ingenuo per dire un’altra scala dello spirito, a partire dalla quale comprendere, montare e smontare il modo di procedere hegeliano» (p. 114; ed. or. p. 24). Dall’altro, egli riconosce l’inevitabilità del meccanismo che è alla base della dialettica: «Non si può più chiedere: cos’è l’Aufhebung? come si chiederebbe: cos’è questo o quello? O qual è la determinazione di questo o quel concetto particolare? L’essere è Aufhebung. L’Aufhebung è l’essere, non come una condizione determinata o come la totalità determinabile dell’essente, ma come l’essenza “attiva”, produttrice dell’essere» (p. 186-189; ed. or. p. 42-43). Il filosofo francese è ben consapevole delle critiche che si possono rivolgere a questo concetto hegeliano, e che di fatto gli sono state rivolte, per esempio da Kierkegaard, il quale scriveva:

Spiegare qualcosa significa forse toglierla? So bene che il termine Aufheben ha nella lingua tedesca diversi e opposti significati; è stato spesso ricordato ch’esso può significare sia tollere sia conservare. […] Se poi sia una buona qualità, per un termine, quella di poter avere contemporaneamente due significati contrari, io non so: ma colui che vuole esprimersi con precisione evita volentieri di usare un termine simile nelle occasioni decisive. C’è un’espressione popolare semplice con cui s’indica umoristicamente l’impossibile: aver la bocca piena di farina e nello stesso tempo soffiare – ed è press’a poco l’espediente della speculazione quando impiega un termine che ha contemporaneamente due opposti significati». (Kierkegaard, 2013, p. 1049-1051)

Ma si direbbe che Derrida (2006a; ed. or. 1974) non consideri tali obiezioni come capaci di intralciare durevolmente il moto della dialettica, nel quale «il trascendentale o il rimosso, l’impensato o l’escluso devono essere assimilati dal corpus, interiorizzati come dei momenti, idealizzati nella negatività stessa del loro lavoro» (p. 766; ed. or. p. 187). Anche in un testo del 1977, L’âge de Hegel, troviamo il riconoscimento di quanto risulti difficile contrapporsi al filosofo tedesco, cosa che pure alcuni grandi pensatori hanno tentato di fare:

La potenza di questa macchina discorsiva, e delle forze al cui servizio si pone, non ha più bisogno di essere dimostrata. Tutti i colpi che lo sono stati inferti – da Marx, da Nietzsche, da Heidegger, da tutto ciò che è in causa dietro questi tre nomi – tutti i colpi, per quanto appaiano così violenti, così eterogenei, sia fra loro che in rapporto al programma hegeliano, continuano a risuonare con esso, a confrontarvisi, a negoziare all’interno del suo spazio. (Derrida, 1990, p. 194)

E la stessa cosa vale, palesemente, per la dialettica. Derrida, infatti, sembra considerarla come un meccanismo di diabolica efficacia, a cui per certi aspetti bisognerebbe poter sottrarsi, ma che per altri appare invece irrinunciabile. Si veda ciò che asserisce al riguardo in due interviste, apparse entrambe nel 1982. Nella prima dichiara: «La macchina dialettica di Hegel […] è quel che esiste di più terrificante nella ragione. Pensare la necessità della filosofia, equivarrebbe forse a recarsi in luoghi inaccessibili a tale programma di riappropriazione», ma aggiunge subito: «Non sono certo che ciò sia semplicemente possibile e calcolabile, è qualcosa che si sottrae ad ogni sicurezza, e in proposito il desiderio non può che affermarsi, enigmatico e senza fine» (Derrida, 1992d, p. 87-88). Nella seconda, riferendosi ancora al «movimento hegeliano della dialettica speculativa», si vede costretto ad ammettere che «la sua necessità resta così potente ben al di là del testo di Hegel» (Derrida, 1992e, p. 106).

Ancor più illuminante è un pronunciamento posteriore, in un'intervista del 1993, in cui ritorna la constatazione della limitata efficacia del metodo che consiste nel ricorrere ai vocaboli indecidibili:

Ho sempre tentato di mostrare l’elemento che, in una serie o in un gruppo, non si lasciava integrare nell’insieme, evidenziando che c’è una differenza non-opposizionale che trascende la dialettica; c’è un supplemento o un pharmakon che non si lascia dialettizzare; potrei darne tanti altri esempi. Ciò che, non essendo dialettico, rende impossibile la dialettica, è proprio ciò che risulta necessariamente ripreso dalla dialettica che finisce per rilanciare. Bisogna allora prendere atto del fatto che la dialettica consiste appunto nel dialettizzare il non dialettizzabile. (Derrida & Ferraris, 1997, p. 29)

Questa potrebbe sembrare una resa incondizionata a Hegel, e in effetti Derrida dichiara con nettezza: «Non mi sono mai opposto alla dialettica, perché la guerra alla dialettica è persa in partenza» (Derrida & Ferraris, 1997, p. 30). Tuttavia, egli ci tiene a proporre nel contempo una versione rinnovata di ciò a cui non intende contrapporsi: «Abbiamo allora un concetto di dialettica che non è più quello convenzionale – per cui la dialettica è sintesi, conciliazione, riconciliazione, identificazione a sé –, ma è una dialettica negativa, o infinita, che definisce il movimento di sintetizzazione senza sintesi» (p. 29-30). A prima vista può sorprendere il fatto che Derrida ricorra qui a una tipica formula adorniana, quella di «dialettica negativa». Ma in effetti, accanto a ovvie divergenze (come quella relativa al giudizio su Heidegger), si riscontra pure una certa somiglianza fra il suo atteggiamento e quello adottato da Adorno. Secondo il pensatore francofortese,

la dialettica negativa […] potrebbe chiamarsi antisistema. Con strumenti logico-deduttivi essa cerca di sostituire il principio unico e il dominio universale del concetto sovraordinato con l’idea di ciò che potrebbe essere al di fuori […]. La filosofia ha in base alla sua condizione storica il suo vero interesse là dove Hegel, d’accordo con la tradizione, manifestava il suo disinteresse: nell’aconcettuale, nell’individuale e particolare. (Adorno, 2004, p. 3-4, 10)

Non a caso Derrida, quando nel 2001 (ossia tre anni prima della morte) riceve in Germania un premio intitolato ad Adorno, può dichiararsi vicino a quest’ultimo per vari aspetti. Lo elogia, fra l’altro, perché «ha preso in considerazione ciò che il concetto, e perfino la dialettica, non potevano concepire dell’evento singolare», e anche perché non ha mai voluto escludere «la possibilità dell’impossibile» (Derrida, 2003, p. 11, 16; ed. or. 2002, p. 14, 18-19)[4]. A tal proposito, conviene aggiungere che le riflessioni dell’ultimo Derrida su temi come quelli del dono, del perdono, dell’ospitalità sono animate proprio dall’idea della possibilità dell’impossibile.

Si può dunque affermare che, in forma diretta e indiretta, quel dialogo con Hegel che il filosofo francese, già all’inizio degli anni Settanta, prospettava come interminabile,[5] è continuato per lui fino al termine della vita, anzi ci viene lasciato in eredità. Infatti la necessità di confrontarsi con il pensiero hegeliano – e perciò anche con la dialettica – rimane ancora di fronte a noi: «Sì, Hegel è un pensatore d’avvenire. Sì, ha un avvenire perché ha anche […] pensato l’avvenire, l’essere, la possibilità e la necessità di ciò che si crede di riconoscere con questo nome, l’avvenire» (Derrida, 2006b, p. 8; ed. or. 1998, p. 4).

di Giuseppe Zuccarino

Bibliografia

Adorno, T.W. (1972). Profilo di Walter Benjamin. In Id., Prismi. Einaudi: Torino.

Id. (2004). Dialettica negativa (1966). Einaudi: Torino.

Derrida, J. (1971a). La scrittura e la differenza, Einaudi: Torino. [Ed. or. Id., L’écriture et la différence (1967), Éditions du Seuil: Paris.]

Id. (1971b). Il teatro della crudeltà e la chiusura della rappresentazione. In Id. (1971a). [Ed. or. Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation. In Id., L’écriture et la différence (1967), Éditions du Seuil: Paris.]

Id. (1971c). Dall’economia ristretta all’economia generale. In Id. (1971a). [Ed. or. Id., De l’économie restreinte à l’économie générale. In Id., L’écriture et la différence (1967), Éditions du Seuil: Paris.]

Id. (1975). Posizioni. Bertani: Verona. [Ed. or. Id., Positions (1972), Éditions de Minuit: Paris.]

Id. (1997a). Margini della filosofia. Einaudi: Torino. [Ed. or. Id., Marges – de la philosophie (1972), Éditions de Minuit: Paris.]

Id. (1997b). La «différance». In Id. (1997a). [Ed. or. Id., La différance. In Id., Marges – de la philosophie (1972), Éditions de Minuit: Paris.]

Id. (1997c). Timpano. In Id. (1997a). [Ed. or. Id., Tympan. In Id., Marges – de la philosophie (1972), Éditions de Minuit: Paris.]

Id. (1997d). Il pozzo e la piramide. Introduzione alla semiologia di Hegel. In Id. (1977a). [Ed. or. Id., Le puits et la pyramide. Introduction à la sémiologie de Hegel. In Id., Marges – de la philosophie (1972), Éditions de Minuit: Paris.]

Id. (1989a). La disseminazione. JacaBook: Milano. [Ed. or. Id., La dissémination (1972), Éditions du Seuil: Paris.]

Id. (1989b). Fuori libro. Prefazioni. In Id. (1989a). [Ed. or. Id., Hors livre. Préfaces. In Id., La dissémination (1972), Éditions du Seuil: Paris.]

Id. (1990). L’âge de Hegel. In Id., Du droit à la philosophie (1990), Galilée: Paris.

Id. (1992a). «Nous autres Grecs». In AA.VV., Nos Grecs et leurs modernes. Éditions du Seuil: Paris.

Id. (1992b). Points de suspension. Entretiens. Galilée: Pari

Id. (1992c). Entre crochets. In Id. (1992b).

Id. (1992d). «Le presque rien de l’imprésentable». In Id. (1992b).

Id. (1992e). Chorégraphies. In Id. (1992b).

Id. (2003). Il sogno di Benjamin, Bompiani: Milano. [Ed. or. Id., Fichus. Discours de Francfort (2002), Galilée: Paris.]

Id. (2005). Qu’est-ce qu’une traduction «relevante»?. Éditions de l’Herne: Paris.

Id. (2006a). Glas. Campana a morto. Bompiani: Milano. [Ed. or. Id., Glas (1974), Galilée: Paris.]

Id. (2006b). Il tempo degli addii. Heidegger (letto da) Hegel (letto da) Malabou, Mimesis: Milano-Udine. [Ed. or. Id., Le temps des adieux. Heidegger (lu par) Hegel (lu par) Malabou. In «Revue philosophique de la France et de l’étranger», 1998, 1.]

Id. (2011). Politique et amitié. Entretiens avec Michael Sprinker sur Marx et Althusser. Galilée: Paris.

Derrida, J., & Ferraris, M. (1997). «Il gusto del segreto», Laterza: Roma-Bari.

Hegel, G.W.F. (2011a). Scienza della logica (1974). Laterza: Roma-Bari.

Id. (2011b). Fenomenologia dello Spirito (2000). Bompiani: Milano.

Kierkegaard, S. (2013). Postilla conclusiva non scientifica alle «Briciole di filosofia», in Id., Le grandi opere filosofiche e teologiche, Bompiani: Milano.

Note

[1] Un’osservazione simile si legge in un’intervista apparsa in inglese l’anno dopo (Derrida 2011); in quel caso, però, vengono sceverate meglio le singole posizioni: «Si può dire, semplificando un po’ le cose, che […] io appartengo fino a un certo punto alla configurazione “antidialettica” che ha riunito in Francia filosofi come Foucault, Deleuze, e altri. Io mi sento meno “antidialettico” di loro, ma lo sono più di Althusser» (p. 67).

[2] Si avverte che i passi delle traduzioni italiane cui si rimanda vengono spesso citati con modifiche.

[3] Il riferimento è alla frase: «La differenza in generale è già la contraddizione in sé» (Hegel, 2011a, p. 482).

[4] In un saggio del 1950, Adorno diceva di Benjamin che «nel paradosso della possibilità dell’impossibile, per un’ultima volta si sono ritrovati insieme in lui misticismo e illuminismo» (Adorno, 1972, p. 247).

[5] «È ancora il rapporto con Hegel che si tratta di chiarire – lavoro difficile, che in gran parte resta tuttora da fare ed è, in certo modo, interminabile […]. Non avremo mai finito con la lettura o la rilettura del testo hegeliano» (Derrida, 1975, p. 78, 107; ed. or. p. 59, 103).