-

-

Lo psichiatra e il sesso

Recensioni / Marzo 2022“E’ una bella buffoneria, il parlare: con esso l’uomo danza su tutte le cose.

Come è gradevole ogni discorso e ogni bugia di suoni!

Con i suoni il nostro amore danza su arcobaleni multicolori”

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra

.

Nel 1973 un giovane psicologo allora poco più che ventenne convinse altre sette persone mentalmente sane a farsi internare assieme a lui in dodici ospedali psichiatrici americani, omogeneamente distribuiti tra la East e la West Coast, per condurre un esperimento scientifico.

Gli pseudomalati si presentarono presso questi centri specialistici esponendo una problematica specifica: sentivano delle voci proferire affermazioni confuse, oscure e dalle quali era possibile distinguere solo parole come “Empty” (Vuoto), “Thud” (rumore sordo) e “Hollow” (cavo), lamentando inoltre un senso di insoddisfazione generalizzato: come l’impressione di vivere per l’appunto una vita “vuota e priva di significato”.

Sette su otto pazienti vennero internati con una diagnosi di schizofrenia e furono poi dimessi, da una settimana fino a due mesi dopo, una volta accertata la “remissione” della loro fantomatica crisi psicotica.

Ironia della sorte, solo alcuni tra i pazienti psichiatrici ricoverati in questi ospedali si accorsero che in effetti c’era qualcosa che non quadrava, ovvero che questi sedicenti malati mentali non avevano nulla a che spartire con gli altri (quelli veri…), mentre i dottori si limitarono a giustificare i tempi record in cui erano state guarite queste psicosi immaginarie evocando il potere taumaturgico degli psicofarmaci somministrati.

Come se già questi risultati sperimentali, letteralmente raccolti sul campo, non bastassero da soli a insinuare qualche dubbio relativamente all’affidabilità dell’impianto nosografico e dottrinario di quella branca della medicina che passa sotto il nome di “psichiatria”, il noto esperimento – il Rosenham experiment, che prende il nome dallo psicologo David Rosenham, l’ideatore ed il primo sperimentatore di questa entusiasmante beffa epistemologica… – continuò anche dopo che tutti i sedicenti malati mentali furono dimessi dai reparti in cui erano stati maldestramente ricoverati. Lo staff di questi sanatori, infatti, venne informato che nei tre mesi successivi alla dimissione degli pseudomalati (i quali, per parte loro, avevano già palesato la loro identità ed i loro intenti al personale sanitario) negli stessi ospedali sarebbero stati inviati altri individui mentalmente sani per continuare a mettere alla prova la plausibilità e la veridicità delle categorie diagnostiche allora in uso. In un ospedale lo staff tacciò addirittura quarantuno pazienti su centonovantratrè nuovi ricoverati di essere dei finti malati, dei simulatori sperimentali di psicosi, ma nessun individuo era stato in realtà inviato da Rosenham in quell’istituto – come d’altronde negli altri, che caddero però tutti nello stesso tranello…

Ora: se l’esperimento in questione da una parte prova a rispondere alla domanda “Se la sanità e la malattia mentale esistono, come facciamo a conoscerle?” (Rosenham 1973, 250), dall’altra – e forse proprio perché offre una risposta a dir poco perturbante a questo quesito… – fa piombare gli studiosi di psicologia, scienze sociali, medicina e filosofia in un vero e proprio paradosso istituzional-epistemologico.

La psichiatria infatti esiste, esiste il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) quale sua extrema ratio ed esistono le pratiche di contenzione farmacologica che in alcuni casi compromettono irreversibilmente il funzionamento psichico e sociale dei pazienti che le ricevono, ma non esiste nulla che assomigli, anche solo lontanamente, ad una definizione scientifica, irrefutabile e chiara, di cosa sia la malattia mentale, di quali siano i parametri oggettivi che la definiscono e le cause che la innescano. Mancano, in breve (oggi come all’epoca del Rosenheim experiment), i criteri tali per cui la malattia psichica possa essere istituita come categoria scientifica ontologicamente opposta, in modo definitivo e non ambiguo, a quella altrettanto problematica di “sanità mentale”.

Ebbene: lo strumento atto a risolvere (anche se solo a livello legale, istituzionale e squisitamente formale, come vedremo) questo paradosso ontologico - politico di per sé insolubile è il DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 2014) ovvero il testo sacro della psichiatria occidentale, in costante aggiornamento ed ormai giunto alla sua quinta edizione, sul quale Sergio Benvenuto getta uno sguardo spietato ed ironico in una delle sue più recenti pubblicazioni: Lo psichiatra e il sesso. Una critica radicale del DSM – 5 (Mimesis, 2020).

L'indagine di Benvenuto (rinomato psicanalista e filosofo napoletano, allievo di Laplanche ed interprete sui generisdell’opera di Freud e Lacan) si distingue per originalità e audacia dalle innumerevoli, viete e monotone critiche al DSM di matrice antipsichiatrica. Il testo si propone per l’appunto di rilevare le criticità, le aporie e le contraddizioni che emergono da una lettura, certosina e attenta come solo l’ascolto psicoanalitico può permettere, della sezione dedicata ai disturbi sessuali. Certo, non manca un intero capitolo dedicato all’indagine della filosofia e dello spirito intellettuale che animano il monumentale progetto enciclopedico-nosografico del tanto celebre quanto bistrattato manuale diagnostico e ciò che lì traspare, in controluce, oltre all’assoluta infondatezza scientifica di quello che nel DSM-5 è affermato con inflessibile rigore, è anzitutto la torbida collusione ed il fatale intreccio tra le funzioni normative e descrittive, disciplinari ed analitiche che animano tale opera. L’autore sostiene infatti che «il DSM non è creatura della sperimentazione scientifica; è una costruzione essenzialmente etico-politica, addirittura un artefatto filosofico. Un costrutto “ideologico” direi, se io fossi marxista» (p. 53).

D’altronde anche solo per quanto riguarda la sfera dei disturbi sessuali – quella su cui si concentra la maggior parte del libro – l’autore evidenzia come lungi dal porre dei problemi relativi all’eziopatogenesi o al decorso clinico dei disturbi esaminati, e piuttosto di porsi questioni relative all’elaborazione teorica dei concetti che definiscono le patologie in questione, il DSM-5 aspiri anzitutto a perpetrare in ambito medico ed istituzionale una vera e propria finzione epistemico-ontologica. Il DSM-5, “l’artefatto filosofico” che Benvenuto nel suo libro smonta e demolisce pagina dopo pagina, non sarebbe nient’altro allora che lo strumento atto a sostenere e a diffondere il miraggio, l’illusione o la conciliante utopia secondo cui la sessualità potrebbe essere intesa come qualcosa di governabile, amministrabile e rendicontabile. E nel fare questo il manuale più utilizzato dagli psichiatri di tutto il mondo per produrre delle diagnosi psichiatriche sembrerebbe rispondere più a necessità di ordine igienico-sociale (come d’altronde già rilevato dallo stesso Foucault, e proprio a proposito della storia della psichiatria…) che ad esigenze di tipo scientifico o meramente medico-sanitario.

Il DSM viene infatti presentato dall’autore come un testo che, non misurandosi con i criteri di veridizione e validazione scientifici canonicamente intesi, si profila come il risultato di una calibrazione di varie correnti ideologiche e culturali presenti anzitutto nella psichiatria americana ed in secondo luogo nel cosiddetto “senso comune”. Basti pensare al caso esemplare dell’omosessualità: questa è stata depennata dalla ridda dei disturbi mentali elencati nel DSM solo nel 1974, durante la stesura della terza edizione e non a seguito di uno studio scientifico, statistico o quantitativo che ne stemperasse la supposta nocività ma letteralmente per alzata di mano…

In fondo è come se la metodologia che presiede alla definizione della malattia mentale e segnatamente dei disturbi sessuali, nel DSM, si limitasse a replicare passivamente l’andamento delle morali secolari, delle ideologie dominanti e del senso comune che si susseguono, di volta in volta e di epoca in epoca, come vere e proprie mode – così da offrirne una sorta di sanzione pseudoscientifica, una convalida istituzionale che ha lo scopo precipuo di assicurare stabilità (per quanto debole e basculante, in quanto teoricamente infondata…) all’assetto istituzionale e politico della psichiatria.

Quello che rimarca Benvenuto, allora, è che grazie ad una strategia che si basa su una sorta di formalizzazione grossolana ed approssimativa del senso comune dominante e collocandosi negli anfratti di quell’interdipendenza esiziale e per certi versi ineluttabile tra l’istituzione medica e quella giuridica, «la diagnostica psichiatrica – DSM-5 incluso – non è affatto oggettiva” ma “assorbe invece come una spugna visioni diffuse, mentalità, tropismi politico-filosofici alla moda, pregiudizi correnti, insomma, quelle che chiamerò Filosofie Popolari Dominanti, e dà a questo assorbimento una sorta di avvallo scientifico» (p. 31).

Esemplare, a tal proposito, è il caso del diverso trattamento riservato dai redattori del DSM-5 a quei due atteggiamenti che potremmo localizzare agli estremi della sessualità umana ovvero la castità e la promiscuità: quali sono i criteri che definiscono patologica l’assenza di eros e interessi sessuali (detta “anerosia”) tra i sedici ed i quarantaquattro anni (e perché non quattordici, quarantacinque o cinquanta?) e che permettono d’altra parte di soprassedere silenziosamente su di un’eventuale patologizzazione dell’ipersessualità, ovvero della dipendenza morbosa da rapporti sessuali con molti partner? La risposta dell’autore è netta ed ha un valore paradigmatico per quanto riguarda l’impianto pseudo-teorico e pseudo-scientifico del DSM:

«La ragione […] è etico-filosofica, non certo scientifica. Il punto è che oggi una certa promiscuità sessuale non solo è pienamente accettata, anche nelle donne, ma in molti casi è persino esaltata. Ammettere una categoria di sessuo-dipendenza potrebbe diventare una mina per un manuale diagnostico, in quanto potrebbe patologizzare chiunque sia un po' promiscuo. […] È la prevalenza di una filosofia popolare favorevole ad un’intensa attività sessuale, sia negli uomini che nelle donne, ad aver fatto scartare questo comportamento come disordinato» (p. 86).

Ora: è proprio nella misura in cui risulta logicamente e materialmente impossibile offrire un rendiconto sistematico, scientifico ed obiettivo di quei fenomeni cangianti e plastici che sono i costumi e le morali sessuali che i redattori dei vari DSM sono stati costretti ad adottare una metodologia non solo antiscientifica, ma anche assolutamente priva di qualsiasi riferimento critico all’epistemologia o alla filosofia della scienza. D’altronde ad essere recepita dagli autori del manuale diagnostico, secondo Benvenuto, non sarebbe nient’altro che la richiesta di senso avanzata dai più reconditi ed inconfessati anfratti della realtà sociale, e relativamente a questioni che potremmo benissimo derubricare – in un’ottica non ossessionata dalla medicalizzazione o dalla politicizzazione di ogni intimo recesso dell’esperienza umana… – come “esistenziali”, “ontologiche” o più semplicemente “metafisiche”. Tanto il concetto di sanità mentale quanto quello di una sessualità articolabile nei termini sanzionati e previsti dai linguaggi medico e giuridico solleverebbero per l’appunto interrogativi difficilmente liquidabili ricorrendo ad una terminologia e ad un metodo scientifici, con studi statistici o con generalizzazioni “da manuale” ad usum consumi di medici e giuristi. Là dove il DSM-5 e le edizioni che lo hanno preceduto falliscono, o quantomeno mostrano la corda, insomma, non è allora tanto nell’uso improprio di un impianto assolutamente privo di solide basi scientifiche ma è, al contrario, proprio nella pretesa (…delirante?) e nella perversa velleità di rendicontare e misurare, a fini tutto sommato disciplinari ed organizzativi, un fenomeno così proteiforme e variegato com’è quello della sessualità umana. Ma mai come in questo caso è proprio l’oggetto in sé (l’oggetto che in un linguaggio lacaniano ed heideggerianeggiante potremmo chiamare Das Ding…) che non si presta ad essere regolato, ordinato ed addomesticato da nessun discorso oggettivante e scientifico.

Come giustamente saprà Benvenuto, infatti, non v’è altra lezione che la psicoanalisi possa offrire per quanto concerne il rapporto del soggetto con il sesso e con il godimento ivi implicato se non questa: che “il sesso fa buco nel sapere” (per dirla con una celebre espressione di Lacan) e che il vuoto scavato da questa assenza deve essere assunto soggettivamente, secondo modalità sempre individuali e non generalizzabili. La sessualità umana costituisce infatti l’ostacolo, l’incaglio inaggirabile di ogni ontologia proprio perché quel che vi è in ballo, in questioni del genere, è davvero impermeabile ad ogni riduzionismo (manualistico, ideologico, politico) e refrattario ad ogni tipo di generalizzazione (enciclopedica, giuridica, ma anche identitaria…) in quanto radicalmente e fondamentalmente privo di senso[1]. Ed è qui che il libro di Benvenuto si presta ad una lettura inaspettatamente attuale e decisamente controcorrente.

Quando l’autore afferma che «i DSM non sono affatto liquidabili come aggeggi conservatori; al contrario, sono molto porosi a tutte le lobbies “identitarie” che oggi dilaniano l’America» (p. 86) sembra proprio che suggerisca un insolito parallelismo tra il programma diagnostico/disciplinare propalato dai redattori del DSM ed il programma emancipazionista che anima i vari movimenti identitari, come il movimento LGBTQIA+, che oggi imperversano ovunque nel mondo (o almeno in quello occidentale, democratico e liberale).

Per cogliere appieno il senso di questa sublime coincidentia oppositorum indicata quasi subliminalmente dall’autore basti pensare, ad esempio, che l’espansione costante a cui è sottoposta la sigla acrostica “LGBTQIA+” (e che varia a seconda di quanti genders o quante espressioni della sessualità umana vengano…come dire…scoperte? Ma poi: da chi?) sembra essere direttamente proporzionale all'aumento cui è sottoposto il tanto vituperato manuale psichiatrico (le pagine del DSM passano in sessant’anni, dalla prima alla quinta edizione, da 130 a 886 mentre le diagnosi psichiatriche quasi triplicano, aumentando da 106 a 297). In fondo è come se sia la sigla “LGBTQIA+” che il DSM fossero spronati da una sorta di forza motrice, invisibile e costante, che se da una parte concede a quelle minoranze che di volta in volta si scoprono tali il lusso di farsi rappresentare da una letterina maiuscola all’interno della sigla ufficiale della loro community dall’altra, al rovescio, produce una differenziazione ed una moltiplicazione incessante delle voci indicanti le patologie psichiatriche. Ad un prima occhiata è proprio come se vi fosse una sorta di paradossale comunione d’intenti (e che concerne la classificazione, la numerazione e la schedatura…) tra un programma politico liberatorio e la redazione di un manuale diagnostico…ma il punto, ovviamente, non è questo. Il punto è che entrambi i discorsi che stanno dietro a quegli “artefatti filosofici” che sono il movimento LGBTQIA+ da una parte e il DSM dall’altra (ovvero il discorso emancipatorio e quello disciplinare), proprio perché sono lungi dal porsi i problemi relativi all’elaborazione ontologica ed epistemologica delle loro premesse possono benissimo essere ascritti alla risma di quelle Filosofie Popolari Dominanti che per Benvenuto non fanno altro, come abbiamo già detto, che condensare il turbinio di “visioni diffuse, mentalità, tropismi politico-filosofici alla moda e pregiudizi correnti”. Ma non è tutto.

Il parallelismo tra DSM e movimento LGBTQIA+ può essere spinto ancora più in la, sino al cuore della questione che interessa le premesse ideologiche del DSM. Infatti è proprio il concetto che funge da pietra angolare ai gender studies, il concetto di “disforia di genere”, ad essere chiamato in causa da Benvenuto quale vera e propria “chiave di volta” dell’intera architettura pseudo-teorica del manuale diagnostico nella misura in cui, secondo l’autore, «per il DSM tutti i Disordini, tutto lo psicopatologico, sono disforie. Avrebbe potuto chiamarsi Diagnostic and Statistical Manual of Disphorias» (p. 98). Il termine in questione difatti non ha un preciso significato medico e non si riferisce a nulla che possa essere in un qualsiasi modo rilevato, verificato o testato ma, anzi, «connota qualcosa di squisitamente affettivo. Il termine greco δυσϕορία deriva da δυσ- (“cattivo”) e φέρω- (“porto”); letteralmente: “portare del cattivo”. Quindi, il termine ha una marcata connotazione emotiva, patetica. Si oppone a “euforia” e potremmo tradurlo con malessere» (p. 97).

È evidente, allora, come in un contesto in cui risulta impossibile separare e distinguere il normale dal patologico o il sano dal malato in modo netto, oggettivo e con l’obiettivo di produrre generalizzazioni profittevoli tanto sul piano nosografico quanto su quello politico-rappresentativo, il concetto di disforia possa funzionare come vero e proprio asso piglia tutto, come un jolly retorico. Tagliando corto su questioni di non poco conto come l’elaborazione di parametri atti ad individuarne la cogenza, o l’istituzione di soglie di tolleranza tali da rendere i disturbi psichici in questione più o meno gravi, il concetto di disforia funziona come passepartout retorico sia sul piano politico-identitario che su quello psichiatrico. D’altronde qual è il miglior discrimine per creare consenso attorno a ciò che non va, nella realtà sociale così come nella psiche individuale, che l’accorato appello ad una forma di inesprimibile, privato ed insondabile malessere?

Come abbiamo visto la critica radicale al DSM che Benvenuto propone nel suo acuto ed originalissimo libro è tesa a vagliare, ad indagare e a contestare la credibilità e la plausibilità della nosografia psichiatrica con gli strumenti offerti dalla psicanalisi e dalla filosofia. Per concludere si potrebbe però affermare, ed al netto di ogni ironia, che tanto i risultati del Rosenheim experiment condotto negli anni settanta quanto le riflessioni proposte più recentemente da Benvenuto confermano indirettamente quanto ebbe a dire Giacomo Contri, in una delle sue ultime interviste, a proposito della figura di Jacques Lacan: "Il manicomio di Lacan era il mondo!". Per quanto perturbante e scomodo possa sembrare, infatti, è necessario ammettere che il ricorso a quelle finzioni epistemico-ontologiche che sostengono l’infrastruttura istituzionale della psichiatria è reso necessario da un’urgenza antropologica specifica – magari inconscia, certo, ma comune ad ogni cultura... – che è quanto di più simile vi sia all’evitamento di un’incipiente psicosi. In ballo non c’è niente di meno che l’ineludibile esigenza di istituire un ordine simbolico, l’inaggirabile bisogno di demarcare dei significati, di perimetrare la comunicazione e di istituire quei confini soggettivi ed intersoggettivi senza i quali l’esperienza (ogni tipo di esperienza) è destinata ad inabissarsi nel fondo indistinto e magmatico del non-differenziato. In un simile contesto, quello che connota la condizione umana come sulla soglia del costante crollo psicotico, è chiaro come le categorie di sanità e di malattia mentale (così come quelle di uomo e di donna, verrebbe da dire…) rivestano un ruolo cruciale, fondamentale e cardinale nell’economia della verità, ovvero all’interno di quella pratica specificamente umana che consiste nel riempire di senso quelle pure entità differenziali che sono i significanti. Ma è altrettanto chiaro, soprattutto dal punto di vista psicanalitico, come sia impossibile produrre generalizzazioni, definizioni e categorizzazioni definitive, immutabili e dalla valenza universale – e questo è tanto più vero quanto più la discussione verte su tematiche quali la salute mentale, l’erotismo e la liceità dei costumi sessuali…

Il bisogno di quelle finzioni epistemico-ontologiche di cui parla Benvenuto, insomma, è un bisogno inaggirabile e propriamente umano al quale il Manuale Diagnostico e Statistico delle malattie mentali cerca di rispondere con tutti i limiti del caso ed in modo parziale, certo, ma obbedendo a criteri minimali di efficacia non solo burocratico-istituzionale. Il DSM assolve ad una funzione stabilizzante sul piano simbolico anche a livello, giocoforza, comunicativo ed esistenziale. Per quanto possa risultare difficile o quasi impossibile da riconoscere per gli studiosi di scienze sociali, per gli attivisti e per i filosofi – soprattutto per quelli che non riescono a muoversi al di fuori del recinto della critica, forse un po' dogmatica, al potere costituito… –, in fondo, forse è opportuno ammetterlo e accettarlo senza riserve: l’uomo si nutre di finzioni funzionali, di compromessi simbolici e di definizioni approssimative per evitare di rimettere costantemente in discussione le basi della comunicazione, le premesse del proprio agire e, in ultimo, per non impazzire…

Per tutto il resto ci sono la filosofia e la psicanalisi (e una menzione speciale, qui, spetta ai preziosi libri di Benvenuto). D’altro canto è stato proprio Freud – reclutato suo malgrado tra le file dei filosofi, o quantomeno assurto a punto di riferimento cardine per un certo modo di intendere la filosofia… – a tributare accanto all’ineluttabilità della finzione che ci tiene in ostaggio la necessità di rielaborare, di ripensare e di re-inventare nuovi confini, nuove regole del gioco simbolico individuale e collettivo – egli per primo, infatti, «ha considerato che non c’è nulla se non il sogno, e che tutto il mondo (se ci è concesso usare quest’espressione), tutto il mondo è folle, cioè delirante» (Lacan 1979, 278).

di Filippo Zambonini

.

.

Bibliografia

Benvenuto S. (2021). Il teatro di Oklahoma. Miti e illusioni della filosofia politica contemporanea, Castelvecchi, Roma 2021.

Benvenuto S. (2021). Lo psichiatra e il sesso. Una critica radicale del DSM – 5, Mimesis , Milano – Udine.

Clemente L. F. (2018). Jacques Lacan e il buco del sapere. Psicoanalisi, scienza, ermeneutica, Orthotes, Nepoli – Salerno.

_ (2014). Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Quinta edizione, DSM-5. Raffaello Cortina Editore, Milano.

Lacan J.(1979). Ornicar? «Journal d’Ornicar?», n°17-18.

[1] Vale la pena di menzionare, a tal proposito, il libro di Alenka Zupancic (2018) oltre che l’inaggirabile volume di Luigi Francesco Clemente (2018).

-

Dall’incrinatura alla creazione

Longform / Novembre 2021Nel suo primo libro che non si presenta nella forma di studio monografico su un autore, ma come un’opera di carattere spiccatamente teorico, vale a dire Différence et répétition, Gilles Deleuze introduce un tema significativo: quello dell’incrinatura dell’Io. Egli fa risalire la presa di coscienza di tale fenomeno a Kant, richiamando in particolare una nota, nella Critica della ragione pura, in cui si legge: «L’io penso esprime l’atto del determinare la mia esistenza. Con ciò l’esistenza è quindi già data; tuttavia, con ciò non è ancora dato il modo in cui io debba determinare tale esistenza, cioè porre in me il molteplice che appartiene ad essa. Per questo si richiede l’auto-intuizione, che si fonda su una forma data a priori, cioè il tempo» (Kant 1997: 115) [1]. Da questa breve osservazione derivano, secondo Deleuze, conseguenze radicali. Infatti, se «la mia esistenza indeterminata può essere determinata solo nel tempo», allora «la spontaneità di cui ho coscienza nell’Io penso non può essere intesa come l’attributo di un essere sostanziale e spontaneo, ma soltanto come l’affezione di un io passivo il quale avverte che il proprio pensiero, la propria intelligenza, ciò attraverso cui egli dice io, si esercita in lui e su di lui […]. L’attività del pensiero si applica a un essere ricettivo, a un soggetto passivo, che si rappresenta dunque tale attività piuttosto che attuarla, ne sente l’effetto piuttosto di averne l’iniziativa, e che la vive come un Altro dentro di lui. […] Da parte a parte, l’io è come attraversato da un’incrinatura; è incrinato dalla forma pura e vuota del tempo» (Deleuze 1997: 116-117) [2].

Ma non basta: mentre ancora in Descartes «l’identità supposta dell’Io non ha altro garante che l’unità di Dio stesso», Kant annuncia «la simultanea scomparsa della teologia razionale e della psicologia razionale, il modo in cui la morte speculativa di Dio porta con sé un’incrinatura dell’Io» (Deleuze 1997: 116). Va precisato, però, che quest’audace avanzata teorica kantiana è seguita da un arretramento, per cui «il Dio e l’Io conoscono una resurrezione pratica. E anche nell’ambito speculativo, l’incrinatura è presto colmata da una nuova forma d’identità, l’identità sintetica attiva» (Deleuze 1997: 117). La prospettiva prima dischiusa e poi richiusa da Kant viene, a giudizio di Deleuze, riaperta da un poeta, Hölderlin, «che scopre il vuoto del tempo puro e, in tale vuoto, scopre nel contempo il continuo distogliersi del divino, l’incrinatura prolungata dell’Io e la passione costitutiva del Me. In questa forma del tempo, Hölderlin scorgeva l’essenza del tragico o l’avventura di Edipo, come un istinto di morte» Deleuze 1997: 117).

Il riferimento è ai commenti aggiunti dal poeta alle proprie traduzioni di due tragedie di Sofocle, e in particolare alle Note all’«Edipo» (Hölderlin 2019: 763-773). Qui Hölderlin sostiene che nella tragedia trova espressione il fatto che, «in un’epoca ristagnante, il dio e l’uomo, affinché non vi sia lacuna nel corso del mondo e non si spenga la memoria dei celesti, comunicano nella forma, dimentica di tutto, dell’infedeltà […]. In tale momento l’uomo dimentica sé e il dio, e gli si rivolta – seppur in modo sacro – come un traditore. Al limite estremo della sofferenza, infatti, non esiste più niente, tranne le condizioni del tempo e dello spazio» (Hölderlin 2019: 772-773). Deleuze allude anche a un’altra osservazione hölderliniana, quella secondo cui, essendo «il trasporto tragico […] in sé vuoto», ne consegue che, «nella sequenza ritmica delle figurazioni in cui il trasporto si manifesta, diventa necessaria la parola pura, l’interruzione antiritmica – ciò che nella metrica si chiama cesura» (Hölderlin 2019: 764). Quest’ultima nozione viene rapportata dal filosofo francese non soltanto al tempo, ma anche alla psiche, per cui «sono la cesura, e il prima e il dopo che essa ordina una volta per tutte, a costituire l’incrinatura dell’Io (la cesura è esattamente il punto d’insorgenza dell’incrinatura)» (Deleuze 1997: 119).

Già dai pochi passi citati (relativi a Kant e Hölderlin) emergono due tratti caratteristici: la propensione di Deleuze a proporre interpretazioni piuttosto libere dei testi, in funzione di una teoria che egli intende avanzare per interposta persona, e la tendenza ad utilizzare spesso esempi letterari, accanto a quelli filosofici. Questo secondo aspetto del suo modo di procedere trova conferma nel rinvio, nelle stesse pagine, a testi narrativi: «Sul tema di una “incrinatura” dell’Io, in rapporto essenziale con la forma del tempo intesa come istinto di morte, ci si riporterà a tre grandi opere letterarie, benché assai diverse fra loro: La bête humaine di Zola, Il crollo di F. S. Fitzgerald, Sotto il vulcano di M. Lowry» (Deleuze 1997: 117) [3].

Al primo di questi testi, Deleuze ha dedicato un saggio, incluso nel volume Logique du sens (Deleuze 1975: 281-291). Egli ricorda che è stato lo stesso Zola ad usare nel suo romanzo il termine «incrinatura», in riferimento a una specie di tara ereditaria di cui il protagonista, Jacques Lantier, subisce le conseguenze (Zola 2019: 63-64). In effetti è noto che lo scrittore prestava molto credito alle teorie, in voga a quell’epoca, relative all’ereditarietà. Ma Deleuze sostiene che, nel caso specifico di Lantier, le cose sono più complesse: «L’ereditarietà non è ciò che passa attraverso l’incrinatura, ma è l’incrinatura stessa: la frattura o il buco, impercettibili. […] Non trasmette nulla tranne se stessa» (Deleuze 1975: 282). Anche l’istinto (sessuale o omicida) a cui il protagonista cede, con esiti rovinosi per lui e per altri, «non si confonde mai con l’incrinatura, ma intrattiene con essa stretti rapporti variabili: ora la ricopre e rincolla alla meglio, e per un tempo più o meno lungo […]; ora l’allarga, le dà un diverso orientamento che fa esplodere i frammenti» (Deleuze 1975: 282-283). L’incrinatura non opera dunque alla maniera dell’ereditarietà, «non riproduce un “medesimo”, non riproduce nulla, si limita ad avanzare in silenzio, a seguire le linee di minor resistenza, sempre deviando, pronta a cambiare direzione» (Deleuze 1975: 284). Da ultimo, il filosofo ritiene di poter affermare che «l’essenziale di La bête humaine è l’istinto di morte nel personaggio principale, l’incrinatura cerebrale di Jacques Lantier, macchinista di locomotiva» (Deleuze 1975: 286).

Parlare di istinto di morte equivale senza dubbio a chiamare in causa la psicoanalisi. In Différence et répétition, Deleuze ricorda le tesi esposte (o, per meglio dire, prese in esame) da Freud in Al di là del principio del piacere (Freud 1989: 187-249), e tuttavia lo fa soprattutto al fine di contestarle. Così, se il fondatore della psicoanalisi giungeva a ipotizzare un contrasto di fondo tra pulsioni di vita, identificabili con l’eros, e pulsioni di morte, il filosofo nega l’indipendenza di queste ultime: «Non vediamo dunque alcuna ragione per supporre un istinto di morte che si distingua da Eros, sia per una differenza di natura tra due forze, sia per una differenza di ritmo o di ampiezza tra due movimenti. In entrambi i casi, la differenza sarebbe già data, e Thanatos indipendente. Secondo noi, al contrario, Thanatos si confonde interamente con la desessualizzazione di Eros» (Deleuze 1997: 148). Poiché la concezione di Deleuze è di tipo essenzialmente vitalistico, egli non può far altro che arretrare di fronte all’idea che esista un’autonomia delle pulsioni di morte.

Nel contempo, però, egli si rende conto che sarebbe poco corretto pensare all’incrinatura dell’io come se si trattasse unicamente di un fenomeno negativo, di una mera sottrazione di energia, sicché in altri punti del suo libro egli presenta la crepa che si produce nella psiche in maniera del tutto differente, ossia come generatrice di idee: «Per quanto il Cogito rinvii a un Io incrinato, spaccato da parte a parte dalla forma del tempo che lo attraversa, bisogna dire che le Idee formicolano in tale incrinatura, emergono costantemente sui bordi di essa, uscendo e rientrando senza posa, componendosi in mille modi diversi» (Deleuze 1997: 221). Può sembrare contraddittorio conferire all’incrinatura psichica caratteri nel contempo negativi e positivi, ma questa duplicità appartiene alla natura stessa del fenomeno in questione. Chi subisce gli effetti dell’incrinatura si trova suo malgrado a sperimentare qualcosa di eccessivo, che lo destabilizza fin nel profondo. A ciò può reagire in due maniere opposte, o lasciandosi scivolare sulla china della perdita, dell’istinto di morte, oppure trasformando l’incrinatura in uno stimolo, ad esempio per la creazione di concetti filosofici o di opere artistiche.

Infatti l’insorgenza del pensiero innovativo non dipende, secondo Deleuze, da una predisposizione innata o da uno sforzo volontaristico, bensì da uno choc iniziale che si è subito. Già nel suo libro su Proust egli avvertiva che «il torto della filosofia sta nel presupporre in noi una buona volontà di pensare, un desiderio, un amore naturale del vero. Perciò la filosofia arriva soltanto a verità astratte, che non compromettono nessuno e non sconvolgono nulla. […] Tali idee restano gratuite, perché sono nate dall’intelligenza, che conferisce loro una sola possibilità, e non da un incontro o da una violenza che potrebbero garantirne l’autenticità. […] La verità dipende da un incontro con qualcosa che ci costringe a pensare, e a cercare il vero» (Deleuze 1986: 16-17). Dato che Deleuze sta parlando di Proust, si può scorgere una corrispondenza tra la valorizzazione delle idee filosofiche subite rispetto a quelle elaborate razionalmente e il privilegio (conoscitivo, oltre che emotivo) concesso dall’autore della Recherche alla memoria involontaria in confronto a quella volontaria. Ma anche nel diverso contesto di Différence et répétition Deleuze ribadisce che le idee cui si perviene per semplice ragionamento logico hanno un valore limitato: «Manca ad esse una provocazione, che sarebbe quella della necessità assoluta, cioè di una violenza originaria fatta al pensiero, di un’estraneità, di un’inimicizia che sola lo farebbe uscire dal suo stupore naturale o dalla sua eterna possibilità: […] non c’è pensiero se non involontario, costrizione suscitata nel pensiero» (Deleuze 1997: 182).

Il fatto che la violenza subita dalla psiche non raggiunga necessariamente l’individuo quando si trova nel pieno possesso delle proprie forze fisiche e mentali, ma possa pure esercitarsi su persone in apparenza deboli verrà chiarito in opere successive, a cominciare da Dialogues. In quel libro leggiamo che, «attraverso ogni combinazione fragile, è una potenza di vita ad affermarsi, con una forza, un’ostinazione, una perseveranza nell’essere che sono impareggiabili. È curioso come i grandi pensatori abbiano una vita personale fragile, una salute molto incerta, e al tempo stesso innalzino la vita allo stato di potenza assoluta o di “grande Salute”» (Deleuze & Parnet 1998: 11-12) [4]. Così, parlando dei filosofi a cui si sente più legato, primi fra tutti Spinoza e Nietzsche, Deleuze osserva: «Tutti questi pensatori hanno una costituzione fragile, eppure sono attraversati da una vita insuperabile. Procedono solo per potenza positiva, e di affermazione. Hanno una sorta di culto della vita» (Deleuze & Parnet 1998: 21). È ammirevole la discrezione che induce il pensatore francese a non dire nulla riguardo al proprio stesso caso, che è quello di una persona afflitta, per gran parte dell’esistenza, da seri problemi di salute.

Il discorso non è valido solo per il filosofo, ma anche per l’artista. Quest’ultimo – si legge in un’altra opera – è qualcuno che «ha visto nella vita qualcosa di troppo grande, di troppo intollerabile anche», ed è proprio questa esperienza a renderlo «un veggente, un diveniente» (Deleuze & Guattari 1996: 176). Occorre dunque essersi trovati ad affrontare una dura prova: «Per aver raggiunto il percetto come “la fonte sacra”, per aver visto la Vita nel vivente o il Vivente nel vissuto, il romanziere o il pittore tornano con gli occhi rossi, col fiato corto» (Deleuze & Guattari 1996: 177) [5]. Sotto questo profilo, dunque, non c’è differenza tra il pensatore, che lavora con i concetti, e l’artista, che invece ha a che fare con i percetti. «In tal senso gli artisti sono come i filosofi, hanno spesso una salute troppo fragile; non a causa delle malattie o delle nevrosi, ma perché hanno visto nella vita qualcosa di troppo grande per chiunque, di troppo grande per loro, e che ha impresso su di essi il sigillo discreto della morte. Ma questo è anche la fonte o il respiro che consente loro di vivere, attraverso le malattie del vissuto (è ciò che Nietzsche chiamava salute)» (Deleuze & Guattari 1996: 178).

Anche nell’ultimo libro pubblicato in vita, Critique et clinique, il filosofo tornerà a ribadire la propria convinzione, parlando stavolta in maniera più specifica degli autori di opere letterarie: «Non si scrive con le proprie nevrosi. La nevrosi, la psicosi non sono passaggi di vita, ma stati in cui si cade quando il processo è interrotto, impedito, chiuso. […] Perciò lo scrittore in quanto tale non è malato, ma piuttosto medico, medico di se stesso e del mondo. Il mondo è l’insieme dei sintomi di una malattia che si confonde con l’uomo. La letteratura appare allora come un’impresa di salute: non che lo scrittore abbia necessariamente una salute vigorosa […], ma gode di un’irresistibile salute precaria che deriva dall’aver visto e sentito cose troppo grandi, troppo forti per lui, irrespirabili, il cui passaggio lo sfinisce, e tuttavia gli dischiude dei divenire che una buona salute dominante renderebbe impossibili» (Deleuze 1996: 16).

In queste stesse frasi non mancano gli echi letterari. Così la formula «cose troppo grandi, troppo forti per lui», presuppone forse, da parte di Deleuze, la reminiscenza di una lettura di Proust: infatti, nel romanzo giovanile incompiuto Jean Santeuil, il protagonista manifestava le proprie incertezze e paure pensando: «Il mondo è troppo complicato per me, la vita è troppo forte per me» (Proust 1976: 63). Quanto poi all’idea secondo cui lo scrittore non va considerato come malato bensì come terapeuta, era già stata formulata da un altro scrittore caro al filosofo, ossia Artaud, che parlando a nome degli alienati (categoria a cui sentiva di appartenere) dichiarava: «Noi che il dolore ha fatto viaggiare nella nostra anima alla ricerca di un luogo di calma a cui aggrapparci, alla ricerca della stabilità nel male come gli altri nel bene. Noi non siamo folli, siamo dei medici meravigliosi» (Artaud 2004: 128). Un terzo riferimento, stavolta reso esplicito da Deleuze, è al testo in cui Michaux, riferendosi alla propria raccolta di brani narrativi e poetici dal titolo Mes propriétés, dichiara di averla composta «per la mia salute. Senza dubbio non si scrive per un motivo diverso. Non si pensa in altro modo. […] Questo libro, quest’esperienza che pare dunque provenire tutta dall’egoismo, mi spingerei fino a dire che è sociale, a tal punto si tratta di un’operazione alla portata di tutti e che sembra dover essere così vantaggiosa per i deboli, i malati e malaticci, i bambini, gli oppressi e i disadattati di ogni genere. In tal modo, vorrei essere stato utile almeno a quei sofferenti immaginosi, involontari, perpetui» (Michaux 1998: 511-512) [6].

Si può dire pertanto che aver subito una certa incrinatura a livello psichico, o comunque l’aver fatto esperienza di qualcosa che destabilizza il soggetto percipiente, sottoponendolo a un eccesso di dolore (o magari di gioia), se può in certi casi indebolirne le difese, così da indurlo a cedere a pulsioni mortifere, in altri e più fortunati casi può conferirgli delle capacità di pensiero e di creazione che in precedenza erano per lui inaccessibili. Deleuze elogia ad esempio scrittori americani come Fitzgerald e Lowry perché, a suo dire, hanno colto appieno la potenza della vita e, per poterla sopportare, hanno fatto ricorso all’alcol. Questo ha consentito ad essi di trasmettere, nella scrittura letteraria, la loro particolare visione, ma evidentemente ha comportato anche dei rischi, poiché in effetti occorrerebbe sempre «fare in modo che la linea di fuga non si confonda con un puro e semplice movimento di autodistruzione» (Deleuze & Parnet 1998: 44). Infatti, quando la linea di fuga si volge in linea di morte, l’esistenza, e con essa la scrittura, divengono impraticabili. «Perché si scrive? Il fatto è che non si tratta di scrittura. Può darsi che lo scrittore abbia una salute fragile, una costituzione debole. Ciò non toglie che sia proprio l’opposto del nevrotico: una sorta di grande Vivente (alla maniera di Spinoza, di Nietzsche o di Lawrence), anche se è soltanto troppo debole per la vita che lo attraversa o gli affetti che passano in lui» (Deleuze & Parnet 1998: 55). Occorre dunque saper trasformare l’incrinatura iniziale in una creativa linea di fuga, ma occorre anche, mentre si è impegnati a tracciare tale linea, imparare a conoscere «i pericoli che vi si corrono, la pazienza e le precauzioni che bisogna impiegare, le correzioni che bisogna apportare di continuo» (Deleuze & Parnet 1998: 44). Solo così, secondo Deleuze, l’atto di creazione giungerà a buon fine, e il pensatore o lo scrittore potranno dire di essere riusciti a esprimere la potenza, nel contempo terribile ed esaltante, della vita.

di Giuseppe Zuccarino

.

.

Bibliografia

Artaud, A. (2004). Sûreté générale - La liquidation de l’opium. In Œuvres. Paris: Gallimard, 2004, 126-128.

Deleuze, G. (1986). Marcel Proust e i segni. Torino: Einaudi.

Id. (1975). Zola e l’incrinatura. In G. Deleuze, Logica del senso. Milano: Feltrinelli, 281-291.

Id. (1997). Differenza e ripetizione. Milano: Cortina.

Id. (1996). Che cos’è la filosofia? Torino, Einaudi, 1996.

Deleuze, G. & Parnet, C. (1998). Conversazioni. Verona: Ombre corte.

Deleuze, G. & Guattari, F. (2017). Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Napoli-Salerno : Orthotes.

Id. La littérature et la vie, in Critique et clinique, Paris, Éditions de Minuit, 1993, pp. 11-17 (tr. it. La letteratura e la vita, in Critica e clinica, Milano, Cortina, 1996, pp. 13-19).

Deleuze G. (2004). L’abbecedario di Gilles Deleuze, Roma: DeriveApprodi.

Fitzgerald, F. S. (2010), Il crollo. Adelphi: 2010.

Freud, S. (1989). Al di là del principio del piacere. in Opere, vol. 9. Torino: Bollati Boringhieri, 187-249.

Hölderlin, F. (2019). Note all’«Edipo». In Prose, teatro e lettere, Milano: Mondadori, 763-773.

James, H. (1984). La fonte sacra. Torino: Einaudi.

Kant, I. (1995),.Critica della ragione pura. Milano: Adelphi.

Lowry, M. (1961). Sotto il vulcano. Milano: Feltrinelli.

Michaux, H. (1998), Postface a Mes propriétés. In La nuit remue, in Œuvres complètes, vol. I. Paris: Gallimard, 511-512.

Nietzsche, F. (1991), La gaia scienza. in Opere, vol. V, tomo II. Milano : Adelphi, 13-323.

Proust, M. (1976), Jean Santeuil, Torino : Einaudi.

Zola, É (2019). La bestia umana, Milano: Rizzoli.

.

.

[1] Al passo si rimanda in Deleuze 1997: 115.

[2] Si avverte che i passi delle traduzioni italiane cui si rimanda vengono spesso citati con modifiche.

[3] Cfr. Zola 2019; Scott Fitzgerald 1961. Sul racconto di Fitzgerald, si veda anche Deleuze & Guattari 2017: 287-289.

[4] L’espressione citata da ultimo fra virgolette rimanda a un concetto nietzschiano: cfr. l’aforisma La grande salute, in Nietzsche 1991: 307-309.

[5] La fonte sacra è il titolo di un romanzo di Henry James del 1901 (1984).

[6] Deleuze rimanda a queste pagine in Deleuze & Guattari 1997: 163 e in Deleuze 1996: 16.

-

Filosofia del gesto

Recensioni / Giugno 2021Diceva Peirce che il pensiero di uno scrittore vivente risiede maggiormente nelle copie stampate dei suoi libri piuttosto che nel suo cervello (CP 7.364). Ovviamente, con questa formulazione, Peirce non voleva affatto mettere in luce la mera dimensione quantitativa della produzione di un autore, quanto piuttosto sostenere che è nella pratica di scrittura – condivisa, corporea, intersoggettiva e proprio per questo valutabile e aperta al dibattito – che si discutono le idee, che i pensieri acquisiscono corpo e che diventa possibile saggiarne la consistenza e l’effettività pratica. La filosofia del gesto di Giovanni Maddalena, nella versione italiana appena pubblicata, conferma in qualche modo questa idea del pragmatista americano. Mentre The Philosophy of Gesture, uscito nel 2015 per la prestigiosa casa editrice McGill, si presentava come un testo più corposo e tecnico, la versione italiana è invece più agile e diretta e nasce dall’esigenza di far arrivare la proposta teoretica di questo testo ad un pubblico più ampio di quello degli studiosi e degli specialisti del pragmatismo. Giovanni Maddalena è professore ordinario di filosofia teoretica all’università del Molise e si occupa principalmente di pragmatismo americano, della semiotica di Charles Peirce, della logica della continuità e dello studio dei grafi esistenziali.

Per inquadrare agilmente la struttura di questo testo, si potrebbe dire che è suddiviso in due parti. Con un piccolo nota bene però: che con questa operazione – e dunque con questo gesto – si è già tradita in qualche modo la complessità e la sinteticità di questo nuovo modo di intendere la pratica gestuale, dove teoria e prassi, mente e corpo, comunicazione e pensiero sono già da sempre coinvolti in un’unità dinamica e creativa.

Nella prima parte Maddalena discute, sul versante teoretico, in quale senso quello del gesto sia un nuovo paradigma di ragionamento sintetico. Nella seconda parte, invece, l’autore fornisce un ventaglio di applicazioni pratiche entro cui questo nuovo paradigma di ragionamento può muoversi e contribuire, dalle riflessioni sulla tecnologia alla religione, dal diritto alla pedagogia.

Sin dalle prime pagine, questo testo presenta le ragioni per cui è necessario pensare ad una filosofia del gesto: l’obiettivo polemico di questo nuovo paradigma di ragionamento è infatti il come della distinzione kantiana tra analitico e sintetico. Nella Critica della ragion pura, Kant definisce analitico quel giudizio che, basandosi sul principio di contraddizione, presenta le caratteristiche di necessità e universalità; definisce invece sintetico quel giudizio che, basandosi sull’esperienza, permette di acquisire nuove conoscenze. Di più: partendo da questa distinzione, Kant si chiedeva se fosse possibile trovare dei giudizi che fossero allo stesso tempo universali, necessari e sintetici. Secondo Kant, i giudizi della matematica e della geometria (si ricordi il famoso esempio 7+5=12) incarnano la struttura dei giudizi sintetici a priori, poiché permettono di conoscere un contenuto nuovo senza però dover rinunciare alla necessità e all’universalità. La critica che Maddalena rivolge a Kant è che i giudizi sintetici a priori, per come vengono intesi e esposti da Kant, hanno caratteristiche di universalità e necessità ristrette. Si applicano cioè solamente ad un certo tipo di spazio e di tempo. In breve, “la sintesi a priori kantiana si appoggia su uno schema tutto-parte che è identico a quello dell’analitica…La sintesi dunque funziona, cioè mantiene universalità e necessità, perché è analitica” (p. 26).

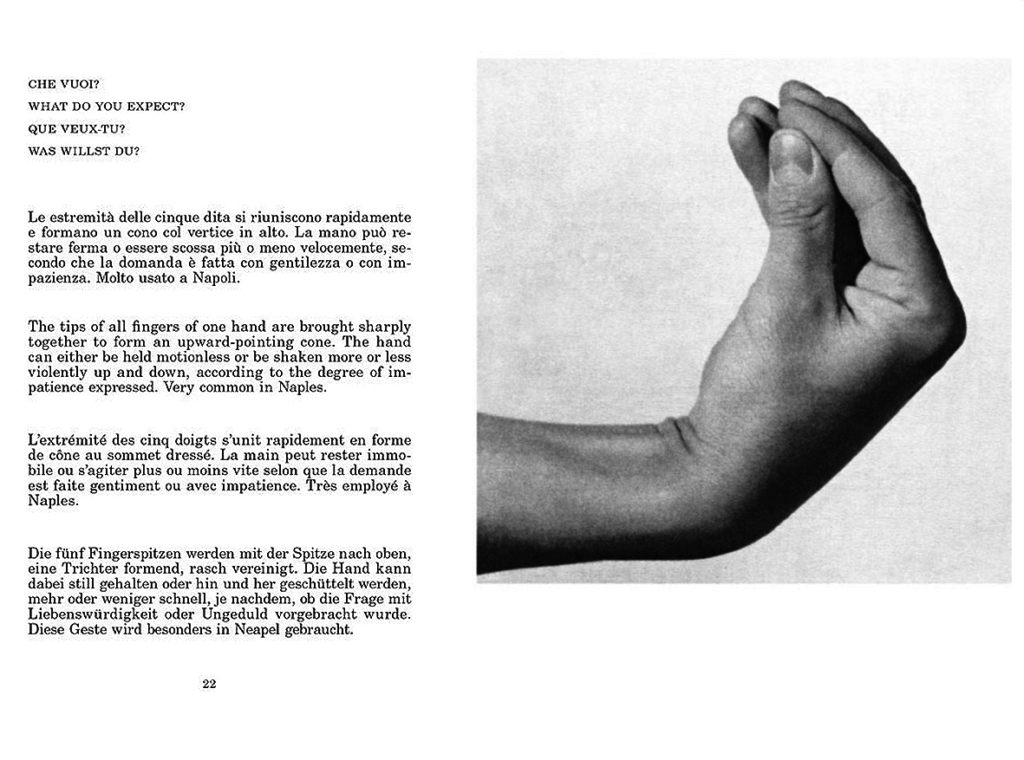

Oltre a Kant, vi è poi un altro obiettivo polemico di cui occorre fare menzione per comprendere il quadro teorico entro cui si colloca la filosofia del gesto. Dopo un breve storia della gestualità volta a scardinare l’idea antica e moderna che i gesti costituiscano un linguaggio primordiale e incoativo, Maddalena si confronta con i gesture studies e quindi con la classificazione dei gesti di Adam Kendon. Secondo Kendon, i gesti si suddividono in 1) gesticolazione, 2) gesti language-like, 3) pantomine, 4) emblemi, 5) lingue segnate.

Maddalena riconosce il contributo di autori come Kendon e Austin nell’averci insegnato che si possono fare cose con le parole, ma intende, attraverso gli strumenti concettuali della teoria segnica di Peirce, mostrare la necessità di allargare questo paradigma di ragionamento, assumendo un diverso approccio per trattare la complessità delle pratiche gestuali: “i problemi classici dello studio dei gesti, i tipi vecchi e nuovi di parallelismo e continuismo, possono in questo modo essere compresi senza creare alternative: la gesticolazione è un modo di conoscere ma l’aspetto simbolico-linguistico riveste una parte fondamentale affinché tali gesti giungano a una completezza” (p. 94).

È vero che in questo testo le sottili analisi della semiotica di Peirce sono maggiormente lasciate sullo sfondo rispetto al precedente Philosophy of Gesture; è altrettanto vero che sarebbe impossibile prescindere dal progetto peirciano per comprendere la struttura di questo testo. Uno dei meriti di questo testo sta proprio nel vedere la teoria del segno di Peirce come un punto di rottura con la filosofia kantiana e in particolare, con la distinzione tra fenomeno e noumeno, così come tra sintetico e analitico.

Per descrivere al meglio in cosa consista questo nuovo paradigma di ragionamento, Maddalena, in contrasto con Kant, ci invita a guardare la sintesi non come “il rovesciamento dell’analisi ma come un processo originale per cui conosciamo mentre facciamo e mentre comunichiamo” (p. 9).

Il ragionamento, sostiene Maddalena, non è bipartito ma tripartito e pendolare e comprende l’ambito analitico, quello sintetico e, infine, quello vago. Sintetico è il ragionamento che riconosce l’identità nel cambiamento mentre invece quello analitico è il ragionamento che la perde. Il giudizio vago rappresenta la transizione tra l’analitico e il sintetico, il confine liminare tra il riconoscimento e la perdita dell’identità nel cambiamento. Delinea dunque una zona del ragionamento ancora inarticolata. La nozione di identità in mutamento è fondamentale per comprendere la critica che Maddalena rivolge alle filosofie della coscienza così come per strutturare questo nuovo paradigma gestuale. In ambito matematico, il termine mutamento si traduce con “continuo” ed è per questo motivo che i punti da tenere fermi per capire l’urgenza di ragionamento sintetico gestuale sono l’identità e il continuo.

Entrando nel vivo della strutturazione del gesto, Maddalena ne distingue due aspetti, uno semiotico e uno fenomenologico: più nello specifico, per quanto riguarda il versante semiotico, il gesto, secondo la celebre tripartizione peirciana, si compone di icona, indice e simbolo. Iconico è quel segno che rappresenta il proprio oggetto per similarità, indicale quello che lo rappresenta per connessione diretta mentre simbolico è quel segno che richiede una mediazione interpretativa per poter rappresentare il suo oggetto. Sul versante fenomenologico (o, come direbbe Peirce, faneroscopico), il gesto si articola in firtsness, secondness e thirdness. Queste tre categorie traducono sul piano fenomenologico i tre modi del segno prima accennati “ma ne sottolineano la trasmissione del significato” (p. 39). La dimensione fenomenologica permette di intendere simultaneamente le modalità del segno e la pratica comunicativa che le istanzia.

Un gesto è completo quando produce una sintesi, cioè quando operano in completa sintonia sia gli aspetti semiotici che quelli fenomenologici, permettendo di acquisire un nuovo significato. Un gesto è invece incompleto quando non vi è una piena collaborazione di questi aspetti e dunque non è possibile produrre una sintesi completa. Ovviamente, precisa Maddalena, seppure incompleti, tali gesti non sono però inutili; anzi, “coincidono con gran parte delle nostre azioni ed hanno una funzione” (p. 37).

A questa gran parte delle nostre azioni occorre accennare, facendo così emergere la trattazione applicativa di questo nuovo paradigma di ragionamento, fondato sulla struttura semiotico-fenomenologica dei gesti completi e incompleti. Anche se il focus del testo è rivolto alla distinzione tra analitico e sintetico e alla sua riformulazione, non bisogna dimenticare la terza partizione del ragionamento, ossia la vaghezza. Il ragionamento vago è infatti un costituente irriducibile del gesto poiché rappresenta il punto di partenza di ogni azione e dunque di ogni pratica gestuale. La dimensione vaga mette in luce l’orienza del significato, la potenziale qualità differenziantesi che, in the long run, condurrà alla costituzione di una generalità significante. Certo la conoscenza umana è fallibile, sempre in difetto e correggibile: in breve, in cammino. Quello che però non bisogna omettere da questo racconto è che il nostro rapporto quotidiano con il mondo è costantemente regolato da un groviglio di certezze, di abiti cristallizzati e di pratiche per lo più non tematizzate che ci permettono un incontro gestuale e corporeo con esso. Uno dei contribuiti a mio parere più interessanti di questo testo sta nel riconoscere che “il nostro modo di affrontare, conoscere e comunicare la realtà è innanzi tutto vago” (p. 47). L’origine del significato è vaga poiché è praticamente certa, o meglio, stabilizzata da una parte della conoscenza che “ha a che fare il corpo, con l’esistenza, con l’azione” (p. 7).

In questo senso occorre considerare le riflessioni di Maddalena sul lavoro, inteso come “modo quotidiano di ragionare sinteticamente” (p. 81), capace di offrire una comprensione della propria identità e di quella altrui grazie alla prospettiva simbolica che accompagna lo sforzo del lavoro. Oppure l’analisi che l’autore rivolge al mondo della tecnologia e del digitale, vedendo la tecnologia come il motore del pensiero e gli strumenti tecnologici come prolungamenti macchinici dei nostri gesti.

In conclusione, concluderei questa recensione con una citazione di Nietzsche, tratta dallo Zarathustra e dedicata ironicamente ai dispregiatori del corpo, che ben sintetizza l’impianto e la tonalità pragmatista di questo libro: “V’ha maggior ragione nel tuo corpo, che non ne contenga la tua miglior sapienza. E chi sa mai perché il tuo corpo ha proprio bisogno della tua miglior sapienza?”.

di Rocco Monti

-

I diari segreti di Wittgenstein

Recensioni / Marzo 2021A distanza di oltre trent’anni dalla prima traduzione italiana per Laterza, Meltemi ripubblica i Diari segreti di Ludwig Wittgenstein, formidabile documento di un’epoca, di una temperie culturale, di una vita. Scritte durante la Prima guerra mondiale, mentre il filosofo era impegnato come volontario al fronte, le annotazioni qui pubblicate costituiscono una parte degli appunti presi da Wittgenstein nel periodo 1914-1916. Ma, come suggerisce il titolo, questi diari hanno la particolarità di essere scritti in codice: «dividendo la sequenza alfabetica a metà, Wittgenstein sostituiva simmetricamente le lettere, vale a dire al posto della “a” (prima lettera) scriveva la “z” (ultima), al posto della “b” la “w” ecc., e viceversa» (p. 160). Appunti criptati, dunque, il cui contenuto si rivela da subito molto personale: sfoghi sulle condizioni di vita in guerra, considerazioni sui commilitoni («le persone con cui sto, più che volgari, sono incredibilmente limitate!», 8.5.’16), resoconti sull’avanzamento della riflessione filosofica (indicata da Wittgenstein semplicemente come «il lavoro»), ma anche preghiere («Oggi dormo sotto il fuoco della fanteria, e probabilmente perirò. Dio sia con me! Per sempre. Amen», 16.5.’16), meditazioni sul senso della vita, unitamente a più prosaiche descrizioni delle pratiche igieniche e delle abitudini sessuali del filosofo. La condizione materiale del linguaggio cifrato e la qualità dei contenuti convinsero Elisabeth Anscombe e George H. von Wright, esecutori letterari di Wittgenstein, a non includere queste annotazioni nell’edizione dei Quaderni 1914-1916, i cui appunti provengono dagli stessi taccuini ma sono scritti in chiaro. Come scrive nella prefazione Luigi Perissinotto, la mancata inclusione di questi materiali nell’edizione dei Quaderni costituisce un importante capitolo della ricezione del pensiero di Wittgenstein e risponde a precise scelte di ordine interpretativo: secondo Anscombe evidentemente la biografia doveva essere tenuta ben distinta dal pensiero filosofico, evitando commistioni mosse da indebiti pruriti voyeuristici.

Quello che Anscombe sembra qui suggerire è che solo una malsana e ben poco filosofia curiosità poteva giustificare la pubblicazione di annotazioni che lo stesso Wittgenstein aveva inteso proteggere con un codice, lasciandoci così intendere che esse non dovessero essere divulgate. Non è facile, tuttavia, condividere questo atteggiamento. Innanzitutto, perché esso si basa sull’assunto, tutt’altro che scontato, che nel lascito di un filosofo il materiale privato (il personale) sia sempre facilmente distinguibile dal pubblico (dal filosofico). Forse questo vale per alcuni filosofi o tipi di filosofi, ma non è affatto certo che valga anche per Wittgenstein o per quel tipo di filosofo che egli era o aspirava a essere (p. 14).

Perissinotto argomenta in maniera convincente a favore della ‘filosoficità’ degli appunti personali di Wittgenstein, nell’ottica di una confluenza tra vita e pensiero che tende all’indiscernibilità dei due poli. Sono due in particolare le circostanze riportate nei Diari segreti che vengono indicate come particolarmente significative sul piano teoretico: la lettura di Nietzsche, e più precisamente dell’ottavo volume dell’opere (quello contenente l’Anticristo), e la ‘svolta’ del luglio 1916, in cui Wittgenstein prospetta una connessione tra le sue ricerche sulla logica e la tematica etica, che diventerà preponderante nelle proposizioni conclusive del Tractatus logico-philosophicus.

Partiamo da quest’ultimo punto. Il 6 luglio 1916 Wittgenstein annota in una pagina di quelli che diventeranno i Diari segreti: «Nell’ultimo mese ho avuto colossali strapazzi. Ho riflettuto a lungo su ogni cosa possibile, però stranamente non riesco a stabilire una connessione con i miei ragionamenti matematici». Il giorno dopo però aggiunge: «Ma la connessione verrà stabilita! Ciò che non può dirsi, non può dirsi”». Senza trascurare l’evidente assonanza tra questa ultima esclamazione e la prop. 7 del Tractatus, è interessante qui accostare la pagina criptata alla pagina in chiaro, quella pubblicata nei Quaderni 1914-1916. Già l’annotazione dell’11 giugno introduceva riflessioni su Dio e sul fine della vita apparentemente estranee all’indagine filosofica fino ad allora condotta da Wittgenstein. Gli appunti del 5 luglio e dei giorni immediatamente successivi testimoniano un approfondimento di questo genere di riflessioni, che potrebbero sembrare osservazioni vibranti ma estemporanee o in ogni caso non connesse in maniera organica al resto delle riflessioni, di ordine logico-matematico. La pagina dei Diari segreti in questo caso chiarisce come lo stesso autore considerasse i due versanti del suo pensiero destinati a connettersi. Difficile negare dunque il valore filosofico di un appunto che, sebbene criptato (e dunque, secondo i curatori dei Quaderni, strettamente personale), risulta della massima importanza sul piano interpretativo.

L’altra circostanza cui si faceva riferimento, la lettura di Nietzsche condotta da Wittgenstein al fronte, risulta ancora più evidente e dimostra non soltanto l’interesse filosofico dei Diari, ma anche la già menzionata indiscernibilità tra vita e pensiero. Durante la sua esperienza come volontario, Wittgenstein legge alcuni autori che si riveleranno particolarmente significativi per il suo lavoro. Nei Diari vengono citati Tolstoj, Emerson e, appunto, Nietzsche:

Nella mattina ho marcato visita a causa del piede: distorsione muscolare. Non ho lavorato molto. Ho comprato l’ottavo tomo di Nietzsche e ne ho letto una parte. Sono rimasto fortemente colpito dalla sua avversità al cristianesimo. Perché anche nei suoi scritti è contenuto qualcosa di vero. Certamente il cristianesimo è l’unica via sicura per la felicità. Ma che succede se si rifiuta quel tipo di felicità?! Non sarebbe meglio andare tristemente alla deriva nella lotta senza speranza contro il mondo esterno? Ma una vita del genere è priva di senso. E perché non condurre una vita senza senso? È indegno? Come si accorda questo con il punto di vista rigorosamente solipsistico? Ma cosa devo fare affinché la mia vita non vada sprecata? Devo sempre essere cosciente dello spirito – esserne sempre cosciente – (8.12.’14).

Un filosofo che legge un altro filosofo è una circostanza evidentemente non solo biografica, così come sostiene Perissinotto. Ma un antifilosofo che legge un altro antifilosofo è un evento in cui teoria e vita tendono a coincidere. È questo il punto di partenza dell’interpretazione di Wittgenstein proposta da Alain Badiou, che inserisce l’autore del Tractatus nell’album di famiglia degli antifilosofi, accostandolo in questo modo proprio a Nietzsche e citando esplicitamente la lettura dell’Anticristo condotta da Wittgenstein al fronte. Scrive Badiou, dopo aver ricordato l’appunto wittgensteiniano citato poc’anzi:

La nostra prima domanda sarà: qual è questa “parte di verità” che Wittgenstein riconosce nelle imprecazioni di Dioniso contro il Crocifisso? E la seconda: che cosa può mai essere il cristianesimo di Wittgenstein se, a dispetto di questa “parte”, egli viene profondamente ferito dalla legislazione anticlericale del pazzo di Torino? Domande decisive, se si considera che Nietzsche e Wittgenstein in questo secolo, l’uno dopo l’altro, hanno dato il la a una certa forma di disprezzo filosofico per la filosofia (Badiou 2018, p. 17).

Il nome di questo disprezzo filosofico per la filosofia è, secondo Badiou, antifilosofia; le tre caratteristiche principali di quest’ultima sono rintracciabili, secondo il filosofo francese, tanto in Nietzsche quanto in Wittgenstein: «Una critica linguistica, logica, genealogica, degli enunciati della filosofia […]. Riconoscimento della non riducibilità della filosofia, in ultima istanza, alla sua apparenza discorsiva, alle sue proposizioni, alla sua fallace esteriorità teorica. […] L’appello fatto, contro l’atto filosofico, a un altro atto radicalmente nuovo che verrà detto sia, in modo equivoco, filosofico […] sia, più onestamente, sopra-filosofico e perfino a-filosofico» (Badiou 2018, pp. 18-19). Nel compimento di questo atto che, secondo Badiou, nel caso di Wittgenstein consiste nell’accesso a una «vita santa», si consuma quella perfetta saldatura tra biografia e teoresi che rende la distinzione tra le due inservibile. Di nuovo, sottolinea Badiou, questa saldatura paradossalmente viene suggerita a Wittgenstein da Nietzsche: «il cristianesimo designa la vita ordinata al suo senso indicibile, la vita “bella”, che è la stessa cosa della vita santa. Esso è sinonimo di felicità. Wittgenstein lo scriveva già nel suo diario, a proposito di Nietzsche. Poiché continuava: “Il cristianesimo è l’unica via sicura per la felicità”» (Badiou 2018, p. 24).

Sulla scorta dell’interpretazione di Badiou, e riprendendo le parole di Perissinotto, appare chiaro come la comprensione di quel tipo di filosofo (un antifilosofo?) che Wittgenstein era, o avrebbe voluto essere, non solo non può prescindere dal materiale biografico a nostra disposizione ma, più radicalmente, deve tenere in conto il proposito del pensatore in questione: quello di superare la dimensione esclusivamente teorica della filosofia, in vista della produzione di un atto che coinvolga l’esistenza e la trasformi in una vita santa, vale a dire felice e compiuta. In quest’ottica, la ripubblicazione dei Diari segreti risponde a un bisogno degli studiosi del pensiero (e della vita) di Wittgenstein, un bisogno che non può essere di certo derubricato a mera curiosità. E forse su questo, possiamo aggiungere, lo stesso filosofo che scriveva «sì, il mio lavoro s’è esteso dal fondamento della logica all’essenza del mondo» (Wittgenstein 1964, p. 181) sarebbe stato d’accordo.

di Stefano Oliva

.

.

Bibliografia

A. Badiou, L’antifilosofia di Wittgenstein, traduzione postfazione di S. Oliva, Mimesis, Milano-Udine 2018.

L. Wittgenstein, Quaderni 1914-1916, in Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino 1964.

-

Che la teoria sia sede di conflitti, anche aspri, esiziali e ultimativi, tanto da trascinare con sé e pregiudicare in profondità l’obiettività (presunta) dei contendenti, è cosa nota da almeno duecento anni a questa parte (da Hegel in poi). Che il sapere, allo stesso modo, configuri un’occasione per la riproduzione di sistemi di dominio di varia natura, facendosi spesso occasione di esclusione, marginalizzazione e oppressione, anche questo è diventato ormai un truismo della teoria critica contemporanea, informata come è, persino quando non lo dichiara apertamente, da marxismo, freudismo e nietzschianesimo (i quali hanno fatto nello scorso secolo il loro lavoro di decisiva persuasione). Che questa consapevolezza diffusa e diversamente articolata vada poi trasformata in una pratica pedagogica alternativa, incentrata sulla funzione guaritrice della teoria, è invece cosa ben meno scontata e largamente disattesa, nei fatti, da coloro che coltivano e insegnano discipline teoriche in ambito umanistico. Ora, è di questa esigenza, elevata a principio euristico cardinale, che si fa portatore Insegnare a trasgredire. L’educazione come pratica della libertà di bell hooks, recentemente pubblicato in italiano da Meltemi (2020, 18 euro). Il volume, tradotto da feminoska, nota attivista transfemminista nostrana, prefato da Rahel Sereke e Mackda Ghebremariam Tesfaù, anche loro attiviste della blackness italiana, e seguito da un breve intervento del Gruppo Ippolita, che dirige la collana di Culture radicali in cui è apparso, si segnala innanzitutto per il tono, caratteristico della scrittura saggistica dell’autrice, lontano anni luce dagli stilemi e dai tic della ricerca accademica standard. Al secolo Gloria Jean Watkins, l’autrice, femminista africano-americana, è infatti la rappresentante forse più esemplare di un orientamento della ricerca contemporanea che incentra la propria operatività sull’«enfasi sulla voce» (p. 183) personale e che concepisce, di conseguenza, la «teoria come pratica sociale dal valore libertario» (p. 99). Partendo dalla constatazione di una discrasia fondamentale tra pratica e teoria che affligge il pensiero occidentale, riflessa oggigiorno nell’introduzione nei programmi educativi di argomenti progressisti a cui non fa seguito tuttavia un adeguato mutamento del processo pedagogico, bell hooks discute infatti in maniera dettagliata il modo in cui ogni soggetto, e anzi, meglio: ogni corpo, è sempre implicato in un vissuto che lo colloca necessariamente da una certa parte della barricata, con buona pace di quell’universalità del sapere che è spesso null’altro che il nome attribuito al posizionamento dell’uomo bianco occidentale eterosessuale.

Il libro è articolato in saggi, i quali procedono in maniera concentrica intorno a uno stesso perno: dare spazio, letteralmente e metaforicamente, a coloro che un certo regime di verità – quello, appunto, dei saperi accademici – ha espulso con certosina meticolosità dal novero dei soggetti autorizzati a far risuonare la propria esperienza, i soggetti supposti non sapere. Il piano autobiografico diventa così terreno di verifica sperimentale della proposta di bell hooks, fondata come è sulla rivendicazione di un «accesso significativo alla verità» (p. 61) per tutti/e coloro ai quali e alle quali esso è stato in qualche modo negato. Il racconto della propria formazione prima nelle scuole nere degli anni Sessanta, dove «l’apprendimento e la vita della mente» erano «un atto contro-egemonico, un gesto fondamentale di resistenza alle strategie di colonizzazione razzista bianca» (p. 32), poi nelle scuole desegregate, dove al contrario «improvvisamente, la conoscenza riguardava solo l’informazione» (p. 33), così come la sua esperienza diretta di insegnante, dapprima nelle università private e poi in quelle statali, diventa perciò il filo conduttore di un’inchiesta sulla necessità di abbandonare la concezione «depositaria dell’educazione» in favore di una pratica dell’istruzione in cui «la volontà di sapere» va sempre a braccetto con «la volontà di diventare» (p. 51). Di diventare che cosa? La risposta è netta: capaci di vivere più intensamente la propria esistenza perché, infine, più liberi/e. Il nome di questa pratica, «pedagogia impegnata», va allora inteso nel suo duplice senso: impegnata nei temi e nelle forme, sul piano dell’enunciato ma anche, ancora più significativamente, sul piano dell’enunciazione, dell’insieme dei presupposti pragmatici grazie ai quali parlare non è mai un atto neutro, un semplice comunicare contenuti cognitivi resecati dal resto della vita delle persone, ma sempre anche un atteggiarsi concretamente rispetto alle costellazioni di poteri che informano ogni società. La «narrativa confessionale» e la «discussione digressiva» diventano allora, nel concreto della scrittura come dell’insegnamento, lo strumento principale di tematizzazione della propria condizione, ciò mediante cui «rivendicare una forma di conoscenza» (p. 183) di cui tutti e tutte, studenti e studentesse compresi, possono parlare, sentendosi autorizzati a farlo. D’altronde, ne va di una messa in mora della stessa logica dicotomica che organizza le nostre società, in cui sembra si debba sempre sacrificare qualcosa per accedere al potere che le diverse istituzioni (educative, economiche, politiche ecc.) consentono di beneficiare a chi ne fa parte: «questo processo [l’essere partecipanti attivi nel percorso pedagogico] non è semplice: ci vuole coraggio per abbracciare una visione di completezza dell’essere che non rafforza la narrazione capitalista che suggerisce, invece, che sia sempre necessario rinunciare a qualcosa per ottenerne un’altra» (p. 217).

bell hooks Ecco allora che uno dei meriti di bell hooks consiste nella capacità di mettere sistematicamente in tensione due aspetti, la razza e il genere, i quali si intersecano spesso, anche all’interno degli ambienti femministi, secondo geometrie tutt’altro che invariabili. Come racconta ampiamente la studiosa, questa linea di frattura interna al campo femminista ha determinato in passato una esclusione programmatica dell’esperienza femminile nera, che, con le sue peculiarità, di razza e di classe, non risponde al tipo della femminista bianca, spesso proveniente da contesti economici e culturali privilegiati. «Eravamo prima donne o nere?» (p. 158), si chiede allora sintomaticamente bell hooks, dando un contributo imprescindibile anche alla «decostruzione della donna come categoria analitica», alla critica dell’«esperienza della donna universalizzata» (p. 124). Il suo invito è dunque a parlare di genere in modo più complesso, tenendo conto della doppia emarginazione, da parte delle femministe bianche e del patriarcato nero, di cui sono state vittime le donne nere (e di colore in generale) nel momento in cui hanno, anche a livello accademico, rivendicato il proprio punto di vista. Scritto in una forma quasi diaristica, Insegnare a trasgredire conduce perciò il lettore in una sorta di progressiva coscientizzazione – termine che la scrittrice riprende dalla pedagogia libertaria di Paulo Freire, vero e proprio punto di riferimento della sua riflessione – concernente il proprio posizionamento nei riguardi del sapere, costringendo chi scrive a chiedersi in che misura possa essere titolato a esprimersi su un libro simile, senza arrogarsi al contempo un diritto di parola che non muove, almeno di primo acchito, da un’esperienza in prima persona analoga a quella evocata dall’Autrice.

Il percorso, pacato e graduale, verso l’acquisizione di un’evidenza che, nel suo carattere meta-teorico, sembra sospendere la vigenza delle prerogative e dei privilegi del discorso universitario, richiede dunque di essere attentamente valutato e meditato, a scanso degli equivoci che potrebbe in prima istanza ingenerare. Nella misura in cui enuncia che ogni teoria risponde sempre anche a un’esigenza singolare, calata nel vivo di un’esistenza materiata, e che non c’è punto di vista universale che non sia comunque anche particolare – che il soggetto del sapere, in altre parole, è sempre un soggetto orientato, incapace di ergersi una volta per tutte al di là di se stesso, per valutare in modo neutrale il punto di vista dell’altro – sembrerebbe, banalmente, autorizzare una forma di relativismo generale sub specie subalternitatis. Al rischio di auto-confutazione che una simile enunciazione comporta, in quanto essa stessa teorica, l’Autrice oppone però un punto fermo invalicabile, che sembra riecheggiare, senza citarlo (almeno in queste pagine), il celebre motto foucaltiano sul sapere – il quale non sarebbe fatto per comprendere, ma per prendere posizione. Con un fondamentale distinguo, però, che anche il “comprendere” – pratica pedagogica se mai ce n’è stata una – è una delle forme del prendere posizione e, per certi versi, la forma per eccellenza con cui ci si atteggia praticamente nel reale, per modificarlo, modificando la propria stessa esistenza (aspetto sul quale, ipotizziamo, il Foucault più tardo, quello dell’estetica dell’esistenza, avrebbe convenuto). Contro quindi chi ritiene che l’alternativa tra pratica e teoria sia inaggirabile, come quella tra verità ed esperienza, e che si tratti, riprendendo la tesi marxiana, di interpretare o di trasformare il mondo, disgiuntivamente, la teoria è presentata da bell hooks come un «luogo di guarigione» (p. 95) a tutti gli effetti: come, in breve, «forma di azione» (p. 99), innanzitutto su se stessi e poi, inevitabilmente, anche sul circostante. Solo un teorico privilegiato, rappresentante del patriarcato capitalista e colonialista bianco, può credere infatti che la teoria sia senza effetti immediati e che vada dunque coltivata a riparo da perturbazioni pragmatiche ed esperienziali d’ogni sorta, con l’esclusione, naturalmente, di quelle che contribuiscono inavvertite alla riproduzione del sistema di dominio vigente. «Penso che uno dei disagi inespressi relativi al modo in cui il discorso su razza e genere, classe e pratica sessuale ha portato scompiglio nell’accademia è proprio la sfida a quella divisione tra mente e corpo. Chi è potente ha il privilegio di negare il proprio corpo» (p. 172). Senza nulla togliere, perciò, al valore più-che-personale del sapere (al suo portato, appunto, in senso proprio scientifico: vale a dire, intersoggettivo e transculturale), dato anzi esattamente dal suo sprofondare nelle proprie condizioni ‘carnali’ di possibilità, bell hooks ci invita a tenere sempre conto della situazionalità in cui ogni atto teorico è fattivamente inserito, senza far finta che se ne possa fare tranquillamente a meno, come si trattasse di scorie da eliminare il prima possibile, perché per il resto non fanno che inquinare (inquietare) la trasparenza cristallina della ragione. La ragione militante – e ogni ragione in un certo senso lo è, anche senza saperlo – è tanto più lucida quanto più si fonda consapevolmente sulle proprie radici auto-biografiche, quanto più espone, nel corpo della sua articolazione logico-concettuale, i segni dell’oppressione che tenta proprio per ciò di scardinare, facendoli diventare il punto di partenza di una vera e propria «comunità di apprendimento». È qui che, credo, anche l’esperienza di un o una non marginalizzato/a, almeno a prima vista, può trovare non solo di che imparare, il che è ovvio e auspicabile, ma anche di che entrare in risonanza, per reperirsi sul limite della propria esperienza di soggetto di sapere che è spesso, nondimeno, soggetto alsapere altrui. Se ci si incunea negli interstizi della propria esistenza in cui si è sperimentato (e chi, in qualche modo, non l’ha fatto?) una qualche forma di esclusione dettata dalla propria appartenenza, anche temporanea, a una categoria non egemonica, la necessità di partire dal sé, per raggiungere il prossimo, diventa inaggirabile. Come discenti, d’altro canto, abbiamo tutti attraversato quella situazione specifica in cui il sapere sembra provenire immancabilmente dall’Alt(r)o, da una fonte esterna sulla quale non si ha il minimo controllo e dalla quale, in ultima istanza, ci si sente sempre giudicati/e. È come operatori di conoscenza che, in primis, si è costretti a riconoscere che il sapere non è un’operazione priva di attriti concreti, a cui ciascuno/a accede sempre da una posizione di relativa marginalizzazione e la cui costruzione avviene però davvero soltanto nello spazio tra le persone, tra i corpi, tra le esperienze, anche le più negative.