-

M49. Filosofie per fughe animali

Longform / Ottobre 2023A Juan Carrito, benché sia morto libero

Basterebbe un colpo d’occhio al panorama filosofico più recente per ammettere che la critica dell’antropocentrismo sia diventato un tema comune a molteplici orientamenti di pensiero, anche divergenti fra di loro: dal posthuman al realismo speculativo, dal new materialism all’ecopessimismo fino ai pensieri queer e decoloniali, la protesta contro le pretese di centralità ed eccezionalità umana sembrano proliferare alla stessa velocità con cui la minaccia d’estinzione – per lo più rappresentata dal global warming, benché la guerra atomica sembri aver conquistato una nuova giovinezza – si abbatte sulla specie homo sapiens. La sincronia non è casuale e non è soltanto il prodotto di un qualche senso di colpa collettivo per la distruttività dell’azione antropica. È piuttosto il pianeta stesso inteso come tessuto di forze e agentività aliene a fare irruzione s’una scena per millenni ritagliata a misura umana. Va da sé che non ogni critica all’antropocentrismo è anche una critica antiumanista nel senso in cui l’abbiamo conosciuta nel secolo scorso, cioè di quell’Uomo prodotto da sapere-poteri recenti o da una lunga tradizione metafisica e per tagli sacrificali (l’Uomo è sempre maschio, bianco, occidentale, adulto, eterosessuale e cisgender, abile); né, tanto meno, un antispecismo. Ma anche dove manca un’esplicita convergenza, affinità, limitrofie e promiscuità restano innegabili e l’innesto sempre possibile. In qualche modo tutte queste tensioni, vecchie e nuove, sembrano spingersi a vicenda. Sarebbe per esempio difficile negare che la riflessione di Derrida sull’animale non abbia avuto, pur con picchi discontinui, un ruolo da detonatore generale: se nell’opera del filosofo franco-algerino l’avvio di una decostruzione esplicita dell’umanismo risale almeno alla fine degli anni sessanta del secolo scorso, la pubblicazione postuma della conferenza sull’animale autobiografico sotto il titolo L’animale che dunque sono (Derrida, 2006), ha scoperto, per così dire, tutte le carte del gioco critico e insieme rovesciato sul tavolo il rimosso della tradizione antiumanista. Già il concetto (ma qui ne va della concettualità del concetto stesso) di traccia, come delineato fin da Della grammatologia (Derrida, 1998), precedendo e eccedendo le opposizioni tradizionali della metafisica trasmesse alla linguistica, sollecita dalle fondamenta la centralità assegnata al linguaggio umano: la traccia infatti non esiste né come linguaggio né come sistema di segni generale, né come significato né come significante, né come fonema né come grafema, non esistendo in generale secondo i principi dell’ontologia tradizionale che informa anche quei saperi che se ne vorrebbero immuni. Precedendo tutto il sistema delle opposizioni classiche, la traccia, cancellandosi, ne permette l’emersione e al tempo stesso le eccede come un tutt’altro intrinseco e necessario che decostruisce la fondazione della presenza a sé della coscienza attraverso l’autoaffezione della phoné, senza con questo fare a sua volta origine: un sistema di tracce si configura infatti come un gioco di derivazione alla deriva e senza inizio, priva di significante trascendentale; gioco d’iterazione differenziale di simulacri e supplementi. Perciò con scrittura non si deve intendere qualcosa di semplicemente opposto al linguaggio orale: Derrida utilizza questo lessema perché nella tradizione fonologocentrica la scrittura è sempre considerata derivata rispetto alla vocalità costituente del soggetto umano, e, in questo senso, impura e minacciosa; ma è quello stesso predicato della scrittura ad essere generalizzato in maniera da incrinare la presunzione d’origine in generale: scrittura in Derrida non è la parola scritta (che resta pensata sul calco di quella parlata), ma l’essere-derivato di ogni origine. È chiaro dunque che traccia e scrittura precedono ogni soggettività umana, aprendone costantemente la crisi. Ma tale crisi è complessa: nella conferenza intitolata ai Fini dell’uomo (Derrida, 1997, 153-185), la parola fine, nella sua equivocità, indica al tempo stesso la fine e il fine che intrecciano, nella tradizione, critica e rilancio del concetto di Uomo, provocando periodicamente una rottura dialettica della tradizione stessa: non una morte dunque, ma un rilevamento (Aufhebung) dell’Uomo. Molti testi (Derrida 2004; 2009-2010; 2010; 2011) disegneranno da qui in poi una traiettoria dall’andamento carsico, fino ad una sorta di resa dei conti con quello stesso antiumanismo che nell’annuncio ripetuto della morte dell’Uomo occulta ciò che, posto in opposizione ad esso, ne permette l’autocostituzione e il ciclo dialettico delle resurrezioni: l’Animale come singolare generale e indifferenziato, separato dall’Uomo da un confine unico e non suddivisibile, iscritto ancor prima che nel linguaggio, nella capacità di rispondere piuttosto che di reagire secondo il catalogo programmato di un etogramma inderogabile; nel pudore e dunque nella nudità e nella capacità di simulare e dissimulare (il lacaniano fingere di fingere: l’Animale non cancellerebbe le proprie tracce); e perciò di rapportarsi all’ente, a sé, alla morte, secondo la modalità dell’in quanto tale. Proprietà esclusivamente umane che, concatenate in una stessa serie, aprirebbero selettivamente l’accesso alla verità, al mondo, alla presenza a sé della coscienza, all’intenzionalità e alla libertà. Se la strategia di Derrida è quella di una redistribuzione di tale esclusività in violazione all’interdetto a suddividere il confine, permettendo così di riconoscere, nell’identità forzata dell’Animale, una molteplicità di forme di organizzazione della vita e singolarità irriducibili, è lo stesso proprio dell’Uomo (anche quando il proprio designa una carenza o una mancanza) ad venirne così colpito in maniera irreversibile, disseminandosi in un’improprietà comune e non dialettizzabile che piega il potere (nel suo valore sostantivale e verbale) verso una certa passività e dunque vulnerabilità condivise fra i viventi. A venirne scossa non è soltanto l’ontologia, ma insieme l’etica, il diritto, le scienze, la politica: e perciò la legittimazione implicita di ciò che, in riferimento alla zootecnica, Derrida chiama sterminio per moltiplicazione. filosofie per fughe animali

Janko Ferlic, Fotografia in primo piano dell'orso (Pexels) Ma la rottura evenemenziale prodotta dalla gatta (una gatta reale, insiste Derrida) che, esistenza singolare irriducibile a specie, genere e persino regno, attraversa il testo del filosofo in uno scambio e inseguimento di sguardi tanto asimmetrici quanto reciproci, fa da attrattore per il baccano infernale di animali demoniaci e antiedipici che vengono a infestare il proscenio umano, producendo ibridazioni di corpi e affetti in blocchi di divenire, macchine celibi e orfane e alleanze mostruose. Non si tratta di semplici fantasie umane, né di metafore filosofiche: perché il divenire-animale di Deleuze e Gattari non è un processo linguistico di significazione o produzione simbolica, ma un’operazione reale di ibridazione deterritorrializzante. Nel celebre esempio della vespa-orchidea, l’orchidea si deterritorializza formando un’immagine della vespa, che si riterritorializza sulla prima, ma così dererritorializzandosi: diviene parte dell’apparato riproduttore dell’orchidea; la vespa riterritorializza l’orchidea portandone il polline. Non è un fenomeno di mimetismo o somiglianza, ma l’esplosione di due serie eterogenee in una linea di fuga. Questo è ciò che Deleuze e Gattari chiamano rizoma. La vespa-orchidea non si riproduce, non ha genealogia, discendenza è, come blocco, al tempo stesso sterile e proliferante. Il piano di consistenza che accoglie vespa e orchidea non imita a sua volta nulla e non tende verso nulla, ma non è definito nemmeno dalle loro posizioni, come in una struttura: piuttosto da modificazioni di velocità e intensità di affetti. Il piano non cresce e non diminuisce se non all’aumento e alla riduzione delle intersezioni dei blocchi di divenire che gli sono immanenti (Deleuze & Guattari 2017). Movimento contronatura della natura stessa, contromovimento trasversale e non arborescente dell’evoluzione: involuzione reciproca senza regressione. Frammento di DNA catturato da un virus e trasportato nella doppia elica di un altro corpo. Divenire-animale dell’uomo, come per tutti i divenire minoritari (divenire-donna del maschio, divenire-bambino dell’adulto) non significa che l’uomo imiti l’animale, che vi s’identifichi, che lo diventi: ciò arresterebbe il divenire stesso in un divenuto come filiazione; ma il divenire non si arresta, piuttosto entra in un altro divenire, intersecandosi s’uno stesso piano di consistenza a n dimensioni. In gioco non c’è rassomiglianza o differenza, né corrispondenza, di caratteri, forme o funzioni: tutto questo serve semmai allo Stato per le sue classificazioni. L’uomo può sempre immaginare di essere un animale, ma ciò che è reale del divenire è il divenire stesso come divenire tra eterogeneità. Ha a che fare con una muta, una banda, una popolazione e un popolamento, una molteplicità; espansione, propagazione e contagio, in cui le nozioni classificatorie arborescenti e seriali (dall’inferiore al superiore, dall’indifferenziato al sempre più differenziato) non hanno pertinenza. Si è presi in un divenire-animale come Achab e la balena, patto con un demone. Come il piccolo Hans e il cavallo nel caso di Freud, ma senza che il cavallo diventi un simbolo e gli affetti di Hans sintomi. Le linee di fuga di questo concatenamento (Hans, cavallo, omnibus, letto, strada, ecc…) non sono rappresentazioni in un triangolo edipico, ma affetti in un divenire che non nasconde niente, tanto meno un significante trascendentale, dispotico. E se ci sono animali tendenzialmente edipici e familiari (il mio gatto, il mio cane) e altri demoniaci (la zecca, la muta di lupi, il topo, la balena), a certe condizioni tutti gli animali possono divenire demoniaci, stringere un patto innaturale con l’umano, entrare in divenire con esso e con altro, indipendentemente dal regno in cui sono classificati. Di nuovo: in ragione di differenziali d’intensità e accelerazione di affetti.

Nonostante l’amicizia e le affinità con Deleuze e Guattari (benché a volte esagerate ex post da chi ha tentato di incasellare e binarizzare la tradizione recente, opponendo, per esempio, decostruzione e pensiero biopolitico, impoverendo la ricchezza e il dinamismo di quadri concettuali ben più complessi e fecondi), sembrerebbe difficile trovare qualcosa di altrettanto “animale” nelle genealogie dell’invenzione dell’Uomo in Foucault. Eppure è proprio nella costellazione di quel nuovo potere che si configura nell’eclissi della sovranità classica, massimizzando su scala di popolazione gli effetti dei poteri disciplinari e normalizzanti (Foucault 1978; 2005a; 2005b), che un certo pensiero ha trovato il punto d’accesso per una riflessione biopolitica sulle pratiche di domesticazione e potenziamento della vita in cui le vicende delle specie s’intrecciano in maniera differenziale ma insolubile. In particolare è la stessa scoperta del campo di ciò che Foucault chiama ontologia selvaggia, ossia una concezione della vita che ne travolge le forme in direzione di trasformabilità infinita, in cui la teoria darwiniana e le pratiche zootecniche di ibridazione e selezione s’inseguono a vicenda, a rendere non più delimitabile lo stesso campo di azione biopolitico. È uno zoopotere a venire così allo scoperta in maniera irrimediabile per ogni genealogia del vivente: non si potrà più parlare di pratiche di disciplinamento senza rendere conto di ciò che avviene nello spazio dell’allevamento e dello stabulario con i loro recinti, il governo dei corpi, l’intensificazione della produttività attraverso le pratiche empiriche e i saperi scientifici (questi ultimi mai immuni dai primi). Il lavoro di Benedetta Piazzesi ha, da questo punto di vista, aperto prospettive immense: la rottura imposta dal capitalismo al giardino come wunderkammer degli exempla di specie, microcosmo che rispecchia il macrocosmo di una natura stabile e invariante, e dell’utopia della Villa in cui ogni animale è utile per natura, in direzione di una manipolabilità della vita che solo successivamente le scienze giustificheranno de iure con la teoria dell’evoluzione e i suoi flussi morfogenetici, è un evento onto-storico che non si può spiegare solo in termini economici. A annunciarsi qui è infatti una nuova economia del vivente e della vita in cui la funzione dei corpi degli animali non umani non muta in relazione a un solo vettore del potere, ossia quello, estrattivo, del capitalismo marxista. Benché l’opposizione netta fra Uomo e Animale non tramonti mai né nei saperi né nei discorsi diffusi, a sovrapporvisi è una griglia continua e differenziata attraverso la quale l’Uomo è sì riassorbito nell’alveo del vivente – dal quale l’alleanza fra platonismo e cristianesimo l’aveva sottratto, facendone uno straniero nel mondo dei corpi e della carne – ma in posizione di eccezionalità (Piazzesi 2015). Parallelamente la stessa vicenda si ripete in ambito infraumano, dove il sapere biologico differenzia gerarchicamente il continuum della specie secondo le magnitudo dei popoli e degli individui, aprendo la strada alle scienze razziali (Foucault 2009a). Anche in psichiatria (fattore attivo nello stesso processo), all’epoca del grande internamento dei folli succederà il controllo capillare della gamma infinita delle anomalie, proiettando la psichiatria stessa fuori dai manicomi ad allagare ogni sfera dell’esistenza sociale e producendo ampie zone di indistinzione con altri poteri, a cominciare da quello giuridico (Foucault 2009b). I fasci di sapere-potere eccedono insomma i confini di specie, provocando continue retroazioni da una parte all’altra della frontiera.

Agamben ha fissato questa paradossale continuità discontinua nel dispositivo onto-politico della macchina antropologica, che nel tentativo di fissare il proprio dell’Uomo permette il transito di interi gruppi umani nell’animalità, esponendoli così alla sacertà come uccidibilità senza crimine (Agamben 2002). Tale dispositivo antropo-zoo-genico, che corrisponde alla tradizione stessa del pensiero occidentale, tenta infatti, nel suo moto incessante, di risolvere il mysterium conjuntionis fra zoé e bíos, vita animale e vita umana, ossia dell’emersione stessa della seconda dalla prima. Producendo però inevitabilmente una zona di indistinzione ed eccezione, nel modo dell’inclusione di un fuori (il barbaro e lo schiavo, l’enfant sauvage, insomma l’animale dalle fattezze umane, nella macchina antica), o dell’esclusione di un dentro (l’uomo animale, ossia l’ebreo e i suoi sostituiti, ma anche l’oltrecomatoso, nella macchina moderna). In entrambi i casi, il centro della macchina è perfettamente vuoto come lo è ogni spazio di eccezione, e il missing link della conjunctio che essa dovrebbe elaborare rilancia all’infinito un’operazione di cesure e riarticolazioni il cui risultato non è mai né una vita animale né umana, ma una nuda vita, ossia un vita separata da sé stessa. Ogni tentativo di far funzionare la macchina altrimenti produrrebbe allora lo stesso risultato: la proposta messianica di Agamben è allora di applicare la dialettica in arresto di Benjamin; non tentare più di risolvere il mistero della congiunzione, ma indagare le procedure della disgiunzione biopolitica, così da arrestare la macchina e impedire una nuova operazione dialettica tra Natura e Uomo. Ciò che allora più conterà in tale coppia sarà proprio il tra che la separa impendendone la congiunzione, e, sospendendo reciprocamente i due termini, apre a qualcosa che, insediandosi nell’intervallo, non è più né Uomo né Animale, Umanità o Natura. Secondo un altro topos benjminiano, vita insalvabile nella notte salva, abbandonata e inoperosa, consegnata al gioco e alla voluttà.

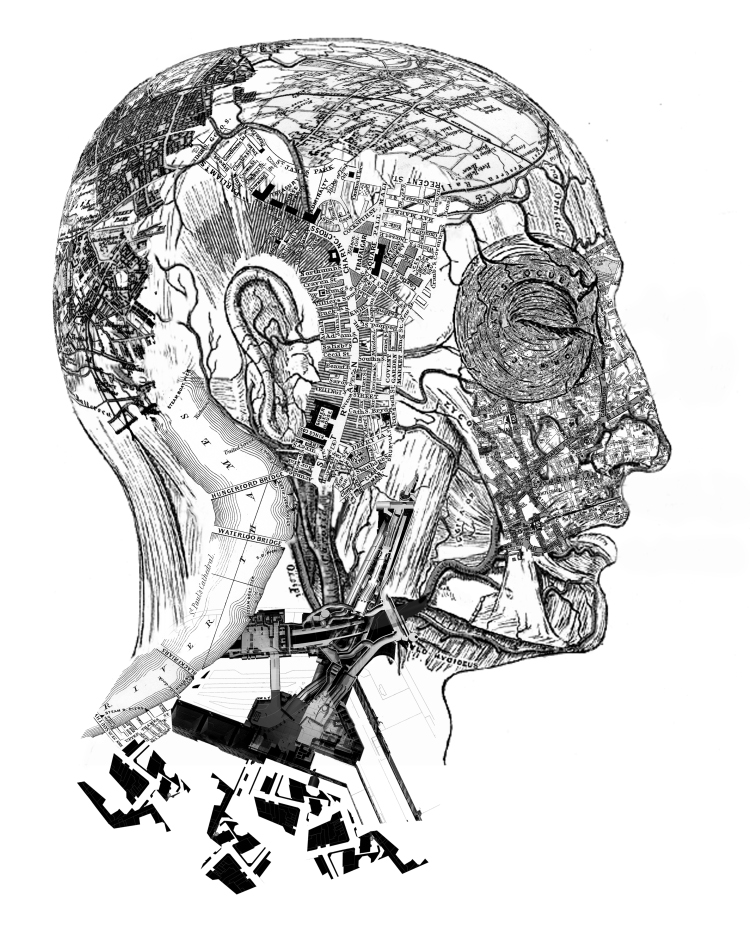

M49 cancella le sue tracce, finge e finge di fingere: traccia percorsi depistanti, doppi del suo stesso sviamento, della sua deriva gioiosa. Perché ancora più che sulle fughe e sui depistaggi, sull’agency soggettiva e attiva che l’Uomo non gli riconosce, è sull’agentività passiva, sul fare blocco con le forre e le stagioni, le pendenze della luce nella selva o nelle radure, i muschi, mille altre tracce non umane, che insiste Massimo Filippi nel volume omonimo di recente pubblicazione: M49. Un orso in fuga dall’umanità. Certo, questa fuga è un’evasione, un intreccio di diversivi e diversioni; ma è anche qualcosa come uno svago, una vacanza e un abbandono. Abbandonando l’Uomo e le prigioni che tagliano e organizzano lo spazio della sorveglianza e della cattura, egli si abbandona al possibile rischioso e improgrammabile di una vita insalvabile e perciò esposta a connessioni, contatti, contagi. Fuga, ma insieme linee di fuga lungo le quali egli diviene muschio, diviene forra, picco, bosco, cielo, pendenza di luce, calore, pietra, decodificando in flussi il codice che lo cattura come elemento tassonomico fisso, elemento di Stato e di codice di procedura: unorso non come specimen, ma in quanto molteplicità, e in quanto tale animaux, molteplicità degli animali catturati nel dispositivo di esclusione includente dell’antropogenesi prima ancora di ogni prigionia, eppure in rivolta.

Una myse en abîme interseca qui più blocchi di divenire: unorso parla, un* uman*, parlandogli, ne parla, quando unorso è di nuovo catturato; l’autore ne scrive: l’uman* fa blocco con unorso, entrambi con l’autore; ma tutti cessano così di essere semplici soggetti narranti e/o narrati, diventano qualcos’altro secondo un divenire molecolare della scrittura: zone di attrazione e vicinanza, attraversamento, zone d’intensità variabile, pullulazione e contagio che non hanno bisogno di virgolette e note al testo. Filippi tira i fili di un’immensa tradizione, ma anche questi sono altrettante linee di fuga che estraggono rizomi da strutture ramificate, gerarchiche. Fino all’eclissi dei soggetti dell’annunciazione: linguaggio come sciami di particelle, vita di un cosmo in espansione, fuga di costellazioni e galassie. Lingua straniera, lingua aliena, divenire-impercettibile. Non sappiamo chi sogni, qui – Filippi, unorso imprigionato, un alt* uman*, un altro animale. Ma il sogno è reale, e immenso. E può sognare il passato o il futuro.

Non che si dissolvano la compassione, la simpatia, l’evento del venire di un altro irriducibile, in nome del quale si scrive, e – così, anche – si lotta: ma queste passioni, azioni, avvenimenti si dislocano per riposizionarsi o avventurarsi ad un grado più profondo e più intenso della partecipazione; di quella com-parizione che per Jean-Luc Nancy era apparizione reciproca, perché non si appare al mondo senza comparire a qualcun*, con qualcun*, l’un* all’altr*; di quel partage in cui si è già da sempre gettat*, essere-insieme che non forma alcun insieme, che sia di specie, di genere, di vicinato, gruppo o collezione, o quello generale dell’ente nella sua totalità. Ondate di vibrazioni fanno risuonare le passioni, i desideri e gli incontri di un’intensità nuova e inaudita. M49, unorso, è ormai irrimediabilmente Tra.Antonio Volpe

BIBLIOGRAFIA

Agamben, G. (2002). L’aperto. L’uomo e l’animale. Torino: Bollati Boringhieri.

Deleuze, G. & Guattari, F. (2017). Mille piani. Capitalismo e schizofrenia. Trad. It. di G. Passerone. Napoli-Salerno: Orthotes.

Derrida, J. (1997). Margini della filosofia. Trad. It. di M. Iofrida. Torino: Einaudi

Id. (1998). Della grammatologia. A cura di G. Dalmasso. Trad. It. di R. Balzarotti et al. Milano: Jaca Book.

Id. (2004). Aporie. Morire – Attendersi ai limiti della verità. Trad. It. di G.Berto, Bompiani, Milano.

Id. (2006). L’animale che dunque sono. Trad. It. di M. Zannini. Milano: Jaca Book.

Id. (2009-2010). La bestia e il sovrano (I-II). Trad. It. di G. Carbonelli. Milano: Jaca Book.

Id. (2010). Dello spirito. Heidegger e la questione. Trad. It. di G. Zaccaria. Milano: SE.

Id. (2011). «Il faut bien manger». O il calcolo del soggetto. Trad. It. di S. Maruzzella & F. Viri, Milano-Udine: Mimesis.

Filippi, M. (2022). M49. Un orso in fuga dall’umanità. Roma: Ortica.

Foucault, M. (1978). La volontà di sapere. Trad. It. di P. Pasquino & G. Procacci, Milano: Feltrinelli.

Id. (2005a). Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979). Trad. It. di M. Bertani & V. Zini. Milano: Feltrinelli.

Id. (2005b). Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978). Trad. It. di P. Napoli. Milano: Feltrinelli.

Id. (2009a). Bisogna difendere la società. Corso al Collège de France (1975-1976). Trad. It. di M. Bertani & A. Fontana. Milano: Feltrinelli.

Id. (2009b). Gli anormali (Corso al Collège de France 1974-1975). Trad. It. di V. Marchetti, A. Salomoni. Milano: Feltrinelli.

Piazzesi, B. (2015). Così perfetti e utili. Genealogia dello sfruttamento animale. Milano-Udine: Mimesis.

-

Game Over. Tecnologie, spazi, specchi, tramonti

Longform / Gennaio 2022

[Per la Parte 1/2, clicca qui]

Tecnologie d’assalto

La cultura cyberpunk esplicita il suo statuto essenzialmente nella rappresentazione della tecnologia e del rapporto che quest’ultima intrattiene con l’umano e il post-umano nei loro perimetri d’elezione.

Oggi, alla fine del ventesimo secolo, negli Stati Uniti esistono intere città in putrefazione, violente e dominate dalla criminalità. All’interno delle stesse megalopoli, abbiamo il fenomeno dei senzatetto in rapidissima espansione. […] Ci ritroviamo cosi periferie fiorenti di industria leggera e informatica intorno a nuclei di industria pesante e ferroviaria in putrefazione e abbandonati. […] Continuiamo a ingrandire le nostre città intorno ai margini in un complesso groviglio di centri commerciali, palazzoni e distese di monolocali (Sterling 2001, 50).

Tempo, spazio, tecnica. Secondo gli arguti esponenti del cyberpunk, dal futuro suonano le sirene d’allarme. Quel territorio metropolitano, una macchia di compatte concentrazioni di vetro e cemento è un’emergenza, non una possibilità. Un enorme campo di battaglia in cui si combatte l’incessante guerra tra macchine e umanità inverando la distopia di Frankenstein che rende le persone altro da sé stesse modificandone la composizione organica e l’essenza. La funzione eterotopica di questo esperimento discorsivo, enunciati disgregati nella semantica di controdeduzioni della realtà, replica e esorcizza i fantasmi di un avvenire che occhieggia dalla faglia tremolante sui bordi della quale il giorno trascolora nella notte. Se di fantascienza si tratta, lo è per comodità espositiva, un attimo prima di far deflagrare il presente in migliaia di luci stroboscopiche che segnali elettrici affamati lumeggiano ovunque. Un’attività profetica, tutto sommato, in cui l’immaginazione funge da catalizzatore. La cibernetica ha incontrato il punk e lo ha sposato fondendo assieme bellicosità eterogenee: da una parte la scienza dei sistemi ricorsivi, che associamo solitamente all’Informatica, dall’altra l’estetica dei ribelli della tradizione letteraria canonica che traggono ispirazione da una tendenza musicale “deviante” con attitudini antisociali e antipolitiche. Scrive Lorenzo Palombini (2019):

La cibernetica, […] a partire dal lavoro di Ashby, Wiener, Bateson costituisce la base teorica di una rivoluzione tecnoscientifica che ha rivoluzionato negli ultimi decenni la nostra prospettiva sull’organizzazione e la sistemica. La storia filosofica della cibernetica non è priva di tensioni, né di incursioni, o di clandestine relazioni anonime. La riscoperta di autori come Simondon, l’individuazione di traiettorie che uniscono la filosofia francese post-strutturalista alle correnti cibernetiche ed ecologiche americane – per esempio l’ampio debito di Deleuze nei confronti dei concetti batesoniani, come quello di “piano di immanenza” e “doppio vincolo” – segnano la tendenza contemporanea a recepire anche in chiave filosofico-teoretica il portato della cibernetica. (98) [1]

La cibernetica non è identificabile con l’Informatica a tutto tondo. Per questo il fenomeno cyberpunk, e il “paesaggio culturale” che esso evoca, può essere descritto come narrazione dello spazio urbano, e della Rete, dilaniato da una crescita irresistibile e dal consolidarsi di scarti minimi, di equilibri instabili. Non esiste alienazione nel cosmo “programmato” delle mega-multinazionali, ma vita disumanizzata in un biosistema magmatico. I labirinti urbani cyberpunk non portano alla redenzione ma alla disperazione del reietto, che cerca di emanciparsi da un destino infelice.

Nella surdeterminazione in cui sprofonda il presente prefigurando un futuro tenebroso, il rizoma molecolare cyberpunk assomiglia sempre di più a una “iper-realtà”, proiezione fantasmatica di attese “virtuali” geneticamente collusive. L’apocalisse della tecnica e dell’economia, ultima epifania di un capitalismo giunto al termine della sua esiziale azione nel mondo, ha dissolto Stati, governanti e ceti borghesi. Le Corporazioni spadroneggiano incontrastate, come nel Blade Runner di Rick Deckard insidiato da Replicanti letali e vendicativi, macchine che cercano riscatto dalla morte consapevoli che non lo troveranno mai. Il potere, negli e sopra gli agglomerati urbani, non ha nemmeno bisogno di stabilire una linea di demarcazione tra legalità e illegalità se non per pura convenienza e vigila in concreto su una cibernetica formazione di vita meta-umana, un sistema para-biologico dotato di memoria e volontà che non dipende dalla durata dei propri componenti organici, rimpiazzabili in qualsiasi momento e per un numero imprecisato di volte.La cultura cyberpunk ci lascia in eredità una società a venire che rincorre in maniera ossessiva i suoi incubi peggiori. Eterotopia del nostro presente, essa è immaginazione simbolica estrema dell’“alterità” che si autoriproduce costantemente. Non ci sarà che “alterità”, infatti. La periferia ne è il laboratorio per eccellenza, nutrita da un Centro che non la teme, anzi la rinvigorisce favorendo spregiudicati esperimenti antropologici, culturali e, quel che maggiormente conta, tecnologici. Le città-Leviatano del canovaccio narrativo cyberpunk divorano corpi ed esistenze dopo averli attirati nel “parco giochi con pena di morte” (Gibson & Sterling, 2001). D’altronde, in tutte le periferie che sono state e in tutte quelle che verranno è andato, e andrà, in scena lo spettacolo dell’inevitabilità della sopraffazione e, parimenti, della liberazione.

Spazi virtuali e specchi utopici

L’eterotopia è anche spazio dei contrasti stridenti e delle diversità. E perciò consente ai nostri occhi di strappare il velo delle convenzioni sociali prescritte dal codice culturale con cui le interpretiamo. La modernità stessa rimbalza nella poliformia dello specchio che decostruisce la storia personale e collettiva e le disloca in geografie inusuali. I riflessi dello specchio, distorcenti spesso, rimandano echi visivi di eterotopie, e di utopie, che ci collocano lì dove non siamo perché il corpo reale sta al di qua della superficie riflettente. Nell’immaginario cyberpunk, ne abbiamo già parlato, gli specchi, interfaccia tra il soggetto e lo spazio, sono elemento ricorrente. Molly, la protagonista femminile di Neuromante, porta lenti impiantate sul volto che sostituiscono gli occhi con un effetto di potenziamento della vista e le consentono visuali impedite agli umani che non ne dispongono; un innesto bio-tecnologico ne acuisce lo sguardo. La metafora dello specchio, la stessa utilizzata da Pat Cadigan (1996) [2] per descrivere la vertigine di un’apparente assenza di limiti che prova la sua mindplayer, una sorta di “cyberpsicanalista” impegnata a frugare nella mente dei suoi pazienti, ha una lunga tradizione nel pensiero occidentale. A questo proposito bisogna osservare che alla duplicazione del mondo che lo specchio compie, va aggiunta la sua funzione primaria, e cioè quella di includere nel medesimo raggio visivo l’osservatore stesso: guardare e guardarsi avvengono in sincronia. L’enigma dell’identità e della differenza, della verità e dell’illusione riluce sulla lastra e rimanda al mistero della soggettività e dell’“altro da sé”, quando siamo noi l’esito di quella tensione riflettente.

Il “cyberspazio”, luce virtuale, misura la distanza fra il soggetto che abbandona la materialità del corpo e ciò che si lascia alle spalle espandendo il proprio Io nell’humus digitale; è eterotopia di un luogo senza luogo, per alcuni sacralmente accessibile e per altri interdetto. Esso sovrappone spazi incompatibili tra loro e rovescia il senso comune dilavandolo in una eternità che va molto al di là di quanto l’umano è in grado di registrare e di comprendere. È cifra del tessuto connettivo alimentato dall’informazione. La coscienza si fonde con la rete elettronica mentre quella neurale si abbandona al piacere di ricorrenze deflagranti. L’impensabile complessità di una rappresentazione grafica di dati ricavati dalle memorie di centinaia di computers si irradia nel non-spazio della mente.

The main thrust of micro-electronic seduction is actually neural, in that it foregrounds the fusion of human consciousness with the general electronic network. Contemporary information and communication technologies exteriorize and duplicate electronically the human nervous system. This has prompted a shift in our field of perception: the visual modes of representation have been replaced by sensorial-neuronal modes of simulation. As Patricia Clough puts it, we have become ‘biomediated’ bodies […]. (Braidotti 2013, 90)

Nella condizione meta-umana del “cyberspazio” tutto appare effetto di una ininterrotta mutazione. E il tecnologico, avverte ancora Rosi Braidotti (2013, 94), frutto di una autopoiesi “machinica” – e aggiungiamo noi misura di quel cambiamento inarrestabile – è il luogo del divenire post-antropocentrico, ovvero la soglia di molti mondi possibili. Si organizza attorno a chi veleggia nel virtuale una composizione di opportunità multiple. In Fisica il fenomeno diffrattivo si manifesta ogni volta che un’onda incontra un ostacolo e tutti i punti dell’ostacolo si trasformano a loro volta in sorgenti di altre onde. È così che si raggiungono le zone che resterebbero in ombra se la propagazione fosse semplicemente rettilinea. Nell’eterotopia “cyberspaziale” flussi di informazione investono il nocchiero schizzandolo di plasma digitale, concreto quanto la materia abbandonata nell’altro universo da cui si proviene e imbevuta di impressioni sensoriali perdute, tutto sommato imperfette rispetto a quelle che si è capaci di sintetizzare nel cammino verso un’altra consapevolezza e verso una nuova identità, non c’è dubbio, in uno scorrere ricomposto anche del tempo che ha perso ogni riferimento tradizionale. Nel “cyberspazio”l’avvicendarsi dei minuti e delle ore non ha più ragione di segnare alcun trascorrere periodizzato. Ogni cosa è istante, verrebbe da dire “presentificazione”, accadere simultaneo. L’avvento delle eterocronie, sequenze dell’“altrove” altrimenti spazializzate, è vicino.

Quel che resta del giorno

In quella che potremmo definire la nostra “memoria frattale” [3], ridotta in parti più piccole dell’insieme di partenza capaci ciascuna di riprodurne strutturalmente l’entità originaria, la cultura cyberpunk rappresenta la porzione di un “oggetto” più grande, probabilmente identificabile con il sistema di potere occidentale tout-court in ogni sua articolazione, sociale, politica, culturale, antropologica. Proviamo a tentarne una genealogia critica.

Suggerisce Salvatore Proietti, in un lucidissimo saggio:

[…] le metafore della SF, e del cyberpunk in particolare, si sono sviluppate in dialogo con le teorie letteraria, femminista e scientifica americana. Una specificità del cyberpunk è la sua diffusione (prima ancora di una vera canonizzazione) in tutti i campi del discorso sociale. (Proietti 1998, 63)

L’interfaccia corporea dell’essere biomeccanico e la topologia sempre più inclusiva della realtà virtuale stabiliscono un complesso rapporto fra umano e macchina. Nel 1985, a un anno dall’uscita di Neuromante, Donna Haraway pubblica A manifesto for Cyborgs. Discutendo specificamente di “metafore visive”, la filosofa di Denver ci conduce per mano nei viluppi dei luoghi “altri” dello sguardo. Anche questi, eterotopie.

[…] la metafora visiva ci permette di andare oltre apparenze fisse, che sono in realtà prodotti finiti. La metafora ci invita a investigare i vari apparati di produzione visiva, comprese le tecnologie prostetiche interfacciate con i nostri occhi e cervello biologici. E qui troviamo macchinari altamente selettivi per elaborare regioni dello spettro elettromagnetico nelle nostre immagini del mondo. È nei meandri della nostra appartenenza a queste tecnologie di visualizzazione che noi troveremo metafore e strumenti per capire e influenzare i modelli di reificazione del mondo, cioè le trame delle realtà per le quali dobbiamo rispondere. (Haraway 2018, 126)

Il cyborg è epifania di un’identità che ingloba in sé l’ambiente tecnologico affermando la propria autonomia. La membrana osmotica tra naturale e artificiale rimanda a una soggettività frammentata, a un’espressione identitaria priva di limiti e a una promessa, scrive Proietti (1998, 64), “di pratiche sociali adeguate alle ansie e alle speranze della contemporaneità”. Nel campo letterario della fantascienza americana, presenti sin dagli anni Venti del Novecento, le metafore del cyborg e dello spazio virtuale trovano forma compiuta soltanto nei primi anni Sessanta e poi poco dopo l’inizio degli Ottanta. La narrazione fantascientifica problematizza l’esistente molto più della divulgazione scientifica orientata a legittimare una filosofia della storia d’oltreoceano. Il “secolo americano” ha bisogno di sostenersi su solide basi culturali e, se vogliamo, epistemologiche.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l’apparato industriale e militare degli Stati Uniti estende la pratica dell’integrazione bio-meccanica tipica del taylorismo con la sua catena di montaggio e agisce su un piano ideologico rimontando la china della retorica nazionale per amplificarne gli effetti. La ricerca scientifica si trasforma in nuova frontiera – gli americani sono specialisti in nuove frontiere, del resto, e basterà qui ricordare la mitopoiesi del Far West – e la speculazione sull’immaterialità si sostituisce all’esaurimento dell’orizzonte territoriale, giacché in patria la geografia interna risulta ormai completamente conquistata. Rimane purtuttavia il corpo nella sua liminarità dirimente a fornire un’ulteriore ragione per giustificare il bisogno incontrollabile di impossessamento e comando. La “cibernetica” di Wiener va in questa direzione; nelle correnti impetuose dell’informazione, tecnici e “calcolatori” – siamo attorno alla seconda metà degli anni Quaranta –, sono timonieri di battelli a vapore simili a quelli che transitavano sbuffando lungo il Mississippi. Ogni cosa procede verso un avvenire caratterizzato non più dalla tecnologia squisitamente bellica – il lavoro di Wiener era nato da uno studio commissionato per migliorare i sistemi di puntamento contraereo – ma da quella dell’informazione e della sua rapida trasmissione.

Nel 1960, il progetto della Difesa che produrrà Internet parte da un saggio-manifesto in cui lo psicologo John C. R. Licklider specula che, se la tecnologia ingegneristica ha finora dato luogo al “mechanically extended man”, la possibile associazione di operatore (“cervello”) e computer potrebbe dar luogo a una vera e propria “simbiosi”. (Proietti 1998, 65)

Ancora nel 1962, uno dei maggiori esperti dell’United States Naval Research Laboratory, il fisico Robert Morris Page, ricercatore di punta che si occupava dello sviluppo del radar, conia l’espressione “estensioni dell’uomo” in riferimento a queste nuove componenti meccaniche su cui si sta alacremente studiando. La stessa idea di cranial jack della quale troviamo riferimento nei testi cyberpunk arriva da quei decenni durante i quali l’elettronica comincia ad essere sperimentalmente applicata alla medicina. Il cyborg, aspirazione simbolica e quasi archetipica, nasce in quel panorama culturale. Con l’unica differenza, in quel momento, che le varianti dell’homo sapiens dotate di componenti esogene e migliorative consentiranno di affrontare le esplorazioni interplanetarie, lo spazio “esterno”, ennesima sfida per l’umanità intrappolata nella Guerra fredda. I processi di reificazione dell’essere umano si incistano nel corpo e lo rimodellano per consentirgli di adattarsi ad ambienti extra-terrestri inospitali e sconosciuti. Tutto sommato la materialità di quell’insieme biologico che rappresentiamo finirà per evolvere, mainstream di lustri che sembrano davvero gloriosi, in qualcosa di completamente rinnovato che consentirà di alleggerirsi dai problemi derivanti dalla sopravvivenza fisica.

Cyberpunk 2077 Wallpaper - Credits: Bhautik Joshi L’ultimo spettacolo

In questa spettacolarizzazione della modernità tecnologica, l’identità è scelta infinita di opzioni e rifugge le complicazioni che possono derivare dalla concreta fenomenologia delle cose. Il cyborg è una metonimia che ripropone la dialettica servo-padrone e sembra quasi annunci un mondo nel quale la biologia si sta sostituendo in qualche misura alla politica. Il corpo manipolato da prodigiosi innesti proclama la comparsa di soggetti identitari che possono annullare conflitti e appartenenze sociali; la classificazione delle razze, cavallo di battaglia della peggior cultura occidentale, scompare nell’indifferenziato della macchina biologica modificata. Lo stesso Wiener (1964) in God & Golem, Inc. tenta di ridefinire il rapporto tra corpo personale e corpo politico. Tuttavia, l’arrivo della teoria delle comunicazioni di massa di Marshall McLuhan (1962; 1964), anticipata ampiamente dagli studi di Charles H. Cooley (1909) [4], riconfigura l’organismo sociale “super-individualizzando” il cyborg e rilegge le sue coordinate spaziali. Il medium è il messaggio e la società, di conseguenza, è in nuce un “cyberspazio”; il villaggio globale si distribuisce come un ordito di sensori umani che la tecnologia rende interdipendenti. Il computer, nella sua “traduzione” artificiale di vantaggi, origina un sistema nervoso planetario che annulla i limiti del linguaggio e del territorio, e perfino il significato dei ruoli nella società. Per questa ragione concetti quali potere o produzione appaiono irrilevanti, non più necessari; la politica si frammenta negli ingranaggi della macchina, le scelte individuali e gli afflati collettivi si disperdono nel campo unificato del simultaneo.

Negli anni Settanta e soprattutto negli Ottanta, quando questa infodemia si rinvigorisce ancor di più, il PC, la scatola magica dotata di schermo a pixel che sta facendo un’implacabile concorrenza alla televisione, stigmatizza una nuova figura di consumatore travolto da un immaginario che ha del miracoloso.

A chi lo saprà usare, il computer offre la promessa di una “democrazia diretta” e della “necessità evolutiva” di una “coscienza planetaria” della “psicosfera”. […] l’autoregolarsi del sistema cibernetico è il braccio invisibile del nuovo mercato che garantirà un destino umano deterministico e privo di conflitti. (Proietti 1998, 67)

La strada tracciata dalla rivoluzione informatica, lo ha ricordato Bill Gates, conduce a un benefico capitalismo privo di attriti e più il virtuale si dilata senza incappare in scomodi impedimenti, più una tale road ahead apparirà lastricata di buone intenzioni. Questo “iperoggetto” (Morton, 2018), all’opposto, assomiglia davvero agli intrichi reticolari, sconcertanti e fortuiti, delle città dei cyberpunks coartate dalla dominazione estensiva delle Corporazioni, i “non luoghi” di Marc Augé – la similitudine è azzardata rispetto al concetto espresso dall’antropologo francese ma ne rischieremo ugualmente l’impiego –, spazi altamente omologati nei quali si può vivere anche per lungo tempo, muovendosi all’interno di comunità capaci di favorire rapporti durevoli ma privi di radicamento alle tradizioni e alla storia, tipica esemplificazione di società globalizzata.

La frontiera del virtuale, riformulazione ancora una volta retorica di uno dei più noti refrains della dottrina americana, è centrale in questo dispositivo concettuale e viene, non casualmente, associata alle figure di contrasto che ne caratterizzano, all’apparenza, l’opposizione radicale: gli hackers sono i sacerdoti del rito visionario, per molti aspetti religioso quasi, che si consuma nelle terre del “post-umano”, il “cyberspazio” appunto, essenza esistenziale a-topica che trascende qualsiasi futuro perché ci parla, insistentemente, del “qui e ora”. E forse, la retorica cui si accennava:

[…] è quella di un ritorno a uno stadio prelinguistico, presociale e astorico: il cyberspazio è un sogno pastorale, che è […] il sogno imperialista di un’America espansa fino a coincidere col mondo. (Proietti 1998, 70)

Il mito nazionale è locuzione di senso che diventa presa, o meglio tentativo di presa, addirittura sul pianeta. Quel che resta del giorno sono tracce mnestiche, ricordi impiantati come per la Replicante Rachel in Bladerunner, che hanno sconfitto il passato; ogni passato pensabile.

Nel quadro storico-culturale che abbiamo cercato di delineare fino a qui, il congegno letterario cyberpunk va considerato non tanto un esperimento di rottura, quanto il rovello di chi, inconsapevolmente ma inevitabilmente, non poteva non esprimere, in morfologie narrative perturbanti, un disagio generazionale che colava ovunque. La cultura cyberpunk riafferma la modernità ipertecnologica, tagliente materia hi-tech di cui è fatta la società post-industriale; porta con sé la cadenza mai esausta della provocazione estetica e politica, e non di rado, basti pensare a Sterling, i clichés del liberalismo americano che ambiscono a rinascere, o continuare ad esistere, perfino nell’allucinazione virtuale. Le sue qualità e i suoi limiti sono stati quelli di una

[…] “struttura di sentimento dominante in alcune parti della cultura giovanile del ricco Nord del mondo” legata, materialmente o ideologicamente, al terziario avanzato: un gruppo significativo ma non omogeneo né maggioritario. (Proietti 1998, 76) [5]

Quel gruppo non esiste più da molti anni. Game over. Ma a noi, inguaribili romantici, piace pensare che, da qualche parte, i cow-boys del “cyberspazio” e le Amazzoni dalle lenti policrome stiano continuando a cavalcare l’impossibile.

di Mario Coglitore (UniVe)

Bibliografia annotata

La bibliografia sull’argomento oggetto di questo studio è comprensibilmente sterminata. Tuttavia possiamo cercare di proporre alcune tracce per un percorso di lettura, del tutto parziale, utile a un primo approccio con il movimento letterario cyberpunk, con alcuni dei suoi più perspicui studiosi e critici e con quanti hanno lavorato a vario titolo su nodi tematici che intersecano i temi sviluppati in queste pagine. Di seguito almeno tre diverse aree di “sguardi sostenibili”.

I testi “indispensabili” della letteratura cyberpunk sono: di Pat Cadigan, Mindplayers, edito per Shake Edizioni (1986); i testi di William Gibson Neuromante, per Editrice Nord (1986) e, editi da Mondadori, Giù nel ciberspazio (1990), Monna Lisa Cyberpunk (1991), Luce virtuale (1994), Aidoru (1997), American Acropolis (2000); quelli di Bruce Sterlin La matrice spezzata, edito da Editrice Nord (1986), Oceano, per Perseo Libri (1991) e, editi da Fanucci, Artificial Kid (1991) e Isole nella rete (1994). E I testi congiunti di Gibson e Sterling, editi da Mondadori, La macchina della realtà (1990) e Parco giochi con pena di morte (2001). Va inoltre citato Settore Giada, di Lucius Shepard, per Mondadori (1987).

Su temi “attorno al cyberpunk” sono da citare almeno Houdini e Faust. Breve storia del Cyberpunk, di Caronia e Gallo per Editrice Nord (1997); l’articolo di Palombini Note per una eterotopologia del punk cibernetico (in Philosophy Kitchen n. 10) e quello di Proietti Intorno al cyberpunk (in Ácoma. Rivista internazionale di Studi Nordamericani n. 5); Storming the Reality Studio. A Case of Cyberpunk and Postmodern Fiction, curato da Larry McCaffery perDuke University Press (1991); e molti altri testi curati da (e di) Bruce Sterling, in particolare, per Bompiani, Mirrorshades (1994) e la Prefazione a “Mirroshades” pubblicata in Cyberpunk. Antologia di testi politici, curato da Raf Scelsi per Shake Edizioni, oltre a La nuova fantascienza» (1992), per Telemaco, e Il cyberpunk negli anni Novanta (Isaac Asimov Science Fiction Magazine Edizione Italiana n. 2).

Andando “oltre” il cyberpunk, molte sono le possibili direzioni, partendo dal Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo di Donna Haraway (2018), per Feltrinelli, The posthuman, di Rosi Braidotti (Polity press, 2013), Il cyborg. Saggio sull’uomo artificiale di Antonio Caronia (2008), per Shake, e i libri di Norbert Wiener editi da MIT Press Cybernetics (1948) e God & Golem, Inc. (1964). Si possono inoltre citare lo storico Social Organization. A Study of the Larger Mind di Charles H. Cooley (1909), i classici di Marshall McLuhan: The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man (1962) e Understanding Media. The Extensions of Man (1964); il Dizionario degli esseri umani fantastici e artificiali di Vincenzo Tagliasco (1999), edito da Mondadori; Iperoggetti di Timothy Morton (Nero, 2018); Utopie Eterotopie di Michel Foucault per Cronopio (2006) e L'individuazione psichica e collettiva di Gilbert Simondon per DeriveApprodi (2001).

Bibliografia

Braidotti, R. (2013). The posthuman. Cambridge: Polity press.

Cadigan, P. (1996). Mindplayers (1987). Milano: Shake Edizioni.

Cooley, C. H. (1909). Social Organization. A Study of the Larger Mind. New York: Charles Scribner's Sons.

Gibson, W. & Sterling, B. (a cura di). (2001). Parco giochi con pena di morte. Milano: Mondadori.

Haraway,D. (2018). Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo. Milano: Fetrinelli.

McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.

McLuhan, M. (1964). Understanding Media. The Extensions of Man. Berkeley: Gingko Press.

Morton, T. (2018). Iperoggetti (2013). Roma: Nero.

Palombini, L. (2019). «Note per una eterotopologia del punk cibernetico», Philosophy Kitchen, 10(6), 89-105.

Proietti, S. (1998). Intorno al cyberpunk. Ácoma. Rivista internazionale di Studi Nordamericani, 5 (12), 93.

Sterling, B. (2001). La città virtuale. In W. Gibson & B. Sterling (a cura di), Parco giochi con pena di morte. Milano: Mondadori.

Wiener, N. (1964). God & Golem, Inc. A Comment on Certain Points where Cybernetics Impinges on Religion. Cambridge (MA): MIT Press.

Note

[1] Gilbert Simondon (1924-1989) è stato un filosofo francese il cui pregevole lavoro si situa tra gli anni ’50 e ’70 del Novecento. Partendo dal concetto di individuazione, Simondon si è a lungo interrogato sull’uomo come essere vivente in stretto rapporto con la tecnica, colta nella sua centralità filosofica e politica.

[2] Pat Cadigan è nata nel 1953 negli Stati Uniti. Poco dopo la fine degli studi universitari nel 1975 ha cominciato la sua attività di scrittrice. Nel 1986 il suo racconto A tutto rock (Rock On, 1984) viene inserito da Sterling in Mirroshades. Un anno più tardi pubblica il primo romanzo, Mindplayers, che ottiene un discreto successo. Ha vinto premi letterari prestigiosi come l’“Arthur C. Clarke”, e nel 2013 anche il “Nebula” e lo “Hugo”.

[3] Si propone qui la definizione di “frattale” fornita dall’Enciclopedia Treccani.

[4] L’orizzonte organicista si rinnova in quel principio di secolo e la società contemporanea assume, all’epoca, le caratteristiche di una larger mind grazie alla diffusione del telegrafo e del telefono.

[5] Tra virgolette alte una citazione tratta da Darko Suvin, On Gibson and Cyberpunk SF, in L. McCaffery (a cura di) (1991). Storming the Reality Studio. A Case of Cyberpunk and Postmodern Fiction. Durham-London; Duke University Press, 363.

-

L’Universo come cinema in sé

Recensioni / Settembre 2021Ogni appassionato di cinema lo sa: quello che cerca, guardando un film, non è soltanto una fuga dal proprio quotidiano – magari attraverso l’intermediazione delle vite altrui, immaginarie o meno che siano –, ma una certa, difficilmente definibile estraneazione dal “sé”, un modo per disaderire sic et simpliciter da quel centro gravitazionale per il resto onnipresente che è il proprio stesso “io”. Ciò che insomma seduce, sino al fanatismo, nella settima arte, non è tanto o solamente la capacità di raccontare storie, ma di immettere piuttosto lo spettatore in uno svincolamento possibile dalla sua prospettiva personale, di, in altre parole, autorizzarlo per un certo tempo ad abbandonare le rive tumultuose del proprio monologo interiore in favore di una partecipazione tendenzialmente assoluta al divenire delle cose (‘cose’ di cui faranno parte, a questo punto, persino le persone rappresentate). È per questo motivo che Gilles Deleuze, proseguendo un’intuizione che era già stata prima, perlomeno, di André Bazin («Il cinema come mummia del tempo») e di Pier Paolo Pasolini («Il cinema come lingua scritta della realtà»), ha riconosciuto nel cinema la facoltà di pensare, a tutti gli effetti, e anzi di permetterci di riconoscere come lo stesso universo possa essere a sua volta pensato alla stregua di un «cinema in sé». In quei due capolavori che sono L’immagine-movimento (1983) e L’immagine-tempo (1985), il dispositivo cinematografico assurge infatti a metodo di indagine cosmologico e persino cosmogenetico, rivelando a tutti noi che il mondo è tutto fuorché un semplice tutto, dato e costituito come un «Grande Oggetto» (Roger Chambon), ma si configura piuttosto come un complesso cangiante di processi infinitamente prolungati gli uni negli altri, come uno specchio mutevole, insomma, del pensiero in atto.

È questa allora la tesi che campeggia al centro di Cosmogenesi dell’esperienza. Il campo trascendentale impersonale da Bergson a Deleuze (Mimesis 2021, pp. 314), primo e importante libro di Giulio Piatti. Pur dedicando soltanto una parte della sua indagine al cinema (pp. 217-37), questo studio permette infatti di reperire nel cuore di una certa tradizione filosofica novecentesca una tendenza sempre più precisa e acuminata a vedere nel reale la sua stessa messa in immagine e anzi a cercare in un reale liberato di ogni ipoteca antropocentrica l’origine tanto della nostra prerogativa a rappresentarci il mondo quanto della predisposizione del mondo a divenire rappresentazione, secondo un modello di intelligibilità che eleva la genesi a forma vera dell’ontologia.

Un campo trascendentale impersonale non è quindi soltanto un concetto, ma una serie generativa di (altri) concetti. Si tratta di qualcosa che Henri Bergson interpreta, sia pure non servendosi dell’espressione, come insieme di immagini in sé e per sé (immagini di niente e per nessuno), assimilandolo a una materia in cui la percezione, ricondotta al suo stadio più puro, spogliata di ogni ricordo interpretativo, sarebbe come «già scattata» nelle cose stesse (pp. 31-72). È da qui che l’esperienza propriamente soggettiva sorgerebbe, nel momento in cui un corpo vivente comincia a deflettere un movimento materiale che altrimenti si propaga senza sosta in tutte le direzioni e su tutte le superfici. Ma si tratta anche di ciò che Raymond Ruyer, contestando a sua volta Bergson, è costretto comunque a rintracciare nella stoffa della sensazione, da pensarsi come modello di ogni coscienza e dunque di ogni essere veramente unitario (dall’elettrone all’universo). Da pensarsi come, in altre parole, una superficie che, senza poter prendere le distanze lungo una qualche perpendicolare, è comunque in presa diretta su di sé, quasi che il soggetto della sensazione fosse diffuso senza velocità limite in ogni punto del suo sentire e del suo essere al contempo la sensazione che ha (pp. 160-164). Ancora, è quanto Maurice Merleau-Ponty si troverà a ipotizzare per correggere in corso d’opera la rigidezza bipolare dell’intenzionalità husserliana e riuscire a pensare un percepire che è già sempre incarnato e co-implicato con il mondo, secondo un chiastica convergente-divergenza o divergente-convergenza che spariglia una volta per tutte la correlazione lineare tra soggetto e oggetto (pp. 149-153). E, infine, sarà il piano d’immanenza che Deleuze stesso e Félix Guattari evocheranno nella loro ultima opera, Che cos’è la filosofia? (1991), come operazione archetipale che ogni filosofo deve compiere per resistere a quel caos che dissipa altrimenti ogni pensiero e che pure bisogna poter frequentare per trarne nuova linfa, sia essa filosofica, artistica o scientifica (p. 213 e ss). Lo stesso piano che il solo Deleuze aveva già identificato appunto come la prestazione più tipica del cinema (soprattutto in alcune delle sue espressioni più tipicamente anti-narrative), quale sua capacità di restituirci a una visione che, per quanto strano possa sembrare, ci fonda senza mai essere stata nostra e senza poterlo mai essere del tutto.

Il campo trascendentale impersonale altro non è, insomma, che il cinema come reale o il reale come cinema, in quanto fattore di radicamento immediato della gnoseologia nell’ontologia, del sapere nell’ente, della ricerca nel mondo. La peculiarità di un trascendentale desoggettivizzato consiste infatti nel mettere in comunicazione, rivelandone l’irriducibile simmetria, il fulcro centripeto della conoscenza con quello centrifugo, vale a dire, nel mostrare come il presupposto di ogni apprensione conoscitiva sia anche il terminus ad quem ultimo della stessa.

Persino nei nostri traffici meno teorici, non possiamo fare a meno infatti di basarci su una cieca «credenza» nel reale che nessuno meglio di Deleuze ha saputo tematizzare, una credenza che la dialettica altrimenti interminabile di «comprensione» e «incontro», declinata in termini fenomenologici da Jean Hyppolite nel corso di un convegno Husserl delle 1957 a Royaumont (p. 155 e ss.), impone di ricollocare appunto sullo sfondo di un campo trascendentale a-soggettivo. È questa credenza che il nome di “trascendentale” significa, in ultima istanza, e che un certo gesto filosofico converte in questione esplicita, conferendogli per l’appunto lo statuto di un’implicatura a doppio senso tra pensiero ed essere, tra conoscenza e mondo, tra logica ed esistenza. Cosa altro sta ad indicare, infatti, la questione posta da Kant circa la legittimità dei giudizi sintetici a priori se non lo sforzo di un pensiero che, legiferando in maniera necessaria e universale su una materia interna al suo medesimo operare, costituisce nondimeno un incremento effettivo di conoscenza? Che cosa sta a segnalare, appunto, quest’intreccio se non la possibilità per il pensiero di toccare l’essere almeno quanto si lascia toccare da esso, restando in se stesso? Sia pure in maniera ancora insufficiente, perché troppo ancorata allo stampo dell’empiria (sostanzialmente, della coscienza), il pensatore di Könisberg ha proiettato comunque la conoscenza al di sopra di sé, nell’incrocio in cui il suo guardare si costella insieme al suo fare e in cui non si dà più alcun altro reale oltre un differire da sé intrinsecamente «autopoietico» (così lo definisce efficacemente Piatti).

Henri Bergson A parte allora la sibillina previsione foucaultiana circa l’avvenire del suo pensiero (che avrebbe dovuto informare di sé il XXI secolo), c’è forse un motivo poco avvertito all’origine dell’interesse con il quale la filosofia del presente continua, con un grado di ossessività altrimenti incomprensibile, a rivolgersi all’opera di Deleuze. La sua riflessione non si limita infatti a proporre un’ontologia tra le altre, fondata magari sul ruolo auto-costitutivo della differenza e/o su quello sovversivo dei divenire (con Guattari), ma conferisce alla stessa esigenza filosofica di totalizzazione dell’esperienza la sua ultima giustificazione. Deleuze, in altre parole, è il filosofo che più di ogni altro ha fatto della necessità in quanto tale di filosofare l’architrave della propria concezione del reale, rendendo così particolarmente arduo, ai suoi successori, proseguire su questa strada senza rendergli un ripetuto omaggio. C’è insomma una sorta di esplosione proiettiva, nella sua opera, che, per quanto per lo più non vista, ne fa uno dei luoghi in cui la filosofia, pur conservandosi del tutto realista, si ritrova comunque a contemplare la propria immagine, a vedersi insomma nel mondo come la superficie cangiante nella quale prende forma ogni realtà. La sua insistenza sulla scaturigine esternalista del desiderio di filosofia, come riposta a una sollecitazione che costringe letteralmente a pensare, è a tale proposito sintomatica: ne va della stessa situazione in cui si ritrova ciascun filosofo, quando sperimenta l’azione di un appello incessante di cui non coglie mai del tutto il senso, a meno che non ne faccia la cifra decisiva del reale stesso. Si capisce dunque il tenore quasi ossimorico di molte delle nozioni capitali della sua concezione. “Empirismo trascendentale”, “piano di immanenza”, “sintesi disgiuntiva”, solo per prendere tre esempi tra gli altri, realizzano una sorta di fusione a freddo di quanto per natura sarebbe dovuto rimanere separato: l’a posteriori e l’a priori, il liscio e lo striato, l’unario e il molteplice, ritrovando così nella “cosa stessa” la logica che anima da sempre la sua ricerca in-finita.

Per quanto si tratti infatti di una locuzione di Jean-Paul Sartre, escogitata in La trascendenza dell’ego (1936) per distanziarsi dalla piegatura egologica presa dalla fenomenologia husserliana, il “campo trascendentale impersonale” assume subito la portata di una meta-questione, atta a dare forma al gesto filosofico in quanto non si distingue più dal suo correlato paradossale. Nella prefazione, Rocco Ronchi la definisce appunto, con un’espressione di Arthur O. Lovejoy, un’«idea-unità» (p. 9), nozione distinta tanto dal singolo concetto, quanto dal principio generale, proprio dal fatto di avere una «carriera» (p. 10), un cursus specifico attraverso i pensieri di coloro che in modi sempre eterogenei pure vi si richiamano. Questo correlato non ha perciò più nulla dell’oggetto contrapposto a un osservatore, né tantomeno del soggetto che si ripiega su di sé per guardarsi guardare il mondo, come avviene per lo più in ambito fenomenologico, ma si presenta piuttosto sotto la forma di un mondo che si vede e che si costituisce mentre si vede, senza avere però mai alcun centro privilegiato da cui accedere a questa ‘visione’ che non sia il proprio stesso esistere. Leggendolo, assistiamo insomma a una lunga e sempre più decisa emersione di questa istanza teorica attraverso un corteo di filosofi che, nel corso del Novecento, si sono chiesti che cosa rendesse effettivamente possibile l’incontro conoscitivo, non più assimilabile semplicemente, dopo la débâcle kantiana della metafisica, alla forma paradigmatica di una relazione tra poli numericamente distinti e ontologicamente difformi (il soggetto e l’oggetto, la rappresentazione e la cosa, l’archetipo e il simulacro). Ne va insomma della stessa questione, come l’Autore si premura di sottolineare (pp. 288-9), sollevata da Menone, nel dialogo eponimo di Platone e che un Socrate stupefatto riassume con queste parole: «non è possibile per l’uomo ricercare né ciò che sa [perché lo sa già] né ciò che non sa [perché non saprebbe come riconoscerlo]!» (Men., 81a). In questa celebre aporia si profila un dubbio che, se spinto alle sue conseguenze più radicali, fa tremare non soltanto i polsi dei filosofi, in quanto disconnette per sempre ricerca e sapere, ma anche le fondamenta del nostro commercio quotidiano con il mondo.

L’ontologizzazione del Filosofico (con la maiuscola a capolettera) da parte della filosofia medesima è allora il vero oggetto della trattazione di Piatti. Il percorso proposto in queste pagine, nella sua ricchezza di riferimenti, è insomma una meditazione reiterata sull’inclinazione del pensiero a fare corpo con il suo altro – l’essere – e a ritrovarsi quindi nel proprio altro in forza della sua essenziale estraneità. Si badi, infatti, sotto il nome iper-tecnico di «campo trascendentale impersonale» non si intende qualcosa di adeguabile o di avvicinabile attraverso un movimento che lo supponga esistente al di là di sé. L’esperienza si rivela nella sua fattura cosmogenetica, e quindi non più come l’attributo di un qualche genere di soggettività, soltanto nel momento in cui si mostra nella sua natura pressoché artificiale, nel suo essere il prodotto di una genesi pre-individuale che la pone insieme, simultaneamente, a tutti i suoi altri prodotti (in senso stretto individuali e persino personali). L’effettuarsi dell’esperienza rimane lo stesso, che lo si trovi dal lato del soggetto o da quello dell’oggetto.

L’enunciato chiave della prospettiva di Piatti è perciò il seguente: «L’esibizione delle strutture cosmogenetiche del reale coincide insomma con la costruzione stessa del mondo che si abita» (p. 286). Questo enunciato ha infatti un’implicazione cruciale: esso stabilisce una corrispondenza tra il metodo filosofico e quello scientifico che ci permette di aggirare molte delle difficoltà che affliggono ancora il dibattito speculativo contemporaneo, caratterizzato spesso da una certa, residuale diffidenza nei confronti della scienza o da una simmetrica resa totale nei suoi confronti. Tale enunciato, in altre parole, si pone come il titolo di un programma filosofico che trova la propria scientificità, si parva licet, nel suo prestarsi a una in-finita serie di riformulazioni, ogni volta più approfondite. Il «costruzionismo» di questa concezione fa tutt’uno allora con il carattere a sua volta costruttivo del dispositivo discorsivo scientifico, il quale riconosce nel reale soltanto ciò che può ri-produrre grazie agli apparati formali e materiali delle tecnologie matematiche e sperimentali di cui si dota. Esso si identifica insomma con il non plus ultra del «naturalismo» (p. 287), ovvero, con la sostanza mutevole di una natura non-umana accessibile solo trasformandola. Ecco dunque che la ricognizione condotta da Piatti ci porta su una soglia critica con la quale la filosofia stessa ha da confrontarsi oggi, se non vuole rinunciare al suo compito propulsivo non tanto di scientia scientiarum (ruolo intenibile per tanti motivi) ma, si potrebbe dire, di tecnica delle tecniche, nella loro insindacabile e indispensabile pluralità.

Al di là della maggiore o minore confidenza che si può avere con il dibattito che il libro ricostruisce accuratamente – transitando anche attraverso l’ampia diatriba sulle aporie dell’intenzionalità fenomenologica dipanatasi tra gli anni ‘20 e gli anni ‘50 dello scorso secolo e le traversie del bergsonismo riletto da Vladimir Jankélévicth, Georges Canguilhem, Gilbert Simondon, Bento Prado Jr. e Victor Goldschmidt –, la questione in ballo è quindi immediatamente tangibile. Si sta parlando di vita – cos’altro dovrebbe essere infatti una tecnica delle tecniche? –, una vita da intendersi tanto in termini esistenziali che biologici, a questa altezza inscindibili. Si sta concependo una vita, in breve, che si concreta in una operazione sempre fallita eppure mai veramente evacuata come impossibile, una vita risolta in un tentativo di essere qualcosa di definito, e al limite di definitivo, coincidente però a sua volta con la propria costante messa in questione e quindi con la sua costante trasmutazione. Il vitalismo ostinatamente rivendicato da Deleuze (p. 240 e ss.) è in questo senso oltremodo rivelativo.

Gilles Deleuze La messa a fuoco del virtuale, nella vicenda allestita da Piatti, assume perciò un valore emblematico, capace di portare alla luce l’agentività stessa del Filosofico e della vita in generale. Il «ricordo puro» di cui parla Bergson in Materia e memoria (1896) e al quale non attribuisce nessuna efficacia determinata, se non quella di un’ipotesi teorica simmetrica a quella altrettanto «di diritto» della percezione pura, si rivela, nel prosieguo dei riarrangiamenti che subisce arrivando nelle mani di Deleuze, dotato di una sua specifica operosità, riconducibile al tentativo di fondare un’esperienza propriamente filosofica, distinta da tutte le altre esperienze di cui la nostra specie è capace. Un’esperienza che ha come sua cifra paradigmatica una certa auto-progressione, un lento procedere non verso qualcosa d’altro, ma verso se stessa, nel suo restare comunque parzialmente opaca al proprio medesimo sapere (come accade d’altronde a tutte le altre nostre attività, almeno sin quando non se ne fa carico, appunto, la filosofia). Un’esperienza che ci rivela inerenti, insomma, al cosmo in quanto è una genesi e non uno stato di cose, più o meno articolato che sia. Ecco perché Piatti, con sottile quanto significativa decisione, insiste col chiamare l’insieme delle immagini bergsoniano un «sistema» (p. 32) delle immagini. Il “sistema” (dal greco synistemi, “raccolgo”) è l’elemento elettivo dell’esperienza filosofante, in quanto resta al di qua (o al di là) di se stessa, nel mentre che ne ricava sempre ulteriori prospezioni. Il virtuale si mostra insomma quale statuto della filosofia, in quanto non riesce mai del tutto nel compito al quale non può comunque rinunciare: istruire un sistema in cui tutte le altre esperienze possano tenere e fare uno. Un’esperienza delle esperienze, insomma, che le raccordi lasciandole essere per quello che sono (e per quello che stanno diventando, soprattutto). In tal senso, le analisi di Piatti sono rilevanti anche nella misura in cui riconoscono una sorta di andamento a soffietto che contraddistingue tanto la metafisica di Bergson, quanto quella dei suoi variegati prosecutori, e che scandisce la stessa forma dinamica dell’universo come cinema in sé. Questo andirivieni conservativo e cumulativo tra presupposto e risultato, tra premessa e conclusione, dà la misura dell’estendersi delle considerazioni bergsoniane da un nucleo soggettivo-interiore (nel Saggio sui dati immediati della coscienza, del 1889) a uno sempre più apertamente cosmologico-evolutivo [in L’evoluzione creatrice e Durata e simultaneità, innanzitutto, (1907, 1922)], con un procedere che mima di fatto la vitalità dello stesso campo trascendentale impersonale. L’archetipo diventa qui simulacro del suo simulacro almeno quanto l’inverso e l’immagine si sutura infine senza scarti al suo referente. È così che viene in chiaro insomma la forma logica della progressività filosofica, manifesta soltanto allo sguardo di chi, con ritrovata consapevolezza del proprio mestiere, non si limita a guardarsi guardare, ma si si impegna a «vedersi vedersi» (Paul Valéry). Di colui, in breve, che tenta di cogliere non solamente il mondo nello specchio della sua apprensione soggettiva, ma come immagine cangiante della medesima dislocazione di sé che è necessario compiere per reperirsi nel mondo, quale essere già da sempre immerso in esso. Per dire la cosa altrimenti, che si scopre quale effetto di un’auto-differenziazione che coincide immediatamente con il divenire delle cose, quali che siano, e che le mette in comunicazione, senza alcun grado gerarchizzato o stratificato di partecipazione, con un principio sempre anche immanente a ciascuna di esse. Donde le splendide osservazioni riservate al processo di cristallizzazione (p. 250 e ss.), come modello di qualsivoglia genesi.

Allo stesso modo in cui è allora possibile leggere nella fisica relativistica un colpo di sonda nelle condizioni di osservabilità empirica del reale (fissate una volta per tutte dal valore-limite della velocità della luce) e nella meccanica quantistica un’insorgenza di quelle relative alla spiegazione scientifica in generale (come ha notato di recente Sergio Benvenuto su Philosophy Kitchen, identificandole nei paradossi della localizzazione che caratterizzano quella disciplina), così è possibile rintracciare nella direttrice di pensiero ripercorsa da Piatti un chiarimento sempre più dirimente di che cosa significa pensare e di come il pensiero non pensi mai altro che se stesso, pensando anche sempre qualcosa di altro da sé. È qui che il filosofo, guardandosi allo specchio, raggiunge il mondo stesso, esce fuori di sé e si confonde con la polvere di stelle di cui è fatto (il) tutto. Per provare quindi a rispondere a Menone, secondo questo impianto teorico, si dovrebbe dire che si cerca sempre quello che non si sa, ma solo perché si crede, si crede solamente, di saperlo già.

Ora, l’uso della scienza da parte della filosofia avviene quasi sempre sul crinale malfermo delle difficoltà incontrate dalla prima. Non è in forza delle convergenze tematiche oggettive tra funzioni scientifiche e concetti filosofici che il filosofo è chiamato a sua volta a dare una sistematizzazione di risultati per altro tra loro non necessariamente (e anzi, necessariamente non) comunicanti, ma grazie appunto alle scuciture, alle esitazioni e alle impasse che caratterizzano e forse caratterizzeranno per sempre il discorso scientifico. Il filosofo ha insomma l’ambizione di ‘curare’, per dir così, l’esperienza efficace della scienza dalla sua pur inevitabile dispersione, di farne il punto di partenza di una qualche sintesi integrale, in cui ci si possa riconoscere anche il famigerato “senso comune”.

Non è vero però l’inverso. Lo scienziato ha sì bisogno di filosofia, ma, come è stato notato per esempio da Canguilhem, non alla stregua di un ausilio finalizzato alla contestualizzazione metafisica delle proprie asserzioni. È piuttosto nella funzione di un’ideologia da scardinare, di un sistema di credenze da far saltare, che la filosofia interviene all’interno del lavorio continuativo dei saperi positivi; è come errore da emendare, insomma, che il palinsesto teorico volto alla “totalizzazione dell’esperienza” può funzionare fruttuosamente nel procedimento della ricerca scientifica, pronta a istruirsi nello spazio vuoto (nello spazio svuotato) lasciato dal primo. Anzi, quando ci si serve di ritrovati filosofici in ambito scientifico si corre spesso il rischio di dogmatizzare inutilmente quanto invece fa la forza dell’impresa scientifica moderna – la sua fallibilità esibita senza vergogna e il suo tenore auto-critico organizzato tecnologicamente e collettivamente. La scienza pretende insomma di curare a sua volta l’intelletto umano dalla sua peraltro irresistibile tendenza alla totalizzazione. A meno che, con una piroetta meta-filosofica degna di un acrobata del pensiero, il filosofo non si chieda che cosa rende concretamente possibile la sua stessa pratica e faccia persino di questa domanda, portando la propria vocazione riflessiva al suo punto critico, l’oggetto privilegiato e inesauribile della propria interrogazione. A meno che, insomma, il filosofo non arrivi a lambire direttamente il cuore della pratica che lo riguarda, cuore isomorfo, nel suo chiedere conto della possibilità medesima del filosofare, alle virtù della scienza in senso stretto, perché esposto, infine, a un continuo e felice fallimento.

Per quanto allora non si fondi su un confronto circostanziato con i risultati scientifici della contemporaneità, il lavoro di Piatti fornisce una perlustrazione preziosa tanto da un punto di vista metafisico quanto, a ben vedere, da uno epistemologico e, quindi, meta-filosofico. È infatti in questo nodo – in questo sovrapporsi vertiginoso di immagine e reale o di interrogazione e genesi – che scienza e filosofia si incontrano a loro volta, alla luce, reciprocamente, delle loro insufficienze e dunque del loro (de-)completarsi, per così dire, a vicenda. Tanto il filosofo che lo scienziato scoprono qui di aver a che fare con uno sfondo fungente di processi che li travalica, insediandoli però nella loro postura interrogativa, istituendoli anzi come interrogazione continuata che il mondo opera su se medesimo. L’universo come cinema in sé appare insomma in forma di una domanda che le cose pongono a se stesse, incessantamente (donde la deleuziana attribuzione di statuto del reale al «problematico» in quanto tale). La nostra credenza inossidabile nel reale può perciò coincidere infine con la sua incessante ri-costruzione e la cura scientifica dalla totalità diventare la stessa cosa della cura filosofica dalla disseminazione.di Daniele Poccia

-

GAME OVER. Occhiali a specchio, cibernetica e informazione

Longform / Settembre 2021.

Dietro le lenti

La narrativa cosiddetta cyberpunk nasce all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso. Si presenta da subito come una cesura abbastanza netta tra due epoche diverse della letteratura fantascientifica; una frattura quasi irrimediabile tra un “prima” e un “dopo” destinata non soltanto a lasciare ampia traccia di sé ma anche a contrassegnare una soglia osmotica tra una concezione della realtà – o meglio, della scrittura di quella realtà – e la sua rappresentazione, dischiusa su scenari molto suggestivi. Il cyberpunk – definito spesso in modi diversi nel corso di quegli anni: Radical Hard SF, Outlaw Technologists, Neuromantics – è premonizione di impensabili orizzonti dell’essere, di evoluzioni della società e della tecnologia che nemmeno il più ardito degli scrittori avrebbe mai osato immaginare.

Si possono individuare tre differenti date costitutive del Movimento cyberpunk: nel 1982 viene organizzata una storica tavola rotonda alla convention sulla fantascienza “ArmadilloCon” che si tiene a Austin nel Texas [1]; nel 1984 William Gibson [2] pubblica Neuromante (1986) e due anni più tardi esce l’antologia Mirroshades (1986), a cura di Bruce Sterling [3], un altro importante capofila dei ragazzi dagli “occhiali a specchio”.

Gli occhiali da sole a specchio sono stati un totem del movimento fin dai primi giorni del 1982. Le ragioni di ciò non sono difficili da capire. Attraverso il nascondere gli occhi, le lenti a specchio ostacolano le forze della normalità a comprendere che uno è impazzito e possibilmente pericoloso. Essi sono il simbolo del visionario che fissa lo sguardo al sole, il biker, il rocker, il poliziotto, e fuorilegge simili. Le lenti a specchio – preferibilmente in cromo e nero opaco, i colori del totem del movimento – apparvero in ogni novella, quasi fossero una specie di distintivo letterario. (Sterling 1990, 37)

Il cyberpunk è un prodotto schietto dell’ambiente culturale nord-americano di quel periodo e probabilmente ne è una penetrante rappresentazione. Le sue radici affondano nella tradizione della fantascienza popolare degli anni Sessanta. Ellison, Delany, Spinrad, Aldiss, Ballard, Anderson, Heinlein, senza dimenticare i “giochi di realtà” di Dick: sono questi i precursori e gli ispiratori dei nuovi romanzieri che si stanno misurando con una incipiente fine secolo superiore a tutte le aspettative, inverando senza dubbio molte delle anticipazioni che il Movimento delle lenti scure ha fatto proprie, intuendole nella filigrana della storia. Si è spesso detto dell’analogia tra punk e cyberpunk, entrambi processi di superamento e liberazione che non tagliano i ponti col passato, anzi ne assorbono gli insegnamenti e li manipolano mantenendo con esso accostamenti sonori e sintattici, riletti in chiave esplosiva e spiazzante. Insomma, come il punk scioglie il rock and roll dalle briglie sinfoniche del progressive rock, così il cyberpunk affranca la fantascienza da influenze decennali pur se i suoi rappresentanti sono cresciuti nella tradizione letteraria della Science Fiction. Il corpus narrativo classico sembra essere saturo e la realtà quotidiana sopravanza ogni fantasia possibile. Qualcosa, dunque, si libera in quel decennio e nonostante l’etichetta cyberpunk non sia stata mai scelta da nessuno dei componenti di quella geniale brigata, il termine entra in uso perché sintetizza un intero clima culturale, fatto di high-tech e di pop underground nei quali si mescolano video-rock, hacker clandestini, «tecnologia di strada dell’hip-hop e della musica scratch» (Sterling 1990, 38).

E proprio di quel milieu così particolare, fatto di visioni apocalittiche, esistenze ai margini, ibridazioni tecnologiche e oscure periferie urbane nella quali si muovono esseri umani “ai margini”, ci occuperemo nelle prossime pagine, rovistando tra “regimi discorsivi” e idiosincrasie al silicio per disegnare una cartografia, certamente imperfetta, del dispositivo culturale che la scrittura cyberpunk generò, prima di spegnersi alle soglie degli anni Novanta del Novecento, riecheggiando i motivi di una eterna rivolta contro un ordine sociale incrinato dal confondersi della macchina con la carne, mentre l’”analogico” veniva espropriato dal tumultuoso affacciarsi del “digitale”.

.

Di cibernetiche e altri movimenti

Il prefisso cyber proviene dalla parola “cibernetica”, in lingua inglese cybernetics. La cibernetica governa quella parte della sperimentazione scientifica che studia le analogie funzionali tra i meccanismi biologici di controllo e regolazione degli esseri viventi e i meccanismi artificiali delle macchine. Cybernetics è lemma coniato dal matematico americano Norbert Wiener (1948). Wiener riprendeva il concetto espresso in greco antico dalla parola “kubernetes” [κυβερνήτης], pilota di navi, anche se gli attribuiva un significato diverso dopo qualche secolo di evoluzione etimologica, assecondando parzialmente la sua distorsione. Tuttavia, nella cultura greca di allora non si trattava soltanto di saper usare il timone, piuttosto di conoscere ogni singolo componente dell’imbarcazione e il criterio con cui era stato realizzato. In aggiunta, essere un buon pilota significava anche, o forse soprattutto, sapersi orientare, e per farlo bene era necessario possedere solide conoscenze di astronomia, geografia, cartografia ed essere capaci di “annusare il mare” attenti alle variazioni meteorologiche. Con l’arrivo della civiltà latina il pilota divenne gubernator, un individuo più adatto al comando che alla conduzione, secondo il prevalente principio del controllo centrale da esercitare su un vasto territorio quale sarebbe stato l’Impero. Il gubernator svolgeva il suo compito essenzialmente sottomettendo. Wiener, quindi, in maniera più o meno inconsapevole utilizzava il termine filtrandolo attraverso l’accezione romana. La cultura cyberpunk, al contrario, recupera l’etimo greco configurando una “possibilità sociale”, chiamiamola così, affatto diversa.

Almeno sino alla fine degli anni Venti del XX secolo era stato l’orecchio a farla da padrone. Le tecnologie sviluppate fino a quel momento, il telegrafo e il telefono, avevano fatto dell’ascolto il canale privilegiato per la comunicazione. Ascolto, e vocalizzazione quando il telegrafo divenne “parlante” e si scoprì che si poteva trasferire anche la voce oltre ai segnali ticchettanti dei vari codici di trasmissione tra cui primeggiava il Morse (Coglitore 2016). Con l’arrivo negli Stati Uniti della prima, embrionale televisione, intorno al 1927, sarebbe stato l’occhio ad assumere valenza primaria con tutto ciò che ne sarebbe conseguito.