-

-

L’impensato. Intervista a N. Katherine Hayles

Longform / Aprile 2022La seguente intervista a N. Katherine Hayles è stata organizzata in occasione della pubblicazione dell'edizione italiana di Unthought The Power of the Cognitive Nonconscious per l'editore Effequ. Studiosa di fama internazionale, direttrice e docente del programma di letteratura presso la Duke University ha fornito un contributo fondamentale al rapporto tra letteratura, scienza e tecnologia. Nel suo ultimo saggio l’autrice pone al centro della riflessione un ripensamento radicale della nozione di cognizione, soprattutto attraverso l’elaborazione dei concetti di cognizione non conscia e assemblaggi cognitivi. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, uscito nel 1999 ma ancora oggi riferimento imprescindibile per chi si occupa di postumanesimo e di posthumanities.

Intervista di Ambra Lulli

Traduzione di Alice Iacobone

Ambra Lulli: Vorrei cominciare facendo un confronto tra il tuo nuovo libro L’impensato e i tuoi lavori meno recenti. In particolare, ho notato che nel L’impensato non viene mai utilizzata la nozione di postumano. Che rapporto c’è tra la riflessione che sviluppi in questo nuovo testo sulla cognizione non conscia e sugli assemblaggi cognitivi e quella sull’interazione tra esseri umani e tecnologia che avevi portato avanti in How We Became Posthuman? Ritieni che le nozioni di postumano e postumanesimo possano essere ancora delle categorie d’analisi critica interessanti o la loro assenza nel tuo nuovo testo indica piuttosto la necessità di un loro superamento?

N. Katherine Hayles: Come sapete, i Posthuman studies sono oggi in una fase molto avanzata e contano dozzine di libri, riviste e raccolte sul tema. Insieme a molti altri autori, considero le categorie di postumanesimo e postumano come d’importanza vitale per l’analisi critica. Al centro del mio interesse per il postumano, iniziato ormai più di vent’anni fa, c’era l’idea che tecnologie computazionali come la realtà virtuale stessero decostruendo il soggetto umanista liberale. Questo processo oggi è in uno stadio ancor più avanzato. Per come lo avevo concepito allora, il postumano non implicava necessariamente un ripensamento delle forme di vita non umane. Gli importanti lavori di Donna Haraway, Cary Wolfe, Timothy Morton e altri hanno reso chiaro che il postumano, come movimento, dovrebbe incidere (e di fatto incide) anche sulle nostre relazioni con altre specie. Se ne L’impensato non menziono il postumano in maniera esplicita è perché il concetto è semplicemente assunto come precursore di nozioni centrali quali l’idea della cognizione nonconscia, dell’emergenza di media computazionali come nostri simbionti contemporanei, dell’importanza degli assemblaggi cognitivi per la vita attuale nelle società sviluppate.

AL: Partiamo dall’inizio del tuo nuovo libro. In particolare, vorrei soffermarmi sul modo in cui inviti a ripensare la cognizione, come sostanzialmente distinta dal pensiero, e in un modo che porta ad estendere questa facoltà a tutte le forme di vita biologiche e a molti sistemi tecnici. In che modo, il ripensamento da te proposto, se da un lato intende avvicinare cognizione umana e tecnica, dall’altro vuole prendere le distanze dal modello cognitivista che interpreta la cognizione come computazione? Inoltre, vorrei soffermarmi sulla nozione di informazione a cui fai riferimento quando proponi questa ridefinizione della cognizione: un “processo che interpreta l’informazione in contesti che la connettono con il significato” (p.45). Mi sembra importante notare che la nozione di informazione a cui fai riferimento si distanzia da quella puramente quantitativa e probabilistica proposta da Shannon e Weaver, per rimanere invece legata a nozioni quali quelle di significato e di interpretazione. Potresti soffermarti anche su questo punto e approfondire la nozione di informazione a cui fai riferimento? Nel testo vengono citati autori come Friedkin e Simondon.

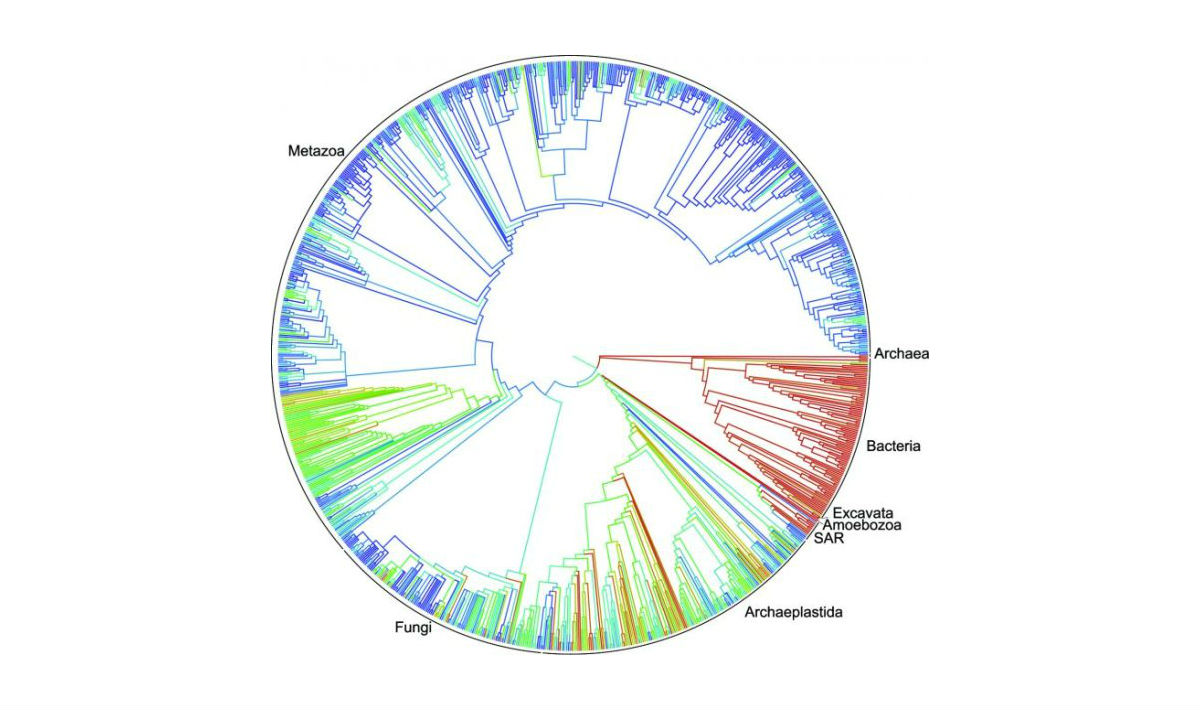

NKH: Fondamentalmente, il paradigma cognitivista affermava che il cervello umano opera come un computer. Io penso invece che questo sia altamente improbabile, considerate le profonde differenze tra media computazionali e cervelli umani dal punto di vista dell’incarnazione [embodiment]. La mia preferenza personale va ai modelli di cognizione incarnata o incorporata, come quelli elaborati da Maturana e Varela in Autopoiesis and Cognition, da Thompson, Varela e Rosch in The Embodied Mind, da Edwin Hutchins in Cognition in the Wild, da Lawrence Barsalou nel suo lavoro sulla “grounded cognition”, per menzionarne solo alcuni. Se certamente sostengo che sia umani che computer abbiano capacità cognitive, d’altra parte però insisto anche sull’importanza della loro diversa incarnazione, che implica maniere differenti di realizzare tali funzioni cognitive. È anche per questo che ho deciso di concentrare la mia ricerca sulla cognizione invece che su, ad esempio, pensiero o intelligenza, nozioni dotate di una lunga storia che le associa esclusivamente all’essere umano. La definizione di cognizione che citate la connette a interpretazione e significato. Sono termini forti nelle discipline umanistiche, e li ho scelti in parte per questa ragione; tuttavia, li uso in una maniera che supera radicalmente le concezioni tradizionali, che storicamente hanno attribuito solo agli esseri umani il diritto di performare l’attività interpretativa e l’attività di significazione. Prendendo le mosse dalla biosemiotica, sostengo che tutti gli esseri biologici, incluse piante e organismi unicellulari, interpretano informazione dai propri ambienti in maniere che sono significative per le loro vite. Come notate, questo uso del termine “informazione” non è lo stesso di quello del concetto promosso da Shannon e Weaver; piuttosto, si avvicina alla “differenza che fa una differenza” di Gregory Bateson e alla nozione di individuazione elaborata da Simondon.

AL: I nuovi materialismi sembrano utilizzare un lessico “deleuziano” (i concetti di forze, affetti, intensità e assemblaggi contingenti) per sottolineare soprattutto il carattere dinamico e profondamente trasformativo della materialità. In questo quadro il soggetto e la cognizione, di cui queste proposte teoriche vorrebbero fare a meno, si configurano come elementi unicamente “conservativi”. Nel quadro teorico da te proposto, e attraverso l’introduzione della nozione di cognizione non-conscia, quale potenziale trasformativo viene affidato invece alla cognizione? Si può sostenere che, attraverso il ripensamento della nozione di cognizione che proponi, è possibile considerare la complessità come il prodotto di azioni/ dinamiche cognitive?

NKH: Dal mio punto di vista, il carattere trasformativo della materialità ha indubbiamente agency, basti pensare a fenomeni che vanno dalla lenta erosione delle rocce fino alle violente eruzioni dei vulcani. Per questo parlo delle forze materiali nei termini di agenti. Ciò che le forze materiali non possono fare, tuttavia, è interpretare l’informazione che viene dai loro ambienti e basare le loro azioni su tali interpretazioni. L’eruzione di un vulcano, le roboanti fratture di una valanga, la violenta formazione di un uragano si possono comprendere come la somma totale delle forze rilevanti che agiscono in quel momento. Queste forze non possono decidere di seguire un percorso differente – di aspettare che gli sciatori abbiano abbandonato le piste, ad esempio, o di investire un campo deserto invece che una città affollata. Manca loro la capacità di selezione e scelta, funzioni che tutte le forme di vita hanno, persino le più umili. In breve, le forze materiali sono agenti ma non attori, precisamente perché mancano di capacità cognitive. Gli organismi certamente hanno una propensione per l’aspetto “conservativo” nella misura in cui mirano a perpetuare la propria esistenza. Tutto lo studio dell’omeostasi è un tributo a questa idea, un’indagine dei modi in cui i corpi viventi si stabilizzano in ambienti in mutamento. Senza dubbio è per questo che Deleuze e Guattari dichiararono che i loro scritti erano contro l’organismo, il segno, il soggetto. Allo stesso tempo, però, gli organismi possono essere infinitamente creativi, come la storia dell’evoluzione ci mostra. Le rocce possono essere compresse o frantumate, traslate o fratturate, ma non possono essere altro che rocce. Gli esseri viventi, al contrario, costantemente divengono altro da ciò che sono, creando nuove cellule mentre quelle vecchie muoiono, producendo nuovi anticorpi per combattere le malattie, inventando nuovi comportamenti al mutare delle condizioni. Più un organismo è dotato di capacità cognitive, più sarà capace di invenzioni radicali. Gli esseri umani sono ovviamente il massimo emblema di questa affermazione, ma anche altre specie esibiscono notevoli capacità di trasformare sé stesse e i propri ambienti, basti pensare ai casi in cui un albero sviluppa una tossina specifica contro un parassita mai incontrato prima. Quando molteplici attori interagiscono gli uni con gli altri nel proprio ambiente, invariabilmente si ottengono delle dinamiche complesse. Questi attori non sono necessariamente dotati di coscienza, possono anche fare uso di cognizione nonconscia. Inoltre, anche per gli esseri umani, la cognizione nonconscia svolge funzioni cruciali affinché la coscienza possa operare. Dal mio punto di vista, la cognizione nonconscia rende conto della maggior parte della cognizione umana, incluse quelle funzioni spesso date per scontate come mantenere una rappresentazione corporea coerente, adattare postura e respiro alle condizioni presenti, rispondere a segni e segnali sotto la soglia della coscienza, coordinare stati emotivi e attenzione.

AL: Quali sono le implicazioni del decidere di utilizzare la nozione di “assemblaggio cognitivo” piuttosto che di rete? Mi sembra che parlare di assemblaggio ci consenta di evitare la reificazione delle interconnessioni tra agenti, considerando gli assemblaggi sempre appunto come “provvisori”, ma al tempo stesso la differenza sta nel tipo di “materialità” coinvolta. Gli assemblaggi, a differenza delle reti, sembrano fare riferimento a una materialità “carnale”, tridimensionale, che oppone resistenza e che ha a che fare con il “toccare, il respingere e il mutare” (p. 209). Potresti approfondire questo punto?

NKH: Come suggerite, un assemblaggio è più flessibile e transitorio di una rete, il che lo rende una scelta migliore dal mio punto di vista. Gli assemblaggi cognitivi sono collettività che includono umani, non umani e media computazionali, che interagiscono tutti grazie alle loro capacità cognitive. Un esempio potrebbe essere quello di quando parli al cellulare, ad esempio al tuo cane quando sei via da casa: qui si uniscono la tua cognizione, le capacità computazionali del telefono e ovviamente il tuo cane, quando inclina la testa in quel suo modo grazioso. Quando chiudi la chiamata e vai al computer, entri in un altro assemblaggio che coinvolge la macchina, le connessioni di rete, un server remoto e così via. Entrando in automobile sei in un altro assemblaggio ancora, che comprende le capacità computazionali dell’auto, i sensori della strada, i tempi dei semafori, eccetera. Come Giano, gli assemblaggi cognitivi hanno due facce. Una faccia è rivolta verso il flusso dell’informazione, l’altra verso la materialità degli enti dell’assemblaggio, ovvero le loro qualità “carnali” (per ciò che riguarda gli enti biologici) e le loro istanziazioni in metallo e silicone (nel caso dei media computazionali). L’incarnazione determina il modo in cui si dà il flusso d’informazione, per questo non possiamo comprendere l’aspetto astratto senza prendere in considerazione il lato materico.

AL: Con la nozione di assemblaggi cognitivi, sembri soprattutto voler sottolineare la situazione di densa embricazione e simbiosi, di interazione e comunicazione ormai pervasive tra cognizione umana e sistemi tecnici. La cognizione tecnica sembra avere un ruolo cruciale nelle nostre forme di vita (si pensi, ad esempio, alle cognizioni tecniche a cui è interamente affidata la gestione del traffico in una città come Los Angeles) e conseguenze enormi sulle società e le culture umane. La prospettiva sembra quindi essere quella di una coevoluzione, di una relazione simbiotica in cui per ognuno dei simbionti coinvolti risulta impossibile pensare di prosperare senza l’altro. A quali differenti visioni politiche ed etiche portano una concezione, come la tua, che sottolinea la stretta interdipendenza tra cognizioni umane e tecniche, rispetto a una concezione che considera plausibile per il soggetto umano la possibilità di “svincolarsi” dalla fitta rete di cognizioni tecniche che costituiscono la sua ecologia cognitiva? La pervasività della cognizione tecnica e la sempre maggiore autonomia dei media computazionali si associa a forme di controllo sempre più efficaci, con i problemi e i costi che queste implicano. Di fronte a questa prospettiva, non si dovrebbe forse poter pensare alla possibilità di “interrompere” o “disturbare” il flusso continuo di informazioni e di comunicazione? Non si dovrebbe, cioè, pensare il rapporto tra esseri umani e sistemi tecnici anche in termini di conflitto oltre che di simbiosi?

NKH: Tecnicamente, la definizione biologica di simbiosi comprende anche il parassitismo e altre forme di associazione distruttiva. I sistemi tecnici possono indubbiamente essere causa sia di conflitto che di simbiosi. Pensiamo all’operaio lasciato a casa perché un robot industriale ha preso il suo posto in fabbrica, o all’accusato che viene incarcerato ingiustamente invece di essere messo in libertà vigilata perché un algoritmo responsabile delle condanne reputa probabile che sarebbe un recidivo. Dal mio punto di vista, ci sono molti casi in cui dovrebbero essere gli umani, e non gli algoritmi, a prendere le decisioni. Ma dobbiamo anche tenere a mente che pure gli umani sono lungi dall’essere infallibili e sono portatori di pregiudizi espliciti ed impliciti. Per me, la maggiore differenza tra decisioni algoritmiche e giudizio umano rimane quella evidenziata da Hubert Dreyfus quasi cinquant’anni fa: gli esseri umani hanno una più ampia e comprensiva visione del mondo. In realtà, si potrebbe dire con Dreyfus che noi abbiamo un mondo, mentre gli algoritmi hanno solo dati immessi al loro interno. Nei dibattiti contemporanei c’è un gran numero di voci che esortano all’interruzione e all’alterazione, a volte mostrando una scarsa comprensione di cosa i computer realmente fanno. Sono d’accordo sul fatto che questa sia spesso una tattica necessaria, ma penso anche che sia ugualmente importante mettere in atto tattiche e strategie di decostruzione dell’antropocentrismo, compresa la convinzione che gli umani siano superiori ed abbiano il diritto di dominare su tutto il resto, anche sulle altre specie e sulle intelligenze artificiali. Data l’urgenza della crisi ambientale attuale, ci occorrono diversi modi di concepire il mondo e la nostra relazione con esso. Abbandonare l’antropocentrismo è un modo per conseguire questo obiettivo. Lo sostituirei con ciò che chiamo “reciprocità ecologica”, evidenziando le relazioni tra gli esseri umani, i viventi non umani e i media computazionali.

AL: Parlando degli algoritmi di trading automatizzato, metti in luce come l’operare della cognizione tecnica in questo caso avvenga sfruttando temporalità inaccessibili alla cognizione cosciente, e come ciò costituisca un’ “ecologia cognitiva algoritmica di sole macchine”. I modi in cui gli umani possono interagire con queste ecologie di sole macchine, in modo da correggerle secondo criteri etici (penso, ad esempio, all’andamento dei mercati finanziari) hanno più a che fare con l’intervento in quelli che definisci “punti di flesso”, piuttosto che con la regolamentazione. Si tratta di un’opzione di controllo “debole” su processi che rimangono fondamentalmente ingovernabili, contrapposta all’idea di un controllo “forte”? In che modo tutto ciò ci porta a un necessario ripensamento del paradigma cibernetico, che vedeva nei cicli di feedback la chiave per il controllo e l’autocontrollo delle tecnologie cognitive? Sembra che i cicli di feedback di cui parlava la cibernetica abbiano assunto le sembianze di cicli ricorsivi in grado di generare grande complessità e impredicibilità, trasformando gli ambienti in cui queste tecnologie cognitive operano in ambienti fortemente instabili, potenzialmente soggetti a rapide rotture e crisi improvvise.

NKH: Non sono contraria alla regolamentazione, ma tutto dipende dal tipo di regolamentazione proposta e da quali conseguenze, desiderate e indesiderate, essa potrebbe avere. Nel capitolo sugli algoritmi di trading discuto alcune proposte di riforma del processo di trading automatizzato che operano non attraverso la regolamentazione governativa, che si è dimostrata inefficace o addirittura controproducente, ma attraverso il cambiamento delle condizioni in cui si effettuano le transazioni, ad esempio rallentandole intenzionalmente. Immagino che questo si possa chiamare “controllo debole”, ma non sono sicura di come potrebbe configurarsi un “controllo forte” – forse nel modo in cui la Cina gestisce i propri mercati azionari? Come sapete, i cicli di retroazione [feedback loop] del paradigma cibernetico possono essere sia negativi, tendendo ad attenuare e bilanciare le oscillazioni nel sistema, o positivi, accentuando le fluttuazioni fino al punto di rottura. Nei sistemi biologici, si danno entrambi i tipi di feedback loop. Probabilmente un qualche tipo di equilibrio tra i due è necessario per qualsiasi sistema complesso, sia esso biologico o tecnico. La troppa stasi e creatività è repressa; un’eccessiva fluttuazione e l’intero sistema potrebbe collassare. Il trucco è trovare la giusta combinazione che possa portare a trasformazioni positive.

AL: La contingenza e l’imprevedibilità sembrano avere, nel tuo libro, anche un potenziale liberatorio: ciò emerge soprattutto nei capitoli 7 e 8, quando esplori il potenziale utopico degli assemblaggi cognitivi. Come “inconoscibile”, la contingenza al cuore degli assemblaggi cognitivi è al centro della tua interessante analisi del romanzo L’intuizionista di Colson Whitehead. Scegliendo come chiavi di lettura per interpretare il romanzo il problema dell’arresto di Turing e i problemi di incompletezza di Godel, l’ “inconoscibile” e il “non computabile” sembrano investiti della speranza in un futuro più giusto. Potresti soffermarti su questo punto e spiegarci meglio in che modo intendi questo potenziale utopico e liberatorio degli assemblaggi cognitivi?

NKH: Il mondo reale è costellato di contingenze e eventi imprevedibili, che possono essere sia liberatori che devastanti – un vento può permettere al navigante di entrare in porto o può essere così violento da strappare via le case. Nei mondi artificiali dei media computazionali la contingenza e l’imprevedibilità devono invece essere integrate, con un’importante eccezione. Come M. Beatrice Fazi evidenzia, l’impossibilità dimostrata da Turing di trovare una soluzione generale al problema dell’arresto – ovvero, il fatto che non si possa prevedere in anticipo se un determinato algoritmo si fermerà o se verrà eseguito per sempre – apre uno spazio per la contingenza persino entro le operazioni apparentemente deterministiche di un computer. Fazi mette questa contingenza computazionale in relazione con il virtuale di Deleuze e le occasioni reali di Whitehead. Persino le reti neurali non sfuggono al problema dell’arresto, perché ancora lavorano attraverso astrazioni computazionali che cercano di sistematizzare gli aspetti della realtà. È stato mostrato che il teorema di Gödel e il problema dell’arresto sono interconvertibili (cioè, partendo da uno qualunque dei due, l’altro può essere inferito da esso). Lo stesso Gödel ha sottolineato che le limitazioni articolate nei due teoremi si riferiscono solo ai sistemi formali (ad esempio, ai sistemi aritmetici) e non al pensiero umano in sé, che secondo lui potrebbe spaziare liberamente in regioni in cui la computazione non arriva (per come la mette Turing, i numeri incommensurabili). È interessante notare come nel suo articolo del 1936 sul problema dell’arresto, Turing abbia provato che l’insieme dei numeri computabili ha la stessa dimensione dell’insieme dei numeri naturali o contabili. Entrambi sono molto più piccoli dell’insieme dei numeri reali, che è più ampio di vari ordini di grandezza. Da questo punto di vista, il campo del computabile è molto più piccolo del campo del pensabile (per gli umani). Gli esseri umani possono inventare i computer, ma i computer non possono inventare gli esseri umani.

AL: Sembra che il potenziale utopico del non-conscio cognitivo abbia il significato, per te, anche di una “speranza” che riguarda il futuro degli studi umanistici. In particolare, sembri auspicare la possibilità per gli studi umanistici, grazie all’introduzione del non-conscio cognitivo, di uscire dall’isolamento che li caratterizza, e di poter invece cominciare ad apportare decisivi contributi a discipline scientifiche quali ad esempio l’informatica, l’ingegneria elettrica, l’architettura o perfino l’economia. Quali sono esattamente, secondo te, le poste in gioco etiche e politiche di questa ibridazione disciplinare e di questa riarticolazione dei rapporti tra saperi all’insegna della profonda interazione e necessaria interdipendenza? Ciò richiederebbe agli studi umanistici una conversione dei propri paradigmi talmente profonda da poter essere considerata una vera e propria “rottura epistemica”, come tu stessa sostieni. C’è anche qualcosa che potrebbe andare perso per gli studi umanistici, in termini di capacità di incidere sul nostro presente e futuro, all’interno di questa nuova ecologia disciplinare?

NKH: Le scienze si interrogano sempre sul “cosa?” e spesso sul “come?”, ma solo molto raramente si domandano “perché?” o “che cosa significa questo?”. Tradizionalmente queste domande sono appannaggio degli studi umanistici, con lunghe e ricche tradizioni in filosofia, scienze delle religioni, letteratura, etica, e altre discipline. Con l’espansione costante della tecnosfera, le domande legate al “perché?” e al “dovremmo?” (distinte da quelle come “saremmo in grado?”) stanno diventando sempre più urgenti. Gli studiosi di discipline umanistiche hanno la competenza e la conoscenza necessarie per produrre importanti contributi su questi temi. Alcune aree degli studi umanistici che sono in rapida espansione, come gli Animal studies e le Environmental Humanities, hanno già offerto contributi importanti per l’avanzamento in ambito tecnico e scientifico, spaziando dalla gestione degli animali di laboratorio a una più profonda comprensione dell’importanza delle relazioni ecologiche in generale. Tuttavia, gli umanisti devono anche comprendere che intervenire in ambito tecnico e scientifico realizzando interazioni efficaci ha il suo prezzo. Come gli attivisti contro l’AIDS hanno presto capito, interventi riusciti con protocolli tecnici e scientifici richiedono di apprendere le basi del campo d’interesse. La comunicazione richiede un lessico comune, o almeno una zona d’intersezione linguistica. Sono convinta che l’interazione coi saperi tecnici e scientifici contribuirebbe anche a creare un atteggiamento di scetticismo da parte delle discipline umanistiche nei confronti dei loro stessi eccessi, il che dal mio punto di vista avrebbe effetti benefici. In questa prospettiva ci sono dunque vantaggi per le scienze e le tecnologie nel relazionarsi con le discipline umanistiche e vantaggi per le discipline umanistiche nel confrontarsi con le scienze e le tecnologie. Perché non dovremmo volerlo?

Intervista di Ambra Lulli

Traduzione di Alice Iacobone

-

Giovanni Leghissa – Il vincolo e la libertà

Media / Aprile 2020Giovanni Leghissa - Il vincolo e la libertà

Giovedì 16 aprile, ore 11.00.

L’azione umana è soggetta a vari tipi di vincoli. Quello biologico: siamo membri di una specie animale e le nostre capacità emotive e intellettive sono tali in virtù della selezione naturale. Quello istituzionale/organizzativo: ognuno di noi si muove dentro spazi strutturati, con regole scritte e non scritte – laddove la più potente di tali realtà istituzionali è lo stato. Vi è infine il vincolo dato dalle norme morali. Quale spazio di manovra resta allora ai singoli, al fine di poter plasmare la propria esistenza in modo libero e autonomo? Tale spazio sorge e cresce dall’ascolto del desiderio, da un confronto con le proprie pulsioni – su questo terreno germoglia infatti non solo l’aspirazione al godimento e alla felicità, ma soprattutto la pulsione verso la libertà.

La videolezione è stata organizzata nell'ambito del progetto

CONNESSIONI INVENTIVE (MAN Nuoro - Fondazione ICA Milano)

Vita, emozioni ed esperienze sociali alla soglia di un cambio d'epoca registrate attraverso un dispositivo online di conversazioni digitali.

A cura di Luigi Fassi e Alberto Salvadori

Connessioni Inventive è un progetto inedito di committenza e produzione di un calendario di conversazioni digitali pensate come momenti di formazione e approfondimento, realizzato in collaborazione tra due istituzioni italiane di arte e cultura contemporanee, il MAN Museo d'Arte della Provincia di Nuoro e Fondazione ICA Milano. Obiettivo del progetto è dare impulso a un percorso di promozione di conoscenza umanistica in termini interdisciplinari secondo modalità e linguaggi a tutti accessibili. In un momento di distanza sociale e scarsità di rapporti interpersonali determinato da un rivolgimento globale destinato a segnare mutamenti importanti nel vivere civile, MAN e ICA danno vita a un programma di lecture digitali per offrire un contributo di analisi e interpretazione affidato a voci italiane autorevoli nei loro ambiti di operatività.

Sito web

Philosophy Kitchen

-

L’automa tra Leibniz e Bergson

Recensioni / Febbraio 2020 In un film di qualche anno fa, Predestination (Australia 2014), i registi e fratelli gemelli Michael e Peter Spierig mettono in scena un vecchio racconto di fantascienza di Robert A. Heinlein, …All You Zombies… (1959), il cui protagonista è, al contempo, maschio e femmina, genitore e figlio/a, amante e amato/a. È la linearità (presunta) delle azioni che si susseguono nel tempo omogeneo a essere così, innanzitutto, radicalmente sovvertita. Una escogitazione narrativa originale, quella di un organismo nato all’interno della possibilità stessa di viaggiare nel tempo, autorizza un gesto che la metafisica si è sempre trattenuta dal compiere fino in fondo: elevare l’esperienza, con la sua radicale imprevedibilità, ad assoluto. Lo spettatore del film, come il suo protagonista (Jane/John), scoprono progressivamente un destino che nessuno ha scritto e che anzi si scrive, in maniera per forza di cose impersonale, attraverso il suo continuo accadere. Se si dovesse perciò trovare un’esemplificazione di quel che Federico Leoni affronta nel suo nuovo libro, L’automa. Leibniz, Bergson (Mimesis 2019), si dovrebbe, con ogni probabilità, fare ricorso a una figura analoga a quella al centro del film degli Spierig.

In un film di qualche anno fa, Predestination (Australia 2014), i registi e fratelli gemelli Michael e Peter Spierig mettono in scena un vecchio racconto di fantascienza di Robert A. Heinlein, …All You Zombies… (1959), il cui protagonista è, al contempo, maschio e femmina, genitore e figlio/a, amante e amato/a. È la linearità (presunta) delle azioni che si susseguono nel tempo omogeneo a essere così, innanzitutto, radicalmente sovvertita. Una escogitazione narrativa originale, quella di un organismo nato all’interno della possibilità stessa di viaggiare nel tempo, autorizza un gesto che la metafisica si è sempre trattenuta dal compiere fino in fondo: elevare l’esperienza, con la sua radicale imprevedibilità, ad assoluto. Lo spettatore del film, come il suo protagonista (Jane/John), scoprono progressivamente un destino che nessuno ha scritto e che anzi si scrive, in maniera per forza di cose impersonale, attraverso il suo continuo accadere. Se si dovesse perciò trovare un’esemplificazione di quel che Federico Leoni affronta nel suo nuovo libro, L’automa. Leibniz, Bergson (Mimesis 2019), si dovrebbe, con ogni probabilità, fare ricorso a una figura analoga a quella al centro del film degli Spierig.Anche l’automa, come la vicenda di Jane/John, è l’emblema di un divenire che si sottrae per definizione a ogni prevedibilità, come a qualsiasi pretesa di sovrana padronanza: che sfugge, in breve, alla calcolabilità dell’algoritmo. In fondo, il tema principale di questo piccolo ma importante libro, risiede nella differenza di natura che l’automa (spirituale o incorporeo, come lo definisce Leibniz) deve poter affermare rispetto alle macchine, e in particolare, in relazione alle molte macchine ‘pensanti’ con le quali oggi si tenta di strappare il divenire delle nostre vite alla sua radicale imprevedibilità. L’automa, insomma, è la figura di un organismo senza confini, di un essere che esiste tutto nel suo trasportarsi attraverso di sé, nel suo raggiungersi alla fine del proprio futuro come al principio del proprio passato, facendo così saltare per aria le paratie con le quali siamo soliti proteggerci dalla fatalità a cui ogni vita dovrebbe accordarsi. Imprevedibilità, in effetti, non significa né contingenza, né necessità, ma, piuttosto, continua ridefinizione del necessario come del possibile. Significa, in una parola, alterazione progressiva e cangiante delle stesse categorie con cui il pensiero tenta – tenta solamente – di irreggimentare l’automa.

L’argomentazione di Leoni prende due strade che, intrecciandosi l’una nell’altra come le due anime di una stessa corda, diventano progressivamente un'unica via. Il saggio, partendo dalla vicenda di Joë Bousquet, il poeta ferito di guerra paraplegico che già Gilles Deleuze eleggeva a simbolo della sua etica dell’evento (etica consistente per intero nel saper essere “all’altezza di ciò che ci accade”), mescola registro soggettivo e registro ontologico, determinando così quella indiscernibilità tra tempi distinti che fa appunto dell’automa la messa fuori gioco reiterata di tutte le opposizioni del pensiero metafisico. Una vita si scrive sempre in uno spazio che sfugge a ogni qualificazione nei termini della logica modale, vera e propria superficie di trascrizione ritmica e dialettica del divenire, allo stesso modo in cui il reale del mondo non si lascia acciuffare dalla scansione metafisica di sostanza e accidente, sostrato e accadere, soggetto e predicato. E viceversa, una vita non è un supporto al quale si aggiungono eventi, come il mondo non risponde alla distinzione di possibile e impossibile, contingenza e necessità. L’automa consiste tutto in questa ritrosia fondamentale, in tale riottosità del reale nei confronti dei nostri, umani troppo umani, schemi concettuali. La macchina, insomma, non è l’automa, perché l’automa è piuttosto la matrice informale e illocalizzabile di ogni macchina. Quel che l’automa, correttamente inteso, rivela è quindi l’impossibilità definitiva di calcolare e padroneggiare tecnicamente il divenire. Attraverso il suo situarsi sempre un passo al di là, o al di qua, di ogni concettualizzazione, come di tutte le prassi di adattamento tecnico del reale ai nostri bisogni, nel mentre che tutte le circoscrive e le include, l’automa offre la manifestazione di un’assoluta e crescente indisponibilità del reale. Reale è qui ciò che, come appunto l’automa, si muove da sé e non tollera quindi alcun genere di ingerenza, senza prima averla riassorbita.

Fritz Lang - Metropolis (1927) Il paradosso di fronte al quale ci mette Leoni è infatti il seguente: il destino esiste solo fin quando vi si acconsente. Ogni manovra diversiva apre per ciò stesso una deviazione, istituisce “nuovo” destino, a sua volta imprevedibile. Leoni propone una sorta di psicoanalisi della metafisica, in cui la struttura nevrotica degli schemi concettuali tràditi diventa l’occasione di un lavoro decostruttivo che non può non essere, altresì, lavoro ricostruttivo. Emerge così qualcosa come una ontologia senza metafisica – un’ontologia della non invarianza dell’ontologia. Un’ontologia della perversione che dà luogo a un’ontologia che si perverte senza sosta. L’utopia, nel senso letterale della parola, è quindi costituire i prodromi di una «scienza del divenire» (p. 13), ovvero di ciò di cui, a detta di Aristotele (e con lui, di tutta l’episteme occidentale), non si dà scienza. Che il divenire sia isomorfo all’individuale è infatti fuor di dubbio: «Non esiste il movimento in generale» (p. 26). Il divenire è sempre singolare – e anzi, il divenire è il singolare. «Se si assume questo schema, scrive Leoni, la filosofia è possibile solo nella forma dell’esplorazione della propria impossibilità, è possibile solo come infinita rivisitazione della propria aporia» (p. 13). Ma la filosofia consiste proprio in questa sfida: occorre saper tramutare una impossibilità, quella della filosofia come scienza del non qualsiasi o del non generico, in effettività. Come fa, d’altronde, ogni creatore. Ogni creatore che si rispetti deve fronteggiarsi infatti con un compito impossibile – trasformare un fraintendimento in una risorsa. Harold Bloom, nel suo celebre L’angoscia dell’influenza, lo ha mostrato in relazione all’emergere di quanto definisce un «poeta forte». Ma il discorso vale vieppiù a proposito della vicenda filosofica. Anche in questo caso ne va della conversione di un travisamento inevitabile in un altrettanto inevitabile progresso, che si legittima à rebours quale correzione di quanto in passato era rimasto disatteso o, soltanto, era stato equivocato. La storia dell’automa coincide quindi con la storia della filosofia, come serie continua di tentativi riusciti proprio perché falliti. L’ontologia che Leoni lascia balenare nella sua istruttoria sull’automa registra questo fatto, elevandolo a cifra stessa del reale – di ciò che nel reale si presenta come l’essere qualsiasi. Paradosso ulteriore, quindi: il modo d’esistenza del singolare, ovvero del non-qualunque, è di essere, appunto, affatto qualsiasi. Di non avere scelta, per dir così.

Ecco allora che, nell’ultimo capitolo, L’inconscio, una storia di fantasmi, l’autore tira le fila del suo discorso con una mossa apparentemente inattesa: l’automa diventa un avatar, a sua volta, del fantasma. Lo scenario è vertiginoso e la batteria di concetti evocati vorticosa. Tutto non è altro che immagine, immagine in sé. Sono le celebri e difficili tesi del primo capitolo del bergsoniano Materia e memoria (1896), portate però qui al loro sviluppo più radicale. L’automa non è una macchina, dicevamo, ma ogni macchina è una forma, o un organo, dell’automatismo dell’automa. Pensare l’automa non significa considerare le connessioni di parti in esteriorità con cui ci si presenta il mondo notomizzato dall’intelligenza pragmatica; non è questione di funzionamenti di oggetti, ricavati dalla giustapposizione di realtà accomodate l’una all’altra secondo il loro profilo materiale. Pensare l’automa è pensare l’intramatura con la quale ogni lacerto di mondo, anche il più insignificante e infinitesimale, si installa e fugge al contempo in e da ogni altro. È vedere il mondo quale ribollio incessante di proliferazioni, di frattali in reciproca e diveniente ristrutturazione. Lo statuto dell’automa è lo statuto dell’esempio, di ciò che, senza scarti di alcun genere – senza la mediazione di una generalità interposta –, è il proprio stesso dover-essere. Di ciò che appunto è singolare: unico nel suo genere. «Ogni cosa è una ragione […] Ogni monade è insieme di un solo elemento, ma quel solo elemento non è un elemento solo, è sempre anche il proprio insieme» (pp. 44 e 74). Nell’atto di leggere Bergson e Leibniz, Leoni si precipita perciò al di là di loro – si spinge oltre il dualismo di tendenze che ancora caratterizza il dettato bergsoniano, come già Deleuze aveva notato, e il contingentismo che Leibniz fatica, malgrado tutto, a ricusare come a giustificare (significativo è che Leoni decida di non tematizzare direttamente la teodicea leibniziana). L’automa si presenta quindi come una meditazione sulla necessità di ontologizzare quanto si sottrae, in apparenza, a questa stessa eventualità: l’immaginazione – quella «funzione senza organo» (Georges Canguilhem) che, secondo il Kant della Critica del giudizio, può guadagnare in alcuni casi le prerogative di un «libero gioco» in cui non è più l’intelletto, con il suo quadro presupposto di categorie, a dettare le condizioni. Ecco che cosa vuol dire pensare una ontologia rescissa dai suoi vincoli metafisici: «E in questo senso ci sono solo nature al plurale, e ogni divisione produce una natura differente, ovvero la natura si divide producendosi in ogni divisione come un altro modo di essere natura, come un altro modo di naturare, un’altra genesi continua di discontinuità. In altre parole, tutto è artificiale, non c’è che artificio» (p. 17).

Il lavoro di Leoni, e non solo in questa occasione, ha come esito, dunque, una definitiva messa in mora della tentazione meccanicista che pure da sempre caratterizza una certa filosofia, intenta a cercare una clavis universalis con cui risolvere una volta per tutte i problemi della conoscenza e della vita. Speranza, d’altronde, dello stesso Leibniz che, con la sua characteristca universalis, immaginava di ridurre ogni controversia a un puro esercizio di calcolo. Fa notare l’Autore: «Ogni macchina contiene un appello alla trascendenza» (p. 51). Si tratta invece di lavorare a un concetto e una prassi conseguente di immanenza integrale. La suddetta chiave, sembra dirci infatti Leoni, semplicemente non esiste, perché deriva, al contrario, da un effetto interno a una potente tecnologia, che fa tutt’uno con quella alfabetica – la grammatica indoeuropea di soggetto e predicato, che struttura notoriamente gran parte della tradizione filosofica occidentale, almeno sino alla soglia del Novecento. Se pensiamo di poter ricostruire l’evento con i risultati della sua analisi (ricostruzione in atto già nella distinzione del flusso linguistico in parti del discorso), finiamo per cadere in una serie di perniciose aporie – tra le quali, e non per ultima, l’idea di un divenire che si aggiunge dall’esterno all’essere senza potersi mai davvero comporre con esso, di una molteplicità che si fa uno o di un’unità che si fa, non si capisce come, molteplice. Quel che va pensato, allora, è qualcosa che è «più di uno e meno di due» (p. 52), che resiste in questo bilico. Occorre solcare il paradosso senza cadere nell’aporia.

Fare filosofia ha sempre significato volersi cimentare con un compito inattuabile: trasformare la vita in un processo automatico. Perché si tratti di alcunché d’irrealizzabile, è presto detto: l’automa è la figura che rende impraticabile questa strada, nella stessa misura in cui la impone come inaggirabile. «Ogni automa è la macchina di ogni altro» (p. 59). La filosofia si identifica alla memoria, perenne perché ogni volta da rinnovare, di questa eccedenza o di questa sottrazione originaria, le quali rimandano entrambe, però, alla totale immanenza con cui l’automa prende forma, aderendo perfettamente solo a se medesimo. Perché di questo si tratta, di un prendere forma che resta tale – che resta in progress. L’automa, insomma, non è calcolabile. Tutto si può fare, tranne divenire-automi, se “divenire” significa passare dalla potenza all’atto. Semmai, si dovrà tornare a esserlo – tornare a essere quel che non si è mai cessato di diventare. L’unico vero automa, in altre parole, non è digitale, ma analogico. Nessun dio ci può salvare, va infine detto. Nemmeno quel dio minore che è il filosofo. Per fortuna.

di Daniele Poccia

-

Nel 2008 Paul Humphreys e Mark Bedau curano un’originale antologia dal titolo Emergence: Contemporary Readings in Philosophy and Science. Nell’introduzione al volume, che riunisce contributi sul tema da parte di filosofi e scienziati, vengono forniti alcuni esempi di fenomeni (apparentemente) emergenti che spaziano dalle proprietà di certi sistemi fisici ai passaggi di fase, dal fenomeno della vita a quello della mente e della coscienza, fino ai comportamenti dei gruppi sociali (Bedau & Humphreys 2008, 1-2). Come evidenziato da Humphreys e Bedau, la nozione di emergenza sembra comparire in diverse discipline filosofiche e scientifiche e questa pervasività ne rende difficile la definizione. Poco più di vent’anni più tardi, lo scenario non sembra troppo diverso, se non per l’ulteriore diffusione del termine e del concetto di emergenza:

Since the nineteenth century, the notion of emergence has been widely applied in philosophy, particularly in contemporary philosophy of mind, philosophy of science and metaphysics. It has more recently become central to scientists’ understanding of phenomena across physics, chemistry, complexity and systems theory, biology and the social sciences.

Questa è l’affermazione che introduce, dalla quarta di copertina, il Routledge Handbook of Emergence, pubblicato nel 2019 a cura di Sophie Gibb, Robin F. Hendry e Tom Lancaster, rispettivamente professori di metafisica, filosofia della scienza e fisica della materia condensata presso l’Università di Durham. Il termine e il concetto di emergenza sono oggi più che mai al centro del dibattito filosofico e scientifico e non a caso, negli ultimi anni, le pubblicazioni dedicate a essi si sono moltiplicate esponenzialmente. In questa introduzione vorrei fornire una breve contestualizzazione del dibattito sull’emergenza poiché, storicamente, è possibile riconoscere due diverse ondate di interesse che sono radicate, tuttavia, in circostanze storiche e motivazioni teoriche differenti. La prima ondata vede protagonisti quei pensatori che Brian McLaughlin ha definito Emergentisti Britannici:

This tradition began in the middle of the nineteenth century and flourished in the first quarter of this century. It began with John Stuart Mill’s System of Logic (1843), and traced through Alexander Bain’s Logic (1870), George Henry Lewes’s Problems of Life and Mind (1875), Samuel Alexander’s Space, Time, and Deity (1920), Lloyd Morgan’s Emergent Evolution (1923), and C. D. Broad’s The Mind and Its Place in Nature (1925) (1992, 49).

Nonostante sia per molti versi appropriato riunire questi pensatori sotto un’unica etichetta, l’uso che essi fanno del concetto di emergenza è molteplice: come attestato dall’articolo di Joel Walmsley, mentre Mill e Lewes sviluppano una nozione di emergenza che può essere definita epistemica perché legata a un’insufficienza della nostra conoscenza del mondo naturale, Morgan e Alexander propongono una visione propriamente ontologica dell’emergenza, enfatizzando la capacità dei fenomeni emergenti di esercitare poteri causali nuovi e autentici. Il lavoro di Broad, infine, può essere considerato una via media fra queste due concezioni, che verranno ampiamente analizzate e discusse nei contributi qui proposti. Ciò che accomuna gli Emergentisti Britannici, d’altro canto, è un monismo metafisico di sostanza per il quale il mondo non sarebbe composto da materia fisica da un lato e materia non fisica (entelechie, spiriti o altre entità metafisicamente contestabili) dall’altro, ma sarebbe invece totalmente costituito di materia. Ciononostante, questa materia presenterebbe, per gli Emergentisti, caratteristiche speciali a seconda della complessità della sua organizzazione e della sua struttura, e tali caratteristiche non sarebbero esplicabili tramite le leggi e le spiegazioni causali che governano e spiegano livelli più semplici di organizzazione.

La diffusione delle teorie emergentiste a cavallo fra Ottocento e Novecento coincide significativamente con un periodo storico in cui fisica, chimica e biologia vivono esistenze parzialmente autonome e la loro unificazione – per quanto auspicata – non sembra profilarsi all’orizzonte. È esattamente la possibilità di questa unificazione, che diviene concreta negli anni Venti del Novecento, a rappresentare la causa principale della caduta dell’Emergentismo Britannico: secondo McLaughlin, lo sviluppo della meccanica quantistica, la spiegazione delle proprietà chimiche tramite l’elettromagnetismo e la scoperta della struttura molecolare del DNA aprirono la via alla tesi generale per cui per ogni fenomeno naturale più o meno complesso, sarebbe disponibile una “microspiegazione”, dove con questo termine si intende «the explanation of the behavior of macro-systems in terms of the behaviour of their micro-constituents» (Hüttemann 2004, 24). La presunta disponibilità di spiegazioni micro-fisicaliste per ogni macro-fenomeno coincise, dunque, con l’abbandono dell’ipotesi emergentista. Il dibattito che vedeva protagonisti gli emergentisti britannici si giocava quindi su un terreno prettamente empirico: dati alcuni fenomeni naturali non spiegabili dalla fisica, sembrava ragionevole ipotizzare l’esistenza e l’efficacia causale di nuove forze naturali fondamentali ed emergenti. Tuttavia, come abbiamo visto, le scoperte scientifiche dei primi decenni del Novecento fornirono buone ragioni per supporre che le cause di questi fenomeni potessero essere ricondotte a quelle più classicamente fisiche, infliggendo un duro colpo ai presupposti teorici dell’emergentismo. È significativo, a questo riguardo, che l’ultimo lavoro chiaramente riconducibile al movimento emergentista, The Mind and Its Place in Nature di Broad, risalga al 1923, mentre già a partire dal 1922 Niels Bohr proponeva alla comunità scientifica un nuovo ed efficace modello atomico e suggeriva come esso potesse rivelarsi in grado di spiegare le proprietà chimiche degli elementi della tavola periodica.

Se nell’Ottocento e agli inizi del Novecento il progredire della scienza aveva dunque sottratto forza ai filosofi emergentisti, fu proprio la scienza a favorire un ritorno e un irrobustirsi della nozione di emergenza a partire dagli anni Settanta del Novecento. Come testimoniato da numerosi dibattiti scientifici, di cui questo volume presenta una selezione, la nozione di emergenza si sta dimostrando utile per descrivere e comprendere una serie di disparati fenomeni naturali e la troviamo infatti impiegata per concettualizzare l’origine dello spazio-tempo, la correlazione quantistica, i comportamenti macroscopici delle molecole e degli insiemi chimici, così come le caratteristiche dei sistemi biologici. Accanto a questi fenomeni naturali, inoltre, l’accento sull’emergenza viene posto anche nel campo della psicologia, delle scienze cognitive e dell’arte.

Nonostante l’uso estensivo del concetto di emergenza in tutti questi campi, tuttavia, non esiste una sola definizione che si adatti a tutti i contesti. Come testimoniato da Gibb, Hendry, e Lancaster, sembra quindi che i filosofi e gli scienziati stiano utilizzando lo stesso termine per riferirsi a cose diverse (2019, 2). Quel che è certo, insomma, è che di emergenza si può parlare in vari modi e che una definizione semplice e univoca non sembra in grado di catturarne la complessità.

Il presente volume di Philosophy Kitchen è la prima pubblicazione in Italia che si ponga come obiettivo quello di offrire una visione d’insieme del dibattito emergentista contemporaneo. Il volume si apre con l’articolo di Joel Walmsley, che offre una ricostruzione teorica dell’Emergentismo Britannico, e con quello di Erica Onnis, che propone un’analisi dei criteri e delle tassonomie elaborate nel dibattito filosofico contemporaneo. Quindi, viene presentato un modello non standard di emergenza, il modello diacronico “piatto” di Olivier Sartenaer, ripreso successivamente da Karen Crowther che sfrutta la nozione di emergenza per affrontare il tema dell’origine dello spaziotempo nella fisica quantistica. Il contributo successivo, quello di Marina Paola Banchetti-Robino, suggerisce che la nozione di emergenza si contrappone alla mereologia classica husserliana che si rivela inadeguata a descrivere i sistemi chimici. Le implicazioni della nozione di emergenza per la biologia sono invece esaminate da Luciano Boi e Isaac Hernandez: il primo analizza le caratteristiche dei sistemi complessi biologici, mentre il secondo si concentra sull’emergenza dell’individualità biologica. Segue l’articolo di Alfredo Paternoster, che indaga la possibilità che nelle scienze cognitive l’Embodied Cognition implichi qualche forma di emergenza e quello di Micheal W. Stadler, che analizza il problema della intuizione immediata (insight) in psicologia chiedendosi se l’emergenza sia un buon modello per concettualizzare questo processo. Segue l’articolo di Alessandro Bertinetto, che applica il concetto di emergenza alla filosofia dell’arte e al problema dell’interpretazione delle opere d’arte. L’articolo di Maurizio Ferraris, infine, riassume la sua visione metafisica dell’emergenza, basata sulle teorie della traccia e della registrazione da lui formulate, mentre Maria Mancilla Garcia e Tilma Hertz propongono una nuova visione dell’emergenza contestualizzata nel quadro concettuale della filosofia del processo, in riferimento a James, Deleuze e Whitehead.

A cura di Erica Onnis

Scarica PDF

English version

DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/11.2019

Pubblicato: settembre 2019

Indice

E. Onnis - Introduzione [PDF It]

J. Walmsley - Verso una riconsiderazione dell'Emergentismo Britannico [PDF It]

E. Onnis - Definire l'emergenza [PDF It]

O. Sartenaer - Emergenza piatta [PDF It]

K. Crowther - L'emergenza dello spazio-tempo nella gravità quantistica e nella cosmologia quantistica [PDF It]

M. P. Banchetti-Robino - Sull'inadeguatezza della mereologia formale husserliana per l'ontologia regionale degli interi chimici [PDF It]

L. Boi - On Emergence and Causality in the Living World [En]

I. Hernandez - Comment penser l'émergence d'un individu biologique à partir d'une collectivité d'individus biologiques? [PDF Fr]

A. Paternoster - The Emergence of Emergentism in Cognitive Science [PDF En]

M. W. Stadler - The Emergence of Insight in Problem Solving [PDF En]

A. Bertinetto - L'emergentismo nell'arte [PDF It]

M. Ferraris - Che cosa può la registrazione? [PDF It]

T. Hertz, M. Mancilla Garcia - The Event: a Process Ontological Concept to Understand Emergent Phenomena [PDF En]

-

Nota di lettura di P. Amoroso, Pensiero terrestre e spazio di gioco, Mimesis, 2019.

Il libro di Prisca Amoroso, Pensiero terrestre e spazio di gioco. L’orizzonte ecologico dell’esperienza a partire da Merleau-Ponty, edito per Mimesis, è un testo che si presta ad almeno due piani di lettura possibili. Per un lato, si tratta di una monografia attenta ad alcuni sviluppi del pensiero di M. Merleau-Ponty che, ad oggi, restano per lo più ai margini dalla critica esegetica (sia detto a titolo indicativo: la centralità dei corsi dedicati all’apprendimento nel bambino, gli influssi di alcuni inediti husserliani, i rapporti laterali con la psicoanalisi di Winnicott, etc.). D’altro lato, ci troviamo di fronte al tentativo di dare consistenza ad un percorso di pensiero originale. Si tratta quindi, tanto di un libro su, quanto di un cammino con Merleau-Ponty. Vorremmo partire da questo particolare intreccio di esegesi critica e costruzione concettuale per restituire alcuni aspetti che ci sembrano maggiormente rilevanti nel tentativo di inserire questo lavoro in contatto con alcuni dibattiti attuali, come quelli dell’ecologia filosofica e del problema della vita (Cfr. Iofrida 2012; Barbaras 2008). A tal fine, vorremmo prendere l’avvio dal capitolo intitolato Vincoli e improvvisazione (pp. 131 - 135), che si situa nel cuore dell’argomentazione dell’autrice. Questi concetti ci offrono uno spaccato interessante del lavoro svolto nel libro e restituiscono alcune cifre della posta in gioco del tentativo di Amoroso. Il particolare interesse di questo capitolo è dato da una sorta di case study, se è lecito esprimersi in questi termini, riportato dall’autrice e citato dal Merleau-Ponty (2010: 46) de La struttura del comportamento: si tratta degli studi del neurologo tedesco Kurt Goldstein (2010, 198 - 199) sullo scarabeo stercoraro. L’interesse per questo case study deriva dal fatto che tanto Goldstein, quanto Merleau-Ponty - e, con loro, Amoroso - considerano questo animaletto come un esempio di adattamento che potremmo definire contingente. Andiamo con ordine.

Il libro di Prisca Amoroso, Pensiero terrestre e spazio di gioco. L’orizzonte ecologico dell’esperienza a partire da Merleau-Ponty, edito per Mimesis, è un testo che si presta ad almeno due piani di lettura possibili. Per un lato, si tratta di una monografia attenta ad alcuni sviluppi del pensiero di M. Merleau-Ponty che, ad oggi, restano per lo più ai margini dalla critica esegetica (sia detto a titolo indicativo: la centralità dei corsi dedicati all’apprendimento nel bambino, gli influssi di alcuni inediti husserliani, i rapporti laterali con la psicoanalisi di Winnicott, etc.). D’altro lato, ci troviamo di fronte al tentativo di dare consistenza ad un percorso di pensiero originale. Si tratta quindi, tanto di un libro su, quanto di un cammino con Merleau-Ponty. Vorremmo partire da questo particolare intreccio di esegesi critica e costruzione concettuale per restituire alcuni aspetti che ci sembrano maggiormente rilevanti nel tentativo di inserire questo lavoro in contatto con alcuni dibattiti attuali, come quelli dell’ecologia filosofica e del problema della vita (Cfr. Iofrida 2012; Barbaras 2008). A tal fine, vorremmo prendere l’avvio dal capitolo intitolato Vincoli e improvvisazione (pp. 131 - 135), che si situa nel cuore dell’argomentazione dell’autrice. Questi concetti ci offrono uno spaccato interessante del lavoro svolto nel libro e restituiscono alcune cifre della posta in gioco del tentativo di Amoroso. Il particolare interesse di questo capitolo è dato da una sorta di case study, se è lecito esprimersi in questi termini, riportato dall’autrice e citato dal Merleau-Ponty (2010: 46) de La struttura del comportamento: si tratta degli studi del neurologo tedesco Kurt Goldstein (2010, 198 - 199) sullo scarabeo stercoraro. L’interesse per questo case study deriva dal fatto che tanto Goldstein, quanto Merleau-Ponty - e, con loro, Amoroso - considerano questo animaletto come un esempio di adattamento che potremmo definire contingente. Andiamo con ordine.L’obiettivo - del capitolo come delle sue fonti - è quello di criticare le concezioni meccanicistiche del vivente, dell’animale e del corpo. Secondo Amoroso, in linea con lo spirito merleau-pontyano, in tali modi di pensare al vivente «non c’è spazio per l’improvvisazione» (p. 131). A partire da questa constatazione, Amoroso sottolinea che l’animale non è assimilabile ad una macchina meccanica in quanto, a differenza di quest’ultima, «non possiede un dispositivo prestabilito» (p. 131) di gestualità e azioni, cioè di forme a priori di comportamento. L’animale non è un oggetto (ma potremmo dire, altresì, che non è un noema), piuttosto è espressione di una variegata capacità d’azione in riferimento ad una serie di contesti. «In altri termini, la vita è caratterizzata da una certa forma di ambiguità, di apertura di fronte allo stimolo, dunque di capacità di improvvisare di fronte al domandare, continuamente rinnovato, del reale» (p. 131).

Vediamo emergere, in questi passaggi, una relazione ambientale che restituisce, almeno in parte, la cifra ecologica di queste analisi. Ma emerge altresì una presa di posizione specifica in merito alla questione del vivente. La vita, ma come vedremo è più consono dire l’atto del vivere, è qualcosa che si situa nell’intermondo (cfr. Merleau-Ponty 2008, 147-148) tra le istanze problematiche sollevate dall’ambiente e le capacità di risposta del vivente, capacità che sono sempre aperte e allo stesso tempo vincolate da una specifica topologia, ad una situazione. Vivere consiste nell’essere situati in questo spazio di gioco, mondo intermedio (Iacono 2010, 67-87) tra le urgenze dell’ambiente e le capacità (o plasticità) del vivente.

Ora, è in questa doppia cattura, in questo chiasma per riprendere la concettualità di Merleau-Ponty, che si pone la questione della vita, ed è qui che diviene centrale il lavoro di Goldstein. Amoroso mutua dal neurologo tedesco una peculiare nozione di adattamento: «[q]uesta idea è tematizzata da Goldstein come venire a patti (coming to terms) del soggetto con la situazione: l’organismo riorganizza continuamente se stesso e il proprio mondo in funzione delle proprie possibilità e necessità» (p. 133). Questo modo di concepire l’adattamento esprime l’idea che tra l’ambiente (il quale, in riferimento a von Uexküll, viene declinato dall’autrice nei termini di Umwelt) e l’individuo non si diano mai relazioni univoche e che nessuno dei due termini possa avere un privilegio ontologico sull’altro. In quest’ottica, l’idea di adattamento è interpretata in chiave non riduzionistica. Riprendendo alcuni aspetti del pensiero francese novecentesco (ma non solo: molti i richiami nel libro a Huizinga, Winnicott, etc.), Amoroso vuol evidenziare che l’adattamento e il chiasma tra individuo e ambiente mette in risalto che è la relazione ad aver valore d’essere, la quale è irriducibile ad uno solo dei due poli: nessuna priorità ontologica dell’ambiente sull’individuo, né dell’individuo sull’ambiente.

Per un verso, infatti, «l’organismo contrae il mondo per adattarlo alla propria condizione» - nel duplice senso del termine contrarre: ridurlo ai dintorni, ma anche assumerlo come abitudine -, mentre per un altro, «il vivente si adatta esso stesso al proprio ambiente, si riorganizza nel proprio rapporto con esso» (p. 134). Per evidenziare questo chiasma tra attività e passività (dell’organismo come dell’ambiente), Amoroso si richiama allo scarabeo analizzato da Goldstein, il quale «deambula, quando è sano, sempre con un’andatura ambiale, e, nel caso di amputazione di una o più falangi, usa alternativamente l’ambio e il trotto, a seconda dell’ambiente in cui si trova» (p. 135). L’esempio è utilizzato, come detto, anche da Merleau-Ponty (2010, p. 46) il quale sottolinea che tale capacità «non si verifica che sotto la pressione delle condizioni esteriori».

Questo doppio vincolo, questa relazione di continui feedback tra individuo e ambiente, è espressione della capacità dell’organismo «di far valere la propria libertà rispetto ad un limite […]. Rispetto ad un problema cui non era destinato dalla propria natura, l’animale dimostra una capacità quasi inventiva, di riassestarsi. Un vivente così pensato non è macchina almeno quanto esso non si costituisce come libertà assoluta» (p. 135).

Torneremo a breve su quest’ultimo passaggio. Per il momento è opportuno sottolineare che la capacità inventiva del vivente è espressione di un processo di adattamento basato su una negoziazione continua tra il dentro e il fuori, tra l’individuo e l’ambiente. Insomma, in primissima istanza vivere è una relazione che si basa sul venire a patti con l’ambiente, con un continuo risolvere problemi o, per dirla con Merleau-Ponty (2003, 293-318), rispondere alle avversità dell’esistenza.

In un’ottica di tal fatta viene a cadere l’idea di un ambiente come Natura Originaria, ovvero come principio Naturante (si tratta dunque di una posizione ecologica e non naturalistica, in quanto predilige le relazioni alle cose [Sachen]). Ma viene meno anche l’idea di un individuo isolato, dato che esso è sempre determinato dai processi di individuazione. Quella tra individuo e ambiente, così, è una relazione ambigua e avversativa che mette in atto processi di individuazione vivente.

Trattandosi di una posizione non naturalistica, la relazione vitale non è qualcosa di naturale, ma va sempre giocata e istituita: essa non è data ma è sempre da farsi. Vivere si presenta così come una prassi e non come l’oggetto di un sapere particolare o un noema: più che al Bìos, vivere rimanda ad un piano agonale, a qualcosa da fare piuttosto che a una mera cosa [Blosse Sache]. La vita, insomma, va praticata.

Con quest’ultima considerazione ci spostiamo su un altro riferimento centrale del libro di Amoroso: il biologo olandese Frederik J. Buytendijk, anch’egli tra le fonti di Merleau-Ponty. L’autrice mutua dallo scienziato l’espressione scandalo biologico dell’allegrezza, che dà il titolo ad un capitolo di poco successivo al primo commentato (pp. 151 - 155). Questa formula esprime l’idea che se il vivere è una prassi - attiva quanto passiva - e non un dispositivo prestabilito comportamentale, allora l’atto del vivere si presenta come una molteplice e variegata ricchezza di espressioni vitali, spesso anche del tutto inattese (mostruose, fuori natura e finanche pericolose per il vivente stesso). Proprio in questa multiforme varietà inattesa consiste lo scandalo della vita: essa non è riducibile ad un meccanismo, ma, mediante la doppia cattura, non è neppure uno slancio vitale, pura libertà assoluta, come abbiamo avuto modo di accennare.

Nell’ottica di uno slancio vitale, infatti, la vita non avrebbe altro senso se non se stessa, riproponendo nuovamente un dualismo tra qualcosa che ha un fine in sé e qualcosa che ha un fine fuori di sé. Si tratta di una prospettiva nella quale la vita ha un valore in sé, come un nuovo imperativo categorico e non ci sarebbe spazio per i singoli viventi poiché avrebbero il fine fuori di sé e dunque sarebbero solo mezzi attraverso i quali la vita esprimerebbe se stessa.

Lo scandalo del vivere, al contrario, è che vi sia la possibilità, nonostante tutto, di una vita. Lo scandalo consiste nel fatto che vivere non è che un continuo processo di indeterminazione e individuazione e che non ci si possa rapportare a questo vivere se non, per riprendere il lessico di Mille piani di Deleuze e Guattari (2015, 51), nella modalità della sottrazione, dell’ N-1. Ecco lo scandalo del vivere: si deve sempre strappare una vita dalle avversità, dalle contingenze, dalle istanze problematiche, perché vivere non è qualcosa che è esente dal fare dei singoli viventi. Vi sono infinite vite possibili e non una Vita Infinita: molteplici viventi infinitamente variegati, affetti in infiniti modi.

Un vivente, una vita è situata sempre nel mezzo dell’attivo e del passivo, dell’azione e della passione, è sempre aperta ai rischi e a forme di resistenza che ne ostacolano lo sviluppo: una vita, un vivente è sempre un paradosso esistenziale. Contro l’imperativo categorico della Vita Infinita, Amoroso tenta di giocare la carta della finalità senza scopo del vivente (pp. 195 ss), un finalismo che determina la dimensione contingente e paradossale di una vita. Vivere non è mai dunque un sostantivo, ma, di nuovo, un verbo, un agire, una pragmatica. Una vita non è che un continuo venire a patti con ciò che c’è, con e dentro l’esistente: un continuo attuare equilibri metastabili. Vivere, quindi, non è che creare delle resistenze nell’esistente.

Radicalizziamo ancora la tesi: vivere significa costringere l’esistenza a trasformarsi. Ciò fa sì che non si vive mai semplicemente contro la morte, vivere non è questione di mera sopravvivenza. Se vivere è un processo di adattamento continuo, questo adattamento non sarà, quanto meno in prima istanza, una lotta per la sopravvivenza (la quale presuppone, come argutamente sottolinea Amoroso, un ultimatum dell’ambiente all’organismo, p. 153), ma una lotta per trasformare l’esistente. Dal venire a patti allo scandalo dell’allegrezza, quindi: riecheggia, nel libro di Amoroso, l’idea che è solo attraverso l’allegrezza che si può vivere, ovvero trasformare l’esistenza. Sono le spinoziane passioni gioiose che aumentano lo spazio di gioco nelle avversità di una vita. Spinoziane, certamente. Ma anche profondamente merleau-pontyane (cfr. Merleau-Ponty 2008, 148 ss; 2003, 277-293): vivere non è la lotta a morte tra rivali, che condurrebbe ad una concezione competitiva della vita, ma la cooperazione tra viventi per trasformare lo stato di cose.

Ecco quindi tre concetti chiave del lavoro di Amoroso: vita, esistenza e trasformazione. Tutti e tre questi concetti necessitano di uno spazio di gioco (Amoroso mutua il termine husserliano Spielraum, pp. 127-130) ove far crescere le relazioni, unico oggetto possibile dell’ontologia (la domanda ontologica, merleau-pontyanamente, non riguarda l’Essere, ma l’atto di creazione delle relazioni). Inevitabile, così, che tali riflessioni approdino al problema della soggettività e, con essa, alla critica di alcuni sviluppi della filosofia cartesiana. Con Merleau-Ponty, Amoroso tenta di delineare un’etica della contingenza (pp. 211 - 215), ovvero concepire la soggettività come potenza d’agire e non come interiorità cosciente e pensante: tentare di sostituire all’Ego Cogito, un Ich Kann, un Io posso. Un soggetto non è altro così da una vita che si pratica nei meandri delle avversità dell’esistenza.

Queste ultime considerazioni ci riportano al capitolo del libro di Amoroso dal quale siamo partiti, Vincoli e improvvisazione. Qui l’autrice connette la già commentata idea di Goldstein al lavoro del poeta Paul Valèry. Strana unione tra Scienza e Poesia, tra Ragione e Sentimento che ci limitiamo a segnalare e che nei lettori più avveduti non può che risuonare con il lavoro di Merleau-Ponty. In particolare, però, Amoroso rilancia l’importanza della nozione di Implexe «che esprime [la] fondamentale eventualità della vita» (p. 132). L’Implexe, infatti, è per il poeta francese «ciò per cui io sono eventuale» (p. 133). Amoroso fa giocare questa nozione contro l’idea di soggetto come cosa pensante, o, per essere più precisi, contro una concezione sostanzialistica della soggettività. L’autrice rilancia l’idea che una soggettività, in quanto qualcosa che può, non è identificabile col pensiero - non nei termini del Cogito, quanto meno - ma con l’eventualità.

Essere viventi, essere al mondo, divenire una vita significa essere sempre in relazione con qualcos’altro che c’è già, un qualcosa che ci precede e che ci supera. Essere una vita, inoltre, non è mai una condizione solipsistica: si vive sempre in una molteplicità, mai per sé. Una vita è pur sempre un’esistenza collettiva e intersoggettiva, mai meramente individuale. Ma ciò implica anche che, mentre la soggettività non è un per sé, il qualcosa non è neppure un in sé: non è un quid meramente indeterminato, ma un piano di esistenza avversativo che richiede la nostra vita, la nostra opera, la nostra incompiutezza. Essere viventi significa essere eventuali. Ma quest’ultima determinazione ci dice anche che vivere non è un pratica tra le altre. Vivere è una vera e propria ars inveniendi. In questa prospettiva si apre uno spiraglio, un cammino possibile verso una noologia di ispirazione merleau-pontyana, con cui vogliamo concludere.

Il pensiero (un pensiero terrestre, nietzscheanamente fatto di carne e nervi), svincolato dalla forma soggettiva, diviene una specie di virtù e in quanto tale occorre imparare a praticarla. Pensare, nella prospettiva di Amoroso, vuol dire apprendere e imparare a costruire insieme agli altri (umani e non) degli spazi di gioco nei quali poter sperimentare l’eventualità di una vita. Ma pensare vuol dire altresì costringere l’esistente a venire a patti con quella scandalosa allegrezza di una vita collettiva, l’unica soggettività capace di resistere alle avversità di ciò che c’è.

di Gianluca De Fazio

Bibliografia

Barbaras, R. (2008). Introduction à une phénoménologie de la vie. Paris: Vrin.

Deleuze, G. & Guttari, F. (2015). Mille piani. Roma: Castelvecchi.

Goldstein, K. (2010). L’organismo. Trad. it. Di L. Corsi. Roma: Fioriti.

Iacono, A.M. (2010). L’illusione e il sostituto, Milano: Mondadori.

Iofrida, M. (2012). Vita natura soggetto, in M. Iofrida (a cura di), Crisi. Condizione e progetto. Modena: Mucchi.

Merleau-Ponty, M. (2003). Segni. Trad. it. di G. Alfieri. Milano: Net.

Merleau-Ponty, M. (2008). Le avventure della dialettica. Trad. it. di D. Scarso. Milano-Udine: Mimesis.

Merleau-Ponty, M. (2010). La struttura del comportamento. Trad. it. di M. Ghilardi e L. Taddio. Milano-Udine: Mimesis.

-

Il progetto Homo Sacer, conclusosi con la pubblicazione di L’uso dei corpi, ha al suo centro una casella vuota: manca, infatti, del volume II.4, quello situato tra II.3. Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento e II.5 Opus dei. Archeologia dell’ufficio. Una casella vuota che è al contempo, per dirla con il Deleuze di Logica del senso, un oggetto soprannumerario che percorre serie eterogenee introducendo convergenze o disgiunzioni. Quest’assenza al cuore del progetto archeologico di Agamben, questo posto senza occupante e occupante senza posto, fa di Homo Sacer un’opera eccessiva e difettosa, compiuta (dai toni, per molti versi, definitivi) ma al contempo incompiuta, o meglio abbandonata, deposta, dunque ancora attraversata da tensioni che vanno interrogate. Ne sono consapevoli Antonio Lucci e Luca Viglialoro, curatori del volume G. Agamben. La vita delle forme, edito da Il Melangolo, i quali nel tentativo di tracciare «una morfologia del pensiero di Agamben, indagandone alcune diramazioni» (p. 9), devono fare i conti con un’opera «compiuta-incompiuta» che costringe «a tracciare un movimento non concluso del suo oggetto di indagine esibendone così, per l’appunto, la vita» (ibidem).

Il progetto Homo Sacer, conclusosi con la pubblicazione di L’uso dei corpi, ha al suo centro una casella vuota: manca, infatti, del volume II.4, quello situato tra II.3. Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento e II.5 Opus dei. Archeologia dell’ufficio. Una casella vuota che è al contempo, per dirla con il Deleuze di Logica del senso, un oggetto soprannumerario che percorre serie eterogenee introducendo convergenze o disgiunzioni. Quest’assenza al cuore del progetto archeologico di Agamben, questo posto senza occupante e occupante senza posto, fa di Homo Sacer un’opera eccessiva e difettosa, compiuta (dai toni, per molti versi, definitivi) ma al contempo incompiuta, o meglio abbandonata, deposta, dunque ancora attraversata da tensioni che vanno interrogate. Ne sono consapevoli Antonio Lucci e Luca Viglialoro, curatori del volume G. Agamben. La vita delle forme, edito da Il Melangolo, i quali nel tentativo di tracciare «una morfologia del pensiero di Agamben, indagandone alcune diramazioni» (p. 9), devono fare i conti con un’opera «compiuta-incompiuta» che costringe «a tracciare un movimento non concluso del suo oggetto di indagine esibendone così, per l’appunto, la vita» (ibidem).Il volume contiene quindici contributi suddivisi in tre parti. La prima, Dopo Homo Sacer. Archeologia di un progetto filosofico, può essere definita, nelle sue linee principali, un’«archeologia dell’archeologia» (per riprendere il titolo dell’introduzione, scritta da Agamben, a La linea e il circolo di Enzo Melandri), nella quale vengono ricercati, nelle prime opere agambeniane, quei momenti paradigmatici che si ritroveranno in tutto Homo Sacer. La seconda, Il corpo glorioso e i suoi usi, nell’intrecciare questioni epistemologiche, teologiche e politiche, risulta nella sua brevità la parte più eterogenea del volume, nella quale emerge più chiaramente la «struttura reticolare […], l’intreccio multilineare di forme» (ibidem) che caratterizzano gli scritti dell’autore. La terza, Agamben (nel) contemporaneo, misura l’«inattualità» (p. 11) del filosofo romano: è la parte in cui si trovano i due testi più frontalmente critici, quello di Judith Revel e Federico Luisetti, i quali mirano a esibire gli effetti destoricizzanti del suo discorso.

Lucci e Viglialoro dispongono i contributi in modo da dare al volume una struttura reticolare capace di rendere conto dell’«intreccio di forme», pocanzi accennato, di cui si compone il «dispositivo scritturale agambeniano», un dispositivo «all’interno del quale insistono delle urgenze» (p. 9). Se il dispositivo rimanda, per dirla con Foucault, a un’operazione strategica che fa fronte a un’urgenza, l’urgenza del volume di Lucci e Viglialoro sembra proprio quella di far fronte a un dispositivo. Quando si parla di Agamben, infatti, la posta in gioco è senz’altro teorica e politica, ma lo è solo perché primariamente meccanologica. Tutta l’opera di Agamben è popolata da una moltitudine di macchine: macchina teologica, macchina giuridica, macchina ontologico-politica (con la sua variante ontologico-biopolitica), macchina antropogenetica, ecc. Capire la funzione di queste macchine o, anche, come abbiano preso consistenza intorno alla loro funzione, non è un semplice esercizio d’ingegneria filosofica: ne va, infatti, della possibilità di ripensare il politico. Queste macchine sono riconducibili a una macchina astratta che possiamo chiamare macchina bipolare. La macchina bipolare svolge essenzialmente un’operazione, quella di separare (il sacro dal profano, la norma dal fatto, bíos da zoé, l’umano dall’animale). Ma questa operazione non è sufficiente per rendere conto del dispositivo agambeniano: la macchina bipolare implementa un’altra funzione, quella del disporre. I termini separati sono disposti in modo tale che uno finirà per subordinare l’altro. Ci sembra opportuno, allora, attraversare il volume mantenendo ferma una prospettiva meccanologica, capace di mostrare il corpo a corpo con il quale la maggior parte dei contributi si confronta con questo dispositivo/macchina bipolare.

Se nell’intervento di Dario Gentili la macchina bipolare diventa il «dispositivo della crisi» che, in tutto il progetto Homo Sacer, «'separa' e 'dispone' in una relazione di potere gli elementi che cattura nella sua rete» (p. 51), Timothy Campbell ne mette in risalto la valenza tanatopolitica, che emerge in tutta la sua chiarezza se confrontata con la funzione del dispositif deleuziano. In Deleuze «il dispositivo condiziona la produzione di soggettività, ma evidenzia anche le linee lungo le quali la soggettivazione prodotta crea linee di fuga che confluiscono a propria volta in altri dispositivi» (p. 205). In Agamben, invece, nella società contemporanea, la proliferazione di dispositivi produce essenzialmente de-soggettivazioni (dividui, potremmo dire): a tal proposito sarebbe interessante leggere il contributo di Campbell affianco a quanto, sul dispositivo agambeniano, scrive Stiegler in Prendersi cura. Agamben non riconoscerebbe, secondo Stiegler, la natura farmacologica dei dispositivi, che di volta in volta possono produrre soggettivazione o de-soggettivazione, processi di individuazione o di dividuazione. Ciò si risolve, in Agamben, nell’elezione dell’inoperosità a unica modalità di disinnesco della macchina bipolare.

La prestazione originaria della macchina bipolare è, infatti, ontoteologica: se, sul versante teologico, funziona separando e disponendo il sacro e il profano, subordinando quest’ultimo al primo, sul versante ontologico separa e dispone l’atto dalla potenza, facendo del passaggio all’atto il momento preminente. Elettra Stimilli, nel suo contributo, si concentra proprio sul concetto di potenza, «nucleo incandescente» (p. 17) della riflessione agambeniana. Lo sforzo principale di Agamben sarebbe quello di pensare l’esistenza della potenza al di là di una sua relazione con l’atto. Ciò si traduce nel disattivare la volontà e il dovere che, come operatori metafisici, sono alla base dell’ontologia dell’effettualità per la quale «l’essere è qualcosa che deve essere realizzato e messo-in-opera» (cit., p. 27). All’operazione della macchina bipolare deve subentrare l’inoperosità, che rimanda a un differente uso del mondo «intimamente connesso a una vita che, come la potenza dell’atto, non sia separata dalla sua forma, 'una vita per la quale, nel suo modo di vivere, ne va del vivere stesso e, nel suo vivere, ne va innanzitutto del suo modo di vivere'» (p. 29). Questa vita è forma-di-vita: Antonio Lucci ne ricostruisce la storia sostenendo che «tutta la filosofia agambeniana che è racchiusa nel concetto di forma-di-vita rappresenta il tentativo di porre in costante relazione e tensione il concetto di soggetto [inteso come processo di soggettivazione], a quello di opera [intesa come opus]» (pp. 69-70). La forma-di-vita, infatti, si dà nella coincidenza tra lavoro all’opera e lavoro su di sé. Lucci sembra consapevole di muovere da una prospettiva mediologica più fedele a Sloterdijk che ad Agamben, nella quale il lavoro su di sé fa leva sul medium dell’opera: il concetto di tensione, da lui utilizzato in maniera strategica, è già un modo di pensare oltre Agamben, in quanto rimanda a una declinazione diversa del concetto di relazione che, come vedremo, verrà messa in luce dal contributo di Vittoria Borsò. In Agamben la forma-di-vita abita una soglia di indiscernibilità nella quale i termini di un’opposizione (forma e vita, potenza e atto, essere e prassi) cadono assieme, vengono deposti: Agamben spezza la relazione, risultato dell’operazione della macchina bipolare, con l’obiettivo di portare alla luce un puro irrelato. L’inoperosità è il contro-dispositivo che rende ciò possibile. Scrive Gentili: «il contatto di bíos e zoé è una soglia in cui la loro indiscernibilità si tiene in sospeso rendendo inoperosa la macchina ontologico-biopolitica che opera il loro discernimento e la loro discriminazione» (p. 62). In questo senso, però, come sostiene Stimilli: «Agamben finisce […] per non allontanarsi da un’univoca definizione metafisica del dispositivo dell’operatività che […] rischia di apparire non del tutto sufficiente per una critica del presente, se privata di un confronto con i meccanismi di potere storicamente determinati e di volta in volta funzionanti» (p. 31). In altre parole, potremmo dire che se i meccanismi di potere storicamente determinati si risolvono di volta in volta in una specifica gestione delle condotte contro le quali possono essere mobilitate specifiche contro-condotte (Foucault); a un meccanismo di potere metafisicamente determinato (la macchina bipolare) non si può che opporre, una volta per tutte, un contro-dispositivo che fa leva sull’inoperosità (Agamben).