-

-

Restituire una lettura esaustiva e completa del testo di Michel Foucault, La Constitution d’un transcendental historique dans la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel (2024, 242 pp.), pubblicato dalla prestigiosa casa editrice parigina Vrin nella collana Bibliotèque d’histoire de la philosophie, ottimamente curato da Christophe Bouton, che firma anche un prezioso saggio introduttivo (7-56), richiederebbe uno studio di gran lunga più particolareggiato e approfondito in quanto esso si colloca nell’intersezione di molteplici piani di lettura, coinvolgendo tanto l’esegesi del pensiero foucaultiano quanto il ruolo della Fenomenologia hegeliana nel pensiero francese del Novecento.

Si può però senz’altro dare una ricostruzione, necessariamente parziale, del volume. Va detto subito che non si tratta di un vero e proprio libro di Foucault, bensì di un mémoire - ritrovato nella casa di famiglia del grande filosofo da Henri-Paul Fruchaud - scritto e discusso, l’11 giugno 1949, alla Sorbona davanti a una commissione composta da Henri Gouhier (storico fondatore della collana che ospita il volume in questione), Jean Wahl e, soprattutto, Jean Hyppolite, che ne è stato anche il supervisore. Il testo ha avuto lo scopo di far conseguire a Foucault il diplôme d’études supérieures (DES), percorso intermedio della formazione di un intellettuale francese e necessario, al tempo, per poter accedere all’agrégation. La discussione del DES è contemporanea al diploma in psicologia generale conseguito da Foucault il 4 luglio dello stesso anno. Siamo di fronte, quindi, a uno dei passaggi fondamentali della formazione del giovane filosofo, i cui riverberi, anche se con tante variazioni, accompagneranno e ne indirizzeranno i futuri lavori.

Pur nella enorme difficoltà di una restituzione oggettiva e fedele, partire dalla struttura del libro può rendere conto dei differenti piani che lo attraversano. Esso si compone, oltre al capitolo introduttivo, alla conclusione, a una appendice antologica (205-220) e due progetti di stesura del mémoire (227-238), di tre macro-sezioni, Le champ trascendental, Le sujet trascendental e Le trascendental et l’histoire, composte da tre (quattro, nel caso dell’ultima) capitoli che ricostruiscono l’argomento in questione. Le Remarques préliminaires (62-69) presentano una questione di metodo sulla quale è opportuno soffermarsi brevemente. Foucault apre il suo mémoire consapevole della delicatezza del tema affrontato, poiché parlare di trascendentale nella filosofia di Hegel rischia di mettere l’esegeta (e il lettore) di fronte a «une contradiction insurmontable : interroger Hegel sur un point auquel il n’a pas voulu répondre […], c’est admettre que le véritable hégélianisme ne fut pas ce qu’il apparut à Hegel» (63). Emerge subito lo stile metodologico del giovane Foucault, nel quale il lettore avvertito - in realtà - può già fiutare quello del Foucault degli anni Sessanta: interrogare un autore non sulle sue intenzioni manifeste, ma sulle condizioni del pensiero di quello stesso autore, con le parole di Canguilhem (2011: 430), «il suo sistema universale di referenza con la propria epoca». Non si tratta di cercare un hegelismo più autentico di quello professato dallo stesso Hegel, bensì di mettere in atto un vero e proprio metodo storico-genealogico. Se da un lato, come scrive Bouton nell’introduzione, «Hegel - et Foucault le sait bien - n’a pas présenté sa Phénoménologie en utilisant le terme de “trascendental”, qui n’apparaît pas une seule fois dans son ouvrage» (16), è altresì vero, dall’altro, che «Foucault fait une distinction entre la question qu’un philosophe a explicitemente posée et traitée, et le problème implicite auquel sa pensée a été confrontée, qui s’inscrit lui-même dans une problématique plus vaste» (18). Ecco il principio di metodo: distinguere tra la questione esplicita e il problema implicito che “costringe” un pensiero a mettersi in opera.

La questione del trascendentale in Hegel diventa un campo problematico, al quale egli non avrebbe mai smesso di rispondere e che si manifesterebbe nella Fenomenologia. Non si tratta, è bene insistere, di far dire a Hegel qualcosa che questi non avrebbe mai detto, ma di coglierlo alle prese con un’istanza problematica: «il faudra montrer - scrive Foucault - le passage d’un mode de l’historicité à une autre mode d’historicité, comment, par example, la philosophie du trascendental chez Kant devient, dans l’histoire, une catégorie de la pensée, comment, autriment dit, l’historicité constituée du trascendental kantien devient una historicité constituante dans le philosophe postérieure» (64). Sebbene non sia un che di empirico, il trascendentale non è neppure qualcosa che sta nella testa di Kant, come una chimera o un’intuizione intellettuale, è piuttosto qualcosa che, una volta determinato e definito in un campo di possibilità, diviene un vero e proprio agente storico che si trasforma e da oggetto puramente definito in un luogo e in un tempo, la Königsberg di fine Settecento, apre un campo storico inedito con cui tutti i filosofi successivi non potranno non confrontarsi. C’è una materialità non empirica del trascendentale, ed è solo il riconoscimento di questa dimensione ulteriore che giustifica, in ultimo, la possibilità di interrogare il modo in cui tale materia diviene e si metamorfizza nella Fenomenologia hegeliana. Sebbene, dunque, Hegel non sia esplicitamente un filosofo trascendentale, nella sua filosofia (almeno nel periodo di Jena) questo stesso piano trascendentale cambia forma - anzi, figura - e diventa occasione filosofica, non come oggetto, ma in quanto orizzonte, aperto da Kant, che esprime la necessità del pensiero di mettersi in movimento. L’analisi del trascendentale mostra, agli occhi del giovane Foucault, il modo in cui una questione storicamente posta diviene un problema filosofico: il trascendentale diviene cosciente di sé in quanto problema e si individua attraverso il processo metamorfico delle sue figure. Le figure che Foucault individua sono quelle delle tre parti che compongono il suo scritto: il campo, il soggetto e infine la storicità del trascendentale.

Il campo trascendentale assume una funzione strategica poiché permette di superare tanto la soluzione kantiana quanto quella fichtiana (76-77): se il primo ha pensato il trascendentale come un piano formale opposto a un mondo empirico, il secondo ne ha tentato una sistemazione dottrinaria autogena, dove però esso è solo presupposto e non colto nel suo effettuarsi. In entrambi i casi, rileva Foucault, si è mancato di «délimiter le champ trascendental» (78). Esso non è né mera forma vuota né corpus dottrinario autofondato, ma qualcosa di più fondamentale: un divenire fenomenologico, l’istituirsi di un campo di possibilità immanente in relazione all’alterità che ne costituisce la mediazione dialettica. Il campo esprime la verità del trascendentale intesa come sviluppo e non intuizione immediata della totalità. Contro il vuoto formalismo kantiano, la Fenomenologia gioca la capacità di automediazione del piano trascendentale: esso non rimanda a un esteriorità empirica, una Realität nel lessico hegeliano. Contro l’intuizionismo fichtiano va però rimarcato il momento della possibilità dell’esperienza trascendentale, la sua Wirklichkeit. Mai meramente in actu, il trascendentale è sempre inserito in uno sforzo continuo di raggiungere la sua realizzazione effettiva attraverso una scissione interna che ne impedisce l’ossificazione nell’identità assoluta (Hegel, 2000: 43-45).

C’è un travaglio del trascendentale, una sua infelicità, che nel cuore stesso della notte “détient la lumière par quoi seront éclairées les ténèbres” (92). Il sapere trascendentale, quindi, non è né l’intuizione dell’identità assoluta né la vacuità delle forme a priori, ma confina con il non-sapere, tenta continuamente di determinarsi e si sa sempre imperfetto, cioè finito e infelice perché separato dalle condizioni di possibilità che ne strutturano il cammino. L’esperienza fenomenologica acquista «une signification qu’elle ne possédait pas elle-même, et révèle […] le milieu du savoir, c’est-à-dire le champ dans lequel pourra se développer un savoir» (101). L’esterno del Sapere così non è un noumeno - contro l’ipotesi noumenologica di J. Wahl (96-97) - ma un negativo che determina le condizioni di possibilità del sapere stesso.

Questa installazione del sapere trascendentale in un campo è, agli occhi di Focuault, la dimensione “vitale” della Fenomenologia: il campo è la situazione in cui la coscienza del sapere e del non-sapere si determina come possibilità concreta di divenire Ragione, cioè sapere assoluto. Questo è il senso critico del pensiero hegeliano: non la determinazione a priori delle facoltà soggettive, ma - e qui emerge l’influenza di Hyppolite - la «critique conrète de la raison concrète» (110), la quale passa attraverso le tappe di un processo di individuazione. Anche qui, una torsione importante: se il trascendentale non è ciò che si oppone all’empirico, ma ha una sua materialità immanente, in che modo definire questa situazione concreta della ragione?

In quanto inserito in un campo di possibilità, il soggetto trascendentale, nella materialità della sua situazione, abita una profonda ambiguità. Esso non è né l’io penso kantiano, forma vuota e indifferente a qualsiasi contenuto del sapere e al tempo stesso autocoscienza immediata di sé, né l’Io sono di Descartes, il quale, cercando la radice di ogni sapere nell’evidenza della propria esistenza, ha continuamente oscillato, agli occhi dello Hegel foucaultiano, tra l’Io come statuto ontologico (sostanza) e l’io come fonte concreta del sapere (io penso dunque… sono certo di essere). In entrambi i casi, ancora una volta, è la Wirklichkeit che si manca, e che l’idea di campo richiede rigorosamente (118-123). L’Io penso, se vuole davvero porsi come fondamento del sapere dovrà, di nuovo e ancora, trovarsi in rapporto con ciò che fa l’effettività del sapere stesso. In questo senso il soggetto trascendentale hegeliano è un «rapport actuel» (120) che si dà nell’esperienza situata nel campo di possibilità stesso: né immediata certezza dell’Io sono né forma pura dell’Io penso, ma dinamica passionale dell’Io so (123-130).

Il soggetto è trascendentale non perché statico e avulso dalla sua realizzazione effettiva , ma poiché si esprime in un campo di esperienza possibile. È questo, per Foucault, il significato della dialettica fenomenologica (137-141). Il metodo del sapere assoluto inteso non come conoscenza definitiva, ma come passione dello Spirito (138) che si esprime attraverso il travaglio del soggetto di quello stesso sapere, passione di un sapere che è assoluto non in quanto racchiude la totalità empirica nella unità vuota di una intuizione sovrasensibile, ma in quanto è il suo stesso automovimento. Solo perché inserito in un campo che media continuamente i suoi assetti, il soggetto è trascendentale, si eleva, cioè, al di là dell’Io penso formale e dell’Io sono della certezza intellettuale. La dialettica è movimento espressivo (140), genera nel non-sapere una sfera di conoscenza che sa se stessa e la sua ignoranza, unisce assolutamente, all’interno del campo trascendentale, l’identità e la non identità. Sintesi materiale, dunque, e non formale: non sussunzione del molteplice entro le categorie astratte dell’intelletto, ma una ragione che si fa nelle cose, tra le pieghe di un reale che non è mai statica Realität ma Wirklichkeit, effettualità, realizzazione e in ultimo espressione. Proprio perché espressivo, il trascendentale nella sua materialità è connesso intimamente alla storicità, «le cours des événements pendant lequel se constitute le savoir absolu» (125).

Questo punto è delicato e teoreticamente cruciale. Come ricorda Bouton nell’introduzione, di origine kantiana, «le trascendentale n’est jamais presenté comme étant historique» (13). Anzi, per definizione, il piano trascendentale è l’elemento a-temporale che attraversa il tempo empirico - ne è condizione di possibilità. E tuttavia, proprio perché il trascendentale deve essere colto nella sua effettualità e non nella sua immediatezza, si tratta di sottolinearne l’ambiguità immanente: se da un lato, come ha giustamente visto Kant, esso è costituente, nel suo divenire fenomenologico esso si presenta altresì, e al tempo stesso, costituito. L’ambiguità del trascendentale è data proprio da questo suo momento passivo nell’attività costituente. Ed è in questo suo effettuarsi nella e con la negatività della sua situazione, che si può comprendere la storicità del trascendentale, ovvero «le résultat d’une imperfection du trascendental, qui fait qu’il n’est pas purement et simplement constituant ; elle est à sa limite l’expression de cette limite elle-même» (147).

Si tratta sempre di ricercare una materialità non empirica, che permetta di vedere delinearsi un sapere che sia assoluto non in quanto sussunzione formale totale - un assoluto, dice Foucault, «empiriquement métaempirique» (174) - ma in quanto capace di sapersi nel proprio posizionamento in un campo che ne permette l’esplicazione. Una tale materialità implica non solo, quindi, che si vedano i due “regni eterogenei”, come fece Kant, ma anche l’intervento di un terzo elemento tra l’empirico e il formale: in gioco c’è lo statuto stesso della filosofia. Una filosofia è tale quando è capace di cogliere l’unità materiale dei presupposti che ne determinano il campo di esplicazione: né oggettiva né soggettiva, la filosofia è sapere assoluto nella misura in cui riesce a cogliere la costituzione delle proprie condizioni di possibilità. Così tra l’in-sé e il per-sé di un’antinomia intellettuale (il regno delle cose e quello della libertà) emerge il per-noi, un elemento collettivo che non è l’unità algebrica o empirica di due sostanze, bensì «ce qui empêche la discontinuité totale de l’en-soi et du pour-soi, ce qui sauve la continuité du mouvement et du devenir» (180).

È così che la storia della filosofia diventa l’espressione stessa dell’emersione di una storicità del trascendentale, cioè dell’insieme delle condizioni di possibilità del pensiero filosofico, le figure del sapere assoluto che interrompono il manicheismo delle fredde astrazioni dell’intelletto (le varie dottrine della scienza) senza cedere all’unità sentimentale dell’anti-filosofia (la notte in cui le vacche sono nere). In questa storia dell’Assoluto, che attraversa le sue figure, le sue “immediatezze”, le sue “passioni”, si esplica l’idea di una filosofia che è Scienza fenomenologica. Essa non si limita solo a un sapere particolare ma costruisce, in «un mouvement de descente sur place, […] l’axiomatique de la pensée», un campo trascendentale «où les mondes miniscules d’une expérience au pluriel […] découvrent leur raison d’être dans la singularité d’un univers unique» (200). La filosofia come sapere assoluto coglie sì l’Uno, ma non l’Ens Realissimum indifferente alle proprie determinazioni di un pensiero dogmatico, bensì che «a l’ambigüité d’être à la fois élément e principe» (201). Solo il sapere filosofico in quanto scienza può posizionarsi in questa ambiguità fondamentale dell’Assoluto e pensarne non «le tracé géographique d’un univers totalement exploré ; il est seulement la possibilité ouverte de contenus en puissance» (201). Il sapere è assoluto non perché sia «plenitude de conentu» ma perché campo trascendentale, «milieu conceptual», apertura di un possibile. Il trascendentale non rimanda più, come in Kant, a una “esperienza possibile”, ma alla “possibilità stessa dell’esperienza”. In ultimo, Foucault ritrova una passione del trascendentale che fa tutt’uno con quella della filosofia: entrambe sono sempre esposte al rischio della ossificazione, della miseria (nel senso del giovane Marx [186-189]), allo scacco dell’infelicità. La riuscita o meno di questa possibilità - la Wirklichkeit del trascendentale e dell’Assoluto - è espressione della sua profonda storicità, cioè «l’histoire de ce qui […] était le moins historique» (203).

Una storicità del trascendentale non è dunque né la sua negazione “formale”, né un rifiuto idealistico, bensì il divenire concreto ed effettivo di una problematica che non è solo dentro la testa di un filosofo - inteso come esperto di una disciplina - ma l’emersione stessa di una figura del sapere assoluto, che rompe con quelle precedenti e fa emergere una nuova articolazione fondamentale del sapere e dell’Assoluto. Il trascendentale storico, partendo dall’unità di storia e ragione (Hyppolite, 2019: 63-87), diventa la condizione di pensabilità stessa di quella che, una ventina d’anni più tardi sarà, con tutte le variazioni del caso, l’Episteme, ciò che è, «per una data cultura, […] il suo sistema universale di referenza con la propria epoca» (Canguilhem, 2011: 430).

La storia così non sarà la Weltgeschichte dello Spirito trionfante, ma l’articolazione continua delle discontinuità dei vari campi trascendentali, di cui solo una filosofia storica potrà essere in grado di rendere conto. Siamo distanti da qualsiasi ideologia di fine della storia (12; 173)e al tempo stesso di fronte alla dimostrazione materiale di quanto sia estremamente difficile chiudere definitivamente con la filosofia hegeliana.

Gianluca De Fazio

Bibliografia:

Canguilhem, G. (2011), Morte dell’Uomo o estinzione del cogito?, in M. Foucault, Le parole e le cose, trad. it. di E. Panaitescu, Rizzoli, Milano, pp. 415-436.

Hegel, G.W.F. (2000), Fenomenologia dello spirito [1807], a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano. Hyppolite, J. (2019), Introduzione alla filosofia della storia di Hegel, trad. it. di L. Calabi, ETS.

-

Esattamente vent’anni dopo la prima pubblicazione nell’originale francese (Éditions Belin, 2003), L’istituzione, la passività. Corso al Collège de France (1954-1955) di Merleau-Ponty è ora disponibile anche nella traduzione italiana, edita da Mimesis (2023) e curata da Giovanni Fava e Riccardo Valenti. Il testo rende accessibili al pubblico italiano gli appunti redatti da Merleau-Ponty per i corsi tenuti al Collège de France tra il 1954 e il 1955; corsi che, come ricorda Claude Lefort nella prefazione alla prima edizione francese, «si sovrappongono […] e al contempo scelgono vie divergenti in direzione di una nuova ontologia» (Merleau-Ponty 2023, p. 7). Difatti, nonostante sia la fenomenologia a contrarre il debito maggiore con l’opera di Merleau-Ponty – in primo luogo per la fedele lettura del testo husserliano e, correlativamente, per la sua decisiva promozione nel panorama filosofico francese – è il problema ontologico a coronare la riflessione teoretica del filosofo. A partire dalla presa d’incarico al Collège de France (1953), tale problema diviene per Merleau-Ponty sempre più urgente. Di conseguenza, a dispetto della ricezione tardiva per il pubblico italiano, tali appunti ricoprono un ruolo cruciale nella produzione del filosofo, essendo in grado di restituirci una preziosa istantanea di quella che fu la virata filosofica che interessò Merleau-Ponty a partire degli anni Cinquanta, da una prima fase più autenticamente fenomenologica – marcata dalla sua opera principale, Fenomenologia della percezione (1945) – agli ultimi scritti, in cui Merleau-Ponty prepara il terreno per la sua ontologia.

In queste pagine, è possibile, infatti, partecipare a quel cambio di prospettiva che si stava man mano consolidando nella riflessione di Merleau-Ponty, muovendo da un’analisi fenomenologica del corpo vivo (Leib) verso il carattere necessariamente anonimo o disumano dell’essere carne (chair), al di là della stessa distinzione tra soggettivo e oggettivo. Tale ristrutturazione teoretica prende le mosse da una riconfigurazione generale del contesto in cui Merleau-Ponty operava, e nel quale i presenti corsi si collocano, cronologicamente, a metà: tra la presa d’incarico come docente al Collège de France – periodo che ha come opera di riferimento il testo della sua lezione inaugurale, Elogio della filosofia (1953) – e la rottura definitiva con Sartre e con l’ideologia marxista, la quale legava i due intellettuali fino a quel momento, e che fu segnata dalla pubblicazione dell’Avventure della dialettica (1955). A partire da questi anni, le ricerche del filosofo si orientano sempre più all’interrogazione del senso e dell’espressione, al tema della verità e del rapporto tra linguaggio e mondo, nella ricerca di un terreno esistenziale originario che Merleau-Ponty, comunque, non rinuncia a voler indagare attraverso la lente fenomenologica, coniando, per l’appunto, l’espressione di “ontologia fenomenologica” o indiretta (Merleau-Ponty 2003, p. 203).

Contrariamente ad alcune letture che accusano Merleau-Ponty di ricadere nello stesso impianto metafisico o sostanzialistico che per primo criticava, è importante precisare che anche nella deriva ontologica lo sguardo fenomenologico non viene affatto abbandonato. Piuttosto, Merleau-Ponty evidenzia l’importanza di una ridefinizione dei rapporti tra fenomenologia e ontologia, nell’ottica di una loro reciproca integrazione. L’ambizioso progetto merlopontiano, che si preannuncia come uno degli itinerari filosofici più complessi e stimolanti del Novecento, rimarrà purtroppo nella forma di un discorso interrotto prematuramente a causa della morte improvvisa del filosofo. Rimettere in circolazione questi appunti risulta, perciò, un passaggio determinante per avvicinarsi maggiormente a quell’eredità che Merleau-Ponty ha lasciato in forma incompiuta e frammentaria, in modo da proseguire lungo quella traccia che avrebbe portato alla pubblicazione del suo più grande progetto redazionale, Il visibile e l’invisibile (1964), pubblicato postumo sottoforma di note di lavoro, dando così avvio a quello che appare come un cantiere ancora – e sempre – aperto.

Il perché del rinnovato interesse dopo all’incirca un ventennio per questa fase transitoria e trasformativa di Merleau-Ponty – che si evince, oltre che nel presente volume, anche nel recente progetto di traduzione del corso appena precedente, Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione (Mimesis, 2021) – è probabilmente da attribuire al rinnovato stato di buona salute di cui gode il concetto di istituzione nel dibattito scientifico contemporaneo [1], concetto che torna ricorsivamente nelle pagine di Merleau-Ponty e che, presente fin dalle sue prime pubblicazioni, viene posto in queste lezioni come impalcatura portante di tutta la sua riflessione filosofica a venire. In particolare, è nella prima parte del volume, corrispondente al corso sull’Istituzione nella storia personale e pubblica, che si può constatare «la portata filosofica di questa riformulazione del concetto di istituzione» (p. 9), come evidenzia, con sostanziale anticipo, Lefort. In primo luogo, perché Merleau-Ponty, a discapito dell’erronea e fin troppo diffusa sinonimia, mostra come l’accezione fenomenologica di costituire risulti persino l’opposto dell’istituire: «l’istituito ha senso senza di me, il costituito ha senso soltanto per me e per il me di questo istante» (p. 61). Inoltre, un aspetto tra i più interessanti e innovativi della sua proposta filosofica risulta essere il legame imprescindibile che il concetto di istituzione intrattiene con la questione della passività. Difatti, sebbene «non dobbiamo intendere passivo e istituito come equivalenti» (p. 7), tali concetti vengono trattati da Merleau-Ponty in quanto concetti operativi strettamente connessi – indice di ciò la scelta del filosofo francese di inserire una sola introduzione a incipit di entrambi i corsi. Concetti che prendono strade diverse e, al tempo stesso, risultano in grado di chiarirsi reciprocamente, nel processo di comprensione di quella che, in quegli anni, rappresenta l’unica verità ontologica per Merleau-Ponty, a cui in seguito egli darà tanti nomi, anzitutto quello di reversibilità.

Osservando la questione da una prospettiva più estesa, ciò che, di primo acchito, accumuna istituzione e passività è la loro funzione retorica di rintegrare nel discorso tutto quello che la filosofia occidentale per secoli aveva mantenuto sullo sfondo – l’opacità del corpo, la passività istituente, l’inconscio – o, meglio, “al loro posto”, un posto subordinato a quello della trasparenza del concetto, del primato dell’attività e della coscienza intenzionale. In questo senso si configurano gli obiettivi polemici di entrambi i corsi, condensabili in quell’assolutismo del soggetto costituente che viene promosso, in primis, dal criticismo kantiano e che risulta mantenuto, in parte, dalla fenomenologia husserliana. A prescindere dalla legittimità o meno delle obiezioni teoretiche avanzate da Merleau-Ponty alla fenomenologia di Husserl – argomento vagliato ampiamente nella letteratura italiana sul filosofo, fra cui ricordiamo l’importante lavoro di Sandro Mancini [2]–, è rilevante sottolineare come uno dei principali motori dei corsi sull’Istituzione, la passività sia la volontà di Merleau-Ponty di rompere con un certo aspetto della fenomenologia, inerente, nella fattispecie, la nozione di attribuzione del senso (Sinngebung) e, correlativamente, al primato della coscienza intenzionale come coscienza costituente.

Ciò non toglie il grande debito che Merleau-Ponty riconosce a Husserl e a quello che, altrove, definisce il suo «impensato» (Merleau-Ponty 2015, p. 193), il quale sembra coincidere, in qualche modo, con ciò che lo stesso Husserl aveva formulato, anche se con poca convinzione. D’altronde, è proprio Merleau-Ponty ad affermare che, «se dobbiamo molto allo stesso Husserl, non siamo in grado di vedere esattamente ciò che gli appartiene» (Merleau-Ponty 2015, p. 187). In particolare, ciò da cui Merleau-Ponty prende le mosse per formulare la sua idea di istituzione è la nozione husserliana di Stiftung – che, significativamente, Merleau-Ponty sceglie di non usare nella traduzione più diffusa di “fondazione” –, la quale riposa a sua volta sui concetti fenomenologici di sedimentazione e sintesi passive. A tale ripresa segue subito, però, un distacco di Merleau-Ponty da Husserl e da quella che egli evidenzia essere l’incapacità di quest’ultimo di andare fino in fondo alle sue stesse intuizioni, rimanendo imbrogliato fino alla fine in quella che Merleau-Ponty definisce una «analitica degli atti» (Merleau-Ponty 2003, p. 256). A favore, cioè, di una logica della costituzione soggettiva. Al contrario, come fa notare giustamente il co-curatore Giovanni Fava nella prefazione alla prima parte del volume, per Merleau-Ponty è necessario mostrare che «l’istituzione è anzitutto istituzione di un tra, di una giuntura tra esterno e interno, ed è per questo che la parola ‘istituzione’ non ha senso per la coscienza» (p. 48). È necessario, perciò, riconoscere il carattere impersonale della genesi del senso: proprio come il cuore continua il suo battito senza di me, ossia senza che io lo voglia o lo intenzioni – esempio caro a Merleau-Ponty –, allo stesso modo il senso si istituisce, passivamente e pre-soggettivamente, a prescindere dal gesto inaugurale soggettivo e intenzionale. «Affinché ci sia coscienza di qualcosa, occorre che non si dia coscienza di tutto» (p. 202), scrive nelle ultime pagine dei suoi appunti Merleau-Ponty, il quale, prendendo sul serio lo stesso concetto husserliano di coscienza intenzionale, deve ammettere l’impossibilità di una sua universalizzazione. Restituire il carattere non-intenzionale alla coscienza significa, allora, introdurre, anzitutto, un’idea di coscienza che non si riduca al processo di Sinngebung e, poi, una costituzione del senso che non dipenda dall’attività soggettiva. Il soggetto perde così il ruolo privilegiato di agente costituente il senso, e diviene colui a cui il senso delle cose accade, marginalizzandosi rispetto a un’attività pre-teoretica e temporale, «dove non si sente più la pulsazione della coscienza costituente» (Merleau-Ponty 2015, p. 194). Proprio il tempo risulta essere il modello stesso dell’istituzione, che viene descritta efficacemente da Merleau-Ponty nel riassunto del corso come tutti quegli eventi capaci di dotare l’esperienza di dimensioni durevoli, in rapporto alle quali tutta una serie di altre esperienze avranno senso, formeranno un seguito pensabile o una storia, oppure gli eventi che depositano in me un senso […] come appello a un seguito, come esigenza di un avvenire (p.176).

È, quindi, nella struttura fenomenologica del tempo che l’istituzione si esplica, ossia nell’istituirsi del futuro attraverso il passato che «conserva nell’istituito un’efficacia dell’istituente» (p.8), di modo che, «se l’istituzione è apertura a, quest’ultima si produce sempre a partire da» (p.9). La sedimentazione fenomenologica svolge, in questo senso, un ruolo fondamentale nell’economia dell’intero discorso, permettendo un circolo continuo tra passato-presente-futuro che, per Merleau-Ponty, ha la forma della simultaneità, in cui il pensare è, al tempo stesso, sempre un ri-pensare, alla luce di quell’archivio di pensieri già istituiti.

Nell’intima non-coincidenza tra produzione e ri-produzione, si immette quella tra attività e passività, concetti che convivono nella stessa definizione ambigua di istituzione, a un tempo stato di cose stabilite e atto di cominciamento. Al chiasmo passività-attività Merleau-Ponty decide di dedicare il corso del lunedì parallelo a quello sull’istituzione che, in questo volume (analogamente all’edizione francese), si colloca nella parte seconda. Come ricorda Riccardo Valenti – a cui si deve la prefazione al corso su Il problema della passività, arricchita da riferimenti cinematografici che, nell’ottica di un’ibridazione tra filosofia e non-filosofia, rimane piacevolmente coerente con l’insegnamento di Merleau-Ponty – il tema della passività «permea non solo le poche ma densissime pagine che compongono questa lettura, ma anche l’intera opera e riflessione – precedente e posteriore – del filosofo francese» (p. 180).

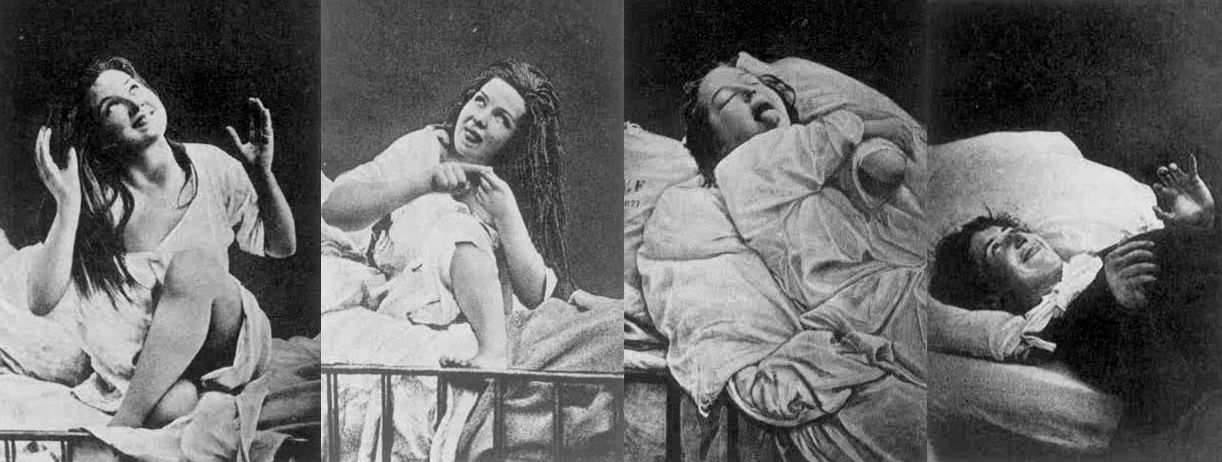

La passività, infatti, non si limita a rappresentare uno stato del soggetto, ma corrisponde, invece, alla sua propria modalità di relazionarsi con il mondo; rivelazione, questa, di «un genere dell’essere in relazione al quale il soggetto non è sovrano, senza tuttavia che vi si trovi inserito» (p. 333). Tale modalità risulta particolarmente evidente in quei casi limite da cui Merleau-Ponty sceglie di prendere le mosse nel suo discorso: il sonno, il sogno, la memoria e l’inconscio, dimensioni che «sembrano, per principio, escludere la ‘decisione’ di un Soggetto» (p. 22).

Se nel corso dedicato al tema dell’istituzione Merleau-Ponty compie il passaggio dalla frontalità del rapporto soggetto costituente/oggetto costituito alla lateralità propria del soggetto in quanto coscienza incarnata, istituente-istituita, è nella seconda parte delle sue lezioni che si interroga sulla morfologia di tale lateralità soggettiva. In questo contesto il sonno ha un ruolo fondamentale, in quanto è proprio nello stato di coscienza del dormiente-sognante che risulta evidente come il senso si produca autonomamente rispetto a una presa della coscienza intenzionale. La questione che emerge a questo punto è se tale autonomia nella genesi del senso onirico debba essere comunque rimessa a un agire soggettivo, quindi a un’attività di coscienza, oppure no. Interessandosi a tale tematica, Merleau-Ponty è consapevole di inserirsi in un dibattito già aperto, rispetto al quale richiama, nei suoi appunti, le posizioni di Freud e di Sartre (a cui seguiranno Bergson e Proust in merito alla questione, a questa connessa, della memoria involontaria). Sartre e Freud, pur partendo da presupposti teorici differenti, risultano concordi nel riconoscere nello stato assopito della coscienza una spiccata attività soggettiva, che, essendo lontana dal mondo, risulterebbe libera di agire al di là delle sue predeterminazioni fattuali. Non d’accordo con questa tesi, Merleau-Ponty rinviene, sia nella psicoanalisi freudiana sia nella filosofia coscienzialistica sartriana, un presupposto errato, che riguarderebbe, ancora una volta, l’indiscusso monopolio della coscienza: in Sartre, nell’assenza del mondo percettivo, che sarebbe soppiantato da un mondo onirico immaginario o irreale; in Freud, attraverso la traduzione della produzione passiva del senso inconscio e onirico nell’attività sotterranea di un “secondo io”. È chiaro come la questione del sonno, negazione o conservazione del mondo, si traduca, in tal senso, nel problema più generale del rapporto tra immaginario e reale, che per Merleau-Ponty risultano ambiti intrecciati nel campo comune dell’essere in quanto carne, nella contemplazione tanto di una “veglia del sonno” – data dal legame indissolubile tra corpo e mondo – quanto di un “onirismo della veglia”, dato in primis dalla nostra capacità immaginativa [3]. L’immaginario, quindi, non ha una minore rilevanza ontologica rispetto al reale, ma diviene esso stesso trama della realtà percettiva, invisibile tessitura di ogni visione possibile. È proprio in questo clima di “riabilitazione ontologica” dell’immaginario che Merleau-Ponty crea un legame tra fenomenologia e psicoanalisi, attribuendo a Freud il merito di aver scoperto un «simbolismo positivo» passando dall’idea di una trasparenza della verità all’idea di una sua stratificazione, per la quale «l’analisi di una condotta vi trovi sempre più livelli, più strati di significato, i quali hanno tutti una loro verità» (p. 336). Utilizzando lo stesso resoconto delle sedute che Freud riporta a sostegno della propria concezione di psiche, Merleau-Ponty mostra, con e oltre Freud, come la questione dell’inconscio si risolva attraverso la questione del corpo: «l’inconscio come coscienza percettiva è la soluzione che Freud cerca» (p. 263). Per Merleau-Ponty, infatti, è il corpo in quanto luogo dell’inconscio a dettare quel simbolismo primordiale di cui parlava Freud e che per il fenomenologo si articola sempre a partire da un campo percettivo, collocandosi quindi non più dietro o al di sotto dello stato cosciente, ma davanti a noi, come modalità del nostro vivere nel mondo, non prima ma tra gli atti intenzionali, «come l’intervallo degli alberi fra gli alberi, o come il loro livello comune» (Merleau-Ponty 2003, p. 205).

In una coincidenza quasi paradossale, per Merleau-Ponty l’inconscio non è altro che l’essere della coscienza corporea e percettiva, per mezzo di cui facciamo esperienza del mondo, la quale si origina sempre da quel puntum caecum, o in-conscio, dato dall’essere incarnato della coscienza in un corpo. Il contatto tra istituzione e passività è stabilito, in definitiva, dal materiale inconscio come “sedimentazione percettiva” che si radica nel nostro schema corporeo, venendo a costituire, secondariamente, una sedimentazione di matrici simboliche in grado di influenzare la stessa genesi del senso del mondo percepito.

In conclusione, questi appunti ci parlano della necessità di Merleau-Ponty di attingere alla teoria dell’inconscio come via d’accesso privilegiata per parlare di quella passività della nostra attività che, in quegli anni, lo costringeva alla riflessione. La passività si installa nel cuore della attività attraverso il riconoscimento dell’inconscio come modalità del nostro fare esperienza del mondo in modo essenzialmente corporeo e percettivo. Questa idea – introdotta da Merleau-Ponty nei corsi che, grazie a questa traduzione, sono ora disponibili in italiano – resterà fino alla fine della sua riflessione, rappresentando uno dei guadagni teoretici più importanti della sua ontologia.

Guardare ancora una volta ai corsi del Collège de France rappresenta, allora, un passaggio imprescindibile per gli attuali studi su Merleau-Ponty. Da un lato, questo è dovuto al fatto che L’istituzione, la passività consente di mettere in discussione gli assolutismi di un Merleau-Ponty fenomenologo o di un Merleau-Ponty onto-metafisico, per guardare a quella che fu l’idea rivoluzionaria di filosofia ambigua, fondata sulla reversibilità tra il piano ontologico e quello fenomenologico. Dall’altro, questo testo permette di evidenziare l’importanza che ebbe il contatto tra fenomenologia e psicoanalisi per costruire quella che ad oggi possiamo considerare una filosofia dell’immaginario e dell’invisibile, sforzandoci di intravedere la direzione che, da queste premesse, Merleau-Ponty avrebbe dato alla sua ontologia fenomenologica.

Marta Gailli

Note

[1] Dell’ampia letteratura sul tema, ci limitiamo a citare il recente fascicolo dal titolo Il problema dell’istituzione. Prospettive ontologiche, antropologiche e giuridico politico, a cura di E. Lisciani-Petrini e M. Adinolfi, in “Discipline filosofiche”, 29, n. 2, 2019; e il penultimo numero della rivista “Humamente” curato da F. Buongiorno e X. Chiaramonte e dedicato proprio al tema dei nostri corsi, Institution and Passivity: Rethinking Embodiment and Social Practices in the Contemporary Debate, in “Humanamente. Journal of Philosophical Studies”, 41, 2022.

[2] Su questo tema in particolare, si veda S. Mancini (2001). Sempre di nuovo. Merleau-Ponty e la dialettica dell’espressione. Milano: Mimesis.

[3] Sul medesimo terreno battuto da Merleau-Ponty si muoverà circa vent’anni dopo il filosofo greco-francese Castoriadis, nella sua ricerca teoretica-politica – che chiama in causa la stessa psicoanalisi – intorno al concetto di istituzione, legato intimamente al tema dell’immaginario. Cfr. C. Castoriadis (2022), L’istituzione immaginaria della società. Milano-Udine: Mimesis.

Bibliografia

Merleau-Ponty, M. (2003). Il visible e l’invisibile. Milano: Bompiani.

Id. (2015). Il filosofo e la sua ombra in id., Segni. Fenomenologia e strutturalismo, linguaggio e politica. Costruzione di una filosofia. Milano: Il Saggiatore.

Id. (2023). L’istituzione, la passività. Corso al Collège de France (1954-1955). Milano-Udine: Mimesis.

-

La servitù volontaria dell’io soggiogato

Recensioni / Maggio 2023«Se il testo di La Boétie è incontestabilmente un testo politico, tuttavia affronta le relazioni di potere e di dominio sotto una prospettiva specifica, dal punto di vista dell’ombra proiettata dalla realtà sociale sul funzionamento mentale dei soggetti, per mettere in rilievo i danni identitari e narcisistici tipici della sofferenza sociale. Interroga anche, per converso, gli effetti sociali di questo funzionamento mentale, la sua capacità ad alimentare condotte di sottomissione e ad alimentare il sistema di dominio»

– T. Dagron, p. 380

Da qualche mese, sugli scaffali dedicati alla filosofia moderna e contemporanea della celebre libreria «Vrin» di Place de la Sorbonne a Parigi, è comparsa una sezione «La Boétie». Segnale dell’ottima salute di cui gode tanto il Discours de la servitude volontaire quanto il fenomeno che il suo autore definisce. Entrambi continuano a interessare studiosi, studiose e case editrici (tra le edizioni più recenti, questa in lingua spagnola è assai pregevole). Tra i volumi della sezione, spicca Le soi subjugué. Servitude volontaire et cliniques de l’aliénation (Librairie Philosophique J. Vrin, 2022, pp. 405) di Tristan Dagron, direttore di ricerca al CNRS di Lione.

Il nome di Dagron è legato a quello di La Boétie ormai da diverso tempo: suo è uno dei contributi che si trovano nell’edizione Vrin del Discours del 2002, che si proponeva come alternativa all’edizione Payot del 1975, a cura di Miguel Abensour e Marcel Gauchet. È sua anche l’introduzione al Discours della nuova edizione Vrin del 2012. Un’introduzione che merita di essere citata: Dagron vi sanziona la specificità della «riattualizzazione della nozione della servitù volontaria» (p. 18) avvenuta negli ultimi anni, quale strumento euristico adoperato da sociologia e psicologia per esplorare le forme di dominio nel mondo del lavoro (cfr. Dejours 2006).

Le soi subjugué prosegue le ricerche che Dagron ha avviato con Pensée et cliniques de l’identité. Descartes, Cervantès, Montaigne (Librairie Philosophique J. Vrin, 2019). La prospettiva adottata è la medesima: coniugare il lavoro di storico della filosofia con la psicoanalisi. Lo sguardo di Dagron sul Discours non è solo quello dello specialista in storia della filosofia; il suo spettro di domande e di interessi è rivolto verso «processi mentali che sono in fondo assai ordinari» (p. 16) e nutrito dell’approccio psicoanalitico di René Roussillon e dall’ambiente lionese (cfr. Roussillon, 1991). Narcisismo, identità, riflessività, alcuni dei termini chiave.

Se mai fosse necessario prevenire qualsiasi esitazione in merito a un simile approccio, la lettura di Dagron si tiene ben lontana da freudismi spiccioli o selvagge interpretazioni psicoanalitiche della vita degli autori. Il lettore, al massimo, potrà risentire un certo spaesamento a causa di un percorso argomentativo talvolta complesso, che si sposta rapidamente da discussioni storico-filosofiche a discussioni psicoanalitiche e che lascia implicite alcune definizioni tecniche. Questo non intacca la rilevanza de Le soi subjugué, nel contesto del rinnovato interesse per La Boétie degli ultimi due decenni.

Nel primo dei dieci capitoli del volume, Dagron si occupa, per l’appunto, mettere in luce l’attualità del Discours, in particolare rispetto alla tematica della cosiddetta «sofferenza sociale», quella forma specifica di sofferenza che deriva dall’effetto prodotto da determinate situazioni sociali sull’individuo (cfr. Renault 2008). Nel secondo capitolo, l’autore esplicita l’interesse del proprio approccio pluridisciplinare che propone d’integrare la prospettiva psicoanalitica sul narcisismo alla problematica dell’identità secondo i termini della psicologia sociale.

Conclusa questa sorta di preambolo, Dagron orienta gli altri capitoli sui temi canonici connessi al Discours: amicizia, libertà, memoria, abitudine, volontà e patto. Qui svolge un lavoro di analisi storico-filosofica per rendere conto del rapporto di La Boétie con autori quali Aristotele, Cicerone o Marsilio Ficino, o per confrontare la «servitù volontaria» con l’ethelodouleia del discorso di Pausania nel Simposio o, ancora, per ricostruire la psicologia della memoria di Avicenna, che è uno dei sostrati teorici del Discours. Tuttavia, la finalità di Le soi subjugué non si esaurisce in quest’ordine di discussioni.

L’obiettivo di Dagron, in effetti, è dimostrare che il Discours presenta «una ricca riflessione clinica sulla posta in gioco della socializzazione e della soggettivazione» (p. 383). Più esattamente, La Boétie offre «un bilancio della violenza sociale» e dei fenomeni che essa induce dal punto di vista delle capacità mentali e riflessive degli individui. Sicché, il vero e proprio asse su cui si articola Le soi subjugué è l’interesse per il Discours in quanto testo che concerne una «realtà clinica» assai precisa: la «disorganizzazione identitaria» della psiche individuale dalla società e le sue conseguenze sul giudizio d’attribuzione di ciò che suscita piacere e dispiacere.

Stando alla lettura de Le soi subjugué, la servitù volontaria indica non tanto una forma di governo quanto una relazione di dominio. Per descriverla, Dagron sembra voler adoperare il termine di «subjugation», ma non è chiaro a riguardo: l’espressione che dà il titolo al volume non è oggetto di una discussione specifica che la definisca. Alla voce «subjuguer», però, il dizionario Robert riporta: «mettere qualcuno nell’impossibilità di resistere, per ascendente, all’influenza che si ha su di lui». E tale pare essere la condizione dei servi volontari.

La celebre paradossalità della formula laboetiana della servitù volontaria (il dominio si sostiene sul decisivo e volontario contributo dei servi: allora perché, pur potendo smettere di servire, non lo fanno?) si riflette nell’insieme di caratteristiche che si rinvengono nell’interpretazione di Dagron: la servitù volontaria è tanto estorta e indotta quanto spontanea e non deliberata, cioè frutto di un’azione volontaria ma i cui moventi sono per lo più inconsci. Infatti, essa è un risultato che il tiranno ottiene dai sudditi e corrisponde a una «strategia di difesa, tra le altre possibili, che può essere mobilitata dalla psiche per far fronte all’impatto disorganizzatore della violenza sociale» (p. 96).

Questo è un dato fondamentale che va sottolineato: per Dagron la servitù volontaria non si spiega con una «sete di obbedienza» presente nei servi né indica una delle cause prime del dominio. È un adattamento difensivo che alimenta e mantiene il dominio che lo induce. In altri termini, occorre ricercare la servitù volontaria non a monte di dinamiche politico-sociali, in qualità di loro principio causale; al contrario, la servitù volontaria è un fenomeno che sta a valle, portato di un «mondo perseguitato dalla morte sociale e psichica» (p. 305).

Dagron si serve allora della psicoanalisi per sondare i «moventi interni, ma non per questo meno oscuri ed enigmatici» (p. 38) degli individui. Posto il narcisismo quale meccanismo di difesa dell’io dalle esperienze negative e di integrazione di queste ultime (cfr. Freud 1921 [1975]), alla vulnerabilità sociale corrisponde la «precarizzazione psichica» (p 63). La sottrazione di alcuni «oggetti sociali» (quali l’impiego, il reddito, e l’alloggio, secondo gli esempi proposti da Dagron) che l’individuo investe narcisisticamente, spinge l’individuo a un «tentativo, tanto strano quanto oneroso, di restaurazione narcisistica» (p. 49) che si configura come una «relazione addittiva» nei confronti dei «frammenti» di quegli oggetti che «tiranno sa bene come far scintillare» (p. 50). In questo modo si innesta il suo comportamento di sottomissione e di asservimento nei confronti di chi domina.

Questo è un altro aspetto dell’interpretazione di Dagron che va tenuto in considerazione: la servitù volontaria non è dovuta all’ignoranza, all’inganno o all’illusione dei servi. Al contrario, è la disillusione, cioè «il riconoscimento, in sé doloroso, della verità» (p. 50), a giocare un ruolo cruciale. Gli individui adottano la strategia di adattamento in cui consiste la servitù volontaria proprio in quanto consapevoli del pericolo dell’esclusione sociale della precarietà: a tal proposito non si sbagliano. Sono particolarmente interessanti le pagine in cui Dagron definisce la servitù volontaria come una condotta di «auto-inclusione» in una relazione di sottomissione e la confronta con la strategia della «auto-esclusione» di cui rinviene il modello in Diogene (cfr. pp. 305 e ss.).

Dunque, secondo la prospettiva che propone Dagron, il fulcro del Discours de la servitude volontaire si trova sul piano clinico: un’opzione interpretativa particolare (per un approccio per alcuni aspetti simile: cfr. Renault 2016) e non certo l’unica possibile (cfr. Provini, Rees, Vintenon 2016). In Le soi subjugué, però, Dagron non si spende in alcuna discussione polemica con altre interpretazioni del Discours. In particolare, risalta il totale silenzio su Miguel Abensour, il principale artefice della riscoperta di La Boétie negli anni Settanta e uno dei massimi interpreti del pensiero laboetiano (cfr. Abensour 2011). Palese è la distanza tra loro: per Dagron, La Boétie non fornirebbe «alcuna teoria filosofica del potere politico» (p. 127), laddove per Abensour La Boétie non fonda niente di meno che una nuova teoria del dominio (cfr. Abensour 2018).

Un confronto tra le loro interpretazioni del Discours eccede certamente i limiti di una recensione. Tuttavia, questo permette di rilevare un merito importante de Le soi subjugué, su cui vale la pena concludere. Con questo volume, Dagron consolida e contribuisce a definire un certo approccio alla questione della servitù volontaria e, pertanto, Le soi subjugué diventa un valido termine rispetto a cui confrontare le altre forme assunte dalla riattualizzazione del Discours de la servitude volontaire.

Bibliografia

Abensour, M. (2011). Per una filosofia politica critica (a cura di Pezzella, M.), Jaca Book, Milano.

Abensour, M. (2018). La Boétie prophète de la liberté, Sens & Tonka, Paris.

Dejours, C. (2006). Aliénation et clinique du travail, in «Actuel Marx », 39, pp. 123-144.

Freud, S. (1921). Psicologia delle masse e analisi dell’io, Bollati Boringhieri, Torino, 1975.

Provini, S., Rees, A., Vintenon, A. (dir.) (2016). Cahiers La Boétie. La parole de La Boétie : approches philosophiques, rhétoriques et littéraires, Classique Garnier, Paris

Renault, E. (2008). Souffrances sociales. Sociologie, psychologie et politique, La Découverte, Paris.

Renault, E. (2016). Domination et pathologie sociale chez La Boétie, in Gerbier, L. (dir.). Cahiers La Boétie. Lectures politiques de La Boétie, Classique Garnier, Paris, pp. 137-151.

Roussillon, R. (1991). Paradoxes et situations limites de la psychanalyse, P.U.F., Paris.

Armando Arata

-

Filosofe di età moderna tra corpo e mente

Recensioni / Aprile 2023Nei libri di storia della filosofia è raro incontrare donne, con qualche sporadica eccezione confinata al Novecento (Hannah Arendt è forse l’esempio più emblematico); ciò non significa che non siano esistite filosofe nel corso della storia, ma piuttosto che esse non hanno trovato spazio nel canone storico-filosofico occidentale. Il pregiudizio secondo cui la filosofia non sarebbe fatta né per le donne né dalle donne trova un’efficace smentita nel volume Corpo Mente. Il dualismo e le filosofe di età moderna (enciclopediadelledonne.it 2022), che attraverso un’interessante rassegna di autrici e testi ha il merito di mettere in luce il contributo delle donne alla storia della filosofia in un periodo in cui tradizionalmente trovano spazio soltanto filosofi. Le quasi quattrocento pagine di quest’antologia, arricchita da puntuali presentazioni delle autrici e delle opere considerate, rappresentano un tassello importante di quel «lavoro di riscrittura della storia della filosofia sulla base di un canone più inclusivo rispetto a quello che ha prodotto le narrazioni tradizionali» (p. 11), iniziato alcuni decenni fa.

La scelta dei curatori è ricaduta su quattordici autrici vissute nel periodo compreso tra il XV e il XVIII secolo, di diversa provenienza, oltre che su un autore – François Poullain de la Barre – degno di attenzione in qualità di singolare precursore del femminismo. Molte di queste scrittrici sono oggi sostanzialmente dimenticate; eppure, i testi qui selezionati testimoniano una consapevole partecipazione ai dibattiti filosofici del tempo. Se la consueta esclusione delle donne dal canone storico-filosofico affonda senz’altro le sue radici in una questione culturale, per cui «alle donne per molti secoli è stato precluso l’accesso all’ampio strumentario di cui disponevano gli uomini, che avrebbe consentito loro di coltivare e affinare le doti intellettuali» (p. 13), tale innegabile svantaggio di partenza non ha impedito ad alcune di loro di sviluppare un proprio pensiero filosofico e di confrontarsi con i filosofi più autorevoli, come dimostrano le loro prese di posizione sul rapporto mente-corpo, cruciale nella filosofia di età moderna.

La prima parte del volume (Da Christine de Pizan a Camilla Erculiani), a cura di Sandra Plastina, si apre con Christine de Pizan, pioniera della scrittura femminile come professione, dell’irrompere del soggetto sulla scena letteraria e del protofemminismo francese. Nata a Venezia intorno al 1365 e trapiantata ben presto in Francia (dove il padre, medico e astrologo, era al servizio del re Carlo V), Christine de Pizan ha consacrato buona parte della sua ampia produzione letteraria, in prosa e in versi, alla questione dell’educazione femminile, interrogandosi anche sulle ragioni dell’esclusione delle donne dal campo della letteratura. Celebre per aver preso fermamente posizione nell’acceso dibattito sul Roman de la Rose, sfociato nella querelle des femmes che avrebbe continuato a infiammare gli animi per secoli, tra il 1404 e il 1405 scrisse il Livre de la cité des dames, incentrato sulla convinzione che nessun ambito dell’attività umana è per natura precluso alle donne.

L’opera è degna di attenzione per molte ragioni; in particolare, merita di essere sottolineato – sulla scia della curatrice – l’abbandono dell’espressione di ascendenza scolastica «nature de femme» a favore di «conditions de femme somme toute» («somma totale delle condizioni femminili», p. 26), che riconduce l’identità femminile all’esperienza e alla storia, lungi da ogni essenzialismo. Aiutata da Dama Ragione, la protagonista della Cité des dames prende coscienza dell’infondatezza dei giudizi di biasimo nei confronti delle donne che gli uomini disseminano copiosamente nei loro libri. Tali giudizi sono definiti contro ragione e contro natura; inoltre, Christine de Pizan non esita a fare appello alle Sacre Scritture per sostenere l’uguaglianza tra uomo e donna: «Dio fece addormentare Adamo e creò il corpo della donna da una delle sue costole, nel senso che gli doveva essere al fianco come compagna e non ai suoi piedi, come una serva, e che egli la doveva amare come la sua stessa carne» (p. 40).

I rapporti sociali generalmente conflittuali tra uomini e donne, con le loro inevitabili implicazioni sulla ricerca della propria identità da parte di queste ultime, sono centrali nell’opera dell’autrice patavina Giulia Bigolina (c. 1518 – c. 1569). Scritto intorno al 1556-1558, in prosa, Urania, nella quale si contiene l’amore d’una giovine di tal nome è «il primo romanzo scritto da una donna nella storia della letteratura italiana» (p. 45), ma è rimasto inedito fino ad anni recenti: una prima edizione, presto seguita da due traduzioni inglesi, è stata curata da Valeria Finucci nel 2002. Ben inserita nell’ambiente culturale del tempo, Giulia Bigolina mostra nel suo romanzo una notevole profondità psicologica e filosofica, nonché un’indubbia familiarità con la filosofia neoplatonica. Al di là dell’attenzione al tema amoroso, strettamente intrecciato a quello della bellezza dell’anima e del corpo, ampio spazio trova la riflessione sul posto delle donne nella cultura italiana rinascimentale, sulla necessità della loro educazione e sulle molte difficoltà che incontrano quando decidono di consacrarsi alla scrittura.

Un più spiccato interesse per questioni squisitamente filosofiche – e per il rapporto tra mente e corpo – si manifesta nell’opera di Luisa Oliva Sabuco de Nantes Barrera (1562 – c. 1622), autrice della Nueva filosofia della naturaleza de l’hombre (1587) in sette trattati. Mettendo abilmente a frutto gli studi di medicina, botanica e scienze naturali svolti con il padre, Sabuco ha elaborato una riflessione originale dal punto di vista sia della filosofia naturale sia della storia della medicina, senza esitare a prendere apertamente le distanze dal galenismo e dalla medicina a lei contemporanea, di cui critica l’inefficacia. Ai suoi occhi, l’essere umano è un’unica entità psico-fisica e l’alterazione della relazione armoniosa tra il corpo e la psiche – spesso frutto delle passioni – è causa della malattia, della follia e, nei casi più estremi, della morte. L’interpretazione della malattia in chiave psicosomatica – così come la proposta di servirsi della musica come terapia – sono particolarmente innovative. D’altronde l’autrice, nella lettera dedicatoria a Filippo II, non esitò a rivendicare con orgoglio il valore della propria opera, presentandola come necessaria perché «migliora il mondo in molti modi» (p. 98).

Lungi dall’assumere così apertamente la propria autorialità, molte scrittrici nel corso dei secoli hanno cercato di tenersi al riparo dall’esposizione pubblica ricorrendo all’anonimato o a uno pseudonimo. È questo il caso di Modesta Pozzo, vissuta a Venezia tra il 1555 e il 1592 e nota come Moderata Fonte, «una spiritosa trascrizione letteraria, nonché versione eufonica, del vero nome dell’autrice, che faceva pensare a un “modesto pozzo”» (p. 119). Autrice di diverse opere e ben inserita negli ambienti culturali veneziani, Moderata Fonte è oggi ricordata soprattutto per il dialogo Il merito delle donne, pubblicato postumo nel 1600, nel contesto della polemica suscitata dall’opera di Giuseppe Passi I donneschi diffetti. Nel dialogo, prima presa di posizione sulla questione femminile da parte di una donna nell’Italia di fine Cinquecento, l’autrice si avvale di argomentazioni paradossali per confutare la tesi della maggior eccellenza dell’uomo, insistendo sul ruolo fondamentale dell’educazione ai fini dell’emancipazione femminile.

Già da questi primi esempi emergono con forza alcune costanti: la difficoltà per le donne di prendere pubblicamente la parola, l’inadeguatezza della loro educazione, il tentativo di rivendicare la propria parità (talvolta anche la propria superiorità) rispetto agli uomini. Sulla sponda orientale dell’Adriatico, precisamente a Ragusa (odierna Dubrovnik) a farsene portavoce è Marija Ivan Gundulić, o Maria Ivan Gondola. Nella sua sola opera superstite, la lettera di dedica ai Discorsi (1584) scritti dal marito Nicolò Vito di Gozze, ella prese le difese della poetessa Cvijeta Zuzorić e, più in generale, delle donne e delle loro capacità intellettuali, attraverso un curioso rovesciamento del paradigma aristotelico. A suo avviso, infatti, proprio per la mollezza del loro temperamento (a cui solitamente si attribuiva la loro subalternità intellettuale), le donne avrebbero una maggior predisposizione a occuparsi di questioni filosofiche e scientifiche.

La stessa fiducia nelle doti intellettuali femminili si ritrova in Camilla Gregetta Erculiani, «l’unica donna italiana nel XVI secolo a pubblicare un libro di filosofia naturale» (p. 165). Questa speziale padovana, nelle Lettere di Philosophia naturale (1584), dichiarava espressamente di voler «far conoscere al mondo, che noi siamo atte a tutte le scientie, come gli huomini» (p. 166). Lei stessa scrisse di filosofia naturale in volgare, elaborando un’originale teoria sul diluvio universale (attribuito a cause naturali) e ipotizzando la possibilità della generazione spontanea degli uomini in seguito a catastrofi naturali. Sospettata di eresia e interrogata dall’Inquisizione, si difese sostenendo la piena legittimità della sua riflessione, che non riguardava il piano teologico, bensì si limitava a quello puramente filosofico.

Meister der 'Cité des Dames' (Wikimedia) L’attiva partecipazione delle donne al dibattito filosofico del loro tempo, anche attraverso il dialogo epistolare con i suoi principali esponenti, emerge ancora più nettamente nella seconda parte del volume (Da Lucrezia Marinella a Catharine Cockburn), a cura di Emilio Maria de Tommaso. In particolare, si rivela cruciale il sostegno di familiari di sesso maschile (si tratti del padre, di un fratello o del marito) per colmare lo svantaggio educativo legato alla condizione femminile e avere l’opportunità di assecondare le proprie aspirazioni. Proprio grazie a un ambiente familiare intellettualmente vivace, Lucrezia Marinella (1571 – 1653) poté dedicarsi alla scrittura e farsi apprezzare nella Venezia del tempo. Ella fu tra coloro che reagirono ai Donneschi diffetti di Passi, dimostrando, nel suo saggio Le nobiltà et eccellenze delle donne (1600), l’erroneità delle conclusioni dell’avversario fino a sostenere la superiorità ontologica, fisiologica e morale della donna, in cui ravvisa l’immagine più nobile della divinità. A tal fine riprende – come già Christine de Pizan – il racconto della Genesi, sulla base del quale «suggerisce che l’uomo sia funzionale alla generazione del corpo femminile, nella misura in cui fornisce la degna materia della produzione della donna» (p. 189).

Marie Le Jars de Gournay (1565 – 1645), nota per il suo stretto legame con Michel de Montaigne, che la considerava la propria figlia spirituale, riprese nei suoi scritti Egalité des hommes et des femmes e Grief des dames le tematiche tipiche della querelle des femmes, esprimendo la convinzione che la disuguaglianza tra uomini e donne non sia biologica ma culturale; «la sua idea filosoficamente più forte, che opera in filigrana negli scritti egualitari, è la neutralità della mente, ossia la sua mancanza di connotazione di genere» (p. 211). L’idea che la mente non abbia sesso è centrale anche nella riflessione di François Poullain (o Poulain) de la Barre (1647 – 1723), filosofo di impostazione cartesiana che in ben tre opere (De l’éducation des dames, De l’égalité des deux sexes, De l’excellence des hommes) denunciò con fermezza l’assurdità dei diffusi pregiudizi nei confronti delle donne. Proprio una donna, Elisabetta di Boemia, discusse alcuni degli aspetti più controversi della filosofia cartesiana – in particolare l’annosa questione dell’interazione tra anima e corpo – in un avvincente carteggio con il suo autore, inducendolo a precisare meglio la propria posizione nel saggio Le passioni dell’anima.

In ambito anglosassone, Anne Finch Conway (1631 – 1679) fu aiutata a coltivare le proprie ambizioni intellettuali prima dal fratello, poi dal marito. Fu allieva – inizialmente per via epistolare – di Henry More, esponente di spicco del platonismo di Cambridge, da cui prese tuttavia le distanze in merito al rapporto tra corpo e spirito. Fautrice di una tripartizione ontologica (Dio, Cristo, le creature, distinti perché diversamente esposti al cambiamento), elabora una nozione di corpo piuttosto originale, sia rispetto al maestro sia rispetto all’ontologia cartesiana, di cui rifiuta il dualismo. Il medico Franciscus Mercurius von Helmont, che la introdusse al cabalismo e al quaccherismo, alla sua morte fece stampare i Principia philosophiae antiquissimae et recentissimae de Deo, Christo et Creatura id est de materia et spiritu in genere (1690), redatti sulla base di un taccuino su cui Lady Conway aveva annotato a matita le proprie riflessioni filosofiche.

La familiarità con l’ambiente del platonismo di Cambridge, a cui il padre Ralph Cudworth apparteneva, si ritrova in Damaris Cudworth Masham (1659 – 1708). Ella intrattenne intensi scambi intellettuali con John Norris, ma anche con Leibniz (di cui criticò il sistema dell’armonia prestabilita) e Locke, con cui condivise una lunga e solida amicizia. Proprio a Locke alcuni attribuirono erroneamente la sua prima opera, pubblicata anonima nel 1696 e intitolata Discourse Concerning the Love of God. Nella sua seconda opera filosofica, Occasional Thoughts in Reference to a Vertuous or Christian Life (1705), Lady Masham prese posizione sulla condizione femminile, attribuendo alle donne un ruolo centrale in ambito educativo e mettendo in luce l’assurdità di non istruirle adeguatamente. La filosofia di Locke influenzò significativamente anche Mary Astell (1666 – 1731), considerata la prima femminista inglese. Non si tratta tuttavia di un’accettazione acritica, come dimostra The Christian Religion, as Profess’d by a Daughter of the Church of England (1705), in cui l’ipotesi lockiana della materia pensante è messa in discussione. Una sintesi dei fondamenti dell’epistemologia lockiana e di alcuni elementi del platonismo di Cambridge trova spazio, infine, nell’opera di Catharine Trotter Cockburn (1679 – 1749), che pubblicò vari scritti in forma anonima, tra cui Remarks upon the Principles and Reasonings of Dr. Rutherforth’s Essays on the Nature and Obligations of Virtue (1747).

La ricca panoramica di testi e autrici di cui si è cercato di dare un’idea in queste pagine (che vorrebbero essere soprattutto un invito a una più approfondita esplorazione) dimostra efficacemente che anche le donne si sono occupate di filosofia, malgrado circostanze poco favorevoli al loro fiorire intellettuale e contrariamente a quanto si tende a pensare sulla base della lettura dei manuali canonici di storia della filosofia. Il contributo delle donne alla storia delle idee europea merita perciò di essere riscoperto e rivalutato; in questa prospettiva, come ha sottolineato Nuria Sanchez nella sua Postfazione, il presente volume rappresenta una «pubblicazione di grandissima utilità per avvicinare studenti e studentesse a opere di donne intellettuali quasi sconosciute nei programmi didattici abituali» (p. 376). Ciò vale anche per un pubblico più ampio: Sandra Plastina ed Emilio Maria de Tommaso, curando questo libro nell’ambito del pregevole progetto enciclopediadelledonne.it, hanno reso accessibili a qualsiasi lettore interessato – non soltanto, dunque, a studenti o specialisti – testi a lungo trascurati. Disseppellirli dall’oblio a cui sono stati ingiustamente condannati, permettendo loro di essere conosciuti e apprezzati, sembra il modo migliore per iniziare a restituire alle donne quel posto nella storia della filosofia che per secoli è stato loro negato.

di Debora Sicco

-

Psicoanalisi: una strana antropotecnica

Longform / Novembre 2022Psychoanalyse als Anthropotechnik, psicoanalisi come antropotecnica, potrebbe benissimo essere – perché no? – il titolo di un immaginario saggio disperso nel mare della vasta produzione del filosofo tedesco, tuttora vivente, Peter Sloterdijk. Se non fosse per la sua nota tendenza a irridere la concettualità psicoanalitica, con quell’ironia di chi non è in fondo così distante da ciò che intende allontanare, potremmo quasi immaginarcene un abbozzo in attesa di pubblicazione tra le sue carte. Dunque, perché no? Porsi la domanda “è la psicoanalisi un’antropotecnica?” potrebbe non essere un passatempo del tutto ozioso. Stando alla definizione più recente che il filosofo di Karlsruhe ha offerto del concetto, vale a dire quella contenuta nel magnum opus del 2009 Devi cambiare la tua vita, si definiscono antropotecniche tutte le condotte mentali e fisiche basate sull’esercizio, con le quali gli esseri umani delle culture più svariate hanno tentato di ottimizzare il loro status immunitario sia cosmico sia sociale, dinnanzi ai vaghi rischi per la propria vita e alla certezza di morire (Sloterdijk 2010, 14).

Laddove con “esercizio” si intende ogni sorta di routine abituale e operazione ripetuta tramite la quale «la qualificazione di chi agisce viene mantenuta o migliorata in vista della successiva esecuzione della medesima operazione, anche qualora essa non venga dichiarata esercizio» (Sloterdijk 2010, 7) e con “immunità” un’immunità culturale, risultante di «pratiche simboliche ovvero psicoimmunologiche […] di prevenzione immaginaria ed equipaggiamento mentale» (Sloterdijk 2010, 13). Esercizio e immunità, dunque, come i due cardini della definizione del concetto, sotto il quale ricade uno spettro di fenomeni amplissimo. Dai monaci del deserto ai filosofi greci, dagli asceti indiani ai moderni scienziati, dai biocosmisti russi agli atleti olimpionici, dai funamboli ai fenomenologi. Quanto alla psicoanalisi, si tratta di verificare se, nella sua dimensione pratica come in quella teorica, sia in grado di superare il duplice requisito antropotecnico.

Partendo dal primo punto, l’esercizio e la dimensione abitudinaria che esso comporta, nulla sembrerebbe più estraneo alla scena dell’esperienza analitica. È quanto suggerisce Lacan nel suo Seminario dedicato all’etica della psicoanalisi quando afferma, allo scopo di mostrare lo scarto che separa la dimensione etica inaugurata dalla psicoanalisi dall’etica nel suo sviluppo storico e dall’etica aristotelica in particolare – scarto che permette di misurare tutta l’originalità dell’invenzione freudiana – che l’etica dell’analisi comporta «la cancellazione, la messa in ombra, persino l’assenza di una dimensione di cui basta il temine per cogliere ciò che ci separa da tutta l’elaborazione etica prima di noi – è l’abitudine, la buona o cattiva abitudine» (2008, 14). Se di ripetizione si parla, in analisi, è sempre dal lato del sintomo, della coazione a ripetere un’esperienza traumatica che comporta una certa sofferenza per il soggetto, nulla a che vedere insomma con quel continuo gioco di rimandi tra ἔθος ed ἠθος, di azione buona come frutto di un addestramento alla buona scelta, che è il fulcro dell’etica aristotelica. La psicoanalisi è tutt’altra cosa, perché «l’essenza stessa dell’inconscio si inscrive in un registro diverso» (Lacan 2008, 14) – quello del desiderio e della sua interpretazione. E il desiderio, come ben si sa, non si sceglie.

In analisi infatti si tratta di venire a capo di una domanda, di quella domanda di felicità che l’analizzante pone all’analista, una felicità tuttavia peculiare, né comoda né accomodante, che potrebbe certo non coincidere con le immediate aspettative del soggetto. «La questione etica» dice infatti Lacan «nella misura in cui la posizione di Freud ci fa compiere un progresso, va articolata a partire da un orientamento dell’individuazione dell’uomo in rapporto al reale» (2008, 15), vale a dire in rapporto a quel Reale che nella formulazione lacaniana non coincide con la realtà, ma con ciò che nella realtà costituisce un’impasse, una contraddizione, un inciampo, ciò che, in altre parole, il soggetto non riesce a soggettivare, ciò che rimuove come altro da sé e che ritorna a reclamare i suoi diritti ma anche ciò che il soggetto non simbolizza (Benvenuto & Lucci 2014) e che «non può inscriversi che per un’impasse della formalizzazione» (Lacan 2011, 87).

La posta in gioco dell’analisi è, detto altrimenti, porre in contatto il soggetto con il Reale, con ciò che in esso fa problema, con quell’estimità che lo caratterizza. Proprio perciò Lacan (2008, 11 sgg.), nelle volute che caratterizzano il Seminario VII, procede a distinguere con una certa nettezza l’etica che si esprime nella pratica analitica, nello spazio che separa analizzante e analizzato, dalla triplice serie di ideali analitici i quali, dice Lacan, emergono in abbondanza laddove si intende la pratica analitica come un servizio di asilo e conforto per supplici e sofferenti di vario genere. Vale la pena richiamarli brevemente alla memoria. L’ideale dell’amore umano, l’ideale dell’autenticità, l’ideale della non-dipendenza – mancano tutti il punto circa i fini dell’analisi, o perché si basano su un supposto primato della pulsione genitale, cui dovrebbe essere ricondotta la brulicante pluralità delle pulsioni parziali, o perché introducono una tacita dimensione normativa che sfocia in una concezione dell’analisi come armonizzazione psichica, o perché, infine, ricadono in una dimensione banalmente ortopedica (Lacan 2008).

Di contro a tutto questo si tratta invece di prendere le mosse da ciò che qui Lacan (2008) chiama curiosamente l’ascesi freudiana – sorta di lapsus che conferma il ritorno di quel rimosso che è l’esercizio – condensata nella massima Wo Es war, soll Ich werden. Essa viene interpretata da Lacan attraverso un rovesciamento di prospettiva che ne fa non un’impresa di colonizzazione dell’inconscio da parte della coscienza, un rafforzamento dell’Io alle spese dell’estraneità che lo abita, «un’opera di civiltà, come ad esempio il prosciugamento dello Zuriderzee» (Freud 2012, 489), bensì, nella misura in cui l’analisi comporta una certa tecnica di smascheramento che tiene infaticabilmente dietro agli alibi del soggetto, una ricerca di quella «verità liberatrice» che «non è quella di una legge superiore» ma «una verità particolare» la quale «si presenta per ciascuno nella sua intima specificità con un carattere di Wunsch imperioso» (Lacan 2008, 28-29). Il vero desiderio, insomma dell’analizzante. Perciò Lacan afferma

Questo Ich, infatti, che deve avvenire là dove Es era, e che l’analisi ci insegna a misurare, non è altro che quello di cui abbiamo già la radice nell’io (je) che si interroga su ciò che vuole. Esso non è solo interrogato, ma mentre avanza nella sua esperienza, si pone tale interrogativo, e se lo pone proprio rispetto a degli imperativi spesso estranei, paradossali, crudeli propostigli dalla sua esperienza morbosa (2008, 10).

Così, con l’andamento circolare che caratterizza il Seminario VII, dopo quell’immenso détour che passa per l’interpretazione dell’Entwurf del 1895, la dialettica tra principio di piacere-principio di realtà-pulsione di morte, lo strutturarsi del campo di das Ding, la Cosa nel suo rapporto con la sublimazione e con l’oggetto, l’amor cortese come anamorfosi, il sadismo di Kant e il kantismo di Sade quale cifra della paradossalità del godimento, il tragico fulgore di Antigone, quell’apparente digressione, dunque, che assume la forma di un lungo periplo attorno al vuoto centrale di das Ding, tutta la questione dell’etica della psicoanalisi si riduce – ed è forse poco? – alla domanda «avete agito conformemente al desiderio che vi abita?» (Lacan 2008, 364).

Una domanda, questa, che esprime tutto lo iato che sussiste tra la prospettiva della psicoanalisi e quella funzione che Lacan chiama il «servizio dei beni» – tema privilegiato della riflessone sull’etica da Aristotele a Bentham – perché nell’analisi non ne va né di una coincidenza tra il bene e il piacere, negata dalla condizione di quell’$ che è il soggetto dell’inconscio, né di una rettifica del rapporto tra il desiderio e la dimensione sociale dei beni, «beni privati, beni di famiglia, beni della casa, e altri beni ancora che ci sollecitano, beni del mestiere, della professione della città» (Lacan 2008, 351). Pensare che un’analisi di successo si riduca al raggiungimento di «una posizione di agio individuale», il «farsi garante» da parte dell’analista «che il soggetto possa in qualche modo trovare il suo bene anche nell’analisi è una sorta di truffa» (Lacan 2008, 351).

L’analisi, in quanto fondata sull’ipotesi freudiana dell’inconscio, la quale presuppone che tanto il sintomo quanto l’agire per così dire normale dell’uomo abbiano un senso nascosto che il lavoro analitico può scoprire, configurandosi come un «ritorno al senso dell’azione» contiene in sé «la forma embrionale di un antichissimo γνῶθι σεαυτόν» che tuttavia, a differenza di tante sue forme antiche e moderne, dà adito a un’«esperienza tragica della vita» (Lacan 2008, 362 -363). Laddove tragico assume il senso di irrisolto e indecidibile.

Lo si può apprezzare meglio guardando a quel motore della seduta analitica che è il sintomo. Esso coincide sempre con una soluzione di compromesso ad un conflitto pulsionale, con una soluzione quantomai soggettiva e particolare ad una contraddizione, pur sempre risolta nonostante la sofferenza che tale “soluzione” comporta: di fronte a ciò il lavoro analitico interviene non tanto per appianare la contraddizione, ma per portarla alla luce, per consentire al soggetto di riconoscerla come propria e prendere attivamente posto in essa (Zupančič 2018, cfr. 102 sgg.).

È precisamente in questo punto che si percepisce lo scarto tra la prospettiva analitica condensata nel ritorno a Freud di Lacan e tutte le altre prassi psicoanalitiche post-freudiane e, ancor di più, ogni altra forma di psicoterapia cognitivo-comportamentale, uno scarto che deriva da orientamenti etici di fondo tra loro inconciliabili. Se queste ultime si propongono di consolidare le labili forze dell’Io, di portare il soggetto a gestire e amministrare i propri sintomi – si pongono, in breve, dal lato della padronanza – l’analisi di orientamento lacaniano – fondata fin dalle origini sull’approfondimento dell’intuizione freudiana della vasta estensione del soggetto dell’inconscio (je), nella quale l’Io (moi) non è che una tra le varie istanze in gioco, peraltro risultato di una configurazione immaginaria, dunque aggregato di successive identificazioni (Recalcati 2012, 1-10) – passa, come implicito nelle formulazioni precedentemente citate, per una presa di posizione rispetto alla totalità, molteplice, conflittuale, e sempre irrisolta di se stessi.

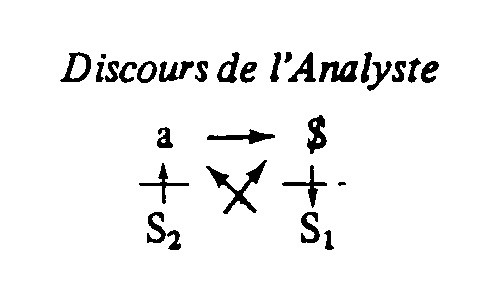

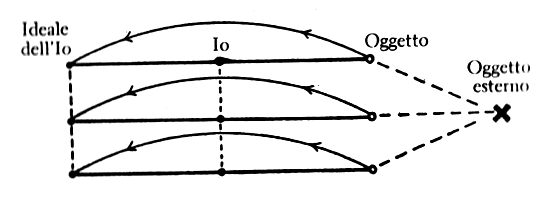

Quanto acquisito finora è espresso, quale attento testimone, dalla formalizzazione del discorso analitico.

In esso troviamo l’oggetto a ad occupare la posizione dell’agente, sostenuto dal significante del sapere che si situa, sotto la sbarra della rimozione, nel posto della verità. Da qui, dalla posizione dell’agente, interpella il suo altro, vale a dire il soggetto barrato, il soggetto dell’inconscio e il tutto sfocia nella produzione di S₁, quel significante, dice Lacan (2011, 86), per cui si possa risolvere il rapporto del soggetto con la verità. Con la verità, è ormai chiaro, discordante, eccedente, talvolta persino inaccettabile del proprio desiderio.

A questo punto parrebbe legittimo chiedersi, che resta qui di antropotecnico? Il quadro finora delineato sembra infatti avvalorare l’idea che la psicoanalisi operi in un territorio, la vasta geografia dell’inconscio, in cui viene negato ogni potere all’influenza dell’abitudine. Il che non deve certo sorprendere. Tuttavia non bisogna dimenticare né la grande elasticità intrinseca al concetto sloterdijkiano di antropotecnica, che permette di sussumere sotto di esso i fenomeni apparentemente più disparati, anche ciò che in prima battuta pare l’opposto di un esercizio, né il fatto, invero piuttosto banale, che la dimensione stessa del setting analitico, il susseguirsi delle sedute, l’instaurarsi del transfert, presuppongono tacitamente l’inscriversi di routines e abitudinarietà, una tacita ripetizione di esercizi da entrambe le parti.

È qualcosa che emerge nella domanda freudiana sulla terminabilità dell’analisi, perché nonostante Freud (1977) ritenga la questione della fine di un’analisi un affare prettamente pratico – legato al raggiungimento di obiettivi minimi quali l’imbrigliamento egosintonico delle pulsioni e il loro farsi permeabili agli influssi che promanano le altre tendenze del soggetto – l’intero testo di Analisi terminabile e interminabile, con la sua insistenza sui problemi e gli ostacoli che si frappongono al termine della terapia, sta lì a dichiarare l’implicita adesione all’idea dell’analisi quale percorso interminabile, interminabile esercizio, incessante prodursi di Costruzioni nell’analisi – come recita il titolo del breve articolo coevo – le quali peraltro, nella loro provvisoria precarietà, esprimono tutta la refrattarietà della teoria come della pratica analitiche a una chiusura definitiva. A quella chimera, dunque, che è la «liquidazione permanente di una richiesta pulsionale» (Freud 1977, 31).

Certo, tornando all’etica della psicoanalisi proposta da Lacan, è innegabile la presenza in essa di una certa disposizione dionisiaca, come di un certo determinismo rispetto alla presa del significante su di noi (Benvenuto & Lucci 2014) ma è altrettanto innegabile – e qui si trova uno spiraglio di libertà – che «possiamo cambiare la nostra posizione soggettiva rispetto a quel che siamo» (Benvenuto & Lucci 2014, 105).

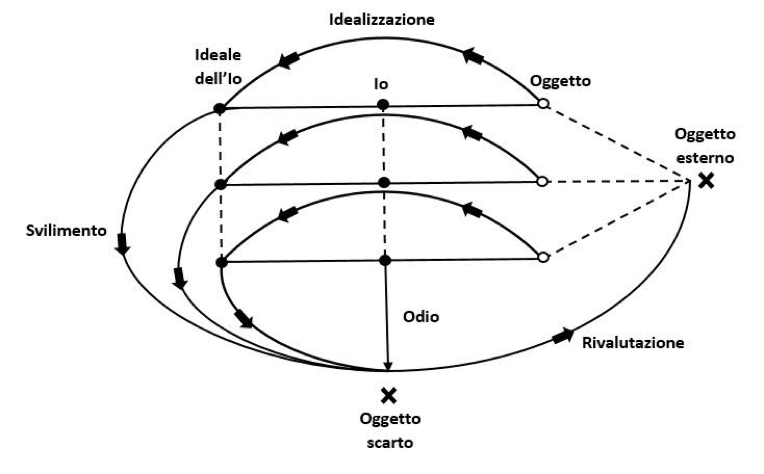

Si diceva che quell’Io che noi siamo, o meglio, quell’Io che è parte di noi e con cui noi tendiamo esclusivamente ad identificarci, altro non è che un aggregato di identificazioni, legato al registro dell’immaginario e alle dinamiche di alienazione narcisistica che pertengono, inevitabili, all’esperienza di ciascuno. Ed è proprio a questo livello che si manifesta un’altra possibile accezione della psicoanalisi intesa antropotecnicamente, cioè il suo configurarsi come pratica di critica gestione delle nostre identificazioni. In questo campo infatti – campo in realtà più esteso delle sole dinamiche identificatorie, perché bisogna sempre ricordare come il campo della libido dell’Io, delle identificazioni e dei rapporti tra Ideal-Ich e Ich-Ideal, sia in realtà un continuum del quale i fenomeni dell’innamoramento, degli investimenti d’oggetto e della libido oggettuale, sono l’esatto rovescio speculare – si può rintracciare il secondo lato della definizione sloterdijkiana di antropotecnica, l’incremento dell’immunità del soggetto.