-

-

L’oggetto della logica: concetto e realtà in Hegel

Recensioni / Luglio 2024Andreas Arndt, dal 2000 al 2018 professore di filosofia presso la facoltà cattolica della Humboldt-Universität di Berlino, nonché dal 1992 al 2016 direttore dell’Internationale Hegel-Gesellschaft, è un punto di riferimento nei campi della filosofia classica tedesca e del marxismo. Già autore di titoli come Karl Marx: Versuch über den Zusammenhang seiner Theorie (1985), Dialektik und Reflexion (1994), Unmittelbarkeit (2003), Die Klassische Deutsche Philosophie nach Kant- in collaborazione con il compianto Walter Jaeschke- (2012), e Geschichte und Freiheitsbewusstsein. Zur Dialektik der Freiheit bei Hegel und Marx (2015), pubblica a dicembre 2023, per i tipi di Felix Meiner, Die Sache der Logik: Begriff und Realität bei Hegel, studio che pone al centro la vexata quaestio circa il rapporto tra logica e realtà all’interno del sistema hegeliano. Il titolo del libro è un riferimento ad un passo della Critica alla filosofia hegeliana del diritto pubblico di Marx, in cui viene imputato ad Hegel di aver trascurato la “logica dell'oggetto” in favore dell’ “oggetto della logica” (Die Sache der Logik, per l’appunto): in altre parole, la filosofia hegeliana ricondurrebbe l’intera struttura della realtà alle categorie fondamentali del pensiero come l’essere, la causalità, o la teleologia, privando il mondo della sua indipendenza dalla ragione, e ricadendo in un vero e proprio panlogismo. Obiettivo di Arndt è quello di assolvere Hegel da tali accuse, le quali lo vorrebbero un filosofo dogmatico, nonché ideologo e apologeta ante-litteram delle catastrofi del Novecento.

Il filo conduttore che unisce le tre parti del libro è il concetto hegeliano di infinità, stante ad indicare ciò che è assoluto, non determinato da niente al di fuori di sé, in particolare al di fuori del proprio concetto. Questo si contrappone all’infinito "cattivo” (schlechte Unendlichkeit), rappresentato dal ricorso ad infinitum nelle sue diverse declinazioni. Siccome solo l’idea assoluta espone questa circolarità perfetta è possibile ricondurre il sistema ad una continua approssimazione della realtà effettiva all’assoluto.

La prima parte, dedicata alla Scienza della Logica, si incarica di rispondere alle critiche rivolte all’ambizione hegeliana di fondare la filosofia in totale assenza di presupposti; su nient’altro, cioè, che sul moto perpetuo dell’autodeterminazione del pensiero. Nel secondo capitolo della prima parte, “Die anfangende Reflexion”, Arndt discute alcune delle tesi più rilevanti a sostegno della «plausibilità» (p. 39) dell’inizio della Scienza della Logica, con particolare attenzione a quelle che si fanno carico di rispondere alle accuse di petitio principii sollevate dagli immediati contemporanei come Schelling, Feuerbach, e Kierkegaard. Tra di esse troviamo quelle contenute in Anfang und Methode der Logik (Henrich, 1963) e Sein und Schein (Theunissen, 1978), ma sorprendentemente non nel più recente The opening of Hegel’s Logic (Houlgate, 2005). La risposta dell’autore a questo problema filologico verte su un elemento soggettivo: la decisione stessa di fare coincidere l’inizio del sistema della scienza con qualcosa di assolutamente puro. In particolare, già nelle prime pagine della “Dottrina dell’Essere” Hegel afferma: «non si ha altro, allora, salvo la risoluzione (che si può riguardare anche come arbitraria) di voler considerare il pensare come tale.» (Hegel, a cura di A. Moni, 2008, p.55). L’accusa di aver scelto l’inizio in modo arbitrario sfonda una porta aperta: la scelta libera del soggetto è l’unica forma adeguata al contenuto imposto dal fondamento della scienza pura.

Veniamo al tema centrale del libro: il rapporto della logica con la realtà. In primo luogo Arndt prende in esame la conclusione della Scienza della Logica, in cui l’idea si rilascia (entläßt sich) liberamente nella natura. L’autore si schiera contro qualsiasi interpretazione che intraveda in questo passo una specie di argomento ontologico, se non una vera e propria creatio ex nihilo. Questo tipo di lettura, secondo Arndt, è dovuta ad un fraintendimento del termine realtà (Wirklichkeit): la realtà dell’oggetto, in Hegel, non indica il «meramente esistente» (bloßen Dasein) (p. 10), bensì la corrispondenza degli enti alla forma logica del loro concetto. Stando alla versione di Marx, la Filosofia della Natura sarebbe invece una deduzione metafisica condotta a partire dalle categorie della Logica, cosicché, viceversa, dalla prima sarebbe possibile risalire alla seconda. Secondo Arndt, tuttavia, questo non è il caso: innanzitutto, le determinazioni della logica non sono completamente sovrapponibili a quelle della natura e dello spirito, in quanto nel mondo finito della realtà non vi è niente che rispecchi la ricorsività perfetta dell’idea; in secondo luogo, nell’introduzione all’Enciclopedia, l’idea assoluta è definita come metodo: non un substrato che passa dal «reame delle ombre», per usare un espressione di Pippin (Pippin, 2018), al mondo reale, bensì la forma del pensiero puro che si autodetermina fino a specchiarsi sulla superficie infinita dello spazio, prima determinazione della natura, e sull’individualità monadica dell’anima, suo corrispettivo spirituale. Infine, lo iato che separa logica e realtà effettivamente esistente, ovvero gli elementi contingenti che esulano dalla portata del concetto, è da considerare come insito nell’idea stessa.

A partire dalla seconda parte del libro, l’esposizione si espande fino a toccare i più disparati ambiti del sistema hegeliano, tra cui il diritto, l’economia, e la storia.

Nel caso del riconoscimento, la “lotta tra signoria e servitù”, così come definita all’interno della Fenomenologia dello Spirito, è interpretata da Arndt come una teoria sulla fondazione della società, contrapposta al contrattualismo hobbesiano. Secondo quest’ultimo la libertà sarebbe un diritto naturale dell’uomo, e lo Stato un ente super partes che ne traccia i confini, ma per Hegel questo è inaccettabile: non vi è nessuna libertà prima del diritto poiché non vi è nulla nello stato di natura che possa rendere conto del riconoscimento necessario per la sottoscrizione del contratto sociale. A questo stadio vi è solo la certezza dell’autocoscienza posta davanti al suo omologo, il che costituisce al più un momento necessario ma non sufficiente del processo attraverso cui si formerà la coesistenza degli uomini nello Stato. Qui entra in gioco il principio di ricorsività del concetto: il diritto, inteso da Hegel come esistenza concreta della libertà, deve emergere dall’idea, la libertà stessa, invece che da qualcosa di esterno. Dunque ciò che sostituisce il contratto sociale, inteso come semplice estensione o limitazione della libertà degli individui, è una transizione qualitativa che ha luogo nel momento in cui il soggetto della storia perviene alla consapevolezza dell’oggettività dell’idea.

Per quanto riguarda l’economia, Arndt descrive come il regolamento della tensione tra società borghese e Stato non sia mai definitivo, anzi: le disuguaglianze che portano alla formazione della classe sociale della plebe sono il momento di contingenza necessaria per la definizione della libertà dell’individuo. Qui possiamo osservare come la razionalità del sistema non venga intaccata dal momento della casualità, anzi, sia parte integrante dell’idea che precipita nelle istituzioni umane, andando a comporre lo spirito oggettivo.

Passiamo infine alla relazione della filosofia con la storia. Hegel afferma esplicitamente che la storia è il cammino dell’idea verso il suo compimento, ovvero la consapevolezza di se stessa come libertà. Questo porta gli oppositori di Hegel a concludere che tutto ciò che accade nel corso delle umane vicende sia guidato da una teleologia che finisce per giustificare ogni tipo di nefandezza. Tuttavia, gli eventi che scandiscono questo processo non seguono la stessa linearità delle determinazioni logiche: la storia vera e propria è soggetta a deviazioni, ricadute ed impasse, a riprova del fatto che non vi è totale convertibilità tra la realtà del concetto e ciò che si dà nel mondo.

Nella terza parte del libro, Arndt prende in esame la questione dell’assoluto, e in particolare della fine delle tre forme in cui si presenta allo spirito umano: arte, religione e filosofia. L’autore interpreta la fine evocata da Hegel come un compimento: consegnare alla coscienza la consapevolezza della libertà. Parlando del rapporto tra la religione e lo spirito soggettivo, Arndt si sofferma sul fatto che, secondo Hegel, il mistero della trinità di dio corrisponde alla dialettica del pensiero puro. Questa intima solidarietà tra fede cristiana e ragione segnala che nella prima è insito un processo di secolarizzazione destinato a sfociare naturalmente nel Protestantesimo e nei prìncipi fondanti della Rivoluzione Francese. Così, Hegel supera l’opposizione tra religione e Stato rifugiandosi in una scienza capace di individuare la radice comune di entrambi nell’attività autopoietica dell’idea di libertà.

Nell’ultimo capitolo, il passaggio dell’idea alla natura viene descritto come un ritiro dell’astrazione preliminare posta alla base dell’inizio della logica. Il processo auto-determinato del pensiero conduce al concetto di se stesso, tuttavia, questa ricorsività è ancora racchiusa nell’elemento della mente: nello spostamento verso la natura, invece, la completezza concettuale garantita dalla circolarità del sistema viene meno, poiché la natura non può trattenere in sé l’universale. Arndt rileva un riferimento aristotelico in questo passo, ovvero al fatto che gli universali come genere e specie siano contenuti unicamente negli individui, in quanto nella natura e nello spirito non vi sono altro che particolari e individuali. La Scienza della Logica, dunque, provvede ad apporre agli enti naturali e spirituali il sigillo dell’accessibilità al concetto, unico depositario dell’universalità.

Alla luce di quanto finora riportato, ritengo che l’originalità della proposta di Arndt consista nel fatto che, nella prima parte, troviamo un’interpretazione della Scienza della Logica vicina alla versione di Pippin, ovvero una riduzione soggettivistica e non-metafisica dell’idea assoluta, mentre nella seconda parte, in cui l’argomento centrale è la relazione tra logica e realtà effettiva, l’argomentazione si allinea a quella più classica di Stephen Houlgate, esposta nel recente Hegel on Being (Houlgate, 2021). Questo modello ibrido evoca uno stallo che viene risolto solo nella terza parte, in cui l’autore sembra decidere per un ritorno entro i termini della resa non-metafisica del pensiero hegeliano. Per difendere Hegel dalle accuse di panlogismo e apologia di totalitarismo, Arndt opta per una strategia non conservativa, e riduce la logica ad un Oργανον, uno strumento a cui ricondurre i dati raccolti dalla ricerca empirica ponendo così fine al progresso ad infinito della loro accumulazione. Questa rivisitazione neo-kantiana di Hegel lascia tuttavia inspiegato come sia da intendere il fatto che da un lato abbiamo il sistema come una logica trascendentale che organizza la conoscenza, e dall’altro l’idea come qualcosa in grado di rendere conto non solo delle regolarità della natura e dello spirito, ma anche dei loro momenti di contingenza. A mio modo di vedere, questi due aspetti avrebbero meritato un raccordo più esplicito. Inoltre, l’autore non specifica in quali punti del sistema la realtà come mera esistenza (bloßen Dasein) e la realtà effettiva (Wirklichkeit) si separino in modo più vistoso.

Infine, considerato il duplice intento di demistificare la figura di Hegel e di rivisitare la questione metafisica del rapporto tra logica e realtà, possiamo concludere che il primo è stato raggiunto in modo esaustivo, ma nel processo ha finito, a mio modo di vedere, nel condizionare la trattazione del secondo, segnalando così che la priorità è ricaduta sulla difesa “politica” di Hegel rispetto a quella teoretica.

Luca Montermini

Bibliografia

Arndt, A. (2023), Die Sache der Logik: Begriff und Realität bei Hegel, Amburgo: Meiner.

Hegel, G. W. F. (1830), Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, a cura di Verra, V., Torino, Utet.

Hegel, G. W. F. (1807), Fenomenologia dello spirito, a cura di De Negri, E., Roma: Edizioni di storia e letteratura.

Hegel, G. W. F. (1812-16), Scienza della logica, a cura di Moni, A., Roma-Bari: Laterza.

Henrich, D. (1963), Anfang und Methode der Logik, in Hegelstudien, Beiheft 1, a cura di Gadamer, H. G., Amburgo: Meiner, pp.19-35.

Houlgate, S. (2021), Hegel on Being, 2 voll., Londra: Bloomsbury Academic.

Pippin, R. (2018), Realm of Shadows: Logic as Metaphysics in “The Science of Logic”, Chicago: The University of Chicago Press.

Theunissen, M. (1978), Sein und Schein: Die kritische Funktion der Hegelschen Logik, Berlino: Suhrkamp.

-

Estetica dell’improvvisazione

Recensioni / Ottobre 2021Da anni ormai i concetti di performance e performatività animano il dibattito contemporaneo, tagliando trasversalmente i più svariati settori disciplinari e offrendo strumenti per corroborare discorsi che possono anche essere di segno opposto l’uno rispetto all’altro. In estetica, l’attenzione per il performativo ha restituito lavori molto interessanti – magistrale in questo senso è la Ästhetik des Performativen di Erika Fischer-Lichte, uscita nel 2004 e preceduta di un paio d’anni dalle Untersuchungen di Dieter Mersch; nello stesso periodo, in ambito analitico, si affacciavano le ricerche di David Davies sull’arte come performance. In questo orizzonte teorico assistiamo oggi alla nascita di molteplici estetiche del performativo, che declinano variamente la linea di ricerca inaugurata dall’attenzione artistica per il carattere evenemenziale della performance.

Ed è precisamente in questo solco che si colloca l’Estetica dell’improvvisazione di Alessandro Bertinetto, uscita per il Mulino nel giugno 2021. Imperniandosi sul concetto di improvvisazione, indagato dall’autore nel corso di una ricerca ormai più che decennale, questa specifica “estetica del performativo” rappresenta ed articola le esigenze della contemporanea riflessione sull’arte (intesa, con Georg Bertram, come prassi umana). Se da una parte il testo tiene conto di un gran numero di autori e dibattiti a noi coevi (dalla material culture all’enattivismo, dal pensiero ecologico al post-human turn), esso si nutre però anche di alcuni classici della filosofia (Kant e Hegel, Wittgenstein e Gadamer) che paiono almeno in parte mediati dalla formazione dell’autore avvenuta sotto la guida di un maestro del tenore di Gianni Vattimo. Numerosissime sono anche le tesi di chiaro sapore pareysoniano; questo libro si pone così in dialogo con la contemporaneità più attuale e urgente pur rappresentando, al contempo, un’eredità del pensiero torinese del secondo Novecento.

Dopo aver brevemente ricostruito la storia del concetto e aver offerto alcune coordinate nel panorama del dibattito sull’improvvisazione, il primo capitolo introduce alcuni dei temi che verranno sviluppati nel corso del testo. Tra questi, di non poco rilievo è la questione della spontaneità. In questa prospettiva, infatti, l’improvvisazione non è intesa come un’azione estemporanea, realizzata ex nihilo: piuttosto, l’improvvisazione stringe un’alleanza con pratiche ripetitive come l’allenamento, l’esercizio e l’abitudine, che dell’improvvisazione divengono non solo la controparte ma, più radicalmente, la condizione di possibilità. La spontaneità, dunque, non è spontanea ma «coltivata» (p. 82); il gesto improvvisativo è radicato in un contesto “ecologico” fatto di vincoli materici, tradizioni culturali, pratiche e schemi sedimentati nella memoria collettiva e nella memoria del corpo, i quali vengono a loro volta modificati nella prassi che li coinvolge.

Mallory1180: Miles Davis (Antibes Juan les Pins 1963) (Wikicommons) È nel secondo capitolo che i tratti precipui di tale estetica dell’improvvisazione vengono delineati. Il pregio dell’improvvisazione è, secondo l’autore, quello di mettere in scena in maniera eminente il carattere artistico del confronto con la contingenza: l’imprevisto non va subìto passivamente, ma neppure si può pretendere di esercitare su di esso un controllo trasparente. In queste pagine viene allora articolata una «grammatica della contingenza» (p. 37) che «mette in scena e mette in questione» (p. 88) nozioni come quella di autorialità, promuovendo l’idea che la creatività artistica sia «ossimorica attività passiva» (p. 45) – laddove non si abbia a che fare, addirittura, con casi di «creatività distribuita» (p. 105). Emergenza, presenza, curiosità e autenticità: queste sono le categorie estetiche in cui la grammatica artistica della contingenza si articola. Soprattutto le prime due categorie, che più o meno implicitamente tracciano una continuità forte con l’estetica di Fischer-Lichte e con il suo lessico, permettono di portare l’attenzione su un altro elemento interessante: il ruolo del fruitore in questo quadro. Qualificandosi come coincidenza ontologica di invenzione ed esecuzione, l’improvvisazione parrebbe destinata a fondare un’estetica imperniata sulla produzione. Ma così non è nel testo di Bertinetto, il quale non rinuncia a delineare anche un’estetica della ricezione: la fruizione, qui, è intesa come partecipazione attiva alla costituzione dell’opera (secondo una tesi non solo di Bertram ma già, almeno, di Luigi Pareyson e Umberto Eco); il fruitore sperimenta un coinvolgimento empatico rispetto all’opera ed entra nel circolo di retroalimentazione che forma e trasforma l’opera stessa, in un processo trasformativo che non risparmia neppure il contesto né il fruitore stesso. Senso e significato emergono così in una dinamica autopoietica e ricorsiva che si realizza in virtù della compresenza corporea di artista e fruitore – dove la presenza dell’artista può essere reale oppure differita.

Proprio l’eventualità che l’artista sia presente in differita apre alla possibilità di adottare l’improvvisazione come modello applicabile anche all’analisi di opere d’arte “non performative”. Se infatti è piuttosto chiaro come l’improvvisazione possa divenire paradigmatica per quelle arti, come il teatro o la danza, in cui non si fatica a pensare la simultaneità di invenzione e performance produttiva, meno evidente è invece il valore che l’improvvisazione può assumere qualora processo e prodotto non coincidano, come nel caso della pittura o della scultura. Il terzo capitolo propone una carrellata di fenomeni artistici che vanno dalla poesia alla Land Art, dall’installazione alla fotografia, cercando di mostrare di volta in volta come l’improvvisazione giochi un ruolo di rilievo in queste pratiche. Nelle arti non performative, sostiene Bertinetto, l’improvvisazione può essere non solo una tecnica di produzione: essa può anche divenire il tema estetico dell’opera, incoraggiando una fruizione in cui l’opera sia intesa come «presentazione, per così dire per delega, del produttore» (p. 113). Il dipinto, così, è indice del gesto del pittore, il quale è allora presente nel suo prodotto; nella configurazione dell’oggetto il fruitore rivede l’artista all’opera – e in questo modo l’improvvisazione, pur facendo cenno, in certi casi, all’opportunità di accogliere partner macchinici o animali, si configura in questo libro come una pratica di pertinenza esclusivamente umana.

David Olivari: Contact Improvisation Jam (Flickr) Tra le altre cose, il quarto ed ultimo capitolo insiste anche sul tema che, sottotraccia, sembra animare l’intero testo: l’idea che la specificità dell’improvvisazione consista nell’esibire la normatività trasformativa dell’esperienza estetica dell’arte mostrando questa dinamica proprio nel suo farsi. Tale «normatività trasformativa, fluida e consegnata alla possibilità del fallimento» (p. 151) si inquadra nell’ambito di una «estetica della riuscita»: come scrive l’autore, «i criteri di successo e fallimento dell’arte sono negoziati in e attraverso ogni singola opera e performance» (p. 145). Muovendo una critica all’approccio “imperfezionista” e al categorialismo di Kendall Walton (su cui tale approccio è basato), Bertinetto sostiene che norme e categorie estetiche non precedono le singole opere e le singole esperienze estetiche, ma sono generate e modificate nel corso stesso delle pratiche artistiche ed estetiche, costituendosi dunque come sistema aperto secondo il modello della ricorsività autopoietica.

Le ultime pagine del testo, infine, suggeriscono declinazioni politiche (seppur in senso lato) di tale estetica dell’improvvisazione. L’esperienza estetica è vista come esercizio di socialità, il giudizio estetico come emergenza di «un senso comune plurale e in fieri» (p. 182). Se «l’improvvisazione è esercizio di un con-sentire da cui possono svilupparsi valori e significati condivisi», allora le pratiche improvvisative potrebbero aprire il campo a scenari in cui le comunità si mantengono sempre plastiche, trasformabili e trasformative nel proprio stesso farsi. E l’improvvisazione, allora, assumerebbe il massimo spessore eccedendo l’estetica e assumendo valenza etica e politica, mostrandosi capace di «intensificare l’umanità» (p. 188) in un corrispondere del soggetto agli altri e all’ambiente.

di Alice Iacobone

-

Che la teoria sia sede di conflitti, anche aspri, esiziali e ultimativi, tanto da trascinare con sé e pregiudicare in profondità l’obiettività (presunta) dei contendenti, è cosa nota da almeno duecento anni a questa parte (da Hegel in poi). Che il sapere, allo stesso modo, configuri un’occasione per la riproduzione di sistemi di dominio di varia natura, facendosi spesso occasione di esclusione, marginalizzazione e oppressione, anche questo è diventato ormai un truismo della teoria critica contemporanea, informata come è, persino quando non lo dichiara apertamente, da marxismo, freudismo e nietzschianesimo (i quali hanno fatto nello scorso secolo il loro lavoro di decisiva persuasione). Che questa consapevolezza diffusa e diversamente articolata vada poi trasformata in una pratica pedagogica alternativa, incentrata sulla funzione guaritrice della teoria, è invece cosa ben meno scontata e largamente disattesa, nei fatti, da coloro che coltivano e insegnano discipline teoriche in ambito umanistico. Ora, è di questa esigenza, elevata a principio euristico cardinale, che si fa portatore Insegnare a trasgredire. L’educazione come pratica della libertà di bell hooks, recentemente pubblicato in italiano da Meltemi (2020, 18 euro). Il volume, tradotto da feminoska, nota attivista transfemminista nostrana, prefato da Rahel Sereke e Mackda Ghebremariam Tesfaù, anche loro attiviste della blackness italiana, e seguito da un breve intervento del Gruppo Ippolita, che dirige la collana di Culture radicali in cui è apparso, si segnala innanzitutto per il tono, caratteristico della scrittura saggistica dell’autrice, lontano anni luce dagli stilemi e dai tic della ricerca accademica standard. Al secolo Gloria Jean Watkins, l’autrice, femminista africano-americana, è infatti la rappresentante forse più esemplare di un orientamento della ricerca contemporanea che incentra la propria operatività sull’«enfasi sulla voce» (p. 183) personale e che concepisce, di conseguenza, la «teoria come pratica sociale dal valore libertario» (p. 99). Partendo dalla constatazione di una discrasia fondamentale tra pratica e teoria che affligge il pensiero occidentale, riflessa oggigiorno nell’introduzione nei programmi educativi di argomenti progressisti a cui non fa seguito tuttavia un adeguato mutamento del processo pedagogico, bell hooks discute infatti in maniera dettagliata il modo in cui ogni soggetto, e anzi, meglio: ogni corpo, è sempre implicato in un vissuto che lo colloca necessariamente da una certa parte della barricata, con buona pace di quell’universalità del sapere che è spesso null’altro che il nome attribuito al posizionamento dell’uomo bianco occidentale eterosessuale.

Il libro è articolato in saggi, i quali procedono in maniera concentrica intorno a uno stesso perno: dare spazio, letteralmente e metaforicamente, a coloro che un certo regime di verità – quello, appunto, dei saperi accademici – ha espulso con certosina meticolosità dal novero dei soggetti autorizzati a far risuonare la propria esperienza, i soggetti supposti non sapere. Il piano autobiografico diventa così terreno di verifica sperimentale della proposta di bell hooks, fondata come è sulla rivendicazione di un «accesso significativo alla verità» (p. 61) per tutti/e coloro ai quali e alle quali esso è stato in qualche modo negato. Il racconto della propria formazione prima nelle scuole nere degli anni Sessanta, dove «l’apprendimento e la vita della mente» erano «un atto contro-egemonico, un gesto fondamentale di resistenza alle strategie di colonizzazione razzista bianca» (p. 32), poi nelle scuole desegregate, dove al contrario «improvvisamente, la conoscenza riguardava solo l’informazione» (p. 33), così come la sua esperienza diretta di insegnante, dapprima nelle università private e poi in quelle statali, diventa perciò il filo conduttore di un’inchiesta sulla necessità di abbandonare la concezione «depositaria dell’educazione» in favore di una pratica dell’istruzione in cui «la volontà di sapere» va sempre a braccetto con «la volontà di diventare» (p. 51). Di diventare che cosa? La risposta è netta: capaci di vivere più intensamente la propria esistenza perché, infine, più liberi/e. Il nome di questa pratica, «pedagogia impegnata», va allora inteso nel suo duplice senso: impegnata nei temi e nelle forme, sul piano dell’enunciato ma anche, ancora più significativamente, sul piano dell’enunciazione, dell’insieme dei presupposti pragmatici grazie ai quali parlare non è mai un atto neutro, un semplice comunicare contenuti cognitivi resecati dal resto della vita delle persone, ma sempre anche un atteggiarsi concretamente rispetto alle costellazioni di poteri che informano ogni società. La «narrativa confessionale» e la «discussione digressiva» diventano allora, nel concreto della scrittura come dell’insegnamento, lo strumento principale di tematizzazione della propria condizione, ciò mediante cui «rivendicare una forma di conoscenza» (p. 183) di cui tutti e tutte, studenti e studentesse compresi, possono parlare, sentendosi autorizzati a farlo. D’altronde, ne va di una messa in mora della stessa logica dicotomica che organizza le nostre società, in cui sembra si debba sempre sacrificare qualcosa per accedere al potere che le diverse istituzioni (educative, economiche, politiche ecc.) consentono di beneficiare a chi ne fa parte: «questo processo [l’essere partecipanti attivi nel percorso pedagogico] non è semplice: ci vuole coraggio per abbracciare una visione di completezza dell’essere che non rafforza la narrazione capitalista che suggerisce, invece, che sia sempre necessario rinunciare a qualcosa per ottenerne un’altra» (p. 217).

bell hooks Ecco allora che uno dei meriti di bell hooks consiste nella capacità di mettere sistematicamente in tensione due aspetti, la razza e il genere, i quali si intersecano spesso, anche all’interno degli ambienti femministi, secondo geometrie tutt’altro che invariabili. Come racconta ampiamente la studiosa, questa linea di frattura interna al campo femminista ha determinato in passato una esclusione programmatica dell’esperienza femminile nera, che, con le sue peculiarità, di razza e di classe, non risponde al tipo della femminista bianca, spesso proveniente da contesti economici e culturali privilegiati. «Eravamo prima donne o nere?» (p. 158), si chiede allora sintomaticamente bell hooks, dando un contributo imprescindibile anche alla «decostruzione della donna come categoria analitica», alla critica dell’«esperienza della donna universalizzata» (p. 124). Il suo invito è dunque a parlare di genere in modo più complesso, tenendo conto della doppia emarginazione, da parte delle femministe bianche e del patriarcato nero, di cui sono state vittime le donne nere (e di colore in generale) nel momento in cui hanno, anche a livello accademico, rivendicato il proprio punto di vista. Scritto in una forma quasi diaristica, Insegnare a trasgredire conduce perciò il lettore in una sorta di progressiva coscientizzazione – termine che la scrittrice riprende dalla pedagogia libertaria di Paulo Freire, vero e proprio punto di riferimento della sua riflessione – concernente il proprio posizionamento nei riguardi del sapere, costringendo chi scrive a chiedersi in che misura possa essere titolato a esprimersi su un libro simile, senza arrogarsi al contempo un diritto di parola che non muove, almeno di primo acchito, da un’esperienza in prima persona analoga a quella evocata dall’Autrice.

Il percorso, pacato e graduale, verso l’acquisizione di un’evidenza che, nel suo carattere meta-teorico, sembra sospendere la vigenza delle prerogative e dei privilegi del discorso universitario, richiede dunque di essere attentamente valutato e meditato, a scanso degli equivoci che potrebbe in prima istanza ingenerare. Nella misura in cui enuncia che ogni teoria risponde sempre anche a un’esigenza singolare, calata nel vivo di un’esistenza materiata, e che non c’è punto di vista universale che non sia comunque anche particolare – che il soggetto del sapere, in altre parole, è sempre un soggetto orientato, incapace di ergersi una volta per tutte al di là di se stesso, per valutare in modo neutrale il punto di vista dell’altro – sembrerebbe, banalmente, autorizzare una forma di relativismo generale sub specie subalternitatis. Al rischio di auto-confutazione che una simile enunciazione comporta, in quanto essa stessa teorica, l’Autrice oppone però un punto fermo invalicabile, che sembra riecheggiare, senza citarlo (almeno in queste pagine), il celebre motto foucaltiano sul sapere – il quale non sarebbe fatto per comprendere, ma per prendere posizione. Con un fondamentale distinguo, però, che anche il “comprendere” – pratica pedagogica se mai ce n’è stata una – è una delle forme del prendere posizione e, per certi versi, la forma per eccellenza con cui ci si atteggia praticamente nel reale, per modificarlo, modificando la propria stessa esistenza (aspetto sul quale, ipotizziamo, il Foucault più tardo, quello dell’estetica dell’esistenza, avrebbe convenuto). Contro quindi chi ritiene che l’alternativa tra pratica e teoria sia inaggirabile, come quella tra verità ed esperienza, e che si tratti, riprendendo la tesi marxiana, di interpretare o di trasformare il mondo, disgiuntivamente, la teoria è presentata da bell hooks come un «luogo di guarigione» (p. 95) a tutti gli effetti: come, in breve, «forma di azione» (p. 99), innanzitutto su se stessi e poi, inevitabilmente, anche sul circostante. Solo un teorico privilegiato, rappresentante del patriarcato capitalista e colonialista bianco, può credere infatti che la teoria sia senza effetti immediati e che vada dunque coltivata a riparo da perturbazioni pragmatiche ed esperienziali d’ogni sorta, con l’esclusione, naturalmente, di quelle che contribuiscono inavvertite alla riproduzione del sistema di dominio vigente. «Penso che uno dei disagi inespressi relativi al modo in cui il discorso su razza e genere, classe e pratica sessuale ha portato scompiglio nell’accademia è proprio la sfida a quella divisione tra mente e corpo. Chi è potente ha il privilegio di negare il proprio corpo» (p. 172). Senza nulla togliere, perciò, al valore più-che-personale del sapere (al suo portato, appunto, in senso proprio scientifico: vale a dire, intersoggettivo e transculturale), dato anzi esattamente dal suo sprofondare nelle proprie condizioni ‘carnali’ di possibilità, bell hooks ci invita a tenere sempre conto della situazionalità in cui ogni atto teorico è fattivamente inserito, senza far finta che se ne possa fare tranquillamente a meno, come si trattasse di scorie da eliminare il prima possibile, perché per il resto non fanno che inquinare (inquietare) la trasparenza cristallina della ragione. La ragione militante – e ogni ragione in un certo senso lo è, anche senza saperlo – è tanto più lucida quanto più si fonda consapevolmente sulle proprie radici auto-biografiche, quanto più espone, nel corpo della sua articolazione logico-concettuale, i segni dell’oppressione che tenta proprio per ciò di scardinare, facendoli diventare il punto di partenza di una vera e propria «comunità di apprendimento». È qui che, credo, anche l’esperienza di un o una non marginalizzato/a, almeno a prima vista, può trovare non solo di che imparare, il che è ovvio e auspicabile, ma anche di che entrare in risonanza, per reperirsi sul limite della propria esperienza di soggetto di sapere che è spesso, nondimeno, soggetto alsapere altrui. Se ci si incunea negli interstizi della propria esistenza in cui si è sperimentato (e chi, in qualche modo, non l’ha fatto?) una qualche forma di esclusione dettata dalla propria appartenenza, anche temporanea, a una categoria non egemonica, la necessità di partire dal sé, per raggiungere il prossimo, diventa inaggirabile. Come discenti, d’altro canto, abbiamo tutti attraversato quella situazione specifica in cui il sapere sembra provenire immancabilmente dall’Alt(r)o, da una fonte esterna sulla quale non si ha il minimo controllo e dalla quale, in ultima istanza, ci si sente sempre giudicati/e. È come operatori di conoscenza che, in primis, si è costretti a riconoscere che il sapere non è un’operazione priva di attriti concreti, a cui ciascuno/a accede sempre da una posizione di relativa marginalizzazione e la cui costruzione avviene però davvero soltanto nello spazio tra le persone, tra i corpi, tra le esperienze, anche le più negative.

Kara Walker L’evidenza al cospetto della quale ci conduce hooks è dunque la seguente: non c’è teoria in ambito umanistico che non si radichi in un vissuto singolare, senza con ciò erodere tutta la sua eventuale portata veritativa; non c’è concetto che non abbia la sua scaturigine in un affetto situato, che non sia enunciato dalla bocca o esca dalla penna di una persona in carne e ossa, promanando così da un io concreto, incistandosi sempre in una materia viva, senziente, desiderante e, quando è il caso, persino dolente, senza per questo diventare l’incarnazione di una prospettiva solamente idiosincratica, privata, collettivamente inaccessibile. Anzi, è il dolore – quel dolore che un ‘malato’ come Ottiero Ottieri definiva «il problema filosofico più serio» – a essere l’elemento che articola il pensiero all’esistenza, che congiunge il logos al pathos e viceversa: che lega insomma la Ragione, con la maiuscola a capolettera, al corpo (alle ragioni, al plurale, dei corpi), rendendola appunto frequentabile anche dal prossimo e al suo bagaglio di esperienze singolarizzate. Rendendola vera, in un senso al contempo epistemico ed etico. Ecco la consapevolezza di cui una pratica del sapere informata a criteri di unilaterale ‘scientificità’ vorrebbe fare piazza pulita, in quanto ritenuta incompatibile con il ‘rigore’ altrimenti esigito dalla teoria, e della quale sono innanzitutto i cosiddetti “subalterni” a essere i depositari. È nei comportamenti degli ‘anormali’, per usare una categoria di vaga eco foucaultiana, che fa capolino, in modo senz’altro urticante ma indiscutibile, l’implicatura necessaria che ogni atteggiamento epistemico intrattiene con quanto, faute de mieux, si può chiamare la prospettiva in prima persona. Sono loro i tenutari del sapere di secondo livello, e invero di ultimo livello, concernente il radicamento storico e carnale del sapere, l’unico in grado di estrapolarsi dalle proprie condizioni di emersione e di additare se stesso, restando vero. Come scrive bell hooks: «Sono giunta alla teoria attraverso la sofferenza: il dolore dentro di me era così intenso che non potevo più sopportarlo. Sono arrivata alla teoria disperata, bisognosa di comprendere – comprendere cosa stesse accadendo intorno a me e nel mio intimo. Più di ogni altra cosa, desideravo che il dolore sparisse. La teoria ha rappresentato per me un luogo di guarigione» (p. 93). Esiste insomma un sapere, minoritario per definizione, che concerne la centralità inaggirabile del dolore, un sapere che riguarda la necessaria implicatura (uso un termine della pragmatica non a caso) soggettiva della conoscenza, quale che sia la sua forma, per quanto possa essa presentarsi in una veste intenzionalmente avalutativa, neutrale: in una parola, “scientifica”. E questo per un motivo molto semplice: donne, soggetti razzializzati, persone neuro-atipiche, trasgressori della norma eterosessuale, sfruttati d’ogni tipo, malati in generale, coloro che, in un modo o nell’altro, sono considerati innanzitutto come oggetti, prima ancora che come soggetti, e il cui corpo o comportamento non sono mai del tutto invisibili, non possono mai, in forza di quello che subiscono, prescindere dalla loro situazione concreta, segnata invariabilmente da un certo coefficiente di sofferenza. L’invisibilità – come il silenzio degli organi per la salute – è infatti un privilegio dei ‘normali’: l’incorporeo è il prodotto di un modo di esistenza che non conosce (troppi) limiti. «La cancellazione del corpo incoraggia a pensare che stiamo ascoltando fatti neutrali e oggettivi, fatti che non sono legati a chi condivide le informazioni. Siamo invitati a insegnare come se le nozioni non emergessero dai nostri corpi. È significativo che quelli di noi che cercano di criticare i pregiudizi in classe sono stati costretti a tornare al corpo per parlare di noi stessi come soggetti nella storia. Siamo tutti soggetti nella storia. Dobbiamo tornare allo stato di esseri incarnati per decostruire il modo in cui il potere viene tradizionalmente utilizzato in classe, negando la soggettività ad alcuni gruppi ed accordandola ad altri. Riconoscendo la soggettività e i limiti dell’identità, interrompiamo quell’oggettivazione che è così necessaria in una cultura del dominio» (p. 174).

All’alternativa secca di verità ed esperienza, e alla «svalutazione paternalistica» (p. 122) della seconda, bisogna opporre dunque, seguendo bell hooks, la consapevolezza che la verità ultima dell’esperienza (personale) consiste in un'esperienza (interminata e collettiva) di verità: in un apprendimento «senza limiti» (p. 235) in cui pratica e teoria convergono senza mai arrivare a suturarsi definitivamente l’una all’altra, restando aperte a nuovi contributi, sempre. In cui il limite – incontrato ed esperito proprio malgrado – gioca insomma la funzione di ostacolo e di rilancio, al contempo: «anche desiderare è un modo di conoscere» (p. 126). Non si tratta quindi di cedere a forme autoconsolatorie di whisful thinking, ma, si potrebbe dire, di rintracciare nel desiderio stesso una forma di sapere imperniata sulla sua capacità di eccedersi di continuo, nel confronto con la diversità e la difficoltà. Di superare insomma ogni status quo, anche epistemologico, in vista della sua riformulazione condivisa, grazie al pungolo del dolore, di cui una teoria estranea alla vita vorrebbe rimuovere toto cælo la presenza, rinchiudendo ciascuno e ciascuna in se stesso/a, e del quale invece una pratica libertaria dell’educazione non può non tenere conto, per farne il proprio atout fondamentale, risolvendolo nell’esperienza comune dell’imparare. Qui habet aures audiendi, audiat…

di Daniele Poccia

-

Jean Wahl in levitazione

Recensioni / Giugno 2020Jean Wahl, Verso il concreto. Studi di filosofia contemporanea. William James, Whitehead, Gabriel Marcel (Mimesis, Canone Minore, 2020)

.

Di Jean Wahl un poeta notava lo spirito mobile e trasparente, la «disinvoltura che era levitazione» (269). Come il levitatore non è colui che si stacca da terra, ma la parte più prona alle mescolanze di un mondo che si accresce, così Wahl è filosofo leggero per la durezza materica del suo sguardo. L’edizione italiana di Verso il concreto. Studi di filosofia contemporanea. William James, Whitehead, Gabriel Marcel, uscito per Mimesis a cura di Giulio Piatti e con una postfazione di Barbara Wahl, è opera di un pensatore ironico e poetico, impegnato nell’ascesi dell’incontro totale con ciò che si propone di pensare. Contro una storia della filosofia come galleria di statue e apologia della grande figura, Verso il concreto è innanzitutto un accostamento tra incontri felici, animato dall’entusiasmo paratattico che prolunga il vivum di altri pensieri. È un libro che contiene altri spiriti, intuiti nel loro splendore fenomenico, e che rivela appieno lo stile filosofico di Jean Wahl, la sua maniera di pensare. Wahl scrive da filosofo di altri filosofi, con una virtù che sarebbe riduttivo definire eclettica. La ricca introduzione del curatore illustra perfettamente in che misura questo libro è un capitolo fondamentale e appassionante della filosofia francese del ‘900, su cui Wahl aveva già iniziato ad esercitare un’influenza profonda con la fortunata opera sui pluralisti americani e inglesi del 1920.

.

Étienne Souriau scriveva che quando i filosofi si esprimono sull’uno o sul molteplice, desiderano o l’uno o l’altro. In questa osservazione c’è di più del semplice rilevamento di un moto d’interesse dietro a istanze eterne del pensiero: l’alternativa tra pluralismo e monismo è innervata un investimento magico, un ideal-realismo che scaturisce dalla visione dell’accordo del continuo con il discontinuo. È l’«esperienza» in senso più proprio, l’alliance paradoxale di cui Wahl parlerà, trent’anni più tardi, ne L’expérience métaphysique. James, Whitehead e Marcel sono filosofi speculativi e sperimentatori, quando pensano un mondo fatto di blocchi di durata, di volumi, di eventi, di relazioni primitive, di processi di discretizzazione per confluenza e concrescenza: pluralisti in nome dell’eterogeneità del reale, monisti in nome della sua unità in divenire. A quest’altezza ha luogo, in maniera diversa in ognuno di questi autori, il «suicidio della dialettica» (51), la dialettica hegeliana che nasce proprio squalificando il concreto dell’esperienza, piegandolo a una certa idea di speculazione. Speculativo, sembra dirci Wahl, può esserlo soltanto un realismo; e se non si vuole abbandonare la dialettica sarà più per amore dell’oggetto reale che per sentimento della sua insufficienza.

In William James, primo protagonista di Verso il concreto, una filosofia dell’Abenteuer risponde al temperamento «motore» del filosofo (143), che ricerca la grana della realtà solida, l’universale fattivo. È il ritratto di un James mercuriale, che propugna un pluralismo in costante tensione con un monismo mistico, per cui il mondo si accresce per estasi delle parti. Nel sapiente studio del suo epistolario, Wahl rintraccia quella reciproca evocazione tra vita e filosofia che ha determinato la grandezza di uno dei padri del pragmatismo. Il secondo protagonista del libro, Alfred North Whitehead, è invece rappresentato come un pensatore dell’universo vivente, autore di una grande metafisica della natura. Come un nuovo romantico, Whitehead vede nel reale un humus di percettività cieca, di intenzionalità pure che germinano e concrescono: la realtà crea incessantemente sentendo sé stessa, e il soggetto non vi si riconosce che come una sopravvenienza. Da qui l’attenzione a ciò che nel soggetto è legame con la natura creante, percezione e sentimento. Come il pensiero di James è incontrato nella rappresentazione della sua vita e la filosofia di Whitehead nell’interpretazione complessiva dei suoi scritti, Gabriel Marcel, infine, è studiato con intima confidenza, attraverso il suo diario filosofico (il Journal métaphysique), quasi come in sua compagnia. Wahl, che è stato amico di Marcel, ritrova come principio ermeneutico quella partecipazione emotiva che lo stesso Marcel mette al centro del proprio pensiero – l’amicizia come forma di conoscenza completa.

.

Poco meno di cento anni dopo la sua uscita possiamo cominciarne a cogliere la rilevanza di Verso il concreto. Qui Wahl contribuisce ad aprire una traccia che attraversa – più o meno allo scoperto – il Novecento francese e raggiunge il realismo speculativo contemporaneo. Il topos che Wahl utilizza per forzare lo hegelismo è lo stesso dell’Agamben de Il linguaggio e la morte e del Lyotard di Discorso, figura (ma anche, in senso più ampio, del Deleuze di Differenza e ripetizione): il tentativo di dire il “questo”, che all’inizio della Fenomenologia dello Spirito vanifica il sapere sensibile, viene recuperato come vero compito della filosofia, verso un’altra concezione dell’assoluto. La rivalutazione dell’esperienza in sé conduce proprio là dove Hegel non era voluto andare, ad una mistica e a una poetica, senza mai lasciare la filosofia. D’altronde, «era forse il destino del pensiero hegeliano quello di negarsi» (227). Tutto ciò che una certa tradizione speculativa ha cercato di fare nel corso del secolo passato è questa critica alla significazione, alla causalità meccanica, alla priorità della conoscenza soggettiva in nome di un pensiero più concreto, che sia monista e pluralista insieme, in quanto «negazione di un mondo già fatto» (136).

Dietro al dire c’è dunque sempre un conatus d’instaurazione, che nell’uomo è esperienza pura, e che sfonda il cerchio della dialettica, per renderla incessante e senza concetto. Bergson, Renouvier, Samuel Alexander e tutte le figure che si avvicendano accanto ai tre filosofi raffigurati da Wahl confluiscono in un mosaico ancora in formazione che andrà a costituire il nerbo della grande avventura continentale del ‘900. Dietro a questo passaggio fondamentale, la penna ariosa di Wahl, quasi a divinarne il corso – in levità.

di Gregorio Tenti

-

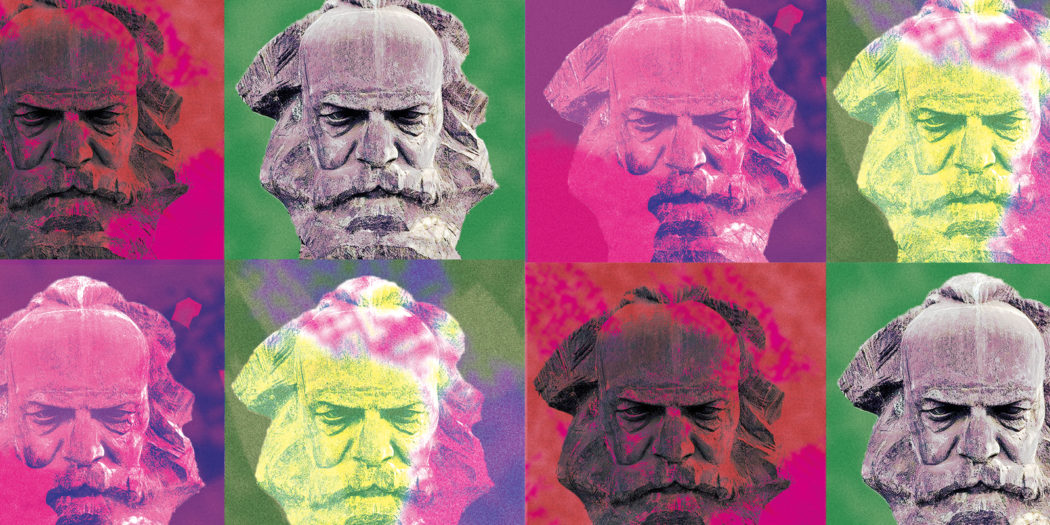

Su “Marx eretico” di Carlo Galli

Recensioni / Gennaio 2019“C’è sempre un motivo storico reale per la lotta sulle interpretazioni del pensiero di Marx”. La frase, presa nella sua superficiale assolutezza, suona forse un po’ apodittica;

essa risente di tutto il marxismo irriflesso, e inevitabile, del suo autore. Agli occhi estranei a una concezione materialistica della storia questa affermazione potrebbe risultare in effetti problematica, per due ordini di ragioni fondamentali, che danno però il senso generale della prospettiva di fondo del testo nel quale questa frase appare: la causa strutturale, potremmo definirla, della storia delle interpretazioni marxiane, e la loro competizione pratica, ovvero la loro lotta nell’agone dialettico della storia. Al di là dell’apparente problematicità, che eventualmente riconsidereremo più avanti ma che per noi, è bene dirlo, non sussiste, queste due ragioni hanno il merito di collocare e circoscrivere con precisione l’intenzione teorica del volume Marx eretico, recentemente pubblicato per il Mulino da Carlo Galli. Esse indicano, a nostro avviso, il contesto e il confine attraverso cui poter pensare ancora Marx, e con Marx. Fare di Marx, per come esso empiricamente si presenta nella storia del pensiero, la pietra di paragone non tanto tra lui e ciò che l’ha, di volta in volta, completato, corretto, criticato, smentito più o meno parzialmente, sublimato o riscoperto (i vari marxismi del ventesimo secolo), ma piuttosto tra, semplicemente e essenzialmente, lui e il suo sistema, tra la sua integrità teorica e la sua storica incompiutezza (il motivo storico della citazione), nella consapevolezza delle quali è racchiuso il cuore pulsante della sua intima, attuale, eresia. Il termine eresia, non a caso, indica, nel suo significato etimologico, il gesto di una scelta, un’inclinazione o una proposta, congiunto all’atto pratico dell’afferrare, del cogliere; è in questo preciso senso che si può intendere il significato di ciò che abbiamo chiamato competizione pratica, in riferimento allo scontro tra le interpretazioni che di Marx si sono succedute: esse sono sostanzialmente eresie di un pensiero eretico, incompiutezze di una compiuta incompiutezza, mille modi di interpretazione per una teoria critica, che ha avuto il beffardo destino di essere eretta artificiosamente a dogmatica. Ma l’eresia, nel senso suggeritoci da Galli, non è solo successione storica di deviazioni o fraintendimenti, essa è attuale, proficuamente attuale, poiché consente a lui, e a noi, di scegliere e afferrare Marx al di là dei limiti costitutivi della lotta fra interpretazioni e dei suoi motivi storici reali, cioè di ciò che abbiamo chiamato la competizione pratica e la causa strutturale, e ciò proprio attraverso questi ultimi e alla loro potenzialità euristica: essi, da limiti interpretativi dell’interpretazione, si superano, dialetticamente, in opportunità analitica, in forza della quale una lettura del pensiero di Marx sarà sempre non solo possibile, ma anche sempre immune, almeno potenzialmente, da quella pretesa dogmatica che ogni volta l’ha minacciato e costretto: poiché è Marx stesso che ci dice che anche per lui, e non solo per tutto il marxismo fattosi legittimamente o meno suo portavoce, valgono, anche qui, di nuovo, come limiti ma anche come criteri, la storia e la lotta: la storia come condizionamento storico-sociale necessario, come basamento strutturale sottostante la teoria, la lotta come processo dialettico, (del tutto hegeliano o meno, comunque dialettico), costitutivamente aperto alla contraddizione; in una parola: il materialismo storico.

essa risente di tutto il marxismo irriflesso, e inevitabile, del suo autore. Agli occhi estranei a una concezione materialistica della storia questa affermazione potrebbe risultare in effetti problematica, per due ordini di ragioni fondamentali, che danno però il senso generale della prospettiva di fondo del testo nel quale questa frase appare: la causa strutturale, potremmo definirla, della storia delle interpretazioni marxiane, e la loro competizione pratica, ovvero la loro lotta nell’agone dialettico della storia. Al di là dell’apparente problematicità, che eventualmente riconsidereremo più avanti ma che per noi, è bene dirlo, non sussiste, queste due ragioni hanno il merito di collocare e circoscrivere con precisione l’intenzione teorica del volume Marx eretico, recentemente pubblicato per il Mulino da Carlo Galli. Esse indicano, a nostro avviso, il contesto e il confine attraverso cui poter pensare ancora Marx, e con Marx. Fare di Marx, per come esso empiricamente si presenta nella storia del pensiero, la pietra di paragone non tanto tra lui e ciò che l’ha, di volta in volta, completato, corretto, criticato, smentito più o meno parzialmente, sublimato o riscoperto (i vari marxismi del ventesimo secolo), ma piuttosto tra, semplicemente e essenzialmente, lui e il suo sistema, tra la sua integrità teorica e la sua storica incompiutezza (il motivo storico della citazione), nella consapevolezza delle quali è racchiuso il cuore pulsante della sua intima, attuale, eresia. Il termine eresia, non a caso, indica, nel suo significato etimologico, il gesto di una scelta, un’inclinazione o una proposta, congiunto all’atto pratico dell’afferrare, del cogliere; è in questo preciso senso che si può intendere il significato di ciò che abbiamo chiamato competizione pratica, in riferimento allo scontro tra le interpretazioni che di Marx si sono succedute: esse sono sostanzialmente eresie di un pensiero eretico, incompiutezze di una compiuta incompiutezza, mille modi di interpretazione per una teoria critica, che ha avuto il beffardo destino di essere eretta artificiosamente a dogmatica. Ma l’eresia, nel senso suggeritoci da Galli, non è solo successione storica di deviazioni o fraintendimenti, essa è attuale, proficuamente attuale, poiché consente a lui, e a noi, di scegliere e afferrare Marx al di là dei limiti costitutivi della lotta fra interpretazioni e dei suoi motivi storici reali, cioè di ciò che abbiamo chiamato la competizione pratica e la causa strutturale, e ciò proprio attraverso questi ultimi e alla loro potenzialità euristica: essi, da limiti interpretativi dell’interpretazione, si superano, dialetticamente, in opportunità analitica, in forza della quale una lettura del pensiero di Marx sarà sempre non solo possibile, ma anche sempre immune, almeno potenzialmente, da quella pretesa dogmatica che ogni volta l’ha minacciato e costretto: poiché è Marx stesso che ci dice che anche per lui, e non solo per tutto il marxismo fattosi legittimamente o meno suo portavoce, valgono, anche qui, di nuovo, come limiti ma anche come criteri, la storia e la lotta: la storia come condizionamento storico-sociale necessario, come basamento strutturale sottostante la teoria, la lotta come processo dialettico, (del tutto hegeliano o meno, comunque dialettico), costitutivamente aperto alla contraddizione; in una parola: il materialismo storico.L’interpretazione, data da Galli, di Marx come pensatore intrinsecamente eretico, e della categoria di eresia come strumento ermeneutico per la sua opera, sembra collocarsi proprio su questa linea argomentativa, nella quale quella compiuta incompiutezza del sistema, quella “coerente contraddizione” viene messa in evidenza in tutte le sue potenzialità teoriche. Da un lato, infatti, egli sottolinea chiaramente, sin dall’introduzione, il presupposto “fallimentare” dell’operazione teorica, ovvero la strutturale scissione tra utopia e scienza soggiacente a tutto l’impianto concettuale di Marx, scissione che altro non sarebbe se non il riflesso nella teoria della pretesa coincidenza di pensiero e realtà, per cui «il pensiero non è una teoria da realizzare, un dover essere da imporre al reale […] ma è una logica immanente alla Cosa, che si vuole trasformare in prassi senza residui di astrazione e senza cesure» (p. 19). Dall’altro lato, nonostante e in virtù di questa “zavorra” metodologica di fondo, intende rilevare e caratterizzare ciò che, all’interno del sistema, si rivela ancora in tutta la sua cogenza e lucidità critica. Eccolo allora delineare, dapprima, il profilo di un Marx teorico del sospetto (secondo la nota definizione data da Paul Ricoeur), smascheratore e fugatore delle false verità e delle contraddizioni della società capitalistica, impegnato nell’obiettivo di «identificare il punto che spiega radicalmente l’intero processo sociale non come vuole presentarsi ma come veramente è» (p. 25), attraverso le armi riaffilate della critica dialettica (anche qui, sempre con e contro Hegel). Qui Galli sembra aderire alla contrapposizione canonica, benché agita su un piano pressoché esclusivamente filologico, tra un Marx umanista, critico della religione, dello Stato e della filosofia, e il Marx scienziato, maturo critico dell’economia politica (pag. 29), salvo poi mettere esplicitamente in chiaro che l’obiettivo fondamentale, unico, dell’analisi marxiana, in contrasto, sottolinea Galli, sia con le tendenze conciliatrici della dialettica hegeliana sia con le presunte derive nichilistiche del pensiero critico decostruttivo e negativo (p. 44), consiste nella sola determinazione della Verità come contraddizione concreta (p. 33) del reale capitalistico.

Successivamente, nel secondo e nel terzo capitolo, il tema della ricongiunzione possibile, al di là del presupposto metodologico del sospetto, tra pensiero e realtà, tra teoria e prassi, viene sviluppato illustrando quelle che Galli definisce essere le certezze epistemiche della critica marxiana; esse vanno a costituire la base dell’evoluzione teorica che conduce il Marx filosofo, innovatore della dialettica (quello, in sostanza, delle Tesi su Feuerbach), sul terreno empirico della «scienza immanente della contraddizione» (pag. 78), ovvero della critica all’economia politica classica. Queste sono ravvisate, in sequenza, nel rifiuto del materialismo tradizionale, in favore di un nuovo materialismo che colga la materialità «nella dialettica della realtà storica e sociale a partire dal basso, dal luogo in cui si genera, dai processi storici» (pag. 49), connesso alla coppia concettuale struttura- sovrastruttura, e nella delineazione del proletariato come categoria storico-sociale nella quale risiede la contraddizione strutturale della società capitalista, come sintomo, per usare il linguaggio lacaniano, di «quella contraddizione, perché ne è prodotto, perché la esprime con una potenza che è, appunto, potenziale ma che è destinata a divenire attuale» (p. 51). Su questo preciso versante si consuma, conseguentemente, il passaggio tra certezza filosofica e analisi scientifica: «per il fatto» spiega Galli «che esiste una contraddizione reale tra la potenza potenziale proletaria e il potere reale dei capitalisti, fra ricchezza della produzione […] e miseria della società, quella contraddizione può e deve essere tolta, con la rivoluzione, da un soggetto che da quella contraddizione è generato» (p. 68). Il punto della questione consiste però nel fatto che, nell’evolversi della teoria di Marx, non è tanto attraverso l’enunciazione dottrinaria del comunismo, come superamento autoevidente e immediato del sistema capitalistico-borghese, che questa contraddizione tenta di essere risolta, quanto, invece, per mezzo della sua inscrizione nel luogo originario della sua riproduzione (il trauma, per continuare la metafora psicoanalitica), cioè il capitale. Ecco la scienza della contraddizione, cui abbiamo fatto riferimento prima, mettersi in moto: “le stringenti logiche di svolgimento del capitale” (p. 78) vengono rese evidenti nel momento in cui si mostra che quest’ultimo «mette quindi in moto processi ambivalenti e, nel presente, contraddittori, razionali quanto al metodo ma irrazionali in sé e anche quanto alla consapevolezza che ne hanno gli stessi capitalisti» (p. 88). È, questo, il passaggio che consente alla critica dell’economia politica di tenere insieme “scienza” e “politica” (tema del quarto capitolo); l’intrinseca contraddizione non pertiene più solo, infatti, al sistema capitalistico in quanto modello economico o sistema di produzione, ma anche, e soprattutto, al tipo di rapporto che questo sistema produce tra economia e politica. La politica, precisa Galli, è per Marx proprio il frutto della contraddittorietà e conflittualità emerse dalla verità, pratica, dell’analisi del capitale: essa è l’effetto coessenziale della produzione, del processo di valorizzazione, e delle loro contraddizioni, «l’economia è politica […] in quanto ha in sé la politicità» (p. 88-89).

Da qui l’autore si muove per sviluppare alcune considerazioni conclusive almeno due delle quali meritano, tra le altre, di essere rilevate. Una prima, più circoscritta, è data dalla specificazione che Galli si premura di fornire rispetto all’eventuale rigidità che il binomio struttura-sovrastruttura potrebbe innescare applicato alla coppia corrispondente economia e politica; egli ci allontana dal pericolo riduzionista “alleggerendo” la portata euristica della dicotomia affermando che «la determinazione ultima delle diverse posizioni politiche, certo, è data dalla loro collocazione rispetto al rapporto antagonistico fra operai e capitale, ma la centralità dell’economico risulta più un’istanza di concretezza analitica che non un dogma meccanico, né si riduce alla formula astratta struttura-sovrastruttura» (p.118). La seconda, di portata più generale e di più ampio spessore teorico, riprende la questione dell’uso eretico di Marx, inteso come valore interno alla sua eredità. Fra gli spiragli del sistema lasciati aperti dal filosofo, sostiene Galli, ve ne sono soprattutto due che sembra abbiano occupato, e siano destinati a occupare ancora, la scena teorica contemporanea, proprio nella veste di prosecutori eretici della sua opera. Da un lato, vi è la prospettiva, figlia della tradizione poststrutturalista e proposta soprattutto da Pierre Macherey e Jacques Bidet, che congiunge la riflessione marxiana e foucaultiana al fine di interpretare il capitale come un immenso dispositivo biopolitico, produttore non solo di merci, ma di uomini e donne, di soggetti, a un tempo assoggettati e capaci di agire e resistere (p. 98). Dall’altro lato, infine, da un’angolazione strettamente neomarxista, vi è la posizione, portata avanti dallo stesso Bidet, di una rilettura metastrutturale di Marx, inteso come teorico della modernità, interamente appartenente al suo paradigma, ma nello stesso tempo scopritore delle sue contraddizioni economiche; rilettura il cui esito pare coincidere perfettamente con ciò che Galli ritiene essere il cuore vivo del pensiero di Marx: la sua capacità, eretica, di smascherare l’ultima teologia dogmatica della storia, il neoliberismo, e, congiuntamente, l’opportunità di organizzare, ancora e sempre grazie e nonostante lui, una nuova teoria critica (p.151).

di Enrico Zimara

-

PK#9 \ Soggettivazioni. Segni, scarti, sintomi

Rivista / Settembre 2018

L’intento di questa raccolta, che prende il titolo di “Soggettivazioni”, è stato quello di aprire una riflessione attorno alla teoria della soggettivazione lacaniana, così per come ce l’ha lasciata in eredità Lacan, a singhiozzi, nei testi stabiliti a partire dai suoi trent’anni di insegnamento orale. Cosa può dirci una psicoanalisi asistematica, distante dalle istituzioni universitarie rispetto a problemi di una concretezza innervata di realtà? Chi frequenta i dipartimenti di Psicologia e assieme l’insegnamento lacaniano sa che è incommensurabile la distanza che intercorre tra la specificità e la settorializzazione degli strumenti istituzionali a confronto con l’universalità dei concetti larghi e volontariamente mai definiti dello psicoanalista parigino. Tra l’estremamente particolare (l’ad hoc della psicologia contemporanea) e l’estremamente universale (il concetto, unità sintetica della filosofia) si rischia di incorrere in un deragliamento del punto focale, causato da uno scontro di metodi epistemologici che si sono stabilizzati ai bordi opposti l’uno rispetto all’altro. Nella scelta di prendere in considerazione un tema vasto e generale come la teoria della soggettivazione c’era l’interesse, da parte nostra, di porlo in dialogo con il campo altrettanto vasto e generale del presente. Speriamo che questa prima ricerca possa costituirsi come un’indagine (sebbene parziale) sullo statuto del soggetto in quanto campo epistemologico aperto: attingendo dalla teoria psicoanalitica e dal dibattito che ne è scaturito, il presente volume segue molteplici sentieri analitici e sottolinea di contributo in contributo la difficoltà di giungere a un’idea organica di soggetto, per la varietà di ipotesi spesso contrastanti in merito alla sua rappresentazione, formalizzazione e interpretazione. In questa raccolta crediamo che i punti maggiormente messi in rilievo da chi ha collaborato riguardino il problema della genesi, lo statuto della trasformazione, e infine un’attenzione specifica è stata rivolta al registro del Reale e ai suoi effetti.

A cura di Lorenzo Curti e Irene Ferialdi

Scarica PDF

English version

DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/9.2018

Pubblicato: settembre 2018

Indice

Editoriale

L. Curti, I. Ferialdi, Soggettivazioni: tra vuoti e contiguità [PDF It]

I. Genesi

P. G. Curti, Estrarre il soggetto [PDF It]

C. Mola, Intrecci concettuali. Il soggetto tra Hegel, Kojève e Lacan [PDF It]

A. Lattuada, L’atto reale e la genesi del soggetto nella psicoanalisi di Jacques Lacan [PDF It]

D. Tolfo, Per un'analisi non significante della soggettività: la funzione del punto-segno ne l'Anti-Edipo [PDF It]

II. Trasformazioni

L. Melandri, La parola contaminata dei movimenti non autoritari degli anni Settanta [PDF It]

R. Chiafari, Drammaturgia e metamorfosi del genio maligno: soggetti e spettri tra follie e ragione [PDF It]

M. Di Bartolo, La psicoanalisi come estetica dell'esistenza [PDF It]

A. Soares De Moura Costa Matos, Streaming Subjectivation: Two Questions and One Thesis about Netflix [PDF En]

III. Reale

F. Cimatti, La lingua c'è. Saussure, Chomsky e Lacan [PDF It]

A. Pagliardini, Verso il reale: schizofrenia/psicoanalisi [PDF It]

F. Vergine, Le origini trascendentali del mondo. Per un'ontologia topologica del reale [PDF It]

Traduzioni

A. Zupančič, Differenza sessuale e ontologia [PDF It]

F. Rambeau, La fosforescenza delle cose [PDF It]

Interviste e recensioni

Intervista a Franco Lolli [PDF It]

F. Zambonini, Una quasi-recensione a "Lacan, oggi. Sette conversazioni per capire Lacan" di Sergio Benvenuto e Antonio Lucci. Considerazioni marginali sul rapporto filosofia-psicanalisi [PDF It]

-

Bataille e la notte del non-sapere

Recensioni, Sconfinamenti / Luglio 2018 Sono molte e significative le vicende, personali e culturali, attraversate da Georges Bataille nel corso degli anni Trenta. La più singolare è forse quella legata a una rivista da lui fondata, «Acéphale», e alla società segreta che recava lo stesso nome. L’intento del duplice progetto era, in un certo senso, di tipo religioso, ma di una religiosità che prendeva atto fin da subito della morte di Dio annunciata da Nietzsche. La setta, che riuniva attorno a Bataille un ristretto numero di adepti, svolgeva un’attività di riflessione sulle opere del filosofo tedesco, ma praticava anche dei rituali di tipo cerimoniale. L’esperienza è stata importante per lo scrittore, anche se è durata solo pochi anni e se alla fine egli è sembrato giudicarla, per molti aspetti, mancata. Ha ricordato infatti, in una nota autobiografica, quanto segue: «Avevo passato gli anni precedenti [al 1940] con una preoccupazione insostenibile: ero deciso, se non a fondare una religione, almeno a dirigermi in tal senso. […] Per quanto una simile ubbia possa sembrare stupefacente, io la presi sul serio. È l’epoca in cui feci apparire con degli amici la rivista “Acéphale”. […] Voglio solo precisare che l’inizio della guerra rese decisamente avvertibile l’insignificanza di questo tentativo»

Sono molte e significative le vicende, personali e culturali, attraversate da Georges Bataille nel corso degli anni Trenta. La più singolare è forse quella legata a una rivista da lui fondata, «Acéphale», e alla società segreta che recava lo stesso nome. L’intento del duplice progetto era, in un certo senso, di tipo religioso, ma di una religiosità che prendeva atto fin da subito della morte di Dio annunciata da Nietzsche. La setta, che riuniva attorno a Bataille un ristretto numero di adepti, svolgeva un’attività di riflessione sulle opere del filosofo tedesco, ma praticava anche dei rituali di tipo cerimoniale. L’esperienza è stata importante per lo scrittore, anche se è durata solo pochi anni e se alla fine egli è sembrato giudicarla, per molti aspetti, mancata. Ha ricordato infatti, in una nota autobiografica, quanto segue: «Avevo passato gli anni precedenti [al 1940] con una preoccupazione insostenibile: ero deciso, se non a fondare una religione, almeno a dirigermi in tal senso. […] Per quanto una simile ubbia possa sembrare stupefacente, io la presi sul serio. È l’epoca in cui feci apparire con degli amici la rivista “Acéphale”. […] Voglio solo precisare che l’inizio della guerra rese decisamente avvertibile l’insignificanza di questo tentativo»Scarica il PDF

A cura di

Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012; Prospezioni. Foucault e Derrida, ivi, 2016. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes. Ha inoltre curato un fascicolo monografico della rivista «Riga» (n. 37, 2017) dedicato a Maurice Blanchot.

-

Tra le scuole di pensiero marcatamente connotate dalla presenza di un capostipite fondatore – si pensi alla fenomenologia di Husserl, all’ermeneutica di Heidegger, e alla biopolitica di Foucault – oggi è forse la decostruzione a godere della più vasta pervasività; e non tanto per intensità e clamore mediatico, quanto piuttosto in termini di tacita assunzione e di capillarità. A nostro modo di vedere, ciò è potuto accadere poiché, situandosi a cavallo di istanze epistemologico-metodologiche e di ipotesi ontologiche forti, il pensiero di Derrida ha raggiunto lo statuto di referente teorico ineludibile, sia dal punto di vista dei detrattori sia da quello dei più strenui fautori. Equipaggiando la filosofia di un metodo critico di lettura e riscrittura, così come, al contempo, drenando dai bacini delle filosofie decostruite operatori concettuali dormienti, la decostruzione ha fornito strumenti e spazi di disputa. È divenuta cioè il teatro ideale di animate discussioni, tanto interne, volte ad affinare la lettura degli stessi testi derridiani, quanto esterne, ossia vertenti sulla possibilità o meno di applicare le procedure e le nozioni decostruttive in relazione a prospettive di diverso lignaggio. Ora, è esattamente in direzione di questo doppio binario che si inserisce il recente lavoro di Francesco Vitale, Biodeconstruction. Jacques Derrida and Life Sciences (Suny Press, 2018). Frutto di un’attenta ricerca filologica, capace di coordinare l’approccio storico-ricostruttivo con quello più spiccatamente propositivo, il testo di Vitale si situa a pieno titolo tra i lavori della “scuola” decostruttiva progressista, intendendo con questa espressione quel filone di studi derridiani – di cui Rodolphe Gasché è probabilmente il nume tutelare – impegnati a manifestare fedeltà metodologica alla decostruzione, tramite un’espansione della sua area di operatività. Dopotutto il volume di Vitale, come si vedrà, cerca di assecondare quello che fu l’auspicio stesso di Derrida: preservare la singolarità del gesto decostruttivo tradendone però, di volta in volta, i limiti epistemici.

Tra le scuole di pensiero marcatamente connotate dalla presenza di un capostipite fondatore – si pensi alla fenomenologia di Husserl, all’ermeneutica di Heidegger, e alla biopolitica di Foucault – oggi è forse la decostruzione a godere della più vasta pervasività; e non tanto per intensità e clamore mediatico, quanto piuttosto in termini di tacita assunzione e di capillarità. A nostro modo di vedere, ciò è potuto accadere poiché, situandosi a cavallo di istanze epistemologico-metodologiche e di ipotesi ontologiche forti, il pensiero di Derrida ha raggiunto lo statuto di referente teorico ineludibile, sia dal punto di vista dei detrattori sia da quello dei più strenui fautori. Equipaggiando la filosofia di un metodo critico di lettura e riscrittura, così come, al contempo, drenando dai bacini delle filosofie decostruite operatori concettuali dormienti, la decostruzione ha fornito strumenti e spazi di disputa. È divenuta cioè il teatro ideale di animate discussioni, tanto interne, volte ad affinare la lettura degli stessi testi derridiani, quanto esterne, ossia vertenti sulla possibilità o meno di applicare le procedure e le nozioni decostruttive in relazione a prospettive di diverso lignaggio. Ora, è esattamente in direzione di questo doppio binario che si inserisce il recente lavoro di Francesco Vitale, Biodeconstruction. Jacques Derrida and Life Sciences (Suny Press, 2018). Frutto di un’attenta ricerca filologica, capace di coordinare l’approccio storico-ricostruttivo con quello più spiccatamente propositivo, il testo di Vitale si situa a pieno titolo tra i lavori della “scuola” decostruttiva progressista, intendendo con questa espressione quel filone di studi derridiani – di cui Rodolphe Gasché è probabilmente il nume tutelare – impegnati a manifestare fedeltà metodologica alla decostruzione, tramite un’espansione della sua area di operatività. Dopotutto il volume di Vitale, come si vedrà, cerca di assecondare quello che fu l’auspicio stesso di Derrida: preservare la singolarità del gesto decostruttivo tradendone però, di volta in volta, i limiti epistemici. -

Derrida lettore di Celan

Sconfinamenti, Serial / Ottobre 2017 Il primo libro di Jacques Derrida interamente dedicato a un poeta appare nel 1986 e concerne Paul Celan. Si tratta del testo di una conferenza pronunciata due anni prima a Seattle, nel corso di un convegno internazionale. Cominciamo con l’esplicitare il titolo del volumetto, Schibboleth. Esso riprende quello di una poesia celaniana, ma il vocabolo – come il filosofo non manca di ricordare – ha origini assai più remote, che risalgono all’Antico Testamento. In un passo del libro dei Giudici, si narra ciò che avvenne dopo una battaglia vinta dai Galaaditi contro gli Efraimiti: «E Galaad bloccò i guadi del Giordano agli Efraimiti, in modo che quando qualcuno dei fuggitivi di Efraim diceva: “Fatemi passare!” gli uomini di Galaad gli chiedevano: “Sei tu di Efrata?” ed egli rispondeva: “No!”. Però quelli insistevano: “Di’ Schibboleth”; l’altro invece rispondeva “Sibboleth!” poiché non riusciva a pronunciarlo bene. Allora lo afferravano e lo sgozzavano nei guadi del Giordano, tanto che in quel giorno caddero uccisi quarantaduemila Efraimiti». Ecco come una parola in apparenza innocua (schibboleth in ebraico significa «spiga» o «torrente») può assumere risonanze sinistre, dato che la sua pronuncia scorretta, in una particolare circostanza bellica, fu sufficiente a causare una morte immediata e cruenta. Più tardi, però, nella cultura europea, il senso del vocabolo è cambiato, venendo ad assumere l’accezione più ampia e neutra di «segno di riconoscimento», «parola d’ordine». Così, per limitarci a ricordare due autori ben noti a Derrida, Hegel può scrivere che «l’odio per la legge, per il diritto legalmente determinato, è lo schibboleth con cui si rivelano il fanatismo, l’imbecillità e l’ipocrisia», oppure Freud può indicare nella distinzione tra coscienza e inconscio il «primo schibboleth della psicoanalisi».

Il primo libro di Jacques Derrida interamente dedicato a un poeta appare nel 1986 e concerne Paul Celan. Si tratta del testo di una conferenza pronunciata due anni prima a Seattle, nel corso di un convegno internazionale. Cominciamo con l’esplicitare il titolo del volumetto, Schibboleth. Esso riprende quello di una poesia celaniana, ma il vocabolo – come il filosofo non manca di ricordare – ha origini assai più remote, che risalgono all’Antico Testamento. In un passo del libro dei Giudici, si narra ciò che avvenne dopo una battaglia vinta dai Galaaditi contro gli Efraimiti: «E Galaad bloccò i guadi del Giordano agli Efraimiti, in modo che quando qualcuno dei fuggitivi di Efraim diceva: “Fatemi passare!” gli uomini di Galaad gli chiedevano: “Sei tu di Efrata?” ed egli rispondeva: “No!”. Però quelli insistevano: “Di’ Schibboleth”; l’altro invece rispondeva “Sibboleth!” poiché non riusciva a pronunciarlo bene. Allora lo afferravano e lo sgozzavano nei guadi del Giordano, tanto che in quel giorno caddero uccisi quarantaduemila Efraimiti». Ecco come una parola in apparenza innocua (schibboleth in ebraico significa «spiga» o «torrente») può assumere risonanze sinistre, dato che la sua pronuncia scorretta, in una particolare circostanza bellica, fu sufficiente a causare una morte immediata e cruenta. Più tardi, però, nella cultura europea, il senso del vocabolo è cambiato, venendo ad assumere l’accezione più ampia e neutra di «segno di riconoscimento», «parola d’ordine». Così, per limitarci a ricordare due autori ben noti a Derrida, Hegel può scrivere che «l’odio per la legge, per il diritto legalmente determinato, è lo schibboleth con cui si rivelano il fanatismo, l’imbecillità e l’ipocrisia», oppure Freud può indicare nella distinzione tra coscienza e inconscio il «primo schibboleth della psicoanalisi».Nel libro viene introdotto subito il tema che sta particolarmente a cuore al filosofo, ossia quello del rapporto tra la scrittura poetica e i richiami al tempo cronologico. Questo fa sì che a Derrida appaia inopportuno «dissociare da una parte gli scritti di Celan a proposito della data, quelli che nominano il tema della data, e dall’altra i tracciati poetici della datazione». La frase richiede qualche chiarimento, nel senso che non esistono testi di Celan incentrati sul tema della data, benché qualche accenno ad esso compaia nei rari pronunciamenti pubblici del poeta; inoltre conviene specificare che, parlando di «tracciati poetici della datazione», Derrida non allude soltanto al fatto che, nella loro versione manoscritta, le liriche di Celan sono spesso datate con precisione, ma anche ai riferimenti a date (antiche o recenti, private o storiche) che compaiono all’interno dei suoi versi.

SCARICA IL PDF

A cura di:

Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012; Prospezioni. Foucault e Derrida, ivi, 2016. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes. Ha inoltre curato un fascicolo monografico della rivista «Riga» (n. 37, 2017) dedicato a Maurice Blanchot.

-

VITTORIO HÖSLE – A SHORT HISTORY OF GERMAN PHILOSOPHY

Recensioni / Febbraio 2017 É uscita a novembre 2016, tre anni dopo la prima edizione tedesca, la traduzione inglese dell'ultima fatica di Vittorio Hösle, A Short History of German Philosophy, curata da Steven Rendall per Princeton University Press e arricchita di una nuova prefazione. L'autore, italo-tedesco e attualmente docente alla University of Notre Dame, la più prestigiosa università cattolica degli Stati Uniti, si è distinto sin da giovane grazie a una serie di pubblicazioni ambiziose, culminate nel 1987 in un poderoso studio sul sistema filosofico hegeliano (Il sistema di Hegel, tradotto in italiano nel 2012 per La scuola di Pitagora), e nel 1997 in un altrettanto voluminoso lavoro sul rapporto tra moralità e politica (Moral und Politik, non ancora tradotto in italiano). In altri libri e saggi Hösle ha coltivato interessi interdisciplinari, mostrando una padronanza di diversi campi culturali a dir poco rara al giorno d'oggi (si è occupato tra le altre cose di Darwin, di filosofia della religione e di estetica del cinema). Il tratto distintivo del suo pensiero consiste nel riconoscere la verità filosofica dell'idealismo oggettivo, seguendo la via tracciata tra gli altri da Platone, Vico ed Hegel, e tenendo conto del fondamentale contributo kantiano. Questa impostazione secondo Hösle si rivela valida ancora oggi, ma va aggiornata e confrontata con le acquisizioni del dibattito scientifico e filosofico attuale. Torna così in questo autore a essere cruciale l'istanza sistematica dell'opera hegeliana, oggi a dir poco negletta: coloro che recentemente si sono avvicinati a Hegel (si pensi solo agli americani Robert Brandom e John McDowell, o al tedesco Axel Honneth) si rapportano a essa con indifferenza, se non con sospetto.