Tra le scuole di pensiero marcatamente connotate dalla presenza di un capostipite fondatore – si pensi alla fenomenologia di Husserl, all’ermeneutica di Heidegger, e alla biopolitica di Foucault – oggi è forse la decostruzione a godere della più vasta pervasività; e non tanto per intensità e clamore mediatico, quanto piuttosto in termini di tacita assunzione e di capillarità. A nostro modo di vedere, ciò è potuto accadere poiché, situandosi a cavallo di istanze epistemologico-metodologiche e di ipotesi ontologiche forti, il pensiero di Derrida ha raggiunto lo statuto di referente teorico ineludibile, sia dal punto di vista dei detrattori sia da quello dei più strenui fautori. Equipaggiando la filosofia di un metodo critico di lettura e riscrittura, così come, al contempo, drenando dai bacini delle filosofie decostruite operatori concettuali dormienti, la decostruzione ha fornito strumenti e spazi di disputa. È divenuta cioè il teatro ideale di animate discussioni, tanto interne, volte ad affinare la lettura degli stessi testi derridiani, quanto esterne, ossia vertenti sulla possibilità o meno di applicare le procedure e le nozioni decostruttive in relazione a prospettive di diverso lignaggio. Ora, è esattamente in direzione di questo doppio binario che si inserisce il recente lavoro di Francesco Vitale, Biodeconstruction. Jacques Derrida and Life Sciences (Suny Press, 2018). Frutto di un’attenta ricerca filologica, capace di coordinare l’approccio storico-ricostruttivo con quello più spiccatamente propositivo, il testo di Vitale si situa a pieno titolo tra i lavori della “scuola” decostruttiva progressista, intendendo con questa espressione quel filone di studi derridiani – di cui Rodolphe Gasché è probabilmente il nume tutelare – impegnati a manifestare fedeltà metodologica alla decostruzione, tramite un’espansione della sua area di operatività. Dopotutto il volume di Vitale, come si vedrà, cerca di assecondare quello che fu l’auspicio stesso di Derrida: preservare la singolarità del gesto decostruttivo tradendone però, di volta in volta, i limiti epistemici.

Tra le scuole di pensiero marcatamente connotate dalla presenza di un capostipite fondatore – si pensi alla fenomenologia di Husserl, all’ermeneutica di Heidegger, e alla biopolitica di Foucault – oggi è forse la decostruzione a godere della più vasta pervasività; e non tanto per intensità e clamore mediatico, quanto piuttosto in termini di tacita assunzione e di capillarità. A nostro modo di vedere, ciò è potuto accadere poiché, situandosi a cavallo di istanze epistemologico-metodologiche e di ipotesi ontologiche forti, il pensiero di Derrida ha raggiunto lo statuto di referente teorico ineludibile, sia dal punto di vista dei detrattori sia da quello dei più strenui fautori. Equipaggiando la filosofia di un metodo critico di lettura e riscrittura, così come, al contempo, drenando dai bacini delle filosofie decostruite operatori concettuali dormienti, la decostruzione ha fornito strumenti e spazi di disputa. È divenuta cioè il teatro ideale di animate discussioni, tanto interne, volte ad affinare la lettura degli stessi testi derridiani, quanto esterne, ossia vertenti sulla possibilità o meno di applicare le procedure e le nozioni decostruttive in relazione a prospettive di diverso lignaggio. Ora, è esattamente in direzione di questo doppio binario che si inserisce il recente lavoro di Francesco Vitale, Biodeconstruction. Jacques Derrida and Life Sciences (Suny Press, 2018). Frutto di un’attenta ricerca filologica, capace di coordinare l’approccio storico-ricostruttivo con quello più spiccatamente propositivo, il testo di Vitale si situa a pieno titolo tra i lavori della “scuola” decostruttiva progressista, intendendo con questa espressione quel filone di studi derridiani – di cui Rodolphe Gasché è probabilmente il nume tutelare – impegnati a manifestare fedeltà metodologica alla decostruzione, tramite un’espansione della sua area di operatività. Dopotutto il volume di Vitale, come si vedrà, cerca di assecondare quello che fu l’auspicio stesso di Derrida: preservare la singolarità del gesto decostruttivo tradendone però, di volta in volta, i limiti epistemici.

Questa fedeltà si concretizzerà allora in una chiarificazione delle tesi fondamentali della decostruzione, immediatamente associate, e messe alla prova, di fronte alla possibilità di trovarne riscontri in altri ambiti del sapere. Per Vitale, in particolar modo, si tratta di porre il fulcro del suo lavoro decostruttivo intorno alla nozione vita, intesa in senso biologico. Il fine è quello di mostrare come, dietro alle più gettonate dicotomie concettuali che definiscono l’ambito del vivente, si nasconda una concezione più accurata, e scientificamente comprovabile, della nozione di vita. Una serie di domande paiono perciò scandire l'intera argomentazione: prima di tutto, è possibile rintracciare nell’opera di Derrida un discorso coerente inerente al concetto biologico di vita? Se sì, quale significato acquista alla luce dei concetti chiave della decostruzione (“archi-traccia”, “scrittura”, “différance” e “supplemento”)? Quali sono gli autori a cui Derrida ricorre per elaborare una nozione di vita declinata in ottica biologico-decostruttiva? E, in ultima istanza, è possibile corroborare la decostruzione del discorso metafisico tradizionale – intorno al tema della vita – conferendo alle conclusioni filosofiche un fondamento concreto radicato nelle teorie biologiche contemporanee?

L’obiettivo di Biodeconstruction è pertanto quello di mostrare in che modo, nonostante l’apparentemente esigua attenzione dedicata da Derrida al concetto di vita, il peso di quest’ultimo non sia affatto trascurabile. La sua consistenza è difatti apprezzabile, in primis, a livello della sua collocazione strategica all’interno del poderoso corpus derridiano. Indizi significativi dell’importanza di questo concetto sono rintracciabili nel corso dell’intera opera derridiana, da L’introduzione all’“origine della geometria” sino all’ultima intervista rilasciata da Derrida per Le monde, Apprendre à vivre enfin – senza escludere, d’altro canto, testi “canonici” quali Della grammatologia e La Carte postale. Ma il vero asso nella manica di Biodeconstruction, grazie al quale l’autore consolida la tenuta della sua ipotesi interpretativa, è costituito dal seminario inedito La vie la mort, ciclo di lezioni tenutesi nel 1975 presso l’École Normale. Come vedremo rapidamente, la close reading di queste sedute favorisce una riorganizzazione complessiva della concezione derridiana della vita, maturata gradualmente lungo le direttrici fornite da alcuni autori di riferimento (Husserl, Freud ed Hegel). In più, costituendo probabilmente un unicum nella produzione derridiana, La vie la mort si addentra nel ginepraio della definizione della vita biologica, affrontandone di petto specialismi scientifici e asperità concettuali.

Infine, a fungere da cornice a quest’ambizioso lavoro di scavo biodecostruttivo, è possibile osservare la presenza persistente di un obiettivo polemico. Vitale attacca esplicitamente l’idea promossa da una certa ala del pensiero biopolitico (il cui portavoce principale è Roberto Esposito). Secondo Esposito – peraltro in affinità rispetto alle tesi dell’Agamben di Homo sacer – la decostruzione sarebbe condannata, da intime ragioni teoretiche, a toccare soltanto tangenzialmente la problematica dello statuto della nozione di vita, intesa come bìos. Secondo quanto afferma Esposito in più luoghi, la concezione derridiana riposerebbe su di una prospettiva “mortifera” della vita che, invece di concepire il bìos in termini energetico-affermativi, lo situerebbe all’orizzonte di una filosofia della finitudine. In questa misura, stando a tali rilievi critici, la riflessione di Derrida perseguirebbe la vocazione heideggeriana (anti-vitalistica e antropocentrata) dell’essere-per-la-morte, contrapponendosi di fatto a tutte quelle posizioni capaci, al contrario, di porre la vita al di là dello spettro semantico della morte.

Ora, secondo Vitale questa lettura è priva di fondamento e può essere destituita agevolmente attraverso una ricostruzione dettagliata dell’itinerario derridiano. Il primo capitolo di Biodeconstruction svolge esattamente questa funzione preparatoria, per mostrare come la nozione di archi-scrittura, elaborata per la prima volta ne L’introduzione a “l’origine della geometria” (1962) in un contesto esplicitamente fenomenologico, ci apra già alla problematica del vivente. Quella del vivente, addirittura, legandosi alla tematica della scrittura, assurgerebbe a motivo scatenante del discorso decostruttivo in quanto tale.

La fenomenologia di Husserl, come sappiamo da Derrida, ha avuto il merito di scoprire la legge dell’«iterabilità»; vale a dire la dinamica che presiede alla produzione di ogni costrutto ritenzionale e che, dunque, funge da condizione di possibilità per la costituzione di ogni tipologia di coscienza, tanto individuale quanto collettiva. La possibilità generale di iscrizione, che Derrida chiama archi-scrittura, determina in altre parole l’istituzione delle cosiddette idealità oggettive, la cui proprietà essenziale è appunto quella di durare (differirsi) e di diffondersi (differenziarsi) semper et ubique. Eppure, come sottolinea giustamente Vitale sulla scorta di Derrida, la posizione di Husserl rimane vittima di una genesi fittizia, saldata com’è a un presente vivente inerte e istantaneo, da cui de facto non potrebbe scaturire alcunché. In un certo senso, quindi, Husserl scopre malgré lui il funzionamento della traccia, pretendendo di individuarne l’origine in un’identità egologica già data. Per tale ragione Derrida – e Vitale lo evidenzia bene a partire da una nota a piè di pagina de L’introduzione – azzarda di potenziare e di rendere giustizia alla scoperta husserliana della traccia, estendendone considerevolmente l’area di operatività genetico-trascendentale. Secondo Vitale questo tentativo di generalizzazione della dinamica della traccia trova la sua autentica ragion d’essere, nonché la sua finalità ultima, nel trasferimento della questione del trascendentale da un’ottica ristrettamente soggettivistica a una prospettiva genetico-strutturale che fa del vivente, del bìos, la sede di ogni condizione d’insorgenza.

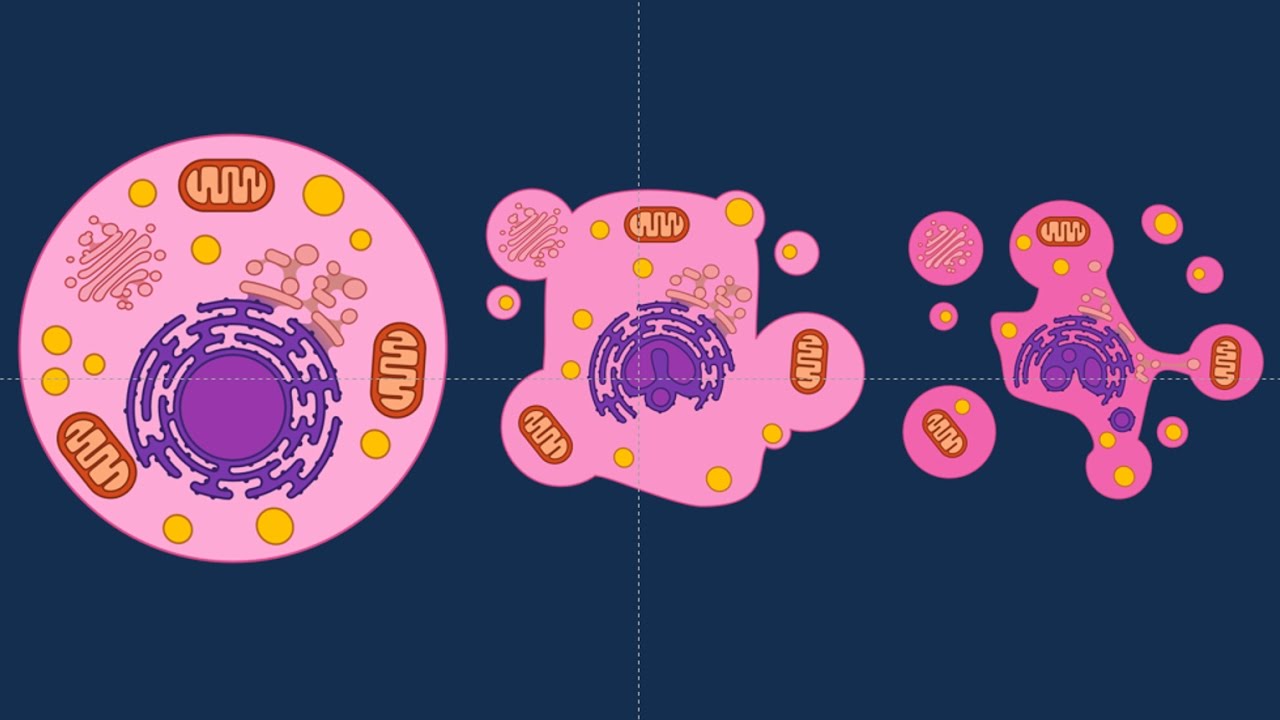

È la coscienza stessa a emergere dalla struttura scritturale del vivente: in Freud e la scena della scrittura (1966), e successivamente in Della grammatologia (1967), Derrida spiega come l’origine della memoria, e dunque della struttura generale della psiche, debbano essere fatte risalire a un processo differenziale di iscrizione non accessorio e, soprattutto, decisamente più ampio rispetto a quello individuato da Husserl. La coscienza è, precisamente, l’effetto complesso di una relazione differenziale tra forze dialetticamente legate; tra forze di effrazione e forze di resistenza o di messa in riserva. Si tratta qui di un’«economia generale» della morte, intesa come perenne differimento della minaccia di morte; una dialettica, questa, che esibisce pertanto motivazioni vitalistiche ed evoluzionistiche incomparabilmente più profonde ed estese rispetto a quelle meramente soggettivistiche. Quella della coscienza è una genesi che sorge a seguito di una lotta per la sopravvivenza, e che si struttura dunque come momento o «specifica manifestazione di una particolare forma di vita» (p. 16).

In un certo senso la posizione di Husserl è qui capovolta: installandoci ora all’interno di un programma generale di sopravvivenza, immanente alla vita biologica, l’uomo – e quindi la coscienza – va inteso come «una fase o un’articolazione nella storia della vita» (p. 21). Questa storia evolutiva è una scrittura generale, un testo (grammè) che in quanto vivente – come sostiene Leroi-Gourhan ne Il gesto e la parola – è riuscito a riprodursi e a sopravvivere sulla base di programmi sempre più complessi. I procedimenti di esteriorizzazione e di archiviazione mnestica le sono quindi strettamente correlati, dato che risultano immediatamente finalizzati alla salvaguardia della vita – in qualità di tracce che sopravvivono alla morte. Che siano dunque informazioni genetiche veicolate da codici chimici, piuttosto che testi scritti culturalmente prodotti, Derrida individua un unico processo, in grado di presiedere congiuntamente alla loro genesi: null’altro al di fuori della vita biologica intesa come différance e come archi-scrittura. La consueta separazione tra natura e cultura, tra evoluzione biologica ed evoluzione tecnica è quindi una distinzione che riposa su una differenza di grado e di complessità, mai su di una partizione d’essenza.

«A questo punto – afferma Vitale – è necessario pensare l’archi-scrittura come la strutturale condizione di possibilità della vita del vivente, la cui genesi risponde alle leggi evolutive e, in ultimo, alla legge di sopravvivenza in un ambiente. In particolare, noi dobbiamo pensare l’archi-scrittura come la condizione di possibilità della costituzione del sistema nervoso di tutte le forme di vita animale e non soltanto dell’essere umano; una condizione che nel corso dell’evoluzione – della storia della vita come différance – è articolata e specificata da differenti gradi di complessità, in termini di organizzazione e funzione» (pp. 25-26, trad. nostra)

Trasferendosi nuovamente da Hegel a Jacob, Derrida rileva un’intima ambiguità connaturata al discorso biologico di Jacob: le sue affermazioni intorno al programma genetico veicolato dal DNA, da un lato, paiono liberare la nozione di vita dallo schema teleologico-ilomorfico di matrice aristotelica; dall’altro, finiscono per riproporlo e rafforzarlo, innalzandolo al livello della formulazione scientifica non vaga. In realtà, evidenzia Derrida, questo accade perché il tentativo di Jacob è ancora intriso di elementi metafisici. Nel tentativo di distinguere – ad esempio – il funzionamento della memoria genetica della specie da quello della memoria nervosa dell’individuo, Jacob tradisce mire aristotelico-logocentriche. Dire che la memoria genetica, guidata dal programma codificato nel DNA, sia del tutto impermeabile rispetto agli eventi contingenti che colpiscono l’individuo – esposto pericolosamente al caso e alla minaccia degli agenti esterni – significa in effetti misconoscere tutta una serie di fenomeni differenziali, quali le mutazioni e le trasmissioni ereditarie dei caratteri acquisiti. Semmai, insiste Derrida, tra queste due tipologie di memorie, tra questa supposta dimensione interna del programma genetico e la dimensione esterna dell’individuo empirico, vigerà una relazione di continuità differenziale per cui la memoria nervosa è l’effetto, la specializzazione o lo sviluppo evolutivo, di una memoria biologica più generale che è il vivente in quanto tale (pp. 62-63).

Trasferendosi nuovamente da Hegel a Jacob, Derrida rileva un’intima ambiguità connaturata al discorso biologico di Jacob: le sue affermazioni intorno al programma genetico veicolato dal DNA, da un lato, paiono liberare la nozione di vita dallo schema teleologico-ilomorfico di matrice aristotelica; dall’altro, finiscono per riproporlo e rafforzarlo, innalzandolo al livello della formulazione scientifica non vaga. In realtà, evidenzia Derrida, questo accade perché il tentativo di Jacob è ancora intriso di elementi metafisici. Nel tentativo di distinguere – ad esempio – il funzionamento della memoria genetica della specie da quello della memoria nervosa dell’individuo, Jacob tradisce mire aristotelico-logocentriche. Dire che la memoria genetica, guidata dal programma codificato nel DNA, sia del tutto impermeabile rispetto agli eventi contingenti che colpiscono l’individuo – esposto pericolosamente al caso e alla minaccia degli agenti esterni – significa in effetti misconoscere tutta una serie di fenomeni differenziali, quali le mutazioni e le trasmissioni ereditarie dei caratteri acquisiti. Semmai, insiste Derrida, tra queste due tipologie di memorie, tra questa supposta dimensione interna del programma genetico e la dimensione esterna dell’individuo empirico, vigerà una relazione di continuità differenziale per cui la memoria nervosa è l’effetto, la specializzazione o lo sviluppo evolutivo, di una memoria biologica più generale che è il vivente in quanto tale (pp. 62-63).