Alla ricerca del reale perduto (Mimesis, 2016) è l’ultimo libro di Alain Badiou; titolo ostentatamente evocativo, e chiaro proprio in forza del riferimento all’evocazione. Se non fosse che, anche solo per un vago e sterile (o probabilmente no) principio d’associazione, ancor prima di addentrarsi nella lettura del testo, si è come costretti a pensare contemporaneamente a ciò che di altro l’evocazione porta con sé, alla sua necessaria e conseguente implicazione, e così il pensiero scorrendo tra i ricordi sostituisce quel perduto in un forse più appropriato ritrovato. Semplici associazioni mentali, s’è detto, sino a quando, a fine lettura, si scopre in effetti una certa corrispondenza tra queste e il contenuto effettivo del testo. L’eterno equivoco che un simile titolo corre il rischio di perpetuare è quello di confondere il risultato della ricerca con la ricerca stessa, ovvero di produrre un discorso su ciò che si è perso quando in realtà lo si è già trovato, elidendo in tal modo i confini della classica distinzione agostiniana tra quo eundum est e qua eundum est.

Alla ricerca del reale perduto (Mimesis, 2016) è l’ultimo libro di Alain Badiou; titolo ostentatamente evocativo, e chiaro proprio in forza del riferimento all’evocazione. Se non fosse che, anche solo per un vago e sterile (o probabilmente no) principio d’associazione, ancor prima di addentrarsi nella lettura del testo, si è come costretti a pensare contemporaneamente a ciò che di altro l’evocazione porta con sé, alla sua necessaria e conseguente implicazione, e così il pensiero scorrendo tra i ricordi sostituisce quel perduto in un forse più appropriato ritrovato. Semplici associazioni mentali, s’è detto, sino a quando, a fine lettura, si scopre in effetti una certa corrispondenza tra queste e il contenuto effettivo del testo. L’eterno equivoco che un simile titolo corre il rischio di perpetuare è quello di confondere il risultato della ricerca con la ricerca stessa, ovvero di produrre un discorso su ciò che si è perso quando in realtà lo si è già trovato, elidendo in tal modo i confini della classica distinzione agostiniana tra quo eundum est e qua eundum est.

Ma in cosa consiste questo sempre sottratto, che sembrerebbe tuttavia un già da sempre ritrovato, di cui parla Badiou? Il filosofo lo spiega nell’introduzione con una lapidaria constatazione: «Dobbiamo preoccuparci costantemente del reale, obbedirgli, dobbiamo comprendere che non si può fare nulla contro il reale» (p. 7). Il reale dunque, principio d’inemendabilità che per Badiou si presenta subito come «fonte di imposizione, figura di una legge ferrea» (p. 7) da cui non si può prescindere, presieduta dalle regole auree dell’economia, che del reale stesso si fa garante. Questa la base dalla quale può scaturire la domanda filosofica sul reale, che si presenta però sotto una forma particolare, tale da contenere già in sé la propria risposta; il gioco delle circolarità inaugurato dal titolo prosegue qui a livello teoretico nel momento in cui non ci si interroga preliminarmente sulla esistenza o su una possibile definizione fondativa di ciò che chiamiamo reale, ma ci si chiede solo se esso, assunto implicitamente come condizione preliminare necessaria, possa darsi «se non in quanto base di un’imposizione» che esiga solo in ogni circostanza una «sottomissione piuttosto che un’invenzione» (p. 7). Si può comprendere già da qui perché in fondo questo reale di cui si invoca la scomparsa non è mai stato veramente perso: fare della questione del reale non un problema che investe la sua legittimità o la sua possibilità, ma solo la sua origine. Il nostro avere a che fare con una realtà, del mondo e delle cose, non è messo in discussione nella prospettiva dell’autore; il nodo teorico risiede invece nella possibilità di pensare, platonicamente, un vero reale, al di là del volto mistificatore e fallace rappresentato dalla presunta realtà del contesto economico-politico attuale. Si tratta, prosegue Badiou, di «sapere se, dato un discorso secondo il quale il reale genera una costrizione, si possa, o non si possa, modificare il mondo in maniera tale che si presenti un’apertura, prima invisibile, attraverso la quale si possa sfuggire a questa costrizione pur senza negare che esistano sia il reale sia la costrizione» (p. 10).  L’affermazione mette ora in mostra, nel punto più denso della teorizzazione, l’artificio concettuale che prima appariva solo dal meccanismo a effetto messo in moto dal titolo; in queste parole, in effetti, si può rintracciare quel fondamento necessario di cui si promuove la ricerca, che, se posto attraverso l’impossibilità di negarne la realtà e la costrittività, si presenta già da sempre come un originariamente già dato, una base per un reale già da sempre a disposizione, che occupa una posizione per cui si può già da sempre trovarlo: un reale che probabilmente non può dunque dirsi realmente perduto. La questione si risolverebbe, in un certo modo, solo in un problema di posizionamento: dopo aver detto che il punto non sta nell’interrogarsi sulle condizioni di possibilità della realtà, ma solo sulla necessità di trovare quella vera rispetto a quella apparente nella quale ci troveremmo, la mossa successiva è quella di rintracciare dove e come questo nuovo, autentico accesso al reale può darsi. Qui Badiou ripropone la sua prospettiva filosofica di fondo, caratterizzata dalla centralità data al concetto di evento, quella modalità inedita «che ci costringe a decidere una nuova maniera d’essere» (1994, p. 40) che assume la forma particolare di un incontro. Come già riguardo alla formulazione di una nuova base di legittimità per un pensiero etico e per una ridefinizione del fenomeno amoroso, anche l’incontro con la realtà si instaura essenzialmente grazie a un processo di ricollocazione, di un radicamento al livello della situazione, dove si può «approcciare il reale in un processo ogni volta singolare» (p. 15).

L’affermazione mette ora in mostra, nel punto più denso della teorizzazione, l’artificio concettuale che prima appariva solo dal meccanismo a effetto messo in moto dal titolo; in queste parole, in effetti, si può rintracciare quel fondamento necessario di cui si promuove la ricerca, che, se posto attraverso l’impossibilità di negarne la realtà e la costrittività, si presenta già da sempre come un originariamente già dato, una base per un reale già da sempre a disposizione, che occupa una posizione per cui si può già da sempre trovarlo: un reale che probabilmente non può dunque dirsi realmente perduto. La questione si risolverebbe, in un certo modo, solo in un problema di posizionamento: dopo aver detto che il punto non sta nell’interrogarsi sulle condizioni di possibilità della realtà, ma solo sulla necessità di trovare quella vera rispetto a quella apparente nella quale ci troveremmo, la mossa successiva è quella di rintracciare dove e come questo nuovo, autentico accesso al reale può darsi. Qui Badiou ripropone la sua prospettiva filosofica di fondo, caratterizzata dalla centralità data al concetto di evento, quella modalità inedita «che ci costringe a decidere una nuova maniera d’essere» (1994, p. 40) che assume la forma particolare di un incontro. Come già riguardo alla formulazione di una nuova base di legittimità per un pensiero etico e per una ridefinizione del fenomeno amoroso, anche l’incontro con la realtà si instaura essenzialmente grazie a un processo di ricollocazione, di un radicamento al livello della situazione, dove si può «approcciare il reale in un processo ogni volta singolare» (p. 15).

Prende così l’avvio, con questo percorso diagonale, un viaggio sul sentiero, presuntivamente interrotto, che conduce a quella sorta di disvelamento ultimo, a quell’incontro in cui il reale si mostrerebbe per ciò che è, rivelandosi attraverso tre momenti costitutivi che dell’incontro ne definiscono la natura. Il primo, rifacendosi all’episodio della morte in scena di Molière, delinea la forma preliminare dell’incontro come processo di smascheramento e divisione. La morte, reale, di Molière mentre recita il Malato immaginario crea «una sorta di attrito del tutto particolare tra il reale e la finzione» (p. 19) capace di ristabilire, dialetticamente, il primato del primo nei confronti del secondo; l’effetto di finzione della recitazione viene squarciato per mezzo della violenza del reale, che fa, paradossalmente, di un malato immaginario un morto reale. Il reale, ancora molto platonicamente, è pensato come «crollo di una finzione» (p. 20), come disinfestante per l’apparenza, che fornisce la maschera al reale e lo divide, creandone il suo sembiante polimorfo e illusorio.

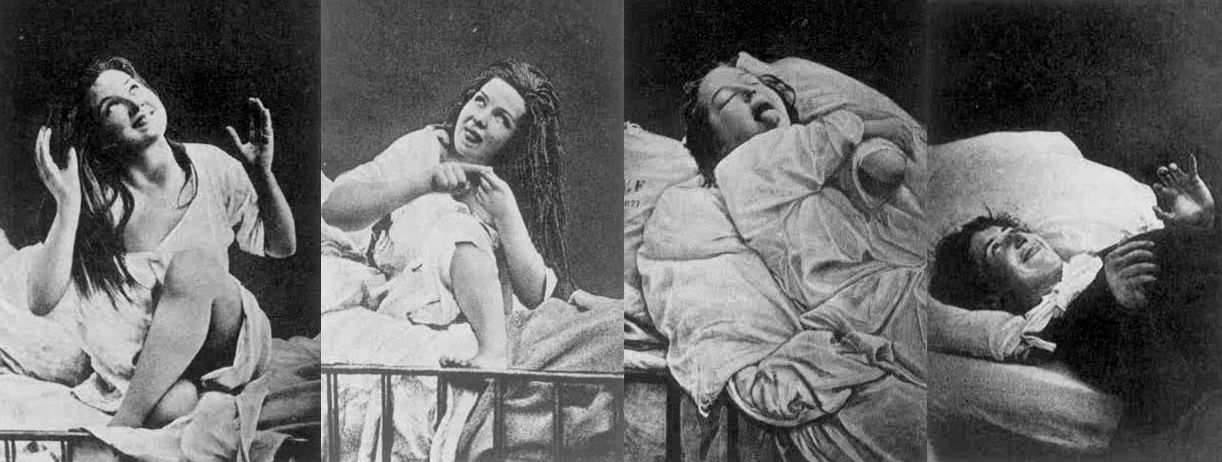

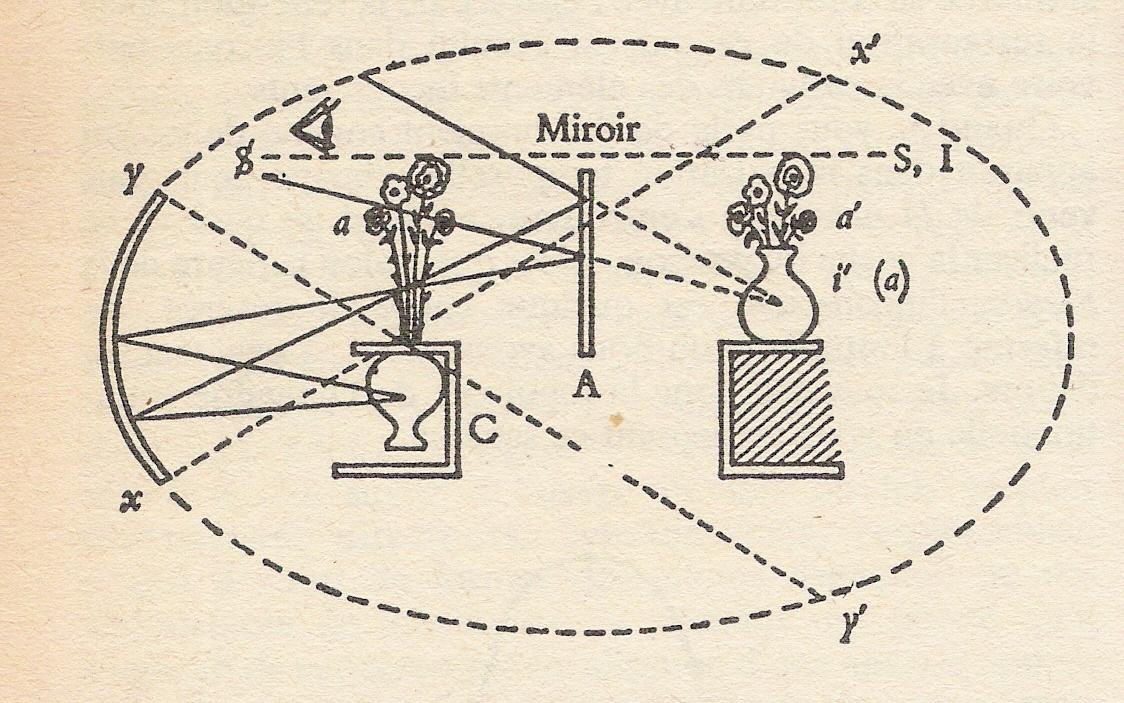

Il secondo momento permette un avvicinamento al reale per mezzo di un incontro teoretico. Utilizzando la definizione, in verità solo una delle varie possibili, che Lacan fornisce del concetto di reale come impasse della formalizzazione, Badiou spiega che l’accesso a esso avviene nel momento in cui si pone la sua condizione di possibilità proprio dove questa andrebbe a costituire la sua negazione, vale a dire nell’impossibilità: «il numero infinito come impossibile è il reale dell’aritmetica» (p. 28), afferma con un esempio matematico. La formalizzazione della realtà, la sua condizione di realizzabilità, è sempre frutto di un suo punto di informalizzabilità; ecco perché se l’affermazione del reale come formalizzazione risiede nel momento dell’impasse questa sarà sempre anche in parte la distruzione di questa formalizzazione. In termini lacaniani l’idea potrebbe tradursi così: eliminare quel tanto di immaginario e di simbolico ‒ la «formalizzazione sostanziale della nostra esistenza» (p. 31) ‒ che impedisce di conquistare quel punto di impossibile che è il reale; gesto teorico interessante, ma che alleggerisce non di poco l’essenziale distinzione, prevista dallo stesso Lacan, tra reale e realtà, distinzione che in certo modo ripropone un altro celebre parallelismo, quello tra significante e significato; ma come il significante ‒ il senso ‒ non si risolve integralmente nel significato, anzi lo eccede, in quanto non solo sua semplice manifestazione ma anche sua fonte di produzione, così il reale, trovandosi allo stesso tempo dentro e fuori la simbolizzazione, dentro ma costitutivamente fuori dalla parola e dal soggetto, non pone le basi per la costruzione della realtà di quest’ultimo, «giacché il reale non attende, e non attende il soggetto, […] Ma è lì, identico alla sua esistenza, rumore in cui si può tutto intendere, e pronto a sommergere dei suoi bagliori quel che “il principio di realtà” vi costruisce sotto il nome di mondo esterno» (2002, p. 380).

Il terzo e ultimo momento dà accesso al reale attraverso la poesia, quel luogo linguistico che «estorce alla lingua un punto reale impossibile da dire» (p. 37). Le ceneri di Gramsci di Pasolini fornirebbe l’esempio artistico per eccellenza sull’interrogarsi del reale della storia. Inevitabilmente, trattandosi di Gramsci, il reale è quello del comunismo come possibilità irrealizzata, divenuta cenere appunto, le cui forme, storico-politiche e sociali, assumono la maschera grottesca del divertissement. Essa rappresenterebbe quella disperata passione d’essere nel mondo, senza realizzarlo, senza comprenderlo come prodotto d’una Storia che, nonostante se stessa, può lavorare ancora per noi, nella prospettiva di una nuova «dialettica affermativa» (p. 50), per cui la rinuncia «alla fede in un lavoro della storia che sarebbe di per sé stesso strutturalmente orientato verso l’emancipazione» consente anche di «continuare ad affermare che è certamente nel punto di impossibile di tutto ciò che si situa la possibilità dell’emancipazione» (p. 48)

La chiusura di questa tripartizione porta Badiou a concludere, dialetticamente, che il viaggio non è però concluso. Si tratta di puntare più in alto, iperuranicamente alla «ricerca di ciò che di reale vi è nel reale» (p. 52).

di Enrico Zimara

Bibliografia

Badiou, A. (1994). L’etica. Saggio sulla coscienza del male (1993). Parma: Nuova Pratiche Editrice.

Lacan J. (2002) Risposta al commento di Jean Hyppolite sulla «Verneinung» di Freud, in Scritti, vol. I (1966). Torino: Giulio Einaudi editore.

Sul problema del realismo in filosofia tanto si è detto negli ultimi anni da renderlo un tema inflazionato. Non di meno, è innegabile che la svolta realista sia uno degli eventi più importanti per la filosofia contemporanea dell’ultimo decennio, ed è quindi doveroso porre attenzione a quelle pubblicazioni che affrontano il tema del realismo in modo serio e ponderato.

Sul problema del realismo in filosofia tanto si è detto negli ultimi anni da renderlo un tema inflazionato. Non di meno, è innegabile che la svolta realista sia uno degli eventi più importanti per la filosofia contemporanea dell’ultimo decennio, ed è quindi doveroso porre attenzione a quelle pubblicazioni che affrontano il tema del realismo in modo serio e ponderato.

Lo sguardo della geometria richiede un addestramento al “vedere” matematico: l’esperienza ingenua e l’immediatamente percepito sono esclusi dall’orizzonte della conoscenza, per essere sostituiti da un contenuto sensibile che è già, in sé, un’astrazione. L’ideale è già nel sensibile, ma è necessario imparare a coglierlo: «la scrittura geometrica rende possibile un’esattezza nella misurazione del sensibile che nessuna osservazione dei corpi attorno a noi potrà mai offrire» (p. 69). I sensi sono, platonicamente, inaffidabili ma non nel senso che dobbiamo abbandonare il contenuto sensibile in favore di logoi astratti e puri nella loro idealità: «è dell’esperienza che vogliamo dar conto. È che da soli i sensi non possono decidere casi in un tribunale» (p. 71). La sensibilità non è più recuperata, come in Aristotele, attraverso un atteggiamento passivo, che vorrebbe il mondo come “naturalmente” auto-offerentesi ai nostri sensi, ma attraverso un atteggiamento attivo, «di chi alla natura si accosta con domande precise e mezzi sufficienti per piegarla a risponderci» (p. 74). L’esperienza non è un punto di partenza assoluto, ma un costrutto, un dato risultato, che si innesta nella nostra dimostrazione per corroborarne le conclusioni. «Non si parte dal particolare – o meglio, non si può non considerarlo all’inizio, ma come uno scalino da buttare dopo che ci ha aperto una visione, perché il particolare nel frattempo è divenuto il caso di un concetto» (pp. 75-76). L’esperienza è momento fondamentale della scienza nella misura in cui, nell’idealità che essa contiene, ci permette un accesso all’universalità del concettuale: «come si vede, l’esperienza in senso galileiano – le “sensate esperienze” – è antiempirista» (p. 76).

Lo sguardo della geometria richiede un addestramento al “vedere” matematico: l’esperienza ingenua e l’immediatamente percepito sono esclusi dall’orizzonte della conoscenza, per essere sostituiti da un contenuto sensibile che è già, in sé, un’astrazione. L’ideale è già nel sensibile, ma è necessario imparare a coglierlo: «la scrittura geometrica rende possibile un’esattezza nella misurazione del sensibile che nessuna osservazione dei corpi attorno a noi potrà mai offrire» (p. 69). I sensi sono, platonicamente, inaffidabili ma non nel senso che dobbiamo abbandonare il contenuto sensibile in favore di logoi astratti e puri nella loro idealità: «è dell’esperienza che vogliamo dar conto. È che da soli i sensi non possono decidere casi in un tribunale» (p. 71). La sensibilità non è più recuperata, come in Aristotele, attraverso un atteggiamento passivo, che vorrebbe il mondo come “naturalmente” auto-offerentesi ai nostri sensi, ma attraverso un atteggiamento attivo, «di chi alla natura si accosta con domande precise e mezzi sufficienti per piegarla a risponderci» (p. 74). L’esperienza non è un punto di partenza assoluto, ma un costrutto, un dato risultato, che si innesta nella nostra dimostrazione per corroborarne le conclusioni. «Non si parte dal particolare – o meglio, non si può non considerarlo all’inizio, ma come uno scalino da buttare dopo che ci ha aperto una visione, perché il particolare nel frattempo è divenuto il caso di un concetto» (pp. 75-76). L’esperienza è momento fondamentale della scienza nella misura in cui, nell’idealità che essa contiene, ci permette un accesso all’universalità del concettuale: «come si vede, l’esperienza in senso galileiano – le “sensate esperienze” – è antiempirista» (p. 76).

L’affermazione mette ora in mostra, nel punto più denso della teorizzazione, l’artificio concettuale che prima appariva solo dal meccanismo a effetto messo in moto dal titolo; in queste parole, in effetti, si può rintracciare quel fondamento necessario di cui si promuove la ricerca, che, se posto attraverso l’impossibilità di negarne la realtà e la costrittività, si presenta già da sempre come un originariamente già dato, una base per un reale già da sempre a disposizione, che occupa una posizione per cui si può già da sempre trovarlo: un reale che probabilmente non può dunque dirsi realmente perduto. La questione si risolverebbe, in un certo modo, solo in un problema di posizionamento: dopo aver detto che il punto non sta nell’interrogarsi sulle condizioni di possibilità della realtà, ma solo sulla necessità di trovare quella vera rispetto a quella apparente nella quale ci troveremmo, la mossa successiva è quella di rintracciare dove e come questo nuovo, autentico accesso al reale può darsi. Qui Badiou ripropone la sua prospettiva filosofica di fondo, caratterizzata dalla centralità data al concetto di evento, quella modalità inedita «che ci costringe a decidere una nuova maniera d’essere» (1994, p. 40) che assume la forma particolare di un incontro. Come già riguardo alla formulazione di una nuova base di legittimità per un pensiero etico e per una ridefinizione del fenomeno amoroso, anche l’incontro con la realtà si instaura essenzialmente grazie a un processo di ricollocazione, di un radicamento al livello della situazione, dove si può «approcciare il reale in un processo ogni volta singolare» (p. 15).

L’affermazione mette ora in mostra, nel punto più denso della teorizzazione, l’artificio concettuale che prima appariva solo dal meccanismo a effetto messo in moto dal titolo; in queste parole, in effetti, si può rintracciare quel fondamento necessario di cui si promuove la ricerca, che, se posto attraverso l’impossibilità di negarne la realtà e la costrittività, si presenta già da sempre come un originariamente già dato, una base per un reale già da sempre a disposizione, che occupa una posizione per cui si può già da sempre trovarlo: un reale che probabilmente non può dunque dirsi realmente perduto. La questione si risolverebbe, in un certo modo, solo in un problema di posizionamento: dopo aver detto che il punto non sta nell’interrogarsi sulle condizioni di possibilità della realtà, ma solo sulla necessità di trovare quella vera rispetto a quella apparente nella quale ci troveremmo, la mossa successiva è quella di rintracciare dove e come questo nuovo, autentico accesso al reale può darsi. Qui Badiou ripropone la sua prospettiva filosofica di fondo, caratterizzata dalla centralità data al concetto di evento, quella modalità inedita «che ci costringe a decidere una nuova maniera d’essere» (1994, p. 40) che assume la forma particolare di un incontro. Come già riguardo alla formulazione di una nuova base di legittimità per un pensiero etico e per una ridefinizione del fenomeno amoroso, anche l’incontro con la realtà si instaura essenzialmente grazie a un processo di ricollocazione, di un radicamento al livello della situazione, dove si può «approcciare il reale in un processo ogni volta singolare» (p. 15).