-

-

L’ornamento. «Cahiers philosophiques» n. 162/3

Recensioni / Febbraio 2022Il tema dell’ornamento sta al centro del numero 162 dei Cahiers philosophiques, pubblicato da Vrin nel terzo trimestre del 2020. Il volume non pretende di offrire un’analisi sistematica del suo oggetto d’indagine: piuttosto, mimando la natura poliedrica e irriducibilmente ambigua dell’ornamento stesso, il numero di rivista mette in scena una serie di interventi in cui temi e problemi ritornano e variano da un contributo all’altro, affrontando la questione dell’ornamento da prospettive diverse, che talvolta s’intersecano, e partendo da casi sempre specifici e singolari.

Ad aprire il volume è l’articolo di Bernard Sève, in cui l’indagine viene condotta da un punto di vista ontologico. Una storia e teoria dell’ornamento a cavallo tra diciottesimo e diciannovesimo secolo è invece offerta da Claire Pacquet, la quale rivolge la propria attenzione alla querelle berlinese che ha visto tra i suoi protagonisti autori del calibro di Moritz e Goethe. Marie Schiele, con un testo sul panneggio in Aby Warburg, e Rémi Labrusse, con un intervento dedicato all’arabesque, in maniere diverse mostrano come l’ornamento possa andare a perturbare il regime rappresentativo occidentale. Il testo di Aurélie Ledoux si articola invece intorno a questioni di ordine politico. Il volume si chiude proponendo la traduzione in francese di alcuni testi classici sul tema: l’introduzione de Il senso dell’ordine di Ernst Gombrich (1979), in cui l’ornamento, inteso come pattern, viene indagato con strumenti psicologici e biologici, e due conferenze di William Morris, intitolate L’arte e i suoi produttori (1888) e Conferenza sulla collezione di pittura della scuola preraffaelita inglese (1891). Le traduzioni, realizzate da Laure Bordonaba, sono precedute da un suo commento introduttivo.

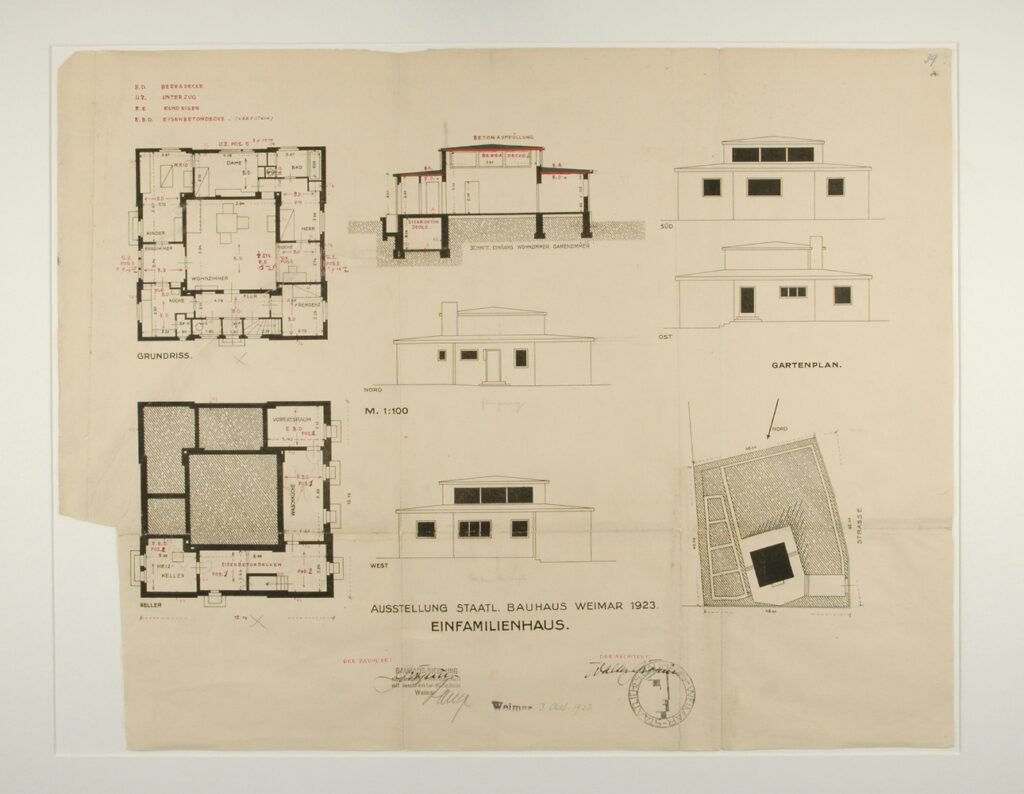

Come gli autori mostrano fin dalle prime pagine del volume, l’ornamento rifiuta non solo una definizione univoca, ma anche una collocazione chiara: pullulando, accidente fantasmatico separato dal suo supporto sostanziale, esso è in grado di migrare, andando a innestarsi nei più diversi contesti. Basti pensare alle grottesche, motivi ibridi di derivazione antico romana che mescolano il registro dell’umano, dell’animale, del vegetale e del geometrico (fig. 1), o alle arabesques, volute fitomorfe di origine islamica: soprattutto a partire dagli scavi di Ercolano (1738) e Pompei (1748), questi motivi ornamentali hanno avuto la capacità di circolare come vere e proprie formule di sapore warburghiano, andando a “infestare” le produzioni artistiche più disparate, dal disegno alla danza.

Proprio la capacità di attraversare i diversi linguaggi artistici fa dell’ornamento un elemento di straordinaria rilevanza nel mettere in discussione il paradigma moderno dell’autonomia dell’arte, come si evince dagli articoli di Sève e Pacquet. L’ornamento, “concetto transartistico” (p. 9 e ss.), evidenzia non solo la continuità tra pittura, scultura, musica, danza e così via, ma permette anche di ripensare i rapporti tra arte alta e arti applicate, mettendo in luce zone di fertile commistione (p. 25). Il tema è anche al centro delle preoccupazioni di William Morris (1834-1896), che individua proprio nell’ornamento l’area di intersezione tra le proprie posizioni politiche ed estetiche. Morris, unendo la militanza socialista all’attività artigianale presso il movimento Arts and Crafts, promuove una concezione secondo cui “tutta l’arte è ornamentale” poiché tutta l’arte – dalla minore alla maggiore – si dà nell’articolazione ad un ambiente. Il museo, “luogo melanconico” (p. 131), strappa invece l’opera alla vita. Portando avanti una critica d’ispirazione marxista all’industria e alla distruzione del fare artigianale, Morris pone l’ornamento al centro del proprio “pensiero ecologico” (p. 136): se il capitalismo si impernia su pratiche di separazione e parcellizzazione, l’ornamento, nozione relazionale, segnala invece l’essenziale giuntura tra arte e contesto. L’arte, per Morris, è “socialista per essenza” (p. 136): essendo ornamentale, essa è relazionale, e non può essere separata dal politico.

D’altro canto, proprio l’ambiguità che anima intimamente l’ornamento fa sì che esso possa essere letto anche in una chiave politica molto diversa. È ciò che viene evidenziato nell’articolo di Ledoux: partendo dalla tesi di Siegfried Kracauer su La massa come ornamento, in cui si rinviene un’omologia strutturale tra la parcellizzazione del lavoro nell’organizzazione tayloristica e le composizioni di ballerine che verranno poi esibite in maniera eminente dalle coreografie per cinema di Busby Berkeley, l’autrice analizza l’“impensato fascista” che può venire ad animare il motivo ornamentale. Qui, la massa umana che diviene ornamento è il correlato estetico dei modi di produzione capitalista: “la ballerina, come l’operaio” (p. 79), una volta sussunta nell’insieme perde il proprio valore individuale.

Raffaello Sanzio (attribuito): Calamaio con Apollo e le Muse (1584). The Friedsam Collection, Bequest of Michael Friedsam, 1931 Fenomeni come quello delle Tiller girls di fine Ottocento o delle Rockettes americane, in cui il corpo individuale sparisce e la sincronia dei movimenti dà vita a formazioni astratte, dall’apparenza quasi inorganica, ci permettono di volgere l’attenzione alla natura morfologica dell’ornamento. Aspetto poco esplicitato nel volume, il carattere anzitutto morfologico di ogni motivo ornamentale anima però implicitamente tutti gli interventi, in particolare quelli di Pacquet e Labrusse: si tratta, ad esempio, della “gratuità formale” delle arabesques (p. 58), “forme mute” che eccedono la figurazione (p. 59) e che, nella loro qualità puramente plastica, autonoma rispetto a significati e finalità estrinseche, quasi si configurano come astrazione ante litteram. L’arabesque, forma errante che, come ha notato Moritz, incarna il gesto che la traccia e sorge da una pulsione (un Trieb) di decorazione (pp. 34-38, 69), ha dunque carattere “capriccioso, arbitrario, non mimetico” (p. 33). Questa indulgenza formale, sganciata da ogni possibile dinamica di riferimento, denota il peculiare erotismo dell’ornamento: se già Goethe evidenziava la sensualità dell’arabesque (p. 33), non pare azzardato rinvenire qualcosa come un “sex appeal dell’inorganico” (secondo l’espressione benjaminiana recuperata da Mario Perniola) all’opera anche nelle formazioni delle chorus girls. Il luogo dell’erotico non è, qui, il corpo della singola ballerina; l’erotismo riguarda piuttosto la composizione nei suoi tratti irriconoscibili e inorganici, puramente morfologici.

La gratuità formale dell’ornamento si lega, evidentemente, alla questione della rappresentazione. Come mostrano Schiele e Labrusse, l’ornamento non sembra tanto negare il regime rappresentativo, quanto deviarlo dal suo interno: l’arabesque orientale, ad esempio, va a innestarsi nell’immaginario occidentale secondo la logica della hantise, in cui l’infestato e l’infestante non sono mai esenti da contaminazioni reciproche. È così che la perturbante alterità dell’arabesque, interiorizzata dall’Occidente, può introdurre una frattura nel regno dell’oggettività rappresentativa a cui l’immagine mimetica fa capo (p. 57). Anche nelle analisi che Warburg dedica a Botticelli sono proprio gli elementi secondari a creare uno spazio in cui è possibile il prodursi di novità stilistica. Le capigliature e più ancora i panneggi, “estensioni inorganiche dell’individuo” o “organi indolori” (p. 49), sono ornamenti espressivi nella misura in cui essi danno forma grafica all’interiorità del personaggio introducendo movimento nella sua figura; questi elementi, “margini della rappresentazione”, costituiscono delle “zone di sovversione in cui progressivamente si elaborano le trasformazioni di stile” (p. 44). Marginalità e minorità dell’ornamento si convertono così nel suo punto di forza, in ciò che ne fa un oggetto dal potere trasformativo se non addirittura sovversivo.

Tuttavia, la secondarietà stessa dell’ornamento può essere messa in questione – non per negarla tout court, quanto piuttosto per evidenziare come anche in questo caso la natura ambigua della dimensione ornamentale richieda una complicazione ulteriore. Si tratta dell’operazione teorica condotta da Sève nel suo testo. In prima battuta sembra possibile affermare semplicemente che “l’ornamento non esiste in sé, [poiché] ogni ornamento è ornamento di qualcosa che lo precede ed è da esso indipendente” (p. 11): la sua secondarietà ontologica appare tanto più evidente qualora si considerino oggetti come le cornici (di cui basamenti, piedistalli, paratesti e così via non costituiscono che delle variazioni). La cornice presenta il quadro; il parergon, soglia ornamentale, permette di accedere all’opera (all’ergon). In questo senso, la secondarietà dell’ornamento risponde anzitutto alla funzione transitiva di presentazione. Eppure, come nota Sève, ci sono casi in cui l’ontologia dell’ornamento si rovescia ed esso diviene elemento “primo”, intransitivo, pura manifestazione di sé. Casi del genere possono essere osservati nel dominio del vivente, se si sceglie di adottare una prospettiva antiutilitarista: autori come Roger Caillois e Jacques Dewitte permettono di guardare a certe forme e colori animali come a casi in cui in natura si dà una dépense formale, un eccesso che non risponde a valori ed esigenze estrinseche (fig. 2). L’ornamento, qui, è quell’auto-presentazione, quell’esuberante manifestazione priva di destinatario (l’unadressierte Erscheinung di Adolf Portmann) che caratterizza anche alcuni motivi ornamentali realizzati dall’uomo: per usare le parole di Caillois, citate da Sève, si tratterebbe di comprendere “i quadri dei pittori come la varietà umana delle ali delle farfalle” (p. 22). Ancora una volta, la marginalità dell’ornamento cambia di segno e viene ad esibire una forza dirompente, seppur sottile: concetto non solo “transartistico”, capace di attraversare i confini tra le diverse arti, l’ornamento appare ora in grado di superare anche il partage tra natura e cultura (p. 23), nell’ottica di una comune e pervasiva profusione di forme.

di Alice Iacobone

-

Il corpo del pensiero. Derrida e Adami

Sconfinamenti, Serial / Marzo 2020È stato lo stesso Derrida a spiegare le circostanze che lo hanno condotto a incontrare Valerio Adami e ad avviare con lui un buon rapporto: «Un giorno, il mio amico Jacques Dupin, che lavorava per Maeght, mi propose di collaborare con un pittore a un’opera in comune, una serigrafia che mescolasse il tratto, la pittura e la scrittura. […] Qualche mese più tardi, Jacques ha avuto l’idea di associarmi a Valerio Adami. […] Nel 1975, Dupin mi ha portato dei cataloghi e io sono rimasto subito colpito dalla forza, dall’energia del tratto, ma anche da un richiamo nel disegno – e anche nella pittura – ad altri tipi di scritture: letteraria, politica, “storica”. Assai presto ho notato l’esistenza, nella sua opera, di un certo rapporto sincopato con l’evento letterario o politico, con gli scritti di Joyce o Benjamin, con le rivoluzioni europee di questo secolo, la rivoluzione russa, quella di Berlino, ecc. Il tutto colto in modo ellittico, sincopato, in un tratto dalla forma molto singolare»

..

SCARICA PDF

-

Scrivere tra le pieghe. Nancy e Hantaï

Sconfinamenti, Serial / Febbraio 2017Tutto inizia con un duplice paradosso. Da una foto scattatagli da Antonio Semeraro nel 1994, il pittore Simon Hantaï ritaglia un particolare (che mostra le ginocchia, sformate e impolverate, dei propri pantaloni) e lo glossa sul retro con la scritta: «Ho passato la vita a quattro zampe. Scultura fatta dal corpo (Duchamp). Autoritratto, dunque». Se già questa, come immagine o sineddoche di sé, appare sorprendente, non lo è meno l’inclusione del particolare fotografico in un libro del filosofo Jean-Luc Nancy dal titolo Le Regard du portrait, accanto ad altre riproduzioni, quasi tutte di ritratti o autoritratti tradizionalmente intesi. Certo, considerando che il pittore ungherese ha dipinto gran parte delle proprie tele non su un cavalletto ma appoggiandole sul pavimento dell’atelier, si capisce in quale senso egli possa vedere nel dettaglio della foto un’immagine eloquente di se stesso. Da parte sua, Nancy prende sul serio tale definizione di ‘autoritratto’ perché si rende conto che, nell’arte contemporanea, la centralità dello sguardo della persona raffigurata si perde spesso a favore di più indirette rappresentazioni del soggetto, o di nuovi e imprevisti trattamenti «del sub e del getto (del supporto e della pittura)». In ogni caso, quando il filosofo si rivolge ad Hantaï per chiedergli l’autorizzazione a inserire nel proprio libro la foto dei pantaloni, probabilmente non immagina che la risposta positiva del pittore sarà all’origine di un carteggio fra loro destinato a durare anni e a essere pubblicato in due distinti volumi. Le lettere presentano un carattere personale e spontaneo ma, nel contempo, offrono utili spunti di riflessione. L’artista, infatti, è anche un lettore di testi filosofici, antichi e recenti, dunque in grado di dialogare senza imbarazzo col suo interlocutore. SCARICA IL PDF

A cura di:

Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes.

-

L’arte della similitudine. Foucault e Magritte

Sconfinamenti, Serial / Ottobre 2016 È piuttosto insolito incontrare, negli scritti di un pittore, riferimenti ai filosofi. Eppure, nell’ampio corpus di quelli redatti nel corso dei decenni da René Magritte, capita a volte di imbattersi nei nomi di Eraclito, Socrate, Platone, Descartes, Berkeley, Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Bergson, Bachelard, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty. Inoltre, anche se i testi dell’artista belga non sono certo di carattere filosofico, in alcuni di essi si può ravvisare un’originale riflessione sul linguaggio. Ricordiamo per esempio un celebre scritto illustrato del 1929, Les mots et les images, che contiene enunciati lapidari come i seguenti: «Un oggetto non è mai tanto legato al suo nome che non se ne possa trovare un altro che gli si adatti meglio»; «Un’immagine può prendere il posto di una parola in una proposizione»; «Tutto tende a far pensare che ci sia scarso rapporto tra un oggetto e ciò che lo rappresenta»; «A volte il nome di un oggetto può sostituire un’immagine»; «In un quadro, le parole sono della stessa sostanza delle immagini»; «Si vedono in un modo diverso le immagini e le parole in un quadro». Date queste premesse, non desta sorpresa il fatto che Magritte si sia affrettato a leggere un libro di Michel Foucault dal promettente titolo Les mots et les choses, senza farsi intimorire dalla mole e dalla complessità della trattazione. Resta strano, però, il fatto che, a poco più di un mese dall’uscita del volume, un pittore anziano e affermato come lui abbia sentito l’esigenza di scrivere a Foucault una lettera al fine di comunicargli le proprie idee su una questione specifica, ossia il tema della somiglianza. In effetti nel libro, riferendosi alla cultura del Cinquecento, il filosofo aveva evidenziato l’onnipresenza, in vari campi del sapere, dell’idea di somiglianza o similitudine...Scarica PDF

È piuttosto insolito incontrare, negli scritti di un pittore, riferimenti ai filosofi. Eppure, nell’ampio corpus di quelli redatti nel corso dei decenni da René Magritte, capita a volte di imbattersi nei nomi di Eraclito, Socrate, Platone, Descartes, Berkeley, Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Bergson, Bachelard, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty. Inoltre, anche se i testi dell’artista belga non sono certo di carattere filosofico, in alcuni di essi si può ravvisare un’originale riflessione sul linguaggio. Ricordiamo per esempio un celebre scritto illustrato del 1929, Les mots et les images, che contiene enunciati lapidari come i seguenti: «Un oggetto non è mai tanto legato al suo nome che non se ne possa trovare un altro che gli si adatti meglio»; «Un’immagine può prendere il posto di una parola in una proposizione»; «Tutto tende a far pensare che ci sia scarso rapporto tra un oggetto e ciò che lo rappresenta»; «A volte il nome di un oggetto può sostituire un’immagine»; «In un quadro, le parole sono della stessa sostanza delle immagini»; «Si vedono in un modo diverso le immagini e le parole in un quadro». Date queste premesse, non desta sorpresa il fatto che Magritte si sia affrettato a leggere un libro di Michel Foucault dal promettente titolo Les mots et les choses, senza farsi intimorire dalla mole e dalla complessità della trattazione. Resta strano, però, il fatto che, a poco più di un mese dall’uscita del volume, un pittore anziano e affermato come lui abbia sentito l’esigenza di scrivere a Foucault una lettera al fine di comunicargli le proprie idee su una questione specifica, ossia il tema della somiglianza. In effetti nel libro, riferendosi alla cultura del Cinquecento, il filosofo aveva evidenziato l’onnipresenza, in vari campi del sapere, dell’idea di somiglianza o similitudine...Scarica PDFA cura di:

Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes.

-

Una questione di scarpe. Derrida e Van Gogh

Sconfinamenti, Serial / Maggio 2016 Il capitolo finale del volume di Jacques Derrida La vérité en peinture reca l’etichetta Restitutions – de la vérité en pointure. Essa ovviamente implica un calembour sul titolo del libro: infatti i due termini peinture e pointure sono quasi omofoni, anche se si differenziano sul piano del significato, dato che il secondo indica in francese la misura di un paio di scarpe. Questo testo derridiano è costruito in maniera inusuale, ossia come un dialogo a più voci, in cui i parlanti restano indeterminati. Si inizia con qualcuno che osserva: «Non ricordo più chi diceva “non ci sono fantasmi nei quadri di Van Gogh”? Invece qui c’è proprio una storia di fantasmi». Per dimostrare ciò, Derrida mette a confronto due autorevoli interpretazioni di un dipinto dell’artista olandese che raffigura un paio di scarpe slacciate. Gli interpreti in questione, Heidegger da un lato e lo storico dell’arte americano Meyer Schapiro dall’altro, sono accomunati dal fatto di chiedersi a chi appartengano tali scarpe, quasi fosse necessario restituirle al legittimo proprietario. Per il filosofo tedesco, che evoca il dipinto nel saggio L’origine dell’opera d’arte, a essere in causa è senz’altro «un paio di scarpe da contadino». Ma poiché egli non ha indicato con precisione nel suo testo a quale fra i vari quadri di Van Gogh raffiguranti scarpe si riferisse, Schapiro glielo ha chiesto per via epistolare, appurando che si trattava dell’opera (databile alla seconda metà del 1886) che reca il numero 255 nel catalogo compilato da Jacob Baart de la Faille. Basta questo a Schapiro per dedurre che le calzature raffigurate nel quadro non appartenevano a un qualche contadino bensì al pittore stesso, che in quel periodo risiedeva in città, a Parigi...Scarica il PDF

Il capitolo finale del volume di Jacques Derrida La vérité en peinture reca l’etichetta Restitutions – de la vérité en pointure. Essa ovviamente implica un calembour sul titolo del libro: infatti i due termini peinture e pointure sono quasi omofoni, anche se si differenziano sul piano del significato, dato che il secondo indica in francese la misura di un paio di scarpe. Questo testo derridiano è costruito in maniera inusuale, ossia come un dialogo a più voci, in cui i parlanti restano indeterminati. Si inizia con qualcuno che osserva: «Non ricordo più chi diceva “non ci sono fantasmi nei quadri di Van Gogh”? Invece qui c’è proprio una storia di fantasmi». Per dimostrare ciò, Derrida mette a confronto due autorevoli interpretazioni di un dipinto dell’artista olandese che raffigura un paio di scarpe slacciate. Gli interpreti in questione, Heidegger da un lato e lo storico dell’arte americano Meyer Schapiro dall’altro, sono accomunati dal fatto di chiedersi a chi appartengano tali scarpe, quasi fosse necessario restituirle al legittimo proprietario. Per il filosofo tedesco, che evoca il dipinto nel saggio L’origine dell’opera d’arte, a essere in causa è senz’altro «un paio di scarpe da contadino». Ma poiché egli non ha indicato con precisione nel suo testo a quale fra i vari quadri di Van Gogh raffiguranti scarpe si riferisse, Schapiro glielo ha chiesto per via epistolare, appurando che si trattava dell’opera (databile alla seconda metà del 1886) che reca il numero 255 nel catalogo compilato da Jacob Baart de la Faille. Basta questo a Schapiro per dedurre che le calzature raffigurate nel quadro non appartenevano a un qualche contadino bensì al pittore stesso, che in quel periodo risiedeva in città, a Parigi...Scarica il PDFA cura di:

Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes.