-

-

La solidarietà in tempi difficili

Longform / Giugno 2022Che cos’è la solidarietà? Nel concetto si incontrano, come sappiamo, almeno due tradizioni distinte, quella rivoluzionaria della “fraternità” e quella cattolica della “carità”. L’una e l’altra alludono a un legame tra gli individui di tipo extracontrattuale, capace di fare in modo che l’attenzione disinteressata per il prossimo non risulti sacrificata a vantaggio della logica dello scambio. Appellarsi alla solidarietà significa ricordare che non è solo da considerazioni razionali rispetto allo scopo che è possibile dedurre le norme e le istituzioni in grado di offrire alle persone l’opportunità di condurre vite soddisfacenti e dignitose e di garantire al sistema democratico la possibilità di mantenere nel tempo condizioni accettabili di stabilità. Eppure, la solidarietà è divenuta una risorsa scarsa, che non si lascia rigenerare o ingrandire a piacimento. L’indebolimento progressivo delle pratiche simboliche che assicurano la solidarietà sociale, come i riti, il culto religioso, le cerimonie nazionali per un verso, e la tendenza crescente all’esercizio meramente legale e strategico dei diritti soggettivi per un altro, hanno contribuito a rendere questa risorsa, che indica la soglia minima della spontaneità sociale, un bene sempre più bisognoso di rigenerazione. In generale, si può in ogni caso affermare che tutte le concettualizzazioni della solidarietà hanno in comune qualcosa che ha a che fare con la volontà di promuovere e praticare a livello di socializzazione forme di relazione di tipo cooperativo, così da incentivare la coesione solidale dei cittadini al di là delle rispettive funzioni professionali o degli stereotipi di ruolo interiorizzati.

Per provare a chiarire meglio il concetto può essere utile distinguere tre aspetti principali. In primo luogo, la solidarietà si richiama alla necessità di fornire sostegno o assistenza alle persone in difficoltà con le quali vi è un rapporto di prossimità, di tipo solitamente affettivo o emotivo. In secondo luogo, chi avverte questa esigenza percepisce di avere qualcosa in comune con chi ne è beneficiario: valori, norme e costumi tacitamente condivisi, oppure il senso di essere parte di una comunità solidale nella quale ciascuno si fa carico dell’altro per affrontare assieme le sfide esistenziali di una vita sottoposta a una minaccia incombente. Infine, la solidarietà non è una forma di interazione da praticare occasionalmente ma è, piuttosto, un ingrediente costitutivo del tessuto sociale o politico, una componente intrinseca del vivere sociale. Per questo richiede un certo livello di reciprocità, per quanto indiretta: non a caso, il sentimento di solidarietà è più accentuato quando le persone che contribuiscono agli assetti solidaristici possono contare sul fatto che a tempo debito i loro sforzi verranno debitamente ricompensati. L’idea di Habermas, della solidarietà come terza fonte dell’integrazione della società accanto al denaro e al potere amministrativo, cerca di cogliere con uno sguardo d’insieme questa triplice articolazione del concetto, che dalle strutture di mutuo riconoscimento spontanee e concrete si trasferisce in forma astratta, ma vincolante, agli ambiti d’azione complessi e progressivamente anonimi delle società funzionalmente differenziate.

In prima battuta, tuttavia, è opportuno restare ancorati al piano della fattualità spontanea di forme di vita unite da vincoli di prossimità e cooperazione abituale, dove risulta possibile definire la solidarietà come una pratica spontanea e non-regolamentata che esprime la volontà di assistere o sostenere coloro con i quali vi è – o si ritiene che vi sia – una sorta di familiarità per un qualche aspetto ritenuto rilevante. L’aspetto che gioca il ruolo più significativo è costituito dai contesti all’interno dei quali risulta possibile praticare forme di solidarietà “in solido”, per così dire. Poniamo che un individuo venga a sapere che in un certo luogo di lavoro i dipendenti subiscono esperienze di discriminazione, degradazione ed esclusione. È probabile che la molla della solidarietà scatti in lui se gli è a sua volta toccato in sorte di subire esperienze simili. O immaginiamo che un altro doni un organo del proprio corpo a che ne ha bisogno per sopravvivere. Anche in questo caso è verosimile che un gesto di solidarietà così impegnativo venga attuato se in famiglia o nella cerchia di amici o conoscenti una circostanza del genere abbia già avuto modo di verificarsi. Il riconoscimento della somiglianza sotto un qualche aspetto rilevante è perciò un processo attivo, che permette di vedere negli altri ciò che si sa o che si prova riguardo a se stessi. Non si tratta del mero riconoscimento di caratteristiche astratte e generiche: tocca invece situazioni in cui i tratti comuni che le persone hanno imparato a riconoscere possono diventare effettivamente obbliganti per l’agire del singolo solo se si incarnano nell’esigenza di qualche essere umano realmente esistente.

È verosimile che se un individuo avesse l’abitudine di vedere negli altri ciò che hanno di diverso da lui – per esempio attraverso il filtro delle appartenenze culturali, religiose o politiche – piuttosto che gli aspetti condivisi, incontrerebbe non poche difficoltà a ritrovare quella disponibilità a porre l’altro entro se stesso e a permanere presso di sé nell’essere altro di cui parlava Hegel – disponibilità che è alla base di ogni impegno solidaristico. Insomma, la solidarietà sembra prevedere un rapporto di simmetria tra i soggetti, per lo meno nel momento in cui qualcuno presta sostegno a qualcun altro. Questa simmetria non è una sorta di affermazione ontologica relativa alla configurazione delle nostre società, nel senso che non si tratta affatto di lasciare in ombra le differenze e le disuguaglianze strutturali che le attraversano. Si tratta piuttosto di prendere atto che, in alcune circostanze, le somiglianze contano ben più delle differenze.

Questa definizione permette di distinguere la solidarietà da altre forme di sostegno o di pratica pro-sociale, come l’empatia, la carità o l’amore. La solidarietà è diversa dall’empatia perché non basta limitarsi a ricondurre a sé le emozioni altrui: la preoccupazione per le sorti di chi è minacciato o si trova in difficoltà deve essere unita alla motivazione altruistica di porre rimedio alla situazione mediante una qualche forma di intervento concreto. È diversa dalla carità perché richiede una preliminare condivisione, anche solo immaginativa, di alcuni tratti comuni impliciti nelle forme di vita, per esempio, il fatto che ci si trovi nella stessa situazione di vulnerabilità rispetto al contagio, alla malattia o alla morte. Mentre cioè la carità potrebbe nascere da un dovere morale o religioso che sollecita i ricchi a elargire denaro ai poveri in ragione delle macroscopiche differenze tra gli uni e gli altri, un impegno di tipo solidaristico tende a considerare queste differenze come marginali e dedica invece la massima attenzione ai fattori di condivisione. La solidarietà, infine, è diversa dal sostegno che amanti, amici o familiari possono prestare gli uni agli altri, perché ciò che in questi casi lega gli uni agli altri ha un peso e un valore emotivo che manca nel caso di legami che si basano soltanto su una somiglianza, reale o percepita. La solidarietà può allora subentrare come fattore compensativo proprio là dove legami thick di questo genere risultano assenti.

La solidarietà può così manifestarsi a livelli diversi: a livello interpersonale, a livello di gruppo e a livello di istituzioni e di norme formali. Quando la solidarietà si attua a livello individuale, da persona a persona, si può parlare di solidarietà di primo livello. Quando le azioni di mutuo sostegno diventano così comuni da trasformarsi in un comportamento quasi di routine per determinati gruppi o associazioni, si può parlare di solidarietà di secondo livello. Quando la solidarietà si esprime in norme giuridiche, amministrative e burocratiche, regolamenti e progetti, si entra nel campo della solidarietà di terzo livello. Questa forma di solidarietà prende generalmente corpo quando le pratiche individuali e di gruppo si sono solidificate in forme strutturali e istituzionali, come quelle conservate nelle strutture giuridiche delle società funzionalmente differenziate di cui parla Habermas. Ora, se la pandemia ha insegnato qualcosa, è che, per quanto le strutture di mutuo riconoscimento caratteristiche delle interazioni semplici e dei rapporti spontanei di solidarietà possano essere importanti, a fare la differenza, per così dire, è la solidarietà istituzionale incorporata nel diritto. Più la crisi incrementa il fabbisogno di solidarietà, più aumenta il peso della solidarietà civica giuridicamente mediata.

Il rapporto tra solidarietà e pandemie è infatti più complicato di quanto si sarebbe portati a pensare, nel senso che una crisi sanitaria, anche se ciò può sembrare controintuitivo, non fa necessariamente scattare in automatico meccanismi spontanei di solidarietà. Di primo acchito si sarebbe infatti portati a pensare che una crisi, come per esempio quella dovuta alla pandemia, spinga le persone a stringere vincoli di solidarietà capaci di rendere irrilevanti differenze che, in altri contesti e in altre situazioni, sarebbero invece sufficienti a giustificare scelte de-solidaristiche. La crisi pandemica sembra invece rendere le cose un po’ più complicate perché non a tutti riesce sempre facile trovare punti in comune con tutti gli altri. Una prima ragione è data dall’intervallo di tempo da prendere in considerazione che, anche nel caso di una pandemia prolungata, non copre certo l’intero arco di vita delle persone, e questo non le aiuta a dare per scontato che in futuro riceveranno le stesse prestazioni solidaristiche che stanno, al momento, assicurando agli altri. Inoltre, se la pandemia fosse destinata a finire in breve tempo, le persone a rischio immediato di ammalarsi sarebbero portate a vivere questa eventualità come una minaccia molto più grave e incombente rispetto ai rischi per la salute legati alla inevitabile vulnerabilità umana – rischi che possono diventare reali anche a decenni di distanza. In altre parole, è molto più difficile riconoscere le somiglianze con gli altri, e adottarle quale presupposto delle nostre azioni, nell’arco di tempo relativamente breve di una pandemia rispetto a quanto avviene nell’arco di una intera vita.

Quali insegnamenti si possono ricavare da queste riflessioni? Il primo è che, dal momento che i costi di contenimento delle pandemie non sono sostenuti da un qualche sottogruppo, ma dall’intera popolazione, e poiché le pandemie si verificano in un periodo di tempo relativamente breve, durante il quale le persone corrono rischi e hanno interessi molto diversi, le possibilità di mobilitare forme spontanee di solidarietà a sostegno della salute pubblica sono molto limitate. Il secondo è che, di conseguenza, spetta alla solidarietà civica incorporata nel diritto e nelle istituzioni democratiche, e cioè alla solidarietà di “terzo livello”, creare quelle “reti di sicurezza” che coadiuvano le prestazioni sociointegrative dei rimanenti ordinamenti istituzionali. Il terzo, che questa forma di solidarietà civica ha un nome: Stato-di-welfare, ovvero l’istituzione politica che ha creato la democrazia della solidarietà.

di Edoardo Greblo

Bibliografia

Banting, K. & Kymlicka, K. (2017). The Strains of Commitment: The Political Sources of Solidarity in Diverse Societies. Oxford: Oxford University Press.

Bayertz, K. (1999). Four Uses of Solidarity. In K. Bayertz (ed.) Solidarity (3-38). Dordrecht: Springer.

Brunkhorst, H. (2005). Solidarity. From Civic Friendship to a Global Legal Community. Cambridge, Mass.: MIT Press.

DuFord, R. (2022). Solidarity in Conflict, A Democratic Theory. Stanford: Stanford University Press.

Habermas, J. (2022). Proteggere la vita. Bologna: il Mulino.

Kolers A. (2016). A Moral Theory of Solidarity.Oxford: Oxford University Press.,

Mason, A. (2000). Community, Solidarity and Belonging: Levels of Community and their Normative Significance. Cambridge: Cambridge University Press

May, L. (1996). The Socially Responsive Self: Social Theory and Professional Ethics. Chicago: Chicago University Press.

Rodotà, S. (2014). Solidarietà. Un'utopia necessaria. Roma-Bari: Laterza.

Scholz, S. (2008). Political Solidarity. University Park: Penn State University Press.

Id. (2015). Seeking Solidarity. Philosophy Compass 10 (10), 725-735.

Stjernø, S. (2005). Solidarity in Europe: The History of an Idea.Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Sangiovanni, A. (2015). Solidarity as Joint Action, Journal of Applied Philosophy,4(32), 340-359, doi:10.1111/japp.12130,

Taylor, A.E. (2015). Solidarity: Obligations and Expressions. Journal of Political Philosophy 2(23), 128-145.

-

Richard Sennett – Costruire e abitare. Etica per la città

Recensioni / Settembre 2018L’OMBRA DEL POPULISMO. ABITARE E COSTRUIRE LA CITTÀ CONTEMPORANEA

Da sempre, le città sono l’opera più grandiosa dell’uomo. Per le loro dimensioni, metropolitane già duemila anni fa, ma soprattutto perché esse concretano il sistema politico, economico e sociale di una civiltà: ne sono determinate, e insieme lo influenzano. Questo vale per qualunque epoca e cultura: come il sistema erariale, economico e sociale influenzava la forma delle città medievali, o induceva la trasformazione degli isolati giapponesi da machi in cho, al contrario cinte daziarie, mura difensive e impianti stradali determinavano il modo di vivere gli spazi e le stratificazioni sociali. Nel suo ultimo lavoro, Richard Sennett ci dice che questa relazione ha sostanzialmente funzionato fino alle grandi trasformazioni dell’Ottocento: quando sorge un’urbanità che Paolo Sica considerava «rappresentazione perfetta della società borghese», e in cui invece Sennett ravvisa le prime crisi del rapporto tra costruito e abitare. Nell’opera del barone Haussmann che riforma (nel senso letterale) Parigi, di Ildefons Cerda che traccia il suo piano per Barcellona, di Frederick Law Olmsted che, insieme al mai citato Calvert Vaux, disegna il Central Park a New York, Sennett vede cioè le prime trasformazioni che escludono i cittadini. I nuovi boulevard parigini, pensati per il traffico moderno, impoverirebbero la vita dei parigini facendo sparire vicoletti e café; gli isolati di Cerda, spazi potenzialmente passanti e porosi, sarebbero in realtà corti chiuse e opprimenti; e Central Park, pensato per far socializzare le persone, ne evidenzierebbe solo la divisione in classi. Insomma, gli urbanisti avrebbero dimenticato i cittadini e il loro abitare, inseguendo sogni e illusioni o agendo in malafede. È una visione radicale, anche se tendenziosa: in fondo, quelle stesse trasformazioni permisero la creazione di reti fognarie e aree verdi mai viste prima, aumentando di vent’anni l’aspettativa di vita di quei cittadini che Sennett considera traditi. Ciò che davvero cambia, nell’Ottocento, è il tempo: la rivoluzione industriale induce rapide trasformazioni sulla città e sull’abitare, amplificandone le frizioni. Ma di questo, Sennett non fa menzione: più che a spiegare cosa causi la (supposta) crisi, pare interessato a narrarla in termini emotivi e drammatici. Chiama così in causa due colleghi, Jane Jacobs e Lewis Mumford, e i loro tentativi di ricucire costruire e abitare: la prima promuovendo processi di rigenerazione con azioni dal basso; il secondo teorizzando interventi utopici e ideali, come le città-giardino di Ebenezer Howard. Azioni alla piccola scala, presentate non per illustrare strade possibili, quanto per rinforzare l’idea che le due polarità – il costruire e l’abitare – siano entità separate, indipendenti.

Da sempre, le città sono l’opera più grandiosa dell’uomo. Per le loro dimensioni, metropolitane già duemila anni fa, ma soprattutto perché esse concretano il sistema politico, economico e sociale di una civiltà: ne sono determinate, e insieme lo influenzano. Questo vale per qualunque epoca e cultura: come il sistema erariale, economico e sociale influenzava la forma delle città medievali, o induceva la trasformazione degli isolati giapponesi da machi in cho, al contrario cinte daziarie, mura difensive e impianti stradali determinavano il modo di vivere gli spazi e le stratificazioni sociali. Nel suo ultimo lavoro, Richard Sennett ci dice che questa relazione ha sostanzialmente funzionato fino alle grandi trasformazioni dell’Ottocento: quando sorge un’urbanità che Paolo Sica considerava «rappresentazione perfetta della società borghese», e in cui invece Sennett ravvisa le prime crisi del rapporto tra costruito e abitare. Nell’opera del barone Haussmann che riforma (nel senso letterale) Parigi, di Ildefons Cerda che traccia il suo piano per Barcellona, di Frederick Law Olmsted che, insieme al mai citato Calvert Vaux, disegna il Central Park a New York, Sennett vede cioè le prime trasformazioni che escludono i cittadini. I nuovi boulevard parigini, pensati per il traffico moderno, impoverirebbero la vita dei parigini facendo sparire vicoletti e café; gli isolati di Cerda, spazi potenzialmente passanti e porosi, sarebbero in realtà corti chiuse e opprimenti; e Central Park, pensato per far socializzare le persone, ne evidenzierebbe solo la divisione in classi. Insomma, gli urbanisti avrebbero dimenticato i cittadini e il loro abitare, inseguendo sogni e illusioni o agendo in malafede. È una visione radicale, anche se tendenziosa: in fondo, quelle stesse trasformazioni permisero la creazione di reti fognarie e aree verdi mai viste prima, aumentando di vent’anni l’aspettativa di vita di quei cittadini che Sennett considera traditi. Ciò che davvero cambia, nell’Ottocento, è il tempo: la rivoluzione industriale induce rapide trasformazioni sulla città e sull’abitare, amplificandone le frizioni. Ma di questo, Sennett non fa menzione: più che a spiegare cosa causi la (supposta) crisi, pare interessato a narrarla in termini emotivi e drammatici. Chiama così in causa due colleghi, Jane Jacobs e Lewis Mumford, e i loro tentativi di ricucire costruire e abitare: la prima promuovendo processi di rigenerazione con azioni dal basso; il secondo teorizzando interventi utopici e ideali, come le città-giardino di Ebenezer Howard. Azioni alla piccola scala, presentate non per illustrare strade possibili, quanto per rinforzare l’idea che le due polarità – il costruire e l’abitare – siano entità separate, indipendenti.È una forzatura, funzionale però a introdurre i problemi abitativi delle città contemporanee. Solo che le scelte di Sennett per raccontarceli sono quantomeno curiose. Si comincia, ragionevolmente, con le megalopoli e il loro sviluppo schizofrenico, frutto di speculazione e incompetenza progettuale. La reprimenda è comprensibile e condivisibile, anche se Sennett nemmeno accenna alle rivoluzioni che esasperano l’urbanesimo (che, a beneficio di traduttrice ed editore, è il fenomeno di migrazione delle masse verso le città, non un sinonimo di urbanistica), quasi che le città siano frutto del capriccio degli urbanisti e non di precise strategie politiche ed economiche: esemplare in questo il superficiale accenno alle ghost city cinesi. Ma sorprende che Sennett non dedichi nemmeno un pensiero a un tema drammaticamente attuale e che riguarda un miliardo di persone: quello della città post-industriale, che pure, tra spazi da ripensare e comunità in cerca di identità, investe esattamente il rapporto tra costruito e abitare. Invece, Sennett trova più perturbanti le smart city, quelle città in cui l’uso di reti e big data dovrebbe migliorare la fruibilità di infrastrutture e servizi. Delle varie sperimentazioni in materia – in Italia, Torino è tra le città più attive – Sennett dà una visione distopica: i sistemi ci ottundono, sentenzia infatti (p. 171), soprattutto se facili da usare. Meglio sarebbe se funzionassero male, perché saremmo stimolati dalla loro inefficienza – con buona pace di Derrick De Kerckhove e dell’intelligenza connettiva. La smart city viene dipinta come una sorta di collodiano paese dei balocchi, dove i cittadini perdono poco per volta la loro volontà e capacità di giudizio, rallegrandosene. Quasi fosse uno strumento creato da oscure forze del male (urbanisti malintenzionati): e non invece il prodotto, forse inevitabile, di un mondo in cui oltre 5 miliardi di persone accede a internet, e oltre 3 miliardi hanno account social. Un prodotto non necessariamente buono, magari, ma la cui fenomenologia è ben più profonda: una nuova forzatura, dunque, ad attestare una polarità tra costruire e abitare che appare sempre più artificiosa.

Ma tutto diventa chiaro con la terza parte del libro, quando arriva la risposta alla vexata questio: come si può tenere insieme costruire e abitare? Come progettare e vivere una città finalmente giusta? Fedele alla polarità così faticosamente costruita, Sennett dedica consigli tanto ai cittadini quanto agli urbanisti. I primi dovranno farsi più consapevoli, inclusivi e tolleranti: ad esempio camminando di più, ritrovando la conoscenza itinerante del flâneur (p. 206), imparando la «conoscenza incarnata del luogo» (p. 200), riscoprendo la propria dimensione (p. 212) e facendo esperienze autentiche (p. 228) – azioni che non sembrano molto tarate sulle fasce povere della popolazione. Dal canto loro, gli urbanisti dovranno padroneggiare le «5 forme» (p.230): alternanza tra luoghi pubblici e privati; “punteggiatura” urbana (un’antiquata visione semiotica in cui i monumenti sono punti, le panchine punti e virgola, e così via); bordi porosi, cioè non invalicabili come le autostrade urbane; forme-tipo (una versione quantomeno semplicista della tradizione rossiana); molteplicità e non-finito. E quando infine sia i produttori dell’abitare sia quelli del costruito saranno diventati competenti, insieme potranno costruire la città attraverso la “coproduzione” (p. 269). Cioè una partecipazione in cui i cittadini non scelgano solo tra alternative preparate dai progettisti, ma possano davvero “giocare” con le (cinque) forme proposte dagli urbanisti, usando magari grossi modelli in cartone, scoprendo alternative e diventando protagonisti.

Non vale la pena discutere le qualità raccomandate al cittadino, né le fantomatiche “5 forme”. Più importante è notare quanto Sennett cerchi, con questo testo, di smarcarsi dal suo ruolo di sociologo per proporsi come un vero guru: solo in quest’ottica si spiegano infatti gli innumerevoli aneddoti di sapore autocelebrativo. Quando Sennett ci racconta dei suoi trascorsi alla White Horse Tavern, «un locale bohémien [...] rumoroso e pieno di fumo con una clientela mista costituita da artisti, scaricatori di porto, gay e infermiere del vicino ospedale» (p. 97), o della sua amicizia col signor Suhdir, «meraviglioso malgrado le piccole truffe», o degli immigrati clandestini che vendono merce rubata e che si confidano con lui (p. 114), o del ragazzino che lo guida nelle favelas evitando pericolose gang criminali (p. 199), o della panetteria di Boston il cui pane era tanto buono (forse per questo ricicla l’aneddoto da L'uomo flessibile, dopo quasi vent’anni), lo fa per presentarsi come uomo di mondo, esperto dei rapporti umani, anticonformista: una persona da cui accettare consigli. E, parallelamente, Sennett dispensa pillole tecniche del tutto inutili e spesso al limite del ridicolo. Ci spiega che per creare un luogo piacevole «la regola è sistemare un numero sufficiente di panchine da poter accogliere in un posto solo sei famiglie numerose» (p.75), qualunque cosa ciò significhi. Discetta dei gradini, che a seconda del capitolo devono essere alti «16 centimetri all’esterno e 21 (!) all’interno» (p. 73) oppure «110millimetri all’esterno, 150millimetri all’interno» (p. 257). Ex cathedra, sintetizza che «esistono tre forme di città» (p. 52), a pianta ortogonale, a struttura cellulare e a griglia additiva, stabilendo senza alcuna prova a carico che le prime due sono adatte all’abitare e la terza no, e pazienza per tutte le metropoli che non rientrano in questo schema, da Londra a Vienna. E naturalmente, distribuisce vaghi riferimenti alle sue numerose consulenze urbanistiche: costruendosi così un’immagine di competenza professionale che dia peso alle ricette espresse nella terza parte.

Nella stessa logica è la manifesta scelta di uno slogan. Domina infatti il mito della città aperta, «più egualitaria e democratica di quanto non lo siano quasi tutte le società attuali, con una spartizione delle ricchezze tra l’intero corpus sociale e non accumulate ai vertici» (p. 19). Sennett sostiene che le organizzazioni che funzionano siano sistemi aperti: l’esempio è il Media Lab o la prima Silicon Valley, dove i ricercatori si confrontavano liberamente, mentre nei sistemi “chiusi” come il Googleplex (la sede di Google), essi sarebbero inconsapevolmente oppressi. Che ciò sia vero o meno, è chiaro che l’analogia con i sistemi non interessa Sennett: altrimenti noterebbe che proprio le opere di rigenerazione (cioè meccanismi di retroazione positiva) in atto in molte città da lui definite chiuse testimoniano che la città è un sistema aperto, che lo si voglia o no. Qui invece il termine ha una dimensione puramente mediatica: aperto è il nuovo buono e giusto, si direbbe in inglese.

Ma questi sono peccati veniali, in fondo. Così come lo sono le numerose e a tratti deliranti divagazioni (i cinesi farebbero copie perché incapaci di stare al passo con lo sviluppo delle loro città, la meritocrazia sarebbe il grande male dei nostri tempi, e così via), figlie forse di una scrittura a più mani che avrebbe meritato un editing più severo.

Ciò che davvero è grave è che, nella costruzione artificiosa della polarità tra abitare e costruire, la complessità della città vada completamente perduta. Sennett racconta di un costruire e di un abitare (soavemente chiamati ville e cité), come fossero dimensioni semplici, univoche: ma gli abitare sono tanti, concorrenti, coerenti, contrastanti. E ognuno di loro ha un rapporto diverso con la forma, che in una metropoli sono le forme, mutevoli, di varia scala. Dimenticando l’ormai storica lezione di Rem Koolhass e del suo Delirious New York (1978), Sennett ricade cioè nel mito del controllo che tanto avversa: senza accettare che il carattere delirante che tanto lo spaventa è in realtà costitutivo della città. Se cioè il legame di reciproca causalità tra costruire e abitare è sempre effettivo e performativo, al tempo stesso esso non ha carattere di necessità o di univocità: le forme sopravvivono al modo di abitarle, e società simili possono creare forme molto diverse, e ciò implica un approccio costitutivamente tentativo. È imperdonabile allora l’idea che bastino cittadini e urbanisti “ben intenzionati” (p. 74) per produrre una città giusta: il modello di coproduzione sennettiano potrebbe apparire simile alla Teoria dell’agire comunicativo, ma in effetti cancella tutta la tensione sulla responsabilità che per Habermas sottendeva il contributo del singolo al processo, scivolando verso una logica da social network in cui tutti hanno potere di dire tutto su tutto, anche senza saperne nulla. E favoleggiando di un mondo in cui la valenza previsionale degli scenari viene affidata ai (futuri?) abitanti, senza coinvolgere alcuno dei “poteri forti” cui attribuisce tutti i mali della città contemporanea (politici, imprenditori ecc.), e parallelamente liberando gli urbanisti di ogni responsabilità: un paradosso amaro. Sennett cavalca così l’onda del populismo e della (finta) democrazia diretta: in un mondo finalmente privo di politicanti e speculatori, ognuno dirà la sua, e la città sarà finalmente “aperta”.

E con un colpo di coda, nelle ultime pagine ci viene ricordato che questo raffazzonato lavoro sarebbe il compimento di una trilogia sull’uomo iniziata con il riuscito L'uomo artigiano (2008) e lo zoppicante Insieme (2012): come un’opera artigiana infatti, «generalmente una città aperta è più riparabile di una città chiusa» (p. 314), anche se non si sa perché. Siamo ormai nel campo generalizzato del sensazionalismo e del like: certo, «se foste contadini, capireste subito di che cosa si tratta, ma purtroppo avete trascorso troppo tempo nei bar» (p. 262), quindi questo è ciò che vi meritate.

di Carlo Deregibus

-

Nell’opera complessiva del filosofo italiano Giorgio Agamben emerge con singolare nettezza l’articolato e celeberrimo progetto che va sotto il nome di Homo sacer. È questa un’opera densa e articolata, avviatasi verso la metà degli anni ‘90 con l’omonimo saggio (Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, 1995) e definitivamente conclusasi di recente con il volume L’uso dei corpi (Neri Pozza, 2014). Eppure, nella mente e nella penna dell’Autore sembra permanere ancora lo spazio per un’ulteriore incursione nel politico – un’incursione, forse, tra le più problematiche e complesse finora affrontate dall’intellettuale italiano. È questo il caso del recentissimo saggio Stasis. La guerra civile come paradigma politico, che raccoglie i contributi di due conferenze tenutesi presso l’Università di Princeton nel 2001; etichettato con la dicitura Homo sacer, II, 2 il testo si frappone tra il precedente Stato di eccezione ed il successivo Il Regno e la Gloria. A un primo sguardo, i temi del nuovo volume appaiono collegati e opposti nel medesimo frangente. Da un lato, si assiste a un breve esame critico della nozione greca di stasis, che sinteticamente va a indicare la guerra civile combattuta all’interno di una stessa comunità politica tra fratelli e concittadini. Dall’altro, trova invece spazio un originale e innovativo studio sull’opera più nota del filosofo inglese Thomas Hobbes (Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil, 1651), ossia su quella costruzione filosofico-giuridica che ergendosi al di sopra della moltitudine sociale scongiura per l’appunto il rischio del conflitto sociale. Ciò che va fin d’ora notato, tuttavia, è che l’approccio prescelto dall’Autore non è tanto quello di chiosare le note affermazioni che tradizionalmente si ripetono negli studi di settore, né quello di elaborare ex novo una teoria della guerra civile. L’interesse scaturente dalle pagine del breve scritto nasce dal desiderio di tracciare un nuovo filone critico sotteso allo studio della cd. stasiologia, e di sopperire in tal modo alla lacunosità del dibattito filosofico e giuridico attuali.

Nell’opera complessiva del filosofo italiano Giorgio Agamben emerge con singolare nettezza l’articolato e celeberrimo progetto che va sotto il nome di Homo sacer. È questa un’opera densa e articolata, avviatasi verso la metà degli anni ‘90 con l’omonimo saggio (Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, 1995) e definitivamente conclusasi di recente con il volume L’uso dei corpi (Neri Pozza, 2014). Eppure, nella mente e nella penna dell’Autore sembra permanere ancora lo spazio per un’ulteriore incursione nel politico – un’incursione, forse, tra le più problematiche e complesse finora affrontate dall’intellettuale italiano. È questo il caso del recentissimo saggio Stasis. La guerra civile come paradigma politico, che raccoglie i contributi di due conferenze tenutesi presso l’Università di Princeton nel 2001; etichettato con la dicitura Homo sacer, II, 2 il testo si frappone tra il precedente Stato di eccezione ed il successivo Il Regno e la Gloria. A un primo sguardo, i temi del nuovo volume appaiono collegati e opposti nel medesimo frangente. Da un lato, si assiste a un breve esame critico della nozione greca di stasis, che sinteticamente va a indicare la guerra civile combattuta all’interno di una stessa comunità politica tra fratelli e concittadini. Dall’altro, trova invece spazio un originale e innovativo studio sull’opera più nota del filosofo inglese Thomas Hobbes (Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil, 1651), ossia su quella costruzione filosofico-giuridica che ergendosi al di sopra della moltitudine sociale scongiura per l’appunto il rischio del conflitto sociale. Ciò che va fin d’ora notato, tuttavia, è che l’approccio prescelto dall’Autore non è tanto quello di chiosare le note affermazioni che tradizionalmente si ripetono negli studi di settore, né quello di elaborare ex novo una teoria della guerra civile. L’interesse scaturente dalle pagine del breve scritto nasce dal desiderio di tracciare un nuovo filone critico sotteso allo studio della cd. stasiologia, e di sopperire in tal modo alla lacunosità del dibattito filosofico e giuridico attuali.Secondo Agamben, ciò che manca oggi è propriamente uno studio ragionato e consapevole sul conflitto civile, ossia un tentativo di pensare filosoficamente la crisi e lo scontro. Un tentativo, deve aggiungersi, che ben al contrario si attualizza nel desiderio compulsivo di gestire, risolvere e se possibile anticipare il caso serio, al fine di evitarne ogni possibile problematicità. Proprio alla luce di questa ansia di risoluzione, il dato intellettuale tristemente si smarrisce: a riprova di ciò stanno tanto l’assenza di testi giuridici e politologici di riferimento, quanto la crisi stessa del termine guerra civile, sintagma che nell’ambito internazionale si riduce oramai a fattispecie invocante il mero intervento regolativo degli organismi internazionali. Ecco dunque che di fronte alle civil (o, come sembra ormai consuetudine etichettarle, uncivil) wars non si elabora più una teoria volta alla loro comprensione, bensì si mira a un management delle medesime, ossia a un articolato sistema di iniziative che si esplicita nelle plurime attività «della gestione, della manipolazione e dell’internazionalizzazione dei conflitti interni» (p. 11). Per colmare questa sorprendente mancanza, il breve saggio di Agamben si incarica di mostrare due eclatanti manifestazioni storiche di tale paradigma, ricorrendo alla tradizione politica della Grecia classica e al pensiero filosofico di Thomas Hobbes. La convinzione che muove l’Autore in questo particolare percorso è infatti che entrambi i momenti rappresentino «le due facce di uno stesso paradigma politico, che si manifesta da una parte nell’affermazione della necessità della guerra civile e, dall’altra, nella necessità della sua esclusione» (p. 12). Tale opposizione, in altri termini, è il segno concreto di una loro intima vicinanza, che il consueto stile espositivo agambeniano chiarisce nelle sue plurime implicazioni.

Prima di tutto, il doppio e opposto significato del termine stasis, che va ad indicare tanto il concetto di immobilità, stabilità e mantenimento dello status quo, quanto quello di sedizione, rivolta e infine rivolgimento politico. Nella sua prima accezione, il termine giunge fino ai nostri giorni nelle forme note di stato ed istituzione (entrambi derivando, come lo stesso termine stasis, dal radicale “–sta” del verbo greco hìstemi). Nel suo secondo senso, il lemma sembra invece essersi dissipato, permanendo solo come antica vox media di un paradigma politico più ampio e quasi sotterraneo. Attraverso un’analisi delle sue molteplici ricorrenze sia in Tucidide sia in Platone, Agamben arguisce che in realtà l’emblematica indeterminatezza della voce ricade di fatto in una forma di ambiguità concettuale, in base alla quale la guerra civile esulerebbe tanto dall’oikos (ossia dal focolare domestico), quanto dalla pòlis (ossia dalla collettività urbana). Essa sarebbe quindi la zona di indifferenza tra lo spazio impolitico della famiglia e quello politico della città: «nel sistema della politica greca, la guerra civile funziona come una soglia di politicizzazione o di depoliticizzazione, attraverso la quale la casa si eccede in città, e la città si depoliticizza in famiglia» (p.24). In definitiva, la stasis opera come un reagente che rivela l’elemento politico nel caso estremo, ossia come una soglia di politicizzazione che determina di per sé il carattere politico o impolitico di un certo essere. Ulteriore conseguenza è che questa stessa indeterminatezza concettuale si riverbera nel formante giuridico, così come mostrato dall’istituto penalistico dell’amnistia. Se infatti il prendere parte alla guerra civile era nell’antica Grecia politicamente necessario, a conclusione del conflitto interveniva comunque la pacificazione sociale, che attraverso le forme dell’oblio (amnistia – da amnestèo – indica appunto la dimenticanza) sanava retroattivamente la partecipazione attiva dei suoi componenti. In questo senso, la stasis non è qualcosa che semplicemente deve essere rimosso, ma è «l’indimenticabile che deve restare sempre possibile nella città e che, tuttavia, non deve essere ricordato attraverso processi e risentimenti» (p. 29).

Nella Grecia classica, possiamo allora concluderne, non si dà una sostanza politica omogenea, ma un manifestarsi irregolare e continuo di correnti tensionali e instabili, esprimentesi in ultimo grado nelle forme della politicizzazione e della depoliticizzazione, ossia nella commistione belluina della famiglia e della città.

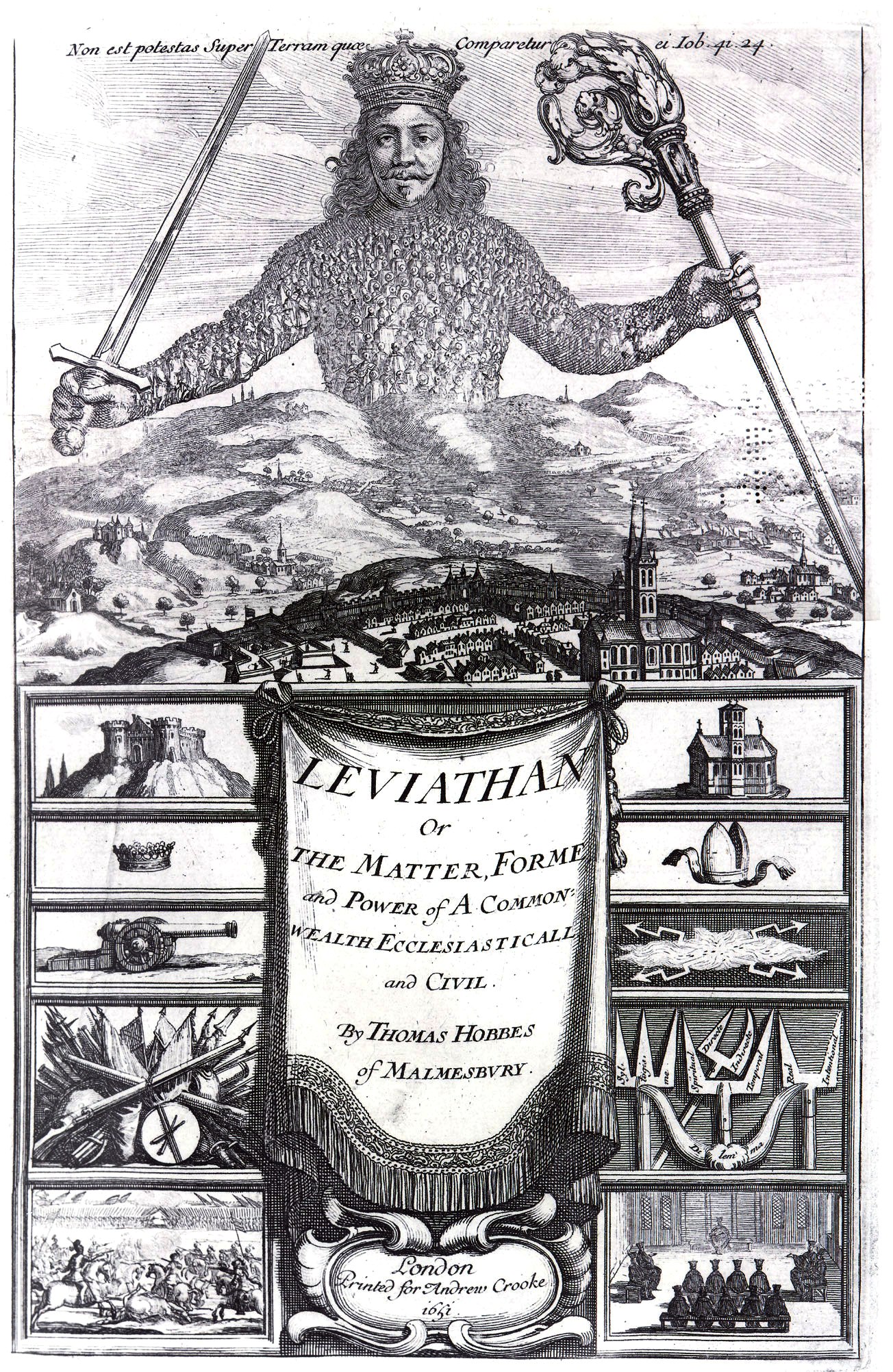

Ora, è precisamente per sconfiggere questo scenario mortifero e abissale che Hobbes costruirà il suo Leviatano, quell’immenso automa o “Dio mortale” composto da una moltitudine di piccole figure umane tradizionalmente intese come sudditi. Com’è facile scorgere esaminando i due diversi frontespizi dell’opera (l’uno vede rappresentati i sudditi con il viso rivolto verso il lettore; l’altro, coevo al primo, li coglie al contrario di spalle), gli esserini che compongono l’immenso meccanismo artificiale si uniscono saldamente gli uni agli altri. La spiegazione traslata è che ciò avviene per mezzo del loro reciproco accordo, che consente metaforicamente di compattarli dando luogo a quell’ideale corpo politico (body political) così caro al pensatore inglese.

Proprio la nozione di corpo politico, però, si presta alle più dure contestazioni: data la sua sfuggente consistenza, per Hobbes il popolo esiste solo nell’istante in cui si riunisce per nominare un leader o un’assemblea rappresentativa – ma in questo stesso istante svanisce improvvisamente. Il corpo politico, in altri termini, è qualcosa di altro e di impossibile, destinato continuamente a comporsi e subitaneamente a dissolversi nella costituzione del governo effettivo. È in questo preciso passaggio che Agamben ricerca un’affinità con il summenzionato meccanismo di esclusione/inclusione visto a proposito della guerra civile nella Grecia antica: «se il popolo, che è stato costituito da una moltitudine disunita, si dissolve nuovamente in una moltitudine, allora questa non soltanto preesiste al popolo/re, ma, come multitudo dissoluta, continua a esistere dopo di questo […] La moltitudine non ha un significato politico, essa è l’elemento impolitico sulla cui esclusione si fonda la città; e, tuttavia, nella città vi è soltanto la moltitudine, perché il popolo è già sempre svanito nel sovrano» (p. 55). Hobbes, rendendosi conto di tale aporia, oblitera il paradosso della moltitudine/corpo politico risolvendolo, com’è noto, con il ricorso immediato al pactum subiectionis. Ma se ciò ha il pregio di spezzare il circolo che dalla guerra civile conduce alla riconfigurazione della multitudo dissoluta, permane quale operazione problematica e nient’affatto ultimativa – un’operazione che lascia scoperto l’enorme problema di una possibile ripresentazione dello stato di natura e quindi del conflitto generalizzato.

Senza dubbio, è in questi termini che fino a oggi è stato pensato il fine ultimo del Leviatano: la posticipazione indefinita del conflitto civile. Il covenant alla base della sua formazione agirebbe, si sostiene, quale forza frenante rispetto all’avvento della discordia intestina, ossia quale meccanismo giuridico in grado di disinnescare a priori la fine dei tempi rappresentata dal collasso politico. In fondo, si può anche dire, il Leviatano fa

paura proprio per questa ragione: se come si è visto la multitudo dissoluta può effettivamente frammentarsi in ogni istante e generare quindi un nuovo conflitto, lo Stato deve continuativamente incutere timore, un timore rivolto all’impedimento immediato di ogni sua concreta demolizione. Con un doppio ribaltamento, Agamben costruisce invece la propria conclusiva argomentazione accentuando la dimensione messianica e decisamente escatologica dell’intero pensiero hobbesiano. In tal senso il filosofo inglese, in accordo con il messaggio evangelico, configurerebbe il Leviathan quale “capo” di un political body, con ciò adoperando la nota immagine paolina che predica Cristo stesso quale “capo” dell’ekklesìa, ossia dell’assemblea dei fedeli. Se Cristo è il capo del corpo dell’assemblea, allora il Leviathan è il capo del corpo politico. Questo rispecchiamento profano del messaggio paolino conduce però a una precisa conseguenza: «nello stato attuale, Cristo è il capo del corpo dell’assemblea, ma, alla fine dei tempi, nel Regno dei cieli, non vi sarà più distinzione fra la testa e il corpo, perché Dio sarà tutto in tutti […] Ciò significa che alla fine dei tempi la finzione cefalica del Leviatano potrebbe essere cancellata e il popolo ritrovare il suo corpo. La cesura che divide il body political – soltanto visibile nella finzione ottica del Leviatano, ma di fatto irreale – e la moltitudine reale, ma politicamente invisibile, sarà alla fine colmata nella Chiesa perfetta» (p. 72). Un nuovo messaggio sembra allora profilarsi quale cifra complessiva di questa antica filosofia: lo Stato (di matrice hobbesiana) non ha affatto la funzione e il ruolo di una forza frenante o catecontica. Esso non vuole in alcun modo posticipare la fine dei tempi, ma al contrario avvicinarla escatologicamente, in modo da rendere reali l’avvento del Regno e la consumazione dei tempi. Buffamente, lo Stato-Leviatano – che nell’immaginario di tutti predicava la garanzia per la pace e la sicurezza dei sudditi – partecipa invece a una visione apocalittica del potere, in cui l’avvento catastrofico del Giorno del Signore è la lettera conclusiva dell’intera esperienza politica occidentale.

paura proprio per questa ragione: se come si è visto la multitudo dissoluta può effettivamente frammentarsi in ogni istante e generare quindi un nuovo conflitto, lo Stato deve continuativamente incutere timore, un timore rivolto all’impedimento immediato di ogni sua concreta demolizione. Con un doppio ribaltamento, Agamben costruisce invece la propria conclusiva argomentazione accentuando la dimensione messianica e decisamente escatologica dell’intero pensiero hobbesiano. In tal senso il filosofo inglese, in accordo con il messaggio evangelico, configurerebbe il Leviathan quale “capo” di un political body, con ciò adoperando la nota immagine paolina che predica Cristo stesso quale “capo” dell’ekklesìa, ossia dell’assemblea dei fedeli. Se Cristo è il capo del corpo dell’assemblea, allora il Leviathan è il capo del corpo politico. Questo rispecchiamento profano del messaggio paolino conduce però a una precisa conseguenza: «nello stato attuale, Cristo è il capo del corpo dell’assemblea, ma, alla fine dei tempi, nel Regno dei cieli, non vi sarà più distinzione fra la testa e il corpo, perché Dio sarà tutto in tutti […] Ciò significa che alla fine dei tempi la finzione cefalica del Leviatano potrebbe essere cancellata e il popolo ritrovare il suo corpo. La cesura che divide il body political – soltanto visibile nella finzione ottica del Leviatano, ma di fatto irreale – e la moltitudine reale, ma politicamente invisibile, sarà alla fine colmata nella Chiesa perfetta» (p. 72). Un nuovo messaggio sembra allora profilarsi quale cifra complessiva di questa antica filosofia: lo Stato (di matrice hobbesiana) non ha affatto la funzione e il ruolo di una forza frenante o catecontica. Esso non vuole in alcun modo posticipare la fine dei tempi, ma al contrario avvicinarla escatologicamente, in modo da rendere reali l’avvento del Regno e la consumazione dei tempi. Buffamente, lo Stato-Leviatano – che nell’immaginario di tutti predicava la garanzia per la pace e la sicurezza dei sudditi – partecipa invece a una visione apocalittica del potere, in cui l’avvento catastrofico del Giorno del Signore è la lettera conclusiva dell’intera esperienza politica occidentale.Diverse tradizioni sembrano allora confrontarsi nell’immagine storica di questa figura: da un lato quella terrifica di uno Stato assoluto e indomabile, che ingloba senza esitazione le anime di chi tenta di impossessarsene (come sottolinea vividamente Bodin nella sua Daemonomania). Dall’altro, quella cabalistica e messianica che intravede al contrario il grande monstrum scomparire nel festivo banchetto delle sue carni. Ma se la storia del pensiero politico sembra confinare tali interpretazioni all’archeologia del pensiero storico, una terza e parimenti inquietante forma di manifestazione è stata ben presente nella concezione dello Stato moderno. Una concezione che vedeva il Leviatano quale meccanismo artificiale e impersonale, in cui attraverso la generale neutralizzazione del politico si perveniva a una concezione del diritto quale strumento tecnico neutrale. L’annoso conflitto tra legalità e legittimità, che oggi prende le forme degli imperativi tecnici e della logica economica, produce ancora manifestazioni assolutizzanti e dotate di un vero e proprio carattere normativo, quali è facile incontrare nelle forme atipiche della soft law e della governance mondiale. Tali istanze scompaginano le categorie giuridiche fondamentali, costruendo e decostruendo lo stesso simbolo del Leviatano, e agendo come operatori eccezionali in grado di (ri)fondare l’ordine politico mondiale.

È forse attraverso la secolarizzazione di questa remota provenienza che sembra giunta allora l’epoca della stasis globale – un’epoca, suggerisce Agamben, in cui la politica contemporanea ricerca il proprio senso teologico senza riuscire pienamente a coglierlo, perché preda di una dimenticanza remota e inquietante che rimonta alle origine stesse della propria costituzione. Il contributo di Agamben, pur nell’estemporaneità della sua trattazione, è allora un piccolo ma denso tassello di un’opera ancora da scrivere e, forse, ancora da pensare.

di Mauro Balestrieri

-

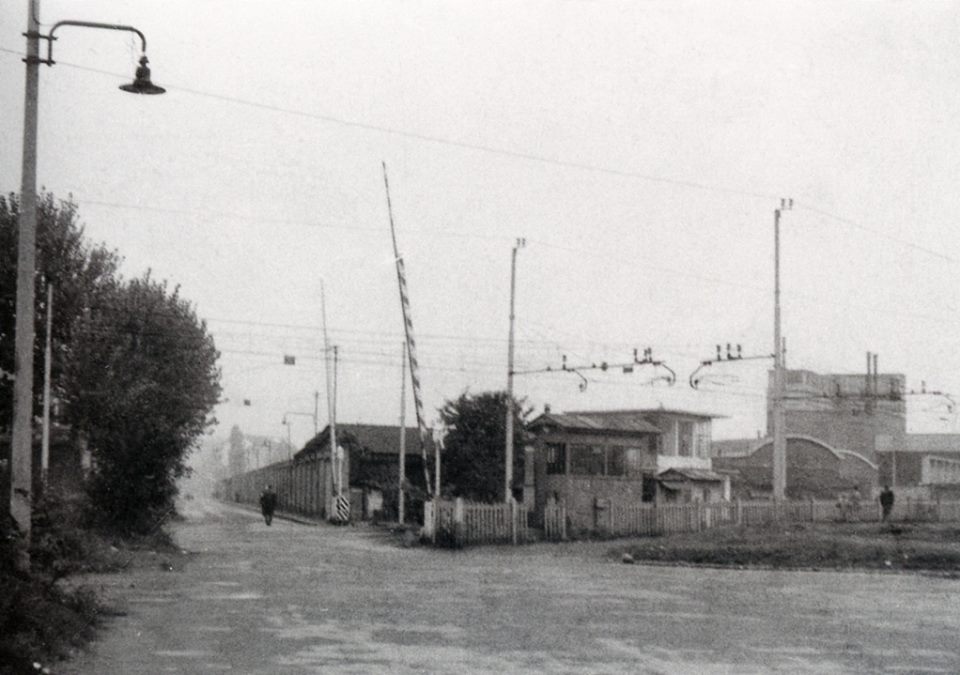

variante 200 – corso grosseto #3

Serial / Febbraio 2015Uno sferragliare incede, coprendo le nostre parole, distraendo i nostri ragionamenti fino a perderli. Si sa, così come i ricordi giungono inaspettati come il sapore di una madeleine, allo stesso modo svaporano quando vengono sorpresi dall'impellente ritmo della quotidianità.

«L'esplorazione di un campo spaziale prefissato presuppone, dunque, l'aver stabilito delle basi e l'aver calcolato le direzioni di penetrazione» Guy Debord

Il treno calamita gli occhi su di sé e non lascia spazio ad altro. Lo seguiamo mentre percorre i binari che costeggiano l'autostrada avvicinandosi inesorabile alla città. Ma il rumore si spegne con un boato appena la motrice scompare sotto i nostri piedi e s'addentra nelle viscere di Torino. Sappiamo bene che non lo vedremo sbucare dall'altra parte del ponte, direzionarsi verso il palazzo della San Paolo e pian piano farsi sempre più piccolo; eppure, per un automatismo dettato dall'esigenza di consequenzialità cinetica, voltiamo comunque lo sguardo.

Ricompare il cantiere e la nuda terra acquista adesso profondità. I binari che conducono fin sotto al grattacielo si snodano nel passante ferroviario sotterraneo e di conseguenza solo i residenti di vecchia data nelle aree centrali della città mantengono, forse, nella propria memoria l'immagine e la fastidiosa litania delle carrozze che giungono a Porta Susa; i nuovi arrivati, invece, si ricordano del treno solo quando sentono un tremore sui muri e i suoi pavimenti delle loro case. La ferita aperta dal grattacielo, che come un cuneo si è affondato nel suolo lasciando una grossa crepa che taglia a metà Torino, è stata man mano ricucita dalle ruspe e dai bulldozer e ora attende un intervento di chirurgia estetica per nasconderne la cicatrice: compariranno presto elementi architettonici in superficie che, come qualsiasi opera di maquillage, faranno dimenticare le tracce, il rumore e la traiettoria dei binari.

(si veda la passeggiata Corso Grosseto #1, foto n. 2)

Le modificazioni dell'aspetto urbano, infatti, trovano la loro forza nella diretta proporzionalità tra la velocità del cambiamento e quella di adattamento delle abitudini della popolazione. Il rischio è quindi quello di un oblio generalizzato sulla direzione dei flussi e sulla concatenazione di trasformazioni urbane che così costituiscono, sedimentandosi, il continuo presente degli abitanti della città.

Forse un giorno, quando il cantiere scomparirà, dal ponte di corso Grosseto nessuno potrà più intuire, come possiamo fare noi oggi, la stretta relazione centripeta che unisce il grattacielo, le nuove stazioni e le compagini urbane. L'asse di terra battuta che con il suo vuoto cattura lo sguardo sul punto di fuga, è una visione che solo ora si caratterizza nettamente come la direttrice strategica di una nuova entrata in città. Tuttavia è una considerazione parziale che – come già detto – è derivante dalla nostra prospettiva topologica e in quanto tale non può far riferimento a quell'innumerevole insieme di informazioni di cui necessiterebbe la comprensione dello spazio urbano.

Ci diciamo che sarebbe d'aiuto il poter vedere dall'alto del grattacielo le gru, i vuoti, le fratture, e come si dispongono lungo tutte le direttrici trasversali, poiché solo da lì, dal centro in cui si intersecano gli assi, la prospettiva renderebbe ragione in un sol colpo d'occhio di buona parte di quell'ingente mole di dati di cui sentiamo la necessità. Esistono infatti alcuni luoghi che si ergono a condensatori dei tempi, producono processi sociali e ne impartiscono la forma; quella torre di vetro è uno di questi.

Se poco prima ci eravamo detti che nessuna inquadratura può essere completamente esaustiva, non avevamo considerato che, al di là della conoscenza profonda della costituzione fisica della città e della massa mobile da lei informata, esiste una rappresentazione che è in grado di modificare la realtà perché è quella prodotta da chi ha i mezzi e gli strumenti tecnici per attuarla. È scontato dire che questa rappresentazione ci è preclusa, in quanto è una distanza siderale quella che ci separa da chi possiede tali requisiti.

E' necessario tener presente che i grandiosi scorci sulle città resi possibili dalle nuove costruzioni ferroviarie furono per lungo tempo accessibili soltanto a operai e ingegneri. Chi altri, infatti, oltre all'ingegnere e al proletario saliva i gradini che, soli, rendevano l'accesso al nuovo, al decisivo – al senso dello spazio di queste costruzioni?

Quando – e se – avremo la possibilità di salire sul grattacielo sarà il giorno in cui il maquillage sarà approntato. Davanti agli occhi avremo solo la maschera di Torino.

«Vedo sì, Prometeo, e voglio darti il consiglio migliore, anche se tu sei già astuto. Devi sempre sapere chi sei e adattarti alle regole nuove: perché nuovo è questo tiranno che domina tra gli dèi. Se scagli parole così tracotanti e taglienti, subito anche se il suo trono sta molto più in alto, Zeus le può sentire: e allora la mole di pene che ora subisci ti sembrerà un gioco da bambini» Eschilo

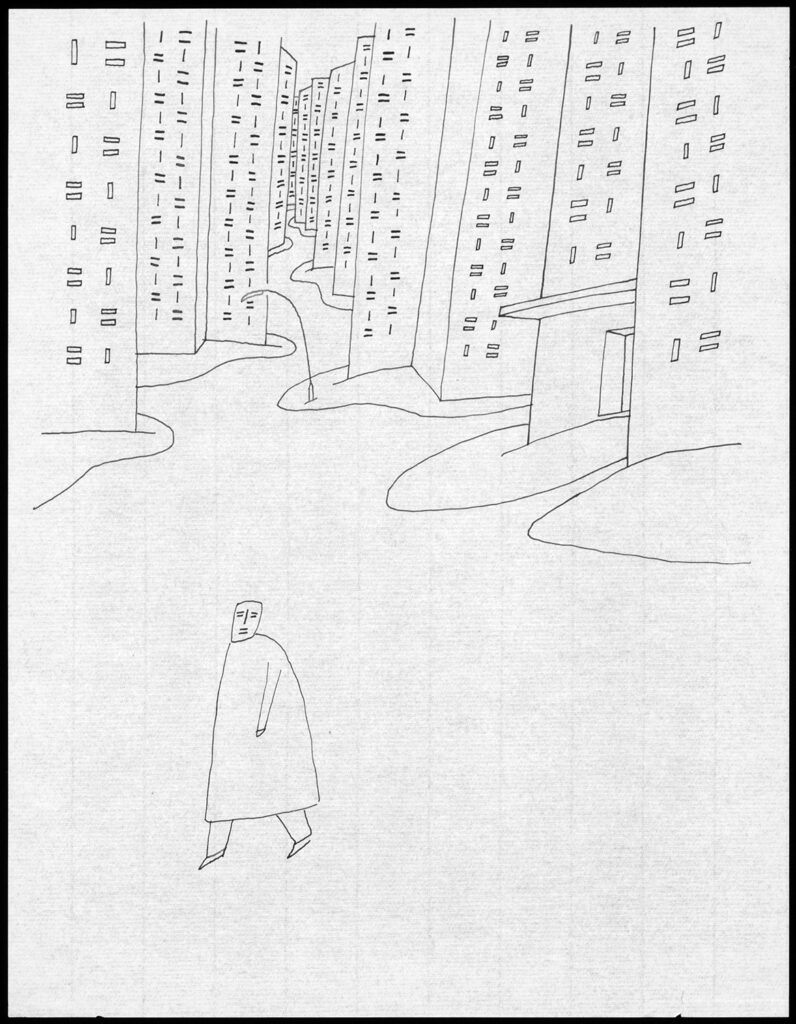

Per ora non ci resta che attraversare il ponte e cercare di proseguire lungo la linea immaginifica del progetto della Variante 200. Ci hanno raccontato di una città infinita, di un urbano sempre più difficile da definire, eppure non c'è nessuna moltiplicazione rizomatica da cercare di descrivere. Ci sono degli assi, dei nuovi centri e sì, anche delle ramificazioni più o meno articolate, più o meno pregne di importanza strategica. Tutto questo, però, è già previsto nello sviluppo gerarchico dell'arborescenza: seguirne un ramo significa riconoscere le frontiere che traccia, le aree che congiunge e soprattutto i piani longitudinali che costruisce a partire da determinate relazioni sociali. Vero è che il corpo urbano non può essere rappresentato solo da queste strutture, ma per descrivere tutto ciò che è altro è inutile avere sotto agli occhi un piano strategico; sarebbe necessario, invece, essere a conoscenza delle storie e delle pratiche di coloro che alla conformazione spaziale non si adattano.

-

Variante 200 – Corso Grosseto #1

Serial / Febbraio 2015Il parco e le sue paratie verde mimetico sono oramai alle nostre spalle e cerchiamo di raggiungere Piazza Rebaudengo, proprio dall'altra parte del cantiere. Quando incontriamo Corso Grosseto, nel punto in cui si interseca con la bretella della tangenziale, le automobili sfrecciano veloci. Ecco che subitaneamente cambia la percezione dello spazio; lasciata indietro quell'impressione di immobilità che permeava la zona adiacente, ci troviamo ora nel luogo del puro scorrere dove i viali diventano ampi e impossibili da attraversare a piedi, dove i percorsi pedonali sono interrotti da guardrail da scavalcare.

«La moderna fine del mondo si compirà in questo modo: in occasione dell'ultimo perfezionamento delle macchine si dichiarerà la incapacità a circolare degli uomini» Karl Krauss

Ci si abitua oggi, presto e quasi in maniera indolore, a questa costruzione dell'esperienza basata sullo shock. Spesso, ci diciamo, saremmo curiosi di ritornare all'emozione provata da chi quel giorno vedendo il film dei fratelli Loumière scappò dal primo cinema, da quella sequenza di fotografie del treno che terrorizzò i primi spettatori, per capire quanta educazione dello sguardo si nasconda dietro alla nostra cognizione del movimento.

Ma sono parole brevi e veloci scambiate distrattamente mentre con attenzione e passo svelto attraversiamo lo svincolo e ci ritroviamo a dover passare su un ponte proprio sopra l'autostrada. Ci attardiamo un attimo a contemplare da questo punto di vista privilegiato i nuovi assetti della città mentre alle nostre spalle le macchine sfrecciano veloci, sotto di noi pure. Questa posizione leggermente rialzata e distante dal groviglio urbano, ci sbatte in faccia un' inaspettata cartolina di Torino: la città appare come ritrarsi gradualmente col dilagare del cantiere, il quale sembra non interrompersi ai soli lavori intorno alla stazione ma continuare lungo una corrente che parte dal nuovissimo grattacielo della San Paolo in Corso Inghilterra.

«Bello, quando sul mare si scontrano i venti/E la cupa vastità delle acque si turba,/guardare da terra il naufragio lontano:/non ti rallegra lo spettacolo dell’altrui rovina,/ma la distanza da una simile sorte» Lucrezio

È nuovamente la geografia urbana a sorprenderci con il suo gioco tridimensionale: di sovrapposizioni di scorci, di differenziali di velocità che destabilizzano le coordinate spaziali; è anche a questo shock, che era così efficacemente sublimato dai sipari haussmaniani, che l'occhio contemporaneo deve saper adattarsi.

Ci sbagliavamo poco fa a credere che fosse la stazione l'epicentro di questa marea polverosa, perché è piuttosto l'edificio tributo al capitale cittadino, il grattacielo, a essere l'occhio del ciclone al centro de “la bufera del progresso”. Lontano eppur così borioso anche da qui, dalla periferia da cui, per visuale d'insieme, sembra un monumentale dito medio che si erge monopolizzando l'attenzione visiva, andando a costituire il punto di fuga di questo quadro dell'oggi. A ben guardare, all'orizzonte cresce lesto anche quello della Regione Piemonte, leggermente sulla sinistra rispetto al primo. Da qui non si vede altro: autostrada, cantiere e le vette del dominio. A cosa si riduce la città che è ora sotto il nostro sguardo? È solo una topica estetica o una prospettiva simbolica questa? Impossibile non chiederselo con quell'inquietudine calmierata dello spettatore che guarda il naufragio da un approdo tanto momentaneo quanto fittizio.

«Non c'è nessun oceano, John. Non c'è niente oltre la città. L'unico posto in cui esiste casa è il tuo cervello» Dark City

C'è tuttavia il ronzio dei motori a distrarci continuamente, insistendo nel volerci palesare la superbia del crederci distanti e separati dall'oggetto della nostra osservazione. Ma il corpo urbano non può essere carpito con un singolo sguardo e ancor meno si può ridurre a una sola inquadratura. Esso è ciò in cui siamo immersi, una modalità di vita, l'habitus di cui non si ha più percezione. E seppur è vero che una finzione ipotetica è necessaria per l'avvio di ogni teoria, non è detto che l'unica possibile sia quella dello spettatore. C'è infatti un ritmo provocato dal passaggio degli autoveicoli sui giunti d'espansione del ponte che ci ricorda la nostra immersione completa nei flussi urbani. Ed è proprio la cadenza sonora, la sua frequenza e le sue pause, a suggerirci che l'urbano è soprattutto ingegneria della certezza. Essa segue tempi precisi: in questo caso regolati da semafori, segnaletica e, come substrato, da un florilegio di norme stradali. Quello che a livello percettivo veniva associato al caos, segue in realtà un cronometro preciso. Ora anche la nitidezza prospettica sulla città non sembra più in contrasto con la confusione sonora alle nostre spalle.

«Vauban preconizzerà vivamente questa maniera di evitare la carneficina e di dissolvere il nemico per mezzo della semplice costruzione di un universo topologicamente costituito "di un insieme di meccanismi capaci di ricevere una forma definita di energia- all'occorrenza quella della massa mobile degli assalitori- di trasformarla e di restituirla alla fine sotto una forma più appropriata»

Ebbene, alla fin fine, pare non esserci nessuna topica estetica, tanto meno una prospettiva simbolica. Nella comprensione della città il punto non sta tanto nel descrivere minuziosamente un luogo da una supposta ubicazione d'eccezione, come fosse uno scenario, quanto piuttosto comprenderlo come un rapporto tra la costituzione fisica e la massa mobile che da essa è informata.

![«Se un edificio non porta nessuna insegna o figura, la sua stessa forma e il posto che occupa nell'ordine della città bastano a indicarne la funzione: la reggia, la prigione, la zecca, la scuola pitagorica, il bordello. [...]la città dice tutto quello che devi pensare, ti fa ripetere il suo discorso, e mentre credi di visitare Tamara non fai che registrare i nomi con cui essa definisce se stessa e tutte le sue parti.”» Italo Calvino](http://philosophykitchen.com/wp-content/uploads/2015/02/foto-generale-num.1-1024x768.jpg)