-

-

Psicoanalisi: una strana antropotecnica

Longform / Novembre 2022Psychoanalyse als Anthropotechnik, psicoanalisi come antropotecnica, potrebbe benissimo essere – perché no? – il titolo di un immaginario saggio disperso nel mare della vasta produzione del filosofo tedesco, tuttora vivente, Peter Sloterdijk. Se non fosse per la sua nota tendenza a irridere la concettualità psicoanalitica, con quell’ironia di chi non è in fondo così distante da ciò che intende allontanare, potremmo quasi immaginarcene un abbozzo in attesa di pubblicazione tra le sue carte. Dunque, perché no? Porsi la domanda “è la psicoanalisi un’antropotecnica?” potrebbe non essere un passatempo del tutto ozioso. Stando alla definizione più recente che il filosofo di Karlsruhe ha offerto del concetto, vale a dire quella contenuta nel magnum opus del 2009 Devi cambiare la tua vita, si definiscono antropotecniche tutte le condotte mentali e fisiche basate sull’esercizio, con le quali gli esseri umani delle culture più svariate hanno tentato di ottimizzare il loro status immunitario sia cosmico sia sociale, dinnanzi ai vaghi rischi per la propria vita e alla certezza di morire (Sloterdijk 2010, 14).

Laddove con “esercizio” si intende ogni sorta di routine abituale e operazione ripetuta tramite la quale «la qualificazione di chi agisce viene mantenuta o migliorata in vista della successiva esecuzione della medesima operazione, anche qualora essa non venga dichiarata esercizio» (Sloterdijk 2010, 7) e con “immunità” un’immunità culturale, risultante di «pratiche simboliche ovvero psicoimmunologiche […] di prevenzione immaginaria ed equipaggiamento mentale» (Sloterdijk 2010, 13). Esercizio e immunità, dunque, come i due cardini della definizione del concetto, sotto il quale ricade uno spettro di fenomeni amplissimo. Dai monaci del deserto ai filosofi greci, dagli asceti indiani ai moderni scienziati, dai biocosmisti russi agli atleti olimpionici, dai funamboli ai fenomenologi. Quanto alla psicoanalisi, si tratta di verificare se, nella sua dimensione pratica come in quella teorica, sia in grado di superare il duplice requisito antropotecnico.

Partendo dal primo punto, l’esercizio e la dimensione abitudinaria che esso comporta, nulla sembrerebbe più estraneo alla scena dell’esperienza analitica. È quanto suggerisce Lacan nel suo Seminario dedicato all’etica della psicoanalisi quando afferma, allo scopo di mostrare lo scarto che separa la dimensione etica inaugurata dalla psicoanalisi dall’etica nel suo sviluppo storico e dall’etica aristotelica in particolare – scarto che permette di misurare tutta l’originalità dell’invenzione freudiana – che l’etica dell’analisi comporta «la cancellazione, la messa in ombra, persino l’assenza di una dimensione di cui basta il temine per cogliere ciò che ci separa da tutta l’elaborazione etica prima di noi – è l’abitudine, la buona o cattiva abitudine» (2008, 14). Se di ripetizione si parla, in analisi, è sempre dal lato del sintomo, della coazione a ripetere un’esperienza traumatica che comporta una certa sofferenza per il soggetto, nulla a che vedere insomma con quel continuo gioco di rimandi tra ἔθος ed ἠθος, di azione buona come frutto di un addestramento alla buona scelta, che è il fulcro dell’etica aristotelica. La psicoanalisi è tutt’altra cosa, perché «l’essenza stessa dell’inconscio si inscrive in un registro diverso» (Lacan 2008, 14) – quello del desiderio e della sua interpretazione. E il desiderio, come ben si sa, non si sceglie.

In analisi infatti si tratta di venire a capo di una domanda, di quella domanda di felicità che l’analizzante pone all’analista, una felicità tuttavia peculiare, né comoda né accomodante, che potrebbe certo non coincidere con le immediate aspettative del soggetto. «La questione etica» dice infatti Lacan «nella misura in cui la posizione di Freud ci fa compiere un progresso, va articolata a partire da un orientamento dell’individuazione dell’uomo in rapporto al reale» (2008, 15), vale a dire in rapporto a quel Reale che nella formulazione lacaniana non coincide con la realtà, ma con ciò che nella realtà costituisce un’impasse, una contraddizione, un inciampo, ciò che, in altre parole, il soggetto non riesce a soggettivare, ciò che rimuove come altro da sé e che ritorna a reclamare i suoi diritti ma anche ciò che il soggetto non simbolizza (Benvenuto & Lucci 2014) e che «non può inscriversi che per un’impasse della formalizzazione» (Lacan 2011, 87).

La posta in gioco dell’analisi è, detto altrimenti, porre in contatto il soggetto con il Reale, con ciò che in esso fa problema, con quell’estimità che lo caratterizza. Proprio perciò Lacan (2008, 11 sgg.), nelle volute che caratterizzano il Seminario VII, procede a distinguere con una certa nettezza l’etica che si esprime nella pratica analitica, nello spazio che separa analizzante e analizzato, dalla triplice serie di ideali analitici i quali, dice Lacan, emergono in abbondanza laddove si intende la pratica analitica come un servizio di asilo e conforto per supplici e sofferenti di vario genere. Vale la pena richiamarli brevemente alla memoria. L’ideale dell’amore umano, l’ideale dell’autenticità, l’ideale della non-dipendenza – mancano tutti il punto circa i fini dell’analisi, o perché si basano su un supposto primato della pulsione genitale, cui dovrebbe essere ricondotta la brulicante pluralità delle pulsioni parziali, o perché introducono una tacita dimensione normativa che sfocia in una concezione dell’analisi come armonizzazione psichica, o perché, infine, ricadono in una dimensione banalmente ortopedica (Lacan 2008).

Di contro a tutto questo si tratta invece di prendere le mosse da ciò che qui Lacan (2008) chiama curiosamente l’ascesi freudiana – sorta di lapsus che conferma il ritorno di quel rimosso che è l’esercizio – condensata nella massima Wo Es war, soll Ich werden. Essa viene interpretata da Lacan attraverso un rovesciamento di prospettiva che ne fa non un’impresa di colonizzazione dell’inconscio da parte della coscienza, un rafforzamento dell’Io alle spese dell’estraneità che lo abita, «un’opera di civiltà, come ad esempio il prosciugamento dello Zuriderzee» (Freud 2012, 489), bensì, nella misura in cui l’analisi comporta una certa tecnica di smascheramento che tiene infaticabilmente dietro agli alibi del soggetto, una ricerca di quella «verità liberatrice» che «non è quella di una legge superiore» ma «una verità particolare» la quale «si presenta per ciascuno nella sua intima specificità con un carattere di Wunsch imperioso» (Lacan 2008, 28-29). Il vero desiderio, insomma dell’analizzante. Perciò Lacan afferma

Questo Ich, infatti, che deve avvenire là dove Es era, e che l’analisi ci insegna a misurare, non è altro che quello di cui abbiamo già la radice nell’io (je) che si interroga su ciò che vuole. Esso non è solo interrogato, ma mentre avanza nella sua esperienza, si pone tale interrogativo, e se lo pone proprio rispetto a degli imperativi spesso estranei, paradossali, crudeli propostigli dalla sua esperienza morbosa (2008, 10).

Così, con l’andamento circolare che caratterizza il Seminario VII, dopo quell’immenso détour che passa per l’interpretazione dell’Entwurf del 1895, la dialettica tra principio di piacere-principio di realtà-pulsione di morte, lo strutturarsi del campo di das Ding, la Cosa nel suo rapporto con la sublimazione e con l’oggetto, l’amor cortese come anamorfosi, il sadismo di Kant e il kantismo di Sade quale cifra della paradossalità del godimento, il tragico fulgore di Antigone, quell’apparente digressione, dunque, che assume la forma di un lungo periplo attorno al vuoto centrale di das Ding, tutta la questione dell’etica della psicoanalisi si riduce – ed è forse poco? – alla domanda «avete agito conformemente al desiderio che vi abita?» (Lacan 2008, 364).

Una domanda, questa, che esprime tutto lo iato che sussiste tra la prospettiva della psicoanalisi e quella funzione che Lacan chiama il «servizio dei beni» – tema privilegiato della riflessone sull’etica da Aristotele a Bentham – perché nell’analisi non ne va né di una coincidenza tra il bene e il piacere, negata dalla condizione di quell’$ che è il soggetto dell’inconscio, né di una rettifica del rapporto tra il desiderio e la dimensione sociale dei beni, «beni privati, beni di famiglia, beni della casa, e altri beni ancora che ci sollecitano, beni del mestiere, della professione della città» (Lacan 2008, 351). Pensare che un’analisi di successo si riduca al raggiungimento di «una posizione di agio individuale», il «farsi garante» da parte dell’analista «che il soggetto possa in qualche modo trovare il suo bene anche nell’analisi è una sorta di truffa» (Lacan 2008, 351).

L’analisi, in quanto fondata sull’ipotesi freudiana dell’inconscio, la quale presuppone che tanto il sintomo quanto l’agire per così dire normale dell’uomo abbiano un senso nascosto che il lavoro analitico può scoprire, configurandosi come un «ritorno al senso dell’azione» contiene in sé «la forma embrionale di un antichissimo γνῶθι σεαυτόν» che tuttavia, a differenza di tante sue forme antiche e moderne, dà adito a un’«esperienza tragica della vita» (Lacan 2008, 362 -363). Laddove tragico assume il senso di irrisolto e indecidibile.

Lo si può apprezzare meglio guardando a quel motore della seduta analitica che è il sintomo. Esso coincide sempre con una soluzione di compromesso ad un conflitto pulsionale, con una soluzione quantomai soggettiva e particolare ad una contraddizione, pur sempre risolta nonostante la sofferenza che tale “soluzione” comporta: di fronte a ciò il lavoro analitico interviene non tanto per appianare la contraddizione, ma per portarla alla luce, per consentire al soggetto di riconoscerla come propria e prendere attivamente posto in essa (Zupančič 2018, cfr. 102 sgg.).

È precisamente in questo punto che si percepisce lo scarto tra la prospettiva analitica condensata nel ritorno a Freud di Lacan e tutte le altre prassi psicoanalitiche post-freudiane e, ancor di più, ogni altra forma di psicoterapia cognitivo-comportamentale, uno scarto che deriva da orientamenti etici di fondo tra loro inconciliabili. Se queste ultime si propongono di consolidare le labili forze dell’Io, di portare il soggetto a gestire e amministrare i propri sintomi – si pongono, in breve, dal lato della padronanza – l’analisi di orientamento lacaniano – fondata fin dalle origini sull’approfondimento dell’intuizione freudiana della vasta estensione del soggetto dell’inconscio (je), nella quale l’Io (moi) non è che una tra le varie istanze in gioco, peraltro risultato di una configurazione immaginaria, dunque aggregato di successive identificazioni (Recalcati 2012, 1-10) – passa, come implicito nelle formulazioni precedentemente citate, per una presa di posizione rispetto alla totalità, molteplice, conflittuale, e sempre irrisolta di se stessi.

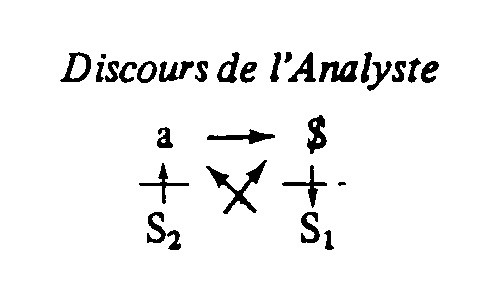

Quanto acquisito finora è espresso, quale attento testimone, dalla formalizzazione del discorso analitico.

In esso troviamo l’oggetto a ad occupare la posizione dell’agente, sostenuto dal significante del sapere che si situa, sotto la sbarra della rimozione, nel posto della verità. Da qui, dalla posizione dell’agente, interpella il suo altro, vale a dire il soggetto barrato, il soggetto dell’inconscio e il tutto sfocia nella produzione di S₁, quel significante, dice Lacan (2011, 86), per cui si possa risolvere il rapporto del soggetto con la verità. Con la verità, è ormai chiaro, discordante, eccedente, talvolta persino inaccettabile del proprio desiderio.

A questo punto parrebbe legittimo chiedersi, che resta qui di antropotecnico? Il quadro finora delineato sembra infatti avvalorare l’idea che la psicoanalisi operi in un territorio, la vasta geografia dell’inconscio, in cui viene negato ogni potere all’influenza dell’abitudine. Il che non deve certo sorprendere. Tuttavia non bisogna dimenticare né la grande elasticità intrinseca al concetto sloterdijkiano di antropotecnica, che permette di sussumere sotto di esso i fenomeni apparentemente più disparati, anche ciò che in prima battuta pare l’opposto di un esercizio, né il fatto, invero piuttosto banale, che la dimensione stessa del setting analitico, il susseguirsi delle sedute, l’instaurarsi del transfert, presuppongono tacitamente l’inscriversi di routines e abitudinarietà, una tacita ripetizione di esercizi da entrambe le parti.

È qualcosa che emerge nella domanda freudiana sulla terminabilità dell’analisi, perché nonostante Freud (1977) ritenga la questione della fine di un’analisi un affare prettamente pratico – legato al raggiungimento di obiettivi minimi quali l’imbrigliamento egosintonico delle pulsioni e il loro farsi permeabili agli influssi che promanano le altre tendenze del soggetto – l’intero testo di Analisi terminabile e interminabile, con la sua insistenza sui problemi e gli ostacoli che si frappongono al termine della terapia, sta lì a dichiarare l’implicita adesione all’idea dell’analisi quale percorso interminabile, interminabile esercizio, incessante prodursi di Costruzioni nell’analisi – come recita il titolo del breve articolo coevo – le quali peraltro, nella loro provvisoria precarietà, esprimono tutta la refrattarietà della teoria come della pratica analitiche a una chiusura definitiva. A quella chimera, dunque, che è la «liquidazione permanente di una richiesta pulsionale» (Freud 1977, 31).

Certo, tornando all’etica della psicoanalisi proposta da Lacan, è innegabile la presenza in essa di una certa disposizione dionisiaca, come di un certo determinismo rispetto alla presa del significante su di noi (Benvenuto & Lucci 2014) ma è altrettanto innegabile – e qui si trova uno spiraglio di libertà – che «possiamo cambiare la nostra posizione soggettiva rispetto a quel che siamo» (Benvenuto & Lucci 2014, 105).

Si diceva che quell’Io che noi siamo, o meglio, quell’Io che è parte di noi e con cui noi tendiamo esclusivamente ad identificarci, altro non è che un aggregato di identificazioni, legato al registro dell’immaginario e alle dinamiche di alienazione narcisistica che pertengono, inevitabili, all’esperienza di ciascuno. Ed è proprio a questo livello che si manifesta un’altra possibile accezione della psicoanalisi intesa antropotecnicamente, cioè il suo configurarsi come pratica di critica gestione delle nostre identificazioni. In questo campo infatti – campo in realtà più esteso delle sole dinamiche identificatorie, perché bisogna sempre ricordare come il campo della libido dell’Io, delle identificazioni e dei rapporti tra Ideal-Ich e Ich-Ideal, sia in realtà un continuum del quale i fenomeni dell’innamoramento, degli investimenti d’oggetto e della libido oggettuale, sono l’esatto rovescio speculare – si può rintracciare il secondo lato della definizione sloterdijkiana di antropotecnica, l’incremento dell’immunità del soggetto.

Ma da che cosa è utile che il soggetto diventi immune? Dalle proprie identificazioni o, il che è lo stesso, dall’illusione della propria consistenza, della propria monolitica unità, che il lavoro analitico spazza via mostrando al soggetto il suo essere attraversato dal discorso e dal desiderio dell’Altro, da un’eccentricità che deborda il suo semplice identificarsi con un significante – «penso dove non sono, dunque sono dove non penso» (Lacan 2002, 512). Ma anche dalla dimensione fantasmatica, anch’essa in fondo ineliminabile, dell’esperienza amorosa, rispetto alla quale Lacan, con il consueto stile gnomico non privo di ironia, sembra dire l’ultima parola sentenziando – non c’è rapporto sessuale. Non si può porre il rapporto sessuale perché è impossibile, in breve, che due facciano Uno. Si tratta di mettere in discussione, innanzitutto, l’idea che il godimento sessuale – espressione tautologica – si identifichi con l’amore. «Il godimento dell’Altro» afferma Lacan «[…] del corpo dell’Altro che lo simbolizza, non è segno dell’amore» (Lacan 2011, 5). Ma, sotto la lente d’ingrandimento della psicoanalisi, anche il godimento del corpo si sfalda e si pluralizza, sfociando in una miriade di rivoli:

come sottolinea mirabilmente quella specie di kantiano che era Sade, si può godere soltanto di una parte del corpo dell’Altro, per il semplice motivo che non si è mai visto un corpo avvolgersi completamente, fino a includerlo e fagocitarlo attorno al corpo dell’Altro. […] Il godere ha questa proprietà fondamentale, che insomma è il corpo dell’uno a godere di una parte del corpo dell’Altro (Lacan 2011, 23).

Di qui il doppio genitivo implicito nell’espressione godere del corpo in cui si gioca, nel Seminario XX, la distinzione tra il godimento fallico e il suo al di là, la nota estatica del godimento femminile. Si tratta, infine, di mettere tra parentesi quell’idea, cruciale nella tradizione occidentale, per cui amare sarebbe fondersi in un’unità indistinta.

Siamo una cosa sola. Tutti sanno, naturalmente, che non è mai capitato che due facessero uno, ma insomma, siamo una cosa sola. È da qui che parte l’idea dell’amore. È veramente il modo più rozzo di dare al rapporto sessuale, a questo termine che evidentemente sfugge, il suo significato. L’inizio della saggezza dovrebbe consistere nell’iniziare a rendersi conto […] che l’amore, se è vero che ha rapporto con l’Uno, non fa mai uscire nessuno da se stesso (Lacan 2011, 45).

Dopo questa traversata, inevitabilmente parziale, è bene ancorarsi a qualche punto fermo, ben sapendo che ogni approdo non è che un provvisorio punto di partenza. Che cos’è, dunque, la psicoanalisi? La psicoanalisi è quella strana antropotecnica, che ci immunizza – di un’immunità che è essa stessa immune dal sogno illusorio di un’immunità totale e definitiva – dal credere che l’amore e il godimento siano la stessa cosa, che desiderio e godimento coincidano sempre giungendo a soluzione, che l’amore sia fondersi in un’unità inscindibile e cannibalesca, che l’in-dividuo sia realmente tale…immunizzarsi, in fondo, dal fantasma dell’Uno in ogni sua forma, dalla credenza che la sintesi del molteplice nell’unità sia chiusa una volta per tutte.

È quindi assodata l’appartenenza della psicoanalisi al campo dell’etica, nel quale apporta una prospettiva originale, che è in fondo, come notava un osservatore ad essa estraneo quale Foucault (2011, cfr. 26-27), una riemersione di una forma di cura di sé e direzione spirituale interamente focalizzata sui rapporti tra soggetto e verità, sul prezzo che il soggetto paga per dire il vero su se stesso e sull’effetto che ciò comporta. Ed è altrettanto assodato che il tutto si traduca in un saperci fare con le proprie identificazioni. Può tutto questo avere a che fare con una dimensione latamente politica? Occorre rammentare la centralità che Freud attribuisce, in Psicologia delle masse e analisi dell’Io, saggio cruciale perché contiene il nucleo della «dottrina socio-politica della psicoanalisi» (Benvenuto 2021, 10), ai meccanismi identificatori come base della formazione dei collettivi.

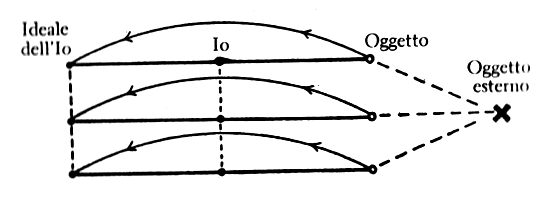

Tale grafico è il risultato dell’enunciazione della «formula della costituzione libidica di una massa», la quale prende corpo quando «un certo numero di individui» è giunto a porre «un unico e medesimo oggetto al posto del loro ideale dell’Io» identificandosi in tal modo «gli uni con gli altri nel loro Io» (Freud 2011, 234-235). I membri di un collettivo, dunque, dal partito fascista allo stesso movimento psicoanalitico, si riconoscono e si amano l’un l’altro in quanto tutti fanno riferimento a quello stesso oggetto esterno, opportunamente idealizzato, che è il capo.

Per Freud infatti non c’è Masse senza capo, perché ogni formazione collettiva rappresenta una regressione, seppur parziale, a quello stadio arcaico di soggezione che Freud indica con il mito dell’Urhorde e dell’uccisione del padre primordiale e che testimonia della «funzione costitutiva del politico rispetto al sociale» (Benvenuto 2021, 55). Ciò equivale a riconoscere, anche pensando agli aggregati umani dichiaratamente più aperti e tolleranti, che «per Freud ogni collettivo è nel fondo fascista» (Benvenuto 2021, 37). E ciò accade anche, come sottolinea Benvenuto (2021) operando una rilettura in chiave lacaniana della Massenpsychologie, quando a unire il gruppo non è tanto un individuo fisico ma un’idea-guida: basta infatti guardare alla formula del discorso del maître per notare come ogni capo individuale sia tale in quanto occupa il luogo del capo, identificandosi con quell’S₁, significante-padrone, identificandosi e facendosi identificare con una visione statuaria di sé che rimuove il suo essere dotato d’inconscio, attraverso un’operazione che ricorda la kantiana sussunzione del molteplice della sensibilità sotto la categoria che, a priori, chiede riempimento.

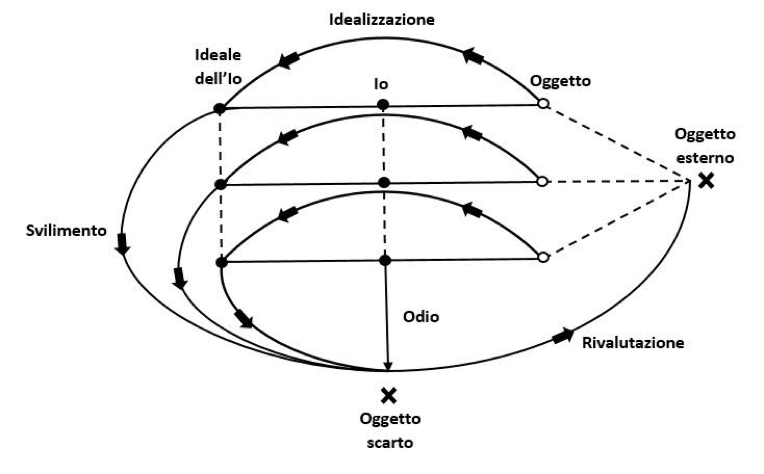

Che dire, dunque? Se è implicita nella psicoanalisi la possibilità di una prassi di disinnesco, attraverso esercizi reiterati di affinamento dello sguardo critico, delle proprie identificazioni – di cui le identificazioni politiche sono una parte preponderante – è allora giustificato un uso mediatamente politico della stessa. Mediatamente perché la psicoanalisi, figlia dell’età delle democrazie liberali, è quel legame sociale sciolto da ogni altro legame sociale, nella dimensione a tu per tu tra analizzante e analista, che consente di rimettere in scena sempre di nuovo il dramma originario del parricidio, dell’emersione della psicologia individuale dal magma della psicologia collettiva, emancipando così il soggetto dai rapporti densi e immediati della Gemeinschaft e introducendolo in quell’ambito, forse un po’più freddo e dominato dalla mediazione tra istanze contrapposte che è la Gesellschaft (Benvenuto 2021). Si può così insegnare al soggetto a stare in guardia – a immunizzarsi, sempre nel senso di un’immunità mai garantita fino in fondo e perciò bisognosa di un esercizio interminabile, dall’essenza fascista di ogni collettivo. E a immunizzarsi, ancora, da tutta una serie di dinamiche, quantomai attuali, spiegabili attraverso quell’integrazione alla Massenpsychologie freudiana che è il diagramma del circolo dell’alienazione politica proposto da Benvenuto (2021).

Se l’immagine ideale del capo-S₁, nel corso del processo di idealizzazione, tende sempre a scindersi espellendo da sé il suo contrario, l’anti-ideale come oggetto-scarto su cui si riversa l’odio e l’aggressività che contribuisce a tenere unito il collettivo, coalizzato contro ogni possibile nemico esterno o interno, ecco che si presenta la possibilità, per tramite della psicoanalisi, di una profilassi da ogni inevitabile dinamica settaria, da ogni nazionalismo, sovranismo e populismo…da tutti quegli -ismi che, nel dibattito pubblico come in quello accademico, contribuiscono a irrigidire e polarizzare la discussione sfociando in una triste «miseria identitaria» (Benvenuto 2021, 121). Una contrapposizione, insomma, tra posizioni identitarie dimentiche della loro labile natura immaginaria e del loro essere, come tutti, soggetti dell’inconscio – dimenticanza, questa, che quella strana antropotecnica che è la psicoanalisi, in quanto ci insegna qualcosa sul politico, può contribuire a colmare.

di Luca Valsecchi

Bibliografia

Benvenuto, S. (2021). Soggetto e masse. La psicologia delle folle di Freud. Roma: Castelvecchi.

Benvenuto, S. & Lucci, A (2014). Lacan oggi. Sette conversazioni per capire Lacan. Milano-Udine: Mimesis.

Foucault, M. (2011). L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982). Trad. it. di M. Bertani. Milano: Feltrinelli.

Freud, S. (1977). Analisi terminabile e interminabile. Costruzioni nell’analisi. Trad. it. di R. Colorni. Torino: Bollati-Boringhieri.

Id. (2011). Psicologia delle masse e analisi dell’Io. Trad. it. di E. Panaitescu. Torino: Bollati-Boringhieri.

Id. (2012). Introduzione alla psicoanalisi. Trad. it. di M. Tonin Dogana & E. Sagittario. Torino: Bollati Boringhieri.

Lacan, J. (2002). L’istanza della lettera dell’inconscio o la ragione dopo Freud. In Scritti (I). A cura di G. Contri. Torino: Einaudi.

Id. (2008), Il seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi (1959-1960). A cura di A. Di Ciaccia. Torino: Einaudi.

Id. (2011). Il seminario. Libro XX. Ancora (1972-1973). A cura di A. Di Ciaccia. Torino: Einaudi.

Recalcati, M. (2012). Jacques Lacan. Desiderio, godimento, e soggettivazione. Milano: Raffaello Cortina.

Sloterdijk, P. (2010). Devi cambiare la tua vita. A cura di P. Perticari. Milano: Raffaello Cortina.

Zupančič, A. (2018), Che cos’è il sesso? Trad. it. di P. Bianchi. Milano: Ponte alle Grazie.

-

L’atleta indisciplinato: esercici o esercizi?

Recensioni / Ottobre 2021Papà, ma come si dice:

esercici o esercizi?

(Marta, 5 anni)

Pratica del 15 marzo 2020

Il piede

Conservare il senso della misura senza misura

Lasciare il piede

calare dentro il pavimento.

Quando il piede rilascia sul pavimento, tutto sopra muta.

“Il sole ha la larghezza di un piede umano” (Eraclito)

Lo sbadiglio è uno degli atti più sani e socialmente inaccettabili concessi all’essere umano dalla natura. Generalmente agisce una prima volta al mattino, durante il risveglio, segnale naturale di quell’orologio cosmico inscritto, sottomesso, direbbe Epitteto (Diattribe IV, 100-106), al periodo cosmico del nostro quotidiano vivere.

Ha un suo punto di partenza: quando l’osso mascellare, o la mandibola, o entrambe, muovendosi sollecita(no) la linea delle labbra, misteriosa demarcazione di un sopra e un sotto, ad aprirsi. Può succedere di più nella parte centrale e, allora, le labbra s’incurvano, quasi a contenere una minuscola, rotonda vocale al loro interno. Oppure può avvenire di più sui lati: in questo caso, la fessura delle labbra si allunga in una striatura che ricorda certe fotografie di Luigi Ghirri che ritrae la linea dell’orizzonte. È il preludio, se va in questa direzione, di una delle nostre espressioni più belle: sorridere.

Ma non accade. Lo sbadiglio è più arcaico e primordiale. Atto respiratorio abnorme, lo definisce il dizionario, spesso incoercibile, caratterizzato dall’apertura forzata della bocca accompagnata spesso dalla costrizione delle palpebre.

Sa anche essere pigro. In quel caso, la bocca si divarica più lentamente, diventando il segno da sempre più temuto dagli insegnanti e da chiunque stia tenendo un discorso o si stia esibendo in scena: la noia. Questione di tempo, immagine, intenzione e sensazioni che ci portiamo addosso.

Può, lo sbadiglio, essere elemento costitutivo di una pratica (o esercizio?). Ma certamente! È uno degli atti di apertura più straordinariamente sani concessi a chiunque lavori attraverso il corpo e la voce. Come essere nell’acqua: la pelle si distende, si allunga, si spalma, la colonna incomincia ad allungarsi, le braccia si arricciano e poi si aprono a stella, e così via fino a giù. Fin dentro i piedi. Quando subiamo uno sbadiglio e quando siamo noi ad agirlo? Dove ci porta? Con quali sensazioni? In quali parti del corpo ne percepiamo il riverbero? C’è un momento, lo stavo descrivendo all’inizio, in cui la bocca, nel momento stesso di aprirsi, contiene ancora infinite possibilità: può spalancarsi di stupore, dilatarsi dentro un grido, modificarsi in una smorfia di dolore, squarciarsi in una gran risata.

Eccoci già dunque entrati dentro un tema molto affascinante, per chi si interroga sull’origine delle pratiche: il punto di soglia. Quello spazio dentro cui l’intenzione esita, gioca con sé stessa osservandosi. Un tempo sospeso, funambolico, lo definirei.

Proprio questa domanda, che richiede innanzitutto un ascolto del proprio agire, si presta a dialogare con la stimolante opera di Armando Canzonieri, L’atleta indisciplinato. Fortuna ed Esercizio, pubblicata da Orthotes Editrice nel 2020.

Canzonieri fa qualcosa di molto prezioso: indaga all’interno dello stoicismo che cosa sia una pratica e, per fare questo, fa i conti con gli esercizi necessari per attuarla. Con una parola: askesis. Qui ci viene in aiuto anche Michel Foucault: «Nella tradizione filosofica dominata dallo stoicismo, askesis significa non già rinuncia, ma progressiva attenzione a sé, e padronanza su se stessi”. Ed il fatto che l’askesis preveda degli esercizi, i cui due poli opposti costitutivi venivano designati come melete e ghymnasia. Si rimane letteralmente estasiati dal grado di consapevolezza con cui venivano utilizzati questi due termini. «Melete significa, stando alla traduzione latina, meditato, meditazione […] si trattava di anticipare la situazione reale immaginando un dialogo fittizio […] immaginare l’articolazione degli eventi possibili per saggiare come si reagirebbe: questa è la meditazione». Al polo opposto c’è la ghymnasia, l’allenamento. «Mentre la meditato è un’esperienza immaginaria che ha lo scopo di esercitare il pensiero, i ghymnasia consistono in un allenamento in una situazione reale, anche se prodotta artificialmente». Per esempio: «Ogni mattina si fa una passeggiata e si verificano le proprie reazioni» (M. Foucault, Tecnologie del sé. Un seminario con Michel Foucault, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, pp. 32-35, citato nel libro di Canzonieri).

Ora, per tornare al punto di soglia, nulla, meglio dell’atto del camminare, lo rappresenta. Perché, quando camminiamo, noi stiamo continuamente cadendo. Questa tragicità in atto, di cui sono immagine simbolo le sculture di Alberto Giacometti, si salva dentro un tempo sospeso che ci trasforma magicamente in funamboli. O in fanciulli. È dentro questo spazio minuscolo e dilatato che risiede l’essenza della pratica.

Le mie pratiche, quest’anno, hanno preso un nome: pratiche di accordatura. Sarà forse facile riconoscervi inguaribili tracce di platonismo pitagorico, un richiamo verso le origini della filosofia stessa, prima che il suono, la parola e il gesto si addormentassero nella concettualizzazione del logos. Insieme alla consapevolezza che vi sia all’interno delle pratiche qualcosa di profondamente artigianale, come l’accordatura di uno strumento.

C’è bisogno di una trasmissione. Di un ascolto. Di una condivisione. Lasciate alla pelle il tempo per comprendere, raccomanda Philippe Petit nel suo Trattato del Funambolo, a chi impara a camminare sul filo a piedi nudi. Non sembra forse di sentire parlare un calzolaio?

Nessuno meglio di Walter Benjamin ha lasciato una traccia per noi, contemporanei smarriti, orfani di stelle che ancora orientavano nello spazio i nostri antenati senza alcun bisogno di avere il navigatore. La troviamo nella figura del narratore. È in questa intuizione folgorante che viene messo a fuoco il rischio di una perdita irrimediabile dell’esperienza. In fondo, ci dice, i primi narratori ricevevano il racconto di esperienze che passavano di bocca in bocca: contadini e marinai furono i primi maestri del racconto e la sua scuola superiore è stata l’artigianato. Perché la vera narrazione implicava una sorta di utilità pratica e di vita, per imparare da altri storie di viaggi, i fini dettagli di una professione, proverbi e norme di vita. Inteso in questa maniera, il narratore diventava persona di consiglio per chi lo ascoltava. Da quando incominciano a scomparire le figure degli artigiani, a quel punto anche la narrazione si modifica (le subentrerà il romanzo). Diminuisce la comunicabilità dell’esperienza cucita nella stoffa della vita vissuta che diviene saggezza, come la chiama Benjamin.

Arrivati a questo punto, dovrò arrischiare l’aggiunta di una terza polarità, tra il melete e la ghymnasia, che è parte altrettanto fondamentale delle pratiche.

Il ruolo che giocano le modalità di apprendimento del bambino nei suoi primi anni di età. Quell’esperire il mondo in maniera tattile-cinestetica e uditiva che proprio il Novecento traduce a suo modo nell’immagine del funambolo. Portare quell’esperire dentro il corpo adulto è, forse, la chiave di accesso alle pratiche.

Appena nasciamo, è la bocca, ancora lei, a sperimentare il mondo: succhiando, per nutrirsi, articolandosi in primi balbettii, sonorità, lallazioni, che sono pure pratiche di scoperta. Condizione meravigliosa che ogni atleta indisciplinato vorrebbe continuamente cercare. Praticare la pratica nella sua più pura ed esperienziale essenza.

Esistono un’infinità di pratiche (o esercizi) per le labbra, la lingua, la bocca.

Nessuno meglio di Moshe Feldenkrais, il maestro che non ho avuto l’onore di conoscere di persona, ma di cui ho avuto il privilegio di riceverne l’insegnamento attraverso la trasmissione del suo lavoro.

Ai tempi del liceo, ero affascinato, tramite i racconti di mia nonna che lo incontrava ogni tanto dalle parti di Porta Palazzo, dalla figura del “filosofo ignoto”. Così si firmava infatti sul giornale La Stampa, Guido Ceronetti. Furono le sue traduzioni, trovate in casa, di alcuni testi dell’Antico Testamento: Giobbe, i Salmi, a folgorarmi. Vi compariva una sorta di scavo ritmico, articolare, osseo del palato, delle labbra, del respiro dentro le consonanti dell’alfabeto ebraico. Era quasi una questione di gravità di corpi, d’immaginazione necessaria per fare scattare foneticamente le vocali nascoste. Tutto ciò, lamentava Ceronetti, si perde nella traduzione, come se quella parte di corpo e di bocca chiamate in causa perdessero la loro piega buia e, con questa, perdessero il loro duende.

Mi sembrava un gioco. Una continua preparazione della bocca a quella sorta di misteriosi gargarismi che potevano avvenire al suo interno, fin giù nel petto, fin dentro le dita dei piedi, per arrivare a cogliere il suono di una parola. Paradossalmente, quella fu la mia prima forma di danza. Quella era già danza. Movimento.

È arrivato il momento di presentare il personaggio mancante, fino a ora solo accennato, Feldenkrais, in questa storia che parte dalle Diatribe di Epitteto. Siamo negli anni Settanta e una donna svizzera di nome Nora, di oltre sessant’anni, una mattina si sveglia sentendosi un po’ strana. Fatica ad alzarsi dal letto e si accorge che fatica a parlare. Così come a leggere e scrivere. Il medico che la visita le diagnostica una trombosi o emorragia con relativo danno all’emisfero cerebrale sinistro. Iniziano anni difficili in cui non compare nessun miglioramento. A quel punto i famigliari della donna decidono di tentare affidandosi a una figura di cui in tanti parlano. Si chiama Moshe Feldenkrais. Ha così inizio quello che diventerà poi un libro, Il caso di Nora, che è il racconto dell’incontro e della guarigione di Nora, lavorando con Feldenkrais. Si tratta di un viaggio a ritroso, commovente e straordinario, fino alle origini di come ognuno di noi, nei suoi primi mesi e anni d’infanzia ha imparato a muoversi e a parlare. Soltanto ripartendo da lì, anche un cervello danneggiato come quello di Nora, potrà riacquistare le proprie funzioni. Questa storia di Nora è arrivata molto spesso dove poteva arrivare più facilmente, ovvero tra “tecnici” del corpo e rappresentanti di un certo modo di intendere la ghymnasia, ma non dove doveva anche arrivare: tra le mani di filosofi, antropologi, poeti, fino a mettersi in dialogo con il grande atlante warburghiano di Mnemosyne. Il perché e il per come non sia ancora successo è una domanda profondamente filosofica.

Il 13 ottobre 1910, Franz Kafka e Max Brod visitarono insieme il Museo Carnavalet di Parigi. Kafka rimase affascinato da un quadro di Jean Hubert: Le lever de Voltaire. Vi si vede Voltaire in un atteggiamento alquanto buffo: appena sveglio, in piedi in bilico su una sola gamba mentre cerca di infilarsi i pantaloni sotto la camicia da notte; il berretto da notte ancora in testa, un naso corvino che spunta e già sta dettando qualcosa al suo servitore. Che funambolica efficienza! Come poteva non esserne affascinato Kafka, lui che per tutta la vita coltivò un esercizio di efficienza cui era costretto: il lavoro di ufficio durante il giorno, e la scrittura, sua vera vocazione, tra le ore discontinue della notte? Sappiamo quanto abbia cercato per l’intera vita una ghymnasia che lo facesse sentire forte, sano, energico. La trovò, forse, negli esercizi di ginnastica e respirazione secondo il metodo di Jørgen Peter Müller. Un biondone danese che si faceva chiamare Apoxyòmenos. Le fotografie in cui si faceva ritrarre ne esaltavano una bellezza da dio greco immortalata in costume da bagno nelle posizioni dei suoi esercizi. C’è qualcosa di così comico e toccante nell’immaginare Kafka eseguire quegli esercizi verso sera, forse prima di iniziare una pagina della Colonia penale, del Digiunatore o di Giuseppina la Cantante. Oppure tra una pagina interrotta del Castello e l’Avvoltoio. E se tutti i suoi racconti, in fondo, non fossero che la metafora di una pratica, una pratica così lunga, ininterrotta, sfinente, che è la vita?

Quando osserviamo il quadro di Jean Hubert, Le lever de Voltaire, sale una divertita, sana allegria. Come se anche lavarsi i denti, mettersi i calzini, invece che un’abitudine, potessero diventare una pratica. Dove comincia, dunque, una pratica? E il momento prima che cominci che cos’è, allora? Una preparazione alla pratica? O è già parte della pratica?

Feldenkrais diceva che non si può insegnare nulla, se non creare le condizioni per imparare. Ecco, credo che la pratica richieda una sorta di fiducia verso qualcosa di sconosciuto. Qualcosa che potremmo chiamare “fiducia organica”. Da esploratori in avanscoperta, direbbe Epitteto.

.

.

Pratica del 12 aprile 2020

Quando una parte del corpo non si conosce, le altre parti devono compensare; o devono coordinarsi diversamente. Dallo schermo zoom una ragazza polacca ci riflette e dice: è proprio vero. Ora che ci penso, anche nella mia storia famigliare accade così.

di Emanuele Enria

.

.

Bibliografia

Armando Canzonieri, L’atleta indisciplinato. Fortuna ed esercizio, Orthotes Editrice, 2020.

Moshe Feldenkrais, Il Caso di Nora, Casa Editrice Astrolabio, 1996.

-

GAME OVER. Occhiali a specchio, cibernetica e informazione

Longform / Settembre 2021.

Dietro le lenti

La narrativa cosiddetta cyberpunk nasce all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso. Si presenta da subito come una cesura abbastanza netta tra due epoche diverse della letteratura fantascientifica; una frattura quasi irrimediabile tra un “prima” e un “dopo” destinata non soltanto a lasciare ampia traccia di sé ma anche a contrassegnare una soglia osmotica tra una concezione della realtà – o meglio, della scrittura di quella realtà – e la sua rappresentazione, dischiusa su scenari molto suggestivi. Il cyberpunk – definito spesso in modi diversi nel corso di quegli anni: Radical Hard SF, Outlaw Technologists, Neuromantics – è premonizione di impensabili orizzonti dell’essere, di evoluzioni della società e della tecnologia che nemmeno il più ardito degli scrittori avrebbe mai osato immaginare.

Si possono individuare tre differenti date costitutive del Movimento cyberpunk: nel 1982 viene organizzata una storica tavola rotonda alla convention sulla fantascienza “ArmadilloCon” che si tiene a Austin nel Texas [1]; nel 1984 William Gibson [2] pubblica Neuromante (1986) e due anni più tardi esce l’antologia Mirroshades (1986), a cura di Bruce Sterling [3], un altro importante capofila dei ragazzi dagli “occhiali a specchio”.

Gli occhiali da sole a specchio sono stati un totem del movimento fin dai primi giorni del 1982. Le ragioni di ciò non sono difficili da capire. Attraverso il nascondere gli occhi, le lenti a specchio ostacolano le forze della normalità a comprendere che uno è impazzito e possibilmente pericoloso. Essi sono il simbolo del visionario che fissa lo sguardo al sole, il biker, il rocker, il poliziotto, e fuorilegge simili. Le lenti a specchio – preferibilmente in cromo e nero opaco, i colori del totem del movimento – apparvero in ogni novella, quasi fossero una specie di distintivo letterario. (Sterling 1990, 37)

Il cyberpunk è un prodotto schietto dell’ambiente culturale nord-americano di quel periodo e probabilmente ne è una penetrante rappresentazione. Le sue radici affondano nella tradizione della fantascienza popolare degli anni Sessanta. Ellison, Delany, Spinrad, Aldiss, Ballard, Anderson, Heinlein, senza dimenticare i “giochi di realtà” di Dick: sono questi i precursori e gli ispiratori dei nuovi romanzieri che si stanno misurando con una incipiente fine secolo superiore a tutte le aspettative, inverando senza dubbio molte delle anticipazioni che il Movimento delle lenti scure ha fatto proprie, intuendole nella filigrana della storia. Si è spesso detto dell’analogia tra punk e cyberpunk, entrambi processi di superamento e liberazione che non tagliano i ponti col passato, anzi ne assorbono gli insegnamenti e li manipolano mantenendo con esso accostamenti sonori e sintattici, riletti in chiave esplosiva e spiazzante. Insomma, come il punk scioglie il rock and roll dalle briglie sinfoniche del progressive rock, così il cyberpunk affranca la fantascienza da influenze decennali pur se i suoi rappresentanti sono cresciuti nella tradizione letteraria della Science Fiction. Il corpus narrativo classico sembra essere saturo e la realtà quotidiana sopravanza ogni fantasia possibile. Qualcosa, dunque, si libera in quel decennio e nonostante l’etichetta cyberpunk non sia stata mai scelta da nessuno dei componenti di quella geniale brigata, il termine entra in uso perché sintetizza un intero clima culturale, fatto di high-tech e di pop underground nei quali si mescolano video-rock, hacker clandestini, «tecnologia di strada dell’hip-hop e della musica scratch» (Sterling 1990, 38).

E proprio di quel milieu così particolare, fatto di visioni apocalittiche, esistenze ai margini, ibridazioni tecnologiche e oscure periferie urbane nella quali si muovono esseri umani “ai margini”, ci occuperemo nelle prossime pagine, rovistando tra “regimi discorsivi” e idiosincrasie al silicio per disegnare una cartografia, certamente imperfetta, del dispositivo culturale che la scrittura cyberpunk generò, prima di spegnersi alle soglie degli anni Novanta del Novecento, riecheggiando i motivi di una eterna rivolta contro un ordine sociale incrinato dal confondersi della macchina con la carne, mentre l’”analogico” veniva espropriato dal tumultuoso affacciarsi del “digitale”.

.

Di cibernetiche e altri movimenti

Il prefisso cyber proviene dalla parola “cibernetica”, in lingua inglese cybernetics. La cibernetica governa quella parte della sperimentazione scientifica che studia le analogie funzionali tra i meccanismi biologici di controllo e regolazione degli esseri viventi e i meccanismi artificiali delle macchine. Cybernetics è lemma coniato dal matematico americano Norbert Wiener (1948). Wiener riprendeva il concetto espresso in greco antico dalla parola “kubernetes” [κυβερνήτης], pilota di navi, anche se gli attribuiva un significato diverso dopo qualche secolo di evoluzione etimologica, assecondando parzialmente la sua distorsione. Tuttavia, nella cultura greca di allora non si trattava soltanto di saper usare il timone, piuttosto di conoscere ogni singolo componente dell’imbarcazione e il criterio con cui era stato realizzato. In aggiunta, essere un buon pilota significava anche, o forse soprattutto, sapersi orientare, e per farlo bene era necessario possedere solide conoscenze di astronomia, geografia, cartografia ed essere capaci di “annusare il mare” attenti alle variazioni meteorologiche. Con l’arrivo della civiltà latina il pilota divenne gubernator, un individuo più adatto al comando che alla conduzione, secondo il prevalente principio del controllo centrale da esercitare su un vasto territorio quale sarebbe stato l’Impero. Il gubernator svolgeva il suo compito essenzialmente sottomettendo. Wiener, quindi, in maniera più o meno inconsapevole utilizzava il termine filtrandolo attraverso l’accezione romana. La cultura cyberpunk, al contrario, recupera l’etimo greco configurando una “possibilità sociale”, chiamiamola così, affatto diversa.

Almeno sino alla fine degli anni Venti del XX secolo era stato l’orecchio a farla da padrone. Le tecnologie sviluppate fino a quel momento, il telegrafo e il telefono, avevano fatto dell’ascolto il canale privilegiato per la comunicazione. Ascolto, e vocalizzazione quando il telegrafo divenne “parlante” e si scoprì che si poteva trasferire anche la voce oltre ai segnali ticchettanti dei vari codici di trasmissione tra cui primeggiava il Morse (Coglitore 2016). Con l’arrivo negli Stati Uniti della prima, embrionale televisione, intorno al 1927, sarebbe stato l’occhio ad assumere valenza primaria con tutto ciò che ne sarebbe conseguito.

La società occidentale avrebbe dovuto attendere ancora una quarantina d’anni prima che il Personal Computer (PC), televisore interattivo stupefacente all’epoca, facesse capolino nelle case e negli uffici, dopo che Internet si era affacciata alle soglie di quella modernità a lungo covata nei laboratori militari e universitari americani. L’introduzione del PC, a partire dagli anni Settanta, provocò una serie di sensibili cambiamenti, inequivocabili con la sua diffusione di massa dal principio degli anni Novanta. Il PC è un media elettrico, ovviamente. Rispetto ai suoi ascendenti altrettanto famosi, il computer innalza in generale l’indice di produttività e consente a ciascun individuo, lo vediamo benissimo ai nostri giorni, notevoli capacità di elaborazione, di condivisione e di ampliamento della conoscenza che fino a poco tempo prima erano appannaggio di grandi gruppi industriali o di agenzie governative. Scale gerarchiche e distanze sociali si riducono notevolmente e le competenze individuali percorrono la Rete in modo trasversale scavalcando barriere che sembravano invalicabili.

L’attrezzatura informatica consente libero scambio di informazioni e una sostanziale semplicità di utilizzo del medium, che implementa nuove aggregazioni sociali, aziendali e persino politiche. Lo spazio, infine, subisce una rinnovata “conquista” perché le distanze, come era accaduto per telegrafia e telefonia, perdono di significato. L’universo digitale cancella i confini e l’idea stessa di confine. I nostri sensi e le nostre azioni possono estendersi per migliaia di chilometri, ben oltre il nostro corpo come strumento naturale di acquisizione percettiva del mondo circostante; la tecnologia si sostituisce ad esso nella sua condizione di misura della realtà che rimodula proprio attraverso l’approntamento digitale della geografia umana e fisica. Il territorio non è più essenza e presenza delle cose ma sua immagine virtuale, ancorché saldamente radicata poiché lo riproduce nei dettagli; lo ombreggia in una assenza che il medium rende irrilevante, alterando il senso dello spazio materiale e sociale.

Bruce Sterling Interagire attraverso il computer, senza dimenticarci dello smart-phone, ci isola dall’ambiente circostante e ci lascia sperimentare inedite emozioni. Il “cyberspazio”, luogo della virtualità assoluta, è campo d’azione e non più semplicemente una simulazione dalle qualità sorprendenti: piuttosto, suggerimento per una socializzazione differente, originata nella e dalla relazione di reciprocità che la tecnologia suscita. L’abbandono della tradizionale tridimensionalità degli oggetti fisici, corpi compresi, comporta la sostituzione di una obsoleta “spazialità” con simbologie all’inizio meno rassicuranti ma d’appresso evocatrici di una dimensione della mente che introduce a rappresentazioni sceniche degne di un’allucinazione crudele e curiosa, radicalmente “altro” da tutto ciò che finora avevamo sperimentato. Di più, la morfologia del “cyberspazio” cancella una volta per tutte l’oggettività dell’interpretazione. Si presenta, cioè, come artefatto che sfugge alle regole consuetudinarie, si sottrae a qualsiasi classificazione, muta continuamente nella sua complessità diversificante.

La “cybercultura” (termine con il quale ci riferiremo, in forma contratta, alla cultura cyberpunk) consiste, quindi, quando la indaghiamo dal punto di vista della ricaduta nel sociale, nell’interiorizzazione di queste nuove “estensioni”, comprendendone il potenziale interattivo nella consapevolezza che non potremo che riadattare i sensi a questa modificata condizione. Nuovi fenomeni conoscitivi germogliano attorno a noi e ci riaggregano in un diverso “stato”, lasciandoci galleggiare negli oceani del digitale.

.

Informazione/informazioni

La cultura cyberpunk, a questo punto, si definisce in quanto “agente” che si appropria dell’informazione, la trasforma, e per mezzo del suo rimaneggiamento interviene nel mondo cui ci siamo abituati sin dalla tenera età indicando seducenti alternative. La notazione punk, che fa da spalla quasi alla congerie cibernetica in questo gioco delle parti che continuamente si rimescolano, conferisce quella robusta aura di “non regolare” che rompe gli schemi tradizionali rigenerandoli in altro. E cos’era stato il Punk se non divorzio dalla musica “colta”, abbandono dello spartito del “rock progressivo”, involuzione estetica contro ogni dogma della buona società borghese che aveva persino tentato, in piccola parte, una pallida ribellione nei dintorni degli anni Sessanta del Novecento? Cos’era stato se non rivendicazione di una unicità individuale nella produzione artistica? Ben al di là della classica concezione di computer e di Rete in qualità di “arnesi” che facilitano l’attività lavorativa oppure di sistemi di controllo di fiacche volontà, la tecnologia vista nell’ottica cyberpunk diventa snodo del ricondizionamento della realtà. Gli hackers e i più abili esperti di Informatica altro non sono che esploratori di sconosciute lande digitali, apparati di comunicazione e insieme di tecniche d’uso oggetto di una sacralizzazione laica.

La “cybercultura”, in sostanza, non è che il venire in evidenza dell’evoluzione della tecnologia. È già successo altre volte nel dipanarsi discontinuo della storia occidentale degli ultimi duecento anni. La letteratura cyberpunk imprime una particolare connotazione all’idea di cibernetica, approntando nuove grammatiche per la fantascienza, e immagina una società non troppo distante nel futuro zeppa di bizzarri personaggi, a dire il vero molto punk, che lascia agire in canovacci narrativi degni di un viaggio lisergico alla Timothy Leary “prima maniera”. Questa celebrazione dello straordinario e del cupamente introspettivo, in una dolenza che pulsa costante come un battito di cuore artificiale, è un racconto del presente, l’interpretazione verosimile di cose che stanno accadendo o che stanno per accadere. Si tratta di un coacervo di stilemi linguistici e cognitivi che quasi per forza si imbeve di politica, utilizzando il termine in accezione ampia. Perché è davvero la pòlis ad essere oggetto di un’anatomia dissacrante, un frugare arroventato tra le innervature della società occidentale per richiamare l’attenzione su scenari del probabile: lo strapotere delle multinazionali, l’assenza praticamente totale delle istituzioni, l’ossessione per la tecnologia, i linguaggi volutamente oscuri, le “sculture sociali” decisamente pop. Tant’è che una caratteristica di questa letteratura d’arrembaggio è lo studio approfondito dei cambiamenti socio-tecnologici, delle loro cause e degli effetti che producono sugli umani o su ciò che di loro resta. Sui loro corpi “trasformati”.

I corpi. La cultura cyberpunk ne propone l’apologia. Elemento-chiave di questo appuntamento microfisico con la fantascienza è il cyborg. Vediamolo da vicino. Quanto di meccanico deve esserci perché si possa parlare di organismo cyborg invece che di essere umano? (Tagliasco 1999; Caronia 2008, 41-55). Tentiamo una “tassonomia”, e concentriamoci sulle corrispondenti tecnologie di sostituzione che possono essere: “re-integrative”, con il ripristino di funzionalità perdute o di sostituzioni di organi e arti; “normalizzanti”, che riportano ad uno stato originario, riparando anomalie organiche; “riconfiguranti” che danno origine a creature post-umane una volta concluso l’intervento di ricostruzione; e infine, “potenziatrici”, che a scopo militare o industriale generano esseri talmente forti da risultare invincibili.

Al rimodularsi della percezione della realtà con il rafforzamento delle capacità sensoriali, il “cyberorganico” ci proietta in un mondo alieno, diverso sotto ogni rispetto. Il cambiamento si radicalizza ancor più quando il mezzo diventa una nostra estensione, e parti del corpo ci inducono a “sentire” diversamente, a toccare diversamente, a ricevere stimolazioni che mai avremmo immaginato. Il corpo non è più “luogo” di relazioni sociali e mentali; è, semplicemente, “struttura” da modificare e collaudare. Le conseguenze non saranno banali: ciò che siamo individualmente si muoverà su una scala post-evolutiva con esiti scioccanti e inaspettati, segnando sentieri che portano all’inconoscibile. Per il momento in questa attuale, prosaica contemporaneità, ci accontenteremo di rimedi a “bassa intensità”: una correzione della curvatura della cornea per migliorare la vista, un bypass per cuori “ballerini” o un trapianto d’organi che ci permette di sopravvivere.

In verità, la constatazione che attualmente il cyborg è ancora di là da venire, non ci esime da un’altra riflessione, e cioè che potremmo almeno considerarci dei borgs. In una delle tante serie televisive sui viaggi di una celebre astronave, Star Trek-Next Generation, i borgs si spostano negli spazi interstellari in vascelli a forma di cubo e quando entrano in contatto con una specie sconosciuta tendono ad assimilarne componenti e conoscenze facendone dei droni, simulacri di cyborgs connessi al resto della collettività in una indissolubile unione. Ogni singolo individuo pensa a se stesso al plurale, l’Io si è fatto Noi imprescindibile per la stessa sopravvivenza della comunità. E non è questo che siamo diventati negli ultimi decenni utilizzando i media come facilitatori di un pensiero collettivo che si diffonde inarrestabile nella Rete? Molteplicità e unicità convergono assieme attraverso i mezzi di comunicazione con i quali contribuiamo giorno per giorno all’evoluzione di un general intellect che ci trascina fuori dal corpo dopo aver maturato le prime esperienze di spostamento cognitivo suggerite da radio e televisione, embrionali surfs per cavalcare le onde dell’informazione.

È pleonastico rammentare cosa rappresenta Internet oggigiorno con motori di ricerca che danno accesso a miliardi di dati sull’intero scibile umano. Così, ci siamo abituati a percepire il Web come luogo dell’intelligenza filogenetica dove si può sperimentare qualsiasi tipo di conoscenza e dove ciascun processo discende dall’attività comune di milioni di menti collegate in un densissimo tramaglio di modalità esistenziali.

I soggetti performanti non sono più definibili con esattezza. Le famose “agenzie di socializzazione” (Parsons 1956) sono scomparse; le organizzazioni istituzionali hanno perso centralità e valore, non sono più “camere di compensazione” delle istanze che interessano la cittadinanza virtuale, giacché essa è ormai governata dalla Rete. Software e hardware costituiscono il milieu “informativo” che plasma questo spazio sociale. La “cibercomunità”, l’occasione è propizia per sfatare uno dei miti di Internet, non è affatto una piazza: l’interazione cui siamo indotti in chat, o tramite un computer, facilita conversazioni che dipendono dall’uso simultaneo di unità al silicio custodite in bunker sotterranei a basse temperature. Il combinato-disposto di programmi e macchine assicura l’incontro in un luogo de-materializzato che esiste in tanto in quanto qualcuno lo occupa. La cultura, in questo reticolo digitale, è sostrato comune per chi frequenta quell’arena virtuale e ognuno porta con sé soltanto ciò che ritiene più opportuno della propria identità, potendola modificare a piacimento o addirittura falsare: il mio avatar sarà altro da me, se lo desidero. L’individuo “cybervirtuale” è di per sé assolutamente anti-istituzionale, e non perché si oppone all’istituzione, ma perché essa non esiste. A guardar bene, c’è una netta prevalenza dell’identità sul ruolo e l’identità si manifesta in un paesaggio astratto; il “cyberspazio” appartiene alla dimensione del vedere, non dimentichiamolo, che non è pura e semplice utopia.

Abbandonato il Sé fisico, perlomeno nel senso in cui noi concepiamo la materialità, il “cyber-Sé” si afferma come costruzione di una coscienza individuale consumata all’interno della rappresentazione virtuale ed è un prodotto schietto del cosmo macchinico inaugurato dalla tecnologia del computer. Il discorso della scienza è linguaggio computazionale che irrora la nostra vita di alimento nuovo propagandolo da una molteplicità di sorgenti negli sconfinati orizzonti dell’“altrove” digitale. Vengono sostituiti i fondali del palcoscenico; l’immanenza della tecnologia ce li rinnova come segno di una evidenza, del corpo e della mente, cui dobbiamo adattarci. Luoghi-non luoghi rimescolano il presente e spalancano una porta sull’infinito.

Cronache da Altroquando [4]

Nei mille universi dell’Elsewherre di Heinlein (conosciuto anche come Elsewhen), i cinque studenti protagonisti della storia si spostano a piacimento nel tempo grazie un trattamento ipnotico. Altroquando è una migrazione nel plausibile che si rifà ad alcune teorie in voga all’epoca anche nella Fisica sperimentale, una diffrazione che la mente può causare se adeguatamente stimolata. L’“altrove” che Gibson e sodali hanno immaginato, invece, pensando più alla lettura di un presente in atto che ad una anticipazione del futuro, è uno spazio-limite debitore alla nozione foucaultiana di eterotopia. Un “altro” rispetto all’organizzazione e alla regolazione di differenze tra gli spazi; ovverossia un “altro” rispetto a tutti gli altri spazi.

Ci sono dunque paesi senza luogo e storie senza cronologia; città, pianeti, continenti, universi, di cui sarebbe certo impossibile trovare traccia in qualche carta geografica o in qualche cielo, semplicemente perché non appartengono a nessuno spazio. […] Ora, fra tutti questi luoghi che si distinguono gli uni dagli altri, ce ne sono alcuni che sono in qualche modo assolutamente differenti. Si tratta in qualche modo di contro-spazi. I bambini conoscono benissimo questi contro-spazi, queste utopie localizzate. […]

La società adulta ha organizzato anch’essa, e ben prima dei bambini, i suoi contro-spazi, le sue utopie situate, i suoi luoghi reali fuori da tutti i luoghi. […] (Foucault 2006, 11-13) [5]

1966: alla radio Michel Foucault introduce il termine “eterotopia”. Tra i cinque principi che Foucault individua come elementi essenziali e costituenti di una eterotopia, il primo, e più importante probabilmente, ci avverte che non esiste società che non promuova la sua. L’“altrove” non è soltanto la geografia della conquista europea, dispiegata nel corso di alcuni secoli, che passa sotto il nome di colonialismo – territori e popolazioni da costringere alle volontà distruttive degli Imperi del Vecchio Continente –, ma anche la necessità impellente di collocarsi da un’altra parte, nei posti appartati del desiderio e del sogno. È evidente che Foucault sta pensando a dislocazioni materiali per quanto eterotopiche: il teatro, il giardino, le case di cura, le prigioni; non avrebbe potuto, per la sua stessa formazione e per il contesto socio-culturale nel quale visse, concepire uno spazio digitale e interrogarsi su di esso. Certamente, però, egli enuclea con la consueta precisione del cartografo avvezzo a disegnare mappe di senso alcune caratteristiche fondanti dell’eterotopia che interessano ai fini della nostra disamina. In generale, la regola aurea di una eterotopia sta nel giustapporre in un luogo reale più spazi che normalmente sarebbero incompatibili (Foucault 2006, 18). Quando Case, il pellegrino del “cyberspazio” protagonista di Neuromante, passa dalle mezze ombre di maleodoranti periferie alla fantasmagoria della Rete nella quale “digita” sé stesso, non fa altro che sovrapporre alla consistenza materica del suo mondo la brillantezza della “matrice”, a prescindere dal fatto che quest’ultima appartenga o meno all’ordine dell’esperibile per come ci è stato conculcato.

Quel che è importante sottolineare, ancora sulla scorta delle osservazioni del filosofo francese, è che le eterotopie “[…] hanno sempre un sistema di apertura e di chiusura che le isola nei confronti dello spazio circostante” (p. 23). In ciascuna di esse si accede sottomettendosi a dei riti di purificazione per acquisire la debita legittimità di ospiti. Il “cyberspazio” è proprio questo, a ben guardare, un affrancarsi dal mondo da cui si proviene, fatto di materialità corrotta, attraverso l’iniziazione che si compie collegandosi alla macchina e innescando nel proprio cervello una reazione chimica che consente di “entrare” nel regno del virtuale.

Si arriva così a ciò che c’è di più essenziale nelle eterotopie. Esse sono la contestazione di tutti gli altri spazi, e questa contestazione si può esercitare in due modi: o creando un’illusione che denuncia tutto il resto della realtà come un’illusione […] oppure creando realmente un altro spazio reale tanto perfetto, meticoloso e ordinato, quanto il nostro è disordinato, mal organizzato e caotico. (Foucault 2006, 25)

Si possono, a questo punto, individuare alcune analogie. Una fra le tante, prima di proseguire: abbiamo sollevato poc’anzi la questione della colonizzazione, illusione eterotopica a sentire Foucault. In quell’universo simbolico che è costruzione di senso, il viaggio fisicamente inteso verso i luoghi “altri” è compiuto perlopiù sovrapponendo gli spazi “vaganti” dei mezzi di trasporto, il più noto dei quali è stato la nave. La nave è per la nostra civiltà uno strumento economico di forte impatto e “insieme la maggiore riserva della nostra immaginazione. La nave è l’eterotopia per eccellenza” (Foucault 2006, 28). E in Rete, infatti, “navighiamo”, per ricordare qui l’espressione con cui indichiamo il movimento negli anfratti del non-analogico.

L’eterotopia sviluppa una differenza assoluta, un contro-spazio nel quale la società si riorganizza contraddicendo l’istanza stessa della sua produzione in un assimilarsi di rimandi reciproci. L’eterotopia è, perciò, prodotto degli insiemi sociali che vanno localizzandola in un assoluto “altrove” variamente configurato e spazializzato. L’apporto della tecnologia ha favorito l’insediarsi dell’ultimissima localizzazione esterna/interna a questa comunità sociale, la nostra, che insiste sulla contemporaneità con un addensamento spazio-temporale durante il quale i cicli degli eventi hanno una durata paradossalmente non storicizzabile, perché appartengono simultaneamente al passato, al presente e al futuro. Allora, l’eterotopia scandisce il ritmo di orologi senza regolarità cronografica, è un campo, una serie di campi, del possibile, anteriore e ulteriore insieme, origine e ugualmente fine del processo di composizione dell’alterità del luogo. E basterà ripensare per un istante a La macchina della realtà di Gibson e Sterling (1992), ucronia che descrive uno spazio dell’“altrove” a partire da una diversa evoluzione della tecnica non meno efficace di quella che abbiamo conosciuto nella nostra linea del tempo.

[continua nella Parte 2/2]

di Mario Coglitore (UniVe)

.

.

Bibliografia

Caronia, A. (2008). Il cyborg. Saggio sull’uomo artificiale. Milano: Shake Edizioni.

Coglitore, M. (2016). ““Pandaemonium”. Il telegrafo elettrico come fonte per lo studio della storia contemporanea”, Storicamente, 12, 1-27.

Foucault, M. (2006). Utopie Eterotopie. A cura di A. Moscati. Napoli: Edizioni Cronopio.

Gibson, W. (1986). Neuromante. Milano: Editrice Nord.

Gibson, W. & Sterling, B. (1992). La macchina della realtà. Milano: Mondadori.

Parsons, T. & and Bales, R. F. (1956). Family Socialization and Interaction Process. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.

Sterling, B. (a cura di). (1986). Mirroshades. A cyberpunk anthology. Arbor House: London.

Sterling, B. (1990). Prefazione a “Mirroshades”. In R. Scelsi (a cura di), Cyberpunk. Antologia di testi politici. Milano: Shake Edizioni.

Tagliasco, V. (1999). Dizionario degli esseri umani fantastici e artificiali. Milano: Mondadori.

Wiener, N. (1948). Cybernetics, or control and communication in the animal and the machine. Cambridge (MA): The MIT Press.

.

.

Note

[1] Le “ArmadilloCon” sono state organizzate a Austin sin dal 1979 e sono da sempre un punto di riferimento per gli scrittori di fantascienza, non soltanto statunitensi. Quella del 1982 si svolse tra l’1 e il 3 ottobre. È ormai passata alla storia la burrascosa tavola rotonda sul cyberpunk (in quel momento ancora definito “fantascienza punk”), organizzata in quell’occasione e intitolata Behind the Mirroshades: A Look at Punk Sf. Su questo cfr. Mark Dery, Velocità di fuga. Cyberculture a fine millennio, Milano, Feltrinelli, 1997, pp. 106 e ss.

[2] Gibson è nato nel 1948 negli Stati Uniti e vive da molti anni in Canada. Autore acclamato della letteratura fantascientifica, è diventato famoso proprio con Neuromante, considerato il primo romanzo del filone cyberpunk. Vincitore del prestigioso premio Hugo nel 1985, Gibson si è imposto fin da subito come elemento di spicco del Movimento che ha rinnovato, o comunque cambiato profondamente, il modulo narrativo della fantascienza con le sue lucide, quasi oniriche, descrizioni di un futuro dominato dall’informatica e da spietate multinazionali che governano un mondo post-industriale, preda di una sofisticata tecnologia, invaso da droghe, computers, spietati traffici e trapianti di organi umani, mentre tutt’attorno dilaga una sfrenata ricchezza in mano a pochi privilegiati. Numerosi i romanzi al suo attivo dopo Neuromante, da Giù nel cyberspazio (Mondadori, 1990; ed. or. 1986), il suo secondo successo editoriale, a Inverso (Mondadori, 2017; ed. or. 2014), fino al recentissimo Agency (Mondadori, 2021; ed. or. 2020).

[3] Sterling è nato nel 1954 negli Stati Uniti, dove ha vissuto fino a quando nel 2007 si è trasferito in Italia, a Torino. Ha curato nel 1986 l’antologia Mirroshades, nella quale venne definito il filone cyberpunk. Tra le sue produzioni più famose ispirate al genere cyberpunk, ricordiamo La matrice spezzata (Editrice Nord, 1986; ed. or. 1985), Isole nella rete (Fanucci, 1994; ed. or. 1988), La macchina della realtà (con William Gibson e appartenente al genere steampunk, Mondadori, 1992; ed. or. 1990).

[4] Altroquando (Elsewhen) è un racconto lungo di Robert Heinlein scritto in origine nel 1939 e pubblicato con alcune modifiche nel 1941 nella rivista “Astounding Science-Fiction” con il titolo Elsewhere. Nel corso della narrazione si ipotizza che la mente umana, sciolta dalla sua appartenenza alla periferia spaziotemporale del nostro “qui e ora”, riesca a muoversi liberamente nel cosiddetto “multiverso”.

[5] Si tratta del testo di una conferenza radiofonica tenuta da Foucault su “France Culture” il 7 dicembre 1966 in un programma dedicato a utopia e letteratura.

.

-

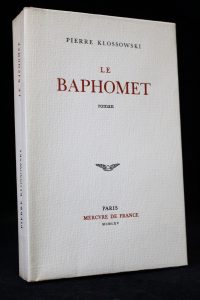

Bataille e la notte del non-sapere

Recensioni, Sconfinamenti / Luglio 2018 Sono molte e significative le vicende, personali e culturali, attraversate da Georges Bataille nel corso degli anni Trenta. La più singolare è forse quella legata a una rivista da lui fondata, «Acéphale», e alla società segreta che recava lo stesso nome. L’intento del duplice progetto era, in un certo senso, di tipo religioso, ma di una religiosità che prendeva atto fin da subito della morte di Dio annunciata da Nietzsche. La setta, che riuniva attorno a Bataille un ristretto numero di adepti, svolgeva un’attività di riflessione sulle opere del filosofo tedesco, ma praticava anche dei rituali di tipo cerimoniale. L’esperienza è stata importante per lo scrittore, anche se è durata solo pochi anni e se alla fine egli è sembrato giudicarla, per molti aspetti, mancata. Ha ricordato infatti, in una nota autobiografica, quanto segue: «Avevo passato gli anni precedenti [al 1940] con una preoccupazione insostenibile: ero deciso, se non a fondare una religione, almeno a dirigermi in tal senso. […] Per quanto una simile ubbia possa sembrare stupefacente, io la presi sul serio. È l’epoca in cui feci apparire con degli amici la rivista “Acéphale”. […] Voglio solo precisare che l’inizio della guerra rese decisamente avvertibile l’insignificanza di questo tentativo»

Sono molte e significative le vicende, personali e culturali, attraversate da Georges Bataille nel corso degli anni Trenta. La più singolare è forse quella legata a una rivista da lui fondata, «Acéphale», e alla società segreta che recava lo stesso nome. L’intento del duplice progetto era, in un certo senso, di tipo religioso, ma di una religiosità che prendeva atto fin da subito della morte di Dio annunciata da Nietzsche. La setta, che riuniva attorno a Bataille un ristretto numero di adepti, svolgeva un’attività di riflessione sulle opere del filosofo tedesco, ma praticava anche dei rituali di tipo cerimoniale. L’esperienza è stata importante per lo scrittore, anche se è durata solo pochi anni e se alla fine egli è sembrato giudicarla, per molti aspetti, mancata. Ha ricordato infatti, in una nota autobiografica, quanto segue: «Avevo passato gli anni precedenti [al 1940] con una preoccupazione insostenibile: ero deciso, se non a fondare una religione, almeno a dirigermi in tal senso. […] Per quanto una simile ubbia possa sembrare stupefacente, io la presi sul serio. È l’epoca in cui feci apparire con degli amici la rivista “Acéphale”. […] Voglio solo precisare che l’inizio della guerra rese decisamente avvertibile l’insignificanza di questo tentativo»Scarica il PDF

A cura di

Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012; Prospezioni. Foucault e Derrida, ivi, 2016. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes. Ha inoltre curato un fascicolo monografico della rivista «Riga» (n. 37, 2017) dedicato a Maurice Blanchot.

-

Start Up: paradossi

Serial, Start up / Giugno 2018“New York is shit” (concettualmente, “tanta roba”), dichiara Irma, tra le personalità di spicco della scena teche creativa newyorkese contemporanea mentre girovaghiamo nella nuovissima sede di Grand Central Tech, tra Madison e Park Avenue, e dalle cui finestre si guarda l’iconica Grand Central Station, simbolo storico di degrado e rinascita contemporanea urbana. Forse Foucault si è immaginato uno spazio così, una città cosìquando, a ragione, aveva detto che «quella attuale potrebbe […] essere considerata l’epoca dello spazio. Viviamo nell’epoca del simultaneo, nell’epoca della giustapposizione, nell’epoca del vicino e del lontano, del fianco a fianco, del disperso. Viviamo in un momento in cui il mondo si sperimenta […] come un reticolo che incrocia dei punti e che intreccia la sua matassa» (Foucault 2010). In effetti, a New York c’è “il mondo” e nel mondo c’è New York: dello spazio si è fatto il mito e del mito uno spazio. Pensateci: anche se non ci siete mai stati, già sapete come vi sentireste, conoscete le sue strade, godete dei suoi sapori e vi immaginate in modo chiaro: non è questa l’essenza del mito? Uno script da seguire rispetto a un certo modo di stare al mondo?

Persistence of Memory - Daniel Horowitz (2016)

Seguire il filo del dispiegarsi del mito, il suo fissarsi negli oggetti e sui muri, nelle parole dette e taciute, è importante e lo è per diverse ragioni, in primis per svelarsi in quanto soggetti assoggettati al suo discorso. In altre parole, per esser un po’ meno governati (Foucault, 2007), è necessario comprendere bene la presa discorsiva a cui siamo assoggettati. E’ un gesto che mostrerebbe a tutti gli effetti la vulnerabilità dell’uomo rispetto all’ambiente già fatto in cui nasce. Non è forse paradossale che in un mondo sempre più pervaso da oggetti che regolano, delimitano, direzionano il discorrere e il trascorrere quotidiano della vita, gli umani amino, forse ancor più che in passato, narrar di se stessi una storia finalmente libera da vincoli? Il controllo è una cosa assai strana: nessuno ama riconoscere la presa che altri esercitano su di sé, neppure il masochista che gode di questo, ma ancora meno quella esercitata dai non-umani, quasi che il controllo e il potere esistessero soprattutto in stati d’eccezione, i soli degni d’essere ricordati nelle pagine dei libri di storia. «L’illusione della libertà psichica dell’individuo», scriveva Freud ne L’Interpretazione dei Sogni con riferimento alle resistenza a prendere i sogni (notturni, in questo caso) sul serio. Questa resistenza si rinviene, come il padre della psicoanalisi ha argomentato in più occasioni, anche con rifermento ai sogni diurni, alle fantasie e, più in generale, aggiungerei, agli spazi immaginari. Questi ultimi, si può supporre, si collocano in una sorta di curioso spazio altro, di soglia, abitato da umani e non-umani e dotato in certo senso di “vita propria”. In effetti, il problema dell’immaginario sta proprio in questo, ovvero nel fatto che si spinga, nei suoi effetti, molto al di là di quanto sia stato autorizzato a spingersi: questo perché è governato, nel caso del sogno diurno, da “Sua maestà” l’Io (con il conclamato vizietto di credersi onnipotente) oppure, nel caso del sogno notturno, da indisciplinate pulsioni inconsce che incessantemente ambiscono a “sfondare” gli argini creati per contenerli. Paradossalmente - questo il secondo paradosso - nel momento in cui si rinviene un continuo richiamo all’immaginario, ci si nutre di esso secondo una certa letteratura critica e da un punto di vista pratico si fonda la politica sulle sue fragili basi, al tempo stesso si nega con forza la presa che esso stesso ha su di noi. Non è forse fantasioso dire di “cambiare il mondo” tramite l’innovazione? Eppure non è forse vero che, a parte per i cinici, questo è il lessico divenuto ormai familiare, circolante e dominante nello spazio sociale contemporaneo? Un buon esercizio per approfondire la questione consiste nel mettere al lavoro il concetto analitico di “fantasia”, iniziando innanzitutto col dire che è cosa serissima.

di Anna Paola Quaglia

Freud, S. (2010), Introduzione alla psicoanalisi (1915), trad. ita. di Tonin Dogana M. e Sagittario E., Torino, Bollati Boringhieri, pp. 606.

Freud, S. (1966), “L’interpretazione dei sogni” (1899), Opere 1989 (Opere di Sigmund Freud a cura di Mussatti C.L.), Torino, Bollati Boringhieri, pp. 637.

Freud, S.(2003), “The Creative Writer and Daydreaming” (1908), in Maclintock D. (a cura di), The Uncanny, London: Penguin Books, pp. 25-34.

Jacobs J. (2006), Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane, Torino, Einaudi, pp. 426.

Malservisi C. (1983), “L’aula: un posto per viverci” in L’Educatore Italiano, 4.

Piazzoni F. (1983), “Ancora l’aula e i corridoi” in L’Educatore Italiano, 4.

Pile S. (2005), “Building Dreams Space, Psychoanalysis, and the City” in Annual of Psychoanalysis, 33, pp. 79-91.

-

Extra#2 \ TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia

Extra / Febbraio 2018TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia è la traccia di un dialogo spesso acceso, ricco di incomprensioni e riconciliazioni, che coinvolge architetti e filosofi, docenti e professionisti, e ancora biologi, dottori di ricerca, studenti. È il racconto di due discipline, architettura e filosofia, che si voltano per guardarsi reciprocamente, provando a innescare una svolta concettuale che deve divenire un nuovo punto di partenza. Precisamente questo è il doppio significato del termine “Turns”.

Da un lato infatti, il filosofo ha sempre avuto difficoltà a interloquire con l’architetto, sia per ragioni storiche sia per ragioni strettamente legate al suo metodo e ai suoi obiettivi. L’architetto sembra infatti presentarsi allo sguardo del filosofo come un personaggio al contempo perturbante e conturbante, in un misto di attrazione e biasimo, di invidia e ammirazione: una figura tanto sfuggente da investire la riflessione filosofica con effetto retroattivo, facendo scricchiolare le sue fondamenta concettuali e mettendo in dubbio nozioni fondamentali quali verità, libertà, realtà, conoscenza, invenzione, possibilità, necessità, che hanno rappresentato per secoli il lessico base del pensiero occidentale. L’interesse verso una simile figura sembrerebbe ovvio. Eppure, quasi sempre è il filosofo che viene interpellato, utilizzato o coinvolto nel lavoro dell’architetto, in molti casi con l’intento di distillare spazialmente il senso dei suoi discorsi nel progetto. Non che ciò sia impossibile, ma, forse, dovremmo domandarci se è proprio questo quello che vogliamo: o se invece non sia compito del filosofo esercitare una sistematica e implacabile strategia di provocazione interessata, al fine di produrre un effetto, una particolare condizione dello sguardo. Creare la crisi, mettendo in discussione ciò che è dato, sapendo che, come spesso accade, l’apertura verso un nuovo oggetto di conoscenza lascia insoluti quei quesiti che lo vedono direttamente implicato per produrre un effetto retroattivo di chiarificazione nel soggetto indagatore, impegnato a leggersi ora attraverso una nuova forma di mediazione.

Dall’altro lato, per l’architettura il rapporto con la filosofia è storicamente naturale, quasi che questa fosse una visione complementare sul mondo rispetto al suo operato: questo era possibile perché la società si evolveva in modo relativamente lento, attraverso sedimentazioni di usi che diventavano convenzioni sociali, di pensiero, di stile. Così andava nell’architettura egizia, in quella classica, nel medioevo, nel rinascimento, finanche nel Modernismo: i significati erano decifrabili perché si condivideva un sostrato convenzionale. Ma qualcosa è cambiato. Le correnti durano pochi anni: poi passano, come le mode, spesso senza lasciar traccia – tranne edifici già superati, ovviamente. Così, spariscono le teorie dell’architettura, cioè sistemi che dicano cosa sia giusto costruire. E senza una teoria che legittimi le scelte, fioriscono le retoriche e le poetiche personali, spesso così ridicole da essere persino (e giustamente) oggetto di satira. La condizione di fragilità dell’architettura contemporanea è ormai fisiologica. Ed è qui che la filosofia diventa non solo utile, ma necessaria. A patto, certo, di non usarla in senso analogico, con derivazioni dirette che trasformano concetti in forme e pensieri in stili. Dialogare con i filosofi serve perché essi ragionano su temi che, in qualche modo, toccano gli architetti – ad esempio, lo spazio, l’invenzione, la città, la generazione della forma, il potere. Capire qualcosa di quei temi aiuterà a progettare con una maggior consapevolezza, o una più approfondita convinzione sulle ragioni del progetto, e a capirne meglio effetti ed esiti.

A cura di Carlo Deregibus e Alberto Giustiniano

Scarica PDF

English version

DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/1.2018

Pubblicato: gennaio 2018