«Ce n’est plus d’une libération universalisante que l’homme a besoin, mais d’une médiation», scriverà Gilbert Simondon nel 1958 a proposito dell’ideale enciclopedico della cibernetica, cogliendone appieno lo spirito. Questo ideale enciclopedico si accompagnava a una dichiarata volontà di rinnovamento delle categorie filosofiche e di superamento di molte dicotomie metafisiche. È il carattere spettrale e disseminato della cibernetica, il suo insistere negli interstizi dell’enciclopedia, che ci ha spinto a dedicarle questo numero con l’obiettivo di cartografare i luoghi del sapere in cui possono ravvisarsi le tracce lasciate dalla cibernetica, seguirne le piste, ricostruirne le trame, farne emergere i modi d’essere, interrogarne l’eredità e l’attualità.

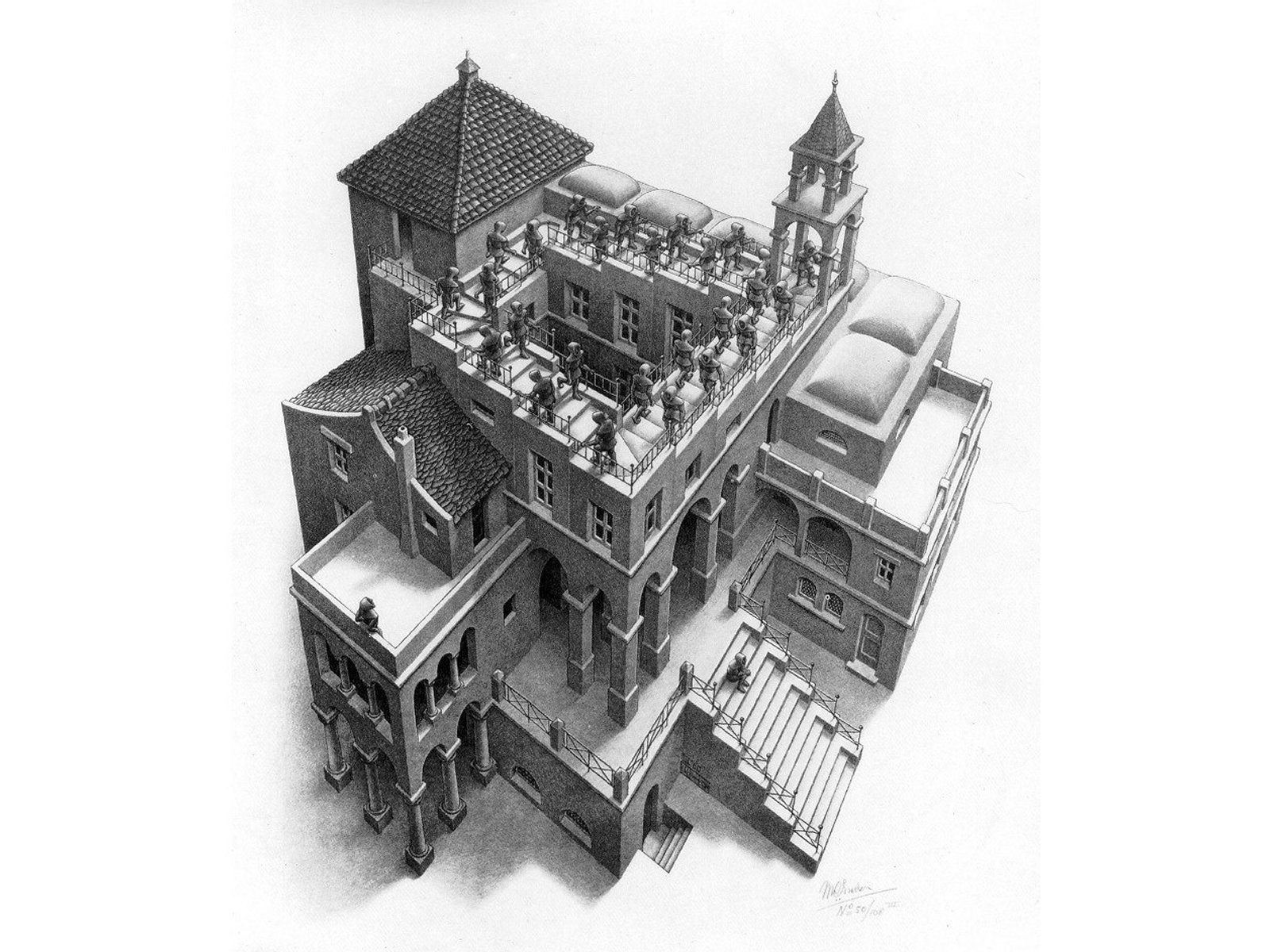

Il progetto Homo Sacer, conclusosi con la pubblicazione di L’uso dei corpi, ha al suo centro una casella vuota: manca, infatti, del volume II.4, quello situato tra II.3. Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento e II.5 Opus dei. Archeologia dell’ufficio. Una casella vuota che è al contempo, per dirla con il Deleuze di Logica del senso, un oggetto soprannumerario che percorre serie eterogenee introducendo convergenze o disgiunzioni. Quest’assenza al cuore del progetto archeologico di Agamben, questo posto senza occupante e occupante senza posto, fa di Homo Sacer un’opera eccessiva e difettosa, compiuta (dai toni, per molti versi, definitivi) ma al contempo incompiuta, o meglio abbandonata, deposta, dunque ancora attraversata da tensioni che vanno interrogate. Ne sono consapevoli Antonio Lucci e Luca Viglialoro, curatori del volume G. Agamben. La vita delle forme, edito da Il Melangolo, i quali nel tentativo di tracciare «una morfologia del pensiero di Agamben, indagandone alcune diramazioni» (p. 9), devono fare i conti con un’opera «compiuta-incompiuta» che costringe «a tracciare un movimento non concluso del suo oggetto di indagine esibendone così, per l’appunto, la vita» (ibidem).

Il progetto Homo Sacer, conclusosi con la pubblicazione di L’uso dei corpi, ha al suo centro una casella vuota: manca, infatti, del volume II.4, quello situato tra II.3. Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento e II.5 Opus dei. Archeologia dell’ufficio. Una casella vuota che è al contempo, per dirla con il Deleuze di Logica del senso, un oggetto soprannumerario che percorre serie eterogenee introducendo convergenze o disgiunzioni. Quest’assenza al cuore del progetto archeologico di Agamben, questo posto senza occupante e occupante senza posto, fa di Homo Sacer un’opera eccessiva e difettosa, compiuta (dai toni, per molti versi, definitivi) ma al contempo incompiuta, o meglio abbandonata, deposta, dunque ancora attraversata da tensioni che vanno interrogate. Ne sono consapevoli Antonio Lucci e Luca Viglialoro, curatori del volume G. Agamben. La vita delle forme, edito da Il Melangolo, i quali nel tentativo di tracciare «una morfologia del pensiero di Agamben, indagandone alcune diramazioni» (p. 9), devono fare i conti con un’opera «compiuta-incompiuta» che costringe «a tracciare un movimento non concluso del suo oggetto di indagine esibendone così, per l’appunto, la vita» (ibidem).