-

-

Storia della filosofia del lavoro

Recensioni / Settembre 2022«È ampiamente riconosciuto che per noi, membri delle società moderne, il lavoro conta molto […] Sapere per quali ragioni, è una domanda a cui rispondere è molto meno agevole». H-C., Schmidt Am Busch

Histoire philosophique du travail (Vrin, 2022), curato da Frank Fischbach, Anne Merker, Pierre-Marie Morel ed Emmanuel Renault, è uno dei risultati del progetto di ricerca «Approches philosophiques de la centralité du travail» diretto da Fischbach e Renault tra il 2014 e il 2017. A loro due si deve l’interessante introduzione, a cui seguono sedici saggi (per i titoli e gli autori, rinvio all’indice) organizzati in due sezioni, la prima dedicata alla filosofia antica, la seconda, più ampia, dedicata alla filosofia moderna. Completa il volume, una bibliografia che amplia i riferimenti proposti dai singoli saggi e che si rivolge quasi esclusivamente alla filosofia contemporanea, in particolare ai più recenti sviluppi della Teoria critica francese, di cui, d’altronde, Fischbach e Renault sono esponenti.

Histoire philosophique du travail non ambisce a proporsi come una «storia della filosofia» sul tema del lavoro. I curatori non hanno ricercato né la sistematicità né la completezza che avrebbe richiesto una simile opera: rimandano ai sette volumi curati da Antimo Negri (Negri 1980-1981) e al progetto in fieri di Jean-Philippe Deranty. I saggi, infatti, sono stati scelti tra gli interventi di tre diverse giornate di studio, tenutesi, tra il 2015 e il 2017, nell’ambito di suddetto progetto di ricerca, e presentano, pertanto, una certa aleatorietà. Così, sebbene i curatori stessi riconoscano che mancano, ad esempio, la filosofia medioevale e quella contemporanea (cfr. p. 11), nondimeno va notato che la selezione dei saggi riduce la filosofia antica a quella greca da cui, però, è escluso Platone (che pure era oggetto di più di una conferenza). Al contempo, occorre segnalare la pubblicazione dell’antologia curata dagli stessi Fischbach e Renault (Fischbach, Renault 2022) con cui integrano Histoire philosophique du travail della parte mancante sulla filosofia contemporanea (nell'indice, ad esempio, si trovano Simone De Beauvoir, Adina Schwartz e Elizabeth Anderson).

Alle mancanze contenutistiche, si può forse aggiungere una mancanza di tipo pratico, quella di un indice analitico. Componendo una mappa del nutrito elenco di termini che gravitano attorno al lavoro e che ricorrono nell’arco del volume, un indice analitico avrebbe certamente agevolato il lettore a muoversi trasversalmente tra i saggi e sarebbe stato coerente con un interesse teorico che i curatori sottolineano nell’Introduzione (cfr. pp. 12-13), cioè seguire le inflessioni di significato che, nel corso della storia della filosofia, i concetti che si riferiscono al lavoro hanno assunto. Inoltre, tanto più in un volume come questo, che presenta una notevole varietà tra gli autori trattati, ciò avrebbe reso possibile reperire i diversi fili rossi che s’intessono nelle riflessioni filosofiche sul lavoro. Piacere, macchina, corpo, dignità, ma anche democrazia, salute, tempo, solo per ipotizzare alcune delle possibili voci.

Tuttavia, non si può additare come lacunosa questa Histoire philosophique du travail, poiché si tratta di un progetto pionieristico e poiché presenta, comunque, una certa organicità. Sin dall’Introduzione, intitolata Historicité et centralité du travail, Fischbach e Renault fissano ed esplicitano il fulcro del volume, che è la centralità del lavoro. A quest’ultima è legato il chiaro obiettivo teorico a cui essi mirano, cioè favorire una rivalutazione delle «risorse» che la storia della filosofia mette a disposizione «per pensare l’importanza delle diverse poste in gioco del lavoro» (p. 9). L’intento è invitare a «rivisitare la storia della filosofia occidentale dal punto di vista del lavoro e così elevare il tema del lavoro alla dignità filosofica che merita e che raramente gli è stata riconosciuta dalla storia della filosofia» (p. 10).

Questo è il tono che i curatori danno al volume e a cui tutti i contributi s’accordano. Gli autori e le autrici si propongono di rileggere tale filosofo o filosofa o una certa tradizione, per dimostrare il valore euristico di tematizzare il lavoro all’interno della loro produzione. Pertanto, per una valida recensione dei singoli saggi, servirebbe l’intervento di altrettanti specialisti. Ad esempio, Morel (Démocrite et le travail technique. Comment produire en régime atomiste?)sceglie di interrogare «la coerenza globale della filosofia di Democrito» non sulla pista più battuta dell’etica bensì «per quanto riguarda l’attitudine umana a modificare la natura attraverso il lavoro» (p. 88), mentre Frédéric Porcher (Nietzsche, penseur du travail?) intende mostrare che in Nietzsche è possibile individuare una nozione positiva di lavoro su cui egli sviluppa la sua critica, alla quale, invece, si fermano normalmente i suoi interpreti.

È possibile, quindi, definire una prima portata dell’espressione «centralità del lavoro». Bisogna intenderla come il tentativo di contrastare l’idea che il lavoro sia un tema poco rilevante nella storia della filosofia o che ha acquisito interesse solo recentemente, con la modernità. Fischbach e Renault vogliono, invece, «rendere manifesta la presenza costante del tema del lavoro, rendere percettibili un più ampio numero delle sue implicazioni, e far apparire la ricchezza dei concetti e delle problematiche attraverso le quali esso è stato pensato» (p. 11). In altri termini, si tratta di affermare la centralità del lavoro per smuovere la filosofia dalla sua posizione affine alla «lunga tradizione di svalorizzazione delle attività lavorative» (p. 9).

È un obiettivo piuttosto urgente per Fischbach e Renault. Infatti, la filosofia, dopo aver assecondato il primo discorso sulla fine del lavoro (cfr. Rifkin 1995), potrebbe assecondare anche il nuovo discorso sulla fine del lavoro che si sta diffondendo e che si basa sull’intelligenza artificiale e il machine learning. Riprendendo le analisi di A. A. Casilli (cfr. Casilli 2020), i curatori sottolineano che anche questo nuovo discorso è solo un nuovo capitolo dell’«occultamento del lavoro, della sua cancellazione nei fatti e della sua svalorizzazione nelle norme […], e dell’estensione e della diffusione del regno della produzione di merci» (p. 7). È evidente, quindi, che la «centralità del lavoro» ha una portata che tracima i limiti della storia della filosofia.

Con la «centralità del lavoro» Fischbach e Renault, infatti, non intendono soltanto opporsi alla perifericità o alla trascurabilità del lavoro quale tema filosofico, bensì vogliono affermare una tesi a pieno titolo. L’espressione indica più propriamente l’opzione teorica su cui la Teoria critica di stampo francese si sta spendendo negli ultimi anni (cfr. Dejours et al. 2018), cioè affermare «il potere strutturante, tanto socialmente quanto psicologicamente, tanto individualmente quanto collettivamente» (p. 16) del lavoro. Contro certe critiche del capitalismo che considerano che il lavoro sia diventato centrale solo con l’avvento della modernità (cfr. Postone 1993), inoltre, ritengono che la svolta che quest’ultima rappresenta consiste nel fatto che il lavoro ha assunto una centralità ulteriore, quella sociale: «La centralità del lavoro diventa così essa stessa sociale nelle società moderne, nel senso che il lavoro vi diventa socialmente strutturante, di modo tale che questa nuova centralità sociale riconfigura completamente e di riflesso le modalità secondo cui il lavoro è e resta strutturante anche sui diversi piani economico, psicologico e politico» (p. 19).

L’articolo di Renault su John Dewey (Dewey, l’anti-Arendt) è quasi un prolungamento dell’Introduzione. Infatti, ricostruendo l’argomentazione del tutto originale del pragmatista americano a proposito della centralità del lavoro, Renault offre una lucida esposizione dell’articolazioni delle «dimensioni» di tale problema. La prima è quella epistemologica, ovvero l’estensione da assegnare al concetto di lavoro. La questione è decisiva perché, come spiega Renault, una «concezione ristretta» esclude la possibilità di riconoscere la centralità del lavoro, laddove una «concezione allargata» la ammette (cfr. p. 369). Tra l’altro, questo spiega perché in Histoire philosophique du travail, a dispetto del fatto che il primo tipo di definizioni siano quelle più diffuse nella storia della filosofia - le rappresenta, ovviamente, Arendt, qui discussa da K. Genel (Hannah Arendt, une critique du travail: comment sortir de «la triste alternative de l’esclavage productif et de la liberté improductive»?) -, sia il secondo tipo di definizioni a prevalere: oltre a quella di Dewey (cfr. pp. 359 e sg.), si veda, per esempio, quella di Weil, esaminata da M. Labbé (Le travail chez Simone Weil: réalité, subjectivité, liberté, cfr. pp. 309-312).

Posta in via preliminare tale questione, la centralità del lavoro si decide propriamente sotto tre riguardi, cioè decretando la sua posizione dal punto di vista antropologico, dal punto di vista psicologico e dal punto di vista della teoria sociale. A tal riguardo, secondo Renault, l’originalità di Dewey consiste nel fatto che la sua argomentazione investe tutti e tre gli ambiti congiuntamente, laddove altri autori e autrici sostengono la centralità del lavoro sotto uno solo di questi aspetti. Infine, vi è la questione della «diagnosi storica» della centralità del lavoro che riguarda il ruolo del lavoro nelle varie società, in particolare in quella contemporanea.

Negli articoli che compongono Histoire philosophique du travail, se ne può quindi individuare una serie che, mentre contribuiscono ad affermare l’interesse filosofico del tema del lavoro, alimentano la prospettiva «forte» della centralità del lavoro e la esplorano secondo le diverse prospettive degli autori che vengono discussi. A proposito della centralità del lavoro dal punto di vista antropologico, ad esempio, sono di grande interesse le pagine del ricco esame che Merker dedica alla concezione aristotelica di schiavitù (L’esclave-Organon d’Aristote: entre machine-outil et homme augmenté). L’inattesa conseguenza delle riflessioni di Aristotele sullo schiavo e il lavoro, infatti, è la sanzione dell’«inclusione indelebile della problematica del lavoro nella condizione umana» (p. 154). H.C. Schmidt Am Busch, invece, esaminando i Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel (La valeur du travail: sur l’actualité de la théorie hégélienne de la société moderne) si propone indagare «il valore non monetario del lavoro» (p. 213) tanto per l’individuo quanto per la società.

Tra gli autori che compongono suddetta serie, ha un peso specifico Marx, in quanto è uno degli autori di riferimento per chi sostiene le «obiezioni storicistiche» alla centralità del lavoro (cfr. Deranty 2013). Dapprima, J. Quétier (Marx et le travail) ricostruisce la posizione di Marx a proposito della centralità del lavoro: essa è cruciale tanto per la sua antropologia quanto per la sua analisi del capitalismo e le sue prospettive emancipative. Per riprendere le parole di Quétier, la centralità del lavoro è per Marx «problematica: da una parte perché occultata, dall’altra perché incompleta» (p. 233). Quindi, Fischbach (Le salariat Le salariat doit-il quelque chose à l’esclavage? Capitalisme, esclavage et salariat selon Marx) si concentra su questo secondo aspetto, cioè sulle ragioni per cui, secondo Marx, la centralità del lavoro non può essere realizzata nel capitalismo. Quest’ultimo, infatti, non solo conserva la schiavitù ma ha «una tendenza permanente» (p. 345) a reinventarla e congiungerla con il salariato e con nuove forme indirette di subordinazione del lavoro.

In definitiva, grazie al consistente novero dei filosofi e delle filosofe che sono prese in esame, Histoire philosophique du travail persegue l’obiettivo di rendere meno «fantasmatica» l’esistenza del tema del lavoro nella storia della filosofia (cfr. p. 10). D’altro lato, Histoire philosophique du travail segnala l’interesse e l’urgenza di ampliare e sviluppare, se si accetta la metafora, il cantiere del «potere strutturante» del lavoro ovvero della sua centralità.

di Armando Arata

Bibliografia

Casilli, A. A. (2020). Schiavi del clic. Perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo?, Feltrinelli, Milano.

Dejours, C., Deranty, J-Ph., Renault, E., Smith, N. H. (2018). The Return of Work in Critical Theory. Self, Society, Politics, Columbia University Press, New York.

Deranty, J-Ph. (2013). Cartographie critique des objections historicistes à la centralité du travail, in «Travailler. Revue internationale de Psychopathologie et Psychodynamique du Travail», 30, pp. 17-47.

Fischbach, F., Renault, E. (2022). Philosophie du travail. Activité, technicité, normativité, Libraire Philosophique J. Vrin, Paris.

Rifkin, J. (1995). La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l'avvento del post-mercato, Baldini & Castoldi, Milano.

Negri, A. (1980-1981). Filosofia del lavoro. Storia antologica (7 volumi), Marzorati Editore, Milano.

Postone, M. (1993). Time, Labor and Social Domination: A Reinterpretation of Marx's Critical Theory, Cambridge University Press, New York and Cambridge.

-

Capita spesso che alcune idee filosofiche abbiano una cattiva fama; fino a qualche secolo fa, per esempio, nell’Europa cristiana era piuttosto rischioso professare l’ateismo. Da questo punto di vista la situazione è migliorata e se si porta avanti delle idee proibite più che un rogo si rischia una shitstorm, ma è comunque interessante vedere quali sono i tabù filosofici di un’epoca. Che sia per via dei suddetti retaggi cristiani o a causa di una struttura sociale che ci vuole prima di tutto consumatori, a Occidente una di queste tesi sgradite è il rifiuto del libero arbitrio. La libertà dopotutto è un fondamento ideologico di democrazia e neoliberismo e negarla viene interpretato come un’aggressione filosofica. Mi auguro dunque di non ricevere troppo biasimo, perché mi trovo nella sgradevole condizione di sposare un’idea che la maggior parte delle persone aborre, ovvero che il futuro sia determinato. In breve, credo nella necessità degli eventi: non esistono eventi meramente possibili, ogni fatto o non ha luogo o ha luogo necessariamente.

Più che esserne convinto la trovo addirittura un’ovvietà – ed è proprio questa sicurezza a insospettirmi, perché l’esperienza insegna che spesso ovvietà e verità non vanno d’accordo. Voglio dunque mettere al vaglio questa opinione, che per mia fortuna ha illustri precursori e sostenitrici. Oltre all’antico filosofo greco Diodoro Crono, che ha aperto la strada al determinismo col suo “Argomento dominatore”, come scrive il filosofo lettone Nicolai Hartmann nel suo Possibilità ed effettività,

«la concezione, per cui solo l’effettivo è realmente possibile, storicamente non è affatto svanita. Crisippo la combatté con argomenti che permettono di riconoscere ancora la sua forza. Cicerone l’adoperò volgarizzata nella sua dottrina del fato. Al culmine della Scolastica riemerse in forme nuove e – come pare – completamente autonome. Abelardo la applicò al fare creativo della divinità (Dio “può” soltanto creare ciò che crea effettivamente); Averroè sostenne una dottrina dello sviluppo secondo la quale tutto ciò che è possibile diviene anche effettivo».

Nella fisica moderna questa posizione ha prevalso fino allo sviluppo della meccanica quantistica, che ha messo in dubbio il determinismo einsteiniano a favore della tesi che a livello microscopico i fenomeni della natura sono descrivibili solo in termini probabilistici. Anche in quest’ambito però sussistono dei disaccordi, come dimostra la posizione superdeterminista di una studiosa come Sabine Hossenfelder, per la quale l’apparente casualità dei fenomeni quantistici deriva dalla nostra ignoranza di variabili nascoste, un’ipotesi che è stata scartata erroneamente. Per Hossenfelder,

«L’errore che i fisici hanno fatto decenni fa è stato quello di trarre la conclusione sbagliata da un teorema matematico dimostrato da John Bell nel 1964. Questo teorema dimostra che in qualsiasi teoria in cui le variabili nascoste ci permettono di prevedere i risultati delle misurazioni, le correlazioni tra i risultati delle misurazioni obbediscono a un limite. Da allora, innumerevoli esperimenti hanno dimostrato che questo limite può essere violato. Ne consegue che le teorie a variabili nascoste a cui si applica il Teorema di Bell sono state falsificate. La conclusione che i fisici hanno tratto è che la teoria quantistica è corretta e le variabili nascoste no, ma il teorema di Bell fa un’assunzione che non è supportata da prove: che le variabili nascoste (qualunque esse siano) siano indipendenti dalle impostazioni del rivelatore. Questa assunzione, chiamata “indipendenza statistica”, è ragionevole finché un esperimento coinvolge solo grandi oggetti come pillole, topi o cellule tumorali. (E in effetti, in questi casi una violazione dell’indipendenza statistica suggerirebbe che l’esperimento è stato manomesso). Se questo valga anche per le particelle quantistiche, tuttavia, resta ignoto. Per questo motivo possiamo anche dire che gli esperimenti che provano il teorema di Bell, piuttosto che sostenere la teoria quantistica, dimostrano che l’indipendenza statistica è stata violata».

La posizione di Hossenfelder è minoritaria e non ho le competenze per valutarla, ma finché non avremo una visione pacifica della fisica quantistica appellarsi a essa per confermare o negare una tesi resta una mossa rischiosa. Dopotutto il fatto che esistano eventi casuali resta ancora un’ipotesi e in ogni caso la loro esistenza, che falsificherebbe il determinismo causale, non avrebbe alcun effetto sul determinismo acausale che difendo – e che devo spiegare[1].

Nella Stanford Encyclopedia of Philosophy, sotto la voce determinismo, si legge che «Il mondo è governato dal (o è sotto l’influenza del) determinismo se e solo se, dato un determinato stato in cui le cose sono in un momento t, lo stato in cui le cose saranno in seguito è fissato da una legge naturale». Questa definizione sembra più vicina a quel che chiamo determinismo causale, ovvero l’idea che gli eventi futuri siano prevedibili o comunque causalmente determinati dagli eventi passati. La mia proposta è più debole: ciò che accade nel futuro è determinato, ma non è necessariamente legato al passato. Gli eventi futuri, infatti, potrebbero avvenire per caso o essere del tutto imprevedibili, ma non sarebbero per questo meno determinati.

Per spiegare questo inusuale concetto propongo un esempio: diciamo che cade una tegola da un tetto. Per l’indeterminismo, che è la posizione più vicina al senso comune, potevano darsi diverse condizioni tali che la tegola non sarebbe caduta; poteva non subire urti, non essere erosa dalla pioggia o spostata da un forte vento, eccetera. Il futuro è aperto e può accadere in vari modi. Per il determinismo causale, quello sostenuto da Einstein e Hossenfelder, è scritto nelle leggi della natura che la tegola sarebbe caduta, perché è altresì scritto che pochi istanti prima un colpo di vento l’avrebbe spostata, che le condizioni meteorologiche siano tali da far alzare il vento e così via, di causa in causa, fino all’inizio dell’universo. Il futuro è chiuso ed è causato dal passato. Anche per il determinismo acausale era necessario che la tegola cadesse, ma non che l’evento sia collegato alla ventata, come sostiene il determinista causale. Potrebbe infatti avvenire spontaneamente, senza una causa. Il futuro è chiuso, quale che sia il suo legame col passato.

Ora che ho chiarito (spero) cosa intendo per determinismo acausale, devo spiegare perché credo che gli eventi siano determinati al netto della loro relazione col passato. Per farla breve, il motivo per cui penso che necessità e possibilità coincidano è che credo nella verità di questa frase: «domani accadrà qualcosa, anche se non so cosa»; tanto basta per sapere che quel che avverrà domani è determinato, sebbene adesso lo ignori – qualsiasi cosa accada, infatti, non può che accadere così come accadrà. Ora non so se tra cinque minuti berrò un caffè, ma, qualora accada, non poteva che andare così. Un attimo: potevo decidere di non prendere il caffè! Sì, ma in tal caso sarebbe questo secondo evento a esser stato determinato. C’è insomma una previsione che posso sempre fare con assoluta certezza: qualcosa avverrà e a venire in essere sarà esattamente il fatto che ora ignoro. Se vivessi in un universo di cui concepisco solo due possibilità, come il “testa o croce” del lancio di una moneta, sarei sicuro che una di esse si verificherà – e sarà esattamente quella – ma non potrei dire quale. Insomma, so che accadrà un fatto e che nulla potrà impedirlo; l’unica differenza rispetto a un evento del passato è che non ne conosco la natura, perché è fuori dalla mia portata. Quel che accadrà è dunque inevitabile, perché una volta accaduto non può cambiare – anche se si potesse cambiare, inoltre, a essere inevitabile sarebbe l’evento modificato. Persino qualora si creda che per ogni evento la realtà si moltiplica in dieci, cento o infiniti piani temporali, a essere determinati saranno tutti gli eventi nei vari rami del tempo.

L’ipotesi che esistano alternative al passato mi sembra una proiezione retroattiva degli schemi che usiamo per prevedere e immaginare cosa accadrà nel futuro. Per quel che riguarda il passato, infatti, so che gli eventi sono accaduti in un solo modo. Cosa mi fa supporre che poteva andare diversamente? L’unica conoscenza di cui dispongo è che è accaduto esattamente quel che è accaduto. La possibilità è un concetto bifronte; applicato al futuro è una bussola per navigare nella nostra ignoranza, ma rivolta al passato è semplicemente un errore. Tutto il futuro però diventerà passato; come scrive Vladimir Jankélévitch in La morte,

«Tutto il possibile, dice Schelling, deve accadere; e noi aggiungiamo: tutto l’avvenire avverrà, essendo avvenire solo per venire effettivamente un giorno. Qualunque cosa accada, il futuro (come indica il suo nome) sarà, vale a dire finirà per essere, poiché è un essere semplicemente posticipato».

Anche se il tempo fosse infinito, infatti, ogni istante accade dopo un intervallo finito, dunque prima o poi diventa effettivo. Data la nostra abitudine ad anticipare il futuro tutto questo suona molto strano, eppure non abbiamo alcun indizio a favore del fatto che un evento non dovesse accadere esattamente com’è accaduto. Al contrario, ne abbiamo almeno uno a favore del fatto che doveva andare proprio in quel modo: il fatto stesso che sia accaduto. Su cosa fondiamo l’idea che “sarebbe potuta andare diversamente”, se sappiamo che l’ipotetica alternativa non è accaduta né accadrà mai?

Tra i primi paladini del determinismo troviamo, come accennavo, il filosofo greco Diodoro Crono (fine 4° – inizi 3° sec. a.C). L’argomento da lui sviluppato contro la possibilità (noto con il nome di κυριεύων, il «dominante») schiaccia la nozione di possibile su quella di necessità: se una cosa è possibile, o è o sarà vera, giacché: a) ogni cosa passata è vera e necessaria; b) dal possibile non consegue l’impossibile. Nelle parole di Epitteto, l’idea di Crono è come segue:

«[...] c’è un mutuo conflitto tra le seguenti tre proposizioni insieme: [1] ogni verità passata è necessaria, [2] al possibile non segue l’impossibile, [3] c'è del possibile che né è vero né sarà vero. Diodoro, avendo visto questo conflitto, si valse della plausibilità delle prime due per stabilire che nulla, che né sia vero né sarà vero, è possibile».

Questo argomento ha subito varie riformulazioni, come quella del filosofo neozelandese Prior, e molte critiche, tra cui Crisippo, Occam, Pierce e lo stesso Hartmann, che pur sposando le conclusioni del dominatore, sostiene che «dopo un buon inizio, cala molto di livello». Non voglio addentrarmi in un’analisi della tesi di Crono, ma ne proporrò una versione ibridata con il celebre esempio che Aristotele fa nella sezione 9 di Sull’interpretazione, quello della battaglia navale. Invece delle navi però, userò Napoleone Bonaparte.

(1) Un evento impossibile è un evento che non è mai accaduto né potrà mai accadere. (2) Che Napoleone vinca a Waterloo non è vero nel passato, nel presente e nel futuro. (3) “Napoleone viene sconfitto a Waterloo il 18 giugno 1815” è vero in qualunque momento nel tempo, quindi era impossibile che vincesse.

Ancora una volta è la certezza che il futuro sarà esattamente in un modo, per quanto ignoto, che mi porta a credere nel determinismo (acausale); la possibilità è una proiezione della nostra ignoranza, più che una realtà effettiva.

Che un evento possieda varie versioni possibili è un’ipotesi che chiunque esclude per il passato e il presente, perché abbiamo (o crediamo di avere) una buona conoscenza dei fatti. Per il futuro invece la pensiamo diversamente. Eppure, come si diceva, tutto il futuro prima o poi diventa passato e anche se continuo a immaginare che “poteva andare altrimenti”, una volta accaduto il futuro non suggerisce in alcun modo altre opzioni. Se proietto sulla realtà questa mia fantasia è perché ho esperienza di fatti analoghi veri (ad esempio di altri condottieri che vincono o perdono battaglie), ma non ne ho mai di quel preciso fatto, come la vittoria di Napoleone a Waterloo, che non esiste né esisterà mai. Una previsione esatta espressa nel passato, se confermata dal futuro, resta tale anche nel passato e se un francese nel 1814 avesse affermato che “Napoleone viene sconfitto a Waterloo il 18 giugno 1815” avrebbe detto il vero, anche se la sua affermazione precede di un anno la battaglia.

Riprendo ora il precedente esempio di un universo con solo due stati immaginabili, come testa o croce: mentre lancio la moneta so che nel futuro un esito è vero e l’altro falso. Non so ancora quale sia falso, ma in ogni caso non è “possibile” – è solo falso.

Chi crede come me nella necessità del futuro, a questo punto si domanderà che cosa rende questa ipotesi assurda per la maggior parte delle persone. Un’ipotesi è che questa reticenza sia dovuta alla radicata abitudine di cercare di prevedere il futuro, un’operazione mentale per cui è indispensabile l’idea di “possibilità”. Un altro ostacolo nell’accogliere il determinismo è che va contro alla necessità psicologica di considerare le persone responsabili delle proprie azioni, soprattutto quando si parla di errori. Dato che il determinismo implica l’assenza del libero arbitrio, chi sposa questa tesi deve difendersi dalla critica che senza la libertà di scelta l’umanità sprofonderebbe in un caos etico, perché le persone si sentirebbero libere di compiere ogni efferatezza sapendosi prive di una reale responsabilità. Questa critica è filosoficamente debole, perché le conseguenze spiacevoli di un’ipotesi non dicono nulla sul suo valore di verità – è un po’ come ribattere a un medico che diagnostica una malattia che si sbaglia perché non si desidera essere malati.

L’idea che abbandonare il libero arbitrio sia un pericolo etico, inoltre, mi sembra priva di fondamento. Come scrive Sabine Hossenfelder in un articolo in cui cerca di smontare dieci errori in materia di determinismo, «se il risultato dei tuoi processi cerebrali rende difficile la vita di altri, sarai tu a essere incolpato, recluso, mandato in psicoterapia o preso a calci. È del tutto irrilevante che la tua elaborazione difettosa delle informazioni sia o meno inscritta nelle condizioni iniziali dell’universo; la questione rilevante è ciò che ti porterà il futuro, se altri cercano di sbarazzarsi di te» e ancora, «anche senza il libero arbitrio, le persone devono comunque prendere decisioni e saranno comunque biasimate se rendono infelice la vita di altre persone». Determinate o meno, le nostre azioni hanno conseguenze e a scomparire non è l’idea di responsabilità ma semmai quella di colpa – la cui sparizione non ritengo affatto un male.

In un lungo articolo sul libero arbitrio sul Guardian, Oliver Burkeman porta l’esempio di un assassino e di un pedofilo i cui crimini erano legati alla presenza di un tumore al cervello; una malattia che, in determinate condizioni, può mutare drasticamente i comportamenti e i desideri di chi la sviluppa. Una volta scoperta la vera causa del male, la nostra opinione su questi criminali cambia inevitabilmente. Se non esistesse il libero arbitrio, ogni delinquente sarebbe da considerare come una persona condannata alle sue azioni. Questa idea ci porta a rivedere la giustizia in chiave riabilitativa o come una quarantena per motivi di salute pubblica, rinunciando così alla legittimità della nostra indignazione. Sembrerebbe un effetto negativo, se non fosse che l’accanimento morale non ha alcuna utilità sociale, anzi, porta alla erronea impressione di essere immuni al male e alla giustificazione di ulteriori atti immorali, come un trattamento violento nei confronti dei criminali. La società non rischierebbe di sprofondare nel caos, perché il male resterebbe tale e le norme per proteggersi da chi lo attua rimarrebbero intatte, senza però indulgere in sadismi o accanimenti. Sempre nello stesso articolo Burkeman scrive:

«se il libero arbitrio si dimostrasse davvero inesistente le implicazioni potrebbero non essere del tutto negative. [...] È un buon motivo per essere più gentili con noi e con gli altri. Per chi tende a essere duro con se stesso, è terapeutico pensare di aver fatto esattamente quello che poteva fare e che, nel senso più profondo, non avrebbe potuto fare di più. E per chi tende a infuriarsi con gli altri per i loro piccoli misfatti, è rassicurante pensare con quanta facilità le loro colpe avrebbero potuto essere le nostre. Alcune ricerche hanno collegato l’incredulità nel libero arbitrio a una maggiore gentilezza. Harris sostiene che se comprendessimo a pieno la tesi dell'assenza di libero arbitrio, sarebbe difficile odiare gli altri: come si può odiare qualcuno che non si incolpa per le sue azioni? Ma l’amore ne uscirebbe in gran parte indenne: dal momento che “amare significa volere che coloro che amiamo siano felici, ed essere noi stessi felici di quel legame etico ed emotivo”, nessuna di queste cose ne risulterebbe indebolita. Anche altri aspetti positivi della vita rimarrebbero indenni. Come dice Strawson, in un mondo in cui non si crede nel libero arbitrio, “le fragole avrebbero comunque un buon sapore”».

Se si parla dell’effetto che fa una credenza, la risposta non può che essere personale. L’idea del “nulla” ad esempio, pur nelle sue molteplici declinazioni, è capace di causare sconforto a Occidente e di risultare salvifica a Oriente. Anche per quel che riguarda il determinismo non esiste l’effetto giusto, ma solo una moltitudine di reazioni che questa idea genera una volta a contatto con delle individualità che si diversificano per storia biografica, costituzione fisica e contesto culturale – ogni risposta, insomma, è personale e tutto quel che posso offrire è la mia.

Come ho detto non ho mai confidato nel libero arbitrio e in ogni mio gesto mi sono sempre sentito come spinto da una volontà che vivo senza decidere; come aveva già detto Schopenhauer, una persona fa ciò che vuole ma non può non volere ciò che vuole. Se osservo i miei processi mentali, mi sembra di notare che i pensieri, più che un deliberato prodotto della mente (quale mente decide cosa pensa la mente?) sono qualcosa che accade, su cui non ho alcun controllo. Ma non è una consapevolezza dolorosa, tutt’altro. Nei rari momenti in cui riesco a contemplare senza giudicare desideri e repulsioni, lo spettacolo che intessono coi miei pensieri ha la bellezza di un’innocua catastrofe.

Il determinismo acausale, inoltre, mi aiuta a essere più indulgente con me e con gli altri, senza per questo negare o rifiutarmi di correggere i miei errori – in fondo se non mi impegnassi per risolverli sarebbe solo una dimostrazione che sono destinato a non farlo. L’idea che il futuro esista di già mi permette di non avere troppa paura del tempo che passa, perché nulla nasce e nulla scompare, se non alla mia vista. Decostruendo l’idea di colpa, infine, mi sono convinto che nessuna persona merita il dolore e mi è più facile essere tollerante nei confronti di chi la pensa diversamente, perché nessuno decide come nascere. E se questa è la tanto temuta débâcle etica, be’, ben venga.

[1] Tra i nomi sotto cui ho trovato questo concetto segnalo anche “fatalismo logico” o “fatalismo metafisico”. Uso determinismo acausale perchè in italiano la parola “fatalismo” è un po’ fuorviante (cfr. Conee, Earl Brink, and Sider, Theodore. Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics. Clarendon Press 2014).

di Francesco D'Isa

Bibliografia

Aristotele, De interpretatione, a cura di Attilio Zadro, Napoli, Loffredo (collana Filosofi antichi. Nuova serie), 1999

Clark, C. J., Winegard, B. M., & Shariff, A. F. (2021). Motivated free will belief: The theory, new (preregistered) studies, and three meta-analyses. Journal of Experimental Psychology: General, 150(7), e22–e47. https://doi.org/10.1037/xge0000993

Conee, Earl Brink, and Sider, Theodore. Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics. Regno Unito, Clarendon Press, 2014.

Burkeman, Oliver, The clockwork universe: is free will an illusion?, Guardian, 27 aprile 2021, https://www.theguardian.com/news/2021/apr/27/the-clockwork-universe-is-free-will-an-illusion

Hartmann, Nicolai, and Pinna, Simonluca. Possibilità ed effettività. Mimesis, Milano, 2018.

Hoefer, Carl, Causal Determinism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/determinism-causal/

Hossenfelder, Sabine, Palmer, Tim, How to Make Sense of Quantum Physics, Nautilus, issue 83, 12 marzo 2020 https://nautil.us/issue/83/intelligence/how-to-make-sense-of-quantum-physics

Hossenfelder, Sabine, Dieci errori concettuali in materia di libero arbitrio, Le Scienze, 4 gennaio 2014, https://www.lescienze.it/news/2014/01/04/news/libero_arbitrio_emergennza_propriet_leggi_natura-1950046/

Jankélévitch, Vladimir. La morte. Einaudi, Torino, 2009.

Schmidhuber, J. Don't forget randomness is still just a hypothesis. Nature 439, 392 (2006). https://doi.org/10.1038/439392d

Repellini, Ferruccio Franco (a cura di) (2016). L'argomento dominatore, traduzione di passi scelti.

-

Dark Deleuze: lo scacco della libertà

Recensioni / Dicembre 2020L’interesse di Dark Deleuze (Mimesis 2020) risiede forse nell’interrogare se la filosofia deleuzeana, o la filosofia tout court, sia un gioco linguistico in sé concluso e confinato nell’autoreferenza accademica o possa e debba essere abbastanza radicale da incidere nella prassi individuale e collettiva, cioè etica e politica. Ciò nonostante è discutibile che Dark Deleuze sia un libro filosofico o, almeno, un esperimento filosofico ben riuscito.

Il testo di Andrew Culp, autore di cui «non si sa molto», come precisa da subito il curatore e traduttore dell’edizione italiana Francesco Di Maio, esce per Mimesis, preceduto da una (Non)prefazione di Paolo Vignola e da una breve ma densa postfazione di Rocco Ronchi. Dark Deleuze si apre con una annotazione metodica: riprendendo una boutade deleuzeana della Lettera a un critico severo (Deleuze 2000, pp. 14-15), Culp afferma che «scrivere di altri autori è “una specie di […] immacolata concezione”» (p. 33), in cui l’interprete, a partire dalle aporie, dagli slittamenti, dalle ambiguità o dai punti di rottura del testo interpretato, ne rimonta, per dir così, la struttura, dando corpo a una costellazione concettuale nuova e autonoma, e teoreticamente più coerente e radicale. Aggiungo che siffatta indicazione metodica corrisponde in effetti alla nozione deleuzeana di problema[1] e può rivelarsi feconda nella misura in cui mette in guardia da due rischi ricorrenti del lavoro filosofico: ridurre l’analisi del testo interpretato a un’acribia filologica fine a se stessa e da ultimo sterile; pervertire l’aderenza a un autore in scimmiottamento o in codificazione di un gergo settario. In questo, Culp ha buon gioco contro l’«abbondante prole di mostriciattoli» (p. 33) che ricalcano in modo acritico stilemi o formule deleuzeane, facendo dell’autore di Differenza e ripetizione un pensatore à la page e, per ciò stesso, una sorta di ideologo del mondo contemporaneo.

Su questo sfondo metodico, Culp dà volto a tali mostriciattoli ed espone la tesi di fondo del proprio pamphlet: si tratta di liberare l’opera di Deleuze dal «canone della gioia» e dai suoi maliziosi vessilliferi, per lasciare emergere, senza possibili mediazioni, un Deleuze oscuro, riabilitandone la «forza distruttiva della negatività» e l’«odio per questo mondo» (p. 33). In altri termini, un’eccessiva accentuazione degli aspetti affermativi e appunto “gioiosi” della filosofia deleuzeana si sarebbe trasformata in una sorta di apologetica dell’esistente, in un rinnovato giustificazionismo che finisce per assolvere il mondo dalle sue derive capitalistiche e anzi per giustificare i cliché del connettivismo e del produttivismo: il primo «guida la strategia geopolitica di influenza globale di Google», il secondo onora «la creazione e la novità fini a se stesse», considerando la possibilità di un nuovo mondo come una semplice riarticolazione e, in fin dei conti, come una ripetizione del vecchio (pp. 88-89). Contro l’esaltazione del mondo e «correggendo» l’«errore di Deleuze» (p. 42), l’intento di Culp è quello di «trovare un modo per dire “no” a coloro che ci dicono di prendere il mondo così come è»; occorre allora far risaltare gli elementi negativi e critici che in Deleuze convivono aporeticamente, secondo Culp, con l’affermazione gioiosa dell’esistenza, e prolungare la Morte di Dio e dell’Uomo nella Morte del Mondo (pp. 87-88). Il fine di questa rinnovata forza negativa sarebbe «la sconfitta finale dello Stato e il comunismo pieno» (p. 48): «tenere vivo il sogno della rivoluzione in tempi controrivoluzionari» (p. 46).

Ora, già a proposito dell’istanza metodica che orienterebbe il progetto di un Deleuze oscuro o di un «figlio» ribelle di Deleuze, ci si potrebbe interrogare sull’effettiva riuscita dell’opera di rinvenimento dei punti problematici deleuzeani e del lavoro di riconfigurazione dei concetti del filosofo francese in una più coerente e radicale struttura. Il libro di Culp mi pare affastellare citazioni e “filosofemi” deleuzeani, quasi senza contestualizzazione, e con tracce assai esili – a esser generosi – di rigore argomentativo e di chiarimento o determinazione semantica dell’armamentario lessicale utilizzato. Sicché il testo non supera il rischio di parlare in gergo e pare voler preparare il comunismo a venire rivolgendosi ai soli accoliti di Deleuze. Senza la fatica del concetto, l’«immacolata concezione» di cui si diceva può assomigliare troppo facilmente a un mistero irrazionale i cui fumi coprono le idiosincrasie e gli arbitrî della soggettività.

Entrando poi nel merito del confronto di Dark Deleuze con l’opera deleuzeana, è singolare che Culp non si avveda di quanto la filosofia affermativa e spinozista di Deleuze sia costruita interamente su una critica del senso comune e del buon senso, una critica cioè del conservatorismo, anche politico, implicato dalla doxa in quanto doxa: il buon senso – come scrive Deleuze – è «l’ideologia delle classi medie che si riconoscono nell’uguaglianza come prodotto astratto» (Deleuze 1997: 291). Stupisce, per esempio, che manchi in Dark Deleuze un confronto puntuale con la critica dell’Immagine del pensiero operata nelle pagine centrali di Differenza e ripetizione, testo che pure lo stesso Culp considera «l’opus magnum di Deleuze» (p. 47). Quella critica mi pare, semplificando, la premessa “epistemica” e dialettica all’ontologia deleuzeana dell’affermazione e della gioia, così come quella ontologia è il fondamento senza il quale la critica resterebbe velleitaria e doxastica. L’affermazione della vita, che in Deleuze è tanto innocente quanto crudele, è giustificata da un’ontologia dell’immanenza che Culp mi sembra interamente sorvolare. In altri termini, affermazione ontologica della gioia e critica dell’esistente sono in Deleuze due istanze complementari e per nulla contrapposte.

Se riguardata sul fondamento di quella ontologia, l’affermazione della vita non consiste in una indiscriminata esaltazione di una vuota creatività o delle differenze in quanto meramente equivalenti: «la filosofia della differenza – scrive Deleuze – deve stare attenta a non diventare il discorso dell’anima bella: discorso di differenze e soltanto di differenze, in una coesistenza pacifica […] tra posti e funzioni sociali. Ma il nome di Marx basta a tutelarla da tale pericolo» (Deleuze 1997: 268). L’affermazione della vita è anche, e sotto il medesimo rispetto, un rivolgimento del già dato, nella consapevolezza che la forma-mondo (ossia la relazione di un soggetto dotato di identità a un insieme di oggetti distinti dal soggetto e tra loro) va destituita di ogni primato. Questa destituzione, però, non è una pura distruzione, ovvero una precipitazione della forma nel caos o nell’indifferenziato, ma un pensiero e un’esperienza del limite e dell’autentico senso della differenza: come a dire che la pretesa di una pura distruzione, l’ambizione di saltar fuori dalla forma-mondo e anche dalla sua configurazione storica come mondo capitalista, rischia di mutare semplicemente di segno il conservatorismo, lasciandone intatta la struttura. Detto semplificando al massimo: sostituire alla norma e all’imposizione del “lavora e produci” la norma del “ribellati e distruggi” lascia inalterata la norma nella sua forma, cioè nella sua tirannide. Il rischio del ribellismo, come rileva Ronchi, è quello di restare un modo, in fondo innocuo, del risentimento (p. 99).

D’altronde, anche lasciando sullo sfondo Deleuze e concedendo che Dark Deleuze sia soltanto Culp sub excusatione Deleuzi, mal si comprende in cosa consista il comunismo preconizzato dall’autore, quali siano i mezzi e i presupposti materiali della sua realizzazione: l’esortazione all’odio e alla distruzione sembra solo un appello alle coscienze, senza alcuna indicazione storico-effettuale o di struttura sulle condizioni concrete della sua attuazione. In merito sarebbe forse utile, se non si vuole abdicare del tutto al comunismo, rileggere le critiche di Marx alla Sinistra hegeliana.

Nonostante quanto detto, Dark Deleuze mantiene un certo interesse, su un duplice versante: quello di esortare a una lettura non disimpegnata della filosofia di Deleuze e quello, più generale, di porre in questione se e come la filosofia, e in particolare una filosofia dell’immanenza, possa e debba mantenere una valenza di critica dell’esistente. Sarebbe utile dibattere se l’alternativa al ribellismo sia il conservatorismo o il riformismo, ovvero una custodia o un rimaneggiamento del già dato.

Qui, lasciando Culp sullo sfondo, mi limito a un semplice spunto per una possibile discussione. In Differenza e ripetizione, Deleuze scrive che «l’oggetto trascendente della socialità» «non può essere vissuto nelle società attuali in cui s’incarna la molteplicità, ma deve esserlo e può esserlo soltanto nell’elemento del rivolgimento delle società (e cioè semplicemente nella libertà che si manifesta tra i resti di un antico ordine e i primi segni di uno nuovo)» (Deleuze 1997: 250). E poco più avanti aggiunge: «Il problema [di una società] si riflette sempre in falsi problemi nel momento stesso in cui si risolve, cosicché la soluzione viene generalmente a trovarsi rovesciata da un’inscindibile falsità […]. I problemi sfuggono per natura alla coscienza, ed è proprio di una coscienza essere una falsa coscienza. […] L’oggetto trascendente della facoltà di socialità è la rivoluzione. In questo senso la rivoluzione è la potenza sociale della differenza, il paradosso di una società, la collera propria dell’Idea sociale. […] La lotta pratica non passa per il negativo, ma per la differenza e la sua potenza di affermare» (Deleuze 1997: 268-269). Credo si possa dire, a una prima approssimazione, che ogni ordine sociale in quanto ordine è l’attuazione e insieme l’irrigidimento di una libertà intesa come la stessa potenza di trasgredire l’ordine e di preparare un ordine a venire. Questa libertà o potenza trasgressiva è differente da ogni ordine e, d’altra parte, non esiste se non nel corpo di un ordine sociale e nella transizione da un ordine all’altro. Se l’ordine è una ripartizione dell’ente (e del corpo sociale) secondo una norma, la libertà è la trasgressione della norma come norma, o del sistema del giudizio: l’innocenza ovvero l’anteriorità alla linea di demarcazione tra bene e male. In quanto trascendimento di ogni possibile ordine dato o presente, la libertà o innocenza è ideale, nel senso di non presentificabile. L’idealità è condizione dell’istituzione di ogni ordine presente ma per ciò stesso non può essere adeguata, normata, resa presente; l’idealità è presente soltanto, ma come “falsata”, negli ordini sociali in cui di volta in volta, incarnandosi, si sottrae. Detto altrimenti: la libertà o la rivoluzione non può porsi come norma di un qualsivoglia ordine da instaurare, quindi neanche come norma di semplice negazione dell’ordine esistente. Limite della norma e dell’ordine, la libertà non è un ordine altro o una norma posta altrove e non è in ogni caso negazione del limite o arbitrio.

La libertà resta nondimeno problematica: la sua potenza di affermare sembra porsi come fondamento di ogni ordine dato e insieme come possibilità ideale, di diritto perennemente a venire; come condizione trascendentale dell’istituzione dell’ordine e insieme come telos sempre e solo possibile, cioè non pienamente essente: in altri termini come figura della cattiva infinità e come contraddizione. Pensare la libertà come incontraddittoria, per contro, significa accertare l’impossibilità di un telos sempre differito, di un’infinità meramente potenziale. Nel toglimento originario della contraddizione del possibile, la libertà è la pura positività di un infinito attuale e l’eccedenza di un atto infinito rispetto alle proprie determinazioni finite che pure gli sono coessenziali. È questo il tentativo filosofico di un immanentismo che si voglia rigoroso, ed è questo il rigoroso fatalismo di cui parla Ronchi nella sua postfazione (p. 97). Ma se la libertà è un atto infinitamente compiuto, che si esprime e non può non esprimersi, in ogni dato e in ogni ordine, e anche nel più “falsato” degli ordini, l’esito forse più coerente, sul piano del concetto, del problema posto da Deleuze è, eticamente, non il ribelle, ma l’esausto; e, politicamente, non la rivoluzione né il riformismo ma l’indifferenza. A questo livello il Deleuze critico e gioioso pone in scacco la relazione tra il concetto e la vita o la prassi. Scacco, rispetto alle miserie e alle fatuità del mondo attuale, che l’ottimismo da anima bella di Dark Deleuze mi pare eludere con troppa facilità e da cui chi scrive, semplicemente, non sa come uscire.

di Sandro Palazzo

.

.

[1] Sulla nozione di problema cfr. almeno G. Deleuze, Différence et répétition, PUF, Paris 1968; tr. it. di G. Guglielmi, Differenza e ripetizione, Cortina, Milano 1997, pp. 204-213, 252-259. Id., Spinoza et la méthode générale de M. Gueroult; tr. it. Spinoza e il metodo generale di Martial Gueroult, in Id., L’isola deserta e altri scritti, Einaudi, Torino 2007.

.

.

Bibliografia

G. Deleuze, Pourparler, Quodlibet, Macerata 2000.

Id., Différence et répétition, PUF, Paris 1968; tr. it. di G. Guglielmi, Differenza e ripetizione, Cortina, Milano 1997.

Id., Spinoza et la méthode générale de M. Gueroult; tr. it. Spinoza e il metodo generale di Martial Gueroult, in Id., L’isola deserta e altri scritti, Einaudi, Torino 2007.

.

.

-

Solo la Terra dura. Nota a margine dell’Earth Day

Longform / Aprile 2020Un antico canto degli Indiani d’America recita: “I vecchi dicono che solo la terra dura. Diceste la verità. Avete ragione”. In effetti, mentre gli Indiani se ne stanno nelle loro Riserve, la terra del continente nordamaricano – che fu la loro – se ne sta ancora lì, con i suoi canyons, le sue praterie e le sue foreste. E questo vale per l’intero pianeta: un po’ malconcio, sommerso di rifiuti, esso se ne sta ancora lì. Anzi: come ci suggerisce Leopardi nel Frammento apocrifo di Stratone di Lampsaco, magari questo mondo passerà, ma poi ne verranno altri: «venuti meno i pianeti, la terra, il sole e le stelle, ma non la materia loro, si formeranno di questa nuove creature, distinte in nuovi generi e nuove specie, e nasceranno per le forze eterne della materia nuovi ordini delle cose ed un nuovo mondo». E magari ben prima dell’apocatastasi che porterà alla sparizione di questo mondo per dar poi vita a un altro noi saremo ben che scomparsi per via di un nuovo virus, più potente e micidiale del coronavirus che tanta paura di morire sta inducendo a molti nostri conspecifici. Dobbiamo mettere per questo da parte ogni preoccupazione per la salute del pianeta e assumere un atteggiamento distaccato e disincantato, tale per cui ci diciamo che in fondo il mondo – e gli infiniti cicli cosmici – non ha bisogno di noi, che noi siamo solo abitatori provvisori del pianeta, e che dunque possiamo tranquillamente starcene qui a guardarci l’ombelico meditando sulla caducità nostra e di tutte le cose? Un simile atteggiamento – per altro rispettabile e sensato – dimentica però una cosa, ovvero che festeggiare la terra non significa contemplare gli enti non umani che ci circondano per ricavarne un qualche piacere estetico nel caso siano belli e armoniosi, né significa meditare sulla nostra caducità, il pensiero della quale affiora immediato proprio dalla visione malinconica della bellezza di campi fioriti e uccellini svolazzanti (come ci viene ricordato da Freud in un suo breve ma intenso saggio intitolato appunto Caducità). Festeggiare la terra significa ricordare che essa è la nostra nicchia ecologica, e che dunque siamo toccati direttamente dal suo stato di salute (se mi passate questa metafora impropria: è ovvio in realtà che la salute del pianeta non cambia poi di molto se si verifica un riscaldamento globale di qualche grado).

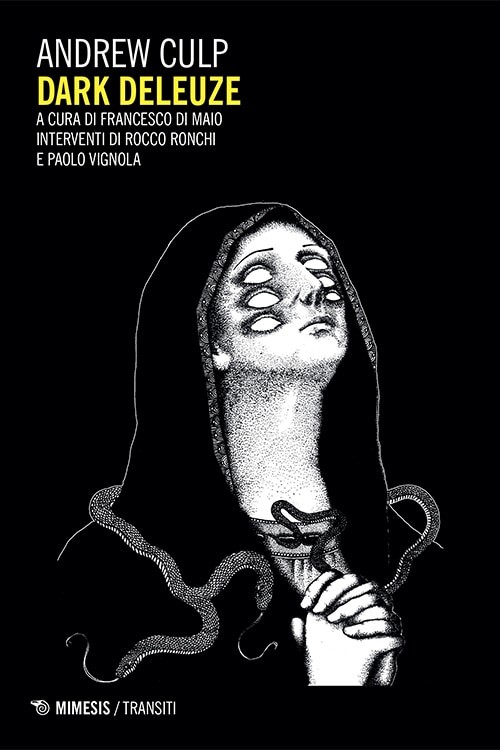

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del buon governo, Palazzo pubblico di Siena 1338-1339 Il romanticismo, insomma, aiuta poco se è in ballo una associazione di qualche tipo tra la terra e noi che la abitiamo. Posto che questa duri anche senza di noi, è di noi in quanto suoi abitatori che dovremmo insomma preoccuparci. E questo proprio in vista di una possibile e auspicabile diffusione di una maggiore coscienza ecologica. Perché mai gli umani dovrebbero oggi preoccuparsi di quanto sarà duro abitare domani un pianeta con un clima peggiore di quello attuale, con meno acqua, magari devastato da guerre causate dal riscaldamento globale? Aspettarsi dagli umani – sia individualmente che collettivamente – una qualche capacità di far fronte a rischi futuri è profondamente erroneo. La pandemia in corso – tanto per fare un esempio – era stata ampiamente prevista, ma tutti sapevano che essa avrebbe colto tutti i paesi del mondo impreparati.

Parrebbe allora meglio far leva su un argomento molto semplice e banale, che comunque aiuta a non troppo indirettamente a dare corpo a una coscienza ecologica più matura. È nel nostro interesse che il pianeta se la passi bene: se vogliamo continuare a godere dei beni di cui godiamo, almeno per un tempo che è in fondo quello di una generazione (un tempo quindi afferrabile intuitivamente), continuare a sfruttare le risorse del pianeta come se fossero inesauribili potrebbe rivelarsi una scelta assai poco razionale.

L’argomento, sulle prime attraente, fa però acqua da tutte le parti. Presuppone sia che gli umani si comportino in modo razionale, sia che sappiano qual è il proprio bene. Così non è quasi mai – o, più chiaramente, quasi mai le due cose coincidono. Di conseguenza, alla festa della terra si dovrebbe arrivare non muniti delle migliori intenzioni (che sappiamo dove portano) ma con un dono che piove dal cielo, una sorta di deus ex machina: la Giustizia. Essa sola fa del bene sia alla città che alla campagna, per così dire, ovvero sia al bisogno di produrre e consumare, sia al bisogno di godere di quei beni comuni che non possono appartenere a nessuno e che hanno lo scopo di permettere agli umani di stare bene sulla terra – come si vede nell’affresco di Ambrogio Lorenzetti nella Sala dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena raffigurante l’Allegoria del buon governo, un’opera che per certi versi potremmo definire “ecologica” ante litteram. Senza un governo dei collettivi che sappia coniugare la libertà di intraprendere e di fare profitti con la giustizia, senza insomma un nuovo modello di sviluppo – sarà ormai banale dirlo, lo si ripete da decenni, ma il punto è sempre questo – una qualche forma di convivenza “ecologica” nella nicchia che abitiamo resterà sempre un pio desiderio. Oppure, come ci suggerisce Luhmann, un argomento di cui parlare all’infinito, o almeno a ogni 22 aprile, in attesa che la catastrofe ecologica faccia il suo corso.

di Giovanni Leghissa

-

Giovanni Leghissa – Il vincolo e la libertà

Media / Aprile 2020Giovanni Leghissa - Il vincolo e la libertà

Giovedì 16 aprile, ore 11.00.

L’azione umana è soggetta a vari tipi di vincoli. Quello biologico: siamo membri di una specie animale e le nostre capacità emotive e intellettive sono tali in virtù della selezione naturale. Quello istituzionale/organizzativo: ognuno di noi si muove dentro spazi strutturati, con regole scritte e non scritte – laddove la più potente di tali realtà istituzionali è lo stato. Vi è infine il vincolo dato dalle norme morali. Quale spazio di manovra resta allora ai singoli, al fine di poter plasmare la propria esistenza in modo libero e autonomo? Tale spazio sorge e cresce dall’ascolto del desiderio, da un confronto con le proprie pulsioni – su questo terreno germoglia infatti non solo l’aspirazione al godimento e alla felicità, ma soprattutto la pulsione verso la libertà.

La videolezione è stata organizzata nell'ambito del progetto

CONNESSIONI INVENTIVE (MAN Nuoro - Fondazione ICA Milano)

Vita, emozioni ed esperienze sociali alla soglia di un cambio d'epoca registrate attraverso un dispositivo online di conversazioni digitali.

A cura di Luigi Fassi e Alberto Salvadori

Connessioni Inventive è un progetto inedito di committenza e produzione di un calendario di conversazioni digitali pensate come momenti di formazione e approfondimento, realizzato in collaborazione tra due istituzioni italiane di arte e cultura contemporanee, il MAN Museo d'Arte della Provincia di Nuoro e Fondazione ICA Milano. Obiettivo del progetto è dare impulso a un percorso di promozione di conoscenza umanistica in termini interdisciplinari secondo modalità e linguaggi a tutti accessibili. In un momento di distanza sociale e scarsità di rapporti interpersonali determinato da un rivolgimento globale destinato a segnare mutamenti importanti nel vivere civile, MAN e ICA danno vita a un programma di lecture digitali per offrire un contributo di analisi e interpretazione affidato a voci italiane autorevoli nei loro ambiti di operatività.

Sito web

Philosophy Kitchen

-

L’automa tra Leibniz e Bergson

Recensioni / Febbraio 2020 In un film di qualche anno fa, Predestination (Australia 2014), i registi e fratelli gemelli Michael e Peter Spierig mettono in scena un vecchio racconto di fantascienza di Robert A. Heinlein, …All You Zombies… (1959), il cui protagonista è, al contempo, maschio e femmina, genitore e figlio/a, amante e amato/a. È la linearità (presunta) delle azioni che si susseguono nel tempo omogeneo a essere così, innanzitutto, radicalmente sovvertita. Una escogitazione narrativa originale, quella di un organismo nato all’interno della possibilità stessa di viaggiare nel tempo, autorizza un gesto che la metafisica si è sempre trattenuta dal compiere fino in fondo: elevare l’esperienza, con la sua radicale imprevedibilità, ad assoluto. Lo spettatore del film, come il suo protagonista (Jane/John), scoprono progressivamente un destino che nessuno ha scritto e che anzi si scrive, in maniera per forza di cose impersonale, attraverso il suo continuo accadere. Se si dovesse perciò trovare un’esemplificazione di quel che Federico Leoni affronta nel suo nuovo libro, L’automa. Leibniz, Bergson (Mimesis 2019), si dovrebbe, con ogni probabilità, fare ricorso a una figura analoga a quella al centro del film degli Spierig.

In un film di qualche anno fa, Predestination (Australia 2014), i registi e fratelli gemelli Michael e Peter Spierig mettono in scena un vecchio racconto di fantascienza di Robert A. Heinlein, …All You Zombies… (1959), il cui protagonista è, al contempo, maschio e femmina, genitore e figlio/a, amante e amato/a. È la linearità (presunta) delle azioni che si susseguono nel tempo omogeneo a essere così, innanzitutto, radicalmente sovvertita. Una escogitazione narrativa originale, quella di un organismo nato all’interno della possibilità stessa di viaggiare nel tempo, autorizza un gesto che la metafisica si è sempre trattenuta dal compiere fino in fondo: elevare l’esperienza, con la sua radicale imprevedibilità, ad assoluto. Lo spettatore del film, come il suo protagonista (Jane/John), scoprono progressivamente un destino che nessuno ha scritto e che anzi si scrive, in maniera per forza di cose impersonale, attraverso il suo continuo accadere. Se si dovesse perciò trovare un’esemplificazione di quel che Federico Leoni affronta nel suo nuovo libro, L’automa. Leibniz, Bergson (Mimesis 2019), si dovrebbe, con ogni probabilità, fare ricorso a una figura analoga a quella al centro del film degli Spierig.Anche l’automa, come la vicenda di Jane/John, è l’emblema di un divenire che si sottrae per definizione a ogni prevedibilità, come a qualsiasi pretesa di sovrana padronanza: che sfugge, in breve, alla calcolabilità dell’algoritmo. In fondo, il tema principale di questo piccolo ma importante libro, risiede nella differenza di natura che l’automa (spirituale o incorporeo, come lo definisce Leibniz) deve poter affermare rispetto alle macchine, e in particolare, in relazione alle molte macchine ‘pensanti’ con le quali oggi si tenta di strappare il divenire delle nostre vite alla sua radicale imprevedibilità. L’automa, insomma, è la figura di un organismo senza confini, di un essere che esiste tutto nel suo trasportarsi attraverso di sé, nel suo raggiungersi alla fine del proprio futuro come al principio del proprio passato, facendo così saltare per aria le paratie con le quali siamo soliti proteggerci dalla fatalità a cui ogni vita dovrebbe accordarsi. Imprevedibilità, in effetti, non significa né contingenza, né necessità, ma, piuttosto, continua ridefinizione del necessario come del possibile. Significa, in una parola, alterazione progressiva e cangiante delle stesse categorie con cui il pensiero tenta – tenta solamente – di irreggimentare l’automa.

L’argomentazione di Leoni prende due strade che, intrecciandosi l’una nell’altra come le due anime di una stessa corda, diventano progressivamente un'unica via. Il saggio, partendo dalla vicenda di Joë Bousquet, il poeta ferito di guerra paraplegico che già Gilles Deleuze eleggeva a simbolo della sua etica dell’evento (etica consistente per intero nel saper essere “all’altezza di ciò che ci accade”), mescola registro soggettivo e registro ontologico, determinando così quella indiscernibilità tra tempi distinti che fa appunto dell’automa la messa fuori gioco reiterata di tutte le opposizioni del pensiero metafisico. Una vita si scrive sempre in uno spazio che sfugge a ogni qualificazione nei termini della logica modale, vera e propria superficie di trascrizione ritmica e dialettica del divenire, allo stesso modo in cui il reale del mondo non si lascia acciuffare dalla scansione metafisica di sostanza e accidente, sostrato e accadere, soggetto e predicato. E viceversa, una vita non è un supporto al quale si aggiungono eventi, come il mondo non risponde alla distinzione di possibile e impossibile, contingenza e necessità. L’automa consiste tutto in questa ritrosia fondamentale, in tale riottosità del reale nei confronti dei nostri, umani troppo umani, schemi concettuali. La macchina, insomma, non è l’automa, perché l’automa è piuttosto la matrice informale e illocalizzabile di ogni macchina. Quel che l’automa, correttamente inteso, rivela è quindi l’impossibilità definitiva di calcolare e padroneggiare tecnicamente il divenire. Attraverso il suo situarsi sempre un passo al di là, o al di qua, di ogni concettualizzazione, come di tutte le prassi di adattamento tecnico del reale ai nostri bisogni, nel mentre che tutte le circoscrive e le include, l’automa offre la manifestazione di un’assoluta e crescente indisponibilità del reale. Reale è qui ciò che, come appunto l’automa, si muove da sé e non tollera quindi alcun genere di ingerenza, senza prima averla riassorbita.

Fritz Lang - Metropolis (1927) Il paradosso di fronte al quale ci mette Leoni è infatti il seguente: il destino esiste solo fin quando vi si acconsente. Ogni manovra diversiva apre per ciò stesso una deviazione, istituisce “nuovo” destino, a sua volta imprevedibile. Leoni propone una sorta di psicoanalisi della metafisica, in cui la struttura nevrotica degli schemi concettuali tràditi diventa l’occasione di un lavoro decostruttivo che non può non essere, altresì, lavoro ricostruttivo. Emerge così qualcosa come una ontologia senza metafisica – un’ontologia della non invarianza dell’ontologia. Un’ontologia della perversione che dà luogo a un’ontologia che si perverte senza sosta. L’utopia, nel senso letterale della parola, è quindi costituire i prodromi di una «scienza del divenire» (p. 13), ovvero di ciò di cui, a detta di Aristotele (e con lui, di tutta l’episteme occidentale), non si dà scienza. Che il divenire sia isomorfo all’individuale è infatti fuor di dubbio: «Non esiste il movimento in generale» (p. 26). Il divenire è sempre singolare – e anzi, il divenire è il singolare. «Se si assume questo schema, scrive Leoni, la filosofia è possibile solo nella forma dell’esplorazione della propria impossibilità, è possibile solo come infinita rivisitazione della propria aporia» (p. 13). Ma la filosofia consiste proprio in questa sfida: occorre saper tramutare una impossibilità, quella della filosofia come scienza del non qualsiasi o del non generico, in effettività. Come fa, d’altronde, ogni creatore. Ogni creatore che si rispetti deve fronteggiarsi infatti con un compito impossibile – trasformare un fraintendimento in una risorsa. Harold Bloom, nel suo celebre L’angoscia dell’influenza, lo ha mostrato in relazione all’emergere di quanto definisce un «poeta forte». Ma il discorso vale vieppiù a proposito della vicenda filosofica. Anche in questo caso ne va della conversione di un travisamento inevitabile in un altrettanto inevitabile progresso, che si legittima à rebours quale correzione di quanto in passato era rimasto disatteso o, soltanto, era stato equivocato. La storia dell’automa coincide quindi con la storia della filosofia, come serie continua di tentativi riusciti proprio perché falliti. L’ontologia che Leoni lascia balenare nella sua istruttoria sull’automa registra questo fatto, elevandolo a cifra stessa del reale – di ciò che nel reale si presenta come l’essere qualsiasi. Paradosso ulteriore, quindi: il modo d’esistenza del singolare, ovvero del non-qualunque, è di essere, appunto, affatto qualsiasi. Di non avere scelta, per dir così.

Ecco allora che, nell’ultimo capitolo, L’inconscio, una storia di fantasmi, l’autore tira le fila del suo discorso con una mossa apparentemente inattesa: l’automa diventa un avatar, a sua volta, del fantasma. Lo scenario è vertiginoso e la batteria di concetti evocati vorticosa. Tutto non è altro che immagine, immagine in sé. Sono le celebri e difficili tesi del primo capitolo del bergsoniano Materia e memoria (1896), portate però qui al loro sviluppo più radicale. L’automa non è una macchina, dicevamo, ma ogni macchina è una forma, o un organo, dell’automatismo dell’automa. Pensare l’automa non significa considerare le connessioni di parti in esteriorità con cui ci si presenta il mondo notomizzato dall’intelligenza pragmatica; non è questione di funzionamenti di oggetti, ricavati dalla giustapposizione di realtà accomodate l’una all’altra secondo il loro profilo materiale. Pensare l’automa è pensare l’intramatura con la quale ogni lacerto di mondo, anche il più insignificante e infinitesimale, si installa e fugge al contempo in e da ogni altro. È vedere il mondo quale ribollio incessante di proliferazioni, di frattali in reciproca e diveniente ristrutturazione. Lo statuto dell’automa è lo statuto dell’esempio, di ciò che, senza scarti di alcun genere – senza la mediazione di una generalità interposta –, è il proprio stesso dover-essere. Di ciò che appunto è singolare: unico nel suo genere. «Ogni cosa è una ragione […] Ogni monade è insieme di un solo elemento, ma quel solo elemento non è un elemento solo, è sempre anche il proprio insieme» (pp. 44 e 74). Nell’atto di leggere Bergson e Leibniz, Leoni si precipita perciò al di là di loro – si spinge oltre il dualismo di tendenze che ancora caratterizza il dettato bergsoniano, come già Deleuze aveva notato, e il contingentismo che Leibniz fatica, malgrado tutto, a ricusare come a giustificare (significativo è che Leoni decida di non tematizzare direttamente la teodicea leibniziana). L’automa si presenta quindi come una meditazione sulla necessità di ontologizzare quanto si sottrae, in apparenza, a questa stessa eventualità: l’immaginazione – quella «funzione senza organo» (Georges Canguilhem) che, secondo il Kant della Critica del giudizio, può guadagnare in alcuni casi le prerogative di un «libero gioco» in cui non è più l’intelletto, con il suo quadro presupposto di categorie, a dettare le condizioni. Ecco che cosa vuol dire pensare una ontologia rescissa dai suoi vincoli metafisici: «E in questo senso ci sono solo nature al plurale, e ogni divisione produce una natura differente, ovvero la natura si divide producendosi in ogni divisione come un altro modo di essere natura, come un altro modo di naturare, un’altra genesi continua di discontinuità. In altre parole, tutto è artificiale, non c’è che artificio» (p. 17).

Il lavoro di Leoni, e non solo in questa occasione, ha come esito, dunque, una definitiva messa in mora della tentazione meccanicista che pure da sempre caratterizza una certa filosofia, intenta a cercare una clavis universalis con cui risolvere una volta per tutte i problemi della conoscenza e della vita. Speranza, d’altronde, dello stesso Leibniz che, con la sua characteristca universalis, immaginava di ridurre ogni controversia a un puro esercizio di calcolo. Fa notare l’Autore: «Ogni macchina contiene un appello alla trascendenza» (p. 51). Si tratta invece di lavorare a un concetto e una prassi conseguente di immanenza integrale. La suddetta chiave, sembra dirci infatti Leoni, semplicemente non esiste, perché deriva, al contrario, da un effetto interno a una potente tecnologia, che fa tutt’uno con quella alfabetica – la grammatica indoeuropea di soggetto e predicato, che struttura notoriamente gran parte della tradizione filosofica occidentale, almeno sino alla soglia del Novecento. Se pensiamo di poter ricostruire l’evento con i risultati della sua analisi (ricostruzione in atto già nella distinzione del flusso linguistico in parti del discorso), finiamo per cadere in una serie di perniciose aporie – tra le quali, e non per ultima, l’idea di un divenire che si aggiunge dall’esterno all’essere senza potersi mai davvero comporre con esso, di una molteplicità che si fa uno o di un’unità che si fa, non si capisce come, molteplice. Quel che va pensato, allora, è qualcosa che è «più di uno e meno di due» (p. 52), che resiste in questo bilico. Occorre solcare il paradosso senza cadere nell’aporia.

Fare filosofia ha sempre significato volersi cimentare con un compito inattuabile: trasformare la vita in un processo automatico. Perché si tratti di alcunché d’irrealizzabile, è presto detto: l’automa è la figura che rende impraticabile questa strada, nella stessa misura in cui la impone come inaggirabile. «Ogni automa è la macchina di ogni altro» (p. 59). La filosofia si identifica alla memoria, perenne perché ogni volta da rinnovare, di questa eccedenza o di questa sottrazione originaria, le quali rimandano entrambe, però, alla totale immanenza con cui l’automa prende forma, aderendo perfettamente solo a se medesimo. Perché di questo si tratta, di un prendere forma che resta tale – che resta in progress. L’automa, insomma, non è calcolabile. Tutto si può fare, tranne divenire-automi, se “divenire” significa passare dalla potenza all’atto. Semmai, si dovrà tornare a esserlo – tornare a essere quel che non si è mai cessato di diventare. L’unico vero automa, in altre parole, non è digitale, ma analogico. Nessun dio ci può salvare, va infine detto. Nemmeno quel dio minore che è il filosofo. Per fortuna.

di Daniele Poccia

-

FORME DELLA LIBERTÀ. LE CORBUSIER E LA PIANIFICAZIONE TOTALE

Tra i grandi architetti dell’epoca moderna, nessuno è più celebrato di Le Corbusier: i suoi testi radicali e controversi sono manifesti scritti e disegnati che hanno modificato il modo di guardare e pensare l’architettura, più ancora che l’architettura costruita. Può sorprendere allora che i suoi studi su La Ferme radieuse et le Centre coopératif, elaborati per il terzo CIAM del 1930 e riuniti nel novembre del 1940, abbiano atteso fino al 2015 una pubblicazione, tanto più che si tratta di testi che consentono di guardare la sua opera sotto una luce diversa e più ambigua. La pubblicazione italiana da parte di Armillaria – La Fattoria Radiosa e il Villaggio Cooperativo, a cura di Sante Simone – ha quindi un valore non comune, anche perché arricchita da un prezioso saggio di Laurent Huron a chiudere la pubblicazione. Sintetizzando, potremmo dire che la Fattoria Radiosa è la sorella minore della ben più celebre Città Radiosa: pur essendone non solo il complemento ideale, ma addirittura la precondizione realizzativa. Se infatti la Ville Radieuse rappresentava la città autenticamente moderna, con la sua geometrizzazione funzionale di grattacieli, gli ampi spazi verdi e la circolazione dedicata ai vari utenti, essa tuttavia non era autosufficiente: non nasceva per vivere in un mondo solitario, ma per essere parte di un più ampio organismo in cui erano centrali i luoghi della produzione, e in particolare quella del cibo e dei beni primari. Cioè quelle campagne che i giovani, invece di coltivare, sempre più abbandonano in quel fenomeno che si chiama urbanesimo.

Tra i grandi architetti dell’epoca moderna, nessuno è più celebrato di Le Corbusier: i suoi testi radicali e controversi sono manifesti scritti e disegnati che hanno modificato il modo di guardare e pensare l’architettura, più ancora che l’architettura costruita. Può sorprendere allora che i suoi studi su La Ferme radieuse et le Centre coopératif, elaborati per il terzo CIAM del 1930 e riuniti nel novembre del 1940, abbiano atteso fino al 2015 una pubblicazione, tanto più che si tratta di testi che consentono di guardare la sua opera sotto una luce diversa e più ambigua. La pubblicazione italiana da parte di Armillaria – La Fattoria Radiosa e il Villaggio Cooperativo, a cura di Sante Simone – ha quindi un valore non comune, anche perché arricchita da un prezioso saggio di Laurent Huron a chiudere la pubblicazione. Sintetizzando, potremmo dire che la Fattoria Radiosa è la sorella minore della ben più celebre Città Radiosa: pur essendone non solo il complemento ideale, ma addirittura la precondizione realizzativa. Se infatti la Ville Radieuse rappresentava la città autenticamente moderna, con la sua geometrizzazione funzionale di grattacieli, gli ampi spazi verdi e la circolazione dedicata ai vari utenti, essa tuttavia non era autosufficiente: non nasceva per vivere in un mondo solitario, ma per essere parte di un più ampio organismo in cui erano centrali i luoghi della produzione, e in particolare quella del cibo e dei beni primari. Cioè quelle campagne che i giovani, invece di coltivare, sempre più abbandonano in quel fenomeno che si chiama urbanesimo.La soluzione lecorbusiana per rivalutare la vita in campagna è, com’è facile immaginare, completamente votata al nuovo mondo macchinistico. «Risparmiamoci il romanticismo!» (p. 95): i giovani saranno di nuovo felici in campagna solo se questa sarà efficiente, ordinata, finalmente pulita. Cioè quando essa si adatterà alla loro modernità, liberandoli dalla corruzione del denaro, dalla sporcizia del letame, dalle inefficienze della parcellizzazione e dell’individualismo: allora sì, che vorranno vivere in campagna (passando dalla Ville Radieuse a una Vie radieuse). L’ispirazione programmatica è il «programma di ricostruzione agraria» (p. 47) che Norbert Bézard, lavoratore agricolo (o meglio osservatore del mondo contadino), propone a quello stesso CIAM del 1930: un programma teso a trasformare le fattorie in moderni «strumenti di civiltà» (p. 65). La rivoluzione non è solo nelle forme: Bézard fonda su basi corporativiste e antistataliste un nuovo ordine sociale che abolisce la proprietà terriera, unendo gli sforzi dei singoli in un sistema cooperativo il cui simbolo è il silo comune. Nessuna parcellizzazione potrà rompere l’armonia del sistema cooperativo, e nessuna ricchezza ne turberà la serenità: Bézard si spinge a proporre persino la nuova «moneta del Piano» (p. 81) che servirà per tutti gli scambi interni e con l’esterno. La Fattoria Radiosa traduce questi principi in quella peculiare economia di segni e perentorietà dei toni che è propria di Le Corbusier: che disegna villaggi e fattorie distribuiti razionalmente sul territorio e collegati da un sistema di moderne autostrade. Ogni unità è compiuta nelle sue parti, e integra il silo, la cooperativa, la scuola, la piscina, un ufficio postale, le abitazioni con servizi e spazi comuni, l’orto e il club: tutti costruiti sfruttando i sistemi di produzione standardizzata, con sistemi a volte prefabbricate su cui si ritmano architetture modulari. Nel rispetto delle specificità dei luoghi e per ridurre i costi, ai muratori comuni – i murondins (p. 85) – viene affidato il compito di terminare le opere di finitura. Il risultato sarà un centro cooperativo organizzato e perfettamente efficiente, dove tutti avranno accesso alle merci fatte arrivare attraverso le strade. Non rimane nulla del vecchio mondo agrario, sporco, disordinato: domina la nuova immacolata purezza, e si affida «al tempo la responsabilità di fissare poco per volta lo stile di un nuovo folklore rurale» (p. 85).

Ma questa chiarezza espositiva tradisce una profonda incoerenza. Infatti il centro cooperativo è sì moderno e pulito, ma propone un modello di piccola comunità assolutamente tradizionale: aggrappato tenacemente a valori antichi, alla solidarietà perduta dopo la rivoluzione industriale (ma sarà poi vero?), al dare valore ai piccoli piaceri della vita, al mettere radici per la propria «stirpe» (p. 63). Se cioè la visione architettonica proposta è figlia del mondo macchinista, la vita ch’essa ospita vorrebbe essere intrisa di quel romanticismo che tanto viene avversato. Un romanticismo che vede la natura come espressione di «poesia» (p. 67), i figli come naturali prosecutori del lavoro dei padri e le mogli intente a scambiarsi pettegolezzi nella «sala per le signore» (p. 107). Insomma, è sì il futuro, ma visto con gli occhi del presente: un po’ come in quei film di fantascienza in cui astronavi solcano lo spazio e il tempo ma gli schermi sono ancora a tubo catodico, le vere rivoluzioni non possono essere davvero immaginate prima che accadano. Così, come internet non era ipotizzabile da scrittori e sceneggiatori impegnati a immaginare androidi e velocità-luce, allo stesso modo Le Corbusier e Bézard non possono nemmeno concepire il ’68, le rivoluzioni sociali, la globalizzazione. La Fattoria Radiosa potrà allora risolvere solo i problemi di allora – il fango, la fatica, il letame, l’isolamento: ma sarà sempre imbrigliata nei presupposti concettuali che ne costituiscono l’ossatura più profonda, a livello sociale come tecnologico.

Emerge qui la duplice natura dell’architettura su cui Le Corbusier ha costruito il suo mito. Da un lato, «l’architettura è il gioco sapiente, corretto, magnifico dei volumi sotto la luce» (diceva in Verso un’architettura), cioè è la capacità plastica di manipolare la forma, e di definire la bellezza «tramite il gioco della proporzione e dell’invenzione» (p. 95). Dall’altro, questa ipotetica neutralità della forma si inserisce in progetti del tutto programmatici, in cui la forma dell’abitare è strettamente legata all’organizzazione della società. Sapendolo, Le Corbusier si sforza di dimostrare, attraverso i disegni, la bellezza delle nuove fattorie (p. 91): accuratamente evitando di indagare fino in fondo l’incoerenza cui abbiamo accennato. Che si svela, invece, quando si guardi alla Fattoria Radiosa al passare del tempo: ingessata nel suo equilibrio, precario perché perfetto, essa mostra infatti una debolissima resilienza. Non vi potrà essere alcuna flessibilità: che vi vive dovrà rimanervi, chi vi nasce dovrà morirvi, pena la caduta non solo della Fattoria, ma dell’intero mondo con tanta cura pianificato.