-

-

PK#16 \ Meditazioni sull’amore

Rivista / Maggio 2022Come l’essere, anche l’amore si dice in molti modi. Diverse sono le grammatiche dell’amore, e diverse sono le fenomenologie dell’esperienza amorosa. Complicati sono pure i fili che annodano le grammatiche dell’amore, che permettono cioè di raccontare le storie d’amore, con le esperienze amorose, le quali, anche quando si dicono nella parola non pronunciata dell’estasi erotica o nel silenzio che accompagna il lutto dovuto alla perdita dell’oggetto amato, sono sempre tese verso il loro dirsi, verso una narrazione possibile. Purificare, o emendare, tali grammatiche non è impresa facile, ma, riconoscendo che in molte di esse si cela la presenza – a volte nemmeno tanto nascosta – del dominio maschile o patriarcale, è per lo meno auspicabile fornirne una decostruzione.

Like being, love is said in many ways. There are different grammars of love, and different phenomenologies of love experience. The threads that bind the grammars of love are also complex, and even when they are said in the unspoken words of erotic ecstasy or in the silence that accompanies the mourning due to the loss of the beloved object, they are always stretched towards their own saying, towards a possible narration. Purifying or amending these grammars is not an easy task, but recognising that many of them conceal the presence - sometimes not even so hidden - of male or patriarchal domination, it is at least desirable to provide a deconstruction.

A cura di Veronica Cavedagna e Giovanni Leghissa

Scarica PDF

English version

DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/16.2022

Pubblicato: marzo 2022

Indice

EDITORIALE

I. TEORIE D'AMORE

Nicoletta Cusano - Amor, ch’a nullo amante amar perdona… [PDF It]

Sergio Benvenuto - Una sfida per la filosofia [PDF It]

Mara Montanaro - Uno scambio di fantasmi [PDF It]

Andrea Zoppis - L’amore al vaglio della contingenza. Note sulla relazione amorosa a partire da Merleau- Ponty e Simondon [PDF It]

Prisca Amoroso - Custodire la distanza. Una riflessione sulla profondità come dimensione amorosa a partire da François Jullien [PDF It]

Benoît Monginot - Figures, désir, dérive. Eros et poétique dans « Sed non satiata » de Charles Baudelaire [PDF Fr]

II. GLI SPAZI DELL'AMORE

Chiara Piazzesi - Towards a Sociological Understanding of Love: Insights from Research [PDF En]

Francesca Caiazzo - La temporalité de l’expérience amoureuse moderne à partir des apports d’Eva Illouz [PDF Fr]

Carlo Deregibus - Gli spazi dimenticati dell’eros. Progettare occasioni di spontaneità [PDF It]

III. RESISTENZE

Manon Garcia - Dall’oppressione all’indipendenza. La filosofia dell’amore nel "Il Secondo sesso" di Simone de Beauvoir [PDF It]

Veronica Maio - Amore clitorideo. Esperienza amorosa e sovversione dell’identità sessuale nell’autocoscienza di Carla Lonzi [PDF It]

Floriana Ferro - Beauty and Possession. Reversible Eros [PDF En]

IV. MODI DI SIGNIFICARE

Gianni Pellegrini - Chiodo scaccia chiodi! Spigolature dalle tradizioni intellettuali sud-asiatiche sull’amore e/o desiderio (kāma) come antidoto ai desideri [PDF It]

V. LETTURE, RILETTURE E TESTIMONIANZE

Chiara Pignatti, Marco Xerra - Godere di dio. La posizione mistica tra devastazione e amore [PDF It]

Noemi Magerand - « Se faire la complice d’un ordre qui nous opprime » : comment Réinventer l’amour avec Mona Chollet [PDF Fr]

Emilia Marra - De gli erotici furori: amore e relazioni nel nuovo abitare [PDF It]

-

Solo la Terra dura. Nota a margine dell’Earth Day

Longform / Aprile 2020Un antico canto degli Indiani d’America recita: “I vecchi dicono che solo la terra dura. Diceste la verità. Avete ragione”. In effetti, mentre gli Indiani se ne stanno nelle loro Riserve, la terra del continente nordamaricano – che fu la loro – se ne sta ancora lì, con i suoi canyons, le sue praterie e le sue foreste. E questo vale per l’intero pianeta: un po’ malconcio, sommerso di rifiuti, esso se ne sta ancora lì. Anzi: come ci suggerisce Leopardi nel Frammento apocrifo di Stratone di Lampsaco, magari questo mondo passerà, ma poi ne verranno altri: «venuti meno i pianeti, la terra, il sole e le stelle, ma non la materia loro, si formeranno di questa nuove creature, distinte in nuovi generi e nuove specie, e nasceranno per le forze eterne della materia nuovi ordini delle cose ed un nuovo mondo». E magari ben prima dell’apocatastasi che porterà alla sparizione di questo mondo per dar poi vita a un altro noi saremo ben che scomparsi per via di un nuovo virus, più potente e micidiale del coronavirus che tanta paura di morire sta inducendo a molti nostri conspecifici. Dobbiamo mettere per questo da parte ogni preoccupazione per la salute del pianeta e assumere un atteggiamento distaccato e disincantato, tale per cui ci diciamo che in fondo il mondo – e gli infiniti cicli cosmici – non ha bisogno di noi, che noi siamo solo abitatori provvisori del pianeta, e che dunque possiamo tranquillamente starcene qui a guardarci l’ombelico meditando sulla caducità nostra e di tutte le cose? Un simile atteggiamento – per altro rispettabile e sensato – dimentica però una cosa, ovvero che festeggiare la terra non significa contemplare gli enti non umani che ci circondano per ricavarne un qualche piacere estetico nel caso siano belli e armoniosi, né significa meditare sulla nostra caducità, il pensiero della quale affiora immediato proprio dalla visione malinconica della bellezza di campi fioriti e uccellini svolazzanti (come ci viene ricordato da Freud in un suo breve ma intenso saggio intitolato appunto Caducità). Festeggiare la terra significa ricordare che essa è la nostra nicchia ecologica, e che dunque siamo toccati direttamente dal suo stato di salute (se mi passate questa metafora impropria: è ovvio in realtà che la salute del pianeta non cambia poi di molto se si verifica un riscaldamento globale di qualche grado).

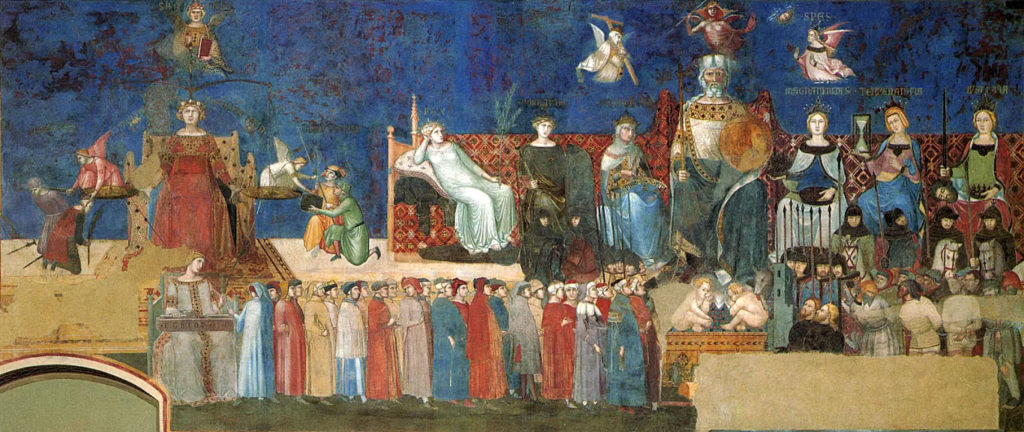

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del buon governo, Palazzo pubblico di Siena 1338-1339 Il romanticismo, insomma, aiuta poco se è in ballo una associazione di qualche tipo tra la terra e noi che la abitiamo. Posto che questa duri anche senza di noi, è di noi in quanto suoi abitatori che dovremmo insomma preoccuparci. E questo proprio in vista di una possibile e auspicabile diffusione di una maggiore coscienza ecologica. Perché mai gli umani dovrebbero oggi preoccuparsi di quanto sarà duro abitare domani un pianeta con un clima peggiore di quello attuale, con meno acqua, magari devastato da guerre causate dal riscaldamento globale? Aspettarsi dagli umani – sia individualmente che collettivamente – una qualche capacità di far fronte a rischi futuri è profondamente erroneo. La pandemia in corso – tanto per fare un esempio – era stata ampiamente prevista, ma tutti sapevano che essa avrebbe colto tutti i paesi del mondo impreparati.

Parrebbe allora meglio far leva su un argomento molto semplice e banale, che comunque aiuta a non troppo indirettamente a dare corpo a una coscienza ecologica più matura. È nel nostro interesse che il pianeta se la passi bene: se vogliamo continuare a godere dei beni di cui godiamo, almeno per un tempo che è in fondo quello di una generazione (un tempo quindi afferrabile intuitivamente), continuare a sfruttare le risorse del pianeta come se fossero inesauribili potrebbe rivelarsi una scelta assai poco razionale.

L’argomento, sulle prime attraente, fa però acqua da tutte le parti. Presuppone sia che gli umani si comportino in modo razionale, sia che sappiano qual è il proprio bene. Così non è quasi mai – o, più chiaramente, quasi mai le due cose coincidono. Di conseguenza, alla festa della terra si dovrebbe arrivare non muniti delle migliori intenzioni (che sappiamo dove portano) ma con un dono che piove dal cielo, una sorta di deus ex machina: la Giustizia. Essa sola fa del bene sia alla città che alla campagna, per così dire, ovvero sia al bisogno di produrre e consumare, sia al bisogno di godere di quei beni comuni che non possono appartenere a nessuno e che hanno lo scopo di permettere agli umani di stare bene sulla terra – come si vede nell’affresco di Ambrogio Lorenzetti nella Sala dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena raffigurante l’Allegoria del buon governo, un’opera che per certi versi potremmo definire “ecologica” ante litteram. Senza un governo dei collettivi che sappia coniugare la libertà di intraprendere e di fare profitti con la giustizia, senza insomma un nuovo modello di sviluppo – sarà ormai banale dirlo, lo si ripete da decenni, ma il punto è sempre questo – una qualche forma di convivenza “ecologica” nella nicchia che abitiamo resterà sempre un pio desiderio. Oppure, come ci suggerisce Luhmann, un argomento di cui parlare all’infinito, o almeno a ogni 22 aprile, in attesa che la catastrofe ecologica faccia il suo corso.

di Giovanni Leghissa

-

Giovanni Leghissa – Il vincolo e la libertà

Media / Aprile 2020Giovanni Leghissa - Il vincolo e la libertà

Giovedì 16 aprile, ore 11.00.

L’azione umana è soggetta a vari tipi di vincoli. Quello biologico: siamo membri di una specie animale e le nostre capacità emotive e intellettive sono tali in virtù della selezione naturale. Quello istituzionale/organizzativo: ognuno di noi si muove dentro spazi strutturati, con regole scritte e non scritte – laddove la più potente di tali realtà istituzionali è lo stato. Vi è infine il vincolo dato dalle norme morali. Quale spazio di manovra resta allora ai singoli, al fine di poter plasmare la propria esistenza in modo libero e autonomo? Tale spazio sorge e cresce dall’ascolto del desiderio, da un confronto con le proprie pulsioni – su questo terreno germoglia infatti non solo l’aspirazione al godimento e alla felicità, ma soprattutto la pulsione verso la libertà.

La videolezione è stata organizzata nell'ambito del progetto

CONNESSIONI INVENTIVE (MAN Nuoro - Fondazione ICA Milano)

Vita, emozioni ed esperienze sociali alla soglia di un cambio d'epoca registrate attraverso un dispositivo online di conversazioni digitali.

A cura di Luigi Fassi e Alberto Salvadori

Connessioni Inventive è un progetto inedito di committenza e produzione di un calendario di conversazioni digitali pensate come momenti di formazione e approfondimento, realizzato in collaborazione tra due istituzioni italiane di arte e cultura contemporanee, il MAN Museo d'Arte della Provincia di Nuoro e Fondazione ICA Milano. Obiettivo del progetto è dare impulso a un percorso di promozione di conoscenza umanistica in termini interdisciplinari secondo modalità e linguaggi a tutti accessibili. In un momento di distanza sociale e scarsità di rapporti interpersonali determinato da un rivolgimento globale destinato a segnare mutamenti importanti nel vivere civile, MAN e ICA danno vita a un programma di lecture digitali per offrire un contributo di analisi e interpretazione affidato a voci italiane autorevoli nei loro ambiti di operatività.

Sito web

Philosophy Kitchen

-

Aut aut 383 – L’Inland Empire di Niklas Luhmann

Recensioni / Novembre 2019 Il numero 383 di aut aut, Niklas Luhmann. Istruzioni per l'uso, apparso questo settembre e curato da Giovanni Leghissa, esce a distanza di un ventennio dalla morte del sociologo di Lunemburgo; un numero che, come recita il titolo, ambisce a fornire le “istruzioni per l’uso” per chi voglia addentrarsi nel corpus di un autore oramai ai margini di qualsiasi dibattito, estraneo a qualsivoglia wave attualmente in voga e vivo solo dentro gli angusti confini di un risicato manipolo di ricercatori che, a discapito di tutto, prosegue il suo lavoro. L’obiettivo del volume è chiarito nella premessa: «non si è voluto tentare un’operazione monumentalizzante-storicizzante – del tipo: ciò che è vivo e ciò che è morto della teoria di Luhmann. Più modestamente, si sono volute indicare alcune piste di ricerca che mostrino a cosa può servire, oggi, la teoria dei sistemi se usata in un certo modo» (pp. 3-4). Cosa farsene di Luhmann? A cosa (e a chi) potrebbe servire? Perché dovrebbe valere la pena sottoporsi a un vero e proprio tour de force per addentrarsi in un edificio teorico ostico, totalmente arroccato su se stesso e per giunta poggiante su fondamenta instabili, sui cirri del paradosso e sui nembi dell’autoreferenza? Come scrive Andronico nel suo contributo, «leggere Luhmann non è facile, si sa, e per molti è persino noioso. Ma è necessario. Oggi più che mai, verrebbe da dire» (p.111).

Il numero 383 di aut aut, Niklas Luhmann. Istruzioni per l'uso, apparso questo settembre e curato da Giovanni Leghissa, esce a distanza di un ventennio dalla morte del sociologo di Lunemburgo; un numero che, come recita il titolo, ambisce a fornire le “istruzioni per l’uso” per chi voglia addentrarsi nel corpus di un autore oramai ai margini di qualsiasi dibattito, estraneo a qualsivoglia wave attualmente in voga e vivo solo dentro gli angusti confini di un risicato manipolo di ricercatori che, a discapito di tutto, prosegue il suo lavoro. L’obiettivo del volume è chiarito nella premessa: «non si è voluto tentare un’operazione monumentalizzante-storicizzante – del tipo: ciò che è vivo e ciò che è morto della teoria di Luhmann. Più modestamente, si sono volute indicare alcune piste di ricerca che mostrino a cosa può servire, oggi, la teoria dei sistemi se usata in un certo modo» (pp. 3-4). Cosa farsene di Luhmann? A cosa (e a chi) potrebbe servire? Perché dovrebbe valere la pena sottoporsi a un vero e proprio tour de force per addentrarsi in un edificio teorico ostico, totalmente arroccato su se stesso e per giunta poggiante su fondamenta instabili, sui cirri del paradosso e sui nembi dell’autoreferenza? Come scrive Andronico nel suo contributo, «leggere Luhmann non è facile, si sa, e per molti è persino noioso. Ma è necessario. Oggi più che mai, verrebbe da dire» (p.111).A rendere poco agevole la lettura di Luhmann, oltre a una scrittura contratta che richiede di essere districata pazientemente, è l’assenza di punti fissi all’interno della sua teoria dei sistemi: con facilità ci si perde nei suoi meandri e non di rado si è soggetti a spaesamento e vertigine. Si prenda, come esempio, la distinzione tra sistema e ambiente, chiave di volta del suo edificio. I due termini, lungi dal rimandare a referenti stabili, assumono un valore meramente posizionale e funzionale: il sistema S1 è nettamente distinto dal suo ambiente (tutto ciò che non è S1); al contempo, nell’ambiente è possibile selezionare altri sistemi S2, S3,…, Sn, rispetto ai quali S1 costituirà parte dell’ambiente. La distinzione tra sistema e ambiente è dunque in funzione della peculiare selezione operata da un osservatore che circoscrive un sistema intorno al quale permarrà un non-circoscritto (l’ambiente) che costituisce il residuo di un’operazione di selezione, ciò che non è stato (ancora) selezionato.

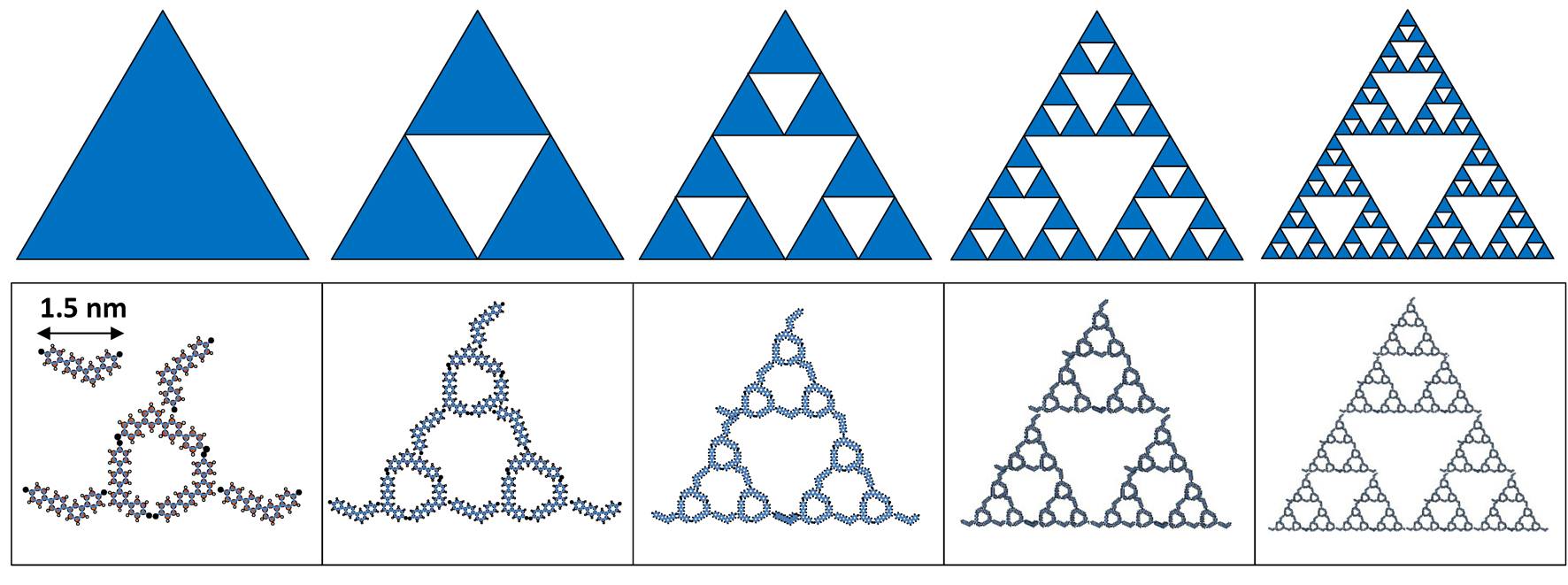

Un secondo motivo di inciampo risiede nel carattere ricorsivo della teoria dei sistemi: la distinzione tra sistema e ambiente può applicarsi al sistema stesso, nel quale può essere distinto uno spazio circoscritto da uno non-circoscritto. Come per il triangolo di Sierpiński, che può essere diviso in quattro triangoli ognuno dei quali può essere diviso in quattro triangoli e così all’infinito, la teoria dei sistemi produce un frattale in cui una stessa operazione si ripete su di un’infinità di livelli. Ma ogni distinzione prodotta sarà posizionale e funzionale, e in tal modo il sopra e il sotto, l’inizio e la fine, il dentro e il fuori, il centro e la periferia, ecc., non rimanderanno a referenti fissi, ma a una precisa e contingenziale operazione di osservazione.

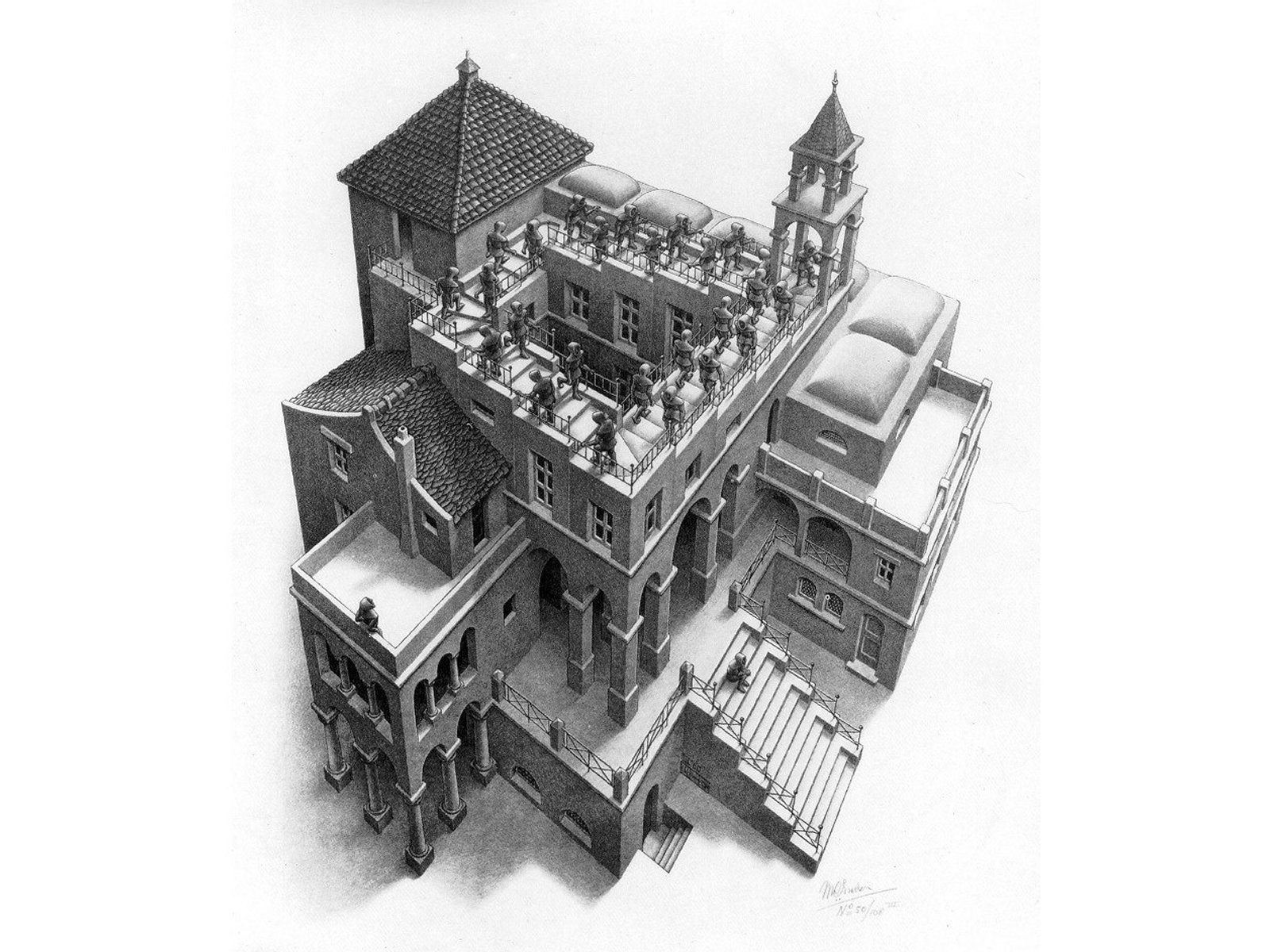

Come se non bastasse, allo spaesamento va aggiunta una sensazione di claustrofobia, perché se è vero che entrare nella “fortezza” di Luhmann non è facile, ancora meno facile è uscirne una volta dentro. L’auto-referenza che caratterizza la teoria dei sistemi istituisce uno spazio paradossale che ricorda alcune litografie di Escher, come Cascata o Salita e discesa: più si sale e più ci si ritrova in basso, più ci si approssima alla fine e più ci si ritrova in prossimità dell’inizio. In tal modo, più tentiamo di avvicinarci al fuori di quest’inland empire e più ci scopriamo vicini al suo cuore pulsante.

Detto ciò, diventa lecito chiedersi perché mai la teoria dei sistemi dovrebbe essere, oggi più che mai, necessaria. Cosa farsene di una mappa della società così complessa da richiedere di essere mappata da altre mappe? In che maniera la teoria dei sistemi può aiutare a orientarsi nel presente se essa stessa, al suo interno, non garantisce punti di orientamento stabili? Leggendo Luhmann si può provare uno sconforto simile a quello suscitato dalla scena di Stanlio e Ollio nel labirinto, quando Stanlio si imbatte nel cartello segnaletico che indirizza verso l’uscita e ha la bella idea di sradicarlo dal suolo e di muoversi nel labirinto portandoselo appresso: come ritrovare l’uscita se ogni punto di riferimento è andato perduto?

Date queste premesse, il numero di aut-aut non può che presentarsi come una vera e propria sfida: si tratta di rimettere in circolo la teoria dei sistemi e di testare la sua portata rispetto a questioni percepite dagli autori come urgenze (teoriche, politiche ed etiche). Il numero si compone di nove contributi, tra cui la prima traduzione italiana dell’articolo di Luhmann dal titolo Deconstruction as Second-Order Observing (1993), nel quale l’autore mostra le affinità tra l’operazione decostruttiva derridiana e la funzione svolta nella teoria dei sistemi dall’osservazione di second’ordine. Gli altri contributi vertono su: la relazione tra senso e paradosso nella teoria dei sistemi (Alberto Giustiniano) e la messa a fuoco di tale relazione nella produzione poetica (Cary Wolfe); la possibilità di utilizzare la teoria dei sistemi come cornice operativa per una teoria post-umanista della società (Maria Cristina Iuli); la funzione attribuita da Luhmann ai diritti umani e il loro rapporto con la modernità (Edoardo Greblo); le implicazioni politiche della teoria dei sistemi, in special modo rispetto al codice del potere e alla produzione di legittimità (Alberto Andronico); la tensione tra sguardo assoluto e sguardo situato condotta mettendo in risonanza Luhmann con Cusano (Gianluca Cuozzo); la ridefinizione (o meglio, la ricollocazione) del soggetto trascendentale alla luce della teoria dei sistemi (Giovanni Leghissa).

Non potendo, per ragioni di spazio, rendere conto di ogni singolo contributo, ci limiteremo a rapide incursioni con l’obiettivo di sondare alcuni dei tanti sentieri percorribili all’interno del volume. Ci concentreremo essenzialmente sulle implicazioni epistemologiche della teoria dei sistemi messe in luce in alcuni dei contributi, che ci sembrano costituire il nocciolo duro del volume, e proveremo a ricavarne alcune implicazioni etico/politiche.

Prima di iniziare la nostra ricognizione potrebbe essere opportuno fornire un quadro di alcuni postulati fondamentali della teoria dei sistemi, enucleati da Cary Wolfe nella maniera seguente (pp. 52-53): (1) la sostituzione delle dicotomie ontologiche proprie dell’umanesimo (natura/cultura, spirito/materia, mente/corpo, ecc.), le quali rimandano a referenti fissi, con la distinzione funzionale tra sistema e ambiente, i cui referenti sono instabili e contingenti; (2) l’asimmetria tra sistema e ambiente in termini di complessità, data dal fatto che qualsiasi sistema opera in un ambiente che gli è infinitamente più complesso; (3) la conseguente mancanza di varietà necessaria da parte del sistema per potersi rappresentare il mondo punto per punto, che lo costringe a filtrare la complessità dell’ambiente attraverso i propri codici autoreferenziali, cioè tramite operazioni di riduzione selettiva; (4) la coincidenza tra la riduzione della complessità esterna e l’aumento della complessità interna; in altri termini, la riduzione, per opera dell’autoreferenza del codice sistemico, della complessità ambientale è in grado di aumentare la varietà delle irritazioni tollerate dal sistema, dunque di renderlo maggiormente robusto rispetto a perturbazioni ambientali inedite.

Con questo bagaglio di assunzioni possiamo iniziare a tracciare un sentiero attraverso il volume. Pocanzi abbiamo accennato alla topologia paradossale cui i concetti chiave della teoria dei sistemi rimandano, ed è proprio dal paradosso che vogliamo cominciare. Per Luhmann si ha un paradosso quando un’osservazione si rivolge a se stessa. Un sistema che osserva, come abbiamo già accennato, circoscrive uno spazio di osservazione (chiamiamolo A) che in tal modo sarà distinto da uno spazio non-osservato (chiamiamolo non-A). L’osservatore può continuare a operare o sullo spazio di osservazione (applicando ricorsivamente la stessa distinzione) o sullo spazio non ancora osservato (inaugurando una distinzione inedita, dunque circoscrivendo un nuovo spazio di osservazione), ma non potrà operare sui due spazi contemporaneamente. Cosa accade nel momento in cui l’osservazione prova ad applicarsi a se stessa? Cosa succede, in altri termini, se l’osservatore cerca di osservare A e non-A nello stesso momento? Si genererà un cortocircuito paradossale, dato che l’osservatore applicherà la propria distinzione alla distinzione stessa, rendendo problematica un’allocazione di valori: la distinzione tra A e non-A è A o è non-A? Tale questione è per l’osservatore indecidibile: qualsiasi risposta dia i due valori saranno inclusi, in quanto la scelta di A implicherà non-A e la scelta di non-A implicherà A. A questo punto l’osservazione si blocca. Come si esce da questa impasse? Da una parte si può sbarrare completamente la via all’autoreferenza, dall’altra si può introdurre un’asimmetria – aggiungendo un livello di osservazione – capace di rendere l’autoreferenza non paradossale. Ma in questo secondo caso, come scrive Giustiniano nel suo contributo, il paradosso non diventa «un’eventualità da evitare ma indica un salto di livello, l’aggiunta di un osservatore che sarà in grado di osservare la distinzione, la ‘macchia cieca’ dell’osservatore sottostante e che a sua volta potrà essere osservato in quanto operazione a un altro livello» (p. 52).

Delineare il profilo dell’osservatore di second’ordine è forse il centro focale del presente numero di aut-aut. L’osservatore potrebbe essere definito, in maniera minimale, come qualunque sistema (umano, animale, macchinico, sociale) in grado di ridurre l’incertezza del suo ambiente tramite operazioni di selezione e di distinzione. Ogni osservatore può vedere solo ciò che le sue distinzioni gli permettono di vedere. Riprendendo un’espressione di Heinz von Foerster, un osservatore «non vede che non si vede ciò che non si vede» (cit. da Giustiniano, p. 53). In ogni osservazione vi è un punto cieco, che è dato dal non poter vedere, nello stesso momento, ciò che cade dentro e ciò che cade fuori il proprio spazio di osservazione. Il paradosso che risulta dal provarci può essere svolto solo da un osservatore di second’ordine, il quale osserva l’osservatore di prim’ordine (e le operazioni da questi compiute). Tuttavia, lo stesso osservatore di second’ordine non può vedere contemporaneamente i due lati della distinzione che la sua osservazione produce, i quali potranno essere visti solo da un altro osservatore, e così via all’infinito. Per quanto si moltiplichino gli “ordini di osservazione”, non si perverrà mai a una osservazione senza una propria macchia cieca, cioè a un’osservazione in grado di essere fondamento stabile per ogni altra osservazione. È su questa base che Leghissa, nel suo contributo, ricolloca nel mondo il soggetto trascendentale husserliano trasformandolo in un osservatore di second’ordine; ed è sulla stessa base che Cuozzo, mettendo in risonanza Luhmann con Cusano (l’unico riferimento filosofico costante del sociologo), mostra le implicazioni dell’incolmabile asimmetria tra l’absoluta visio di Dio – che può cogliere la verità semplice – e la parzialità, dovuta all’isolamento prospettico, di ogni conoscenza umana. Riprendendo un’efficace immagine di Cusano, quella del poligono tracciato nel circolo (dove il circolo è simbolo della conoscenza divina e il pentagono della conoscenza umana), Cuozzo mostra come tanto per Cusano quanto per Luhmann la possibilità di osservare tutte le osservazioni (quindi la capacità di vedere la propria macchia cieca) pertiene alla sfera teologica: ogni angolo del poligono è un punto di vista sull’assoluto, ma per quanto i punti di vista vengano moltiplicati all’infinito essi non potranno mai essere trasformati in absoluta visio, il poligono non potrà mai diventare circolo.

La teoria dei sistemi, dunque, conduce all’idea che il fondamento del sapere si trovi disperso in una molteplicità di osservatori, i quali possono vedere ciò che gli altri non vedono e possono essere visti da altri osservatori in ciò che essi non vedono. La conseguenza principale è che tutte le descrizioni del mondo diventano contingenti, in quanto qualsiasi descrizione prodotta da un osservatore potrà essere revocata da un altro osservatore. Per tale ragione Luhmann considera isomorfe l’osservazione di second’ordine e l’operazione di decostruzione. All’origine vi è una differenza: l’osservatore risulta da una differenza (quella tra sistema e ambiente) e produce differenze (le varie distinzioni che costruirà a partire da un unmarked space). Ma qualsiasi distinzione prodotta da qualsivoglia sistema che osserva (e ogni sistema in grado di operare una distinzione è, per Luhmann, un sistema che osserva) potrà essere revocata (cioè decostruita) da un altro sistema che osserva, il quale può essere in grado di vedere i due lati della distinzione prodotta dal primo sistema: in tal modo esso potrà scegliere di accettarla o dismetterla (in questo caso Luhmann fa riferimento alle operazioni transgiuntive di Gotthard Günther, vedi p. 17) ; non potrà però esimersi dal produrre ulteriori distinzioni (come osservatore non può far altro), le quali potranno essere accettate o dismesse da altri osservatori.

Questa rete di osservatori non produce gerarchie lineari e fisse ma eterarchie o “gerarchie ingarbugliate” (si veda il contributo di Andronico, pp. 124-126). Sebbene le espressioni “osservatore di prim’ordine” e “osservatore di second’ordine” rimandino a un’asimmetria di livelli, la distinzione tra un primo e un secondo ordine è sempre posizionale e funzionale, rimanda a un ruolo che è possibile occupare solo in maniera transitoria. Può infatti darsi il caso che l’osservatore A sia di second’ordine rispetto all’osservatore B, che l’osservatore B sia di second’ordine rispetto all’osservatore C, e che l’osservatore C sia di second’ordine rispetto all’osservatore A. Nessuno dei tre osservatori potrebbe occupare la cima di una scala gerarchica.

A questo numero di aut-aut bisogna dare il merito di mettere a fuoco tali questioni (non è cosa da poco, specie in una stagione filosofica segnata dalle waves realiste, nella quale prendere sul serio il più radicale tra tutti i costruttivisti radicali espone al rischio di attirare su di sé risate di scherno). La teoria dei sistemi ci costringe a pensarci come sistemi che osservano tra sistemi che osservano, ognuno dei quali ha uno spettro di osservazione limitato e può operare su una ristretta porzione di mondo. Sul piano sociale essa ci invita a intendere la società, venuta a profilarsi con la modernità, come una rete eterarchica, dove ogni organizzazione o sottosistema sociale, essendo operativamente chiuso, riproduce le sue operazioni in maniera autopoietica e autoreferenziale, istituendo partizioni d’ordine funzionali alla propria sopravvivenza. In quest’ottica nessun sistema sociale gode di un privilegio sugli altri: la società non si compone di un livello strutturale e di uno sovrastrutturale e in essa diventa impossibile ravvisare un unico centro di integrazione tra sottosistemi.

Ciò, da una parte, può gettarci nello sconforto, producendo un senso di impotenza e schiacciamento rispetto a sistemi sociali che, portando avanti la loro autopoiesi, fanno il loro corso indifferenti alla volontà degli individui: dinnanzi alle crisi che il presente ci pone (in primis la crisi ecologica) l’individuo non può che sentirsi impotente e per giunta sbigottito dal fatto che chi dovrebbe occuparsene non se ne occupa, provando l’amara sensazione, sempre tanto lesiva del nostro narcisismo, di non avere il controllo su niente. D’altronde, chi dovrebbe occuparsene? Quale sottosistema sociale dovrebbe farsi carico della crisi ecologica? Il sistema politico, naturalmente. Ma il sistema politico, che per Luhmann è un sottosistema sociale tra tanti e non gode di nessun privilegio, ha i suoi problemi, dati dall’esigenza di riprodurre le proprie operazioni specifiche, e la crisi ecologica solo adesso si affaccia in maniera seria nella sua agenda. In ogni caso, il sistema politico, pur auspicando al suo interno una green turn, non potrebbe imporre le sue operazioni agli altri sistemi sociali, potrebbe solamente “irritarli”: ma il modo in cui qualsiasi sistema sociale reagisce a un’irritazione ambientale non può essere previsto e dunque controllato.

Dall’altra parte, l’individuo alle prese con la tossicità del contesto in cui vive, potrebbe volgere in positivo questa impossibilità di controllare le cose e di poterle rivoluzionare. Accettare che non esiste un osservatore in grado di esercitare un controllo assoluto, dischiude un vero e proprio spazio etico. Si potrebbe allora imparare dalle strategie adottate da chi vuole assolutamente liberarsi dalla tossicità vissuta sulla propria pelle per continuare a vivere (la pletora degli addicted di ogni tipo – rispetto a questo tema, non si smetterà mai di imparare dallo scritto di Gregory Bateson La cibernetica dell’“io”: per una teoria dell’alcolismo). Non ci possiamo liberare da una dipendenza senza prendere coscienza che la “sostanza” di cui siamo dipendenti è più forte di noi. In tal senso l’auto-controllo serve a poco (in quale sottosistema di quel sistema che chiamiamo “persona” risiederebbe il centro di controllo?). Accettare di non avere il controllo assoluto, che il corso delle cose non dipende da noi, può permettere di spostare l’attenzione su ciò che veramente possiamo fare, qui e ora, nei nostri angusti limiti. La teoria dei sistemi invita a questo, e in essa ci sembra riecheggiare la Preghiera della Felicità che i membri degli Alcolisti Anonimi recitano quotidianamente: “Mio dio, concedici la serenità per poter accettare le cose che non possiamo cambiare, il coraggio di cambiare le cose che possiamo cambiare, e la saggezza per riconoscere la differenza”.

di Luca Fabbris

-

All’interno delle opere che contribuiscono ad arricchire il panorama letterario sul neoliberalismo, alcune si occupano di individuarne la genesi o di circoscriverne l’attuale fenomenologia (dalla governamentalità flessibile alla gestionalità operante tramite eccezioni e stati di crisi), altre si dedicano a una ricostruzione della sintomatologia che affligge le soggettività in perenne (dis)equilibrio tra imprenditorialità di sé e precariato, poche – dopo aver obiettivamente constatato lo stato di reale crisi in cui versa il presente – azzardano, oltre alla diagnosi, una possibile cura. In questa direzione si muove invece Per la critica della ragione europea. Riflessioni sulla spiritualità illuminista, di Giovanni Leghissa, pubblicato quest’anno da Mimesis per la collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano.

All’interno delle opere che contribuiscono ad arricchire il panorama letterario sul neoliberalismo, alcune si occupano di individuarne la genesi o di circoscriverne l’attuale fenomenologia (dalla governamentalità flessibile alla gestionalità operante tramite eccezioni e stati di crisi), altre si dedicano a una ricostruzione della sintomatologia che affligge le soggettività in perenne (dis)equilibrio tra imprenditorialità di sé e precariato, poche – dopo aver obiettivamente constatato lo stato di reale crisi in cui versa il presente – azzardano, oltre alla diagnosi, una possibile cura. In questa direzione si muove invece Per la critica della ragione europea. Riflessioni sulla spiritualità illuminista, di Giovanni Leghissa, pubblicato quest’anno da Mimesis per la collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano.Se l’autore presenta la proposta teorica contenuta in questo breve saggio come un manifesto, il lettore non stenterà a riconoscere in esso, oltre ai tratti dichiaratamente utopici o critico-polemici che lo connotano, la continuazione sistematica di quel progetto politico che già si intravvedeva all’interno della Conclusione Provvisoria contenuta in Neoliberalismo: un’introduzione critica, (Mimesis 2012). La necessità di interrogarsi sul tema della responsabilità in un contesto teorico in cui sembra non esserci più spazio per le teorie globali della giustizia, l’urgenza di mettere in risalto gli elementi – anche emotivi – che orientano le scelte umane all’interno di uno scenario contemporaneo che aumenta progressivamente di complessità e incertezza, e l’importanza di riflettere sulle capacità razionali che caratterizzano la conditio humana in quanto tale diventano, in questo testo, la cornice di senso – per usare un’espressione cara all’autore – all’interno del quale postulare la fondazione di una collettività d’appartenenza europea che si riconosca nella sua comune matrice culturale e, conseguentemente, politica.

L’idea di Europa, da intendersi non tanto come luogo geografico, ma come principio di legittimazione politica, consente all’autore, che da tempo si dedica allo studio del sistema neoliberale e delle sue criticità (Cfr. Leghissa & Becchio 2017), di proporre una tesi fondativa: la sovranità europea, all’interno dello scacchiere geopolitico, è a rischio e, con essa, quella concezione del mondo che, derivataci dall’Illuminismo, ha garantito per secoli la prosperità di un modo di vivere associato basato su ideali quali la libertà, la giustizia e l’uguaglianza di fronte alla legge. In quest’ottica, la proclamazione della necessità urgente di prassi politiche che ci conducano alla costituzione di una federazione europea e l’appello culturale a una “mitologia della ragione” di stampo hegeliano si pongono non semplicemente come rimedi ai sintomi di una crisi che imperversa un continente popoloso ma ormai in declino, come quello europeo, quanto come soluzioni che hanno visualizzato la crisi nella sua eterogeneità e che hanno evidenziato nell’assenza di un mito fondativo a cui radicare la propria appartenenza la causa della deriva culturale e politica insieme del continente.

All’interno della digressione sul presente che si dipana a partire dalla riflessione kantiana sull’ Aufklärung, Foucault attribuisce alla filosofia, in quanto pratica discorsiva dotata di una propria storicità, la necessità di collocarsi all’interno della propria attualità, per «dirne il senso» (2014, p .118), ma anche per sondare la modalità d’azione esercitabile all’interno di questa attualità. Facendo tesoro del monito foucauldiano, la proposta contenuta nella Critica per la ragione europea interroga il presente e, così facendo, entra nel discorso politico da un lato, producendo un’architettura del reale alternativa rispetto a quella nota, la costituzione degli Stati Uniti d’Europa, dall’altro, suggerendo un’altra modalità secondo cui costituire la soggettività e il rapporto che essa intrattiene con la sua attualità, per mezzo di una spiritualità autenticamente atea. Secondo il principio per cui ogni trasformazione, individuale o collettiva, è data dalla combinazione originale di elementi dati, il richiamo all’Illuminismo e al suo specifico uso della critica e della riflessività in quanto paradigmi fondativi del pensiero moderno, ma anche come principi d’indagine teorica, consentono all’autore di individuare preventivamente e di riflettere sulle inevitabili debolezze del suo manifesto e di renderlo così collocabile entro un orizzonte di possibilità perseguibili.

Se nella lettera a Erodoto Epicuro insisteva sulla necessità di «cogliere quello che sta a fondamento delle parole» al fine di poter giudicare su fenomeni la cui problematicità è ancora irrisolta e di radicarsi al raziocinio per l’indagine dei fenomeni, Leghissa compie un’operazione simile all’interno del suo saggio compiendo un’attività di demistificazione dei significati a carico di complessi concettuali spesso usati impropriamente. Aldilà delle similitudini di metodo, la capacità di critica, cui l’autore sembra auspicare come principio generale per la lettura del presente testo, all’interno del saggio diventa quindi il mezzo per ridefinire alcuni termini della questione europea (solo per citarne alcuni: globalizzazione, p. 68, laicità, p. 88, ragione, p. 119, spiritualità p. 139) e la ricollocazione semantica che attua, mira a liberare il lettore da un mostro a tre volti, ognuno dei quali incarna le paure che immobilizzano attualmente la cittadinanza europea, con intento analogo a quello che animava il tetrafarmaco epicureo.

La paura è un tratto emotivo facilmente riconoscibile nella moltitudine che anima la nostra società; Leghissa intravede in questa paura la causa della presente crisi europea e, all’interno del primo capitolo della Critica si occupa diarticolare i vari volti della paura in sezioni tematiche che, se connesse, si riducono di complessità. La paura dello straniero, della globalizzazione e della guerra diventano inaggirabili a meno che non si abbia la capacità di articolare intorno a queste un discorso unico e significativo. Vedere lo straniero in termini di risorsa o di pericolo da includere o escludere dalla propria comunità politica; leggere nella globalizzazione un dispiegamento assoluto e totalizzante della ragione economica pronta a invadere le vite dei cittadini, abbandonati in stati d’eccezione perenne in cui la legge è sospesa; immaginare la guerra come uno scenario pericoloso, ma da cui difendersi non nominandolo sono tutte strategie che consentono di avere sempre delle risposte che appagano l’emotività ma non risolvono in alcun modo lo stato di crisi che tutti sperimentiamo quotidianamente. Comprendere la correlazione tra mito e politica e assumersi la responsabilità (individuale quanto collettiva) di ergere la propria mitologia di derivazione illuminista a fondamento ineliminabile della propria cultura comporterebbe un posizionamento identitario che da un lato, non avrebbe più motivo di temere il confronto con un’altra realtà religiosa – che, con l’ausilio della critica e della ragione, verrebbe identificata come una narrazione significativa tra le tante possibili – dall’altro consentirebbe un’affermazione politica originale in un terreno geopolitico tendenzialmente aggressivo. Ancora, vedere la globalizzazione come una molteplicità collettiva di attori variamente costituita e distribuita su differenti livelli di gerarchizzazione che ridisegna lo spazio in cui si muove attraverso il controllo e la gestione di flussi (di denaro, di merci, di individui etc.) consente di tener presente un aspetto che depotenzia enormemente la teoria di un dominio inarrestabile dei mercati; ogni interazione si origina a partire da una cornice statale e istituzionale e ogni mediazione viene salvaguardata dalla condivisione di modelli mentali da parte di coloro che sono a capo delle organizzazioni. In altre parole, ogni interazione – per quanto disseminata sul piano globale – è normata e tende al successo, nella misura in cui «ogni istituzione, o organizzazione, persegue un unico fine: sopravvivere» (p. 45). Infine, intendere le azioni militari compiute dagli eserciti europei nei diversi scenari del pianeta e gli atti terroristici che immobilizzano le nostre città per quello che sono realmente, ossia atti di guerra, consentirebbe di volgere la discussione pubblica sulla possibilità di una comune difesa europea che renda tangibile quel senso di comunità che i membri dell’Unione Europea si ostinano a difendere almeno verbalmente e che affermi l’esistenza politica dell’Europa aldilà dei suoi confini.

E. Isgrò, Preghiera all'Europa, 2016

La seconda sezione del testo – La laicità e le forme della condivisione – si apre con una digressione riguardante il processo di decision making: essere consapevoli del fatto che le scelte vengono fatte da parte di individui razionali all’interno di «cornici di senso e istituzionali» che orientano la scelta e che «tali cornici hanno un impatto sulla sfera emotiva degli individui» (p. 75) aiuta a comprendere il perché sia importante un orientamento collettivo volto a valorizzare il terreno simbolico intorno al quale gravita la cultura europea. Nessuna scelta, per quanto razionale, viene perseguita in nome della razionalità e le argomentazioni nulla valgono di fronte a sistemi di credenze, magari erronei, ma consolidati: questo è il motivo per cui non basta indicare una via razionalmente perseguibile per uscire dalla crisi attuale e le politiche dell’inclusione non sono mai servite a scalfire l’inclinazione razzista che compare periodicamente in ogni paese. Un cambiamento rilevante si avrebbe invece riconoscendo la forza del legame che intercorre tra la sfera affettiva dell’individuo e il suo vivere politico e ponendo in primo piano la narrazione mitica in luogo dell’argomentazione razionale. In questo senso, la laicità atea che, pur consapevole dell’importanza della componente religiosa nell’esperienza umana, si impegna a spiegare i comportamenti religiosi in termini storici, può farsi mito e principio fondativo del vivere comune da far valere come fondazione politica degli Stati Uniti d’Europa «in grado di rendere inutili le controversie su chi è europeo e chi no sulla base dell’adesione a questo o quel sistema di credenze religiose» (p.98).

È possibile che una laicità atea di matrice materialista venga a costituire il mito fondativo intorno a cui articolare una modalità di vivere propriamente europea, ma è davvero possibile considerare l’ateismo una forma di religiosità? Nell’ultima sezione del saggio, Il materialismo come esperienza spirituale, l’autore indaga la relazione tra materialismo – su cui articolare una mitologia della ragione (p.125) – e il mondo degli affetti dell’individuo, consapevole di quanto non sia la persuasione cognitiva a render conto dell’agire morale o dell’attitudine spirituale dell’uomo. Forte dei risultati provenienti dalla biologia evolutiva, Leghissa rassicura tanto sulla possibilità di interazioni simpatetiche e altruistiche tra sapiensanche all’interno di un orizzonte finito e vulnerabile, come quello materialista, tanto sulla possibilità del materialismo stesso di entrare in risonanza con la sensibilità umana a tal punto da orientare significativamente il suo sguardo sul reale e costituirsi, in un’ultima analisi, come spiritualità.

Ragione, ateismo, laicità, storicità, scientificità del metodo, stato di diritto, norme, uguaglianza, libertà sono alcuni dei termini che costituiscono una rete concettuale a cui ogni europeo, a partire dalla modernità, farebbe riferimento nel tentativo di esplicitare il senso di appartenenza che lo radica al suo continente; la proposta contenuta in Per la critica della ragione europea suggerisce di articolare questa rete in una narrazione mitica che, risuonando nella sfera affettiva dell’uomo, sia in grado di dare statuto a questa appartenenza, salvaguardarla e fondarla politicamente tramite la costituzione degli Stati Uniti d’Europa. La realizzazione, spetta a noi.

di Evelina Praino

Bibliografia

Leghissa, G., Per una critica della ragione europea. Riflessioni sulla spiritualità illuminista, Mimesis, Milano-Udine 2019.

Leghissa, G., Neoliberalsimo. Un’introduzione critica, Mimesis,Milano-Udine 2012.

Leghissa, G. Becchio, The Origins of Neoliberalism. Insights from economics and philosophy, Routledge, London-New York 2017.

Foucault, M., Il problema del presente. Una lezione su “Che cos’è l’illuminismo?” di Kant, In Poteri e Strategie, Mimesis, Milano-Udine 2014, p. 115-126.

-

Da qualche tempo alcuni autori italiani attivi nel campo disciplinare della filosofia stanno conoscendo una notevole fortuna all’estero, in special modo nell’area anglosassone. Si è così potuto parlare, addirittura, di una Italian Theory, da affiancare alla French Theory quale risorsa da mobilitare in vista della costruzione di un discorso critico sul presente. Per contro, risulta del tutto caduta nell’oblio, sia in patria che all’estero, una tradizione di pensiero legata al liberalismo la quale, in maniera forse ancor più marcata rispetto all’Italian Theory, ha sempre posto al centro del proprio discorso la necessità di riflettere sul senso della vita associata, sui fondamenti del buon governo, sulla legittimità del potere, sul nesso che lega libertà e giustizia, su ciò che funge da presupposto alla realizzazione di una vita democratica pienamente intesa.

In generale, si potrebbe dire che sin dalle proprie origini il discorso filosofico in Italia - potremmo, volendo, far cominciare questa storia con il De monarchia dantesco - ha legato le proprie sorti a una riflessione sul politico, e quasi sempre ciò è avvenuto a partire dalla necessità di indagare problemi concreti, strettamente intrecciati alla vita civile e politica della penisola o dei singoli stati che ne costellavano il territorio. Tuttavia, qui si vorrebbe porre l’accento su una peculiare linea di pensiero che, partendo dall’Ottocento, giunge sino alla prima metà del Novecento per poi in qualche modo insabbiarsi, lasciando il campo a dibattiti di tutt’altro genere, che sembrano non poter (o non voler) nemmeno comunicare con essa. Insomma, si tratta di una tradizione che pare non abbia lasciato eredi. I nomi di riferimento potrebbero essere i seguenti: Melchiorre Gioia, Gian Domenico Romagnosi, Carlo Cattaneo, Pietro Gobetti, i fratelli Rosselli, Gaetano Salvemini, Luigi Einaudi, Emilio Lussu, Ernesto Rossi, Bruno Leoni, Guido Calogero, arrivando fino a Norberto Bobbio. Dai nomi appena evocati, risulta chiaro che parlare qui di “tradizione” forse può apparire come una forzatura sul piano storiografico. Di fatto, però, è innegabile come sia riscontrabile la presenza di un legame che permette di accostare tra loro questi autori e di nominarli assieme - fino a formare una sorta di sequenza ideale. Qui di seguito, proviamo a formulare ciò che potrebbe costituire un provvisorio elenco degli elementi portanti del complesso di idee che li accomuna.

Impegno teorico a favore di una “civile filosofia” (l’espressione è del Romagnosi) che sappia interagire con i problemi concreti posti dall’arte di governo. Necessità di partire da un’antropologia di tipo realistico, svincolata dall’eccessivo ottimismo di matrice illuminista, ma nel contempo erede di esso. Tutto ciò vuol dire sia fiducia nell’educabilità degli umani, che si spera possano diventare cittadini responsabili e partecipi, sia consapevolezza del peso che hanno i pregiudizi, l’ignoranza, le conseguenze del malgoverno, assieme a quelle forme di propaganda che diffondono atteggiamenti e concezioni populiste, reazionarie, antidemocratiche. A questo aspetto si collega il tratto che forse davvero accomuna tutti gli autori sopra menzionati: la volontà, cioè, di articolare un discorso teorico mai astratto, mai votato all’edificazione di sistemi di pensiero, ma sempre aderente alla contingenza della fase storica in cui si trova a operare il soggetto chiamato a dar conto degli effetti che la propria teoria può eventualmente produrre. Ed è, questo tratto, ciò che nel contempo permette di convocare sulla scena il termine liberalismo. Si tratta di un liberalismo che potremmo definire “eretico”, se si considera il fatto che esso ha potuto, a un certo punto, dar vita a quello strano ossimoro che è il “liberalsocialismo”; ma è liberalismo autentico in virtù dell’insistenza sulla libertà individuale quale valore fondante della vita associata, una libertà che si riconosce indissolubile dalla giustizia e dalla necessità di porre al centro sia dell’agenda politica, sia dell’agenda teorica che su quella riflette, il problema dell’ineguaglianza sociale e della disparità nell’accesso alle risorse.

In relazione a tale peculiarità della tradizione liberale italiana che vorremmo individuare - e, forse, contribuire a “costruire” più che ricostruire storiograficamente, in un modo che non intende essere troppo artificioso - resta infine da chiedersi in che misura il pensiero di questi autori può essere considerato attuale. Certo, a prima vista questa sembra una domanda del tutto illegittima: legato alla contingenza di lotte politiche che non sono più le nostre, il pensiero degli autori sopra menzionati sembra offrirsi al nostro sguardo solo più come oggetto di studio rilevante in sede di storia della filosofia – o di storia del pensiero politico. Tuttavia, se consideriamo il dibattito filosofico contemporaneo, il quale sembra oscillare da un lato in direzione di questioni rilevanti solo sul piano gnoseologico e ontologico, dall’altro in direzione di una mescolanza di temi foucaultiani e temi di ascendenza marxista al fine di produrre un discorso critico la cui radicalità, a volte, è però solo retorica ed è inficiata da una notevole mancanza di rigore teoretico, ecco che dalla tradizione del liberalismo italiano ricaviamo forse delle lezioni ancora utili per definire la cornice critica entro la quale ripensare gli snodi problematici del presente.

A cura di Giovanni Leghissa e Alberto Giustiniano

Scarica PDF

English version

DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/8.2018

Pubblicato: marzo 2018

Indice

Editoriale

G. Leghissa, A. Giustiniano - Introduzione [PDF It]

I. La via italiana al liberalismo

S. Veca - Sul liberalismo politico e la giustizia come equità [PDF It]

P. P. Portinaro - Italian Style. La cifra del realismo politico [PDF It]

II. Storia della rivoluzione liberale

M. Lasala - Nel nome della rivoluzione liberale. Da Gobetti a Bobbio [PDF It]

M. Ferrari - Etica, politica, socialismo. Un capitolo del caso italiano [PDF It]

R. Cubeddu - I liberisti della cultura politica italiana [PDF It]

III. Liberali ed eretici

G. Panizza - Giuseppe Ferrari. Un pensatore eterodosso del nostro risorgimento [PDF It]

A. Zarlenga - Ernesto Buonaiuti tra liberalismo modernista e socialismo cristiano [PDF It]

G. Becchio - Luigi Einaudi. Un economista e un liberale a Torino [PDF It]

G. Giorgini - Nicola Matteucci. Un liberale eretico [PDF It]

-

Extra#2 \ TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia

Extra / Febbraio 2018TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia è la traccia di un dialogo spesso acceso, ricco di incomprensioni e riconciliazioni, che coinvolge architetti e filosofi, docenti e professionisti, e ancora biologi, dottori di ricerca, studenti. È il racconto di due discipline, architettura e filosofia, che si voltano per guardarsi reciprocamente, provando a innescare una svolta concettuale che deve divenire un nuovo punto di partenza. Precisamente questo è il doppio significato del termine “Turns”.

Da un lato infatti, il filosofo ha sempre avuto difficoltà a interloquire con l’architetto, sia per ragioni storiche sia per ragioni strettamente legate al suo metodo e ai suoi obiettivi. L’architetto sembra infatti presentarsi allo sguardo del filosofo come un personaggio al contempo perturbante e conturbante, in un misto di attrazione e biasimo, di invidia e ammirazione: una figura tanto sfuggente da investire la riflessione filosofica con effetto retroattivo, facendo scricchiolare le sue fondamenta concettuali e mettendo in dubbio nozioni fondamentali quali verità, libertà, realtà, conoscenza, invenzione, possibilità, necessità, che hanno rappresentato per secoli il lessico base del pensiero occidentale. L’interesse verso una simile figura sembrerebbe ovvio. Eppure, quasi sempre è il filosofo che viene interpellato, utilizzato o coinvolto nel lavoro dell’architetto, in molti casi con l’intento di distillare spazialmente il senso dei suoi discorsi nel progetto. Non che ciò sia impossibile, ma, forse, dovremmo domandarci se è proprio questo quello che vogliamo: o se invece non sia compito del filosofo esercitare una sistematica e implacabile strategia di provocazione interessata, al fine di produrre un effetto, una particolare condizione dello sguardo. Creare la crisi, mettendo in discussione ciò che è dato, sapendo che, come spesso accade, l’apertura verso un nuovo oggetto di conoscenza lascia insoluti quei quesiti che lo vedono direttamente implicato per produrre un effetto retroattivo di chiarificazione nel soggetto indagatore, impegnato a leggersi ora attraverso una nuova forma di mediazione.

Dall’altro lato, per l’architettura il rapporto con la filosofia è storicamente naturale, quasi che questa fosse una visione complementare sul mondo rispetto al suo operato: questo era possibile perché la società si evolveva in modo relativamente lento, attraverso sedimentazioni di usi che diventavano convenzioni sociali, di pensiero, di stile. Così andava nell’architettura egizia, in quella classica, nel medioevo, nel rinascimento, finanche nel Modernismo: i significati erano decifrabili perché si condivideva un sostrato convenzionale. Ma qualcosa è cambiato. Le correnti durano pochi anni: poi passano, come le mode, spesso senza lasciar traccia – tranne edifici già superati, ovviamente. Così, spariscono le teorie dell’architettura, cioè sistemi che dicano cosa sia giusto costruire. E senza una teoria che legittimi le scelte, fioriscono le retoriche e le poetiche personali, spesso così ridicole da essere persino (e giustamente) oggetto di satira. La condizione di fragilità dell’architettura contemporanea è ormai fisiologica. Ed è qui che la filosofia diventa non solo utile, ma necessaria. A patto, certo, di non usarla in senso analogico, con derivazioni dirette che trasformano concetti in forme e pensieri in stili. Dialogare con i filosofi serve perché essi ragionano su temi che, in qualche modo, toccano gli architetti – ad esempio, lo spazio, l’invenzione, la città, la generazione della forma, il potere. Capire qualcosa di quei temi aiuterà a progettare con una maggior consapevolezza, o una più approfondita convinzione sulle ragioni del progetto, e a capirne meglio effetti ed esiti.

A cura di Carlo Deregibus e Alberto Giustiniano

Scarica PDF

English version

DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/1.2018

Pubblicato: gennaio 2018

Indice

Alberto Giustiniano - ARCHITECTURAL TURN. Il filosofo e le sfide del progetto [PDF It]

Carlo Deregibus - PHILOSOPHICAL TURN. Fragilità dell’architettura contemporanea [PDF It]

(S)Block-Seminar

.

DA LASCAUX AI JUNKSPACE

Giovanni Leghissa - Da Lascaux ai junkspaces (passando per Ippodamo da Mileto) [PDF It]

Giovanni Durbiano – Descrivere il progetto dello spazio [PDF It]

Riccardo Palma – Molteplicità e non naturalità degli spazi nella produzione del progetto di architettura [PDF It]

RIFERIMENTI di Andrea Dutto [PDF It]

.

DECOSTRUZIONE, IMMANENZA, ILOMORFISMO

Giulio Piatti – Simondon e Deleuze di fronte all’ilomorfismo. Appunti sul rapporto forma-materia [PDF It]

Carlo Deregibus – Appunti su Chōra, spazio e architettura. Da Platone a Derrida [PDF It]

Paola Gregory – Le nuove scienze e la conquista dell’informale [PDF It]

Riccardo Palma – L’assenza necessaria dell’architettura [PDF It]

RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]

.

FENOMENOLOGIA E PROGETTO

Claudio Tarditi – Fenomenologia e architettura. Introduzione al problema della percezione spaziale in Edmund Husserl [PDF It]

Alberto Giustiniano – Tempo, forma, azione. Il senso del progetto nel dialogo tra Enzo Paci e Ernesto Nathan Rogers [PDF It]

Silvia Malcovati – Per un razionalismo relazionale [PDF It]

Carlo Deregibus – L’orizzonte del progetto e la responsabilità dell’architetto [PDF It]

RIFERIMENTI di Federico Tosca [PDF It]

.

MORFOGENESI E AUTOORGANIZZAZIONE

Veronica Cavedagna & Danilo Zagaria - Quale spazio per la morfogenesi e l'auto-organizzazione? [PDF It]

Paola Gregory – Morfogenesi architettonica e “vita artificiale” [PDF It]

Carlo Deregibus – Progetto e complessità. Fascino dell’analogia e libero arbitrio [PDF It]

RIFERIMENTI di Edoardo Fregonese [PDF It]

.

ANTROPOGENESI E COSTRUZIONE DELLO SPAZIO

Roberto Mastroianni – Regimi dello sguardo. Sloterdijk e la metafora spaziale [PDF It]

Alessandro Armando – La scrittura del futuro e la promessa del progetto [PDF It]

Daniele Campobenedetto – Leggibilità e materialità dello spazio [PDF It]

RIFERIMENTI di Federico Cesareo [PDF It]

.

POTERE E SPAZIO

Luigi Giroldo – Genealogie dello spazio contemporaneo. Utopie moderne e nascita dell’urbanistica [PDF It]

RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]

BIBLIOGRAFIA

.

-

Philosophy Kitchen incontra Salvatore Veca

Modera Alberto Giustiniano

Discussant: Giovanni Leghissa, Giulio Panizza

-

#philosophers 4 – Giovanni Leghissa

#philosophers, Serial / Dicembre 2015Nella quarta puntata di #philosophers, abbiamo incontrato Giovanni Leghissa, docente di Epistemologia delle Scienze umane presso l'Università degli Studi di Torino, nonché direttore di Philosophy Kitchen. Si è discusso, tra le altre cose, di postumano, specialismi filosofici e "scripts" del Neolitico.

-

Si tratta di una delle storie più note a chi frequenta i territori filosofici: la filosofia nasce come superamento del mito, costruisce il proprio spazio negando e lasciandosi alle spalle il mito, sforzandosi di superare il suo linguaggio, anche quando – Platone lo testimonia per primo – si ritrova a farne ancora uso. Da qui la convinzione che, in fondo, pensare significhi non raccontarsi storie, ma anche che conoscere sia l’operazione anti-mitologica per eccellenza (la finzione narrativa del mito che fa spazio alla verità razionale della scienza). A fronte di tutto ciò, un volume che ha il coraggio di riaprire il discorso sul rapporto tra mito e filosofia merita la più assoluta considerazione. Sarebbe ingeneroso pretendere di riassumere in pochi capoversi i trenta fitti saggi che compongono il testo, in cui il dibattito antropologico, storico-religioso, sociologico e psicologico si intreccia felicemente alle riflessioni teoriche e all’opportuna ricostruzione di casi storici; per questo, mi limiterò a presentare quelli che mi sembrano i due assi principali dell’opera, legati a loro volta a un’idea fondamentale che fa da basso continuo a tutti gli interventi: il mito non tanto “è qualcosa”, ma piuttosto “fa qualcosa”. La prospettiva funzionalista deve sostituire quella sostanzialista.

Si tratta di una delle storie più note a chi frequenta i territori filosofici: la filosofia nasce come superamento del mito, costruisce il proprio spazio negando e lasciandosi alle spalle il mito, sforzandosi di superare il suo linguaggio, anche quando – Platone lo testimonia per primo – si ritrova a farne ancora uso. Da qui la convinzione che, in fondo, pensare significhi non raccontarsi storie, ma anche che conoscere sia l’operazione anti-mitologica per eccellenza (la finzione narrativa del mito che fa spazio alla verità razionale della scienza). A fronte di tutto ciò, un volume che ha il coraggio di riaprire il discorso sul rapporto tra mito e filosofia merita la più assoluta considerazione. Sarebbe ingeneroso pretendere di riassumere in pochi capoversi i trenta fitti saggi che compongono il testo, in cui il dibattito antropologico, storico-religioso, sociologico e psicologico si intreccia felicemente alle riflessioni teoriche e all’opportuna ricostruzione di casi storici; per questo, mi limiterò a presentare quelli che mi sembrano i due assi principali dell’opera, legati a loro volta a un’idea fondamentale che fa da basso continuo a tutti gli interventi: il mito non tanto “è qualcosa”, ma piuttosto “fa qualcosa”. La prospettiva funzionalista deve sostituire quella sostanzialista.Il primo asse ruota attorno alla convinzione che ripensare la contrapposizione tra mito e ragione non significa semplicemente dire che il mito sia ovunque, che tutto sia mito, che in realtà anche la filosofia e la scienza sono in qualche modo “mitiche”. Il punto è piuttosto riconoscere che il mito non è stato semplicemente superato una volta per tutte, né deve essere lasciato alle spalle, perché non è una modalità di rapporto con la realtà imperfetta, incompiuta e difettosa rispetto a quella razionale: è piuttosto una modalità altra con delle proprie specificità e – soprattutto – con la propria utilità. Si tratta infatti di comprendere che le ambiguità e le contraddizioni del mito, capace di generare fascino e seduzione come repulsione e rinnegamento, sono legati al fatto che il mito è innanzitutto una prassi, che si colloca cioè in una dimensione performativa che si avvale di peculiari materiali e pratiche: il mito rappresenta la tessitura – in termini foucaultiani – di un vero e proprio ordine discorsivo, di un dispositivo di sapere-potere. In questo senso, esso ha persino una propria “razionalità”, nella misura in cui possiede una struttura e delle modalità di funzionamento e dispiegamento irriducibili ad altro e – soprattutto – insubordinabili a quelle proprie della ragione in senso stretto. Senza che ciò debba tradursi nella celebrazione della narrazione mitica a discapito della discorsività argomentativa, evidentemente; anzi, occorre proprio cominciare a vederle come complementari piuttosto che dirette antagoniste.

In particolare, il mito gioca un ruolo decisivo nella messa in opera della realtà politica e nella costruzione dell’identità sociale: il mito è produzione di memoria, di coesione, di immaginario, è fondazione del legame socio-culturale e dell’articolazione storico-temporale, offre un punto di riferimento per la stabilità di un gruppo. Il mito produce tutto ciò proprio mentre è da tutto ciò prodotto e riprodotto: il mito orienta. È per questo che esso non può essere semplicemente “demistificato”, in nome della ragion pura come della denuncia delle ideologie: il mito non è un vestito che ricopre una supposta realtà originaria e fatto proprio da una determinata classe sociale per tenerne sotto scacco un’altra; è – piuttosto – una modalità di accesso alla realtà che accomuna le diverse (supposte o effettive) classi sociali, che consente loro di far parte della medesima società. In poche parole, il mito ha una peculiare funzione soprattutto sociale, fonda la socialità umana, è un fattore di coesione e condensazione rispetto alla vita associata: il mito istituisce proteggendo e preservando – immunizzando. Ed è proprio qui che la sua funzione stabilizzatrice diventa indisgiungibile dal rischio di tradursi in un fattore di sclerotizzazione o eccessiva solidificazione; è perciò che il mito può essere tanto un orizzonte di condivisibilità quanto una cornice intrascendibile, che la sua macchina può generare forme di conoscenza e di circolazione linguistica, immaginale e simbolica che si autocertificano come verità naturali e immodificabili.

Il secondo asse attorno a cui si costruisce il volume consente però proprio di spiegare meglio il senso di questa utilità e il motivo profondo per cui il mito non può essere superato. Infatti, riprendendo soprattutto la lezione di Blumenberg, la funzione simbolico-performativa del mito va letta in chiave antropogenetica, vale a dire che l’utilità del mito è antropologica: il mito è uno dei modi tramite cui l’animale umano articola il senso della propria esistenza e il rapporto al proprio ambiente. Più specificamente, il mito consente di addomesticare il mondo e di dare così stabilità all’esistenza, è una forma di metaforizzazione della realtà e della propria posizione al suo interno che consente di dare a entrambe una figura. In altri termini, per quell’essere – quale l’uomo è – esposto, vulnerabile e consegnato al compito di dar attivamente forma al proprio rapporto con il mondo e di condurre esplicitamente la propria esistenza, il mito rappresenta un sistema di prevenzione da un’eccessiva prossimità con il reale e conseguentemente un meccanismo di misurazione delle giuste distanze da esso: troppe domande sull’origine del mondo generano angoscia, certo, ma la medesima angoscia si produrrebbe qualora non venisse prodotto nessun tipo di risposta. Il mito è proprio il tentativo di fornire una risposta che, pur non rifiutando la domanda sul senso del mondo, cerca però di limitarne la proliferazione indefinita, di interromperne il regresso all’infinito: finché l’uomo dovrà orientarsi nel mondo – a dire: finché l’uomo esisterà – il mito interverrà a offrire sostegno e supporto. In breve: il suo spettro di variazioni storiche e culturali fa dunque da controcanto all’invariante antropologica del bisogno di metafore capaci di far fronte all’assolutismo della realtà. Certamente, si potrebbe sostenere che il richiamo a Blumenberg comporti un eccessivo ricorso a quel “paradigma dell’incompletezza” o “fiction dell’essere carente” che gli sviluppi contemporanei dell’antropologia filosofica hanno cercato di ripensare (a partire da Sloterdijk, non a caso uno degli autori comunque chiamati in causa dagli interventi), così come implicherebbe di conseguenza anche un’eccessiva insistenza sul bisogno di protezione e riduzione del rischio e meno su quello di esplorazione e soddisfazione della curiosità. Come a dire che il mito può o deve essere considerato anche un dispositivo di scoperta di possibilità, oltre che di contenimento della loro dispersività, ossia che – pensando soprattutto alla dimensione sociale – al mito va riconosciuta più nettamente una dimensione simbolico-espressiva a fianco di quella contenitivo-stabilizzante. Tuttavia, ciò nulla toglie al punto di fondo da tener fermo: riconoscere che il mito è un paradossale “zero efficiente”, un nulla performativo, in ragione della stessa costituzione umana, e non il residuo di un passato oscuro da scrostarsi di dosso una volta per tutte. Ed è da questo punto fermo che il volume chiede di ripartire e di pensare.

Per chiudere, come viene pregevolmente evidenziato dai curatori, padroneggiare totalmente le problematiche scientifiche come le dimensioni pratiche connesse al mito è un’impresa ai limiti dell’insormontabilità: mito si dice e si fa senza dubbio in molti modi. Ma l’altrettanto indubbio pregio dell’opera è sforzarsi di mostrare questa molteplicità, è offrire un quadro insieme complessivo e articolato di quel solo apparente ossimoro che è la “filosofia del mito”, al fine di contribuire a rendere meno cogente la sottile violenza con cui tende a presentarsi ciò che è ovvio e a indicare così nuovi spazi di libertà possibili. Siamo insomma di fronte alla piena assunzione del compito forse più peculiare e controverso di cui la filosofia tenta di farsi carico: pensare il proprio tempo in rapporto al suo trascorrere.

di Giacomo Pezzano

-

Ancora troppo umani. Il postumano di Giovanni Leghissa

Recensioni / Ottobre 2015 Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio.

Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio. -

Incontro con Lea Melandri

Media / Giugno 2015Lea Melandri affronta i temi che nel corso della sua carriera di pensatrice hanno segnato i momenti più significativi della sua vita e della ricerca, dall’infanzia fino alla scoperta del femminismo, passando per l’incontro con il movimento non autoritario nella scuola. Una narrazione che, partendo dai vissuti personali, mette a fuoco gli snodi culturali, e storici, della società, come la dinamica di potere tra i sessi, la lotta per il riconoscimento, il sogno d’amore e la violenza, l’educazione e, più in generale, il rapporto tra individuo e collettivo, un intreccio sempre presente anche nel privato delle stanze. Vita e pensiero che hanno fatto del fuori tema, inteso come il rimosso e l’escluso, la cifra specifica di una ricerca che ha attraversato la cultura degli ultimi cinquant’anni, restando fedele a quel movimento di pensiero oltre che di liberazione che è stato il femminismo, oggi ancora attuale.

Lea Melandri (Fusignano, 1941) – L' infamia originaria. Facciamola finita col cuore e la politica (L’erba voglio 1977), Come nasce il sogno d’amore (Rizzoli 1987, Bollati Boringhieri 2002), Una visceralità indicibile. La pratica dell'inconscio nel movimento delle donne degli anni Settanta (FrancoAngeli 2000), Le passioni del corpo. La vicenda dei sessi tra origine e storia (Bollati Boringhieri 2001), Preistorie. Di cronaca e d'altro (Filema 2004), La perdita (Bollati Boringhieri 2008), Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà (Bollati Boringhieri 2011).

-

Aut Aut vol. 361 – La condizione postumana

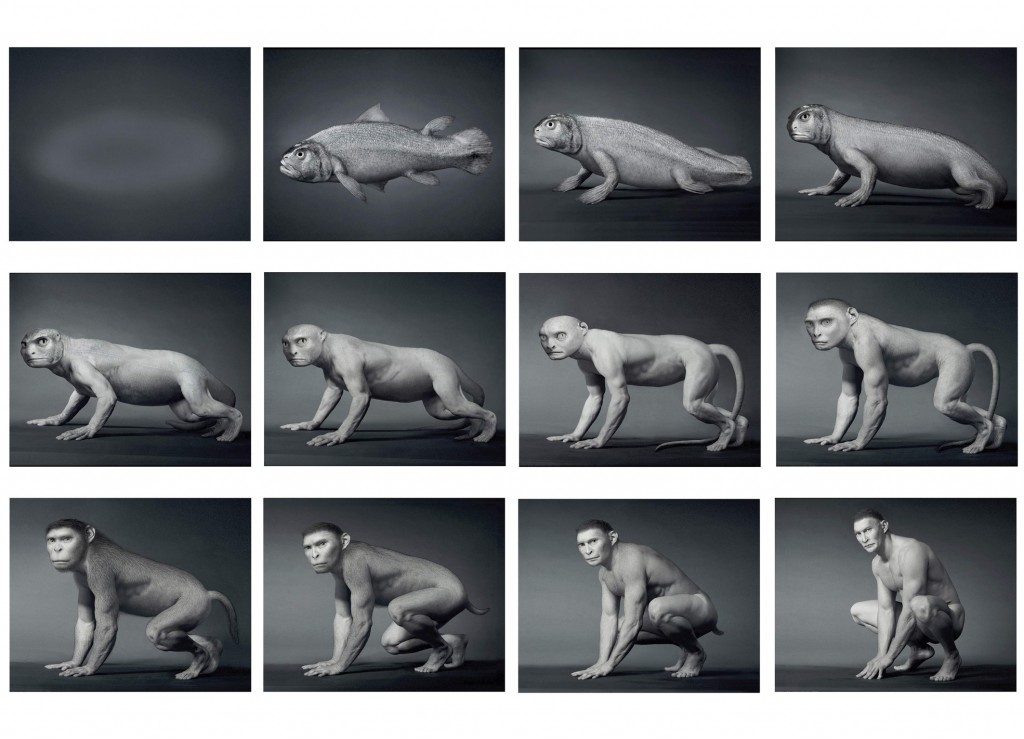

Recensioni / Luglio 2014 L’intento del numero 361 di “aut aut”, intitolato La condizione postumana, come si legge nella Premessa del curatore Giovanni Leghissa, è quello di esplorare con prudenza le potenzialità filosofiche della prospettiva postumanista. In tal senso, gli articoli presenti nel fascicolo hanno l’obiettivo di cartografare una «specifica costellazione teorica» (p. 5) in grado di licenziare l’uomo dal mestiere di «unico custode della casa dell’essere» (p.5), ponendolo invece sullo stesso piano degli altri viventi e degli oggetti inanimati. Per comprendere appieno le implicazioni di tale prospettiva, Leghissa indica tre passi in avanti che risultano necessari: 1) un posizionamento letteralmente radicale dell’umano entro la dimensione dell’animalità, in modo tale che l’uomo possa «cominciare a leggere la propria storia nell’ottica di un darwinismo dotato di valenze quasi-trascendentali» (p. 6); 2) correlatamente al primo, la declinazione del postumano in una cornice etica che giustifichi un rapporto paritetico con le altre specie animali; 3) la messa in questione dell’autonoma produttività dell’umano, specchio dell’infinita produttività della Natura, al fine di «ripensare il sociale come ambiente in cui umani e artefatti (e, ovviamente, animali) interagiscono formando vari livelli di realtà» (pp. 6-7). Gli articoli presentati dal curatore, come ricorda egli stesso, non hanno l’ambizione di coprire integralmente la portata di questi tre passi, ma rappresentano, ciascuno a suo modo, dei validi strumenti per una ricognizione assolutamente non superficiale della questione postumana.

L’intento del numero 361 di “aut aut”, intitolato La condizione postumana, come si legge nella Premessa del curatore Giovanni Leghissa, è quello di esplorare con prudenza le potenzialità filosofiche della prospettiva postumanista. In tal senso, gli articoli presenti nel fascicolo hanno l’obiettivo di cartografare una «specifica costellazione teorica» (p. 5) in grado di licenziare l’uomo dal mestiere di «unico custode della casa dell’essere» (p.5), ponendolo invece sullo stesso piano degli altri viventi e degli oggetti inanimati. Per comprendere appieno le implicazioni di tale prospettiva, Leghissa indica tre passi in avanti che risultano necessari: 1) un posizionamento letteralmente radicale dell’umano entro la dimensione dell’animalità, in modo tale che l’uomo possa «cominciare a leggere la propria storia nell’ottica di un darwinismo dotato di valenze quasi-trascendentali» (p. 6); 2) correlatamente al primo, la declinazione del postumano in una cornice etica che giustifichi un rapporto paritetico con le altre specie animali; 3) la messa in questione dell’autonoma produttività dell’umano, specchio dell’infinita produttività della Natura, al fine di «ripensare il sociale come ambiente in cui umani e artefatti (e, ovviamente, animali) interagiscono formando vari livelli di realtà» (pp. 6-7). Gli articoli presentati dal curatore, come ricorda egli stesso, non hanno l’ambizione di coprire integralmente la portata di questi tre passi, ma rappresentano, ciascuno a suo modo, dei validi strumenti per una ricognizione assolutamente non superficiale della questione postumana.Invece di descrivere sinteticamente tutti i saggi del numero, si preferisce in questa sede lasciar parlare gli autori i cui saggi sono sembrati, agli occhi del lettore che scrive, più intimamente intrecciati tra loro. Prima però di cominciare una sorta di trailer cinematografico, pare comunque necessario segnalare le linee di fuga dal discorso maggiore che gli altri studiosi, singolarmente, hanno intrapreso – anche perché i temi, le prospettive e gli autori coinvolti risultano euristicamente importanti al fine di un arricchimento di quella costellazione teorica segnalata dal curatore.

Innanzitutto, proprio per evitare frettolose ingenuità rispetto al significato della prospettiva postumanista, risulta importante il saggio di Marina Maestrutti, Potenziati ma inadatti al futuro. Dal cyborg felice al cyborg virtuoso, per la sua disamina critica del rapporto tra postumano e potenziamento somato-cognitivo che – essendo spesso declinato nei termini del superamento dei limiti umani – ha finito per produrre visioni al confine con l’escatologico. Discorso, quello dei limiti, che in un’ottica postumanistica pare più proficuo emendare nella prospettiva ibridativa delle soglie, perfino tra vivente e non vivente, sia essa impersonata dal cyborg o, come nel caso del suggestivo saggio di Rocco Ronchi, Figure del postumano. Gli zombi, l’onkos e il rovescio del Dasein, dallo zombi, che viene condotto fino al varco della casa heideggeriana per bussare alla porta del Dasein.

Due autori sicuramente importanti, per comprendere la natura ibridativa e letteralmente tecno-logica dell’uomo, sono poi Hans Blumenberg e il suo dialogo differenziale – in quanto sempre al tempo stesso critico, seguace e prosecutore – con l’antropologia filosofica tedesca, e Gilbert Simondon, il quale, forse più acutamente di chiunque altro, ha sviluppato un’autentica filosofia della tecnica volta a indicare un nuovo rapporto ontologico tra psiche, società e oggetti tecnici. I saggi a loro dedicati, entrambi puntuali, lucidi e ben argomentati, sono di Francesca Gruppi (Animal symbolicum e uomo toolmade. Hans Blumenberg tra umanesimo e post-umanesimo) e di Fabio Minazzi (“Salire sulle proprie spalle”? Simondon e la trasduttività dell’ordine del reale). Francesco Monico, in Premesse per una costituzione ibrida: la macchina, la bambina automatica e il bosco, sulla scorta di Latour – ma anche di Deleuze e Guattari, che a ben vedere risultano tra i più interessanti in-formatori della prospettiva postumanistica – prova in modo anche originale a tracciare una riformulazione delle categorie dell’agentività in favore di una coabitazione politica dei collettivi formati da umani e non-umani e, perciò, in vista di un’ecologia tecno-sociale tanto necessaria quanto ancora distante dall’essere esaurientemente formulata.

A chiudere il volume, un interessante dibattito guidato da Marco Bacini e intitolato Il sapere nella rete, che vede protagonisti Stefano Moriggi e Raffaele Simone; la discussione, arricchita dalle esperienze didattiche personali, cerca di superare la contrapposizione tra tecno-entusiasti e apocalittici del XXI secolo – un approccio farmacologico direbbe Bernard Stiegler – e, pur nelle differenze non occultabili tra gli interlocutori, il tentativo sembra riuscito.