-

-

Il fantasma di Jacques Lacan e l’orrore del Reale

Recensioni / Dicembre 2024Un bellissimo film uscito ormai più di vent’anni fa e diretto da Alejandro Aménabar racconta la storia di una famiglia composta da una madre, Grace (interpretata magistralmente da un’incantevole Nicole Kidman), e dai suoi due bambini alle prese con delle strane presenze, degli spiriti che infestano la loro casa di campagna. Dai disegni inquietanti della figlia più piccola, Anna, la madre capisce che la loro dimora è abitata da quella che sembra a tutti gli effetti essere un’altra famiglia: un padre, un’altra madre, un bambino e una quarta figura che Anna dice essere una strega. L’arrivo di due misteriosi anziani signori che si propongono come domestici, il ritrovamento di un album fotografico del diciannovesimo secolo in cui, secondo un’antica usanza, persone decedute vengono ritratte in posa come se fossero vive e l’insistenza ossessiva, da parte di Grace, di non far mai entrare neanche uno spiraglio di luce nelle stanze della casa, poi, sono solo alcuni degli elementi che scandiscono l’incedere di un thriller psicologico tra i più avvincenti e originali, e contribuiscono a rendere The Others (2001) un horror che non si limita a riproporre il classico topos della casa stregata ma, anzi, arriva a sovvertirlo.

In un raccapricciante susseguirsi di scene al cardiopalma, infatti, lo spettatore è accompagnato verso l’agghiacciante realizzazione, da parte di Grace, che in realtà la vera famiglia di spettri che infesta la sua residenza è proprio la sua. Lei e i suoi figli – colpo di scena – sono i veri fantasmi, e la strega che terrorizza la sua bambina è in verità una medium al soldo dell’altra famiglia, quella che si rivela essere nel sorprendente finale una famiglia di persone vive e vegete, benché spaventate a morte. Se si trovano lì, infatti, è solo perché hanno comprato una casa di campagna nella quale era stato compiuto un crimine ignominioso: un doppio infanticidio del quale la responsabile è Grace stessa, che dopo aver soffocato i figli aveva deciso, in preda alla disperazione, di suicidarsi…

Ma lo stesso espediente narrativo per cui il protagonista di una storia di fantasmi si scopre essere, alla fine, un fantasma esso stesso lo incontriamo anche in un altro film, ben più celebre e uscito solo due anni prima: Il sesto senso (1999). Qui Bruce Willis veste i panni di uno psicologo, Malcolm, che aiuta il piccolo Cole a superare l’orrore che gli impedisce di vivere: il bambino è infatti dotato del potere soprannaturale di entrare in contatto con i morti, e la cosa (giustamente) lo terrorizza. Dopo avergli spiegato che i fantasmi lo contattano perché lui, Cole, ha il potere di ascoltarli e quindi di regolare i conti in sospeso che questi hanno lasciato nella loro vita terrena, giunge anch’egli alla fine a realizzare di essere un fantasma. E così, nella celeberrima scena finale, Malcolm si accorge di essere lo spirito disincarnato di sé stesso quando scopre che la moglie, che durante tutto il film sembrava semplicemente ignorarlo e fare finta che egli non esistesse come a seguito di una lite, è in realtà letteralmente incapace di percepirne la presenza in quanto lui, ormai da molto tempo, ha smesso di vivere. Solo Cole, dotato del potere di comunicare con i deceduti, ha davvero interagito con lui durante tutto il film.

Ora: c’è una logica ben precisa che fa funzionare le sceneggiature di questi due film così bene, un criterio che impedisce di far si che i protagonisti realizzino anzitempo, ovvero prima del colpo di scena finale, che tutte le loro azioni sono mosse, in ultima analisi, dal fatale misconoscimento della loro natura di spettri. Ne Il sesto senso è lo stesso Cole a riferire a Malcolm, nell’iconica scena in cui pronuncia la celebre frase “vedo la gente morta…”, la formula di questa logica. I fantasmi dei morti, sussurra il bambino, “vedono solo quello che vogliono vedere”.

Non c’è forse formula migliore di questa per richiamare il tema centrale del quattordicesimo seminario di Lacan, “La logica del fantasma”[1], recentemente – e finalmente… – pubblicato anche in italiano da Einaudi. E quella di Cole è a tutti gli effetti una massima che potrebbe ben figurare accanto ad altri mantra nel formulario psicanalitico lacaniano, come quella che recita “l’inconscio è strutturato come un linguaggio”, o ancora “non esiste rapporto sessuale”. Dire che “i fantasmi vedono solo quello che vogliono vedere” può ben fungere infatti, come queste altre espressioni ormai divenute idiomatiche, da bussola per orientarsi nel fitto labirinto di riflessioni filosofiche e di acrobatiche cogitazioni psicanalitiche che infarciscono i testi di Lacan, e al netto dell’assonanza tra il fantasma che compare nel titolo di questo quattordicesimo seminario ed i fantasmi protagonisti dei due film che abbiamo richiamato. Questo perché il termine francese “fantasme”, che in italiano viene tradotto con “fantasma”, non ha (quasi) nulla a che fare con gli spettri, con i poltergeist in quanto tali – soprattutto da un punto di vista linguistico, in quanto gli spiriti dei morti che appaiono a mezzanotte nei castelli disabitati, sotto forma di lenzuoli volanti o di sagome traslucide, in francese si chiamano fantômes. “Fantasme”,al contrario, è un termine tecnico che nel linguaggio lacaniano indica la dimensione fantasmatica del soggetto, la coappartenenza o la coincidenza strutturali di questo alle sue facoltà immaginarie e simboliche ovvero la sua reale (per quanto spettrale) consistenza ontologica. La stoffa metafisica della soggettività così come questa è intesa dalla psicoanalisi, infatti, è irriducibile a qualsivoglia riduzione deterministica e ben si presta ad essere còlta nei termini del fantasticare, della fantasia e del fantastico. Di qui, insomma, la scelta strategica del temine-chiave francese “fantasme” che, se da una parte segna tutta la distanza possibile tra la disciplina freudiana e le neuroscienze (impegnate nella localizzazione cerebrale, e quindi nella riduzione fisica, delle facoltà psicologiche), dall’altra costringe ognuno di noi a misurarci con la stessa sconcertante verità che coglie Grace e Malcolm alla fine di The Others e Il sesto senso. Anche noi, come loro, conduciamo esistenze fondamentalmente illusorie, annaspiamo nell’inconsapevolezza di noi stessi e anche noi, in fondo, siamo fantasmi che vedono solo quello che vogliono vedere.

Il fulcro della questione, va da sé, come si tratterà di scoprire nel corso del seminario su La logica del fantasma (come nel corso di una psicoanalisi, ma questo è un altro discorso…), sta in quel “vogliono”, in ciò che anche noi vogliamo, e nel grado di consapevolezza riguardo a quei moti più reconditi del nostro stesso spirito che noi, come loro, siamo disposti a tollerare. Grace e Malcolm infatti sono fantasmi, ma in quanto fantasmi inconsapevoli (leggasi: inconsci) il loro stesso essere è confuso durante tutta la durata del film con i pensieri che questi possono e non possono fare. Il loro essere (termine-chiave per la filosofia del novecento, e riferimento imprescindibile per Lacan che non ha mai smesso di guardare ad Heidegger – il filosofo dell’Essere – come ad un maestro) si sostiene quindi su di un regime, su di una logica per l’appunto, che impone un rigido ordine di pensabilità (e quindi di speculare non pensabilità) da cui dipende niente di meno che la tenuta stessa della loro esistenza. E il centro, il nucleo della profonda meditazione condotta nel seminario La logica del fantasma è proprio questo rapporto, oscuro e vertiginoso, che sussiste tra il pensiero, l’inconscio e l’essere dell’ontologia – rapporto dal quale dipende la struttura logica del nostro volere, delle cose che vogliamo vedere e quindi, in senso lato, il nostro stesso essere.

Jacques Lacan (Wikipedia) Sarebbe davvero impossibile provare a riassumere il contenuto o anche solo proporre una breve rassegna ragionata dei temi trattati ne La logica del fantasma, seminario tra i più ricchi dell’intera avventura didattica aperta al pubblico presieduta da Lacan, a Parigi, ogni mercoledì dal 1953 al 1980. Basti dire a tal riguardo che questo corso, che si tiene a cavallo degli anni 1966 e 1967 e che costituisce un unicum con quello dell’anno successivo dedicato all’atto analitico (la cui pubblicazione in italiano è attesa per l’anno prossimo), è quello in cui la questione della formalizzazione logica dell’inconscio entra nella sua fase più viva. Certo, quest’operazione ha da sempre costituito l’obiettivo ultimo dell’approccio di Lacan alla psicoanalisi ed era stata da lungo approntata dal lavoro compiuto nel corso degli anni precedenti. Ma se nel seminario su Il desiderio e la sua interpretazione[2] quest’impresa sembrava essere giunta ad un risultato soddisfacente, con l’elaborazione del grafo del desiderio, nell’anno successivo aveva subito una forte battuta d’arresto ed era entrata in una fase di stallo nella misura in cui l’accento, li, veniva spostato sul godimento. Al corpo intessuto di quella che in lacanese si chiama jouissance e alle sue zone erogene, ovvero al versante pulsionale, ingovernabile ed incandescente della psiche umana, Lacan aveva infatti associato, nel seminario sull’Etica della psicanalisi[3] in cui si consuma questa svolta epocale nel suo insegnamento, il concetto più problematico dell’ontologia heideggeriana: Das Ding. Lo psichiatra francese innestava in questo modo la vexata quaestio del trascendentalismo kantiano (benché mediata dalla lettura esistenzialista di Heidegger) sul corpus freudiano, e rivoluzionava così la psicanalisi in modo talmente radicale ed originale da condannare intere generazioni di psicoanalisti e di filosofi a seguirlo, come uno sherpa metafisico, nelle sue impervie escursioni nel campo di un inconscio, secondo la fortunata formula di Colette Soler, completamente reinventato. Di lì in poi infatti tutti i tentativi di tradurre logicamente i processi psichici e di fondare, in ottemperanza al mandato strutturalista, una scienza il più esatta possibile della psiche umana saranno drammaticamente destinati ad un fallimento speculativo a dir poco delizioso, e ad una disfatta (filosofica in senso lato) tanto inesorabile quanto sublime. Inesorabile, in quanto si rivelerà inattuabile rendere conto di quegli eventi imperscrutabili che sono i desideri ed i godimenti umani in assenza di un saldo fondamento ontologico (e Heidegger, com’è noto, di fondamenti ontologici non ne offre…), e sublime in quanto proprio il tracciato, la mappa di queste stesse sconfitte della ragione andranno a delineare il profilo, la sagoma del sapere psicanalitico – un sapere per definizione zoppicante, incompleto ed imperniato sull’impossibile…Ma di lì in poi, allo stesso tempo, tra desiderio e godimento andrà a scavarsi una voragine che porrà questi due poli della soggettività in un’opposizione sempre più radicale tra di loro.

Sono queste, anche se davvero in breve, le ragioni che decretano la necessità di elaborare il concetto di fantasma ovvero di ciò che funziona come uno schermo che si frappone tra il soggetto e la realtà che questi vive. E Lacan, in questo seminario, tratta di questo fantasma e della logica che lo governa alla stregua di una matrice algoritmica (di cui la sezione aurea, alla quale vengono dedicate pagine e pagine tra le più confusive, non è che una metafora dal forte valore evocativo) che organizza, scandendolo in partizioni ben definite e non ulteriormente scomponibili, il rapporto del soggetto con i suoi oggetti secondo modalità che sono indipendenti, e in un certo senso anteriori, sia al desiderio che al godimento. Per questo Il mathema del fantasma è formulato così: $◊a, e rappresenta graficamente il rapporto (simbolizzato dalla losanga: ◊) del soggetto ($) con la panoplia di oggetti piccoli a dai quali trae come per luce riflessa quel che si potrebbe intendere, anche se non senza qualche riserva, come la sua vera e propria sostanza. Ma se gli oggetti piccoli a sono oggetti di cui il soggetto può godere, o che il soggetto può desiderare, quel che è più importante è che il soggetto non abbia la benché minima idea – come i protagonisti di The Others e Il sesto senso – dei meccanismi che presiedono al rapporto che questi intrattiene con loro. D’altronde i fantasmi, come dice Cole a Malcolm, “vedono solo quello che vogliono vedere”, ma non sanno davvero cosa vogliono, altrimenti non esisterebbe l’analisi…

Sullo sfondo di tutto ciò, e per meglio capire quel che c’è in ballo in questo seminario, vale la pena ricordare quello che è il grande tema che accompagna ogni dibattito filosofico di quegli anni, il problema attorno al quale si avvolgono come in una matassa tutti i fili che intessono la trama della temperie culturale parigina degli anni sessanta e settanta: la destituzione del cogito cartesiano. Lacan ritrova infatti proprio nella psicanalisi, e in quegli stessi anni, un punto di vista elettivo per operare lo smantellamento del cogito ovvero del soggetto moderno, il soggetto della scienza al quale siamo tutti innegabilmente debitori ma che troppo presto, e incautamente, trae la sua folle conclusione: ergo sum. Certo, questo è il soggetto al quale si deve tanto lo sviluppo del sapere scientifico quanto l’avanzamento tecnologico che hanno innalzato l’uomo da uno stato di quasi totale servaggio nei confronti della natura, e di insicura e frugale sussistenza, ad una condizione di dominio della stessa che non trova pari nel mondo animale. Ma la storia del novecento, con le sue trincee e le sue fabbriche di morte, aveva reso ormai palpabile già nel secondo dopoguerra come questo dominio, ed il mito del progresso che alimenta, non fossero altro che il volto imbellettato della più turpe violenza dell’uomo cogitante contro la natura e contro sé stesso. All’impostura del cogito, negli anni in cui Lacan tiene il suo seminario, è imputata allora l’accusa di essere il dispositivo mitopoietico che nel promettere all’uomo il suo essere più autentico non gli riconsegna altro, oltre che al suo ben-essere materiale, se non la smorfia feroce della sua bestialità. Non a caso si profila proprio in quegli anni (siamo in piena Nietzsche reinassance, tant’è che a Nietzsche, in Francia, ogni filosofo che voglia dirsi tale dedica almeno un libro: Foucault, Deleuze, Klossowski, Bataille, per citarne solo alcuni…) l’idea che la storia dell’umanità, la genealogia delle sue morali ed il cammino verso le progressive e magnifiche sorti della stessa sia una storia raccontata solo a metà, una narrazione filtrata dagli interessi di chi, ancora, “vede solo quello che vuole vedere”, ovvero di chi nel celebrare la ragione e nell’esercitare la disciplina si dimentica della follia e trae un piacere perverso dall’infliggere macabre punizioni (si pensi, ovviamente, ancora a Michel Foucault). Una storia, quella del destino di un continente intero e delle sue propaggini che vanno ben al di là dei suoi confini geografici, che è una storia di progresso materiale e civile vero, innegabile, ma sulla quale grava da sempre una fatale e silenziosa rimozione che ha, in gergo psicanalitico, il sapore di un rifiuto (ververfung) senza tempo. Il disagio della civiltà, il nichilismo quale approdo ultimo della cultura europea e la ridda di nevrosi che recinge la vita civile si rivelano essere allora le spie, le timide avvisaglie di una più grande rivelazione ontologica che la finzione del cogito cartesiano aveva impedito di giungere alla luce, e che in quegli stessi anni assurge a tema portante l’intera riflessione filosofica in Europa. Anche Lacan, dal canto suo, partecipa a quest’avventura intellettuale che mira a dissodare il fondo inumano ed impersonale[4] della soggettività e lo fa, da psicoanalista, percorrendo la via dell’inconscio. Restando in ascolto dell’inconscio dei suoi analizzanti sdraiati sul lettino in 5, Rue de Lille, Lacan riesuma così a suo modo, dal suo millenario oblio, la questione che si pone al di là del cogito e che ci ingiunge di ripensare l’uomo, la sua surreale sostanza, la sua posizione nel mondo, il suo rapporto con la storia (sia collettiva che singolare) e la sua pensabilità, la questione – per essere più precisi – dell’Essere.

“L’essere dell’uomo”, dice Lacan in una lezione di questo quattordicesimo seminario – del quale si rischia di non capire nulla se prima non si è inquadrata, da un’angolazione grandangolare, l’altissima posta in gioco filosofica – “ha un nome” e “per scoprire questo nome, e quello che designa, basta uscire di casa un giorno, in campagna, per fare una passeggiata. Attraversando la strada si incontra un camping, e tutt’attorno al camping, a demarcarlo con un cerchio di scorie incontrerete quell’essere verworfen (rigettato, ndr) dell’uomo che riappare nel reale. Si chiama detrito”[5].

Ora: se la funzione del fantasma consiste precisamente, come abbiamo già detto, nell’ottundere il rapporto percettivo e fenomenologico del soggetto con il mondo affinché esso giunga all’essere dimidiato (scisso tra un versante conscio ed uno inconscio, come ben raffigurato dal suo mathema: $), ovvero al prezzo di vedere solo quello che vuole vedere, va da sé che l’essere dell’uomo in quanto detrito è ciò cheviene rigettato nell’inconscio perchéè esattamente quello che il soggetto non vuole vedere. Ed è proprio qui che risiede il nucleo, il cuore pulsante di tutta la disamina del fantasma e della sua logica condotta da Lacan nel seminario in questione.

Certo, non si faticherà a riconoscere come tutto questo ci riporti per l’ennesima volta a Freud, come tutto questo non consista in altro se non nel ritornareda una parte alla negazione freudiana[6] (vero e proprio punto archimedeo dello psichismo) e, dall’altra, a quel celebre breve articolo apparso nel 1917 in Imago[7], in cui il padre della psicanalisi sostiene che il progressivo sviluppo della conoscenza, in occidente, abbia avuto come sua diretta conseguenza l’umiliazione narcisistica dell’uomo (in quanto le tre ferite narcisistiche infertegli prima da Copernico, poi da Darwin e infine da Freud stesso lo hanno costretto a ridimensionare la sua supposta centralità nel cosmo, costringendolo a vedere proprio quello che non voleva vedere)…Ma che cos’è, in fondo, tutta l’opera di Lacan se non un perpetuo ritorno a Freud?

Lungi dal profilarsi come una mera riproposizione o rimasticatura dei temi freudiani, quel che compie Lacan nel suo percorso intellettuale, ed in modo eminente ne La logica del fanatasma, è una sorta di traduzione, di aggiornamento o di rivitalizzazione del testo originario. In questo seminario si rileva infatti, e con grande brio intellettuale, la mutua embricazione di psicanalisi e filosofia, si pongono l’ontologia e la questione dell’Essere al cuore della psiche umana e si cala il dibattito sulla soggettività, della sua emergenza e del suo sviluppo, entro precise coordinate storiche. Ne emerge così l’idea assolutamente originale (e destinata a sedurre generazioni di studiosi) per cui l’intreccio tra il pensiero, l’essere e l’inconscio sia governato da una ferrea logica, da una specifica ontologia che si sostiene sull’esclusione, sul rigetto della componente più scabrosa e ripugnante del soggetto stesso. E che questi, rampollo dell’epoca moderna ed imbevuto di umanesimo e civiltà, si rifiuti di accogliere proprio la verità metafisica che gli si impone, che gli si rivela in quanto egli vive in un’epoca segnata dalla predominanza di quello che Lacan chiama il discorso della scienza. Un discorso, quello del materialismo e del riduzionismo assurti a uniche fonti di verità, che ordina a chiunque giovi degli innegabili frutti prodotti dal progresso tecnico-scientifico di accettare, a mo’ di scotto, il proprio essere essenzialmente e senza riserve lo scarto, l’inutile avanzo di processi impersonali ed anonimi che, a guardarli bene, fanno convergere su di un orizzonte assolutamente insignificante tanto il destino del soggetto quanto quello del mondo intero. “L’orrore della relazione con la dimensione dell’inconscio”, dice Lacan a tal proposito, “è tale che […] tutto è permesso all’inconscio…tranne articolare dunque io sono”[8].

E così, forte della lezione heideggeriana sull’esito nichilistico della storia occidentale ed in aperta polemica con il concetto marxista di alienazione (“È chiaro che l’alienazione nel senso marxista non ha nulla a nulla in comune con ciò che, per essere precisi, non è altro che confusione”)[9], con la fenomenologia (abbagliata dal miraggio della Selbstbewusstein, l’autocoscienza) e con la filosofia esistenzialista di Sartre (al quale, avendo affermato in una celebre pièce teatrale che “l’inferno sono gli altri”, risponde con un sonoro: “Se l’inferno è da qualche parte, si trova in Io”[10]) Lacan si impegna a fornire qui gli strumenti concettuali utili a mostrare le dinamiche sottese alla quotidiana impostura che chiamiamo la nostra identità, ai raggiri che architettiamo per assicurarci le nostre (in)soddisfazioni e, in breve, ai fantasmi che ci burattinano. Gli stessi fantasmi, cioè, che occultano il segreto più inaccettabile, più osceno e scabroso della psicanalisi: la struttura sadica e masochistica che giace al fondo dell’animo umano[11] e che condanna ognuno di noi alla ricerca, spasmodica e vana, di soddisfazioni artificiali e sintetiche. Ed è proprio in questo corso, infatti, che Lacan porrà le fondamenta concettuali per la sua originalissima e pirotecnica critica alla società dei consumi, quell’assemblaggio frankensteiniano di Hegel, Freud e Marx che giunge a maturazione nei seminari degli anni successivi, in concomitanza con l’esplosione a Parigi della grande contestazione e quasi come in risposta agli attacchi mossi al suo indirizzo da Deleuze e Guattari nell’Antiedipo.

Per concludere queste brevi riflessioni che, lungi dal voler sintetizzare il contenuto de La logica del fantasma, si limitano a richiamarne alcuni snodi concettuali decisivi, vale la pena menzionare un paio di ragioni per cui crediamo che questo seminario, cronologicamente a dir poco datato, abbia ancora molto da dire e offra più di uno spunto utile per comprendere il presente in cui viviamo. Al lettore attento, infatti, non sfuggirà come due temi di stringente attualità, due veri e propri fantasmi del mondo contemporaneo, compaiano fugacemente, come lampi, in queste lezioni tenute nell’anno accademico 1966 – 1967 e ripubblicate oggi, a distanza di più di cinquant’anni. L’impressione a dir poco perturbante che accompagna la lettura di questi passi è quella di un Lacan redivivo che torna, come uno spettro, dal regno dei morti per indicarci l'assurdità e l’apparente infondatezza di due delle illusioni che infestano il mondo contemporaneo. Ci riferiamo alla negazione del dimorfismo sessuale, così come questa viene propugnata in alcuni circoli (sedicenti) intellettuali, e all’illusione che soggiace al culto tecnopagano dell’Intelligenza Artificiale.

Se nel primo caso è vero che il tema dell’orientamento sessuale e dell’identificazione con uno dei due sessi (“gender”, in quegli anni, non era una parola in uso) verrà sviluppato più a fondo nei seminari degli anni seguenti e che manchi, ne La logica del fantasma, un vero approfondimento in merito, è comunque interessante notare come Lacan si riferisca in una lezione di questo quattordicesimo seminario al dimorfismo sessuale come all’“idea infernale di Dio”[12]. E se è interessante notarlo è proprio perché oggi, a mezzo secolo di distanza, la negazione del dimorfismo sessuale avallata dai gender studies tradisce un evidente orrore, per riprendere le stesse parole di Lacan citate più sopra, della relazione con la dimensione dell’inconscio. Disconoscere la realtà della differenza sessuale in tutta la sua inemendabile ed inaggirabile evidenza, infatti, non può essere che una questione relativa alle fantasie, alle fantasticherie e ai fantasmi che circolano in certi ambenti accademici. Ambienti in cui la mera constatazione di un fatto elementare come la differenza biologica tra maschi e femmine viene sovrainvestita di significati politici ed è intesa, in sé, come qualcosa di inammissibile – di infernale, per l’appunto. Sarebbe interessante indagare il perché di questo rigetto, di questo palese ed irrazionale rifiuto (ververfung) del corpo, inteso nella sua più viva carnalità, come oggetto piccolo (a). Qui però ci limitiamo a sottolineare l'allarmante similitudine tra i personaggi interpretati da Nicole Kidman e Bruce Willis nei due film che abbiamo citato, i quali si rifiutano di accettare l’idea di essere morti, e chi nel nome di un’identità di genere (per altro in alcun modo oggettivabile…) si rifiuta di essere sessuato. Non c’è forse parallelismo più calzante che possa esemplificare, e nel modo più paradigmatico, quel che in psicanalisi si intende per fantasma.

Per quanto riguarda l’Intelligenza Artificiale, invece, in una delle prime lezioni Lacan riporta al suo uditorio le impressioni suscitategli dalla lettura di un articolo in cui veniva descritto uno dei primi, rudimentali chatbot. Il programma, prodotto dall’IBM, si chiamava Eliza ed è curioso notare come Lacan si riferisca, più che al meccanismo di questo dispositivo che ricombina dei significanti in un modo che ricorda vagamente il funzionamento dell’apparato psichico, all’effetto suggestionante prodotto dall’interazione con questa applicazione come ad una sorta di transfert. “Il punto”, dice Lacan, “non è che una macchina sia capace di dare risposte articolate semplicemente quando le si parla” perché quel che c’è di davvero interessante, nell’uso di questi marchingegni, è “che si rivela essere un gioco […] che mette in questione ciò che, per il fatto di ottenere tali risposte, può prodursi in chi parla alla macchina”[13]. In poche battute il lungimirante psichiatra parigino presagiva così quella che sarebbe stata, e solo in anni recenti, una vera e propria sbornia collettiva davvero poco giustificata sul piano razionale ma molto comprensibile se teniamo conto del fatto che i fantasmi, ancora, “vedono solo quello che vogliono vedere”. Per quanto sia dilettevole (e possa risultare in qualche occasione anche utile, è innegabile) interagire con dei motori di ricerca molto più avanzati di Google e dotati della capacità di rispondere in prima persona all’interlocutore, infatti, è necessario ammettere senza riserve che le aspettative affidate allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale sono quantomeno malriposte. Il disorientamento che coglie chi crede davvero di avere a che fare con forme di coscienza artificiali, ad esempio, e che ha ingenerato ingiustificati timori dal retrogusto distopico-fantascientifico[14], non tiene conto del fatto che queste tecnologie che simulano la condotta di entità coscienti non sono in verità altro che simulacri, fantocci. Nessun rischio e nessuna reale minaccia esistenziale proviene davvero da questi programmi – i quali, per parte loro, non sono dotati di nessun tipo di intenzionalità e si limitano a riprodurre associazioni tra simboli che, se risultano funzionali, è solo perché sono state decretate statisticamente rilevanti dai loro programmatori…Se esiste un vero pericolo, insomma, e se c’è qualcosa che merita non senza ragione le nostre preoccupazioni apocalittiche, questo non è di certo l'immaginaria vendetta delle macchine divenute come per magia senzienti, ma è proprio la struttura primitiva e fondamentalmente superstiziosa della soggettività umana. A costituire oggi una reale minaccia esistenziale per la nostra specie, infatti, è soprattutto la nostra naturale proclività a credere nelle illusioni, alle chimere, e a proiettare sugli oggetti il contenuto rimosso della nostra volontà per celare la reale indifferenza del mondo nei nostri confronti…in altre parole: l’architettura fantasmatica dell’animo umano. La stessa che Lacan coglie sapientemente, in questo seminario, nei termini di un groviglio inestricabile tra pensiero, essere e inconscio.

Questo intreccio, questo imbroglio che avviluppa da una parte la storia della cultura umana e dall’altra l’evoluzione biologica (benché quest’ultima resti confinata al di fuori del discorso lacaniano, in quanto di psicologia evolutiva si comincerà a parlare solo negli anni settanta) alligna nelle profondità oscure del processo adattativo che ha condotto all’emergenza della psiche così come noi oggi la conosciamo. Gettare lo sguardo in questo abisso senza fondo di processi adattativi randomici, di gelidi meccanismi impersonali che hanno plasmato tanto il corpo quanto la mente dell’uomo nell’indifferenza più totale della natura e nel silenzio più agghiacciante dell’universo, infatti, è qualcosa che val bene un rigetto (ververfung) in quanto lì lumeggia un orrore dal quale siamo portati comprensibilmente, come i protagonisti di The others e Il sesto senso, a volgerci altrove. Ma di fronte a questo spettacolo raccapricciante ed insopportabile, letteralmente insimbolizzabile – ovvero l’orrore del Reale, a paragone del quale anche il film horror più spaventoso rischia di sembrare una barzelletta… – le scelte, sembra dirci Lacan, sono solo due: guardare dall’altra parte, e scegliere di continuare a vedere solo quello che vogliamo vedere, o fissare lo sguardo proprio su ciò che non vogliamo vedere. Il rapporto del soggetto con l’inconscio, ed il nostro destino di soggetti, dipende da questa decisione tra l’illusione e l’orrore. “L'inconscio” infatti, come ebbe a dire Lacan, “così fragile sul piano ontico, è etico...e comunque sia bisogna andarci dentro”[15].

Filippo Zambonini

Bibliografia:

Benvenuto S., La psicanalisi e il reale.“La negazione” di Freud, Orthotes, Napoli, 2015

Lacan J., Il seminario VII. L'etica della psicanalisi (1959 – 1960), Einaudi, Torino 2008

Lacan J., Il seminario VI. Il desiderio e la sua interpretazione (1958 – 1950), Einaudi, Torino 2015

Lacan, J. (2003). Seminario XI: I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi. Einaudi, Torino

Lacan J., Il seminario XIV. La logica del fantasma (1966 – 1967), Einaudi, Torino 2024 https://time.com/6898967/ai-extinction-national-security-risks-report/

S. Freud, Una difficoltà della psicoanalisi, in “Opere”, Bollati Boringhieri, Torino, 1976, vol. 8, pp. 657-644.

xxx

Note:

[1] Lacan J., Il seminario XIV. La logica del fantasma (1966 – 1967), Einaudi, Torino 2024

[2] Lacan J., Il seminario VI. Il desiderio e la sua interpretazione (1958 – 1950), Einaudi, Torino 2015

[3] Lacan J., Il seminario VII. L'etica della psicanalisi (1959 – 1960), Einaudi, Torino 2008

[4] Rimandiamo l’approfondimento di questi temi al numero di Philosophy Kitchen dedicato proprio al concetto di impersonale: https://philosophykitchen.com/2016/09/limpersonale-si-pensa-si-sente-si-crea-the-impersonal-it-is-thought-it-is-felt-it-is-created-2/

[5] J.Lacan, Il seminario XIV. La logica del fantasma (1966 – 1967), op. cit., p. 103

[6] Ci permettiamo a tal proposito di segnalare l’imprescindibile S. Benvenuto, La psicanalisi e il reale.“La negazione” di Freud, Orthotes, Napoli, 2015

[7] S. Freud, Una difficoltà della psicoanalisi, in “Opere”, Bollati Boringhieri, Torino, 1976, vol. 8, pp. 657-644.

[8] J. Lacan, Il Seminario XIV. La logica del fantasma. 1966 – 1967 , Einaudi, Torino 2024, p. 88

[9] Ivi p.137

[10] Ivi p. 136

[11] La struttura sadica e masochistica del soggetto lacaniano, sia detto per inciso e con una punta di ironia, è forse da leggersi come un pleonasmo e non risparmia in fondo davvero nessuno (anche se, ironia a parte, la vera lezione della psicanalisi consiste proprio nel porre in altissima considerazione il conflitto del soggetto contro sé stesso, colto in tutta la sua brutale gratuità, ed è precisamente in questo punto che converge tutta l’analisi dell’alienazione condotta ne La logica del fantasma). Basti pensare, a tal riguardo, che lo stesso redattore dei seminari di Lacan, il genero e testamentario Jacques Alain Miller, sta centellinando da anni e a dir poco sadicamente la pubblicazione di un’opera che a detta sua è già stata completamente stilata (tant’è che, com’è noto, se ne può trovare anche una versione completa in francese, benché a cura di un altro allievo di Lacan, su questo sito: http://staferla.free.fr), e mai come in questo seminario si rivela avaro di riferimenti e di dettagli la cui assenza rende ancor più ostica, se possibile, la lettura del testo. Nella prima parte, ad esempio, mancano due indicazioni bibliografiche che sono imprescindibili per capire quel che si intende in questo seminario per logica. A pagina 44 dell’edizione Einaudi la relazione di Miller di cui si parla è "La Sutura" (pubblicata in italiano in Cahiers pour l'analyse. Scritti scelti di analisi e teoria della scienza. Bollati Boringhieri, 1977), mentre a pagina 67 l'articolo che cita Lacan è "Le sens du mot « structure » en mathématiques", di Marc Barbut (reperibile solo in francese in Les temps modernes, n°246, nov. 1966). L’intervento di Roman Jakobson del primo febbraio 1967, invece, non è stato proprio trascritto, né vi sono riferimenti che permettano di rintracciarlo.

[12] Ivi p. 310

[13] Ivi p. 42, 43

[14] Ci limitiamo a segnalare, a titolo illustrativo, questo articolo del Time: https://time.com/6898967/ai-extinction-national-security-risks-report/

[15] Lacan, J. (2003). Seminario XI: I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi. Einaudi, Torino, p. 34, corsivo mio.

-

Psicoanalisi: una strana antropotecnica

Longform / Novembre 2022Psychoanalyse als Anthropotechnik, psicoanalisi come antropotecnica, potrebbe benissimo essere – perché no? – il titolo di un immaginario saggio disperso nel mare della vasta produzione del filosofo tedesco, tuttora vivente, Peter Sloterdijk. Se non fosse per la sua nota tendenza a irridere la concettualità psicoanalitica, con quell’ironia di chi non è in fondo così distante da ciò che intende allontanare, potremmo quasi immaginarcene un abbozzo in attesa di pubblicazione tra le sue carte. Dunque, perché no? Porsi la domanda “è la psicoanalisi un’antropotecnica?” potrebbe non essere un passatempo del tutto ozioso. Stando alla definizione più recente che il filosofo di Karlsruhe ha offerto del concetto, vale a dire quella contenuta nel magnum opus del 2009 Devi cambiare la tua vita, si definiscono antropotecniche tutte le condotte mentali e fisiche basate sull’esercizio, con le quali gli esseri umani delle culture più svariate hanno tentato di ottimizzare il loro status immunitario sia cosmico sia sociale, dinnanzi ai vaghi rischi per la propria vita e alla certezza di morire (Sloterdijk 2010, 14).

Laddove con “esercizio” si intende ogni sorta di routine abituale e operazione ripetuta tramite la quale «la qualificazione di chi agisce viene mantenuta o migliorata in vista della successiva esecuzione della medesima operazione, anche qualora essa non venga dichiarata esercizio» (Sloterdijk 2010, 7) e con “immunità” un’immunità culturale, risultante di «pratiche simboliche ovvero psicoimmunologiche […] di prevenzione immaginaria ed equipaggiamento mentale» (Sloterdijk 2010, 13). Esercizio e immunità, dunque, come i due cardini della definizione del concetto, sotto il quale ricade uno spettro di fenomeni amplissimo. Dai monaci del deserto ai filosofi greci, dagli asceti indiani ai moderni scienziati, dai biocosmisti russi agli atleti olimpionici, dai funamboli ai fenomenologi. Quanto alla psicoanalisi, si tratta di verificare se, nella sua dimensione pratica come in quella teorica, sia in grado di superare il duplice requisito antropotecnico.

Partendo dal primo punto, l’esercizio e la dimensione abitudinaria che esso comporta, nulla sembrerebbe più estraneo alla scena dell’esperienza analitica. È quanto suggerisce Lacan nel suo Seminario dedicato all’etica della psicoanalisi quando afferma, allo scopo di mostrare lo scarto che separa la dimensione etica inaugurata dalla psicoanalisi dall’etica nel suo sviluppo storico e dall’etica aristotelica in particolare – scarto che permette di misurare tutta l’originalità dell’invenzione freudiana – che l’etica dell’analisi comporta «la cancellazione, la messa in ombra, persino l’assenza di una dimensione di cui basta il temine per cogliere ciò che ci separa da tutta l’elaborazione etica prima di noi – è l’abitudine, la buona o cattiva abitudine» (2008, 14). Se di ripetizione si parla, in analisi, è sempre dal lato del sintomo, della coazione a ripetere un’esperienza traumatica che comporta una certa sofferenza per il soggetto, nulla a che vedere insomma con quel continuo gioco di rimandi tra ἔθος ed ἠθος, di azione buona come frutto di un addestramento alla buona scelta, che è il fulcro dell’etica aristotelica. La psicoanalisi è tutt’altra cosa, perché «l’essenza stessa dell’inconscio si inscrive in un registro diverso» (Lacan 2008, 14) – quello del desiderio e della sua interpretazione. E il desiderio, come ben si sa, non si sceglie.

In analisi infatti si tratta di venire a capo di una domanda, di quella domanda di felicità che l’analizzante pone all’analista, una felicità tuttavia peculiare, né comoda né accomodante, che potrebbe certo non coincidere con le immediate aspettative del soggetto. «La questione etica» dice infatti Lacan «nella misura in cui la posizione di Freud ci fa compiere un progresso, va articolata a partire da un orientamento dell’individuazione dell’uomo in rapporto al reale» (2008, 15), vale a dire in rapporto a quel Reale che nella formulazione lacaniana non coincide con la realtà, ma con ciò che nella realtà costituisce un’impasse, una contraddizione, un inciampo, ciò che, in altre parole, il soggetto non riesce a soggettivare, ciò che rimuove come altro da sé e che ritorna a reclamare i suoi diritti ma anche ciò che il soggetto non simbolizza (Benvenuto & Lucci 2014) e che «non può inscriversi che per un’impasse della formalizzazione» (Lacan 2011, 87).

La posta in gioco dell’analisi è, detto altrimenti, porre in contatto il soggetto con il Reale, con ciò che in esso fa problema, con quell’estimità che lo caratterizza. Proprio perciò Lacan (2008, 11 sgg.), nelle volute che caratterizzano il Seminario VII, procede a distinguere con una certa nettezza l’etica che si esprime nella pratica analitica, nello spazio che separa analizzante e analizzato, dalla triplice serie di ideali analitici i quali, dice Lacan, emergono in abbondanza laddove si intende la pratica analitica come un servizio di asilo e conforto per supplici e sofferenti di vario genere. Vale la pena richiamarli brevemente alla memoria. L’ideale dell’amore umano, l’ideale dell’autenticità, l’ideale della non-dipendenza – mancano tutti il punto circa i fini dell’analisi, o perché si basano su un supposto primato della pulsione genitale, cui dovrebbe essere ricondotta la brulicante pluralità delle pulsioni parziali, o perché introducono una tacita dimensione normativa che sfocia in una concezione dell’analisi come armonizzazione psichica, o perché, infine, ricadono in una dimensione banalmente ortopedica (Lacan 2008).

Di contro a tutto questo si tratta invece di prendere le mosse da ciò che qui Lacan (2008) chiama curiosamente l’ascesi freudiana – sorta di lapsus che conferma il ritorno di quel rimosso che è l’esercizio – condensata nella massima Wo Es war, soll Ich werden. Essa viene interpretata da Lacan attraverso un rovesciamento di prospettiva che ne fa non un’impresa di colonizzazione dell’inconscio da parte della coscienza, un rafforzamento dell’Io alle spese dell’estraneità che lo abita, «un’opera di civiltà, come ad esempio il prosciugamento dello Zuriderzee» (Freud 2012, 489), bensì, nella misura in cui l’analisi comporta una certa tecnica di smascheramento che tiene infaticabilmente dietro agli alibi del soggetto, una ricerca di quella «verità liberatrice» che «non è quella di una legge superiore» ma «una verità particolare» la quale «si presenta per ciascuno nella sua intima specificità con un carattere di Wunsch imperioso» (Lacan 2008, 28-29). Il vero desiderio, insomma dell’analizzante. Perciò Lacan afferma

Questo Ich, infatti, che deve avvenire là dove Es era, e che l’analisi ci insegna a misurare, non è altro che quello di cui abbiamo già la radice nell’io (je) che si interroga su ciò che vuole. Esso non è solo interrogato, ma mentre avanza nella sua esperienza, si pone tale interrogativo, e se lo pone proprio rispetto a degli imperativi spesso estranei, paradossali, crudeli propostigli dalla sua esperienza morbosa (2008, 10).

Così, con l’andamento circolare che caratterizza il Seminario VII, dopo quell’immenso détour che passa per l’interpretazione dell’Entwurf del 1895, la dialettica tra principio di piacere-principio di realtà-pulsione di morte, lo strutturarsi del campo di das Ding, la Cosa nel suo rapporto con la sublimazione e con l’oggetto, l’amor cortese come anamorfosi, il sadismo di Kant e il kantismo di Sade quale cifra della paradossalità del godimento, il tragico fulgore di Antigone, quell’apparente digressione, dunque, che assume la forma di un lungo periplo attorno al vuoto centrale di das Ding, tutta la questione dell’etica della psicoanalisi si riduce – ed è forse poco? – alla domanda «avete agito conformemente al desiderio che vi abita?» (Lacan 2008, 364).

Una domanda, questa, che esprime tutto lo iato che sussiste tra la prospettiva della psicoanalisi e quella funzione che Lacan chiama il «servizio dei beni» – tema privilegiato della riflessone sull’etica da Aristotele a Bentham – perché nell’analisi non ne va né di una coincidenza tra il bene e il piacere, negata dalla condizione di quell’$ che è il soggetto dell’inconscio, né di una rettifica del rapporto tra il desiderio e la dimensione sociale dei beni, «beni privati, beni di famiglia, beni della casa, e altri beni ancora che ci sollecitano, beni del mestiere, della professione della città» (Lacan 2008, 351). Pensare che un’analisi di successo si riduca al raggiungimento di «una posizione di agio individuale», il «farsi garante» da parte dell’analista «che il soggetto possa in qualche modo trovare il suo bene anche nell’analisi è una sorta di truffa» (Lacan 2008, 351).

L’analisi, in quanto fondata sull’ipotesi freudiana dell’inconscio, la quale presuppone che tanto il sintomo quanto l’agire per così dire normale dell’uomo abbiano un senso nascosto che il lavoro analitico può scoprire, configurandosi come un «ritorno al senso dell’azione» contiene in sé «la forma embrionale di un antichissimo γνῶθι σεαυτόν» che tuttavia, a differenza di tante sue forme antiche e moderne, dà adito a un’«esperienza tragica della vita» (Lacan 2008, 362 -363). Laddove tragico assume il senso di irrisolto e indecidibile.

Lo si può apprezzare meglio guardando a quel motore della seduta analitica che è il sintomo. Esso coincide sempre con una soluzione di compromesso ad un conflitto pulsionale, con una soluzione quantomai soggettiva e particolare ad una contraddizione, pur sempre risolta nonostante la sofferenza che tale “soluzione” comporta: di fronte a ciò il lavoro analitico interviene non tanto per appianare la contraddizione, ma per portarla alla luce, per consentire al soggetto di riconoscerla come propria e prendere attivamente posto in essa (Zupančič 2018, cfr. 102 sgg.).

È precisamente in questo punto che si percepisce lo scarto tra la prospettiva analitica condensata nel ritorno a Freud di Lacan e tutte le altre prassi psicoanalitiche post-freudiane e, ancor di più, ogni altra forma di psicoterapia cognitivo-comportamentale, uno scarto che deriva da orientamenti etici di fondo tra loro inconciliabili. Se queste ultime si propongono di consolidare le labili forze dell’Io, di portare il soggetto a gestire e amministrare i propri sintomi – si pongono, in breve, dal lato della padronanza – l’analisi di orientamento lacaniano – fondata fin dalle origini sull’approfondimento dell’intuizione freudiana della vasta estensione del soggetto dell’inconscio (je), nella quale l’Io (moi) non è che una tra le varie istanze in gioco, peraltro risultato di una configurazione immaginaria, dunque aggregato di successive identificazioni (Recalcati 2012, 1-10) – passa, come implicito nelle formulazioni precedentemente citate, per una presa di posizione rispetto alla totalità, molteplice, conflittuale, e sempre irrisolta di se stessi.

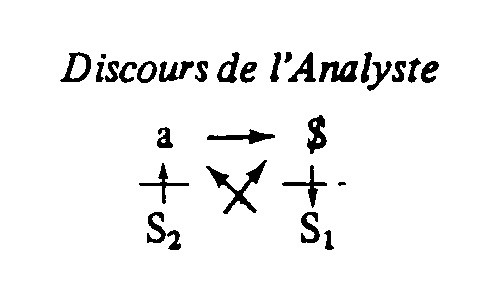

Quanto acquisito finora è espresso, quale attento testimone, dalla formalizzazione del discorso analitico.

In esso troviamo l’oggetto a ad occupare la posizione dell’agente, sostenuto dal significante del sapere che si situa, sotto la sbarra della rimozione, nel posto della verità. Da qui, dalla posizione dell’agente, interpella il suo altro, vale a dire il soggetto barrato, il soggetto dell’inconscio e il tutto sfocia nella produzione di S₁, quel significante, dice Lacan (2011, 86), per cui si possa risolvere il rapporto del soggetto con la verità. Con la verità, è ormai chiaro, discordante, eccedente, talvolta persino inaccettabile del proprio desiderio.

A questo punto parrebbe legittimo chiedersi, che resta qui di antropotecnico? Il quadro finora delineato sembra infatti avvalorare l’idea che la psicoanalisi operi in un territorio, la vasta geografia dell’inconscio, in cui viene negato ogni potere all’influenza dell’abitudine. Il che non deve certo sorprendere. Tuttavia non bisogna dimenticare né la grande elasticità intrinseca al concetto sloterdijkiano di antropotecnica, che permette di sussumere sotto di esso i fenomeni apparentemente più disparati, anche ciò che in prima battuta pare l’opposto di un esercizio, né il fatto, invero piuttosto banale, che la dimensione stessa del setting analitico, il susseguirsi delle sedute, l’instaurarsi del transfert, presuppongono tacitamente l’inscriversi di routines e abitudinarietà, una tacita ripetizione di esercizi da entrambe le parti.

È qualcosa che emerge nella domanda freudiana sulla terminabilità dell’analisi, perché nonostante Freud (1977) ritenga la questione della fine di un’analisi un affare prettamente pratico – legato al raggiungimento di obiettivi minimi quali l’imbrigliamento egosintonico delle pulsioni e il loro farsi permeabili agli influssi che promanano le altre tendenze del soggetto – l’intero testo di Analisi terminabile e interminabile, con la sua insistenza sui problemi e gli ostacoli che si frappongono al termine della terapia, sta lì a dichiarare l’implicita adesione all’idea dell’analisi quale percorso interminabile, interminabile esercizio, incessante prodursi di Costruzioni nell’analisi – come recita il titolo del breve articolo coevo – le quali peraltro, nella loro provvisoria precarietà, esprimono tutta la refrattarietà della teoria come della pratica analitiche a una chiusura definitiva. A quella chimera, dunque, che è la «liquidazione permanente di una richiesta pulsionale» (Freud 1977, 31).

Certo, tornando all’etica della psicoanalisi proposta da Lacan, è innegabile la presenza in essa di una certa disposizione dionisiaca, come di un certo determinismo rispetto alla presa del significante su di noi (Benvenuto & Lucci 2014) ma è altrettanto innegabile – e qui si trova uno spiraglio di libertà – che «possiamo cambiare la nostra posizione soggettiva rispetto a quel che siamo» (Benvenuto & Lucci 2014, 105).

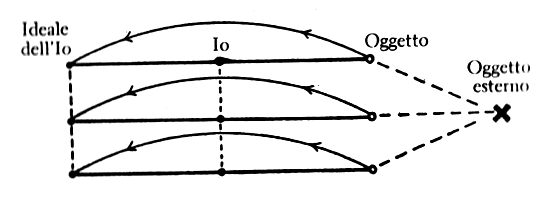

Si diceva che quell’Io che noi siamo, o meglio, quell’Io che è parte di noi e con cui noi tendiamo esclusivamente ad identificarci, altro non è che un aggregato di identificazioni, legato al registro dell’immaginario e alle dinamiche di alienazione narcisistica che pertengono, inevitabili, all’esperienza di ciascuno. Ed è proprio a questo livello che si manifesta un’altra possibile accezione della psicoanalisi intesa antropotecnicamente, cioè il suo configurarsi come pratica di critica gestione delle nostre identificazioni. In questo campo infatti – campo in realtà più esteso delle sole dinamiche identificatorie, perché bisogna sempre ricordare come il campo della libido dell’Io, delle identificazioni e dei rapporti tra Ideal-Ich e Ich-Ideal, sia in realtà un continuum del quale i fenomeni dell’innamoramento, degli investimenti d’oggetto e della libido oggettuale, sono l’esatto rovescio speculare – si può rintracciare il secondo lato della definizione sloterdijkiana di antropotecnica, l’incremento dell’immunità del soggetto.

Ma da che cosa è utile che il soggetto diventi immune? Dalle proprie identificazioni o, il che è lo stesso, dall’illusione della propria consistenza, della propria monolitica unità, che il lavoro analitico spazza via mostrando al soggetto il suo essere attraversato dal discorso e dal desiderio dell’Altro, da un’eccentricità che deborda il suo semplice identificarsi con un significante – «penso dove non sono, dunque sono dove non penso» (Lacan 2002, 512). Ma anche dalla dimensione fantasmatica, anch’essa in fondo ineliminabile, dell’esperienza amorosa, rispetto alla quale Lacan, con il consueto stile gnomico non privo di ironia, sembra dire l’ultima parola sentenziando – non c’è rapporto sessuale. Non si può porre il rapporto sessuale perché è impossibile, in breve, che due facciano Uno. Si tratta di mettere in discussione, innanzitutto, l’idea che il godimento sessuale – espressione tautologica – si identifichi con l’amore. «Il godimento dell’Altro» afferma Lacan «[…] del corpo dell’Altro che lo simbolizza, non è segno dell’amore» (Lacan 2011, 5). Ma, sotto la lente d’ingrandimento della psicoanalisi, anche il godimento del corpo si sfalda e si pluralizza, sfociando in una miriade di rivoli:

come sottolinea mirabilmente quella specie di kantiano che era Sade, si può godere soltanto di una parte del corpo dell’Altro, per il semplice motivo che non si è mai visto un corpo avvolgersi completamente, fino a includerlo e fagocitarlo attorno al corpo dell’Altro. […] Il godere ha questa proprietà fondamentale, che insomma è il corpo dell’uno a godere di una parte del corpo dell’Altro (Lacan 2011, 23).

Di qui il doppio genitivo implicito nell’espressione godere del corpo in cui si gioca, nel Seminario XX, la distinzione tra il godimento fallico e il suo al di là, la nota estatica del godimento femminile. Si tratta, infine, di mettere tra parentesi quell’idea, cruciale nella tradizione occidentale, per cui amare sarebbe fondersi in un’unità indistinta.

Siamo una cosa sola. Tutti sanno, naturalmente, che non è mai capitato che due facessero uno, ma insomma, siamo una cosa sola. È da qui che parte l’idea dell’amore. È veramente il modo più rozzo di dare al rapporto sessuale, a questo termine che evidentemente sfugge, il suo significato. L’inizio della saggezza dovrebbe consistere nell’iniziare a rendersi conto […] che l’amore, se è vero che ha rapporto con l’Uno, non fa mai uscire nessuno da se stesso (Lacan 2011, 45).

Dopo questa traversata, inevitabilmente parziale, è bene ancorarsi a qualche punto fermo, ben sapendo che ogni approdo non è che un provvisorio punto di partenza. Che cos’è, dunque, la psicoanalisi? La psicoanalisi è quella strana antropotecnica, che ci immunizza – di un’immunità che è essa stessa immune dal sogno illusorio di un’immunità totale e definitiva – dal credere che l’amore e il godimento siano la stessa cosa, che desiderio e godimento coincidano sempre giungendo a soluzione, che l’amore sia fondersi in un’unità inscindibile e cannibalesca, che l’in-dividuo sia realmente tale…immunizzarsi, in fondo, dal fantasma dell’Uno in ogni sua forma, dalla credenza che la sintesi del molteplice nell’unità sia chiusa una volta per tutte.

È quindi assodata l’appartenenza della psicoanalisi al campo dell’etica, nel quale apporta una prospettiva originale, che è in fondo, come notava un osservatore ad essa estraneo quale Foucault (2011, cfr. 26-27), una riemersione di una forma di cura di sé e direzione spirituale interamente focalizzata sui rapporti tra soggetto e verità, sul prezzo che il soggetto paga per dire il vero su se stesso e sull’effetto che ciò comporta. Ed è altrettanto assodato che il tutto si traduca in un saperci fare con le proprie identificazioni. Può tutto questo avere a che fare con una dimensione latamente politica? Occorre rammentare la centralità che Freud attribuisce, in Psicologia delle masse e analisi dell’Io, saggio cruciale perché contiene il nucleo della «dottrina socio-politica della psicoanalisi» (Benvenuto 2021, 10), ai meccanismi identificatori come base della formazione dei collettivi.

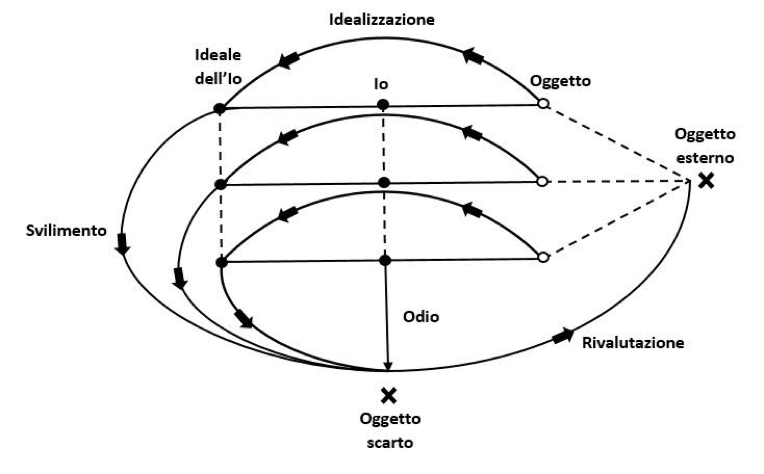

Tale grafico è il risultato dell’enunciazione della «formula della costituzione libidica di una massa», la quale prende corpo quando «un certo numero di individui» è giunto a porre «un unico e medesimo oggetto al posto del loro ideale dell’Io» identificandosi in tal modo «gli uni con gli altri nel loro Io» (Freud 2011, 234-235). I membri di un collettivo, dunque, dal partito fascista allo stesso movimento psicoanalitico, si riconoscono e si amano l’un l’altro in quanto tutti fanno riferimento a quello stesso oggetto esterno, opportunamente idealizzato, che è il capo.

Per Freud infatti non c’è Masse senza capo, perché ogni formazione collettiva rappresenta una regressione, seppur parziale, a quello stadio arcaico di soggezione che Freud indica con il mito dell’Urhorde e dell’uccisione del padre primordiale e che testimonia della «funzione costitutiva del politico rispetto al sociale» (Benvenuto 2021, 55). Ciò equivale a riconoscere, anche pensando agli aggregati umani dichiaratamente più aperti e tolleranti, che «per Freud ogni collettivo è nel fondo fascista» (Benvenuto 2021, 37). E ciò accade anche, come sottolinea Benvenuto (2021) operando una rilettura in chiave lacaniana della Massenpsychologie, quando a unire il gruppo non è tanto un individuo fisico ma un’idea-guida: basta infatti guardare alla formula del discorso del maître per notare come ogni capo individuale sia tale in quanto occupa il luogo del capo, identificandosi con quell’S₁, significante-padrone, identificandosi e facendosi identificare con una visione statuaria di sé che rimuove il suo essere dotato d’inconscio, attraverso un’operazione che ricorda la kantiana sussunzione del molteplice della sensibilità sotto la categoria che, a priori, chiede riempimento.

Che dire, dunque? Se è implicita nella psicoanalisi la possibilità di una prassi di disinnesco, attraverso esercizi reiterati di affinamento dello sguardo critico, delle proprie identificazioni – di cui le identificazioni politiche sono una parte preponderante – è allora giustificato un uso mediatamente politico della stessa. Mediatamente perché la psicoanalisi, figlia dell’età delle democrazie liberali, è quel legame sociale sciolto da ogni altro legame sociale, nella dimensione a tu per tu tra analizzante e analista, che consente di rimettere in scena sempre di nuovo il dramma originario del parricidio, dell’emersione della psicologia individuale dal magma della psicologia collettiva, emancipando così il soggetto dai rapporti densi e immediati della Gemeinschaft e introducendolo in quell’ambito, forse un po’più freddo e dominato dalla mediazione tra istanze contrapposte che è la Gesellschaft (Benvenuto 2021). Si può così insegnare al soggetto a stare in guardia – a immunizzarsi, sempre nel senso di un’immunità mai garantita fino in fondo e perciò bisognosa di un esercizio interminabile, dall’essenza fascista di ogni collettivo. E a immunizzarsi, ancora, da tutta una serie di dinamiche, quantomai attuali, spiegabili attraverso quell’integrazione alla Massenpsychologie freudiana che è il diagramma del circolo dell’alienazione politica proposto da Benvenuto (2021).

Se l’immagine ideale del capo-S₁, nel corso del processo di idealizzazione, tende sempre a scindersi espellendo da sé il suo contrario, l’anti-ideale come oggetto-scarto su cui si riversa l’odio e l’aggressività che contribuisce a tenere unito il collettivo, coalizzato contro ogni possibile nemico esterno o interno, ecco che si presenta la possibilità, per tramite della psicoanalisi, di una profilassi da ogni inevitabile dinamica settaria, da ogni nazionalismo, sovranismo e populismo…da tutti quegli -ismi che, nel dibattito pubblico come in quello accademico, contribuiscono a irrigidire e polarizzare la discussione sfociando in una triste «miseria identitaria» (Benvenuto 2021, 121). Una contrapposizione, insomma, tra posizioni identitarie dimentiche della loro labile natura immaginaria e del loro essere, come tutti, soggetti dell’inconscio – dimenticanza, questa, che quella strana antropotecnica che è la psicoanalisi, in quanto ci insegna qualcosa sul politico, può contribuire a colmare.

di Luca Valsecchi

Bibliografia

Benvenuto, S. (2021). Soggetto e masse. La psicologia delle folle di Freud. Roma: Castelvecchi.

Benvenuto, S. & Lucci, A (2014). Lacan oggi. Sette conversazioni per capire Lacan. Milano-Udine: Mimesis.

Foucault, M. (2011). L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982). Trad. it. di M. Bertani. Milano: Feltrinelli.

Freud, S. (1977). Analisi terminabile e interminabile. Costruzioni nell’analisi. Trad. it. di R. Colorni. Torino: Bollati-Boringhieri.

Id. (2011). Psicologia delle masse e analisi dell’Io. Trad. it. di E. Panaitescu. Torino: Bollati-Boringhieri.

Id. (2012). Introduzione alla psicoanalisi. Trad. it. di M. Tonin Dogana & E. Sagittario. Torino: Bollati Boringhieri.

Lacan, J. (2002). L’istanza della lettera dell’inconscio o la ragione dopo Freud. In Scritti (I). A cura di G. Contri. Torino: Einaudi.

Id. (2008), Il seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi (1959-1960). A cura di A. Di Ciaccia. Torino: Einaudi.

Id. (2011). Il seminario. Libro XX. Ancora (1972-1973). A cura di A. Di Ciaccia. Torino: Einaudi.

Recalcati, M. (2012). Jacques Lacan. Desiderio, godimento, e soggettivazione. Milano: Raffaello Cortina.

Sloterdijk, P. (2010). Devi cambiare la tua vita. A cura di P. Perticari. Milano: Raffaello Cortina.

Zupančič, A. (2018), Che cos’è il sesso? Trad. it. di P. Bianchi. Milano: Ponte alle Grazie.

-

“La violenza è uno di quei temi che incontrano reazioni scettiche trasversali nell’intero spettro politico” (Butler 2020, p. 11): così si apre La forza della nonviolenza. Un vincolo etico-politico, l’ultimo libro di Judith Butler, in cui le questioni politiche della violenza, del governo e della resistenza vengono rilette alla luce delle recenti teorie di genere e femministe. In seguito agli eventi organizzati dal movimento Black Lives Matter negli Stati Uniti e all’ondata di solidarietà antirazzista che ha attraversato il globo, Butler si confronta con l’individuazione degli attivisti afroamericani come terroristi e agitatori violenti da parte della propaganda conservatrice statunitense e non solo. Ma cosa può dirci una teorica gender riguardo la richiesta di una giustizia radicale che viene avanzata dalle strade e che sfida l’immagine del filosofo imperturbabile e atarassico? Come agire in nome dell’eguaglianza se il contesto istituzionale è necessariamente intrecciato con l’utilizzo della violenza? E in che senso la nonviolenza è la chiave di volta per la comprensione dei fenomeni politici sovversivi?

Per rispondere a tali interrogativi, Butler abbandona una concezione strumentale della violenza, sia essa un mezzo specifico per l’autodifesa o funzionale a un gesto rivoluzionario. Se in quest’ultimo caso la filosofa elabora una critica abbastanza prevedibile riferita all’intenzione e alla durata dell’uso della violenza e al rischio che perseguita ogni techné di divenire autonoma dalla volontà umana (“[…] cosa succede se la violenza sfugge di mano, o se inizia a essere usata per propositi diversi, che eccedono o aggirano le sue intenzioni iniziali?”) (p. 28); la questione dell’autodifesa sembra invece essere l’oggetto di una discussione più stimolante: la messa in uso di un’analisi psico-politica vuole illustrare i posizionamenti individuali nel discorso della violenza come esito di una strutturazione del sé, seguendo un metodo già adottato in La vita psichica del potere (J. Butler 2013, ed. or. 1997). Qual è infatti il sé “difeso in nome dell’autodifesa?” (J. Butler 2020, p. 21), come si determinano la sua struttura e il suo ruolo sociale?

A queste domande si accompagna la convinzione che il concetto di violenza non sia dato una volta per tutte, al contrario, esso è sempre sottoposto interpretazioni che ne manipolano il significato in senso politico. Il modello dello scontro fisico con cui viene fatta coincidere l’azione violenta non ne esaurisce infatti le possibilità di manifestazione, soprattutto nel suo aspetto sistemico. Il termine “violenza sistemica”, che recentemente sembra essere utilizzato con tanta nonchalance quanta vaghezza, viene qui chiarito una volta per tutte: “la violenza è sempre un concetto interpretato. Ciò non significa che la violenza non è nient’altro che interpretazione […]. Al contrario, significa che la violenza si dà sempre all’interno di contesti molto ampi, talvolta in conflitto tra loro, e dunque appare in modo diverso – o non appare proprio – a seconda di come le cornici implicate operano sulla questione” (p. 29). Si tratta cioè di un concetto contestualizzato, che dipende da una struttura politica in oscillazione costante, equivoca e performativa. Questo il fenomeno di fronte a cui ci si trova; o meglio, i fenomeni, dal momento che le strutture di violenza sono molteplici e interpellano i cittadini in maniera diversa.

La proposta critica di Butler si sviluppa su una prima, importante disequazione: che l’aggressività non coincida completamente con la violenza, per cui esisterebbero forme di violenza non aggressiva, ma, soprattutto, forme di nonviolenza aggressiva. Aspetto imprescindibile ai rapporti umani, l’aggressività, come la rabbia e il lutto, sono fenomeni che Butler non è in grado di espungere dalla riflessione filosofico-politica soprattutto in seguito alle recenti proteste contro l’oppressione razziale. L’aggressività, chiarisce Butler, è sempre orientata verso un oggetto e, per questo motivo, costituisce una modalità di articolazione dei rapporti sociali. Ancora di più, poiché essa non si esplica necessariamente nella realizzazione di un’azione violenta, prende consistenza la possibilità di una nonviolenza aggressiva, che consente al contempo una critica alla concezione individualistica del soggetto.

Condividendo i presupposti di una prospettiva piscoanalitica, Butler conduce una critica alla nonviolenza come pratica di difesa dell’individuo a partire proprio da cosa sia un individuo. La tradizione contrattualistica, sia per come fu elaborata da Hobbes, sia nella forma criticata da Rousseau, stabilisce un’omologia fra l’individuo pre-statale e quello assoluto: alla stregua di Robinson Crusoe, l’individuo astratto dal politico vorrebbe essere del tutto capace di provvedere a se stesso, libero e autosufficiente. Tuttavia, il sogno moderno di un individuo autonomo viene infranto con l’emersione di un’alterità che Butler media dalla lettura di Cavarero (A. Cavarero, 2013) e che viene identificata nella figura del genitore che aiuta il figlio a sopravvivere per poi venire spazzato via dalla sua volontà di indipendenza. Facendo il verso alla famosa tesi di Beauvoir, Butler potrebbe affermare che individui non si nasce, ma lo si diventa e, con Lacan, che la dipendenza, dal genitore o dal trotte-bébé che reggono l’infante di fronte alla propria immagine speculare (J. Lacan 1974, ed. or. 1949), è costitutiva dell’uomo. La fine del soggetto liberale, già annunciata da una certa french theory, viene dunque ripresa in questo volume come atto inaugurale della discussione sulla nonviolenza, sia attraverso l’introduzione dell’aggressività come rapporto che costituisce l’individuo legandolo agli altri, sia mediante la decostruzione della fantasia pre-statale nutrita da autori come Hobbes e Rousseau. Il problema dell’uso della violenza come strumento di autodifesa è quindi aggirato, proprio perché il “sé” che si vorrebbe difendere in realtà esiste solo in una molteplice relazione con gli altri.

Tuttavia, l’argomentazione di Butler fa un passo in avanti, includendo anche le dinamiche di autodifesa dei gruppi. In questo caso, l’uso della violenza viene giustificato se a rischio sono comunità riconosciute nella loro somiglianza al proprio sé, per esempio se a essere minacciati sono la famiglia, gli amici o il clan a cui il singolo appartiene. Ci troviamo di fronte a un ragionamento paradossale che viene illustrato come una doppia interdizione: all’interno del clan, tra i membri del gruppo, vige il divieto all’uso della violenza, ma la forza di tale interdizione ritorna una seconda volta come imperativo di uccidere nel caso in cui una minaccia esterna si rivolga a uno dei membri del gruppo; in altri termini, la violenza è consentita solo verso l’esterno, nell’eventualità che a rischio sia un gruppo in cui il sé si riconosce ed è giustificata, in ultima analisi, dallo stesso argomento per l’autodifesa individuale. La prospettiva sarebbe allora quella di una guerra tra gruppi, entro cui la violenza viene proibita, ma fra cui l’uccisione viene permessa: una dinamica psichica che limita la nonviolenza a un ristretto gruppo di individui riconosciuti come simili.

Proprio sul concetto di riconoscimento, quindi, si deve riarticolare una nuova pratica globale (e non gruppale) della nonviolenza: l’argomentazione di Butler diventa tanto più stringente quanto più si considera la realtà delle minoranze razziali o di genere. Esse vengono infatti identificate come “altri” nel discorso pubblico, secondo una demografia che non li riconosce nel sé collettivo, impedendo l’accesso alla protezione offerta da una politica dell’autodifesa. Tale disconoscimento fa tutt’uno con la svalutazione della dignità di lutto: i gruppi che indichiamo come minoranze sono tali perché la loro scomparsa o eliminazione vengono ritenute un prezzo adatto al mantenimento dell’ordine sociale, dal momento che le loro vite sono spendibili e indegne di essere piante. La possibilità di una pratica della nonviolenza aldilà della retorica dell’autodifesa, tanto individuale quanto collettiva, si basa al contrario sul riconoscimento che la perdita di ogni vita conta, non già per un suo intrinseco valore, bensì per la globalità delle relazioni che essa chiama in causa. Riconoscere che la presenza o l’assenza di un individuo fa la differenza diventa il marchio di una nuova obbligazione globale alla nonviolenza.

In quest’accezione, precisando quanto detto sul ruolo dell’aggressività nella nonviolenza, Butler afferma che la dinamica aggressiva è ciò che lega i soggetti in un rapporto tanto ambiguo quanto vincolante. Tale ambiguità è però anche la fonte del riconoscimento della vulnerabilità dell’altro, che mi sta davanti come oggetto potenziale della mia aggressività; poiché, infine, l’aggressività è anche un rapporto che mi struttura come soggetto (analogamente all’inclinazione di cui parla Cavarero o al rapporto speculare di Lacan), allora il legame aggressivo-dipendente è il punto originario da cui si riconosce la grievability di ciascuna vita. Al contrario, il sé che si autodifende violentemente definisce anzitutto ciò che conta come “sé” e con ciò realizza la propria esclusione rispetto a determinati gruppi. Questi ultimi non saranno riconosciuti come adatti a un intervento di difesa e, perciò, non verranno riconosciuti nella loro dignità di lutto, secondo un’ineguaglianza di principio. Da ciò la seconda equazione sulla cui base si regge il libro di Butler: la nonviolenza è difesa dell’eguaglianza il cui indice è la dignità di lutto.

La grievability viene infatti ritradotta nella riflessione di Butler come il dato che denota l’uguaglianza fra individui e gruppi. La sua definizione allude a un orizzonte biopolitico, in cui le vite vengono gestite sulla base della loro sostituibilità: la questione della dignità di lutto si sposta dal piano del lutto individuale a quello collettivo e politico, che riguarda quali gruppi meritano di essere difesi (con il rischio riconosciuto ma non veramente affrontato del paternalismo dei cosiddetti “gruppi vulnerabili”). Legare la grievability a forme di gestione della socialità garantisce a Butler un approccio costruttivista: gli individui e i loro posizionamenti sociali sono l’esito della distribuzione della possibilità che le loro vite vengano piante, per cui una determinata vita si posizionerà all’interno del contesto sociale sulla base delle modalità con cui la sua perdita sarebbe elaborata e, più radicalmente, se tale perdita verrà riconosciuta come tale. D’altra parte, il costruttivismo adottato da Butler non si compone di dispositivi omogenei nella gestione effettiva della popolazione; infatti, la dignità di una vita è distribuita eterogeneamente e viene perciò riconosciuta in maniera diversa dai diversi attori sociali, come testimoniano le proteste luttuose delle Donne in Nero o delle Nonne di Plaza de Mayo. Ma soprattutto, la differenza di grievability si dimostra nel suo carattere retroattivo. La tesi della Butler adotta qui un criterio argomentativo ipotetico, per cui una vita è degna di lutto se, nel caso in cui venisse persa, essa sarebbe pianta, ovvero, se la si preserva in quanto insostituibile.

Il rimando alla sostituibilità è un importante punto di svolta: anzitutto, Butler associa l’argomentazione morale (tanto prescrittivista quanto consequenzialista) all’assioma per cui un atto è buono se, anche nel caso in cui sostituissimo soggetto e oggetto dell’azione, esso verrebbe ugualmente compiuto; in questa prospettiva, Butler argomenta a favore di una fondamentale implicazione della fantasia di sostituibilità nel ragionamento morale, per cui solo grazie all’immaginazione si riesce a determinare quanto un’azione possa essere buona o cattiva. Tuttavia, è anche la “sostituibilità reciproca a contribuire alla costruzione di un mondo che conduce verso una violenza maggiore” (J. Butler 2020, p. 115), per esempio, se si considera la vita di un gruppo sociale sostituibile.

Per evidenziare la centralità della fantasia nella discussione etico-politica, Butler analizza il discorso sulla sostituibilità attraverso la psicoanalisi, questa volta di Klein. Con il modello di relazione madre-figlio messo a punto dalla psicoanalista austriaca, Butler individua nella sostituibilità un processo di fantasmagorizzazione per cui il seno materno viene in un solo momento individuato come oggetto di affezione e oggetto di aggressività, determinando al contempo la volontà da parte del bambino di preservarlo (in virtù del riconoscimento che la sua distruzione annienterebbe entrambi in un solo gesto) e di eliminarlo (poiché solo in questo modo sarebbe possibile realizzare un’autonomia totale e fantastica) (M. Klein e J. Riviere 1969, ed. or. 1953). Si tratta di un’“insopportabile dipendenza […] al punto da dar luogo a una furia omicida che, se fosse messa in atto, data la loro reciproca dipendenza, li abbatterebbe entrambi contemporaneamente” (J. Butler 2020, p. 132). Ma proprio da questo fastidio ontologico che l’individuo prova nei confronti di ciò da cui non può che dipendere e che vorrebbe comunque distruggere si genera uno strano legame basato sul senso di colpa. Lungi dal definire la colpevolezza come una dimensione che isola l’individuo nella propria intimità, secondo Butler il senso di colpa è l’occasione per una riarticolazione del legame sociale. Posto che il significato della sostituzione interdipendente come inteso da Butler sia equivalente all’identificazione del seno nella riflessione di Klein, allora la differenziazione fra “io” e “altro” diventa estremamente sfumata, se non impraticabile: “nell’incontrarti, incontro anche me, ma anche te, a duplicare la mia rovina; e io non sono solo me, ma anche lo spettro che ricevo da te, mentre sei alla ricerca di una storia diversa rispetto a quella che hai avuto fin qui” (p. 137).

Socialmente vincolato dal senso di colpa per un’aggressività che, forse un po’ cinicamente, le consente di descrivere l’incontro con l’altro come doppia rovina, la soggettività nonviolenta descritta da Butler risulta non solo attraversata dai fantasmi della psicoanalisi, ma anche dai dispositivi della biopolitica. L’ormai consuetudinario appello a Foucault, consente l’abbozzo di una spiegazione della razzializzazione dei corpi, ricorrendo al contempo a Pelle nera, maschere bianche (F. Fanon 2015, ed. or. 1952): per quanto il richiamo a Fanon nell’ambito della nonviolenza possa perplimere il lettore, la lettura che Butler ne offre sembra soddisfare il bisogno di comprendere la violenza contro i gruppi razzializzati. La definizione di biopolitica come strumento di distribuzione differenziale della dignità di lutto e la descrizione del razzismo come fantasia che condensa e inverte la violenza sull’estraneo minaccioso, tornano utili a Butler per la spiegazione tanto del razzismo statunitense contro la comunità afroamericana quanto di quello europeo contro i migranti transnazionali, dal momento che entrambi fenomeni descrivono il proprio oggetto di violenza come nemico che, fantasticamente, potrebbe distruggere l’identità della comunità o dello Stato.

L’utilizzo del testo di Fanon, in cui la violenza è cruciale per la liberazione dal governo coloniale, sembra cozzare con la tematizzazione di una pratica nonviolenta globale. Tuttavia, la descrizione della violenza razzista, fornita da Fanon e ripresa da Butler, spiega che la significazione di determinati atti di rivolta come violenti può essere l’esito di una serie di fantasie persecutorie e proiezioni paranoiche: la stessa guerriglia anticoloniale sembrerebbe essere sottoposta alla logica per cui qualsiasi iniziativa volta a destituire la violenza del potere viene censurata in quanto violenta. Al contempo esplicativo ed esemplare, il testo di Fanon, indicherebbe che il monopolio statale della violenza si compone di un’intera episteme e, contemporaneamente, ne illustrerebbe gli effetti, diventando un “testo ostile”: “[…] la critica della guerra viene presentata come un sotterfugio, un’aggressione, una forma dissimulata di ostilità. La critica, il dissenso e la disobbedienza civile vengono costruiti come attacchi alla nazione, allo stato, persino all’umanità. […] Tutte le posizioni, in altre parole, per quanto dichiaratamente nonviolente, vengono considerate come permutazioni della violenza […] nell’ambito di un’episteme governata da una logica rovesciata e paranoica” (J. Butler 2020, p. 199).

Ed è proprio nella potenzialità di una guerra costante, che viene falsamente ritrovata anche nelle azioni espressamente nonviolente, che l’autrice trova il vincolo etico a un’azione nonviolenta. Proprio perché ogni individuo è sempre capace di realizzare quella distruttività pulsionale che eliminerebbe l’altro da cui al contempo dipende, diventa allora necessario comprendere perché non dobbiamo dare adito a tale impulso di morte. L’ultimo Freud conclude la riflessione di Butler sulla nonviolenza attraverso il concetto di Todestrieb alla luce in particolare dello scambio epistolare con Einstein (A. Einstein, S. Freud 1979, ed. or. 1915) e di Lutto e melanconia (S. Freud 1977, ed. or. 1917), di cui l’autrice si è già servita nel famoso Questione di genere (J. Butler 2013, ed. or. 1990) e nel già ricordato La vita psichica del potere. Dall’analisi del corpus dell’ultimo Freud, la cui disomogeneità crea non pochi problemi ai teorici queer, Butler deriva una visione forse troppo manichea, per cui il principio di morte si oppone al principio erotico, poco importa che ne sia una dimensione interna o esterna: “[…] ‘amore’ (parola con cui Freud si riferisce sempre a ‘Eros’) nomina soltanto uno dei poli dell’ambivalenza emotiva. C’è l’amore e c’è l’odio. L’amore, dunque, o nomina la costellazione ambivalente di amore e odio, oppure è un polo della struttura binaria amore/odio” (J. Butler 2020, p. 218).

In questo senso, Butler presta effettivamente il fianco a una critica della più recente svolta antisociale nella teoria queer, in cui è il sessuale a entrare come protagonista nella struttura erotica presentandone anche gli aspetti più sado-masochisti e ripugnanti. Tuttavia, tale distinzione binaria consente all’autrice di fornire un’efficace interpretazione del processo di elaborazione del lutto come occasione politica. Se nel testo di Freud il percorso ordinario e quello patologico del lutto non sono distinguibili in maniera netta, ciò non impedisce alla filosofa di affermare con sicurezza che due sono le tendenze della malinconia, cioè della risposta alla perdita d’oggetto erotico: da una parte troviamo l’autorimprovero che il Super-Io conduce verso l’Io, dall’altra invece la mania, che porta a una disidentificazione dell’Io da se stesso. Nel primo caso, infatti, il Super-Io interiorizza l’oggetto perduto punendo l’Io per la sua perdita e, per questo motivo, la dinamica freudiana si arricchirebbe di un elemento superegoico che, accecato dal principio distruttivo, tende ad annichilire l’Io stesso (qualificandosi come una “coltura pura della pulsione di morte”) (p. 223). Ma è il secondo aspetto, quello maniacale, che Butler sottolinea con particolare originalità: nella mania, l’Io tenta di disidentificarsi, di staccarsi da sé e di fissarsi su un oggetto altro in maniera da sopravvivere in una dimensione dove la realtà perde i suoi chiari connotati. Questa spinta verso l’alterità e il differimento da sé viene interpretata da Butler come una forma di resistenza psichica alle tendenze suicide del Super-Io e, in questo senso, come il punto di partenza di qualsiasi analisi di una resistenza per defezione alla violenza: portando a compimento quel lavoro di decostruzione del sé che viene protetto nell’auto-difesa, Butler afferma che

Se il Super-Io assurge a unico controllore della distruttività, questa non può che tornare indietro al soggetto, mettendo in pericolo la sua esistenza. Nella melanconia, infatti, l’ostilità non viene esternalizzata e l’Io diventa il bersaglio di un’ostilità potenzialmente omicida, il cui potere è tale da distruggere la vita dell’Io e l’organismo stesso. La mania, al contrario, introduce in questo quadro un desiderio irrealistico di esistere e persistere, che non è fondato su una realtà percepibile e non ha alcuna possibilità di esserlo nell’ambito particolare regime politico […]. La mania può introdurre un vigoroso “irrealismo” in quelle forme di solidarietà che mirano a rovesciare i regimi violenti, insistendo, contro ogni probabilità, su un’altra idea di realtà (pp. 230-231).