-

Trisha Brown risponde in un’intervista: «La relazione sempre aperta tra regole ed espressione, stasi e dinamismo, vincolo e libertà. È un rovesciamento in cui il live precede e determina la coreografia».

-

Il danzatore performer nell’epoca contemporanea

Filosofia e danza / Febbraio 2023...Da loro impara il saggio Allora lo zoppo salterà come un cervo

che deve a questo mondo aver paura (Isaia, 35:6)

del tumulto e del moto;

d'un ombra che passa ebbro, poi per sempre

sconta l'uomo il castigo

d'aver voluto muoversi

(Charles Baudelaire, I Gufi)

Dovevano disporre di una tavolozza di colori, di gesti e di emozioni ancora in costruzione, i primi membri della comunità che corsero a imprimere la sensazione di un salto. E poi, era stata una prima volta o già la ripetizione di una ripetizione di quel gesto che li portò a trascriverlo sulla parete? Forse il bisogno (psico) fisico di addomesticarlo guardandolo in faccia, di rilasciare quell'energia furente che dava l'uscita per la caccia? Il tentativo di fermare quel momento, l'attimo in cui la corsa diventava uno slancio, una sospensione, un salto, e trasferirlo poi da un corpo a una superficie. Ma che sensazione provarono in quel momento? Il cuore doveva battere all'impazzata, il respiro pulsante, i muscoli eccitati nell'atto di sentire il proprio corpo che “imparava” le distanze infilandosi tra altri corpi animali, lungo corridoi di tronchi d'albero, gettandolo poi in una rincorsa dentro spazi aperti. Forse era a quel punto che arrivava il salto. Un momento privilegiato di sospensione, che staccava per un attimo i piedi da terra. Ci sono voluti millenni e vari cambi di tecnologie, fino alla poetica cronofotografia di Étienne-Jules Marey (non a caso fisiologo e cardiologo, prima di tutto), e Eadweard Muybridge, per raccontare fino in fondo quale meravigliosa complessità esista dentro quel movimento. Ma ciò che mi interessa di più è immaginare cosa provarono in quel momento quei primi saltatori/cacciatori: era già un esercizio estetico? Un intermezzo tra un passo e l'altro, in cui la testa percepì l'ebbrezza di sentirsi ancora più in alto, le gambe il desiderio di distendersi ancor di più per raggiungere un punto lontano, mentre il soggetto stesso si osservava agendo?

La danza classica riuscirà a tradurre quel momento, millenni dopo, in uno dei suoi passi più sublimi, il grand jeté. Puro slancio nello spazio, privo ormai di ogni azione di caccia se non il mantenere la forza e la grazia del corpo del danzatore/danzatrice in aria per attraversarlo.

C'è un momento magico dentro ogni salto che facciamo. I bambini lo sanno bene, così come i danzatori, gli atleti, le persone felici. Ognuno prepara quel momento a modo suo. Perché quando siamo felici viene quasi spontaneo saltellare, lanciare il proprio corpo in aria, godersi quel momento di sospensione che assomiglia alla traccia che rilascia una stella cometa. Coda di cometa, così la chiamava Husserl: continuo presente che si porta dietro una coda di cometa di ritenzioni che gli aderiscono strettamente. Come un vestito.

Quando siamo rimasti chiusi nelle nostre case durante i mesi più complessi del Covid, nel 2020, è avvenuto qualcosa di inaspettato. Danzatori, performer, filosofi si sono collegati on line per condividere le proprie pratiche. Si trattava di allenare una resistenza. Di re-imparare a vivere il nostro quotidiano all'interno di quelle che erano le nostre abitudini più prossime, ovvero le mura di casa nostra. Per alcuni, erano mura quasi sconosciute, per altri mura soffocanti. E così ci siamo collegati, in tanti, tra luoghi e mondi vicini e lontani.

Durante una pratica online di Dance Well, progetto di danza che coinvolge anche persone con il Parkinson, ho chiesto a tutti i partecipanti di saltare. Di fare o immaginare un salto. Quasi tutti ci trovavamo davanti a una finestra. O davanti a un muro. Attorniati da una piantina. Era una richiesta che avevamo fatto insieme a Gaia Giovine, un'ape operaia della filosofia, come ama definirsi, Elena Cavallo e Lucia Guarino, danzatrici.

Ha preso così forma questa restituzione, letta dalla voce di Stefania Ressico.

Per raccontare quali siano i tratti del pittore della vita contemporanea, Charles Baudelaire evoca una figura singolare, che si firma solo con le iniziali, C.G. Ciò che interessa al signor G, è la pura osservazione di quel che gli accade intorno. Il modo di muoversi delle persone, i loro tratti, abitudini, quei piccoli cambiamenti che intercorrono tra uno spazio e l'altro, tra un luogo e l'altro. (Nel linguaggio della danza è ciò che ha a che fare con la coreografia: ovvero, un certo modo di muoversi nello spazio e nel tempo).

Per questo, per definirlo, Baudelaire usa la parola cosmopolita, uomo di mondo, anziché artista. Perché tutto il mondo gli appartiene, lo incuriosisce. Ma ha bisogno di un'altra immagine ancora, e questa gli viene dal celebre racconto di E. A. Poe, L'uomo della folla.

E' la storia di una convalescenza. Dietro il vetro di un caffè, troviamo un convalescente che, riprendendo le proprie energie, osserva curioso e avido di vita il muoversi della folla. Tutto attira la sua attenzione, ed è come se si accorgesse per la prima volta di ogni dettaglio. A tal punto che, a un certo punto, si getta fuori dal caffè per inseguire uno sconosciuto. All'interno di questo profilo che Baudelaire va disegnando compaiono parole prettamente fisiologiche e poetiche: la convalescenza è come un ritorno all'infanzia. Il convalescente possiede in sommo grado, come il bambino, la facoltà di interessarsi alle cose. Vede tutto in forma di novità. Di più. Ciò che lo rende così contemporaneo è quella scossa nervosa, più o meno intensa, che si ripercuote sin nel cervelletto. Possiede una sorta di infanzia ritrovata per un atto di volontà. Con quell'occhio fisso e animalmente estatico dei bambini di fronte al nuovo.

Per definirlo ancor di più Baudelaire azzarda altre due parole. E' dunque un dandy? Non proprio. Un filosofo? Forse, se riesce a fare i conti con l'istinto metafisico della categoria. E' certamente un flâneur, ma non lo dice. Quasi due secoli dopo, potremmo aggiungere anche un'altra possibilità. E' forse un danzatore? Un performer? Un coreografo?

Così come potremmo aggiungere altre parole e sensazioni, “digerite” dai Situazionisti dal 1957: psicogeografia, spirito di scoperta, disorientamento dei riflessi abituali. Cartografia rinnovata. Détournement. Deriva.

Quando il sociologo Chombart d Lauwe nel suo studio su: Paris et l'agglomération parisienne, metteva in luce la quasi immutabilità del percorso quotidiano di un cittadino medio, a cominciare dalla vita di uno studente, il cui percorso si riduceva a un triangolo di dimensioni ridotte, senza fughe, i cui tre vertici erano: l'Ecole des Sciences Politiques, il domicilio della ragazza e quello del suo professore di pianoforte, non dava drammaticamente ragione a Baudelaire, ai Situazionisti, circa il bisogno di rinnovare i sensi? Di re-interrogarli dentro le loro abitudini quotidiane?

Forse non tutti sanno che è proprio quello che da decenni la danza e la performance stanno provando a fare.

Immaginate di prendere 8 danzatori, diceva il grande coreografo Merce Cunningham, per spiegare che cosa era la complessità che la danza moderna stava portando dentro il Novecento. Dunque, prendete 8 danzatori e incominciate a creare una situazione in cui ciascuno si comporta come un solista. Immediatamente, rispetto al tradizionale corpo di ballo che si muove insieme, vi accorgerete che state già creando un tipo diverso di complessità. Ora, ritornate per un attimo al tradizionale corpo di ballo con 16 danzatori che si muovono insieme e simmetricamente a destra e a sinistra della scena. E vi accorgerete con che facilità e letizia il vostro sguardo li seguirà da un lato all'altro. Ora, provate a introdurre una piccola modifica: una serie di 8 danzatori andrà a destra e un'altra serie di 8 a sinistra; ciascuno dei due gruppi inizierà poi a eseguire dei movimenti diversi dall'altro gruppo. Vedete che la situazione incomincia a farsi più imprevedibile. Aggiungiamo un'ulteriore complessità. Degli 8 danzatori a destra, 4 inizieranno a fare certi movimenti, e i rimanenti 4 altri. E così di seguito anche sul lato destro. Potete intuire fin dove ci si può spingere: ognuno dei 16 danzatori inizia a sviluppare una propria serie di movimenti. State entrando in un grado di complessità differente. Ma, sopratutto, sottolinea, state aprendo il campo a una gamma di possibilità tutte da esplorare. Non finisce qui, insiste Cunningham. Perché il meraviglioso balletto classico ragiona in termini di prospettiva di scena, orientata frontalmente davanti allo spettatore. Cosa succede, invece, domanda Cunningham, se ogni punto dello spazio diventa egualmente interessante? Che si rompe quel codice secondo cui il centro, la piazza potremmo dire in termini architettonici, ma anche politici e sociali, è il punto più importante. Pensiamoci bene, a che cosa tutto ciò comporta: ancora adesso, dopo un'elezione politica, all'interno dello sviluppo economico di una città, osserviamo il centro e la periferia. Ma cosa succede se tutti i punti, se tutte le parti diventano egualmente importanti da esplorare? Benvenuti dentro la grande complessità con cui si interfaccia la danza contemporanea.

Guardavamo fuori dalla finestra per cercare continuamente idee. Osservavamo le persone muoversi, camminare. Chi sono questi flâneurs, che parlano ancora così nel 1960? Un gruppo di coreografi, artisti visuali, danzatori, compositori, filmakers, riunitisi negli spazi della Judson Memorial Church, una congregazione Protestante presente a New York nel Greenwich Village, per una serie di workshops in cui indagano cosa sia la danza. E lo fanno a partire dai movimenti della vita di tutti i giorni: camminare, cadere, correre, alzarsi, rotolare, saltare. Eseguire delle piccole sequenze. Giocare. Sembrano i requisiti immaginati da Baudelaire per il pittore della vita contemporanea. Molti dei loro nomi costituiscono la storia della danza fino ai giorni nostri: Trisha Brown, John Cage, Lucinda Childs (leone d'oro a Venezia nel 2017), Merce Cunningham, Simone Forti, Steve Paxton (leone d'oro alla carriera a Venezia nel 2014), Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg.

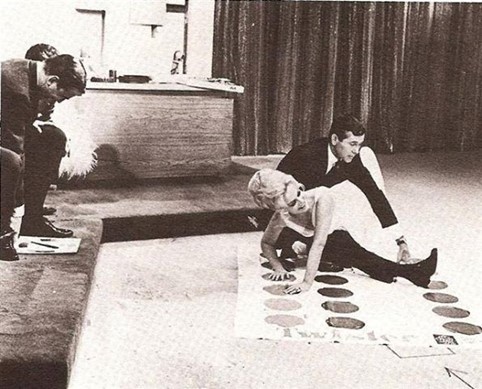

Passando davanti a una scuola elementare, per esempio la Tommaseo di piazza Cavour a Torino, può capitare di imbattersi in un pavimento disegnato dagli stessi bambini, in cui compare una sorta di scacchiera composta da palline allineate dello stesso colore disposte su 4 file: ogni fila ha un colore, giallo, verde, rosso, blu. Ogni fila è composta di 6 palline allineate dello stesso colore. Si tratta di un gioco in cui le regole sono dettate da una voce che “comanda” degli atteggiamenti: appoggia la mano destra su tale pallina, quella sinistra su un'altra, il piede destro su quella di quel colore. E così via. Dentro la scacchiera ci stanno almeno due persone che eseguono i comandi. Gradualmente i loro corpi si trovano a esplorare le posizioni più contorte e impossibili. E, allo stesso tempo, a trovarsi attorcigliati, intrecciati tra di loro.

Il gioco si chiama Twister ed è stato inventato e brevettato nel 1966 negli Stati Uniti, all'interno di uno di quei tanti cosiddetti brainstorming aziendali che da una cosa ne generano un'altra. Reyn Guyer, stava infatti cercando un'idea per promuovere una scatola di lucido da scarpe quando ebbe un'altra idea: un nuovo gioco di gruppo, da giocarsi non sul tavolo ma direttamente sul pavimento. Una sorta di scacchiera in cui le pedine sono i corpi stessi delle persone. Da quel che ne sapeva, non esisteva alcun gioco brevettato in cui i corpi delle persone agissero direttamente da pedine.

Ne fece dunque il prototipo e lo sperimentò con i suoi collaboratori. Ma, mancando di esperienza in quel settore, fece chiamare due esperti del settore: Charles Foley e l'artista Neil Rabens. Rabens propose di aggiungere nelle regole del gioco il fatto di appoggiare anche le mani, e non solo i piedi; mentre Foley propose di inserire 6 cerchi dello stesso colore per ogni fila distribuite su 4 file, in modo che gradualmente i giocatori finissero intrecciati tra loro per muoversi. Il gioco all'inizio prese il nome di Pretzel. Alcuni membri dello staff avevano però dei dubbi: il gioco, su degli adulti, poteva risultare un po' troppo compromettente, specialmente se a giocare erano un uomo e una donna, che si sarebbero trovati attorcigliati tra di loro. E, nel caso la donna avesse una gonna, addirittura con l'uomo che rischiava di finire sotto la sua gonna! Ma vinse la fiducia nell'idea e fu messa in produzione. Ma con un altro nome, Twister. E una frase che lo promuoveva: The Game That Ties You Up in Knots. Il gioco che ti intreccia in nodi.

I timori espressi da alcuni sembrarono all'inizio dargli ragione. I rivenditori, infatti, mostravano un certo imbarazzo nel promuovere, sopratutto sotto le Festività, un gioco che creava una forte promiscuità tra i corpi. E così si valutò l'ipotesi di toglierlo dal mercato.

Ma, prima di farlo, tentarono l'ultima chance. La possibilità di presentare il gioco all'interno della celebre trasmissione americana della NBC's“Tonight Show. La puntata andò in onda il 3 maggio del 1966 e il conduttore Johhny Carson si trovò a giocare a Twister con l'attrice Eva Gabor, famosissima all'epoca.

Il risultato fu un'esplosione di gioia e sensualità, i loro corpi si trovarono intrecciati e in posizioni atipiche esattamente come prevedevano le “regole” del gioco. Che, in realtà, non facevano altro che stimolare delle posizioni e posture diverse dall'ordinario. Facile prevedere il seguito. Da quel giorno la richiesta di Twister invase tutti i negozi.

Se osserviamo il tutto con decenni di distanza, ci accorgiamo subito di un fatto. Che ancora una volta hanno vinto i bambini. Il gioco è presente, per loro, davanti alle scuole, negli spazi adepti al gioco dei parchi. Talvolta è addirittura improvvisato. Come un piccolo détournement. Ma mai, vediamo un adulto giocarvi. Troppo scomode e diverse dall'abituale sono le posizioni da esplorare. Quel finire sotto, strisciare, aggrapparsi, provare ad articolare le gambe e le braccia su 4 direzioni diverse, come farebbero certi personaggi di Beckett, è troppo insensato, troppo buffo.

Nei parchi, negli spazi aperti, che sono il grande teatro della vita contemporanea, gli adulti sono quasi sempre seri e misurano tutto: la corsa, i passi percorsi, saltano solo per allenare i muscoli delle loro gambe, salgono e scendono da una panchina ripetendo il copione di un esercizio da fare. La coda della cometa è scomparsa. Ha vinto il ticchettio impeccabile della lancetta dell'orologio. La misurazione. Non esiste gioco, esplorazione, camminate inusuali, cadute, girare su se stessi. E se gli si dicesse che anche questi sono gli ingredienti di una pratica di danza con cui si costruisce una ricerca, una coreografia, forse sarebbe l'unico momento in cui li vedremmo sorridere.

Traducendo il De Rerum Natura di Lucrezio, il poeta Milo De Angelis osservava come uno scrittore, e un poeta in particolare, non scrive ciò che sa, ma comincia a saperlo scrivendo. E lo stesso avviene con una traduzione. Non traduciamo ciò che sappiamo, ma cominciamo a saperlo traducendo.

Quale è la legge “segreta” che sta dietro le nostre abitudini, comportamenti, azioni? E' all'interno di questi spazi, di queste griglie “invisibili” che si sono rifatte le pratiche di danza spuntate in mille modi dal nostro presente per interrogare quel che il corpo fa ogni giorno: ovvero, mettersi in movimento, anche quando sta fermo, come milioni di persone fanno quotidianamente nelle ore lavorative. Che coreografia sta abitando il nostro presente? Ce lo chiedeva già la grande Trisha Brown decenni fa. Ecco il tipo di domanda che proveremo continuamente a porci. Lanciando quasi una sfida e uno stimolo. Un'ulteriore domanda, in realtà. E se dentro quell'albero di genealogie così necessarie per interrogare il nostro presente che filosofi come Giovanni Leghissa ci propongono, fosse necessario provare a rispondere ogni volta attraverso una pratica? Attraverso l'esplorazione di una coreografia, che altro non è se non il rapporto che avviene tra i corpi all'interno dello spazio e del tempo che abitano?

I piedi, i nostri piedi, tornano così a cercare. Prima erano punte, sublime spazio metafisico di distanza tra cielo e terra. Finché, riaffondando dentro il selciato, hanno accettato anche il dialogo con l'orizzontalità, con le cadute, i rotolamenti. Da li, stanno re-imparando a saltare. Al danzatore, al flaneur, al filosofo, al poeta, ai botanici, agli scienziati, agli agricoltori è richiesto questo aspetto mutante di peso, di pressione, di tocco. Questo esercizio di spazio che, tra le persone, prende la forma di una comunità. Tra alberi e piante, e noi, la forma di un nuovo tempo, nuovo perché così antico, un tempo vegetale.

In questo la danza, il movimento tornano ad essere un esercizio filosofico che parte da dove tutto era cominciato: da una domanda.

Ed è quello che proverò a fare, insieme a Gaia Giovine, nelle prossime puntate.

di Emanuele Enria

-

Se riconoscere il superamento del progetto artistico dall’alterità di cause determinanti benché inavvertite sembra ormai essere un luogo comune delle rappresentazioni del fare artistico (si pensi alle diverse teorie di ispirazione divina, a quelle di involontario condizionamento ideologico, alla postulazione dell'esistenza di una logica dell'inconscio), l'implicazione del caso quale causa della produzione artistica non consente di accedere a un'interpretazione dell'opera come manifestazione di determinazioni essenziali, sociali o psicoanalitiche. In altre parole, il riconoscimento di una parte di caso nel processo creativo implica modalità di significanza per le quali l'identificazione di un progetto diventa altamente problematica.

Although acknowledging that any artistic project is necessarily exceeded by the alterity of determining causes is quite a mundane way of representing the artistic fact (one thinks of the various theories of divine inspiration, of involuntary ideological conditioning, of the postulation of the existence of a logic of the unconscious, etc.), the implication of chance as the root cause of a work raises a critical issue since it rules out any interpretation of the work either as a manifestation of a truth that would have been pre-existing in god, or as a social or psychoanalytical determination of the forms produced and interpreted. In other words, the recognition or claiming of a measure of chance seems to imply modes of signifiance for which the identification of a project becomes problematic.

A cura di Benoît Monginot, Stefano Oliva e Sébastien Wit

Scarica PDF

English version

DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/14.2021

Pubblicato: marzo 2021

Indice

INTRODUZIONE

Benoît Monginot, Stefano Oliva, Sébastien Wit - Tra caso e progetto: alea e forme di soggettivazione nelle pratiche artistiche [PDF It]

I. Forma e alea nelle arti performative

Alessandro Bertinetto - (Caso) per caso. La contingenza nell'improvvisazione artistica [PDF It]

Veronica Cavedagna, Alice Giarolo - Il movimento: tutto qui. L’ordine aleatorio delle macchine danzanti [PDF It]

Alberto Giustiniano, Carlo Deregibus - Progetto e ricerca della forma. Dall'aleatorio ai campi di validità [PDF It]

Daniela Angelucci - L’infallibilità dell’improbabile: dipingere, camminare, filmare [PDF It]

Mauro Folci, Stefano Oliva, Guido Baggio - Intervista a Mauro Folci [PDF It]

II. Toccare il codice: processi e alea

Sylvain Reynal - Entre processus stochastiques et métriques d’évaluation : l’IA-créatrice à l'épreuve de l'étrangeté [PDF Fr]

Rodolphe Olcèse - L’image du monde en son infinition. L’aléa dans la pratique filmique de Jacques Perconte [PDF Fr]

Alice Iacobone - The Strategy of Genesis. On the Productive Power of Artistic Iteration [PDF En]

III. Scritture contingenti - caso e letteratura nel Novecento

Jean-Pierre Zubiate - Face au hasard : ouvraisons poetiques au XXe siecle [PDF Fr]

Sibylle Orlandi - Coup de « dé » et « lois du hasard » dans les créations poétiques et plastiques de Ghérasim Luca [PDF Fr]

Sébastien Wit - Hasard et orient au XXe siecle. Les controverses artistiques Boulez / Cage et Queneau / Breton [PDF Fr]

Paulo Fernando Lévano - Decolonizzare la lettura. Indecidibilità nella prosa rioplatense (1960-1969) [PDF It]

IV. Coda: les jeux sont faits

Anne Duprat, Benoît Monginot, Sébastien Wit - « Le hasard ne fait rien au monde – que de se faire remarquer ». Entretien avec Anne Duprat [PDF Fr]

V. Varia: focus su Guillaume Artous Bouvet

Guillaume Artous-Bouvet - Lieu (Artaud, Jabès) [PDF Fr]

Benoît Monginot - Infondatezza di una pratica discorsiva. Su "Poésie et Autorité" di Guillaume Artous-Bouvet [PDF It]

-

La ragione del testo Che cosa si fa quando si fa filosofia?, scritto da Rossella Fabbrichesi ed edito da

Raffaello Cortina (2017), è delineata esplicitamente nella Premessa e si articola significativamente all’interno dell’ambiente da cui prende avvio. Fabbrichesi, all’interno dell’aula universitaria milanese dove svolge la sua professione di insegnante, decide di affrontare i suoi studenti con una domanda spiazzante, nella sua apparente semplicità: “Che cos’è la filosofia?”. A partire da questa domanda, il tema della filosofia – intesa come campo di sapere determinato e, allo stesso tempo, come insieme delle procedure che la pongono in atto – viene dipanato nel corso di quindici capitoli e integrato da alcune riflessioni finali emerse a lezione e successivamente strutturate tramite un lavoro collettivo dell’autrice e dei suoi studenti. Il lavoro di conduzione seminariale, punto di partenza per la nascita del testo, è consistito in un processo di “e-ducazione” in cui l’autrice, limitandosi – a suo dire – a «orientare discorsi che venivano partoriti e circolavano tra gli astanti, alimentandosi negli scambi comuni», ha condotto con sé delle anime «insegnando loro a battere il ritmo del canto corale» (p. xiv) e, richiamandosi al modo originario di fare filosofia, l’ha posto in atto all’interno di quella comunità di studenti che, in poco, sarebbe diventata una comunità di “amici della filosofia”, una comunità di ricerca fondata su una condivisione di interessi e su una radicata volontà di attualizzarli.

Raffaello Cortina (2017), è delineata esplicitamente nella Premessa e si articola significativamente all’interno dell’ambiente da cui prende avvio. Fabbrichesi, all’interno dell’aula universitaria milanese dove svolge la sua professione di insegnante, decide di affrontare i suoi studenti con una domanda spiazzante, nella sua apparente semplicità: “Che cos’è la filosofia?”. A partire da questa domanda, il tema della filosofia – intesa come campo di sapere determinato e, allo stesso tempo, come insieme delle procedure che la pongono in atto – viene dipanato nel corso di quindici capitoli e integrato da alcune riflessioni finali emerse a lezione e successivamente strutturate tramite un lavoro collettivo dell’autrice e dei suoi studenti. Il lavoro di conduzione seminariale, punto di partenza per la nascita del testo, è consistito in un processo di “e-ducazione” in cui l’autrice, limitandosi – a suo dire – a «orientare discorsi che venivano partoriti e circolavano tra gli astanti, alimentandosi negli scambi comuni», ha condotto con sé delle anime «insegnando loro a battere il ritmo del canto corale» (p. xiv) e, richiamandosi al modo originario di fare filosofia, l’ha posto in atto all’interno di quella comunità di studenti che, in poco, sarebbe diventata una comunità di “amici della filosofia”, una comunità di ricerca fondata su una condivisione di interessi e su una radicata volontà di attualizzarli.Attualizzare i contenuti di un sapere che da lungo tempo viene messo in discussione, tanto nei suoi luoghi di tradizionale appartenenza – le accademie – tanto nella quotidianità – luogo di prassi da cui origina la filosofia – interrogandoli nelle sue parti elementari (“Che cos’è la filosofia?”, “Che cosa si fa quando si fa filosofia?”) piuttosto che ribadirli e al fine di strutturarli in un sistema nuovo, sempre ri-organizzato secondo le esigenze della contemporaneità, assume un profondo significato politico; si sceglie di riappropriarsi degli strumenti originari della filosofia, per riabitarne i luoghi, per richiamarne il ruolo di critica e di conseguente produzione creativa e alternativa del reale.

I presupposti del testo, che già dalle prime righe si mostrano articolati secondo due linee principali, una teorica e l’altra pratica, si intersecano per tutta la sua durata e, intrecciandosi intorno alle domande fondanti della filosofia – “Che cos’è?” (il “ti esti?” di socratica origine) e “che cosa si fa?” (il methodos dell’indagine) – generano un continuo rimando di livello tra il conoscitivo e il pratico. I rimbalzi di significato giungono a compiersi, senza mai concludersi per loro stessa natura, nell’Appendice – nominata significativamente L’esercizio della prassi teorica – in cui gli studenti si interrogano personalmente su che cosa fanno quando fanno filosofia, quasi a suggerire al lettore un bilancio del percorso che ha individualmente compiuto lasciandosi suggestionare e coinvolgere dalle riflessioni dei capitoli precedenti. In questo senso, se “Che cos’è la filosofia?” «Non è affatto una domanda rivolta a dei principianti» (p. xii), poiché non segna un’arché, ma anzi, presuppone un arsenale concettuale consolidato a seguito di anni di speculazione, il chiedere “Che cosa si fa quando si fa filosofia?” apre lo scenario a chiunque abbia mai sperimentato una “forza erotica”, nel senso platonico del termine, nei confronti di tutto «ciò che è insolito, stupefacente, difficile e divino» (p.74), a chiunque creda che non esista la filosofia, ma la pratica filosofica e a chiunque veda il proprio godimento alla base della ricerca filosofica potenziato dalla «crescita della ragionevolezza in un’ottica comunitaria» (p.76). In questo senso, coloro che, staccandosi dall’idea della filosofia come formazione originariamente paideutica, intendono l’attività professionale dell’insegnamento come unica e adeguata declinazione dalla formazione filosofica, difficilmente proveranno meraviglia o stupore (per richiamare – come fa l’autrice – le emozioni primarie che tradizionalmente designano i moventi originari dell’interrogazione filosofica del mondo) di fronte alla rassegna di concezioni o di visioni del mondo di filosofi noti che hanno provato, con parole diverse ma con univoca passione, ad attribuire significato alla prassi filosofica.

Considerando però che attribuire significato a una prassi significa anche, tramite interrogazione critica, fondarla trascendentalmente e dotarla di senso, la forza di questo testo consiste nella volontà di indagare il nesso che caratterizza la filosofia come insieme delle dottrine da apprendere e la filosofia come insieme delle prassi che, agite, alterano e modificano il mondo in cui ci orizzontiamo, più che nella padronanza con cui vengono richiamate e fatte dialogare le autorità filosofiche del nostro passato tramite i loro impianti speculativi. Sondare questo nesso corrisponde ad abitare il “limite” di cui parla Foucault e solo la consapevolezza della sua ineliminabile duplicità (Cfr. Amare la duplicità, pp. 57-62) ci farà progredire nella pratica filosofica; indagare un oggetto dirà tanto più sul metodo d’indagine che sulla natura dell’oggetto in sé e, d’altro canto, indagare sé non è altro che mettere in luce la verità in cui abitiamo, con un ricorso inevitabile a ciò che noi crediamo essere la verità. L’esercizio di ginnastica mentale che compiamo quindi su di noi facendo filosofia coincide – a ben vedere – con l’atto di approfondimento verso il reale per come ci si dà e nel suo non poter essere altrimenti, generando un flusso tanto più ininterrotto e dinamico tra etica e conoscenza quanto più diveniamo coscienti che «è la vita che produce la verità, e non la verità che si rivela aspirazione della vita» (p. 38).

di Evelina Praino

-

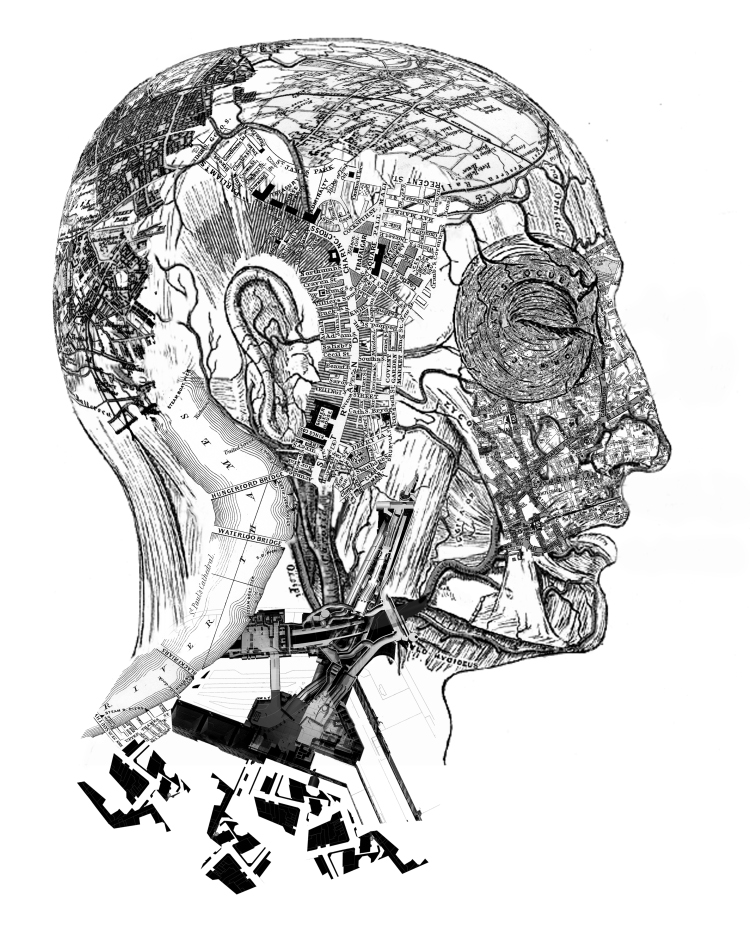

Nello spazio di questa rubrica dal titolo Start Up desidero riflettere su un discorso oggi “nell’aria”, curiosamente tanto in un piccolo paesino della Sardegna quanto in una città mito come New York: il discorso è quello dell’innovazione, della pratica innovativa e del soggetto innovatore. Il discorso, come forse saprete, si dice rivoluzionario: cambierà, dice, letteralmente il mondo. Qui, intendo prendere sul serio il dispiegarsi di queste parole pericolose nello spazio - direbbe Foucault - per comprendere come un discorso, sintomo al contempo di desideri, istanze difensive e mancanze a essere, si faccia corpo. Per fare questo, la rubrica vuole occuparsi della molteplicità di spazi che la materialità di tale discorso richiede, richiama e evoca per e nel suo farsi materia. Una genealogia spaziale dell’innovazione attraverso lo spazio urbano, organizzativo, immaginario e infine, del soggetto che là dove è occupa sempre uno spazio.

Nel corso della rubrica si attingerà alle note del diario etnografico frutto dell’osservazione svolta presso un incubatore d’impresa e spazio co-working milanese nell’ambito del mio progetto di Dottorato in Urban and Regional Development, Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino, attualmente Visiting research student presso The New School, New York.

Contatto: annapaola.quaglia@polito.it

Su gentile concessione dell’artista Daniel Horowitz, alcune immagini di sue opere esposte a New York nelle esibizioni Totem e taboo e Civilization and its Discontents, accompagneranno le puntate della rubrica.

D. B. Horowitz, Lawless Boy, 2016, oil on antique hand-colored engraving

-

Ancora troppo umani. Il postumano di Giovanni Leghissa

Recensioni / Ottobre 2015 Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio.

Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio. -

CRUDELTÀ, SOVRANITÀ, RESISTENZA NELLA PSICANALISI

Longform / Luglio 2015[…] gli Stati generali sono sempre convocati nei momenti critici, quando una crisi politica richiede una scelta, e prima una liberazione della parola in vista di una decisione d’eccezione che dovrà impegnare l’avvenire (Derrida, 2013, p. 56)

Stati d’animo della psicanalisi è il titolo della conferenza tenuta alla Sorbona da Jacques

Derrida nel luglio 2000, in apertura degli Stati generali della psicoanalisi, occasione straordinaria di confronto tra psicoanalisti di tutto il mondo appartenenti alle diverse correnti del movimento psicoanalitico. La conferenza, uscita in Francia nel 2000 (Derrida 2000), è stata pubblicata in Italia alla fine del 2013 dalla casa editrice ETS, nella pregevole traduzione di Claudia Furlanetto, che ha curato il volume arricchendolo con un’agile e chiara introduzione e con un’ampia intervista a René Major, filosofo molto vicino alla psicanalisi di orientamento lacaniano e amico personale di Derrida. È proprio Major a ricostruire la lunga gestazione degli Stati generali, da lui stesso promossi e organizzati con tre anni di lavoro preparatorio, ma concepiti sin dalla fine degli anni Settanta, ai tempi delle dittature in Brasile e in Argentina. L’esigenza più urgente di Major era stata allora quella di denunciare le opacità dei rapporti tra la psicoanalisi e il potere, che andavano dalla complicità vera e propria di alcuni analisti nei crimini commessi dagli apparati di stato, alle azioni dissuasive messe in atto da una parte delle istituzioni psicanalitiche per insabbiare lo scandalo. In seguito lo spazio del confronto si sarebbe ampliato, fino a portare in primo piano la questione del senso politico della psicoanalisi. Alla caduta dei regimi sudamericani non fece infatti seguito un’epoca di pace e rispetto dei diritti umani nel mondo; d’altra parte i primi a violarli erano e restavano in molti casi i cosiddetti baluardi della democrazia, data la presenza della pena di morte in diversi stati americani. Anche in questo caso, le dichiarazioni di denuncia da parte delle istituzioni psicanalitiche rimanevano vaghe, come se, al di là dell’opportunismo, si volesse evitare di assumere una precisa posizione di condanna. Come se la psicanalisi, rispetto al potere – in particolare al potere di far soffrire – dovesse mantenersi a distanza.

Derrida nel luglio 2000, in apertura degli Stati generali della psicoanalisi, occasione straordinaria di confronto tra psicoanalisti di tutto il mondo appartenenti alle diverse correnti del movimento psicoanalitico. La conferenza, uscita in Francia nel 2000 (Derrida 2000), è stata pubblicata in Italia alla fine del 2013 dalla casa editrice ETS, nella pregevole traduzione di Claudia Furlanetto, che ha curato il volume arricchendolo con un’agile e chiara introduzione e con un’ampia intervista a René Major, filosofo molto vicino alla psicanalisi di orientamento lacaniano e amico personale di Derrida. È proprio Major a ricostruire la lunga gestazione degli Stati generali, da lui stesso promossi e organizzati con tre anni di lavoro preparatorio, ma concepiti sin dalla fine degli anni Settanta, ai tempi delle dittature in Brasile e in Argentina. L’esigenza più urgente di Major era stata allora quella di denunciare le opacità dei rapporti tra la psicoanalisi e il potere, che andavano dalla complicità vera e propria di alcuni analisti nei crimini commessi dagli apparati di stato, alle azioni dissuasive messe in atto da una parte delle istituzioni psicanalitiche per insabbiare lo scandalo. In seguito lo spazio del confronto si sarebbe ampliato, fino a portare in primo piano la questione del senso politico della psicoanalisi. Alla caduta dei regimi sudamericani non fece infatti seguito un’epoca di pace e rispetto dei diritti umani nel mondo; d’altra parte i primi a violarli erano e restavano in molti casi i cosiddetti baluardi della democrazia, data la presenza della pena di morte in diversi stati americani. Anche in questo caso, le dichiarazioni di denuncia da parte delle istituzioni psicanalitiche rimanevano vaghe, come se, al di là dell’opportunismo, si volesse evitare di assumere una precisa posizione di condanna. Come se la psicanalisi, rispetto al potere – in particolare al potere di far soffrire – dovesse mantenersi a distanza. -

Martha C. Nussbaum – Persona oggetto

Recensioni / Marzo 2015 Può l’oggettualizzazione essere considerata una parte meravigliosa e inestirpabile della vita sessuale? È questa la spiazzante domanda che Martha Nussbaum si pone in un articolo risalente al 1995, ora disponibile in edizione italiana presso le Edizioni Centro Studi Erickson, dal titolo Persona oggetto. In quell’occasione la filosofa americana si inseriva in un dibattito che trovava quali interlocutrici privilegiate due voci autorevoli e irriverenti del femminismo radicale d’oltreoceano come Andrea Dworking e Catharine MacKinnon. L’oggetto del contendere – mi si perdoni il gioco di parole – consisteva nella ridefinizione di un concetto fondamentale della teoria femminista, per la quale appunto l’oggettualizzazione rappresentava il problema centrale nella vita delle donne – ma anche eventualmente per gli uomini, data la generalità della questione – e contro il quale andava concentrato tutto l’impegno politico. Il testo che qui proponiamo alla lettura tenta di fare chiarezza sul senso del termine oggettualizzazione, non tanto proponendone una definizione chiara ma piuttosto dimostrando la sua ambiguità sia logica che morale attraverso l’esempio fornito da sei estratti di altrettanti romanzi, nei quali sono narrati una serie di comportamenti che oggettualizzano il o la partner sessuale in modi difficilmente giudicabili in maniera univoca. Partendo da Lawrence e Joyce per giungere a Hollinghurst e Henry James, senza dimenticare Playboy e Laurence St. Clair, Nussbaum mostra come la definizione più elementare di tale comportamento, «trattare come un oggetto ciò che in realtà non è un oggetto, ciò che è, di fatto, un essere umano», non renda la complessità di una simile pratica.

Può l’oggettualizzazione essere considerata una parte meravigliosa e inestirpabile della vita sessuale? È questa la spiazzante domanda che Martha Nussbaum si pone in un articolo risalente al 1995, ora disponibile in edizione italiana presso le Edizioni Centro Studi Erickson, dal titolo Persona oggetto. In quell’occasione la filosofa americana si inseriva in un dibattito che trovava quali interlocutrici privilegiate due voci autorevoli e irriverenti del femminismo radicale d’oltreoceano come Andrea Dworking e Catharine MacKinnon. L’oggetto del contendere – mi si perdoni il gioco di parole – consisteva nella ridefinizione di un concetto fondamentale della teoria femminista, per la quale appunto l’oggettualizzazione rappresentava il problema centrale nella vita delle donne – ma anche eventualmente per gli uomini, data la generalità della questione – e contro il quale andava concentrato tutto l’impegno politico. Il testo che qui proponiamo alla lettura tenta di fare chiarezza sul senso del termine oggettualizzazione, non tanto proponendone una definizione chiara ma piuttosto dimostrando la sua ambiguità sia logica che morale attraverso l’esempio fornito da sei estratti di altrettanti romanzi, nei quali sono narrati una serie di comportamenti che oggettualizzano il o la partner sessuale in modi difficilmente giudicabili in maniera univoca. Partendo da Lawrence e Joyce per giungere a Hollinghurst e Henry James, senza dimenticare Playboy e Laurence St. Clair, Nussbaum mostra come la definizione più elementare di tale comportamento, «trattare come un oggetto ciò che in realtà non è un oggetto, ciò che è, di fatto, un essere umano», non renda la complessità di una simile pratica.Complessità che affiora invece in maniera evidente dalle molteplici e stratificate connessioni logiche che intercorrono tra le sette nozioni fondamentali (Strumentalità, Negazione dell’autonomia, Inerzia/Passività, Fungibilità, Violabilità,

Proprietà, Negazione della soggettività) riconosciute quali modalità determinanti nel trattare una persona come una cosa. Spesso infatti, ammonisce l’autrice, usiamo tale termine come un contenitore approssimativo applicando il quale giudichiamo solo uno di questi tratti, benché più frequentemente siano presenti una pluralità di elementi nel suo verificarsi. Dunque per capire che cosa accade e quando si tratta di oggettualizzazione bisogna chiedersi se ciascuna di queste voci sia una condizione sufficiente perché si possa definire un comportamento oggettualizzante. L’analisi che ne segue mette in luce una grande varietà nelle modalità attraverso le quali ci relazioniamo agli oggetti – tra loro molto differenti come una penna a sfera e un quadro di Monet – ma nello specifico mostra che gli elementi che caratterizzano maggiormente il nostro modo di trattare un oggetto sono la considerazione di non autonomia e di strumentalità in quanto moralmente più esigenti. In particolare la non strumentalità risulta determinante nel veder garantita l’umanità altrui kantianamente intesa come fine in sé. Del resto trattiamo i nostri figli piccoli come soggetti non autonomi ma sarebbe riprovevole considerarli come meri strumenti per i nostri scopi. Il rapporto tra autonomia e strumentalità è invece messo in evidenza dalla condizione dei lavoratori e da quella degli schiavi.

Proprietà, Negazione della soggettività) riconosciute quali modalità determinanti nel trattare una persona come una cosa. Spesso infatti, ammonisce l’autrice, usiamo tale termine come un contenitore approssimativo applicando il quale giudichiamo solo uno di questi tratti, benché più frequentemente siano presenti una pluralità di elementi nel suo verificarsi. Dunque per capire che cosa accade e quando si tratta di oggettualizzazione bisogna chiedersi se ciascuna di queste voci sia una condizione sufficiente perché si possa definire un comportamento oggettualizzante. L’analisi che ne segue mette in luce una grande varietà nelle modalità attraverso le quali ci relazioniamo agli oggetti – tra loro molto differenti come una penna a sfera e un quadro di Monet – ma nello specifico mostra che gli elementi che caratterizzano maggiormente il nostro modo di trattare un oggetto sono la considerazione di non autonomia e di strumentalità in quanto moralmente più esigenti. In particolare la non strumentalità risulta determinante nel veder garantita l’umanità altrui kantianamente intesa come fine in sé. Del resto trattiamo i nostri figli piccoli come soggetti non autonomi ma sarebbe riprovevole considerarli come meri strumenti per i nostri scopi. Il rapporto tra autonomia e strumentalità è invece messo in evidenza dalla condizione dei lavoratori e da quella degli schiavi.Questi ultimi due esempi mostrano inoltre che riducendo a mero strumento un altro essere umano, sembra manifestarsi un’automatica tendenza nel produrre altre forme di oggettualizzazione non implicate logicamente dalla prima a causa di un blocco dell’immaginazione. Come se fosse più difficile rendersi conto dell’umanità altrui. Nonostante ciò anche la strumentalità – ci avverte Nussbaum – non risulta negativa in tutti i contesti ma solo quando l’altro viene trattato principalmente o esclusivamente come strumento. Non parleremo infatti di strumentalizzazione in senso negativo qualora usassi la pancia della mia amante come cuscino, a patto di avere il suo consenso naturalmente, ma anche in questa situazione si tratterebbe ugualmente di strumentalizzazione. Ciò che ne emerge è che per determinare un trattamento di oggettualizzazione nei confronti di qualcuno entrano in gioco valutazioni complesse che non si devono limitare all’individuazione di una sola delle nozioni indicate, ma piuttosto distinguere quali di queste si manifestano e in quale relazione si dispongono, con la consapevolezza che prese di per sé singolarmente e fuori contesto non possiedono un carattere intrinsecamente negativo o positivo.

È a questo punto che Nussbaum mostra il suo legame con la teoria kantiana del desiderio sessuale e del matrimonio. La filosofa americana concorda in parte con Kant rispetto all’idea che il desiderio sessuale sia una forza molto potente che contribuisce alla strumentalizzazione delle persone come se fossero cose, mezzi per la soddisfazione dei propri desideri. Nell’atto sessuale – secondo il filosofo tedesco – entrambi i soggetti smettono di considerare l’altro come autonomo e come dotato di soggettività poiché non si domandano più che cosa l’altra persona sente o pensa, protese come sono ad assicurarsi la propria soddisfazione. Al tempo stesso però il forte interesse reciproco di entrambe le parti per la soddisfazione sessuale le spingerà a permettere a se stesse di farsi trattare come cose, farsi cioè deumanizzare per deumanizzare a loro volta l’altro/a. Tale dinamica non presenta connotazioni di genere o asimmetrie gerarchiche di matrice sociale ma è intrinseca all’atto sessuale stesso. La reciprocità diviene dunque elemento rilevatore della natura intrinsecamente ambigua della relazione sessuale, nella quale strumentalizzazione, inerzia, passività etc., possono avere un ruolo positivo a seconda del contesto. «Il contesto è tutto» se affrontiamo un'analisi di questo genere poiché operiamo su di un terreno in cui la psicologia dei particolari individui coinvolti risulta determinante, così come la natura del loro rapporto e le sue dinamiche interne in relazione alle consuetudini culturali nel quale è immerso. Spesso intimi scambi di battute, atteggiamenti e comportamenti tra amanti, se avulsi dalla situazione in cui si verificano o vengono pronunciati, possono essere fraintesi poiché ciò che viene perduto dalla generalizzazione è proprio quella densità significante data dall’interrelazione tra essa e gli elementi che compongono, stratificandolo, il concetto di oggettualizzazione.

A questo livello opera la critica di Nussbaum nei confronti delle posizioni assunte da Dworking e MacKinnon che, se pur fedeli alla visione kantiana dell’incompatibilità tra rispetto e negazione dell’autonomia, della soggettività e strumentalizzazione, non sono disposte a credere che tali negazioni siano intrinseche alla natura stessa del desiderio sessuale, ma fanno pendere l’ago della bilancia interamente verso la socializzazione dell’erotismo in un contesto ricco di gerarchia e dominazione. Ciò impedisce loro di distinguere i differenti aspetti che costituiscono l’oggettualizzazione e che fanno emergere la complessità del desiderio e della sessualità. Questa semplificazione del campo di indagine si riflette soprattutto a livello politico poiché la soluzione addotta per questo stato di cose consisterà in un progressivo disfacimento di tutte le strutture istituzionali che inducono gli uomini a erotizzare il potere. Se pur in parte d’accordo sulla necessità di una profonda riforma sociale e istituzionale, Nussbaum pare meno incline a considerare le istituzioni soltanto in senso negativo; il punto non sembra tanto essere una questione di disfacimento, quanto piuttosto di modifica e riformulazione attraverso la conoscenza di come gli elementi che costituiscono la pratica dell’oggettualizzazione si connettono, interagiscono ed emergono dal contesto.

A questo livello opera la critica di Nussbaum nei confronti delle posizioni assunte da Dworking e MacKinnon che, se pur fedeli alla visione kantiana dell’incompatibilità tra rispetto e negazione dell’autonomia, della soggettività e strumentalizzazione, non sono disposte a credere che tali negazioni siano intrinseche alla natura stessa del desiderio sessuale, ma fanno pendere l’ago della bilancia interamente verso la socializzazione dell’erotismo in un contesto ricco di gerarchia e dominazione. Ciò impedisce loro di distinguere i differenti aspetti che costituiscono l’oggettualizzazione e che fanno emergere la complessità del desiderio e della sessualità. Questa semplificazione del campo di indagine si riflette soprattutto a livello politico poiché la soluzione addotta per questo stato di cose consisterà in un progressivo disfacimento di tutte le strutture istituzionali che inducono gli uomini a erotizzare il potere. Se pur in parte d’accordo sulla necessità di una profonda riforma sociale e istituzionale, Nussbaum pare meno incline a considerare le istituzioni soltanto in senso negativo; il punto non sembra tanto essere una questione di disfacimento, quanto piuttosto di modifica e riformulazione attraverso la conoscenza di come gli elementi che costituiscono la pratica dell’oggettualizzazione si connettono, interagiscono ed emergono dal contesto.L’uso della letteratura assume proprio questo scopo, fungendo all’autrice da laboratorio sperimentale nel quale mettere alla prova la sua proposta e la critica alle sue interlocutrici, analisi questa che lasciamo percorrere al lettore.

di Alberto Giustiniano

-

Riccardo Massa è stato un pedagogista capace di interrogare i problemi educativi con la radicalità propria di uno sguardo filosofico. Il suo libro Cambiare la scuola. Educare o istruire? (Laterza, Roma-Bari 1997) è la testimonianza esemplare di un'attitudine di ricerca in grado di tenere insieme la consapevolezza empirica e vissuta dei sommovimenti di un ambiente – quello scolastico – con la profondità e il rigore concettuale. Non a caso, a quasi vent'anni di distanza dalla sua pubblicazione, quest'opera risulta allo stesso tempo persistentemente attuale e marcatamente inattuale. L'attualità è dovuta all'ampiezza della riflessione di Massa, che esamina i problemi e decostruisce le diverse posizioni del dibattito sulla scuola sviscerandone le implicazioni fondanti, spingendo l'interrogazione fino a mettere in discussione le ovvietà inavvertite, i pregiudizi che occludono l'accesso al terreno di discussione più fertile e vitale. Proprio questa attitudine genuinamente filosofica rende il gesto di Massa altrettanto inattuale, apparentemente poco in grado di interagire con la concretezza dei problemi e con il livello dei temi dibattuti dalla politica e dai media. Eppure il testo, composto da una serie di brevi e dense riflessioni prive di note, si presenta come un “esercizio di pensiero” necessario per intraprendere una trasformazione concreta e rigenerante della scuola.

Riccardo Massa è stato un pedagogista capace di interrogare i problemi educativi con la radicalità propria di uno sguardo filosofico. Il suo libro Cambiare la scuola. Educare o istruire? (Laterza, Roma-Bari 1997) è la testimonianza esemplare di un'attitudine di ricerca in grado di tenere insieme la consapevolezza empirica e vissuta dei sommovimenti di un ambiente – quello scolastico – con la profondità e il rigore concettuale. Non a caso, a quasi vent'anni di distanza dalla sua pubblicazione, quest'opera risulta allo stesso tempo persistentemente attuale e marcatamente inattuale. L'attualità è dovuta all'ampiezza della riflessione di Massa, che esamina i problemi e decostruisce le diverse posizioni del dibattito sulla scuola sviscerandone le implicazioni fondanti, spingendo l'interrogazione fino a mettere in discussione le ovvietà inavvertite, i pregiudizi che occludono l'accesso al terreno di discussione più fertile e vitale. Proprio questa attitudine genuinamente filosofica rende il gesto di Massa altrettanto inattuale, apparentemente poco in grado di interagire con la concretezza dei problemi e con il livello dei temi dibattuti dalla politica e dai media. Eppure il testo, composto da una serie di brevi e dense riflessioni prive di note, si presenta come un “esercizio di pensiero” necessario per intraprendere una trasformazione concreta e rigenerante della scuola.L'esperienza della crisi dell'istituzione scolastica è talmente radicale da rendere necessaria l'apertura di uno spazio di pensiero che vada oltre i discorsi politici e istituzionali, fermi alla superficie del problema. Per intraprendere questo esercizio critico e ricostruttivo occorre sgomberare il campo da una falsa dicotomia, che ha contribuito a impigrire e fossilizzare il dibattito: quella tra educazione e istruzione. Il gioco che vuole contrapporre istruzione e educazione favorisce una a discapito dell'altra: è possibile evidenziare la capacità propria dell'educazione di prendere in considerazione i bisogni dei soggetti che vivono la scuola, la dimensione affettiva e relazionale, a fronte dell'aridità e del nozionismo dell'istruzione; oppure rivendicare la portata emancipatrice dell'istruzione in quanto trasmissione laica di competenze e abilità, di contro al dogmatismo, al moralismo e ai rischi di mistificazione ideologica propri dell'educazione. Tuttavia questa contrapposizione appare in gran parte infondata: l'istruzione, quando si presenta come un mito di emancipazione, ha già in sé un orientamento valoriale, e quindi educativo. D'altro canto la densità concettuale di cui l'educazione è portatrice viene perduta nel concepirla come il tentativo di trasmettere valori, a cui si oppone l'istruzione come pratica che insegna conoscenze e competenze.

Massa riconduce l'etimologia di “educare” a educare, che significa nutrire, allevare. Questa derivazione può essere incrociata con la più nota da educere, che vuol dire “tirare fuori”, connotando così l'educazione come un prendersi cura che conduce via, porta oltre. L'avere cura, l'allevare, comporta uno strappare dal luogo protetto dell'allevamento per condurre all'aperto, nella radura. Educere può così essere accostato a seducere, nel senso dello sviare, del portare fuori strada. La ricchezza semantica insita nell'educazione lascia intravedere la possibilità di un'accezione del termine scevra da dogmatismi, indica il gesto di chi, per permettere la costruzione della soggettività, lascia fare esperienza del vuoto.

I tentativi di pensare e cambiare la scuola risultano inadeguati finché si cristallizzano su posizioni

unilaterali e semplicistiche: il cognitivismo assoluto cieco nei confronti della dimensione affettiva, erotica e desiderante dei soggetti che abitano la scuola; il didattismo docimologico che riduce l'insegnamento a una pratica misurabile sul piano dei profitti e dei risultati; il contenutismo che vede il problema in ciò che viene insegnato; lo scolasticismo che propone la scolarizzazione della vita, e l'opposta illusione della descolarizzazione, che crede di poter liberare l'umanità dal giogo oppressivo dell'istituzione scolastica senza immaginare alternative praticabili, e così via. Occorre piuttosto partire dai sintomi di sofferenza e frustrazione che accompagnano l'esperienza scolastica e cercare di risalire allo strato rimosso che essi indicano. Per comprendere le patologie della scuola non basta soffermarsi su uno degli aspetti che la caratterizzano, bisogna tentare di focalizzare la scuola come un dispositivo strutturale, un campo esperienziale.Massa propone una vera e propria fenomenologia della scuola intesa come una porzione non del tutto problematizzata di mondo-della-vita. Ci sono dimensione residuali di essa che non vengono poste al centro dell'attenzione e che invece dovrebbero essere il punto di partenza di analisi e proposte riformatrici volte al cuore del problema. Una dimensione residuale è il tessuto microsociale in cui si struttura l'esperienza scolastica, a cui si collega la dimensione affettiva e relazionale. Inoltre, la materialità propria della vita scolastica nella sua quotidianità, fatta di routine e processi di socializzazione per lo più non tematizzati. C'è poi la dimensione etnografica: la subcultura interna alla scuola come a priori concreto di qualunque apprendimento possibile.

Cogliere queste dimensioni consente di mettere a fuoco dei nuclei irrisolti del dibattito sulla scuola: come ridefinire il mandato istituzionale della scuola, i suoi rapporti con il lavoro e con l'apprendistato sociale? Come ripensare il ruolo formativo della scuola di fronte alla crisi della famiglia? Qual è il suo ruolo di rielaborazione e mediazione del sapere in un contesto in cui le fonti che producono conoscenza sono molteplici, diffuse e per lo più esterne alle istituzioni universitarie? Quale codice comunicativo essa deve veicolare? Quale setting pedagogico è funzionale per la riuscita dell'esperienza formativa, e quindi quale struttura organizzativa? Si tratta di un livello problematico che per lo più soggiace a quello comunemente affrontato nel dibattito pubblico sulla crisi e necessità di riforma del sistema scolastico. Eppure, solo affrontando le implicazioni più profonde che strutturano la scuola è possibile proporre un cambiamento all'altezza delle sfide che emergono dall'esperienza educativa in tutte le sue sfumature.

Qualsiasi tecnologia didattica che pretende di istruire efficacemente e programmare il comportamento degli insegnanti risulta monca e velleitaria se pensata al di fuori del contesto materiale e organizzativo che struttura la vita scolastica, se è cieca di fronte alle componenti affettive e relazionali dell'esperienza educativa. La sfida è riuscire a strutturare un campo autonomo della scuola rispetto al resto della vita sociale, che la renda uno spazio protetto di transizione e mediazione, ma che allo stesso tempo consenta, all'interno di quello spazio, di lasciar fare esperienza diretta della realtà e della vita. La scuola non deve ignorare né fare esperienza diretta dei codici simbolici della verità, del potere, dell'amore e del denaro; deve assumerli e rielaborarli attraverso una curvatura pedagogica. Un setting pedagogico in grado di aprire esperienze educative, di apertura del mondo, non può più essere legato a un dispositivo disciplinare ormai inceppato, legato al voto: deve passare da un principio di prestazione a uno di espressione, azione e creazione; deve riappropriarsi della specificità della forma di vita scolastica come spazio capace di accendere il desiderio, di costruire soggetti, di educare anime e istruire menti. É la realtà delle cose – la trasformazione dei codici e dei linguaggi, la mutazione delle forme di esperienza – che richiede un oltrepassamento della forma-scuola così come la conosciamo. La ricerca di Riccardo Massa indica alcuni degli orizzonti di pensiero che è necessario imparare a frequentare per poter intraprendere questo percorso.

di Luca Pagano

-

Passeggiate urbane

Serial / Novembre 2014«La passeggiata dello schizofrenico: un modello migliore di quella del nevrotico sul divano. Un po' d'aria aperta, una relazione con l'esterno»

Così scrivevano Deleuze e Guattari nell'Anti-Edipo; questa citazione esprime non solo un'ironica, quanto spiazzante denuncia delle normatività e delle costrizioni dell'analisi freudiana ma anche una valida alternativa alla filosofia da scrittoio.

Da questo spunto nasce la volontà di scrivere una rubrica di Passeggiate urbane che si ricollega a un'eredità antica quanto la filosofia, se con questa intendiamo la tradizione socratica e cinica. Anche se da essa, per questioni probabilmente dettate dal passaggio alla modernità, se ne distacca in quanto alla conversazione preferisce la narrazione e l'indagine emotiva.

-

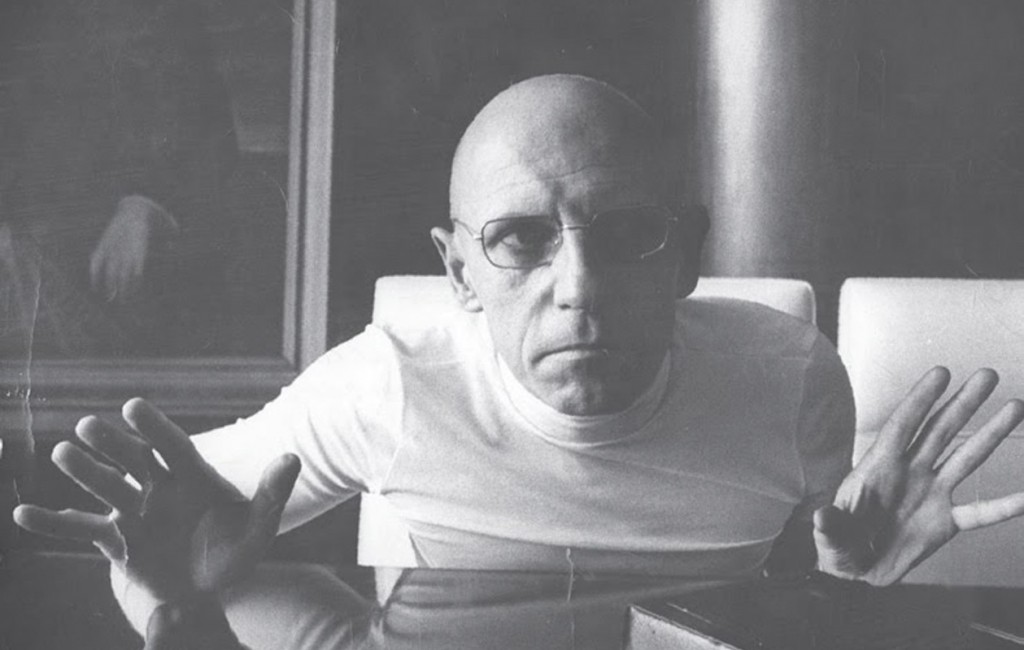

È con il titolo Mal fare, dir vero, lo stesso delle conferenze che lo hanno generato, che viene edito in Italia il volume contenente il corso tenuto nel 1981 da Michel Foucault all’Università Cattolica di Lovanio. Oltre al testo delle lezioni del corso – tenutesi dal 2 aprile al 20 maggio di quell’anno – il volume ospita anche due interviste a Foucault (la prima a firma di A. Berten, la seconda condotta da J. François e J. De Wit) e una lunga e interessante Situazione del corso a opera dei curatori dell’edizione francese, F. Brion e B. E. Harcourt. Il testo del corso vero e proprio è stato ricostruito grazie a tre diversi tipi di fonte: 1) cassette U-Matic contenenti la registrazione audio-visiva di gran parte del corso (esclusa la conferenza inaugurale); 2) un manoscritto foucaultiano originale della conferenza e della prima lezione; 3) un dattiloscritto, stabilito da audiocassette mai ritrovate, depositato all’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec) contenente la trascrizione delle prime cinque lezioni e della conferenza. Il volume è inoltre corredato di un ricco apparato critico, particolarmente utile allo studioso e al ricercatore.

È con il titolo Mal fare, dir vero, lo stesso delle conferenze che lo hanno generato, che viene edito in Italia il volume contenente il corso tenuto nel 1981 da Michel Foucault all’Università Cattolica di Lovanio. Oltre al testo delle lezioni del corso – tenutesi dal 2 aprile al 20 maggio di quell’anno – il volume ospita anche due interviste a Foucault (la prima a firma di A. Berten, la seconda condotta da J. François e J. De Wit) e una lunga e interessante Situazione del corso a opera dei curatori dell’edizione francese, F. Brion e B. E. Harcourt. Il testo del corso vero e proprio è stato ricostruito grazie a tre diversi tipi di fonte: 1) cassette U-Matic contenenti la registrazione audio-visiva di gran parte del corso (esclusa la conferenza inaugurale); 2) un manoscritto foucaultiano originale della conferenza e della prima lezione; 3) un dattiloscritto, stabilito da audiocassette mai ritrovate, depositato all’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec) contenente la trascrizione delle prime cinque lezioni e della conferenza. Il volume è inoltre corredato di un ricco apparato critico, particolarmente utile allo studioso e al ricercatore.Le lezioni vere e proprie seguono l’ordine cronologico: 1/ una conferenza inaugurale (2 aprile); 2/ due lezioni (22 e 28 aprile) sulla confessione nell’età antica (mondo omerico – Iliade – e tragico – Edipo re); 3/ due lezioni (29 aprile e 6 maggio) sulla confessione nel cristianesimo dei primi secoli e nel monachesimo cristiano; 4/ due lezioni finali (13 e 20 maggio) sulla modernità, concluse con una breccia finale nel sistema penale contemporaneo.

Questa edizione va ad aggiungere un nuovo tassello al mosaico dei corsi foucaultiani, e lo fa collocandosi proprio in un punto delicatissimo della pensée Foucault. Il problema della confessione, infatti, emerge all’incrocio di alcune coppie problematiche che caratterizzano il percorso foucaultiano e, proprio in virtù di questa collocazione privilegiata, si presenta come punto di osservazione particolarmente interessante dell’intero orizzonte di lavoro di Foucault.

Innanzitutto la coppia follia/prigione. Dopo la storia della follia e dopo le ricerche sulla storia dell’incarcerazione punitiva, la produzione foucaultiana sembra imboccare una terza via, una pista di ricerca interessata al problema della sessualità. È proprio nel delineare i contorni di una storia della sessualità che Foucault incappa nel problema della confessione, che rappresenta la chiave d’accesso a un’operazione di livello superiore: il progetto di una storia della verità. Su di un piano metodologico più generale il corso del 1981 ha una posizione particolare anche rispetto alla coppia sapere/potere, rapporto che appare specificarsi soprattutto a partire dall’introduzione della nozione di aleturgia: pratica che, se da un lato fa apparire «ciò che è vero», dall’altro compie tale apparizione a sua volta all’interno di una pratica, quella della giustizia. In tal modo la storia della verità si concretizza, come da programma, come storia delle pratiche del far-vero.

Mal fare, dir vero entra perciò di diritto in quella fase di definitivo chiarimento della dialettica che intercorre tra archeologia/genealogia come rapporto tra analisi delle forme e analisi della formazione delle forme stesse. Il corso in questione infatti, pur mantenendo il proprio valore in quanto studio tematico, risulta particolarmente interessante dal punto di vista metodologico: da un lato la ricostruzione precisa del procedere in fieri di Foucault, ormai pienamente maturo, mette a disposizione dello studioso foucaultiano un nuovo terreno di analisi; d’altro lato in questo corso forse più che in altri Foucault dedica spazio – per esempio nella conferenza inaugurale, ma non solo – a riflessioni di carattere metodologico generale. All’interno di queste riflessioni un posto privilegiato sembra essere occupato dal rapporto storia/filosofia, come se Foucault volesse in qualche modo rispondere alla domanda che tutti gli rivolgevano: «è questa impresa un lavoro di storia o di filosofia?». Ecco che Foucault, quasi sottovoce, in un corso quasi dimenticato, traccia la linea di una risposta: il suo lavoro è un lavoro storico-filosofico, anche se in un’accezione del tutto nuova; non è una storia della filosofia, né una filosofia della storia, bensì qualcosa come una pratica storico-filosofica.

Il volume non rappresenta un punto di approdo definitivo nell’elaborazione delle problematiche che si delineano intorno a questi diversi assi di articolazione anzi, come spesso si rivela esser vero per i corsi di Foucault, esso contribuisce ad aprire il ventaglio dei problemi e ad ampliare il terreno di gioco. Il corso foucaultiano assume davvero la struttura dell’«anello di Möbius» che gli riconoscono i curatori dell’edizione francese nel saggio introduttivo (p. VIII). Su di un unico lato o, meglio, su di un unico bordo collassano il problema politico e quello filosofico: da un lato la questione di come l’individuo accetti di legarsi al potere che si esercita su di esso e dall’altro la questione circa il modo in cui i soggetti si leghino alle forme di veridizione in cui sono implicati. Il pensiero di Foucault sembra subire una curvatura che, attraverso la pratica della confessione, fa svoltare l’interesse foucaultiano dalla politica all’etica.

Alcuni interpreti hanno voluto vedere in questo movimento una cesura; in realtà il corso, lungi dal confermare l’ipotesi di una frattura, evidenzia definitivamente il punto di saldatura del decorso filosofico foucaultiano: la confessione, infatti, rappresenta uno di quei ethoi che costituiscono il contorno del soggetto morale e attraverso i quali si esercita il governo della vita e della condotta dei corpi. La pratica della confessione e la sua analisi contribuiscono, secondo i curatori, a smentire l’idea di una cesura tra etica e politica, evidenziando invece come il passaggio assuma l’aspetto di una torsione quasi necessaria al discorso di Foucault, come se essa si prefigurasse – inattesa – sin dalla Storia della follia. È infatti in questo punto di curvatura che, secondo i curatori, il soggetto si inserisce tra potere e sapere «come un cuneo: se il governo passa attraverso la formazione degli ethoi nei quali gli individui si costituiscono come soggetti della loro condotta, allora il distacco da sé – rendersi in permanenza capaci di distaccarsi da se stessi – è la condizione di possibilità etica delle forme di resistenza politica a cui la sua filosofia invita».

di Gabriele Vissio