-

-

Sloterdijk Suite: gestire la riduzione

Recensioni / Luglio 2023È esperienza comune tra i lettori di Sloterdijk rimanere perplessi davanti alla decina di pagine che conclude il suo capolavoro del 2009, Devi cambiare la tua vita. Dopo un lungo percorso, in pieno stile sloterdijkiano, tra i meandri della vita incentrata sull’esercizio, e dopo aver gettato uno sguardo – attraverso le lenti dell’antropotecnologia generale – sul paesaggio incredibilmente vasto delle discipline, nonché dopo aver seguito le sue linee di sviluppo interne, nell’arco che connette storicamente gli esercizi degli antichi a quelli dei moderni e al loro fallimento, ci si trova, come si suol dire, «con un pugno di mosche in mano». Tutto ciò che Sloterdijk offre, nella parte che si vorrebbe più propositiva del suo lavoro, è l’abbozzo di un’etica della co-immunità, mediante la quale soltanto l’umanità potrebbe finalmente diventare – da mero flatus vocis – un concetto politico, all’ombra inquietante della Grande Catastrofe ambientale e globale, nuovo attrattore di energie antropotecniche in grado di far risuonare ancora una volta la voce dell’imperativo metanoico assoluto e indicare così una rinnovata direzione alle tensioni verticali. Ma delle «regole monastiche» di questa macrostruttura immunitaria globale, le quali dovranno indurre a nuove secessioni e al costituirsi di una nuova civiltà antropotecnica, nulla ci viene detto se non che «vanno redatte ora o mai più» (Sloterdijk 2010, 556). Qual è dunque, viene spontaneo chiedersi, il valore pratico, concretamente applicabile – e perciò possibilmente politico – del pensiero antropotecnico sloterdijkiano?

È a questa stessa perplessità che sembra rispondere il saggio di Eleonora de Conciliis, Sloterdijk Suite. Espansione e riduzione dell’umano (Meltemi, 2023). La sua pubblicazione arricchisce il panorama della – crescente – ricezione italiana della filosofia di Sloterdijk, e lo fa con un intento teoretico ben preciso. L’obiettivo dichiarato dell’autrice, infatti, è quello di «sprofondare» dentro l’opera del filosofo di Karlsruhe, paragonata a un enorme dispositivo narrativo immersivo o anche a un’installazione di arte contemporanea à la Eliasson, piuttosto che tentare vanamente di «rincorrerlo» nel suo forsennato gettito di pubblicazioni, per adottare quello che è forse l’approccio più produttivo all’opera di un autore ancora vivente e così instancabilmente fecondo. Se Sloterdijk stesso è un raffinato parassita della tradizione filosofica – senza alcuna accezione spregiativa del termine: un parassita metodico nel senso indicato da Bonaiuti (2019) –, la cui opera è la smisurata espansione rizomatica, in ponderosi volumi qualificabili essi stessi come ospiti di questo magmatico germinare, di alcune fondamentali intuizioni poste sul finire degli anni ’90, è opportuno allora, ritiene de Conciliis, impegnarci a nostra volta a parassitarlo (2023, 22-24). Un simile gesto, quantomai lontano dal tradursi in un saggio monografico o in un’impossibile ricostruzione esaustiva delle fonti che la informano, è affine allo spirito antiaccademico e irriverente, nonché ironico – di quella quarta ironia a cui de Conciliis dedica il primo capitolo del saggio –, che anima l’opera di Sloterdijk e può tradursi nella libertà teoretica di lavorare a partire da Sloterdijk, con Sloterdijk ma anche oltre e contro Sloterdijk, mimando la postura che egli stesso ha adottato nei confronti di Heidegger (Sloterdijk 2004). Vale a dire: soffermarsi su alcuni aspetti particolari della sua riflessione, approfondirli ed espanderli, al prezzo di tralasciarne e ridurne degli altri.

Ed è proprio a partire dal nesso inscindibile tra espansione e riduzione che si muove il saggio di de Conciliis – sia a livello metodologico, per il quale ridurre Sloterdijk equivale a «disincantarsi, o meglio […] disintossicarsi dalla sua melodia» (de Conciliis 2023, 29), sia a livello teorico, ravvisando nel legame tra espansione e riduzione dell’umano una chiave fondamentale per leggere l’opera del filosofo di Karlsruhe in modo proficuo. Detto altrimenti, per allucinare mediante i potenti mezzi di quell’esercizio di riduzione espansiva che è la filosofia una strada concreta che conduca agli esercizi per il futuro, nella quale oltre a una necessaria riduzione antropotecnica di homo sapiens, si giunga anche a una riduzione autoironica del filosofo e del suo esercizio di morte apparente nel pensiero «a format di istruzioni tecniche miranti a una concreta, pragmatica rarefazione dell’umano» (2023, 46).

Come in una suite barocca, dove a un’allemanda segue un corrente e a una sarabanda una giga, de Conciliis ci conduce in un viaggio nell’alternanza tra queste «due facce di un unico movimento spazio-temporale» (2023, 51), nel quale la riduzione può essere intesa come un’inevitabile conseguenza della precedente espansione.

La ricerca si concentra infatti attorno a due assi tematici, che costituiscono poi l’ossatura del libro. Da un lato, a partire dalla sintesi di prospettiva sferologica e riflessioni sul nesso antropogenesi-antropotecnica, de Conciliis ricostruisce un affresco della mostruosa e affascinante epopea dell’espansione psico-spaziale dell’umano, permessa dall’iniziale auto-domesticazione antropotecnica. Essa dà luogo a una vera e propria pulsazione storica dal carattere immunitario: se l’uomo è tale, dentro e fuori l’utero, quale abitatore di spazi interni nei quali soltanto può prosperare, il movimento dell’antropogenesi sferica coincide con un ridursi a un «dentro» in cui ci si espande (materialmente e psichicamente) per imparare così ad avventurarsi nel «fuori». Movimento che si regge in gran parte sul quarto dei meccanismi antropogenici individuati da Sloterdijk: quello della trasposizione (Übertragung), concepibile tanto, come sottolinea de Conciliis, nei termini di un tentativo di ridurre simbolicamente il fuori al dentro, avvicinando così l’estraneo, quanto assimilabile a uno sforzo di trasferire il dentro nel fuori reale, in un gesto a tutti gli effetti ek-statico. Si tratta quindi del percorso che dall’insulazione nelle sfere animate dei gruppi umani originari – le orde – conduce all’attuale saturazione del mondo, risultato della terza globalizzazione che ha condotto la Terra a essere risucchiata in uno spazio interno del capitale (im Weltinnenraum des Kapitals), nel quale è palese «sia l’assenza di un “fuori”, che l’infestazione del “dentro”» (de Conciliis 2023, 192).

È a questa vertiginosa e ormai insostenibile espansione che consegue, sempre meno remota, la possibilità di una battuta d’arresto, di un contraccolpo violento che si darebbe nella forma di una riduzione catastrofica e incontrollata – lo spettro angosciante dell’estinzione della specie. A questo stesso fantasma si contrappone, d’altra parte, la seconda linea tematica del saggio di de Conciliis, ossia il dichiarato tentativo, a partire da Sloterdijk, di individuare un’altra forma di riduzione dell’umano che sia in grado di disinnescare le conseguenze della catastrofe ecosistemica, operando, mediante nuove e più opportune antropotecniche «una radicale riformattazione del sistema umano» (2023, 74).

Il libro di de Conciliis mostra qui quelli che sono forse, riassumendo al massimo una trattazione così ricca e concentrata, i suoi due più grandi meriti. Sfuggire, da un lato, alla retorica della catastrofe propria di un certo milieu «onto-ecologista», che vedrebbe nella riduzione violenta dell’umano l’unica via per chiudere i conti con l’Antropocene; proporre, dall’altro, a partire da Sloterdijk, una posizione politico-pedagogica radicale, che sappia condurre a una nuova antropogenesi in formato ridotto, a contrarre l’umano «in modo storicamente avvertito» (2023, 26).

Che una nuova ominazione sia possibile non è un’idea così inusitata, ma deriva da ciò che de Conciliis sottolinea magistralmente come «storicità dell’antropogenesi» (2023, 75-105), vale a dire la radicale contingenza dell’antropogenesi stessa, legata a quella forma di conservazione e superamento delle sue condizioni di possibilità (i quattro meccanismi antropogenici individuati da Sloterdijk e i loro complementi sferologici) che sono le antropotecniche. Esse, in quanto modalità psicofisiche di trasmissione intersoggettiva di pratiche «con cui i gruppi umani hanno preso “in mano” da soli la propria formazione simbolica e disciplinare» (Sloterdijk 2004, 159), possono retroagire sull’antropogenesi, espandendo o riducendo, aumentando o contraendo l’umano, nonché lo spazio e il peso eco-sistemico dello stesso. Aver posto così chiaramente l’accento sul carattere estremamente fluido e sulla delimitazione quantomai labile – contingente – del confine tra antropogenesi e antropotecniche è del resto il terzo indiscutibile merito del saggio di de Conciliis.

Tuttavia, se questa ne è la premessa teorica, come pensare in pratica, tale riduzione? Dichiarare l’equivalenza di umano e non-umano non è sufficiente, come non basta tentare di uscire dall’ontologia classica mediante una Object Oriented Ontology. Bisogna abbandonare – ridurre –, suggerisce de Conciliis, la tensione timotica e acrobatica condensata da Sloterdijk nelle «antropotecniche terziarie» (Lucci 2014), risultato della svolta antropotecnica racchiusa in Devi cambiare la tua vita, per tornare invece alle antropotecniche secondarie e al loro sviluppo omeotecnico, già circoscritte dal filosofo di Karlsruhe nei discussi interventi sul finire degli anni ’90, «come culmine storico dell’auto-domesticazione dei sapiens e passaggio a una nuova fase dell’antropogenesi» (de Conciliis 2023, 220-21). Abbandono la cui esigenza era già stata prospettata da de Conciliis (2020) in un precedente contributo.

La posta in gioco è quella di generare una nuova micro-umanità, a tal punto ridotta e resiliente da poter abitare nelle inedite condizioni dell’età neo-paleolitica prossima ventura, previa una riflessione sulla decrescita «in chiave problematicamente psicotecnica» per interrogarsi «sul modo in cui andrebbe inculcato nelle menti dei sapiens il “cambio di paradigma” auspicato dai teorici della decrescita» (2023, 74).

Si rintraccia qui il contributo più audace del saggio, che potrebbe anche essere definito un lungo commento all’esortazione sloterdijkiana a inaugurare un nuovo ciclo di secessioni «per far uscire nuovamente gli uomini, non più dal mondo, bensì dall’ottusità» (Sloterdijk 2010, 543). Se è vero infatti che la forma di civiltà scaturita dalla rivoluzione neolitica, con le sue antropotecniche inibenti, è ormai da tempo in crisi, espansa fino a scoppiare in una miriade schiumosa e instabile di bolle e di users al contempo frenetici e apatici, nonché sempre più infantili e incapaci di esplicitazione – e di critica –, la cui condizione esageratamente neotenica è esacerbata dalla digitalizzazione, intesa da de Conciliis come quinto nuovo meccanismo antropogenico, immaginare «esercizi per il futuro (per renderlo possibile, oltre che immaginabile)» (2023, 229) significa al contempo contrastare l’indebolimento psico-cognitivo della specie – correlato riduttivo dell’espansione – e ridurre le sue catastrofiche potenzialità espansive. Immaginare una riduzione, insomma, che consenta di perpetuare, attenuandone l’impronta ecologica, la fioritura psichica e tecnologica – introtopica – dell’umano, senza cadere in un «primitivismo naïf».

Ecco allora la ricetta di quella che de Conciliis definisce curiosamente – ma non troppo, se si considera il fondamentale capitolo Lusso neotenico e allomaternità, con la sua riflessione sul materno e sulle sue protesi nel contesto di una metamorfosi (post-)umana – «modifica ginotecnica dell’antropogenesi» (229): una graduale decrescita biologica che si esplichi mediante un pianificato e tutt’altro che distopico decremento demografico, unito a un incremento della resistenza psicofisica a situazioni di stress, nonché un rimpicciolimento, passante per vie pedagogiche, del verticalismo esasperato di homo sapiens. Ancora: una sdivinizzazione del web come premessa del suo uso intelligente, come nuova rete connettiva e «chiave mediale» dell’allenamento della comunità idioritmica – il richiamo è a Barthes – dei «ridotti»…l’elenco potrebbe anche continuare, e si potrebbe discutere sull’opportunità o meno dei singoli provvedimenti da adottare. Soffermandosi, per esempio, sulla domanda inaggirabile: come pensare l’esercizio – se è davvero possibile – rinunciando alla dimensione acrobatico-differenziale? Una cosa, tuttavia, è certa. Come afferma de Conciliis, se una riduzione è necessaria, essa non andrebbe certo subita, ma, al contrario, antropotecnicamente gestita.

Luca Valsecchi

Bibliografia

Bonaiuti, G. (2019). Lo spettro sfinito. Note sul parassitismo metodico di Peter Sloterdijk. Milano: Mimesis.

de Conciliis, E. (2020). Miglioramento umano? Sloterdijk e il problema della differenza. In M. Pavanini (a cura di), Lo spazio dell’umano. Saggi dopo Sloterdijk (127-152). Pompei: Kaiak.

de Conciliis, E. (2023). Sloterdijk Suite. Espansione e riduzione dell’umano. Milano: Meltemi.

Lucci, A. (2014). Un’acrobatica del pensiero. La filosofia dell’esercizio di Peter Sloterdijk. Roma: Aracne.

Sloterdijk, P. (2004). Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger. Milano: Bompiani.

Sloterdijk, P. (2010). Devi cambiare la tua vita. Sull’antropotecnica. Milano: Raffaello Cortina.

-

Psicoanalisi: una strana antropotecnica

Longform / Novembre 2022Psychoanalyse als Anthropotechnik, psicoanalisi come antropotecnica, potrebbe benissimo essere – perché no? – il titolo di un immaginario saggio disperso nel mare della vasta produzione del filosofo tedesco, tuttora vivente, Peter Sloterdijk. Se non fosse per la sua nota tendenza a irridere la concettualità psicoanalitica, con quell’ironia di chi non è in fondo così distante da ciò che intende allontanare, potremmo quasi immaginarcene un abbozzo in attesa di pubblicazione tra le sue carte. Dunque, perché no? Porsi la domanda “è la psicoanalisi un’antropotecnica?” potrebbe non essere un passatempo del tutto ozioso. Stando alla definizione più recente che il filosofo di Karlsruhe ha offerto del concetto, vale a dire quella contenuta nel magnum opus del 2009 Devi cambiare la tua vita, si definiscono antropotecniche tutte le condotte mentali e fisiche basate sull’esercizio, con le quali gli esseri umani delle culture più svariate hanno tentato di ottimizzare il loro status immunitario sia cosmico sia sociale, dinnanzi ai vaghi rischi per la propria vita e alla certezza di morire (Sloterdijk 2010, 14).

Laddove con “esercizio” si intende ogni sorta di routine abituale e operazione ripetuta tramite la quale «la qualificazione di chi agisce viene mantenuta o migliorata in vista della successiva esecuzione della medesima operazione, anche qualora essa non venga dichiarata esercizio» (Sloterdijk 2010, 7) e con “immunità” un’immunità culturale, risultante di «pratiche simboliche ovvero psicoimmunologiche […] di prevenzione immaginaria ed equipaggiamento mentale» (Sloterdijk 2010, 13). Esercizio e immunità, dunque, come i due cardini della definizione del concetto, sotto il quale ricade uno spettro di fenomeni amplissimo. Dai monaci del deserto ai filosofi greci, dagli asceti indiani ai moderni scienziati, dai biocosmisti russi agli atleti olimpionici, dai funamboli ai fenomenologi. Quanto alla psicoanalisi, si tratta di verificare se, nella sua dimensione pratica come in quella teorica, sia in grado di superare il duplice requisito antropotecnico.

Partendo dal primo punto, l’esercizio e la dimensione abitudinaria che esso comporta, nulla sembrerebbe più estraneo alla scena dell’esperienza analitica. È quanto suggerisce Lacan nel suo Seminario dedicato all’etica della psicoanalisi quando afferma, allo scopo di mostrare lo scarto che separa la dimensione etica inaugurata dalla psicoanalisi dall’etica nel suo sviluppo storico e dall’etica aristotelica in particolare – scarto che permette di misurare tutta l’originalità dell’invenzione freudiana – che l’etica dell’analisi comporta «la cancellazione, la messa in ombra, persino l’assenza di una dimensione di cui basta il temine per cogliere ciò che ci separa da tutta l’elaborazione etica prima di noi – è l’abitudine, la buona o cattiva abitudine» (2008, 14). Se di ripetizione si parla, in analisi, è sempre dal lato del sintomo, della coazione a ripetere un’esperienza traumatica che comporta una certa sofferenza per il soggetto, nulla a che vedere insomma con quel continuo gioco di rimandi tra ἔθος ed ἠθος, di azione buona come frutto di un addestramento alla buona scelta, che è il fulcro dell’etica aristotelica. La psicoanalisi è tutt’altra cosa, perché «l’essenza stessa dell’inconscio si inscrive in un registro diverso» (Lacan 2008, 14) – quello del desiderio e della sua interpretazione. E il desiderio, come ben si sa, non si sceglie.

In analisi infatti si tratta di venire a capo di una domanda, di quella domanda di felicità che l’analizzante pone all’analista, una felicità tuttavia peculiare, né comoda né accomodante, che potrebbe certo non coincidere con le immediate aspettative del soggetto. «La questione etica» dice infatti Lacan «nella misura in cui la posizione di Freud ci fa compiere un progresso, va articolata a partire da un orientamento dell’individuazione dell’uomo in rapporto al reale» (2008, 15), vale a dire in rapporto a quel Reale che nella formulazione lacaniana non coincide con la realtà, ma con ciò che nella realtà costituisce un’impasse, una contraddizione, un inciampo, ciò che, in altre parole, il soggetto non riesce a soggettivare, ciò che rimuove come altro da sé e che ritorna a reclamare i suoi diritti ma anche ciò che il soggetto non simbolizza (Benvenuto & Lucci 2014) e che «non può inscriversi che per un’impasse della formalizzazione» (Lacan 2011, 87).

La posta in gioco dell’analisi è, detto altrimenti, porre in contatto il soggetto con il Reale, con ciò che in esso fa problema, con quell’estimità che lo caratterizza. Proprio perciò Lacan (2008, 11 sgg.), nelle volute che caratterizzano il Seminario VII, procede a distinguere con una certa nettezza l’etica che si esprime nella pratica analitica, nello spazio che separa analizzante e analizzato, dalla triplice serie di ideali analitici i quali, dice Lacan, emergono in abbondanza laddove si intende la pratica analitica come un servizio di asilo e conforto per supplici e sofferenti di vario genere. Vale la pena richiamarli brevemente alla memoria. L’ideale dell’amore umano, l’ideale dell’autenticità, l’ideale della non-dipendenza – mancano tutti il punto circa i fini dell’analisi, o perché si basano su un supposto primato della pulsione genitale, cui dovrebbe essere ricondotta la brulicante pluralità delle pulsioni parziali, o perché introducono una tacita dimensione normativa che sfocia in una concezione dell’analisi come armonizzazione psichica, o perché, infine, ricadono in una dimensione banalmente ortopedica (Lacan 2008).

Di contro a tutto questo si tratta invece di prendere le mosse da ciò che qui Lacan (2008) chiama curiosamente l’ascesi freudiana – sorta di lapsus che conferma il ritorno di quel rimosso che è l’esercizio – condensata nella massima Wo Es war, soll Ich werden. Essa viene interpretata da Lacan attraverso un rovesciamento di prospettiva che ne fa non un’impresa di colonizzazione dell’inconscio da parte della coscienza, un rafforzamento dell’Io alle spese dell’estraneità che lo abita, «un’opera di civiltà, come ad esempio il prosciugamento dello Zuriderzee» (Freud 2012, 489), bensì, nella misura in cui l’analisi comporta una certa tecnica di smascheramento che tiene infaticabilmente dietro agli alibi del soggetto, una ricerca di quella «verità liberatrice» che «non è quella di una legge superiore» ma «una verità particolare» la quale «si presenta per ciascuno nella sua intima specificità con un carattere di Wunsch imperioso» (Lacan 2008, 28-29). Il vero desiderio, insomma dell’analizzante. Perciò Lacan afferma

Questo Ich, infatti, che deve avvenire là dove Es era, e che l’analisi ci insegna a misurare, non è altro che quello di cui abbiamo già la radice nell’io (je) che si interroga su ciò che vuole. Esso non è solo interrogato, ma mentre avanza nella sua esperienza, si pone tale interrogativo, e se lo pone proprio rispetto a degli imperativi spesso estranei, paradossali, crudeli propostigli dalla sua esperienza morbosa (2008, 10).

Così, con l’andamento circolare che caratterizza il Seminario VII, dopo quell’immenso détour che passa per l’interpretazione dell’Entwurf del 1895, la dialettica tra principio di piacere-principio di realtà-pulsione di morte, lo strutturarsi del campo di das Ding, la Cosa nel suo rapporto con la sublimazione e con l’oggetto, l’amor cortese come anamorfosi, il sadismo di Kant e il kantismo di Sade quale cifra della paradossalità del godimento, il tragico fulgore di Antigone, quell’apparente digressione, dunque, che assume la forma di un lungo periplo attorno al vuoto centrale di das Ding, tutta la questione dell’etica della psicoanalisi si riduce – ed è forse poco? – alla domanda «avete agito conformemente al desiderio che vi abita?» (Lacan 2008, 364).

Una domanda, questa, che esprime tutto lo iato che sussiste tra la prospettiva della psicoanalisi e quella funzione che Lacan chiama il «servizio dei beni» – tema privilegiato della riflessone sull’etica da Aristotele a Bentham – perché nell’analisi non ne va né di una coincidenza tra il bene e il piacere, negata dalla condizione di quell’$ che è il soggetto dell’inconscio, né di una rettifica del rapporto tra il desiderio e la dimensione sociale dei beni, «beni privati, beni di famiglia, beni della casa, e altri beni ancora che ci sollecitano, beni del mestiere, della professione della città» (Lacan 2008, 351). Pensare che un’analisi di successo si riduca al raggiungimento di «una posizione di agio individuale», il «farsi garante» da parte dell’analista «che il soggetto possa in qualche modo trovare il suo bene anche nell’analisi è una sorta di truffa» (Lacan 2008, 351).

L’analisi, in quanto fondata sull’ipotesi freudiana dell’inconscio, la quale presuppone che tanto il sintomo quanto l’agire per così dire normale dell’uomo abbiano un senso nascosto che il lavoro analitico può scoprire, configurandosi come un «ritorno al senso dell’azione» contiene in sé «la forma embrionale di un antichissimo γνῶθι σεαυτόν» che tuttavia, a differenza di tante sue forme antiche e moderne, dà adito a un’«esperienza tragica della vita» (Lacan 2008, 362 -363). Laddove tragico assume il senso di irrisolto e indecidibile.

Lo si può apprezzare meglio guardando a quel motore della seduta analitica che è il sintomo. Esso coincide sempre con una soluzione di compromesso ad un conflitto pulsionale, con una soluzione quantomai soggettiva e particolare ad una contraddizione, pur sempre risolta nonostante la sofferenza che tale “soluzione” comporta: di fronte a ciò il lavoro analitico interviene non tanto per appianare la contraddizione, ma per portarla alla luce, per consentire al soggetto di riconoscerla come propria e prendere attivamente posto in essa (Zupančič 2018, cfr. 102 sgg.).

È precisamente in questo punto che si percepisce lo scarto tra la prospettiva analitica condensata nel ritorno a Freud di Lacan e tutte le altre prassi psicoanalitiche post-freudiane e, ancor di più, ogni altra forma di psicoterapia cognitivo-comportamentale, uno scarto che deriva da orientamenti etici di fondo tra loro inconciliabili. Se queste ultime si propongono di consolidare le labili forze dell’Io, di portare il soggetto a gestire e amministrare i propri sintomi – si pongono, in breve, dal lato della padronanza – l’analisi di orientamento lacaniano – fondata fin dalle origini sull’approfondimento dell’intuizione freudiana della vasta estensione del soggetto dell’inconscio (je), nella quale l’Io (moi) non è che una tra le varie istanze in gioco, peraltro risultato di una configurazione immaginaria, dunque aggregato di successive identificazioni (Recalcati 2012, 1-10) – passa, come implicito nelle formulazioni precedentemente citate, per una presa di posizione rispetto alla totalità, molteplice, conflittuale, e sempre irrisolta di se stessi.

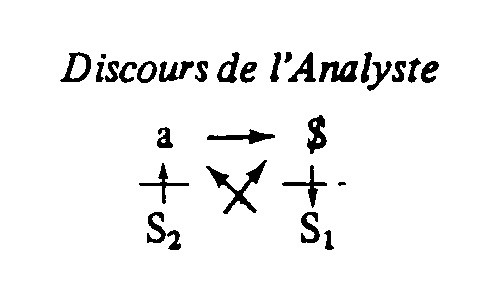

Quanto acquisito finora è espresso, quale attento testimone, dalla formalizzazione del discorso analitico.

In esso troviamo l’oggetto a ad occupare la posizione dell’agente, sostenuto dal significante del sapere che si situa, sotto la sbarra della rimozione, nel posto della verità. Da qui, dalla posizione dell’agente, interpella il suo altro, vale a dire il soggetto barrato, il soggetto dell’inconscio e il tutto sfocia nella produzione di S₁, quel significante, dice Lacan (2011, 86), per cui si possa risolvere il rapporto del soggetto con la verità. Con la verità, è ormai chiaro, discordante, eccedente, talvolta persino inaccettabile del proprio desiderio.

A questo punto parrebbe legittimo chiedersi, che resta qui di antropotecnico? Il quadro finora delineato sembra infatti avvalorare l’idea che la psicoanalisi operi in un territorio, la vasta geografia dell’inconscio, in cui viene negato ogni potere all’influenza dell’abitudine. Il che non deve certo sorprendere. Tuttavia non bisogna dimenticare né la grande elasticità intrinseca al concetto sloterdijkiano di antropotecnica, che permette di sussumere sotto di esso i fenomeni apparentemente più disparati, anche ciò che in prima battuta pare l’opposto di un esercizio, né il fatto, invero piuttosto banale, che la dimensione stessa del setting analitico, il susseguirsi delle sedute, l’instaurarsi del transfert, presuppongono tacitamente l’inscriversi di routines e abitudinarietà, una tacita ripetizione di esercizi da entrambe le parti.

È qualcosa che emerge nella domanda freudiana sulla terminabilità dell’analisi, perché nonostante Freud (1977) ritenga la questione della fine di un’analisi un affare prettamente pratico – legato al raggiungimento di obiettivi minimi quali l’imbrigliamento egosintonico delle pulsioni e il loro farsi permeabili agli influssi che promanano le altre tendenze del soggetto – l’intero testo di Analisi terminabile e interminabile, con la sua insistenza sui problemi e gli ostacoli che si frappongono al termine della terapia, sta lì a dichiarare l’implicita adesione all’idea dell’analisi quale percorso interminabile, interminabile esercizio, incessante prodursi di Costruzioni nell’analisi – come recita il titolo del breve articolo coevo – le quali peraltro, nella loro provvisoria precarietà, esprimono tutta la refrattarietà della teoria come della pratica analitiche a una chiusura definitiva. A quella chimera, dunque, che è la «liquidazione permanente di una richiesta pulsionale» (Freud 1977, 31).

Certo, tornando all’etica della psicoanalisi proposta da Lacan, è innegabile la presenza in essa di una certa disposizione dionisiaca, come di un certo determinismo rispetto alla presa del significante su di noi (Benvenuto & Lucci 2014) ma è altrettanto innegabile – e qui si trova uno spiraglio di libertà – che «possiamo cambiare la nostra posizione soggettiva rispetto a quel che siamo» (Benvenuto & Lucci 2014, 105).

Si diceva che quell’Io che noi siamo, o meglio, quell’Io che è parte di noi e con cui noi tendiamo esclusivamente ad identificarci, altro non è che un aggregato di identificazioni, legato al registro dell’immaginario e alle dinamiche di alienazione narcisistica che pertengono, inevitabili, all’esperienza di ciascuno. Ed è proprio a questo livello che si manifesta un’altra possibile accezione della psicoanalisi intesa antropotecnicamente, cioè il suo configurarsi come pratica di critica gestione delle nostre identificazioni. In questo campo infatti – campo in realtà più esteso delle sole dinamiche identificatorie, perché bisogna sempre ricordare come il campo della libido dell’Io, delle identificazioni e dei rapporti tra Ideal-Ich e Ich-Ideal, sia in realtà un continuum del quale i fenomeni dell’innamoramento, degli investimenti d’oggetto e della libido oggettuale, sono l’esatto rovescio speculare – si può rintracciare il secondo lato della definizione sloterdijkiana di antropotecnica, l’incremento dell’immunità del soggetto.

Ma da che cosa è utile che il soggetto diventi immune? Dalle proprie identificazioni o, il che è lo stesso, dall’illusione della propria consistenza, della propria monolitica unità, che il lavoro analitico spazza via mostrando al soggetto il suo essere attraversato dal discorso e dal desiderio dell’Altro, da un’eccentricità che deborda il suo semplice identificarsi con un significante – «penso dove non sono, dunque sono dove non penso» (Lacan 2002, 512). Ma anche dalla dimensione fantasmatica, anch’essa in fondo ineliminabile, dell’esperienza amorosa, rispetto alla quale Lacan, con il consueto stile gnomico non privo di ironia, sembra dire l’ultima parola sentenziando – non c’è rapporto sessuale. Non si può porre il rapporto sessuale perché è impossibile, in breve, che due facciano Uno. Si tratta di mettere in discussione, innanzitutto, l’idea che il godimento sessuale – espressione tautologica – si identifichi con l’amore. «Il godimento dell’Altro» afferma Lacan «[…] del corpo dell’Altro che lo simbolizza, non è segno dell’amore» (Lacan 2011, 5). Ma, sotto la lente d’ingrandimento della psicoanalisi, anche il godimento del corpo si sfalda e si pluralizza, sfociando in una miriade di rivoli:

come sottolinea mirabilmente quella specie di kantiano che era Sade, si può godere soltanto di una parte del corpo dell’Altro, per il semplice motivo che non si è mai visto un corpo avvolgersi completamente, fino a includerlo e fagocitarlo attorno al corpo dell’Altro. […] Il godere ha questa proprietà fondamentale, che insomma è il corpo dell’uno a godere di una parte del corpo dell’Altro (Lacan 2011, 23).

Di qui il doppio genitivo implicito nell’espressione godere del corpo in cui si gioca, nel Seminario XX, la distinzione tra il godimento fallico e il suo al di là, la nota estatica del godimento femminile. Si tratta, infine, di mettere tra parentesi quell’idea, cruciale nella tradizione occidentale, per cui amare sarebbe fondersi in un’unità indistinta.

Siamo una cosa sola. Tutti sanno, naturalmente, che non è mai capitato che due facessero uno, ma insomma, siamo una cosa sola. È da qui che parte l’idea dell’amore. È veramente il modo più rozzo di dare al rapporto sessuale, a questo termine che evidentemente sfugge, il suo significato. L’inizio della saggezza dovrebbe consistere nell’iniziare a rendersi conto […] che l’amore, se è vero che ha rapporto con l’Uno, non fa mai uscire nessuno da se stesso (Lacan 2011, 45).

Dopo questa traversata, inevitabilmente parziale, è bene ancorarsi a qualche punto fermo, ben sapendo che ogni approdo non è che un provvisorio punto di partenza. Che cos’è, dunque, la psicoanalisi? La psicoanalisi è quella strana antropotecnica, che ci immunizza – di un’immunità che è essa stessa immune dal sogno illusorio di un’immunità totale e definitiva – dal credere che l’amore e il godimento siano la stessa cosa, che desiderio e godimento coincidano sempre giungendo a soluzione, che l’amore sia fondersi in un’unità inscindibile e cannibalesca, che l’in-dividuo sia realmente tale…immunizzarsi, in fondo, dal fantasma dell’Uno in ogni sua forma, dalla credenza che la sintesi del molteplice nell’unità sia chiusa una volta per tutte.

È quindi assodata l’appartenenza della psicoanalisi al campo dell’etica, nel quale apporta una prospettiva originale, che è in fondo, come notava un osservatore ad essa estraneo quale Foucault (2011, cfr. 26-27), una riemersione di una forma di cura di sé e direzione spirituale interamente focalizzata sui rapporti tra soggetto e verità, sul prezzo che il soggetto paga per dire il vero su se stesso e sull’effetto che ciò comporta. Ed è altrettanto assodato che il tutto si traduca in un saperci fare con le proprie identificazioni. Può tutto questo avere a che fare con una dimensione latamente politica? Occorre rammentare la centralità che Freud attribuisce, in Psicologia delle masse e analisi dell’Io, saggio cruciale perché contiene il nucleo della «dottrina socio-politica della psicoanalisi» (Benvenuto 2021, 10), ai meccanismi identificatori come base della formazione dei collettivi.

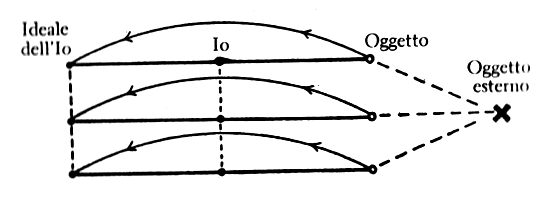

Tale grafico è il risultato dell’enunciazione della «formula della costituzione libidica di una massa», la quale prende corpo quando «un certo numero di individui» è giunto a porre «un unico e medesimo oggetto al posto del loro ideale dell’Io» identificandosi in tal modo «gli uni con gli altri nel loro Io» (Freud 2011, 234-235). I membri di un collettivo, dunque, dal partito fascista allo stesso movimento psicoanalitico, si riconoscono e si amano l’un l’altro in quanto tutti fanno riferimento a quello stesso oggetto esterno, opportunamente idealizzato, che è il capo.

Per Freud infatti non c’è Masse senza capo, perché ogni formazione collettiva rappresenta una regressione, seppur parziale, a quello stadio arcaico di soggezione che Freud indica con il mito dell’Urhorde e dell’uccisione del padre primordiale e che testimonia della «funzione costitutiva del politico rispetto al sociale» (Benvenuto 2021, 55). Ciò equivale a riconoscere, anche pensando agli aggregati umani dichiaratamente più aperti e tolleranti, che «per Freud ogni collettivo è nel fondo fascista» (Benvenuto 2021, 37). E ciò accade anche, come sottolinea Benvenuto (2021) operando una rilettura in chiave lacaniana della Massenpsychologie, quando a unire il gruppo non è tanto un individuo fisico ma un’idea-guida: basta infatti guardare alla formula del discorso del maître per notare come ogni capo individuale sia tale in quanto occupa il luogo del capo, identificandosi con quell’S₁, significante-padrone, identificandosi e facendosi identificare con una visione statuaria di sé che rimuove il suo essere dotato d’inconscio, attraverso un’operazione che ricorda la kantiana sussunzione del molteplice della sensibilità sotto la categoria che, a priori, chiede riempimento.

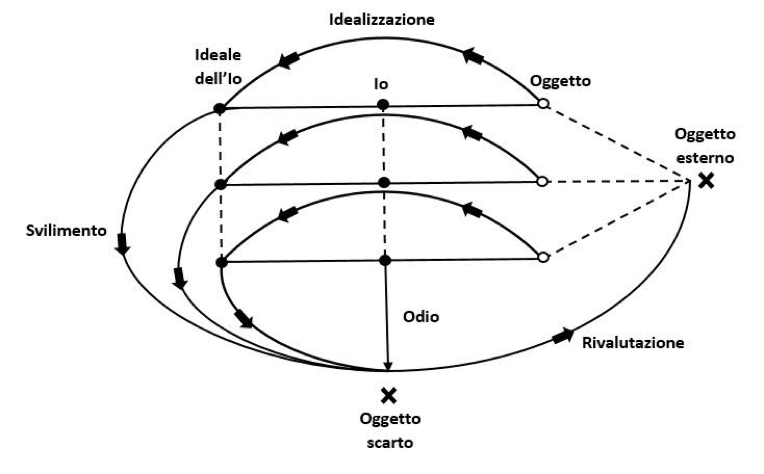

Che dire, dunque? Se è implicita nella psicoanalisi la possibilità di una prassi di disinnesco, attraverso esercizi reiterati di affinamento dello sguardo critico, delle proprie identificazioni – di cui le identificazioni politiche sono una parte preponderante – è allora giustificato un uso mediatamente politico della stessa. Mediatamente perché la psicoanalisi, figlia dell’età delle democrazie liberali, è quel legame sociale sciolto da ogni altro legame sociale, nella dimensione a tu per tu tra analizzante e analista, che consente di rimettere in scena sempre di nuovo il dramma originario del parricidio, dell’emersione della psicologia individuale dal magma della psicologia collettiva, emancipando così il soggetto dai rapporti densi e immediati della Gemeinschaft e introducendolo in quell’ambito, forse un po’più freddo e dominato dalla mediazione tra istanze contrapposte che è la Gesellschaft (Benvenuto 2021). Si può così insegnare al soggetto a stare in guardia – a immunizzarsi, sempre nel senso di un’immunità mai garantita fino in fondo e perciò bisognosa di un esercizio interminabile, dall’essenza fascista di ogni collettivo. E a immunizzarsi, ancora, da tutta una serie di dinamiche, quantomai attuali, spiegabili attraverso quell’integrazione alla Massenpsychologie freudiana che è il diagramma del circolo dell’alienazione politica proposto da Benvenuto (2021).

Se l’immagine ideale del capo-S₁, nel corso del processo di idealizzazione, tende sempre a scindersi espellendo da sé il suo contrario, l’anti-ideale come oggetto-scarto su cui si riversa l’odio e l’aggressività che contribuisce a tenere unito il collettivo, coalizzato contro ogni possibile nemico esterno o interno, ecco che si presenta la possibilità, per tramite della psicoanalisi, di una profilassi da ogni inevitabile dinamica settaria, da ogni nazionalismo, sovranismo e populismo…da tutti quegli -ismi che, nel dibattito pubblico come in quello accademico, contribuiscono a irrigidire e polarizzare la discussione sfociando in una triste «miseria identitaria» (Benvenuto 2021, 121). Una contrapposizione, insomma, tra posizioni identitarie dimentiche della loro labile natura immaginaria e del loro essere, come tutti, soggetti dell’inconscio – dimenticanza, questa, che quella strana antropotecnica che è la psicoanalisi, in quanto ci insegna qualcosa sul politico, può contribuire a colmare.

di Luca Valsecchi

Bibliografia

Benvenuto, S. (2021). Soggetto e masse. La psicologia delle folle di Freud. Roma: Castelvecchi.

Benvenuto, S. & Lucci, A (2014). Lacan oggi. Sette conversazioni per capire Lacan. Milano-Udine: Mimesis.

Foucault, M. (2011). L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982). Trad. it. di M. Bertani. Milano: Feltrinelli.

Freud, S. (1977). Analisi terminabile e interminabile. Costruzioni nell’analisi. Trad. it. di R. Colorni. Torino: Bollati-Boringhieri.

Id. (2011). Psicologia delle masse e analisi dell’Io. Trad. it. di E. Panaitescu. Torino: Bollati-Boringhieri.

Id. (2012). Introduzione alla psicoanalisi. Trad. it. di M. Tonin Dogana & E. Sagittario. Torino: Bollati Boringhieri.

Lacan, J. (2002). L’istanza della lettera dell’inconscio o la ragione dopo Freud. In Scritti (I). A cura di G. Contri. Torino: Einaudi.

Id. (2008), Il seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi (1959-1960). A cura di A. Di Ciaccia. Torino: Einaudi.

Id. (2011). Il seminario. Libro XX. Ancora (1972-1973). A cura di A. Di Ciaccia. Torino: Einaudi.

Recalcati, M. (2012). Jacques Lacan. Desiderio, godimento, e soggettivazione. Milano: Raffaello Cortina.

Sloterdijk, P. (2010). Devi cambiare la tua vita. A cura di P. Perticari. Milano: Raffaello Cortina.

Zupančič, A. (2018), Che cos’è il sesso? Trad. it. di P. Bianchi. Milano: Ponte alle Grazie.

-

Bruno Latour. Essere di questa terra

Recensioni / Giugno 2020Per chi voglia avvicinarsi agli ultimi sviluppi delle scienze sociali e della filosofia, la lettura di Bruno Latour è una tappa cruciale da molti anni ormai. Testi come Non siamo mai stati moderni (elèuthera, Milano 1995) o Politiche della Natura (Raffaello Cortina, Milano 2000) sono presenze fondamentali nelle bibliografie di chi si muove, per esempio, nelle environmental humanities o nel campo del postumano. Sarebbe però riduttivo limitare l’influenza di Latour a questi settori disciplinari, non solo per la difficoltà di assegnare i suoi scritti a una regione del sapere chiara e distinta. Attorno alle opere di Latour si sono affollati artisti, curatori, designer, architetti ed esponenti delle scienze dure. La grande fortuna di Latour mostra la dismisura della nostra fame di saperi ibridi, bastardi, capaci di attraversare più ambiti disciplinari. Gli scritti di Latour sono animati da un doppio movimento: da un lato, lo sguardo si posa fedele su alcuni grandi autori del canone filosofico occidentale come Heidegger e Schmitt, con un approccio che talvolta rasenta la filologia – o addirittura l’esegetica biblica, il primo ambito di specializzazione accademica scelto da Latour; dall’altro, le mani sono indaffarate in una pratica di pensiero tutta contemporanea, impegnate a lambiccare in un laboratorio entro il quale i concetti e i problemi più impellenti del pianeta vengono trattati come reagenti instabili.

Essere di questa terra. Guerra e pace al tempo dei conflitti ecologici (Rosenberg & Sellier, Torino 2019) costituisce un eccellente punto di ingresso in questo antro alchemico, questa zona di sperimentazione. Il calderone di Latour si versa qui in 5 articoli che illustrano lo sviluppo del suo pensiero dal 1995 al 2013: a Modernizzare o ecologizzare. Alla ricerca della settima città (1995) seguono Perché la critica ha finito il carburante. Dalle matters of fact alle matters of concern (2004), L’Antropocene e la distruzione dell’immagine del globo (2013) e infine Guerra e pace al tempo dei conflitti ecologici (2013). La brillante introduzione di Nicola Manghi mette a fuoco il criterio con cui questi materiali sono stati raccolti in un’unica antologia. Il fil rouge di queste indagini di Latour consiste nel «rapporto di forte continuità che gli studi di ecologia politica hanno con le ricerche di sociologia della scienza e "antropologia dei Moderni" precedentemente condotte» (p. 7). La ricostruzione storica proposta prende le mosse dagli studi sulla costruzione della competenza condotti da Latour ad Abidjan, la capitale della Costa d’Avorio, mostrando come essi conducano all’etnografia della vita di laboratorio che farà di Latour uno degli autori cardine dell’antropologia del pensiero scientifico. Tuttavia, nella produzione recente di Latour i riferimenti cambiano. I nuovi protagonisti sono due personaggi concettuali, Gaia e l’Antropocene, alternativi a concetti quali Natura e Modernità. Da un lato, nella concettualizzazione inventata da James Lovelock, Gaia è quel complesso mosaico di entità in costante e imprevedibile negoziato fra loro che materializzano su scala planetaria gli effetti dell’evoluzione della vita sulla Terra. Questo tempo evolutivo profondo si solidifica in un’opera di costruzione collettiva di mondi a cui hanno preso e prendono parte tutte le specie viventi; dall’altro, l’Antropocene trasforma la portata dell’agency umana depositandola in tracce geostoriche, prodotte come eccesso involontario dei sogni moderni di un perfetto controllo dell’ambiente da parte della specie umana.

Gaia e l’Antropocene danno nuovo alimento a una delle missioni principali di Latour, la riconcettualizzazione dei rapporti fra scienza e società, fra natura e politica. Secondo Latour, la Modernità pensava di poter descrivere queste dicotomie concettuali considerando i loro termini reciprocamente autonomi, purificando tutte quelle entità ibride situate sulle frontiere fra i due domini. Latour propone piuttosto di ricondurre naturale e sociale a quell’ampia zona di indistinzione metamorfica in cui essi risiedono prima di essere depurati in una serie di binomi. Entro questa riconfigurazione dei rapporti costituzionali fra gli agenti, anche le scienze assumono un volto ben diverso. Ben lungi dal disincantamento weberiano, i saperi scientifici sono piuttosto pratiche di avventurosa moltiplicazione degli attori che compongono i nostri mondi. Pensare le scienze come operazioni di riduzione o meccanizzazione degli enti è un’allucinazione che appartiene solo alle autodescrizioni dei Moderni e che descrive male la natura pratica del lavoro scientifico. Se gli si rivolge uno sguardo etnografico, le scienze diventano processi di esplorazione di mondi brulicanti di agenti, sistemi per tracciare cartografie di reti cosmologiche. Agli occhi di Latour la conoscenza scientifica è dunque un’attività di continua costruzione dei fatti, ma questa pratica inventiva non è appannaggio esclusivo degli umani. Gli agenti della costruzione dei fatti scientifici vanno ben oltre alla concettualizzazione Moderna della “società”. Gli scienziati non sono i soli soggetti attivi nelle loro ricerche. I loro laboratori non sono luoghi in cui gli enti sono oggetti passivi, messi a completa disposizione, ma spazi di incontro fra umani e cose, mediatori indocili e mai del tutto controllabili, capaci di sgusciare dalle procedure di controllo per intraprendere corsi di azione imprevedibili.

L’articolo che inaugura l’antologia – Modernizzare o ecologizzare? – è un accesso insolito a Latour, ma chiarisce molti degli approcci e dei temi trattati negli anni successivi. Una domanda fondamentale lo guida: data la difficoltà con cui i partiti ecologisti si muovono nell’arena democratica, l’ecologia può essere sciolta in altre sfere del politico? In altre parole, i problemi e i conflitti che sorgono dalla natura possono essere ridotti a questioni di carattere amministrativo o economico? Latour riformula il problema. Il quesito è mal posto perché si richiama a una concezione dell’ecologia relativa a una natura staccata dal corpo sociale, universale ma passiva. In questo senso, l’ecologia si riduce a una serie di contenuti discreti che hanno a che vedere con le difficoltà che talvolta sorgono da un mondo senza umani, che si tratterebbe di tutelare, amministrare o utilizzare come risorsa. Latour propone invece di concettualizzare l’ecologia non come contenuto, ma come processo trasversale che attraversa in modo diffuso tutto l’ambito del politico. Compiuta questa riconcettualizzazione, ecologizzare il politico non significherà quindi tinteggiare di verde gli stendardi lasciando inalterati i corsi d’azione politici, ma «creare le procedure che permettano di seguire un insieme di quasi-oggetti i cui legami di subordinazione rimangono incerti e che obbligano dunque a un’attività politica di tipo nuovo che sia adatta a monitorarli» (p. 61).

Latour propone un aggiornamento concettuale analogo anche in Perché la critica ha finito il carburante? Secondo Latour la pur fondamentale eredità dello sguardo critico rischia di aggravare un già irrespirabile clima di sfiducia generalizzata. I maestri del sospetto sono diventati maestri della paranoia, complottisti sofisticati che dietro a ogni fenomeno vedono agitarsi le ombre titaniche di una serie di antagonisti dalle iniziali in maiuscolo: il Capitalismo, la Tecnoscienza, e così via. Latour conosce bene lo scenario che dipinge perché è stato ascritto alle fila dei suoi agitatori. Entro le science wars – animate fra gli altri da Alain Sokal – la sua antropologia delle scienze era stata considerata l’ennesimo colpo di maglio inferto alla struttura pericolante della fiducia pubblica nel discorso scientifico. Agli occhi dei critici di Latour, dire che i fatti scientifici sono costruiti implica che le scienze mentano, che inventino in modo arbitrario la realtà. Latour va in tutt’altra direzione. La missione di Latour è cosmopolitica, per dirla con Isabelle Stengers. Per Latour, «il critico non è colui che smaschera, ma colui che assembla» (p. 90), che intraprende un faticoso lavoro di composizione di un mondo comune. Non si tratta dunque di demolire i saperi, ma di rallentare la velocità con cui essi costruiscono le proprie unità di senso per risalire ai reticolati e alle assemblee di agenti che li rendono possibili.

Questo lavoro di montaggio e manutenzione di mondi tuttavia comporta dei rischi. Gli ultimi tre articoli si concentrano sugli scossoni epistemologici ed esistenziali assestati da Gaia e dall’Antropocene. La diagnosi di Latour è chiara: in un’epoca di catastrofi quotidiane, di ordinaria sommossa geostorica, gli strumenti offerti dalla Modernità sono ormai ferrivecchi quasi inservibili. «Nel modernismo, le persone non sono equipaggiate con un repertorio mentale ed emozionale adeguato ad affrontare eventi di una simile scala» (pp. 97-98). Non si tratta solo di conoscere meglio: i saperi affrontano inedite sfide di carattere affettivo, entro le quali la posta in gioco è anche l’elaborazione di nuove storie capaci di fornire alla specie umana delle tecniche della presenza, degli scafandri in grado di reggere l’insostenibile pressione ambientale odierna e a venire. Latour lo afferma con James Lovelock e Peter Sloterdijk: il compito è immunologico. Dobbiamo costruire membrane in grado di proteggerci dai capricci di una Gaia irritata e vendicativa. La natura meccanomorfa e indifferente dei Moderni è impraticabile, Gaia e l’Antropocene ci costringono ad assumere una forma di pur debole animismo, a pensare i viventi nonumani e le cose come vivi e attivi: «uno dei principali enigmi della storia dell’Occidente non è tanto che ‘vi siano popoli che ancora credono nell’animismo’, quanto la credenza, piuttosto ingenua, che molti continuano tuttavia a coltivare, in un mondo disanimato fatto di mera materia – e questo proprio nel momento in cui sono essi stessi a moltiplicare le agency, con le quali si trovano ogni giorno più intrecciati. Più ci addentriamo nella geostoria, e più questa credenza sembra difficile da capire» (p. 105).

Gaia, a differenza della Natura a cui eravamo abituati, non può essere dominata perché non può essere osservata dall’esterno, nel sorvolo offerto da una posizione trascendente e disincarnata. Gaia non è una figura di unificazione, non è un ambito di sintesi, un magnete capace di attrarre a nuovo consenso tutti i popoli della terra. Gaia è il nome di un processo in atto, non di un fondamento; con Gaia ci manca la terra sotto ai piedi. Gaia non è neppure raffigurabile come una sfera, un globo, una totalità intera; la sua immagine è piuttosto l’intrico di un grande numero di anelli e di onde d’azione che agiscono e retroagiscono diffondendo i propri effetti in maniera imprevedibile. Interagire con Gaia significa quindi muoversi a tentoni, provando a intercettarla e seguirla con il maggior numero di strumenti possibili. Fra questi strumenti ci sono anche le epistemologie, le storie che i saperi raccontano.

Di quali storie e immagini ha bisogno questo spaesamento generalizzato? Per Latour occorrono narrazioni ed esperienze che consentano di sviluppare «una fusione lenta e progressiva di virtù cognitive, emozionali ed estetiche, ottenuta grazie a mezzi tramite cui gli anelli si fanno sempre più visibili – strumenti e forme d’arte di ogni sorta. A ogni anello, diventiamo più sensibili e più reattivi ai fragili involucri che abitiamo» (p. 143). Questo addestramento a nuove arti dell’immaginazione e dell’attenzione è forse uno dei compiti più preziosi di chi voglia impegnarsi, oggi, a rovistare fra le rovine dei discorsi e delle pratiche che abbiamo ereditato, per sperimentare nuovi bricolage e per provare a inventare tesori costruiti con rottami.

.

di Dario Bassani

.

-

Extra#2 \ TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia

Extra / Febbraio 2018TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia è la traccia di un dialogo spesso acceso, ricco di incomprensioni e riconciliazioni, che coinvolge architetti e filosofi, docenti e professionisti, e ancora biologi, dottori di ricerca, studenti. È il racconto di due discipline, architettura e filosofia, che si voltano per guardarsi reciprocamente, provando a innescare una svolta concettuale che deve divenire un nuovo punto di partenza. Precisamente questo è il doppio significato del termine “Turns”.

Da un lato infatti, il filosofo ha sempre avuto difficoltà a interloquire con l’architetto, sia per ragioni storiche sia per ragioni strettamente legate al suo metodo e ai suoi obiettivi. L’architetto sembra infatti presentarsi allo sguardo del filosofo come un personaggio al contempo perturbante e conturbante, in un misto di attrazione e biasimo, di invidia e ammirazione: una figura tanto sfuggente da investire la riflessione filosofica con effetto retroattivo, facendo scricchiolare le sue fondamenta concettuali e mettendo in dubbio nozioni fondamentali quali verità, libertà, realtà, conoscenza, invenzione, possibilità, necessità, che hanno rappresentato per secoli il lessico base del pensiero occidentale. L’interesse verso una simile figura sembrerebbe ovvio. Eppure, quasi sempre è il filosofo che viene interpellato, utilizzato o coinvolto nel lavoro dell’architetto, in molti casi con l’intento di distillare spazialmente il senso dei suoi discorsi nel progetto. Non che ciò sia impossibile, ma, forse, dovremmo domandarci se è proprio questo quello che vogliamo: o se invece non sia compito del filosofo esercitare una sistematica e implacabile strategia di provocazione interessata, al fine di produrre un effetto, una particolare condizione dello sguardo. Creare la crisi, mettendo in discussione ciò che è dato, sapendo che, come spesso accade, l’apertura verso un nuovo oggetto di conoscenza lascia insoluti quei quesiti che lo vedono direttamente implicato per produrre un effetto retroattivo di chiarificazione nel soggetto indagatore, impegnato a leggersi ora attraverso una nuova forma di mediazione.

Dall’altro lato, per l’architettura il rapporto con la filosofia è storicamente naturale, quasi che questa fosse una visione complementare sul mondo rispetto al suo operato: questo era possibile perché la società si evolveva in modo relativamente lento, attraverso sedimentazioni di usi che diventavano convenzioni sociali, di pensiero, di stile. Così andava nell’architettura egizia, in quella classica, nel medioevo, nel rinascimento, finanche nel Modernismo: i significati erano decifrabili perché si condivideva un sostrato convenzionale. Ma qualcosa è cambiato. Le correnti durano pochi anni: poi passano, come le mode, spesso senza lasciar traccia – tranne edifici già superati, ovviamente. Così, spariscono le teorie dell’architettura, cioè sistemi che dicano cosa sia giusto costruire. E senza una teoria che legittimi le scelte, fioriscono le retoriche e le poetiche personali, spesso così ridicole da essere persino (e giustamente) oggetto di satira. La condizione di fragilità dell’architettura contemporanea è ormai fisiologica. Ed è qui che la filosofia diventa non solo utile, ma necessaria. A patto, certo, di non usarla in senso analogico, con derivazioni dirette che trasformano concetti in forme e pensieri in stili. Dialogare con i filosofi serve perché essi ragionano su temi che, in qualche modo, toccano gli architetti – ad esempio, lo spazio, l’invenzione, la città, la generazione della forma, il potere. Capire qualcosa di quei temi aiuterà a progettare con una maggior consapevolezza, o una più approfondita convinzione sulle ragioni del progetto, e a capirne meglio effetti ed esiti.

A cura di Carlo Deregibus e Alberto Giustiniano

Scarica PDF

English version

DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/1.2018

Pubblicato: gennaio 2018

Indice

Alberto Giustiniano - ARCHITECTURAL TURN. Il filosofo e le sfide del progetto [PDF It]

Carlo Deregibus - PHILOSOPHICAL TURN. Fragilità dell’architettura contemporanea [PDF It]

(S)Block-Seminar

.

DA LASCAUX AI JUNKSPACE

Giovanni Leghissa - Da Lascaux ai junkspaces (passando per Ippodamo da Mileto) [PDF It]

Giovanni Durbiano – Descrivere il progetto dello spazio [PDF It]

Riccardo Palma – Molteplicità e non naturalità degli spazi nella produzione del progetto di architettura [PDF It]

RIFERIMENTI di Andrea Dutto [PDF It]

.

DECOSTRUZIONE, IMMANENZA, ILOMORFISMO

Giulio Piatti – Simondon e Deleuze di fronte all’ilomorfismo. Appunti sul rapporto forma-materia [PDF It]

Carlo Deregibus – Appunti su Chōra, spazio e architettura. Da Platone a Derrida [PDF It]

Paola Gregory – Le nuove scienze e la conquista dell’informale [PDF It]

Riccardo Palma – L’assenza necessaria dell’architettura [PDF It]

RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]

.

FENOMENOLOGIA E PROGETTO

Claudio Tarditi – Fenomenologia e architettura. Introduzione al problema della percezione spaziale in Edmund Husserl [PDF It]

Alberto Giustiniano – Tempo, forma, azione. Il senso del progetto nel dialogo tra Enzo Paci e Ernesto Nathan Rogers [PDF It]

Silvia Malcovati – Per un razionalismo relazionale [PDF It]

Carlo Deregibus – L’orizzonte del progetto e la responsabilità dell’architetto [PDF It]

RIFERIMENTI di Federico Tosca [PDF It]

.

MORFOGENESI E AUTOORGANIZZAZIONE

Veronica Cavedagna & Danilo Zagaria - Quale spazio per la morfogenesi e l'auto-organizzazione? [PDF It]

Paola Gregory – Morfogenesi architettonica e “vita artificiale” [PDF It]

Carlo Deregibus – Progetto e complessità. Fascino dell’analogia e libero arbitrio [PDF It]

RIFERIMENTI di Edoardo Fregonese [PDF It]

.

ANTROPOGENESI E COSTRUZIONE DELLO SPAZIO

Roberto Mastroianni – Regimi dello sguardo. Sloterdijk e la metafora spaziale [PDF It]

Alessandro Armando – La scrittura del futuro e la promessa del progetto [PDF It]

Daniele Campobenedetto – Leggibilità e materialità dello spazio [PDF It]

RIFERIMENTI di Federico Cesareo [PDF It]

.

POTERE E SPAZIO

Luigi Giroldo – Genealogie dello spazio contemporaneo. Utopie moderne e nascita dell’urbanistica [PDF It]

RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]

BIBLIOGRAFIA

.

-

Si tratta di una delle storie più note a chi frequenta i territori filosofici: la filosofia nasce come superamento del mito, costruisce il proprio spazio negando e lasciandosi alle spalle il mito, sforzandosi di superare il suo linguaggio, anche quando – Platone lo testimonia per primo – si ritrova a farne ancora uso. Da qui la convinzione che, in fondo, pensare significhi non raccontarsi storie, ma anche che conoscere sia l’operazione anti-mitologica per eccellenza (la finzione narrativa del mito che fa spazio alla verità razionale della scienza). A fronte di tutto ciò, un volume che ha il coraggio di riaprire il discorso sul rapporto tra mito e filosofia merita la più assoluta considerazione. Sarebbe ingeneroso pretendere di riassumere in pochi capoversi i trenta fitti saggi che compongono il testo, in cui il dibattito antropologico, storico-religioso, sociologico e psicologico si intreccia felicemente alle riflessioni teoriche e all’opportuna ricostruzione di casi storici; per questo, mi limiterò a presentare quelli che mi sembrano i due assi principali dell’opera, legati a loro volta a un’idea fondamentale che fa da basso continuo a tutti gli interventi: il mito non tanto “è qualcosa”, ma piuttosto “fa qualcosa”. La prospettiva funzionalista deve sostituire quella sostanzialista.

Si tratta di una delle storie più note a chi frequenta i territori filosofici: la filosofia nasce come superamento del mito, costruisce il proprio spazio negando e lasciandosi alle spalle il mito, sforzandosi di superare il suo linguaggio, anche quando – Platone lo testimonia per primo – si ritrova a farne ancora uso. Da qui la convinzione che, in fondo, pensare significhi non raccontarsi storie, ma anche che conoscere sia l’operazione anti-mitologica per eccellenza (la finzione narrativa del mito che fa spazio alla verità razionale della scienza). A fronte di tutto ciò, un volume che ha il coraggio di riaprire il discorso sul rapporto tra mito e filosofia merita la più assoluta considerazione. Sarebbe ingeneroso pretendere di riassumere in pochi capoversi i trenta fitti saggi che compongono il testo, in cui il dibattito antropologico, storico-religioso, sociologico e psicologico si intreccia felicemente alle riflessioni teoriche e all’opportuna ricostruzione di casi storici; per questo, mi limiterò a presentare quelli che mi sembrano i due assi principali dell’opera, legati a loro volta a un’idea fondamentale che fa da basso continuo a tutti gli interventi: il mito non tanto “è qualcosa”, ma piuttosto “fa qualcosa”. La prospettiva funzionalista deve sostituire quella sostanzialista.Il primo asse ruota attorno alla convinzione che ripensare la contrapposizione tra mito e ragione non significa semplicemente dire che il mito sia ovunque, che tutto sia mito, che in realtà anche la filosofia e la scienza sono in qualche modo “mitiche”. Il punto è piuttosto riconoscere che il mito non è stato semplicemente superato una volta per tutte, né deve essere lasciato alle spalle, perché non è una modalità di rapporto con la realtà imperfetta, incompiuta e difettosa rispetto a quella razionale: è piuttosto una modalità altra con delle proprie specificità e – soprattutto – con la propria utilità. Si tratta infatti di comprendere che le ambiguità e le contraddizioni del mito, capace di generare fascino e seduzione come repulsione e rinnegamento, sono legati al fatto che il mito è innanzitutto una prassi, che si colloca cioè in una dimensione performativa che si avvale di peculiari materiali e pratiche: il mito rappresenta la tessitura – in termini foucaultiani – di un vero e proprio ordine discorsivo, di un dispositivo di sapere-potere. In questo senso, esso ha persino una propria “razionalità”, nella misura in cui possiede una struttura e delle modalità di funzionamento e dispiegamento irriducibili ad altro e – soprattutto – insubordinabili a quelle proprie della ragione in senso stretto. Senza che ciò debba tradursi nella celebrazione della narrazione mitica a discapito della discorsività argomentativa, evidentemente; anzi, occorre proprio cominciare a vederle come complementari piuttosto che dirette antagoniste.

In particolare, il mito gioca un ruolo decisivo nella messa in opera della realtà politica e nella costruzione dell’identità sociale: il mito è produzione di memoria, di coesione, di immaginario, è fondazione del legame socio-culturale e dell’articolazione storico-temporale, offre un punto di riferimento per la stabilità di un gruppo. Il mito produce tutto ciò proprio mentre è da tutto ciò prodotto e riprodotto: il mito orienta. È per questo che esso non può essere semplicemente “demistificato”, in nome della ragion pura come della denuncia delle ideologie: il mito non è un vestito che ricopre una supposta realtà originaria e fatto proprio da una determinata classe sociale per tenerne sotto scacco un’altra; è – piuttosto – una modalità di accesso alla realtà che accomuna le diverse (supposte o effettive) classi sociali, che consente loro di far parte della medesima società. In poche parole, il mito ha una peculiare funzione soprattutto sociale, fonda la socialità umana, è un fattore di coesione e condensazione rispetto alla vita associata: il mito istituisce proteggendo e preservando – immunizzando. Ed è proprio qui che la sua funzione stabilizzatrice diventa indisgiungibile dal rischio di tradursi in un fattore di sclerotizzazione o eccessiva solidificazione; è perciò che il mito può essere tanto un orizzonte di condivisibilità quanto una cornice intrascendibile, che la sua macchina può generare forme di conoscenza e di circolazione linguistica, immaginale e simbolica che si autocertificano come verità naturali e immodificabili.

Il secondo asse attorno a cui si costruisce il volume consente però proprio di spiegare meglio il senso di questa utilità e il motivo profondo per cui il mito non può essere superato. Infatti, riprendendo soprattutto la lezione di Blumenberg, la funzione simbolico-performativa del mito va letta in chiave antropogenetica, vale a dire che l’utilità del mito è antropologica: il mito è uno dei modi tramite cui l’animale umano articola il senso della propria esistenza e il rapporto al proprio ambiente. Più specificamente, il mito consente di addomesticare il mondo e di dare così stabilità all’esistenza, è una forma di metaforizzazione della realtà e della propria posizione al suo interno che consente di dare a entrambe una figura. In altri termini, per quell’essere – quale l’uomo è – esposto, vulnerabile e consegnato al compito di dar attivamente forma al proprio rapporto con il mondo e di condurre esplicitamente la propria esistenza, il mito rappresenta un sistema di prevenzione da un’eccessiva prossimità con il reale e conseguentemente un meccanismo di misurazione delle giuste distanze da esso: troppe domande sull’origine del mondo generano angoscia, certo, ma la medesima angoscia si produrrebbe qualora non venisse prodotto nessun tipo di risposta. Il mito è proprio il tentativo di fornire una risposta che, pur non rifiutando la domanda sul senso del mondo, cerca però di limitarne la proliferazione indefinita, di interromperne il regresso all’infinito: finché l’uomo dovrà orientarsi nel mondo – a dire: finché l’uomo esisterà – il mito interverrà a offrire sostegno e supporto. In breve: il suo spettro di variazioni storiche e culturali fa dunque da controcanto all’invariante antropologica del bisogno di metafore capaci di far fronte all’assolutismo della realtà. Certamente, si potrebbe sostenere che il richiamo a Blumenberg comporti un eccessivo ricorso a quel “paradigma dell’incompletezza” o “fiction dell’essere carente” che gli sviluppi contemporanei dell’antropologia filosofica hanno cercato di ripensare (a partire da Sloterdijk, non a caso uno degli autori comunque chiamati in causa dagli interventi), così come implicherebbe di conseguenza anche un’eccessiva insistenza sul bisogno di protezione e riduzione del rischio e meno su quello di esplorazione e soddisfazione della curiosità. Come a dire che il mito può o deve essere considerato anche un dispositivo di scoperta di possibilità, oltre che di contenimento della loro dispersività, ossia che – pensando soprattutto alla dimensione sociale – al mito va riconosciuta più nettamente una dimensione simbolico-espressiva a fianco di quella contenitivo-stabilizzante. Tuttavia, ciò nulla toglie al punto di fondo da tener fermo: riconoscere che il mito è un paradossale “zero efficiente”, un nulla performativo, in ragione della stessa costituzione umana, e non il residuo di un passato oscuro da scrostarsi di dosso una volta per tutte. Ed è da questo punto fermo che il volume chiede di ripartire e di pensare.

Per chiudere, come viene pregevolmente evidenziato dai curatori, padroneggiare totalmente le problematiche scientifiche come le dimensioni pratiche connesse al mito è un’impresa ai limiti dell’insormontabilità: mito si dice e si fa senza dubbio in molti modi. Ma l’altrettanto indubbio pregio dell’opera è sforzarsi di mostrare questa molteplicità, è offrire un quadro insieme complessivo e articolato di quel solo apparente ossimoro che è la “filosofia del mito”, al fine di contribuire a rendere meno cogente la sottile violenza con cui tende a presentarsi ciò che è ovvio e a indicare così nuovi spazi di libertà possibili. Siamo insomma di fronte alla piena assunzione del compito forse più peculiare e controverso di cui la filosofia tenta di farsi carico: pensare il proprio tempo in rapporto al suo trascorrere.

di Giacomo Pezzano