-

-

L’inconscio e il trascendentale. Saggi tra filosofia e psicoanalisi di Giovanni Leghissa (Orthotes, 2023) è a suo modo e a dispetto delle apparenze un libro di metafisica: a percorrere e collegare i cinque testi che lo compongono è infatti il tema filosofico per eccellenza, quello della fondazione. Che ne è, oggi, del gesto della fondazione? È ancora possibile effettuarlo, ossia – nei termini dell’autore – dominare, con sguardo “totale”, l’enciclopedia dei saperi? La risposta di Leghissa, che si muove nel solco della fenomenologia husserliana (seppur riveduta e corretta), è naturalmente negativa: le risorse che il sapere filosofico ha da sempre dispiegato per dare un fondamento in senso logico, ontologico e percettologico (p. 109) alla realtà non possono se non essere interne al sistema indagato. Con buona pace delle pretese – in fondo teologiche – che ancora animavano i pensatori sistematici del XIX secolo, Leghissa sostiene come sia costitutivamente impossibile reclamare uno sguardo “da fuori”, fondando dall’esterno ciò nella cui costruzione siamo inevitabilmente coinvolti (p. 20). Si tratta di un definitivo congedo dalla filosofia (p. 22), in favore di saperi scientifici e umanistici più attrezzati in quanto circoscritti e controllabili? Al contrario: se la filosofia, pur accogliendo in sé l’impossibilità della fondazione, intende riguadagnare la pretesa di porsi quale sapere critico universale, in grado di mettere in questione ciò che non si indaga poiché ritenuto ovvio tanto nei suoi stessi confronti quanto rispetto a ciò che le è esterno, bisognerà procedere a una sua riforma, che investa nel profondo i suoi principali operatori.

È innanzitutto l’ormai classica distinzione tra empirico e trascendentale a dover essere rimodulata (p. 113). Mantenere una netta separazione tra questi due ambiti, quasi che spontaneamente ciò che percepiamo con i sensi possa riapparire intatto nelle più alte sfere della concettualità – o che, all’inverso, le forme ideali separate riescano ad aderire perfettamente all’esperienza sensibile – significa condannare il pensiero al vicolo cieco di un dualismo che non riuscirà mai a riunire adeguatamente ciò che ha separato. Seguendo la lezione dello schematismo kantiano e la sua successiva penetrazione all’interno del pensiero di Husserl (p. 113), Leghissa mostra come operazioni sintetiche capaci di prefigurare la costruzione dell’idealità siano già attive all’interno della sensibilità e come, di conseguenza, la stessa concettualità non sussista mai in piena purezza, ma risulti sempre coalescente con una componente di natura empirica (p. 116). Nozioni husserliane quali quelle di sintesi passiva (p. 113), di ritenzione (p. 114) e di mondo della vita (p. 136) vanno così intese secondo Leghissa in un senso non duale, molto vicino – si potrebbe aggiungere – alle riflessioni di Gilles Deleuze sulla natura filosofica dell’immanenza, tale per cui ciò che costituisce la condizione trascendentale (ad esempio la nozione di triangolo) risulta effettivamente esistente soltanto nella sua concreta apparizione empirica (ossia il triangolo disegnato).

Allo stesso tempo – e conseguentemente – sarà l’altrettanto originaria distinzione tra mythos e logos a dover essere rimessa in questione: il gesto inaugurale – di nuovo: fondativo – con cui la filosofia ha preteso onorare la propria vocazione razionale, prendendo al contempo le distanze dalle narrazioni proprie dell’orizzonte mitico è infatti, ancora una volta, un’operazione inservibile (p. 118). Come ha sapientemente mostrato Jacques Derrida, è a rigore impossibile istituire una distinzione definitiva tra concetto e metafora, proprio perché questa stessa distinzione non sembra prestarsi a un’analisi di tipo concettuale: a mancare è il concetto filosofico della metafora, la “metafora della metafora” (p. 123). A una più accurata ricognizione risulta dunque chiaro non solo come – idea già maturata per esempio nel pensiero di Bergson – le metafore possano fornire un concreto ausilio allo sviluppo del pensiero filosofico, ma anche come i principali operatori filosofici risultino indecidibili (p. 128), ossia non posizionabili completamente né da parte metaforica né da parte concettuale (com’è significativamente il caso della Lebenswelt husserliana).

L’embricazione costitutiva tra empirico e trascendentale quanto quella tra concetto e metafora conduce così Leghissa a riflettere sul significato e il portato del gesto filosofico. In primo luogo esso dovrà da un lato porsi sotto il segno della decostruzione (p. 128): la filosofia dovrà muoversi in quel groviglio di concetti e metafore che caratterizza l’insieme dei saperi, con l’obiettivo critico di chiarire e mostrare gli aspetti mitici all’opera nella razionalità e quelli razionali agenti all’interno dei mitologemi. In secondo luogo, essa, nel riconoscere i propri costitutivi limiti, dovrà allearsi con un altro sapere ibrido per eccellenza, ossia la psicoanalisi che, sull’asse Freud-Lacan, ha per sua propria natura fatto i conti con l’impossibilità di una fondazione ultima. Secondo Leghissa la psicoanalisi freudiana – soprattutto nella sua versione lacaniana, “linguistica” e strutturale – nell’interrogare da vicino la nozione di inconscio, può istituirsi quale “macchia cieca” della filosofia, ossia riuscire da un lato nell’intento di rendere visibili quelle sue operazioni interne (p. 11) che le restano per sua natura precluse e, dall’altro, di attutire la sua ineludibile volontà – di natura in fondo mitica – di “fare uno”, ossia di ridurre l’intero campo del reale a puro concetto (p. 144).

Sono però forse le incursioni nell’antropologia filosofica, condotte a partire dal pensiero di Hans Blumenberg, a dare alla prospettiva di Leghissa particolare originalità, schivando gli esiti spesso sterili che incontrano oggi gli epigoni di Husserl e Derrida. Le rimodulazioni del rapporto tra empirico e trascendentale, così come la pratica filosofica della decostruzione e la possibile alleanza con la psicoanalisi trovano quale presupposto una precisa ipotesi antropologica – in fondo già nietzscheana – che vede nell’essere umano “un animale che, per superare oggettive deficienze adattive […] si concede il lusso di creare artefatti anche piuttosto elaborati” (p. 134). L’esigenza umana di costruire un linguaggio attraverso cui raccontar storie per “dominare” il reale costituisce lo sfondo – una sorta di mondo della vita riletto però in chiave antropologica – a partire dal quale l’avventura anche “teoretica” di Homo sapiens può essere posta. Si comprende allora in maniera più chiara il ripetuto appello a combattere quella purezza che il filosofico ha da sempre riservato per sé: si veda, a titolo di esempio, l’analisi storico-teologica che Leghissa consacra alla nozione plotiniana di Uno, svelandone implicazioni ed esigenze, e capace di mostrare come tale concetto/metafora non emerga alla stregua di un prestito calato dall’empireo, ma si realizzi e diventi concretamente operativo attraverso la compresenza e l’evoluzione di differenti “figure” (pp. 128-133).

È proprio a partire da qui, ossia dalla capacità di mostrare la natura impura del concetto e la conseguente presenza di ampi tassi di mythos nel cuore stesso della razionalità filosofica che si situa la proposta “politica” che emerge dal testo: l’attività di critica filosofica, in pieno accordo con l’esplicita rivendicazione di un’eredità illuminista, deve essere al tempo stesso produttrice di emancipazione. Leghissa riflette lungamente – attraverso le intuizioni di Freud sul rapporto tra io e massa e quelle di Lacan intorno al nome del padre – sulla natura “fantasmatica” della relazione che l’uomo instaura costantemente con la realtà: tanto nell’esperienza dell’innamoramento (p. 82), quanto nel rapporto con la legge e con gli altri (p. 88) è ogni volta in atto un meccanismo emotivo di identificazione che conduce l’individuo a una rinuncia all’attività individuale in favore di un comportamento stereotipato (pp. 28-50; pp. 62-63; pp. 88-98). Se è vero che tale meccanismo di identificazione è imprescindibile per la crescita dell’essere umano e di esso è dunque impossibile liberarsi completamente, la presa di consapevolezza conseguente alle attività di una filosofia psicoanalitica (o di una psicoanalisi filosofica) potrà quantomeno indurre il soggetto a un rapporto più sorvegliato nei confronti del reale.

A partire da queste considerazioni, si sarebbe tentati di assegnare alla psicoanalisi una funzione politica emancipatrice, ma è l’autore stesso a metterci in guardia: proporre un freudismo o un lacanismo massimalista e rivoluzionario (nei tanto esempi in cui oggi si declina) significa misconoscere il pessimismo antropologico che da sempre ha animato il discorso psicoanalitico, per il quale “le pulsioni aggressive degli uomini non sono in alcun modo eliminabili” (p. 77). Al di là dei confini di questo pessimismo, ossia al di là del nesso tra desiderio e fantasma, e in ottica esplicitamente utopistica, è forse meglio guardare – sembra confessarci Leghissa – alle preziosissime indicazioni fornite dal Marchese de Sade nella sua opera (pp. 99-108). Sganciando la pulsione sessuale dal desiderio – quale autore in fondo meno erotico? – Sade sembra immaginare una società senza fantasmi, ossia pienamente egualitaria, la quale da un lato è in grado di mostrare la completa arbitrarietà delle norme sociali in quanto tali (p. 107) e dall’altro scommette su cosa può significare una libertà “assoluta” incarnata da soggetti completamente sovrani (p. 108).

Di fronte alla proposta teorico-politica proposta da Leghissa si potrebbero tuttavia avanzare alcune obiezioni relative al ruolo che in essa viene ad assumere la filosofia. Seguendo alcuni nuclei argomentativi pare che questa ne esca notevolmente ridimensionata: all’interno del progetto enciclopedico – cui essa non prende di fatto parte – le resterebbe in eredità soltanto un compito di natura fenomenologico-descrittiva (p. 22), peraltro in un contesto in cui i saperi sono oggi perfettamente in grado di autolegittimarsi (certo, con una dose più o meno massiccia di artifici retorici), respingendo con successo ogni intrusione nel proprio ambito di indagine. Se si seguono altri passaggi emerge invece la posizione opposta, per cui sull’impresa filosofica pare gravare un carico che è forse al di là delle sue reali capacità e competenze: da un lato questa dovrebbe sapersi riparametrare a puntello critico capace di sondare i presupposti inindagati dell’intero campo dei saperi (p. 139) e, dall’altro, una volta posta la sua alleanza con la psicanalisi, parrebbe vocata allo sforzo quasi ossimorico di tenere insieme il riconoscimento del bisogno umano di rassicurazioni identificative al valore emancipativo che una “mitologia della ragione” potrà indurre (p. 145). Insomma, la filosofia sembra alternativamente destinata o al congedo dall’enciclopedia dei saperi o a un potenziamento ipertrofico della sua stessa presenza.

Al netto di queste considerazioni, L’inconscio e il trascendentale si presenta come una raccolta di saggi ricca di stimoli non soltanto teorici, nella quale si tenta un decisivo collegamento tra la riflessione metafisica sulla natura del gesto filosofico e l’indagine delle caratteristiche proprie dell’essere umano e del suo modo di abitare la realtà, la storia e le istituzioni. Leghissa si dimostra così in grado di maneggiare, accompagnandola con rigore argomentativo, quell’arte della “distanza” – quel voler afferrare la natura intima del reale senza voler coincidere completamente con esso – che è in fondo il senso stesso dell’impresa filosofica.

Giulio Piatti

-

Dalla pulsione al desiderio, e ritorno

Recensioni / Ottobre 2022Sembra che la psicoanalisi non sappia molto della soddisfazione della pulsione, e che anzi si limiti a fare qualcosa con la sua insoddisfazione strutturale. Cosa ne fa? Un percorso di cura, attraverso costruzioni più o meno artificiose di godimenti sostitutivi, spostamenti del godimento dal suo luogo mancato alla stanza del terapeuta. Quel che in Vivere la pulsione. Saggio sulla soddisfazione in psicoanalisi (Orthotes, Napoli-Salerno 2022) lo psicoanalista lacaniano Franco Lolli intende disarticolare è proprio l’ovvietà del ragionamento che ho appena esposto, col quale attestiamo, implicitamente, cosa sia godimento, cosa sia pulsione e cosa voglia dire essere soddisfatti o insoddisfatti.

Per scrivere cosa ne sappia la psicoanalisi della pulsione, dovremmo prima sapere cos’è la pulsione, il che, metodologicamente, è inarrivabile: la psicoanalisi non cerca il ti estì ed è avversa tanto a una risposta che vada nella direzione dell’appiattimento ontologico di siffatta domanda quanto a una ricerca di cause che si presenti come ultima e fondante la disciplina. Pertanto, la prima domanda che dobbiamo lasciar cadere, nel leggere il saggio di Lolli, è proprio “cos’è la pulsione?”.

Se volessimo azzardare una risposta, diremmo “un indefinibile, un indecidibile”, annullando così retroattivamente la domanda. L’indefinibilità della pulsione non è un escamotage teoretico per sottrarsi a un’indagine scientifica degli eventi e della loro etiologia, ma anzi il preciso esito di tale indagine. Esito che attesta un Reale restìo da secoli a una generalizzazione definitoria possibile. Si tratta di un Reale filogenetico, trans-storico, che affonda nelle strutture comuni del sentire e al contempo le travalica e le precede, provocando atteggiamenti pulsionali non sussumibili e di cui il soggetto non sa niente, può solo limitarsi a constatarne la ripetizione e l’assurdità: una convinta femminista gode solo immaginando di essere stuprata da una camionata di nazisti, una donna colta è incredula perché attratta solo da uomini rozzi e grossolani, un’altra ha atteggiamenti di maternage e dolcezza nei rapporti, mentre per venire deve immaginare di possedere una donna «come farebbe un uomo» e sbatterla contro il muro (cfr. pp. 19-20).

In un’affascinante ricognizione di frammenti clinici, Lolli mostra come la pulsione faccia il paio con nient’altro che la singolarità, da cui «l’impossibilità di pensare […] la sua precisione» (cfr. p. 59). È possibile un’ontologia che renda conto dell’evento singolare della clinica? E ancora, possiamo permetterci di ontologizzare uno dei quattro concetti fondamentali della psicoanalisi (inconscio, ripetizione, transfert, pulsione) senza conseguenze? Col dire che la pulsione è un concetto che resiste all’appiattimento o riduzione ontologica, non intendiamo, ovviamente, che essa eluda il corpo o che in qualche modo non parta da esso: è ricorsivo e presente carsicamente come sfondo, nella produzione di Lolli, l’interesse per il corpo come “inizio” – dalla prima esperienza come psicoterapeuta in un istituto di riabilitazione per soggetti con disabilità motorie e psichiche a opere quali Prima di essere io e L' ingorgo del corpo – inizio che è al contempo uno slittamento: dal fisiologico al pulsionale, da cui si traccia la loro co-implicazione.

Francis Bacon: Ritratto di Henrietta Morales, 1909-1992, Ireland (WikiArt) Nel lambire, con difficoltà e incertezza, qualcosa di simile a un significato di pulsione, consci del punto di impossibilità che essa rappresenta in virtù delle ragioni esposte, potremmo accostarla a un concetto di natura trascendentale che si dispiega al crinale tra il somatico e lo psichico, permettendo un richiamo incessante dell’uno nell’altro. Ben diversamente da un “debordare”, la pulsione è garante di una forma di omeostasi e equilibrio, un punto tanto impreciso quanto necessario che non sacrifica alcuna polarità, e che anzi le ricomprende in un’economia soggettiva più ampia. Soddisfare il corpo, sembra dirci Lolli, implica anche una certa postura epistemologica e simbolica dello stesso; in tal senso l’oggetto non è mai senza concetto – e senza fantasma – e viceversa il concetto si modula su un corpo pulsionale che è dotato del suo realistico correlato oggettivo e neurofisiologico.

Pertanto, il saggio di Lolli ha il pregio di una radicale lucidità, con implicazioni dirette su un neo-lacanismo che, in sede sia teoretica che clinica, alle volte, sacrifica un registro per preferirne un altro, o si appiattisce su una polarità rinunciando all’altra: la pulsione così come letta da Lolli è tratto dirimente per ripensare tout court il rapporto tra Reale e Simbolico. Lasciare indietro il coté simbolico e epistemologico del sintomo può avere effetti nella direzione della cura dei sintomi contemporanei e, più decisamente, nell’intendere il desiderio, tema cruciale in psicoanalisi lacaniana: il movimento che il saggio sembra compiere consiste in un emergere progressivo del desiderio, in un delinearsi della pulsione anche come desiderio, dunque come struttura di domanda simbolica, lettura affatto scontata qualora la pulsione sia “incollata” al godimento reale.

Articolando le parentele della pulsione con l’oggetto a – che non è mai oggetto ontologicamente inteso, ma investito e impregnato dalla fenomenologia del fantasma –, poi con il desiderio e con il fantasma, Lolli può instaurare un movimento che vada dalla pulsione al desiderio, e ritorno: ritorno alla pulsione non prima di esser passati dal Simbolico. Se, su un versante, il nucleo di originaria e perduta indistinguibilità di desiderio e godimento si riverbera in un desiderio che mantiene del godimento il carattere antidialettico di bisogno, refrattario all’alterità dialogante e domandante, insomma una «condizione assoluta» (p. 159), per un altro verso, nonostante il proprio voler fare a meno dell’altro, se ne implora il diventarne oggetto, si supplica un riconoscimento della propria domanda muta. Piuttosto che allarmarsi per contraddizioni insolute, che sono all’ordine del giorno in psicoanalisi, conviene dunque compiere un movimento, che è la cifra stilistica e teoretica del saggio: un’“oscillazione” che ha la stessa preziosa scansione dell’andirivieni nevrotico, un percorso ondulatorio di indifferenza e dipendenza con cui ci si difende e si tenta di maneggiare «l’enigma del desiderio dell’altro» (p. 159).

Lolli rivitalizza la pulsione con una mancanza, la reinserisce nel circuito del desiderio, e in esso la incornicia: quest’operazione permette di aprire spiragli decisivi di soggettivazione in seno alla prigionia dell’immanenza piatta e stagnante del solo godimento. In un saggio della sua Metapsicologia del 1915, Pulsioni e i loro destini, Freud suggerisce una destinalità quasi senza scampo sancita dalla pulsione che ci agisce. Questo tratto ritorna nei casi clinici di Lolli i quali, più che ripetere, sono ripetuti da una passività che li esercita: Mario è schiacciato dal peso di un «vizio inconfessabile», si autoattribuisce una perversione, consistente proprio nel piacere di farsi schiacciare, come una farfalla sotto stivali di gomma (cfr. pp. 182-184). Se Mario non lo vuole e lo rigetta, cosa ha tracciato per lui il destino di doversi eccitare così e non altrimenti? Ripenso all’avvertenza editoriale dell’edizione italiana del sovracitato saggio freudiano, dove la traduzione interpretativa di Schicksale con destini, piuttosto che con vicissitudini, è giustificata dal fatto che le traversie della pulsione sono per lo più «soluzioni specifiche a cui le pulsioni sono necessariamente costrette» (S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi e altri scritti 1915-1917, p. 6).

Tuttavia nell’evoluzione della spinta pulsionale, che è costitutivamente non lineare, bisogna tener conto di un embricarsi reciproco di forme attivo-passive che aprono uno spazio di smarcamento dalla necessità destinale: la complessità della pulsione è dovuta alla plasticità libidica, in quanto sovrapposizione e coesistenza di forme attive e passive, fasi che «si comportano le une rispetto alle altre all’incirca come successive eruzioni di lava» (p. 26). Sembrava dirci Freud che c’è un’imponderabile attività nella passività: trasponendolo in Lolli, serve forse percorrere quel che di desiderio vi è nella pulsione. Lo psicoanalista riprende questo luogo di respiro della pulsione, innestandovi il «bemolle della perdita […] che si sovrascrive al diesis del recupero di godimento» (p. 69). Molto si gioca in questo spazio: la variazione, il guadagno soggettivo, gli atti di scrittura di una memoria inconscia.

Lolli si è cimentato in un progetto audace e a tutti gli effetti riuscito: ri-problematizzare pressoché tutti i concetti chiave della psicoanalisi, senza cadere in ortodossie di Scuola, allontanandosi dalla ripetizione pedissequa dell’idioletto lacaniano, per aderire a una direzione teorica che è il riflesso della clinica. Nell’uscita dal piuttosto abusato binarismo desiderio/godimento, un pensiero della pulsione si configura come atto di shifting tra i due suddetti, fino al punto da non riconoscere cosa, di desiderio, vi sia nella pulsione, e cosa invece di godimento. Ammetto che alla vista del titolo ho temuto che Vivere la pulsione. Saggio sulla soddisfazione in psicoanalisi fosse l’ennesimo saggio di psicoanalisi su una possibilità più o meno raggiungibile di accedere al godimento: che l’insistenza sul “vivere” e sulla “soddisfazione” richiamassero una nota dimensione acefala di pulsione che, appunto, non si pensa ma si vive. Vivere, soddisfarsi, godere sono significanti collocabili in un’area semantica che taglia la mancanza del manque-à-être inteso come prototipo del soggetto lacaniano. Ho temuto dunque un invito a far coincidere, come in certo senso parte della lezione lacaniana vorrebbe, il fantasma (di fine analisi) con la pulsione, e dunque una progressiva sparizione dei tratti del desiderio, del simbolico, della mancanza, e del fantasma – quest’ultimo nel suo ruolo di velo e di struttura narrativa piuttosto che di affaccio dirompente sul Reale – fino al delinearsi di un Reale fuori-legge, talmente fuori che persino il soggetto ne è escluso, un impersonale di nessuno, che in certo neo-lacanismo teoretico la fa da padrone. Il movimento presunto che si assocerebbe a pulsione e soddisfazione non è invece inscrivibile in una teleologia naturale “verso il Reale” bensì è avvolto e complicato in se stesso: il “verso” la pulsione è già ritorto sul desiderio, e la mancanza desiderante in quanto inerente a un corpo che gode è già più di quanto manchi. La pulsione è quasi raffigurabile come un Giano bifronte che guarda indietro-avanti al desiderio-godimento, e ne media la conversione reciproca e l’inestricabilità.

Rispetto al movimento da me immaginato, a giudicare da certo stato dell’arte del neo-lacanismo, movimento che si sarebbe servito della pulsione come operatore di de-soggettivazione progressiva, ritrovo invece un ritmo scandito da complicazioni teoretiche che conducono direttamente alla messa a tema del soggetto in psicoanalisi: gli oggetti a – oggetti fantasmatici che fungono da resto e obliterazione di un godimento originario istituitosi già come perduto – sono molti per ciascun soggetto, dunque deve esservi soggetto a percepire molteplicità e differenza fra gli oggetti; la pulsione, in quanto, «tesoro dei significanti» sorprendentemente circola nel simbolico più di quanto saremmo portati a credere, sganciandosi così da un certo vitalismo biologicistico (cfr. p. 113) e da un riduzionismo di scariche meccaniche e spurganti, facendosi veicolo di un’elaborazione rappresentativa che si correla al fantasma e non prescinde dalla sua cornice, ricomprendendo così il sessuale come anche, necessariamente, immaginario e simbolico.

Se il saggio di Lolli dovesse essere rappresentato graficamente, sarebbe un nodo borromeo a quattro, in cui i tre registri lacaniani – Reale, Simbolico e Immaginario – procedono contestualmente e si istituiscono, di volta in volta, in maniera relazionale, di modo che alcun registro sia fagocitato (sorte che è spettata al Simbolico nel cosiddetto ultimo Lacan) o lasciato indietro: la pulsione è vettore di circolazione significante nel Reale, funzione operativo-trascendentale istitutrice di nessi tra la materialità dell’antefatto libidico e la complessità sintattica della traccia mnestica. Un paradosso dagli effetti di equilibrio sistemico: la pulsione si significantizza nella formulazione della domanda, ammettendo qualcosa del Reale alla trasmissione, eppure ha una natura di “bisogno” che in modo lavico smobilita dal basso il significante, e lo fa eruttare frammentandolo con un più-di irricomprensibile nella struttura. Mediante la precisa illustrazione teorica e clinica di tale meccanismo, a sua volta garante di una struttura, Lolli mostra la via emancipatoria di una ripetizione biologica che solo in virtù della sua natura trascendentale ci salva dalla fissazione d’oggetto. La pulsione, in quanto predelineata secondo una strutturalità intima dotata di leggi proprie, traina una liberazione: che la domanda possa procedere senza oggetto. Ciò in cui Lolli si allontana con decisione da una “psicoanalisi dell’impersonale” è precisamente la dimostrazione di questo meccanismo. Solo passando dal desiderio si rilancia la posta in gioco della soggettività, e la pulsione, ritornando alla propria natura di domanda simbolica, produce un effetto-soggetto.

di Sara Fontanelli

-

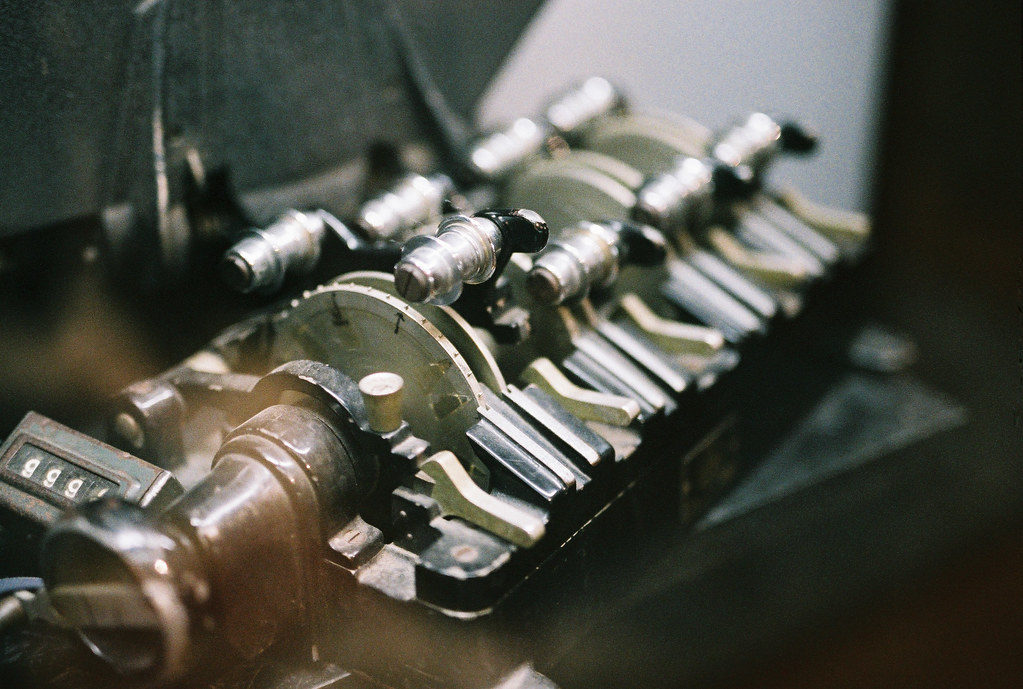

Del modo di esistenza degli oggetti tecnici

Recensioni / Ottobre 2021Del modo di esistenza degli oggetti tecnici di Gilbert Simondon, tradotto in italiano da Antonio Stefano Caridi per i tipi di Orthotes (2020), è ormai un piccolo classico. Eppure si tratta di un’opera che non ha quasi nulla del classico: popolato di tubi elettronici e motori di trazione, articolato in tre parti piuttosto disorganiche e solo di rado disposto ad aperture di senso rivelatrici, è un libro quasi contrario alla vocazione del grande saggio umanistico moderno. Quando venne pubblicato nel 1958, diede voce a un certo clima di insofferenza generale verso le Humanités: «più nessuno può vivere una vera cultura umanistica, anche volendo e avendone i mezzi materiali», scriverà qualche anno più tardi Abraham Moles (2012: 32). Simondon fa sua questa diagnosi sin dall’inizio degli anni ’50 – lui che aveva fondato un atelier di tecnologia nel liceo di provincia dove insegnava, che leggeva appassionatamente Louis de Broglie e Norbert Wiener, che studiava psicofisiologia appena uscito dalle aule di filosofia de la rue d’Ulm.

Ciò che l’umanesimo sembrava aver dimenticato è che la nozione stessa di cultura si basa sull’idea che l’uomo vive in un ambiente tecnico e macchinico. Questo dato di artificialità fondamentale del milieu umano funziona come una sorta di messa a terra di quel regno dei fini che, quando viene separato dal dominio dei mezzi, diviene apparato di conservazione dei valori. È invece proprio il regno dei mezzi a produrre umanità: ancora prima del linguaggio e del concetto, la tecnica è per l’uomo «il modo più concreto del potere di evolvere» (Simondon 2017: 266). Essa è innanzitutto potenza produttiva di senso. La nozione di senso, tuttavia, sfugge al dominio esclusivamente umano nel momento in cui si riconosce come trascendentale rispetto all’umano stesso. In altre parole, se il mezzo e la componente materiale assumono un ruolo essenziale e non semplicemente veicolare nella dinamica evolutiva, allora la dinamica riflessiva secondo cui l’uomo costituisce sé stesso raddoppiando la propria natura si rende opaca e si interrompe: il mondo non è più lo specchio dello spirito.

Del modo di esistenza degli oggetti tecnici entra subito in dialogo con l’altra grande opera di Simondon, L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e informazione. La tesi che in chiave diversa è portata avanti in entrambe le opere è che l’informazione, intesa come regime di atti disparanti generativi, è principio primo della realtà e della conoscenza umana. L’informazione è articolazione ontologica individuante che si esprime nei modi d’esistenza stessi delle forme, intese secondo il loro carattere processuale e diveniente. In Del modo di esistenza degli oggetti tecnici tale paradigma si specifica nel senso delle potenze proprie all’inorganico artificiale, l’oggetto tecnico in quanto campo di affetti ed essenza singolare. Come nota Deleuze a proposito del concetto di dispositivo, «è già molto tempo che pensatori come Spinoza o Nietzsche hanno mostrato che i modi d’esistenza dovrebbero essere pensati secondo dei criteri immanenti, secondo il loro tenore di “possibilità”, di “libertà”, di creatività, senza alcun appello a dei valori trascendenti» (Deleuze 2007: 24).

La tesi portata avanti da Simondon è che l’oggetto tecnico è stato sistematicamente trasposto sul piano di valori ad esso trascendenti. La forma tecnica è il terreno in cui si afferma la ragione strumentale tout court, in cui ogni oggetto è inteso sin da subito come strumento e privato di autonomia ontologica. Più un oggetto dipende dall’uso che l’uomo ne fa, più gli si impedisce di esplicare il proprio specifico ambito di potenze. La forma tecnica dev’essere invece compresa come un modo in cui dell’informazione è espressa; così essa si rivela parte di una vicenda che supera sia l’oggetto che il singolo soggetto utilizzatore, una vicenda di transustanziazione di immagini e essenze di utilizzazione. Ogni oggetto tecnico articola un’essenza formativa che implica un numero indeterminato di concatenamenti con il reale; perciò esso porta sempre con sé un «margine d’individuazione» e di formazione ulteriore, analogamente a ogni altra forma reale. Assumere uno sguardo immanente a questi processi, per Simondon, significa smettere di trattare gli oggetti come schiavi e intraprendere una nuova relazione di trasparenza con il mondo.

Ciò che caratterizza questo “platonismo macchinico” di Simondon è il gesto di «convocazione», per dirla con Latour, tramite cui entità ontologicamente neglette vengono infine incluse – seppur nella loro differenza specifica – nel cerchio dei protagonisti della realtà. Lo sfondo di questo gesto è un pluralismo metafisico delle potenze, suggerito dal concetto stesso di “modo di esistenza” ed esplicitato nell’idea di informazione come principio generativo dell’Essere. L’oggetto è un compito formativo, un processo in cui possiamo soltanto innestarci, per intuizione dunque, per conoscenza genetica. «Non basta, in effetti, entrare con l’operaio o lo schiavo nell’officina, o anche prendere in mano lo stampo ed azionare il tutto. Il punto di vista dell’uomo che lavora è ancora molto esteriore rispetto alla presa di forma, che è la sola cosa ad essere tecnica in sé stessa. Occorrerebbe poter entrare nello stampo con l’argilla, farsi insieme stampo ed argilla, vivere e provare la loro operazione comune per poter pensare la propria forma in sé stessa» (p. 261). A questo scopo, l’uomo non può che farsi inventore e, perlomeno in un certo senso, filosofo.

La traduzione di Antonio Stefano Caridi consegna ai lettori italiani un libro che, dopo la sua recente riscoperta, si è rivelato fondamentale per il pensiero contemporaneo. Dal punto di vista strettamente filosofico, tornare a leggere Simondon potrebbe sciogliere tanti falsi problemi intorno alla questione degli oggetti (per esempio quelli sollevati dall’ormai celebre ontologia di Graham Harman 2021). Simondon, inoltre, ci indica un modo per superare non soltanto l’antropocentrismo prometeico più manifesto, ma anche l’antropocentrismo larvato che appartiene alla spiegazione antropologica della tecnica. In tal senso Du mode d’existence rimane inservibile per quella linea – del tutto legittima entro i suoi confini – che va da Ernst Kapp a Bernard Stiegler e che vede nella tecnica un modo tutto umano per elaborare la distanza da un ambiente, ancora inteso come un universo oggettivo da cui distillare senso. Per Simondon, è invece proprio un ambiente informativo ubiquo e compenetrante a fornire il campo della continuità possibile tra umanità e tecnicità. Poche lezioni sulla tecnica risultano ancora così fertili e paradigmatiche dopo più di cinquant’anni dalla loro enunciazione.

di Gregorio Tenti

.

.

Bibliografia

Deleuze G. Che cos’è un dispositivo?, Cronopio, Napoli 2007.

Harman G. Ontologia Orientata agli Oggetti. Una nuova teoria del tutto, Carbonio editore, Milano 2021.

Moles A. Sociodinamica della cultura, a cura di G. Gamaleri, Armando, Roma 2012.

Simondon G. Cultura e tecnica, in Id., Sulla tecnica, a cura di A.S. Caridi, Orthotes, Napoli-Salerno 2017.

-

Lacan: una scienza di fantasmi

Recensioni / Maggio 2020In questo breve ma densissimo volume, Jacques Lacan, una scienza di fantasmi, (Orthotes 2019) Federico Leoni continua il suo lavoro di originale rilettura delle riflessioni di Jacques Lacan, facendo funzionare il complesso, monumentale e oscuro svolgersi del pensiero dello psicoanalista parigino come pungolo per costruire nuove possibilità di traiettorie teoriche. Infatti, questo libro non vuole essere tanto un testo d’introduzione a Lacan quanto la continua interrogazione e scavatura di alcune delle sue più importanti riflessioni. Un’indicazione sulla lettura del testo ci viene direttamente dall’autore alla fine del libro: “Questo è un libro insistente. Ogni capitolo mostra una stessa cosa, che si presenta ora come Uno, ora come tratto, ora come voce, ora come mana, ora come fantasma, ora come oggetto, ora come gesto, ora come miniatura, ora come ideogramma.” (Leoni 2019, p. 173). Questa “stessa cosa” che Leoni ci mostra in Una Scienza di Fantasmi è l’evento – sempre attivo – dell’insorgenza e dell’inscrizione che produce il continuo processo di soggettivazione. Il libro è, allora, una sorta di indagine sul “supporto” di questo processo, non ritrovato in un fondamento certo e stabile quanto definito e perciò perduto, ma in una materia fluida e inafferrabile che anima la soggettivazione sempre in atto. Cercheremo di riattraversare l’insistenza di questa “stessa cosa” attraverso due vettori in particolare: l’Uno e la perversione.

La struttura di questo libro è permeata da una modalità particolare, che viene in qualche modo rivelato verso la fine del libro: l’obliquità. L’obliquità, o inclinazione, è proprio quella del diwan, del lettino freudiano, residuo della regressione ipnotica (anticamera della psicoanalisi). Questa strana angolatura, caposaldo del metodo clinico psicoanalitico, viene applicata costantemente nel testo sul continuo torcersi del pensiero dei filosofi interpellati. Questo non significa che i filosofi (fra i più presenti troviamo Leibniz, Kant, Cartesio, Bergson e Deleuze) vengano interrogati sui loro fatti privati, ma che le loro teorie, in qualche modo, vengano rese “spurie”, inclinate e condotte verso nuove possibilità.

E non è un caso che nell’obliquità e nell’inclinazione ci stia anche la deviazione: infatti ciò che per eccellenza de-via in psicoanalisi è la per-versione, la negativa freudiana della nevrosi, ciò che modifica la rotta e batte strade nuove.L’Uno, rintracciato e moltiplicato in varie figure (come il mana, il gesto, la voce, l’oggetto), è il protagonista indiscusso di questo libro e ne è anche il ritmo, la scia continua che permette ai molti percorsi anche eterogenei dipanati dall’autore di scandirsi in maniera sempre più coordinata. E, in qualche modo, da un punto di vista letterario, si potrebbe ascrivere questo libro di filosofia al genere del picaresco: assistiamo infatti a un continuo peregrinare avventuroso di questo Uno, dalla psicoanalisi lacaniana ai vari pensieri filosofici indagati, fino all’arte e alla letteratura. Un’altra maniera di mettere a fuoco la centralità di questo Uno ce la suggerisce Leoni stesso attraverso l’altro protagonista di questo libro, il fantasma, paradossalmente più nascosto rispetto alla onnipresenza dell’Uno. L’Uno è il fantasma di questo saggio filosofico, nel senso che è la cornice che anima la sua struttura e attraverso la quale si determina un continuo assemblaggio fra psicoanalisi e filosofia.

L’Uno non è, però, una nozione priva di ambiguità e addirittura strane sorte di pregiudizi sia nell’ambito filosofico che in quello della psicoanalisi lacaniana, come nota Leoni stesso. Sul lato filosofico, nel testo si insiste su come l’Uno sia uno dei marchi dell’elaborazione filosofica sin da Platone e dal platonismo (in Plotino l’Uno trova il suo apice) e non a caso Leoni riprende il Parmenide di Platone che si interroga sull’Uno e il Moltepice (Leoni 2019, p. 103). D’altronde lo stesso Lacan a suo modo notava nel seminario XVI (La logique du fantasme, ancora inedito in italiano) che Platone e Plotino sono fra i pochi filosofi che non cadono nell’errore di sovrapporre Essere e Uno e che riescono a fornire una riflessione specifica su questa dimensione dell’Uno (Leoni 2019, p. 21). Nonostante ciò, secondo Leoni, “dell’Uno non ne è più nulla, nella filosofia, da un certo punto in poi, e salvo diramazioni preziose quanto isolate” (p. 6).

Sul lato psicoanalitico si può dire che il tema dell’Uno emerge in punti diversi dello svolgimento dei seminari lacaniani. All’inizio più che essere un Uno filosofico, l’uno lacaniano è l’eredità dell’einziger Zug (tratto unico o unario) del Progetto di una psicologia freudiano del 1895. Da qui Lacan inizia a elaborare la nozione di tratto unario, che definisce una visione dell’incidenza del significante a partire da un tratto traumatico originario e di “partenza” per l’identificazione e perciò soggettivazione (Seminario IX). Più tardi questo tratto unario assumerà forme differenti nel Seminario XVII subendo una torsione e divenendo S1, il significante padrone cui ci si identifica e da cui origina la catena significante. Solo a partire dal Seminario XIX Lacan (2011) inizia a porre la questione di un Uno filosofico-psicoanalitico, e lo fa confrontandosi soprattutto con Platone e la teoria degli insiemi di Cantor e Frege. Insomma, sembra che si passi da un uno dalla lettera minuscola all’Uno con la maiuscola. Quando Miller (2013) ripercorre le riflessioni di Lacan sull’Essere e l’Uno mette in luce come Lacan passi da una “ontologia” (o ancor meglio una para-ontologia) a una “henologia”, un discorso sull’Uno. Nella lettura milleriana l’Uno di questo Lacan è esemplificabile nella messa a fuoco della dimensione del “corpo che si gode”, narcisisticamente e autisticamente, che diviene sempre più centrale nella costruzione teorica lacaniana. L’immagine dell’Uno che si è andata a definire sempre di più nella psicoanalisi lacaniana è quella concentrata dalla formula milleriana dell’Uno-tutto-solo o Uno-senza-Altro, che rifugge dalla dialettica che si istituisce fra un soggetto e l’Altro, per richiudersi su sé stesso in un godimento sterile e “perverso”. Ma è proprio a partire da un’altra lettura della perversione che Leoni vuole riconsiderare filosoficamente la nozione di Uno psicoanalitico, con l’obiettivo di mostrarne una dimensione nascosta e ricavata proprio dalla elaborazione lacaniana.

La perversione, nell’ambito clinico lacaniano, viene spesso indicata come quella struttura per la quale il soggetto si colloca nella posizione di oggetto inscalfibile, scaricando sull’Altro l’angoscia generata in lui dalla divisione inferta nel soggetto dal linguaggio. Il perverso vuole dividere l’Altro, proiettare su di lui l’angoscia della castrazione che non intende sostenere su sé stesso addirittura arrivare ad angosciare Dio, l’Altro per eccellenza (Recalcati, 2016; Lacan, 2004).

Un altro modo di dire la questione della perversione (ed è a partire da questa altra angolazione che parte la riflessione di Leoni), non contraddicendo necessariamente le altre letture ma facendo emergere un lato “positivo-creativo”, è che il soggetto della perversione “comprende” la struttura e il funzionamento del linguaggio e che in qualche modo usi questa “competenza” riversandola sull’Altro. È in questo senso che, nella prospettiva della teologia psicopatologica paolino-lacaniana suggerita da Leoni nel primo capitolo, se il nevrotico vive nel dramma innescato dalla Legge e lo psicotico non riconosce, forclude questa dimensione della Legge, non accedendo completamente al Simbolico, il perverso conosce questa Legge per negarla e superarla, per andare aldilà di essa e collocarsi al posto di Dio (pp. 8-11). Il soggetto perverso si sistemerebbe nella posizione di colui che scrive, letteralmente crea la Legge, addirittura identificandosi con essa. In questa direzione, si può suggerire, a ulteriore chiarimento, l’immagine prototipica data dall’inserto filosofico-politico di Sade (autore caro a Lacan) all’interno della sua Filosofia nel boudoir. Qui viene messo in luce come il perverso conosca lo strumento della Legge e del suo istituirsi e come utilizzi questo sapere per creare e immaginare un nuovo tipo di società iperbolica, sebbene basata su principi razionali, macabramente illuministici e “formalizzati” su un piano giuridico-filosofico.

A partire da questo lato creativo della posizione soggettiva della perversione, Leoni ci interroga sulla possibilità di concettualizzare la filosofia non come un processo paranoico (la diagnosi che Freud aveva, a suo tempo, affibbiato, e con una certa logica, alla filosofia) di iperuniversalizzazione e astrazione, purificazione dei pensieri e dei concetti. Piuttosto l’autore ci spinge a immaginare la filosofia come un processo perverso, la messa in atto di una possibilità di continua scrittura e riscrittura creativa del pensiero e del mondo a partire dall’invenzione filosofica.

C’è qualcosa come un’altra perversione, qualcosa come un altro scatenamento del possibile, che quella costellazione di pensatori cerca di mettere a fuoco. Misurarsi con la morte di Dio significa misurarsi con quest’altra perversione, con quest’altro scatenamento del possibile. Nuovi possibili si rendono possibili, nuovi impossibili si disegnano a margine di quei possibili. […] [Il perverso] Si mette al posto di Dio, e crea i possibili, o dice che al posto di Dio non c’è nient’altro che questa incessante creazione dei possibili. (Leoni 2019 p. 79)

Infatti, si può dire che la scrittura leoniana di questo testo sia in un certo qual modo perversa, producendo deviazioni, scatenamenti e misurandosi con un’esplorazioni dei possibili. Nel quinto capitolo, Leoni si riallaccia, e non a caso, proprio alla figura di Bafometto (p. 85), principe infernale delle metamorfosi e idolo templare protagonista del romanzo del filosofo “perverso” Klossowski. Nel testo klossowskiano, infatti, si esplicherebbe una condizione di continua trasformazione e implicazione di “tratti dentro altri tratti”:

Ogni tratto di divenire sposta ogni altro tratto implicandolo nel proprio percorso, facendo di ogni altro tratto un proprio segno e facendo di sé stesso un segno di ogni altro tratto. Qui leggere è fare, interpretare è fabbricare. Per questo il lettore dei segni di quel cosmo non va immaginato come davanti a un libro, immune ai segni che sta decifrando, ma come un segno esso stesso, e come un fabbricatore esso stesso. (Leoni, 2019 p. 89-90)

Dunque, in questa direzione obliqua e deviata, l’Uno inizia ad apparire non tanto come un Uno che accade, uno spazio definito nello spazio-tempo o nel soggetto, quanto il supporto continuo, la piega nel soggetto che permette che una soggettivazione, continuamente in genesi e in divenire, accada (Leoni 2019 p. 51). Dunque, se questo Uno non è l’Uno-tutto-solo della perversione, che Uno perverso della creazione sarebbe? L’Uno, che qui viene ripreso a partire dal Seminario XIX di Lacan (2011), non è semplicemente un momento atavico, uno stadio larvale della soggettività che precede cronologicamente l’incontro del soggetto con l’Altro. Viene, invece, indicato come quell’evento, o ancora meglio come quel rimasuglio dell’evento (eco de l’Y a d’l’Un lacaniano) che permette strutturalmente l’emergere di una dialettica fra il soggetto dell’Altro. L’Uno non sarebbe, dunque, un soggetto che può mettersi in dialettica con un Altro (e che eventualmente sceglie di non farlo) ma sarebbe l’evento stesso della possibilità di un’emergenza del rapporto fra un soggetto e l’Altro, in altre parole il suo supporto. È come dire che nell’Uno sta già il Due e il molteplice, nel senso che l’Uno permette, ponendosi come fondamento, l’articolarsi fra più elementi, fra più Uni:

Ovvero, che c’è dell’Uno, c’è l’operazione di un Uno molto più profondo o molto più superficiale di così, un Uno che non sta né dalla parte dell’uno né dalla parte dell’altro, ma che distribuisce le parti e opera la divisione, non cessando un istante di non-dividersi al fondo della divisione stessa. Questo Uno è nella stessa posizione dell’Altro, anzi è l’Altro stesso, ma come il suo accadere. L’Uno è l’Altro che accade, o l’Altro è l’Uno ormai accaduto. L’Altro è il regime dei rapporti istituiti, l’Uno è l’istituirsi di quei rapporti. (Leoni 2019 p. 35)

Uno, dunque, che nel suo continuo mettere in atto la divisione senza esserne compromesso (una sorta di fondo psicotico a ogni nevrosi), mostra la natura continuamente metamorfica della soggettivazione, del suo incessante divenire all’interno di una logica sostenuta dallo scandire di questo Uno fondamentale. Dunque, nella lettura di Leoni, se l’Altro è il “regime” dove si sono dati dei legami e delle leggi secondo un ordine simbolico (istituito), l’Uno sarebbe il supporto che permette che questi rapporti si istituiscano senza esso si istituisca mai.

Ancora, per rimanere nel solco del complesso svilupparsi della riflessione lacaniana attraverso i suoi seminari, il tratto unario, l’elemento di identificazione a un tratto dal soggetto che fa partire la sua soggettivazione, è sostenuto dalla dimensione dell’uniano, appunto da quel yadlun (“c’è dell’uno”) inassimilabile e allo stesso tempo motore e supporto della possibilità di far partire la soggettivazione dall’identificazione del tratto unario. Certo, seguendo Lacan non troviamo un Uno tutto-pieno, monolitico e compatto, le sue fondamenta sono instabili. L’Uno lacaniano del Seminario XIX è rappresentabile, infatti, da una sacca vuota con un buco: «Si vous en voulez une figure, je représenterais le fondement du Yad’lun comme un sac. Il ne peut avoir l’Un que dans la figure d’un sac, qui est un sac troué» (Lacan, 2011 p. 147) [1]. Insomma, di questo Uno non si sa mai quanto ce n’è davvero dentro al sacco.

[1] Se volete una figura, io rappresenterei il fondamento di Yadl’un come un sacco. Non si può avere l’Uno se non dentro la figura di un sacco, che è un sacco bucato. (traduzione mia)

Non è un caso che l’Uno di Lacan sia inavvicinabile dal linguaggio ordinato dell’istituirsi del simbolico e che lo psicoanalista francese idei proprio per questo Uno il neologismo yadlun. Questo ci porta nella dimensione della lalangue (che Leoni incrocia nell’indagine su grido e voce nel capitolo otto) di una lingua primitiva rispetto all’intervento regolativo e differenziante del simbolico, capace dunque di mostrare, più che significantizzare, l’ambigua e inafferrabile consistenza di questo Uno.

E se Leoni ci indica un modo per immaginare come un soggetto venga fuori da questo Uno è attraverso l’immagine di un piano che si piega su se stesso, producendo una singolarità in continua trasformazione, la soggettivazione sempre in divenire. È così che il soggetto appare come una monade, piega e unità singolare in cui tutto il mondo si inclina attraverso quel particolarissimo vertice che è il fantasma, meccanismo di cornice-interfaccia della realtà e allo stesso tempo suo assemblaggio. Il fantasma è, infatti, già nella riflessione lacaniana, la dimensione che permette al soggetto di aprire una vasta gamma di possibili incontri con l’oggetto piccolo a.

S◊a, il matema del fantasma che Lacan (2013) indica nel Seminario VI, va a significare proprio questo: il punzone ◊ che contiene in sé più simboli (maggiore, minore, et, vel) rappresenta la plurimità delle possibilità di rapporto fra il soggetto diviso (S) del desiderio e l’oggetto causativo del desiderio, l’oggetto piccolo (a), resto di una delle forme dell’Uno lacaniano, Das Ding, la Cosa perduta per sempre dal soggetto nella rimozione originaria.

Jacques Lacan (Roma, 1974) Certo, ogni singolarità, ogni soggetto non può solo creare a partire dal suo fantasma ed è inevitabilmente posto sotto il giogo della legge della coazione a ripetere. Eppure, partendo da una sorta di teoria della registrazione, Leoni nell’ottavo capitolo mette in luce come anche la più fedele registrazione sia in qualche modo una deformazione, un cambiare strada, un de-viare dall’originale (Leoni 2019 p.129). In questo senso ci viene da suggerire l’associazione a un pensatore a suo modo decisamente perverso, William S. Burroughs, che insisteva sul ruolo dello scrittore come registratore, come supporto apparentemente passivo degli avvenimenti della realtà: “Uno scrittore può scrivere soltanto di una cosa: di quello che c’è davanti ai suoi sensi al momento di scrivere… Sono uno strumento di registrazione… Non presumo di imporre una “storia”, una “trama”, una “continuità”…” (Burroughs 1959 p. 199). Nonostante ciò, la vera operazione di Burroughs non si risolveva qui: lo scrittore per lui non si può limitare a ripetere a pappagallo ciò che della realtà si imprime su di lui ma ricostruisce e trasforma il testo della realtà attraverso tagli, sovrapposizioni e giustapposizioni attraverso cui inserisce nella ripetizione un brulicante continuo differenziarsi dentro al testo stesso attraverso la tecnica del cut-up, in cui il testo viene tagliato e poi ricomposto, e la tecnica del fold-in, dove, ancor più significativamente, il testo viene piegato su se stesso.

Pieghe e monadi, dunque, sono le forme filosofiche attraverso le quali Leoni ci vuole restituire una visione della soggettivazione vista dalla prospettiva di una scienza dei fantasmi, delle singolarità. Quello che si configura in questa scienza dei fantasmi è una posizione etica (Leoni p. 105) per indagare il soggetto nella sua prospettiva singolare a partire da una presa in carico del fantasma da cui lo si guarda, indicazione questa preziosa anche per la clinica. Scienza assolutamente soggettiva da una parte e dall’altra, invece, “unica scienza rigorosa”, con le parole di Husserl, perché consapevole di indagare il fantasma a partire da una cornice che è già a sua volta un fantasma:

Che cosa sa, infatti, la scienza del fantasma? Che il fantasma è tanto il fantasma “verso cui” essa guarda per scrivere e descrivere, come suo oggetto di studio; tanto il fantasma “da cui” essa scrive e grazie a cui essa descrive ciò che descrive; quanto il fantasma “in cui” essa scrive, cioè lo spazio e l’esigenza e lo strumentario e la ragnatela di strade resesi possibili, entro cui la sua scrittura, la sua descrizione si muove.” (Leoni 2019 p. 105)

Dunque, la scienza del fantasma auspicata da Leoni sarebbe una scienza capace di mettere in luce la cornice verso cui si tende nella scrittura, la cornice “oggetto di studio”, ma anche la cornice da cui si scrive (in qualche modo, un riconoscimento del fantasma dell’autore) ma soprattutto “ragnatela di strade resesi possibili”, l’esplicazione effettiva “in cui” questa scienza scrive e si dipana. È in questo senso che il testo propone non solo una questione “epistemologica” ma soprattutto una dimensione etica, di riconoscimento e di accoglimento del fantasma singolare all’interno dell’elaborazione del pensiero, che ne è la cornice stessa ma che costituisce anche il metodo di assemblaggio degli oggetti di studio, modificandoli.

A partire dalla definizione di questa scienza, Leoni negli ultimi capitoli del libro ci permette di vedere almeno due vertici a partire dai quali si può fare una scienza di fantasmi. Da una parte troviamo il filosofo “perverso”, che dopo Nietzsche è costretto a confrontarsi con la morte di Dio e alle nuove possibilità che gli sono date da scriversi. In qualche modo il filosofo perverso è un filosofo della contingenza lacaniana, colui che fa passare “ciò che non cessa di non scriversi” al “ciò che cessa di non scriversi”. Dall’altra, invece, in una posizione differente da quella del filosofo troviamo lo psicoanalista, che può manifestarsi attraverso più forme di singolarità: cadavere, santo (saint homme) e addirittura idiota. A differenza del filosofo, che fa emergere nuovi possibili attraverso assemblaggi fantasmatici, nella posizione di colui che “crea”, lo psicoanalista si pone in una posizione di annullamento, di “cadaverizzazione”, per permettere all’analizzante di incontrare e attraversare il suo proprio fantasma singolare.Una scienza di fantasmi, per concludere, è un libro che, fedele alla scena carrolliana descritta da Deleuze in Logica del senso, ci mostra uno scorrere obliquo e continuo di Uni, oggetti, figure, disegnando una ragnatela di associazioni attraverso le quali si inizia a vedere un fantasma emergente, una cornice ritmica. Questo testo vuole già essere, dunque, una messa alla prova di una possibile scienza dei fantasmi che animano il soggetto, lasciando libero di emergere, unico e singolare, un fantasma che anima la complessa struttura del testo:

Ciò che essa sa, e insieme ciò che essa fa, è conoscere e perciò spostare l’oggetto. Non si può conoscere il fantasma senza spostarlo. In parte perché lui stesso è mobile, metamorfico, consegnato a una perenne fibrillazione dei disparati che lo compongono. In parte perché noi stessi siamo mobili, noi che lo studiamo, noi con la nostra scienza del fantasma, la scienza stessa del fantasma che non è mai di fronte al fantasma ma è sempre spinta dal fantasma e immersa nel fantasma, dunque che è fantasma a tutti gli effetti. Se così è, la scienza del fantasma è un’arte che accompagna. (Leoni 2019 p. 105)

di Lorenzo Curti

Bibliografia:

Burroughs, W. S. (1959), Pasto nudo, tr. it. F. Cavagnoli, Adelphi, Milano 2012

Lacan, J. (2004) Seminario X. L’angoscia, tr. it. A Di Ciaccia e Adele Succetti, Einaudi, Torino 2007

Lacan, J. Séminaire XIX …ou Pire, Seuil, Paris, 2011

Lacan, J. (2013) Seminario VI. Il desiderio e la sua interpretazione, tr. it. A. Di Ciaccia e Lieselotte Longato, Einaudi, Torino 2016

Miller, J. A. L’Essere e l’Uno. La Psicoanalisi, 53/54, Astrolabio, 2013, pp. 177-227

Leoni, F., Jacques Lacan, una scienza di fantasmi, Orthotes, Napoli-Salerno, 2013

Recalcati, M., Jacques Lacan. La clinica psicoanalitica: struttura e soggetto. Raffaello Cortina, Milano, 2016

Che questo bel libro di Federico Leoni si ponga al crocevia di discussioni vitali nel moderno dibattito filosofico lo si intuisce già dal titolo,

Che questo bel libro di Federico Leoni si ponga al crocevia di discussioni vitali nel moderno dibattito filosofico lo si intuisce già dal titolo,