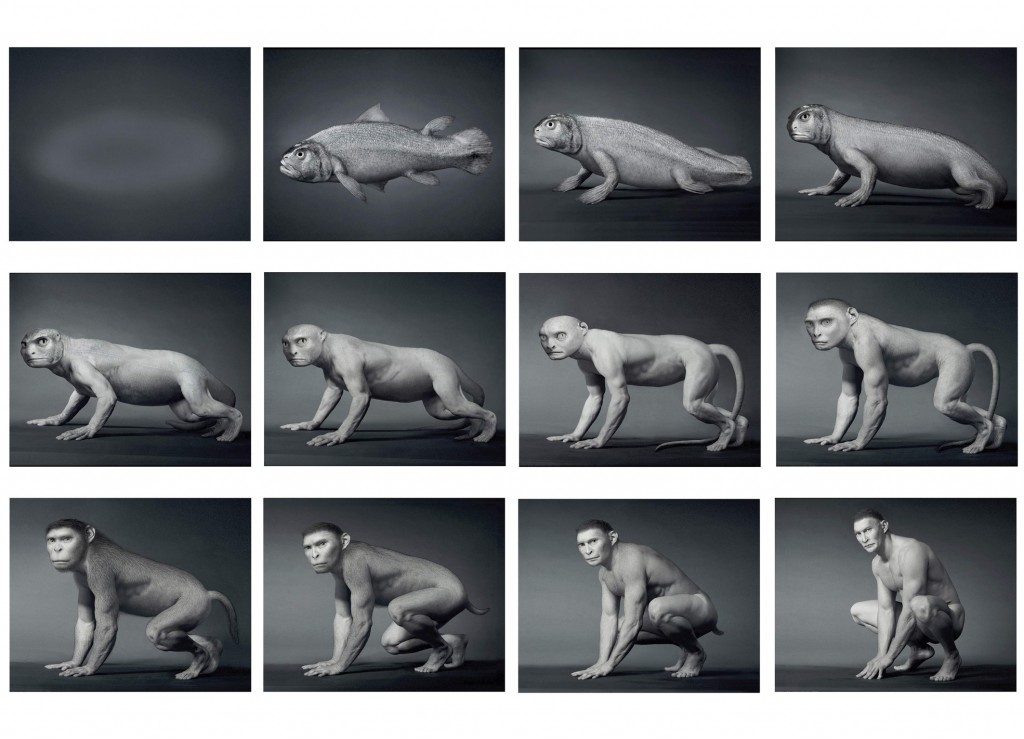

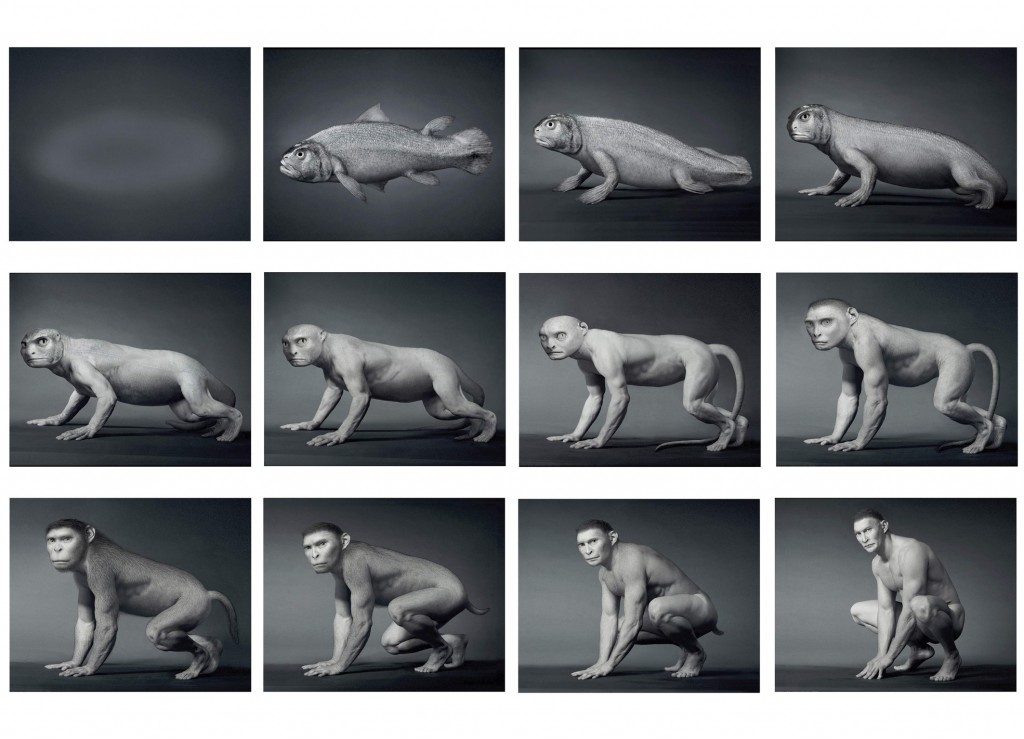

L’intento del numero 361 di “aut aut”, intitolato La condizione postumana, come si legge nella Premessa del curatore Giovanni Leghissa, è quello di esplorare con prudenza le potenzialità filosofiche della prospettiva postumanista. In tal senso, gli articoli presenti nel fascicolo hanno l’obiettivo di cartografare una «specifica costellazione teorica» (p. 5) in grado di licenziare l’uomo dal mestiere di «unico custode della casa dell’essere» (p.5), ponendolo invece sullo stesso piano degli altri viventi e degli oggetti inanimati. Per comprendere appieno le implicazioni di tale prospettiva, Leghissa indica tre passi in avanti che risultano necessari: 1) un posizionamento letteralmente radicale dell’umano entro la dimensione dell’animalità, in modo tale che l’uomo possa «cominciare a leggere la propria storia nell’ottica di un darwinismo dotato di valenze quasi-trascendentali» (p. 6); 2) correlatamente al primo, la declinazione del postumano in una cornice etica che giustifichi un rapporto paritetico con le altre specie animali; 3) la messa in questione dell’autonoma produttività dell’umano, specchio dell’infinita produttività della Natura, al fine di «ripensare il sociale come ambiente in cui umani e artefatti (e, ovviamente, animali) interagiscono formando vari livelli di realtà» (pp. 6-7). Gli articoli presentati dal curatore, come ricorda egli stesso, non hanno l’ambizione di coprire integralmente la portata di questi tre passi, ma rappresentano, ciascuno a suo modo, dei validi strumenti per una ricognizione assolutamente non superficiale della questione postumana.

L’intento del numero 361 di “aut aut”, intitolato La condizione postumana, come si legge nella Premessa del curatore Giovanni Leghissa, è quello di esplorare con prudenza le potenzialità filosofiche della prospettiva postumanista. In tal senso, gli articoli presenti nel fascicolo hanno l’obiettivo di cartografare una «specifica costellazione teorica» (p. 5) in grado di licenziare l’uomo dal mestiere di «unico custode della casa dell’essere» (p.5), ponendolo invece sullo stesso piano degli altri viventi e degli oggetti inanimati. Per comprendere appieno le implicazioni di tale prospettiva, Leghissa indica tre passi in avanti che risultano necessari: 1) un posizionamento letteralmente radicale dell’umano entro la dimensione dell’animalità, in modo tale che l’uomo possa «cominciare a leggere la propria storia nell’ottica di un darwinismo dotato di valenze quasi-trascendentali» (p. 6); 2) correlatamente al primo, la declinazione del postumano in una cornice etica che giustifichi un rapporto paritetico con le altre specie animali; 3) la messa in questione dell’autonoma produttività dell’umano, specchio dell’infinita produttività della Natura, al fine di «ripensare il sociale come ambiente in cui umani e artefatti (e, ovviamente, animali) interagiscono formando vari livelli di realtà» (pp. 6-7). Gli articoli presentati dal curatore, come ricorda egli stesso, non hanno l’ambizione di coprire integralmente la portata di questi tre passi, ma rappresentano, ciascuno a suo modo, dei validi strumenti per una ricognizione assolutamente non superficiale della questione postumana.

Invece di descrivere sinteticamente tutti i saggi del numero, si preferisce in questa sede lasciar parlare gli autori i cui saggi sono sembrati, agli occhi del lettore che scrive, più intimamente intrecciati tra loro. Prima però di cominciare una sorta di trailer cinematografico, pare comunque necessario segnalare le linee di fuga dal discorso maggiore che gli altri studiosi, singolarmente, hanno intrapreso – anche perché i temi, le prospettive e gli autori coinvolti risultano euristicamente importanti al fine di un arricchimento di quella costellazione teorica segnalata dal curatore.

Innanzitutto, proprio per evitare frettolose ingenuità rispetto al significato della prospettiva postumanista, risulta importante il saggio di Marina Maestrutti, Potenziati ma inadatti al futuro. Dal cyborg felice al cyborg virtuoso, per la sua disamina critica del rapporto tra postumano e potenziamento somato-cognitivo che – essendo spesso declinato nei termini del superamento dei limiti umani – ha finito per produrre visioni al confine con l’escatologico. Discorso, quello dei limiti, che in un’ottica postumanistica pare più proficuo emendare nella prospettiva ibridativa delle soglie, perfino tra vivente e non vivente, sia essa impersonata dal cyborg o, come nel caso del suggestivo saggio di Rocco Ronchi, Figure del postumano. Gli zombi, l’onkos e il rovescio del Dasein, dallo zombi, che viene condotto fino al varco della casa heideggeriana per bussare alla porta del Dasein.

Due autori sicuramente importanti, per comprendere la natura ibridativa e letteralmente tecno-logica dell’uomo, sono poi Hans Blumenberg e il suo dialogo differenziale – in quanto sempre al tempo stesso critico, seguace e prosecutore – con l’antropologia filosofica tedesca, e Gilbert Simondon, il quale, forse più acutamente di chiunque altro, ha sviluppato un’autentica filosofia della tecnica volta a indicare un nuovo rapporto ontologico tra psiche, società e oggetti tecnici. I saggi a loro dedicati, entrambi puntuali, lucidi e ben argomentati, sono di Francesca Gruppi (Animal symbolicum e uomo toolmade. Hans Blumenberg tra umanesimo e post-umanesimo) e di Fabio Minazzi (“Salire sulle proprie spalle”? Simondon e la trasduttività dell’ordine del reale). Francesco Monico, in Premesse per una costituzione ibrida: la macchina, la bambina automatica e il bosco, sulla scorta di Latour – ma anche di Deleuze e Guattari, che a ben vedere risultano tra i più interessanti in-formatori della prospettiva postumanistica – prova in modo anche originale a tracciare una riformulazione delle categorie dell’agentività in favore di una coabitazione politica dei collettivi formati da umani e non-umani e, perciò, in vista di un’ecologia tecno-sociale tanto necessaria quanto ancora distante dall’essere esaurientemente formulata.

A chiudere il volume, un interessante dibattito guidato da Marco Bacini e intitolato Il sapere nella rete, che vede protagonisti Stefano Moriggi e Raffaele Simone; la discussione, arricchita dalle esperienze didattiche personali, cerca di superare la contrapposizione tra tecno-entusiasti e apocalittici del XXI secolo – un approccio farmacologico direbbe Bernard Stiegler – e, pur nelle differenze non occultabili tra gli interlocutori, il tentativo sembra riuscito.

Veniamo ora al trailer del discorso cosiddetto maggiore, anche se, come vedremo, è fruttuosamente lungi dal risultare unitario. Il composito e articolato saggio di Leghissa, Ospiti di un mondo di cose. Per un rapporto postumano con la materialità, ha la seria intenzione di rileggere il rapporto tra l’uomo e gli oggetti di cui il suo mondo è costellato. Il punto teorico generale da cui parte l’argomentazione di Leghissa è che, se la riflessione filosofica ha articolato la questione della posizione dell’uomo nel cosmo nei termini di un privilegio nei confronti tanto dell’animale non umano quanto della sfera degli oggetti materiali, la componente essenziale, di una prospettiva postumanistica va ricercata nella costruzione di alternative a questa tesi. In particolare, se l’umanismo ha fatto suo il motto protagoreo che vuole l’uomo a misura di tutte le cose, Leghissa suggerisce di rileggere tale prospettiva «nel quadro di un “darwinismo trascendentale”» (p. 11) che scalzerebbe l’animale umano dalla posizione di osservatore esterno, distaccato e, perciò, privilegiato: «L’uomo, in virtù delle strutture cognitive di cui si è dotato nel corso della propria evoluzione biologica, si pone come il solo osservatore in grado di conferire senso a quell’insieme di fenomeni che le suddette strutture cognitive rendono visibili. […] Si tratta, più profondamente, di prendere sul serio il fatto che il mondo che appare a un rettile (tanto per nominare un vertebrato a noi filogeneticamente prossimo) non ha le stesse caratteristiche del mondo che appare a homo sapiens – pur restando, ontologicamente, lo stesso mondo» (pp. 11-2). Intrecciando con sicurezza la riflessione heideggeriana sulla cosalità con la teoria dell’attore-rete di Latour, e distillando una folta schiera di riferimenti antropologici, psicologici, biologici, neurologici e archeologici, Leghissa prova a far emergere una prospettiva ecologica filosoficamente forte che sia in grado di legare umani, animali non umani, oggetti tecnici e istituzioni per fornire una strada politica, dunque sempre da rimettere in discussione, alternativa a qualsiasi teleologia della modernità e rivolta invece alla sperimentazione di nuovi rapporti tra gli attori umani e non, in vista di «scenari istituzionali inediti» (p. 33).

Roberto Marchesini, da anni e con straordinari risultati teorici, porta avanti la prospettiva postumanista in chiave filosofica, ragion per cui le poche citazioni qui riportate non possono in alcun modo restituire la genuinità dei suoi lavori. Punto di partenza di Alla fonte di Epimeteo è che la questione postumana, piuttosto che indicare l’uscita dalla dimensione umana da parte dell’uomo, segnala la necessità di «una riflessione sull’evoluzione della condizione umana» (p. 35). In modo brillante l’autore si impegna altresì a chiarire e a distinguere il termine postumanistico rispetto ai programmi o ai progetti di transumanazione o di iper-umanesimo, «attribuibili più alla fantascienza che all’analisi filosofica» (p. 36) e fondati su di una concezione amniotica e depurativa della tecnologia. In tal senso, la prospettiva filosofica che Marchesini definisce postumanista «si propone una nuova lettura dell’umano che va oltre il qui e ora dell’emergenza informatica e biotecnologica, […] per offrire una versione differente di una storia, quella umana, ormai non più credibile nei canoni mitopoietici della frontiera» (p. 38); una storia, dunque, che mette al centro le alleanze interspecifiche e le soglie di mutazione.

Il postumanismo, lungi dall’essere un processo di epurazione, è infatti per Marchesini una prospettiva ibridativa e coniugativa, fondata sulla contaminazione con le alterità, tanto a livello biologico ed ecologico, quanto epistemico e, appunto, filosofico. Il ruolo della tecnica e della tecnologia è allora emancipativo, non nei confronti della Natura e delle alterità animali, bensì rispetto all’uomo stesso – sul piano epistemologico – nella stretta misura in cui «l’ibridazione con uno strumento tecnologico è già una messa in mora della prospettiva antropocentrata perché consente all’essere umano di andare oltre il modello interpretativo filogenetico» (p. 47), il quale non è assolutamente oggettivo né tanto meno universale, bensì parziale e specializzato, in quanto espressione di «un particolare posizionamento sul mondo» (p. 47). La parola d’ordine della prospettiva postumanista è allora antropodecentrarsi, ossia «riconoscere tanto nell’antropopoiesi quanto nella propria identità individuale il concorso contaminativo delle alterità» (p. 51).

In Al di là del principio di realtà: sulla Vita Artificiale, Davide Tarizzo mette al centro del suo intervento la nozione di Vita astratta e lo fa partendo dalla considerazione di Ivan Illich, secondo cui saremmo «di fronte all’apparizione di una sorta di giustificazione ultima che serve a farci amministrare da un nuovo clero, un clero manageriale, pianificatore, dittatoriale, peggiore di tutto ciò che finora eravamo riusciti a immaginare» (p. 72). La giustificazione a cui Illich fa riferimento è la Vita, proprio quella con la V maiuscola, e che Tarizzo personifica nella Vita Artificiale. Invece di scovare il segreto della Vita Artificiale nell’informatica, Tarizzo propone di leggere tale fenomeno con le lenti della biologia e dell’economia. Del resto, «la Vita è quel costrutto scientifico, o quella moderna astrazione scientifica, sullo sfondo della quale l’idea stessa di vita artificiale diventa concepibile per gente come noi» (p. 73). Partendo allora da una prospettiva neodarwiniana, che tiene comunque come punto saldo lo studio delle popolazioni a scapito dei singoli, Tarizzo afferma in primis che «qualcosa di vivo è qualcosa che può comportarsi male e può correggere il suo comportamento. In un certo senso, qualcosa di vivo è qualcosa che già sempre si sta comportando male e già sempre sta lottando per comportarsi meglio, per migliorare le sue performance comportamentali» (p. 74), a partire dai propri errori, come ha saputo mostrare magistralmente Canguilhem. Prendendo atto che il comportamento risulta essere la categoria imprescindibile e fondamentale per comprendere la vita in termini di evoluzione, e che dunque la scienza della vita è essenzialmente una scienza del comportamento, Tarizzo mette in atto una strategia comparativa, per cui, sulla scia di Christopher Langton, descrive la Vita artificiale come lo studio dei sistemi costruiti dall’uomo i cui comportamenti risultano analoghi a quelli dei sistemi viventi naturali; come per la biologia evolutiva, tali comportamenti sono frutto di processi di potenziamento del comportamento popolazionale, ossia dell’azione della Vita astratta che, seguendo in questo caso von Neumann, risulta perciò «la condizione – o la categoria a priori – necessaria per poter concepire, o immaginare, una Vita artificiale» (p. 77).

Correggere gli errori o i difetti è dunque espressione della forza autotelica della vita, e Tarizzo sottolinea come la parola più adatta a descrivere questo processo sia «ottimizzazione comportamentale» (p. 77); e ottimizzazione è la parola chiave, del resto, in biologia, nel campo della Vita artificiale e, a maggior ragione, in economia. Ecco allora sopraggiungere il dato problematico di fronte al quale si muove l’intelligente analisi di Tarizzo che, questa volta, segue le analisi dell’economista Gary Becker: «Se la vita in quanto tale si può decifrare in termini di ottimizzazione, e se l’ottimizzazione stessa è la legge generale dell’economia, allora ogni espressione della vita umana, vale a dire ogni comportamento umano, può essere letto e interpretato attraverso la lente dell’approccio economico» (p. 78) e, in tal senso, oggi può sostituire tutto ciò che, della vita naturale, non corrisponda ad adeguati criteri di ottimizzazione rispetto all’ambiente tecnologico in cui viviamo. Questo processo apre allora a considerazioni inquietanti circa «la fine della vita umana, da sacrificare sull’altare della Vita Artificiale» (p. 80). Tarizzo infine si domanda se davvero l’economia come ottimizzazione comportamentale possa descrivere la Vita; l’inizio di risposta viene dalla concezione autolesiva e sintomatologica della Vita sviluppata da Freud, il quale sembra offrire l’anticorpo adeguato al sogno/incubo della Vita artificiale. In tal senso, Tarizzo può affermare che «il sogno, o l’incubo, della Vita Artificiale sembra allora ridursi a un sintomo collettivo, sociale, storico di un malessere collettivo, sociale, storico che esprime un segreto squilibrio – il disagio e l’angoscia di una intera civiltà, la nostra, invisibile a se stessa e in lotta con se stessa, prostrata davanti a un nuovo dio oscuro, il Dio Astratto della Vita Artificiale» (p. 81).

Il saggio di Antonio Lucci, Primi passi nel Postum(i)ano, ha come punto di partenza la prospettiva della storicità degli a priori, che viene ricostruita utilizzando autori anche molto eterogenei come Konrad Lorenz, Arnold Gehlen, Bernard Stiegler e il neuroscienziato Julian Jaynes. Dalle lenti colorate, frutto di processi biologico-adattativi attraverso cui, per Lorenz, guardiamo il mondo, agli a priori acquisiti di Gehlen, dall’epifilogenesi di Stiegler, basata sull’esteriorizzazione materiale della memoria come volano antropopoietico, all’origine storico-sociale della coscienza teorizzata da Jaynes, tutto sembra convergere verso una radicale messa in questione della soggettività trascendentale o di una signoria conoscitiva del soggetto umano fondata su di una sua immutabilità, l’occhio fisso sul mondo: «Tutte le speculazioni sul “soggetto” tanto tornate in auge con la diffusione delle scienze cognitive perdono di consistenza di fronte a un impianto apriorico fluido, storico e mobile, che non solo struttura in maniera fondante le coscienze e gli apparati percettivi degli uomini (cosa scontata parlando di apriori), ma che è esso stesso in costante mutamento insieme all’orizzonte storico degli eventi» (p. 135). Lucci affronta poi un secondo elemento di analisi, quello più specificamente relativo al senso del post in postumano; non solo come prefisso problematico in sé, ma come condizione del suo stesso discorso: «come parlare da dopo l’umano, permanendo umani?» (p. 138). Passando per una breve ma efficace digressione sul (non)rapporto della lingua tedesca con il prefisso post, Lucci giunge a proporre l’espressione coniata da Sloterdijk, che dà il titolo al saggio: postumiano. Seguendo Sloterdijk, e provando anche a proseguirne lo sguardo, l’autore afferma che «il termine “postumiano” invita a riflettere su che cosa possa significare porsi in un’epoca dell’umano diversa dalla nostra, in cui persino il concetto di umanità venga “infettato” dall’aggiunta supplettiva di una protesi, di un elemento dissonante (quella “i” così inopportuna) che ci proietta automaticamente in una dimensione altra rispetto a quella che abbiamo finora vissuto» (p. 139).

Nel caricare di senso questo neologismo, l’argomentazione di Lucci è senz’altro suggestiva. Se con umano si è soliti definire quello specifico animale «che ancora vive e subisce l’influsso categoriale e percettivo delle macrorivoluzioni nel comportamento e nell’organizzazione dei gruppi avute con la rivoluzione neolitica», che ha condotto l’umanità alla stanzializzazione, all’allevamento e all’agricoltura, con tutto il corredo di condizioni di esperienza e di forme di vita che hanno caratterizzato le società, tutto questo sembra dissolversi definitivamente: «Negli ultimi trent’anni l’uscita dal Neolitico si è fatta sempre più palese, incarnandosi nella quotidianità degli individui, trasformandone le abitudini e le forme di vita» (pp. 139-40). Se fino a poco fa il singolo tendenzialmente parlava una sola lingua, viveva tutta la vita in un solo luogo, utilizzava gli stessi media da secoli o da millenni, aveva le stesse credenze e convinzioni dei propri avi, oggi è normale parlare più lingue quotidianamente, viaggiare in continuazione e coprire distanze un tempo inimmaginabili, potendo portare con sé tutta la sfera egopersonale di dati e documenti con il minimo dispendio di spazio ed energia (penne usb, smartphone, ecc.) e rimanendo connesso con una rete di contatti potenzialmente sterminata: «Tutte queste modalità di rapporto […] rappresentano una rottura con il mondo neolitico dei nostri progenitori, che permane nelle sue strutture e Weltanschauungen e che influenza anche gli abitatori del Postumiano» (p. 142), i quali soffrono e subiscono i disagi di tale transizione, che, per quanto già in atto, non ci è dato sapere se e quando sarà definitivamente compiuta.

Nel saggio Di un sintomo e alcune appartenenze, Fabio Polidori rileva una certa fretta teorica e metodologica nell’area/aria intellettuale che, seppur nella sua eterogeneità anche irrisolvibile, sembra esprimere una comune ansia di collocare l’umano nel suo futuro, nel suo post. Tale fretta, che si esprime proprio in questo prefisso, è letta da Polidori come il sintomo di «una insofferenza, addirittura di un’ansia nei confronti di ciò che avvertiamo, magari inconsapevolmente, come un assillo anche per il futuro. Come se, in altri termini, la posizione di una nuova linea di demarcazione, di un’inedita soglia oltre la quale staremmo per saltare, riuscisse immediatamente a liberarci dai vincoli di tutte quelle altre soglie e differenze a partire dalle quali si è articolata la riflessione sull’“identità” dell’umano e dell’uomo, quanto meno a partire dal momento a vario titolo inaugurale della modernità» (p. 165-6). Ecco allora che l’autore moltiplica le precauzioni per non cadere nella trappola della fretta; precauzioni, del resto, assolutamente necessarie all’inquadratura della condizione postumana, tra cui chiaramente quelle relative ai due termini che compongono tale significante. In particolare, Polidori sostiene che «dietro a parecchio di ciò che si racchiude nel “postumano” e lo alimenta, continui a lavorare in maniera ancora più massiccia […] l’istanza dell’“umano” per eccellenza, l’istanza dell’identità con se stesso, della propria immagine, della propria riconoscibilità» (p. 168).

Al tempo stesso, però, Polidori riconosce che negli ultimi decenni si è verificata la necessità teorica di un «progressivo avvicinamento» tra uomo e animale, così come tra uomo e tecnologia, che deve essere inteso come il segnale di una coappartenenza letteralmente essenziale, e non accessoria. In tal senso, inoltre, l’autore sottolinea che «la diversa modalità di coappartenenza alla tecnica è difficilmente pensabile come del tutto avulsa da una diversa modalità di coappartenenza alla dimensione animale» (p. 177). Nietzsche aveva già in qualche modo prefigurato questa trasformazione, sebbene senza poterne trarre le dovute conseguenze, in particolare per ciò che concerne la natura biologicamente condizionata del logos, dunque evolutiva ed essenzialmente instabile. Con Nietzsche, ma anche oltre Nietzsche, ci sarebbe allora data l’opportunità di «pensare l’uomo (e l’umano) come ciò la cui stabilità è data dal suo essere instabile, dal suo appartenere a un costante e progressivo prendere le distanze da sé» (p. 178). Se tali considerazioni autorizzano con molta probabilità a parlare dell’uomo, sulla scia di Sloterdijk, come di un acrobata, Polidori mette in luce il rischio che si corre a far saltare troppo in alto l’umano, ossia slegarlo una volta di più dalla sfera animale. Tale rischio si corre se consideriamo l’acrobatico una dimensione esclusiva dell’uomo, mentre la prospettiva postumana, come i vari autori hanno cercato di mettere in evidenza in questo numero di “aut aut”, dovrebbe considerare «l’uomo come ciò che appartiene all’acrobatico: ossia al corpo, al vivente, al potenziamento di sé, insomma all’animale e al vitale» (p. 179). Quest’ultimo suggerimento, sottile e ben calibrato, sembra convergere con la critica mossa nel contributo di Marchesini all’antropotecnica di Sloterdijk, che risulta un’auto-proiezione elevativa dei destini umani, dal momento che «ci mostra un uomo artista, acrobata lungo un filo che lo innalza e lo allontana, lui da solo perché lui solo capace di ergersi, sorretto dalla sua arte e non dalla sua corda» (p. 41).

di Paolo Vignola