-

Alla memoria di Giulio Giorello, maestro e amico

La meccanica quantistica, occupandosi delle particelle elementari della materia – della sostanza del mondo, diremmo in termini metafisici –, ha dovuto convenire che a quel livello non si incontrano cose, ma solo relazioni. Non c’è una particella in sé, ad esempio l’elettrone, ma una serie di relazioni tra l’elettrone e tutto ciò con cui interagisce.

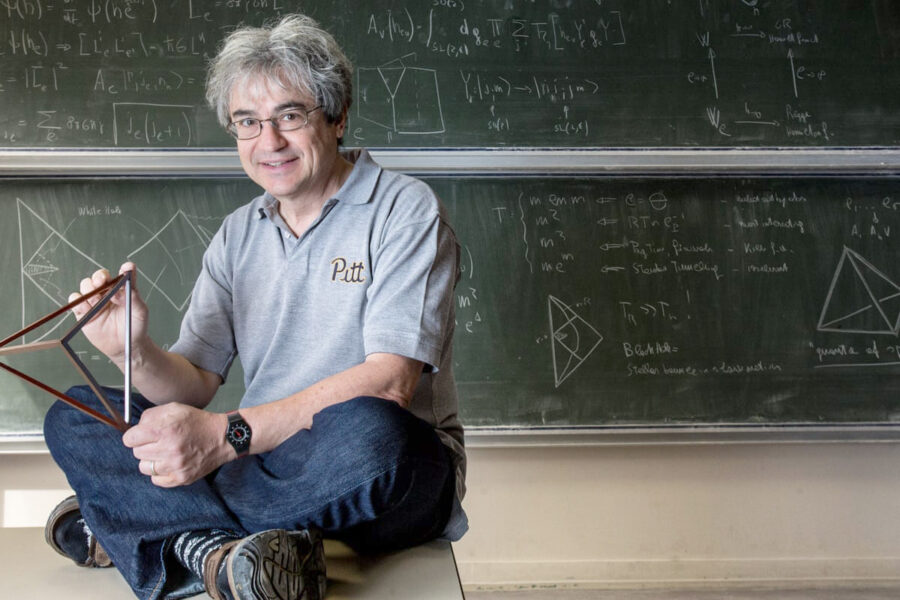

La grande popolarità riscossa dai libri divulgativi di Carlo Rovelli ha avuto il merito di sollevare questioni filosofiche di fondo a proposito della ricerca fisica di oggi, anche tra non specialisti.

Rovelli è uno dei massimi esponenti della lettura detta “relazionale” della fisica quantistica. Ovvero, spiega – a un pubblico che non dovrebbe essere il proprio – la propria visione scientifica. Approfitterò allora di questo suo testo, Helgoland (Rovelli 2020), per mostrare l’importanza filosofica di alcuni problemi aperti dalla teoria scientifica più rivoluzionaria del XX° secolo, la fisica dei quanti, soprattutto nella prospettiva della filosofia di Wittgenstein.

Quando il fisico fa buona divulgazione, fa per forza filosofia: potremmo dire che le questioni scientifiche diventano filosofiche quando le si guarda fuori dalla pratica scientifica, e infatti nella divulgazione il fisico guarda la fisica dall’esterno, dal punto di vista di chi sa di non sapere. Non entrerò quindi nel merito dell’elaborazione propriamente fisica di Rovelli, piuttosto discuterò la sua interpretazione filosofica (divulgativa) della sua elaborazione.

1.

La teoria [quantistica] non descrive come le cose “sono”: descrive come le cose “accadono” e come “influiscono l’una sull’altra”. Non descrive dov’è una particella, ma dove la particella “si fa vedere dalle altre”. Il mondo delle cose esistenti è ridotto al mondo delle interazioni possibili, la realtà è ridotta a interazione. La realtà è ridotta a relazione (Rovelli 2015, loc. 1632)[1].

Ora, Wittgenstein aveva ricordato ai filosofi (e anche agli scienziati) che essi lavorano sempre con parole, e con parole poste in una successione molto particolare: quella della proposizione. Ogni discorso teorico parla per proposizioni, non con parole alla rinfusa. Questo è il succo di quel che poi si è convenuto chiamare linguistic turn in filosofia: questa non deve mai dimenticare di quale materiale è fatta, del materiale proposizionale.

La proposizione è sempre una relazione. Classicamente si dice che una proposizione è formata da un soggetto e un attributo. Ad esempio in “Giulio Cesare morì pugnalato.”, il soggetto è “Giulio Cesare”, l’attributo è “morire pugnalato”. Wittgenstein nel Tractatus ha semplificato la cosa, dicendo che una proposizione è sempre la relazione tra due oggetti, appunto “Giulio Cesare” e “morire pugnalato.” Questo significa che Giulio Cesare non si è limitato a essere ucciso con pugnalate, ma ha fatto tantissime altre cose. Ed è ovvio che siano morte pugnalate molte altre persone oltre Cesare. Ovvero, i due oggetti si combinano nella proposizione, ma si suppone che esistano indipendentemente dalla loro relazione.

Aggiungiamo (perché questo ci servirà dopo) che secondo Wittgenstein ogni proposizione è un Bild, un’immagine dello stato-di-cose del mondo, di “dati di fatto”: la proposizione di cui sopra ci dà una certa immagine non di Cesare e nemmeno dell’essere uccisi, ma del “dato di fatto” (che sappiamo storicamente vero) che Cesare morì pugnalato. Le proposizioni sono immagini del mondo, non immagini delle cose stesse, dato che il mondo è relazione tra cose per Wittgenstein. Del resto “Giulio Cesare” e “morire pugnalato” sono a loro volta delle relazioni (ad esempio “morire pugnalato” è una relazione tra pugnalare e morire), e così via…. All’infinito? Non arriveremo mai a una cosa veramente elementare? No. Ma qui si apre un altro problema che non tratteremo qui.

Potremmo dire allora che, se “Giulio Cesare morì pugnalato” fosse una proposizione della teoria quantistica (secondo Rovelli), avremmo Cesare solo quando viene pugnalato e muore. Non ci sarebbe un Cesare indipendente dal suo venir pugnalato. Come anche non ci sarebbe un morire-pugnalato che non sia cesarista, per dir così. Il che certo cozza con il nostro senso comune riguardo alla significazione del linguaggio. È quel che Rovelli esprime dicendo che nel mondo delle particelle elementari non ci sono entità, ma solo eventi.

Prima che venisse formulata la fisica dei quanti, alcuni scrittori erano giunti abbastanza vicini a una ontologia del genere. Nel 1893 Henry James (1893) aveva pubblicato un racconto, The Private Life. Tra i personaggi di questo racconto c’è Lord Mellifont, un gentleman perfetto, molto socievole, irreprensibile nel comportamento sociale, il miglior host mondano che si possa incontrare. Ma il narratore scopre un piccolo difetto del Lord: che quando non c’è qualcuno in sua presenza, si dissolve. E si ricompone non appena qualche altra persona appare. Quando Lord Mellifont dipinge un quadro davanti a un’altra persona, se questa si allontana, lui scompare; quando l’altra persona torna, troverà il quadro allo stesso punto in cui il Lord l’aveva lasciato. Persino sua moglie pare non essersi accorta di questo handicap del marito, anche se sembra nutrire qualche sospetto…

Insomma, Lord Mellifont anticipa le particelle elementari secondo la fisica quantistica: esiste se si fa vedere dagli altri. Questo racconto può essere preso come un’allegoria della crisi del pensiero proposizionale a opera della fisica quantistica.

In effetti, su un piano filosofico, la teoria relazionale delle particelle elementari di Rovelli dice che la fisica dei quanti trasgredisce la struttura proposizionale del sapere. Perché la proposizione è sempre una relazione tra cose che vengono presupposte come esistenti al di fuori della loro relazione, abbiamo detto.

Quindi, quando la meccanica quantistica giunge alla conclusione che l’elettrone, ad esempio, è un ente solo relazionale, un evento, si varcano i limiti del linguaggio proposizionale stesso. La scienza, come la filosofia, descrive e spiega la natura attraverso proposizioni: ma quando essa raggiunge il livello del più elementare, questa forma linguistica si mostra inadeguata.

Per questa ragione, si dirà, la scienza preferisce sempre più, anziché parlare per proposizioni, parlare con relazioni matematiche, con equazioni. Ad esempio, con matrici matematiche, come fece Heisenberg, o con “le variabili che non commutano” di Dirac. Perché nessuna proposizione del linguaggio comune può dire i fenomeni degli enti più piccoli. Ora però le equazioni matematiche sono anch’esse delle proposizioni, anche se di tipo particolare.

(Il punto è che Rovelli, non appena si impegna a scrivere opere divulgative, non può fare a meno di ricorrere a proposizioni non matematiche. Insomma, deve dare una forma proposizionale alla fisica dei quanti, anche se questa sembra dare un’immagine non proposizionale della natura. Qui tocchiamo una sorta di paradosso. Ovvero, come esprimere con proposizioni ciò che non è proposizionale?)

Per Wittgenstein le proposizioni matematiche e logiche sono proposizioni analitiche, cioè, in fin dei conti, delle tautologie. Di fatto, esse equivalgono a definizioni. Ad esempio

“5 = 2 + 3”

è sì una proposizione (“cinque è la somma di due e tre”), che di fatto è una delle (infinite) definizioni possibili di “5”. Quelle matematiche sono proposizioni tautologiche o definitorie. Ad esempio “scapolo è un uomo non sposato” potrebbe sembrare una scoperta, in realtà è una semplice definizione di ‘scapolo’, è stabilire una sinonimia tra due significanti (‘scapolo’ e ‘uomo non sposato’).

Ricorrendo sistematicamente a equazioni matematiche, o a equazioni in generale, la scienza di fatto traduce le proprie scoperte in proposizioni definitorie. Per esempio,

“acqua = H2O”

È una definizione dell’acqua? Oggi sì, perché crediamo nella chimica odierna e quindi per acqua intendiamo qualcosa che è formato da due parti di idrogeno e una di ossigeno. Ma quando nel 1783 Lavoisier scoprì questa struttura chimica dell’acqua, allora si trattava di una proposizione sintetica, che dava un’informazione precisa sull’acqua. L’equazione, matematica o chimica che sia, è un atto di forza: scommette sul fatto che una relazione scoperta possa valere come definizione. In questo senso, la scoperta scientifica – ad esempio, la struttura dell’acqua – cambia il senso stesso dell’oggetto di ciò che essa spiega[2]. Da Lavoisier in poi, chiamiamo acqua solo H2O; e tutto ciò che sembra acqua ma non è H2O non sarà acqua (e in effetti, distinguiamo l’acqua dai vari sali che vi sono sciolti). Scoprendo certe strutture, la scienza modifica l’assetto semantico dei nostri linguaggi.

Come in ogni proposizione, anche qui abbiamo entità indipendenti tra loro: l’acqua, l’idrogeno e l’ossigeno. Perché questa formula abbia senso, occorre che i suoi componenti siano già noti, che siano insomma delle entità riconosciute. Se un elemento invece non è noto, avremo un’incognita. Nella scienza non si è contenti finché non si dà il nome di un’entità a questa incognita.

2.

In effetti, dimentichiamo che noi interroghiamo la natura – attraverso la scienza, ma non solo - attraverso il nostro linguaggio, che è strutturato più o meno, come ha dimostrato Noam Chomsky (1970), in un modo che alla scuola media studiavamo come “analisi logica”[3]. C’è una logica del linguaggio (proposizionale) che è a priori, un po’ come le sintesi a priori di Kant. Sostantivo, predicato nominale o verbale, complementi, attributi, ecc. È il tipo di rete che gettiamo sulla natura perché essa ci parli. In effetti, questo non lo dice Wittgenstein, lo dico io elaborando quel che lui dice: fare scienza non è dare semplicemente un’immagine della natura, è prima di tutto una serie di domande che poniamo alla natura e ciò che la natura risponde a esse[4]. È un gioco di domande e risposte. Domande secondo una griglia che lo scienziato appronta, e che può dimostrarsi più o meno perspicua o pertinente. È un po’ come quei sociologi e sondaggisti che pongono alle persone domande con risposta multipla: chi risponde può scegliere, ma solo al di dentro di una griglia data. È previsto anche “Non so”. E in effetti la natura spesso risponde “Non so”. O risponde in modo contraddittorio: per esempio, per secoli la luce, alla domanda “sei fatta di corpuscoli?” o “sei fatta di onde?”, in certi casi rispondeva che era fatta di corpuscoli, in altri casi rispondeva che era fatta di onde…

Ora, le domande poste dalla scienza alla natura hanno una forma proposizionale basilare, anche se, come abbiamo detto, il ricorso a vari tipi di matematica consente di domandare in modo variegato. Il nostro concetto di “ente” in effetti è assolutamente inscindibile dalla forma proposizionale, che implica un sostantivo, qualcosa di sostanziale. Anche se possiamo, a rigore, cambiare il ruolo di sostantivo e attributo. Ad esempio, anziché dire “il mio tavolo è verde” potrei dire “la verdità si particolarizza nel mio tavolo”, dove il sostantivo diventa “la verdità”. Perché no? Probabilmente la forma proposizionale – comune a tutte le lingue, come dimostra la grammatica trasformazionale – è non il nostro modo umano di percepire il mondo, ma di interpretarlo, di ordinarlo ab initio. Comunque è il nostro, non è detto che sia quello della natura stessa. In effetti, se – come asserisce Wittgenstein - ogni proposizione è immagine del mondo, la conseguenza è che il mondo stesso ci dà un’immagine di sé come proposizionale.

Qui avvertiamo l’eco delle fondamentali distinzioni kantiane: c’è uno scarto tra il soggetto e il reale che nessun idealismo potrà colmare. Un’eco kantiana che ritroviamo nell’affermazione di Niels Bohr: “Non c’è un mondo quantistico. C’è solo un’astratta descrizione quantistica. È sbagliato pensare che il compito della fisica sia descrivere come la Natura è. La fisica si occupa solo di quanto possiamo dire della Natura”[5]. Ovvero, la Natura è cosa-in-sé, possiamo dire solo come essa si manifesta a noi. O, in altri termini, una cosa è la natura, altra cosa è quel che possiamo dirne. Ma il paradosso è questo: possiamo dire che di una parte della natura non possiamo dir nulla?

E così, tornando al nostro esempio di “Cesare morì pugnalato”, diamo per scontato che Cesare esista anche quando non viene ucciso. Wittgenstein però si chiede: quando dico a qualcuno “Cesare morì pugnalato”, che cosa intendo per “Cesare”? Per me Cesare è il conquistatore delle Gallie, per te è quello che passò il Rubicone, per un altro è quello che dette a Cleopatra un figlio chiamato Cesarione... Al limite, possiamo associare a Giulio Cesare tratti del tutto diversi, in modo che il mio Cesare non avrà alcun tratto in comune col tuo. Possiamo dire che abbiamo allora “comunicato”? Crediamo di capirci perché usiamo le stesse parole, in realtà per ciascuno di noi le parole significano cose diverse. Gottlieb Frege (1892) direbbe: siamo sicuri che al di là dei Sinne (sensi) delle nostre proposizioni, ci riferiamo alla stessa Bedeutung (denotazione)? Da qui la necessità di definire le nostre parole con altre proposizioni, che a loro volta esigeranno altre proposizioni, e così via….[6] Non all’infinito, perché alla base – si pensa - ci sono degli oggetti sostanziali (“oggetti elementari” dirà Wittgenstein nel Tractatus). Ma lo stesso Wittgenstein si renderà conto che questo presupposto della “sostanza” è puramente immaginario. Per cui darà poi una risposta diversa (nelle Ricerche filosofiche): quando parliamo tra noi, ci capiamo nel senso in cui giochiamo a uno stesso gioco. È come giocare a scacchi: se entrambi conosciamo le regole del gioco, possiamo giocare assieme. Alla base del parlare non ci sono “oggetti” comuni ma giochi linguistici comuni. Parlare in modo sensato non è raffigurare, ma giocare assieme.

3.

Che cosa significa che la scienza viene fatta con proposizioni? Ora, come abbiamo visto in Wittgenstein, le proposizioni sono immagini del mondo, che possono essere anche false, ovviamente. Se dico “Cesare morì di tubercolosi”, dò un’immagine falsa del mondo, ma sempre immagine del mondo è. Quindi la scienza, siccome è un sistema di proposizioni, ci dà un’immagine del mondo, vera o falsa che sia (oggi si parla molto di fake news: ovvero, abbiamo un’immagine essenzialmente falsa del mondo). In filosofia queste immagini del mondo si chiamano modelli. La fisica di Newton ci ha dato una certa immagine dell’universo, Einstein ce ne ha data un’immagine un po’ diversa. E Rovelli ci dice: la fisica dei quanti invece non ci dà alcuna immagine del mondo. E questo al dispetto del fatto che per Rovelli – dico: giustamente – la scienza non si limita a fare previsioni. La scienza non dice solo “se riscaldi l’acqua a 100° C od oltre, allora evaporerà”, del resto si sono fissati 100° C della scala Celsius partendo proprio dal punto di ebollizione dell’acqua… Lo scienziato non avrà pace finché non avrà spiegato il perché l’acqua bolle e a quella temperatura. Ovvero, la scienza non si limita a prevedere, ma cerca di darci un’immagine intellegibile dei fenomeni. Quindi, ci fornisce modelli di come funziona il mondo.

Si prenda la teoria darwiniana, che è comunque una teoria scientifica, vera o falsa che sia: essa non prevede assolutamente nulla del futuro della vita (che in gran parte, del resto, dipende ormai da decisioni umane[7]), ma ci offre un modello storico della vita, cioè ci rende comprensibile ciò che è accaduto e ciò che accadrà degli esseri viventi. Ma rendere intellegibile la natura significa appunto costruire un sistema di proposizioni. La teoria darwiniana è un sistema di proposizioni.

Il punto è che la scienza si trova spesso di fronte a enigmi, ovvero non trova alcuna proposizione per certi fenomeni. Prenderò come esempio un enigma risolto (per ora) e due irrisolti: (1) l’attrazione a distanza tra sole e pianeti nella teoria di Newton, (2) il gatto di Schrödinger, (3) il paradosso EPR.

La teoria di Newton della gravitazione universale all’epoca fu criticata – in particolare dai fisici cartesiani – perché essa supponeva che il sole attraesse i pianeti attraverso il vuoto. Ma come facevano i pianeti a sapere che il sole li attraeva, se tra loro non c’era nulla? Newton non lo sapeva, perciò scrisse “hypothesis non fingo”[8], “non avanzo alcuna ipotesi”. In effetti la difficoltà nasceva dal fatto che i fisici all’epoca accettavano il postulato cartesiano secondo cui ci deve essere contatto diretto tra due oggetti perché l’uno influenzi l’altro. E a distanza non può esserci contatto[9]. Ovvero, certe proposizioni di Newton erano in contrasto con un’altra proposizione considerata fondamentale in fisica, quella del contatto tra gli oggetti perché l’uno fosse causa dell’altro. Riprendendo da Jacques Lacan la nozione di reale[10], dirò allora che l’inspiegabile attrazione a distanza segnalava qualcosa di reale, nel senso che nessuna proposizione fisica all’epoca riusciva a darne un’immagine. L’attrazione a distanza era “miracolosa”.

Dovremo aspettare l’elaborazione della teoria del campo grazie a Maxwell e Faraday, e all’uso che Einstein ne ha fatto, perché l’enigma newtoniano fosse risolto: quella che Newton vedeva come attrazione tra corpi celesti, va interpretata ora come percorrenza in uno spazio curvo. La massa solare curva lo spazio attorno a sé e quindi i pianeti, nella misura in cui vanno dritti… girano attorno. Possiamo quindi dire, col senno di poi, che il campo era il reale per la teoria newtoniana. Quando la scienza è stata in grado di descriverlo – cioè di dargli forma proposizionale – ha cessato di essere reale (nel senso lacaniano).

L’esperimento mentale del gatto di Schrödinger (del 1935) era una provocazione, da parte di Schrödinger, nei confronti dei colleghi quantistici, nel senso che esso sfida un punto fondamentale della teoria dei quanti: l’indeterminatezza. Possiamo dire insomma che Schrödinger stava ai quantistici “puri” (come Bohr e Heisenberg) così come i fisici cartesiani stavano a Newton: entrambi sfidarono i loro avversari facendo appello a un sapere che la teoria non ammette: “come le cose fanno a sapere che…?”

Non descrivo qui il “gatto di Schrödinger” perché basta la descrizione di Rovelli[11]. Va detto comunque che è abusivo dire che, finché non si apra la scatola, il gatto sarà allo stesso tempo vivo e morto, perché il gatto è un oggetto macroscopico. Per gli oggetti macroscopici vale il buon senso, cioè il determinismo: se la scatola fosse trasparente, ad esempio, vedremmo bene che o il gatto resta sempre vivo, oppure a un certo punto muore. Resta però un problema per la fisica quantistica: come spiegare il fatto che a livello macroscopico non si riveli la struttura indeterministica delle particelle elementari? In effetti la fisica dei quanti vale per oggetti molto isolati, mentre nel nostro mondo macroscopico tutto risulta deterministico perché tutto è interconnesso. Abbiamo quindi oggi una visione indeterministica a livello delle particelle elementari, e una visione deterministica a livello degli oggetti macroscopici.

Un altro paradosso, elaborato lo stesso anno del gatto di Schrödinger, è l’EPR (Einstein-Podolsky-Rosen 1935). Il problema sollevato da EPR era la violazione del principio di località, in quanto l'entanglement[12] si mantiene indefinitamente anche tra due particelle (dei fotoni, secondo l’interpretazione più corrente) che hanno interagito e si sono allontanate. Ciò implica che se si misura una grandezza fisica di una, risulta determinata istantaneamente anche quella dell'altra, a prescindere dalla distanza. Anche qui: siccome l’informazione non può superare la velocità della luce, come fa la seconda particella a “sapere” istantaneamente la grandezza della prima e a uniformarsi?

Il paradosso era volto a dimostrare l’incompletezza della meccanica quantistica (essa presupporrebbe cioè delle variabili nascoste). In ogni caso, Wittgenstein diceva che ogni teoria fisica è incompleta[13].

Il termine entanglement non viene mai tradotto nelle varie lingue, data l’ambiguità del suo senso in inglese. Non è una semplice correlazione. Il termine indica qualcosa come groviglio, garbuglio. Il termine più appropriato mi sembra: invischiamento. Ma anche – si badi – imbroglio, truffa… Insomma, il termine connota qualcosa di raffazzonato, se non addirittura di fraudolento… La scelta del termine mi pare che la dica lunga.

Di fatto è la riedizione del dibattito sull’attrazione a distanza: come oggetti sanno quel che succede ad altri oggetti distanti? Sottolineo sanno perché la fisica si basa sul presupposto che “sapere” è una nozione che riguarda solo la mente; la nozione di informazione non implica ipso facto che un oggetto sappia di cosa è informato. Ovvero, la scienza – non solo la fisica – separa nettamente l’epistemico (il sapere) dall’ontico (ciò che è). È quel che Einstein chiamava, a proposito del paradosso EPR, realismo: la fisica dei quanti, secondo lui, infrange il presupposto realista della fisica. Degli animali e degli esseri umani possono sapere, ma una sedia, una foresta, una galassia, non possono sapere… a meno appunto di non riformulare completamente il senso del termine “sapere”, come ha cercato di fare la teoria dei sistemi[14], per esempio. Ma allora, si sospetta sempre un po’ la truffa, l’entanglement…

Eppure il concetto di sapere non solo ammette, ma esige una distanza tra chi sa e cosa è saputo. Sarebbe ridicolo pensare che l’orbita della luna sia deviata dal fatto che un astronomo la osservi con un telescopio. Sappiamo che la luna come massa interagisce con la terra, ad esempio producendo maree. Ma come un puro sapere – animale, per definizione – può interagire con la cosa saputa, che appartiene a tutt’altro ordine ontico? Certo, se sono un osservatore posso interagire con la cosa che osservo: se osservo che mi arriva una palla in faccia, interagisco alzando il braccio e deviando la palla. Ma non interagisco in quanto osservatore, interagisco in quanto massa corporea, il che è molto diverso. L’osservatore in quanto puro osservatore non interagisce, eppure la teoria quantistica dice che si interagisce come osservatori.

Ora, se si segue la falsariga di Wittgenstein, si capirà che la funzione del soggetto (parlante, osservante, percipiente…) è inerente allo stesso concetto di proposizione. Non il soggetto psicologico, sottolineerà Wittgenstein, ma un soggetto che chiamerà metafisico (o trascendentale). Ogni proposizione implica un soggetto che la crea, la dice o la scrive, perché ciò è una conseguenza della definizione stessa di proposizione. Prendo un esempio semplice: “X è in relazione con Y”. Appena leggiamo una proposizione di questo tipo, subito ci chiediamo: Chi l’ha scritta? Quando l’ha scritta? Come l’ha scritta? Che cosa voleva dirci? … Ovvero subito supponiamo un soggetto che sia in relazione con la proposizione “X è in relazione con Y”. Diamo per scontato insomma che ogni relazione, descritta da una proposizione, implichi un’altra relazione, tra la proposizione stessa e chi l’ha emessa. Certo, possiamo giungere alla conclusione che quella frase non l’ha emessa nessuno, che un computer casualmente l’ha prodotta. Ma anche quella tra il computer e la frase che esso ha generato è una relazione.

Ora, voler inserire l’osservatore nell’osservato – come propone Rovelli – significa esplicitare questa relazione? Ad esempio, scrivo

“P scrive che ‘X è in relazione con Y’”

E siccome scrivere è una forma di relazione, possiamo dire anche genericamente: "P è in relazione con 'X è in relazione con Y'"

Come si vede, abbiamo messo una bambolina russa dentro un’altra bambolina russa. Ora la nostra proposizione si occupa della relazione tra P e la sua proposizione. Questo significa che il gioco delle bamboline russe può proseguire potenzialmente all’infinito. Noi che ci occupiamo della proposizione (2) potremmo scrivere a nostra volta:

“Noi N siamo in relazione con “P è in relazione con ‘X è in relazione con Y’””

E così via.

Come si vede, ogni proposizione e ogni meta-proposizione implicherà sempre, da qualche parte, un soggetto enunciante che resta sempre al di qua della proposizione stessa. Un soggetto che viene sempre ricacciato all’indietro. Sartre – ad esempio – chiamò coscienza[15] questo soggetto puntuale, un quasi-nulla, direi un non-nulla. Non si tratta di un soggetto concreto ma di una funzione: ogni proposizione, nella misura in cui è immagine del mondo, rimanda a un per chi questa è immagine. Questo per chi non è nessuno di preciso. Certo possiamo creare immagini del mondo in cui il “per chi” è incluso, ma di fatto non esautoreremo mai la funzione soggettiva implicata da ogni proposizione. Un soggetto resta sempre extra, fuori-del-mondo, per il quale il mondo si manifesta. È come nel mondo polare descritto da E.A. Poe (1838) in Gordon Pym, dove nulla è bianco, tutto è nero o scuro. Ma anche se di fatto non c’è alcuna cosa bianca, “il bianco” è sempre presupposto a ogni cosa proprio nella misura in cui ogni cosa è percepita come nera.

Questo del resto è il limite dell’empirismo filosofico. Esso è consistito nel dire che ogni descrizione del mondo va preceduta da una clausola: “Io vedo (o odo, o tocco, od odoro) che ‘X è in relazione con Y’”, ma si tratta solo di un’inscrizione della descrizione del mondo a un altro livello, che non muta affatto la descrizione del mondo. In questo senso l’empirismo filosofico, nato come scettico (Hume), è stato reintegrato dal realismo più severo: l’aggiungere una clausola soggettiva non muta nulla dell’enunciato oggettivo. Trasforma l’enunciato oggettivo in un enunciato-oggetto da parte di un soggetto, ma non ne cambia affatto la struttura. Dire

“Io penso che il mondo è descritto bene dalla meccanica quantistica”

non cambia nulla della valutazione della meccanica quantistica, equivale insomma a dire:

“il mondo è descritto bene dalla meccanica quantistica”[16]

Possiamo togliere benissimo quell’”Io penso che”. Ogni enunciato assertivo implica sempre un “io penso che”, “io credo che”, “io dico che”… che possiamo togliere senza che il senso generale dell’enunciazione cambi. L’empirismo assoluto de facto coincide con un realismo assoluto[17]. E Wittgenstein si situa su questa linea.

Ma è proprio ciò che non vuol dire Rovelli: non crede che introdurre l’osservatore (o l’enunciatore) nella cosa osservata sia costruire enunciati metalinguistici che includano l’osservatore, perché questi, abbiamo visto, sono superflui. Intende dire, al contrario, che l’osservatore modifica sempre l’osservato, quindi ne è parte.

Da notare che Wittgenstein aveva affrontato il problema nel Tractatus, solo che aveva usato una figura visiva (l’occhio) e non una figura enunciativa (chi dice).

5.632 Il soggetto non appartiene al mondo ma è un limite del mondo.

5.633 Dove, nel mondo, un soggetto metafisico andrebbe visto? Tu dici che questo caso è proprio come quello dell’occhio e del campo visivo. Ma tu non vedi realmente l’occhio.

E nulla nel campo visivo fa concludere che esso sia visto da un occhio.

5.6331 Perché il campo visivo non ha una forma come questa:

5.634 Ciò inerisce al fatto che nessuna parte della nostra esperienza è anche a priori (Wittgenstein 1922)[18].

Quel che Wittgenstein chiama qui soggetto metafisico è qualcosa che non può mai essere incluso nel campo, perché è presupposto a ogni campo – posto prima di ogni campo. Si ritira sempre più indietro, fino a coincidere con un “punto senza estensione”, come abbiamo già visto. È solo la distanza che c’è in ogni enunciato rispetto al suo enunciatore supposto. L’Io metafisico insomma è vuoto, eppure ineliminabile. Non è parte del mondo perché per Wittgenstein il mondo è sempre relazioni che una proposizione descrive, mentre nessuna proposizione può descrivere questo soggetto al di qua di ogni proposizione. È questa la differenza con la fenomenologia di Sartre, ad esempio, che ha sempre cercato di tematizzare proposizionalmente il soggetto metafisico, chiamandolo per-sé.

Ma cosa succede se proviamo invece a introdurre davvero l’enunciante nella proposizione?

Abbiamo visto come Henry James ci abbia descritto un essere puramente relazionale. Due artisti, Picasso e Braque, hanno anch’essi preceduto la fisica dei quanti con il cubismo (peraltro evocato da Rovelli [2020, p. 46] stesso a proposito del q-bismo). Un quadro cubista è costruito mettendo insieme molteplici punti di vista su uno stesso oggetto: il risultato, come è noto, è che non c’è più “oggetto”. In effetti, provate a descrivere un quadro cubista!

Parliamo di arte figurativa quando siamo in grado di descrivere il contenuto di un quadro, ovvero descrivere (enunciare proposizioni su) un oggetto. Ma con quali proposizioni possiamo descrivere un oggetto cubista?

In realtà, pensiamo che un “oggetto” cubista sia il risultato di svariati punti di vista su un oggetto perché ce l’hanno detto i pittori, ma potremmo vedere quei quadri anche come semi-astratti. Ovvero, l’idea cubista di moltiplicare gli osservatori era un modo per dare senso proposizionale a quello che facevano. Vedremo un’operazione simile anche in Rovelli.

Il punto è che, anche dopo questo primo tentativo, si dissolve l’oggetto figurativo, ovvero ci possono essere parole per descrivere un quadro cubista, ma non proposizioni… Forse dovremmo ricorrere piuttosto alla musica per descrivere un quadro cubista.

4.

Ma cosa significa, in fisica, che ogni oggetto è osservatore rispetto all’altro? Qui si attinge al concetto di informazione: le interazioni fisiche possono essere descritte come scambi di informazioni. Eppure “informazione” resta un concetto, se non antropomorfico, certamente bio-morfico: estendiamo alla realtà inorganica quel che attribuiamo a enti viventi. Il che è perfettamente legittimo.

Ora, Rovelli vuol dare a informazione un senso puramente fisico: esclude che informazione debba presupporre una mente informata. Di fatto, riduce il concetto di informazione a quello di interazione. Eppure ogni tanto usa il termine manifestare: dice anzi che un ente esiste solo se un altro si manifesta a lui. Ma il concetto di “manifestazione”, ancor più di quello di informazione, implica una mente. Dico che, quando non è luna nuova, la luna mi si manifesta perché io la vedo. Possiamo dire che la luna si manifesta all’acqua del mare, quando c’è alta marea? Possiamo dirlo in modo metaforico. Ma la scienza può far passare delle metafore come spiegazioni? A meno di non cambiare completamente il senso di “manifestazione”, ma allora occorre aver scoperto qualcosa che legittimi questa modificazione di senso. Ovvero, non è cambiando il senso di alcune parole del linguaggio comune – o creando sinonimi del linguaggio comune - che possiamo fornire una vera spiegazione scientifica.

Il punto forte del gatto di Schrödinger o dell’EPR è che in entrambi i casi si denuncia, per dir così, un presupposto che nemmeno la fisica quantistica può accettare: l’intersecarsi tra epistemologia e ontologia. Altrimenti sarebbe magia. Il mago pretende di fare proprio questo: usa dei significanti, dei simboli, per influire sulla realtà. Pronuncia alcune frasi tipo abracadabra, e afferma che quelle parole agiscano sulla natura. Ma la fisica parte dal presupposto che il rapporto natura-scienziato non è magico. Il significante deve restare separato dalla cosa.

Sarebbe come se Newton per cavarsela di fronte ai suoi critici, avesse detto “la terra e il sole sono due oggetti entangled”. Ma sarebbe stata questa una vera risposta? Il fatto che siano entangled – invischiati l’un l’altro - è un dato di fatto che dobbiamo spiegare, appunto, è un explanandum (qualcosa che deve essere spiegato), non un explanans (qualcosa che spiega). Altrimenti si è tentati di dare a entanglement il senso che pure il termine ha, di inganno.

[Alcuni non credono che la spiegazione scientifica consista nel determinare le cause dei fenomeni. “La causa”, dicono, è un concetto metafisico, ma non esiste. In realtà dobbiamo considerare, come Aristotele, almeno quattro cause. Il punto non è comunque sapere se la causa esista o meno, il punto è chiedersi: nel linguaggio comune come in quello scientifico, che cosa si intende per causa? Cosa vogliamo dire quando diciamo, ad esempio, “il calore ha causato la dilatazione di quel pezzo di ferro”? Certo non esiste l’ente causa, ma che cosa significa dire quella frase? Un’analisi del concetto di “causa” esigerebbe un libro a sé, per lo meno. Qui mi limiterò a dire quel che, secondo me, intendiamo, sia nel discorso comune che in quello scientifico, per “causare qualcosa”. In “il calore ha causato la dilatazione del ferro” diciamo che assumiamo qualcosa – il pezzo di ferro – come stabile, qualcosa che non muta. Poi a un certo punto questo oggetto muta, ad esempio si dilata. Oppure si muove. Assumiamo che qualcosa di esterno al ferro abbia disturbato il ferro, lo abbia dilatato o lo abbia mosso, e per “causa” intendiamo questa forza esterna che l’ha modificato. Il concetto di causa implica sempre una modificazione, la fine di una stabilità, e pensiamo di aver trovato la causa quando possiamo asserire che una certa cosa ha modificato un’altra cosa. Certo la scienza può trovare eventi senza causa, ma questo non significa che li spieghi altrimenti. L’indeterminazione è un limite della spiegazione, non è una spiegazione di ordine superiore. Se scopro ad esempio che quel pezzo di ferro si dilata due volte al giorno sempre alla stessa ora in assenza di qualsiasi aumento di calore, è certamente un successo aver constatato questa regolarità, ma la regolarità non è la spiegazione della dilatazione. La scienza non è costretta a spiegare tutto – può anche semplicemente descrivere – ma quando essa spiega, diciamo allora che ha trovato una causa. Ovvero, ha messo in relazione due fenomeni, in cui il primo ha modificato il secondo.]

5.

In sostanza, Rovelli propone qualcosa che anche Newton avrebbe potuto fare se avesse risposto ai suoi critici “dobbiamo assumere che nello spazio c’è un’attrazione a distanza”, ovvero viene proposta come soluzione una riformulazione del problema stesso. L’attrazione, da explicandum che era, viene messa in posizione di explicans. Ma Newton non ha fatto così, innanzitutto perché questo avrebbe violato il rasoio di Occam (entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem), introducendo un ente particolare come l’attrazione a distanza, e soprattutto perché la cosa sarebbe stata accolta come un trucco. Si sarebbe potuta accostare questa sua “soluzione” alla “spiegazione” data dai medici di Molière: “l’oppio fa addormentare perché possiede una virtus dormitiva”. Quei medici ci fanno ridere perché spacciano come spiegazione una semplice riformulazione del fenomeno che dovrebbero spiegare: il potere dell’oppio di far dormire.

Ma ciò che ci fa ridere nel teatro di Molière, smette di farci ridere quando Rovelli dice che, di fatto, l’entanglement, il garbuglio, fra due particelle non è qualcosa che bisogna spiegare, ma è la spiegazione stessa. L’entanglement è si una relazione, ma speciale: un invischiamento. Se due particelle si influenzano, in qualsiasi modo, pur essendo distanti tra loro, ciò che spiega questa informazione senza informazione è il loro entanglement. Come considerare filosoficamente una manovra del genere?

Di fatto, la fisica dei quanti vince ogni obiezione grazie alla sua forza predittiva. Per esempio, Rovelli parla di un’esperienza con un apparecchio fotonico di cui lui stesso è stato testimone (Rovelli 2020, pp. 34-37). Lo sperimentatore spezza un fascio di fotoni facendoli passare per due percorsi paralleli. Dopo di che i due spezzoni si riuniscono e devono “scegliere” tra due percorsi, diciamo “alto” e “basso”. Si constata che, in questo caso, tutti i fotoni prendono il percorso “basso” e nessuno “alto”, e non metà “alto” e metà “basso” come la probabilità farebbe prevedere. A meno che un osservatore non misuri uno dei due percorsi precedenti: allora effettivamente i fotoni prenderanno metà e metà i percorsi “alto” e “basso”. Anche in questo caso, hypothesis non fingo, ovvero la teoria non ha alcuna spiegazione per questa variazione in cui pare prodursi un corto-circuito tra sapere e realtà (tra significanti e cose).

Quel che conta, allora, è che questa esperienza permetta una previsione precisa. Ovvero: “solo se interferisco con uno solo dei fasci di fotoni divisi in due percorsi, potrò avere una distribuzione eguale di fotoni nei due percorsi divaricati successivi”. Posso fare questa predizione, anche se non so perché accade.

Eppure Rovelli aveva detto che la scienza non si limita a prevedere, vuole anche capire perché, vuole rendere intellegibile il mondo. Ora, mi pare che invece la grande forza della teoria dei quanti sia proprio nella sua potenza predittiva, accanto a un deficit esplicativo. Il che non deve sorprenderci. Questo, ancora una volta, accadde con la controversia tra newtoniani e cartesiani. La fisica cartesiana spiegava tutto ma non prevedeva nulla, la fisica newtoniana aveva grandi falle esplicative ma prevedeva tante cose. Alla fine ha prevalso la fisica newtoniana perché la scienza ha messo la capacità predittiva in una posizione preminente: si è auto-promossa come soprattutto gioco predittivo. Non ha certamente buttato alle ortiche ogni volontà esplicativa, comunque ha messo la prevedibilità in una posizione diciamo dirimente. È quel che si ripete oggi con la fisica dei quanti: la sua straordinaria forza predittiva ne assicura il successo. La prevedibilità compensa, per dir così, l’indeterminazione. La filosofia della scienza e la stessa scienza hanno optato per una visione pragmatista.

Possiamo vedere allora questo deficit esplicativo della fisica dei quanti in due modi. Un modo è quello di aspettarci una soluzione, per dir così, dalla storia. Ovvero, accettare il deficit esplicativo della teoria come un deficit effettivo ma provvisorio, e aspettare un nuovo Einstein il quale troverà un giorno la teoria che finalmente darà una ragione all’indeterminismo quantistico, così come Einstein – quello vero – trovò la risposta all’enigma dell’attrazione a distanza. La fisica dei quanti dovrebbe riconoscere un proprio relativo scacco esplicativo, ovvero un’incompletezza che andrà riparata.

C’è poi un altro modo – quello preferito da Rovelli, suppongo – che consiste invece nel dire (nella nostra terminologia) che l’indeterminazione è reale. Ovvero, non ci sarà mai una teoria più forte della fisica quantistica che darà ragione delle indeterminazioni quantistiche. Che davvero, a livello delle particelle elementari, abbiamo scoperto quella che chiamerei la libertà della Natura dal determinismo. Si ripete spesso la frase di Einstein “Dio non gioca a dadi” come critica della fisica quantistica, e così la risposta che gli dette Bohr: “La vuoi smettere di dire a Dio che cosa deve fare?” Ovvero, Dio è libero, può fare quello che vuole. In questa ottica, potremmo anche accettare che Dio (ovvero la Natura) crei qualcosa dal nulla. Perché proibirglielo? (Ammettere che si crei qualcosa dal nulla non implica che ci debba essere per forza un creatore, del resto.) La scienza non dovrebbe partire da alcun presupposto che ci dica a priori che cosa la Natura può fare o non può fare. Che è poi quel che aveva detto Wittgenstein: “nessuna parte della nostra esperienza è anche a priori” (vedi più sopra).

Ovvero, potremmo dire che la teoria scopre, a livello delle particelle elementari, qualcosa che dobbiamo presupporre a livello non del molto grande (sistemi solari, galassie), ma del più grande che ci sia: a livello del tutto. La fisica dei quanti ci dice che le particelle non sono entità, ma eventi. Ora, anche l’universo tutto – a meno che non ci siano altri universi a noi ignoti – può essere descritto solo come evento. In effetti, se è il tutto, non può essere in relazione con altro-dal-tutto. Ovvero, l’universo tutto non può essere determinato, insomma non ci possono essere cause dell’universo. È evento perché è absolutus, assoluto, sciolto da qualsiasi altra cosa: altrimenti non sarebbe tutto l’universo, ma solo una parte.

Oggi la maggior parte degli scienziati accetta la teoria del Big Bang, che sembra una teoria implicitamente creazionista. Il Big Bang ci dice che il nostro universo è conseguenza di un evento singolare, un’esplosione che del resto è ancora in corso, a partire da un volume piccolissimo, probabilmente quello di un protone. Ora, questo evento è connesso a un’assoluta singolarità. Con singolarità si intende qualcosa che è impossibile ma che pure esiste (definizione stessa del reale nella nostra accezione ripresa da Lacan). Nessuna teoria fisica può minimamente descrivere cosa abbia provocato quest’esplosione.

6.

Ora, mi distacco da un commento del libro di Rovelli e cerco di rispondere comunque alla questione di fondo che il suo approccio solleva: che cosa significa spiegare qualcosa in fisica, e nelle scienze in generale?

Le scienze esplicative, prima tra tutte la fisica, pretendono fornirci leggi universalmente valide. Secondo molti, queste leggi universalmente valide (che non ammettono quindi eccezioni) descrivono le vere cause degli eventi. (Secondo Koyré [1965, 1966] e Kuhn [1977, pp. 21-30] la fisica moderna privilegia le cause formali, come direbbe Aristotele, distinte dalle cause materiali, efficienti e finali). E le leggi causali sono dei "come" che trovano il loro senso nell'esigenza del "perché?" È questa la molla che fa sì che la scienza non si accontenti mai della propria capacità predittiva, ma si ponga domande sulle cause vere, allargando grazie a questa pretesa il proprio campo predittivo. L’impostazione di Hume, secondo cui la scienza punta alla pura prevedibilità grazie a regolarità riscontrate (ciò che chiamiamo “causa” è di fatto una concomitanza regolare), senza curarsi di ciò che è reale e ciò che non lo è, non coglie il bisogno essenziale alla base della scienza. Un vero scienziato non si accontenta mai della previsione pratica: punta sempre a capire il perché delle cose. Per esempio, Copernico e Kepler avevano descritto con una certa precisione i moti dei pianeti attorno al sole, ma ben presto i cosmologi si sono chiesti: perché girano? Newton fornì la risposta, interpretando quel “girare attorno” come risultato di un “cadere nel”. E poi a sua volta ci si è chiesti: “perché i corpi cadono nel…?” E così via di seguito. All’infinito?

Come abbiamo detto, la fisica di Newton lasciava inesplicata l'attrazione a distanza. Per due secoli, gli scienziati non hanno smesso di cercare il perché (cioè la causa) dell'attrazione a distanza. Da qui l'ipotesi dell'etere cosmico, ecc. Se la scienza si fosse limitata al "come" della gravitazione, ci saremmo fermati alla fisica newtoniana[19]. È vero però che i "perché?" della scienza sono a loro volta strutture di calcoli predittivi. La scienza rimanda sempre più in là la risposta al why? allargando l'ambito del because. Ma la regola delle sequele di because è in un why? trascendentale, potremmo dire.

In un film di Jean-Luc Godard, Alphaville (1965), siamo in una galassia che assomiglia molto alla terra: qui tutto è dominato dalla razionalità scientifica e da un computer tipo Matrix. Così è proibito dire “pourquoi?” (il why? inglese), si può dire solo “parce que” (il because inglese). L’ideale della scienza è esaurire la domanda esplicativa?

Significa questo che la scienza può imbattersi nell'evento puro, cioè in qualcosa senza causa, sine ratione? Wittgenstein nel Tractatus pensava che "il mondo è tutto ciò che accade [o cade][20]"; allora può anche accadere qualcosa senza causa? Per Wittgenstein la scienza non può scoprire un puro evento senza cause per la semplice ragione che questo non fa parte del proprio gioco. In questo senso la scienza non potrà mai legittimare i miracoli, ad esempio; potrà al massimo dire che certi fenomeni sono provvisoriamente non spiegati.

Immaginiamo, disse Wittgenstein (1967, pp. 5-19), che mentre sto qui parlando la testa di uno dei miei ascoltatori si trasformi nella testa di un leone. Sarà mai ciò un miracolo per un uomo di scienza? No, l'uomo di scienza cercherà di trovare le cause del fenomeno - cioè, cercherà di formulare delle leggi in cui quella metamorfosi potrebbe rientrare. Che ci riesca o meno è solo una questione di tempo, si pensa - l'umanità potrebbe estinguersi prima di aver trovato una risposta.

Eppure, in un certo senso, l'essere umano, lo stesso che poi opta per la scienza, è sempre confrontato - nota Wittgenstein - al miracolo: al fatto che esista l'universo. E ciò - nota Wittgenstein - "mi riempie di meraviglia". La causa di tutto ciò che accade è qualche altra cosa che accade, ma qual è la causa dell'accadere delle cose? A questa domanda la scienza non ha risposta, perché tutte le sue risposte sono un avvicinarsi asintotico a questa risposta impossibile. Ovviamente, nemmeno la riflessione filosofica sarà mai in grado di dare una risposta a questa ingenua domanda.

Scrive Rovelli (2020, p. 34), “Una ‘sovrapposizione quantistica’ è quando sono presenti insieme, in un certo senso, due proprietà contraddittorie”. Ora, in logica la contraddizione ha la modalità dell’impossibile: è come dire “piove e non piove”. La fisica quantistica ci dice insomma che “il reale è l’impossibile” (come diceva Lacan). Ma questo reale o impossibile è il limite della spiegazione scientifica (che quindi risulta incompleta), non il suo trionfo. Ed è proprio questa l’importanza della fisica quantistica: che determina i limiti della fisica stessa. La fisica quantistica è una fisica limitativa della spiegazione fisica, così come – suol dirsi – il teorema di Gödel è una limitazione della dimostrabilità matematica: non tutto il vero matematico è dimostrabile.

7.

Popper ha fatto rilevare, contro la tradizione empirista, che l'aumento di contenuto delle teorie scientifiche è inversamente proporzionale al crescere della probabilità che l’evento descritto dalla teoria si produca. Se chiamo a l'enunciato "venerdì pioverà" e chiamo b l'enunciato "sabato non pioverà", la congiunzione ab avrà ovviamente un contenuto più ricco dei due enunciati isolati, è una proposizione più informativa. Ma, fa notare Popper, questo aumento di contenuto - cioè di informatività - implica anche una maggiore improbabilità, e quindi una maggiore rischiosità della previsione. La previsione "venerdì pioverà e sabato non pioverà" è difatti più improbabile (è un pronostico più rischioso) di dire "sabato non pioverà" o “venerdì pioverà”. Da qui la formula:

Ct(a) ≤ Ct(ab) ≥ Ct(b)

Dove Ct(a) è il contenuto di ‘a’, Ct(b) è il contenuto di ‘b’, e Ct(ab) è il contenuto di ‘ab’.

Questa formula, fa notare Popper, è l'inverso della formula classica della probabilità:

p(a) ≥ p(ab) ≤ p(b)

dove p(a) è la probabilità di ‘a’, p(b) è la probabilità di ‘b’, e p(ab) è la probabilità di ‘ab’.

Quindi,

se l'accrescersi della conoscenza significa che operiamo con teorie di contenuto crescente, ciò deve anche significare che operiamo con teorie di decrescente probabilità (nel senso del calcolo delle probabilità). [...] Nella misura in cui la scienza aspira al massimo contenuto, essa aspira all'improbabilità. [...] Il calcolo delle probabilità, nella sua applicazione ("logica") alle proposizioni o asserti, non è altro che un calcolo della debolezza logica, o mancanza di contenuto di questi asserti. (Popper 1972, pp. 373-5).

Il caso estremo sono asserti del tipo

"venerdì pioverà o non pioverà"

Questo asserto è assolutamente vero proprio perché è tautologico, ovvero lapalissiano. I logici di un tempo dicevano che enunciati del tipo (8) sono "veri in tutti i mondi possibili", ovvero hanno probabilità 1 (che equivale alla necessità), ma proprio per questo hanno un contenuto informativo 0. Le verità logiche e matematiche sarebbero di questo tipo: hanno la probabilità massima di essere vere (nel senso che sono necessarie, certe) ma non dicono nulla del mondo esterno, hanno contenuto 0. (Anche se Popper e Wittgenstein si sono sempre cordialmente detestati, bisogna dire che essi danno comunque questo punto come assodato: solo la logica è necessaria, e proprio per questo non dice nulla del mondo.)

Ora, la ricostruzione empirista classica della spiegazione scientifica vedeva le teorie scientifiche come enunciati sempre più probabili, in una convergenza asintotica verso la necessità logica (probabilità 1). Nella filosofia logica moderna è il contrario: le teorie scientifiche, proprio perché mirano a un contenuto più ampio - il cui massimo è il tutto, ovvero l'insieme di tutti gli enti -, tendono a un'improbabilità sempre maggiore, tendono insomma verso l'impossibile, la probabilità 0. "Venerdì pioverà e non pioverà", enunciato sicuramente falso perché enuncia una contraddizione, è ciò verso cui tutte le spiegazioni scientifiche asintoticamente tendono, nel senso che non raggiungono mai questa probabilità zero, questo impossibile. E abbiamo visto, con Rovelli, che la fisica quantistica ci è molto vicina. Ma il fatto che vi tendano presuppone questo evento: è l'evento allo stato puro, senza alcuna causa, più che improbabile. È il fatto che ci sia questo universo di enti e non un altro. Ovvero, il tendervi comporta il fatto che l’universo abbia una storia, piuttosto che essere pura entropia. Il reale come impossibile non è qualcosa che la scienza scopre, insomma, ma qualcosa di presupposto dal suo “gioco”. Così come è presupposto a ogni gioco di scacchi che esso non possa continuare dopo lo scacco matto, per esempio. Il "fatto" che ci siano enti è impossibile, eppure è presupposto dalla scienza. La scienza non può mai porre la creazione, ma deve sempre in qualche modo presupporla – porla come presupposto, porla prima, supporla come precedente - come l’impossibile che contiene le possibilità del mondo.

La scienza biologica, ad esempio, ha eliminato giustamente il vitalismo, che si riduceva a un limite della capacità esplicativa del tutto vivente. La moderna biologia studia i tessuti viventi come fatti chimici, ovvero come fenomeni deterministici. Ma così facendo ha rimandato il paletto all’indietro, dato che la biologia non sa rendere conto come dall’inorganico si passi all’organico nella storia della materia; ovvero, come possa essere accaduto qualcosa di così improbabile, fino a sfiorare l’impossibile, come il formarsi della vita. L’estrema improbabilità della vita – si dice – rende verosimile la tesi che la vita forse si sia sviluppata una volta sola nell’universo, sulla terra.

Ma allora, che cosa succederebbe se tutto l'universo fosse finito[21], e se quindi la scienza ampliasse il proprio contenuto fino a poter spiegare, cioè prevedere, tutto quello che avverrà, da ora in poi, fino alla fine dei tempi, come il Dio di Laplace? Questa amplificazione massima del contenuto coinciderebbe con una probabilità bassissima - e quindi, secondo Popper, con una controllabilità massima? - oppure avverrebbe il salto nell'impossibile? Tutto lascia presumere che saremmo in questo secondo caso. Ergo, è impossibile spiegare il reale, cioè il tutto dell’universo, in quanto reale.

[Qualcuno può obiettare che do l’universo come un tutto, ein Ganz, ma non è detto. Personalmente, non ho alcuna idea di come sia l’universo, se sia finito o infinito, tutto o non-tutto, non so se ci siano infiniti universi o uno solo, ecc. Siccome non sono un metafisico, non ho alcuna idea a priori dell’universo. Considero qui l’universo così come lo concepisce la cosmologia di oggi, 2021, una concezione che un giorno potrebbe dimostrarsi falsa, ovviamente. Che poi nel nostro universo ci possano essere dei buchi che lo mettono in contatto con altri universi, con infiniti universi…. può darsi, ma chi può dirlo? Mi attengo al sapere scientifico, che parla dell’universo come di un tutto chiuso. E che, come tutto chiuso è destinato all’entropia. Tutta la teoria del Big Bang e dell’universo in espansione implica il presupposto che l’universo sia un tutto finito, anche se illimitato].

Prendiamo i dadi. L'enunciato "il dado cadrà su uno dei sei lati" ha probabilità 1 e contenuto informativo 0[22]. Un enunciato che prevedesse il risultato dei prossimi mille miliardi di lanci avrebbe un contenuto esplicativo enorme e una probabilità bassissima. Ma la previsione di tutti i risultati dei lanci possibili sarebbe impossibile, o ancora possibile mantenendo una sua probabilità infinitesima? È una domanda metafisica senza risposta intelligibile?

Ora, spiegare tutto significherebbe anche rispondere alla questione di Leibniz: spiegare perché c'è qualcosa piuttosto che nulla. Il tutto deve restare malgrado tutto contingente, cioè non necessario - altrimenti avrebbe probabilità 1, la sua occorrenza sarebbe certa, e quindi l'onni-spiegazione avrebbe contenuto informativo 0. Questo implica che debba esistere un minimo di non-impossibilità perché appunto il mondo sia. Ma questa infinitesima probabilità che il mondo sia quello che è, che il mondo resti evento - cioè nel suo insieme non necessario - coincide con la differenza infinitesima per cui "spiegare tutto" non sarebbe appunto tale, una spiegazione di tutto. Spiegare tutto – ovvero, rendere ragione del Tutto - è impossibile perché altrimenti il mondo sarebbe necessario, come pensavano le vecchie metafisiche, prima di Kant. E ogni metafisica che voglia spiegare il Tutto finisce sempre con ciò che a Napoli si chiama “finale a tarallucci e vini”, il lieto fine è assicurato: l’ente ha un senso, il mondo è il migliore dei mondi possibili, tutto va bene, Dio è buono…[23] Ma è proprio escludendo la necessità dell'universo nel suo insieme che ha senso la scienza empirica, la scienza tout court. La scienza si sviluppa sulle ceneri di ogni metafisica sorridente che in tutto vede una necessità, dunque un senso, anche nell’orrore della vita.

Il paradosso è questo: che la scienza, escludendo che il mondo sia necessario, ne presuppone l'esistenza come impossibile da spiegare - nel doppio senso, che è impossibile spiegarlo tutto, ma anche un impossibile che pur va spiegato. L'universo nel suo insieme appare alla scienza (questo è corollario del gioco della scienza) come un evento senza probabilità, come uno sprazzo di luce che emerge dalla notte invadente dell'impossibile. L'intero universo risulta, agli occhi della scienza, un’infinitesima differenza dall'impossibile. In questo senso la tesi di Lacan "il reale è l'impossibile" va interpretata come: il reale è impossibile, eppure esiste. Ed è verso questo reale come impossibile - vale a dire il mondo come puro evento - che la spiegazione scientifica si dirige, come Achille di Zenone tende a raggiungere la sua tartaruga, senza raggiungerla mai. La scienza è la corsa infinita che ci avvicina all'impossibile, cioè all'emergenza stessa di ciò che è. La scienza salva il salvabile dell'essere, punta sul resto infinitesimo che separa l'essere dall'assurdo.

di Sergio Benvenuto

.

.

BIBLIOGRAFIA

Benvenuto, S:

(2002). ”Il filosofo nel giardino delle scienze cognitive”, Sistemi Intelligenti, anno XIV, n. 1, aprile 2002, pp. 173-196. https://www.sergiobenvenuto.it/meditare/articolo.php?ID=164

(2013). Lacan oggi. (Milano: Mimesis).

Chomsky, N. (1970). Le strutture della sintassi. Roma-Bari: Laterza.

Einstein, A., Podolsky, B. & Rosen, N. (1935). Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?, in Phys. Rev., vol. 47, n. 777, 1935.

Frege, G. (1892). “Über Sinn und Bedeutung”, Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, NF 100, 1892, S. 25-50.

Gribbin, J. (1996). Schrodinger's Kittens and the Search for Reality: Solving the Quantum Mysteries (New York: Back Bay Books).

Hintikka, J:

(1975). Logica, giochi linguistici e informazione (Milano: Mondadori).

(1998). Language, Truth and Logic in Mathematics (Heidelberg: Springer Netherlands).

(1999). Inquiry as Inquiry: A Logic of Scientific Discovery (Heidelberg: Springer Netherlands).

Hume, D. (1748). A Inquiry Concerning Human understanding. In Philosophical Essays Concerning Human Understanding (1 ed.) (London: A. Millar. 2014).

Koyré, A.:

(1965). Newtonian studies (postumo). Tr.it. P. Galluzzi, Studi newtoniani (Torino: Einaudi, 1972).

(1966). Etudes d'histoire de la pensée scientifique (postumo). Tr.it. parziale di A. Cavazzini, Filosofia e storia delle scienze (Milano: Mimesis, 2003).

Kuhn, T. S. (1977). “Concepts of Cause in the Development of Physics”, The Essential Tension. Chicago-London: Univ. of Chicago Press.

James, H. (1893). La vita privata. Parma: Nuova Editrice Berti, 2016.

Luhmann, N. (1986). L'autopoiesi dei sistemi sociali (Napoli: Liguori).

Petersen, A. (1963). The philosophy of Niels Bohr, “The Bulletin of the Atomic Scientists”, September 1963.

Poe, E. A. (1838). The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. Tr.it. Le avventure di Gordon Pym (Milano: Feltrinelli, 2013).

Popper, K. (1972). Congetture e confutazioni, vol. 1.. Bologna: Il Mulino.

Rovelli, C. (2020). Helgoland. Milano: Adelphi.Sartre, J.-P. (1936). La trascendenza dell’Ego, a cura di R. Ronchi (Milano: Marinotti 2011).

von Bertalanffy, L. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications (New York: George Braziller).

Waismann, F., a cura di (1975). Wittgenstein e il Circolo di Vienna (Firenze: La Nuova Italia).

Wittgenstein, L.:

- (1922). Logisch-philosophische Abhandlung. Tr.it. Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916. Torino: Einaudi 1964.

- (1967). Conferenza sull’etica; in Lezioni e conversazioni. Milano: Adelphi.

[1] C. Rovelli, La realtà non è come ci appare, Raffaello Cortina, Milano 2015, loc. 1632.

[2] Ho sviluppato questo concetto in Benvenuto (2002).

[3] Il famoso parse tree, albero analitico, di Chomsky ricalca la vecchia analisi logica: ogni frase comprende un Nome e un Tratto verbale, quest’ultimo a sua volta comprende un Verbo e un Tratto nominale (complemento oggetto)….

[4] Mi rifaccio qui alla ricostruzione di Hintikka (1975; 1998; 1999).

[5] Riportato da Petersen (1963, p. 8).

[6] In modo più tecnico, Wittgenstein dice che le proposizioni sono funzioni di verità di proposizioni elementari.

[7] A questo proposito, alcuni filosofi che non hanno capito il darwinismo mi dicono che Homo sapiens avrebbe rotto i meccanismi dell’evoluzione darwiniana, dato che l’uomo decide lui, oggi, quali specie devono sopravvivere e quali no. Ma questo potere di Homo sapiens rientra perfettamente nel gioco dell’evoluzione darwiniana: nella quale ogni specie determina più o meno l’esistenza delle altre (così i predatori regolano la demografia delle prede, ad esempio).

[8] I. Newton, “General Scholium”, Principia, Second edition, 1713. Per una discussione su questo enunciato, cfr. Koyré (1972).

[9] Possiamo dire che la fisica è tornata a questo presupposto cartesiano nel XIX° secolo, quando è stato elaborato l’elettromagnetismo.

[10] Spiego la nozione lacaniana di reale in Benvenuto (2013).

[11] Cfr. Gribbin (1996).

[12] Definizione: “L'entanglement quantistico, o correlazione quantistica, è un fenomeno quantistico, non riducibile alla meccanica classica, per cui in determinate condizioni due o più sistemi fisici rappresentano sottosistemi di un sistema più ampio il cui stato quantico non è descrivibile singolarmente, ma solo come sovrapposizione di più stati. Da ciò consegue che la misura di un osservabile di un sistema (sottosistema) determini simultaneamente il valore anche per gli altri.”

[13] “Se cercavate di concepire la fisica come una mera registrazione su dati osservati fino ad oggi, manchereste il suo elemento più essenziale, la sua relazione al futuro. Sarebbe allora come la narrazione di un sogno. Gli enunciati della fisica non sono mai completi. Assurdo pensare che siano completi.” Waismann (1975, p. 101).

[14] von Bertalanffy (1968). Luhmann (1986).

[15] Si veda in particolare l’opera di esordio filosofico di Sartre (1936).

[16] Ma non nel caso che io dica (6) “Rovelli pensa che il mondo sia descritto bene dalla meccanica quantistica”, perché Rovelli potrebbe non essere affatto d’accordo con questo giudizio. Quando il soggetto è “un altro” esso non può essere eliminato dalla proposizione.

[17] Wittgenstein non parlava di empirismo ma di solipsismo, il che in fondo è lo stesso. Scriveva nel Tractatus (Wittgenstein 1922): “5.64 Qui si può vedere che il solipsismo, quando si seguono rigorosamente le sue implicazioni, coincide col puro realismo. Il sé del solipsismo si restringe a un punto senza estensione, e vi resta la realtà coordinata con esso”.

[18] È una riformulazione della formula empirista essenziale, articolata da Hume (1748): “Non vi è alcuna cosa tale che la negazione della sua esistenza implichi contraddizione.”

[19] Come è noto, la fisica newtoniana lasciava inesplicato solo un piccolo particolare, all’epoca: la precessione o rotazione del perielio di Mercurio, fenomeno che risultava anomalo. La relatività la spiegò. Ben poca cosa. Certo Einstein non aveva elaborato la teoria della relatività per spiegare quella precessione del perielio…

[20] Tractatus, 1, “Die Welt ist alles, was der Fall ist” (Wittgenstein 1922).

[21] Oggi quasi tutti i cosmologi danno per scontato che l’universo che conosciamo è finito. Se non lo fosse, di notte non ci sarebbe il buio dove poche stelle brillano, ma sarebbe tutto un brillare continuo di tutto il cielo. Alcuni pensano che l’universo sia una bottiglia di Klein, figura illimitata ma finita.

[22] Nella realtà, un dado potrebbe cadere su uno spigolo e restare in equilibrio – evento rarissimo, ma non impossibile. Comunque, basta mettere la regola che per “risultato” si intende solo quando un dado cade su un lato solo.

[23] È da metafisico, non da scienziato, che Einstein poté dire: “Raffiniert ist der Herr Gott, aber boshaft ist Er nicht" (frase riferita da Oswald Veblen, aprile 1921), “Il Signore Iddio è sofisticato, ma non è perfido”. La fisica quantistica, per fortuna, non ci autorizzerà mai a dire questo. Ma nemmeno a dire che Dio è boshaft.

-

Recensione a V. Jullien, Ce que peuvent les sciences, Paris, Éditions matériologiques, 2020

.

.

Questo libro di Vincent Jullien cerca di indagare, con un esercizio impressionante di sintesi, ciò che possono le scienze. Per farlo, l’autore si interroga innanzitutto su ciò che le costituisce e per ciò stesso cerca di giustificare il metodo dell’epistemologia storica. In seguito si occupa di mettere in discussione l’esistenza di una scienza fisico-matematica e nello stesso tempo l’idea di una rottura epistemologica fondamentale tra la fisica e le altre scienze. Infine, nella terza parte, Jullien affronta più direttamente ciò che possono le scienze, esponendo le conseguenze e i progressi che possiamo aspettarci dal loro sviluppo.

L’autore comincia la sua opera instaurando una rottura netta tra i fatti puri, come, ad esempio, «un sasso cade al suolo», e i fatti scientifici, come «un sasso cade al suolo perché l’attrazione gravitazionale lo costringe al suolo». Al pari di Bachelard, si oppone così fin dall’inizio ad alcuni filosofi delle scienze, Meyerson e Carnap, che difendevano l’idea di una continuità tra gli enunciati del senso comune e gli enunciati scientifici. È solo quando questi «stessi fatti materiali […] [sono] accompagnati da un’attività razionale [che] fanno parte delle scienze e della loro storia» (p. 26). La caduta di un sasso al suolo potrà entrare nella storia delle scienze solo dal momento in cui una teoria gli sarà associata. Dalla teoria aristotelica alla teoria della relatività generale, passando per le tesi galileiane e newtoniane, diverse teorie si sono succedute attraverso i secoli per tentare di capire perché e come un sasso cade al suolo. E se le tesi aristoteliche e poi newtoniane sono state confutate, comunque appartengono alla storia delle scienze. Allo stesso modo, le misure prese oppure i principi su cui ci si deve fondare potranno costantemente essere rimessi in discussione. Infatti, se le scienze sono costituite «da ciò che risulta dalla trasformazione razionale dei fatti elementari, di idee e di immaginazioni suggestive in enunciati o attività complessi, allora, le scienze e la loro storia […] non possono che essere in conflitto» (p. 34).

Jullien si interessa poi alla definizione stessa di una teoria scientifica e questo al fine di giustificare meglio la necessità di ricorrere a un’epistemologia storica. In effetti, secondo l’autore, non si può, come avevano preteso di fare in particolare i filosofi del Circolo di Vienna, descrivere la dinamica delle scienze «come un insieme astratto e formale da cui la struttura poteva essere descritta servendosi di considerazioni logiche e formali, insiemistiche, operatorie, algoritmiche» (pp. 46-47). È precisamente in questa stessa prospettiva logico-insiemistica che Carnap escludeva dall’analisi della scienza sia le prospettive storiche che quelle sociologiche. Secondo Jullien, se si può agevolmente prescindere dalle condizioni sociologiche all’interno delle quali una teoria scientifica è stata prodotta per comprenderla, questo non è valido per la sua storia: «la sociologia ci propone il contesto della teoria e la storia ci suggerisce il testo» (p. 48). Questa tesi concorda con quella difesa da Jullien, in appendice alla sua opera, sull’esternalismo. Le ragioni ideologiche, religiose, politiche o morali sono quindi considerate dal filosofo come esterne alle teorie scientifiche, poiché non giocano un ruolo probante nei confronti del contenuto delle teorie elaborate e neanche sui loro dispositivi sperimentali.

La storia costituisce dunque per Jullien la fonte principale di analisi della scienza e questo soprattutto per tre ragioni: innanzitutto perché dei concetti come principio, anomalia oppure refutazione trovano davvero un senso e un’efficacia solo all’interno della storia delle scienze; poi perché si capisce meglio lo stato presente di una scienza e dei suoi problemi alla luce della sua storia; infine perché alcune linee di argomentazione moderne sono la ripresa di argomentazioni apparse nelle controversie scientifiche passate, come per esempio la questione dell’unificazione concettuale dello spazio e della materia. Jullien precisa poi, basandosi in particolare su Bachelard, la specificità della storia delle scienze rispetto alla storia generale: la prima, al contrario della seconda, permette di giudicare le attività umane passate, in questo caso le attività scientifiche. Questo giudizio dello storico sarebbe possibile grazie all’idea di un palese progresso delle scienze attraverso la storia: «è solamente se si pensa che il progresso esiste nelle scienze che l’epistemologia può ”giudicare”» (p. 70). Non solo capiamo meglio lo stato attuale di una scienza alla luce delle sue problematiche passate, ma la conoscenza dello stato presente di essa sembra anche uno strumento indispensabile alla comprensione dei suoi stati anteriori. La teoria della relatività generale permette anche di capire meglio l’interesse della tesi cartesiana della materia estesa, che identificava già la materia e lo spazio. Jullien non difende peraltro una concezione whiggista della storia della scienza che consisterebbe soprattutto nel fare la storia dei vincitori. Questo però non deve neanche farci cadere nell’«illusione “storicista” che ci farebbe credere che possiamo pensare oggi le controversie nelle condizioni in cui si produssero» (p. 83).

La seconda parte dell’opera consiste nel dimostrare che, nonostante l’associazione molto stretta che unisce la matematica e la fisica, non si può realizzare la fusione di questi due domini in un’unica scienza, facendo sparire per ciò stesso la loro natura distinta. Proprio come ciò che chiamiamo tecnoscienza non può eliminare la distinzione essenziale tra tecnica e scienza, come spiega Jullien in appendice al suo libro. Questa seconda parte sembra costituire una parentesi, in quanto la terza parte pare rispondere e prolungare l’impresa iniziata nella prima. In realtà essa è imprescindibile, perché il mantenimento della distinzione essenziale tra gli oggetti e le procedure della fisica e della matematica permette di giustificare un approccio epistemologico comune per la totalità delle scienze della natura, senza negare l’intensità particolare del legame tra fisica e matematica.

Jullien comincia con l’esame dei rapporti che la fisica e la matematica hanno intrattenuto a partire dall’Antichità. Fino al XVII secolo, «lo studio del mondo sensibile, la filosofia naturale, è debolmente stimolata o animata dalla matematica» (p. 116). Dopo di che «con Galileo, ma anche con Keplero, Cartesio, […] la matematica occupa […] un posto chiaramente più grande nella costituzione delle teorie e delle attività fisiche.» (p. 123). Questa matematizzazione delle scienze dei corpi materiali inanimati è accompagnata da una duratura separazione dalle scienze biologiche. Tuttavia, benché questa associazione tra la fisica e la matematica sia maggiore, la distinzione tra loro non cessa di esistere. Infatti, secondo Jullien, non si deve confondere un’articolazione forte tra questi due domini – come nella legge della caduta dei gravi enunciata da Galileo – con una fusione di questi due domini che condurrebbe all’esistenza di oggetti e di procedure fisico-matematiche.

Se secondo Cartesio la matematica ha chiaramente solo un ruolo metodologico per la filosofia e la fisica, in quanto abitua lo spirito a riconoscere la verità così come a ragionare rigorosamente, la matematica occupa, nei Principia di Newton, un posto molto più centrale potendo lasciar supporre una fusione dei due domini. Tuttavia, ancora una volta, articolazione non è fusione e «la natura dei diversi piani della teoria fisica newtoniana è chiaramente distinta» (p. 136) poiché il livello superiore e inferiore della teoria sono fisici mentre i concatenamenti e gli sviluppi dipendono della matematica. Per Leibniz, la barriera che separa la matematica dalla fisica sembra molto più netta. La prima costituisce un vasto campo di possibilità da cui la fisica può attingere, al contrario di Newton che «costringe le forme matematiche utilizzate ad essere, fin da principio, delle espressioni delle cose fisiche» (p. 144). Dunque, una divisione del lavoro tra fisica e matematica è stata stabilita e la grande efficacia di questo nuovo metodo non deve farci credere in una dissoluzione di questa distinzione. Rispetto alla sua nascita nell’Antichità, è solo da tre o quattro secoli, in sostanza, che la fisica utilizza come strumento principale del suo sviluppo la matematica.

Quanto alla matematizzazione delle scienze biologiche, rifiutate da Buffon e Diderot, si dovrà aspettare la fine del XX secolo affinché si sviluppi davvero. Tuttavia, anche se «l’uso della matematica è diventata un’evidenza per la biologia nel corso del XX secolo», ciò non toglie che la matematica, come fa con la fisica, possa unicamente costituire un mezzo che permette un progresso più ampio delle scienze biologiche. Pertanto, «ciò che separa la fisica dalle altre scienze della natura è di minor rispetto a ciò per cui si assomigliano» (p. 190). Un grande numero di punti comuni permettono un avvicinamento tra l’epistemologia delle scienze biologiche e quella dei corpi inanimati: la costituzione dei fatti scientifici, il ruolo delle anomalie, l’elaborazione delle ipotesi e delle teorie, le attività di laboratorio, ecc.

La terza parte del libro ha come obiettivo principale quello di mostrare, questa volta direttamente, ciò che possono le scienze, sia biologiche sia fisiche. Le teorie scientifiche ci hanno permesso innanzitutto di ottenere una grande quantità di conoscenze, come per esempio l’età della Terra, il suo diametro o anche l’evoluzione delle specie. Tuttavia, dobbiamo notare che queste conoscenze sono valide indipendentemente dalle teorie che ci hanno permesso di scoprirle. È per questo che «se è pertinente convalidare il progresso delle conoscenze grazie alle scienze, lo stesso non può dirsi per le teorie scientifiche stesse. Il loro progresso è infinitamente più delicato da afferrare e soggetto a contestazione.» (p. 197). Diversi schemi esistono per descrivere il progresso delle teorie scientifiche: «il progresso per accumulazione, per inclusione o incastro, per perfezionamento o per sviluppo; può anche essere pensato come ciclico o asintotico» (p. 197). Lo schema dell’incastro, che è difeso dal positivismo logico, consiste nel fatto che teorie più potenti vengono a superare e includere le precedenti. Sia Kuhn che Popper o anche Bachelard si sono opposti, ognuno a suo modo, al modello dell’incastro. Se Jullien condivide, con questi tre autori, l’idea di un progresso delle teorie scientifiche attraverso le rivoluzioni, egli difende, allo scopo tuttavia di escludere il relativismo scientifico, l’idea che una nuova teoria può sostituirne un’altra solo se è più potente. Questo è il motivo per cui, e su questo punto Jullien diverge da Kuhn, si può instaurare una commensurabilità possibile tra le teorie.

Partendo da ciò, Jullien difende insieme il carattere provvisorio e confutabile delle teorie, che per ciò stesso non sono mai vere, e il progresso delle conoscenze e teorie scientifiche. Come però si possono sostenere insieme il progresso delle conoscenze e teorie scientifiche e nello stesso tempo il fatto che queste ultime non siano mai vere? La risoluzione di questo paradosso, centrale nell’opera, si basa sull’idea, difesa anche da Kuhn, che man mano che la scienza progredisce, lungi dal farci avvicinare a una verità della natura, accresce solo la nostra ignoranza di essa. Quando l’esistenza della volta celeste che comprende il mondo fu confutata, questo permise certo un incremento delle nostre conoscenze dell’Universo, ma ciò che c’era al di là delle stelle visibili diventò una fonte notevole di ignoranza. Le scienze non hanno quindi il potere di scoprire né di dirigersi verso la verità della natura, ma forse permettono di «migliorare senza fine la qualità del dialogo che la nostra ragione intrattiene con essa» (p. 17).

Jullien approfitta del capitolo seguente per affrontare il metodo induttivo. Per Darwin, le collezioni dei minerali come quelle dei fossili vegetali e animali accumulate dai naturalisti non costituiscono per niente una scienza geologica o degli esseri viventi: «i fatti puri, non importa quanti siano, rimangono in silenzio e non forniscono teorie, spiegazione, intelligibilità.» (p. 228). Anche la scoperta di Fleming della penicillina non costituisce un elemento probante a favore del metodo induttivo. Infatti, da decenni prima di questa scoperta, i batteriologi cercavano un anticorpo che impedisse la proliferazione dei batteri e «secondo Popper, non era la prima volta che si osservava l’impianto accidentale di una muffa battericida in una coltura microbica […]. Il lampo geniale di Fleming fu di congetturare che la penicillina aveva questo ruolo» (p. 241). È solo nella misura in cui sappiamo prima ciò che i fatti bruti possono insegnarci che essi possono acquisire un senso nello sviluppo delle scienze. Inoltre, la storia delle scienze ci mostra che «gli sviluppi scientifici non sono avvenuti sul modello dell’induzione» (p. 246).

Le scienze possono, infine, essere esplicative, cioè – nel senso di Cartesio – indicare le cause dei fenomeni. La storia delle scienze però mostra «delle belle e potenti teorie che rimangono debolmente o molto debolmente esplicative» (p. 257). Così, la debole capacità esplicativa della dottrina newtoniana non fu un ostacolo alla sua ricezione e al suo successo. Così come anche la funzione, per esempio il fatto di spiegare l’esistenza dell’occhio grazie alla necessità della vista, «non è in grado di proporci un orizzonte, un limite verso il quale tenderebbero le nostre conquiste scientifiche» (p. 267), non più del principio di economia.

Questo libro termina con alcune considerazioni sulla pandemia di Covid-19. Secondo l’autore, «lo schema di sviluppo […] di questo episodio scientifico ha alcune possibilità di rimanere valido e darci alcune idee di ciò che possono e di ciò che non possono le scienze» (p. 297). La matematizzazione delle scienze, attraverso in particolare l’epidemiologia, è qui notevolmente all’opera; un grande numero di piste di trattamenti o di vaccini ha potuto mostrare il ruolo centrale dell’immaginazione dei ricercatori. Inoltre, la velocità molto più grande con cui il virus ha potuto essere sequenziato attesta i progressi spettacolari delle conoscenze scientifiche. Progressi che, anche in questo caso, non si sono sviluppati senza un incremento dell’ignoranza.

Ciò che possono le scienze è un’opera che, grazie al suo sforzo di esaustività e alla sua ambizione, è decisamente stimolante. Jullien prova infatti ad interessarsi sia alla fisica sia alla chimica, alla geologia o alla biologia, ossia alla totalità delle scienze considerate come scienze della natura. Tuttavia questa esaustività non si spinge fino alla comprensione delle scienze umane e sociali – naturalmente c’è sempre una forma di ingiustizia nel rimproverare a un libro una mancanza di esaustività. Come afferma Jullien, «l’idea di scienza esige qualche informazione che risponde, seppure incompletamente, al perché o al come della cosa di cui si tratta» (p. 23). La storia, la sociologia ma anche l’economia non cercano anche loro di fornire delle informazioni che rispondono al perché o al come dell’oggetto in questione? Non cercano anche loro di spiegare i fenomeni quand’anche questi fossero i risultati delle azioni umane? Questa domanda ci sembra tanto più legittima considerato che una parte di queste scienze ricorre sempre di più allo strumento matematico. L’autore stesso si serve di un esempio proveniente dalle scienze economiche per mostrare i limiti dell’approccio induttivo nei Big Data: «così abbiamo visto le previsioni economiche di natura (IA, BD) incapaci di vedere arrivare le grandi crisi finanziarie degli anni 2008-2009, mentre i teorici le annunciavano» (p. 269). Ciononostante, sembra che sia possibile trovare un inizio di risposta alla fine del primo capitolo. In effetti, come ricorda Jullien, benché la storia delle scienze sia caratterizzata dalle sue controversie, dei vasti quadri teoretici finiscono sempre per essere accettati, anche provvisoriamente: «è anche, secondo me, una caratteristica di ciò che possiamo chiamare scienza, cioè questa facoltà che hanno le teorie scientifiche e le controversie all’interno delle quali si sviluppano, di offrire delle vaste sintesi (ciò che Kuhn chiama la scienza normale). A contrario, disponiamo probabilmente di un buon criterio per individuare le false scienze, questi domini dove non si impone mai un punto di vista consensuale e che non conoscono mai un ritmo “normale”» (p. 41). Questo significherebbe che le scienze umane e sociali sarebbero delle false scienze in cui non si impone mai un punto di vista consensuale? Bisognerebbe dedurre una differenza tra ciò che possono le scienze della natura e ciò che possono le scienze umane e sociali? Sfortunatamente, l’autore non risponde a queste domande.

di Corentin Fève

-