Per tutta la metà del secolo scorso, la nozione di organismo è stata messa da parte al pari di un’anticaglia ottocentesca, schiacciata tra i due pilastri della Sintesi Moderna (genomica ed evoluzionismo), ma anche gravata dalle colpe della sociologia organicista, che tra le due guerre si era messa al servizio delle politiche antiliberali europee. All’inizio del nuovo millennio, tuttavia, l’organismo riappare, in polemica con il paradigma genomico-evoluzionistico e certe sue applicazioni riduzionistiche[1]. Oggi l’approccio organismico ha riguadagnato un solido ruolo esplicativo all’interno delle scienze della vita. La filosofia, da parte sua, ha talvolta recepito e interpretato questa tendenza, recuperando alcuni aspetti delle teorie moderne dell’organismo e del pensiero della complessità.

Anche alla luce del suo rinnovamento in ambito biologico, la nozione di organismo necessita oggi di una rifondazione filosofica. È questo lo sfondo di Organism-Oriented Ontology di Audronė Žukauskaitė, uscito per Edinburgh University Press nel 2023, un confronto chiaro e rigoroso con temi e autori fondamentali alla ridefinizione del concetto. L’orizzonte del libro non è semplicemente quello di un’ontologia dell’organismo, bensì di un’ontologia generale dei sistemi basata sulla nozione di organismo, in linea con le attuali filosofie del processo d’ispirazione whiteheadiana. Questa prospettiva di fondo sembra difatti corrispondere a quella di Gilbert Simondon, a cui è dedicato il capitolo d’apertura: l’ontologia deve diventare ontogenesi, lo studio del quid est deve vertere su processi caratterizzati da molteplicità e potenzialità. Processualità, molteplicità e potenzialità sono i tre cardini della Organism-Oriented Ontology, che da questo punto di vista intende rappresentare un’alternativa alla Object-Oriented Ontology e a certi aspetti del realismo speculativo.

Il punto di fuga del progetto è stabilito sin dall’inizio: una riforma dell’ontologia deve fornire strumenti per la critica del biopotere contemporaneo. Questo aspetto sta alla radice del manifesto biocentrismo che anima la proposta e del taglio interpretativo del libro, centrato su un tentativo di messa a frutto della nozione di autopoiesi e del pensiero sistemico. Žukauskaitė è alla ricerca di una forma di resistenza che non si riduca al potere liberatorio della “vita in sé”, in chiave quindi puramente anti-strutturale, ma resti sufficientemente vicina ai processi di soggettivazione – implicitamente riconosciuti come essenziali in chiave politica – attraverso il gioco della forma e della forza. In questo, la sua interpretazione resta pienamente all’interno del solco aperto da Kant in consonanza con la scienza del suo tempo – come lei stessa sembra riconoscere facendo propria la diagnosi di Yuk Hui sul «paradigma organico» moderno.

Gran parte del libro è dedicata alla ricostruzione di un’altra idea di organismo attraverso gli autori di riferimento della biofilosofia contemporanea: il canone indiscusso costituito da Simondon, Ruyer e Deleuze-Guattari, poi Damasio, Malabou, Stiegler, Yuk Hui, infine l’ipotesi Gaia e le proposte di Stengers, Latour e Haraway. La questione che riunisce queste voci così diverse, ci sembra, si gioca sul crinale tra due diverse sensibilità: quella che gravita attorno al divenire sé (autós) e quella centrata invece sul divenire altro (állos). La prima sottende il paradigma dell’autopoiesi, in cui l’accento è posto sull’avvolgersi del processo in una forma. L’autrice è molto attenta a dimostrare come la teoria dell’autopoiesi non si faccia mai portatrice delle ragioni della chiusura, della stabilità, della totalità e dell’identità: piuttosto, la coappartenenza tra chiusura (operativa) e apertura (strutturale) fornisce la chiave della costituzione dei sistemi, delle forme in cui il processo stesso consiste. «Senza questa chiusura autopoietica auto-referenziale», ricorda l’autrice, «non ci sarebbe ricorsività, e senza ricorsività non ci sarebbe reale capacità di connessione tra un organismo e il suo ambiente» (131). La vita funziona divenendo dei sé.

D’altra parte, alcuni paradigmi attribuiscono maggior peso assiologico al divenire altro da sé – o meglio altro dal sé – del processo. L’accento qui è posto sulla contingenza delle relazioni che costituiscono la forma e sulla necessità della loro costante rinegoziazione: la contingenza non è assorbita dal sistema attraverso dinamiche di ricorsività, ma resta primaria. È questo il caso della simpoiesi, nozione amplificata da Donna Haraway per concettualizzare la qualità allopoietica (ovvero produttrice di alterità) propria della vita. Žukauskaitė si chiede cosa ci sia di vero e cosa invece di meramente poetico in questo paradigma, facendo valere le ragioni di un “realismo” che trova giustificazione solo in una prospettiva prettamente politica. «Quando Gilbert, Sapp e Tauber annunciano che “siamo tutti licheni”», si domanda l’autrice, «o, come dice Haraway, “siamo humus, non umani”, fino a che punto possiamo accettare queste affermazioni? Possiamo rinunciare alla nostra individualità umana e dissolverci nel fango del compost?» (139). Quale soggettività politica ci consegna la simpoiesi?

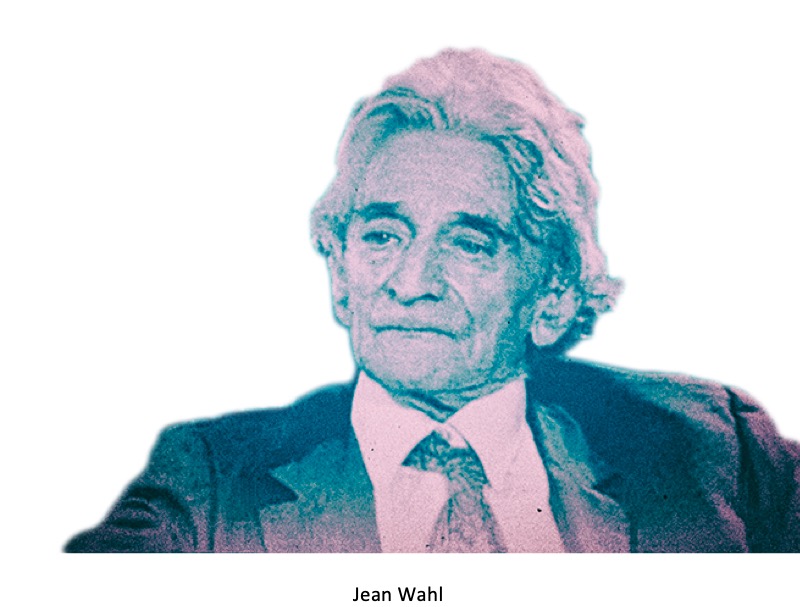

Pensatori come Simondon e Deleuze-Guattari si erano già trovati dai due lati opposti di questa questione, e ne avevano però anche dimostrato la sostanziale coappartenenza. Nel pensare dalla parte della forma la costituzione dell’autós, Simondon aveva davvero inaugurato una filosofia dei processi e non degli individui; nel pensare dalla parte della forza l’azione dell’állos, Deleuze e Guattari avevano davvero aperto un altro modo di pensare la soggettivazione. Sin dall’inizio allora una concezione post-organicista dell’organismo si vorrebbe al di là di questa dicotomia.

Pur propendendo chiaramente per il paradigma autopoietico, Žukauskaitė offre al lettore un interessante sforzo finale che sembra guardare verso il superamento di questo dualismo. La possibile soluzione è rintracciata nel concetto di «immunità», a cui Roberto Esposito ha dedicato gran parte della sua proposta filosofica. L’immunità sarebbe in grado di fornire il modello di una relazione senza sé, nella misura in cui la risposta immunitaria non è una dinamica a difesa di un’interiorità, ma una dinamica d’interfaccia e negoziazione dell’altro riconosciuto come sé. Il sistema immunitario, infatti, non può reagire a ciò che non ha già in sé come immagine e parte dell’altro. La distinzione tra sé e dell’altro è scardinata a favore della priorità assoluta della relazione; non però – ci sentiamo di aggiungere – relazione univocamente positiva, liberante e creativa, ma relazione negativa, o meglio tensiva, che mantiene ferma la differenza. È il negativo ad essere capace di positivo, non viceversa. La proposta del libro, infine, riecheggia fortemente le critiche a certe ricadute “gioiose” dello spinozismo deleuziano.

L’obiettivo dell’autrice è un’ontologia utile ad una critica reale del biopotere. La risposta contenuta nel libro oscilla tra l’«altra epistemologia» immunitaria (143) e le promesse di un paradigma autopoietico correttamente interpretato. Tali promesse, ci sembra, risuonano ancora e sempre della morale kantiana dell’autonomia e dell’autodeterminazione, anche dopo aver paradossalmente assorbito la demolizione novecentesca del soggetto. Nel puntare al superamento della dicotomia tra autós e állos, Organism-Oriented Ontology accenna a una direzione corretta e promettente, che tuttavia deve ancora riconciliare il primato del negativo con antichi sogni illuministici.

Gregorio Tenti

[1] L’articolo Embracing Complexity: Organicism for the 21st Century di Gilbert e Sarkar (2000) apre quello che Montévil, Longo e altri hanno definito “il secolo dell’organismo”.