-

-

«Ce n’est plus d’une libération universalisante que l’homme a besoin, mais d’une médiation», scriverà Gilbert Simondon nel 1958 a proposito dell’ideale enciclopedico della cibernetica, cogliendone appieno lo spirito. Questo ideale enciclopedico si accompagnava a una dichiarata volontà di rinnovamento delle categorie filosofiche e di superamento di molte dicotomie metafisiche. È il carattere spettrale e disseminato della cibernetica, il suo insistere negli interstizi dell’enciclopedia, che ci ha spinto a dedicarle questo numero con l’obiettivo di cartografare i luoghi del sapere in cui possono ravvisarsi le tracce lasciate dalla cibernetica, seguirne le piste, ricostruirne le trame, farne emergere i modi d’essere, interrogarne l’eredità e l’attualità.

«Ce n’est plus d’une libération universalisante que l’homme a besoin, mais d’une médiation», Gilbert Simondon (1958) would write, concerning the encyclopedic ideal embraced by cybernetics. This encyclopedic inspiration went hand in hand with an explicit desire for renewal of philosophical categories and with the will of overtaking metaphysics’ dichotomies. It is the spectral and disseminated character of cybernetics, its insistence in the interstices of the encyclopaedia, that has led us to devote this issue to it, with the aim of mapping the places of knowledge in which the traces left by cybernetics can be discerned, following its trails, reconstructing its plots, bringing out its modes of being, questioning its legacy and relevance.

A cura di Luca Fabbris e Alberto Giustiniano

Scarica PDF

English version

DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/18.2023

Pubblicato: marzo 2023

Indice

EDITORIALE

Luca Fabbris, Alberto Giustiniano - Cibernetica. Prospettive sul pensiero sistemico [PDF It]

I. CIBERNETICA. L'EVENTO E I SUOI ANTEFATTI

Arantzazu Saratxaga Arregi - A Reconstruction of Epistemological Foundations of Cybernetics. The First Steps in Epistemologies of Complexity [PDF En]

Marco Ferrari - La cibernetica prima della cibernetica. Filosofia, scienza e tecnica in Norbert Wiener (1914-1943) [PDF It]

Francesco Vitali Rosati - L’officina cosmica. Biosfera, organizzazione, ecologia nel pensiero pre-cibernetico russo [PDF It]

II. LE AVVENTURE DELL'INFORMAZIONE

Francesca Sunseri - “Ciberneretica” simondoniana [PDF It]

Niccolò Monti - The Unmeaning Machine. Cybernetics from Semiotics to AI [PDF En]

Luciano Boi - I diversi livelli di informazione e comunicazione nel mondo vivente e la costruzione del significato [PDF It]

III. L'USO DEI SISTEMI

Robin Asby - On The Framing of Systems and Cybernetic Models [PDF En]

Paolo Capriati - Autopoiesi dei sistemi politici: il caso Cybersyn [PDF It]

Saverio Macrì - Arte e interattività: per un’estetica dei sistemi [PDF It]

IV. OGGETTI, MACCHINE, MEDIA

Luca Fabbris - Cibernetica orientata all’oggetto. L’oggettivismo radicale di Ranulph Glanville [PDF It]

Gregorio Tenti - Tecnoplastia. Note sulla poiesi macchinica [PDF It]

Giancarlo Corsi - Sociologia dei mezzi di comunicazione. Considerazioni per una teoria generale [PDF It]

V. TESTIMONIANZE E MATERIALI

Settimo Termini - All’ombra di nuove scienze in fiore. Lo strano caso della cibernetica con uno sguardo all’Italia degli anni Sessanta [PDF It]

Il glossario del Biological Computer Laboratory [PDF It]

-

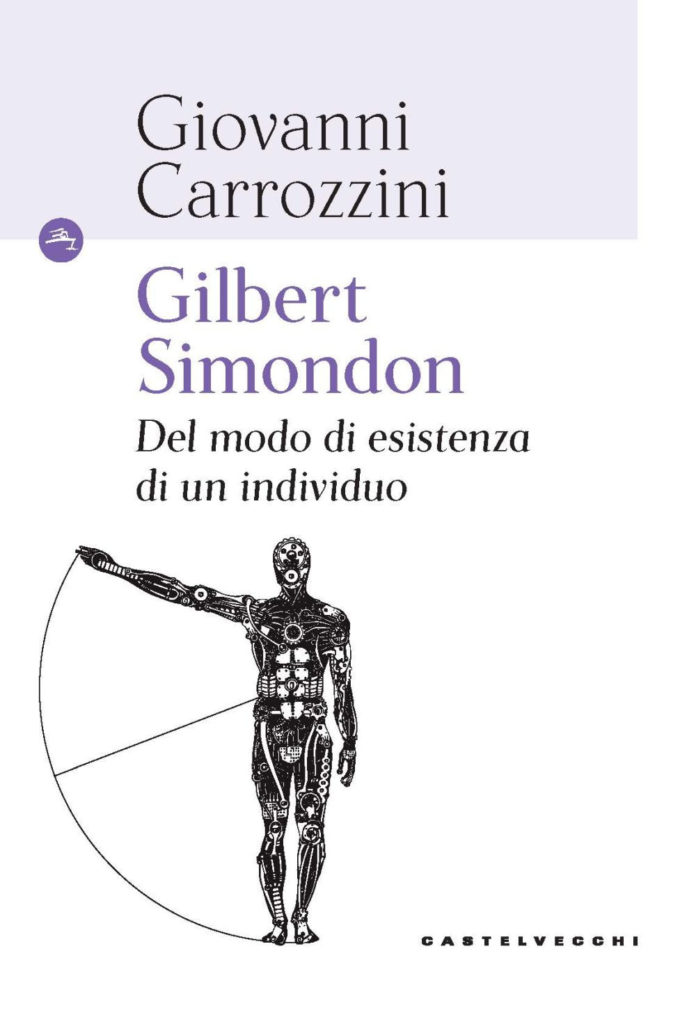

Del modo di esistenza degli oggetti tecnici

Recensioni / Ottobre 2021Del modo di esistenza degli oggetti tecnici di Gilbert Simondon, tradotto in italiano da Antonio Stefano Caridi per i tipi di Orthotes (2020), è ormai un piccolo classico. Eppure si tratta di un’opera che non ha quasi nulla del classico: popolato di tubi elettronici e motori di trazione, articolato in tre parti piuttosto disorganiche e solo di rado disposto ad aperture di senso rivelatrici, è un libro quasi contrario alla vocazione del grande saggio umanistico moderno. Quando venne pubblicato nel 1958, diede voce a un certo clima di insofferenza generale verso le Humanités: «più nessuno può vivere una vera cultura umanistica, anche volendo e avendone i mezzi materiali», scriverà qualche anno più tardi Abraham Moles (2012: 32). Simondon fa sua questa diagnosi sin dall’inizio degli anni ’50 – lui che aveva fondato un atelier di tecnologia nel liceo di provincia dove insegnava, che leggeva appassionatamente Louis de Broglie e Norbert Wiener, che studiava psicofisiologia appena uscito dalle aule di filosofia de la rue d’Ulm.

Ciò che l’umanesimo sembrava aver dimenticato è che la nozione stessa di cultura si basa sull’idea che l’uomo vive in un ambiente tecnico e macchinico. Questo dato di artificialità fondamentale del milieu umano funziona come una sorta di messa a terra di quel regno dei fini che, quando viene separato dal dominio dei mezzi, diviene apparato di conservazione dei valori. È invece proprio il regno dei mezzi a produrre umanità: ancora prima del linguaggio e del concetto, la tecnica è per l’uomo «il modo più concreto del potere di evolvere» (Simondon 2017: 266). Essa è innanzitutto potenza produttiva di senso. La nozione di senso, tuttavia, sfugge al dominio esclusivamente umano nel momento in cui si riconosce come trascendentale rispetto all’umano stesso. In altre parole, se il mezzo e la componente materiale assumono un ruolo essenziale e non semplicemente veicolare nella dinamica evolutiva, allora la dinamica riflessiva secondo cui l’uomo costituisce sé stesso raddoppiando la propria natura si rende opaca e si interrompe: il mondo non è più lo specchio dello spirito.

Del modo di esistenza degli oggetti tecnici entra subito in dialogo con l’altra grande opera di Simondon, L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e informazione. La tesi che in chiave diversa è portata avanti in entrambe le opere è che l’informazione, intesa come regime di atti disparanti generativi, è principio primo della realtà e della conoscenza umana. L’informazione è articolazione ontologica individuante che si esprime nei modi d’esistenza stessi delle forme, intese secondo il loro carattere processuale e diveniente. In Del modo di esistenza degli oggetti tecnici tale paradigma si specifica nel senso delle potenze proprie all’inorganico artificiale, l’oggetto tecnico in quanto campo di affetti ed essenza singolare. Come nota Deleuze a proposito del concetto di dispositivo, «è già molto tempo che pensatori come Spinoza o Nietzsche hanno mostrato che i modi d’esistenza dovrebbero essere pensati secondo dei criteri immanenti, secondo il loro tenore di “possibilità”, di “libertà”, di creatività, senza alcun appello a dei valori trascendenti» (Deleuze 2007: 24).

La tesi portata avanti da Simondon è che l’oggetto tecnico è stato sistematicamente trasposto sul piano di valori ad esso trascendenti. La forma tecnica è il terreno in cui si afferma la ragione strumentale tout court, in cui ogni oggetto è inteso sin da subito come strumento e privato di autonomia ontologica. Più un oggetto dipende dall’uso che l’uomo ne fa, più gli si impedisce di esplicare il proprio specifico ambito di potenze. La forma tecnica dev’essere invece compresa come un modo in cui dell’informazione è espressa; così essa si rivela parte di una vicenda che supera sia l’oggetto che il singolo soggetto utilizzatore, una vicenda di transustanziazione di immagini e essenze di utilizzazione. Ogni oggetto tecnico articola un’essenza formativa che implica un numero indeterminato di concatenamenti con il reale; perciò esso porta sempre con sé un «margine d’individuazione» e di formazione ulteriore, analogamente a ogni altra forma reale. Assumere uno sguardo immanente a questi processi, per Simondon, significa smettere di trattare gli oggetti come schiavi e intraprendere una nuova relazione di trasparenza con il mondo.

Ciò che caratterizza questo “platonismo macchinico” di Simondon è il gesto di «convocazione», per dirla con Latour, tramite cui entità ontologicamente neglette vengono infine incluse – seppur nella loro differenza specifica – nel cerchio dei protagonisti della realtà. Lo sfondo di questo gesto è un pluralismo metafisico delle potenze, suggerito dal concetto stesso di “modo di esistenza” ed esplicitato nell’idea di informazione come principio generativo dell’Essere. L’oggetto è un compito formativo, un processo in cui possiamo soltanto innestarci, per intuizione dunque, per conoscenza genetica. «Non basta, in effetti, entrare con l’operaio o lo schiavo nell’officina, o anche prendere in mano lo stampo ed azionare il tutto. Il punto di vista dell’uomo che lavora è ancora molto esteriore rispetto alla presa di forma, che è la sola cosa ad essere tecnica in sé stessa. Occorrerebbe poter entrare nello stampo con l’argilla, farsi insieme stampo ed argilla, vivere e provare la loro operazione comune per poter pensare la propria forma in sé stessa» (p. 261). A questo scopo, l’uomo non può che farsi inventore e, perlomeno in un certo senso, filosofo.

La traduzione di Antonio Stefano Caridi consegna ai lettori italiani un libro che, dopo la sua recente riscoperta, si è rivelato fondamentale per il pensiero contemporaneo. Dal punto di vista strettamente filosofico, tornare a leggere Simondon potrebbe sciogliere tanti falsi problemi intorno alla questione degli oggetti (per esempio quelli sollevati dall’ormai celebre ontologia di Graham Harman 2021). Simondon, inoltre, ci indica un modo per superare non soltanto l’antropocentrismo prometeico più manifesto, ma anche l’antropocentrismo larvato che appartiene alla spiegazione antropologica della tecnica. In tal senso Du mode d’existence rimane inservibile per quella linea – del tutto legittima entro i suoi confini – che va da Ernst Kapp a Bernard Stiegler e che vede nella tecnica un modo tutto umano per elaborare la distanza da un ambiente, ancora inteso come un universo oggettivo da cui distillare senso. Per Simondon, è invece proprio un ambiente informativo ubiquo e compenetrante a fornire il campo della continuità possibile tra umanità e tecnicità. Poche lezioni sulla tecnica risultano ancora così fertili e paradigmatiche dopo più di cinquant’anni dalla loro enunciazione.

di Gregorio Tenti

.

.

Bibliografia

Deleuze G. Che cos’è un dispositivo?, Cronopio, Napoli 2007.

Harman G. Ontologia Orientata agli Oggetti. Una nuova teoria del tutto, Carbonio editore, Milano 2021.

Moles A. Sociodinamica della cultura, a cura di G. Gamaleri, Armando, Roma 2012.

Simondon G. Cultura e tecnica, in Id., Sulla tecnica, a cura di A.S. Caridi, Orthotes, Napoli-Salerno 2017.

-

L’Universo come cinema in sé

Recensioni / Settembre 2021Ogni appassionato di cinema lo sa: quello che cerca, guardando un film, non è soltanto una fuga dal proprio quotidiano – magari attraverso l’intermediazione delle vite altrui, immaginarie o meno che siano –, ma una certa, difficilmente definibile estraneazione dal “sé”, un modo per disaderire sic et simpliciter da quel centro gravitazionale per il resto onnipresente che è il proprio stesso “io”. Ciò che insomma seduce, sino al fanatismo, nella settima arte, non è tanto o solamente la capacità di raccontare storie, ma di immettere piuttosto lo spettatore in uno svincolamento possibile dalla sua prospettiva personale, di, in altre parole, autorizzarlo per un certo tempo ad abbandonare le rive tumultuose del proprio monologo interiore in favore di una partecipazione tendenzialmente assoluta al divenire delle cose (‘cose’ di cui faranno parte, a questo punto, persino le persone rappresentate). È per questo motivo che Gilles Deleuze, proseguendo un’intuizione che era già stata prima, perlomeno, di André Bazin («Il cinema come mummia del tempo») e di Pier Paolo Pasolini («Il cinema come lingua scritta della realtà»), ha riconosciuto nel cinema la facoltà di pensare, a tutti gli effetti, e anzi di permetterci di riconoscere come lo stesso universo possa essere a sua volta pensato alla stregua di un «cinema in sé». In quei due capolavori che sono L’immagine-movimento (1983) e L’immagine-tempo (1985), il dispositivo cinematografico assurge infatti a metodo di indagine cosmologico e persino cosmogenetico, rivelando a tutti noi che il mondo è tutto fuorché un semplice tutto, dato e costituito come un «Grande Oggetto» (Roger Chambon), ma si configura piuttosto come un complesso cangiante di processi infinitamente prolungati gli uni negli altri, come uno specchio mutevole, insomma, del pensiero in atto.

È questa allora la tesi che campeggia al centro di Cosmogenesi dell’esperienza. Il campo trascendentale impersonale da Bergson a Deleuze (Mimesis 2021, pp. 314), primo e importante libro di Giulio Piatti. Pur dedicando soltanto una parte della sua indagine al cinema (pp. 217-37), questo studio permette infatti di reperire nel cuore di una certa tradizione filosofica novecentesca una tendenza sempre più precisa e acuminata a vedere nel reale la sua stessa messa in immagine e anzi a cercare in un reale liberato di ogni ipoteca antropocentrica l’origine tanto della nostra prerogativa a rappresentarci il mondo quanto della predisposizione del mondo a divenire rappresentazione, secondo un modello di intelligibilità che eleva la genesi a forma vera dell’ontologia.

Un campo trascendentale impersonale non è quindi soltanto un concetto, ma una serie generativa di (altri) concetti. Si tratta di qualcosa che Henri Bergson interpreta, sia pure non servendosi dell’espressione, come insieme di immagini in sé e per sé (immagini di niente e per nessuno), assimilandolo a una materia in cui la percezione, ricondotta al suo stadio più puro, spogliata di ogni ricordo interpretativo, sarebbe come «già scattata» nelle cose stesse (pp. 31-72). È da qui che l’esperienza propriamente soggettiva sorgerebbe, nel momento in cui un corpo vivente comincia a deflettere un movimento materiale che altrimenti si propaga senza sosta in tutte le direzioni e su tutte le superfici. Ma si tratta anche di ciò che Raymond Ruyer, contestando a sua volta Bergson, è costretto comunque a rintracciare nella stoffa della sensazione, da pensarsi come modello di ogni coscienza e dunque di ogni essere veramente unitario (dall’elettrone all’universo). Da pensarsi come, in altre parole, una superficie che, senza poter prendere le distanze lungo una qualche perpendicolare, è comunque in presa diretta su di sé, quasi che il soggetto della sensazione fosse diffuso senza velocità limite in ogni punto del suo sentire e del suo essere al contempo la sensazione che ha (pp. 160-164). Ancora, è quanto Maurice Merleau-Ponty si troverà a ipotizzare per correggere in corso d’opera la rigidezza bipolare dell’intenzionalità husserliana e riuscire a pensare un percepire che è già sempre incarnato e co-implicato con il mondo, secondo un chiastica convergente-divergenza o divergente-convergenza che spariglia una volta per tutte la correlazione lineare tra soggetto e oggetto (pp. 149-153). E, infine, sarà il piano d’immanenza che Deleuze stesso e Félix Guattari evocheranno nella loro ultima opera, Che cos’è la filosofia? (1991), come operazione archetipale che ogni filosofo deve compiere per resistere a quel caos che dissipa altrimenti ogni pensiero e che pure bisogna poter frequentare per trarne nuova linfa, sia essa filosofica, artistica o scientifica (p. 213 e ss). Lo stesso piano che il solo Deleuze aveva già identificato appunto come la prestazione più tipica del cinema (soprattutto in alcune delle sue espressioni più tipicamente anti-narrative), quale sua capacità di restituirci a una visione che, per quanto strano possa sembrare, ci fonda senza mai essere stata nostra e senza poterlo mai essere del tutto.

Il campo trascendentale impersonale altro non è, insomma, che il cinema come reale o il reale come cinema, in quanto fattore di radicamento immediato della gnoseologia nell’ontologia, del sapere nell’ente, della ricerca nel mondo. La peculiarità di un trascendentale desoggettivizzato consiste infatti nel mettere in comunicazione, rivelandone l’irriducibile simmetria, il fulcro centripeto della conoscenza con quello centrifugo, vale a dire, nel mostrare come il presupposto di ogni apprensione conoscitiva sia anche il terminus ad quem ultimo della stessa.

Persino nei nostri traffici meno teorici, non possiamo fare a meno infatti di basarci su una cieca «credenza» nel reale che nessuno meglio di Deleuze ha saputo tematizzare, una credenza che la dialettica altrimenti interminabile di «comprensione» e «incontro», declinata in termini fenomenologici da Jean Hyppolite nel corso di un convegno Husserl delle 1957 a Royaumont (p. 155 e ss.), impone di ricollocare appunto sullo sfondo di un campo trascendentale a-soggettivo. È questa credenza che il nome di “trascendentale” significa, in ultima istanza, e che un certo gesto filosofico converte in questione esplicita, conferendogli per l’appunto lo statuto di un’implicatura a doppio senso tra pensiero ed essere, tra conoscenza e mondo, tra logica ed esistenza. Cosa altro sta ad indicare, infatti, la questione posta da Kant circa la legittimità dei giudizi sintetici a priori se non lo sforzo di un pensiero che, legiferando in maniera necessaria e universale su una materia interna al suo medesimo operare, costituisce nondimeno un incremento effettivo di conoscenza? Che cosa sta a segnalare, appunto, quest’intreccio se non la possibilità per il pensiero di toccare l’essere almeno quanto si lascia toccare da esso, restando in se stesso? Sia pure in maniera ancora insufficiente, perché troppo ancorata allo stampo dell’empiria (sostanzialmente, della coscienza), il pensatore di Könisberg ha proiettato comunque la conoscenza al di sopra di sé, nell’incrocio in cui il suo guardare si costella insieme al suo fare e in cui non si dà più alcun altro reale oltre un differire da sé intrinsecamente «autopoietico» (così lo definisce efficacemente Piatti).

Henri Bergson A parte allora la sibillina previsione foucaultiana circa l’avvenire del suo pensiero (che avrebbe dovuto informare di sé il XXI secolo), c’è forse un motivo poco avvertito all’origine dell’interesse con il quale la filosofia del presente continua, con un grado di ossessività altrimenti incomprensibile, a rivolgersi all’opera di Deleuze. La sua riflessione non si limita infatti a proporre un’ontologia tra le altre, fondata magari sul ruolo auto-costitutivo della differenza e/o su quello sovversivo dei divenire (con Guattari), ma conferisce alla stessa esigenza filosofica di totalizzazione dell’esperienza la sua ultima giustificazione. Deleuze, in altre parole, è il filosofo che più di ogni altro ha fatto della necessità in quanto tale di filosofare l’architrave della propria concezione del reale, rendendo così particolarmente arduo, ai suoi successori, proseguire su questa strada senza rendergli un ripetuto omaggio. C’è insomma una sorta di esplosione proiettiva, nella sua opera, che, per quanto per lo più non vista, ne fa uno dei luoghi in cui la filosofia, pur conservandosi del tutto realista, si ritrova comunque a contemplare la propria immagine, a vedersi insomma nel mondo come la superficie cangiante nella quale prende forma ogni realtà. La sua insistenza sulla scaturigine esternalista del desiderio di filosofia, come riposta a una sollecitazione che costringe letteralmente a pensare, è a tale proposito sintomatica: ne va della stessa situazione in cui si ritrova ciascun filosofo, quando sperimenta l’azione di un appello incessante di cui non coglie mai del tutto il senso, a meno che non ne faccia la cifra decisiva del reale stesso. Si capisce dunque il tenore quasi ossimorico di molte delle nozioni capitali della sua concezione. “Empirismo trascendentale”, “piano di immanenza”, “sintesi disgiuntiva”, solo per prendere tre esempi tra gli altri, realizzano una sorta di fusione a freddo di quanto per natura sarebbe dovuto rimanere separato: l’a posteriori e l’a priori, il liscio e lo striato, l’unario e il molteplice, ritrovando così nella “cosa stessa” la logica che anima da sempre la sua ricerca in-finita.

Per quanto si tratti infatti di una locuzione di Jean-Paul Sartre, escogitata in La trascendenza dell’ego (1936) per distanziarsi dalla piegatura egologica presa dalla fenomenologia husserliana, il “campo trascendentale impersonale” assume subito la portata di una meta-questione, atta a dare forma al gesto filosofico in quanto non si distingue più dal suo correlato paradossale. Nella prefazione, Rocco Ronchi la definisce appunto, con un’espressione di Arthur O. Lovejoy, un’«idea-unità» (p. 9), nozione distinta tanto dal singolo concetto, quanto dal principio generale, proprio dal fatto di avere una «carriera» (p. 10), un cursus specifico attraverso i pensieri di coloro che in modi sempre eterogenei pure vi si richiamano. Questo correlato non ha perciò più nulla dell’oggetto contrapposto a un osservatore, né tantomeno del soggetto che si ripiega su di sé per guardarsi guardare il mondo, come avviene per lo più in ambito fenomenologico, ma si presenta piuttosto sotto la forma di un mondo che si vede e che si costituisce mentre si vede, senza avere però mai alcun centro privilegiato da cui accedere a questa ‘visione’ che non sia il proprio stesso esistere. Leggendolo, assistiamo insomma a una lunga e sempre più decisa emersione di questa istanza teorica attraverso un corteo di filosofi che, nel corso del Novecento, si sono chiesti che cosa rendesse effettivamente possibile l’incontro conoscitivo, non più assimilabile semplicemente, dopo la débâcle kantiana della metafisica, alla forma paradigmatica di una relazione tra poli numericamente distinti e ontologicamente difformi (il soggetto e l’oggetto, la rappresentazione e la cosa, l’archetipo e il simulacro). Ne va insomma della stessa questione, come l’Autore si premura di sottolineare (pp. 288-9), sollevata da Menone, nel dialogo eponimo di Platone e che un Socrate stupefatto riassume con queste parole: «non è possibile per l’uomo ricercare né ciò che sa [perché lo sa già] né ciò che non sa [perché non saprebbe come riconoscerlo]!» (Men., 81a). In questa celebre aporia si profila un dubbio che, se spinto alle sue conseguenze più radicali, fa tremare non soltanto i polsi dei filosofi, in quanto disconnette per sempre ricerca e sapere, ma anche le fondamenta del nostro commercio quotidiano con il mondo.

L’ontologizzazione del Filosofico (con la maiuscola a capolettera) da parte della filosofia medesima è allora il vero oggetto della trattazione di Piatti. Il percorso proposto in queste pagine, nella sua ricchezza di riferimenti, è insomma una meditazione reiterata sull’inclinazione del pensiero a fare corpo con il suo altro – l’essere – e a ritrovarsi quindi nel proprio altro in forza della sua essenziale estraneità. Si badi, infatti, sotto il nome iper-tecnico di «campo trascendentale impersonale» non si intende qualcosa di adeguabile o di avvicinabile attraverso un movimento che lo supponga esistente al di là di sé. L’esperienza si rivela nella sua fattura cosmogenetica, e quindi non più come l’attributo di un qualche genere di soggettività, soltanto nel momento in cui si mostra nella sua natura pressoché artificiale, nel suo essere il prodotto di una genesi pre-individuale che la pone insieme, simultaneamente, a tutti i suoi altri prodotti (in senso stretto individuali e persino personali). L’effettuarsi dell’esperienza rimane lo stesso, che lo si trovi dal lato del soggetto o da quello dell’oggetto.

L’enunciato chiave della prospettiva di Piatti è perciò il seguente: «L’esibizione delle strutture cosmogenetiche del reale coincide insomma con la costruzione stessa del mondo che si abita» (p. 286). Questo enunciato ha infatti un’implicazione cruciale: esso stabilisce una corrispondenza tra il metodo filosofico e quello scientifico che ci permette di aggirare molte delle difficoltà che affliggono ancora il dibattito speculativo contemporaneo, caratterizzato spesso da una certa, residuale diffidenza nei confronti della scienza o da una simmetrica resa totale nei suoi confronti. Tale enunciato, in altre parole, si pone come il titolo di un programma filosofico che trova la propria scientificità, si parva licet, nel suo prestarsi a una in-finita serie di riformulazioni, ogni volta più approfondite. Il «costruzionismo» di questa concezione fa tutt’uno allora con il carattere a sua volta costruttivo del dispositivo discorsivo scientifico, il quale riconosce nel reale soltanto ciò che può ri-produrre grazie agli apparati formali e materiali delle tecnologie matematiche e sperimentali di cui si dota. Esso si identifica insomma con il non plus ultra del «naturalismo» (p. 287), ovvero, con la sostanza mutevole di una natura non-umana accessibile solo trasformandola. Ecco dunque che la ricognizione condotta da Piatti ci porta su una soglia critica con la quale la filosofia stessa ha da confrontarsi oggi, se non vuole rinunciare al suo compito propulsivo non tanto di scientia scientiarum (ruolo intenibile per tanti motivi) ma, si potrebbe dire, di tecnica delle tecniche, nella loro insindacabile e indispensabile pluralità.

Al di là della maggiore o minore confidenza che si può avere con il dibattito che il libro ricostruisce accuratamente – transitando anche attraverso l’ampia diatriba sulle aporie dell’intenzionalità fenomenologica dipanatasi tra gli anni ‘20 e gli anni ‘50 dello scorso secolo e le traversie del bergsonismo riletto da Vladimir Jankélévicth, Georges Canguilhem, Gilbert Simondon, Bento Prado Jr. e Victor Goldschmidt –, la questione in ballo è quindi immediatamente tangibile. Si sta parlando di vita – cos’altro dovrebbe essere infatti una tecnica delle tecniche? –, una vita da intendersi tanto in termini esistenziali che biologici, a questa altezza inscindibili. Si sta concependo una vita, in breve, che si concreta in una operazione sempre fallita eppure mai veramente evacuata come impossibile, una vita risolta in un tentativo di essere qualcosa di definito, e al limite di definitivo, coincidente però a sua volta con la propria costante messa in questione e quindi con la sua costante trasmutazione. Il vitalismo ostinatamente rivendicato da Deleuze (p. 240 e ss.) è in questo senso oltremodo rivelativo.

Gilles Deleuze La messa a fuoco del virtuale, nella vicenda allestita da Piatti, assume perciò un valore emblematico, capace di portare alla luce l’agentività stessa del Filosofico e della vita in generale. Il «ricordo puro» di cui parla Bergson in Materia e memoria (1896) e al quale non attribuisce nessuna efficacia determinata, se non quella di un’ipotesi teorica simmetrica a quella altrettanto «di diritto» della percezione pura, si rivela, nel prosieguo dei riarrangiamenti che subisce arrivando nelle mani di Deleuze, dotato di una sua specifica operosità, riconducibile al tentativo di fondare un’esperienza propriamente filosofica, distinta da tutte le altre esperienze di cui la nostra specie è capace. Un’esperienza che ha come sua cifra paradigmatica una certa auto-progressione, un lento procedere non verso qualcosa d’altro, ma verso se stessa, nel suo restare comunque parzialmente opaca al proprio medesimo sapere (come accade d’altronde a tutte le altre nostre attività, almeno sin quando non se ne fa carico, appunto, la filosofia). Un’esperienza che ci rivela inerenti, insomma, al cosmo in quanto è una genesi e non uno stato di cose, più o meno articolato che sia. Ecco perché Piatti, con sottile quanto significativa decisione, insiste col chiamare l’insieme delle immagini bergsoniano un «sistema» (p. 32) delle immagini. Il “sistema” (dal greco synistemi, “raccolgo”) è l’elemento elettivo dell’esperienza filosofante, in quanto resta al di qua (o al di là) di se stessa, nel mentre che ne ricava sempre ulteriori prospezioni. Il virtuale si mostra insomma quale statuto della filosofia, in quanto non riesce mai del tutto nel compito al quale non può comunque rinunciare: istruire un sistema in cui tutte le altre esperienze possano tenere e fare uno. Un’esperienza delle esperienze, insomma, che le raccordi lasciandole essere per quello che sono (e per quello che stanno diventando, soprattutto). In tal senso, le analisi di Piatti sono rilevanti anche nella misura in cui riconoscono una sorta di andamento a soffietto che contraddistingue tanto la metafisica di Bergson, quanto quella dei suoi variegati prosecutori, e che scandisce la stessa forma dinamica dell’universo come cinema in sé. Questo andirivieni conservativo e cumulativo tra presupposto e risultato, tra premessa e conclusione, dà la misura dell’estendersi delle considerazioni bergsoniane da un nucleo soggettivo-interiore (nel Saggio sui dati immediati della coscienza, del 1889) a uno sempre più apertamente cosmologico-evolutivo [in L’evoluzione creatrice e Durata e simultaneità, innanzitutto, (1907, 1922)], con un procedere che mima di fatto la vitalità dello stesso campo trascendentale impersonale. L’archetipo diventa qui simulacro del suo simulacro almeno quanto l’inverso e l’immagine si sutura infine senza scarti al suo referente. È così che viene in chiaro insomma la forma logica della progressività filosofica, manifesta soltanto allo sguardo di chi, con ritrovata consapevolezza del proprio mestiere, non si limita a guardarsi guardare, ma si si impegna a «vedersi vedersi» (Paul Valéry). Di colui, in breve, che tenta di cogliere non solamente il mondo nello specchio della sua apprensione soggettiva, ma come immagine cangiante della medesima dislocazione di sé che è necessario compiere per reperirsi nel mondo, quale essere già da sempre immerso in esso. Per dire la cosa altrimenti, che si scopre quale effetto di un’auto-differenziazione che coincide immediatamente con il divenire delle cose, quali che siano, e che le mette in comunicazione, senza alcun grado gerarchizzato o stratificato di partecipazione, con un principio sempre anche immanente a ciascuna di esse. Donde le splendide osservazioni riservate al processo di cristallizzazione (p. 250 e ss.), come modello di qualsivoglia genesi.

Allo stesso modo in cui è allora possibile leggere nella fisica relativistica un colpo di sonda nelle condizioni di osservabilità empirica del reale (fissate una volta per tutte dal valore-limite della velocità della luce) e nella meccanica quantistica un’insorgenza di quelle relative alla spiegazione scientifica in generale (come ha notato di recente Sergio Benvenuto su Philosophy Kitchen, identificandole nei paradossi della localizzazione che caratterizzano quella disciplina), così è possibile rintracciare nella direttrice di pensiero ripercorsa da Piatti un chiarimento sempre più dirimente di che cosa significa pensare e di come il pensiero non pensi mai altro che se stesso, pensando anche sempre qualcosa di altro da sé. È qui che il filosofo, guardandosi allo specchio, raggiunge il mondo stesso, esce fuori di sé e si confonde con la polvere di stelle di cui è fatto (il) tutto. Per provare quindi a rispondere a Menone, secondo questo impianto teorico, si dovrebbe dire che si cerca sempre quello che non si sa, ma solo perché si crede, si crede solamente, di saperlo già.

Ora, l’uso della scienza da parte della filosofia avviene quasi sempre sul crinale malfermo delle difficoltà incontrate dalla prima. Non è in forza delle convergenze tematiche oggettive tra funzioni scientifiche e concetti filosofici che il filosofo è chiamato a sua volta a dare una sistematizzazione di risultati per altro tra loro non necessariamente (e anzi, necessariamente non) comunicanti, ma grazie appunto alle scuciture, alle esitazioni e alle impasse che caratterizzano e forse caratterizzeranno per sempre il discorso scientifico. Il filosofo ha insomma l’ambizione di ‘curare’, per dir così, l’esperienza efficace della scienza dalla sua pur inevitabile dispersione, di farne il punto di partenza di una qualche sintesi integrale, in cui ci si possa riconoscere anche il famigerato “senso comune”.

Non è vero però l’inverso. Lo scienziato ha sì bisogno di filosofia, ma, come è stato notato per esempio da Canguilhem, non alla stregua di un ausilio finalizzato alla contestualizzazione metafisica delle proprie asserzioni. È piuttosto nella funzione di un’ideologia da scardinare, di un sistema di credenze da far saltare, che la filosofia interviene all’interno del lavorio continuativo dei saperi positivi; è come errore da emendare, insomma, che il palinsesto teorico volto alla “totalizzazione dell’esperienza” può funzionare fruttuosamente nel procedimento della ricerca scientifica, pronta a istruirsi nello spazio vuoto (nello spazio svuotato) lasciato dal primo. Anzi, quando ci si serve di ritrovati filosofici in ambito scientifico si corre spesso il rischio di dogmatizzare inutilmente quanto invece fa la forza dell’impresa scientifica moderna – la sua fallibilità esibita senza vergogna e il suo tenore auto-critico organizzato tecnologicamente e collettivamente. La scienza pretende insomma di curare a sua volta l’intelletto umano dalla sua peraltro irresistibile tendenza alla totalizzazione. A meno che, con una piroetta meta-filosofica degna di un acrobata del pensiero, il filosofo non si chieda che cosa rende concretamente possibile la sua stessa pratica e faccia persino di questa domanda, portando la propria vocazione riflessiva al suo punto critico, l’oggetto privilegiato e inesauribile della propria interrogazione. A meno che, insomma, il filosofo non arrivi a lambire direttamente il cuore della pratica che lo riguarda, cuore isomorfo, nel suo chiedere conto della possibilità medesima del filosofare, alle virtù della scienza in senso stretto, perché esposto, infine, a un continuo e felice fallimento.

Per quanto allora non si fondi su un confronto circostanziato con i risultati scientifici della contemporaneità, il lavoro di Piatti fornisce una perlustrazione preziosa tanto da un punto di vista metafisico quanto, a ben vedere, da uno epistemologico e, quindi, meta-filosofico. È infatti in questo nodo – in questo sovrapporsi vertiginoso di immagine e reale o di interrogazione e genesi – che scienza e filosofia si incontrano a loro volta, alla luce, reciprocamente, delle loro insufficienze e dunque del loro (de-)completarsi, per così dire, a vicenda. Tanto il filosofo che lo scienziato scoprono qui di aver a che fare con uno sfondo fungente di processi che li travalica, insediandoli però nella loro postura interrogativa, istituendoli anzi come interrogazione continuata che il mondo opera su se medesimo. L’universo come cinema in sé appare insomma in forma di una domanda che le cose pongono a se stesse, incessantamente (donde la deleuziana attribuzione di statuto del reale al «problematico» in quanto tale). La nostra credenza inossidabile nel reale può perciò coincidere infine con la sua incessante ri-costruzione e la cura scientifica dalla totalità diventare la stessa cosa della cura filosofica dalla disseminazione.di Daniele Poccia

zione ridisegnata da Wiesing, il trittico soggetto/oggetto/percezione si riconfigura, portando in primo piano la percezione come suo centro propulsore, in maniera non dissimile da quanto portato avanti, in un altro contesto, da Gilbert Simondon prima e da Bernard Stiegler oggi: nel passaggio all’individuazione non bisogna concentrarsi né sull’origine né sul termine, ma sul processo trasduttivo e relazionale in grado di articolare i due momenti. Al di qua della sclerotizzazione tra un soggettivismo autoreferenziale e un oggettivismo semplicistico, Simondon, Stiegler e Wiesing, in modi ovviamente differenti, propongono uno sguardo “terzo”, bergsonianamente orientato sui movimenti che riconfigurano le essenze statiche in poli di un processo.

zione ridisegnata da Wiesing, il trittico soggetto/oggetto/percezione si riconfigura, portando in primo piano la percezione come suo centro propulsore, in maniera non dissimile da quanto portato avanti, in un altro contesto, da Gilbert Simondon prima e da Bernard Stiegler oggi: nel passaggio all’individuazione non bisogna concentrarsi né sull’origine né sul termine, ma sul processo trasduttivo e relazionale in grado di articolare i due momenti. Al di qua della sclerotizzazione tra un soggettivismo autoreferenziale e un oggettivismo semplicistico, Simondon, Stiegler e Wiesing, in modi ovviamente differenti, propongono uno sguardo “terzo”, bergsonianamente orientato sui movimenti che riconfigurano le essenze statiche in poli di un processo.