-

Sul razzismo di Fabio Ciracì

Recensioni / Dicembre 2024Non sono prigioniero della Storia. Non devo ricercarvi il senso del mio destino. Devo ricordarmi in ogni momento che il vero e proprio salto consiste nell’introdurre l’invenzione nell’esistenza. (F. Fanon, Pelle nera, maschere bianche) [1]

....

L’attualità di Sul razzismo. Strutture logiche e paradigmi storico-filosofici di Fabio Ciracì è, per limitarsi a un aggettivo, disturbante. Non che l’attualità di per sé sia un criterio per misurare la tenuta filosofica di una proposta teorica, ma in questo caso colpisce il fatto che la fucina di ideazione e lavorazione del volume, ossia la constatazione della legittimazione di fatto e di diritto della violenza xenofoba in seguito al risultato delle elezioni politiche americane del 2016 si ritrovi pressocché identica a se stessa otto anni dopo, e che il libro venga dato alle stampe mentre Trump e la destra conservatrice si confermano ai vertici del potere.

Assistiamo oggi al trionfo di quell’incubatrice ideologica all’interno della quale l’uso massiccio di un linguaggio esplicitamente xenofobo irrobustisce le proprie gambe fino ad abbandonare il nido, pericoloso ma apparentemente circoscritto, della retorica politica, nell’attesa della prossima Charlottesville e del prossimo Georges Floyd. Se la sensazione di déjà-vu si accompagna inevitabilmente a un certo modo di indugiare nello sconforto, l’analisi di Ciracì non autorizza ad attardarsi sul territorio arido dell’autocommiserazione, ma avanza ponendo la questione intorno alle ragioni profonde della rinnovata riuscita di un clamoroso Trump-l’œil. Sul piano speculativo, egli non ritiene più sufficiente nemmeno impegnarsi nel mostrare, con clamore o con pacatezza, come scriveva Fanon, che «ci sono troppi imbecilli su questa terra» [2]; piuttosto, occorre fare un passo indietro, guadagnando così quella distanza filosofico-ermeneutica grazie alla quale il fragore dell’incrocio tra spade si attenua, permettendo alle strutture logico-concettuali dalle quali il conflitto trae alimento di emergere nei propri tratti costitutivi. La presa di discorso all’interno di questo spazio ha una intenzione molto chiara, che può essere espressa con le parole di Machiavelli: «voi piangerete anchora, et sanza fructo, se non vi mutate di opinione; perché io vi dico che la Fortuna non muta sententia, dove non si muta ordine; né e cieli vogliono o possono sostenere una cosa che voglia ruinare ad ogni modo» [3]. L’orizzonte di riferimento è quindi – e non potrebbe essere diversamente – quello etico: la proposta sulla quale si apre e conclude il volume è il dischiudersi di una «etica solidaristica» (p. 404), cantiere di lavoro di oggi per l’avvenire. Per tenere insieme queste due dimensioni senza cadere nella forma sclerotizzata del manuale o del breviario, Ciracì si situa con decisione nel solco metodologico della teoria critica. Ben radicato nella storia materiale delle idee, l’autore si impegna nel sovraesporre, come in una camera oscura, il passaggio del razzismo da visione del mondo a ideologia, fino a fare emergere gli strumenti categoriali scomodati nel processo di razionalizzazione sistematica della discriminazione, il cui fine «è fissare posizioni di privilegio – rispetto alla gestione e l’allocazione delle risorse disponibili o allo status di riconoscimento sociale – di una certa classe di individui all’interno della società, a discapito di individui subalterni» (pp. 20-21). Dopo aver specificato che le pulsioni identitarie e gli istinti aggressivi su cui il razzismo fa leva sono precategoriali, e non coincidono quindi con i valori morali che le costruzioni culturali associano loro, Ciracì fa emergere un elemento fondamentale del discorso razzista, che ritorna come un Leitmotiv lungo le due macro sezioni del volume: la sua legittimazione passa attraverso la costruzione dell’altro. Questo esercizio creativo del razzismo si è affinato nel tempo: da un modo ingenuo e rudimentale di sfruttamento della paura in funzione xenofoba a elaborate pretese ontologico-ritrattistiche (si pensi all’hitleriano «Wer Jude ist, das bestimme ich»). La complessità del fenomeno costringe a procedere lungo un doppio binario: se la prima parte del volume si interroga sugli strumenti categoriali che definiscono il razzismo, come essenza, identità, alterità, purezza, parallelismo fisico-psichico, deumanizzazione e tradizione dell’odio, nonché su quelle due categorie storico-ermeneutiche che sono l’evoluzione e la degenerazione, la seconda parte si concentra sui profili storico-filosofici dell’alterità, dallo xénos greco al mito del buon selvaggio, attraverso i quali emerge la genealogia del concetto di razza. Questo lavoro di scavo permette una interrogazione stratificata dei paradigmi interpretativi del fenomeno razziale, come il colore della pelle, la purezza del sangue, il tema del suolo natìo, le caratteristiche fisiche teorizzate dalla fisiognomica e della frenologia, fino ad arrivare all’iperrazzismo. Attraverso questa griglia complessa è possibile mettere in tensione le specificità delle diverse forme storiche del razzismo (religioso, fenotipico, naturalistico, ariano, nero, sovranista, …) su un ordito di invarianza. E se a definizione univoca non corrisponde un oggetto molare, bensì una realtà molecolare, l’assalto frontale monodirezionato come strategia d’attacco deve cedere il posto a una forma di guerriglia organizzata. Attraverso incursioni mirate, Ciracì mostra come dietro a ogni supposto ritratto si celi una maldestra caricatura, inevitabilmente contraddittoria. Per quanto possa suonare anti-intuitivo infatti, il tema del mascheramento fa parte sin dalla grecità del discorso intorno allo straniero, e può forse fornire una traccia di lettura non del tutto oziosa per attraversare alcuni passaggi di Sul razzismo. Il suo contraltare teorico, ossia la più immediata capacità di riconoscere “a occhio nudo” il diverso, potrebbe allora essere pensato non come il momento in cui la maschera cade, ma al contrario come il portato fondamentale della maschera stessa. Ma procediamo per punti. Scrive Ciracì in apertura alla seconda sezione del volume:

Xénos è anche la maschera ritrovata in mare da alcuni pescatori dell’isola di Lesbo, interpretata come epifania proprio di Dioniso. Quindi, il dio delle maschere è il dio straniero (tracio) perché, coprendosi il volto, non può essere identificato, rimane celato. La maschera però è sia lo strumento che copre il vero volto, per proteggerlo, sia l’immagine che rivela il personaggio, dal latino persona, ovvero la maschera attoriale, che porta con sé un universo simbolico e identitario complesso, il tramite della relazione sociale. (p. 152)

La maschera è dunque un modo dell’ambiguità tra nascondimento e svelamento, e non necessariamente un correlato del pensiero dell’essenzializzazione, ossia di quel binarismo teorico-psicologico che Ciracì aggredisce in ogni pagina del volume. Ora, la peculiarità di questo strumento teorico è che non appena la maschera viene appiattita lungo una delle due direzioni perde, insieme alla sua capacità di mettere in sospeso, il proprio potenziale critico, e cade a servizio dell’ideologia. Per questa ragione il suo utilizzo fa gioco e controgioco al discorso razzista, e se da una parte lo afferma e lo rinforza, dall’altro gli sottrae terreno. La razza, «simulacro di un’essenza, un feticcio ideologico […] deve per definizione essere immutabile e pura» (p. 95), e può esprimersi direttamente sul corpo del soggetto (colore della pelle, naso aquilino, labbra sporgenti, bozzi sul cranio, occhi bovini, mostruosità di sorta), oppure manifestarsi nel suo comportamento intellettivo-morale (esseri incolti, grado zero della civilizzazione, criminali e figure paradigmatiche dell’immoralità, viziosi, parassiti della società). Ad ogni incrocio tra questi due piani si trova una maschera, fissa e necessaria, con pretese ontologiche: la sensazione che si ha è allora quella di procedere lungo una galleria fotografica, alle cui pareti sono affisse caricature e bozzetti che si spacciano per ritratti, un museo di feticci ideologici le cui specificità traggono le mosse, di volta in volta, dalla contingenza storica. Sul crinale della corrispondenza biunivoca tra interiorità e fattezze estetiche troviamo il primato del “colpo d’occhio”, che può essere più o meno specialistico, e che è il grado zero della maschera: il corpo disarmonico o brutto, il volto segnato come quello di Caino, il razzismo della pelle e le categorie fisiognomiche più elementari fino alla silhouette di Lavater, passando per le tassonomie naturaliste, sono alla portata di tutti, mentre l’indice cefalico di André Retzius o le dimensioni del cranio descritte da Blumenbach hanno bisogno di strumenti tecnici di misurazione. Ma se la pelle nera è «una sorta di stigma visibile del male» (p. 171), occorre anche correggere la storia laddove rischia di smentire la coincidenza tra caratteristiche fisiche e qualità morali. Tra i diversi casi di manipolazione storica affrontati da Ciracì, tra cui Winckelmann che, lavando via dalle statue greche gli ultimi residui di colore, «inventa, con l’olio di gomito delle brave massaie, la classicità bianca e abbagliante che ammiriamo oggi nelle collezioni d’arte di tutto il mondo» [4], vale senz’altro la pena ricordare la lattizzazione di Sant’Agostino, di colore nelle rappresentazioni del XIV secolo, ma sbiancato mille anni dopo la sua nascita per assurgere a padre della chiesa cattolica occidentale. Maschere bianche, insomma. Ma la maschera è anche un rischio per il razzista, che prova a difendersi con argomenti come la «purezza del sangue» (p. 171). Preoccupazione di Ferdinando II d’Aragona e di Isabella di Castiglia era infatti che la conversione degli ebrei al cattolicesimo potesse essere una conversione “di facciata”, una maschera da aggirare attraverso il riferimento del decreto del 1492 alla purezza del sangue. In questi casi al razzista non basta allora il colpo d’occhio, egli deve scovare, ricercare, farsi più astuto dell’infido che rincorre, mappare, rintracciare le coordinate che inchiodano il subalterno al proprio stato. Lungo l’asse dello svelamento un esempio particolarmente interessante che Ciracì affronta in questo volume è il fenomeno dell’iperrazzismo, dunque di un razzismo in cui al criterio genetico fenotipicamente espresso occorre aggiungere un principio di selezione territoriale. Se la vitalità di un conquistador nato in terra straniera era già ritenuta inferiore a quella di un figlio della corona nato in Spagna, questo principio ritorna nel Blut und Boden ariano e nel razzismo antisemita di Julius Evola. La questione non è pacifica perché, come Ciracì non manca di sottolineare, il cosiddetto principio di Anteo mal si coniuga alla Machtpolitik, perché la terra conquistata è e rimane straniera, inadatta ad alimentare le forze vitali dei non autoctoni. È a questa altezza che Ciracì infligge un colpo teorico di un certo spessore:

Il confine di questa posizione è il limite negativo del concetto di razza, ovvero il pericolo del meticciato, che può giungere all’ideazione di una non-razza, come l’ebreo di Evola che sfugge finanche alla classificazione razziale altrui. Da qui si evince l’arbitrarietà della definizione di altro e la sua strumentalità politica e sociale. E anche la capacità del potere di soggettivizzare i sottomessi e i subalterni. (p. 306)

Fuori dall’essenzialismo, l’altro si riappropria della propria dimensione ambigua e inafferrabile, riafferma quel connotato già presente nello xénos greco e antagonista alla logica razzista, permettendo a sua volta a quell’io che lo definisce come altro da sé di strapparsi di dosso le effigie del binarismo identitario. In conclusione al volume, Ciracì prende posizione all’interno del dibattito contemporaneo sull’antirazzismo: se l’antirazzismo è, con Traverso, una battaglia per la memoria, occorre interrogare la cancel cultur come pratica per non cadere nel rischio di farne l’ultima maschera del razzismo:

Si tratta […] di operare una risignificazione culturale, un processo di destrutturazione del potere: decolonizzare la storia. Tale processo non ha solo una pars destruens, ma anche una pars construens, ovvero una riappropriazione di un passato obliterato dal potere (pp. 388-389).

L’invito di Ciracì è allora a risemantizzare, ovvero a ricollocare il significato del fatto storico, e di conseguenza dei modi in cui se ne preserva la memoria, all’interno di un contesto culturale e sociale. Si tratta di una vera e propria ritenzione terziaria, il cui esempio preso qui in esame è la risposta di Banksy alla proposta di reinserire la statua di Edward Colston, commerciante di schiavi nella rotta atlantica, sul suo piedistallo in un parco di Bristol, dopo che i manifestanti antirazzisti l’hanno abbattuta nel 2020. La proposta dell’artista è quella di rimettere la statua al suo posto, aggiungendo però alla sua prima versione il ricordo della sua contestazione: l’aggiunta dei manifestanti a grandezza reale che, armati di corde, la trascinano giù, potrebbe allora rappresentare una scelta percorribile a difesa di una pluralità di senso. La risemantizzazione auspicata da Ciracì non lascia indenne il diritto: allo stesso modo occorre, per il filosofo, riformulare l’articolo 3 della Costituzione italiana, nel quale compare l’espressione “razza”. Coerentemente a quanto espresso, non si tratta di elidere il termine, ma di scardinare il vocabolario essenzialista al quale ammicca, per farla finita, una volta per tutte, con il dog-whistling e con ogni forma di compiacenza al razzismo.

Emilia Marra

[1] F. Fanon, Pelle nera, maschere bianche, tr. it. di S. Chiletti, ETS, Pisa 2015, p. 206.

[2] Ivi, p. 25.

[3] Cfr. Machiavelli, Parole da dirle sopra la provisione del danaio, in Id., “Opere di Niccolò Machiavelli”, a cura di E. Raimondi, Mursia, Milano 1966.

[4] R. Falcinelli, Cromorama, Einaudi, Torino 2017, pp. 303-304.

-

“Marxismo comune” ed economia

Longform / Novembre 20241. marxismo

Molti intellettuali non solo italiani – in particolare i filosofi - anche quando hanno preso direzioni di pensiero distanti dal marxismo, poi, quando devono valutare il mondo politico, sociale, economico… di oggi, spesso guardano a tutto ciò sempre con occhiali marxisti. Parlo di persone insospettabili - fenomenologi, storici dell’arte, filosofi della scienza, teologi. Costoro di solito guardano e giudicano le cose dell’oggi secondo categorie marxiste. In particolare, per l’intellettuale non-economista, soprattutto se lavora in campo umanistico, leggere il mondo economico in chiave marxista è parte della propria fisionomia di uomo o donna colta. E siccome da tempo non leggo la vita storica ed economica secondo griglie marxiste, mi chiedo spesso se io sia ancora un intellectuel. Userò il termine francese. Il marxismo è economia per umanisti non per economisti, e c’è da chiedersi perché.

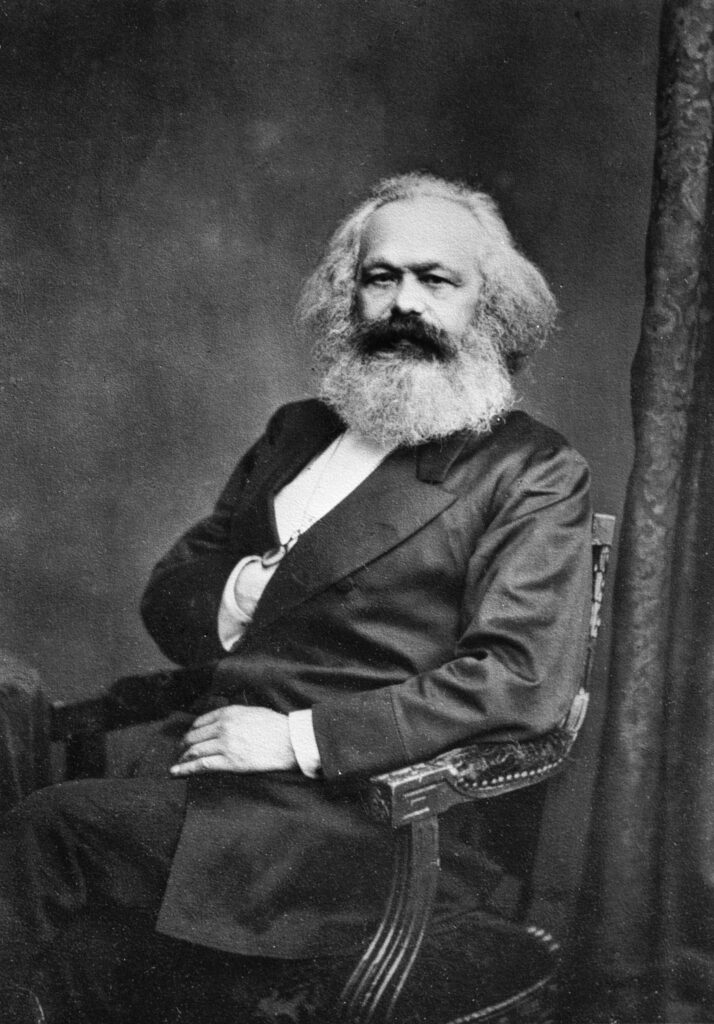

Karl Marx (Foto di Roger Viollet) Con “chiave marxista” mi riferisco a una certa reattività alle cose della società che riassumerei così:

In politica conta la lotta di emancipazione di tutti coloro che sono in una posizione subalterna o assoggettata ad altri.

Quasi tutti i mali sociali vengono oggi dall’assetto capitalistico delle nostre società.

L’intellettuale si batte al fianco di tutti i diseredati e il suo spirito è essenzialmente anarchico. La società del futuro dovrà essere una società anti-gerarchica, libertaria.

Questo è il sostanziale atto di fede dell’intellectuel di oggi.

Tutto ciò implica l’assunto che il marxismo, in particolare Il Capitale di Marx, sia la descrizione in sostanza definitiva della società moderna, anche odierna. I grandi problemi economici e geo-politici di oggi vengono interpretati sulla falsariga marxista del funzionamento del capitalismo. Talvolta, si ammette l’aggiunta rinfrescante del “borghese” Keynes, nella misura in cui preconizzava l’intervento dello stato nell’economia. Da un secolo e mezzo a questa parte, Marx sta a questi intellectuels così come la Bibbia sta agli Ebrei. Le idee di Marx non vengono mai messe in questione. Per esempio, la tesi secondo cui il lavoro è ad un tempo una merce e ciò che dà valore alle merci è stato ripreso tante e tante volte, anche in sistemi di pensiero che si rifanno a paradigmi diversi. Ma penso che il Grund marxista sia piuttosto una sabbia mobile.

Eppure oggi nemmeno gli economisti considerati più a sinistra – come A. Sen, J. Stiglitz, P. Krugman – applicano criteri marxisti alle loro analisi, ma si rifanno all’economia successiva a quella “classica”. Marx appartiene, con Smith Malthus e Ricardo, all’economia detta classica[1].

2.

Un filosofo teoretico molto prestigioso tiene una lezione sul terzo libro del Capitale di Marx. La svolge in chiave filosofica. E si sofferma sui punti in cui Marx afferma che la ricchezza finanziaria funziona secondo una logica interna (che diremmo speculativa) del tutto sciolta dal valore economico, il quale valore – disse Marx – è dato dal lavoro vivo. La prima alienazione capitalista - ce ne sono altre - è quella per cui il danaro produce danaro e perde quindi contatto con ciò che dà senso e valore al danaro, il lavoro.

Il filosofo teoretico dice di aver investito una somma in banca: ha versato 100 e dopo un anno se ne ritrova 120. “Come è possibile che i soldi siano aumentati? Hanno fatto all’amore?” I soldi producono soldi perché la rappresentazione si aliena da ciò che rappresenta e si riproduce da sé. E cosa avrebbe pensato se invece, dopo una stagione di orso azionario, si fosse ritrovato con soli 80 euro? Avrebbe pensato che la banca lo ha derubato?

Eppure ogni economista sa che la banca non ha operato alcuna magia, semplicemente ha investito in modo avveduto i 100 iniziali. Cerca di investire su attività che, sui tempi lunghi, si riveleranno produttive, ovvero, che producano ricchezza. Attraverso la banca, il professore ha finanziato attività fruttuose, anche se, ovviamente, tra l’investimento iniziale e il guadagno finale c’è tempo per attività speculative, ovvero per la possibilità di fare denaro a partire dal danaro. Ma le speculazioni prima o poi mostrano la corda, portano a crolli in borsa, fallimenti di banche… Le grandi crisi – come quelle del 1929 e del 2008 – nascono come crisi finanziarie (e non, come credono tanti, per sovrapproduzione industriale) quando cioè il mercato finanziario si scolla troppo dalle basi produttive.

In genere gli intellectuels detestano i commercianti. Costoro risultano più odiosi degli industriali. Il fatto che il panettiere si prenda 20 in più rispetto ai 100 da lui spesi per comprare il pane fresco dal forno viene visto come l’imposizione di una gabella, dato che il filone di pane è rimasto nel frattempo identico. Questo è effetto del pregiudizio che chiamerei produttivista: che il vero valore di una merce è quello del prodotto così come esce dalle mani del suo produttore diretto. Il resto sarebbe parassitismo. Eppure il panettiere all’angolo di strada svolge una funzione distributiva molto utile. Se ogni giorno io dovessi andare alle 6 di mattina dal fornaio per comprare il mio pezzo di pane, questo risulterebbe molto più costoso per me in termini di tempo e di soldi. Il panettiere non è un grassatore, svolge un servizio. Questo servizio va remunerato.

Ma la questione di fondo è: che cosa fa sì che qualcosa valga 100? Quel che conta nel valore matematizzato non è la cifra assoluta, ma la differenza numerica rispetto a tutti gli altri valori. In effetti, il problema di Marx e degli economisti che lo avevano preceduto era questo: che cosa determina il valore economico di una qualsiasi merce? La risposta di Marx fu la teoria del valore-lavoro. Ovvero, il vero valore di una merce è dato dal lavoro vivo in esso contenuto. Ma allora, se quel che dà valore è il lavoro, che cosa remunera l’imprenditore, il datore di lavoro? Risponde Marx: il plusvalore, ovvero la parte non pagata all’operaio. Per Marx non la proprietà, ma il profitto imprenditoriale, è un furto.

Cosa lo aveva portato a questa conclusione?

3.

La teoria del valore-lavoro era già stata formulata da David Ricardo. Era un ebreo arricchitosi come agente di cambio e che poi aveva vissuto da gentiluomo di campagna. Vide chiaramente che il valore economico è dato dallo scambio e non dall’uso, eppure avanzò la teoria secondo cui il valore di scambio dei beni è regolato dal lavoro in esso incorporato. Ricardo cita Adam Smith: “È naturale che ciò che è normalmente il prodotto di due giorni o di due ore di lavoro debba valere il doppio di ciò che è normalmente il prodotto del lavoro di un giorno o di un’ora”[2]. Questa idea oggi ci appare bizzarra. Se i lavoratori di una fabbrica ci mettono un giorno solo per produrre mille pantaloni alla moda mentre quelli di un’altra fabbrica mettono due giorni per produrre mille pantaloni ma non più alla moda – ammettendo identica la loro produttività - vedremo che i mille della prima fabbrica saranno molto più costosi di quelli della seconda. Evidentemente Ricardo non teneva conto di un fattore che per noi oggi è fondamentale: la variabilità della domanda, ovvero, in parole povere, delle mode.

Ricardo è l’inventore della terribile legge bronzea dei salari. Secondo lui il salario aveva la funzione di assicurare la sussistenza fisica del lavoratore e la sua riproduzione, senza aumenti né diminuzioni. Insomma, chi viveva del proprio lavoro sarebbe rimasto sempre povero e nulla, né uno stato compassionevole né un forte sindacato, avrebbe potuto modificare quel destino. Va detto che per “povertà” Ricardo intendeva non la semplice sussistenza biologica ma anche “le comodità divenute essenziali per abitudine” (un Ricardo di oggi vi inserirebbe anche il possesso di un computer, di un frigorifero, di una utilitaria…). Inoltre lo sviluppo dell’economia avrebbe potuto spingere verso l’alto il “prezzo naturale del lavoro” anche per periodi prolungati. Comunque, la conclusione più immediata era l’ineluttabilità della miseria di chi lavora in una società capitalista: la legge economica che ne è alla base non può essere cambiata. Miele per le orecchie di Herr Marx.

Quel che restava comunque inspiegato nel sistema ricardiano era il profitto industriale. Se il valore di un prodotto è dato dal costo del lavoro richiesto per produrlo nella condizione marginale (ovvero al minor costo possibile), allora da dove vien fuori la remunerazione del capitale, il profitto di chi ha investito? Ricardo risponde: viene sempre dal lavoro. Viene dal lavoro passato necessario per costruire gli stabilimenti e il macchinario (captale fisso) e per acquistare beni capitali (capitale circolante o d’esercizio). Il profitto sarebbe allora il pagamento posticipato di questo lavoro passato.

Se i profitti corrispondono alla remunerazione del lavoro impiegato in passato nella formazione del capitale, allora la conclusione ad alcuni apparve ovvia: l’investitore si appropria di una ricchezza che a rigore appartiene all’operaio. Il guadagno dell’imprenditore è del tutto ingiusto. Una conclusione del genere poteva essere evitata rigettando la teoria del valore-lavoro e la legge bronzea dei salari di Ricardo come inadeguata. Marx non la rigettò, la prese alla lettera: il profitto, che chiamò plusvalore, era la parte non pagata all’operaio.

Certamente Marx non divenne comunista leggendo Ricardo, piuttosto usò le teorie economiche di punta del proprio tempo per dare un fondamento “di testa” al proprio comunismo “di cuore”. Come per i teologi: prima viene la fede, poi viene la ragione che la giustifica. Chi è mai divenuto un credente a seguito di una impeccabile dimostrazione dell’esistenza di dio? Secondo me nessuno. La teoria – in questo caso economica – è una pezza d’appoggio intellettuale alla propria passione religiosa o politica. Marx ebbe il genio di stabilire un ponte tra fede comunista e la scienza economica dell’epoca sfruttando certe carenze interne al sistema esplicativo di Ricardo. marxismo

Joseph Schumpeter[3] sosterrà poi che la linea Ricardo-Marx nel pensiero economico è rimasta sempre, in fondo, un ramo secondario. La teoria del lavoro-valore e l’ingiustificabilità del profitto non è mai stata veramente presa sul serio dagli economisti successivi. Il valore è stato sempre visto come dipendente dal gioco della domanda e dell’offerta, non come espressione di un lavoro “trascendente”. Ma la teoria del lavoro-valore è stata sempre presa molto sul serio, per circa due secoli, dagli intellectuels.

4.

Allora, perché qualcuno come Marx ha creduto nella teoria del lavoro-valore a cui di fatto non ha mai creduto nessuno? Perché quella teoria gli faceva troppo comodo. Innanzitutto questa teoria permette di quantificare, e quindi di obiettivare, la denuncia di sfruttamento. In effetti, riconoscersi come sfruttato è atto più che mai soggettivo. A che punto comincia lo sfruttamento? Quando per un lavoro ricevo 200, o 150, o 100…? Anche se sono una star strapagata posso dire che sono sfruttato perché pagano troppo poco le mie esibizioni rispetto a qualche altra star. Grazie all’escamotage del plusvalore, credo allora di misurare lo sfruttamento con precisione: è il profitto dell’imprenditore. Punto. La lotta per avere salari più alti e condizioni di lavoro migliori diviene allora “scientifica”. Dalla mera compassione per l’operaio si passa a chiedere giustizia per lui su una base obiettiva.

Soprattutto, la teoria del valore-lavoro ci fa credere che quello che dovrebbe essere – che più lavori, più ha valore quello che produci – è nel fondo ciò che è. In effetti, tendiamo a trovare ingiusto che chi lavori tanto guadagni meno di chi lavora poco. Il fatto che per un’ora di lavoro una domestica prenda 12 euro mentre un luminare della medicina in un’ora ne guadagni 500 ci dà un senso d’ingiustizia. L’ingiustizia risulta da un nostro presupposto, che tutti siamo eguali, come afferma l’etica cristiana. Ma è fattualmente vero che siamo eguali?

Conoscevo un artista che non ebbe mai molto successo. Una volta mi indicò la sua ultima creazione, una scultura, dicendo “Ci ho lavorato per otto mesi giorno e notte… e poi nessuno la vuole comprare!” Lo diceva col tono di chi subiva un sopruso. Ma l’ingiustizia è inscritta nella vita stessa. Così ci suona terribilmente ingiusto che un bambino nasca deforme o malato, e che resti così per tutta la vita. Non l’ha meritato. In questo caso però non ce la possiamo prendere con l’assetto perverso dell’ordine sociale, ma piuttosto con la malvagità di dio o della natura.

La strategia tacita di Marx consiste nel dire che in fondo la realtà (l’essere) è giusta, che davvero il lavoro dà valore alle cose prodotte, ma è la società a distorcere la realtà. La società falsifica la natura. Il dover-essere (Sollen) viene celebrato come verità dell’essere (Sein). Sarebbe la società umana a introdurre un’ingiustizia che nella realtà non si dà. Discende dall’argomentazione di Rousseau, quando, per esempio, sosteneva contro Voltaire che il terremoto di Lisbona, in quanto naturale, non poteva essere “cattivo”. Erano le case costruite a Lisbona quelle cattive[4].

Ora, la teoria secondo la quale il Sein e il Sollen nel fondo coincidono - ciò che è vero è anche giusto, e l’ingiusto è sempre falso, un abuso - è profondamente consolatoria. È una forma di teologia laicizzata. Per il pensiero cristiano dio è sempre buono e giusto, anche se viviamo in un mondo strapieno di malvagità e di ingiustizia. Secoli di talento teologico sono stati spesi per dimostrare che il mondo creato da dio è pur sempre il migliore dei mondi possibili, ed è l’essere umano a introdurre il male nel mondo. Nel XIX° secolo al posto di dio si è messa natura (Natura sive Deus), per cui l’antropologia marxista ha voluto dimostrare che la realtà è buona e giusta, e che il male e l’ingiustizia sono prodotti della perversità umana.

Abbiamo visto questa visione emergere in occasione della recente pandemia di Coronavirus. Tanti filosofi hanno dato per certo che questa epidemia fosse del tutto diversa dalle altre del passato, perché era una epidemia scatenata dall’uomo. Ciò fa parte di un riflesso ereditato dal rousseauismo-marxismo: anche la mutazione di un virus, cosa vecchia come il mondo, deve essere messa sul conto della perversità della società industriale. Non si accetta la monotonia di natura, che se la ride della potenza umana e produce nuovi virus nocivi come faceva millenni fa. Anche se certo la grande mobilità umana ha accelerato e ampliato la circolazione dei virus. I virus circolano molto più velocemente in popolazioni di animali numerose e molto mobili. Il marxismo, per il quale il vero essere è sempre giusto e buono, si è insomma sostituito al cristianesimo nel dire che l’ingiustizia cosmica non esiste, e che noi umani, con un po’ di buona volontà, restituiremo alla realtà il suo onore. Come nella concezione cattolica, sono gli umani, col libero arbitrio, a introdurre il male nel mondo.

Eppure questa promozione immensa della volontà umana – l’essere umano può ripristinare la giustizia nel mondo – ha come condizione la denuncia dell’umanità come causa prima artefice del male. Da Rousseau fino a Žižek, questa è la storia del mondo post-cristiano. Che solo gli umani possono restituire al mondo quella giustizia che essi stessi gli hanno tolto. L’umanità sarà la salvatrice del mondo (anche naturale) proprio perché è stato lei a introdurre il Male nel mondo.

(Pixels) 5.

In che modo invece gli economisti, liberisti e anti-liberisti, vedono oggi il valore economico? Secondo me, già Aristotele aveva detto l’essenziale sullo scambio economico: in realtà di tutto si può fare scambio: esso trae la prima origine da un fatto naturale, che cioè gli uomini hanno di alcune cose più del necessario, di altre meno[5]. Si scambia sempre un eccedente con qualcosa che si desidera. Non importa perché si desideri questa o quell’altra cosa, l’importante è che si desideri qualcosa. Alla fonte dello scambio economico non c’è il lavoro, c’è il desiderio. In particolare, il desiderio di qualcosa che ci manca. È quel che genera la demand, domanda. (Questo non toglie che l’offerta, supply, possa creare nuove domande. Se invento il viagra, mettiamo, e lo offro sul mercato, il desiderio di erezione creerà un demand di viagra.)

Ovviamente, se voglio scambiare devo produrre questo eccedente – a meno che io non lo possieda già come patrimonio acquisito. La produzione di questo eccedente ha un costo per me, e quindi il prezzo finale del mio prodotto dovrà includere i costi di produzione, tra cui il costo del lavoro mio o di altri. Se sono io il lavoratore, il costo sarà il tempo e l’energia da me spesi per produrre quel prodotto. Ma molte cose hanno un valore economico che non dipende affatto dal lavoro impiegato per produrle.

Mettiamo il caso che io abbia ereditato un casale contadino costruito nel XV° secolo. Mi rendo conto oggi che quel casale si trova in un contesto che consideriamo “incantevole”, e quella regione è divenuta alla moda. Potrò affittare a prezzi altissimi quel casale a chi voglia fare turismo, e così diverrò benestante. Sfrutto il lavoro di coloro che costruirono quel casale sei secoli fa? Non ha senso. Rendo redditizio quel casale perché è molto desiderato oggi. Approfitto dell’altrui desiderio.

Avere danaro è avere quindi sempre un eccedente. Anche un poveraccio che possegga solo dieci euro, ha un eccedente di dieci euro. Per una ragione semplice: che quei dieci euro non può usarli direttamente come oggetto per soddisfarsi, gli servono solo per lo scambio. Certo, potrebbe sempre usare quella banconota come fazzoletto di carta, mettiamo. Ma negli ultimi tempi il danaro si è del tutto smaterializzato, e un numerino sul computer non posso usarlo affatto, nemmeno soffiarmici il naso.

È stupefacente: solo oggi, grazie alla completa smaterializzazione del danaro, abbiamo finalmente compreso – anche intellettualmente e non solo praticamente – che il danaro sin dai primordi è stato sempre e solo questo: numeri. Eppure l’invenzione di una moneta di scambio è precocissima, si è passati ben presto dal baratto all’uso di monete, fossero queste conchiglie, penne, ecc. La moneta è sempre la rappresentazione di una ragione di scambio[6].

Immaginiamo un mercato primitivo in cui due patate si scambiano con quattro mele o con dieci pesche. Abbiamo già una precisa ragione di scambio. Ovvero, se diamo a una patata il valore arbitrario di 10 - mettiamo: conchiglie - possiamo dire che in questo mercato:

1 patata = 10 conchiglie; 1 mela = 5 conchiglie; 1 pesca = 2 conchiglie

Possiamo materializzare questi numeri anche con banconote, ma il loro senso resta sempre lo stesso: sono equazioni. Per cui, se metto a, b e c al posto rispettivo di patate, mele e pesche, avremo:

a = 2 b = 5 c oppure c = b / 2 = a / 5

Banali equazioni.

Alla base dello scambio c’è il desiderio per ciò di cui manco. Se ho due patate in più che non mangerò mai e sono privo di pesche che invece desidero gustare, so che devo dar via una mia patata eccedente per avere cinque pesche. Tutte le complessità dei mercati internazionali di oggi sono una enorme complicazione di questa logica semplicissima che è alla base di ogni economia.

Marx considerava il danaro una merce imperitura perché credeva nell’essenza religiosa dell’economia. Il danaro, come la divinità, è imperitura. E come ogni divinità va denunciata come alienazione (Feuerbach), così il danaro va denunciato come astrazione sempre incompiuta. Per Marx il concreto è vero, l’astratto è falso. Ma questo carattere imperituro del danaro non viene da un assunto quasi-religioso nel suo uso, viene dal fatto che il danaro è sempre stato, sin dagli albori, matematica. E i numeri, pur senza essere divini, sono imperituri. Scambiando, gli esseri umani matematizzano i loro rapporti senza volerlo. Insomma, credere che la realtà sia concretezza e l’astrazione, i numeri, siano fede è una fede sbagliata. La matematizzazione crescente della natura a opera della scienza mostra che ciò che c’è di più concreto, la natura, è sempre matematizzabile – perché la scienza nella natura cerca sempre relazioni. Le equazioni sono la verità profonda delle cose. E i prezzi delle merci non sono altro che equazioni.

6.

L’umanità ci ha messo millenni per capire questa cosa così semplice, che la moneta rappresenta delle ragioni di scambio. L’essere umano sa tante cose inconsciamente, ma ci mette secoli per pensarle. Così, per secoli, si tendevano a usare buone monete, ovvero oggetti che avessero di per sé un valore d’uso. La logica del baratto si è prolungata nella ricerca della buona moneta. Da qui il mito dell’oro, pregiudizio giunto grazie a Keynes fino al 1971, anno del crollo del sistema di Bretton Woods, che si basava ancora sull’oro. Ma perché l’oro è visto come prezioso? Perché l’oro era molto desiderato, quindi appariva prezioso di per sé. Era usato come moneta anche perché agevole, non si degrada facilmente - ma oggi ci rendiamo conto che delle cifre in un programma di computer sono meno degradabili dell’oro. Da qui l’illusione del Gold Rush, che ci si arricchisse ammassando oro. Il fatto che gli esseri umani abbiano fatto ben presto abile uso di monete, non implica affatto che le abbiano intellettualmente capite. Dopo tutto, funzione della filosofia è capire finalmente ciò che già sappiamo.

Sulle banconote della lira era scritto “Pagabili a vista al portatore”. Il pagante era la Banca d’Italia. Ma pagabile con che? All’epoca erano considerate vere monete l’oro e il dollaro. Ma non esiste vera moneta materiale. Abbiamo visto che per Marx il valore è il lavoro accumulato, invece il vero valore è lo scambio stesso. Un paese ricco è un paese che scambia molto, un paese povero è un paese che scambia poco. E lo scambio a sua volta trae il suo valore dal desiderio d’altro. Si scambia con l’altro per desiderio d’altro.

Sappiamo che da un paio di secoli l’economia mondiale si espande, in quasi tutto il mondo. Prima non era così. L’espansione economica si basa sul modo espansivo del desiderio, ovvero, si è sempre insoddisfatti, vogliamo sempre di più, more… Il capitalismo è il blob del desiderio. Certo pensiero post-moderno ama pensare che alla base della moneta come oggetto di scambio non ci sia nulla, che il danaro sia copie senza alcun originale, sembiante di sembiante. Non ci sarebbe nulla alla base del danaro. Ma non è vero: alla base c’è lo scambio. Certo lo scambio non è una cosa ma un processo. Questo processo, visto da lontano, sembra una cosa. In un certo senso, lo scambio si vede, si illustra nella ricchezza appariscente di un paese, grattacieli, autostrade trafficate, ristoranti pieni…

Dunque il danaro, qualcosa di connesso all’intera economia di un paese, rappresenta, dettaglia, la potenza di scambio di questo paese. Dico bene la potenza di scambio, non la ricchezza. Se c’è un clan che vive in perfetta autarchia, produce tutto quello di cui i suoi membri hanno bisogno o desiderano senza dover scambiare nulla con l’esterno, potrà essere un clan felice ma economicamente irrilevante: nella misura in cui non scambia, non è un’entità economica[7].

In fondo, il socialismo è il sogno di essere questo clan: chiudere la società in modo che essa produca solo oggetti d’uso, mai nessun eccedente da scambiare. Ma non appena qualcuno nel clan socialista desidera qualcosa che nel clan non c’è… cominciano i guai. In particolare, il mercato nero. Il socialismo vorrebbe sopprimere quel desiderio d’altro che per alcuni (basti pensare a Lacan) è essenziale all’essere umano. Il comunismo crollò in URSS proprio per questo: i sovietici cominciarono a desiderare ardentemente qualcosa che si trovava solo in Occidente. Ma l’URSS non aveva granché da scambiare con l’Occidente. Anche oggi, del resto, la Russia non ha molto di più da scambiare del suo petrolio.

Se ho in tasca 100 euro, questa banconota rappresenta – nel senso che sta al posto di – una certa frazione dei beni di scambio, non di consumo, prodotti all’interno dei paesi dell’eurozona. È ingenuo pensare che il danaro sia qualcosa di puramente simbolico, un’astrazione: come tutti sappiamo, è qualcosa di ben reale. Atrocemente reale per chi non ce l’ha! Andate a dire a un poveraccio che il danaro si basa su una fede religiosa, come pensava Walter Benjamin! Preferirà derubarvi del portafoglio.

Insomma, il capitalismo non ha nulla della fede religiosa[8]. La ferrea realtà del danaro è dovuta al fatto che è il corrispettivo di una potenza, quella di poter scambiare. Certo questa corrispondenza è incerta, varia giorno per giorno, nessuno sa precisamente quanta parte della potenza di scambio dell’eurozona rappresenta quella banconota euro che ho in tasca… da qui le continue fluttuazioni del cambio, i giochi speculativi. Posso aver rubato quella banconota, eppure sappiamo che è ben reale perché tutti desiderano quei 100 euro. Il danaro è l’unico bene che tutti desiderano in quanto è il bene che tutti devono usare per soddisfare le loro domande, e si domanda qualcosa perché la si desidera. Che c’è di più concreto di questo?

Quindi, quando dico che il danaro rappresenta, intendo qualcosa che è al posto di, ma che proprio per questo ha il potere di ciò che rappresenta. È come quando un re inviava un suo rappresentante a un negoziato: quel che decideva il plenipotenziario del re era come se fosse deciso dal re stesso. Il danaro non è un sembiante della potenza di scambio, è un rappresentante della potenza che ha esso stesso potere di scambio.

Potremmo andare oltre, e dire che ogni società è una rete di scambi. Per Claude Lévi-Strauss, ogni società è scambio di parole, di doni e di donne. E possiamo inserirvi anche lo scambio economico di beni. La società non è un “qualcosa” ma un insieme di processi, tra cui ci sono i processi economici, ovvero produrre per scambiare. Marx lamentava il fatto che nel capitalismo tutto diventi scambio, anche la vita coniugale. Ma è sempre stato così. Per lo più i marxisti quando parlano di “società capitalista” in realtà stanno parlando della società tout court, di tratti che il capitalismo non ha fatto che rendere evidenti ed esaltare. Una famiglia può essere basata sull’amore, ma essa implica sempre delle regole implicite di scambio. Nella famiglia tradizionale lo scambio era: “io uomo porto i mezzi per vivere, e tu donna ti occupi della casa e dei marmocchi”. Nella famiglia moderna, basata sull’eguaglianza dei sessi, il patto di scambio non è più così preciso e chiaro, ragion per cui essa è tanto fragile.

(Pixels) 7.

Perché allora l’intellectuel è rimasto fedele all’idea del valore-lavoro (e con questa: del plusvalore, dello sfruttamento, dell’ingiustizia sociale) anche se l’evidenza ci dice il contrario? Credo che alla base ci siano dei presupposti metafisici molto forti a cui l’intellectuel non rinuncia.

Anche se l’idea che il desiderio è l’essenza dell’umano risale a Spinoza, una certa austerità filosofica ha avuto sempre una certa diffidenza nei confronti del desiderio. Vi ha sempre visto la fonte del capriccio, una sorta di patrizia scioperatezza. Meglio parlare di bisogni, di qualcosa di molto più pesante, necessario e quindi sacrosanto. E l’economia ci appare come qualcosa di estremamente solido, pesante, serio – “the dismal science”, la scienza lugubre[9]. Da qui l’idea che il valore economico e la ricchezza siano dovuti a qualcosa di pesante e serio come è il lavoro umano, che fa sudare, annoia, infligge lombaggini. Per Marx la sostanza (substantia) è questo sudore della fronte. Da qui l’idea per cui il vero valore economico, la sua sostanza, ciò che sta sotto ai prezzi, sia proprio questa fatica che produce oggetti in grado di soddisfare bisogni elementari: cibo e oggetti d’uso. L’operaio e il contadino producono valore - qui morale ed economia si fondono - ma non l’artista, la prostituta o il filosofo. E questo a dispetto del fatto che i servizi dell’artista, della prostituta o del filosofo possono essere molto ben remunerati.

Il filosofo marxista tende a sentirsi, in quanto intellettuale, una sorta di saprofita, e sviluppa quindi una filosofia la quale esalta quel lavoro che lei o lui non fa, dato che per questo filosofo lavorare è zappare la terra o avvitare bulloni. La critica all’economia capitalista è sempre, sottilmente, un’auto-critica del marxista come bourgeois. Il quale può riscattarsi solo diventando “intellettuale organico al proletariato” nel senso di Gramsci. Invece, per l’economia di oggi non c’è differenza sostanziale di valore economico tra il mettere bulloni o tenere lezioni di filosofia. Il fatto che un avvitatore di bulloni rimanga povero mentre un filosofo marxista possa scrivere bestseller e diventare una persona più che agiata non sia un’ingiustizia sociale, è cosa difficile da capire per un intellectuel. Perché una lezione di filosofia può valere economicamente di più di una serie di chiavarde? Perché in certi casi una lezione di filosofia può essere desiderata – e far godere – più di una serie di chiavarde.

In un certo senso, partendo dalla premessa meta-economica secondo cui il faticoso lavoro umano dà valore ai prodotti, il marxista pensa così di riparare a un’ingiustizia cosmica del mondo, al fatto insomma che la natura – e quindi la vita sociale umana – non è affatto eticamente corretta. Anche se questa scorrettezza è introdotta nella natura da una parte traviata di essa: dalla specie umana.

Il pregiudizio fondamentale di gran parte dell’economia classica consisteva nel credere che il valore economico poggiasse sulla produzione o scambio di oggetti che soddisfano bisogni essenziali – mangiare, bere, ripararsi dalle intemperie… Ma siccome, come Aristotele aveva già visto, l’economia comincia quando si scambia ciò che si ha in più – ovvero, quando l’uso dei beni si socializza - possiamo dire che l’economia comincia invece proprio dopo che si sono soddisfatti i bisogni elementari. L’economia comincia con il “di più”. L’idea di Ricardo secondo cui il salario paga solo la sussistenza e la riproduzione del lavoratore è vaga, perché la sussistenza include sempre il bisogno… d’altro. Oggi avere un computer connesso a internet è una prima necessità. Al contrario, gli antichi filosofi cinici hanno dimostrato che per sussistere basta solo una ciotola. Tutto è superfluo, tutto è necessario. Per alcuni una lezione di filosofia può essere indispensabile quanto una ciotola.

Una carriera filosofica è una impresa economica come tutte le altre, se la si vede dal punto di vista appunto economico. Per divenire un professore di filosofia ben pagato occorre un lungo e costoso investimento: anni di studi, comprare libri, fare concorsi, fastidiose trasferte… Costi in termini di danaro, tempo ed energia psichica. Chi intraprende una carriera filosofica spera di recuperare le spese e poter guadagnare, non diversamente da uno che intraprenda una carriera di allevatore. La conditio sine qua non è che ci siano abbastanza persone che desiderino ascoltare filosofia o abbastanza persone che desiderino mangiare carne bovina.

L’economia classica ha dato per scontato questo primato dei beni elementari, pur essendo già noto all’epoca che motore dell’economia spesso erano i beni di lusso. Nel XV° secolo le prime grandi esplorazioni verso l’Asia, la circumnavigazione dell’Africa, ecc., erano spinte dal commercio di spezie, che erano per loro delle droghe. Le spezie erano quel dell’altro che, proprio perché raro, era fortemente desiderato. Ma per i primi economisti era imbarazzante ammettere che alla base del benessere ci fossero le spezie! I physiocrates trovarono più decente mettervi alla base i beni agricoli.

Alla base del presupposto che il valore vero sia connesso alla soddisfazione di bisogni primari c’è indubbiamente una gerarchia morale: ovvero, che la povertà è la verità dell’essere umano. Il cristianesimo, prima del marxismo, aveva santificato la povertà. I bisogni del povero, insomma, sarebbero quelli buoni. Il resto, il desiderio del superfluo, è vizio. (Eppure nemmeno la povertà dispensa da un di più. La base sono il pane e il vino: il pane ci fa sopravvivere, il vino è una droga che ci dà solo piacere.) E questo in contrasto col fatto che la filosofia sia stata esaltata come eros in senso platonico, come desiderio di andare sempre oltre. Ma si immagina che il filosofo sia fuori del circuito economico, anche se anche lui vive di quello. Socrate, al contrario dei sofisti, non si faceva pagare. Oggi quasi tutti i filosofi, pagati per lo più dallo stato o da privati, sono quindi sofisti. Comunque, l’ideale filosofico resta proprio quello socratico: puro otium, ricerca disinteressata e signorile della verità.

All’inverso, il mondo dell’economia, immaginato come mondo della soddisfazione dei bisogni primari, è visto come anti-filosofico. Il filosofo è sdegnato all’idea che il proprio lavoro possa essere valore di scambio. Preferisce immaginare che uno stato mecenatico lo paghi per dedicarsi alla meditazione, come il Pritaneo che Socrate reclamava per sé. Ma non è affatto così. Se nessun giovane si iscrivesse più a filosofia, lo stato cancellerebbe le facoltà di filosofia. E se tutti diventassero vegetariani – cosa oggi non inverosimile – non esisterebbero nemmeno più allevatori. Sia la carne commestibile che la filosofia hanno bisogno di domanda, di desiderio.

Lo scambio mercantile si basa sul desiderio di ‘altro’, e implica sempre una certa penuria: se non mancassi di qualcosa, non scambierei. Ma d’altro canto devo ingegnarmi per disporre di quell’eccedente che mi consente, scambiandolo, di tappare la mia mancanza. Come si vede, abbiamo qui la definizione platonica di eros, desiderio: figlio di penuria (penia) e capacità di sbrogliarsela (poros). Questo perché anche lo scambio mercantile è un prodotto del desiderio umano, a sua volta espressione dell’impulso che anima ogni vivente.

8.

L’idea che il lavoro sia la fonte del valore economico non è però solo il corollario di un materialismo metafisico, che vede alla base del valore qualcosa di materiale. Questa idea rinvia a un’esigenza sempre molto importante nel mondo moderno, ripresa dalla fenomenologia: l’esigenza di un Lebenswelt, di mondo-della-vita, di ciò che dà valore ai valori. È l’idea che capire fino in fondo le cose sia giungere a un livello pre-categoriale, a qualcosa di originario nella storia della costituzione del nostro sapere. E questo pre-categoriale, questa fonte da cui provengono le strutture più o meno complesse della vita sociale, ha a che fare con la vita stessa come sorgente dei valori.

Il mondo in cui viviamo – per il marxismo la società divisa in classi, per la fenomenologia credenze e saperi attraverso cui leggiamo il mondo – è alienato, perché non si ricorda di ciò che ha dato origine a questo mondo, non ringrazia l’origine. E ciò che ha dato origine è il lavoro vivo. Il marxismo si vuole un pensiero critico che al di là delle ideologie coglierebbe la verità della realtà sociale come conflitto tra classi. Fa appello a una natura pre-culturale, a una dimensione autentica del vivere e del pensare prima di ogni alienazione culturale.

Insomma, il marxismo crede nella differenza fondamentale tra natura e cultura, al ritorno a uno stato naturale, pre-categoriale, del pensiero e della vita. Da rousseauiani, i marxisti credono che ci sia stato un comunismo primitivo, ovvero uno stato autentico, naturale, vero del vivere sociale a cui dovremmo in qualche modo tornare. Sfruttamento dell’altro e sperequazioni non vengono da una dimensione originalmente malvagia, hobbesiana, degli esseri umani; invece si presuppone che gli umani siano originariamente cooperativi, buoni, insomma comunisti. Il capitalismo è ad un tempo violenza e menzogna, ragion per cui ristabilire la verità rivoluzionaria è ipso facto superare la violenza. Il comunismo, in cima alla storia, restaura una socialità primitiva e quindi vera.

In altre parole, il comunismo – che sarebbe sia all’inizio che alla fine della storia – sarebbe non solo un modo di vivere ottimale per gli umani, ma anche la verità della comunità umana.

9.

Come si vede, l’intellectuel dà per scontata la divisione antropologica, che è anche divisione morale, tra natura e cultura, dove la cultura è alienazione. Il fine politico ultimo sarà di tornare a una cultura naturale. Questa alienazione per Marx è prima di tutto religiosa, in quanto l’essere umano attribuisce a divinità, cioè a feticci, quella potenza generativa che è degli umani stessi. Per il marxismo, il paradigma stesso dell’alienazione è religioso, ma a sua volta il marxismo si pone come riscatto di tipo religioso.

Questa alienazione religiosa deriva in alienazione economica quando il valore di scambio prevale sul valore d’uso. Quando il danaro, potremmo dire, prevale sull’amore. Il capitalismo sarebbe una religione in cui il danaro prende il posto di dio. L’amore è ciò che ci porta a dar da mangiare agli affamati, a consolare gli afflitti, vestire gli ignudi, prenderci cura degli ammalati… Mentre una società mercantile è vendere cibo agli affamati e vestiti agli ignudi, farsi pagare dallo stato per curare gli ammalati, mettere una tariffa psicoterapica per consolare gli afflitti… Il comunismo, dove ciascuno avrà secondo i propri bisogni, è lo stato in cui la misericordia non sarà più l’eccezione ma la regola. La filantropia è lo stato natural-sociale degli umani, lo scambio di beni è lo stato cultural-sociale degli umani.

L’intellectuel è convinto nel fondo che le società siano l’effetto di un cataclisma storico. Il cataclisma è l’appropriazione privata dei mezzi di produzione, analogon dell’alienazione prima religiosa e poi ideologica. Il marxismo vede il mondo storico come Aristotele vedeva il mondo fisico: effetto di una violenza originaria che ha spostato tutto, dove le cose non sono più dove dovrebbero stare. Il mondo sociale per Marx, come il mondo fisico per Aristotele, sono il prodotto di un disordine inaugurale, per cui ci siamo allontanati da quella fonte che è allo stesso tempo origine e verità del sociale.

Il ricorso a una conseguenza logica della teoria ricardiana fu quindi l’occasione, per Marx, per far accettare la sua metafisica antropologica nel salotto buono, scientifico, illuminista in cui vivevano gli economisti, tutti britannici. Il salotto buono voleva non tanto indignazione etico-politica, voleva teorie sci-en-ti-fi-che cioè inglesi, come il darwinismo o come la teoria dell’elettromagnetismo di Maxwell, scienze britanniche. L’economia marxista è stato l’atto grazie a cui il comunismo è stato ammesso nel club esclusivo delle sciences dell’epoca. Ma gli intellectuels di oggi non si sono accorti che da un bel po’ il marxismo è stato espulso dal Rotary della scientificità.

La visione storica marxista, non meno di quella biblica, narra in effetti una storia morale: è spiegazione e denuncia allo stesso tempo, spiega il sistema economico capitalista con un’ingiustizia (l’appropriazione indebita del plusvalore) e denuncia l’ingiustizia (le vistose diseguaglianze tra gli umani) con una spiegazione socio-economica. L’assetto del mondo è denunciato come carenza morale, la carenza morale è spiegata attraverso l’assetto del mondo.

Insomma, Marx non ha la sfrontatezza di dire “I proletari vogliono di più!”, deve dire “I proletari vogliono di più perché è il loro dovuto”. Le rivendicazioni operaie – salari più alti, migliori condizioni di lavoro, orari di lavoro più corti, ecc. – devono rientrare nel discorso legittimante della giustizia, non in quello sfacciato del “vogliamo di più!” E siccome nessuno sa bene che cosa sia giustizia, allora si costruisce una teoria economica “scientifica” del valore che pretende di quantificare esattamente l’ingiustizia perpetrata.

E se times are out of joint, “i tempi sono fuori dai gangheri” – come diceva Amleto – allora l’intellectuel si propone, anche se obliquamente, come leader di un mondo raddrizzato. Si offre come colui che rimetterà a posto questo mondo devastato dal diluvio del valore di scambio. Riemerge qui la passione platonica di riformare la società secondo princìpi di cui solo il filosofo è il tutore. Il sogno del filosofo-re deriverà poi nel mito del Partito Comunista, del partito-filosofo che dall’alto della piazza Rossa ristabilisce l’ordine morale del mondo – è la svolta leninista e gramsciana. Un ordine che non si basi più sul traffico cieco dei desideri, ma sulla legittimità biologica del bisogno. Eppure il Partito Comunista, questo principe (Gramsci lo paragonò al principe di Machiavelli), alla fine si risolve in stalinismo, ovvero nel regno di burocrati paranoici. La filosofia, quando pretende di applicarsi direttamente alle cose del mondo, tende a risolversi in burocrazia, che è l’automazione dei concetti. Il principe non è più chi sta sul trono con una corona, è un funzionario dietro un tavolo.

Sergio Benvenuto

[1] Tra le eccezioni c’è l’opera di un economista, Piero Sraffa, celebre soprattutto per l’influsso da lui esercitato su Ludwig Wittgenstein. Il suo Produzione di merci a mezzo di merci (1960) è uno dei rari testi che riprenda il sistema teorico di Ricardo, alla base del sistema di Marx. Ma si tratta di un unicum che non ha avuto mai veramente seguito tra gli economisti.

[2] A. Smith, La ricchezza delle nazioni, UTET, Torino 1975, p. 132.

[3] J. A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, Etas Kompass, Milano 1967.

[4] A. Tagliapietra, a cura di, Sulla catastrofe. L'Illuminismo e la filosofia del disastro. Trad. di Silvia Manzoni e Elisa Tetamo, con un saggio di Paola Giacomoni. Bruno Mondadori, 2004.

[5] Aristotele, Politica, Libro 1, A, 9, 1257a.

[6] Gli economisti chiamano commodity money (moneta merce) un oggetto che abbia anche un valore d’uso, e moneta a valore legale la moneta convenzionale (carta, metallo vile) emessa dalle Banche centrali di paesi che battono moneta.

[7] Era questo in parte il caso del Giappone prima che fosse costretto nel 1854, sotto minaccia delle cannoniere americane, ad aprirsi ai commerci internazionali. I visitatori del Giappone all’epoca erano impressionati dal diffuso benessere dei giapponesi, isolati completamente nel loro arcipelago dal mondo esterno. L’obbligo ad aprirsi dice tutto della moderna società aperta: il capitalismo si basa su un’illimitata apertura.

[8] Cfr. W. Benjamin, “Il capitalismo come religione”, 1921, https://www.marxists.org/italiano/benjamin/capitalismo-religione.htm. Ho criticato l’impostazione benjaminiana, e la sua ripresa oggi da parte di molti, in: S. Benvenuto, "Il capitalismo e i cani. Danaro e desiderio", aut aut, 391, settembre 2021, pp. 161-182. https://www.sergiobenvenuto.it/communitas/articolo.php?ID=185. Il teatro di Oklahoma, Castelvecchi, 2022.

[9] Così chiamata da Thomas Carlyle nel saggio del 1849 "Occasional Discourse on the Negro Question".

-

Adam Smith e la Theory of Moral Sentiments

Recensioni / Maggio 2024La Theory of Moral Sentiments (1759/1790) di Adam Smith (1723-1790) rappresenta una delle perle dell’Illuminismo scozzese. Opera di ampio respiro, essa riflette l’eccezionale estensione teorica dei corsi universitari di filosofia morale tenuti dall’autore presso l’Università di Glasgow a partire dal 1752, nel seno dei quali questo lavoro venne alla luce. Essa si articola intorno all’intento principale di una descrizione della vita morale umana (la genesi del giudizio morale, lo spettro delle virtù, l’interazione tra le diverse passioni), fornendo allo stesso tempo interessanti spunti di riflessione in materia di etica normativa, filosofia politica, epistemologia, estetica e teologia naturale. Smith raccoglie e rielabora criticamente gli stimoli dei grandi teorici britannici della natura umana (Hobbes, Cudworth, Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson, Butler e Hume), contribuendo al dibattito intorno alla naturale socievolezza dell’uomo con un’originale interpretazione del ruolo della spettatorialità (spettatore interno, pubblico esterno) e della comunicazione affettiva (simpatia). Il progetto di Smith è sviluppato in maniera ordinata e didascalica, e in ciò risiede uno dei grandi meriti di quest’opera: non solo l’argomentazione ricerca pazientemente – seppur non sempre con successo – la chiarezza, bensì essa si accompagna di innumerevoli esempi volti a illustrare le diverse declinazioni e sfumature dei propri concetti chiave.

La Theory of Moral Sentiments fu probabilmente l’opera più cara al filosofo scozzese, il quale non ne abbandonò mai il lavoro di revisione. Sei sono le edizioni che videro la luce durante la vita di Smith: 1759, 1761, 1767, 1774, 1781, 1790 – quest’ultima appena poche settimane prima della morte dell’autore. Sin dalla prima pubblicazione, essa rese celebre il professore scozzese in tutta Europa, consacrandolo al pantheon della filosofia occidentale. La fama di Smith fu destinata a crescere a dismisura, anche oltreoceano, con la prima pubblicazione di An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (WN) nel 1776, la quale tuttavia sancì il graduale oblio della prima opera presso il pubblico. Mentre in ambito anglosassone la Theory of Moral Sentiments continuò a suscitare un qualche interesse, nel Continente essa venne perlopiù negletta per tutto il corso del XIX secolo. In Germania bisognerà aspettare più di centotrent’anni per una nuova traduzione [1]; in Italia, essendo mancata una pronta traduzione integrale, si dovrà aspettare addirittura il 1991, anno in cui apparve l’edizione di Adelino Zanini, con la traduzione di Cesare Cozzo, per i tipi dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Treccani [2].

Il tardo ‘900 vide una vera e propria rinascita dell’interesse per la teoria morale di Smith. Non sorprende che questo avvenne, in una certa misura, proprio tramite WN. Fu infatti per il bicentenario di quest’ultima che si avviarono i lavori per una nuova edizione critica delle opere del filosofo scozzese: la Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith (Oxford, Oxford University Press, 1976-1987). E fu sulla base della nuova edizione critica di Theory of Moral Sentiments curata da David D. Raphael e Alec L. Macfie che furono redatte le traduzioni italiane integrali oggi disponibili: la già citata edizione di Zanini (1991), quella di Eugenio Lecaldano (trad. it. S. Di Pietro, Milano, BUR, 1995) e la presente di Riccardo Bonfiglioli e Domenico Felice (2024).

Sebbene l’edizione di Lecaldano rimanga sotto diversi rispetti insuperata, la nuova edizione Mimesis ha il merito e il vantaggio di fornire allo studioso italiano una bibliografia aggiornata degli studi sul pensiero smithiano svolti negli ultimi anni (pp. 510-527) – una letteratura in crescita esponenziale non solo a seguito della “Glasgow edition”, bensì anche del duecentocinquantenario della prima pubblicazione di Theory of Moral Sentiments (2009) e del tricentenario della nascita dell’autore (2023). Per ciò che riguarda la generale impostazione editoriale del testo di Smith, va apprezzata la numerazione dei capoversi seguendo l’edizione critica inglese (una scelta già operata da Lecaldano ma non da Zanini).

Vanno tuttavia segnalate due mancanze. La prima, comune a tutte le edizioni italiane di Theory of Moral Sentiments, riguarda l’espunzione delle Considerations concering the first formation of languages, And the different genius of original and compounded languages, testo del 1761 che l’autore volle annettere a Theory of Moral Sentiments a partire dalla terza edizione (1767), per preservarlo sino all’ultima edizione da lui stesso curata (1790). L’assenza di tale saggio in appendice è da imputare all’adozione dell’edizione Glasgow del 1976 quale testo di riferimento (anche per gli apparati critici), nella quale esso è altresì omesso [3]. Sebbene si possa discutere sulla rilevanza di tale saggio per una lettura informata di Theory of Moral Sentiments, la sua eliminazione tradisce le indicazioni dello stesso Smith [4]. La seconda mancanza, propria dell’edizione Mimesis, concerne l’assenza di un indice degli argomenti, strumento utile allo studioso che tenti di ricostruire la trama di alcuni concetti chiave dell’opera. Al lettore, che per tali questioni è costretto a tornare alle edizioni Glasgow, Zanini o Lecaldano, è fornito il solo Indice dei nomi (pp. 529-532).

L’Introduzione di Bonfiglioli, seppur non altrettanto ricca quanto quella delle edizioni precedenti, è ben organizzata secondo alcuni punti chiave per l’interpretazione del testo smithiano. In generale, si osserva il tentativo di concentrarsi su Smith senza digredire sui prestiti e sulle critiche nei confronti di autori quali Hume. Da un lato, tale scelta è apprezzabile nella misura in cui suggerisce l’originalità del pensiero di Smith; dall’altro, al lettore italiano potrebbe giovare una maggiore attenzione alla ricezione smithiana dei testi di Hume per ciò che concerne i temi dell’immaginazione, della simpatia e della spettatorialità. L’Introduzione si apre con alcuni cenni biografici (§1), cui segue un’esposizione del contesto storico-culturale della Scozia del XVIII secolo (§2) – un denso paragrafo ricco di risorse bibliografiche che restituisce una buona immagine dei fermenti politici, religiosi e culturali dell’epoca. I paragrafi 3 (Caratteri generali de La teoria dei sentimenti morali), 4 (Sullo stile dell’opera) e 5 (Fonti teoriche della teoria morale di Smith) presentano lo spirito di Theory of moral sentiments nei suoi tratti generali. Apprezzato è il ricorso al sottotitolo dell’opera (“An essay towards an analysis of the principles by which men naturally judge concerning the conduct and character, first of their neighbours, and afterwards of themselves”) per introdurne i contenuti, sebbene tale sottotitolo non venga poi riportato nel frontespizio del testo smithiano [5]. Bonfiglioli rimarca la grande attenzione lessicale, gli intenti illustrativi e l’apertura al dialogo di Smith, quale buon filosofo e paziente professore, nei confronti dei pensatori di cui si fa interlocutore; inoltre, egli descrive correttamente la posizione di Theory of Moral Sentiments all’interno del processo di naturalizzazione della morale che caratterizza il ‘700 e che trova i propri antecedenti nella tradizione del diritto naturale seicentesca. Infine, i paragrafi 6-9, di carattere interpretativo, intendono introdurre il lettore ai concetti chiave della riflessione morale di Smith. A un paragrafo dedicato all’immaginazione (§6), forse troppo conciso ed eccessivamente silente nei confronti del retaggio humeano, segue una buona esposizione della complessità e dell’originalità dell’utilizzo smithiano della nozione di simpatia (§7). Tali tematiche sfociano naturalmente nella trattazione della spettatorialità (§8). Bonfiglioli schematizza brevemente ma in maniera sufficientemente efficace la pluralità, la fluidità e l’intreccio tra i diversi tipi di spettori coinvolti nella riflessione morale del singolo: gli spettatori esterni e lo spettatore interno (tendente all’imparzialità ma di fatto influenzato dagli interessi del singolo e dallo sguardo del pubblico esterno). Tuttavia, non ci troviamo d’accordo con l’identificazione dello spettatore esterno con lo spettatore “reale” tout court, che sorvola la questione degli spettatori esterni “possibili” (i.e. la profonda radicazione dell’occhio pubblico nella quotidianità del singolo, quella tendenza a comportarsi comunque, anche in solitudine, come se si fosse visti e giudicati – non solo appunto dallo spettatore interno ma anche e soprattutto dagli altri nostri simili), che costituisce uno dei più interessanti terreni di scontro tra i moralisti del sentimento e i teorici della morale egoista. L’Introduzione si conclude con un paragrafo dedicato alla filosofia della storia. Per quanto interessante, si tratta di una tematica non specifica a Theory of Moral Sentiments, bensì trasversale a tutti gli scritti dell’autore. Per tale ragione, accanto alle pur importanti indicazioni bibliografiche, si sarebbe apprezzato un qualche riferimento – qui assente – alle opere di Smith.

Da ultimo, per ciò che riguarda la traduzione, osserviamo la scelta di aderire, fin dove possibile, alla sintattica e alle particolarità lessicali del testo originale. Ciò comporta il vantaggio di sollecitare il lettore all’adozione di schemi di pensiero possibilmente più prossimi alle originarie intenzioni dell’autore, ma rende la lettura talvolta meno agevole e non altrettanto gradevole quanto nella versione inglese. Inoltre, le traduzioni di Cozzo (per l’edizione di Zanini del ’91) e di Di Pietro (per l’edizione di Lecaldano del ’95) paiono in generale più attente, come emerge dalle differenti scelte operate per la resa del verbo “saw” (terza persona singolare) all’interno del periodo ipotetico «A stranger to human nature, who saw the indifference of men about the misery of their inferiors, and the regret and indignation which they feel for the misfortunes and sufferings of those above them, would be apt to imagine, that pain must be more agonizing, and the convulsions of death more terrible to persons of higher rank, than to those of meaner stations» (TMS, I.iii.2.2): Cozzo adotta il congiuntivo imperfetto “che vedesse” (p. 68 della rispettiva edizione), Di Pietro il gerundio “vedendo” (p. 153), mentre Bonfiglioli opta per un erroneo imperfetto (“vedeva”, p. 109).

In conclusione, riteniamo la nuova edizione di Theory of Moral Sentiments per Mimesis una buona risorsa per lo studioso italiano del pensiero di Smith, seppur questa non eguagli ancora, nella traduzione e e negli apparati critici, un’edizione come quella di Lecaldano, che rimane un imprescindibile punto di riferimento.

Michele Vinai

Note

[1] La prima traduzione tedesca del testo della sesta edizione avvenne ad opera di Ludwig Theobul Kosegarten, il quale pubblicò una Theorie der sittlichen Gefühle in due volumi (il primo nel 1791, redatto su di un’edizione precedente la sesta; il secondo nel 1795, contente le aggiunte presenti nell’ultima versione smithiana). Nel 1926, Walther Eckstein pubblicò una nuova traduzione accompagnata da un ricco apparato critico (Smith, Adam, Theorie der ethischen Gefühle, nach der Ausgabe letzter Hand übersetzt und mit Einleitung, Anmerkungen und Registern herausgegeben von Walther Eckstein, 2 Bande, Leipzig 1926). Per ulteriori informazioni, si veda l’Introduzione degli editori della Glasgow Edition (Smith, Adam, The Theory of Moral Sentiments, 1759/1790, a cura di D. D. Raphael e A. L. Macfie, Oxford, Oxford University Press, 1976).

[2] Smith, Adam, Teoria dei sentimenti morali, 1759/1790, a cura di A. Zanini, trad. it. C. Cozzo, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991.

[3] Gli editori della “Glasgow edition” inseriscono le Considerations nel volume IV (Lectures on Rhetoric and Belles Lettres, a cura di J. C. Bryce, Oxford, Oxford University Press, 1983). Una traduzione italiana del saggio è annessa alla traduzione degli Essays on Philosophical Subjects (a cura di W. P. D. Wightman e J. C. Bryce, Oxford, Oxford University Press, 1980) curata da Paolo Berlanda: Smith, Adam, Saggi filosofici,a cura di P. Berlanda, Milano, Franco Angeli, 1984).

[4] «The Dissertation upon the Origin of Languages [viz. le Considerations]is to be printed at the end of the Theory» (Adam Smith a William Strahan, Londra, inverno 1766/67, The Correspondence of Adam Smith, a cura di E. C. Mossner e I. S. Ross, Oxford, Oxford University Press, 1987, cit. lettera 100, p. 122). Poche sono le edizioni inglesi che allegano le Considerations a TMS. Tra queste, si ricorda l’accessibile e ottima edizione di Amartya Sen e Ryan P. Hanley per Penguin Books (Londra, 2009).

[5] Questa omissione accomuna tutte le edizioni italiane, ancora una volta sulla scorta delle scelte (in questo caso inspiegabili e inspiegate) degli editori di Glasgow. Tale sottotitolo fu aggiungo nella quarta edizione (1774) e conservato in tutte le seguenti edizioni supervisionate dall’autore (1781, 1790). Cfr. Raphael, David D. & Macfie, Alec L., Introduction, in Smith, Adam, TMS, a cura di D. D. Raphael e A. L. Macfie, Oxford, Oxford University Press, 1976, p. 40.

Bibliografia

Mossner, Ernest C. & Ross, Ian S. (a cura di), The Correspondence of Adam Smith, Oxford, Oxford University Press, 1987.

Smith, Adam, Essays on Philosophical Subjects, a cura di W. P. D. Wightman e J. C. Bryce, Oxford, Oxford University Press, 1980; trad. it. Smith, Adam, Saggi filosofici, a cura di P. Berlanda, Milano, Franco Angeli, 1984.

Smith, Adam, Lectures on Rhetoric and Belles Lettres, a cura di J. C. Bryce, Oxford, Oxford University Press, 1983.Smith, Adam, The theory of Moral Sentiments, 1759/1790, a cura di D. D. Raphael e A. L. Macfie, Oxford, Oxford University Press, 1976. Edizione inglese altresì menzionata: Smith, Adam, The Theory of Moral Sentiments, 1759/1790, a cura di A. Sen e R. P. Hanley, Londra, Penguin, 2009. Edizioni italiane: Smith, Adam, Teoria dei sentimenti morali, 1759/1790, a cura di A. Zanini, trad. it. C. Cozzo, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991; Smith, Adam, Teoria dei sentimenti morali, 1759/1790, a cura di E. Lecaldano, trad. it. S. Di Pietro, Milano, BUR, 1995; Smith, Adam, La teoria dei sentimenti morali, a cura di R. Bonfiglioli e D. Felice, trad. it. R. Bonfiglioli, Milano-Udine, Mimesis, 2024.

-

Exploiter les vivants. Une écologie politique du travail.

Recensioni / Febbraio 2024L’idea che la soluzione ecologica al cambiamento climatico possa essere attuata attraverso la raccolta differenziata o un minor consumo di acqua viene fortemente criticata da Paul Guillibert, autore di Exploiter les vivants. Une écologie politique du travail (La Découverte, 2023), che pone al centro della sua riflessione la declinazione dell’ecologia politica in chiave marxista, a partire dai rapporti di produzione e sfruttamento. Infatti, nonostante l’importanza di un’educazione e consapevolezza ambientale, non sarà sicuramente il gesto individuale a salvare il pianeta. Non è un caso che l’enfasi mediatica e la politica istituzionale propongano il gesto individuale come soluzione al cambiamento climatico, allontanando lo sguardo dagli scempi ambientali ed ecologici di cui si macchia il capitalismo. Guillibert critica l’imperativo etico che ci interpella in quanto consumatori e consumatrici a diventare bravi cittadini responsabili (adempiendo dunque all’obbligo morale di cambiare i nostri modi di consumo, acquistare prodotti biologici, ridurre i rifiuti e la dipendenza energetica), poiché tale imperativo tralascia la definizione di un soggetto incarnato, identificando la serie di comportamenti sopra elencati come scelta possibile per qualsiasi individuo (senza considerare, ad esempio, il posizionamento socio-economico del soggetto cui si rivolge). L’astrazione e l’universalità del soggetto “eticamente responsabile nei confronti dell’ambiente” crea, in questo modo, una serie di pregiudizi nei confronti di coloro che non hanno la possibilità di mettere in atto tali comportamenti. Inoltre, è necessario porre l’attenzione sul consumo: consumare meglio, infatti, non significa smettere di consumare. È dunque possibile utilizzare l’espressione “consumatori responsabili” o è un ossimoro?

«Il n’est pas question de récuser l’importance pratique de ce geste mais plutôt de s’interroger sur l’effectivité politique d’une individualisation et d’une moralisation de la transition écologique». [1]

A chi tocca, dunque, la giustizia ambientale? Non a caso la domanda è soggetta ad una duplice interpretazione: se da un lato si riferisce a coloro che vivono direttamente i problemi ecologici (ad esempio chi migra per condizioni ambientali insostenibili o chi vive in banlieu o bidonville dove vengono costruite discariche), dall’altro interpella coloro che hanno la responsabilità di farsi voce e corpo di atti di ribellione per la giustizia climatica. Comprendere da chi sia costituito il movimento ambientalista odierno (in riferimento ai Paesi occidentali), e per quale motivo i componenti del movimento abbiamo difficoltà a portare avanti la causa ambientalista (i cui catastrofici rischi non escludono nessuno) [2], è uno degli obiettivi che si pone Guillibert. Se da una parte, però, Guillibert si sofferma ampiamente sulle categorie sociali che vengono escluse dalla retorica ambientalista borghese, dall’altra non è altrettanto esplicativo rispetto all’utilizzo del capitalismo come condizione di oppressione. Nonostante infatti nel testo ci siano riferimenti ad alcuni elementi dell’analisi marxista (ciclo merce-denaro-merce, surplus, forza-lavoro, lavoro salariato), le condizioni delle categorie socio-identitarie coinvolte (operai, non-bianchi, animali, natura) vengono attribuite ad una forza capitalista quasi astratta, trascurando altri elementi di oppressione che hanno determinato la loro subordinazione.

La proposta di congiungere le istanze del movimento ambientalista con la lotta di classe risulta, per tale motivo, un po’ semplicistica. Secondo Guillibert non è possibile immaginare di risolvere problematiche ecologiche se non si ripensa anche ad una differente organizzazione economica (in questo senso l’appello alla coscienza verde individuale stride, ad esempio, con il sistema di logistica e di infrastrutture verso cui si sta attualmente orientando il capitalismo). Compito della filosofia è fare ordine concettuale per potere ideare nuove strategie di produzione e distribuzione: per questo motivo è necessario partire dal lessico utilizzato dal movimento ambientalista. L’«ambientalismo della classe operaia», che si deve dunque appropriare di un ruolo protagonista nella lotta ambientale, non può che fondarsi sul sabotaggio della produzione e della distribuzione attuale, sullo sciopero come strumento di prassi e sull’organizzazione di contro-poteri per sviluppare beni comuni non fondati sulla moneta come mezzo di scambio, pianificando un’economia della decrescita. Non a caso Guillibert ripropone un lessico familiare al linguaggio marxista, soffermandosi sulle nozioni di proletariato, sfruttamento, surplus e salario, e all’operaismo italiano, in modo particolare al pensiero di Toni Negri, in vista di una trasformazione sociale: se da una parte il contropotere non rappresenta solamente una posizione di antagonismo destituente e di rottura nei confronti del capitale (ad esempio attraverso la pratica del sabotaggio e dello sciopero), dall’altra si propone come prassi per costruire un altro modo di vivere e produrre.

Se ad ora il corpo del movimento ambientalista è costituito da comunità scientifica, giornalisti, studenti e intellettuali, e non da operai, non è possibile definirlo come classe, nel senso inteso da Marx nel Manifesto o nel Capitale, poiché è formato da individui che non partecipano direttamente al processo produttivo (e distributivo) delle merci, ma che condividono solamente la condizione di precarietà lavorativa; la popolazione urbana, cittadina, rimane per questi motivi frammentata rispetto alla frangia radicale degli antagonisti ecologici e coloro che, lavorando, alimentano la crisi ambientale stessa.

La questione climatica dal punto di vista della classe operaia, ossia l’ecologia della classe operaia, non rivendica solamente un lavoro in fabbrica che garantisca delle condizioni di vita decenti, ma anche pratiche di lavoro più rispettose dei corpi stessi degli operai, delle persone che vivono vicino allo stabilimento e all’ambiente circostante. A tal proposito Guillibert propone come esempio la condizione degli operai e dei cittadini di Taranto: l’ILVA rappresenta un’esperienza specifica di ecologia operaia, ossia un lavoro che nel corso degli anni ha contaminato il corpo della classe operaia e della cittadinanza circostante. L’importante mobilitazione operaia, organizzata in sindacati, collettivi di donne, e non solo, ha rivendicato una sanità ambientale e un’organizzazione ecologista locale contro l’inquinamento industriale, fino alla condanna per l’ILVA nel 2012. [3]

Unire le lotte della classe operaia, protagonista della produzione, per creare un’identità più allargata che difenda i diritti dei lavoratori in una prospettiva di transizione ecologica, senza distinguere l’attivismo politico dalla fabbrica è ciò che accade all’ILVA e a GKN. Alla luce della centralità della logistica nel modo di distribuzione attuale delle merci, sono allora anche altri operai che devono guidare il movimento ecologista. Camionisti indipendenti (esempio con cui Guillibert apre la narrazione), operai del settore logistico, che faticano a trovare una propria identità nel luogo di lavoro per la continua precarietà e flessibilità cui sono sottoposti i contratti odierni, trasportatori e caricatori che fanno muovere le merci, possono aggiungersi a coloro che le producono. Non solo movimento di merci, ma anche movimento di lavoratori: flessibilità e precarietà sono infatti due condizioni che costituiscono uno dei nuovi strumenti dell’organizzazione capitalista, rendendo più difficile la creazione di un’identità legata ad un luogo di lavoro e la conseguente possibilità di formazione di una coscienza di classe, che si faccia promotrice di lotte operaie.