Papà, ma come si dice:

esercici o esercizi?

(Marta, 5 anni)

Pratica del 15 marzo 2020

Il piede

Conservare il senso della misura senza misura

Lasciare il piede

calare dentro il pavimento.

Quando il piede rilascia sul pavimento, tutto sopra muta.

“Il sole ha la larghezza di un piede umano” (Eraclito)

Lo sbadiglio è uno degli atti più sani e socialmente inaccettabili concessi all’essere umano dalla natura. Generalmente agisce una prima volta al mattino, durante il risveglio, segnale naturale di quell’orologio cosmico inscritto, sottomesso, direbbe Epitteto (Diattribe IV, 100-106), al periodo cosmico del nostro quotidiano vivere.

Ha un suo punto di partenza: quando l’osso mascellare, o la mandibola, o entrambe, muovendosi sollecita(no) la linea delle labbra, misteriosa demarcazione di un sopra e un sotto, ad aprirsi. Può succedere di più nella parte centrale e, allora, le labbra s’incurvano, quasi a contenere una minuscola, rotonda vocale al loro interno. Oppure può avvenire di più sui lati: in questo caso, la fessura delle labbra si allunga in una striatura che ricorda certe fotografie di Luigi Ghirri che ritrae la linea dell’orizzonte. È il preludio, se va in questa direzione, di una delle nostre espressioni più belle: sorridere.

Ma non accade. Lo sbadiglio è più arcaico e primordiale. Atto respiratorio abnorme, lo definisce il dizionario, spesso incoercibile, caratterizzato dall’apertura forzata della bocca accompagnata spesso dalla costrizione delle palpebre.

Sa anche essere pigro. In quel caso, la bocca si divarica più lentamente, diventando il segno da sempre più temuto dagli insegnanti e da chiunque stia tenendo un discorso o si stia esibendo in scena: la noia. Questione di tempo, immagine, intenzione e sensazioni che ci portiamo addosso.

Può, lo sbadiglio, essere elemento costitutivo di una pratica (o esercizio?). Ma certamente! È uno degli atti di apertura più straordinariamente sani concessi a chiunque lavori attraverso il corpo e la voce. Come essere nell’acqua: la pelle si distende, si allunga, si spalma, la colonna incomincia ad allungarsi, le braccia si arricciano e poi si aprono a stella, e così via fino a giù. Fin dentro i piedi. Quando subiamo uno sbadiglio e quando siamo noi ad agirlo? Dove ci porta? Con quali sensazioni? In quali parti del corpo ne percepiamo il riverbero? C’è un momento, lo stavo descrivendo all’inizio, in cui la bocca, nel momento stesso di aprirsi, contiene ancora infinite possibilità: può spalancarsi di stupore, dilatarsi dentro un grido, modificarsi in una smorfia di dolore, squarciarsi in una gran risata.

Eccoci già dunque entrati dentro un tema molto affascinante, per chi si interroga sull’origine delle pratiche: il punto di soglia. Quello spazio dentro cui l’intenzione esita, gioca con sé stessa osservandosi. Un tempo sospeso, funambolico, lo definirei.

Proprio questa domanda, che richiede innanzitutto un ascolto del proprio agire, si presta a dialogare con la stimolante opera di Armando Canzonieri, L’atleta indisciplinato. Fortuna ed Esercizio, pubblicata da Orthotes Editrice nel 2020.

Canzonieri fa qualcosa di molto prezioso: indaga all’interno dello stoicismo che cosa sia una pratica e, per fare questo, fa i conti con gli esercizi necessari per attuarla. Con una parola: askesis. Qui ci viene in aiuto anche Michel Foucault: «Nella tradizione filosofica dominata dallo stoicismo, askesis significa non già rinuncia, ma progressiva attenzione a sé, e padronanza su se stessi”. Ed il fatto che l’askesis preveda degli esercizi, i cui due poli opposti costitutivi venivano designati come melete e ghymnasia. Si rimane letteralmente estasiati dal grado di consapevolezza con cui venivano utilizzati questi due termini. «Melete significa, stando alla traduzione latina, meditato, meditazione […] si trattava di anticipare la situazione reale immaginando un dialogo fittizio […] immaginare l’articolazione degli eventi possibili per saggiare come si reagirebbe: questa è la meditazione». Al polo opposto c’è la ghymnasia, l’allenamento. «Mentre la meditato è un’esperienza immaginaria che ha lo scopo di esercitare il pensiero, i ghymnasia consistono in un allenamento in una situazione reale, anche se prodotta artificialmente». Per esempio: «Ogni mattina si fa una passeggiata e si verificano le proprie reazioni» (M. Foucault, Tecnologie del sé. Un seminario con Michel Foucault, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, pp. 32-35, citato nel libro di Canzonieri).

Ora, per tornare al punto di soglia, nulla, meglio dell’atto del camminare, lo rappresenta. Perché, quando camminiamo, noi stiamo continuamente cadendo. Questa tragicità in atto, di cui sono immagine simbolo le sculture di Alberto Giacometti, si salva dentro un tempo sospeso che ci trasforma magicamente in funamboli. O in fanciulli. È dentro questo spazio minuscolo e dilatato che risiede l’essenza della pratica.

Le mie pratiche, quest’anno, hanno preso un nome: pratiche di accordatura. Sarà forse facile riconoscervi inguaribili tracce di platonismo pitagorico, un richiamo verso le origini della filosofia stessa, prima che il suono, la parola e il gesto si addormentassero nella concettualizzazione del logos. Insieme alla consapevolezza che vi sia all’interno delle pratiche qualcosa di profondamente artigianale, come l’accordatura di uno strumento.

C’è bisogno di una trasmissione. Di un ascolto. Di una condivisione. Lasciate alla pelle il tempo per comprendere, raccomanda Philippe Petit nel suo Trattato del Funambolo, a chi impara a camminare sul filo a piedi nudi. Non sembra forse di sentire parlare un calzolaio?

Nessuno meglio di Walter Benjamin ha lasciato una traccia per noi, contemporanei smarriti, orfani di stelle che ancora orientavano nello spazio i nostri antenati senza alcun bisogno di avere il navigatore. La troviamo nella figura del narratore. È in questa intuizione folgorante che viene messo a fuoco il rischio di una perdita irrimediabile dell’esperienza. In fondo, ci dice, i primi narratori ricevevano il racconto di esperienze che passavano di bocca in bocca: contadini e marinai furono i primi maestri del racconto e la sua scuola superiore è stata l’artigianato. Perché la vera narrazione implicava una sorta di utilità pratica e di vita, per imparare da altri storie di viaggi, i fini dettagli di una professione, proverbi e norme di vita. Inteso in questa maniera, il narratore diventava persona di consiglio per chi lo ascoltava. Da quando incominciano a scomparire le figure degli artigiani, a quel punto anche la narrazione si modifica (le subentrerà il romanzo). Diminuisce la comunicabilità dell’esperienza cucita nella stoffa della vita vissuta che diviene saggezza, come la chiama Benjamin.

Arrivati a questo punto, dovrò arrischiare l’aggiunta di una terza polarità, tra il melete e la ghymnasia, che è parte altrettanto fondamentale delle pratiche.

Il ruolo che giocano le modalità di apprendimento del bambino nei suoi primi anni di età. Quell’esperire il mondo in maniera tattile-cinestetica e uditiva che proprio il Novecento traduce a suo modo nell’immagine del funambolo. Portare quell’esperire dentro il corpo adulto è, forse, la chiave di accesso alle pratiche.

Appena nasciamo, è la bocca, ancora lei, a sperimentare il mondo: succhiando, per nutrirsi, articolandosi in primi balbettii, sonorità, lallazioni, che sono pure pratiche di scoperta. Condizione meravigliosa che ogni atleta indisciplinato vorrebbe continuamente cercare. Praticare la pratica nella sua più pura ed esperienziale essenza.

Esistono un’infinità di pratiche (o esercizi) per le labbra, la lingua, la bocca.

Nessuno meglio di Moshe Feldenkrais, il maestro che non ho avuto l’onore di conoscere di persona, ma di cui ho avuto il privilegio di riceverne l’insegnamento attraverso la trasmissione del suo lavoro.

Ai tempi del liceo, ero affascinato, tramite i racconti di mia nonna che lo incontrava ogni tanto dalle parti di Porta Palazzo, dalla figura del “filosofo ignoto”. Così si firmava infatti sul giornale La Stampa, Guido Ceronetti. Furono le sue traduzioni, trovate in casa, di alcuni testi dell’Antico Testamento: Giobbe, i Salmi, a folgorarmi. Vi compariva una sorta di scavo ritmico, articolare, osseo del palato, delle labbra, del respiro dentro le consonanti dell’alfabeto ebraico. Era quasi una questione di gravità di corpi, d’immaginazione necessaria per fare scattare foneticamente le vocali nascoste. Tutto ciò, lamentava Ceronetti, si perde nella traduzione, come se quella parte di corpo e di bocca chiamate in causa perdessero la loro piega buia e, con questa, perdessero il loro duende.

Mi sembrava un gioco. Una continua preparazione della bocca a quella sorta di misteriosi gargarismi che potevano avvenire al suo interno, fin giù nel petto, fin dentro le dita dei piedi, per arrivare a cogliere il suono di una parola. Paradossalmente, quella fu la mia prima forma di danza. Quella era già danza. Movimento.

È arrivato il momento di presentare il personaggio mancante, fino a ora solo accennato, Feldenkrais, in questa storia che parte dalle Diatribe di Epitteto. Siamo negli anni Settanta e una donna svizzera di nome Nora, di oltre sessant’anni, una mattina si sveglia sentendosi un po’ strana. Fatica ad alzarsi dal letto e si accorge che fatica a parlare. Così come a leggere e scrivere. Il medico che la visita le diagnostica una trombosi o emorragia con relativo danno all’emisfero cerebrale sinistro. Iniziano anni difficili in cui non compare nessun miglioramento. A quel punto i famigliari della donna decidono di tentare affidandosi a una figura di cui in tanti parlano. Si chiama Moshe Feldenkrais. Ha così inizio quello che diventerà poi un libro, Il caso di Nora, che è il racconto dell’incontro e della guarigione di Nora, lavorando con Feldenkrais. Si tratta di un viaggio a ritroso, commovente e straordinario, fino alle origini di come ognuno di noi, nei suoi primi mesi e anni d’infanzia ha imparato a muoversi e a parlare. Soltanto ripartendo da lì, anche un cervello danneggiato come quello di Nora, potrà riacquistare le proprie funzioni. Questa storia di Nora è arrivata molto spesso dove poteva arrivare più facilmente, ovvero tra “tecnici” del corpo e rappresentanti di un certo modo di intendere la ghymnasia, ma non dove doveva anche arrivare: tra le mani di filosofi, antropologi, poeti, fino a mettersi in dialogo con il grande atlante warburghiano di Mnemosyne. Il perché e il per come non sia ancora successo è una domanda profondamente filosofica.

Il 13 ottobre 1910, Franz Kafka e Max Brod visitarono insieme il Museo Carnavalet di Parigi. Kafka rimase affascinato da un quadro di Jean Hubert: Le lever de Voltaire. Vi si vede Voltaire in un atteggiamento alquanto buffo: appena sveglio, in piedi in bilico su una sola gamba mentre cerca di infilarsi i pantaloni sotto la camicia da notte; il berretto da notte ancora in testa, un naso corvino che spunta e già sta dettando qualcosa al suo servitore. Che funambolica efficienza! Come poteva non esserne affascinato Kafka, lui che per tutta la vita coltivò un esercizio di efficienza cui era costretto: il lavoro di ufficio durante il giorno, e la scrittura, sua vera vocazione, tra le ore discontinue della notte? Sappiamo quanto abbia cercato per l’intera vita una ghymnasia che lo facesse sentire forte, sano, energico. La trovò, forse, negli esercizi di ginnastica e respirazione secondo il metodo di Jørgen Peter Müller. Un biondone danese che si faceva chiamare Apoxyòmenos. Le fotografie in cui si faceva ritrarre ne esaltavano una bellezza da dio greco immortalata in costume da bagno nelle posizioni dei suoi esercizi. C’è qualcosa di così comico e toccante nell’immaginare Kafka eseguire quegli esercizi verso sera, forse prima di iniziare una pagina della Colonia penale, del Digiunatore o di Giuseppina la Cantante. Oppure tra una pagina interrotta del Castello e l’Avvoltoio. E se tutti i suoi racconti, in fondo, non fossero che la metafora di una pratica, una pratica così lunga, ininterrotta, sfinente, che è la vita?

Quando osserviamo il quadro di Jean Hubert, Le lever de Voltaire, sale una divertita, sana allegria. Come se anche lavarsi i denti, mettersi i calzini, invece che un’abitudine, potessero diventare una pratica. Dove comincia, dunque, una pratica? E il momento prima che cominci che cos’è, allora? Una preparazione alla pratica? O è già parte della pratica?

Feldenkrais diceva che non si può insegnare nulla, se non creare le condizioni per imparare. Ecco, credo che la pratica richieda una sorta di fiducia verso qualcosa di sconosciuto. Qualcosa che potremmo chiamare “fiducia organica”. Da esploratori in avanscoperta, direbbe Epitteto.

.

.

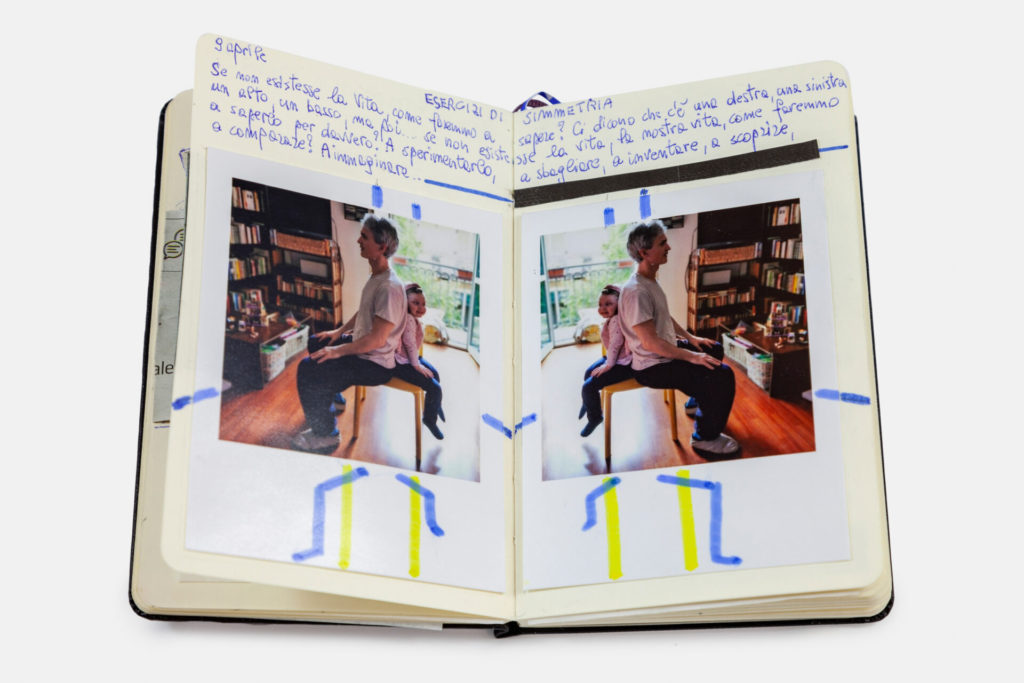

Pratica del 12 aprile 2020

Quando una parte del corpo non si conosce, le altre parti devono compensare; o devono coordinarsi diversamente. Dallo schermo zoom una ragazza polacca ci riflette e dice: è proprio vero. Ora che ci penso, anche nella mia storia famigliare accade così.

di Emanuele Enria

.

.

Aperçues è uno dei libri più singolari di Georges Didi-Huberman

Aperçues è uno dei libri più singolari di Georges Didi-Huberman