-

-

PK#16 \ Meditazioni sull’amore

Rivista / Maggio 2022Come l’essere, anche l’amore si dice in molti modi. Diverse sono le grammatiche dell’amore, e diverse sono le fenomenologie dell’esperienza amorosa. Complicati sono pure i fili che annodano le grammatiche dell’amore, che permettono cioè di raccontare le storie d’amore, con le esperienze amorose, le quali, anche quando si dicono nella parola non pronunciata dell’estasi erotica o nel silenzio che accompagna il lutto dovuto alla perdita dell’oggetto amato, sono sempre tese verso il loro dirsi, verso una narrazione possibile. Purificare, o emendare, tali grammatiche non è impresa facile, ma, riconoscendo che in molte di esse si cela la presenza – a volte nemmeno tanto nascosta – del dominio maschile o patriarcale, è per lo meno auspicabile fornirne una decostruzione.

Like being, love is said in many ways. There are different grammars of love, and different phenomenologies of love experience. The threads that bind the grammars of love are also complex, and even when they are said in the unspoken words of erotic ecstasy or in the silence that accompanies the mourning due to the loss of the beloved object, they are always stretched towards their own saying, towards a possible narration. Purifying or amending these grammars is not an easy task, but recognising that many of them conceal the presence - sometimes not even so hidden - of male or patriarchal domination, it is at least desirable to provide a deconstruction.

A cura di Veronica Cavedagna e Giovanni Leghissa

Scarica PDF

English version

DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/16.2022

Pubblicato: marzo 2022

Indice

EDITORIALE

I. TEORIE D'AMORE

Nicoletta Cusano - Amor, ch’a nullo amante amar perdona… [PDF It]

Sergio Benvenuto - Una sfida per la filosofia [PDF It]

Mara Montanaro - Uno scambio di fantasmi [PDF It]

Andrea Zoppis - L’amore al vaglio della contingenza. Note sulla relazione amorosa a partire da Merleau- Ponty e Simondon [PDF It]

Prisca Amoroso - Custodire la distanza. Una riflessione sulla profondità come dimensione amorosa a partire da François Jullien [PDF It]

Benoît Monginot - Figures, désir, dérive. Eros et poétique dans « Sed non satiata » de Charles Baudelaire [PDF Fr]

II. GLI SPAZI DELL'AMORE

Chiara Piazzesi - Towards a Sociological Understanding of Love: Insights from Research [PDF En]

Francesca Caiazzo - La temporalité de l’expérience amoureuse moderne à partir des apports d’Eva Illouz [PDF Fr]

Carlo Deregibus - Gli spazi dimenticati dell’eros. Progettare occasioni di spontaneità [PDF It]

III. RESISTENZE

Manon Garcia - Dall’oppressione all’indipendenza. La filosofia dell’amore nel "Il Secondo sesso" di Simone de Beauvoir [PDF It]

Veronica Maio - Amore clitorideo. Esperienza amorosa e sovversione dell’identità sessuale nell’autocoscienza di Carla Lonzi [PDF It]

Floriana Ferro - Beauty and Possession. Reversible Eros [PDF En]

IV. MODI DI SIGNIFICARE

Gianni Pellegrini - Chiodo scaccia chiodi! Spigolature dalle tradizioni intellettuali sud-asiatiche sull’amore e/o desiderio (kāma) come antidoto ai desideri [PDF It]

V. LETTURE, RILETTURE E TESTIMONIANZE

Chiara Pignatti, Marco Xerra - Godere di dio. La posizione mistica tra devastazione e amore [PDF It]

Noemi Magerand - « Se faire la complice d’un ordre qui nous opprime » : comment Réinventer l’amour avec Mona Chollet [PDF Fr]

Emilia Marra - De gli erotici furori: amore e relazioni nel nuovo abitare [PDF It]

-

Sulla disperazione d’amore di Stefano Bonaga

Recensioni / Aprile 2022«Usare un quintale di tritolo per far saltare un portaombrelli»

Quando si soffre, è difficile non lamentarsi. Di fronte al tribunale della ragione, quando finisce un amore, è arduo non compilare una confessione, facendo del proprio dolore la testimonianza del torto subito dall’altro. Ma nel fare di sé stessi un personaggio tragico, non si può sfuggire più alla propria narrazione, poiché prima di confessare, si giura sempre di dire tutta la verità. Questo libro non è una confessione e in esso non opera sotterraneamente alcuna teodicea.

A sentire Stefano Bonaga, l’amore è una virtù della forza (Sulla disperazione d’amore, Aliberti compagnia editoriale 2019, n. 28; d’ora in poi, tra parentesi, sarà indicato solo il numero dell’aforisma). Ed è proprio la forza che al disperato d’amore manca: quel che gli tocca, che è anche tutto quel che può fare, è cercare di dormire e così di dimenticare. Se la cura non funziona, almeno si otterrà una «amorevole perdita del sé» (84). Restituire la complessa sintomatologia che cataloga l’autore non pertiene a questa sede, anche perché si tratterebbe di spiegare ciò che nel testo viene raccontato, mancando a quel tono che, come si dirà più tardi, è fondamentale all’effetto del testo stesso. Per ora basterà considerare che, a parere di chi scrive, il trattato prende una posizione chiara sulla determinazione del desiderio del disperato: se è la forza che gli manca, è perché la sua disperazione è, spinozianamente, legata alla sua impotenza. La tragedia del disperato d’amore sta tutta in questo annichilimento, che è un assoggettamento dell’oggetto, ma anche e soprattutto del soggetto, in una fossa che rasenta il «nulla della potenza» (83). A esser onesti, però, il disperato può ancora agire, ma solo in maniera coatta (118), e questo fa di lui una macchina che scava nella carne, che produce concatenamenti e che funziona a un regime metaforico (21). A monte, l’autore parte da una considerazione produttiva del desiderio, piuttosto che costruire il suo ragionamento su un desiderio-assenza. La definizione della disperazione risente, di rimando, della stessa matrice filosofica, anche se, nella disperazione, l’unica concatenazione che rimane possibile è quella che opera attraverso una progressiva sottrazione del sé a sé stessi, che ha come scopo quello di lasciare indietro solo la carne, a torturarsi (14). Necessariamente, allora, la ragione si rivela più come un accidente che come una facoltà, la cui potenza è determinata dal caso (71).

La disperazione d’amore, inoltre, come omogeneo effetto di questo posizionamento, guadagna in crudeltà, poiché non si tratterà più di una sofferenza psicologizzata: l’unico suffisso di “psico-” che interessa al disperato è “-pompo” (77). Piuttosto si patisce un dolore del corpo, che impedisce qualsiasi azione, poiché a essere inibita è la potenza. Di più, la doppia articolazione che lega il disperato a chi ama, sta tutta nella costatazione che, sebbene il legame con l’amato sia reciso, non è finito l’effetto fantasmatico della sua presenza. È una legge di proporzionalità inversa quella che lega la forza dell’amato a quella del disperato (38) e più l’altro sembra felice, più il disperato perde la capacità di farci qualcosa.

Sì, però prima o poi la disperazione d’amore finisce, ed è ragionevole immaginare che così accada. Che sia la ragione a legittimare l’immaginario (35) non diminuisce però la sofferenza, poiché l’attesa è vissuta come stagnazione, nell’ordine temporale dell’aion, dell’astrazione cui non si dà rimedio se non eventuale. Di più, anche le parole del suo vocabolario stanno nello stesso tempo astratto, “nulla, essere, sempre, mai” (23). Chiaramente esse soffocano solo chi le pronuncia. Come effetto, inoltre, dell’impotenza di agire ora, il disperato si strugge nel suo desiderio declinato al «congiuntivo passato» (81). E se il tempo del disperato d’amore è astratto, il suo spazio gli è indifferente: risponde così con euforia o depressione motoria, ma in entrambi i casi la «pace logistica» (36) è negata, poiché il disperato è, in fin dei conti, «homeless» (56).

Se però è vero che si può scrivere solo di ciò che non si vuole più nel cuore (18), la scrittura è amica del disperato d’amore. Ed è lo stile particolare che utilizza l’autore che ci piacerebbe qui tematizzare, dato che è proprio questo che permette un certo effetto terapeutico sul lettore. Sebbene infatti l’autore consigli ai disperati di stare alla larga dai poeti, e anzi ci indichi di frequentare le farmacie piuttosto che le biblioteche (73), questo è un libro per i disperati d’amore, scritto da un disperato d’amore. E come si diceva, è facile scadere nel tragico. Ma il tono che regge il trattatello è piuttosto tragicomico, a ben rappresentare la situazione del disperato: paradossale figura per cui è comico considerare la sua una tragedia, rispetto a quella del mondo, ma tragico pensarla comica rispetto al suo sentire (13). La forma del trattato, poi, mimica lo stile di una scienza esatta, di una accumulazione fenomenologica dei sintomi del malato. E, avendo la presunzione di credere che l’autore abbia patito di prima mano di quel che scrive, forse proprio per quell’Alba Parietti con cui si ricorda sempre la relazione, il tono che tende all’oggettivazione prende un gusto differente. Il testo sarà così anche un po’ autoironico, e l’autore addirittura si muove per questo una accusa di mediocrità (102). Al contrario, però, il trattatello suona piuttosto come una esternalizzazione, procedimento deleuzo-guattariano che strappa i sentimenti dalle profonde interiora di un “soggetto”, proiettandoli in un campo di pura esteriorità, facendone così degli affetti (Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Piani. Capitalismo e schizofrenia, Cooper&Castelvecchi, 2003, p. 500).

A ciò sembra seguire un’altra operazione essenziale perché emerga questo stile così crudelmente divertente, ovvero una oggettivazione dell’esperienza secondo una logica tutta distorta dalla materia che organizza. Come ci ricorda Enzo Melandri, ogni oggettivazione presuppone una irrazionalizzazione uguale e però contraria, cioè di segno opposto: una soggettivazione (La linea e il circolo, Il Mulino, 1968, p. 772). Si capisce perché il disperato abbia bisogno di questo procedimento per espiare il proprio dolore, cioè la propria affezione triste, che lo lascia privo di forza, ha bisogno di oggettivare la propria impossibilità di agire, in modo da permettersi una azione. Che poi le parole di un disperato vengano pubblicate sarà anche osceno, ma sta nell’ordine delle cose umane (19).

Sia chiaro, d’altro canto, che non si trova nel testo di Bonaga alcuna epistemologia “masochista”, se per quest’ultima intendiamo l’attribuzione alla disperazione di un ruolo conoscitivo o di testimonianza, in breve, di un significato. Il dolore non serve, qui come in Pavese, a niente (Il mestiere di vivere, Einaudi, 1973, p. 59). Chi non ci crede, «si merita un boia e un piccolo patibolo, senza tanto clamore, in una esecuzione minore, modesta e sottotono» (50). Nemmeno il “giusto” fa parte di questo «vocabolario della sofferenza» (27), nessuna teodicea, come si diceva, serpeggia tra le parole a far la morale al disperato. Non solo il lettore, così, non si troverà davanti ad un giudice del proprio dolore dal quale difendersi, ma si vedrà piuttosto in uno specchio distorto nel quale non può riconoscersi, seppure vi distingua le proprie forme. Si sopravvive allora, come disperati, un po’ storditi a questa lettura, poiché ridendo di sé stessi, abituati ad essere divisi da sé, ci si trova a ridere della propria disgrazia, invece che continuare a disperarsi. Spaesati dall’immagine che questo specchio ci rimanda indietro, qualcosa accade. Proprio allora si capisce perché «una risata comica seppellirà i disperati d’amore» (94).

di Irene Sottile

-

Alain Badiou – Alla ricerca del reale perduto

Recensioni / Giugno 2016 Alla ricerca del reale perduto (Mimesis, 2016) è l’ultimo libro di Alain Badiou; titolo ostentatamente evocativo, e chiaro proprio in forza del riferimento all’evocazione. Se non fosse che, anche solo per un vago e sterile (o probabilmente no) principio d’associazione, ancor prima di addentrarsi nella lettura del testo, si è come costretti a pensare contemporaneamente a ciò che di altro l’evocazione porta con sé, alla sua necessaria e conseguente implicazione, e così il pensiero scorrendo tra i ricordi sostituisce quel perduto in un forse più appropriato ritrovato. Semplici associazioni mentali, s’è detto, sino a quando, a fine lettura, si scopre in effetti una certa corrispondenza tra queste e il contenuto effettivo del testo. L’eterno equivoco che un simile titolo corre il rischio di perpetuare è quello di confondere il risultato della ricerca con la ricerca stessa, ovvero di produrre un discorso su ciò che si è perso quando in realtà lo si è già trovato, elidendo in tal modo i confini della classica distinzione agostiniana tra quo eundum est e qua eundum est.

Alla ricerca del reale perduto (Mimesis, 2016) è l’ultimo libro di Alain Badiou; titolo ostentatamente evocativo, e chiaro proprio in forza del riferimento all’evocazione. Se non fosse che, anche solo per un vago e sterile (o probabilmente no) principio d’associazione, ancor prima di addentrarsi nella lettura del testo, si è come costretti a pensare contemporaneamente a ciò che di altro l’evocazione porta con sé, alla sua necessaria e conseguente implicazione, e così il pensiero scorrendo tra i ricordi sostituisce quel perduto in un forse più appropriato ritrovato. Semplici associazioni mentali, s’è detto, sino a quando, a fine lettura, si scopre in effetti una certa corrispondenza tra queste e il contenuto effettivo del testo. L’eterno equivoco che un simile titolo corre il rischio di perpetuare è quello di confondere il risultato della ricerca con la ricerca stessa, ovvero di produrre un discorso su ciò che si è perso quando in realtà lo si è già trovato, elidendo in tal modo i confini della classica distinzione agostiniana tra quo eundum est e qua eundum est.Ma in cosa consiste questo sempre sottratto, che sembrerebbe tuttavia un già da sempre ritrovato, di cui parla Badiou? Il filosofo lo spiega nell’introduzione con una lapidaria constatazione: «Dobbiamo preoccuparci costantemente del reale, obbedirgli, dobbiamo comprendere che non si può fare nulla contro il reale» (p. 7). Il reale dunque, principio d’inemendabilità che per Badiou si presenta subito come «fonte di imposizione, figura di una legge ferrea» (p. 7) da cui non si può prescindere, presieduta dalle regole auree dell’economia, che del reale stesso si fa garante. Questa la base dalla quale può scaturire la domanda filosofica sul reale, che si presenta però sotto una forma particolare, tale da contenere già in sé la propria risposta; il gioco delle circolarità inaugurato dal titolo prosegue qui a livello teoretico nel momento in cui non ci si interroga preliminarmente sulla esistenza o su una possibile definizione fondativa di ciò che chiamiamo reale, ma ci si chiede solo se esso, assunto implicitamente come condizione preliminare necessaria, possa darsi «se non in quanto base di un’imposizione» che esiga solo in ogni circostanza una «sottomissione piuttosto che un’invenzione» (p. 7). Si può comprendere già da qui perché in fondo questo reale di cui si invoca la scomparsa non è mai stato veramente perso: fare della questione del reale non un problema che investe la sua legittimità o la sua possibilità, ma solo la sua origine. Il nostro avere a che fare con una realtà, del mondo e delle cose, non è messo in discussione nella prospettiva dell’autore; il nodo teorico risiede invece nella possibilità di pensare, platonicamente, un vero reale, al di là del volto mistificatore e fallace rappresentato dalla presunta realtà del contesto economico-politico attuale. Si tratta, prosegue Badiou, di «sapere se, dato un discorso secondo il quale il reale genera una costrizione, si possa, o non si possa, modificare il mondo in maniera tale che si presenti un’apertura, prima invisibile, attraverso la quale si possa sfuggire a questa costrizione pur senza negare che esistano sia il reale sia la costrizione» (p. 10).

L’affermazione mette ora in mostra, nel punto più denso della teorizzazione, l’artificio concettuale che prima appariva solo dal meccanismo a effetto messo in moto dal titolo; in queste parole, in effetti, si può rintracciare quel fondamento necessario di cui si promuove la ricerca, che, se posto attraverso l’impossibilità di negarne la realtà e la costrittività, si presenta già da sempre come un originariamente già dato, una base per un reale già da sempre a disposizione, che occupa una posizione per cui si può già da sempre trovarlo: un reale che probabilmente non può dunque dirsi realmente perduto. La questione si risolverebbe, in un certo modo, solo in un problema di posizionamento: dopo aver detto che il punto non sta nell’interrogarsi sulle condizioni di possibilità della realtà, ma solo sulla necessità di trovare quella vera rispetto a quella apparente nella quale ci troveremmo, la mossa successiva è quella di rintracciare dove e come questo nuovo, autentico accesso al reale può darsi. Qui Badiou ripropone la sua prospettiva filosofica di fondo, caratterizzata dalla centralità data al concetto di evento, quella modalità inedita «che ci costringe a decidere una nuova maniera d’essere» (1994, p. 40) che assume la forma particolare di un incontro. Come già riguardo alla formulazione di una nuova base di legittimità per un pensiero etico e per una ridefinizione del fenomeno amoroso, anche l’incontro con la realtà si instaura essenzialmente grazie a un processo di ricollocazione, di un radicamento al livello della situazione, dove si può «approcciare il reale in un processo ogni volta singolare» (p. 15).

L’affermazione mette ora in mostra, nel punto più denso della teorizzazione, l’artificio concettuale che prima appariva solo dal meccanismo a effetto messo in moto dal titolo; in queste parole, in effetti, si può rintracciare quel fondamento necessario di cui si promuove la ricerca, che, se posto attraverso l’impossibilità di negarne la realtà e la costrittività, si presenta già da sempre come un originariamente già dato, una base per un reale già da sempre a disposizione, che occupa una posizione per cui si può già da sempre trovarlo: un reale che probabilmente non può dunque dirsi realmente perduto. La questione si risolverebbe, in un certo modo, solo in un problema di posizionamento: dopo aver detto che il punto non sta nell’interrogarsi sulle condizioni di possibilità della realtà, ma solo sulla necessità di trovare quella vera rispetto a quella apparente nella quale ci troveremmo, la mossa successiva è quella di rintracciare dove e come questo nuovo, autentico accesso al reale può darsi. Qui Badiou ripropone la sua prospettiva filosofica di fondo, caratterizzata dalla centralità data al concetto di evento, quella modalità inedita «che ci costringe a decidere una nuova maniera d’essere» (1994, p. 40) che assume la forma particolare di un incontro. Come già riguardo alla formulazione di una nuova base di legittimità per un pensiero etico e per una ridefinizione del fenomeno amoroso, anche l’incontro con la realtà si instaura essenzialmente grazie a un processo di ricollocazione, di un radicamento al livello della situazione, dove si può «approcciare il reale in un processo ogni volta singolare» (p. 15).Prende così l’avvio, con questo percorso diagonale, un viaggio sul sentiero, presuntivamente interrotto, che conduce a quella sorta di disvelamento ultimo, a quell’incontro in cui il reale si mostrerebbe per ciò che è, rivelandosi attraverso tre momenti costitutivi che dell’incontro ne definiscono la natura. Il primo, rifacendosi all’episodio della morte in scena di Molière, delinea la forma preliminare dell’incontro come processo di smascheramento e divisione. La morte, reale, di Molière mentre recita il Malato immaginario crea «una sorta di attrito del tutto particolare tra il reale e la finzione» (p. 19) capace di ristabilire, dialetticamente, il primato del primo nei confronti del secondo; l’effetto di finzione della recitazione viene squarciato per mezzo della violenza del reale, che fa, paradossalmente, di un malato immaginario un morto reale. Il reale, ancora molto platonicamente, è pensato come «crollo di una finzione» (p. 20), come disinfestante per l’apparenza, che fornisce la maschera al reale e lo divide, creandone il suo sembiante polimorfo e illusorio.

Il secondo momento permette un avvicinamento al reale per mezzo di un incontro teoretico. Utilizzando la definizione, in verità solo una delle varie possibili, che Lacan fornisce del concetto di reale come impasse della formalizzazione, Badiou spiega che l’accesso a esso avviene nel momento in cui si pone la sua condizione di possibilità proprio dove questa andrebbe a costituire la sua negazione, vale a dire nell’impossibilità: «il numero infinito come impossibile è il reale dell’aritmetica» (p. 28), afferma con un esempio matematico. La formalizzazione della realtà, la sua condizione di realizzabilità, è sempre frutto di un suo punto di informalizzabilità; ecco perché se l’affermazione del reale come formalizzazione risiede nel momento dell’impasse questa sarà sempre anche in parte la distruzione di questa formalizzazione. In termini lacaniani l’idea potrebbe tradursi così: eliminare quel tanto di immaginario e di simbolico ‒ la «formalizzazione sostanziale della nostra esistenza» (p. 31) ‒ che impedisce di conquistare quel punto di impossibile che è il reale; gesto teorico interessante, ma che alleggerisce non di poco l’essenziale distinzione, prevista dallo stesso Lacan, tra reale e realtà, distinzione che in certo modo ripropone un altro celebre parallelismo, quello tra significante e significato; ma come il significante ‒ il senso ‒ non si risolve integralmente nel significato, anzi lo eccede, in quanto non solo sua semplice manifestazione ma anche sua fonte di produzione, così il reale, trovandosi allo stesso tempo dentro e fuori la simbolizzazione, dentro ma costitutivamente fuori dalla parola e dal soggetto, non pone le basi per la costruzione della realtà di quest’ultimo, «giacché il reale non attende, e non attende il soggetto, […] Ma è lì, identico alla sua esistenza, rumore in cui si può tutto intendere, e pronto a sommergere dei suoi bagliori quel che “il principio di realtà” vi costruisce sotto il nome di mondo esterno» (2002, p. 380).

Il terzo e ultimo momento dà accesso al reale attraverso la poesia, quel luogo linguistico che «estorce alla lingua un punto reale impossibile da dire» (p. 37). Le ceneri di Gramsci di Pasolini fornirebbe l’esempio artistico per eccellenza sull’interrogarsi del reale della storia. Inevitabilmente, trattandosi di Gramsci, il reale è quello del comunismo come possibilità irrealizzata, divenuta cenere appunto, le cui forme, storico-politiche e sociali, assumono la maschera grottesca del divertissement. Essa rappresenterebbe quella disperata passione d’essere nel mondo, senza realizzarlo, senza comprenderlo come prodotto d’una Storia che, nonostante se stessa, può lavorare ancora per noi, nella prospettiva di una nuova «dialettica affermativa» (p. 50), per cui la rinuncia «alla fede in un lavoro della storia che sarebbe di per sé stesso strutturalmente orientato verso l’emancipazione» consente anche di «continuare ad affermare che è certamente nel punto di impossibile di tutto ciò che si situa la possibilità dell’emancipazione» (p. 48)

La chiusura di questa tripartizione porta Badiou a concludere, dialetticamente, che il viaggio non è però concluso. Si tratta di puntare più in alto, iperuranicamente alla «ricerca di ciò che di reale vi è nel reale» (p. 52).

di Enrico Zimara

Bibliografia

Badiou, A. (1994). L’etica. Saggio sulla coscienza del male (1993). Parma: Nuova Pratiche Editrice.

Lacan J. (2002) Risposta al commento di Jean Hyppolite sulla «Verneinung» di Freud, in Scritti, vol. I (1966). Torino: Giulio Einaudi editore.

-

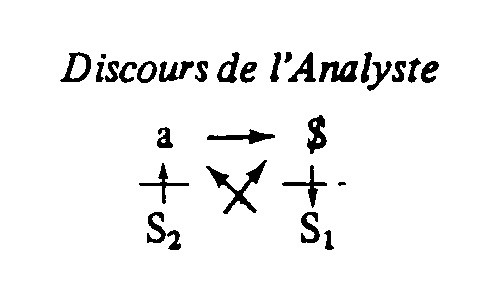

Nel primo periodo del suo insegnamento Lacan mette l’accento sulla funzione simbolica del linguaggio e della parola. Parte dalla constatazione che la psicoanalisi post freudiana del suo tempo aveva in realtà deviato dal sentiero tracciato da Freud: quelli che Freud aveva individuato come concetti fondati su una logica rigorosa erano invece stati presi in modo immaginario, burocratico, cosa che li aveva resi vuoti, banali, privi di logica. In questo primo periodo Lacan svalorizza gli aspetti immaginari per risituare l’esperienza dell’analisi sul suo asse simbolico. Vale a dire che al centro dell’analisi non c’è il significato, il senso. Il senso nascosto dei sintomi di cui parla Freud non è un significato predeterminato, in cui “x vuol dire y” e y sarebbe qualcosa di “rimosso”, nel senso di nascosto in un baule che dovrebbe essere tirato fuori. Non si tratta di questo, questi sono aspetti immaginari che non permettono che si produca dell’inconscio (che è propriamente la finalità di un’analisi). Il simbolico ha invece a che fare con la parola nella sua dimensione significante – termine che Lacan usa mutuandolo dalla linguistica di De Saussure –, cioè slegata dal significato.

Freud lo dice bene affermando per esempio che il sogno funziona come un rebus. A caratterizzare il rebus è il fatto che le parole valgono non per il loro significato, ma per il loro suono, per le lettere che le compongono. Ebbene, l’inconscio funziona proprio così. D’altra parte la regola fondamentale dell’analisi, l’associazione libera – l’invito a dire qualunque cosa venga in mente senza censure –, si fonda proprio su meccanismi significanti. L’interpretazione in analisi non è allora un’interpretazione di senso ma sul piano significante, e l’analisi permetterebbe – secondo l’elaborazione del primo insegnamento di Lacan – la simbolizzazione anche degli aspetti che non sono di per sé di stoffa significante, cioè di parola, come gli aspetti libidici e pulsionali, che toccano da vicino il corpo. In questa logica, la famosa frase di Lacan non esiste rapporto sessuale – che naturalmente non vuol dire che non si compiano atti sessuali – significa allora che non c’è la possibilità che il rapporto tra i sessi sia simbolizzato, che non esiste parola che lo dica appieno, che tra uomo e donna rimane sempre “qualcosa che non va”, uno iato. Si può anche dire che il rapporto tra i sessi non può essere ridotto a formula, a pura logica. Man mano che Lacan procede nel suo insegnamento, prende però sempre più valore un altro aspetto, relativo al godimento. È la parte della sua elaborazione in cui, pur prendendo le mosse dall’opera di Freud, Lacan è sicuramente andato al di là.

Che cos’è il godimento?

Prima di tutto non va confuso con il piacere. Possiamo parlarne come di un’esperienza di soddisfacimento che riguarda ciascun essere umano. Su questo punto, Lacan riprende da Freud diversi elementi. Innanzitutto, il piccolo essere umano, quando viene al mondo, si trova in uno stato di indigenza e sconforto, cui corrisponde una prima esperienza di soddisfacimento, tramite l’intervento di una persona esterna, grazie a un oggetto (per esempio il seno materno). Lacan dice in più occasioni che se osserviamo un neonato dopo la poppata potremo vedere un’espressione di pienezza e soddisfazione assoluta, di godimento appunto.

Ci sono però altri aspetti in gioco: per esempio, già Freud aveva notato che anche un sintomo che fa soffrire può produrre nel soggetto del soddisfacimento. Ne aveva parlato per esempio nel caso dell’Uomo dei topi, in cui notava sul volto del paziente, che riportava

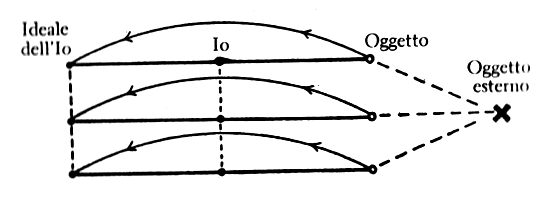

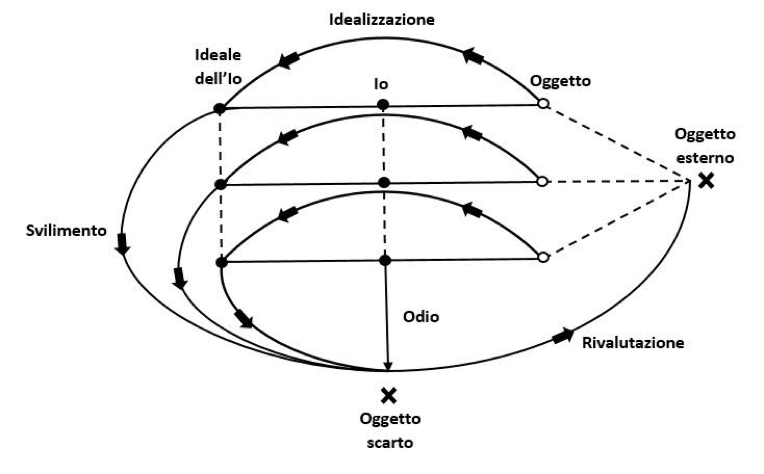

il racconto che aveva udito di una tortura praticata in Oriente, racconto che suscitava in lui il più vivo orrore ogni volta che gli veniva in mente, un’espressione di “orrore di un proprio piacere a lui stesso ignoto”. Cogliamo qui che il concetto di godimento ci proietta decisamente al di là di una logica del bisogno: il neonato che aveva fame e si è saziato, con la sua espressione beata, ci dice che si è prodotto, rispetto al semplice soddisfacimento del bisogno, un di più, ed è alla ripetizione di questo “di più” che da quel momento il soggetto tende; non si tratterà più solo di placare la fame. Il godimento quindi tocca in primis il corpo, e alla fine degli anni ’60 Lacan dice che «un corpo è fatto per godere, godere di se stesso». Se inizialmente aveva ipotizzato che la dimensione corporea del godimento potesse essere del tutto riassorbita dal simbolico, in seguito coglie che ciò non è possibile: anche al termine di un’analisi questa dimensione permane, per quanto non immutata. Infine – ce lo insegna per esempio l’espressione che Freud individua sul volto dell’Uomo dei topi – il godimento può coesistere con l’orrore, ma anche con il dolore. La persona soffre, ma al tempo stesso è invasa da un godimento che neanche riconosce come tale; è l’analisi che può permetterle di riconoscerlo, e di separarsene almeno un po’. Il godimento però, nell’esperienza umana, non è mai completo e durevole. Per l’essere umano esso è perduto da sempre, interdetto; quello che ne possiamo esperire nella nostra vita sono briciole, frammenti, attimi, e questo spinge ogni volta di nuovo alla ricerca di soddisfacimento, tramite la parola o gli oggetti. Sì, perché la parola non è fuori da questo gioco. La parola stessa produce un godimento.

il racconto che aveva udito di una tortura praticata in Oriente, racconto che suscitava in lui il più vivo orrore ogni volta che gli veniva in mente, un’espressione di “orrore di un proprio piacere a lui stesso ignoto”. Cogliamo qui che il concetto di godimento ci proietta decisamente al di là di una logica del bisogno: il neonato che aveva fame e si è saziato, con la sua espressione beata, ci dice che si è prodotto, rispetto al semplice soddisfacimento del bisogno, un di più, ed è alla ripetizione di questo “di più” che da quel momento il soggetto tende; non si tratterà più solo di placare la fame. Il godimento quindi tocca in primis il corpo, e alla fine degli anni ’60 Lacan dice che «un corpo è fatto per godere, godere di se stesso». Se inizialmente aveva ipotizzato che la dimensione corporea del godimento potesse essere del tutto riassorbita dal simbolico, in seguito coglie che ciò non è possibile: anche al termine di un’analisi questa dimensione permane, per quanto non immutata. Infine – ce lo insegna per esempio l’espressione che Freud individua sul volto dell’Uomo dei topi – il godimento può coesistere con l’orrore, ma anche con il dolore. La persona soffre, ma al tempo stesso è invasa da un godimento che neanche riconosce come tale; è l’analisi che può permetterle di riconoscerlo, e di separarsene almeno un po’. Il godimento però, nell’esperienza umana, non è mai completo e durevole. Per l’essere umano esso è perduto da sempre, interdetto; quello che ne possiamo esperire nella nostra vita sono briciole, frammenti, attimi, e questo spinge ogni volta di nuovo alla ricerca di soddisfacimento, tramite la parola o gli oggetti. Sì, perché la parola non è fuori da questo gioco. La parola stessa produce un godimento.L'elaborazione di Lacan è molto importante perché offre degli strumenti per comprendere i fenomeni clinici (con “clinici” possiamo intendere tutto ciò che, della vita quotidiana, viene portato in analisi) del nostro tempo, che sono in parte diversi da quelli di cui ha parlato Freud, perché diverso è il discorso dell’epoca. Nei primi del ‘900 così come oggi sono in gioco, per gli esseri umani, sia l’interdizione (castrazione) sia il godimento, ma mentre all’epoca di Freud era la dimensione dell’interdizione, della regola, della rinuncia, e quindi del desiderio, a ordinare la vita soggettiva, familiare e sociale, oggi godi! è l’imperativo cui tutti siamo sottoposti senza sosta. Viviamo nel mondo degli oggetti che possono soddisfarci e renderci tutti belli, giovani, sani, performanti; ciò ha assunto la valenza di un obbligo: puoi godere, quindi devi godere! Il sesso non sfugge a questa logica.

Ma allora, che ne è oggi del rapporto sessuale?

Anche sul piano del godimento, possiamo affermare che non c’è rapporto sessuale. C’è differenza tra il versante maschile e il versante femminile, ma per nessuno dei due il godimento “fa rapporto”, produce condivisione. Il godimento, anche quello dell’atto sessuale, resta non condivisibile. Ciascuno gode sempre dalla sua parte. Il godimento non produce rapporto sessuale perché il corpo “si gode”. Per questo Lacan può dire che «due corpi non possono fare uno». Solo nell’illusione dell’amore si può fare uno con l’altro ma, come ciascuno sa, è un’illusione di breve durata. L’amore è un velo sull’inesistenza del rapporto sessuale, e come ogni velo ricopre ma al tempo stesso lascia intravedere quel che c’è sotto.

di Maria Bolgiani

-

Riccardo Massa è stato un pedagogista capace di interrogare i problemi educativi con la radicalità propria di uno sguardo filosofico. Il suo libro Cambiare la scuola. Educare o istruire? (Laterza, Roma-Bari 1997) è la testimonianza esemplare di un'attitudine di ricerca in grado di tenere insieme la consapevolezza empirica e vissuta dei sommovimenti di un ambiente – quello scolastico – con la profondità e il rigore concettuale. Non a caso, a quasi vent'anni di distanza dalla sua pubblicazione, quest'opera risulta allo stesso tempo persistentemente attuale e marcatamente inattuale. L'attualità è dovuta all'ampiezza della riflessione di Massa, che esamina i problemi e decostruisce le diverse posizioni del dibattito sulla scuola sviscerandone le implicazioni fondanti, spingendo l'interrogazione fino a mettere in discussione le ovvietà inavvertite, i pregiudizi che occludono l'accesso al terreno di discussione più fertile e vitale. Proprio questa attitudine genuinamente filosofica rende il gesto di Massa altrettanto inattuale, apparentemente poco in grado di interagire con la concretezza dei problemi e con il livello dei temi dibattuti dalla politica e dai media. Eppure il testo, composto da una serie di brevi e dense riflessioni prive di note, si presenta come un “esercizio di pensiero” necessario per intraprendere una trasformazione concreta e rigenerante della scuola.

Riccardo Massa è stato un pedagogista capace di interrogare i problemi educativi con la radicalità propria di uno sguardo filosofico. Il suo libro Cambiare la scuola. Educare o istruire? (Laterza, Roma-Bari 1997) è la testimonianza esemplare di un'attitudine di ricerca in grado di tenere insieme la consapevolezza empirica e vissuta dei sommovimenti di un ambiente – quello scolastico – con la profondità e il rigore concettuale. Non a caso, a quasi vent'anni di distanza dalla sua pubblicazione, quest'opera risulta allo stesso tempo persistentemente attuale e marcatamente inattuale. L'attualità è dovuta all'ampiezza della riflessione di Massa, che esamina i problemi e decostruisce le diverse posizioni del dibattito sulla scuola sviscerandone le implicazioni fondanti, spingendo l'interrogazione fino a mettere in discussione le ovvietà inavvertite, i pregiudizi che occludono l'accesso al terreno di discussione più fertile e vitale. Proprio questa attitudine genuinamente filosofica rende il gesto di Massa altrettanto inattuale, apparentemente poco in grado di interagire con la concretezza dei problemi e con il livello dei temi dibattuti dalla politica e dai media. Eppure il testo, composto da una serie di brevi e dense riflessioni prive di note, si presenta come un “esercizio di pensiero” necessario per intraprendere una trasformazione concreta e rigenerante della scuola.L'esperienza della crisi dell'istituzione scolastica è talmente radicale da rendere necessaria l'apertura di uno spazio di pensiero che vada oltre i discorsi politici e istituzionali, fermi alla superficie del problema. Per intraprendere questo esercizio critico e ricostruttivo occorre sgomberare il campo da una falsa dicotomia, che ha contribuito a impigrire e fossilizzare il dibattito: quella tra educazione e istruzione. Il gioco che vuole contrapporre istruzione e educazione favorisce una a discapito dell'altra: è possibile evidenziare la capacità propria dell'educazione di prendere in considerazione i bisogni dei soggetti che vivono la scuola, la dimensione affettiva e relazionale, a fronte dell'aridità e del nozionismo dell'istruzione; oppure rivendicare la portata emancipatrice dell'istruzione in quanto trasmissione laica di competenze e abilità, di contro al dogmatismo, al moralismo e ai rischi di mistificazione ideologica propri dell'educazione. Tuttavia questa contrapposizione appare in gran parte infondata: l'istruzione, quando si presenta come un mito di emancipazione, ha già in sé un orientamento valoriale, e quindi educativo. D'altro canto la densità concettuale di cui l'educazione è portatrice viene perduta nel concepirla come il tentativo di trasmettere valori, a cui si oppone l'istruzione come pratica che insegna conoscenze e competenze.

Massa riconduce l'etimologia di “educare” a educare, che significa nutrire, allevare. Questa derivazione può essere incrociata con la più nota da educere, che vuol dire “tirare fuori”, connotando così l'educazione come un prendersi cura che conduce via, porta oltre. L'avere cura, l'allevare, comporta uno strappare dal luogo protetto dell'allevamento per condurre all'aperto, nella radura. Educere può così essere accostato a seducere, nel senso dello sviare, del portare fuori strada. La ricchezza semantica insita nell'educazione lascia intravedere la possibilità di un'accezione del termine scevra da dogmatismi, indica il gesto di chi, per permettere la costruzione della soggettività, lascia fare esperienza del vuoto.

I tentativi di pensare e cambiare la scuola risultano inadeguati finché si cristallizzano su posizioni

unilaterali e semplicistiche: il cognitivismo assoluto cieco nei confronti della dimensione affettiva, erotica e desiderante dei soggetti che abitano la scuola; il didattismo docimologico che riduce l'insegnamento a una pratica misurabile sul piano dei profitti e dei risultati; il contenutismo che vede il problema in ciò che viene insegnato; lo scolasticismo che propone la scolarizzazione della vita, e l'opposta illusione della descolarizzazione, che crede di poter liberare l'umanità dal giogo oppressivo dell'istituzione scolastica senza immaginare alternative praticabili, e così via. Occorre piuttosto partire dai sintomi di sofferenza e frustrazione che accompagnano l'esperienza scolastica e cercare di risalire allo strato rimosso che essi indicano. Per comprendere le patologie della scuola non basta soffermarsi su uno degli aspetti che la caratterizzano, bisogna tentare di focalizzare la scuola come un dispositivo strutturale, un campo esperienziale.Massa propone una vera e propria fenomenologia della scuola intesa come una porzione non del tutto problematizzata di mondo-della-vita. Ci sono dimensione residuali di essa che non vengono poste al centro dell'attenzione e che invece dovrebbero essere il punto di partenza di analisi e proposte riformatrici volte al cuore del problema. Una dimensione residuale è il tessuto microsociale in cui si struttura l'esperienza scolastica, a cui si collega la dimensione affettiva e relazionale. Inoltre, la materialità propria della vita scolastica nella sua quotidianità, fatta di routine e processi di socializzazione per lo più non tematizzati. C'è poi la dimensione etnografica: la subcultura interna alla scuola come a priori concreto di qualunque apprendimento possibile.

Cogliere queste dimensioni consente di mettere a fuoco dei nuclei irrisolti del dibattito sulla scuola: come ridefinire il mandato istituzionale della scuola, i suoi rapporti con il lavoro e con l'apprendistato sociale? Come ripensare il ruolo formativo della scuola di fronte alla crisi della famiglia? Qual è il suo ruolo di rielaborazione e mediazione del sapere in un contesto in cui le fonti che producono conoscenza sono molteplici, diffuse e per lo più esterne alle istituzioni universitarie? Quale codice comunicativo essa deve veicolare? Quale setting pedagogico è funzionale per la riuscita dell'esperienza formativa, e quindi quale struttura organizzativa? Si tratta di un livello problematico che per lo più soggiace a quello comunemente affrontato nel dibattito pubblico sulla crisi e necessità di riforma del sistema scolastico. Eppure, solo affrontando le implicazioni più profonde che strutturano la scuola è possibile proporre un cambiamento all'altezza delle sfide che emergono dall'esperienza educativa in tutte le sue sfumature.

Qualsiasi tecnologia didattica che pretende di istruire efficacemente e programmare il comportamento degli insegnanti risulta monca e velleitaria se pensata al di fuori del contesto materiale e organizzativo che struttura la vita scolastica, se è cieca di fronte alle componenti affettive e relazionali dell'esperienza educativa. La sfida è riuscire a strutturare un campo autonomo della scuola rispetto al resto della vita sociale, che la renda uno spazio protetto di transizione e mediazione, ma che allo stesso tempo consenta, all'interno di quello spazio, di lasciar fare esperienza diretta della realtà e della vita. La scuola non deve ignorare né fare esperienza diretta dei codici simbolici della verità, del potere, dell'amore e del denaro; deve assumerli e rielaborarli attraverso una curvatura pedagogica. Un setting pedagogico in grado di aprire esperienze educative, di apertura del mondo, non può più essere legato a un dispositivo disciplinare ormai inceppato, legato al voto: deve passare da un principio di prestazione a uno di espressione, azione e creazione; deve riappropriarsi della specificità della forma di vita scolastica come spazio capace di accendere il desiderio, di costruire soggetti, di educare anime e istruire menti. É la realtà delle cose – la trasformazione dei codici e dei linguaggi, la mutazione delle forme di esperienza – che richiede un oltrepassamento della forma-scuola così come la conosciamo. La ricerca di Riccardo Massa indica alcuni degli orizzonti di pensiero che è necessario imparare a frequentare per poter intraprendere questo percorso.

di Luca Pagano