A undici anni dalla pubblicazione di Sortir de la grande nuit (2010; trad. di D. Contadini, Emergere dalla lunga notte, Meltemi 2018), Achille Mbembe, critico della decolonizzazione e originale lettore della french theory, rimette mano a testi pubblicati nel corso dell’ultimo decennio, raccogliendoli nell’edizione della Columbia Press sotto il titolo Out of the Dark Night: essays on decolonization. L’edizione del volume in lingua inglese, che include pagine non comprese in quella francese, solleva anzitutto la domanda sul significato della sua comparsa in una lingua fruibile da un pubblico (accademico e non) ben più ampio di quello francofono.

La scelta di una pubblicazione modificata in inglese può essere anzitutto riferita alla rilevanza che la critica decoloniale sta assumendo in un’ottica globale: la riflessione di Mbembe, la sua forte critica alle politiche (neo)colonialiste francesi e l’interesse per la posizione specificamente africana nel contesto internazionale, non si esauriscono in un’opposizione manichea fra Centro e Periferia. Il contesto geopolitico post-coloniale è a oggi una realtà il cui riverbero si fa sentire in questioni eminentemente filosofiche: dal continente africano si propaga un’esigenza critica, un paradosso che, nella sua specifica irriducibilità, si rivolge ancora ai fondamenti epistemologici occidentali.

Sia chiaro: comprendere il testo di Mbembe a partire da un’opposizione teorica alla centralità euro-americana è una semplificazione eccessivamente ingenua. Le prime pagine si aprono infatti con una sicura affermazione del panorama culturale mondiale come entangled, correlato nelle sue diverse zone geografiche. E questo è sempre stato vero: dallo sviluppo di una ragione umanistica e universale alla sua applicazione in senso colonialista, dall’elaborazione di saperi nazionalisti al recupero di governi autoritari nelle ex-colonie, la teoria e il suo supporto politico sono sempre stati dislocati nei più remoti angoli del globo. È in quest’ottica che gli eventi della decolonizzazione assumono il loro carattere più propriamente filosofico e mostrano tutta la permeabilità della teoria a ciò che ne è ambiguamente estraneo: “Besides traditional northern Atlantic research institution and centers of learning, alternative circuits of circulation (South/North, North/East, South/East) have emerged during the last quarter of the twentieth century. This worldwide dissemination of thought has been buttressed by a worldwide circulation and translation of concepts and the denationalization of the great academic debates” (Mbembe 2021, p. 13). Ma ciò non significa nient’altro che un cambiamento epistemologico, un riposizionamento degli archivi e una modificazione della critica seguendo il paradosso che il continente africano ha rappresentato nell’ultimo mezzo secolo: una teoria delle soglie (o, theory of threshold) che spieghi il tessersi vicendevole di epistemologia e prassi, dei continenti e dei popoli.

Che farsene quindi dell’Europa? Può darsi che l’aspetto più originale della riflessione di Mbembe sia il relativo disinteresse con cui viene affrontata la questione. In alcuni testi capitali della decolonialità, tra cui il caposaldo Provincializzare l’Europa (Chakrabarty 2004, ed. or. 2000), affrontare la questione dell’autodeterminazione dei popoli cominciava proprio da una decostruzione dell’europeità del pensiero. Con questa impostazione, tuttavia, la possibilità dei movimenti indipendentisti sconta l’ipoteca teorica dello sguardo del colonizzatore, non comprendendo che questi sono stati guidati da un’autonoma volontà di umanizzazione. È qui che Mbembe introduce una seconda dimensione del progetto decolonizzatore, ovvero quella ontologica: la decolonizzazione nella sua verità evenemenziale è stata il giungere all’umanità degli ex coloni, l’assunzione della capacità di poter dire “io”: “In anticolonial thinking, humanity does not exist a priori. Humanity is to be made to rise through the process by which the colonized subject awakens to self-consciousness, subjectively appropriates his or her I, takes down the barrier and authorizes him or herself to speak in the first person” (Mbembe 2021, p. 62). Lo spazio aperto dall’Evento della decolonizzazione è spazio di costruzione del sé, dove l’apertura, il gap ontologico è un vuoto funzionale all’esistenza di un mondo post-razziale. D’altra parte, quale altro movimento può ridefinire i fondamenti ontologici classici se non avanza pretese sulla divisione millenaria e globale costituita dalla demarcazione razziale? E in effetti di globalità si tratta, dal momento che la prospettiva ontologica aperta dalla riflessione decoloniale si realizza nell’ideale di condivisione e relazione delle differenze (la métisse umana). È solamente a questo punto che il confronto con l’Europa può entrare in scena: se è vero che “In black thought analysis of decolonization […] cannot be dissociated from the question of Europe” (p. 64), è anche vero che il telos di divenire-europei dei non europei viene scalzato dall’obiettivo del divenire Altro dell’Europa, ovvero, seguendo la riflessione derridiana, di assumere l’altrove che abita il qui europeo come punto di rottura con le ontologie ed epistemologie tradizionali.

Voltare le spalle all’Europa, come indicava Fanon cinquant’anni prima della pubblicazione di questo testo (Fanon 2015, ed. or. 1952), significa quindi assumere come punto di vista critico la prossimità dell’Altro alla supposta purezza europea. È questo il senso delle pagine dedicate da Mbembe all’analisi della situazione francese. L’esempio non si esaurisce nell’illustrazione di come la razza funzioni da principio di divisione e socialità (secondo la costituzione di un interno razzialmente superiore demarcato da un esterno, aldilà della frontiera europea, sede di popoli degenerati); bensì, sviluppa la critica a un pensiero umanistico universalizzante, rappresentato dagli ideali rivoluzionari francesi, che non può fare a meno di istituire la discriminazione come suo punto fondamentale a partire dall’affermazione dell’indifferenza delle differenze. L’astrattezza dell’ideale civico francese e la sua messa in pratica mediante politiche cieche alla differenza, ha come correlato psichico una negazione della possibilità di lutto: non si sottovaluti questo aspetto, poiché la capacità di piangere una vita, secondo l’argomentazione di Mbembe, è il riflesso diretto della sua dignità umana. Necropolitica è allora il titolo dell’ultimo capitolo del colonialismo europeo privo di qualsiasi epitaffio allo straniero, indegno in quanto inumano e inumano in quanto non europeo.

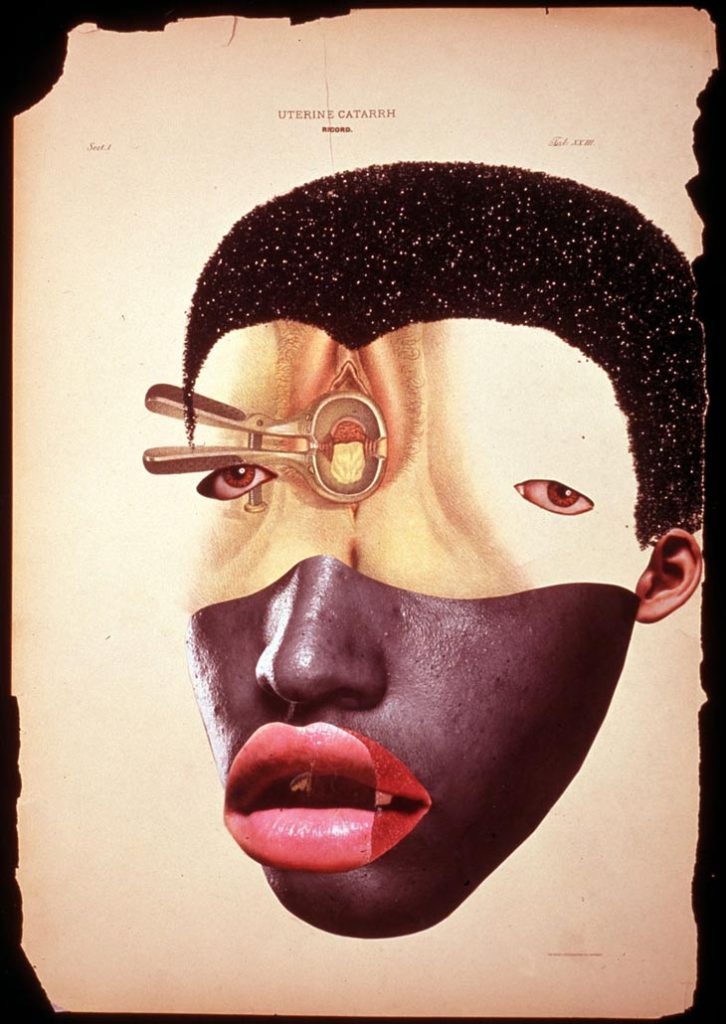

Ma come far sorgere ancora la dignità dell’Altro? La domanda è fondamentale perché chiarisce al contempo che cosa significhi una prospettiva globale e relazionale: la questione dell’entanglement, costantemente sottolineata da Mbembe, assume dei contorni più definiti. Si tratta di un rapporto di restituzione che riassume i due aspetti epistemologico e ontologico della decolonizzazione. A partire da una rivalutazione estetica dell’artefatto africano, in cui non è solo la soggettività umana a parlare, ma una molteplicità virtuale di entità anche extra-mondane, l’oggetto d’arte africana si riposiziona entro un’economia di segni generativa di conoscenza e partecipatoria dell’individuo nella costruzione di umanità. In questo senso il dibattito sulla restituzione “must be recentered around the historical, philosophical, anthropological and political stakes of the act of restitution. One then sees that every authentic politics of restitution is inseparable from a capacity for truth, such that honoring truth and acts of repairing the world become, by the same token, the essential foundation of a new connection and a new relationship” (p. 161). È quindi il valore propriamente filosofico dell’artefatto che dà forma alle due economie della restituzione: uno scambio compensatorio o restaurativo, che, necessariamente parziale, fa i conti con il danno storico e umano; uno scambio veritativo, che considera la possibilità della tradizione e innovazione teorica africana di organizzarsi in proposizioni vere o false.

Effettivamente la verità di cui l’Europa è debitrice all’Africa ci sembra quantomeno ambivalente, operante secondo collusioni, saturazioni e aperture senza termine. Anzitutto nel definire il primo dei dispositivi di controllo discorsivo, cioè lo Stato-nazione. Seguendo una tendenza comune negli ultimi anni della riflessione decoloniale ed esemplificato dall’opera principale di Aihwa Ong (1999), Mbembe concorda nel considerare la struttura statale modificata sostanzialmente dai flussi transnazionali che attraversano il continente africano e i suoi oceani. Ciò che colpisce è tuttavia l’originale articolazione del discorso transnazionalista su quello psicoanalitico: lo spostamento di popoli attraverso le penetrabili barriere statali ha permesso il risorgere delle conflittualità per il controllo dei corpi e della loro capacità di muoversi; la loro violenza deriva dal conseguente doppio significato di cittadinanza, secondo sangue o secondo stato, che ricalca a sua volta la distinzione fra uno spazio civico intra-muros, sede del discorso sulle origini, e uno extra-muros, sede dell’altrove diasporico. Ma se il conflitto è la prima forma di controllo del movimento, esso non ne esaurisce le possibilità che sono altrimenti garantite dall’elaborazione della domanda su cosa possa fare un corpo nei termini della sua significazione di genere o sessuale. È in questo senso che Mbembe può affermare come ogni lotta politica è una lotta sessuale (“the political struggle, almost always takes on the form of a sexual struggle” Mbembe 2021, p. 193) ed è ancora in questo senso che la lotta per la liberazione femminile e omosessuale può avvenire. Seguendo un percorso tipico che attribuisce all’economia fallica la repressione omosessuale e femminile, Mbembe designa la lotta anale come il punto di svolta nella liberazione dello stesso continente africano. Se infatti il discorso di liberazione focalizzato sull’identità dello Stato-nazione dipinge la liberazione come l’esito di una lotta tra uomini per il controllo totale di un territorio secondo la fantasia di un godimento assoluto, allora la possibilità della castrazione, il godimento escrementizio legato all’analità e il potere di dare vita contenuto nell’immagine del recipiente-vulva sono tutte strategie che fanno tentennare il legame fra subordinazione sessuale e discriminazione civile:

The psychic life of power originates from […] power’s desire for an infinite erection. The project of an infinite erection itself corresponds to a longing for absolute sovereignty – empty infinity. […] This is, indeed, an insatiable desire. It is explicable only in power’s awareness of being surrounded at once by the threat of vulnerability and feminization for which the vulva is the primordial emblem, and by the possibility of emasculation that anality – indeed, the seat of shame, but equally the symbol of the other of omnipotence – represents. Only by turning itself into an even more powerful excrement can the thing fend off the challenge of anality (pp. 203-204).

Ma dal godimento ricomincia anche la ricostituzione di un afropolitismo (afropolitanism). L’ultima mossa teorica di Mbembe, l’innesto della psicoanalisi attraverso Lacan, Deleuze e Bataille, consiste al contempo nella svolta verso un discorso positivo. Il passo fondamentale è qui segnato dal riferimento ai poeti della Négritude: in questa poetica antinazionalista, il plus-godere prende la forma dell’eccesso che viene espulso in quanto detrito, immondizia, rifiuto. Su una montagna di immondizia (un tas d’immondices) si costituisce la comunità prospettata dai poeti della Négritude: è la consapevolezza del legame profondo che unisce inestricabilmente il reale al suo eccesso, l’individuo alla pluralità, lo Stato-nazione alla sua comunità diasporica. In questo modo è la questione del movimento a divenire centrale, proprio perché esso consiste nell’intervallo che intercorre fra un’entità politica astratta e fissata e l’altrove delocalizzato che ne costituisce la possibilità intrinseca. Afropolitismo, conclude Mbembe, è quindi la realtà storica, culturale ed estetica dell’imbricazione del qui con l’altrove: “the presence of elsewhere and vice versa, this relativization of roots and primary belongings and this manner of embracing, with full knowledge of the facts, the foreign, the foreigner, and the far-off” (p. 215).

In una contemporaneità che ha fatto della lotta antimperialista e antirazzista solo l’ennesima tendenza mediatica o l’ultima spiaggia del politically correct, il testo di Mbembe restituisce lo spessore e la complessità della lotta per una decolonizzazione mai compiuta. In essa non vi è alcuna profezia per il futuro a venire, tantomeno una certezza teorica a cui aggrapparsi: vi si trova invece la necessità di confronto con il globale realizzarsi della teoria, il suo posizionarsi entro una cornice geoestetica. Vi si trova il corpo in movimento diasporico dell’Africa, l’afropolitismo come “migrant and circulatory form of modernity, born out of overlapping genealogies, at the intersections of multiple encounters with multiple elsewheres” (p. 221).

di Denis De Almeida Barros