Nel panorama filosofico contemporaneo, David Lapoujade è noto per l’attenzione che ha dedicato all’opera di Deleuze, in qualità di curatore e studioso, oltre che per alcune penetranti ricerche sull’empirismo e il pragmatismo, soprattutto rispetto al tema dell’esperienza pura. In quest’ultimo suo agile libro, egli si concentra invece su Étienne Souriau (1892-1979), autore centrale nella filosofia francese del Novecento, per quanto oggi dimenticato, anche in Italia (ma è imminente la traduzione del suo rilevante Les différents modes d’existence). L’Autore non si limita a una presentazione o a una sintesi del percorso intellettuale di Souriau, ma riesce – nei sei capitoletti che compongono il testo – nell’impresa di fare emergere l’insieme del problema che quest’ultimo sollevava e poneva. In questo modo, Souriau si trova direttamente a essere collocato a pieno titolo nel dibattito filosofico contemporaneo, in particolare rispetto alla possibilità di articolare un’ontologia pluralista. Lapoujade spiega che con Souriau «l’estetica cessa di giocare un ruolo secondario», in quanto essa viene a sovrapporsi con la questione ontologica dell’arte dell’instaurazione, ossia con «l’arte dell’Essere» intesa quale «varietà infinita delle sue maniere d’essere o dei modi d’esistenza» (p. 12). Si afferma così un «pluralismo esistenziale» per il quale da un lato «tutti esistono, ma ciascuno alla propria maniera», e dall’altro lato «un essere non è condannato a un solo modo d’esistenza, ma può esistere secondo svariati modi» ossia «appartenere a diversi piani d’esistenza» (p. 13). Il modo non è però semplicemente ciò che caratterizza l’esistenza di qualcosa di dato, bensì la maniera di far esistere un essere su questo o quel piano, ossia «è un gesto», di natura instaurativa, che non ha preesistenza né si imprime esteriormente ma è «immanente all’esistenza stessa» (p. 14) e si produce «nel corso del processo» (p. 71).

Nel panorama filosofico contemporaneo, David Lapoujade è noto per l’attenzione che ha dedicato all’opera di Deleuze, in qualità di curatore e studioso, oltre che per alcune penetranti ricerche sull’empirismo e il pragmatismo, soprattutto rispetto al tema dell’esperienza pura. In quest’ultimo suo agile libro, egli si concentra invece su Étienne Souriau (1892-1979), autore centrale nella filosofia francese del Novecento, per quanto oggi dimenticato, anche in Italia (ma è imminente la traduzione del suo rilevante Les différents modes d’existence). L’Autore non si limita a una presentazione o a una sintesi del percorso intellettuale di Souriau, ma riesce – nei sei capitoletti che compongono il testo – nell’impresa di fare emergere l’insieme del problema che quest’ultimo sollevava e poneva. In questo modo, Souriau si trova direttamente a essere collocato a pieno titolo nel dibattito filosofico contemporaneo, in particolare rispetto alla possibilità di articolare un’ontologia pluralista. Lapoujade spiega che con Souriau «l’estetica cessa di giocare un ruolo secondario», in quanto essa viene a sovrapporsi con la questione ontologica dell’arte dell’instaurazione, ossia con «l’arte dell’Essere» intesa quale «varietà infinita delle sue maniere d’essere o dei modi d’esistenza» (p. 12). Si afferma così un «pluralismo esistenziale» per il quale da un lato «tutti esistono, ma ciascuno alla propria maniera», e dall’altro lato «un essere non è condannato a un solo modo d’esistenza, ma può esistere secondo svariati modi» ossia «appartenere a diversi piani d’esistenza» (p. 13). Il modo non è però semplicemente ciò che caratterizza l’esistenza di qualcosa di dato, bensì la maniera di far esistere un essere su questo o quel piano, ossia «è un gesto», di natura instaurativa, che non ha preesistenza né si imprime esteriormente ma è «immanente all’esistenza stessa» (p. 14) e si produce «nel corso del processo» (p. 71).

Un altro tratto decisivo nell’itinerario speculativo di Souriau – evidenzia l’Autore – è il gusto per la sistematicità e la struttura, comunque sempre sganciato da ogni pretesa di esaustività o definitività. Ne segue così il tentativo di articolare un catalogo dei modi di esistenza, comprendente i fenomeni, le cose, gli immaginari e i virtuali, tutti espressione di una maniera di esistere peculiare e irriducibile ad altro (pp. 23-35). Inoltre, prende forma l’individuazione di alcune «invarianti» o «leggi» fondamentali nella formazione delle strutture, che presentano una definizione formale innanzitutto della filosofia (pp. 68-69), ma che a ben vedere mostrano anche una più generale rilevanza per la comprensione della logica dell’instaurazione. Esse sono: la legge di «determinazione o decisione» (il taglio problematico di un punto di vista); la legge di «opposizione significativa» (l’ordinamento secondo una polarità centrale); la legge di «mediazione» (l’articolazione dinamica dello spazio tra i poli); la legge di «evasione dinamica o terminazione» (la torsione che apre a un prolungamento su altro piano, al “proprio estraneo”); la legge di «distruzione» (la destituzione delle costellazioni precedenti).

Scorrendo l’insieme di temi e concetti che vengono toccati nell’opera (come instaurazione, pluralità, prospettivismo, modalità, novità, avere, virtuale, consistenza, immanenza, intensificazione o diritto, tra gli altri), si intuisce facilmente il motivo per cui per un filosofo tanto vicino a Deleuze, com’è appunto Lapoujade, il pensiero di Souriau possa offrire un’importante sponda. In ogni caso, l’Autore – pur richiamando in più di una circostanza il lavoro di Deleuze e Guattari – non mette mai in opera un tentativo di “riconduzione a Deleuze” delle istanze di Souriau, né inscena un mero confronto tra opzioni teoriche più o meno rivali (evitando, giusto per fare un esempio, di comparare la struttura dell’instaurazione per Souriau e quella della creazione per Deleuze). È proprio così che Lapoujade riesce da ultimo a esibire “silenziosamente” il possibile generale contributo di Souriau alla costruzione di una metafisica del processo genuinamente empirista.

Mi limito a presentare un esempio in tal senso: il concetto di purezza. L’Autore insiste sul fatto che, quando i virtuali fanno ingresso nel catalogo delle esistenze, per Souriau tutto cambia: la realtà rivela il proprio intimo carattere di incompiutezza, da intendere in senso non negativo bensì positivo ossia differenziante, in quanto il “gesto” proprio dei virtuali «è di suscitare altri gesti» (p. 32). A partire dalla presa in considerazione dei virtuali nell’inventario dei modi d’esistenza, «non ci sono più esseri, non ci sono che processi»: le sole entità che si profilano sono «degli atti, cambiamenti, trasformazioni, metamorfosi che affettano gli esseri e li fanno esistere altrimenti» (p. 51). I virtuali aprono insomma a un mondo sinaptico di eventi, un mondo di verbi e coniugazioni di verbi anziché di cose e sostantivi, un mondo attraversato dalla peculiare forza ontologica delle “pretese” o “esigenze”. Queste sono sì deboli, evanescenti, precarie e labili nella misura in cui non sono solidificate, ma restano nondimeno in grado di far valere la forza del problematico, che introduce l’incertezza nella distribuzione della realtà, “costringendo” così ad assumere una postura sperimentale che sappia rispondervi in modo appropriato (pp. 52-64). In rapporto a tale statuto, i virtuali formano una sorta di «nebulosa dove ogni decisione diventa affare di presentimento, divinazione o intuizione» (p. 34), ponendo il problema di come poter percepire e valutare l’importanza di queste forze insieme flebili e stringenti, ossia di come vedere e fare vedere, posto che qui l’atto “percettivo” fa tutt’uno con quello “creativo”, o – più precisamente – instaurativo. Come si dà insomma un punto di vista interiore o partecipativo rispetto a ciò che “traspare”? In che modo si dà non tanto una prospettiva sul mondo, ma un mondo che fa entrare in una delle sue prospettive? Per cercare una risposta a simili questioni, si profila un metodo di «riduzione», inteso in generale come quell’operazione che «instaura un piano che rende possibile la percezione di nuove entità» (p. 41), ossia che, mentre comincia a intravedere, fa vedere. Si tratta di un’operazione di «pulizia» o “purificazione”, non perché fa riferimento o riporta a ciò che vi è di più essenziale, alla sostanza o natura delle cose, alle essenze nascoste o all’identità recondita di qualcosa, all’interiorità profonda del reale, ai costituenti ultimi delle cose in senso atomistico. Piuttosto, ci si (ri)colloca al «grado zero dell’esperienza», nel «punto di conversione» dove l’esperienza stessa si costituisce, facendo valere «una certa innocenza» per la quale ci si trova senza presupposti, «aperti a tutte le potenzialità dell’esperienza pura» (pp. 40-47). Si tratta di un passaggio tanto banale da rischiare di restare impercettibile: dalla purezza delle essenze alla purezza dell’apertura; dalla purezza dell’incontaminato alla purezza di ciò che essendo “sul nascere” risulta anzi sovraesposto a un intreccio di possibili contaminazioni. È in gioco un modo di concepire il “puro” molto vicino alla maniera in cui tendiamo a rappresentare l’infanzia (perlomeno oggi, non essendo sempre stato così): uno stato di innocenza e “totipotenzialità”, di semplicità intesa quale apertura ancora non-determinata – dunque uno stato piuttosto di com-plessità. È esattamente una condizione – in poche parole – di virtualità (come peraltro voleva anche Deleuze). È l’eterogeneità a contraddistinguere la posizione di squilibrio “sperimentale” dell’essere-aperti (non a caso anche comunemente associamo il fare esperienza a situazioni in cui “ci apriamo”), di modo che purezza e impurità vengono a sovrapporsi: è infatti una maniera di essere puri per la quale si è «capaci di tutte le metamorfosi, di sovrapporre svariate prospettive e di circolare attraverso esse» (p. 44); «quando il limite diventa concreto, non ha più per funzione di separare, al contrario fa comunicare […] con elementi estranei alla supposta essenza» (p. 90).

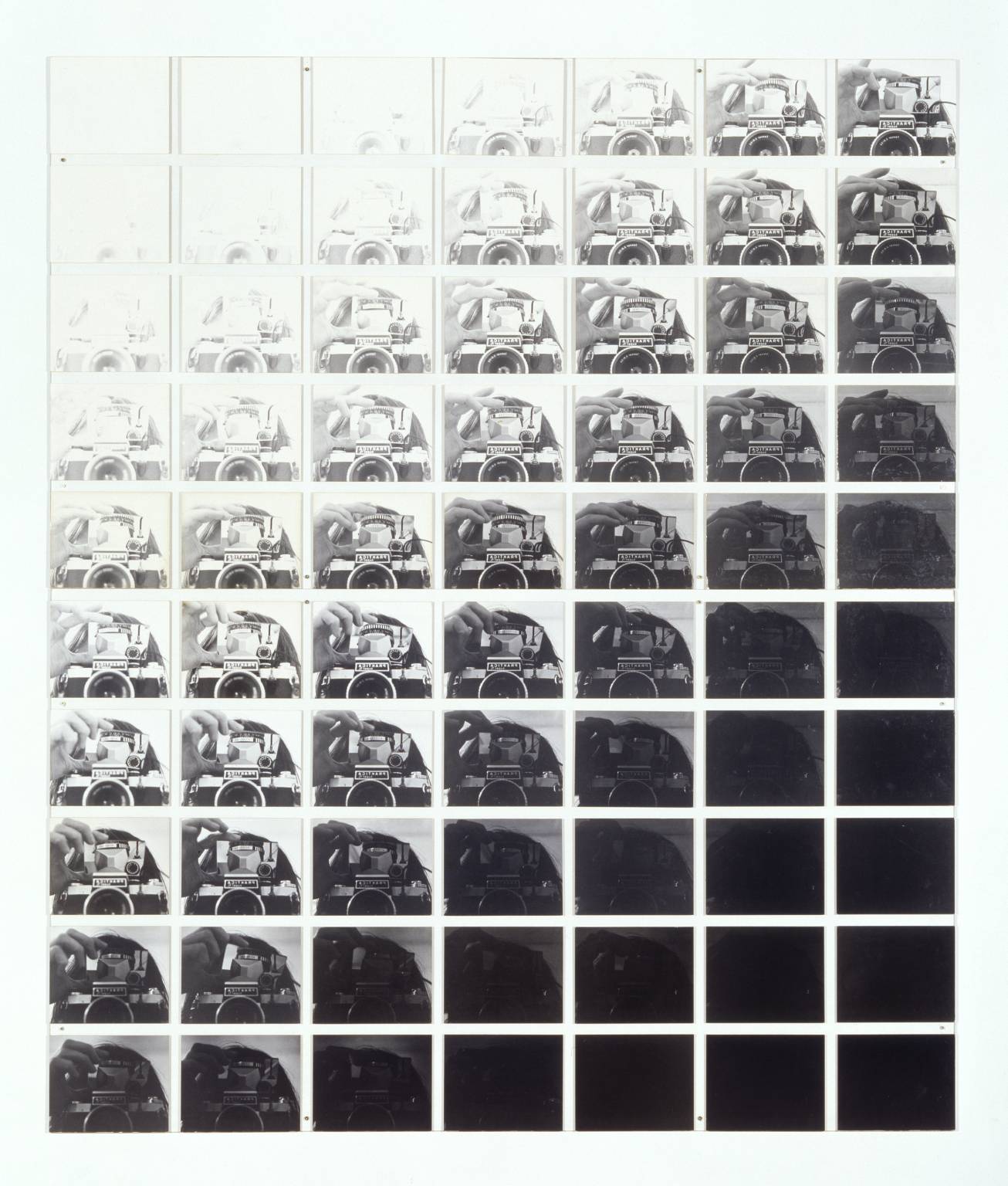

Camera Recording its Own Condition (7 Apertures, 10 Speeds, 2 Mirrors) 1971 John Hilliard born 1945 Presented by Colin St John Wilson 1980 http://www.tate.org.uk/art/work/T03116

Questa concezione del puro è centrale per comprendere appieno la portata di un’ontologia o metafisica empirista, che di per sé potrebbe apparire come un controsenso (analogamente a espressioni quali empirismo trascendentale o empirismo superiore). Infatti, se è vero – in un senso molto ampio – che una filosofia può dirsi metafisica o sistematica nella misura in cui articola un piano astratto della realtà, ci troviamo qui di fronte al tentativo di concepire astrattamente il processo stesso di concrezione delle cose, evitando dunque di contrapporre l’astratto al concreto: «l’astrazione cessa d’essere un limite ultimo per divenire percettibile» (p. 89). Proprio in tal senso, qui il trascendentale puro non è quello indipendente dall’esperienza, ma è l’esperienza stessa; la metafisica pura non è quella dei cieli ideali o dei fondamenti profondi, ma quella delle superfici “pregnanti” che vanno facendosi. Questa metafisica afferma che «non si tratta più di essere tali o quali», bensì di «conquistare delle nuove maniere d’essere» (p. 49), e «non si diventa reali che rendendo più reali altre esistenze» (p. 76), ossia facendosi «intensificatori» (p. 21), «testimoni» (pp. 74-75), «avvocati» o «porta-esistenza» delle esistenze «ancora incompiute»: «noi portiamo le loro esistenze come esse portano la nostra. Noi facciamo causa comune con esse, a condizione di intendere la natura delle loro rivendicazioni, come se esse reclamassero di essere amplificate, ingrandite, in breve rese più reali» (p. 72). Da ultimo, quindi, Souriau ci invita a «entrare in un mondo dove la solidità dei corpi, la nettezza dei contorni, la fissità delle immagini si dissipano, a profitto dei verbi che affettano tutti i modi di esistenza: apparire, scomparire, ricomparire» (p. 92), un mondo nel quale a scomparire «non è il mondo, ma l’idea di un mondo comune», sostituita da quella di «una molteplicità di maniere o di gesti» (p. 48) che non sono mai già dati, ma richiedono incessantemente processi di instaurazione.

di Giacomo Pezzano