-

-

Una teoria critica dell’Antropocene

Recensioni / Giugno 2023Antropocene è il nome che la comunità scientifica – in maniera non del tutto unanime e non ancora formalizzata – ha voluto assegnare alla nuova epoca geologica della storia della Terra, nella quale «l’attività umana ha alterato irreversibilmente le dinamiche geologiche terrestri» (Zalasiewicz et. al., 2021). Originariamente il problema relativo alla definizione dell’Antropocene aveva natura metodologica (Ellis, 2018), ovvero era noto all’interno della comunità scientifica che l’impatto umano sul pianeta stesse provocando alterazioni strutturali del sistema Terra. Ma come renderne conto attraverso un’unica prospettiva, integrando cioè entro un unico quadro l’immensa mole di dati relativi a ciò, provenienti dalle diverse discipline coinvolte? Quanto è accaduto è che le questioni concernenti l’Antropocene legate alle scienze naturali, questioni di natura anzitutto epistemologica, si sono progressivamente trasformate ed estese al di fuori di queste ultime per catalizzare infine buona parte dei discorsi attuali relativi alla crisi ecologica.

Anche le scienze umane, e la filosofia in particolare, sono state recettive di questo nuovo, si potrebbe dire, evento concettuale, o, com’è stato chiamato, “cambio di paradigma” (Ellis, 2018) e ad oggi la letteratura filosofica che ha visto e vede nell’Antropocene l’occasione per reimpostare questioni teoretiche e pratiche, per – speculativamente e praticamente –, “cambiare rotta” è decisamente nutrita. Nutrita, ma per molti versi ancora in fase di definizione, manchevole cioè di un quadro concettuale unitario entro il quale inserirsi e trovare ordine.

Il saggio di Paolo Missiroli, Teoria critica dell’Antropocene. Vivere dopo la Terra, vivere nella Terra (Mimesis, 2022) s’inserisce in questo contesto e cerca di dare un ordine alle molteplici prospettive sull’Antropocene sviluppatesi nel corso di almeno quindici anni di dibattito.

L’obbiettivo del saggio è duplice. Da un lato, presentare un quadro del dibattito interno alle scienze umane, senza risparmiarsi dettagliate incursioni in quello scientifico, rispetto al concetto di Antropocene. Dall’altro, articolare una proposta teorica capace di mostrare le contraddizioni interne a un certo modo di interpretare l’Antropocene, inserirsi nella faglia aperta da questa disamina, indicarne un possibile, e alternativo, sviluppo pratico-teoretico. Quest’ultima operazione, al centro del saggio, prende il nome di “critica”.

L’idea di Missiroli (con Marcuse) è che critica sia sinonimo di trasformabilità. Criticabile è solo ciò che può essere modificato ovvero «ciò che è esito di un processo storico determinato» (p. 23). Ma, se si critica è per aprire una linea di fuga verso uno stato di cose, verso un presente diverso dal nostro, delineando un’alternativa possibile ad esso. Questo processo seguirebbe quindi un doppio movimento: dapprima, di ricognizione dei presupposti che soggiacciono a un certo discorso o a una certa teoria; poi, di analisi delle sue contraddizioni in vista dell’elaborazione di un orizzonte pratico-teorico alternativo ad esso. Tale suddivisione – che segna, così ci sembra, l’inestricabilità di ontologia e politica nella riflessione di Missiroli – segue a grandi linee la scansione del volume.

Il primo capitolo (L’Antropocene prometeico), infatti, si sofferma sui presupposti impliciti ad una certa modalità d’intendere il concetto di Antropocene, che Missiroli chiama “discorso prometeico sull’Antropocene” (DPA). Scrive Missiroli: «[Il] discorso prometeico identifica l’Antropocene come l’epoca di un dominio pieno e incontrastato dell’umanità, intesa come un tutto indistinto, sul pianeta Terra, ormai ridotto a oggetto manovrabile e integralmente gestibile. Il suo esito pratico politico consiste soprattutto nella proposta della geoingegneria» (p. 32). Questo discorso riposa su tre assunti: una specifica immagine dell’umano, una specifica immagine del tempo, una specifica immagine della Terra – tre assi, questi appena citati, che si potrebbero definire, semplificando molto, antropologico, naturale e storico.

Il primo asse è il più fondamentale, perché informa di sé anche i restanti due. L’uomo del DPA è, per utilizzare le parole dell’esponente più celebre di questo paradigma, Yuval Noval Harari, un “serial killer ecologico”, un essere la cui azione corrisponde alla negazione, ovvero alla distruzione, della natura. L’uomo (che è, sottolinea Missiroli, l’Uomo – un’unità astratta pensata come un tutto indistinto) agisce, anche simbolicamente (dando cioè senso alle cose), come un demiurgo che plasma a suo piacimento la realtà naturale che si trova di fronte, creando da essa l’ambiente della propria esistenza. Egli, per essenza, e quindi come se ciò fosse iscritto nel suo stesso destino, come se sin dal suo apparire sulla Terra fosse destinato all’Antropocene – egli, si diceva può tutto. E nella misura in cui può tutto, l’Antropocene stesso viene a profilarsi negli scritti dei teorici che implicanontra il DPA, come l’epoca della gestione tecnica integrale del pianeta Terra; ovvero, come l’epoca della geoingegneria.

L’idea che l’attuale crisi ecologica possa essere risolta tramite l’impiego di strutture ingegneristiche capaci di creare un meccanismo globale di rifrazione dai raggi solari, di stoccare Co2 al di sotto della crosta terrestre e così via sono, a parte subiecti, il riflesso di questa immagine come scrive Missiroli «negativista» dell’umano, mentre a parte obiecti – ecco il secondo asse – la conseguenza di una visione ben precisa dello spazio come «compatto e oggettivabile» e, perciò, della Terra come «piatta, svuotata di ogni profondità e da ogni resistenza». Questa concezione di uno spazio “alla mano” si traduce praticamente (e politicamente) nell’idea che la Terra – o meglio, il “Globo”, questa sfera blu ben visibile nella sua interezza – costituisce una sorta di navicella di cui l’uomo possiede i comandi, e dunque il controllo. «Il Globo, come immagine prestata ai discorsi sull’Antropocene, serve comunemente come dispositivo di riduzione della complessità della Terra al servizio di prospettive che affidano all’uomo il compito di gestire un pianeta ridotto a una sfera infinitamente manipolabile» (p. 49).

Il terzo asse concerne la visione della temporalità, e dunque della storia, che deriva dai presupposti antropologici e naturali propri al DPA. Se è vero che l’Antropocene è un evento inevitabile nella storia dell’umanità, che l’uomo con la scoperta del fuoco stava già avanzando in direzione della crisi ecologica, allora entro questo quadro il futuro costituisce qualcosa di già inscritto nel presente. Il tempo è pensato come una linea, una freccia, che si muove univocamente in direzione di un(a) fine che trascende la Terra, che si porta, come recita il sottotitolo del libro, dopo di essa. Infatti, questo futuro prospettato dal DPA sarà capace di svincolarsi e liberarsi dalla presenza-ostacolo della Terra stessa – e ciò sia che si parli, come accade sovente oggi, di “catastrofe” o “collasso”, sia che si parli, come fa l’ecomodernismo, di controllo integrale del pianeta: in entrambi i casi, uno rovescio dell’altro, la prospettiva è quella di un post, di una cesura, tragica o gloriosa, capace di proiettarci entro un orizzonte totalmente altro.

Il discorso sul Capitalocene, analizzato nel secondo capitolo del saggio (Geologia del capitale), costituisce una parziale alternativa al DAP. Il concetto di Capitalocene ha conosciuto negli ultimi anni una vasta diffusione all’interno delle humanities, coagulando in sé, nelle intenzioni degli autori che hanno per primi cominciato ad impiegarlo, la critica principale, ma variegata nelle sue forme interne, che si muove all’Antropocene: quella di non costituire tanto il prodotto dell’Uomo generalmente inteso, quanto piuttosto l’esito del modo di produzione capitalistico. Come scrive Missiroli il Capitalocene «nasce per contrastare il discorso prometeico» (p. 66) ovvero de-naturalizzarne i presupposti. Anche in questo caso, il fine è anzitutto critico: sganciando le narrazioni naturalistiche sull’Antropocene dalla prospettiva destinale che le accomuna, se ne rintraccia l’origine storica, e dunque storicamente determinata, alla base di tale epoca geologica. Jason Moore è forse l’esponente più noto della teoria del Capitalocene, e il nome sul quale l’analisi di Missiroli si sofferma. Secondo Moore, che rielabora in ciò la lezione della scuola dei sistemi-mondo, il capitalismo funziona come un’ecologia-mondo, ossia un sistema complesso che organizza la natura in funzione del profitto. Il capitale necessita di una “natura a buon mercato”, ovvero immediatamente disponibile e a basso costo per avviare i cicli di accumulazione. Dunque non ci sono, da una parte, la natura, e dall’altro, il capitale, che si appropria della natura – ma, questo è il presupposto ontologico della teoria di Moore – una relazione creativa, storica e dialettica tra, nonché dentro, le nature umana ed extra-umana – una relazione che Moore chiama oikeios. Al suo grado zero, la realtà è una rete di relazioni – Moore parla di “rete della vita” – che si concretizzano in forme storicamente determinate, ma in divenire, che si trasformano. La natura è dunque il prodotto del capitalismo stesso, che plasma una parte di realtà al fine di trarne profitto. D’altra parte, il capitalismo è “dentro” quella che Moore definisce appunto “rete della vita”, il sistema di relazioni umano-e-non-umano nel quale esso si appropria e plasma l’ecosistema.

È rispetto a questo punto che, secondo Missiroli, la teoria del Capitalocene presenta alcune criticità. Anzitutto, l’autore ritiene scorretta la pretesa di Moore di sostituire il concetto geologico di Antropocene con quello storico-filosofico di Capitalocene. Anche concedendo a Moore l’impianto teorico che sostiene il paradigma dell’ecologia-mondo, dal punto di vista storico-geologico esso non regge all’analisi dei dati stratigrafici, i quali dicono che i passaggi d’epoca nella storia terrestre devono essere identificati a partire da evidenti (e sincroniche) alterazioni del sistema Terra. Ora, nota Missiroli, «nessuna rottura significativa è stata riportata, sulla scala stratigrafica, all’altezza della metà del XV secolo» (p. 84) – che rappresenta il momento in cui, secondo Moore, sarebbe cominciato il Capitalocene. Sussiste dunque una sorta di discrasia tra i piani del discorso, che Moore confonde: ciò che nomina l’Antropocene “scientifico” non è ciò che nomina il Capitalocene, ovvero la causa di un’epoca geologica.

Ma c’è di più. La critica più profonda di Missiroli riguarda infatti il modo in cui Moore articola il rapporto tra crisi del modo di produzione e crisi ecologica. «Per Moore – scrive Missiroli – le due cose sono assolutamente identiche, la crisi dell’ecologia-mondo capitalistica è la crisi ecologica, e viceversa (p. 87)». Nella prospettiva di Moore, la questione ecologica coincide interamente con gli effetti del capitalismo, motivo per cui non c’è, nota Missiroli, «alcuna naturalità, alcuna realtà esteriore al sistema capitalista» (p. 88). Si tratta di un problema che, anche a parere di chi scrive, segna nella sua struttura teorica il discorso sul Capitalocene, e più in generale le prospettive (specialmente di matrice postumanista) che riducono la questione dell’Antropocene a quella del capitalismo. Se il limite naturale-materiale, ossia ciò che determina storicamente le forme assunte dall’ecologia-mondo, è interno al capitalismo stesso e il mondo naturale un suo prodotto, come può il capitalismo appropriarsi di qualcosa che non è distinto da esso? Se natura e capitalismo non stanno uno di fronte all’altro come prospettato dal nemico (teorico) dei nemici – il cartesianesimo, e con esso il dualismo tra natura e cultura – non c’è modo di pensare la relazione di appropriazione nel senso di uno sfruttamento verso qualcosa di esterno. All’estremo, è come se il sistema-mondo capitalistico si appropriasse di se stesso.

Per questo motivo, pur necessaria nella sua operazione di de-naturalizzazione della congiuntura bio-geo-logica attuale, la teoria del Capitalocene non è sufficiente a costituire una teoria critica dell’Antropocene. Essa risolve la questione sul piano dell’origine storica (l’Antropocene in quanto prodotto del Capitale) senza preoccuparsi di analizzare le «contraddizioni interne alla nostra condizione storico-naturale» (p. 90). Tali contraddizioni, spiega Missiroli, vanno rilevata nella faglia che si apre tra il modo in cui gli esseri umani riproducono la loro vita nel mondo, e l’organizzazione storico-naturale oggi dominante (che comprende, non ci sono dubbi, il modo di produzione capitalistico). Manca, in altri termini, il criterio (p. 25) della critica ovvero il contatto tra la de-naturalizzazione del presente e l’analisi delle modalità d’esistenza umane che collidono con la congiuntura.

L’Antropocene – questo il cardine dell’argomentazione di Missiroli così come sviluppata nel terzo capitolo del libro (Vivere nella Terra) – rivela una condizione: la condizione «terrestre» (p. 94), propria di qualsiasi essere umano. L’operazione teoretica messa in atto da Missiroli consiste nel recuperare e rielaborare la proposta di pensatori e pensatrici che, in maniera più o meno sotterranea, rovesciano le premesse del DAP. L’Antropocene, da questa prospettiva, non è l’epoca dell’umano, ma l’epoca della Terra, o meglio, l’epoca in cui all’umano si manifesta la propria appartenenza terrestre. Ciò, più concretamente, significa che l’Antropocene lungi dal conferire preminenza assoluta all’attività dell’umano ne decentra la posizione rispetto alla storia profonda, al deep time che, viceversa, costituisce – con le condizioni bio-geologiche che ha prodotto, essenziali allo sviluppo della vita – la sua condizione di possibilità. Come ha mostrato Dipesh Chakrabarty, è solo perché la storia della Terra si è svolta nel modo in cui si è svolta che si è aperta la possibilità per, dapprima, la storia – biologica – della vita umana, e, poi, la storia dell’industrializzazione. Ciò implica che anche il capitalismo si alimenta della e sulla Terra, cioè in un certo senso ne dipende. Nessuno di questi segmenti storici è riducibile agli altri, ed anzi essi vanno pensati nella loro coesistenza, nel loro intreccio e nella loro convergenza: l’Antropocene è l’epoca in cui si mostra la collisione di queste temporalità diverse. Di conseguenza, è solo entro il campo aperto dalla storia geologica che l’azione umana si rende possibile, e che, per questo motivo, la dimensione del geologico resta «inappropriabile» (p. 119) rispetto all’azione umana - la quale, scrive Missiroli, è “espressione” della Terra. Raccogliendo intuizioni di Bruno Latour e Donna Haraway, ma facendole reagire con alcuni concetti provenienti dalla filosofia di Maurice Merleau-Ponty – a cui l’impianto teorico di Missiroli è molto vicino – l’autore giunge a sostenere che l’umano non coincide con la Terra, né la trascende, ma è ad essa imminente. È quest’ultimo uno dei punti più originali del libro di Missiroli: imminente, scrive l’autore, «è ciò che si sporge su altro, ciò che sta dietro a qualcos’altro non corrispondendovi in alcun modo, ma al contempo non abbandonandolo mai» (p. 97). Così, dire che l’umano sta in un rapporto d’imminenza con la Terra, o la storia con la natura, significa dire che Terra e natura sono presenze operanti al fondo dell’umano e della storia, ma non si esauriscono nell’umano e nella storia: al contrario, ne istituiscono la differenza che rimane vincolata alla propria appartenenza geologico-naturale.

L’immagine della Terra offerta dal DAP viene in questo modo ribaltata. La Terra non coincide con l’oggetto – il Globo – del DAP, uno spazio piatto orizzontale e, per impiegare un concetto heideggeriano, vorhanden, alla mano, ma detiene una sua autonomia complessa, una sua oscurità, una sua profondità. Missoroli interpreta in questo senso i risultati più recenti proveniente dalle Scienze del Sistema Terra, che hanno dimostrato come la Terra rappresenti un sistema dinamico in cui la vita gioca una parte fondamentale nel mantenimento dell’equilibrio complessivo; un sistema dinamico regolato da cicli di retroazione non prevedibili e incerti. «La Terra ha una certa profondità, cioè, appunto, non è mai del tutto data allo sguardo di un soggetto […]. Ha una certa potenza di agire che, nell’Antropocene, viene esperita su scala planetaria» (p. 116). Profondità, verticalità, oscurità, invisibilità: la Terra – si potrebbe dire contro Hegel – ha un interno; ed è alla luce di ciò che Missiroli può criticare, mostrandone l’inconsistenza, la proposta della geoingegneria, la quale, considerando la Terra come un puro oggetto, trascura esattamente questa sua “profondità”. Ma ciò d’altro canto non significa che l’azione dell’uomo sia totalmente soggiogata alla potenza della Terra. Piuttosto, anche l’azione umana va pensata entro la rete complessa naturale-terrestre con la quale, di nuovo, sta in un rapporto di imminenza. Si tratta di concepire un margine di passività all’interno della prassi, un peso che opera in essa senza coincidervi, un suolo al fondo delle nostre azioni: «la Terra e la vita umana e non umana stanno tra loro in una relazione di imminenza: la prima è cioè l’orizzonte attivo e insuperabile della seconda, ciò che la attraversa senza coincidere con essa» (p. 122).

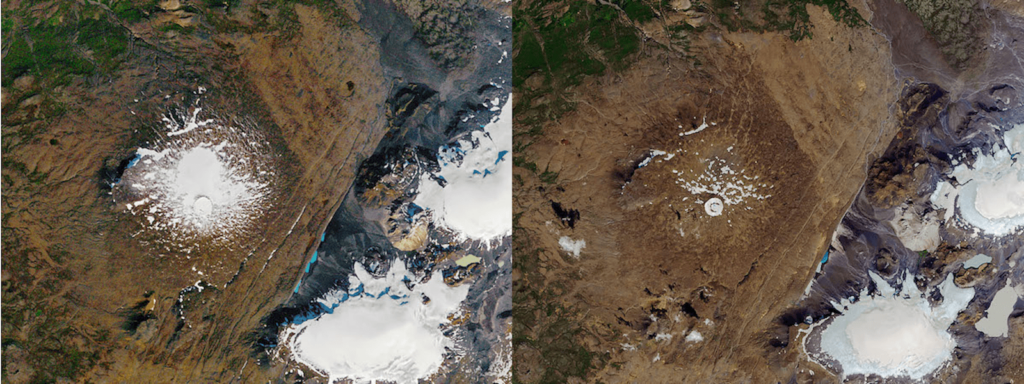

È solo a questo punto che diviene possibile abbozzare il profilo di una teoria critica dell’Antropocene. Anzitutto l’Antropocene, quale concetto di matrice geologica, va mantenuto come tale all’interno delle discussioni più teoretiche. Poi, è necessario abbandonare l’ipotesi che si possa – come spesso è stato detto – “uscire” dall’Antropocene: in quanto evento nella storia della Terra che istituisce un campo di possibilità bio-geo-logiche, le trasformazioni apportare al sistema Terra che ne determinano le caratteristiche «non possono essere semplicemente rimosse» (p. 126). Più concretamente: i ghiacciai continueranno a sciogliersi, la temperatura globale a salire. Pensare che queste trasformazioni siano reversibili, significherebbe, da un lato, schiacciare le diverse scale temporali l’una sull’altra, dall’altro, ribadire la centralità prometeica dell’umano che tutto il discorso di Missiroli tenta di ribaltare. Ecco perché Missiroli giunge a scrivere che «per ogni vivente, oggi, la Terra è l’Antropocene» (p. 128; corsivo nel testo), ovvero l’azione umana è vincolata ad un ambito di possibilità determinato anzitutto dall’epoca in cui ci troviamo. Solo riconoscendo questo ambito di possibilità come l’esito non necessario – ossia non legato ad un’essenza umana negatrice – di un intreccio complesso di storie, è possibile rendere il presente trasformabile. La condizione bio-geo-logica istituita dall’Antropocene costituisce dunque il criterio che permette di preparare un’ecologia politica – sulla quale si arresta il libro di Missiroli, che vede nel movimento della decrescita un primo passo politico-teorico in questa direzione – che prenda in carico la realtà e l’autonomia della Terra quale ambito di possibilità per l’azione umana. Tale prospettiva non solo ambisce a conservare e ristabilire l’equilibrio tra gli umani nell’Antropocene, ma anche tra umani e non-umani, istituendo – e non creando –, lo spazio per il conflitto e dunque per la decisione politica.

Concludendo, questa ”ontologia critica di noi stessi” messa in campo da Missiroli, che rappresenta solo una prima, importante tappa verso la costruzione – necessariamente multidisciplinare e collettiva – di un paradigma adatto alla presente congiuntura geo-storica, costituisce più di una semplice introduzione alla problematica dell’Antropocene. Essa rappresenta un esempio di dialogo riuscito tra la filosofia e le più recenti questioni, anche specialistiche, sollevate dalle scienze naturali, un dialogo che ha evidenti ricadute sia teoriche che pratiche e che prelude ad un lavoro ancora tutto da fare. Restano alcune questioni problematiche su cui riflettere ulteriormente (ad esempio, la distinzione fra concetto e oggetto “Antropocene”, che a parere di chi scrive non è così netta come sembra a Missiroli). Questioni che, tuttavia, non sono certo decisive rispetto alla concretezza di Teoria critica dell’Antropocene – forse riassumibile riprendendo le parole di una scrittrice italiana vicina per sensibilità e intuizioni a tali questioni, Anna Maria Ortese: «E che cos’è, questa Natura? Bene o male? Che cosa attende? Essa soffre, è chiaro… bisogna aiutarla. È ciò possibile, senza morire davanti all’Eterno?» (Ortese, 1986; p. 81).

Giovanni Fava

Bibliografia

Ellis, E. C. (2018), Anthropocene. A very short intruduction, Oxford Univ. Press, Oxford.

Ortese, A. M. (1986), L’iguana, Adelphi, Milano.

Zalasiewicz, J., Waters, C. N., Williams, M., Summerhayes, C. P, (eds.) (2021), The Anthropocene as a geological time unit. A guide to the Scientific Evidence and Current Debate, Cambridge Univ. Press, Cambridge. -

Bestiario Haraway

Recensioni / Novembre 2020Utilizzando come attivatore di ogni capitolo una “specie harawaiana”, Federica Timeto nel suo Bestiario Haraway (Mimesis 2020) analizza e mette a sistema il pensiero di Donna Haraway a partire da una serie di figure zoo-tecnomorfe che hanno accompagnato e inquadrato il lavoro dell’autrice americana in maniera organica nella sua costante mutazione.

Il volume offre una prima sezione introduttiva in cui si presentano le illustrazioni a ogni capitolo di Silvia Giambrone (p. 17); il capitolo 1, “Animali che significano: Note introduttive a un bestiario naturalculturale” (p. 21), è una introduzione generale all’approccio teorico di Haraway, alla sua concezione “dell’animale”. Il libro prosegue poi con “Nella danza del pensare-sentire. Una conversazione con Donna Haraway” (p. 29), una intervista inedita alla teorica americana. Di seguito, ogni capitolo è dedicato a una delle specie significative nella teoria di Haraway, ivi compresi il cyborg (p. 105) e i microorganismi (p.189). Questi capitoli del Bestiario sono strutturati in una breve prima parte in cui Timeto ricostruisce da un punto di vista storico, simbolico, culturale, e della storia della scienza come ognuno di questi animali è stato percepito, classificato, concettualizzato storicamente e filosoficamente per poi entrare in maniera più dettagliata nelle idee ed elaborazioni al riguardo della stessa Haraway.

Nel primo capitolo, Timeto parte dal pensiero “per ecologie” tripartite: tra viventi umani, non umani e tecnologie. È da qui che scaturisce il pensiero antispecista (e non tanto “animalista”) di Haraway che implica un vivere-con l’alterità. Questo pensiero si appoggia su una profonda critica al rappresentazionalismo per quanto questo implica una scissione in soggetto-oggetto che oscura qualsiasi possibilità di ibridazione trans-specie (p. 22). In questo contesto, l’animale diventa sempre «una macchina speculare dell’umano» (p. 22) che lo “riflette” come uno specchio. Ma poiché, come indica Derrida, “l’Animale in generale” non esiste, in realtà il vivente non umano finisce per funzionare come un ventriloquo attraverso il quale «a parlare resta sempre l’umano» (p. 22).

Per contro, nell’approccio harawaiano, gli animali non funzionano come specchi dell’umano, questo sì capace di rappresentazione, ma sono opachi, e bisogna «lasciar rispondere gli animali, dunque, piuttosto che dar loro (la nostra) voce» (p. 24).

Timeto fa poi un percorso “archeologico” in senso foucaultiano e analizza le diverse accezioni del termine bestiario lungo la storia, in rapporto alle quali emerge il concetto di specie compagne definite da Haraway come «un bestiario di agentività, modalità di relazione» (p. 27).

Successivamente, nel secondo capitolo, l’intervista funziona non solo come un mezzo per chiarire i concetti principali delle teorie dell’autrice come introdotti nei suoi libri, ma anche come un aggiornamento di questi agli eventi attuali. Timeto e Haraway discutono quindi della categoria di specie, di estinzione e della difesa dei diritti degli animali (p. 31), un punto questo ultimo abbastanza problematico della visione di Haraway per la maggior parte degli animalisti. Haraway afferma: «Non sono pro-life, non condivido la feticizzazione della nozione di vita proprio perché credo che escluda la considerazione delle specifiche relazioni. Ho un profondo rispetto per gli attivisti animalisti radicali che dicono “Stop, basta uccidere vite animali”. Li rispetto perché sono assolutamente convinta che viviamo in un regime in cui si abusa delle uccisioni di animali non umani per scopi (umani) ingiustificati. […] Viviamo in circostanze complesse, posso uccidere o supportare l’uccisione di un embrione umano, uccidere o supportare l’uccisione degli animali da laboratorio in situazioni che, non definirei inevitabili, ma...il punto è che non possiamo agire innocentemente» (p.35).

E ancora «Non esiste decisione che non implichi una qualche forma di violenza. Ed è una violenza di cui siamo responsabili: potremmo sempre esserci sbagliati, dunque dobbiamo essere pronti a riconsiderare ogni volta le nostre azioni. Comprendere che non era la cosa giusta da fare» (p.35). Questo passaggio permette di identificare una posizione molto simile a quelle di Jacques Derrida: non ci si deve mai adagiare “dalla parte della verità”, ma ci si deve interrogare ogni volta su ogni decisione, su ogni posizione presa (Derrida 2006, p. 182). Questo approccio, che potrebbe essere chiamato un “metodo”, serve a impedire di cadere in un dogmatismo irriflessivo, e assicura, per così dire, una posizione critica; tuttavia occlude, come indica Cary Wolfe (2020) nella sua analisi del pensiero di Derrida, la possibilità di una etica, più o meno universale. Ed è quindi difficile non assecondare Haraway nella sua concezione di adottare posizioni “non innocenti”: perché nessuno è mai innocente, ogni decisione presa implicherà un danno per qualcuno, e come indica ancora Derrida, non c’è bisogno di mangiare la carne per essere carnefici.

Haraway di conseguenza è dichiaratamente contraria agli allevamenti intesivi a prescindere, ma non è contraria alle pratiche, per esempio, dei popoli indigeni di cacciare e mangiare la carne, e delle cerimonie di alimentazione dei nativi che le accompagnano (p. 36).

Timeto sceglie di presentare questa posizione come problematica, così come quella di Derrida citata sopra, in rapporto all’oncotopo e le sperimentazioni e modificazioni genetiche di animali: «Appare certamente problematico confrontare la logica, pur conseguenziale, di questo ragionamento con le odierne pratiche in cui la vita animale è annientata prima ancora di poter essere considerata o lasciata libera di diventare significativa e significante, ovvero di godere delle condizioni per entrare in relazioni effettivamente simmetriche con gli altri umani» (p. 102).

Così come è anche fondamentale, sia per capire il pensiero di Haraway, sia come contributo alle discussioni in corso negli animal studies, la domanda di Timeto riguardo alla concezione di ecologia tripartita menzionata sopra (umani, non umani, macchine) sul fatto che di solito l’accento viene messo sul rapporto umani-macchine o umani-non umani e quasi mai sulle possibilità di ibridazione dei non umani con le macchine in modi che non implichino un abuso o sfruttamento, bensì una qualche possibilità di collaborazione, o in termini harawaiani un divenire-con (p. 37). Questo tema viene ulteriormente approfondito nel capitolo sul cyborg. Segnalando che quando si parla di cyborg si pensa sempre all’intreccio tra umano in macchinino, in una dettagliata analisi Timeto traccia la l’asimmetria nei rapporti tra animali non umani e macchine, e sottolinea come «L’accento posto da Haraway sull’artefattualismo dei collettivi sociali e sulla loro composizione cyborg ha certamente lo scopo di liberare gli animali dallo status di oggetti (materiale passivo, strumenti, origine) cui sono stati relegati dal pensiero e dalle pratiche della tradizione occidentale, mostrando come essi non abitino ‘né la natura (come oggetto) né la cultura (come surrogato umano) ma “un posto chiamato altrove’» (p. 107).

Nel capitolo VI, intitolato “CANE”, Timeto analizza il concetto di specie compagne che Haraway avanza nel suo The Companion Species Manifesto (2003), un concetto che più che segnalare la svolta animalista nel pensiero dell’autrice americana contiene la sua critica della categoria stessa di “specie”. Questa critica si concentra sul fatto che la idea stessa di “specie” tende a semplificare a una unicità la complessità della molteplicità che essa stessa dovrebbe implicare (p. 132). Sia le specie compagne sia il cyborg mettono in evidenza, e si potrebbe dire persino celebrano, le contaminazioni e ibridazioni tra le specie. Il making kin - tradotto con “creare rapporti di parentela” - implica un divenire-con, una respons-abilità condivisa che evita qualsiasi pretesa di innocenza, «nella quale i legami di parentela non dipendono da una medesima genealogia, genetica o ematica, ma emergono piuttosto da storie condivise e dai nodi che si concretizzano nel vissuto in comune» (p. 132).

Sono anche degni di nota nel libro le scelte di traduzione più precise da parte dell’autrice, come per esempio la scelta di tradurre companion species come “specie compagne”, e non seguendo la traduzione originale del 2003 di Roberto Marchesini “compagni di specie”, come anche le precise note a piè di pagina che arricchiscono sia il Bestiario sia la comprensione del pensiero di Haraway, non sempre lineare.

In sintesi, Timeto fa emergere in maniera sottile e quasi impercettibile non solo la sua lettura dei principali concetti dell’opera di Donna Haraway, ma anche la propria posizione rispetto a essi. In effetti, forse uno dei concetti più interessanti tra quelli spiegati nel Bestiario, è la simpoiesi - concetto mutuato dalla Haraway a partire dal lavoro di una sua studentessa, Beth Dempster, che lo ha coniato negli anni 90: la concezione che i sistemi viventi non siano autosufficienti, o autopoietici, ma che il vivente, l’inorganico, la natura e la cultura coevolvano in constante intra-azione (p. 189-90). Come indica Timeto, la simpoiesi implica una respons-abilità condivisa, un divenire-con, ed è quello che in questo caso sembra emergere nel dialogo tra due pensieri.

di Gabriela Galati

-

Corpi che non contano. Judith Butler e gli animali

Recensioni / Dicembre 2015 Vengono smembrati, disossati, cucinati e infine divorati. Vengono sfruttati, vivisezionati, modificati e poi sacrificati. Sono i corpi animali, i corpi che (ancora) non contano – o meglio: contano in termini nutritivi, economici e scientifici; contano, insomma, da un punto di vista antropocentrico. Sono materia prima, corpi senza vita che l’uomo plasma come vuole e di cui non piange le uccisioni. Sono piccoli blocchi, mattoncini di carne sui quali l’uomo ha fondato il suo impero, edificato e arroccato su principi di naturalità che soltanto oggi, con immensa lentezza e fatica, iniziano a essere minimamente scalfiti. La messa in discussione dei ruoli assegnati sulla base del naturalismo è un processo complicato ma necessario, in quanto mina la binarizzazione gerarchizzante di base: natura da una parte, cultura dall’altra. Compiere questo primo ma fondamentale passo porta alla ridefinizione dei ruoli svolti dagli esseri, abolendo l’assegnazione degli stessi “per natura” e sviluppando al contempo nuove concezioni e definizioni: ruolo come dimensione in cui muoversi e agire, ruolo come spazio in cui si fa e si disfa, ruolo come luogo libero che accoglie la performance dell’animale, umano e non. Il volume collettaneo Corpi che non contano. Judith Butler e gli animali (Mimesis, 2015) si pone l’obiettivo di testare, come annuncia provocatoriamente il curatore Massimo Filippi nell’introduzione, il pensiero di Judith Butler sugli animali. Se la domanda cardine del pensiero butleriano è «A chi spetta una buona vita?», quale lavoro filosofico meglio del suo può essere utile da incorporare negli Animal Studies? Nonostante la pensatrice americana non abbia mai esteso il suo ragionamento agli animali non umani, all’interno dei suoi studi sono molteplici gli strumenti e i concetti potenzialmente utili (vita precaria, performatività, lutto…) alla demolizione delle binarizzazioni oppositive e al riconoscimento dell’altro non umano. Nella breve intervista presentata all’interno del volume, è la stessa Butler a elogiare i movimenti antispecisti per lo sforzo che stanno compiendo in questa direzione: «Sono convinta che questi movimenti si stiano sforzando di mettere in rilievo le reti di interdipendenza che normalmente non vengono riconosciute». Non resta dunque che limare le derive antropocentriche del pensiero butleriano e inaugurare nuove strade che ci portino lontano dalla norma vigente, mettendola in discussione come i movimenti femministi e queer hanno fatto nei decenni passati nei confronti del pensiero eteronormato, riscuotendo successi e raggiungimenti filosofici, sociali e mediatici allora insperati.

Vengono smembrati, disossati, cucinati e infine divorati. Vengono sfruttati, vivisezionati, modificati e poi sacrificati. Sono i corpi animali, i corpi che (ancora) non contano – o meglio: contano in termini nutritivi, economici e scientifici; contano, insomma, da un punto di vista antropocentrico. Sono materia prima, corpi senza vita che l’uomo plasma come vuole e di cui non piange le uccisioni. Sono piccoli blocchi, mattoncini di carne sui quali l’uomo ha fondato il suo impero, edificato e arroccato su principi di naturalità che soltanto oggi, con immensa lentezza e fatica, iniziano a essere minimamente scalfiti. La messa in discussione dei ruoli assegnati sulla base del naturalismo è un processo complicato ma necessario, in quanto mina la binarizzazione gerarchizzante di base: natura da una parte, cultura dall’altra. Compiere questo primo ma fondamentale passo porta alla ridefinizione dei ruoli svolti dagli esseri, abolendo l’assegnazione degli stessi “per natura” e sviluppando al contempo nuove concezioni e definizioni: ruolo come dimensione in cui muoversi e agire, ruolo come spazio in cui si fa e si disfa, ruolo come luogo libero che accoglie la performance dell’animale, umano e non. Il volume collettaneo Corpi che non contano. Judith Butler e gli animali (Mimesis, 2015) si pone l’obiettivo di testare, come annuncia provocatoriamente il curatore Massimo Filippi nell’introduzione, il pensiero di Judith Butler sugli animali. Se la domanda cardine del pensiero butleriano è «A chi spetta una buona vita?», quale lavoro filosofico meglio del suo può essere utile da incorporare negli Animal Studies? Nonostante la pensatrice americana non abbia mai esteso il suo ragionamento agli animali non umani, all’interno dei suoi studi sono molteplici gli strumenti e i concetti potenzialmente utili (vita precaria, performatività, lutto…) alla demolizione delle binarizzazioni oppositive e al riconoscimento dell’altro non umano. Nella breve intervista presentata all’interno del volume, è la stessa Butler a elogiare i movimenti antispecisti per lo sforzo che stanno compiendo in questa direzione: «Sono convinta che questi movimenti si stiano sforzando di mettere in rilievo le reti di interdipendenza che normalmente non vengono riconosciute». Non resta dunque che limare le derive antropocentriche del pensiero butleriano e inaugurare nuove strade che ci portino lontano dalla norma vigente, mettendola in discussione come i movimenti femministi e queer hanno fatto nei decenni passati nei confronti del pensiero eteronormato, riscuotendo successi e raggiungimenti filosofici, sociali e mediatici allora insperati.Quando il 26 ottobre 2015 l’International Agency for Research on Cancer – agenzia facente parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – diffonde un comunicato con cui informa che le carni rosse sono probabilmente cancerogene e le carni rosse lavorate (insaccati e salumi) sono sicuramente cancerogene, un brivido di inquietudine – nella maggioranza dei casi carico di inesattezze scientifiche e macchiato di qualunquismo e semplificazioni – getta nello scompiglio l’opinione pubblica. Il dibattito che ne consegue è, ancora una volta, unidirezionale, tecnoscientifico e antropocentrico, ma permette di mettere in luce alcuni aspetti discussi in Corpi che non contano. La reazione alla diffusione del rapporto dello IARC infatti mette in evidenzia ciò che nell’ultimo saggio Federico Zappino definisce “norma sacrificale”. Si tratta della norma che, ancora più di quella eterosessuale, è stata forclusa, resa non evidente, inintelligibile. È il sacrificio perpetuo di miliardi di animali non umani, un sacrificio dal quale è complicato liberarci se si tengono presenti i desideri che esso soddisfa (il consumo di carne a tavola, per esempio) e la soggettivazione di cui è parte integrante. Come liberare l’uomo da un desiderio senza doverlo castrare e reprimere, si chiede Zappino? Seguendo le orme di Foucault, è bene lasciare spazio a nuovi desideri, creativi e fluidi, che possano accompagnare in modo libero la critica alla norma vigente, dando vita a nuove dimensioni da sperimentare.

Quando la norma resiste agli scossoni – come ha dimostrato la reazione al comunicato dell’OMS, veicolata attraverso messaggi pregni di “orgoglio carneo” e talvolta venati da caustico umorismo – allora è necessario intaccarla alla radice; questo è l’obiettivo che si pongono James Stanescu e Richard Iveson, che firmano un saggio a testa nel volume. Entrambi pongono l’accento sull’errore di considerare l’animale quale pre-condizione dell’umano. Si tratta di uno scivolone che coinvolge anche Judith Butler in Frames of war, in cui ancora una volta viene promulgata un’idea profondamente umanista e fondata su quell’eccezionalismo umano che dovrebbe essere la prima barriera da abbattere per intavolare una discussione critica sul rapporto interspecifico. In quest’ottica, lo stesso concetto di umano diventa norma, escludendo tutto ciò che non rientra in questa categoria dalla considerazione e relegandolo a un “grado zero” (l’animalità) su cui fondare il dominio dell’uomo sul mondo. La carne degli animali è quindi soltanto meat [carne morta] e non flesh [carne viva], è altro da noi umani, è soltanto materia inerte potenzialmente cancerosa – salsicce, wurstel, salumi, braciole, costolette – e, soprattutto, non è meritevole di lutto. La morte dell’animale per mano umana non è, dunque, omicidio, cioè morte degna di essere compianta, ma mera uccisione, morte senza ricordo, perché dovuta, necessaria e, ovviamente, naturale.

Accanto al concetto di lutto, a lungo esplorato da Butler nel corso della sua carriera, si affianca quello di vita precaria, punto cardine nell’applicazione del pensiero butleriano agli Animal Studies secondo Stanescu. La precarietà – essendo prima di tutto una condizione collettiva e non individuale – pone l’accento sulle connessioni e sulla relazione ed è, secondo Butler, un luogo da cui partire per riorganizzarsi e non uno stadio da superare. Inoltre, la precarietà è sia un luogo che una questione ontologica; un concetto cruciale ma da cui non dobbiamo difenderci, perché la minaccia reale è l’immunità con cui schermiamo la precarietà stessa, operando processi di disconoscimento nei confronti dell’Altro. «Tramite un rifiuto di affrontare la nostra finitudine corpeizzata e condivisa», scrive Stanescu, operiamo la prima spaccatura che ci separa dal bios dell’animale non umano. Solo muovendo dalla nostra precarietà possiamo comprendere che la carne che consumiamo e sfruttiamo in molteplici modi prima di essere lavorata (e diventare cancerogena) si muove, si nutre e si riproduce: è viva, ed è animale tanto quanto la nostra.

Ogni anno su questo pianeta vengono uccisi circa centocinquanta miliardi di animali non umani. Dati simili sono spesso inintelligibili, nascosti agli occhi dei più e radicati profondamente nella norma sacrificale. Come ricorda Marco Reggio nel suo intervento in Corpi che non contano, il pensiero butleriano può essere fondamentale per portare alla luce i rapporti di interdipendenza fra uomo e animali non umani e per mettere in discussione il concetto stesso di umano e il suo eccezionalismo. Fra le maglie della rete che tenta di opprimere e nascondere la solidarietà interspecifica, si fanno strada studi – come questo – che portano a galla verità soggiacenti, da sempre presenti ma, speriamo, ancora per poco ignorate.

di Danilo Zagaria