Ispirato dal Deutsches Werkbund, l’associazione fondata nel 1907 da Herman Muthesius per avvicinare architetti e industrie, e in cui Walter Gropius entrò nel 1912, il Bauhaus nasce nel 1919 come occasione di rinnovamento della Scuola d'arte applicata (di cui Gropius sperava di diventare direttore) e dell’Istituto superiore di belle arti. Una scuola pubblica, accessibile, che ambiva a una “nuova costruzione del futuro che sappia unire ogni disciplina, architettura, scultura e pittura, e che un giorno salirà al cielo dalle mani di milioni di lavoratori come il chiaro simbolo di una nuova fede” (cito dal Manifesto di Gropius). Un obiettivo altissimo e che implica una nuova unità culturale tra le varie arti e la permeazione dell’avanzata industriale: e che, soprattutto, si traduce in un modello formativo di straordinario interesse. La scuola era articolata in corsi teorici – ad esempio “teoria della forma”, “teoria del colore” e così via – e laboratori – di tessitura, vetreria, legatoria, grafica, architettura, fotografia e così via. Ma ciò che davvero elevava questa in fondo tradizionale alternanza tra teoria e prassi è il corso propedeutico: un corso che non doveva dare propriamente delle competenze, quanto sviluppare le attitudini e la personalità degli studenti. Il modello didattico basato su corsi e laboratori è del tutto attuale: si ritrova in tutte le facoltà di architettura ma anche in molte di ingegneria. Ma quel “corso propedeutico” oggi è scomparso, fagocitato dall’ansia verso la competenza (certificabile attraverso la misurazione della performance) e dalla riduzione dei laboratori di progetto a luoghi di soluzione dei problemi. In questo senso, l’avanzata contemporanea di modelli didattici come le challenge e modelli progettuali come il brain storming meriterebbero approfondite riflessioni. Invece, usualmente ci si limita a celebrare il Bauhaus, spesso semplificandone le vicende, complesse e non prive di incoerenze: vicende che attraversano più di un decennio, con varie periodizzazioni a seconda della sede (Weimar, Dessau, Berlino), del direttore (Gropius, Meyer, Mies van der Rohe), delle prospettive culturali (artigianali, sociali, economiche ecc.) e così via.

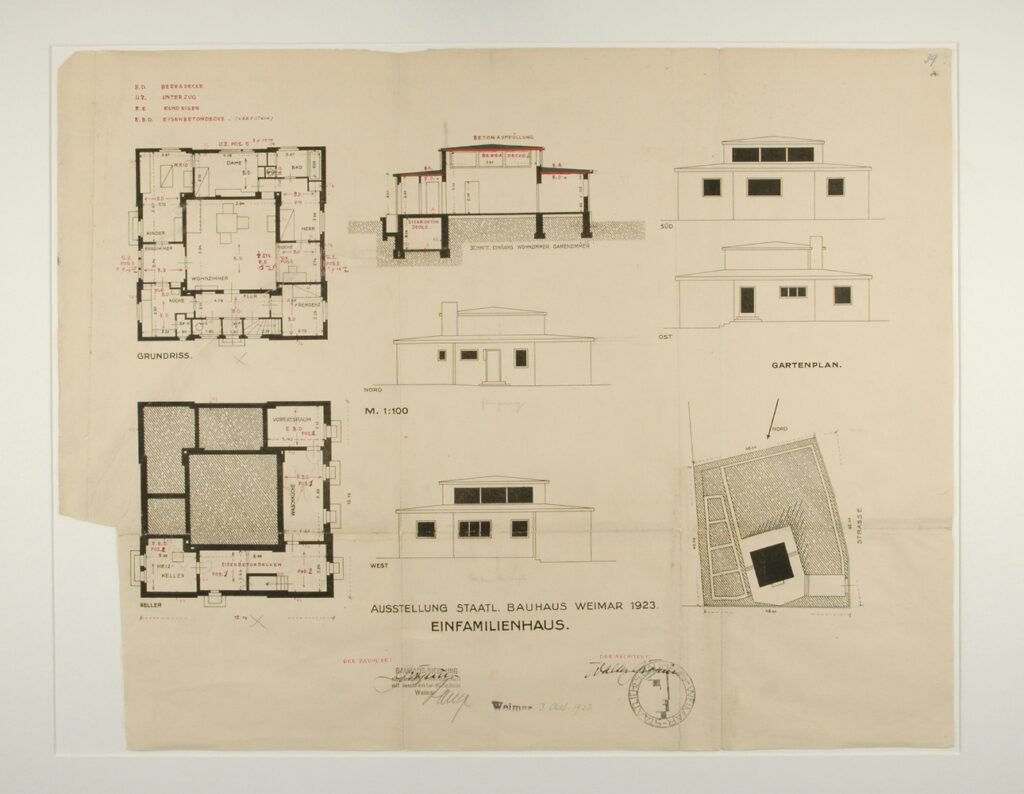

Il periodo weimariano, tra il 1919 e il 1924, rappresenta la fase più sperimentale e forse equilibrata del Bauhaus. Siamo agli inizi del Movimento Moderno, e alcuni tratti della scuola (dagli insegnanti come “maestri” alla chiara accentuazione dei corsi di artigianato) la avvicinano al movimento Arts and Crafts: una vicinanza che viene troppo spesso data per scontata, dimenticando quanto diverso sia l’approccio del Bauhaus, che non mirava a un recupero romantico del perduto tempo artigianale in opposizione alla fredda industria, ma a permeare quest’ultima. Infatti, soprattutto dopo il 1921, con l’ingresso di Theo van Doesburg, il leader del movimento olandese De Stijl, la scuola accentua la sua dimensione rivoluzionaria. Culmine di questo periodo è l’esposizione, nel 1923 (anno di pubblicazione di Vers une architecture di Le Corbusier), della Haus am Horn, una casa modello progettata da Gorg Muche insieme a Gropius stesso e altri docenti che sintetizzava nello spazio fisico per eccellenza – la casa – gli esiti sperimentali della scuola, definendo il più alto livello tecnico e artigianale, la massima economicità e la miglior soluzione distributiva e spaziale. Il confronto – un confronto impari e da fare con cautela – tra questa casa e un’altra casa paradigmatica del Moderno, la corbusiana Villa Savoye costruita cinque anni dopo, mostra chiaramente le due facce del Movimento. Dove nella Villa Savoye la cura squisita della forma obbliga la tecnica a virtuosismi che inevitabilmente falliscono, nella Haus am Horn l’efficacia costruttiva – la casa era sovvenzionata da un commerciante in legname che avrebbe potuto produrla e venderla – porta a sacrificare la qualità spaziale interna: una inversione di priorità, tra forma e tecnica, che riflette le diverse risorse economiche della committenza, in questo mostrando, come ho altrove sostenuto, di non scalfire davvero la struttura della società come il Moderno idealmente avrebbe voluto.

Le elezioni del 1924 segnano la fine di questo primo periodo: il neoeletto governo nazionalista dimezza i fondi pubblici su cui il Bauhaus si basava e questo porta in breve a dover chiudere la scuola. Ma la storia del Bauhaus non si arresta: la città di Dessau la “adotta” come scuola comunale, sovvenzionandone la riapertura e il trasferimento (nel 1926) nel nuovo edificio progettato di Gropius che diverrà l’icona della scuola. Una nuova sede per un Bauhaus diverso: con meno corsi artigianali, uno statuto universitario e un rafforzato dipartimento di architettura diretto da Hannes Meyer. D’altra parte dalla fine degli anni ’20 il Movimento Moderno ha una grande accelerata: iniziano i Congressi Internazionali di Architettura Moderna (i CIAM), viene realizzato il Weißenhof a Stoccarda, Alexander Klein codifica l’Existenzminimum, Le Corbusier realizza Villa Savoye dopo una serie di sperimentazioni radicali sulle case minime, Mies van der Rohe costruisce il padiglione tedesco all’expo di Barcellona e così via. Infatti, nel 1928, Gropius si dimette per proseguire la propria attività professionale, e al comando va Meyer. Inevitabilmente, la nuova direzione porta notevoli cambiamenti: da un alto aumenta la spinta verso il funzionalismo, e questo porta non a caso aumentano le commesse reali – ad esempio verranno realizzati vari blocchi di appartamenti – dall’altro, la scuola aumenta il carattere politico della scuola, con un aumento dei corsi economico-sociali a scapito di quelli più pratico-operativi. Ma le tesi marcatamente marxiste di Meyer non lasciano indifferente il governo, che ne impone il licenziamento nel 1930, ponendo fine a quella che tradizionalmente viene detto secondo Bauhaus.

La scuola prosegue senza soluzione di continuità nel suo terzo periodo, quello che vede Ludwig Mies Van der Rohe come nuove direttore, nonostante i tentativi del sindaco di Dessau di riavere Gropius al timone (in fondo, ora come allora, il ruolo dell’envisioner è essenziale). Nuovamente riorganizzata e de-politicizzata, la scuola assume una direzione più architettonica e legata a progetti industriali, riducendo sensibilmente le ambizioni sociali: e la nuova impronta in effetti funziona. Gli oggetti che rendono immortale il Bauhaus nascono in questo periodo, infatti: pezzi d’arredo e di design spesso prodotti ancora oggi e ricercatissimi come oggetti da collezione quando originali. Una eredità fatta di icone (cioè di esiti), più che di metodo: lo stile del Moderno è sopravvissuto più della sua cultura e, anzi, come abbiamo visto, proprio il fallito tentativo di rinnovarne lo stile porterà alla diaspora architettonica del Postmoderno. E proprio lo stile diventa il problema del Bauhaus. Infatti, benché rispetto al modernismo i regimi avessero un rapporto ambiguo – apprezzandone ovviamente le tendenze funzionaliste e industriali – dal 1930 il ministro nazionalsocialista degli interni e della pubblica istruzione Wilhelm Frick inizia una lotta verso ciò che è inutilmente “moderno”. Così i finanziamenti si riducono ulteriormente e, nel 1932, il sindaco di Dessau deve chiudere definitivamente il Bauhaus. Qui la storiografia tende ad assegnare al Bauhaus un ruolo di eroica resistenza al nazismo, benché i fatti siano diversi: infatti Mies van der Rohe cedette a tutte le richieste man mano avanzate dal partito nazionalsocialista – a questo proposito, segnalo Mies in Berlin, curato da Terence Riley e Barry Bergdoll.

Conferma ne è l’ultima incarnazione del Bauhaus, cioè la scuola che Mies fonda nel 1933 a Berlino ignorando le offerte Magdeburgo e Lipsia. Una scuola privata, pagata da rette altissime e dai brevetti del Bauhaus, che visse solo un anno prima di essere additata dalla Gestapo come bolscevica. Ma che rinacque subito, in una forma nuovamente privata che rispettava le direttive di Alfred Rosenberg (neo-ministro della cultura): dal licenziamento di personalità scomode come Kandinsky e Hilberseimer all’espulsione di docenti e studenti ebrei, dall’assunzione di docenti appartenenti al partito a un programma di studi orientato in senso nazionalsocialista. L’ambigua relazione tra Moderno e nazismo, che come abbiamo visto riguarda anche altri maestri come Le Corbusier e Philip Johnson, termina, di nuovo, per questioni di stile. Nel 1935 infatti Albert Speer diventa l’architetto del Reich e convince Hitler a recuperare i fasti imperiali e la dimensione vernacolare: l’architettura minimalista di Mies non ha più speranze, e la sua scuola deve chiudere, mentre la sua attività professionale si riduce tanto che nel 1937 deciderà di trasferirsi nel Wisconsin.

A ormai oltre 100 anni dalla sua fondazione, sono quindi molti i temi che continuano a destare interesse. Certo molti sono i testi che ripercorrono e interpretano la storia nel suo complesso – dal primissimo libro di Herbert, Bayer Bauhaus 1919-1928, pubblicato alla fine degli anni ’30, a Bauhaus di Frank Witford, uscito a 50 anni dalla chiusura della scuola; dalla lettura interpretata di Giulio Carlo Argan in Walter Gropius e la Bauhaus, al recente e monumentale “Bauhaus 1919-1933” di Magdalena Droste. Ma nel tempo diversi sono stati i libri che hanno indagato la relazione tra la scuola e la politica che, come abbiamo visto, è complessa quanto interessante – tra gli altri, The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics di Éva Forgács o Architecture and Politics in Germany 1918-1945 di Barbara Miller Lane. Altri hanno indagato il ruolo, rilevante anche se meno di quanto si vorrebbe, delle donne nell’istituzione – ad esempio “Bauhaus Women: Art, Handicraft, Design”, di Ingrid Radewaldt e Ulrike Müller-Böker, “Bauhaus Mädels” di Patrick Rössler o la prossima pubblicazione di Tab Edizioni, “Women at the Bauhaus, the Bauhaus to the women” a cura di Olimpia Niglio e Paola Ardizzola. Senza poi citare le numerose pubblicazioni dedicate agli oggetti che il Bauhaus ci ha lasciato – ad esempio 50 Bauhaus Icons You Should Know di Josef Strassero o Das Bauhaus in 100 Objekten di Wilfried Lembert – e le pubblicazioni per il centenario – tra le quali cito solo “Bauhaus 100: imparare, fare, pensare”, curato da Aldo Colonetti per Electa, che esplora possibili eredi dell’approccio Bauhaus, più che celebrarne il ricordo.

Il numero monografico che inaugura i Quaderni di dianoia, La costruzione del futuro (citazione diretta del Manifesto del Bauhaus di Gropius), scandaglia diverse di queste tensioni, in una miscellanea curata da Marina Lalatta Costerbosa che firma una introduzione ficcante, appassionante e ricca di spunti bibliografici. Ci si muove tra due punti altissimi: lo scritto iniziale di Enzo Collotti e quello conclusivo di Franco Farinelli. Il primo è un prezioso reprint di un saggio comparso su Controspazio nel 1970, "Il Bauhaus nell’esperienza politico-sociale della repubblica di Weimar". Il testo del grande storico lega con la sua tipica lucidità fatti storici, politici, sociali, stilistici, economici, dando una comprensiva visione del Bauhaus nella repubblica weimariana che evidenzia tutta la complessità della relazione tra ideali e politica, descrivendola entro i confini istituzionali che ne hanno segnato l’evoluzione e respingendo con delicatezza le visioni celebrative della purezza della scuola per proporre una visione meno stereotipata e ben più fondata. Allo stesso modo, il breve contrappunto di Farinelli, “La coscienza del Bauhaus”, chiarisce un’archeologia del metodo moderno, tracciandone una corrispondenza con l’articolazione cognitiva proposta da Alexander von Humboldt all’inizio dell’Ottocento – una corrispondenza sorprendente – che permette sia di dare un senso più profondo alla relazione tra scuola, società e politica sia, soprattutto, di mettere in relazione in modo non meramente metaforico il pensiero Moderno ieri, oggi e, potenzialmente, domani. Di fronte a un simile incipit e un simile finale, gli altri testi faticano comprensibilmente a reggere il confronto. In parte perché, come nel caso di “Bauhaus 100. Forma funzione utopia” di Donna e Martini, si limitano a una rilettura scolastica del pensiero di Argan – che certo meriterebbe più un contraddittorio che non una fiducia incondizionata – che si sviluppa tra fatti noti e luoghi comuni senza approfondirli. In parte perché colgono l’occasione per trattare d’altro, come “Esperienza e figurazione” di Guidetti: certo un saggio pregevole sulle tesi di Ernst Mach che però poco ha a che fare con il Bauhaus, se non nel blando rimando al fatto che quella filosofia avrebbe influenzato Klee – prospettiva che sconta un errore di fondo, quello di interpretare filosoficamente l’interpretazione artistica di Klee della filosofia di Mach. Tanto più che il ruolo di Klee al Bauhaus era sì collaborativo, ma certo ancillare rispetto alle direzioni imposte dai direttori: in questo senso, è una boccata d’aria fresca la complessità anti-celebrativa di “Ambitions, Anxieties and Attainments” di Anja Baumhoff, che mette in luce il lato interessato, proprio in senso economico, di Klee, demitizzandone ruolo e personalità: troppo spesso infatti nomi altisonanti come quello di Klee vengono associati alla scuola senza approfondirne il ruolo, e lasciando in ombra personalità essenziali ma meno note al grande pubblico (Johannes Itten, tanto per dire, non riceve nemmeno una citazione in tutto il testo). Per contrasto, “Kandinsky negli anni del Bauhaus” di D’Anna non sembra cogliere davvero il ruolo del grande artista nella scuola, favorendo l’analisi della sua visione artistica rispetto al verificarne gli effetti nei corsi ch’egli teneva. Invece, dato che l’autoanalisi di un artista è spesso una pallida razionalizzazione dei suoi esiti pratici, guardare alla relazione maestro-allievo sarebbe stato in questo caso interessante rispetto al tema metodo-stile. Lascia perplessi “Il Bauhaus al tempo dell’ecologia e della fine del postmoderno” di Iofrida, che vorrebbe utilizzare le letture che Adorno e Merleau-Ponty fanno del Bauhaus per attualizzarne il pensiero: in parte perché Adorno chiaramente deforma a suo uso e consumo il Bauhaus, mischiandovi le tesi di Adolf Loos e sovrastampandovi una visione marxista quantomeno discutibile, e il saggio questa distorsione intenzionale sembra non coglierla; in parte perché Merleau-Ponty non ha mai parlato del Bauhaus, e derivarne un qualche pensiero dalla sua lettura dell’opera di Klee è quindi ardito pur se potenzialmente interessante; in parte perché di tutto il tema ecologico, al di là del titolo, rimane solo un’esortazione metaforica. Mentre il dolcissimo tributo a Marianne Brandt di Anne-Kathrin Weise, pur ottenendo l’effetto contrario a quanto forse sperato – emerge infatti che il Bauhaus non era affatto inclusivo verso le donne come ci piacerebbe credere – ha il grande pregio di ricordarci, attraverso le opere figurative da lei fatte negli ultimi, tragici momenti della sua vita, che il metodo del Moderno dovrebbe essere legato agli esiti, ma non al loro stile.

Una conclusione affatto scontata e della quale tendiamo a dimenticarci, perché ci obbliga ad attualizzare – operazione analogica, quindi sempre rischiosa – e perché, come abbiamo visto, sono gli esiti stilistici del Bauhaus quelli che, nonostante tutta la buona volontà, più facilmente ricordiamo: e la copertina, con la culla di Peter Keler, rischia di confermarlo.

di Carlo Deregibus