Rileggere un libro dopo vent’anni porta con sé molti significati: perché molte solo le cose cambiate da quando “I Nuovi Maestri” uscì nelle librerie, nel 2000. Gran parte dei protagonisti del libro sono scomparsi, e il mondo architettonico e non solo è profondamente cambiato: tanto più che questo libro guarda a un momento specifico, il secondo dopoguerra, che vede a uno sforzo impressionante per caratterizzare il fare architettura come atto culturale. Se già alla prima uscita del libro quel mondo di impegno idealista sembrava lontano, questa nuova edizione – arricchita di una nuova introduzione sempre di Giovanni Durbiano, una diversa copertina (più ironica ma bruttina), una nota bibliografica curata da Aurora Maria Riviezza e soprattutto svariate puntuali, significative correzioni al testo – torna in un mondo in cui quel passato appare addirittura mitico. La vicenda dei “Nuovi Maestri”, come Bruno Zevi definirà i giovani architetti che ne furono protagonisti, come Vittorio Gregotti, Aldo Rossi, Guido Canella, Carlo Aymonino, Luciano Semerani, Francesco Tentori, Roberto Gabetti e Aimaro Isola (l’unico ancora in vita), nasce in una cornice di incredibile attivismo studentesco, testimone di una maturità e di un impegno che appare oggi persino eroico. Un attivismo fecondo – al convegno "Architettura moderna e tradizioni nazionali", che l'Unione Internazionale Studenti organizza nel 1954, parteciparono ben 27 nazioni – e indomito. Il nemico designato sono le facoltà di architettura, accademie ormai avulse dalle forme e dai bisogni delle nuove forme sociali post-belliche: luoghi conservatori e sterilmente formalisti – lapidario in questo il giudizio di Gregotti (p. 30). Ma il giudizio degli studenti è impietoso anche nei confronti di un mondo professionale che, al contrario, di quella realtà post-bellica è fin troppo pronto ad approfittare, con un costruito diffuso che brutalizzerà il territorio italiano senza minimamente curarsi dell’attualizzata querelle des Anciens et des Modernes o di questioni di “significato”. Così, in modo tentativo e incoerente, i Nuovi Maestri legano da un lato ideologia politica e idee sulla società e, dall’altro, ragionamenti su forma e linguaggio architettonico.

A livello politico, com’è prevedibile dopo il conflitto, le posizioni degli architetti vanno in massa a sinistra, cercando una sponda nel PCI attraverso la scrittura su riviste promosse dal partito (Rinascita, Società, Il Contemporaneo). Già qui emerge una prima ambiguità. Se, come abbiamo visto guardando ai suoi modelli “radiosi”, il pensiero di Le Corbusier – uno dei padri del Moderno – non solo era coerente, ma richiedeva un pensiero totalitario (e di Philip Johnson è stato recentemente svelata la sua convinta adesione al nazismo), allora la rivolta avrebbe dovuto essere contro il Moderno tout court: contro le sue modalità ideologiche, non le sue derive stilistiche. Certo in Italia la relazione tra regime e architettura era ambigua (lo esemplifica l’opera di Marcello Piacentini), e così la matrice etica del modernismo – un’etica delle intenzioni portata alle sue estreme conseguenze – esce immacolata dallo spettro critico dei più: l’aver introdotto un metodo simil-scientifico pare anzi poter affrancare gli architetti da quella dimensione prettamente decorativista cui il nuovo mondo della progettazione (ove gli ingegneri si affacciano in modo sempre più deciso) sembra ridurli. Quindi, morto il Moderno, viva il Moderno: il problema diventa semmai capire come continuare a essere moderni senza usarne le forme, ormai ridotte a stilema dal cosiddetto International Style. Nasce così il cosiddetto “dibattito sulla tradizione”: perché nel passato e nelle continuità va ricercata lo spirito delle società. Ma quale passato? Per Aymonino e Tentori quello dei fatti e dei luoghi sociali (la strada, la piazza), per Rossi quella dei “motivi” (p. 124), che poi diverranno i tipi ne L’architettura della città – massimo tentativo di dare dignità scientifica a questo approccio. Si vieta il revival, ma si loda la ripresa di elementi. Si aborrisce l’eclettismo, ma si apprezza l’uso culturale di elementi significativi del passato – nasce infatti il movimento dei “giovani delle colonne”. Sembra un distinguo troppo dialettico per essere anche performativo? Lo è. Infatti, a distinguere neoclassicismo “razionale” (buono) e neoclassicismo “eclettico” (cattivo) Rossi evoca una fin troppo fumosa “coscienza storica” (p. 125). La potenza retorica tracima, trasfigurando ogni fatto architettonico secondo un simbolismo che attribuisce alle intenzioni una corrispondenza netta nelle forme: netta, ma non condivisa tra i vari autori. Ne risulta un “insieme disomogeneo e contraddittorio di elementi, in cui si mescolano l'avversione all'ideologia comunitaria e l'interesse per le forme della città storica, la svalutazione della figura dell'intellettuale cosmopolita e la sfiducia nella tecnica urbanistica come nel disegno industriale" (p. 81). Non sorprende perciò che, infine, il PCI non trovi il legarsi a simile retoriche particolarmente utile: così fallisce il tentativo di connotare politicamente il fare architettura.

Fuori dall’accademia, fuori dalle riviste politiche, diventa chiaro che il dibattito deve trovare un luogo diverso per potersi davvero sviluppare: quel luogo è la Casabella-Continuità diretta da Ernesto Nathan Rogers. Fine intellettuale, era un Rogers "modello di impegno civile e intellettuale" (p. 34), mai compromesso con il fascismo (era ebreo, e Gian Luigi Banfi, uno dei co-fondatori del suo studio – i BBPR – morì deportato a Gusen) o con le facoltà di architettura (vi entrerà da docente solo nel 1952). Al di là poi della statura morale, Rogers era un vero “maestro”: frequentava i CIAM, era conosciuto a livello internazionale, aveva opere già rilevanti alle spalle (dalla Casa per il Sabato degli Sposi al Piano Regolatore di Milano). Soprattutto, Rogers aveva un approccio autenticamente culturale – cioè, non solipsistico. Convinto dell’inscindibilità tra etica ed estetica ma insieme antidogmatico, quando nel 1954 assume la direzione di Casabella la trasforma in un luogo di discussione (p.47), curando un progetto editoriale che spazia dal cucchiaio alla città "con un ruolo paterno, svolto con autorevolezza e condiscendenza" (p. 60). Casabella-Continuità seleziona opere italiane, accetta proposte di pubblicazione, le inserisce in prospettive internazionali, ospita retrospettive, dà possibilità di risposta in un modo che oggi, purtroppo, nessuna rivista ha il coraggio di riproporre.

Tra i maestri, vecchi e nuovi, diventa quasi una gara a chi è più autentico, con rivendicazioni di purezza morale e accuse reciproche di eclettismo: certo ora possiamo guardare all’eclettismo (al di là della sua definizione stilistica) come una dimensione analogica forse persino inevitabile del fare architettura (lo capirà Rossi molto più tardi nella sua Autobiografia scientifica, libro non a caso inviso ai suoi seguaci), ma all’epoca era un’accusa infamante. Essere eclettici significava infatti essere carente del “carattere polemico che caratterizzava l'intransigenza di un mondo figurativo del razionalismo" (p. 134). Solo che nessuna architettura sembrava davvero incarnare i ragionamenti dei Nuovi Maestri, sintetizzandone gli afflati etico-estetici e insieme superando il modernismo. È molto importante evidenziare quanto ambiguo sia questo nodo: in un dibattito in cui si disquisiva di legittimazione del progetto, a fronte dei roboanti proclami sulla società e il significato degli edifici, mai questi venivano poi guardati in base al loro “successo”. Un edificio che avesse fatto la gioia di una comunità non sarebbe stato comunque buono senza un’adeguata veste simbolica, anche se, ed è questo il punto, nessuno sapeva quale questa veste dovesse essere! Il dibattito si risolveva sempre in un "continuo appello a principi poi non verificati sul piano dell'architettura" (p. 187).

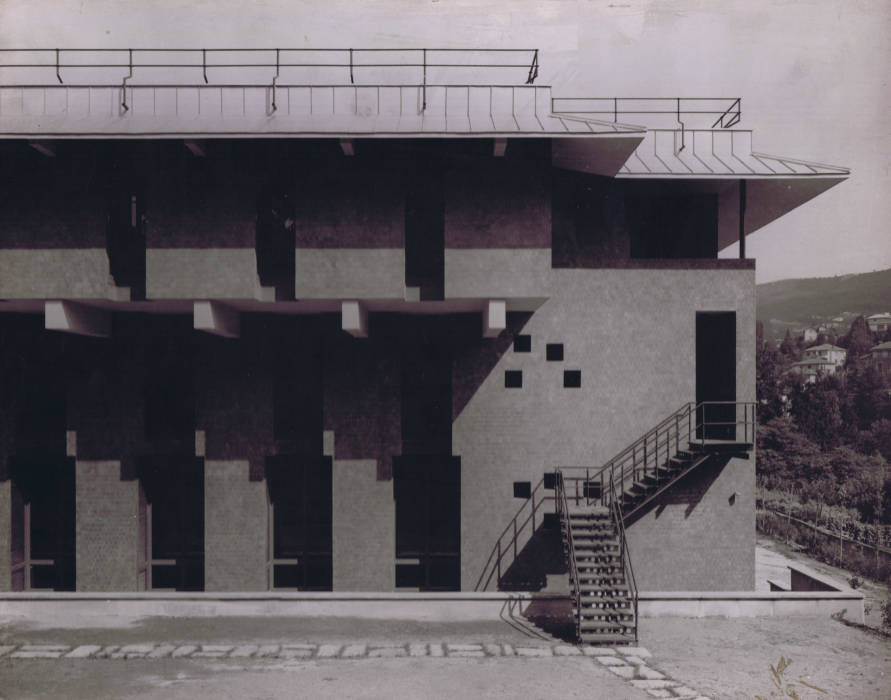

Così è paradossale che sia l’opera di un giovane torinese, Giorgio Raineri, ad essere celebrata nel numero 212 come riferimento del nuovo linguaggio architettonico. Perché Raineri (così come Gino Valle, similmente incensato) era “solo” un bravissimo professionista. Il suo operato non derivava da profonde elucubrazioni sul significato che una colonna avrebbe avuto per la società o sul ruolo socio-politico dei suoi edifici: ma da una squisita padronanza dell’arte architettonica. La sua "indipendenza da sovrastrutture ideologiche" (p. 160) gli permette cioè di sopravanzare i vincoli di un dibattito tanto raffinato quanto sterile, che condurrà infatti alla diaspora dei Nuovi Maestri. L’opera di Raineri è il primo passo, insomma, verso il disincanto. Disincanto completato, nel 1957, da Gabetti e Isola, cui viene dedicato ampio spazio nel numero 215 (un numero incredibile per ricchezza e densità di contenuti). Rifiutando “l’astrattezza metodologica funzionalista [,] negando il rapporto necessario che dovrebbe legare linguaggio razionalista ed etica, spezzando il nesso ideologico che si voleva conducesse la ricerca architettonica su una strada di riscatto sociale"(p. 192), Gabetti e Isola invalidano la radice stessa della modernità, valorizzando non la rivoluzione sociale, ma la contingenza specifica. Non si rifiuta l’architettura razionalista, ma la sua fiduciosa certezza di offrire soluzioni: in una vena intimista e poetica decisamente influenzata dal pensiero di Luigi Pareyson, nessun linguaggio è precluso, in un eclettismo che opera caso per caso, ogni volta di nuovo. Tanto che lo stile di alcune loro realizzazioni – il neoliberty – diventa agli occhi della critica internazionale il simbolo della “ritirata italiana dall’architettura moderna” come scrisse Reyner Banham in occasione dell'Expo 1958 di Bruxelles. Naturalmente ai Nuovi (e Vecchi) Maestri questa ritirata è indigesta (p. 195), ma finalmente cade l’illusione che negli anni precedenti era stata tanto animatamente nutrita: che il metodo del Moderno, sintesi “dell'utile e della bellezza (eticamente indissolubili)" (p. 196), sia necessariamente giusto, e che sia stato il mondo architettonico a tradirlo, trasformando il nobile e necessario impegno nel cambiare la società in banali questioni di stile. Il disincanto di Gabetti e Isola verso la capacità performativa dell’ideologia permette loro di ritagliare per l’architetto un ruolo tecnico-scientifico che non scade nel formalismo, ma non si imprigiona nel proprio pensiero.

Ci sarebbe materia per un romanzo, un affresco narrativo appassionante e palpitante.

Ma non è questo il caso. “I Nuovi Maestri” è un testo prima di tutto storico, nato in un percorso di dottorato, attentamente e precisamente annotato. Il rigore metodologico delle tre sezioni (la prima dedicata al dibattito sulla tradizione, la seconda alle relazioni tra cultura comunista e architettura, la terza al dibattitto sulle opere costruite) traccia linee critiche temporalmente definite e riccamente documentate ma, inevitabilmente, poco godibili. E bisogna anche evidenziare che, nelle descrizioni delle opere, emerge un’aderenza alle retoriche architettoniche che conferma, invece di mettere in dubbio, le relazioni tra forma e significato date per scontate dai Nuovi Maestri. Ad esempio, commentando il Monumento ai Partigiani di Franco Buzzi, Durbiano scrive che il "rapporto diretto con le forme della storia sembra implicitamente rifiutare quella volontà di separazione tra 'antico' e 'nuovo' che era alla base della frattura tra Movimento moderno e architettura del passato" (p. 145): un gioco sottile in cui l’interpretazione rimane sospesa tra il commento di ciò che si suppone possa essere il significato implicitamente inscritto nelle forme, e una lettura quasi-fenomenologica limitata però all’ottica del dibattito. Così la morale che si può trarre dal libro – cioè che i nuovi maestri hanno prodotto pochi effetti e probabilmente negativi – è solo accennata, mai dichiarata. Si potrebbe dire che, essendo questo l’esito di un lavoro dottorale condotto sotto la guida di Gabetti stesso e di Carlo Olmo, le critiche dovessero ovviamente, necessariamente, essere in punta di fioretto. Ma io credo che sia la visione di Giovanni Durbiano ad essere, poco per volta, mutata in questi ultimi vent’anni: e lo evidenziano le piccole variazioni nel testo – ad esempio, nel finale, la “identità della cultura architettonica italiana” da “condivisa” diventa “fortunata, controversa e discussa” (p. 196). Questo testo, nella sua essenza storica, è stato cioè la base di un percorso teorico che altrove, e soprattutto in Teoria del progetto architettonico. Dai disegni agli effetti (scritto da insieme ad Alessandro Armando per Carocci, 2017), ha trovato i suoi sviluppi. E credo altresì che a questa prospettiva eminentemente storica, più che critica o narrativa, sia dovuta la “scarsa fortuna critica” dell’originale pubblicazione (p. 8). In fondo, chi dovrebbe leggere questo testo? Non gli studenti di architettura, perché non riuscirebbero presumibilmente a cogliere stile e sottigliezze del testo. Non i professionisti, mancando vere e proprie narrazioni dei progetti. Non gli accademici, a meno che non siano interessati a questo specifico periodo – peraltro sospetto che il libro sia già, intonso, in molte librerie. Non gli studiosi di storia, politica o filosofia, perché in effetti è pur sempre un libro di architettura, e molte parti non hanno senso a occhi non progettuali.

Eppure è qui, in questo fallito progetto culturale, che nasce la nostra contemporaneità. Da quella varietà inconciliabile di posizioni sorgeranno le scuole di pensiero che definiranno la geografia delle facoltà di architettura italiane – con allievi che, esattamente come i modernisti, trasformeranno in sterili stilemi i profondi pensieri dei maestri. Da quella convinzione nel ruolo culturale dell’architetto sorgerà la moda odierna di presentarsi al pubblico come guru, prima che come architetti. Dall’assunzione che nessuna forma è legittima se non corroborata (o corroborabile) da adeguate retoriche deriveranno le pratiche fintamente partecipative del design thinking in salsa italiana. Così, se i risultati di quel dibattito sono modesti rispetto alle mirabolanti intenzioni che l’avevano generato, al contrario gli effetti imprevisti e collaterali sono drammatici. Perché quella rivoluzione, troppo innamorata dei suoi obiettivi per vedere la debolezza delle sue basi, ha ingigantito la frattura tra accademia e mondo reale, invece di ricomporla: moltiplicando le wannabe archi-star e insieme trascurando una realtà sempre più dominata da geometri e ingegneri. Quindi forse dovrebbero leggerlo tutti, questo libro: studenti, professionisti, accademici e studiosi. Perché solo capendo questo snodo della storia ci si renderà conto di quanto perniciose siano state le onde lunghe di quelle retoriche: e si potrà, forse, liberarsene.

di Carlo Deregibus