-

-

Bernard Stiegler e la miseria simbolica

Recensioni / Aprile 2022Non c’è evoluzione tecnologica senza che, nel più profondo, avvenga una mutazione del capitalismo

G. Deleuze, Proscritto alle società di controlloPer cogliere il senso complessivo del denso lavoro di Bernard Stiegler, La miseria simbolica. L’epoca iperindustriale 1 (Meltemi, 2021) iniziamo con l’interrogare i termini che compongono il titolo dell’opera. In cosa consiste per l’autore “la miseria simbolica” che caratterizza le nostre società in quella che egli definisce l’“epoca iperindustriale?”

«La nostra epoca – scrive Stiegler – si caratterizza come presa di controllo del simbolico da parte della tecnologia industriale, laddove l’estetica è diventata al contempo l’arma e il teatro della guerra economica» (p. 25). L’effetto di un tale conflitto sugli individui è la miseria simbolica, vale a dire «la perdita di individuazione derivante a sua volta dalla perdita di partecipazione alla produzione di simboli, designanti, questi, tanto i frutti della vita intellettiva (concetti, idee, teoremi, saperi) che quelli della vita sensibile (arti, saper-fare, costumi)» (p. 38).

Come l’autore annuncia nella Prefazione, il testo va considerato come un commento al Proscritto sulle società di controllo (in Pourparler, Quodlibet, 2019) di Gilles Deleuze. In quelle poche pagine, com’è ben noto, Deleuze sostiene che le “società disciplinari” analizzate da Michel Foucault, con l’organizzazione dei grandi ambienti di internamento (famiglia, scuola, fabbrica, ospedale, carcere) che caratterizza la loro logica, e storicamente collocabili tra il XVIII e l’inizio del XX sec., siano ormai state sostituite dalle società di controllo, la cui peculiarità consiste nell’estensione, nell’intensificazione e nella complessificazione della logica dei processi distintivi della rivoluzione industriale applicati anche alla sfera simbolica del desiderio. Nell’attuale forma di capitalismo, che Stiegler definisce con Jeremy Rifkin «culturale» (p. 83), la dimensione estetica – qui intesa in senso ampio come dimensione del sentire in generale, e nella quale soltanto è possibile costituire un “io” e un “noi” a partire da un pathos comune – viene sistematicamente presa nelle maglie del calcolo, il cui dominio, anche grazie al recente processo di digitalizzazione, si è esteso ormai ben al di là della sfera della produzione, «nella integralità dei dispositivi caratteristici di ciò che Simondon chiama l’individuazione psichica e collettiva» (p. 82).

Nell’epoca iperindustriale la legge del capitale non è più la produzione, ma «il marketing in quanto controllo dei tempi di coscienza e dei corpi attraverso la macchinazione della vita quotidiana» (p. 83), così come il luogo paradigmatico non è più la fabbrica, ma l’impresa. L’iperindustrializzazione – è questa la tesi di Stiegler – ha dunque un riscontro paradossale: da un lato fa apparire una nuova immagine dell’individuo, il consumatore, dall’altro la generalizzazione del calcolo impedisce, o quantomeno ostacola fortemente, il processo di individuazione stesso che, solo, rende l’individuo possibile.

Del saggio deleuziano, Stiegler non condivide soltanto l’analisi insieme storica e logica relativa all’insediamento progressivo di un nuovo regime di dominazione, quello, cioè, caratteristico delle società di controllo, e che comporta una notevole perdita di individuazione, vale a dire la miseria simbolica, ma fa pienamente suo, se così possiamo esprimerci, anche lo spirito politico battagliero, che anima quelle pagine e che ben si esprime in queste parole, che lo stesso Stiegler cita: «Non è il caso né di avere paura né di sperare, bisogna cercare nuove armi» (Deleuze, 2019, p. 235). Come ben specifica Rosella Corda nell’Introduzione, il lavoro di Stiegler non si limita infatti «alla costatazione sterile o alla rassegnazione diagnostica», ma si pone l’obiettivo di trovare, «proprio in questo disperare, mancare di speranza, un po’ di possibile» (Stiegler, 2021, p. 9)

La questione delle armi, come esplicitamente afferma l’autore, è la «questione della tecnica in generale» – ovvero la questione cardine su cui ruota tutta l’opera di Stiegler fin dal suo primo lavoro La technique et le temps 1. La faute d’Épimethée, –, la quale è anche questione del politico, questione, cioè, «del destino di un noi» (Stiegler 2021, p. 38). La questione della tèchne, che, ricordiamolo, per Stiegler è un pharmakon, vale a dire insieme veleno e antidoto, si articola qui nell’ipotesi di un’organologia generale, la quale si pone l’obiettivo di indagare, dal punto di vista di una prospettiva antropologico-filosofica, la genesi del processo di ominazione. La domanda a cui l’organologia risponde è dunque una domanda sulla seconda natura dell’uomo, vale a dire sulla natura “originariamente” protesica, e cioè tecnica, dell’uomo. Un’adeguata interrogazione della secondarietà che contraddistingue l’umano rappresenta una condizione senza la quale non è possibile comprendere l’epoca attuale e la sua miseria simbolica, né risulta possibile – ed è questo ciò che più conta per Stiegler – indicare delle vie alternative a tale stato di miseria.

Il progetto di un’organologia generale prevede lo studio congiunto di quelle che Stiegler considera le «tre grandi organizzazioni che formano la potenza estetica dell’uomo: il suo corpo con la sua organizzazione fisiologica, i suoi organi artificiali (tecniche, oggetti, utensili, strumenti, opere d’arte) e le sue organizzazioni sociali che risultano dalla articolazione degli artefatti e dei corpi (pp. 31-32)». Il concetto chiave su cui l’autore costruisce tale progetto è il concetto di ritenzione terziaria, il quale, a differenza dei concetti di ritenzione primaria e di ritenzione secondaria con i quali Husserl indicava rispettivamente la dimensione della percezione e la dimensione dell’immaginazione, indica la dimensione artificiale della produzione da parte dell’uomo di oggetti di memoria esteriorizzata, come ad es. lo smartphone, i libri, gli edifici, le targhe commemorative, i film.

Nel terzo capitolo del libro “Allegoria del formicaio. La perdita di individuazione nell’epoca iperindustriale”, Stiegler ricostruisce per tappe storiche il processo di produzione delle ritenzioni terziarie, che egli chiama epifilogenesi. «L’ambiente epifilogenetico – scrive l’autore – come insieme delle ritenzioni terziarie costituisce il supporto dell’ambiente preindividuale permettendo l’individuazione del genere» (p. 89). Essendo l’epifilogensi il «deposito di memoria che è specifico di una forma di vita unica, quella del genere umano» (p. 66), ed essendo la natura dell’uomo già da sempre tecnica, la storia dell’epifilogenesi segna le tappe dell’individuazione dell’uomo, in particolare dell’uomo occidentale. Senza poter approfondire i vari passaggi che caratterizzano questa storia, che è anche la storia di una lotta per la definizione delle criteriologie dei dispositivi ritenzionali («processo di grammatizzazione», p. 90), ci preme mettere in luce il fatto che secondo Stiegler questo processo ha raggiunto un punto limite nell’epoca iperindustriale. Il processo di individuazione rischia cioè di annullarsi in favore di una «ipersincronizzazione» (p. 96) – ben resa dall’allegoria del formicaio – in cui la differenza tra “io” e “noi” collassa nel “si”, ovvero in quella condizione che Stiegler chiama anche di «mal-essere» (p. 98), tale per cui gli individui, non avendo più accesso alla produzione di simboli, perdono la loro singolarità e la correlata possibilità di proiettarsi in un “noi” e, dunque, in una dimensione politica. Privati di singolarità, gli individui cercano di singolarizzarsi mediante gli artefatti che il mercato mette loro a disposizione, il quale sfrutta la miseria propria del consumo stesso, e così facendo fanno esperienza del loro fallimento: «non si amano più e si rivelano sempre meno capaci di amare» (p. 99).

Concediamoci ora una considerazione generale sul senso dell’opera di un autore come Stiegler. Se ci soffermassimo soltanto sul lato diagnostico, sulla pars destruens del suo discorso correremmo il rischio di eludere l’aspetto più rilevante dello sforzo intellettuale – e non solo – dell’opera e della vita di Stiegler, il quale riguarda l’impegno con cui l’autore ha da sempre tentato di rispondere alla domanda: “che fare?”. Se infatti considerassimo solo l’aspetto analitico della sua opera, finiremmo per giudicare Stiegler, come pure è stato fatto soprattutto dopo la pubblicazione de La società automatica. 1. L’avvenire del lavoro (Meltemi, 2019), un autore catastrofista. Per quanto la situazione diagnosticata dall’autore sia effettivamente catastrofica, Stiegler, come si è detto, non cede nemmeno per un attimo al catastrofismo. È questo un punto battuto da tutti i curatori delle edizioni italiane recenti delle opere di Stiegler, sulla cui insistenza, potremmo dire, Meltemi ha costruito la cifra peculiare della sua operazione editoriale, che ha portato alla pubblicazione dei due volumi sulla miseria simbolica (Stiegler, 2021; La miseria simbolica. 2. La catastrofe del sentire) e a quello sulla società automatica (Stiegler, 2019) nella serie “Culture radicali” diretta da Gruppo Ippolita.

Come scrive Giuseppe Allegri in un articolo online su OPERAVIVA dal titolo Dentro, oltre e contro la società automatica, «il ricercare e l’agire di Stiegler si oppone radicalmente a qualsiasi visione apocalittica che altri rintracciano nel suo pensiero, del tutto inspiegabilmente e proprio leggendo il volume sulla Società automatica, mentre la postura del Nostro è anche e soprattutto quella progettuale e sperimentale, per la promozione e il sostegno di collettivi di ricerca che coinvolgano e che già coinvolgono ampi spezzoni di società, associazionismo di base e frammenti di classe dirigente, disposti ad accettare e orientare la trasformazione tecno-digitale e socio-economica nel senso di un ripensamento radicale delle categorie e delle pratiche sociali per maggiore autodeterminazione, dignità, felicità in favore dei molti» (https://operavivamagazine.org/dentro-oltre-e-contro-la-societa-automatica/). Lo stesso Allegri, autore della postfazione al testo qui recensito, e significativamente titolata Ricchezza delle pratiche inventive, fa un lungo elenco delle attività che hanno impegnato Stiegler dalla fine degli anni Novanta fino alla sua scomparsa nell’agosto del 2020, e che lo hanno coinvolto nella fondazione di «nuove istituzioni», quali, tra le molte altre, citiamo Ars Industrialis, «la cui “ragione sociale” è quella di un’associazione europea per una politica industriale delle tecnologie dello spirito», o «IRI – Institute pour la Recherche et l’Innovation presso il Centre Pompidou, all’interno del quale è riuscito a promuovere una rete di Digital Studies inaugurata nel 2012»,o che lo hanno visto collaborare al «progetto avviato nel maggio 2016 di Territoire Apprenant Contributif, che coinvolge i 9 comuni di Paris Nord/Seine-Saint-Denis» (pp. 160-161).

Specificamente per quel che riguarda La miseria simbolica 1. L’epoca iperindustriale, in tutte le pagine che compongono i quattro capitoli del libro, finanche nei punti in cui la disperazione emerge in maniera più forte, e, anzi, soprattutto lì, la domanda sul “che fare?” e la ricerca continua di quella che con una bella espressione Stiegler definisce l’«energia zoppicante della chance» (p. 124) non scompaiono mai dall’orizzonte. In particolare, si ha un riscontro evidente dell’insistenza con cui Stiegler si spende per “cercare nuove armi” nell’analisi dei due film On connaît la chanson di Alain Resnais e Tiresia di Bertrand Bonello, che egli conduce rispettivamente nel secondo (Come se ci mancassimo o di come trovare delle armi a partire da Parole parole parole… (On connaît la chanson) di Alain Resnais”) e nel quarto capitolo (“Tiresia e la guerra del tempo. A proposito di un film di Bertrand Bonello”) del testo.

Nel film di Resnais il nostro autore trova esemplarmente tracciata, nel modo in cui il regista compone e scompone cliché attraverso l’utilizzo della tecnica del sampling e più specificamente attraverso la ripetizione ventriloqua che i personaggi si trovano a fare dei ritornelli di alcune famosissime canzoni francesi, la via «per una nuova capacità di immaginare/sentire» (p. 15), che prenda le mosse proprio da quel processo che fa scomparire la differenza tra “io” e “noi” nel “si”, ma tentando di invertirne la direzione.

di Gian Marco Galasso

-

Del modo di esistenza degli oggetti tecnici

Recensioni / Ottobre 2021Del modo di esistenza degli oggetti tecnici di Gilbert Simondon, tradotto in italiano da Antonio Stefano Caridi per i tipi di Orthotes (2020), è ormai un piccolo classico. Eppure si tratta di un’opera che non ha quasi nulla del classico: popolato di tubi elettronici e motori di trazione, articolato in tre parti piuttosto disorganiche e solo di rado disposto ad aperture di senso rivelatrici, è un libro quasi contrario alla vocazione del grande saggio umanistico moderno. Quando venne pubblicato nel 1958, diede voce a un certo clima di insofferenza generale verso le Humanités: «più nessuno può vivere una vera cultura umanistica, anche volendo e avendone i mezzi materiali», scriverà qualche anno più tardi Abraham Moles (2012: 32). Simondon fa sua questa diagnosi sin dall’inizio degli anni ’50 – lui che aveva fondato un atelier di tecnologia nel liceo di provincia dove insegnava, che leggeva appassionatamente Louis de Broglie e Norbert Wiener, che studiava psicofisiologia appena uscito dalle aule di filosofia de la rue d’Ulm.

Ciò che l’umanesimo sembrava aver dimenticato è che la nozione stessa di cultura si basa sull’idea che l’uomo vive in un ambiente tecnico e macchinico. Questo dato di artificialità fondamentale del milieu umano funziona come una sorta di messa a terra di quel regno dei fini che, quando viene separato dal dominio dei mezzi, diviene apparato di conservazione dei valori. È invece proprio il regno dei mezzi a produrre umanità: ancora prima del linguaggio e del concetto, la tecnica è per l’uomo «il modo più concreto del potere di evolvere» (Simondon 2017: 266). Essa è innanzitutto potenza produttiva di senso. La nozione di senso, tuttavia, sfugge al dominio esclusivamente umano nel momento in cui si riconosce come trascendentale rispetto all’umano stesso. In altre parole, se il mezzo e la componente materiale assumono un ruolo essenziale e non semplicemente veicolare nella dinamica evolutiva, allora la dinamica riflessiva secondo cui l’uomo costituisce sé stesso raddoppiando la propria natura si rende opaca e si interrompe: il mondo non è più lo specchio dello spirito.

Del modo di esistenza degli oggetti tecnici entra subito in dialogo con l’altra grande opera di Simondon, L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e informazione. La tesi che in chiave diversa è portata avanti in entrambe le opere è che l’informazione, intesa come regime di atti disparanti generativi, è principio primo della realtà e della conoscenza umana. L’informazione è articolazione ontologica individuante che si esprime nei modi d’esistenza stessi delle forme, intese secondo il loro carattere processuale e diveniente. In Del modo di esistenza degli oggetti tecnici tale paradigma si specifica nel senso delle potenze proprie all’inorganico artificiale, l’oggetto tecnico in quanto campo di affetti ed essenza singolare. Come nota Deleuze a proposito del concetto di dispositivo, «è già molto tempo che pensatori come Spinoza o Nietzsche hanno mostrato che i modi d’esistenza dovrebbero essere pensati secondo dei criteri immanenti, secondo il loro tenore di “possibilità”, di “libertà”, di creatività, senza alcun appello a dei valori trascendenti» (Deleuze 2007: 24).

La tesi portata avanti da Simondon è che l’oggetto tecnico è stato sistematicamente trasposto sul piano di valori ad esso trascendenti. La forma tecnica è il terreno in cui si afferma la ragione strumentale tout court, in cui ogni oggetto è inteso sin da subito come strumento e privato di autonomia ontologica. Più un oggetto dipende dall’uso che l’uomo ne fa, più gli si impedisce di esplicare il proprio specifico ambito di potenze. La forma tecnica dev’essere invece compresa come un modo in cui dell’informazione è espressa; così essa si rivela parte di una vicenda che supera sia l’oggetto che il singolo soggetto utilizzatore, una vicenda di transustanziazione di immagini e essenze di utilizzazione. Ogni oggetto tecnico articola un’essenza formativa che implica un numero indeterminato di concatenamenti con il reale; perciò esso porta sempre con sé un «margine d’individuazione» e di formazione ulteriore, analogamente a ogni altra forma reale. Assumere uno sguardo immanente a questi processi, per Simondon, significa smettere di trattare gli oggetti come schiavi e intraprendere una nuova relazione di trasparenza con il mondo.

Ciò che caratterizza questo “platonismo macchinico” di Simondon è il gesto di «convocazione», per dirla con Latour, tramite cui entità ontologicamente neglette vengono infine incluse – seppur nella loro differenza specifica – nel cerchio dei protagonisti della realtà. Lo sfondo di questo gesto è un pluralismo metafisico delle potenze, suggerito dal concetto stesso di “modo di esistenza” ed esplicitato nell’idea di informazione come principio generativo dell’Essere. L’oggetto è un compito formativo, un processo in cui possiamo soltanto innestarci, per intuizione dunque, per conoscenza genetica. «Non basta, in effetti, entrare con l’operaio o lo schiavo nell’officina, o anche prendere in mano lo stampo ed azionare il tutto. Il punto di vista dell’uomo che lavora è ancora molto esteriore rispetto alla presa di forma, che è la sola cosa ad essere tecnica in sé stessa. Occorrerebbe poter entrare nello stampo con l’argilla, farsi insieme stampo ed argilla, vivere e provare la loro operazione comune per poter pensare la propria forma in sé stessa» (p. 261). A questo scopo, l’uomo non può che farsi inventore e, perlomeno in un certo senso, filosofo.

La traduzione di Antonio Stefano Caridi consegna ai lettori italiani un libro che, dopo la sua recente riscoperta, si è rivelato fondamentale per il pensiero contemporaneo. Dal punto di vista strettamente filosofico, tornare a leggere Simondon potrebbe sciogliere tanti falsi problemi intorno alla questione degli oggetti (per esempio quelli sollevati dall’ormai celebre ontologia di Graham Harman 2021). Simondon, inoltre, ci indica un modo per superare non soltanto l’antropocentrismo prometeico più manifesto, ma anche l’antropocentrismo larvato che appartiene alla spiegazione antropologica della tecnica. In tal senso Du mode d’existence rimane inservibile per quella linea – del tutto legittima entro i suoi confini – che va da Ernst Kapp a Bernard Stiegler e che vede nella tecnica un modo tutto umano per elaborare la distanza da un ambiente, ancora inteso come un universo oggettivo da cui distillare senso. Per Simondon, è invece proprio un ambiente informativo ubiquo e compenetrante a fornire il campo della continuità possibile tra umanità e tecnicità. Poche lezioni sulla tecnica risultano ancora così fertili e paradigmatiche dopo più di cinquant’anni dalla loro enunciazione.

di Gregorio Tenti

.

.

Bibliografia

Deleuze G. Che cos’è un dispositivo?, Cronopio, Napoli 2007.

Harman G. Ontologia Orientata agli Oggetti. Una nuova teoria del tutto, Carbonio editore, Milano 2021.

Moles A. Sociodinamica della cultura, a cura di G. Gamaleri, Armando, Roma 2012.

Simondon G. Cultura e tecnica, in Id., Sulla tecnica, a cura di A.S. Caridi, Orthotes, Napoli-Salerno 2017.

-

L’Universo come cinema in sé

Recensioni / Settembre 2021Ogni appassionato di cinema lo sa: quello che cerca, guardando un film, non è soltanto una fuga dal proprio quotidiano – magari attraverso l’intermediazione delle vite altrui, immaginarie o meno che siano –, ma una certa, difficilmente definibile estraneazione dal “sé”, un modo per disaderire sic et simpliciter da quel centro gravitazionale per il resto onnipresente che è il proprio stesso “io”. Ciò che insomma seduce, sino al fanatismo, nella settima arte, non è tanto o solamente la capacità di raccontare storie, ma di immettere piuttosto lo spettatore in uno svincolamento possibile dalla sua prospettiva personale, di, in altre parole, autorizzarlo per un certo tempo ad abbandonare le rive tumultuose del proprio monologo interiore in favore di una partecipazione tendenzialmente assoluta al divenire delle cose (‘cose’ di cui faranno parte, a questo punto, persino le persone rappresentate). È per questo motivo che Gilles Deleuze, proseguendo un’intuizione che era già stata prima, perlomeno, di André Bazin («Il cinema come mummia del tempo») e di Pier Paolo Pasolini («Il cinema come lingua scritta della realtà»), ha riconosciuto nel cinema la facoltà di pensare, a tutti gli effetti, e anzi di permetterci di riconoscere come lo stesso universo possa essere a sua volta pensato alla stregua di un «cinema in sé». In quei due capolavori che sono L’immagine-movimento (1983) e L’immagine-tempo (1985), il dispositivo cinematografico assurge infatti a metodo di indagine cosmologico e persino cosmogenetico, rivelando a tutti noi che il mondo è tutto fuorché un semplice tutto, dato e costituito come un «Grande Oggetto» (Roger Chambon), ma si configura piuttosto come un complesso cangiante di processi infinitamente prolungati gli uni negli altri, come uno specchio mutevole, insomma, del pensiero in atto.

È questa allora la tesi che campeggia al centro di Cosmogenesi dell’esperienza. Il campo trascendentale impersonale da Bergson a Deleuze (Mimesis 2021, pp. 314), primo e importante libro di Giulio Piatti. Pur dedicando soltanto una parte della sua indagine al cinema (pp. 217-37), questo studio permette infatti di reperire nel cuore di una certa tradizione filosofica novecentesca una tendenza sempre più precisa e acuminata a vedere nel reale la sua stessa messa in immagine e anzi a cercare in un reale liberato di ogni ipoteca antropocentrica l’origine tanto della nostra prerogativa a rappresentarci il mondo quanto della predisposizione del mondo a divenire rappresentazione, secondo un modello di intelligibilità che eleva la genesi a forma vera dell’ontologia.

Un campo trascendentale impersonale non è quindi soltanto un concetto, ma una serie generativa di (altri) concetti. Si tratta di qualcosa che Henri Bergson interpreta, sia pure non servendosi dell’espressione, come insieme di immagini in sé e per sé (immagini di niente e per nessuno), assimilandolo a una materia in cui la percezione, ricondotta al suo stadio più puro, spogliata di ogni ricordo interpretativo, sarebbe come «già scattata» nelle cose stesse (pp. 31-72). È da qui che l’esperienza propriamente soggettiva sorgerebbe, nel momento in cui un corpo vivente comincia a deflettere un movimento materiale che altrimenti si propaga senza sosta in tutte le direzioni e su tutte le superfici. Ma si tratta anche di ciò che Raymond Ruyer, contestando a sua volta Bergson, è costretto comunque a rintracciare nella stoffa della sensazione, da pensarsi come modello di ogni coscienza e dunque di ogni essere veramente unitario (dall’elettrone all’universo). Da pensarsi come, in altre parole, una superficie che, senza poter prendere le distanze lungo una qualche perpendicolare, è comunque in presa diretta su di sé, quasi che il soggetto della sensazione fosse diffuso senza velocità limite in ogni punto del suo sentire e del suo essere al contempo la sensazione che ha (pp. 160-164). Ancora, è quanto Maurice Merleau-Ponty si troverà a ipotizzare per correggere in corso d’opera la rigidezza bipolare dell’intenzionalità husserliana e riuscire a pensare un percepire che è già sempre incarnato e co-implicato con il mondo, secondo un chiastica convergente-divergenza o divergente-convergenza che spariglia una volta per tutte la correlazione lineare tra soggetto e oggetto (pp. 149-153). E, infine, sarà il piano d’immanenza che Deleuze stesso e Félix Guattari evocheranno nella loro ultima opera, Che cos’è la filosofia? (1991), come operazione archetipale che ogni filosofo deve compiere per resistere a quel caos che dissipa altrimenti ogni pensiero e che pure bisogna poter frequentare per trarne nuova linfa, sia essa filosofica, artistica o scientifica (p. 213 e ss). Lo stesso piano che il solo Deleuze aveva già identificato appunto come la prestazione più tipica del cinema (soprattutto in alcune delle sue espressioni più tipicamente anti-narrative), quale sua capacità di restituirci a una visione che, per quanto strano possa sembrare, ci fonda senza mai essere stata nostra e senza poterlo mai essere del tutto.

Il campo trascendentale impersonale altro non è, insomma, che il cinema come reale o il reale come cinema, in quanto fattore di radicamento immediato della gnoseologia nell’ontologia, del sapere nell’ente, della ricerca nel mondo. La peculiarità di un trascendentale desoggettivizzato consiste infatti nel mettere in comunicazione, rivelandone l’irriducibile simmetria, il fulcro centripeto della conoscenza con quello centrifugo, vale a dire, nel mostrare come il presupposto di ogni apprensione conoscitiva sia anche il terminus ad quem ultimo della stessa.

Persino nei nostri traffici meno teorici, non possiamo fare a meno infatti di basarci su una cieca «credenza» nel reale che nessuno meglio di Deleuze ha saputo tematizzare, una credenza che la dialettica altrimenti interminabile di «comprensione» e «incontro», declinata in termini fenomenologici da Jean Hyppolite nel corso di un convegno Husserl delle 1957 a Royaumont (p. 155 e ss.), impone di ricollocare appunto sullo sfondo di un campo trascendentale a-soggettivo. È questa credenza che il nome di “trascendentale” significa, in ultima istanza, e che un certo gesto filosofico converte in questione esplicita, conferendogli per l’appunto lo statuto di un’implicatura a doppio senso tra pensiero ed essere, tra conoscenza e mondo, tra logica ed esistenza. Cosa altro sta ad indicare, infatti, la questione posta da Kant circa la legittimità dei giudizi sintetici a priori se non lo sforzo di un pensiero che, legiferando in maniera necessaria e universale su una materia interna al suo medesimo operare, costituisce nondimeno un incremento effettivo di conoscenza? Che cosa sta a segnalare, appunto, quest’intreccio se non la possibilità per il pensiero di toccare l’essere almeno quanto si lascia toccare da esso, restando in se stesso? Sia pure in maniera ancora insufficiente, perché troppo ancorata allo stampo dell’empiria (sostanzialmente, della coscienza), il pensatore di Könisberg ha proiettato comunque la conoscenza al di sopra di sé, nell’incrocio in cui il suo guardare si costella insieme al suo fare e in cui non si dà più alcun altro reale oltre un differire da sé intrinsecamente «autopoietico» (così lo definisce efficacemente Piatti).

Henri Bergson A parte allora la sibillina previsione foucaultiana circa l’avvenire del suo pensiero (che avrebbe dovuto informare di sé il XXI secolo), c’è forse un motivo poco avvertito all’origine dell’interesse con il quale la filosofia del presente continua, con un grado di ossessività altrimenti incomprensibile, a rivolgersi all’opera di Deleuze. La sua riflessione non si limita infatti a proporre un’ontologia tra le altre, fondata magari sul ruolo auto-costitutivo della differenza e/o su quello sovversivo dei divenire (con Guattari), ma conferisce alla stessa esigenza filosofica di totalizzazione dell’esperienza la sua ultima giustificazione. Deleuze, in altre parole, è il filosofo che più di ogni altro ha fatto della necessità in quanto tale di filosofare l’architrave della propria concezione del reale, rendendo così particolarmente arduo, ai suoi successori, proseguire su questa strada senza rendergli un ripetuto omaggio. C’è insomma una sorta di esplosione proiettiva, nella sua opera, che, per quanto per lo più non vista, ne fa uno dei luoghi in cui la filosofia, pur conservandosi del tutto realista, si ritrova comunque a contemplare la propria immagine, a vedersi insomma nel mondo come la superficie cangiante nella quale prende forma ogni realtà. La sua insistenza sulla scaturigine esternalista del desiderio di filosofia, come riposta a una sollecitazione che costringe letteralmente a pensare, è a tale proposito sintomatica: ne va della stessa situazione in cui si ritrova ciascun filosofo, quando sperimenta l’azione di un appello incessante di cui non coglie mai del tutto il senso, a meno che non ne faccia la cifra decisiva del reale stesso. Si capisce dunque il tenore quasi ossimorico di molte delle nozioni capitali della sua concezione. “Empirismo trascendentale”, “piano di immanenza”, “sintesi disgiuntiva”, solo per prendere tre esempi tra gli altri, realizzano una sorta di fusione a freddo di quanto per natura sarebbe dovuto rimanere separato: l’a posteriori e l’a priori, il liscio e lo striato, l’unario e il molteplice, ritrovando così nella “cosa stessa” la logica che anima da sempre la sua ricerca in-finita.

Per quanto si tratti infatti di una locuzione di Jean-Paul Sartre, escogitata in La trascendenza dell’ego (1936) per distanziarsi dalla piegatura egologica presa dalla fenomenologia husserliana, il “campo trascendentale impersonale” assume subito la portata di una meta-questione, atta a dare forma al gesto filosofico in quanto non si distingue più dal suo correlato paradossale. Nella prefazione, Rocco Ronchi la definisce appunto, con un’espressione di Arthur O. Lovejoy, un’«idea-unità» (p. 9), nozione distinta tanto dal singolo concetto, quanto dal principio generale, proprio dal fatto di avere una «carriera» (p. 10), un cursus specifico attraverso i pensieri di coloro che in modi sempre eterogenei pure vi si richiamano. Questo correlato non ha perciò più nulla dell’oggetto contrapposto a un osservatore, né tantomeno del soggetto che si ripiega su di sé per guardarsi guardare il mondo, come avviene per lo più in ambito fenomenologico, ma si presenta piuttosto sotto la forma di un mondo che si vede e che si costituisce mentre si vede, senza avere però mai alcun centro privilegiato da cui accedere a questa ‘visione’ che non sia il proprio stesso esistere. Leggendolo, assistiamo insomma a una lunga e sempre più decisa emersione di questa istanza teorica attraverso un corteo di filosofi che, nel corso del Novecento, si sono chiesti che cosa rendesse effettivamente possibile l’incontro conoscitivo, non più assimilabile semplicemente, dopo la débâcle kantiana della metafisica, alla forma paradigmatica di una relazione tra poli numericamente distinti e ontologicamente difformi (il soggetto e l’oggetto, la rappresentazione e la cosa, l’archetipo e il simulacro). Ne va insomma della stessa questione, come l’Autore si premura di sottolineare (pp. 288-9), sollevata da Menone, nel dialogo eponimo di Platone e che un Socrate stupefatto riassume con queste parole: «non è possibile per l’uomo ricercare né ciò che sa [perché lo sa già] né ciò che non sa [perché non saprebbe come riconoscerlo]!» (Men., 81a). In questa celebre aporia si profila un dubbio che, se spinto alle sue conseguenze più radicali, fa tremare non soltanto i polsi dei filosofi, in quanto disconnette per sempre ricerca e sapere, ma anche le fondamenta del nostro commercio quotidiano con il mondo.

L’ontologizzazione del Filosofico (con la maiuscola a capolettera) da parte della filosofia medesima è allora il vero oggetto della trattazione di Piatti. Il percorso proposto in queste pagine, nella sua ricchezza di riferimenti, è insomma una meditazione reiterata sull’inclinazione del pensiero a fare corpo con il suo altro – l’essere – e a ritrovarsi quindi nel proprio altro in forza della sua essenziale estraneità. Si badi, infatti, sotto il nome iper-tecnico di «campo trascendentale impersonale» non si intende qualcosa di adeguabile o di avvicinabile attraverso un movimento che lo supponga esistente al di là di sé. L’esperienza si rivela nella sua fattura cosmogenetica, e quindi non più come l’attributo di un qualche genere di soggettività, soltanto nel momento in cui si mostra nella sua natura pressoché artificiale, nel suo essere il prodotto di una genesi pre-individuale che la pone insieme, simultaneamente, a tutti i suoi altri prodotti (in senso stretto individuali e persino personali). L’effettuarsi dell’esperienza rimane lo stesso, che lo si trovi dal lato del soggetto o da quello dell’oggetto.

L’enunciato chiave della prospettiva di Piatti è perciò il seguente: «L’esibizione delle strutture cosmogenetiche del reale coincide insomma con la costruzione stessa del mondo che si abita» (p. 286). Questo enunciato ha infatti un’implicazione cruciale: esso stabilisce una corrispondenza tra il metodo filosofico e quello scientifico che ci permette di aggirare molte delle difficoltà che affliggono ancora il dibattito speculativo contemporaneo, caratterizzato spesso da una certa, residuale diffidenza nei confronti della scienza o da una simmetrica resa totale nei suoi confronti. Tale enunciato, in altre parole, si pone come il titolo di un programma filosofico che trova la propria scientificità, si parva licet, nel suo prestarsi a una in-finita serie di riformulazioni, ogni volta più approfondite. Il «costruzionismo» di questa concezione fa tutt’uno allora con il carattere a sua volta costruttivo del dispositivo discorsivo scientifico, il quale riconosce nel reale soltanto ciò che può ri-produrre grazie agli apparati formali e materiali delle tecnologie matematiche e sperimentali di cui si dota. Esso si identifica insomma con il non plus ultra del «naturalismo» (p. 287), ovvero, con la sostanza mutevole di una natura non-umana accessibile solo trasformandola. Ecco dunque che la ricognizione condotta da Piatti ci porta su una soglia critica con la quale la filosofia stessa ha da confrontarsi oggi, se non vuole rinunciare al suo compito propulsivo non tanto di scientia scientiarum (ruolo intenibile per tanti motivi) ma, si potrebbe dire, di tecnica delle tecniche, nella loro insindacabile e indispensabile pluralità.

Al di là della maggiore o minore confidenza che si può avere con il dibattito che il libro ricostruisce accuratamente – transitando anche attraverso l’ampia diatriba sulle aporie dell’intenzionalità fenomenologica dipanatasi tra gli anni ‘20 e gli anni ‘50 dello scorso secolo e le traversie del bergsonismo riletto da Vladimir Jankélévicth, Georges Canguilhem, Gilbert Simondon, Bento Prado Jr. e Victor Goldschmidt –, la questione in ballo è quindi immediatamente tangibile. Si sta parlando di vita – cos’altro dovrebbe essere infatti una tecnica delle tecniche? –, una vita da intendersi tanto in termini esistenziali che biologici, a questa altezza inscindibili. Si sta concependo una vita, in breve, che si concreta in una operazione sempre fallita eppure mai veramente evacuata come impossibile, una vita risolta in un tentativo di essere qualcosa di definito, e al limite di definitivo, coincidente però a sua volta con la propria costante messa in questione e quindi con la sua costante trasmutazione. Il vitalismo ostinatamente rivendicato da Deleuze (p. 240 e ss.) è in questo senso oltremodo rivelativo.

Gilles Deleuze La messa a fuoco del virtuale, nella vicenda allestita da Piatti, assume perciò un valore emblematico, capace di portare alla luce l’agentività stessa del Filosofico e della vita in generale. Il «ricordo puro» di cui parla Bergson in Materia e memoria (1896) e al quale non attribuisce nessuna efficacia determinata, se non quella di un’ipotesi teorica simmetrica a quella altrettanto «di diritto» della percezione pura, si rivela, nel prosieguo dei riarrangiamenti che subisce arrivando nelle mani di Deleuze, dotato di una sua specifica operosità, riconducibile al tentativo di fondare un’esperienza propriamente filosofica, distinta da tutte le altre esperienze di cui la nostra specie è capace. Un’esperienza che ha come sua cifra paradigmatica una certa auto-progressione, un lento procedere non verso qualcosa d’altro, ma verso se stessa, nel suo restare comunque parzialmente opaca al proprio medesimo sapere (come accade d’altronde a tutte le altre nostre attività, almeno sin quando non se ne fa carico, appunto, la filosofia). Un’esperienza che ci rivela inerenti, insomma, al cosmo in quanto è una genesi e non uno stato di cose, più o meno articolato che sia. Ecco perché Piatti, con sottile quanto significativa decisione, insiste col chiamare l’insieme delle immagini bergsoniano un «sistema» (p. 32) delle immagini. Il “sistema” (dal greco synistemi, “raccolgo”) è l’elemento elettivo dell’esperienza filosofante, in quanto resta al di qua (o al di là) di se stessa, nel mentre che ne ricava sempre ulteriori prospezioni. Il virtuale si mostra insomma quale statuto della filosofia, in quanto non riesce mai del tutto nel compito al quale non può comunque rinunciare: istruire un sistema in cui tutte le altre esperienze possano tenere e fare uno. Un’esperienza delle esperienze, insomma, che le raccordi lasciandole essere per quello che sono (e per quello che stanno diventando, soprattutto). In tal senso, le analisi di Piatti sono rilevanti anche nella misura in cui riconoscono una sorta di andamento a soffietto che contraddistingue tanto la metafisica di Bergson, quanto quella dei suoi variegati prosecutori, e che scandisce la stessa forma dinamica dell’universo come cinema in sé. Questo andirivieni conservativo e cumulativo tra presupposto e risultato, tra premessa e conclusione, dà la misura dell’estendersi delle considerazioni bergsoniane da un nucleo soggettivo-interiore (nel Saggio sui dati immediati della coscienza, del 1889) a uno sempre più apertamente cosmologico-evolutivo [in L’evoluzione creatrice e Durata e simultaneità, innanzitutto, (1907, 1922)], con un procedere che mima di fatto la vitalità dello stesso campo trascendentale impersonale. L’archetipo diventa qui simulacro del suo simulacro almeno quanto l’inverso e l’immagine si sutura infine senza scarti al suo referente. È così che viene in chiaro insomma la forma logica della progressività filosofica, manifesta soltanto allo sguardo di chi, con ritrovata consapevolezza del proprio mestiere, non si limita a guardarsi guardare, ma si si impegna a «vedersi vedersi» (Paul Valéry). Di colui, in breve, che tenta di cogliere non solamente il mondo nello specchio della sua apprensione soggettiva, ma come immagine cangiante della medesima dislocazione di sé che è necessario compiere per reperirsi nel mondo, quale essere già da sempre immerso in esso. Per dire la cosa altrimenti, che si scopre quale effetto di un’auto-differenziazione che coincide immediatamente con il divenire delle cose, quali che siano, e che le mette in comunicazione, senza alcun grado gerarchizzato o stratificato di partecipazione, con un principio sempre anche immanente a ciascuna di esse. Donde le splendide osservazioni riservate al processo di cristallizzazione (p. 250 e ss.), come modello di qualsivoglia genesi.

Allo stesso modo in cui è allora possibile leggere nella fisica relativistica un colpo di sonda nelle condizioni di osservabilità empirica del reale (fissate una volta per tutte dal valore-limite della velocità della luce) e nella meccanica quantistica un’insorgenza di quelle relative alla spiegazione scientifica in generale (come ha notato di recente Sergio Benvenuto su Philosophy Kitchen, identificandole nei paradossi della localizzazione che caratterizzano quella disciplina), così è possibile rintracciare nella direttrice di pensiero ripercorsa da Piatti un chiarimento sempre più dirimente di che cosa significa pensare e di come il pensiero non pensi mai altro che se stesso, pensando anche sempre qualcosa di altro da sé. È qui che il filosofo, guardandosi allo specchio, raggiunge il mondo stesso, esce fuori di sé e si confonde con la polvere di stelle di cui è fatto (il) tutto. Per provare quindi a rispondere a Menone, secondo questo impianto teorico, si dovrebbe dire che si cerca sempre quello che non si sa, ma solo perché si crede, si crede solamente, di saperlo già.

Ora, l’uso della scienza da parte della filosofia avviene quasi sempre sul crinale malfermo delle difficoltà incontrate dalla prima. Non è in forza delle convergenze tematiche oggettive tra funzioni scientifiche e concetti filosofici che il filosofo è chiamato a sua volta a dare una sistematizzazione di risultati per altro tra loro non necessariamente (e anzi, necessariamente non) comunicanti, ma grazie appunto alle scuciture, alle esitazioni e alle impasse che caratterizzano e forse caratterizzeranno per sempre il discorso scientifico. Il filosofo ha insomma l’ambizione di ‘curare’, per dir così, l’esperienza efficace della scienza dalla sua pur inevitabile dispersione, di farne il punto di partenza di una qualche sintesi integrale, in cui ci si possa riconoscere anche il famigerato “senso comune”.

Non è vero però l’inverso. Lo scienziato ha sì bisogno di filosofia, ma, come è stato notato per esempio da Canguilhem, non alla stregua di un ausilio finalizzato alla contestualizzazione metafisica delle proprie asserzioni. È piuttosto nella funzione di un’ideologia da scardinare, di un sistema di credenze da far saltare, che la filosofia interviene all’interno del lavorio continuativo dei saperi positivi; è come errore da emendare, insomma, che il palinsesto teorico volto alla “totalizzazione dell’esperienza” può funzionare fruttuosamente nel procedimento della ricerca scientifica, pronta a istruirsi nello spazio vuoto (nello spazio svuotato) lasciato dal primo. Anzi, quando ci si serve di ritrovati filosofici in ambito scientifico si corre spesso il rischio di dogmatizzare inutilmente quanto invece fa la forza dell’impresa scientifica moderna – la sua fallibilità esibita senza vergogna e il suo tenore auto-critico organizzato tecnologicamente e collettivamente. La scienza pretende insomma di curare a sua volta l’intelletto umano dalla sua peraltro irresistibile tendenza alla totalizzazione. A meno che, con una piroetta meta-filosofica degna di un acrobata del pensiero, il filosofo non si chieda che cosa rende concretamente possibile la sua stessa pratica e faccia persino di questa domanda, portando la propria vocazione riflessiva al suo punto critico, l’oggetto privilegiato e inesauribile della propria interrogazione. A meno che, insomma, il filosofo non arrivi a lambire direttamente il cuore della pratica che lo riguarda, cuore isomorfo, nel suo chiedere conto della possibilità medesima del filosofare, alle virtù della scienza in senso stretto, perché esposto, infine, a un continuo e felice fallimento.

Per quanto allora non si fondi su un confronto circostanziato con i risultati scientifici della contemporaneità, il lavoro di Piatti fornisce una perlustrazione preziosa tanto da un punto di vista metafisico quanto, a ben vedere, da uno epistemologico e, quindi, meta-filosofico. È infatti in questo nodo – in questo sovrapporsi vertiginoso di immagine e reale o di interrogazione e genesi – che scienza e filosofia si incontrano a loro volta, alla luce, reciprocamente, delle loro insufficienze e dunque del loro (de-)completarsi, per così dire, a vicenda. Tanto il filosofo che lo scienziato scoprono qui di aver a che fare con uno sfondo fungente di processi che li travalica, insediandoli però nella loro postura interrogativa, istituendoli anzi come interrogazione continuata che il mondo opera su se medesimo. L’universo come cinema in sé appare insomma in forma di una domanda che le cose pongono a se stesse, incessantamente (donde la deleuziana attribuzione di statuto del reale al «problematico» in quanto tale). La nostra credenza inossidabile nel reale può perciò coincidere infine con la sua incessante ri-costruzione e la cura scientifica dalla totalità diventare la stessa cosa della cura filosofica dalla disseminazione.di Daniele Poccia

-

Lacan con Kant

Recensioni / Ottobre 2020Se si vuol comprendere la posta in gioco del pensiero di Gilles Deleuze, ci sono due luoghi da frequentare, strettamente connessi e corrispondenti in buona sostanza alle sue due grandi opere teoriche degli anni ’60 (Differenza e ripetizione e Logica del senso): nel primo troviamo il progetto di un “empirismo trascendentale” o “superiore”, che non ricalchi più, come nel criticismo kantiano, le condizioni di possibilità della conoscenza sugli atti empirici della coscienza, ma che ci permetta di cogliere in se stessa la genesi trascendentale della differenza, ossia di “ciò per cui il dato è dato” (Deleuze 1997, p. 287). Nel secondo possiamo apprezzare il modo in cui Deleuze cerca di mettere in atto questo progetto, tramite la nozione-chiave di evento: dalla correlazione soggetto-oggetto – vera e propria impasse su cui si è incagliata buona parte del pensiero moderno – si può uscire, sembra dirci Deleuze, mostrando come la ragione trascendentale di entrambi si trovi proprio in una dimensione evenemenziale, ossia in quel vettore che dà conto da un lato di ciò che accade concretamente nella realtà, dall’altro dell’atto processuale che ha portato alla sua stessa realizzazione. L’evento possiede infatti per Deleuze una “struttura doppia”: è tanto “incorporeo” (trascendentale), slegato dalle sue concrete effettuazioni spazio-temporali quanto “incorporato” (empirico), incistato nella singolarità di ogni sua reale occorrenza (Deleuze 1975, p. 135).

Alessandra Campo, in Fantasma e sensazione. Lacan con Kant (Aesthetica Preprint, 2020) si inserisce nel progetto disegnato da Deleuze, percorrendo però una via che potremmo definire laterale. Pur appoggiandosi all’opera deleuziana, Campo tenta di mostrare come l’esigenza di un empirismo trascendentale – di una scienza compiutamente trascendentale del sensibile – abiti alcuni luoghi decisivi della filosofia kantiana e della psicanalisi lacaniana. Si tratta di una prospettiva originale, per almeno due motivi: in primo luogo perché ci costringe a ritornare analiticamente al criticismo kantiano, con cui l’autrice ingaggia un vero e proprio corpo a corpo, mostrandone la straordinaria attualità; in secondo luogo – e soprattutto – perché, ben al di là di un semplice confronto (ormai fin troppo percorso) tra filosofia e psicanalisi, tenta di avvicinare il progetto kantiano – a prima vista così saldo nella sua ricerca della certezza epistemica – alla prospettiva lacaniana, forse troppo frettolosamente autocertificatasi come anti-filosofica. In altri termini, come sembra emergere tra le righe del testo, se è vero che nella domanda kantiana intorno alla conoscenza si può intravedere in controluce un percorso in direzione dell’inconscio, nel reale lacaniano assistiamo altresì a un profondo sforzo speculativo volto a ghermire la genesi della realtà.

Al centro del saggio troviamo l’analisi della sensazione secondo Kant; appoggiandosi in particolare alle letture di Luigi Scaravelli (Scritti Kantiani) e Tommaso Tuppini (Kant. Sensazione, realtà, intensità), Campo mostra come per analizzare a fondo il senso dell’estetica kantiana non ci si debba affatto confrontare, come ci si dovrebbe aspettare, con l’omonima sezione della Critica della ragion pura, quanto piuttosto con quella dedicata alle Anticipazioni della percezione (p. 19), pagine non a caso definite da Deleuze “straordinarie” (Deleuze 2004, p. 81). Qui Kant analizza infatti la sensazione ben prima della sua trasformazione – mediante il decisivo ruolo delle intuizioni – in percezione spazio-temporalmente localizzata, mostrando innanzitutto la sostanziale passività del soggetto, affetto e modificato da un fuori a-dimensionale. Nelle Anticipazioni Kant ci mostra così il modo del tutto peculiare in cui i sensi pensano (p. 57), un modo intensivo che costituisce una sorta di tertium nella distinzione tra fenomeno e noumeno. Per Kant “il reale che è oggetto di sensazione, ha una quantità intensiva, cioè un grado”: prima della realtà estesa, quantificata spazio-temporalmente e in seguito sintetizzata dalle categorie, vi è insomma un reale intenso, graduato e qualitativo, condizione trascendentale di ogni successiva operazione di sintesi.

Parente prossimo – se non omonimo – della sensazione è, secondo Campo, il fantasma freudo-lacaniano. Come la sensazione per Kant, anche il fantasma assurge a condizione trascendentale dell’esperienza. Formatosi come consolazione contro l’angoscia per l’interruzione di un primordiale stato di godimento, il fantasma, secondo il Lacan del Seminario VI, è un’istanza in grado di costituire il soggetto al tempo stesso proteggendolo dall’irruenza del reale. Compito del fantasma è allora quello – come la sensazione kantiana – di rendere la conoscenza possibile, eseguendo una traduzione o un transito tra il reale (intenso) che non è lingua e la realtà (estesa) che lo è (p. 45). Il fantasma, paradossale figura al contempo genetica e di frontiera, è allora, in senso heideggeriano, ciò che a un tempo maschera e rivela la natura dirompente del reale (p. 84). Così come ogni sensazione possiede un grado che permetterà la sintesi operata prima dalle intuizioni e poi dalle categorie, allo stesso modo il fantasma trova la propria condizione trascendentale nell’oggetto a piccolo, argine che impedisce al soggetto di svanire di fronte al reale (p. 86) e che innesca l’impresa conoscitiva.

Nella complessa analogia a quattro termini (sensazione e grado da un lato, fantasma e oggetto a piccolo dall’altro) è la relazione di transizione a fare da protagonista dell’analisi di Campo: tanto per la sensazione quanto per il fantasma si tratta – si è visto – di figure che permettono il transito da una dimensione condizionante intensa che esiste atemporalmente, ma che colpisce e dunque è sentita, a una dimensione estesa che accade, ma risulta inevitabilmente condizionata, derivata. È un passaggio che Campo descrive in vari modi: come “mediatizzazione” tra un “nulla d’origine” a partire da cui sorge il grado/a piccolo e un “nulla di destino” verso cui inderogabilmente si consuma (p. 80); come barra/frazione che genera i poli (esteso e intenso) di un campo (p. 98); come skia-grafie (scrittura d’ombra) che fa transitare la luce verso il buio (p. 51); come abbassamento del profilo cosale dallo choc alla rappresentazione (p. 100). Ciò che emerge è l’idea che esista “un altro modo di ricevere” (p. 19), ossia un modo differente di intendere la passività e l’aisthesis: non più come percezione spazio-temporalmente localizzata e rappresentabile, ma come choc o trauma tale per cui il soggetto viene modificato/toccato proprio là dove non sente e non vede (p. 51), sul crinale tra l’insensibile/impercettibile (a priori) e il sensibile (a posteriori). La sensazione e il fantasma si sviluppano insomma per caduta e annullamento del proprio grado di intensità nell’esteso: l’andare a 0 dell’intenso diventa così paradossale legge di sviluppo (p. 78). Nei più classici termini della metafisica occidentale, si può intendere tale passaggio come transito dall’essere effetto (modificato, colpito) all’essere causa (ossia percipiente).

A questo proposito, il testo di Campo risulta permeato da una polemica nei confronti delle pretese di oggettività proprie di ogni regime epistemico: se tutta la realtà oggettivamente conoscibile va ricondotta in ultima battuta alla sensazione, ecco riemergere l’inquietante quesito che aveva tormentato la filosofia moderna: ciò che garantisce l’esistenza empirica della realtà è la stessa istanza che ne sancisce la dimensione inevitabilmente soggettiva, in quanto modificazione della sensibilità (p. 47). Ciò significa che l’approdo ultimo della sensazione kantiana e del fantasma lacaniano va derubricato nella cornice di un solipsismo senza alcuna via d’uscita? Al contrario: il riconoscimento di un’embricazione costitutiva tra soggettività e oggettività nella conoscenza – discorso che riguarda tanto la psicanalisi quanto la filosofia – rilancia l’opportunità di un empirismo trascendentale, superiore e radicale, capace di ritrovare in una dimensione estetico-cosmologica la ragione stessa della correlazione soggetto-oggetto.

Fantasma e sensazione. Lacan con Kant è un testo che indaga questioni filosofiche profonde e fondamentali con un focus interpretativo efficace. Ha il pregio dell’ambizione e dell’assoluto rigore dell’analisi – specialmente per quanto riguarda la filosofia kantiana – e, forse, il difetto di un’eccessiva densità: l’importanza dei quesiti mobilitati e delle loro implicazioni risulta a volte implicita, a svantaggio in particolare di chi non avesse immediata dimestichezza con molte delle questioni affrontate. Si sarebbe altresì apprezzato qualche approfondimento ulteriore rispetto all’originale tema estetologico che emerge dalle analisi – ossia quello di un’estetica dell’aniconico o di una figuratività non-figurativa (p. 51) – che, tra Francis Bacon e Paul Klee, si sforza incessantemente di rendere visibile l’invisibile. Ciononostante, il saggio di Campo è un riuscito tentativo di afferrare con le armi della speculazione filosofica e in un modo decisamente poco battuto il problema della sensazione e del fantasma. Al di là della doppia neutralizzazione, secondo cui essi sono, nella migliore delle ipotesi, una sorta di trasparente pharmakon propedeutico a più alte e “libere” forme di cognizione oppure, nella peggiore, mera illusione da correggere con i metodi quantitativi della scienza (psichiatrica o fisica), Campo ci mostra in che modo i sensi e l’inconscio “pensano”, cioè – in senso whiteheadiano – esibiscano una qualità (e una logica) che precede la loro “prima quantificazione” (p. 15); soglie atopiche e atemporali capaci di realizzare il campo della conoscenza, essi, proprio nei termini dell’evento secondo Deleuze, non smettono di insistervi.

di Giulio Piatti

-

L’automa tra Leibniz e Bergson

Recensioni / Febbraio 2020 In un film di qualche anno fa, Predestination (Australia 2014), i registi e fratelli gemelli Michael e Peter Spierig mettono in scena un vecchio racconto di fantascienza di Robert A. Heinlein, …All You Zombies… (1959), il cui protagonista è, al contempo, maschio e femmina, genitore e figlio/a, amante e amato/a. È la linearità (presunta) delle azioni che si susseguono nel tempo omogeneo a essere così, innanzitutto, radicalmente sovvertita. Una escogitazione narrativa originale, quella di un organismo nato all’interno della possibilità stessa di viaggiare nel tempo, autorizza un gesto che la metafisica si è sempre trattenuta dal compiere fino in fondo: elevare l’esperienza, con la sua radicale imprevedibilità, ad assoluto. Lo spettatore del film, come il suo protagonista (Jane/John), scoprono progressivamente un destino che nessuno ha scritto e che anzi si scrive, in maniera per forza di cose impersonale, attraverso il suo continuo accadere. Se si dovesse perciò trovare un’esemplificazione di quel che Federico Leoni affronta nel suo nuovo libro, L’automa. Leibniz, Bergson (Mimesis 2019), si dovrebbe, con ogni probabilità, fare ricorso a una figura analoga a quella al centro del film degli Spierig.

In un film di qualche anno fa, Predestination (Australia 2014), i registi e fratelli gemelli Michael e Peter Spierig mettono in scena un vecchio racconto di fantascienza di Robert A. Heinlein, …All You Zombies… (1959), il cui protagonista è, al contempo, maschio e femmina, genitore e figlio/a, amante e amato/a. È la linearità (presunta) delle azioni che si susseguono nel tempo omogeneo a essere così, innanzitutto, radicalmente sovvertita. Una escogitazione narrativa originale, quella di un organismo nato all’interno della possibilità stessa di viaggiare nel tempo, autorizza un gesto che la metafisica si è sempre trattenuta dal compiere fino in fondo: elevare l’esperienza, con la sua radicale imprevedibilità, ad assoluto. Lo spettatore del film, come il suo protagonista (Jane/John), scoprono progressivamente un destino che nessuno ha scritto e che anzi si scrive, in maniera per forza di cose impersonale, attraverso il suo continuo accadere. Se si dovesse perciò trovare un’esemplificazione di quel che Federico Leoni affronta nel suo nuovo libro, L’automa. Leibniz, Bergson (Mimesis 2019), si dovrebbe, con ogni probabilità, fare ricorso a una figura analoga a quella al centro del film degli Spierig.Anche l’automa, come la vicenda di Jane/John, è l’emblema di un divenire che si sottrae per definizione a ogni prevedibilità, come a qualsiasi pretesa di sovrana padronanza: che sfugge, in breve, alla calcolabilità dell’algoritmo. In fondo, il tema principale di questo piccolo ma importante libro, risiede nella differenza di natura che l’automa (spirituale o incorporeo, come lo definisce Leibniz) deve poter affermare rispetto alle macchine, e in particolare, in relazione alle molte macchine ‘pensanti’ con le quali oggi si tenta di strappare il divenire delle nostre vite alla sua radicale imprevedibilità. L’automa, insomma, è la figura di un organismo senza confini, di un essere che esiste tutto nel suo trasportarsi attraverso di sé, nel suo raggiungersi alla fine del proprio futuro come al principio del proprio passato, facendo così saltare per aria le paratie con le quali siamo soliti proteggerci dalla fatalità a cui ogni vita dovrebbe accordarsi. Imprevedibilità, in effetti, non significa né contingenza, né necessità, ma, piuttosto, continua ridefinizione del necessario come del possibile. Significa, in una parola, alterazione progressiva e cangiante delle stesse categorie con cui il pensiero tenta – tenta solamente – di irreggimentare l’automa.

L’argomentazione di Leoni prende due strade che, intrecciandosi l’una nell’altra come le due anime di una stessa corda, diventano progressivamente un'unica via. Il saggio, partendo dalla vicenda di Joë Bousquet, il poeta ferito di guerra paraplegico che già Gilles Deleuze eleggeva a simbolo della sua etica dell’evento (etica consistente per intero nel saper essere “all’altezza di ciò che ci accade”), mescola registro soggettivo e registro ontologico, determinando così quella indiscernibilità tra tempi distinti che fa appunto dell’automa la messa fuori gioco reiterata di tutte le opposizioni del pensiero metafisico. Una vita si scrive sempre in uno spazio che sfugge a ogni qualificazione nei termini della logica modale, vera e propria superficie di trascrizione ritmica e dialettica del divenire, allo stesso modo in cui il reale del mondo non si lascia acciuffare dalla scansione metafisica di sostanza e accidente, sostrato e accadere, soggetto e predicato. E viceversa, una vita non è un supporto al quale si aggiungono eventi, come il mondo non risponde alla distinzione di possibile e impossibile, contingenza e necessità. L’automa consiste tutto in questa ritrosia fondamentale, in tale riottosità del reale nei confronti dei nostri, umani troppo umani, schemi concettuali. La macchina, insomma, non è l’automa, perché l’automa è piuttosto la matrice informale e illocalizzabile di ogni macchina. Quel che l’automa, correttamente inteso, rivela è quindi l’impossibilità definitiva di calcolare e padroneggiare tecnicamente il divenire. Attraverso il suo situarsi sempre un passo al di là, o al di qua, di ogni concettualizzazione, come di tutte le prassi di adattamento tecnico del reale ai nostri bisogni, nel mentre che tutte le circoscrive e le include, l’automa offre la manifestazione di un’assoluta e crescente indisponibilità del reale. Reale è qui ciò che, come appunto l’automa, si muove da sé e non tollera quindi alcun genere di ingerenza, senza prima averla riassorbita.

Fritz Lang - Metropolis (1927) Il paradosso di fronte al quale ci mette Leoni è infatti il seguente: il destino esiste solo fin quando vi si acconsente. Ogni manovra diversiva apre per ciò stesso una deviazione, istituisce “nuovo” destino, a sua volta imprevedibile. Leoni propone una sorta di psicoanalisi della metafisica, in cui la struttura nevrotica degli schemi concettuali tràditi diventa l’occasione di un lavoro decostruttivo che non può non essere, altresì, lavoro ricostruttivo. Emerge così qualcosa come una ontologia senza metafisica – un’ontologia della non invarianza dell’ontologia. Un’ontologia della perversione che dà luogo a un’ontologia che si perverte senza sosta. L’utopia, nel senso letterale della parola, è quindi costituire i prodromi di una «scienza del divenire» (p. 13), ovvero di ciò di cui, a detta di Aristotele (e con lui, di tutta l’episteme occidentale), non si dà scienza. Che il divenire sia isomorfo all’individuale è infatti fuor di dubbio: «Non esiste il movimento in generale» (p. 26). Il divenire è sempre singolare – e anzi, il divenire è il singolare. «Se si assume questo schema, scrive Leoni, la filosofia è possibile solo nella forma dell’esplorazione della propria impossibilità, è possibile solo come infinita rivisitazione della propria aporia» (p. 13). Ma la filosofia consiste proprio in questa sfida: occorre saper tramutare una impossibilità, quella della filosofia come scienza del non qualsiasi o del non generico, in effettività. Come fa, d’altronde, ogni creatore. Ogni creatore che si rispetti deve fronteggiarsi infatti con un compito impossibile – trasformare un fraintendimento in una risorsa. Harold Bloom, nel suo celebre L’angoscia dell’influenza, lo ha mostrato in relazione all’emergere di quanto definisce un «poeta forte». Ma il discorso vale vieppiù a proposito della vicenda filosofica. Anche in questo caso ne va della conversione di un travisamento inevitabile in un altrettanto inevitabile progresso, che si legittima à rebours quale correzione di quanto in passato era rimasto disatteso o, soltanto, era stato equivocato. La storia dell’automa coincide quindi con la storia della filosofia, come serie continua di tentativi riusciti proprio perché falliti. L’ontologia che Leoni lascia balenare nella sua istruttoria sull’automa registra questo fatto, elevandolo a cifra stessa del reale – di ciò che nel reale si presenta come l’essere qualsiasi. Paradosso ulteriore, quindi: il modo d’esistenza del singolare, ovvero del non-qualunque, è di essere, appunto, affatto qualsiasi. Di non avere scelta, per dir così.

Ecco allora che, nell’ultimo capitolo, L’inconscio, una storia di fantasmi, l’autore tira le fila del suo discorso con una mossa apparentemente inattesa: l’automa diventa un avatar, a sua volta, del fantasma. Lo scenario è vertiginoso e la batteria di concetti evocati vorticosa. Tutto non è altro che immagine, immagine in sé. Sono le celebri e difficili tesi del primo capitolo del bergsoniano Materia e memoria (1896), portate però qui al loro sviluppo più radicale. L’automa non è una macchina, dicevamo, ma ogni macchina è una forma, o un organo, dell’automatismo dell’automa. Pensare l’automa non significa considerare le connessioni di parti in esteriorità con cui ci si presenta il mondo notomizzato dall’intelligenza pragmatica; non è questione di funzionamenti di oggetti, ricavati dalla giustapposizione di realtà accomodate l’una all’altra secondo il loro profilo materiale. Pensare l’automa è pensare l’intramatura con la quale ogni lacerto di mondo, anche il più insignificante e infinitesimale, si installa e fugge al contempo in e da ogni altro. È vedere il mondo quale ribollio incessante di proliferazioni, di frattali in reciproca e diveniente ristrutturazione. Lo statuto dell’automa è lo statuto dell’esempio, di ciò che, senza scarti di alcun genere – senza la mediazione di una generalità interposta –, è il proprio stesso dover-essere. Di ciò che appunto è singolare: unico nel suo genere. «Ogni cosa è una ragione […] Ogni monade è insieme di un solo elemento, ma quel solo elemento non è un elemento solo, è sempre anche il proprio insieme» (pp. 44 e 74). Nell’atto di leggere Bergson e Leibniz, Leoni si precipita perciò al di là di loro – si spinge oltre il dualismo di tendenze che ancora caratterizza il dettato bergsoniano, come già Deleuze aveva notato, e il contingentismo che Leibniz fatica, malgrado tutto, a ricusare come a giustificare (significativo è che Leoni decida di non tematizzare direttamente la teodicea leibniziana). L’automa si presenta quindi come una meditazione sulla necessità di ontologizzare quanto si sottrae, in apparenza, a questa stessa eventualità: l’immaginazione – quella «funzione senza organo» (Georges Canguilhem) che, secondo il Kant della Critica del giudizio, può guadagnare in alcuni casi le prerogative di un «libero gioco» in cui non è più l’intelletto, con il suo quadro presupposto di categorie, a dettare le condizioni. Ecco che cosa vuol dire pensare una ontologia rescissa dai suoi vincoli metafisici: «E in questo senso ci sono solo nature al plurale, e ogni divisione produce una natura differente, ovvero la natura si divide producendosi in ogni divisione come un altro modo di essere natura, come un altro modo di naturare, un’altra genesi continua di discontinuità. In altre parole, tutto è artificiale, non c’è che artificio» (p. 17).

Il lavoro di Leoni, e non solo in questa occasione, ha come esito, dunque, una definitiva messa in mora della tentazione meccanicista che pure da sempre caratterizza una certa filosofia, intenta a cercare una clavis universalis con cui risolvere una volta per tutte i problemi della conoscenza e della vita. Speranza, d’altronde, dello stesso Leibniz che, con la sua characteristca universalis, immaginava di ridurre ogni controversia a un puro esercizio di calcolo. Fa notare l’Autore: «Ogni macchina contiene un appello alla trascendenza» (p. 51). Si tratta invece di lavorare a un concetto e una prassi conseguente di immanenza integrale. La suddetta chiave, sembra dirci infatti Leoni, semplicemente non esiste, perché deriva, al contrario, da un effetto interno a una potente tecnologia, che fa tutt’uno con quella alfabetica – la grammatica indoeuropea di soggetto e predicato, che struttura notoriamente gran parte della tradizione filosofica occidentale, almeno sino alla soglia del Novecento. Se pensiamo di poter ricostruire l’evento con i risultati della sua analisi (ricostruzione in atto già nella distinzione del flusso linguistico in parti del discorso), finiamo per cadere in una serie di perniciose aporie – tra le quali, e non per ultima, l’idea di un divenire che si aggiunge dall’esterno all’essere senza potersi mai davvero comporre con esso, di una molteplicità che si fa uno o di un’unità che si fa, non si capisce come, molteplice. Quel che va pensato, allora, è qualcosa che è «più di uno e meno di due» (p. 52), che resiste in questo bilico. Occorre solcare il paradosso senza cadere nell’aporia.

Fare filosofia ha sempre significato volersi cimentare con un compito inattuabile: trasformare la vita in un processo automatico. Perché si tratti di alcunché d’irrealizzabile, è presto detto: l’automa è la figura che rende impraticabile questa strada, nella stessa misura in cui la impone come inaggirabile. «Ogni automa è la macchina di ogni altro» (p. 59). La filosofia si identifica alla memoria, perenne perché ogni volta da rinnovare, di questa eccedenza o di questa sottrazione originaria, le quali rimandano entrambe, però, alla totale immanenza con cui l’automa prende forma, aderendo perfettamente solo a se medesimo. Perché di questo si tratta, di un prendere forma che resta tale – che resta in progress. L’automa, insomma, non è calcolabile. Tutto si può fare, tranne divenire-automi, se “divenire” significa passare dalla potenza all’atto. Semmai, si dovrà tornare a esserlo – tornare a essere quel che non si è mai cessato di diventare. L’unico vero automa, in altre parole, non è digitale, ma analogico. Nessun dio ci può salvare, va infine detto. Nemmeno quel dio minore che è il filosofo. Per fortuna.

di Daniele Poccia

-

Extra#2 \ TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia

Extra / Febbraio 2018TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia è la traccia di un dialogo spesso acceso, ricco di incomprensioni e riconciliazioni, che coinvolge architetti e filosofi, docenti e professionisti, e ancora biologi, dottori di ricerca, studenti. È il racconto di due discipline, architettura e filosofia, che si voltano per guardarsi reciprocamente, provando a innescare una svolta concettuale che deve divenire un nuovo punto di partenza. Precisamente questo è il doppio significato del termine “Turns”.

Da un lato infatti, il filosofo ha sempre avuto difficoltà a interloquire con l’architetto, sia per ragioni storiche sia per ragioni strettamente legate al suo metodo e ai suoi obiettivi. L’architetto sembra infatti presentarsi allo sguardo del filosofo come un personaggio al contempo perturbante e conturbante, in un misto di attrazione e biasimo, di invidia e ammirazione: una figura tanto sfuggente da investire la riflessione filosofica con effetto retroattivo, facendo scricchiolare le sue fondamenta concettuali e mettendo in dubbio nozioni fondamentali quali verità, libertà, realtà, conoscenza, invenzione, possibilità, necessità, che hanno rappresentato per secoli il lessico base del pensiero occidentale. L’interesse verso una simile figura sembrerebbe ovvio. Eppure, quasi sempre è il filosofo che viene interpellato, utilizzato o coinvolto nel lavoro dell’architetto, in molti casi con l’intento di distillare spazialmente il senso dei suoi discorsi nel progetto. Non che ciò sia impossibile, ma, forse, dovremmo domandarci se è proprio questo quello che vogliamo: o se invece non sia compito del filosofo esercitare una sistematica e implacabile strategia di provocazione interessata, al fine di produrre un effetto, una particolare condizione dello sguardo. Creare la crisi, mettendo in discussione ciò che è dato, sapendo che, come spesso accade, l’apertura verso un nuovo oggetto di conoscenza lascia insoluti quei quesiti che lo vedono direttamente implicato per produrre un effetto retroattivo di chiarificazione nel soggetto indagatore, impegnato a leggersi ora attraverso una nuova forma di mediazione.

Dall’altro lato, per l’architettura il rapporto con la filosofia è storicamente naturale, quasi che questa fosse una visione complementare sul mondo rispetto al suo operato: questo era possibile perché la società si evolveva in modo relativamente lento, attraverso sedimentazioni di usi che diventavano convenzioni sociali, di pensiero, di stile. Così andava nell’architettura egizia, in quella classica, nel medioevo, nel rinascimento, finanche nel Modernismo: i significati erano decifrabili perché si condivideva un sostrato convenzionale. Ma qualcosa è cambiato. Le correnti durano pochi anni: poi passano, come le mode, spesso senza lasciar traccia – tranne edifici già superati, ovviamente. Così, spariscono le teorie dell’architettura, cioè sistemi che dicano cosa sia giusto costruire. E senza una teoria che legittimi le scelte, fioriscono le retoriche e le poetiche personali, spesso così ridicole da essere persino (e giustamente) oggetto di satira. La condizione di fragilità dell’architettura contemporanea è ormai fisiologica. Ed è qui che la filosofia diventa non solo utile, ma necessaria. A patto, certo, di non usarla in senso analogico, con derivazioni dirette che trasformano concetti in forme e pensieri in stili. Dialogare con i filosofi serve perché essi ragionano su temi che, in qualche modo, toccano gli architetti – ad esempio, lo spazio, l’invenzione, la città, la generazione della forma, il potere. Capire qualcosa di quei temi aiuterà a progettare con una maggior consapevolezza, o una più approfondita convinzione sulle ragioni del progetto, e a capirne meglio effetti ed esiti.

A cura di Carlo Deregibus e Alberto Giustiniano

Scarica PDF

English version

DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/1.2018

Pubblicato: gennaio 2018

Indice

Alberto Giustiniano - ARCHITECTURAL TURN. Il filosofo e le sfide del progetto [PDF It]

Carlo Deregibus - PHILOSOPHICAL TURN. Fragilità dell’architettura contemporanea [PDF It]

(S)Block-Seminar

.

DA LASCAUX AI JUNKSPACE

Giovanni Leghissa - Da Lascaux ai junkspaces (passando per Ippodamo da Mileto) [PDF It]

Giovanni Durbiano – Descrivere il progetto dello spazio [PDF It]

Riccardo Palma – Molteplicità e non naturalità degli spazi nella produzione del progetto di architettura [PDF It]

RIFERIMENTI di Andrea Dutto [PDF It]

.

DECOSTRUZIONE, IMMANENZA, ILOMORFISMO

Giulio Piatti – Simondon e Deleuze di fronte all’ilomorfismo. Appunti sul rapporto forma-materia [PDF It]

Carlo Deregibus – Appunti su Chōra, spazio e architettura. Da Platone a Derrida [PDF It]

Paola Gregory – Le nuove scienze e la conquista dell’informale [PDF It]

Riccardo Palma – L’assenza necessaria dell’architettura [PDF It]

RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]

.

FENOMENOLOGIA E PROGETTO

Claudio Tarditi – Fenomenologia e architettura. Introduzione al problema della percezione spaziale in Edmund Husserl [PDF It]

Alberto Giustiniano – Tempo, forma, azione. Il senso del progetto nel dialogo tra Enzo Paci e Ernesto Nathan Rogers [PDF It]

Silvia Malcovati – Per un razionalismo relazionale [PDF It]

Carlo Deregibus – L’orizzonte del progetto e la responsabilità dell’architetto [PDF It]

RIFERIMENTI di Federico Tosca [PDF It]

.

MORFOGENESI E AUTOORGANIZZAZIONE

Veronica Cavedagna & Danilo Zagaria - Quale spazio per la morfogenesi e l'auto-organizzazione? [PDF It]

Paola Gregory – Morfogenesi architettonica e “vita artificiale” [PDF It]

Carlo Deregibus – Progetto e complessità. Fascino dell’analogia e libero arbitrio [PDF It]

RIFERIMENTI di Edoardo Fregonese [PDF It]

.

ANTROPOGENESI E COSTRUZIONE DELLO SPAZIO

Roberto Mastroianni – Regimi dello sguardo. Sloterdijk e la metafora spaziale [PDF It]

Alessandro Armando – La scrittura del futuro e la promessa del progetto [PDF It]

Daniele Campobenedetto – Leggibilità e materialità dello spazio [PDF It]

RIFERIMENTI di Federico Cesareo [PDF It]

.

POTERE E SPAZIO

Luigi Giroldo – Genealogie dello spazio contemporaneo. Utopie moderne e nascita dell’urbanistica [PDF It]

RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]

BIBLIOGRAFIA

.

-

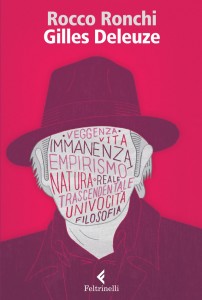

Rocco Ronchi – Deleuze. Credere nel reale

Recensioni / Settembre 2015 Perché un’altra monografia su Deleuze? E perché dedicare un lavoro a Deleuze in una collana che si chiama «Eredi» (diretta da Massimo Recalcati), quando si è cominciato il proprio cammino filosofico studiando Bergson? Ma, soprattutto, perché scegliere un sottotitolo, Credere nel Reale, per un saggio consacrato al re dei simulacri, a colui che ha rovesciato ogni credenza e ogni realtà, similmente a ogni credenza nella realtà?Il Deleuze di Rocco Ronchi (Feltrinelli, Milano 2015) non è l’ennesimo saggio dedicato al filosofo francese a cui Michel Foucault, con una lungimiranza prossima alla veggenza, legò le sorti della filosofia a venire. Non è l’ennesimo saggio però proprio perché lo è: è ennesimo e lo vuole essere.Questo è solo il primo dei tre paradossi con cui è possibile afferrare l’operazione che Ronchi fa col suo ultimo lavoro. Gli altri due sono veicolati rispettivamente dal rapporto che quest’ultimo intrattiene col titolo della collana («Eredi») e col suo stesso sottotitolo (Credere nel reale). A partire da questi tre interrogativi, solo apparentemente aporetici, è cioè possibile trattenere per qualche istante l’attenzione sulla nuova immagine che, di Deleuze, emerge dall’ultimo libro di Ronchi., non stupendosi però che sia proprio una via paradossale e lastricata da cattive intenzioni a permetterci di toccare il senso di questo breve ma calibratissimo saggio.

Perché un’altra monografia su Deleuze? E perché dedicare un lavoro a Deleuze in una collana che si chiama «Eredi» (diretta da Massimo Recalcati), quando si è cominciato il proprio cammino filosofico studiando Bergson? Ma, soprattutto, perché scegliere un sottotitolo, Credere nel Reale, per un saggio consacrato al re dei simulacri, a colui che ha rovesciato ogni credenza e ogni realtà, similmente a ogni credenza nella realtà?Il Deleuze di Rocco Ronchi (Feltrinelli, Milano 2015) non è l’ennesimo saggio dedicato al filosofo francese a cui Michel Foucault, con una lungimiranza prossima alla veggenza, legò le sorti della filosofia a venire. Non è l’ennesimo saggio però proprio perché lo è: è ennesimo e lo vuole essere.Questo è solo il primo dei tre paradossi con cui è possibile afferrare l’operazione che Ronchi fa col suo ultimo lavoro. Gli altri due sono veicolati rispettivamente dal rapporto che quest’ultimo intrattiene col titolo della collana («Eredi») e col suo stesso sottotitolo (Credere nel reale). A partire da questi tre interrogativi, solo apparentemente aporetici, è cioè possibile trattenere per qualche istante l’attenzione sulla nuova immagine che, di Deleuze, emerge dall’ultimo libro di Ronchi., non stupendosi però che sia proprio una via paradossale e lastricata da cattive intenzioni a permetterci di toccare il senso di questo breve ma calibratissimo saggio.Deleuze è stato infatti il filosofo che più di tutti, almeno nel 900, ha fatto del paradosso l’agente provocatore della filosofia, il lampo scatenante il tuono del pensiero. A esso, ci insegna, siamo costretti da un trauma, da un incontro imprevisto e letale al quale non possiamo sottrarci. Un unico e intempestivo incontro che poi risuona e si distribuisce frattalmente in piccoli traumi che si ripetono come “piccoli limiti” (L’Anti Edipo, 1972), traumi e limiti che coincidono con i singolari arresti della doxa, con i suoi controsensi e i suoi inciampi.

È qui che si comincia a pensare, perché è in un controtempo che Deleuze rintraccia la possibilità di “generare l’atto di pensare nel pensiero” (Differenza e ripetizione, 1968). E prima di lui fu Platone a intercettare la stessa possibilità nel contraccolpo provocato dai ta parakalunta, oggetti capaci di scuotere il pensiero provocando “sensazioni nello stesso tempo contrarie” (Filebo 46 c e Repubblica VII, 523 b). Pensare non è nulla di ovvio, afferma Ronchi (p. 77) e i ta parakalunta sono proprio le pieghe in cui si sospende il dativo dell’“a me pare”, sono gli scogli su cui si frantuma bruscamente l’opinione, i luoghi in cui si contorce e storce il duplice filo del senso comune e del buon senso.

Al bucolico e troppo irenico thaumazein di aristotelica memoria, Deleuze ha del resto sempre preferito il traumatizestai, l’essere ferito, la violenza dell’urto, l’impatto col Reale e col Fuori che, solo, forza il pensiero costringendolo al movimento. Il traumatizestai è dunque questa spinta paradossale e quella situazione ottica pura in cui, soltanto, gli eventi fanno segno (p. 63).

Che sia una via paradossale a permetterci di cogliere il senso di questo libro è dunque forse il primo e più significativo segno che non si tratta di lettera morta. Per dire, per esplicitare il sottinteso di una filosofia, lo storico, così come il saggista e lo scrittore, deve d’altronde condividere con quel pensiero una “causa comune”, la medesima urgenza nascosta magari tra le pieghe del discorso. In altre parole, l’atto ermeneutico è sempre creativo, ma creativo perché critico e critico perché violento.