-

-

La stella ascetica. Nietzsche e la soggettivazione

Recensioni / Febbraio 2022Per chi conosce Nietzsche il titolo del libro di Antonio Lucci, La stella ascetica. Soggettivazione e ascesi in Friedrich Nietzsche (Inschibboleth 2020), potrebbe risultare di primo acchito impressionante. Si tratta di uno studio sull’ascesi, ma, prima ancora di questa parola, compare in effigie il termine “soggettivazione”. Non è forse Nietzsche il promotore di un pensiero distruttivo del soggetto? A che scopo dunque trattare della soggettivazione laddove ogni baluardo soggettivo, ogni hypokeimenon, garanzia epistemologica o sostanza che sia, viene disciolto in una nuance, in una costellazione fumosa di impulsi e necessità? Del resto, lo stesso concetto di volontà di potenza mette fuori gioco una certa fiducia nell’arbitrario, e ciò rende complesso anche il tema di una possibilità volontaria lato sensu dell’ascesi, soprattutto quando questa è espressione di una dinamica soggettuale. Per rischiarare al meglio i dubbi qui sollevati, bisogna innanzitutto comprendere che il focus della ricerca presentata da Lucci è non un soggetto, individuale e universale, bensì la soggettivazione, come processo del farsi di un soggetto. Si tratta, in fondo, di un approccio che non si discosta per niente da quanto lo stesso Nietzsche applica mediante la sua genealogia: la conoscenza di un’idea non si cristallizza in un punto finale, da assumere come assodato, ma nel percorso e nel divenire della stessa, con i retroscena e gli usi pratici che entro sé cela. Allora diventa maggiormente interessante la proposta di uno studio sul soggetto soggettivato, poiché questo, lungi dall’essere riassemblato dopo la già avvenuta distruzione nietzscheana, viene piuttosto ulteriormente frantumato, così da poterne intravedere una delle anime, svelata, in queste pagine, come ascesi.

A conferma di quanto è stato ad ora spiegato occorrono le parole di Lucci: «ciò che la filosofia ha chiamato “soggetto” non è altro che il risultato di una serie di pratiche, di atti, di esercizi di soggettivazione di carattere fìsio-psichico – in una parola di un’askesis – e non un punto di partenza, un fondamento inconcusso» (p. 14). Pertanto, “soggetto” non significa né stadio definitivo né iniziale, non è un sostrato immutabile, non è assolutezza. Non è neanche mera apertura all’alterità, perché ciò che soggettivizza non può essere designato alla stregua di una passiva ricezione di input endogeni provenienti da condizioni esterne. C’è un’interiorità che muove dal (non)soggetto stesso, e che tenta di metterlo a fuoco, di plasmarlo secondo un’immagine precostituita, che tende a incrinarsi per raggiungere un risultato. In quest’ottica l’ascesi è fondamentale chiave di lettura non solo di pensatori quali Foucault, Hadot, Schopenhauer, Sloterdijk, Gehlen, Weber; il pensiero nietzscheano merita parimenti un posto in una possibile “storia dell’ascesi”, in particolare per la policromia con cui esso tinge questo concetto, la quale a sua volta proviene da influssi e contesti culturali differenti, primo tra tutti quello della Grecia antica.

Su questo primo aspetto, è mirabile la capacità di Lucci di andare a fondo del problema, con un’apertura filologica sia nei confronti del termine askeo a partire dagli utilizzi omerici e poi greci in generale, sia dell’uso che ne fa Nietzsche nei primi scritti di ascendenza greca, fino a giungere all’ascetica soluzione di una tragedia come «rimedio anti-ascetico della grecità» (p. 19). Con la ripresa dell’asse Orfeo-Pitagora, inoltre, l’ascesi, in quanto fenomeno storico-religioso, si configura anche come scelta politica, opposizione alle pratiche comuni della polis rivolte a divinità olimpiche, adottante un altro tipo di bios, un regime alimentare e un tenore di vita ben differenti. L’ascesi avrebbe dunque in Grecia un significato profondamente sociale, che implica una ribellione a un ordine preconfigurato. Nietzsche assorbe certo il significato “contrastivo” dell’ascesi, soprattutto allorquando questo è complice della rivalsa di divinità notturne su una certa serenità della tarda grecità. In La visione dionisiaca del mondo confluiscono questo, come altri motivi: l’ascesi come volontà o disposizione d’animo (Stimmung) è, ulteriormente, di chiara influenza schopenhaueriana.

Diventa perciò ancora più evidente perché dovrebbe essere utile ai fini dello studio di Nietzsche comprendere il suo rapporto con tale fenomeno: in esso è tratteggiata la nota connessione con Schopenhauer e la relativa rottura, se si pensa al significato filorientale che quest’ultimo vi attribuisce; ancor prima vi è il nesso con la grecità e il concepimento di un “rimedio” greco, come ascesi vitalistica, contrario alla pratica ascetica cristiana, indebolimento della volontà, che sarà oggetto degli scritti maturi. Certo, non bisogna escludere in principio il rapporto ascesi-santità, soprattutto laddove la prima designa «un campo semantico comune, che troverebbe poi una sintesi, come sua espressione compiuta, nell’idea tarda di ascesi come “esercizio”», ovvero una tensione plasmatrice e trasformativa verso un miglioramento, «un lavoro mirato al perfezionamento, che si applichi al dato naturale costituito dal corpo, per renderlo inattaccabile, non-rovinato, […] perfetto, privo di difetti» (p. 31). Come potrebbe questa definizione distanziarsi del tutto da quel medesimo lavoro che invece viene preteso per lo spirito? Non deve stupire se verrà attribuito un significato non del tutto corporale all’ascesi nietzscheana, la quale «ha innanzitutto un valore psico-energetico» (p. 59), vale come “incanalamento” di impulsi, direzionamento di una volontà superindividuale e non soggettiva, per quanto soggettivante. Ecco che «a loro volta questi stessi soggetti non sono che espressione di convoluti storici sovraindividuali anch’essi portatori di quanta psico-energetici: le culture […], atte a potenziare, incanalare o disinnescare i propri flussi energetici» (p. 64). È chiaro, pertanto, che non è l’aspetto psichico a distrarre da quello corporeo, elementi che per Nietzsche convivrebbero in armonia, quanto piuttosto quello culturale, che denota talvolta una passiva accettazione di carismi morali. In questo senso, dunque, anche l’ascesi come santità si propone a seguito di una degenerazione della civilizzazione attuata per mezzo del cristianesimo, è il pharmakon dolceamaro delle Stimmungen o energie psichiche cristiane.

L’ascesi è dunque strumento utile o dannoso per Nietzsche? Se stimata «in quanto modalità di gestione della propria potenza» essa sembra avere un ruolo positivo nella comprensione di una sofferenza che insegna, è benefica; in tal caso essa è fenomeno atemporale, cioè estrapolato dalle dinamiche storiche di civilizzazione che sottendono culture e religioni diverse. Nei frammenti postumi si legge di un’ascesi come preservazione dalla barbarie della civiltà: qui si fa pratica oppositiva, di segno greco, contro un regime infiacchito e manipolatorio. «Preparazione ascetica» diventa lo stigma di un’autoconservazione rude, ma quanto mai raffinata in una cura di sé rivolta a esasperare il tono arrendevole delle ascesi religiose, che segnano non altro che il travasamento dell’individuo in un’assuefazione a un possibile dettame oltremondano. Il cristianesimo si presenta, infatti, a sua volta, come una forma di preservazione, un’immunizzazione dalle passioni che fa dell’esercizio e dell’autocontrollo una tattica di depotenziamento. La definizione di ascesi in Nietzsche sembra quindi palesarsi come una corda tesa tra due pilastri, tra il l’infrollimento e il depauperamento delle energie di tipo religioso e l’auto-affermazione di una volontà di potenza estrorsa, esuberante, che tenta il raffinamento della propria energia in tracimazione. Si tratta in fondo di un fenomeno unitario, ma stirato tra due poli, i quali, agli antipodi, non possono che decifrare questa medesimezza in modo diverso, generando dunque, nello stesso Nietzsche, l’esplosione della miriade di significati che di volta in volta la pratica ascetica assume. Entrambi i versanti approcciano verso una esternalizzazione dell’individualità, ovvero verso la perdita dei tratti sintomatici della parzialità delle visioni singolari, riversate piuttosto in un’aspettativa “alle spalle” del mondo e della vita, nei casi di una certa ascesi religiosa, e “al di là” di principi morali e dettami metafisici, al di qua del corpo e della volontà, in Nietzsche. Per quest’ultimo, essa vale come l’applicazione di una forma di soggettivazione de-soggettivante, in cui non un io singolo e individuale è sostrato, ma un cosmo di relazioni e rimandi, di ritorni e re-individualizzazioni. Anche la solitudine, ulteriore tematica ascetica, si rispecchia in questo parametro: essa non rappresenta una chiusura idiotistica, ma la comprensione di un senso comune che non è né sociale né religioso, ma che, intersoggettivamente e de-soggettivamente, è cristallizzazione della volontà.

La questione del soggetto, con cui si era aperta questa disamina, sembra dunque ripresentarsi in chiusura, con quanto ne spiega le implicazioni e le genealogie che lo precedono: «per Nietzsche sono gli istinti a essere i soggetti e non quello che noi riteniamo essere normalmente “il” soggetto, vale a dire il nostro Io razionale» (p. 70). Il soggetto della potenza, nel senso bidirezionale del genitivo, è il frutto del gioco di maschere tra ascesi, istinti e soggetto: questa una delle più pregnanti cognizioni di un esercizio ludico e mai definitivo in Nietzsche, che Lucci offre tra molte intuizioni acute di questo libro, le quali meritano un’attenzione sia per l’originale – e complicata – espressione del tema a partire da questo autore, sia per un’analisi che scandagli in sé il già plurivoco fenomeno ascetico.

di Annamaria Pacilio

-

La ragione del testo Che cosa si fa quando si fa filosofia?, scritto da Rossella Fabbrichesi ed edito da

Raffaello Cortina (2017), è delineata esplicitamente nella Premessa e si articola significativamente all’interno dell’ambiente da cui prende avvio. Fabbrichesi, all’interno dell’aula universitaria milanese dove svolge la sua professione di insegnante, decide di affrontare i suoi studenti con una domanda spiazzante, nella sua apparente semplicità: “Che cos’è la filosofia?”. A partire da questa domanda, il tema della filosofia – intesa come campo di sapere determinato e, allo stesso tempo, come insieme delle procedure che la pongono in atto – viene dipanato nel corso di quindici capitoli e integrato da alcune riflessioni finali emerse a lezione e successivamente strutturate tramite un lavoro collettivo dell’autrice e dei suoi studenti. Il lavoro di conduzione seminariale, punto di partenza per la nascita del testo, è consistito in un processo di “e-ducazione” in cui l’autrice, limitandosi – a suo dire – a «orientare discorsi che venivano partoriti e circolavano tra gli astanti, alimentandosi negli scambi comuni», ha condotto con sé delle anime «insegnando loro a battere il ritmo del canto corale» (p. xiv) e, richiamandosi al modo originario di fare filosofia, l’ha posto in atto all’interno di quella comunità di studenti che, in poco, sarebbe diventata una comunità di “amici della filosofia”, una comunità di ricerca fondata su una condivisione di interessi e su una radicata volontà di attualizzarli.

Raffaello Cortina (2017), è delineata esplicitamente nella Premessa e si articola significativamente all’interno dell’ambiente da cui prende avvio. Fabbrichesi, all’interno dell’aula universitaria milanese dove svolge la sua professione di insegnante, decide di affrontare i suoi studenti con una domanda spiazzante, nella sua apparente semplicità: “Che cos’è la filosofia?”. A partire da questa domanda, il tema della filosofia – intesa come campo di sapere determinato e, allo stesso tempo, come insieme delle procedure che la pongono in atto – viene dipanato nel corso di quindici capitoli e integrato da alcune riflessioni finali emerse a lezione e successivamente strutturate tramite un lavoro collettivo dell’autrice e dei suoi studenti. Il lavoro di conduzione seminariale, punto di partenza per la nascita del testo, è consistito in un processo di “e-ducazione” in cui l’autrice, limitandosi – a suo dire – a «orientare discorsi che venivano partoriti e circolavano tra gli astanti, alimentandosi negli scambi comuni», ha condotto con sé delle anime «insegnando loro a battere il ritmo del canto corale» (p. xiv) e, richiamandosi al modo originario di fare filosofia, l’ha posto in atto all’interno di quella comunità di studenti che, in poco, sarebbe diventata una comunità di “amici della filosofia”, una comunità di ricerca fondata su una condivisione di interessi e su una radicata volontà di attualizzarli.Attualizzare i contenuti di un sapere che da lungo tempo viene messo in discussione, tanto nei suoi luoghi di tradizionale appartenenza – le accademie – tanto nella quotidianità – luogo di prassi da cui origina la filosofia – interrogandoli nelle sue parti elementari (“Che cos’è la filosofia?”, “Che cosa si fa quando si fa filosofia?”) piuttosto che ribadirli e al fine di strutturarli in un sistema nuovo, sempre ri-organizzato secondo le esigenze della contemporaneità, assume un profondo significato politico; si sceglie di riappropriarsi degli strumenti originari della filosofia, per riabitarne i luoghi, per richiamarne il ruolo di critica e di conseguente produzione creativa e alternativa del reale.

I presupposti del testo, che già dalle prime righe si mostrano articolati secondo due linee principali, una teorica e l’altra pratica, si intersecano per tutta la sua durata e, intrecciandosi intorno alle domande fondanti della filosofia – “Che cos’è?” (il “ti esti?” di socratica origine) e “che cosa si fa?” (il methodos dell’indagine) – generano un continuo rimando di livello tra il conoscitivo e il pratico. I rimbalzi di significato giungono a compiersi, senza mai concludersi per loro stessa natura, nell’Appendice – nominata significativamente L’esercizio della prassi teorica – in cui gli studenti si interrogano personalmente su che cosa fanno quando fanno filosofia, quasi a suggerire al lettore un bilancio del percorso che ha individualmente compiuto lasciandosi suggestionare e coinvolgere dalle riflessioni dei capitoli precedenti. In questo senso, se “Che cos’è la filosofia?” «Non è affatto una domanda rivolta a dei principianti» (p. xii), poiché non segna un’arché, ma anzi, presuppone un arsenale concettuale consolidato a seguito di anni di speculazione, il chiedere “Che cosa si fa quando si fa filosofia?” apre lo scenario a chiunque abbia mai sperimentato una “forza erotica”, nel senso platonico del termine, nei confronti di tutto «ciò che è insolito, stupefacente, difficile e divino» (p.74), a chiunque creda che non esista la filosofia, ma la pratica filosofica e a chiunque veda il proprio godimento alla base della ricerca filosofica potenziato dalla «crescita della ragionevolezza in un’ottica comunitaria» (p.76). In questo senso, coloro che, staccandosi dall’idea della filosofia come formazione originariamente paideutica, intendono l’attività professionale dell’insegnamento come unica e adeguata declinazione dalla formazione filosofica, difficilmente proveranno meraviglia o stupore (per richiamare – come fa l’autrice – le emozioni primarie che tradizionalmente designano i moventi originari dell’interrogazione filosofica del mondo) di fronte alla rassegna di concezioni o di visioni del mondo di filosofi noti che hanno provato, con parole diverse ma con univoca passione, ad attribuire significato alla prassi filosofica.

Considerando però che attribuire significato a una prassi significa anche, tramite interrogazione critica, fondarla trascendentalmente e dotarla di senso, la forza di questo testo consiste nella volontà di indagare il nesso che caratterizza la filosofia come insieme delle dottrine da apprendere e la filosofia come insieme delle prassi che, agite, alterano e modificano il mondo in cui ci orizzontiamo, più che nella padronanza con cui vengono richiamate e fatte dialogare le autorità filosofiche del nostro passato tramite i loro impianti speculativi. Sondare questo nesso corrisponde ad abitare il “limite” di cui parla Foucault e solo la consapevolezza della sua ineliminabile duplicità (Cfr. Amare la duplicità, pp. 57-62) ci farà progredire nella pratica filosofica; indagare un oggetto dirà tanto più sul metodo d’indagine che sulla natura dell’oggetto in sé e, d’altro canto, indagare sé non è altro che mettere in luce la verità in cui abitiamo, con un ricorso inevitabile a ciò che noi crediamo essere la verità. L’esercizio di ginnastica mentale che compiamo quindi su di noi facendo filosofia coincide – a ben vedere – con l’atto di approfondimento verso il reale per come ci si dà e nel suo non poter essere altrimenti, generando un flusso tanto più ininterrotto e dinamico tra etica e conoscenza quanto più diveniamo coscienti che «è la vita che produce la verità, e non la verità che si rivela aspirazione della vita» (p. 38).

di Evelina Praino

-

Presentarsi come discepolo di un autore significa rispettare ricorrenze e alle volte pronunciare elogi funebri. Un elogio funebre, soprattutto se pronunciato a distanza di cento anni dalla morte dell’elogiato, non è semplicemente l’occasione per ricordare al pubblico interessato i passaggi salienti di una vita ormai trascorsa, ma la possibilità di un’apertura verso la reinterpretazione totale di un evento mai tramontato. Sembra essere questa l’intenzione di Peter Sloterdijk, filosofo tedesco autore di saggi come Critica della ragion cinica (1983), Sfere (1998-2004) e Devi cambiare la tua vita (2009), nel pronunciare il suo discorso a Weimar nel 2000 per il centenario della morte di Friedrich Nietzsche, oggi raccolto in volume da Mimesis con il titolo Il quinto «Vangelo» di Nietzsche. Sulla correzione delle buone notizie (2015). Con spirito simile a quello di Francesco d’Assisi nel suo Testamentum, Sloterdijk ci dice sin dall’inizio della sua prolusione: «Cercate di comprendere con semplicità e senza glosse i testi nietzscheani. Nietzsche è presentato come una «catastrofe nella storia del linguaggio» (p. 19), come colui che richiamandosi alla reale origine del linguaggio, emendandolo dalle falsificazioni metafisiche proprie del ressentiment, lo restituisce alla dimensione genuinamente eulogistica, libera dalla proprie inibizioni. Essere “quinto” evangelista significa tutto questo: liberare le forze linguistiche propriamente creative per percorrere una via d’ascesa radicalmente diversa sia rispetto al cristianesimo primitivo sia rispetto ai “nuovi evangelisti” come Lutero. A risuonare nelle parole di Sloterdijk sembra essere una delle più potenti affermazioni di Nietzsche: «In fondo è esistito un solo cristiano e questi morì sulla croce. Il “Vangelo” morì sulla croce» (1977, p. 50). Per questo sembra giunto il tempo per un nuovo “vangelo”, in grado di trasfigurare tutti i valori consegnatici dalla tradizione e capace di fuoriuscire da quel circolo vizioso della negazione come liberazione dalla realtà, generando al suo posto un’affermazione propriamente produttiva, «una nuova regola di vita, non una nuova fede» (ivi, p. 44).

Presentarsi come discepolo di un autore significa rispettare ricorrenze e alle volte pronunciare elogi funebri. Un elogio funebre, soprattutto se pronunciato a distanza di cento anni dalla morte dell’elogiato, non è semplicemente l’occasione per ricordare al pubblico interessato i passaggi salienti di una vita ormai trascorsa, ma la possibilità di un’apertura verso la reinterpretazione totale di un evento mai tramontato. Sembra essere questa l’intenzione di Peter Sloterdijk, filosofo tedesco autore di saggi come Critica della ragion cinica (1983), Sfere (1998-2004) e Devi cambiare la tua vita (2009), nel pronunciare il suo discorso a Weimar nel 2000 per il centenario della morte di Friedrich Nietzsche, oggi raccolto in volume da Mimesis con il titolo Il quinto «Vangelo» di Nietzsche. Sulla correzione delle buone notizie (2015). Con spirito simile a quello di Francesco d’Assisi nel suo Testamentum, Sloterdijk ci dice sin dall’inizio della sua prolusione: «Cercate di comprendere con semplicità e senza glosse i testi nietzscheani. Nietzsche è presentato come una «catastrofe nella storia del linguaggio» (p. 19), come colui che richiamandosi alla reale origine del linguaggio, emendandolo dalle falsificazioni metafisiche proprie del ressentiment, lo restituisce alla dimensione genuinamente eulogistica, libera dalla proprie inibizioni. Essere “quinto” evangelista significa tutto questo: liberare le forze linguistiche propriamente creative per percorrere una via d’ascesa radicalmente diversa sia rispetto al cristianesimo primitivo sia rispetto ai “nuovi evangelisti” come Lutero. A risuonare nelle parole di Sloterdijk sembra essere una delle più potenti affermazioni di Nietzsche: «In fondo è esistito un solo cristiano e questi morì sulla croce. Il “Vangelo” morì sulla croce» (1977, p. 50). Per questo sembra giunto il tempo per un nuovo “vangelo”, in grado di trasfigurare tutti i valori consegnatici dalla tradizione e capace di fuoriuscire da quel circolo vizioso della negazione come liberazione dalla realtà, generando al suo posto un’affermazione propriamente produttiva, «una nuova regola di vita, non una nuova fede» (ivi, p. 44).La difficoltà maggiore nella ricezione del nuovo messaggio sembra essere la spesa enorme che esso richiede in termini di energie, la sua forma propriamente anacoretica, la quale impone una rinuncia radicale a ogni struttura tradizionale, più che concentrarsi sulle classiche discipline della astinenza sia sessuale sia dal cibo. Un tale discorso viene letto da Sloterdijk come un’esplosione aperta e forsennata delle strutture immunitarie del sistema della morale. Il soggetto trasfigurato disporrà così della potenza del Übermensch come fosse un vaccino creatore in grado di scongiurare la disillusione derivante da uno sguardo diretto sulla realtà. La spaccatura interna all’ordine della morale è data dalle forze auto-celebrative che si dispiegano in quanto riconoscono nel Sé qualcosa che merita di essere celebrato e non si accontentano di una mera affermazione d’esistenza. Viene così a concretizzarsi quell’“egocentrismo” – tanto caro a Sloterdijk in altri suoi saggi, spesso denigrato perché mal compreso – in cui si concentrano le migliori possibilità vitali per l’umanità. L’egocentrismo viene a costituire il nucleo di un esercizio di reiterazione in cui si realizzano le possibilità del proprio divenire quel che si è. Esso è anche il contenuto donato a partire dalla novella di Zarathustra.

L’arte dell’eulogia praticata da Nietzsche è presentata come compromissione a un alto livello nella forma del dono impossibile. Un dono che non prevede scambio è la dimensione propria del tempo della generosità come figura divergente rispetto all’economia del debito. In particolare, a essere donata sarà una forma di nobiltà dello spirito senza precursori né nella figura di Gesù né in quella di Buddha, entrambe troppo legate a un ideale di soppressione dell’azione, nonostante fossero inserite in una dimensione di realismo radicale. La struttura linguistica del dono eccessivo è la spudoratezza come alternativa al risparmio e alla moderazione. In questa maniera, se il buono è moderato, il generoso è spudorato e la spudoratezza viene a configurarsi come reazione immunitaria di un’umanità che supera se stessa in un’eulogia acrobatica. Il negativo, il bisogno di sminuire l’altro come tema centrale del ressentiment, è superato da uno straripamento del Sé nell’auto-elogio. Straripare significa propriamente fuoriuscire dall’Ego per lodare l’estraneo come ciò che rende possibile il funzionamento del meccanismo di soggettivazione. In questo senso ci si riferisce a Nietzsche come a un “etero-narcisista” o a un “corpo di risonanza”, e così al suo vangelo.

Se esiste un punto di originalità nell’interpretazione che Sloterdijk dà della novella di Nietzsche possiamo ritrovarlo nell’abbandono della centralità affidata alla nozione di volontà di potenza a favore di una pluralità di nozioni o, per meglio dire, a una composizione di forze strutturate, intrecciate e sovrabbondanti. L’elogio funebre è così occasione per strappare l’effettività di un gesto a una vulgata deformante e aprire la strada a una nuova forma d’interpretazione lontana da quella tradizionale, per inaugurare una nuova catena in grado di donare la novella e per sostituire alla fede in Zarathustra una nuova regola di vita.

BIBLIOGRAFIA

Nietzsche F. (1977). L’anticristo. Maledizione del cristianesimo. Milano: Adelphi

di Alessandro Calefati

-

Ancora troppo umani. Il postumano di Giovanni Leghissa

Recensioni / Ottobre 2015 Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio.

Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio. -

Riccardo Massa è stato un pedagogista capace di interrogare i problemi educativi con la radicalità propria di uno sguardo filosofico. Il suo libro Cambiare la scuola. Educare o istruire? (Laterza, Roma-Bari 1997) è la testimonianza esemplare di un'attitudine di ricerca in grado di tenere insieme la consapevolezza empirica e vissuta dei sommovimenti di un ambiente – quello scolastico – con la profondità e il rigore concettuale. Non a caso, a quasi vent'anni di distanza dalla sua pubblicazione, quest'opera risulta allo stesso tempo persistentemente attuale e marcatamente inattuale. L'attualità è dovuta all'ampiezza della riflessione di Massa, che esamina i problemi e decostruisce le diverse posizioni del dibattito sulla scuola sviscerandone le implicazioni fondanti, spingendo l'interrogazione fino a mettere in discussione le ovvietà inavvertite, i pregiudizi che occludono l'accesso al terreno di discussione più fertile e vitale. Proprio questa attitudine genuinamente filosofica rende il gesto di Massa altrettanto inattuale, apparentemente poco in grado di interagire con la concretezza dei problemi e con il livello dei temi dibattuti dalla politica e dai media. Eppure il testo, composto da una serie di brevi e dense riflessioni prive di note, si presenta come un “esercizio di pensiero” necessario per intraprendere una trasformazione concreta e rigenerante della scuola.

Riccardo Massa è stato un pedagogista capace di interrogare i problemi educativi con la radicalità propria di uno sguardo filosofico. Il suo libro Cambiare la scuola. Educare o istruire? (Laterza, Roma-Bari 1997) è la testimonianza esemplare di un'attitudine di ricerca in grado di tenere insieme la consapevolezza empirica e vissuta dei sommovimenti di un ambiente – quello scolastico – con la profondità e il rigore concettuale. Non a caso, a quasi vent'anni di distanza dalla sua pubblicazione, quest'opera risulta allo stesso tempo persistentemente attuale e marcatamente inattuale. L'attualità è dovuta all'ampiezza della riflessione di Massa, che esamina i problemi e decostruisce le diverse posizioni del dibattito sulla scuola sviscerandone le implicazioni fondanti, spingendo l'interrogazione fino a mettere in discussione le ovvietà inavvertite, i pregiudizi che occludono l'accesso al terreno di discussione più fertile e vitale. Proprio questa attitudine genuinamente filosofica rende il gesto di Massa altrettanto inattuale, apparentemente poco in grado di interagire con la concretezza dei problemi e con il livello dei temi dibattuti dalla politica e dai media. Eppure il testo, composto da una serie di brevi e dense riflessioni prive di note, si presenta come un “esercizio di pensiero” necessario per intraprendere una trasformazione concreta e rigenerante della scuola.L'esperienza della crisi dell'istituzione scolastica è talmente radicale da rendere necessaria l'apertura di uno spazio di pensiero che vada oltre i discorsi politici e istituzionali, fermi alla superficie del problema. Per intraprendere questo esercizio critico e ricostruttivo occorre sgomberare il campo da una falsa dicotomia, che ha contribuito a impigrire e fossilizzare il dibattito: quella tra educazione e istruzione. Il gioco che vuole contrapporre istruzione e educazione favorisce una a discapito dell'altra: è possibile evidenziare la capacità propria dell'educazione di prendere in considerazione i bisogni dei soggetti che vivono la scuola, la dimensione affettiva e relazionale, a fronte dell'aridità e del nozionismo dell'istruzione; oppure rivendicare la portata emancipatrice dell'istruzione in quanto trasmissione laica di competenze e abilità, di contro al dogmatismo, al moralismo e ai rischi di mistificazione ideologica propri dell'educazione. Tuttavia questa contrapposizione appare in gran parte infondata: l'istruzione, quando si presenta come un mito di emancipazione, ha già in sé un orientamento valoriale, e quindi educativo. D'altro canto la densità concettuale di cui l'educazione è portatrice viene perduta nel concepirla come il tentativo di trasmettere valori, a cui si oppone l'istruzione come pratica che insegna conoscenze e competenze.

Massa riconduce l'etimologia di “educare” a educare, che significa nutrire, allevare. Questa derivazione può essere incrociata con la più nota da educere, che vuol dire “tirare fuori”, connotando così l'educazione come un prendersi cura che conduce via, porta oltre. L'avere cura, l'allevare, comporta uno strappare dal luogo protetto dell'allevamento per condurre all'aperto, nella radura. Educere può così essere accostato a seducere, nel senso dello sviare, del portare fuori strada. La ricchezza semantica insita nell'educazione lascia intravedere la possibilità di un'accezione del termine scevra da dogmatismi, indica il gesto di chi, per permettere la costruzione della soggettività, lascia fare esperienza del vuoto.

I tentativi di pensare e cambiare la scuola risultano inadeguati finché si cristallizzano su posizioni

unilaterali e semplicistiche: il cognitivismo assoluto cieco nei confronti della dimensione affettiva, erotica e desiderante dei soggetti che abitano la scuola; il didattismo docimologico che riduce l'insegnamento a una pratica misurabile sul piano dei profitti e dei risultati; il contenutismo che vede il problema in ciò che viene insegnato; lo scolasticismo che propone la scolarizzazione della vita, e l'opposta illusione della descolarizzazione, che crede di poter liberare l'umanità dal giogo oppressivo dell'istituzione scolastica senza immaginare alternative praticabili, e così via. Occorre piuttosto partire dai sintomi di sofferenza e frustrazione che accompagnano l'esperienza scolastica e cercare di risalire allo strato rimosso che essi indicano. Per comprendere le patologie della scuola non basta soffermarsi su uno degli aspetti che la caratterizzano, bisogna tentare di focalizzare la scuola come un dispositivo strutturale, un campo esperienziale.Massa propone una vera e propria fenomenologia della scuola intesa come una porzione non del tutto problematizzata di mondo-della-vita. Ci sono dimensione residuali di essa che non vengono poste al centro dell'attenzione e che invece dovrebbero essere il punto di partenza di analisi e proposte riformatrici volte al cuore del problema. Una dimensione residuale è il tessuto microsociale in cui si struttura l'esperienza scolastica, a cui si collega la dimensione affettiva e relazionale. Inoltre, la materialità propria della vita scolastica nella sua quotidianità, fatta di routine e processi di socializzazione per lo più non tematizzati. C'è poi la dimensione etnografica: la subcultura interna alla scuola come a priori concreto di qualunque apprendimento possibile.

Cogliere queste dimensioni consente di mettere a fuoco dei nuclei irrisolti del dibattito sulla scuola: come ridefinire il mandato istituzionale della scuola, i suoi rapporti con il lavoro e con l'apprendistato sociale? Come ripensare il ruolo formativo della scuola di fronte alla crisi della famiglia? Qual è il suo ruolo di rielaborazione e mediazione del sapere in un contesto in cui le fonti che producono conoscenza sono molteplici, diffuse e per lo più esterne alle istituzioni universitarie? Quale codice comunicativo essa deve veicolare? Quale setting pedagogico è funzionale per la riuscita dell'esperienza formativa, e quindi quale struttura organizzativa? Si tratta di un livello problematico che per lo più soggiace a quello comunemente affrontato nel dibattito pubblico sulla crisi e necessità di riforma del sistema scolastico. Eppure, solo affrontando le implicazioni più profonde che strutturano la scuola è possibile proporre un cambiamento all'altezza delle sfide che emergono dall'esperienza educativa in tutte le sue sfumature.

Qualsiasi tecnologia didattica che pretende di istruire efficacemente e programmare il comportamento degli insegnanti risulta monca e velleitaria se pensata al di fuori del contesto materiale e organizzativo che struttura la vita scolastica, se è cieca di fronte alle componenti affettive e relazionali dell'esperienza educativa. La sfida è riuscire a strutturare un campo autonomo della scuola rispetto al resto della vita sociale, che la renda uno spazio protetto di transizione e mediazione, ma che allo stesso tempo consenta, all'interno di quello spazio, di lasciar fare esperienza diretta della realtà e della vita. La scuola non deve ignorare né fare esperienza diretta dei codici simbolici della verità, del potere, dell'amore e del denaro; deve assumerli e rielaborarli attraverso una curvatura pedagogica. Un setting pedagogico in grado di aprire esperienze educative, di apertura del mondo, non può più essere legato a un dispositivo disciplinare ormai inceppato, legato al voto: deve passare da un principio di prestazione a uno di espressione, azione e creazione; deve riappropriarsi della specificità della forma di vita scolastica come spazio capace di accendere il desiderio, di costruire soggetti, di educare anime e istruire menti. É la realtà delle cose – la trasformazione dei codici e dei linguaggi, la mutazione delle forme di esperienza – che richiede un oltrepassamento della forma-scuola così come la conosciamo. La ricerca di Riccardo Massa indica alcuni degli orizzonti di pensiero che è necessario imparare a frequentare per poter intraprendere questo percorso.

di Luca Pagano

-

Passeggiate urbane

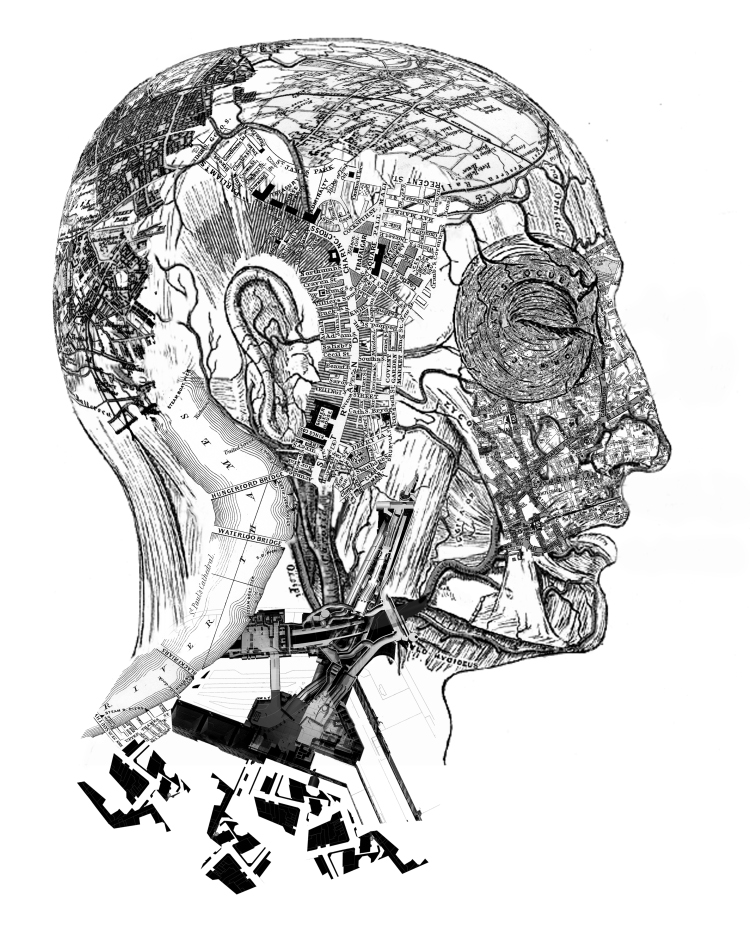

Serial / Novembre 2014«La passeggiata dello schizofrenico: un modello migliore di quella del nevrotico sul divano. Un po' d'aria aperta, una relazione con l'esterno»

Così scrivevano Deleuze e Guattari nell'Anti-Edipo; questa citazione esprime non solo un'ironica, quanto spiazzante denuncia delle normatività e delle costrizioni dell'analisi freudiana ma anche una valida alternativa alla filosofia da scrittoio.

Da questo spunto nasce la volontà di scrivere una rubrica di Passeggiate urbane che si ricollega a un'eredità antica quanto la filosofia, se con questa intendiamo la tradizione socratica e cinica. Anche se da essa, per questioni probabilmente dettate dal passaggio alla modernità, se ne distacca in quanto alla conversazione preferisce la narrazione e l'indagine emotiva.

-

Paolo Vignola, ne L’attenzione altrove. Sintomatologie di quel che ci accade, si pone un obiettivo ambizioso: praticare una critica radicale della società e del pensiero filosofico contemporanei, a partire da una prospettiva che l’autore chiama sintomatologica. La società contemporanea, caratterizzata da un’economia capitalistica sempre più pervasiva, ingenera nell’uomo, secondo Vignola, una serie di sintomi, come la sofferenza, la precarietà esistenziale, i disturbi dell’attenzione e un più generale deterioramento dei rapporti interpersonali, che, se diagnosticati con chiarezza, possono aprire la strada a un ripensamento critico del mondo odierno.

Paolo Vignola, ne L’attenzione altrove. Sintomatologie di quel che ci accade, si pone un obiettivo ambizioso: praticare una critica radicale della società e del pensiero filosofico contemporanei, a partire da una prospettiva che l’autore chiama sintomatologica. La società contemporanea, caratterizzata da un’economia capitalistica sempre più pervasiva, ingenera nell’uomo, secondo Vignola, una serie di sintomi, come la sofferenza, la precarietà esistenziale, i disturbi dell’attenzione e un più generale deterioramento dei rapporti interpersonali, che, se diagnosticati con chiarezza, possono aprire la strada a un ripensamento critico del mondo odierno.Il punto di avvio del libro di Vignola risiede nel rovesciamento di un classico filosofico del Novecento, Il disagio della civiltà. Com’è noto, Freud individua, all’origine della società umana, un processo di sublimazione e regolazione delle passioni umane, che, sebbene provochi una pesante ricaduta sulla salute psico-fisica dell’uomo, risulta in ogni caso inevitabile e necessario. Se con questa intuizione Freud, per Vignola, ha il merito di porre la possibilità di una prospettiva sintomatologica, concentrandosi sui sintomi insalubri che una società è in grado di ingenerare sui suoi individui, la posizione freudiana risulta tuttavia pericolosamente normalizzante, poiché non allarga il proprio discorso dall’individuo alla considerazione critica della società nel suo complesso, limitandosi invece a fornire gli strumenti per una forzata adeguazione dell’individuo a essa. Occorre quindi rovesciare il discorso di Freud, appoggiandosi a chi, nel corso del Novecento, ha praticato, più o meno consapevolmente, una vera e propria sintomatologia. Vignola si confronta così con un gran numero di autori – Foucault, Adorno e Horckheimer, Stiegler, Sloterdijk e Carr, tra gli altri - ibridandone con perizia i concetti: la sintomatologia non è infatti una disciplina nuova, nuovo è forse il tentativo di una sua esplicita sistematizzazione filosofica.

Per poter sfuggire alle secche che caratterizzano la posizione di Freud, serve una sostanziale ridefinizione dei concetti di normale e patologico nei confronti del dato sociale. È qui che Vignola si confronta con Georges Canguilhem e l’idea che il mancato adattamento a un ambiente sociale non sia di per sé patologico, ma che anzi manifesti un diversoorientamento del soggetto, volto a una trasformazione in senso normativo della realtà. Tale trasformazione può essere intesa, in accordo questa volta con Gilbert Simondon, come un processo di individuazione, che, in quanto tale, non riguarda tanto il singolo individuo, quanto una realtà preindividuale e collettiva. Il passaggio dal sintomo alla cura, dalla critica all’adombramento di un’alternativa, come ripete a più riprese Vignola, è infatti pensabile soltanto a partire da un noi che rifugga le componenti individualistiche e narcisistiche tipiche della società contemporanea. Il libro non si limita così a evidenziare la salute precaria che caratterizza la realtà sociale odierna nel suo complesso, ma propone anche una possibile linea di fuga, all’insegna dello stoicismo, nella versione corretta e riveduta da Gilles Deleuze: si tratta di controeffettuare il sintomo, inteso come evento, per rendersi, in questo modo, «degni di quel che ci accade» (p. 36).

Se c’è un protagonista, all’interno de L’attenzione altrove, questi è proprio Deleuze, filosofo che da sempre accompagna la riflessione di Vignola, la cui brillante scrittura sembra ormai averne introiettato il lessico. È poi proprio a partire dal Deleuze di Critica e clinica che nasce il progetto di una prospettiva sintomatologica. Secondo Deleuze, infatti, i grandi scrittori della letteratura mondiale sono al contempo i più grandi clinici e sintomatologi della civiltà a loro contemporanea. Il problema di Vignola è allora quello di traslare la possibilità di una sintomatologia da un ambito profetico-letterario a un campo transdisciplinare, che sappia includere sociologia, antropologia e riflessione filosofica.

Per analizzare i sintomi patologici presenti nella società contemporanea, Vignola si confronta a più riprese con i mezzi di comunicazione digitali. L’esplosione dei social network e, più in generale, del web 2.0 ha portato infatti a una serie di pesanti ricadute sulla capacità di attenzione dell’uomo: la velocità, la dispersione e l’overload di informazioni che caratterizzano la rete hanno infatti trasformato la capacità di concentrazione, non più in grado di sedimentarsi con pazienza, ma brevemente iperstimolata da fonti sempre più varie e disparate. Gli effetti di istupidimento collettivo, soprattutto sui cosiddetti nativi digitali, vanno così di pari passo con una mole di informazioni disponibili sempre in aumento. Da qui una captazione dell’attenzione da parte delle più avanzate strategie di marketing, attive in quella che Stiegler chiama telecrazia.

Accanto a una sintomatologia sociale, Vignola si lancia poi in una vera e propria sintomatologia filosofica: si propone cioè di utilizzare la prospettiva sintomatologica, facendola agire all’interno del pensiero filosofico, che sembra oggi attraversato da una crisi profonda. Mancano infatti uno spazio e un tempo propri al filosofare, attività che ha da sempre richiesto, come sostiene Sloterdijk, uno sguardo differente e allenato. La filosofia deve costituirsi come un esercizio di ascesi teoretica, che necessita di un intenso sforzo di concentrazione. Far agire la prospettiva sintomatologica nei confronti delle teoria filosofica, significa allora chiarire le possibilità della filosofia come disciplina che deve dirigere l’attenzione verso un altrove, verso un nuovo re-incantamento del reale, capace di liberare energie in vista di una trasformazione di se stessa e della realtà sociale.

I sintomi individuati da Vignola non sono in definitiva differenti rispetto a quelli presenti in analisi, anche recenti, che diversi filosofi hanno dedicato al rapporto tra economia capitalistica e società: sfaldamento dei legami interpersonali, individualismo esasperato, consumo reiterato, sfruttamento delle facoltà affettive. C’è da chiedersi se queste analisi, che partono spesso da una premessa empirica – e quindi passibile di un certo soggettivismo –, non insistano troppo sulla pervasività del sistema economico sull’individuo. Non esistono oggi esperienze, realtà e sentimenti autonomi o, comunque, interpretabili sotto un segno positivo? La società contemporanea è soltanto un’escrescenza del neoliberismo capitalista o possiede, al suo interno, elementi che, come l’esplosione della rete, la rendono complessa e difficilmente sistematizzabile? Al netto di questi quesiti, L’attenzione altrove si presenta certamente come un percorso affascinante tra un ricco numero di autori, capace di porre alla società di oggi una serie di domande necessarie e ineludibili, che affondano le loro radici nella richiesta di una vita migliore, a partire dalla quale ci si possa prendere cura, con nuova attenzione, della sfera affettiva.

di Giulio Piatti