In simbiosi c’a natura, in guerra c’a mij

Ugo Scicolone

Oltre natura e cultura (2005) di Philippe Descola – riproposto ora da Raffaello Cortina, a cura di Nadia Breda, dopo una prima traduzione SEID del 2014 divenuta presto irreperibile – è un libro che certo non si adopera per nascondere la portata dell’operazione cui si dedica. Ed ecco il primo merito da riconoscere a questo instant classic del pensiero antropologico contemporaneo: il candore nel confessare l’ambizione, e la consequenzialità dello sforzo messo in opera per esserne all’altezza. Le oltre quattrocento pagine (seicento, nell’edizione poche di Gallimard) lungo le quali si articola il volume fanno un uso sapiente dell’esperienza etnografica dell’autore – tra gli Achuar dell’Amazzonia ecuadoregna – così come di una vasta letteratura etnologica e di selezionati riferimenti teorici per rimetter mano a uno dei temi più classici della disciplina: il rapporto tra natura e cultura.

Si tratta di una questione d’importanza capitale per l’antropologia, il campo di una partita «narcisistica» (Viveiros de Castro 2017) in cui ne va delle fondamenta stesse – epistemologiche e politiche a un tempo – della disciplina. Nel primo capitolo de Le strutture elementari della parentela, Claude Lévi-Strauss, di cui Descola è stato discepolo ed erede al Collège de France, aveva indicato nell’incesto il luogo in cui, all’interno dell’avventura umana, la natura prende le forme sempre locali, sempre specifiche, della cultura – delle culture. La natura umana è vuota, mancante, segnata; la cultura, dunque, altro non sarebbe che la maniera in cui gli umani s’ingegnano per riempire questa natura, e così compierla, nelle forme sempre specifiche e mai concluse prodotte e riprodotte dai vari collettivi. All’epoca, si trattava di affermare l’autonomia della disciplina, e l’arbitrarietà del segno linguistico – la violenza muta della castrazione – sembrò sufficiente a garantire l’invalicabilità di una soglia al riparo della quale l’antropologia poteva dirsi scienza. Tale gesto inaugurava quello che ancor oggi va probabilmente annoverato come il momento di maggior lustro della disciplina, stagione di un fortunato contrabbando che avrebbe portato alla diffusione degli strumenti forgiati nel laboratoire d’anthropologie sociale presso psicanalisti, filosofi, storici e linguisti. Lungo le rotte di questo commercio, lo strutturalismo assumeva l’ambizione – se non la solidità – di un paradigma.

In Oltre natura e cultura, Descola si pone esplicitamente nel solco di Lévi-Strauss; e in particolare si ripromette di proseguire una pista additata eppure lasciata inesplorata da parte del maestro, che ne Il pensiero selvaggio aveva scritto:

Il marxismo – se non proprio Marx – ha ragionato troppo spesso come se le pratiche dipendessero direttamente dalla praxis. Senza mettere in causa l’incontestabile primato delle infrastrutture, noi crediamo che tra praxis e pratiche si inserisca sempre un mediatore che è lo schema concettuale per opera del quale una materia e una forma, prive entrambe di esistenza indipendente, si adempiono come strutture, ossia come esseri al tempo stesso empirici e intellegibili (Lévi-Strauss 2010, p. 146, cit. in Descola 2021, 116).

Tra la disposizione simbolica dell’umano e la varietà delle forme concrete cui essa può dar luogo, ecco stagliarsi una terra di mezzo che l’antropologia sarebbe attrezzata per conquistare, e dove potrebbe giocarsi la tenuta del proprio rinnovato progetto intellettuale. Così, Descola ritiene che «sia possibile e necessario risalire […] verso un nucleo di schemi elementari della pratica le cui differenti configurazioni permetterebbero di dar conto di tutta la gamma delle relazioni con gli esistenti, una sorta di matrice originaria dove gli habitus troverebbero la loro fonte e di cui conserverebbero una traccia percepibile in ciascuna delle loro manifestazioni storiche» (Descola 2021, p. 112).

Di questi schemi – disposizioni apprese e largamente inconsce che garantiscono la possibilità agli esseri umani di rapportarsi al mondo senza doverselo reinventare a ciascuna occasione daccapo, script generalissimi d’interazione con l’alterità capaci di darle consistenza e ricondurla ogni volta entro l’ambito del domestico e dell’abituale –, Descola distingue due prestazioni fondamentali: da un lato, essi concorrono a definire l’identità dell’alterità che popola i mondi umani, attualizzando alcune delle affordances che essa reca intrinseche in seno; dall’altro, sulla base dei tratti ascritti alle entità del mondo, determinano il campo delle possibilità interattive con tali entità, rendendo disponibili certi pattern d’interazione e impedendone invece altri. Ma oltre a distinguere i due piani, Descola postula anche una gerarchia precisa che li organizzerebbe: le identificazioni precedono le relazioni; la maniera in cui gli umani percepiscono gli esistenti influenza univocamente le pratiche tramite cui essi vi si relazioneranno.

È in questo primato delle identificazioni che risiede l’originalità della proposta descoliana nel panorama del dibattito contemporaneo. È a tal riguardo, peraltro, che Descola impiega il termine, finito al centro di tante polemiche, che più ha finito per identificare il suo lavoro: ontologia. Se nell’utilizzo fattone da Viveiros de Castro o – con più moderazione – da Stengers o Latour il concetto di ontologia funge da grimaldello anticorrelazionalista, utile a ricercare – per stessa ammissione degli autori, più a tentoni che nell’ambito di un progetto dotato di ambizioni sistematiche – un accesso al mondo e non soltanto alle sue rappresentazioni, nel caso di Descola esso va invece riconosciuto svolgere, curiosamente, un ruolo squisitamente epistemologico. In un impiego del termine in questo senso più prossimo a quello dell’informatica che a quello tradizionalmente proprio della filosofia, le ontologie descoliane sono indistinguibilmente orizzonti di senso e regimi di operabilità del mondo, abitudini cognitive coltivate dai gruppi umani e insiemi di pratiche che ricorsivamente ne rinnovano la pertinenza.

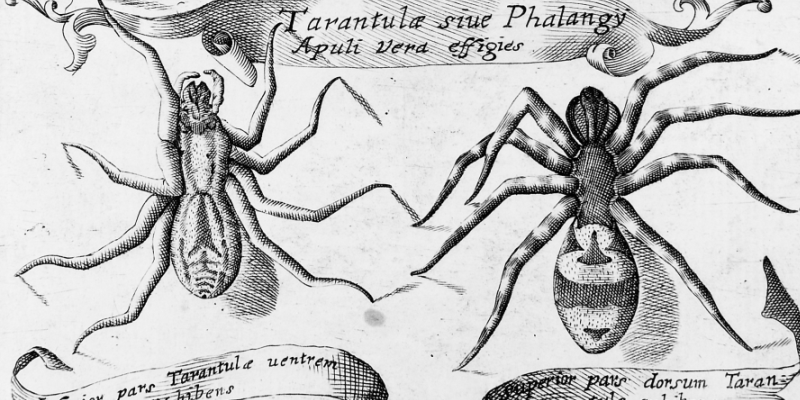

Dettando il profilo degli esistenti, le diverse ontologie limitano dunque i margini entro cui i mondi potranno essere composti e modificati: così, per esempio, se gli Indiani d’Amazzonia non hanno mai addomesticato il pecari, ciò sarebbe in virtù esclusivamente della collocazione che tale animale ha entro gli schemi concettuali che organizzano il loro accesso al mondo, la quale impedirebbe loro di applicare a questo animale un tipo di relazione che pur dimostrano, nel rapporto con altre specie, di conoscere bene. La scena, allora, è quella kantiana: da una parte il soggetto umano, dall’altra un mondo conoscibile e maneggiabile solo in virtù degli schemi che ne organizzano la percezione fenomenica. Al livello di questi schemi, per Descola, ha luogo una – beninteso, inconscia – decisione fondamentale, riguardante la collocazione degli esistenti, da parte del soggetto, su un piano di continuità o discontinuità rispetto a due dimensioni che l’autore giustifica senza troppi imbarazzi come universali della percezione umana: «interiorità» e «fisicalità». Il gioco combinatorio produce una matrice quadripartita: e allora quattro sono, per Descola, le ontologie. Noi moderni, «naturalisti», ci figuriamo in un rapporto di continuità con l’alterità del regno animale e vegetale sul piano della fisicalità (quanto meno da Darwin in poi), mentre ci riteniamo distinti su quello dell’interiorità (delle facoltà cognitive); i popoli «animisti», come gli Achuar studiati da Descola, al contrario, raccontano di un mondo originariamente tutto umano, decaduto in seguito a eventi mitologici sino ad assumere il profilo ingannevole di una fisicalità frammentata; ma la speciazione nasconde una continuità irriducibile e sempre pronta a riaffiorare, lungo il tracciato invisibile – ma non per questo impercorribile – della metamorfosi (Viveiros de Castro 2019). Agli altri due poli della matrice, i «totemisti» – per esempio i popoli aborigeni dell’Australia – riconoscono continuità tra sé e determinate entità non umane su entrambi i piani, delineando così i confini di collettivi che non possono ricercare nella differenza di regno o di specie la garanzia della loro identità; mentre l’ontologia «analogista» – di cui il pensiero cinese costituisce un esemplare prototipico –, postulando discontinuità su entrambi i piani, concepisce un «cosmo composto da immanenze particolareggiate» (Descola 2021, p. 342).

L’assunto che regge l’impianto descoliano va riconosciuto essere in netta controtendenza con buona parte dell’antropologia degli ultimi trent’anni. Dal punto di vista dell’autore, come detto, le identificazioni precedono le relazioni: la diversità delle pratiche, cioè, è da ricondurre alla varietà – ampia ma finita – dei modi in cui gli umani attribuiscono capacità di agire alle entità che compongono i loro mondi. Da una parte gli umani e le loro ontologie; dall’altra, lo schermo immacolato del mondo, sul quale gli umani continuano a prodursi in un’attività in fin dei conti proiettiva. I non umani fanno capolino nel ponderoso volume unicamente come input per la cognizione di esseri umani che, a seconda dell’abitudine, potranno ritenerli più o meno affini a sé, e li tratteranno di conseguenza; ma non hanno mai occasione di dispiegare un’agentività che possa dirsi in senso stretto loro propria. In un tempo in cui proliferano le etnografie multispecie e i tentativi di simmetrizzare la scena epistemologica, Descola porge in dono all’antropologia il campo definito di un oggetto omogeneo e nuovamente tutto umano verso il quale concentrare i propri sforzi.

Ma se è vero che l’apertura postumanista delle scienze sociali, e dell’antropologia in particolare, ha coinciso con la progressiva messa a tema della questione ecologica come affare di cui le humanities non solo avrebbero i titoli per occuparsi, ma di cui esse sole saprebbero elucidare il tenore squisitamente politico, è su questo genere d’implicazioni che conviene chiudere la nostra breve rilettura di Oltre natura e cultura. Se nel gioco combinatorio disegnato dall’autore le relazioni fanno ingresso solo in un secondo momento, quando le entità hanno già acquisito il profilo di un’identità – ovvero sono state identificate da un essere umano –, è entro quei margini che esse saranno passibili di mutamento. Nell’intento di abolire ogni orizzonte evoluzionistico per la classificazione delle tecnologie umane, è la tecnica stessa a finire per sfumare sino a scomparire in uno sfondo nel quale saranno sempre le inferenze di carattere identificatorio a determinare le disponibilità del mondo a essere trattato altrimenti. Al fondo, si potrebbe dire che il mondo – così come l’insieme dei rapporti a esso – esiste, nell’antropologia di Descola, solo come correlato delle differenti visioni che diversi gruppi umani hanno di esso. E a queste condizioni, evidentemente, la storicità si trova ancora una volta ristretta all’umano soltanto – il resto ridotto a materia grezza per le nostre identificazioni. Le ontologie, in effetti – a differenza della cultura, che biologi e antropologi si erano ormai accordati a dismettere quale fattore identificativo di una qualsivoglia singolarità dell’animale umano (cfr. Morin 1974) –, sono affare squisitamente umano; e alla facoltà ontologica spetta il compito d’individuare, come era precedentemente toccato al linguaggio o alla coscienza della propria condizione mortale, una specificità irriducibile dell’essere umano, che assegna alla nostra specie il ruolo di una innegoziabile eccezionalità entro il campo della storia naturale.

Commisurato alla rivoluzione lovelockiana proposta da Latour (2019), allora, lo sforzo di Descola assume il profilo di una restaurazione perfettamente katiano-copernicana: il soggetto umano nuovamente al centro, e attorno a esso un mondo fatto unicamente delle diverse rappresentazioni che esso ne produce. La linea tra natura e cultura che l’opera ambisce a oltrepassare, di conseguenza, si trova rimpiazzata da un’altra linea: quella – inerte, priva di storia, tracciata una volta per tutte e indisponibile a rinegoziazioni – tra l’umanità e un mondo con cui essa intratterrebbe rapporti certo variegati ma comunque unilaterali.

Bisogna concluderne che l’antropologia di Descola ricerca la propria efficacia sugli stessi terreni ove il progetto strutturalista aveva ritenuto di fondare le proprie ambizioni paradigmatiche; e così facendo, finisce per esporsi al medesimo genere di critiche che quel progetto avevano bersagliato sino a minarne le fondamenta. Ma è anche vero che l’etichetta dello strutturalismo, pur esibendo la facciata di un edificio intellettuale possente e dai confini definiti, riesce a stento a tenere assieme le traiettorie di avventure che furono dotate di propositi, ambizioni e percorsi diversissimi tra loro. E ciò implica la necessità di spingersi un passo oltre nel caratterizzare l’eredità intellettuale che Oltre natura e cultura assume e rilavora. Proponendosi di raccogliere il lascito di Lévi-Strauss, in effetti, Descola si ritrova in mano un’opera certo marcata in origine da un dualismo profondo, che vede la struttura e il mondo contrapporsi in maniera frontale, segnando la giurisdizione di due regni radicalmente eterogenei. Tale opera, tuttavia, è anche popolata di trickster, figure mediane che mentre sembrano convocate in quanto punto – arbitrario – di contatto tra i due piani, sono pronte a tradire il proprio ruolo impiegatizio, mostrandosi invece – se interpellati con la giusta malizia – essi stessi artefici della sintesi, geni della significazione. Lo sciamano, per esempio: apparentemente rentier di un privilegio strutturale nel quale risiederebbe il segreto – simbolico – dell’efficacia delle sue pratiche, e in realtà depositario di tecniche e saperi che tale ordine concorrono a fondare e manutenere, «cristo magico» (De Martino 1948) di mondi il cui stare assieme non è garantito dall’arbitrarietà di un segno linguistico che sul piano orizzontale della differenza trova la propria consistenza necessariamente logica, bensì dal lavoro materiale e speculativo che incessantemente compone forma e vita; oppure il mana polinesiano, cui Lévi-Strauss parrebbe attribuire il ruolo di architrave del sistema simbolico – «semplice forma» dal «valore simbolico zero» (Lévi-Strauss 1965, LII) –, ma che a un esame più attento si rivela traccia di un gesto originario il quale, aprendo il campo del simbolico, può solo sopravvivere come cicatrice sulla sua superficie liscia (cfr. Leoni 2019).

In quegli anfratti, l’opera di Lévi-Strauss ospita già una venatura che lo strutturalismo trascende e reimpagina, schiudendo linee di fuga «selvagge» capaci, a volerle seguire, di aprire il sistema e mostrare la struttura nella sua consistenza di gesto e di evento. Non è tuttavia questo, bisogna convenire, il versante dell’opera levistraussiana che Descola percorre e decide di proseguire; bensì quello più saldo e rassicurante del paradigma. Ma come dimostra l’importante libro di Nastassja Martin (2016), che di Descola è stata allieva, messo alla prova dell’etnografia, l’impianto di Oltre natura e cultura rende necessarie ibridazioni che finiscono per snaturare la linearità del progetto che esso propone. Che si tratti dello sguardo latouriano che Martin assume come controcanto all’impostazione del maestro, o quelli resi possibile dai lavori di Donna Haraway (2003), Anna Tsing (2021), o Isabelle Stengers (2018), che in maniera simile potrebbero svolgere un ruolo analogo, le voci della cosiddetta “svolta ontologica” trovano nel testo di Descola l’opportunità per un dialogo capace di esplicitare sino in fondo la radicalità del sommovimento politico-teoretico che interessa l’antropologia da ormai trent’anni.

Alla luce di quanto detto, diviene lecito domandarsi quanto il volume riesca, a conti fatti, negli intenti da cui prende le mosse; in quale misura cioè si mostri capace di dotare l’antropologia della concettualità nuova che le aveva promesso, in grado di addomesticare le terre selvagge che si schiudono varcata la linea che distingue e istituisce gli ambiti speculari di natura e cultura. Come notato anche dalla curatrice nella sua densa postfazione, tuttavia, si tratta di bilanci che sarebbe probabilmente prematuro fare ora, se è vero che nel corso di quest’anno è attesa la pubblicazione del libro dedicato al tema della figurazione cui Descola ha consacrato i suoi sforzi negli oltre quindici anni trascorsi dalla pubblicazione originale di Par-delà. E in ogni caso, considerazioni di una tale portata non possono spettare a questo scritto, che aveva la ben più modesta ambizione di additare il percorso teoretico imbastito da Descola e dettagliare la frizione che esso provoca nel contesto del dibattito antropologico contemporaneo.

È con un auspicio, allora, che conviene chiudere queste note fugaci. Nell’inaugurare un capitolo italiano nella Wirkungsgeschichte del volume, e in attesa dell’uscita del nuovo libro, questa traduzione offre l’occasione perché, anche nel nostro paese, l’antropologia muova passi decisivi verso quel ruolo di primo piano che altrove essa è riconosciuta occupare nelle discussioni sull’ecologia politica. La questione ecologica e il relativo dibattito, in Italia, s’intrecciano infatti alle traversie di un mondo culturale nel quale all’antropologia ancora tocca in sorte una posizione largamente subalterna. Se il testo – accompagnato dalle voci che già vivaci hanno cominciato ad accoglierlo – saprà propiziare movimenti in tale direzione, un passo oltre la linea di natura e cultura sarà effettivamente stato intrapreso.

di Nicola Manghi

.

.