-

Trisha Brown risponde in un’intervista: «La relazione sempre aperta tra regole ed espressione, stasi e dinamismo, vincolo e libertà. È un rovesciamento in cui il live precede e determina la coreografia».

-

Il danzatore performer nell’epoca contemporanea

Filosofia e danza / Febbraio 2023...Da loro impara il saggio Allora lo zoppo salterà come un cervo

che deve a questo mondo aver paura (Isaia, 35:6)

del tumulto e del moto;

d'un ombra che passa ebbro, poi per sempre

sconta l'uomo il castigo

d'aver voluto muoversi

(Charles Baudelaire, I Gufi)

Dovevano disporre di una tavolozza di colori, di gesti e di emozioni ancora in costruzione, i primi membri della comunità che corsero a imprimere la sensazione di un salto. E poi, era stata una prima volta o già la ripetizione di una ripetizione di quel gesto che li portò a trascriverlo sulla parete? Forse il bisogno (psico) fisico di addomesticarlo guardandolo in faccia, di rilasciare quell'energia furente che dava l'uscita per la caccia? Il tentativo di fermare quel momento, l'attimo in cui la corsa diventava uno slancio, una sospensione, un salto, e trasferirlo poi da un corpo a una superficie. Ma che sensazione provarono in quel momento? Il cuore doveva battere all'impazzata, il respiro pulsante, i muscoli eccitati nell'atto di sentire il proprio corpo che “imparava” le distanze infilandosi tra altri corpi animali, lungo corridoi di tronchi d'albero, gettandolo poi in una rincorsa dentro spazi aperti. Forse era a quel punto che arrivava il salto. Un momento privilegiato di sospensione, che staccava per un attimo i piedi da terra. Ci sono voluti millenni e vari cambi di tecnologie, fino alla poetica cronofotografia di Étienne-Jules Marey (non a caso fisiologo e cardiologo, prima di tutto), e Eadweard Muybridge, per raccontare fino in fondo quale meravigliosa complessità esista dentro quel movimento. Ma ciò che mi interessa di più è immaginare cosa provarono in quel momento quei primi saltatori/cacciatori: era già un esercizio estetico? Un intermezzo tra un passo e l'altro, in cui la testa percepì l'ebbrezza di sentirsi ancora più in alto, le gambe il desiderio di distendersi ancor di più per raggiungere un punto lontano, mentre il soggetto stesso si osservava agendo?

La danza classica riuscirà a tradurre quel momento, millenni dopo, in uno dei suoi passi più sublimi, il grand jeté. Puro slancio nello spazio, privo ormai di ogni azione di caccia se non il mantenere la forza e la grazia del corpo del danzatore/danzatrice in aria per attraversarlo.

C'è un momento magico dentro ogni salto che facciamo. I bambini lo sanno bene, così come i danzatori, gli atleti, le persone felici. Ognuno prepara quel momento a modo suo. Perché quando siamo felici viene quasi spontaneo saltellare, lanciare il proprio corpo in aria, godersi quel momento di sospensione che assomiglia alla traccia che rilascia una stella cometa. Coda di cometa, così la chiamava Husserl: continuo presente che si porta dietro una coda di cometa di ritenzioni che gli aderiscono strettamente. Come un vestito.

Quando siamo rimasti chiusi nelle nostre case durante i mesi più complessi del Covid, nel 2020, è avvenuto qualcosa di inaspettato. Danzatori, performer, filosofi si sono collegati on line per condividere le proprie pratiche. Si trattava di allenare una resistenza. Di re-imparare a vivere il nostro quotidiano all'interno di quelle che erano le nostre abitudini più prossime, ovvero le mura di casa nostra. Per alcuni, erano mura quasi sconosciute, per altri mura soffocanti. E così ci siamo collegati, in tanti, tra luoghi e mondi vicini e lontani.

Durante una pratica online di Dance Well, progetto di danza che coinvolge anche persone con il Parkinson, ho chiesto a tutti i partecipanti di saltare. Di fare o immaginare un salto. Quasi tutti ci trovavamo davanti a una finestra. O davanti a un muro. Attorniati da una piantina. Era una richiesta che avevamo fatto insieme a Gaia Giovine, un'ape operaia della filosofia, come ama definirsi, Elena Cavallo e Lucia Guarino, danzatrici.

Ha preso così forma questa restituzione, letta dalla voce di Stefania Ressico.

Per raccontare quali siano i tratti del pittore della vita contemporanea, Charles Baudelaire evoca una figura singolare, che si firma solo con le iniziali, C.G. Ciò che interessa al signor G, è la pura osservazione di quel che gli accade intorno. Il modo di muoversi delle persone, i loro tratti, abitudini, quei piccoli cambiamenti che intercorrono tra uno spazio e l'altro, tra un luogo e l'altro. (Nel linguaggio della danza è ciò che ha a che fare con la coreografia: ovvero, un certo modo di muoversi nello spazio e nel tempo).

Per questo, per definirlo, Baudelaire usa la parola cosmopolita, uomo di mondo, anziché artista. Perché tutto il mondo gli appartiene, lo incuriosisce. Ma ha bisogno di un'altra immagine ancora, e questa gli viene dal celebre racconto di E. A. Poe, L'uomo della folla.

E' la storia di una convalescenza. Dietro il vetro di un caffè, troviamo un convalescente che, riprendendo le proprie energie, osserva curioso e avido di vita il muoversi della folla. Tutto attira la sua attenzione, ed è come se si accorgesse per la prima volta di ogni dettaglio. A tal punto che, a un certo punto, si getta fuori dal caffè per inseguire uno sconosciuto. All'interno di questo profilo che Baudelaire va disegnando compaiono parole prettamente fisiologiche e poetiche: la convalescenza è come un ritorno all'infanzia. Il convalescente possiede in sommo grado, come il bambino, la facoltà di interessarsi alle cose. Vede tutto in forma di novità. Di più. Ciò che lo rende così contemporaneo è quella scossa nervosa, più o meno intensa, che si ripercuote sin nel cervelletto. Possiede una sorta di infanzia ritrovata per un atto di volontà. Con quell'occhio fisso e animalmente estatico dei bambini di fronte al nuovo.

Per definirlo ancor di più Baudelaire azzarda altre due parole. E' dunque un dandy? Non proprio. Un filosofo? Forse, se riesce a fare i conti con l'istinto metafisico della categoria. E' certamente un flâneur, ma non lo dice. Quasi due secoli dopo, potremmo aggiungere anche un'altra possibilità. E' forse un danzatore? Un performer? Un coreografo?

Così come potremmo aggiungere altre parole e sensazioni, “digerite” dai Situazionisti dal 1957: psicogeografia, spirito di scoperta, disorientamento dei riflessi abituali. Cartografia rinnovata. Détournement. Deriva.

Quando il sociologo Chombart d Lauwe nel suo studio su: Paris et l'agglomération parisienne, metteva in luce la quasi immutabilità del percorso quotidiano di un cittadino medio, a cominciare dalla vita di uno studente, il cui percorso si riduceva a un triangolo di dimensioni ridotte, senza fughe, i cui tre vertici erano: l'Ecole des Sciences Politiques, il domicilio della ragazza e quello del suo professore di pianoforte, non dava drammaticamente ragione a Baudelaire, ai Situazionisti, circa il bisogno di rinnovare i sensi? Di re-interrogarli dentro le loro abitudini quotidiane?

Forse non tutti sanno che è proprio quello che da decenni la danza e la performance stanno provando a fare.

Immaginate di prendere 8 danzatori, diceva il grande coreografo Merce Cunningham, per spiegare che cosa era la complessità che la danza moderna stava portando dentro il Novecento. Dunque, prendete 8 danzatori e incominciate a creare una situazione in cui ciascuno si comporta come un solista. Immediatamente, rispetto al tradizionale corpo di ballo che si muove insieme, vi accorgerete che state già creando un tipo diverso di complessità. Ora, ritornate per un attimo al tradizionale corpo di ballo con 16 danzatori che si muovono insieme e simmetricamente a destra e a sinistra della scena. E vi accorgerete con che facilità e letizia il vostro sguardo li seguirà da un lato all'altro. Ora, provate a introdurre una piccola modifica: una serie di 8 danzatori andrà a destra e un'altra serie di 8 a sinistra; ciascuno dei due gruppi inizierà poi a eseguire dei movimenti diversi dall'altro gruppo. Vedete che la situazione incomincia a farsi più imprevedibile. Aggiungiamo un'ulteriore complessità. Degli 8 danzatori a destra, 4 inizieranno a fare certi movimenti, e i rimanenti 4 altri. E così di seguito anche sul lato destro. Potete intuire fin dove ci si può spingere: ognuno dei 16 danzatori inizia a sviluppare una propria serie di movimenti. State entrando in un grado di complessità differente. Ma, sopratutto, sottolinea, state aprendo il campo a una gamma di possibilità tutte da esplorare. Non finisce qui, insiste Cunningham. Perché il meraviglioso balletto classico ragiona in termini di prospettiva di scena, orientata frontalmente davanti allo spettatore. Cosa succede, invece, domanda Cunningham, se ogni punto dello spazio diventa egualmente interessante? Che si rompe quel codice secondo cui il centro, la piazza potremmo dire in termini architettonici, ma anche politici e sociali, è il punto più importante. Pensiamoci bene, a che cosa tutto ciò comporta: ancora adesso, dopo un'elezione politica, all'interno dello sviluppo economico di una città, osserviamo il centro e la periferia. Ma cosa succede se tutti i punti, se tutte le parti diventano egualmente importanti da esplorare? Benvenuti dentro la grande complessità con cui si interfaccia la danza contemporanea.

Guardavamo fuori dalla finestra per cercare continuamente idee. Osservavamo le persone muoversi, camminare. Chi sono questi flâneurs, che parlano ancora così nel 1960? Un gruppo di coreografi, artisti visuali, danzatori, compositori, filmakers, riunitisi negli spazi della Judson Memorial Church, una congregazione Protestante presente a New York nel Greenwich Village, per una serie di workshops in cui indagano cosa sia la danza. E lo fanno a partire dai movimenti della vita di tutti i giorni: camminare, cadere, correre, alzarsi, rotolare, saltare. Eseguire delle piccole sequenze. Giocare. Sembrano i requisiti immaginati da Baudelaire per il pittore della vita contemporanea. Molti dei loro nomi costituiscono la storia della danza fino ai giorni nostri: Trisha Brown, John Cage, Lucinda Childs (leone d'oro a Venezia nel 2017), Merce Cunningham, Simone Forti, Steve Paxton (leone d'oro alla carriera a Venezia nel 2014), Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg.

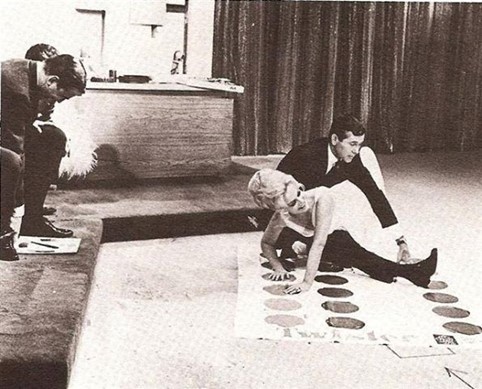

Passando davanti a una scuola elementare, per esempio la Tommaseo di piazza Cavour a Torino, può capitare di imbattersi in un pavimento disegnato dagli stessi bambini, in cui compare una sorta di scacchiera composta da palline allineate dello stesso colore disposte su 4 file: ogni fila ha un colore, giallo, verde, rosso, blu. Ogni fila è composta di 6 palline allineate dello stesso colore. Si tratta di un gioco in cui le regole sono dettate da una voce che “comanda” degli atteggiamenti: appoggia la mano destra su tale pallina, quella sinistra su un'altra, il piede destro su quella di quel colore. E così via. Dentro la scacchiera ci stanno almeno due persone che eseguono i comandi. Gradualmente i loro corpi si trovano a esplorare le posizioni più contorte e impossibili. E, allo stesso tempo, a trovarsi attorcigliati, intrecciati tra di loro.

Il gioco si chiama Twister ed è stato inventato e brevettato nel 1966 negli Stati Uniti, all'interno di uno di quei tanti cosiddetti brainstorming aziendali che da una cosa ne generano un'altra. Reyn Guyer, stava infatti cercando un'idea per promuovere una scatola di lucido da scarpe quando ebbe un'altra idea: un nuovo gioco di gruppo, da giocarsi non sul tavolo ma direttamente sul pavimento. Una sorta di scacchiera in cui le pedine sono i corpi stessi delle persone. Da quel che ne sapeva, non esisteva alcun gioco brevettato in cui i corpi delle persone agissero direttamente da pedine.

Ne fece dunque il prototipo e lo sperimentò con i suoi collaboratori. Ma, mancando di esperienza in quel settore, fece chiamare due esperti del settore: Charles Foley e l'artista Neil Rabens. Rabens propose di aggiungere nelle regole del gioco il fatto di appoggiare anche le mani, e non solo i piedi; mentre Foley propose di inserire 6 cerchi dello stesso colore per ogni fila distribuite su 4 file, in modo che gradualmente i giocatori finissero intrecciati tra loro per muoversi. Il gioco all'inizio prese il nome di Pretzel. Alcuni membri dello staff avevano però dei dubbi: il gioco, su degli adulti, poteva risultare un po' troppo compromettente, specialmente se a giocare erano un uomo e una donna, che si sarebbero trovati attorcigliati tra di loro. E, nel caso la donna avesse una gonna, addirittura con l'uomo che rischiava di finire sotto la sua gonna! Ma vinse la fiducia nell'idea e fu messa in produzione. Ma con un altro nome, Twister. E una frase che lo promuoveva: The Game That Ties You Up in Knots. Il gioco che ti intreccia in nodi.

I timori espressi da alcuni sembrarono all'inizio dargli ragione. I rivenditori, infatti, mostravano un certo imbarazzo nel promuovere, sopratutto sotto le Festività, un gioco che creava una forte promiscuità tra i corpi. E così si valutò l'ipotesi di toglierlo dal mercato.

Ma, prima di farlo, tentarono l'ultima chance. La possibilità di presentare il gioco all'interno della celebre trasmissione americana della NBC's“Tonight Show. La puntata andò in onda il 3 maggio del 1966 e il conduttore Johhny Carson si trovò a giocare a Twister con l'attrice Eva Gabor, famosissima all'epoca.

Il risultato fu un'esplosione di gioia e sensualità, i loro corpi si trovarono intrecciati e in posizioni atipiche esattamente come prevedevano le “regole” del gioco. Che, in realtà, non facevano altro che stimolare delle posizioni e posture diverse dall'ordinario. Facile prevedere il seguito. Da quel giorno la richiesta di Twister invase tutti i negozi.

Se osserviamo il tutto con decenni di distanza, ci accorgiamo subito di un fatto. Che ancora una volta hanno vinto i bambini. Il gioco è presente, per loro, davanti alle scuole, negli spazi adepti al gioco dei parchi. Talvolta è addirittura improvvisato. Come un piccolo détournement. Ma mai, vediamo un adulto giocarvi. Troppo scomode e diverse dall'abituale sono le posizioni da esplorare. Quel finire sotto, strisciare, aggrapparsi, provare ad articolare le gambe e le braccia su 4 direzioni diverse, come farebbero certi personaggi di Beckett, è troppo insensato, troppo buffo.

Nei parchi, negli spazi aperti, che sono il grande teatro della vita contemporanea, gli adulti sono quasi sempre seri e misurano tutto: la corsa, i passi percorsi, saltano solo per allenare i muscoli delle loro gambe, salgono e scendono da una panchina ripetendo il copione di un esercizio da fare. La coda della cometa è scomparsa. Ha vinto il ticchettio impeccabile della lancetta dell'orologio. La misurazione. Non esiste gioco, esplorazione, camminate inusuali, cadute, girare su se stessi. E se gli si dicesse che anche questi sono gli ingredienti di una pratica di danza con cui si costruisce una ricerca, una coreografia, forse sarebbe l'unico momento in cui li vedremmo sorridere.

Traducendo il De Rerum Natura di Lucrezio, il poeta Milo De Angelis osservava come uno scrittore, e un poeta in particolare, non scrive ciò che sa, ma comincia a saperlo scrivendo. E lo stesso avviene con una traduzione. Non traduciamo ciò che sappiamo, ma cominciamo a saperlo traducendo.

Quale è la legge “segreta” che sta dietro le nostre abitudini, comportamenti, azioni? E' all'interno di questi spazi, di queste griglie “invisibili” che si sono rifatte le pratiche di danza spuntate in mille modi dal nostro presente per interrogare quel che il corpo fa ogni giorno: ovvero, mettersi in movimento, anche quando sta fermo, come milioni di persone fanno quotidianamente nelle ore lavorative. Che coreografia sta abitando il nostro presente? Ce lo chiedeva già la grande Trisha Brown decenni fa. Ecco il tipo di domanda che proveremo continuamente a porci. Lanciando quasi una sfida e uno stimolo. Un'ulteriore domanda, in realtà. E se dentro quell'albero di genealogie così necessarie per interrogare il nostro presente che filosofi come Giovanni Leghissa ci propongono, fosse necessario provare a rispondere ogni volta attraverso una pratica? Attraverso l'esplorazione di una coreografia, che altro non è se non il rapporto che avviene tra i corpi all'interno dello spazio e del tempo che abitano?

I piedi, i nostri piedi, tornano così a cercare. Prima erano punte, sublime spazio metafisico di distanza tra cielo e terra. Finché, riaffondando dentro il selciato, hanno accettato anche il dialogo con l'orizzontalità, con le cadute, i rotolamenti. Da li, stanno re-imparando a saltare. Al danzatore, al flaneur, al filosofo, al poeta, ai botanici, agli scienziati, agli agricoltori è richiesto questo aspetto mutante di peso, di pressione, di tocco. Questo esercizio di spazio che, tra le persone, prende la forma di una comunità. Tra alberi e piante, e noi, la forma di un nuovo tempo, nuovo perché così antico, un tempo vegetale.

In questo la danza, il movimento tornano ad essere un esercizio filosofico che parte da dove tutto era cominciato: da una domanda.

Ed è quello che proverò a fare, insieme a Gaia Giovine, nelle prossime puntate.

di Emanuele Enria

-

Ne Il suono e l’immagine Ramaglia si propone di analizzare in modo esauriente il rapporto tra immagine e suono nel film sonoro narrativo, ponendo particolare attenzione al contributo di questa seconda componente nei confronti della prima e seguendone l’evoluzione per arrivare fino alle sperimentazioni moderne e contemporanee.

Il sottotitolo espone già chiaramente ciò che si intende per suono in ambito cinematografico: gli elementi che compongono la colonna sonora di un film, infatti, non sono solo la musica e la voce, ma anche e con altrettanta importanza il rumore e l'assenza di suono, vale a dire il silenzio. È a partire da questa suddivisione che il testo di Ramaglia si sviluppa, in modo conciso, ben strutturato e tramite l'analisi di numerose sequenze filmiche.

I primi due capitoli illustrano i diversi approcci che si possono avere nell'analisi audiovisiva: quello diegetico (dal greco diéghesis, racconto), relativo all'insieme di suoni che appartengono all'universo narrativo del film; quello sincronico e quello diacronico, che analizzano il rapporto tra suono ed immagine rispettivamente all'interno di una singola sequenza o dell'intero film.

Se nei film muti l'aspetto visivo aveva sempre prevalso su quello uditivo (che consisteva, al massimo, nell'accompagnamento musicale dal vivo di quello che poi diventerà il “golfo mistico invisibile” (p. 9)), con l'avvento del sonoro le dinamiche variano notevolmente e si sviluppano tra le due componenti diversi tipi di legame: il parallelismo, più convenzionale, spontaneo ed affine all'anima umana; il contrappunto, che «suggerisce elementi di senso» (p. 31) nuovi rispetto all'immagine; l'indifferenza, in cui immagine e suono si sviluppano in modo indipendente.

I primi due stili usano principalmente i suoni over, extradiegetici, generando empatia nello spettatore, mentre il terzo tende ad usare i suoni diegetici in ed off, a seconda che la sorgente sonora sia o meno individuata, provocando nello spettatore un “effetto anempatico”, a cui è dedicato l'intero terzo capitolo. Esso sta alla base dell'idea di “rumore”: la maggiore ambizione del cinema è ed è sempre stata quella dell'illusione di realtà, di far sembrare vero ciò che si vede sullo schermo; per realizzare ciò, soprattutto nelle sequenze in cui i suoni non sono unicamente extradiegetici, il cinema ha bisogno di poter ricreare la realtà così come la si vive nel concreto, a partire dal costante sottofondo sonoro che sempre la caratterizza. Una realtà aleatoria e polifonica che, passando spesso inosservata perfino a chi la vive, è molto difficile da riprodurre fedelmente.

L'importanza di questo capitolo centrale deriva dal fatto che solo in questo terzo caso il suono è in grado di rendersi autonomo dall'immagine, di esprimersi nella sua natura e comunicare anch'esso qualcosa, senza però distaccarsi mai del tutto dalla componente visiva: le due dimensioni, secondo una felice definizione deleuziana, sono “eautonome”, indipendenti ma necessariamente sempre legate. Tale caratteristica non intacca, ma, anzi, rafforza la natura audiovisiva dell'immagine, permettendo al cinema moderno di sperimentare ulteriormente anche sulla dimensione sonora. È il caso della “poliarmonia anempatica” quotidiana (p. 52-53) presente nel capolavoro hitchcockiano Rear Window (1952), o ancora della confusione sonora in La femme du Gange (1973) di Marguerite Duras o, infine, del rapporto simboleggiato dalle coppie aria/suono e terra/immagine in Moses und Aron (1975) di Straub e Huillet, entrambi citati da Deleuze ne L’immagine-tempo.

Il quarto capitolo è invece incentrato su film e sequenze che dedicano particolare attenzione alla componente musicale dell'audiovisivo, sviluppata in forma narrativa oppure in grado di dare spazio ad un genere di protagonismo musicale non-narrativo che Ramaglia definisce “ludico”, in riferimento al concetto di gioco già presente in Gadamer (p. 68).

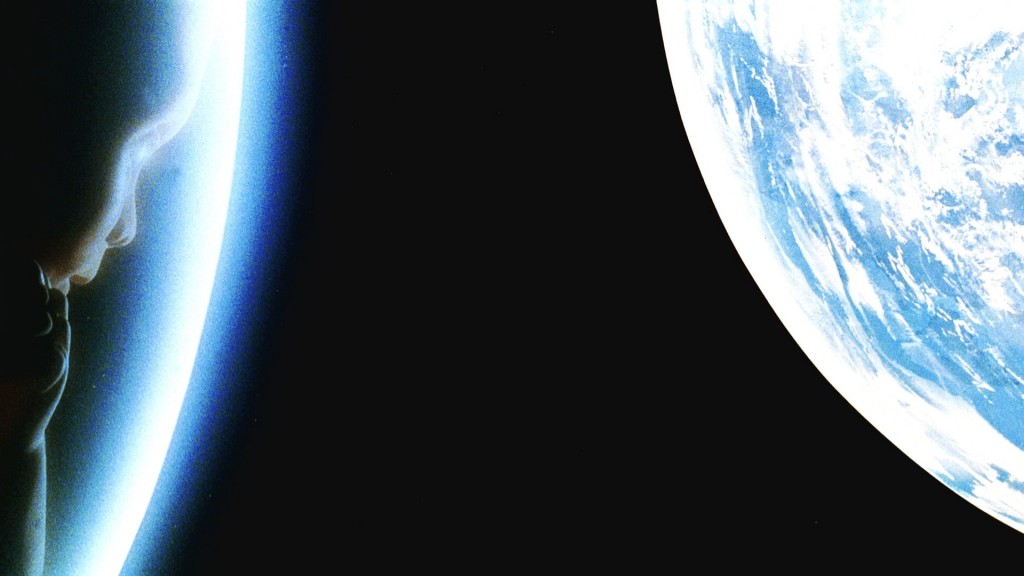

Quello del gioco è un tema direttamente collegato alle idee di movimento e danza, nonché al modo d'essere dell'auto-rappresentazione; ed è proprio in questi termini che va inteso il gioco musicale nel cinema, inseribile come ritardo ludico del racconto, come sospensione ludica nel corso del film o, infine, come conclusione ludica (si pensi rispettivamente all'ouverture di Apocalypse Now (1979) di Coppola, alle particolari sospensioni di 2001: A space Odyssey (1968) di Kubrick, e al finale di 8½ (1963) di Fellini, film adeguatamente analizzati nel corso del capitolo).

Nel quinto ed ultimo capitolo l’analisi verte sul silenzio, posto alla fine del testo non perché meno importante delle altre componenti del sonoro cinematografico, ma perché meno immediato da comprendere; di silenzio al cinema, infatti, si può iniziare a parlare solo con l'avvento del sonoro, come sua consapevole “negazione”.

Analogamente a ciò che accade con l'elemento sonoro, il silenzio può mimetizzarsi con la realtà cinematografica quando è giustificato dagli eventi e non sommerge totalmente la dimensione sonora (diegetico/relativo), oppure può invadere arbitrariamente l'intera gamma sonora della sequenza, che diventa così irrealistica (extradiegetico/assoluto). Nel primo caso sono i suoni in/off ad essere sospesi, pur lasciando spazio ad altri meno significativi, mentre nel secondo caso il silenzio è generato dall'improvvisa assenza del suono over del golfo mistico invisibile.

Caso estremo ed eccezionale su cui si chiude l'intero testo è, infine, quello del “silenzio diegetico assoluto” di 2001 odissea nello spazio di Kubrick, già citato in precedenza per le numerose sospensioni ludiche. Tale definizione apparentemente aporetica sta ad indicare un silenzio totale che però, allo stesso tempo, è anche giustificato dalla narrazione in cui ben si mimetizza: è il silenzio dello spazio, anempatico e raggelante, soprattutto nel momento in cui viene legato alla morte con la maestria di Kubrick, regista che «rimane uno dei più profondi indagatori delle possibilità del linguaggio audiovisivo» (p. 107).

Nell'analizzare lo sviluppo del sonoro in rapporto all'immagine, Deleuze sottolinea più volte come esso si renda sempre più indipendente dal monopolio del visivo, per cercare non solo di comunicare qualcosa in modo autonomo ma, anche e soprattutto, per riuscire a far vedere nell'immagine cui viene associato qualcosa che altrimenti non si sarebbe potuto vedere. L'atto udito, in altre parole, vede, «è visto, come se si tracciasse un percorso nell'immagine visiva»; scava lo spazio visivo e vi si inserisce, riempiendolo e arricchendolo. Non è un caso se anche Chion, e con lui Deleuze ne L'immagine-tempo, riporti tra gli esempi di “voci che vedono” quella del computer di 2001: A space Odyssey, confermando così l'importante rilevanza assegnata da Ramaglia alle componenti sonore del film.

Dalle analisi dell’autore e dalle riflessioni di Deleuze non si può che concludere, d'accordo con entrambi, che il suono è in grado di creare nell'immagine una dimensione nuova, diventandone così componente imprescindibile e permettendo al cinema di esplorare orizzonti di regia e montaggio innovativi. In questo modo il cinema può abbandonare progressivamente i retaggi di un ingenuo realismo, ancora imperniato sui “legami senso-motori”, per concentrarsi maggiormente sull'astratto dell'ottico-visivo, sui décadrages, sugli interstizi tra le inquadrature, sui falsi raccordi.

La musica rende l'immagine cinematografica interamente ed immediatamente leggibile, «un po' come una partitura», afferma Deleuze: l'immagine vede l'indicibile e il suono dice l'invisibile, in un'eautonomia che ha già raggiunto elevatissimi livelli di comunicazione e sperimentazione audiovisiva (si vedano, oltre ai già citati, anche Godard, Ozu, Rossellini, Resnais), nonostante questo resti un campo dalle risorse ampie, forse inesauribili.

Oltre che sperimentare ed analizzare, infine, del cinema bisogna fruire: «Perché il suono chiede di essere ascoltato. Mentre le immagini scorrono veloci davanti ai nostri occhi. Nel buio di una sala» (p. 108), conclude Ramaglia.

di Maria Adorno