-

-

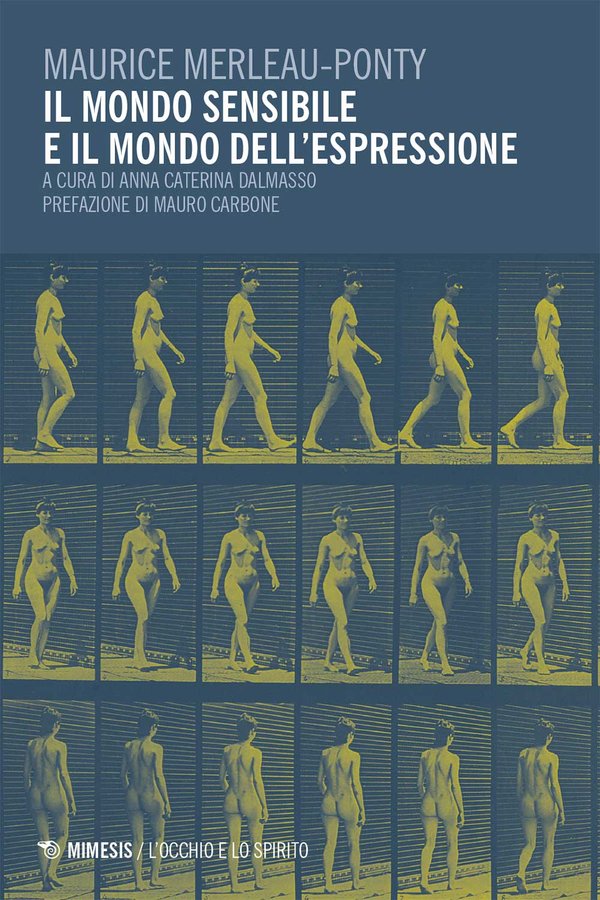

Bernard Stiegler e la miseria simbolica

Recensioni / Aprile 2022Non c’è evoluzione tecnologica senza che, nel più profondo, avvenga una mutazione del capitalismo

G. Deleuze, Proscritto alle società di controlloPer cogliere il senso complessivo del denso lavoro di Bernard Stiegler, La miseria simbolica. L’epoca iperindustriale 1 (Meltemi, 2021) iniziamo con l’interrogare i termini che compongono il titolo dell’opera. In cosa consiste per l’autore “la miseria simbolica” che caratterizza le nostre società in quella che egli definisce l’“epoca iperindustriale?”

«La nostra epoca – scrive Stiegler – si caratterizza come presa di controllo del simbolico da parte della tecnologia industriale, laddove l’estetica è diventata al contempo l’arma e il teatro della guerra economica» (p. 25). L’effetto di un tale conflitto sugli individui è la miseria simbolica, vale a dire «la perdita di individuazione derivante a sua volta dalla perdita di partecipazione alla produzione di simboli, designanti, questi, tanto i frutti della vita intellettiva (concetti, idee, teoremi, saperi) che quelli della vita sensibile (arti, saper-fare, costumi)» (p. 38).

Come l’autore annuncia nella Prefazione, il testo va considerato come un commento al Proscritto sulle società di controllo (in Pourparler, Quodlibet, 2019) di Gilles Deleuze. In quelle poche pagine, com’è ben noto, Deleuze sostiene che le “società disciplinari” analizzate da Michel Foucault, con l’organizzazione dei grandi ambienti di internamento (famiglia, scuola, fabbrica, ospedale, carcere) che caratterizza la loro logica, e storicamente collocabili tra il XVIII e l’inizio del XX sec., siano ormai state sostituite dalle società di controllo, la cui peculiarità consiste nell’estensione, nell’intensificazione e nella complessificazione della logica dei processi distintivi della rivoluzione industriale applicati anche alla sfera simbolica del desiderio. Nell’attuale forma di capitalismo, che Stiegler definisce con Jeremy Rifkin «culturale» (p. 83), la dimensione estetica – qui intesa in senso ampio come dimensione del sentire in generale, e nella quale soltanto è possibile costituire un “io” e un “noi” a partire da un pathos comune – viene sistematicamente presa nelle maglie del calcolo, il cui dominio, anche grazie al recente processo di digitalizzazione, si è esteso ormai ben al di là della sfera della produzione, «nella integralità dei dispositivi caratteristici di ciò che Simondon chiama l’individuazione psichica e collettiva» (p. 82).

Nell’epoca iperindustriale la legge del capitale non è più la produzione, ma «il marketing in quanto controllo dei tempi di coscienza e dei corpi attraverso la macchinazione della vita quotidiana» (p. 83), così come il luogo paradigmatico non è più la fabbrica, ma l’impresa. L’iperindustrializzazione – è questa la tesi di Stiegler – ha dunque un riscontro paradossale: da un lato fa apparire una nuova immagine dell’individuo, il consumatore, dall’altro la generalizzazione del calcolo impedisce, o quantomeno ostacola fortemente, il processo di individuazione stesso che, solo, rende l’individuo possibile.

Del saggio deleuziano, Stiegler non condivide soltanto l’analisi insieme storica e logica relativa all’insediamento progressivo di un nuovo regime di dominazione, quello, cioè, caratteristico delle società di controllo, e che comporta una notevole perdita di individuazione, vale a dire la miseria simbolica, ma fa pienamente suo, se così possiamo esprimerci, anche lo spirito politico battagliero, che anima quelle pagine e che ben si esprime in queste parole, che lo stesso Stiegler cita: «Non è il caso né di avere paura né di sperare, bisogna cercare nuove armi» (Deleuze, 2019, p. 235). Come ben specifica Rosella Corda nell’Introduzione, il lavoro di Stiegler non si limita infatti «alla costatazione sterile o alla rassegnazione diagnostica», ma si pone l’obiettivo di trovare, «proprio in questo disperare, mancare di speranza, un po’ di possibile» (Stiegler, 2021, p. 9)

La questione delle armi, come esplicitamente afferma l’autore, è la «questione della tecnica in generale» – ovvero la questione cardine su cui ruota tutta l’opera di Stiegler fin dal suo primo lavoro La technique et le temps 1. La faute d’Épimethée, –, la quale è anche questione del politico, questione, cioè, «del destino di un noi» (Stiegler 2021, p. 38). La questione della tèchne, che, ricordiamolo, per Stiegler è un pharmakon, vale a dire insieme veleno e antidoto, si articola qui nell’ipotesi di un’organologia generale, la quale si pone l’obiettivo di indagare, dal punto di vista di una prospettiva antropologico-filosofica, la genesi del processo di ominazione. La domanda a cui l’organologia risponde è dunque una domanda sulla seconda natura dell’uomo, vale a dire sulla natura “originariamente” protesica, e cioè tecnica, dell’uomo. Un’adeguata interrogazione della secondarietà che contraddistingue l’umano rappresenta una condizione senza la quale non è possibile comprendere l’epoca attuale e la sua miseria simbolica, né risulta possibile – ed è questo ciò che più conta per Stiegler – indicare delle vie alternative a tale stato di miseria.

Il progetto di un’organologia generale prevede lo studio congiunto di quelle che Stiegler considera le «tre grandi organizzazioni che formano la potenza estetica dell’uomo: il suo corpo con la sua organizzazione fisiologica, i suoi organi artificiali (tecniche, oggetti, utensili, strumenti, opere d’arte) e le sue organizzazioni sociali che risultano dalla articolazione degli artefatti e dei corpi (pp. 31-32)». Il concetto chiave su cui l’autore costruisce tale progetto è il concetto di ritenzione terziaria, il quale, a differenza dei concetti di ritenzione primaria e di ritenzione secondaria con i quali Husserl indicava rispettivamente la dimensione della percezione e la dimensione dell’immaginazione, indica la dimensione artificiale della produzione da parte dell’uomo di oggetti di memoria esteriorizzata, come ad es. lo smartphone, i libri, gli edifici, le targhe commemorative, i film.

Nel terzo capitolo del libro “Allegoria del formicaio. La perdita di individuazione nell’epoca iperindustriale”, Stiegler ricostruisce per tappe storiche il processo di produzione delle ritenzioni terziarie, che egli chiama epifilogenesi. «L’ambiente epifilogenetico – scrive l’autore – come insieme delle ritenzioni terziarie costituisce il supporto dell’ambiente preindividuale permettendo l’individuazione del genere» (p. 89). Essendo l’epifilogensi il «deposito di memoria che è specifico di una forma di vita unica, quella del genere umano» (p. 66), ed essendo la natura dell’uomo già da sempre tecnica, la storia dell’epifilogenesi segna le tappe dell’individuazione dell’uomo, in particolare dell’uomo occidentale. Senza poter approfondire i vari passaggi che caratterizzano questa storia, che è anche la storia di una lotta per la definizione delle criteriologie dei dispositivi ritenzionali («processo di grammatizzazione», p. 90), ci preme mettere in luce il fatto che secondo Stiegler questo processo ha raggiunto un punto limite nell’epoca iperindustriale. Il processo di individuazione rischia cioè di annullarsi in favore di una «ipersincronizzazione» (p. 96) – ben resa dall’allegoria del formicaio – in cui la differenza tra “io” e “noi” collassa nel “si”, ovvero in quella condizione che Stiegler chiama anche di «mal-essere» (p. 98), tale per cui gli individui, non avendo più accesso alla produzione di simboli, perdono la loro singolarità e la correlata possibilità di proiettarsi in un “noi” e, dunque, in una dimensione politica. Privati di singolarità, gli individui cercano di singolarizzarsi mediante gli artefatti che il mercato mette loro a disposizione, il quale sfrutta la miseria propria del consumo stesso, e così facendo fanno esperienza del loro fallimento: «non si amano più e si rivelano sempre meno capaci di amare» (p. 99).

Concediamoci ora una considerazione generale sul senso dell’opera di un autore come Stiegler. Se ci soffermassimo soltanto sul lato diagnostico, sulla pars destruens del suo discorso correremmo il rischio di eludere l’aspetto più rilevante dello sforzo intellettuale – e non solo – dell’opera e della vita di Stiegler, il quale riguarda l’impegno con cui l’autore ha da sempre tentato di rispondere alla domanda: “che fare?”. Se infatti considerassimo solo l’aspetto analitico della sua opera, finiremmo per giudicare Stiegler, come pure è stato fatto soprattutto dopo la pubblicazione de La società automatica. 1. L’avvenire del lavoro (Meltemi, 2019), un autore catastrofista. Per quanto la situazione diagnosticata dall’autore sia effettivamente catastrofica, Stiegler, come si è detto, non cede nemmeno per un attimo al catastrofismo. È questo un punto battuto da tutti i curatori delle edizioni italiane recenti delle opere di Stiegler, sulla cui insistenza, potremmo dire, Meltemi ha costruito la cifra peculiare della sua operazione editoriale, che ha portato alla pubblicazione dei due volumi sulla miseria simbolica (Stiegler, 2021; La miseria simbolica. 2. La catastrofe del sentire) e a quello sulla società automatica (Stiegler, 2019) nella serie “Culture radicali” diretta da Gruppo Ippolita.

Come scrive Giuseppe Allegri in un articolo online su OPERAVIVA dal titolo Dentro, oltre e contro la società automatica, «il ricercare e l’agire di Stiegler si oppone radicalmente a qualsiasi visione apocalittica che altri rintracciano nel suo pensiero, del tutto inspiegabilmente e proprio leggendo il volume sulla Società automatica, mentre la postura del Nostro è anche e soprattutto quella progettuale e sperimentale, per la promozione e il sostegno di collettivi di ricerca che coinvolgano e che già coinvolgono ampi spezzoni di società, associazionismo di base e frammenti di classe dirigente, disposti ad accettare e orientare la trasformazione tecno-digitale e socio-economica nel senso di un ripensamento radicale delle categorie e delle pratiche sociali per maggiore autodeterminazione, dignità, felicità in favore dei molti» (https://operavivamagazine.org/dentro-oltre-e-contro-la-societa-automatica/). Lo stesso Allegri, autore della postfazione al testo qui recensito, e significativamente titolata Ricchezza delle pratiche inventive, fa un lungo elenco delle attività che hanno impegnato Stiegler dalla fine degli anni Novanta fino alla sua scomparsa nell’agosto del 2020, e che lo hanno coinvolto nella fondazione di «nuove istituzioni», quali, tra le molte altre, citiamo Ars Industrialis, «la cui “ragione sociale” è quella di un’associazione europea per una politica industriale delle tecnologie dello spirito», o «IRI – Institute pour la Recherche et l’Innovation presso il Centre Pompidou, all’interno del quale è riuscito a promuovere una rete di Digital Studies inaugurata nel 2012»,o che lo hanno visto collaborare al «progetto avviato nel maggio 2016 di Territoire Apprenant Contributif, che coinvolge i 9 comuni di Paris Nord/Seine-Saint-Denis» (pp. 160-161).

Specificamente per quel che riguarda La miseria simbolica 1. L’epoca iperindustriale, in tutte le pagine che compongono i quattro capitoli del libro, finanche nei punti in cui la disperazione emerge in maniera più forte, e, anzi, soprattutto lì, la domanda sul “che fare?” e la ricerca continua di quella che con una bella espressione Stiegler definisce l’«energia zoppicante della chance» (p. 124) non scompaiono mai dall’orizzonte. In particolare, si ha un riscontro evidente dell’insistenza con cui Stiegler si spende per “cercare nuove armi” nell’analisi dei due film On connaît la chanson di Alain Resnais e Tiresia di Bertrand Bonello, che egli conduce rispettivamente nel secondo (Come se ci mancassimo o di come trovare delle armi a partire da Parole parole parole… (On connaît la chanson) di Alain Resnais”) e nel quarto capitolo (“Tiresia e la guerra del tempo. A proposito di un film di Bertrand Bonello”) del testo.

Nel film di Resnais il nostro autore trova esemplarmente tracciata, nel modo in cui il regista compone e scompone cliché attraverso l’utilizzo della tecnica del sampling e più specificamente attraverso la ripetizione ventriloqua che i personaggi si trovano a fare dei ritornelli di alcune famosissime canzoni francesi, la via «per una nuova capacità di immaginare/sentire» (p. 15), che prenda le mosse proprio da quel processo che fa scomparire la differenza tra “io” e “noi” nel “si”, ma tentando di invertirne la direzione.

di Gian Marco Galasso

-

Ernesto De Martino: un’altra fine del mondo

Recensioni / Gennaio 2020“Qui dit crise te dit monde”

Paul Van Haver Quella proposta da Einaudi con la riedizione de La fine del mondo di Ernesto De Martino, è un’operazione editoriale coraggiosa e assolutamente singolare. Pubblicato inizialmente nel 1977, il volume ci consegna riflessioni che De Martino (1908-1965) fu costretto a interrompere da una morte prematura, e che andavano allora concentrandosi sul tema escatologico della fine del mondo, inteso tanto nella sua dimensione storico-culturale – le “apocalissi culturali” di cui fa menzione il sottotitolo – quanto nel suo angoscioso orizzonte individuale – proseguendo il tema, già lungamente indagato in precedenza dall’autore, della “crisi della presenza”. Più che un libro, quello edito già allora da Einaudi era un cantiere nel quale il lettore veniva invitato a intrufolarsi e rovistare, prezioso archivio a cielo aperto del confronto corpo a corpo tra De Martino e il tema angoscioso su cui egli era giunto a concentrare le proprie ricerche – corpo a corpo del quale Clara Gallini, sua allieva a Cagliari, si sarebbe sobbarcata il compito decennale di selezionare e raccogliere le carte sparse, dando alla luce nel 1977 la prima edizione del volume (riproposta poi nel 2002 corredata da una nuova introduzione). Oggi, la casa editrice torinese ci presenta, volta all’italiano, la traduzione francese del volume pubblicata nel 2016 dalle edizioni dell’EHESS. Sarebbe estremamente riduttivo, tuttavia, parlare di quella francese come di una mera traduzione del testo originale italiano – e a farlo si perderebbe di vista la menzionata unicità di questa nuova Fine del mondo. I curatori – Giordana Charuty, Daniel Fabre e Marcello Massenzio – ne hanno piuttosto disposto una riedizione, accompagnata passo a passo da una serie di seminari, che li ha visti reimmergersi nell’archivio demartiniano per ricomporre nuovamente questo libro impossibile, rivedendo il canone istituito dalla prima edizione, con l’obiettivo di farci tutti, così, “divenire suoi contemporanei” (Charuty 2019, 29).

Quella proposta da Einaudi con la riedizione de La fine del mondo di Ernesto De Martino, è un’operazione editoriale coraggiosa e assolutamente singolare. Pubblicato inizialmente nel 1977, il volume ci consegna riflessioni che De Martino (1908-1965) fu costretto a interrompere da una morte prematura, e che andavano allora concentrandosi sul tema escatologico della fine del mondo, inteso tanto nella sua dimensione storico-culturale – le “apocalissi culturali” di cui fa menzione il sottotitolo – quanto nel suo angoscioso orizzonte individuale – proseguendo il tema, già lungamente indagato in precedenza dall’autore, della “crisi della presenza”. Più che un libro, quello edito già allora da Einaudi era un cantiere nel quale il lettore veniva invitato a intrufolarsi e rovistare, prezioso archivio a cielo aperto del confronto corpo a corpo tra De Martino e il tema angoscioso su cui egli era giunto a concentrare le proprie ricerche – corpo a corpo del quale Clara Gallini, sua allieva a Cagliari, si sarebbe sobbarcata il compito decennale di selezionare e raccogliere le carte sparse, dando alla luce nel 1977 la prima edizione del volume (riproposta poi nel 2002 corredata da una nuova introduzione). Oggi, la casa editrice torinese ci presenta, volta all’italiano, la traduzione francese del volume pubblicata nel 2016 dalle edizioni dell’EHESS. Sarebbe estremamente riduttivo, tuttavia, parlare di quella francese come di una mera traduzione del testo originale italiano – e a farlo si perderebbe di vista la menzionata unicità di questa nuova Fine del mondo. I curatori – Giordana Charuty, Daniel Fabre e Marcello Massenzio – ne hanno piuttosto disposto una riedizione, accompagnata passo a passo da una serie di seminari, che li ha visti reimmergersi nell’archivio demartiniano per ricomporre nuovamente questo libro impossibile, rivedendo il canone istituito dalla prima edizione, con l’obiettivo di farci tutti, così, “divenire suoi contemporanei” (Charuty 2019, 29).Una consapevolezza ha accompagnato la cura de La fine del mondo sin dalla prima edizione: non sarebbe stato possibile ‘completare’ il progetto per cui De Martino aveva cominciato gli scavi, e portare a compimento le intenzioni dell’autore; si poteva solo presentarne gli appunti, invitando il lettore, per così dire, a navigarli. Ed è questa consapevolezza che si trova riproposta, e rivendicata, anche in questa nuova edizione, che fa tesoro della storia del volume e ne segna una nuova decisiva tappa. Il setaccio della traduzione, la lingua nuova a cui è stato proposto di ospitare l’intricato testo demartiniano, è colta quale occasione per rilavorare le struttura del volume, reinterrogando i criteri che avevano soprinteso alla prima selezione dei materiali, e rinnovando in tal modo l’attualità dell’opera. Non, come si diceva, al fine di chiudere il cantiere, presentarlo in forma finalmente definitiva, risolverne gli enigmi e le contraddizioni: quanto piuttosto per manifestarne nuovamente l’evento e proporci d’incontrarlo daccapo.

Gli scritti sparpagliati – appunti, note di lettura, piani di progetti futuri, che talvolta evolvono in paragrafi più consistenti di cui l’edizione curata da Gallini ci presentava le faticose riscritture successive – raccolti in questo volume trovano sistematicità nella radicalità del tema che li chiama a raduno: la fine del mondo. Mondo e crisi sono temi su cui De Martino aveva lavorato sin dagli anni Quaranta: dapprima su fonti etnologiche di seconda mano, nel Mondo magico (1948), nel quale la consistenza del mondo è indagata là dove essa è il prodotto del sortilegio; e poi etnograficamente, con la trilogia meridionalista (Morte e pianto rituale, del 1958; Sud e magia, del 1959; e La terra del rimorso, del 1961), per raccontare un mondo, al cuore del nostro – le “Indias de por acá” –, che recalcitrava ad arrendersi di fronte al progetto razionalizzante della modernità. A questo mondo, De Martino guardava non con la nostalgia di che innervava in quegli anni tanta antropologia, bensì con la ferma decisione di non sottrarsi al dramma – esistenziale e politico al tempo – di questo stentato finire. “Carmela balla. Venite” (De Martino 2013, 115) è il grido, impossibile da sopire, che aveva animato l’intrufolarsi di De Martino nei mondi agonizzanti, e che pur parevano resistere alla traiettoria lineare della modernizzazione, della magia del Mezzogiorno italiano; un grido che lo aveva investito dell’urgenza e della responsabilità del suo ruolo di ricercatore, e sulla scia del quale anche il progetto incompiuto de La fine del mondo è da comprendersi.

Questo progetto, cui sarebbe toccato agli eredi dell’etnologo napoletano dar forma, conduceva De Martino lontano da scene esotiche, vicine o lontane che fossero da un punto di vista strettamente geografico, per aprire invece una breccia al cuore della modernità occidentale stessa, al fine di mostrare come il dramma dell’apocalisse risieda anche lì. Esso vi risiede, anzi, in una condizione che, nel panorama etnologico scandagliato dall’autore, ha dell’eccezionale: credendo di assicurare il mondo, i moderni ne hanno invece, da un lato, moltiplicato le capacità distruttive (aprendo il campo, che da allora ha saputo solo ampliarsi, della “fine del mondo come gesto tecnico della mano” [De Martino 2002, 119]), mentre dall’altro deridevano – o alternativamente “tolleravano” (Stengers 2005) –, credendo di ‘spiegarli’, i molteplici dispositivi di cui le comunità umane non occidentali – e “nonmoderne” (Latour 1995) – si erano dotate per avervi a che fare. L’analisi conduceva De Martino a una conclusione: l’apocalisse dei moderni è apocalisse senza eschaton, priva di un orizzonte di reintegrazione possibile. Nelle parole dell’autore: “il momento dell'abbandonarsi senza compenso al vissuto del finire costituisce innegabilmente una disposizione elettiva della nostra epoca” (De Martino 2019, 355). Di fronte a questa constatazione, tuttavia, l’autore non cercava un posizionamento che della modernità tentasse di disfarsi. Anche i tratti che del pensiero demartiniano sono stati tacciati d’intrattenere un flirt con l’irrazionalismo, in questo senso, sono da apprezzarsi in realtà quali esperimenti – esistenziali e scientifici al tempo – realizzati lungo il percorso che doveva condurlo a elaborare la proposta di un nuovo umanesimo, “etnografico”, di cui l’etnologia veniva proposta quale animatrice fondamentale.

Insomma, davanti alla crisi che investiva il mondo moderno e occidentale, e che nel proprio nel presentarsi “nuda e disperata” trovava il suo carattere specificamente moderno, De Martino non si arrendeva alla contemplazione. Lo sforzo in cui l’autore si produceva nel progetto de La fine del mondo era piuttosto clinico, terapeutico: il compito che gli si parava dunque di fronte – e di cui gli scritti consegnatici rimangono, pur nella loro densità e ampiezza di respiro, esercizio preliminare – era quello di “individuare l’esatto significato dei sintomi, l’estensione del contagio, il condizionamento della malattia, le forze della guarigione” (De Martino 2019, 356). Nei preparativi a questo compito, freudianamente “impossibile”, de Martino convocava risorse molteplici: l’antropologia, certo, e con essa la filosofia e la storia delle religioni, al crocevia delle quali l’autore si era formato sin dagli inizi della propria carriera intellettuale; ma insieme a quelle anche la psichiatria fenomenologica di marca tedesca, la psicoanalisi, la storia, la riflessione marxista, cui gli appunti raccolti ne La fine del mondo sono costellati di rimandi puntualissimi. Così, il volume letteralmente emerge dalle letture dell’autore; commenti fugaci, note di lettura, osservazioni a caldo si sviluppano in paragrafi densi, che approcciano il tema escatologico nei contesti più disparati: nel fragile mondo sorretto dal celebre campanile di Marcellinara, in Calabria, per esempio; nella filosofia della storia marxista, di cui De Martino individua una vera e propria apocalittica; nei movimenti millenaristici in diffusione all’epoca nel Sud del mondo, di cui De Martino coglieva appieno la portata anticoloniale; oppure nelle “apocalissi psicopatologiche”, di cui il documento clinico, minuziosamente analizzato da De Martino, dischiudeva l’originalissimo campo d’analisi.

Come accennato, l’edizione curata da Gallini esponeva la fatica di quel labor limae, impossibile da ridurre a mero sforzo stilistico, tramite cui De Martino rinegoziava minuziosamente, nelle scritture successive, il proprio posizionamento di fronte ai problemi che di volta in volta lavorava. Questa nuova versione, invece, rinuncia all’apertura sinottica sugli strati successivi dello scavo, preferendo selezionare di volta in volta una singola versione di ciascun paragrafo. Il beneficio, da lettori, è evidente: abbiamo a che fare con un testo che ci si presenta come definito, ‘deciso’, e il suo procedere risoluto di fronte ai temi trattati si staglia con più nettezza rispetto al contesto di provvisorietà e parzialità da cui il progetto, bruscamente interrotto dalla morte di De Martino, rimane caratterizzato. Una scelta, questa, che va compresa all’interno della storia di questo volume; scelta, cioè, che non ‘corregge’ la precedente, producendo un’edizione finalmente definitiva di questo testo travagliato; ma che la supplementa, invece, predisponendosi per ereditarne nella maniera più proficua. Rimane infatti lungo l’insieme della sua storia – storia inevitabilmente aperta – più che in ciascuna delle sue singole versioni editoriali – nella vicenda, cioè, di una sintesi che, pur necessaria, non può mai compiersi per davvero – che la potenza speculativa de La fine del mondo può dispiegarsi appieno.

Archivio Ernesto De Martino È sufficiente leggere qualche paragrafo de La fine del mondo per rendersi conto di come il corpo a corpo che De Martino vi intrattiene con l’apocalisse, il suo rischio e le sue lavorazioni esistenziali e culturali non rimanga confinato al solo piano intellettuale. De Martino – che sempre si muove, proprio come pretendeva di essere trattato dai suoi interlocutori, da “persona intera” – si pone di fronte al rischio della fine (al “rischio di non poterci essere in nessun mondo culturale possibile”, secondo una celebre formula che ricorre più volte nel libro) con tutto il suo corpo: lo avverte e lo combatte, lo analizza e vuole disinnescarlo. La lucidità dell’argomentazione non cede mai il passo ai vezzi di una prosa pure a tratti barocca e per il lettore odierno antiquata, e soprattutto non deriva all’autore dallo sforzo di allontanare da sé l’oggetto della propria ricerca, quanto piuttosto dal riconoscerne e accettarne l’intima prossimità – una prossimità di cui, si è ipotizzato, era forse complice l’epilessia di cui soffriva, che costante gli ricordava la fatica della presenza e il perenne rischio della sua crisi.

Crisi del mondo e crisi della presenza sono infatti una crisi sola: crisi di quella soglia, ogni volta rinegoziata, che presenza e mondo istituisce come realtà distinte, piano di consistenza – “magia” avrebbe detto De Martino (1948; cfr. Leoni 2012) – che si spezza. Ecco allora che l’intimità di questa crisi, la precarietà di questa soglia, forza l’autore a una prosa lontana da quelle “equivoche castità del sedicente discorso oggettivo” (De Martino 2002, 91) che pretendono il mondo sia là fuori, solido, risolvibile, garantito. Per la persona intera che De Martino è, insomma, il mondo è affare indistinguibilmente epistemologico ed esistenziale: ‘ontologico’, a voler trovare una parola sola, non priva, per gli antropologi, di un’eco contemporanea.

Sotto la scorza di un gergo evidentemente influenzato in maniera decisiva da Heidegger, e proprio perciò a lungo ritenuto obsoleto, allora, si celano in realtà, nelle pieghe del discorso demartiniano, intuizioni perfettamente contemporanee, e che nella loro contemporaneità ancora attendono di essere sviluppate appieno: il mondo è fatto, istituito, patchy – ha bisogno di cure. A seguire queste intuizioni, l’avventura intellettuale cominciata con Il mondo magico e che si compie, pur senza compiersi, con La fine del mondo sembra invocare, naturale, una messa in dialogo con studiose e studiosi che in anni recenti hanno eletto la questione ecologica a sfida politico-esistenziale-epistemologica decisiva del presente, e che proprio sotto il segno della sua essenziale precarietà hanno iniziato a interrogare la consistenza del mondo (per esempio Stengers 2009; Tsing 2015; Danowski e Viveiros de Castro 2017; Latour 2019).

Quelle che condurrebbero a questo dialogo, sono tracce che, dobbiamo constatare, rimangono inesplorate anche nei pur validissimi testi critici che corredano questa nuova edizione. La fine del mondo, però, l’abbiamo già detto, è un testo che non si lascia leggere passivamente; se questi nuovi testi introduttivi – insieme a quelli classici di Clara Gallini e Marcello Massenzio che avevano accompagnato le edizioni precedenti del volume – sono essenziali nel porgerci questo libro-archivio nella sua viva complessità, rendendoci possibile incontrarlo, essi ci ricordano anche che, con un calembour, un’altra Fine del mondo è possibile – e spetta a noi immaginarla.

Opere citate:

Charuty, G. (2019), “‘Tradurre’ La fine del mondo”, in De Martino (2019), 5-29.

Danowski, D. e Viveiros de Castro, E. (2017), Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine, Nottetempo, Milano.

De Martino, E. (1948), Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Einaudi, Torino.

De Martino, E. (2002), Furore Simbolo Valore, Feltrinelli, Milano.

De Martino, E. (2013), La terra del rimorso, il Saggiatore, Milano.

De Martino, E. (2019), La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, a cura di G. Charuty, D. Fabre e M. Massenzio, Einaudi, Torino.

Latour, B. (1995), Non siamo mai stati moderni. Saggio di antropologia simmetrica, elèuthera, Milano.

Latour, B. (2019), Essere di questa terra. Guerra e pace al tempo dei conflitti ecologici, a cura di N. Manghi, Rosenberg & Sellier, Torino.

Leoni, F. (2012), “La magia degli altri, e la nostra. Ernesto de Martino e le tecniche della presenza”, in Paradigmi. Rivista di critica filosofica, XXXI, 2, 67-78.

Stengers, I. (2005), Per farla finita con la tolleranza, in Id., Cosmopolitiche, Luca Sossella Editore, Roma, 599-729.

Stengers, I. (2009), Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Les Empêcheurs de penser en rond/La Découverte, Paris.

Tsing, A. (2015), The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press, Princeton (NJ).di Nicola Manghi

-

La casa editrice Mimesis propone – con prefazione di Roberto Masiero e attenta postfazione di Marcello Ghilardi – il testo della lezione inaugurale del filosofo e sinologo François Jullien per la Chaire sur l’altérité presso la Fondation Maison des sciences de l’homme di Parigi. Il testo, intitolato Contro la comparazione. Lo “scarto” e il “tra”. Un altro accesso all’alterità, rappresenta un prezioso contributo per la comprensione del cantiere aperto da Jullien tra gli universi culturali europei e cinesi.

La casa editrice Mimesis propone – con prefazione di Roberto Masiero e attenta postfazione di Marcello Ghilardi – il testo della lezione inaugurale del filosofo e sinologo François Jullien per la Chaire sur l’altérité presso la Fondation Maison des sciences de l’homme di Parigi. Il testo, intitolato Contro la comparazione. Lo “scarto” e il “tra”. Un altro accesso all’alterità, rappresenta un prezioso contributo per la comprensione del cantiere aperto da Jullien tra gli universi culturali europei e cinesi.Si deve riconoscere a questo fortunato pensatore francese un notevole virtuosismo concettuale e una vitalità dell’intelligenza degna del Maître à penser. Da qualche tempo nel suo cantiere si assiste a costruzioni articolate, geometrie variabili, strutture pensili in grado di proiettare il pensiero in dimensioni altre. Convinto da tempo che la Cina rappresenti un’alterità radicale al pensiero europeo – sia greco sia ebraico – con il suo lavoro cerca di superare «l’indifferenza che essi intrattengono tradizionalmente l’uno rispetto all’altro» (p. 32) per potersi finalmente chiedere «che cosa accade al pensiero se, uscendo dalla grande famiglia indo-europea, s’interrompe tutt’a un tratto la parentela linguistica, se non ci si può più appoggiare a prossimità semantiche o risalire all’etimologia, se si rompe la continuità degli effetti sintattici nei quali il nostro pensiero si è forgiato e sviluppato?» (pp. 32-3).

La risposta a questa domanda è multipla e in continuo movimento ma si basa sulla constatazione di fatto che è necessario eliminare ogni pregiudizio perché «non c’è nessuna cultura primaria, a monte, nessuna cultura declinata al singolare che possa fungere come base identitaria comune, di cui le diverse culture che si incontrano nel mondo, al plurale, non sarebbero che variazioni» (p. 38). La cultura è fluida, in continuo mutamento, in perenne trasformazione e questo costituisce il suo specifico (p. 39).

Per mantenere viva l’analisi culturale è dunque necessario per Jullien abbandonare il concetto di differenza, che ha in concreto dominato tutto il pensiero filosofico occidentale, perché «parlare della diversità delle culture nei termini di differenza disinnesca in anticipo ciò che l’altro dell’altra cultura può apportare di esterno e di inatteso, al tempo stesso sorprendente e sconcertante, disorientante e incongruo. Il concetto di differenza ci colloca fin dall’inizio in una logica di integrazione – di classificazione e di specificazione – e non di scoperta. La scoperta non è un metodo avventuroso» (p. 41).

Alla pratica pigra del pensare per differenze Jullien propone di affiancare – e anche di sostituire – quella dello scarto (écart). Di cosa si tratta? Jullien ne parla come di un movimento continuo e sinuoso che invece di contrapporre le differenze in maniera statica le integra in dinamiche di attrazione che maturano attraverso il disturbo (dérangement) e l’esplorazione (p. 43). Una messa in tensione che genera fecondità e alimenta la curiosità: «fare uno scarto significa uscire dalla norma, procedere in modo inconsueto, operare uno spostamento rispetto a ciò che ci si aspetta e a ciò che è convenzionale. In breve vuol dire rompere il quadro di riferimento e arrischiarsi altrove, temendo altrimenti di arenarsi» (pp. 45-6).

Jullien pare intenzionato ad aprire una porta per il pensiero asfissiato nella camera chiusa e sovrappopolata della filosofia della discriminazione a ogni costo. Quella filosofia che da Platone ai giorni nostri non fa che pensare a categorie di determinazione e modellizzazione (pp. 48-9). Per Jullien infatti la «grandezza di una filosofia si misura sulla base dello scarto che riesce a produrre per aprire e riconfigurare il campo del pensabile; ovvero per dispiegare, smarcandosi [en s’ècartant] dal pensiero istituito, altre risorse che non sono state esplorate o coltivate in quello stesso pensiero» (p. 49).

La filosofia sviluppata in Grecia, per Jullien, è una piega del pensiero sviluppatasi imponendo certe coerenze (p. 51) e questo significa che può essere rinnovata e fecondata da altre coerenze che provengono da un’alterità che può fornirle lo spazio per accedere al proprio impensato. Per Jullien: «i Greci sono stati travolti e affascinati dalle Estremità che si distaccano l’una dall’altra, con caratteristiche che si possono distinguere e di cui s’individuano le differenze, che si costituiscono come essenze e permettono la definizione; hanno dovuto tralasciare la via di mezzo tra il flusso e l’indistinto della transizione che sfugge alle assegnazioni fisse» (pp. 59-60).

Se i Greci sono stati maestri indiscussi nel pensare le differenze, nell’individuare gli estremi, non sono stati capaci per Jullien di cogliere la pienezza del tra, la forza delle trasformazioni silenziose, il potere del non agire. La forza del tra consiste nel suo non essere determinato, diastematico, aperto, apre la tensione tra due elementi e li mette in tensione dinamica: «allude a una disposizione dell’ethos, a ciò che ne costituisce la vitalità. Esso significa che ci si “evolve” a proprio agio, lasciando operare del tra, in noi e tra noi, restando disponibili e in grado di respirare» (p. 67).

Se i Greci sono stati maestri indiscussi nel pensare le differenze, nell’individuare gli estremi, non sono stati capaci per Jullien di cogliere la pienezza del tra, la forza delle trasformazioni silenziose, il potere del non agire. La forza del tra consiste nel suo non essere determinato, diastematico, aperto, apre la tensione tra due elementi e li mette in tensione dinamica: «allude a una disposizione dell’ethos, a ciò che ne costituisce la vitalità. Esso significa che ci si “evolve” a proprio agio, lasciando operare del tra, in noi e tra noi, restando disponibili e in grado di respirare» (p. 67).Jullien preferisce la distanza e lo spaesamento, e contro la retorica della prossimità a tutti i costi – esasperata dal mito della connettività sociale assoluta e dalla logica della trasparenza – vuole lavorare su ciò che rende il simile diverso. Ciò che è comune per Jullien si attiva solo attraverso gli scarti perché «lo specifico del culturale è il fatto che, mentre tende a omogeneizzarsi, non smette mai di eterogeneizzarsi; mentre tende all’unificazione, non smette di pluralizzarsi; mentre tende a confondersi e a conformarsi, non smette di smarcarsi, di dis-identificarsi; mentre tende ergersi come cultura dominante, non smette di essere travagliato dalla dissidenza» (p. 75).

Ha ragione Marcello Ghilardi a rilevare come lo sforzo di Jullien possa servire a «riconfigurare le questioni, ri-attualizzare le domande e costruire nuovi concetti per nominare i soggetti sociali» (p. 93). Le trasformazioni planetarie sono così enormi e profonde che ci costringono tutti a un lavoro di fecondazione di nuove categorie, al ripensamento radicale dei nostri punti di vista consolidati e ritenuti, per così dire, universalmente validi. Jullien è forse uno dei pensatori più adatti per leggere la mutazione in atto e lo studio dei suoi testi è sempre utile per irrorare il pensiero di linfa vitale. Un pensiero che sempre più necessita di superare l’indifferenza verso l’altro, per comprenderne le ragioni profonde e per costruire un avvenire più dignitoso per tutti.

di Pietro Piro

È finalmente disponibile nella traduzione italiana l'opera che ha portato alla ribalta della scena intellettuale e accademica mondiale l'antropologo brasiliano Eduardo Viveiros De Castro:

È finalmente disponibile nella traduzione italiana l'opera che ha portato alla ribalta della scena intellettuale e accademica mondiale l'antropologo brasiliano Eduardo Viveiros De Castro: