I Flauti del cielo. Quattro divagazioni sul tema della filosofia comparata – pubblicato nel 2020 da Mimesis per la collana Pensieri d’Oriente – non definisce semplicemente, come annuncia il sottotitolo, forma e funzione della filosofia comparata, ma fa molto di più: piuttosto che limitarsi a meditare il senso della pratica comparativa o a circoscriverne le modalità d’azione, così collocandosi su di un piano preliminare e introduttivo, esibisce la fecondità del meccanismo comparativo impiegandolo in modo intensivo in ogni piega del discorso che pagina dopo pagina si articola e assume consistenza. In altri termini, la comparazione non è soltanto il contenuto del libro, ma anche la forma mediante la quale esso si struttura. Il ritmo complessivo è scandito da «quattro divagazioni», ciascuna delle quali applica la forma comparativa nell’ottica di un tema specifico, a sua volta connesso agli altri e quindi alla composizione nella sua totalità, come un movimento in una sinfonia. La metafora musicale fa da sottofondo a tutto l’ordito: il titolo stesso – tratto da un’antica parabola taoista – allude all’armonia invisibile che pervade l’universo visibile, a quella musica senza suono che è matrice silenziosa di tutti i suoni senza per questo perderne la tonalità specifica.

L’esito dell’operazione di Rudi Capra, che in ogni pagina intreccia fili di colori dissimili, è in tal senso tutt’altro che dissonante: la continua oscillazione tra il registro metafisico occidentale e quello proprio alle tradizioni taoista, ruista, buddhista, zen – sebbene orientata ad esibire delle differenze piuttosto che a sottolineare delle affinità – non si sbilancia mai su di un polo a scapito dell’altro, ma si mantiene in equilibrio tra i due. Le quattro sezioni nelle quali il testo si suddivide – Identità, Sé, Volontà, Natura – sconfinano incessantemente le une nelle altre: in ciascuna riverberano le riflessioni che la precedono e sono anticipate quelle che seguono, così da conferire all’incedere argomentativo una continuità cogente senza appesantire la lettura. La scrittura è infatti arricchita da numerosi riferimenti letterari, cinematografici, mitici tutt’altro che estrinseci e meramente decorativi, a testimonianza della molteplicità irriducibile delle risorse che alimentano il pensiero filosofico da un lato, e sulle quali quest’ultimo agisce in quanto catalizzatore di senso dall’altro. L’incessante confronto con le filosofie orientali non assume mai la forma di un esercizio fine a se stesso, bensì retroagisce sulla tradizione occidentale rendendone manifesti i presupposti. Sebbene il testo non abbia l’ampiezza necessaria a consentire una ricostruzione minuziosa della storia della metafisica, l’autore coglie ed espone in modo efficace le linee di coerenza che la attraversano senza appiattirle le une sulle altre, saggiandone al contempo la consistenza mediante l’accostamento a vie del pensiero tracciate fuori dai suoi confini. Ciò non significa affatto che non vi siano, nella storia del pensiero occidentale, alcune linee di fuga eccentriche rispetto alla tradizione dominante e che consentirebbero un accostamento tutt’altro che improbabile con le filosofie orientali; significa però che l’Occidente ha infine scelto Parmenide e non Eraclito, ritenendo quell’intuizione più promettente, più feconda per il pensiero: «per effetto congiunto dell’influenza platonico-aristotelica da un lato, giudaico-cristiana dall’altro, la tradizione occidentale rispetto al fuoco eracliteo – differenza, dinamicità, evanescenza, inafferrabilità – ha preferito l’essere parmenideo – identità, staticità, permanenza, tersità» (p. 18). La storia della metafisica coincide in larga parte in un’esplorazione approfondita e molteplice delle implicazioni di questo presupposto di fondo.

L’obiettivo fondamentale del libro di Rudi Capra è quello, impiegando le parole dell’autore, di «ascoltare le note nascoste che espongono i limiti inerenti del canone occiduo ed esortano allo sviluppo di un contrappunto interculturale» (p. 15): l’intonazione complessiva assume quindi, sin dalle prime righe dell’Introduzione, un andamento decostruttivo, animato dalla persuasione che il confronto con la tradizione sino-giapponese e buddhista indiana, nella sua differenza costitutiva da quella occidentale, sia fondamentale per aiutare quest’ultima a cogliere la parzialità della visione del mondo e dell’uomo che in essa ha assunto forma nel corso dei secoli. La metafisica si è infatti sviluppata sulla scorta di un pensiero antitetico – che si struttura mediante polarità conflittuali e irriducibili –, di una concezione profondamente unitaria dell’identità personale, di un soggetto dominato dalla volontà nel suo rapporto tragico al fato o al destino che la sopravanza, di una natura ridotta, antropocentricamente, ad essere una risorsa preposta al soddisfacimento dei bisogni umani. Completamente diverso è il modello adottato, scrive l’autore, dall’antichità cinese, che si avvale di un pensiero correlativo – nel quale le polarità sono inserite in una circolarità processuale, in un equilibrio dinamico ma non oppositivo – e che mostra la valenza relativa, circostanziale e quindi non assoluta delle leggi fondamentali del pensiero occidentale – quella d’identità, quella di non contraddizione e quella del terzo escluso.

Al modello di un’identità forte, cioè di un nucleo inscalfibile e monolitico che «ha costituito il pregiudizio supremo della metafisica occidentale» (p. 18), le filosofie orientali preferiscono l’intuizione di un’identità debole: ogni cosa, essere, concetto non è che un nodo in una rete, il termine di una relazionalità cosmica che lo precede e lo decentra incessantemente, differendolo in un gioco di specchi infinito. Conseguentemente, il sé – cioè l’identità personale – può essere inteso come un fondamento «unitario, permanente e inalterabile, che ha i connotati storici della psyche greca, dell’anima cristiana e dell’ego cartesiano» (p. 47) oppure «come una proiezione delle nostre funzioni cognitive» (ivi) che infine poggia su di un vuoto: una costruzione impermanente e non sostanziale, fluida e non statica, provvisoria e non assoluta. La correlazione di tutto con tutto impedisce di pensare nei termini del fondamento, della coincidenza pura e senza scarti di ciascun ente con se stesso, di un rapporto univoco e irreversibile tra una causa e il suo effetto – grandi tentazioni della metafisica – ma apre piuttosto ciascuna cosa sulla sua stessa vacuità (śūnyatā), la spalanca al vuoto che già da sempre la abita. Śūnyatā non è, infatti, una «cosa», un possesso stabile e definitivo che si ottiene al compiersi di un processo di svuotamento, bensì un gesto inesauribile che coincide con la capacità di non legarsi ad alcuna forma determinata, nemmeno a quella che nomina e definisce l’indeterminato.

Come sostiene la scuola buddhista cinese Tiantai, se l’assenza di una natura intrinseca (svabhāva) che sia fondamento puro e indivisibile dei fenomeni è la conseguenza implicita e necessaria della loro genesi co-dipendente (pratītyasamutpāda), allora «ogni fenomeno nell’universo è il risultato locale e condizionato di tutte le azioni e condizioni e fenomeni nell’universo, laddove una differenza tra i fenomeni può essere tracciata soltanto sulla base di una coerenza locale e condizionata» (p. 121). Misurarsi con la concezione buddista di vacuità è quindi un esercizio fecondo per il pensiero occidentale, perché costringe ad abbandonare gli schemi oppositivi e fa collassare i termini dei dualismi gli uni sugli altri: essere e nulla, fondante e fondato, causa ed effetto non sono nozioni adeguate a rendere conto di un’intuizione che esige di essere compresa mediante uno sforzo ulteriore, che vada cioè al di là della lingua metafisica – dominata dalla copula e pertanto predisposta alla reificazione, all’identificazione, alla presentificazione di ciò che in essa viene nominato – e dei concetti che la strutturano. La śūnyatā si svuota anche di se stessa, si libera della propria forma particolare, è un nome che svolge la funzione di esprimere l’insostanzialità ultima di tutte le cose, azioni, parole, quindi anche di se stesso: il vuoto non può che svuotarsi, “è” nient’altro che svuotamento.

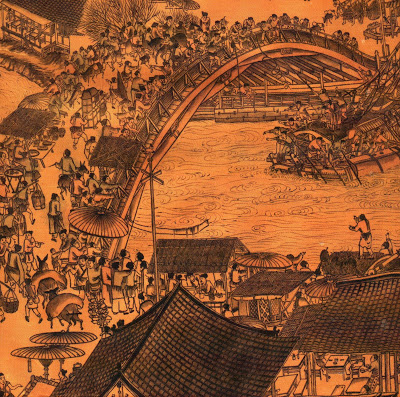

La scommessa della filosofia comparata si gioca in tal senso all’altezza dell’esigenza di pensare altrimenti dall’ideologia antropocentrica e tecnocentrica all’interno della quale l’uomo contemporaneo concepisce se stesso e il suo rapporto con il mondo: non si tratta di criticare i successi della scienza, bensì di comprendere la problematicità «dell’uso impostole dall’antropocentrismo radicale, ideologia che presuppone una netta separazione tra soggetto e oggetto, tra umanità e natura, e subordina la totalità degli elementi e dei processi naturali a uno strumentalismo bruto» (p. 111). Porsi in ascolto di una voce differente, che non parli cioè il linguaggio metafisico dell’essere e dell’identità, è cruciale per coglierne i limiti. Se il pensiero antitetico tende a separare uomo e natura e ad affermare il predominio del primo sulla seconda – così riducendola ad essere, con le parole di Heidegger, un “fondo disponibile” all’azione manipolante della tecnica – il pensiero correlativo è ecologico per definizione: l’uomo è parte integrante dei processi naturali, ed è quindi chiamato ad assecondarli, a risuonare con essi, non a controllarli o addirittura a deviarli a suo piacimento. Un unico soffio vitale (qi) pervade i molteplici stati del reale, innerva le cose visibili e la dimensione dell’invisibile, assumendo gradi di rarefazione o concentrazione differenti ma provvisori, sempre in procinto di trasformarsi, di mutare forma: una sola è la musica cosmica, sebbene ogni essere, cosa, pensiero sia una nota irriducibile di un’armonia che si rinnova e si esprime ad ogni suono.

Il libro di Rudi Capra ha il pregio di esibire con chiarezza e perentorietà l’esigenza, ormai innegabile quanto urgente, di una contaminazione feconda tra i pensieri, i linguaggi, le culture: la filosofia comparata come chance per la filosofia tout court.

di Emma Lavinia Bon