Pietro Verri, all’inizio del suo Discorso sull’indole del piacere e del dolore (1781), descriveva la sensibilità umana come «il grande arcano». L’età moderna è attraversata da una doppia consapevolezza: dell’oscura complessità del sentire e della necessità di imbrigliarlo. Iniziano da qui gli sforzi di subordinare questa potenza centrifuga ad una facoltà ordinatrice, l’intelletto; salvo poi, per rendere ragione del suo aspetto più sacro e inquietante, ricondurla ad una zona delimitata dove quasi tutto è concesso: la sfera dell’arte e i suoi luoghi. L’Estetica nasce divisa tra il dominio dei sensi nell’edificio della conoscenza e il dominio delle arti, soprattutto le arti “belle”, dove la sensibilità è portata al suo grado di perfezione. Un grande equivoco. O un paradigma che non regge più: sia l’arte che la sensibilità sono state liberate, storicamente, nelle loro potenze più inquiete e se si vuole ancora - poiché più che mai si deve - parlare in termini estetici occorrono tutt’altri presupposti. Il libro di Fulvio Carmagnola L’anima e il campo. La produzione del sentire (Mimesis 2016) propone in tal senso i termini di una rifondazione del discorso estetico.

Pietro Verri, all’inizio del suo Discorso sull’indole del piacere e del dolore (1781), descriveva la sensibilità umana come «il grande arcano». L’età moderna è attraversata da una doppia consapevolezza: dell’oscura complessità del sentire e della necessità di imbrigliarlo. Iniziano da qui gli sforzi di subordinare questa potenza centrifuga ad una facoltà ordinatrice, l’intelletto; salvo poi, per rendere ragione del suo aspetto più sacro e inquietante, ricondurla ad una zona delimitata dove quasi tutto è concesso: la sfera dell’arte e i suoi luoghi. L’Estetica nasce divisa tra il dominio dei sensi nell’edificio della conoscenza e il dominio delle arti, soprattutto le arti “belle”, dove la sensibilità è portata al suo grado di perfezione. Un grande equivoco. O un paradigma che non regge più: sia l’arte che la sensibilità sono state liberate, storicamente, nelle loro potenze più inquiete e se si vuole ancora - poiché più che mai si deve - parlare in termini estetici occorrono tutt’altri presupposti. Il libro di Fulvio Carmagnola L’anima e il campo. La produzione del sentire (Mimesis 2016) propone in tal senso i termini di una rifondazione del discorso estetico.

L’intento di Carmagnola è innanzitutto quello di individuare le modalità minime dell’estetico, là dove esso non è stato addomesticato. Le sue prime mosse teoriche si potrebbero riassumere in questa frase: l’estetico è rapporto con un reale. Si tratta della proposizione minima su cui si è giocato il discorso da ben prima della costituzione dell’Estetica moderna: Platone parla del rapporto che va dalla copia o dal simulacro all’idealità reale, Aristotele di quello che lega una facoltà sensitiva al reale fisico. Oggi s’impone la necessità di pensare questo rapporto al di là del legame rappresentativo. Ispirandosi alle analisi del post-strutturalismo francese, Carmagnola cerca nel paradigma realista (nel De Anima di Aristotele prima e nell’Estetica razionale di Ferraris poi) le asperità teoriche che permettono di riformulare l’estetico come l’affezione che un’anima riceva da un fuori. Il reale si configura come un’esteriorità dinamica, opacità non-oggettivabile né riducibile a simbolo, che frantuma il soggetto (una lacaniana extimité) a partire dalle sue stesse facoltà. Ciò che è affetto, l’anima, è invece una tabula dotata non di semplice ricettività, ma di una forma di riflessione produttiva, la cui attività resta precedente alla coscienza. C’è un “fuori” che affetta un’“anima”: ecco l’estetico.

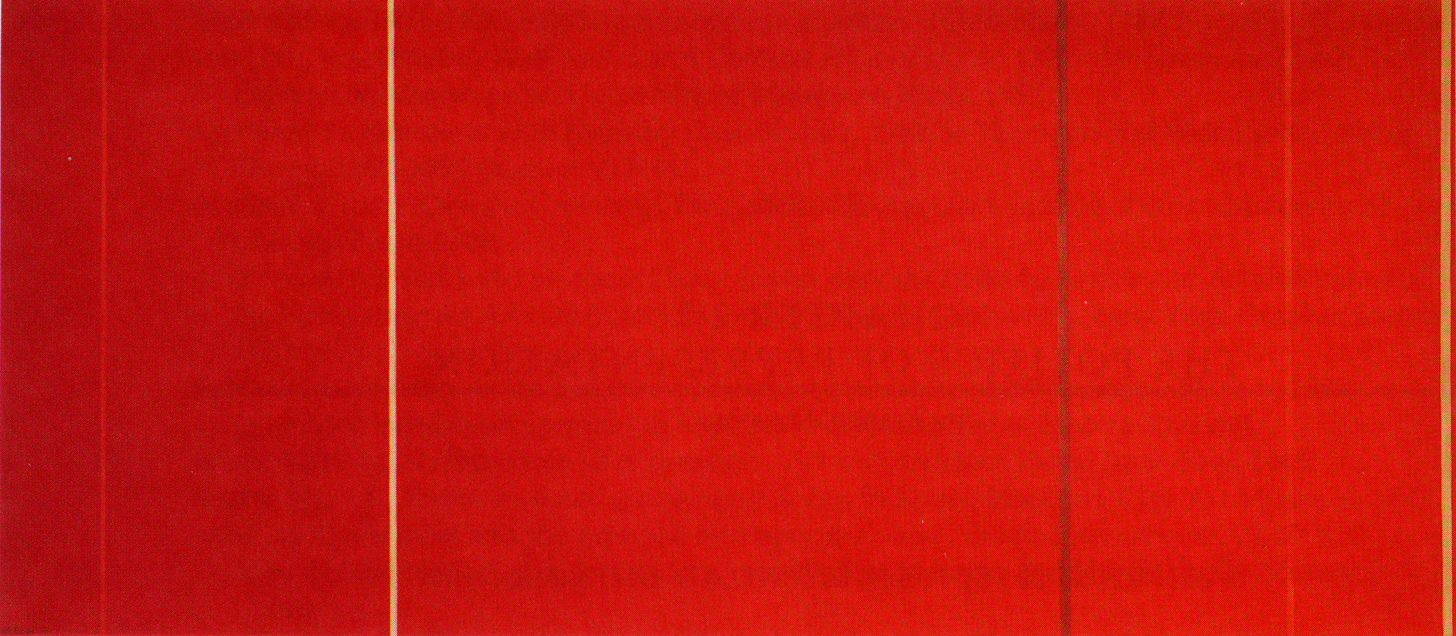

La mossa teorica cruciale sta nel collocare l’anima tra le facoltà e in ognuna di esse: come spiega Carmagnola, citando Deleuze, ogni facoltà ha il suo sentire, la sua zona di virtualità dinamica, la sua passione. La sensibilità, intesa come facoltà dei sensi, confina “in basso” con le potenze del reale; si tratterà di liberarla dal suo ruolo iniziale nell’edificazione del soggetto e dalla sua subordinazione all’intelletto. Il pensiero, a sua volta, confina “in alto” con un impensato, come il nous che Aristotele divide in passivo (materiale) e agente (formale). Il “fuori” è dunque tanto concreto quanto astratto. E si manifesta come presentazione assoluta: l’immagine, nel mostrare le ragioni del proprio apparire, è un nudo imperativo che coglie di sorpresa tanto i sensi quanto il pensiero. Le parti più feconde del saggio sono proprio quelle che si avvicinano all’incontro che avviene nelle opere - da Beckett a Barnett Newman -, all’accadere dell’estetico in virtù di queste due potenze differenti.

L’anima è così una sorta di ricettacolo delle forme che riflette la passione dei sensi e quella del pensiero. Riguarda il senso non elaborato dalla coscienza, e perciò è più corpo che spirito. Soprattutto, è «emergenza di un terreno»: si configura spazialmente, come un campo. Togliendo gli oggetti, spiega Carmagnola, e togliendo le loro coordinate trascendentali, non resta che il campo di produzione, il luogo dell’incontro, il campo del sentire. Questo termine pesante tenuto in gioco, “anima”, appare come un tentativo di sviluppare la nozione deleuziana di superficie. Al limite delle facoltà, secondo il loro eccesso, il sentire ha luogo come emergenza di uno spazio, «impersonale» e «intensivo» (Deleuze), «esteso» - perché non cogitans, come l’inconscio, e in tal senso «tecnico» (Nancy). Non ci addentriamo nelle argomentazioni riportate dall’autore; basti l’esempio di quelle opere (quei frutti della techne), che per semplicità chiamiamo ancora opere d’arte, in cui siamo “invitati ad entrare”, che impongono cioè un ingresso piuttosto che un’osservazione distaccata: non siamo più oggi, di fronte ad un quadro, ma «dentro una macchina». Nel produrre puro sentire, l’arte contemporanea non rappresenta, ma presenta degli spazi.

Anche se un tale mosaico teorico non sembra raggiungere lo stato di una sintesi, l’autore mostra un grande lavoro di raccolta e messa a frutto di materiali disparati, in assoluta consapevolezza delle attuali tendenze filosofiche. L’originalità della proposta si scorge anche nelle sue prime conseguenze: fra tutte, la possibilità - suggerita da Carmagnola nell’ultima parte del saggio - di interpretare il campo estetico come una componente del campo del biopotere. Quello che si dischiude attraverso i vari dispositivi di apertura del campo del sentire (dalle immagini pubblicitarie agli oggetti di consumo) è uno spazio comune di godimento, di empatia nel being entertained, che non si rivolge più a delle soggettività compiute ma, piuttosto, le compie.

Qui l’autore intercetta un passaggio importante e raramente riconosciuto: l’ideale dell’arte come chance di resistenza e liberazione è legato alla supposizione di una sua mistica portata veritativa. È sul terreno vago delle potenzialità politiche che la filosofia dell’arte e la vecchia estetica continuano ad avere un peso. Nella sua analisi, fortemente influenzata dalla psicanalisi lacaniana, Carmagnola sembra però vedere solo un lato della questione. Se è vero che il distoglimento dischiuso dal sentire non ha più alcun valore liberatorio nel caso dell’arte attuale (l“arte contemporanea” e il suo sistema), è vero d’altra parte che, allargando il campo a ciò che arte non è, anche le chances per la prassi si moltiplicano. Come intendere altrimenti il fenomeno (non ancora del tutto superato nell’istituzionalizzazione) della street art? Come includere quelle immagini che, da sole, tengono in piedi una memoria minacciata, come i pochi fotogrammi scattati dentro i campi di sterminio? Il «campo del sentibile» è qualcosa di molto più sfuggente del campo dell’arte, e deve indicare un più ampio paesaggio di pratiche.

di Gregorio Tenti