-

-

Isabelle Stengers nel tempo delle catastrofi

Recensioni / Novembre 2022Nel tempo delle catastrofi. Resistere alla barbarie a venire di Isabelle Stengers è un testo scritto nel 2008, recentemente uscito in traduzione italiana per Rosenberg & Sellier (2021). Si tratta, nelle parole del curatore Nicola Manghi, di un “pamphlet politico” (p. 7), scritto con l’intenzione, da parte dell’autrice, di “prendere parola” (p. 43), ossia di intervenire nel dibattito intorno al riscaldamento globale. A corredo del testo troviamo una ricca introduzione firmata dal curatore, insieme a un’intervista all’autrice tenuta nell’agosto del 2020: la prima ha il doppio merito di presentare al lettore da un lato la traiettoria e lo sviluppo del pensiero stengersiano (dall’interesse, pur eccentrico, per l’epistemologia sino alle più mature posizioni cosmologiche) e dall’altro di chiarire alcune questioni culturali (ma anche teoriche) che la voluta brevità del testo rende spesso poco più che implicite – per esempio il riferimento alle cosiddette Science wars, lo stretto rapporto intrattenuto dall’autrice con l’etnopsichiatria, la questione delle pratiche e dei praticiens; la seconda ci permette invece di misurare le intuizioni di Stengers alla luce degli sviluppi posteriori delle questioni connesse all’ecologia, come quella costruitasi attorno al termine passepartout “antropocene”.

È proprio a partire dalla lettura dell’intervista che emerge uno degli aspetti più impressionanti del testo, ovvero la sua capacità di anticipare molte questioni che sembrano effettivamente all’ordine del giorno: pur prendendo le mosse dall’onda lunga dell’altromondismo, degli scontri di Seattle e del dibattito sugli OGM, Stengers sa vedere lontano, ponendosi in una prospettiva deliberatamente “globale”, legata ai cambiamenti climatici e al destino del pianeta Terra, e intende al contempo ricalibrare le lotte che hanno caratterizzato la seconda metà del XX secolo, perlomeno dal ’68 in avanti, in una dimensione esplicitamente intersezionale (p. 50; p. 161). D’altra parte, l’asfittico scenario che Stengers vede squadernarsi all’orizzonte pare proprio richiedere un impegno di natura globale: si è infatti ormai triangolata un’alleanza «decisiva tra la razionalità scientifica, madre del progresso di tutti i saperi, uno Stato liberato dalle fonti di legittimità arcaiche che impedivano a una tale razionalità di svilupparsi, e lo sforzo industriale che le consente di tradursi in principio d’azione finalmente efficace» (p. 85). “Stato”, “Scienza” e “Impresa”, facendo progressivamente scomparire ogni “commons”, sembrano così perseguire unicamente la logica inflessibile della crescita, muta a qualsiasi riflessione rispetto alle conseguenze cui questa potrà in futuro condurre.

Eppure è proprio questo fosco scenario ad aver fatto germogliare condizioni che possono portare a una riapertura della questione o, per dir meglio, alla presa di consapevolezza della catastrofe imminente cui l’imperativo della crescita sembra ineluttabilmente condurre: si tratta dell’intrusione di “Gaia”, figura o quasi-essere (p. 66) in cui Stengers condensa la situazione propria della contemporaneità, così come l’estrema possibilità di pensare alternative rispetto allo stato di cose presente. Non si tratta tanto di quella “Gaia” ipotizzata dallo scienziato James Lovelock negli anni ‘60, sviluppata dalla biologa Lynn Margulis, e ripresa in tempi più recenti da Bruno Latour (p. 157), ossia di un essere senziente, corrispondente con la Terra e in grado di autoregolarsi, stabilizzando instancabilmente le proprie componenti; la Gaia nominata da Stengers è piuttosto un essere che, pur dotato di una sua propria «tenuta» (p. 66) e capace dunque di porre interrogativi concreti, risulta insensibile rispetto alle risposte da lei stimolate. Con accenti quasi leopardiani (p. 68), Stengers insiste sull’impassibilità di questo essere, pura trascendenza indifferente che non chiede nulla, ma che fa problema, che forza a pensare. È proprio la sua perentoria intrusione, cui dobbiamo dunque apprendere a renderci sensibili, a costituire una sfida decisiva e globale per il mondo contemporaneo.

Il testo – riassunto qui brutalmente – poggia nella sua interezza su un architrave speculativo significativo, che vorrei provare a dissezionare, ponendomi così in dialogo con alcune intuizioni presenti nell’introduzione del curatore (p. 9). Stengers convoca costantemente sulla scena due orientamenti ontologici “forti” che, tradizionalmente, si sono posizionati agli antipodi del pensiero occidentale, ovverosia il costruzionismo e il realismo. Da un lato, infatti, il testo è puntellato dal constante riferimento a una semantica della costruzione, della finzione e della composizione: Stengers ripete a più riprese che si tratta di «comporre con Gaia» (p. 75), di creare e inventare gli artifici (p. 142) e le condizioni per nuove lotte e pratiche che non siano il semplice prolungamento di quelle realizzate in passato. È infatti proprio la capacità di invenzione – che Stengers ha evidentemente mutuato dai propri studi epistemologici – ad aver fatto sviluppare la scienza moderna e l’intero mondo ad essa connesso, dal caso Galilei (p. 88) in avanti. Allo stesso tempo, però, il riferimento a Gaia come a una “intrusione” nel mondo contemporaneo conduce il discorso stengersiano nei pressi di un deciso realismo: Gaia è infatti un ostacolo reale, un essere che, seppur non direttamente interessato alle nostre risposte, pone delle domande cui dobbiamo provare a corrispondere, per evitare la catastrofe. Più in generale, è la contingenza del reale, per Stengers, a poter stimolare la capacità del pensiero di attivarsi, di uscire cioè dall’impasse della “stupidità”: qui il riferimento esplicito sono ovviamente le riflessioni che Gilles Deleuze (e prima di lui Antonin Artaud) ha dedicato al tema della genesi del pensiero (pp. 124-125), intesa come attività che si realizza solo “da fuori” a partire da uno stimolo dotato di forza vincolante. Costruzionismo e realismo trovano così, nel testo di Stengers, ma più in generale nella sua opera, un produttivo punto di indistinzione: ciò che si deve poter inventare (un nuovo “possibile”, inteso come creazione irriducibile a ogni suo precedente o condizione) coincide con ciò che siamo costretti e forzati a costruire a partire da una contingenza che ci viene incontro (l’intrusione di Gaia).

Isabelle Stengers a Nantes durante il festival "Tous terriens", 10 giugno 2016 (Wikimedia) Ecco allora che, una volta perimetrato l’orizzonte entro cui muoversi, con altrettanta chiarezza a emergere saranno gli antagonisti, rispettivamente o eccessivamente realisti o esclusivamente costruzionisti. A venir criticate sono innanzitutto le posizioni relativiste, cui spesso il pensiero di Stengers è stato associato con intento denigratorio (p. 27): l’insistenza sulla natura “costruita” delle teorie scientifiche e sulle domande di senso che non preesistono e devono dunque essere “fabbricate” a partire dall’intrusione di Gaia non implicano ipso facto una logica di tipo relativistico. La capacità di corrispondere alla contingenza non ha nulla di relativo, poiché impegna chi cerca a trovare la soluzione che abbia la migliore “efficacia” possibile. Detto in altri termini, è la contingenza a richiedere una serie di pratiche concrete e che siano in grado di funzionare adeguatamente, le quali si sganceranno così inevitabilmente da qualsiasi riferimento ad astratte e/o pacificate posizioni relativistiche. Il trattamento più ostico è però riservato a quanti si richiamano oggi acriticamente alla stagione illuminista e al pensiero di Marx: invece che rinvigorirne l’eredità, neoilluministi e marxisti si sono progressivamente trasformati in rentier (p. 125), tramutando nel privilegio di un realismo testardo ma inefficace l’originaria potenza creativa propria di questi due movimenti culturali. Con raffinatezza teorica, Stengers raccoglie sotto una stessa categoria quanti oggi si contrappongono frontalmente alle politiche economico-sociali, vagheggiando sterili pretese utopistiche a coloro che, animati da una passione triste per l’oggettività della Verità, si impegnano nel continuo smascheramento dell’irrazionalità propria di ciarlatanerie, imposture e inganni (p. 126). Ad accomunare queste due posizioni è una stessa storia, quella della nascita della modernità, tesa su un asse che produce da un lato il racconto «epico» (p. 143) dell’uomo che illumina il mondo con i raggi della propria ragione neutra e universale e, dall’altro, con uno stesso gesto, esclude e disprezza inesorabilmente il suo “altro”, d’ora in avanti liquidato come irrazionale. Si direbbe così che dove il relativismo esprime l’inventiva di costruzionismo poco incline alla contingenza del concreto, la tradizione illuminista e marxista commette l’errore opposto, incagliandosi nell’angusto spazio di un realismo “critico” che, senza l’ausilio di una matrice creativa, si rovescia in definitiva in uno sterile «canto di morte» (p. 121)

Si potrebbe dire, allora, che Stengers propone una via autonoma, tesa a trovare un equilibrio tra la componente di critica nei confronti dell’ipertrofia del capitalismo (p. 73) e il tentativo di non farsi catturare da una contrapposizione frontale che denuncerebbe un frettoloso tentativo di fornire risposte certe senza aver adeguatamente formulato il problema da cui partire (p. 59). Si tratta di una posizione la cui ambiguità Stengers non intende celare e che viene anzi definita come intimamente «preziosa» (p. 101). Non si può tuttavia negare, in questo contesto, una serie di debolezze cui la proposta dell’autrice va inevitabilmente incontro: in primo luogo con il riferimento un poco vago alla capacità di «fare attenzione» (p. 81) e la conseguente «arte del pharmakon» (p. 111), la capacità cioè di saper calibrare in giusta proporzione veleni e rimedi nei differenti tentativi di rispondere a Gaia; in secondo luogo nel riportare alla stregua di casi emblematici – esperienze certo interessanti ma forse non così pregnanti – le giurie di cittadini “sorveglianti” che tentano di monitorare il lavoro (spesso economicamente interessato) dei cosiddetti “esperti”. Più in generale, si ha talvolta l’impressione, leggendo Nel tempo delle catastrofi, che all’appello alla concretezza delle pratiche – che dividerebbero le scienze e le pratiche “viventi” dalla Scienza, dallo Stato e dell’Impresa capitalisticamente orientati – corrisponda spesso un lessico che tradisce una certa evanescenza e una natura gergale, chiusa nei suoi riferimenti e dunque poco intellegibile per chi non abbia dimestichezza con gli autori e i dibattiti al cui interno si inserisce la prospettiva stengersiana.

Ciononostante Nel tempo delle catastrofi è un saggio certamente significativo poiché prova a concettualizzare in modi innovativi la maniera in cui rispondere ai problemi posti dalla contemporaneità senza richiamare in causa la grande narrazione dell’uomo emancipatore – come nel caso della modernità illuministica che si nasconde ancora oggi dietro il dibattito sull’antropocene – e senza, al contempo, ricadere in sterili e regressive forme di preservazionismo ecologico. Per fare ciò, Stengers ha in fondo scritto un testo squisitamente filosofico, per tre ragioni essenziali: in primo luogo perché «saggia» (p. 52) il modo in cui tenere insieme concettualmente creazione e resistenza, percepito e percipiente (p. 35); in secondo luogo perché ci mostra come alla base di ogni trasformazione del mondo non debba risiedere la veemenza con cui si intende imporre una risposta certa quanto prima di tutto la capacità di saper porre la giusta domanda alla realtà (p. 51); infine, perché collega l’esperienza tutta politica della sperimentazione a quella «gioia-evento» (p. 152) che già Spinoza aveva rinvenuto quale motore per la “produzione-scoperta” (anche qui, costruzionismo-realismo) del proprio adeguato modo di vita.

di Giulio Piatti

-

Niklas Luhmann. Comunicazione ecologica

Longform / Ottobre 2021[Pubblichiamo, su gentile concessione dell'editore Franco Angeli, l'Introduzione e la Nota del traduttore al saggio di Niklas Luhmann, Comunicazione ecologica. Può la società moderna affrontare le minacce ecologiche? recentemente ripubblicato con una nuova traduzione. Oltre all'editore ringraziamo Riccardo Prandini e Alberto Cevolini per aver messo a disposizione i loro testi.]

Non c’è davvero miglior tema di quello trattato da questo libro – che ritraduciamo per il lettore italiano – per dare il senso della Collana che lo contiene. Senza correre il rischio d’esagerare, lo indichiamo come l’iper-problema (un problema di problemi) che accompagnerà l’evoluzione socioculturale fino alla prossima catastrofe (qui intesa in termini neutrali come: insorgere subitaneo di un nuovo ordine). È il problema della società (dei suoi sottosistemi e organizzazioni) che, operando sull’ambiente (in specifico quello “esterno”: condizioni e processi fisici, chimici, biologici, ma anche psichici, etc.) mette in pericolo sé stessa, la sua autopoiesi. Questo iper-problema è ormai di moda e attira attenzione, dopo un ventennio abbondante d’incubazione intellettuale: le news ne parlano, i libri si vendono, nascono serie televisive, così come corsi di laurea e Ministeri. La tesi di Luhmann, in anticipo sui tempi (il libro è del 1986, sospinto dall’ondata dei movimenti politici “verdi” e dall’incidente nucleare di Chernobyl) è che attraverso la questione ecologica, la società non giunge tanto a conoscere meglio la “Natura” (magari per “preservarla” o per “migliorarla”: o in casi estremi “abolirla”), quanto a capire che non conosce sé stessa. La radicalità della tesi non è stata colta più di tanto (e certamente non dalla sociologia), mentre hanno guadagnato la ribalta due altri filoni di ricerca: il primo tende a spegnersi nei dibattiti scientifici specialistici e nei forum globali per élite politiche con idee generiche di bene comune e con soluzioni corrispondentemente inadeguate; il secondo, invece, tende ad accendersi nei dibattiti dell’opinione pubblica e nei “social”, per poi spegnersi senza portare a nulla.

Il primo va sotto il nome di “Sostenibilità”. L’Enciclopedia Treccani ne dà la seguente definizione: «Nelle scienze ambientali ed economiche, condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri». Basterebbe chiedersi chi e come, oggi, possa conoscere quali saranno i “bisogni da non compromettere” delle generazioni future, per farsi venire qualche dubbio sul senso del tema. Per rispondere, però, basta sapere che esso è stato introdotto nel 1987 con la pubblicazione del cosiddetto rapporto Brundtland dove «venne definito con chiarezza l’obiettivo dello sviluppo sostenibile che, dopo la conferenza ONU su ambiente e sviluppo del 1992, è divenuto il nuovo paradigma dello sviluppo stesso». In pratica qui a parlare e ad auto-attribuirsi capacità prognostiche è (l’auto-descrizione de) il sistema politico globalizzato (e i tecnici che gli suggeriscono cosa deve sapere) che si proclama “Centro e vertice” del tutto. Ne consegue una bibliografia infinita di ricerche, Report, Linee guida, Libri Bianchi, etc. – specialmente a trazione economico-giuridica, ma ora anche con l’inserimento delle scienze “dure” e della AI – che scelgono obiettivi e indicatori di sostenibilità, operazionalizzati in variabili e schematizzati in modelli teorici “causa/effetto”, “input/output”. Da questo profluvio di dati (diventati nel frattempo “Big”) apprendiamo, infine, che ogni causa è causata da altro (ed ha concause); così come ogni effetto ha altri effetti (previsti e imprevisti); che gli effetti retroagiscono sulle cause e che queste diventano nuovi effetti; che ogni tentativo di creare la “grande Mappa dell’ecosistema” fallisce, non solo perché gli effetti emergenti delle relazioni tra fatti lo impediscono, ma soprattutto perché ogni ecosistema deve avere un ambiente e nessuna chiusura “totalizzante” è mai possibile: l’equilibrio è una Chimera. A questo punto subentra il mantra del supercalcolo, del machine learning e della tecnologia che curerà la natura (magari sostituendola del tutto, come piano definitivo: il gemello digitale della realtà).

Il secondo filone di ricerca, più recente, prende il nome molto catching di “Antropocene”. Sempre per citare la Treccani, qui si tratta «dell’epoca geologica attuale, in cui l’ambiente terrestre, nell’insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana, con particolare riferimento all’aumento delle concentrazioni di CO2 e CH4 nell’atmosfera». L’Antropocene è un tema a trazione filosofica, antropologica, climatologica, geopolitica, etc., insomma attira maggiormente gli spiriti forti perché dà la possibilità di fare prognosi sul futuro lontanissimo, previsioni che somigliano molto a visioni, finanche a proiezioni oniriche. Inoltre, permette con grande facilità di identificare il colpevole – l’uomo (in prevalenza maschio) – moralizzando la comunicazione e agevolando la richiesta di risarcimenti e/o compensazioni (in pochi, ma interessanti, casi anche di “scuse” al Creato, o a Gaia). Ma anche qui, a parte l’accordo sul colpevole, sembra che la festa sia finita. Siamo nell’Antropocene, baby! e dobbiamo o uscirne (ma come? e dopo così poco tempo? e dopo che solo alcuni ne hanno approfittato); oppure dobbiamo ridurre l’impatto delle attività (decrescendo? crescendo meglio? smettendo di pensare alla crescita?). Entrambi i filoni sono accumunati dal ridurre il rapporto tra sistema e ambiente a un grande sistema in equilibrio – il famoso eco-sistema – quindi elidendo paradossalmente un polo della distinzione. Un terzo filone sta prendendo ora piede, ed è senz’altro il più intrigante dal punto di vista dell’infotainment. Quello che vede la soluzione nel sostituire la natura con la tecnologia, così da togliere di mezzo il problema stesso: macchine che vivono tra macchine. Rimarrebbe però il duplice problema della produzione d’energia e della comunicazione sensata tra macchine (la famosa gerarchia cibernetica di Parsons!) a rovinare il sogno post-umano e quindi post-sociale. In alternativa rimane solo la retorica dell’homo viator: se siamo destinati dall’inizio a viaggiare sulla navicella “Pianeta Terra”, allora tanto vale proseguire il viaggio colonizzando altri ecosistemi marziani. Fine dell’ecologia terrestre.

Luhmann, per nostra fortuna, prende una direzione diversa. Il problema non è la “cura” del Pianeta Terra (o “della Natura” come la si voglia definire) in sé. Planet Earth sembra cavarsela bene, auto-sostenendosi da circa 4,5 miliardi di anni (gli ominidi, per termine di paragone, datano 21 milioni di anni, sembra) e potendo continuare a farlo anche senza uomini e società, in futuro. E neppure lo è che la società degli umani possa autodistruggersi per così dire dall’interno. L’unica vera possibilità è stata data dall’uso della bomba atomica, ma questo implicherebbe una condizione di guerra globale e perdite settoriali. Perciò il vero tema è che gli effetti del rapporto con la Natura (anche umana) generati dalla società, ri-entrano nella società, cambiando in modo decisivo le sue condizioni di (im)possibilità. La società si mette in pericolo da sé, agendo sul suo ambiente. La prestazione intellettuale del sociologo tedesco è qui duplice: 1) spiegare perché solo la società Moderna si mette in pericolo da sé stessa; 2) individuare un principio di razionalità adatto al problema. Alla base della sua riflessione sta una triplice consapevolezza: che noi “i Moderni” non conosciamo la società in cui viviamo; che dobbiamo abituarci a questa social condition che non prevede alcuna salvezza-soluzione definitiva; che dobbiamo porci domande più sensate alla luce di una teoria sociologica adeguata al questa società.

In estrema sintesi Luhmann mostra come il problema ecologico dipenda solo dalla modalità di “risonanza” della società e dei suoi sottosistemi: gli eventi ambientali (qualsiasi cosa siano) entrano in risonanza con il sistema solo in base alle sue strutture che, a loro volta, dipendono dalla forma di differenziazione sociale. Da questa tesi dipende tutto il resto. Prima conseguenza. Non esiste nessun “Ecosistema” che sintetizzi la società (sistema) e la natura (ambiente), bensì solo e sempre singoli sottosistemi sociali che ricostruiscono – uno alla volta e ognuno in modo diverso – l’ambiente come loro totalità specifica. Seconda conseguenza: la società e i suoi sottosistemi risuonano solo attraverso un filtro estremamente limitato e limitante: la comunicazione. Ciò che non può essere comunicato (o, in seconda battuta, che è comunicato male, genericamente, in modo del tutto inadeguato alla attenzione di audiences sempre più disattente) non diventa “sociale” e quindi non può allarmare la società. Come nel racconto Il silenzio di Don De Lillo, se un blackout colpisse il pianeta, ce ne accorgeremmo, ma non potremmo comunicarlo attraverso i mass-media rimanendo nel silenzio o nel chiacchiericcio dell’interazione casuale. Da questo limite, la assoluta e crescente necessità (oltre che a dover disporre sempre d’energia elettrica!) di poter disporre di “allarmi” in forma di movimenti di protesta (Friday for Future), news, ricerca scientifica, talk politici, Encicliche. Terza conseguenza. A fare la differenza è la forma moderna di differenziazione sociale, in specifico quella di tipo funzionale. Essa caratterizza le strutture e le funzioni dei sottosistemi sociali, generando una società a cui “non riusciamo ad abituarci”. Strutture e processi che non comprendendo, ci impediscono di identificare le condizioni (sempre più improbabili) della nostra vita sociale. Tra queste ne segnaliamo alcune: i) ogni sottosistema (diritto, politica, sanità, formazione, economia, arte, famiglia, mass-media, etc.) può leggere gli eventi ambientali solo mediante il suo codice (diritto/torto, governo/opposizione, salute/malattia, conoscenza/ignoranza, solvenza/insolvenza, bello/brutto, amore/non amore, informazione/non informazione, etc.) senza poterne utilizzare altri (nessun valore “terzo” può intervenire a modificare questa limitazione); ii) oltre ai codici vengono predisposti programmi che servono a decidere i comportamenti sistemici adeguati e che devono, a differenza dei codici, mutare molto velocemente senza poter attendere di coordinarsi con altri programmi (in altri sottosistemi); iii) ogni sottosistema è auto-sostitutivo e nessun altro può venirgli in aiuto dall’esterno: iv) questa autonomia sistemica crea, simultaneamente, maggiore interdipendenza e integrazione (come limitazione di libertà) tra sistemi senza però generare alcuna automatica capacità di coordinarsi per il “bene comune”; v) l’aumento di performance dei sottosistemi – specialmente quello scientifico ed economico – dovuta alla loro funzionalizzazione, è anche una delle maggiori cause degli effetti ecologici negativi; vi) la tecnologia rende possibile realizzare sempre più progetti di cui conosciamo già la pericolosità e che quindi dobbiamo impossibilitare; vii) non è più possibile che alcun “centro e vertice sociale” possa governare gli altri sottosistemi; viii) ogni evento ambientale che risuona in un sottosistema in modo lieve (o pesante), può avere ripercussioni pesanti (o lievi) in un altro sottosistema cosicché si danno simultaneamente troppa o troppo poca risonanza; ix) rispetto a tutte queste comunicazioni funzionalmente codificate, si generano comunicazioni di commento, critica, giudizio che quasi sempre portano a una atmosfera di profonda delusione e pessimismo o di esaltazione e ottimismo. Luhmann, sulla base di questa iper-problematicità, aveva ipotizzato la nascita di una specifica forma comunicativa, basata sulla “paura” che avrebbe sovrascritto le altre comunicazioni, come un tempo faceva la morale. Ma come la morale porta a conflitti d’attribuzione di colpe, così la paura genera il problema della spirale della paura (fear itself) da cui è poi molto difficile uscire. In realtà sembra che questa escalation di paura sia stata evitata dalla “lontananza” del problema, dalla sua scomposizione in sotto problemi e dalla fortissima tendenza che gli attori sociali hanno di attribuire in modo divergente e non allineabile rischi e pericoli.

L’unico sapere, alla fine, evidenzia che le società possono evolvere in modo altamente inadatto al loro ambiente, almeno finché sono in grado di proseguire la loro riproduzione. Non è una buona notizia, anche perché mancano del tutto “soglie” d’allarme: almeno però si guadagna tempo, ma poi non si sa cosa farsene. Con quale forma di razionalità si possa affrontare questo pastiche, se lo si può affrontare, lo lasciamo scoprire al lettore che, tra le righe, apprenderà anche cosa significa vivere in questa società.

di Riccardo Prandini

NOTA DEL TRADUTTORE

Tradurre Luhmann, com’è noto, è difficile. Ma non impossibile. Bisogna senz’altro conoscere bene la lingua tedesca, ma soprattutto bisogna conoscere bene la teoria sociologica che Luhmann ha sviluppato con il titolo programmatico “Teoria della società”, ovvero “Teoria dei sistemi sociali”.[1] Quella che qui si presenta al lettore italiano è la seconda traduzione del libro Ökologische Kommunikation. La prima era apparsa sempre per i tipi di Franco Angeli nel 1989 (2a ediz. 1990; 3a ediz. 1992). Una nuova traduzione si è resa indispensabile essenzialmente per due motivi.

Prima di tutto, perché i diritti d’autore stavano per scadere e già da qualche tempo si era manifestato nel contesto italiano un rinnovato interesse accademico nei confronti di una pubblicazione che era stata ormai dimenticata. Una certa sensibilità “di ritorno” sul piano dell’opinione pubblica per i temi dell’ecologia – penso per esempio ai Fridays for Future o alla così detta “green economy” – hanno senza dubbio contribuito a spostare di nuovo il tema dell’ambiente nelle posizioni più alte dell’agenda dei mass media. Si potrebbe osservare che tutto questo lo si era già visto più di quarant’anni fa, che non ci sia dopo tutto granché di nuovo, e che l’opinione pubblica si lasci facilmente sedurre da atti eclatanti senza vedere i paradossi che spesso si nascondono dietro, come succede quando per raggiungere New York anziché prendere l’aereo ci si imbarca su uno yacht di ultimissima generazione, a basso impatto ambientale e ovviamente estremamente costoso, per mostrare così come si dovrebbero comportare tutti gli amanti dell’ambiente facendo, allo stesso tempo, quello che nessuno può permettersi concretamente.[2] Ma questo è già un tema che richiede una certa preparazione sociologica, e l’idea era appunto quella di rendere di nuovo disponibile al pubblico italiano un testo che su questo ha ancora molto da dire.

Per fare in fretta, si sarebbe potuto semplicemente ristampare la versione precedente, ma un rapido esame ha reso subito evidente che la prima traduzione non poteva essere riproposta. Troppo spesso infatti il senso del testo tradotto era (non solo in confronto all’originale) un vero e proprio non senso. Qualche esempio solo per capirsi. La frase abbastanza semplice «[...] weshalb unserer Gesellschaft es trotz, und gerade wegen, ihrer zahlreichen Funktionssysteme so schwerfällt [...]» diventa in italiano «perché la nostra società lo sfidi [lo sfidi?!], e proprio a causa dei suoi molteplici sistemi funzionali, riesca così difficile [...]» anziché «perché per la nostra società sia così difficile [...] nonostante, anzi proprio a causa, dei suoi molteplici sistemi di funzione».[3] La frase «[...] wenn man den Teilnehmern Turing-Qualitäten à la “kein Bock” durchgehen lassen will» diventa in italiano «se non si vuole permettere ai partecipanti qualità di Turing», anziché «se si accetta che i partecipanti possiedano qualità previste dal test di Turing del tipo “Non ne ho voglia”». Qui, come altrove, non solo la frase viene amputata, ma il senso viene rovesciato: se si trattano gli studenti come “macchine non triviali”, bisogna ammettere come valide anche risposte del tipo: “Non mi va” (mentre da una macchina del caffè una risposta del genere sarebbe impossibile).[4]

Casi del genere si ritrovano pressoché in ogni paragrafo, quindi a dozzine in ogni capitolo, e questo in tutti i capitoli del libro. Non ci vuole molta immaginazione per capire quale effetto una tale traduzione possa aver fatto sul lettore italiano. Si potrebbe anche dire tranquillamente: un effetto contrario a quello che l’edizione originale del libro ha avuto sul pubblico tedesco. Se infatti la precedente versione di questo libro ha contribuito a diffondere in Italia l’immagine di Niklas Luhmann come di un sociologo criptico, ingarbugliato e proprio per questo piuttosto fastidioso, in Germania lo stesso libro riusciva a suscitare negli anni ’80 un ampio dibattito anche in virtù del fatto che di tutti i contributi del sociologo di Bielefeld quello presente è senza dubbio uno dei più immediatamente accessibili anche per chi non avesse molta familiarità con la teoria dei sistemi sociali.[5]

Peggio comunque di una pessima traduzione c’è solo il fatto che essa venga pubblicata. E qui bisogna ammettere che la traduttrice non ha colpe. Poiché la prima edizione italiana era introdotta da un lungo saggio di un noto (e influente) sociologo di Bologna, è plausibile ipotizzare che la traduzione fosse stata eseguita su commissione. Più che dedurre conclusioni sulle competenze della traduttrice, quindi, la traduzione consente di dedurre conclusioni su chi ha messo a disposizione del pubblico italiano una parte dell’opera di Luhmann alla fine degli anni ’80. Ciò potrebbe costituire il punto di partenza per una ricerca sulla ricezione del lavoro teorico di Luhmann in Italia che, per quanto ne so, manca ancora. Si tratterebbe, in un senso più ampio, di una ricerca sociologica sull’uso e la diffusione della teoria sociologica nella società.

L’auspicio di questa seconda traduzione – che non sarà perfetta poiché ogni traduzione è per definizione migliorabile – è che essa possa essere quanto meno più fedele al senso originario e più intelligibile per il lettore italiano. Seguire Luhmann nelle sue riflessioni, cioè osservare la società dal punto di vista di quel particolare sistema di osservazione che è la teoria dei sistemi sociali, resta un compito faticoso. Più che altro perché bisogna sforzarsi di assumere una prospettiva insolita che non asseconda il senso comune e tanto meno la morale. Mettendo a disposizione del pubblico italiano una nuova traduzione di Comunicazione ecologica, la speranza è che essa riesca a suscitare se non proprio entusiasmo, quanto meno un po’ di interesse nei confronti di quella che resta comunque una delle proposte più originali che la teoria sociologica abbia prodotto nell’ultimo secolo.

[1] Dico “programmatico” perché Luhmann ha sempre considerato il suo lavoro teorico come “provvisoriamente definitivo”. A dimostrazione di questo si veda anche solo la versione di una teoria generale della società pubblicata di recente con il titolo Systemtheorie der Gesellschaft, Berlin, 2017 che rappresenta soltanto uno dei quattro manoscritti poi maturati nell’opera monumentale Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M., 1997. Il manoscritto in questione risale ai primi anni ’70.

[2] Il riferimento è ovviamente alla traversata dimostrativa dell’Atlantico di Greta Thunberg nell’estate del 2019.

[3] Cito dalla 3a ediz. di Niklas Luhmann, Comunicazione ecologica. Può la società moderna adattarsi alle minacce ecologiche?, Milano, 1992, p. 94.

[4] Luhmann, Comunicazione ecologica, op. cit., p. 194.

[5] Non a caso Luhmann ha aggiunto in fondo al libro un glossario dei principali termini tecnici impiegati – un unicum nella vastissima produzione del sociologo tedesco.

di Alberto Cevolini

-

Bestiario Haraway

Recensioni / Novembre 2020Utilizzando come attivatore di ogni capitolo una “specie harawaiana”, Federica Timeto nel suo Bestiario Haraway (Mimesis 2020) analizza e mette a sistema il pensiero di Donna Haraway a partire da una serie di figure zoo-tecnomorfe che hanno accompagnato e inquadrato il lavoro dell’autrice americana in maniera organica nella sua costante mutazione.

Il volume offre una prima sezione introduttiva in cui si presentano le illustrazioni a ogni capitolo di Silvia Giambrone (p. 17); il capitolo 1, “Animali che significano: Note introduttive a un bestiario naturalculturale” (p. 21), è una introduzione generale all’approccio teorico di Haraway, alla sua concezione “dell’animale”. Il libro prosegue poi con “Nella danza del pensare-sentire. Una conversazione con Donna Haraway” (p. 29), una intervista inedita alla teorica americana. Di seguito, ogni capitolo è dedicato a una delle specie significative nella teoria di Haraway, ivi compresi il cyborg (p. 105) e i microorganismi (p.189). Questi capitoli del Bestiario sono strutturati in una breve prima parte in cui Timeto ricostruisce da un punto di vista storico, simbolico, culturale, e della storia della scienza come ognuno di questi animali è stato percepito, classificato, concettualizzato storicamente e filosoficamente per poi entrare in maniera più dettagliata nelle idee ed elaborazioni al riguardo della stessa Haraway.

Nel primo capitolo, Timeto parte dal pensiero “per ecologie” tripartite: tra viventi umani, non umani e tecnologie. È da qui che scaturisce il pensiero antispecista (e non tanto “animalista”) di Haraway che implica un vivere-con l’alterità. Questo pensiero si appoggia su una profonda critica al rappresentazionalismo per quanto questo implica una scissione in soggetto-oggetto che oscura qualsiasi possibilità di ibridazione trans-specie (p. 22). In questo contesto, l’animale diventa sempre «una macchina speculare dell’umano» (p. 22) che lo “riflette” come uno specchio. Ma poiché, come indica Derrida, “l’Animale in generale” non esiste, in realtà il vivente non umano finisce per funzionare come un ventriloquo attraverso il quale «a parlare resta sempre l’umano» (p. 22).

Per contro, nell’approccio harawaiano, gli animali non funzionano come specchi dell’umano, questo sì capace di rappresentazione, ma sono opachi, e bisogna «lasciar rispondere gli animali, dunque, piuttosto che dar loro (la nostra) voce» (p. 24).

Timeto fa poi un percorso “archeologico” in senso foucaultiano e analizza le diverse accezioni del termine bestiario lungo la storia, in rapporto alle quali emerge il concetto di specie compagne definite da Haraway come «un bestiario di agentività, modalità di relazione» (p. 27).

Successivamente, nel secondo capitolo, l’intervista funziona non solo come un mezzo per chiarire i concetti principali delle teorie dell’autrice come introdotti nei suoi libri, ma anche come un aggiornamento di questi agli eventi attuali. Timeto e Haraway discutono quindi della categoria di specie, di estinzione e della difesa dei diritti degli animali (p. 31), un punto questo ultimo abbastanza problematico della visione di Haraway per la maggior parte degli animalisti. Haraway afferma: «Non sono pro-life, non condivido la feticizzazione della nozione di vita proprio perché credo che escluda la considerazione delle specifiche relazioni. Ho un profondo rispetto per gli attivisti animalisti radicali che dicono “Stop, basta uccidere vite animali”. Li rispetto perché sono assolutamente convinta che viviamo in un regime in cui si abusa delle uccisioni di animali non umani per scopi (umani) ingiustificati. […] Viviamo in circostanze complesse, posso uccidere o supportare l’uccisione di un embrione umano, uccidere o supportare l’uccisione degli animali da laboratorio in situazioni che, non definirei inevitabili, ma...il punto è che non possiamo agire innocentemente» (p.35).

E ancora «Non esiste decisione che non implichi una qualche forma di violenza. Ed è una violenza di cui siamo responsabili: potremmo sempre esserci sbagliati, dunque dobbiamo essere pronti a riconsiderare ogni volta le nostre azioni. Comprendere che non era la cosa giusta da fare» (p.35). Questo passaggio permette di identificare una posizione molto simile a quelle di Jacques Derrida: non ci si deve mai adagiare “dalla parte della verità”, ma ci si deve interrogare ogni volta su ogni decisione, su ogni posizione presa (Derrida 2006, p. 182). Questo approccio, che potrebbe essere chiamato un “metodo”, serve a impedire di cadere in un dogmatismo irriflessivo, e assicura, per così dire, una posizione critica; tuttavia occlude, come indica Cary Wolfe (2020) nella sua analisi del pensiero di Derrida, la possibilità di una etica, più o meno universale. Ed è quindi difficile non assecondare Haraway nella sua concezione di adottare posizioni “non innocenti”: perché nessuno è mai innocente, ogni decisione presa implicherà un danno per qualcuno, e come indica ancora Derrida, non c’è bisogno di mangiare la carne per essere carnefici.

Haraway di conseguenza è dichiaratamente contraria agli allevamenti intesivi a prescindere, ma non è contraria alle pratiche, per esempio, dei popoli indigeni di cacciare e mangiare la carne, e delle cerimonie di alimentazione dei nativi che le accompagnano (p. 36).

Timeto sceglie di presentare questa posizione come problematica, così come quella di Derrida citata sopra, in rapporto all’oncotopo e le sperimentazioni e modificazioni genetiche di animali: «Appare certamente problematico confrontare la logica, pur conseguenziale, di questo ragionamento con le odierne pratiche in cui la vita animale è annientata prima ancora di poter essere considerata o lasciata libera di diventare significativa e significante, ovvero di godere delle condizioni per entrare in relazioni effettivamente simmetriche con gli altri umani» (p. 102).

Così come è anche fondamentale, sia per capire il pensiero di Haraway, sia come contributo alle discussioni in corso negli animal studies, la domanda di Timeto riguardo alla concezione di ecologia tripartita menzionata sopra (umani, non umani, macchine) sul fatto che di solito l’accento viene messo sul rapporto umani-macchine o umani-non umani e quasi mai sulle possibilità di ibridazione dei non umani con le macchine in modi che non implichino un abuso o sfruttamento, bensì una qualche possibilità di collaborazione, o in termini harawaiani un divenire-con (p. 37). Questo tema viene ulteriormente approfondito nel capitolo sul cyborg. Segnalando che quando si parla di cyborg si pensa sempre all’intreccio tra umano in macchinino, in una dettagliata analisi Timeto traccia la l’asimmetria nei rapporti tra animali non umani e macchine, e sottolinea come «L’accento posto da Haraway sull’artefattualismo dei collettivi sociali e sulla loro composizione cyborg ha certamente lo scopo di liberare gli animali dallo status di oggetti (materiale passivo, strumenti, origine) cui sono stati relegati dal pensiero e dalle pratiche della tradizione occidentale, mostrando come essi non abitino ‘né la natura (come oggetto) né la cultura (come surrogato umano) ma “un posto chiamato altrove’» (p. 107).

Nel capitolo VI, intitolato “CANE”, Timeto analizza il concetto di specie compagne che Haraway avanza nel suo The Companion Species Manifesto (2003), un concetto che più che segnalare la svolta animalista nel pensiero dell’autrice americana contiene la sua critica della categoria stessa di “specie”. Questa critica si concentra sul fatto che la idea stessa di “specie” tende a semplificare a una unicità la complessità della molteplicità che essa stessa dovrebbe implicare (p. 132). Sia le specie compagne sia il cyborg mettono in evidenza, e si potrebbe dire persino celebrano, le contaminazioni e ibridazioni tra le specie. Il making kin - tradotto con “creare rapporti di parentela” - implica un divenire-con, una respons-abilità condivisa che evita qualsiasi pretesa di innocenza, «nella quale i legami di parentela non dipendono da una medesima genealogia, genetica o ematica, ma emergono piuttosto da storie condivise e dai nodi che si concretizzano nel vissuto in comune» (p. 132).

Sono anche degni di nota nel libro le scelte di traduzione più precise da parte dell’autrice, come per esempio la scelta di tradurre companion species come “specie compagne”, e non seguendo la traduzione originale del 2003 di Roberto Marchesini “compagni di specie”, come anche le precise note a piè di pagina che arricchiscono sia il Bestiario sia la comprensione del pensiero di Haraway, non sempre lineare.

In sintesi, Timeto fa emergere in maniera sottile e quasi impercettibile non solo la sua lettura dei principali concetti dell’opera di Donna Haraway, ma anche la propria posizione rispetto a essi. In effetti, forse uno dei concetti più interessanti tra quelli spiegati nel Bestiario, è la simpoiesi - concetto mutuato dalla Haraway a partire dal lavoro di una sua studentessa, Beth Dempster, che lo ha coniato negli anni 90: la concezione che i sistemi viventi non siano autosufficienti, o autopoietici, ma che il vivente, l’inorganico, la natura e la cultura coevolvano in constante intra-azione (p. 189-90). Come indica Timeto, la simpoiesi implica una respons-abilità condivisa, un divenire-con, ed è quello che in questo caso sembra emergere nel dialogo tra due pensieri.

di Gabriela Galati

-

Bruno Latour. Essere di questa terra

Recensioni / Giugno 2020Per chi voglia avvicinarsi agli ultimi sviluppi delle scienze sociali e della filosofia, la lettura di Bruno Latour è una tappa cruciale da molti anni ormai. Testi come Non siamo mai stati moderni (elèuthera, Milano 1995) o Politiche della Natura (Raffaello Cortina, Milano 2000) sono presenze fondamentali nelle bibliografie di chi si muove, per esempio, nelle environmental humanities o nel campo del postumano. Sarebbe però riduttivo limitare l’influenza di Latour a questi settori disciplinari, non solo per la difficoltà di assegnare i suoi scritti a una regione del sapere chiara e distinta. Attorno alle opere di Latour si sono affollati artisti, curatori, designer, architetti ed esponenti delle scienze dure. La grande fortuna di Latour mostra la dismisura della nostra fame di saperi ibridi, bastardi, capaci di attraversare più ambiti disciplinari. Gli scritti di Latour sono animati da un doppio movimento: da un lato, lo sguardo si posa fedele su alcuni grandi autori del canone filosofico occidentale come Heidegger e Schmitt, con un approccio che talvolta rasenta la filologia – o addirittura l’esegetica biblica, il primo ambito di specializzazione accademica scelto da Latour; dall’altro, le mani sono indaffarate in una pratica di pensiero tutta contemporanea, impegnate a lambiccare in un laboratorio entro il quale i concetti e i problemi più impellenti del pianeta vengono trattati come reagenti instabili.

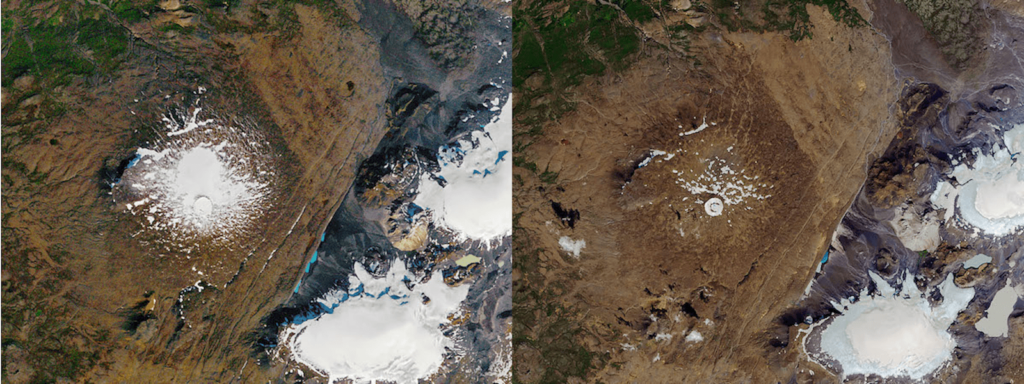

Essere di questa terra. Guerra e pace al tempo dei conflitti ecologici (Rosenberg & Sellier, Torino 2019) costituisce un eccellente punto di ingresso in questo antro alchemico, questa zona di sperimentazione. Il calderone di Latour si versa qui in 5 articoli che illustrano lo sviluppo del suo pensiero dal 1995 al 2013: a Modernizzare o ecologizzare. Alla ricerca della settima città (1995) seguono Perché la critica ha finito il carburante. Dalle matters of fact alle matters of concern (2004), L’Antropocene e la distruzione dell’immagine del globo (2013) e infine Guerra e pace al tempo dei conflitti ecologici (2013). La brillante introduzione di Nicola Manghi mette a fuoco il criterio con cui questi materiali sono stati raccolti in un’unica antologia. Il fil rouge di queste indagini di Latour consiste nel «rapporto di forte continuità che gli studi di ecologia politica hanno con le ricerche di sociologia della scienza e "antropologia dei Moderni" precedentemente condotte» (p. 7). La ricostruzione storica proposta prende le mosse dagli studi sulla costruzione della competenza condotti da Latour ad Abidjan, la capitale della Costa d’Avorio, mostrando come essi conducano all’etnografia della vita di laboratorio che farà di Latour uno degli autori cardine dell’antropologia del pensiero scientifico. Tuttavia, nella produzione recente di Latour i riferimenti cambiano. I nuovi protagonisti sono due personaggi concettuali, Gaia e l’Antropocene, alternativi a concetti quali Natura e Modernità. Da un lato, nella concettualizzazione inventata da James Lovelock, Gaia è quel complesso mosaico di entità in costante e imprevedibile negoziato fra loro che materializzano su scala planetaria gli effetti dell’evoluzione della vita sulla Terra. Questo tempo evolutivo profondo si solidifica in un’opera di costruzione collettiva di mondi a cui hanno preso e prendono parte tutte le specie viventi; dall’altro, l’Antropocene trasforma la portata dell’agency umana depositandola in tracce geostoriche, prodotte come eccesso involontario dei sogni moderni di un perfetto controllo dell’ambiente da parte della specie umana.

Gaia e l’Antropocene danno nuovo alimento a una delle missioni principali di Latour, la riconcettualizzazione dei rapporti fra scienza e società, fra natura e politica. Secondo Latour, la Modernità pensava di poter descrivere queste dicotomie concettuali considerando i loro termini reciprocamente autonomi, purificando tutte quelle entità ibride situate sulle frontiere fra i due domini. Latour propone piuttosto di ricondurre naturale e sociale a quell’ampia zona di indistinzione metamorfica in cui essi risiedono prima di essere depurati in una serie di binomi. Entro questa riconfigurazione dei rapporti costituzionali fra gli agenti, anche le scienze assumono un volto ben diverso. Ben lungi dal disincantamento weberiano, i saperi scientifici sono piuttosto pratiche di avventurosa moltiplicazione degli attori che compongono i nostri mondi. Pensare le scienze come operazioni di riduzione o meccanizzazione degli enti è un’allucinazione che appartiene solo alle autodescrizioni dei Moderni e che descrive male la natura pratica del lavoro scientifico. Se gli si rivolge uno sguardo etnografico, le scienze diventano processi di esplorazione di mondi brulicanti di agenti, sistemi per tracciare cartografie di reti cosmologiche. Agli occhi di Latour la conoscenza scientifica è dunque un’attività di continua costruzione dei fatti, ma questa pratica inventiva non è appannaggio esclusivo degli umani. Gli agenti della costruzione dei fatti scientifici vanno ben oltre alla concettualizzazione Moderna della “società”. Gli scienziati non sono i soli soggetti attivi nelle loro ricerche. I loro laboratori non sono luoghi in cui gli enti sono oggetti passivi, messi a completa disposizione, ma spazi di incontro fra umani e cose, mediatori indocili e mai del tutto controllabili, capaci di sgusciare dalle procedure di controllo per intraprendere corsi di azione imprevedibili.

L’articolo che inaugura l’antologia – Modernizzare o ecologizzare? – è un accesso insolito a Latour, ma chiarisce molti degli approcci e dei temi trattati negli anni successivi. Una domanda fondamentale lo guida: data la difficoltà con cui i partiti ecologisti si muovono nell’arena democratica, l’ecologia può essere sciolta in altre sfere del politico? In altre parole, i problemi e i conflitti che sorgono dalla natura possono essere ridotti a questioni di carattere amministrativo o economico? Latour riformula il problema. Il quesito è mal posto perché si richiama a una concezione dell’ecologia relativa a una natura staccata dal corpo sociale, universale ma passiva. In questo senso, l’ecologia si riduce a una serie di contenuti discreti che hanno a che vedere con le difficoltà che talvolta sorgono da un mondo senza umani, che si tratterebbe di tutelare, amministrare o utilizzare come risorsa. Latour propone invece di concettualizzare l’ecologia non come contenuto, ma come processo trasversale che attraversa in modo diffuso tutto l’ambito del politico. Compiuta questa riconcettualizzazione, ecologizzare il politico non significherà quindi tinteggiare di verde gli stendardi lasciando inalterati i corsi d’azione politici, ma «creare le procedure che permettano di seguire un insieme di quasi-oggetti i cui legami di subordinazione rimangono incerti e che obbligano dunque a un’attività politica di tipo nuovo che sia adatta a monitorarli» (p. 61).

Latour propone un aggiornamento concettuale analogo anche in Perché la critica ha finito il carburante? Secondo Latour la pur fondamentale eredità dello sguardo critico rischia di aggravare un già irrespirabile clima di sfiducia generalizzata. I maestri del sospetto sono diventati maestri della paranoia, complottisti sofisticati che dietro a ogni fenomeno vedono agitarsi le ombre titaniche di una serie di antagonisti dalle iniziali in maiuscolo: il Capitalismo, la Tecnoscienza, e così via. Latour conosce bene lo scenario che dipinge perché è stato ascritto alle fila dei suoi agitatori. Entro le science wars – animate fra gli altri da Alain Sokal – la sua antropologia delle scienze era stata considerata l’ennesimo colpo di maglio inferto alla struttura pericolante della fiducia pubblica nel discorso scientifico. Agli occhi dei critici di Latour, dire che i fatti scientifici sono costruiti implica che le scienze mentano, che inventino in modo arbitrario la realtà. Latour va in tutt’altra direzione. La missione di Latour è cosmopolitica, per dirla con Isabelle Stengers. Per Latour, «il critico non è colui che smaschera, ma colui che assembla» (p. 90), che intraprende un faticoso lavoro di composizione di un mondo comune. Non si tratta dunque di demolire i saperi, ma di rallentare la velocità con cui essi costruiscono le proprie unità di senso per risalire ai reticolati e alle assemblee di agenti che li rendono possibili.

Questo lavoro di montaggio e manutenzione di mondi tuttavia comporta dei rischi. Gli ultimi tre articoli si concentrano sugli scossoni epistemologici ed esistenziali assestati da Gaia e dall’Antropocene. La diagnosi di Latour è chiara: in un’epoca di catastrofi quotidiane, di ordinaria sommossa geostorica, gli strumenti offerti dalla Modernità sono ormai ferrivecchi quasi inservibili. «Nel modernismo, le persone non sono equipaggiate con un repertorio mentale ed emozionale adeguato ad affrontare eventi di una simile scala» (pp. 97-98). Non si tratta solo di conoscere meglio: i saperi affrontano inedite sfide di carattere affettivo, entro le quali la posta in gioco è anche l’elaborazione di nuove storie capaci di fornire alla specie umana delle tecniche della presenza, degli scafandri in grado di reggere l’insostenibile pressione ambientale odierna e a venire. Latour lo afferma con James Lovelock e Peter Sloterdijk: il compito è immunologico. Dobbiamo costruire membrane in grado di proteggerci dai capricci di una Gaia irritata e vendicativa. La natura meccanomorfa e indifferente dei Moderni è impraticabile, Gaia e l’Antropocene ci costringono ad assumere una forma di pur debole animismo, a pensare i viventi nonumani e le cose come vivi e attivi: «uno dei principali enigmi della storia dell’Occidente non è tanto che ‘vi siano popoli che ancora credono nell’animismo’, quanto la credenza, piuttosto ingenua, che molti continuano tuttavia a coltivare, in un mondo disanimato fatto di mera materia – e questo proprio nel momento in cui sono essi stessi a moltiplicare le agency, con le quali si trovano ogni giorno più intrecciati. Più ci addentriamo nella geostoria, e più questa credenza sembra difficile da capire» (p. 105).

Gaia, a differenza della Natura a cui eravamo abituati, non può essere dominata perché non può essere osservata dall’esterno, nel sorvolo offerto da una posizione trascendente e disincarnata. Gaia non è una figura di unificazione, non è un ambito di sintesi, un magnete capace di attrarre a nuovo consenso tutti i popoli della terra. Gaia è il nome di un processo in atto, non di un fondamento; con Gaia ci manca la terra sotto ai piedi. Gaia non è neppure raffigurabile come una sfera, un globo, una totalità intera; la sua immagine è piuttosto l’intrico di un grande numero di anelli e di onde d’azione che agiscono e retroagiscono diffondendo i propri effetti in maniera imprevedibile. Interagire con Gaia significa quindi muoversi a tentoni, provando a intercettarla e seguirla con il maggior numero di strumenti possibili. Fra questi strumenti ci sono anche le epistemologie, le storie che i saperi raccontano.

Di quali storie e immagini ha bisogno questo spaesamento generalizzato? Per Latour occorrono narrazioni ed esperienze che consentano di sviluppare «una fusione lenta e progressiva di virtù cognitive, emozionali ed estetiche, ottenuta grazie a mezzi tramite cui gli anelli si fanno sempre più visibili – strumenti e forme d’arte di ogni sorta. A ogni anello, diventiamo più sensibili e più reattivi ai fragili involucri che abitiamo» (p. 143). Questo addestramento a nuove arti dell’immaginazione e dell’attenzione è forse uno dei compiti più preziosi di chi voglia impegnarsi, oggi, a rovistare fra le rovine dei discorsi e delle pratiche che abbiamo ereditato, per sperimentare nuovi bricolage e per provare a inventare tesori costruiti con rottami.

.

di Dario Bassani

.

-

Incontro con Bernard Stiegler (Torino, 1-10-2016) – video

Media / Novembre 2016Presentazione di Aut aut vol. 371 - Bernard Stiegler. Per una farmacologia della tecnica

B. Stiegler, 'Qu'appele-t-on panser" dans l'Anthropocène'

Introduzione a cura di Francesca Dell'Orto

Interventi di Giulio Piatti e Paolo Vignola